Петрухин В.Я. Мифы Финно-угров

Подождите немного. Документ загружается.

Одним

из

древнейших

образов

звериного

стиля

на

Урале

оказываются

странные

сущест

ва,

для

отливки

которых

из

бронзы

изготавли

вались

литейные

формы

(V!I-/V

вв.

до

н.

э.)

на

подобие

тех,

что

были

обнаружены

археологами.

Эти

существа

напоминают

нечто

среднее

меж

ду

человеком

и

некоей

амфибией

-

скорее

всего,

раком.

Рак,

обитатель

водной

стихии

и

естест

венный

противник

небесного

демиурга,

удосто

ился

быть

включенным

в

систему

тотемических

и

космологических

образов.

Христианские

и

мусульманские

апокрифы

по

влияли

на

мифологическую

картину

мира

удмуртов.

По

их

поверьям,

под

землей

обитает

большой

чер

ный

(или

красный)

бык

-

музъем

утись

ош

(<зем

лю

охраняющий

бык»).

Он

стоит

на

спине

гигант

ской

рыбы,

плавающей

в

Мировом

океане,

а

на

сво

их

рогах

держит

Землю.

Когда

он

двигает

рогами,

происходит

землетрясение.

Сотворение

великанов

и

людей

На

земле

Инмар

создает

из

скал

двух

людей-ве

ликанов

-

мужчину

и

женщину,

но

спохватывается,

что

забыл

захватить

для

них

разум,

который

остался

в

берестяной

коробке

на

небе.

Он

отправляется

на

небо,

велев

собаке

стеречь

людей;

и

тут

Шайтан

на

поминает

ей

о

долге

-

подаренной

шубе,

после

чего

оплевывает

творение.

Вернувшийся

Инмар

вывер

нул

оплеванных

людей

наизнанку

-

поэтому

внутри

у

людей

болезни,

-

а

разума

вкладывать

вовсе

не

стал.

Неразумные

великаны

убрели

прочь

(сходные

мифы

о

менквах

сохранились

у

обских

угров).

Творение

продолжалось:

Инмар

создал

всякую

живность,

а

Шайтан

из

своей

бороды

-

козу.

Из

ко

ряг

хозяин

воды

творит

вумуртов

-

«водяных

лю

дей».

Наконец,

Шайтан

добирается

до

берестяной

коробки

с

разумом

и

разбрасывает

его

по

всей

земле.

МИФЫ

финно

угров

L

OO"'.,:,

.,

.

"~.'

r.

I

~

.....

~

_.r-<_

231

МИФЫ

ФИННО-

УГРОВ

На

земле

в

то

мифическое

время

творения

оби

тали

великаны

алангасары.

Лишенные

разума,

они

сразу

покинули

творца

и

скитались

по

земле,

пита

ясь

сырой

рыбой

и

греясь

только

во

время

лесных

пожаров.

Они

не

умели

строить

дома

и

жили

в пе

щерах,

в

лесу.

Лесные

овраги,

или

логи,

-

следы

ног

первобытных

великанов,

низины

-

их

лежбища

(вспомним

эстонского

Калевипоэга).

Стрелы

алан

гасаров

-

целые

сосны.

Развлекались

же

они

тем,

что

метали

чугунные

шары

и

плели

веревки

из

со

сен.

Младший

из

великанов

-

не

самый

высокий,

но

зато

удачливый

охотник

-

нашел

частичку

разума.

Охотясь

с

собакой,

он

встретил

девушку-мастерицу,

которая

лепила

горшки

из

глины

и

сумела

приру

читьлосиху.

От

них

И

пошли

настоящие

люди.

Алангасары

же

ушли

на

север,

оставляя

по

дороге

свои

следы

-

реки

и

озера,

и

там

окаменели,

превра

тившись

в

горные

утесы

северного

Урала.

Как

и

в

других

мифологиях

(вспомним

сынов

Калевы)

,великаны

-

первое

поколение

людей,

ко

торое

не

в

состоянии

было

освоить

главных

культурных

навыков

-

земледелия

(пахоты),

скотоводства

и

ремесла.

Они

еще

не

отделены

от

первозданной

природы

и

nринимают

неnо

средственное

участие

в

создании

природных

объектов

-

озер,

скал,

-

а

с

приходом

настоящих

людей

сами

nревращаются

в

камни

или

скалы.

Название

«алангасары»

напоминает

имена

двух

древних народов

-

аланов

и

хазар,

которые

не-

когда

-

в

конце

l-го

тыс.

н.

э.

-

господствовали

в

Восточной

Европе

и

брали

дань

с

народов

По

волжья.

Память

о

них

сохранилась

в

фольклоре

тюркских

народов,

и,

видимо,

от

татар

попала

к

удмуртам.

Имя

древних

завоевателей

часто

становилось

обозначением

доисторических

вели

канов.'

у

славян

таких

великанов

называли

име-

232

нем

аваров-обров.

Напротив,

древние

автохто-

ны

в

фольклорной

традиции

превращались

ино

гда

в

карликов

-

такова

чудь

славянского

и

фин

ского

фольклора.

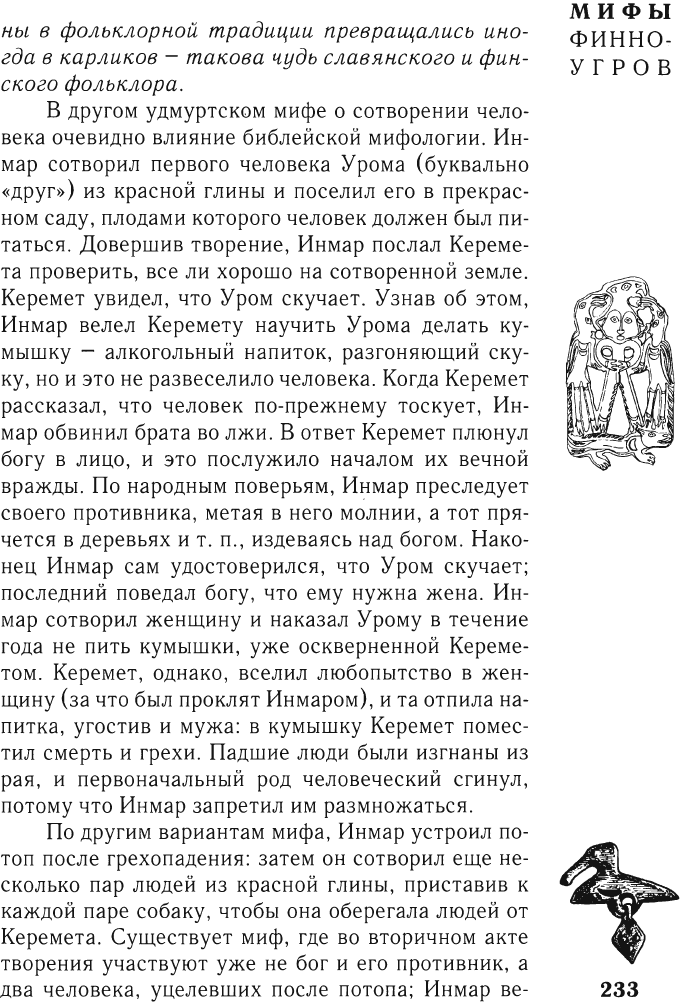

В

другом

удмуртском

мифе

о

сотворении

чело

века

очевидно

влияние

библейской

мифологии.

Ин

мар

сотворил

первого

человека

Урома

(буквально

«друг»)

из

красной

глины

и

поселил

его

в

прекрас

ном

саду,

плодами

которого

человек

должен

был

пи

таться.

Довершив

творение,

Инмар

послал

Кереме

та

проверить,

все

ли

хорошо

на

сотворенной

земле.

Керемет

увидел, что

Уром

скучает.

Узнав

об

этом,

Ин

мар

велел

Керемету

научить

Урома

делать

ку

мышку

-

алкогольный

напиток,

разгоняющий

ску

ку,

но

и

это

не

развеселило

человека.

Когда

Керемет

рассказал,

что

человек

по-прежнему

тоскует,

Ин

мар

обвинил

брата

во

лжи.

В

ответ

Керемет

плюнул

богу

в

лицо,

и

это

послужило

началом

их

вечной

вражды.

По

народным

поверьям,

Инмар

преследует

своего

противника,

метая

в

него

молнии,

а

тот

пря

чется

в

деревьях

и

т.

П.,

издеваясь

над

богом.

Нако

нец

Ин

мар

сам

удостоверился,

что

Уром

скучает;

последний

поведал

богу,

что

ему

нужна

жена.

Ин

мар

сотворил

женщину

и

наказал

Урому

в

течение

года

не

пить

кумышки,

уже

оскверненной

Кереме

том.

Керемет,

однако,

вселил

любопытство

в

жен

щину

(за

что

был

проклят

Инмаром),

и

та

отпила

на

питка,

угостив

и

мужа:

в

кумышку

Керемет

помес

тил

смерть

и

грехи.

Падшие

люди

были

изгнаны

из

рая,

и

первоначальный

род

человеческий

сгинул,

потому

что

Инмар

запретил

им

размножаться.

По

другим

вариантам

мифа,

Инмар

устроил

по

топ

после

грехопадения:

затем

он

сотворил

еще

не

сколько

пар

людей

из

красной

глины,

приставив

к

каждой

паре

собаку,

чтобы

она

оберегала

людей

от

Керемета.

Существует

миф,

где

во

вторичном

акте

творения

участвуют

уже

не

бог

и

его

противник,

а

два

человека,

уцелевших

после

потопа;

Инмар

ве-

МИФЫ

ФИНН

0-

УГРОВ

233

МИФЫ

ФИНН

0-

УГРОВ

234

лел

им

сеять

землю:

один

сеял

днем,

хорошо

и

ров

но,

другой

-

ночью,

плохо;

отсюда

на

земле

горы

и

неровности.

Человек

попросил

для

житья

половину

созданной

земли;

Инмар

исполнил

просьбу,

но

в

от

местку

за

жадность

выпустил

из

отверстия

от

вотк

нутого

в

землю

кола

вредных

тварей

(по

другим

ва

риантам,

это

сделал

Керемет:

вспомним

такое

же

деяние

Омоля).

Когда

люди

стали

самостоятельно

жить

на

земле,

Инмар

поселился

на

небе

(по

другим

вариантам

-

на

солнце).

Рассказывают,

что

в

мифические

времена

все

общего

изобилия

небо

было

совсем

близко

от

зем

ли:

люди

клали

свои

дары

прямо

на

облака

(по

уд

муртской

присказке,

раньше

на

небо

лазили,

как

на

полати).

Однажды женщина

забросила

сушить

на

небо

мокрые

пеленки

(или

человек измазал

испраж

нениями

кусок хлеба

и

положил

его

на

небо),

и

раз

гневанный

Инмар

удалил

небо

от

людей

(вспомним

сходный

миф

у

коми).

с

тех

пор

в

молениях

удмурты

просят

Ин

мара,

чтобы

он

вернул

Золотой

век:

чтобы

из

од

ного

зерна

вырастало

77

колосьев,

чтобы

солома

была

толщиной

с

камыш,

а

зерна

размером

с

ку

риное

яйцо.

Удмурты

верили,

что

на

небе

и

в

преисподней

живут

такие

же

люди:

только

на

небе

они

-

вели

канского

роста,

а

под

землей

-

карлики.

Петух

пре

исподней

своим

криком

будит

земных

петухов.

Удмуртская

троица

Инмара

молят

о

хорошей

погоде

и

урожае,

на

которые

влияет

также

Му-Кылчин,

божество

земли

и

плодородия;

от

этих

богов

зависит

и

рождение

де

тей.

Образ

Инмара

сливался

в

представлениях

уд

муртов

с

образом

другого

благодетельного

божест

ва

-

Кылдысина,

откуда

пошло

двойное

наименова

ние

Инмара

в

молитвах

-

Инмар-Кылчин.

Иногда

в

верховную

триаду

богов

наряду

с

Инмаром

и

Кыл

дысином

включается

бог

погоды

и

«атмосферы»

-

воздуха

Квазь

(Куазь):

он

считался

и

покровителем

пчел.

Его

в

молениях

иногда

заменял

родовой

по

кровитель

-

воршуд.

В

услужении

у

Инмара

находятся

божества

судьбы

Каба-инмар

и

Аляк-инмар,

заступник

людей,

приносящий

известия

о

земных

делах.

Триада

богов

воплощала

три

сферы

мирозда

ния

-

небо,

«атмосферу»

и

землю

(о

чем

еще

пой

дет

речь

ниже).

А

вот

помощники

Инмара

обна

руживают

уже

влияние

ислама:

имя

Каба

связы

вается

с

мусульманской

святыней

-

камнем

Каабой,

а

слово

«Аляк»

означало

писаря,

записы

вающего

поступки

людей

(такой

nерсонаж

изве

стен

и

марийцам).

Земной

бог

Кылдысин

Кылдысин,

Кылдысин-му, или

Кылчин

В

древ

ние

времена

жил

на

земле

среди

людей,

любил

появ

ляться

на

полях

земледельцев

в

образе

старика

в

бе

лой

одежде,

ходить

по

межам

и

поправлять

колоски

хлеба,

упавшие

на

межи.

Но

люди,

снедаемые

жад

ностью,

настолько

расширили

свои

поля,

что

Кыл

дысину

негде

стало

ходить;

они

перестали

одевать

ся,

как

Кылдысин,

покрасив

свои

одежды

в

синий

цвет.

После

этого

оскорбленный

бог

удалился

на

не

бо

(по

другим

версиям,

под

землю;

известен

миф

о

двух

Кылдысинах

-

небесном

и

подземном,

шайта

не).

Тогда

прекратились

времена

изобилия

-

Золо

той

век.

Люди

долго

молили

бога

у

священной

бере

зы

спуститься

к

ним

вновь.

Наконец

они

умолили

его

хотя

бы

показаться

им

в

каком-либо

обличье.

Кылдысин

появился

на

вершине

березы

в

образе

красной

белки.

Удмурты-охотники,

намереваясь

вы

нудить

бога

остаться

на

земле,

подстрелили

белку,

но

та,

падая,

превратилась

в

рябчика,

когда

же

под-

МИФЫ

ФИННО

УГРОВ

235

МИФЫ

ФИННО-

УГРОВ

.~

'"

,.

'~

' .

.

~~

. \

стрел

или

рябчика,

тот

превратился

в

тетерева,

за

тем

-

в

рыбу

и

скрылся

в

воде

(как

шаман,

путеше

ствующий

по

всем

мирам).

Среди

священных

предметов

-

фетишей,

хра

нящихся

у

каждого

рода

удмуртов

в

специальном

культовом

коробе

воршуда

(покровителя

рода)

-

бе

личья

шкурка,

щепа

или

ветка

березы,

крыло

рябчи

ка,

перья

тетерева

и

челюсть

щуки

-

память

о

по

следнем

возвращении

Кылдысина.

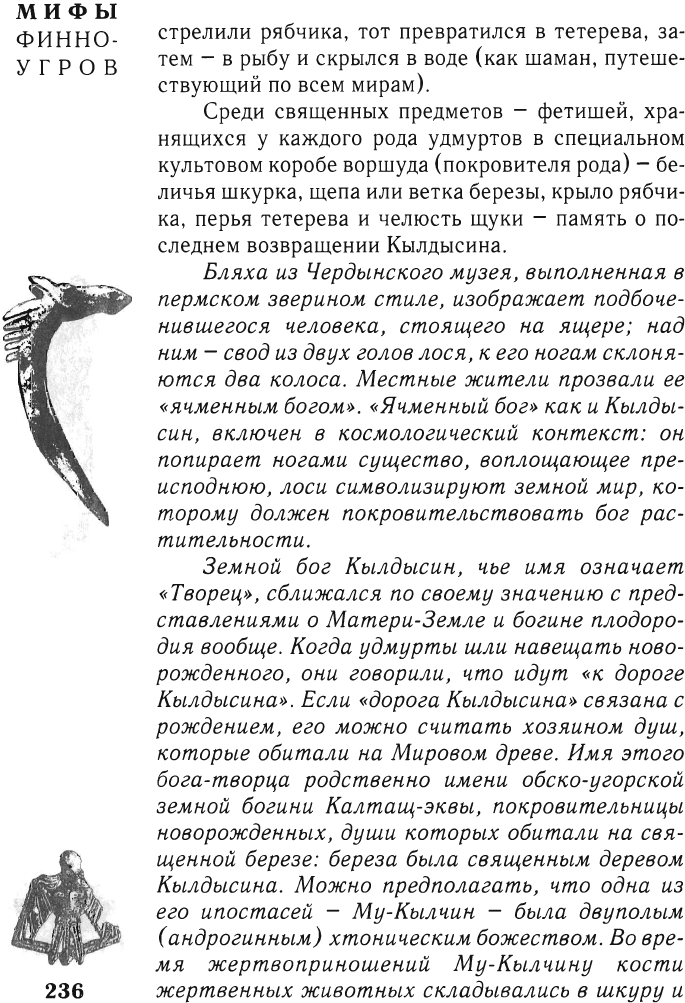

Бляха

из

Чердынского

музея,

выполненная

в

nермском

зверином

стиле,

изображает

nодбоче

нившегося

человека,

стоящего

на

ящере;

над

ним

-

свод

из

двух

голов

лося,

к его

ногам

склоня

ются

два

колоса.

Местные

жители

прозвали

ее

«ячменным

богом».

«Ячменный

бог»

как

и

Кылды

син,

включен

в

космологический

контекст:

он

попирает

ногами

существо,

воплощающее

nре

исподнюю,

лоси

символизируют

земной

мир,

ко

торому

должен

nокровительствовать

бог

рас

тительности.

Земной

бог

Кылдысин,

чье

имя

означает

«Творец»,

сближался

по

своему

значению

с

nред

ставлениями

о

Матери-Земле

и

богине

плодоро

дия

вообще.

Когда

удмурты

шли

навещать

ново

рожденного,

они

говорили,

что

идут

«к

дороге

Кылдысина».

Если

«дорога

Кылдысина»

связана

с

рождением,

его

можно

считать

хозяином

душ,

которые

обитали

на

Мировом

древе.

Имя

этого

бога-творца

родственно

имени

обско-угорской

земной

богини

Калтащ-эквы,

nокровительницы

новорожденных,

души

которых

обитали

на

свя

щенной

березе:

береза

была

священным

деревом

Кылдысина.

Можно

предполагать,

что

одна

из

его

ипостасей

-

Му-Кылчин

-

была

двуполым

(андрогинным)

хтоническим

божеством.

Во

вре

мя

жертвоnриНОUlений

Му-Кылчину

кости

236

жертвенных

животных

складывались

в

шкуру

u

зарывались

в

землю.

При

рытье

могилы

положе

но

было

выкупать

землю

у

Му-Кылчина

-

бро

сать

ему

монеты

«Матери»

явлений

природы

Как

и

в

мифах

других

финно-угорских

народов,

у

удмуртов

существовали

представления

о

божест

венных

матерях:

Ин-мумы

почиталась

матерью

неба

(или

самого

Инмара),

Шунды-мумы

-

солнца,

Гуды-

ри-мумы

-

грома,

Музъем-мумы

-

земли,

Ву-мумы

-

воды

И

т.

д.

Музъем-мумы

(иногда

отождествляемая

с

Му

Кылчин)

-

богиня

земли,

которая

гневается,

если

землю

обрабатывают

не

вовремя,

когда

она

еще

спит.

Ей

также

не

нравится,

когда

копают

ямы.

Этой

богине

приносят

в

жертву

быков

и

овец

тем

ной масти

-

цвета

земли:

их

кости,

кровь

и

потроха

зарывают

в

землю,

мясо

съедают

на

пиршестве.

Следы

представлений

о

небесной

свадьбе

сохра

нились

в

образах

не

только

матери

солнца,

но

и

«зятя

солнца»

-

Шунды-эмеспи

и

матери

месяца

-

Толэзь

анаЙ.

Мать

солнца

должна

была

следить,

чтобы

солн-

це

вовремя

всходило

и

заходило,

не

сбивалось

с

пути.

Врагом

солнца

считался

паук:

по

поверью, он

мог

за-

ткать

солнце

паутиной

и

лишить

людей

света.

Ветер

препятствовал

этому,

разрывая

паутину.

С

тюркски-

ми

верованиями

связаны

представления

о

том,

что

чудовище

Убыр

(у

марийцев

-

Вувер)

может

погло-

тить

солнце:

от

этого

происходят

затмения.

Особым

почитанием

пользовались

Гудыри-му

мы

и

Инву-мумы

(<Мать

небесной

воды»).

Ее

имя

постоянно

поминалось

при

молениях,

а

на

больших

молениях

гуслярша

исполняла

священную

мелодию

поисков

небесной

воды.

При

этом

молящиеся

под

нимали

ритуальный

плач:

слезы

должны

были

поро

дить

небесную

воду.

Инву-мумы

обеспечивала

так-

МИФЫ

финно

угров

же

благополучие

рода

и

семьи.

237

МИФЫ

ФИННО-

УГРОВ

Водяные

и

их

чудесные

животные

Вукузё

считался

хозяином

вод

и

источников.

Ему

особо

кланялись

молодухи

после

свадьбы:

ведь

им

предстояло

носить

воду

и

стирать,

а

это

занятие,

как

мы

видели,

считалось

опасным

у

финно-угор

ских

народов:

мог

утащить

водяной.

Поэтому

моло

дая

бросала

в

реку

или

прорубь

кусок

хлеба,

масло,

монету,

произнося

при

этом

заклинание,

чтобы

вода

ее

не

пугала,

обмывала,

и

не

схватил

бы

вумурт,

а

Вукузё

не

посылал

бы

болезней.

С

моления

нужно

было

принести

полные

ведра

воды

-

тогда

и

жизнь

будет

счастливой.

В

водоемах

обитали

вумурты

(<водяные

люди»)

С

длинными

черными

бородами

и

волосами,

иногда

принимавшие

вид

щуки.

Чертовы

пальцы

(белемни

ты)

-

это

пальцы

вумуртов.

Вумурты

любили

появ-

ляться

в

ручьях

и

мельничных

прудах,

вредили

лю

дям,

могли

утопить

или

наслать

болезнь,

смыть

пло

тину,

истребить

рыбу,

но

иногда

помогали

человеку.

Переплывая

через

реку,

нужно

было

бро

сить

ВУМУРТУ

горсть

травы

со

словами:

«Не

держи

меня!»

В

воде у

вумурта

свой

дом,

большие

богатст

ва,

много

скота;

жена

и

дочь

-

обе

красавицы;

весе

лые

свадьбы

вумуртов

сопровождаются

наводнени

ями.

Случалось,

что

вумурт

приходил

К

людям,

что

бы

позвать

повитуху:

когда

он

появлялся

на

земле,

одна

пола

его

одежды

непременно

оста

вал

ась

мок

рой,

выдавая

в

нем

нечистую

силу.

Вумурту

и

реке

(<матушке-реке»)

молились

ры

баки,

чтобы

они

посылали

рыбу,

а

вумурт

не

портил

снастей.

Рассказывают,

что

однажды

музыкант,

ко

торого

никто

не звал

играть,

сказал

в

сердцах:

«Хоть

бы

вумурт

позвал!»

Тут

неизвестные

люди

и

пригла

сили

музыканта

на

пир.

Там

его

стали

угощать,

но,

принимая

чарку,

музыкант

произнес:

«Господи,

бла-

238

гослови!».

После

этих

слов

музыкант

очнулся

и

уви-

дел,

что

сидит,

свесив

ноги

в

прорубь.

Не

помяни

он

Божьего

имени,

вумурт

утянул

бы

его

на

дно.

Рассказывают,

что

в

озерах

могут

водиться

во

дяные

кони

и

быки.

Однажды

цыганка

постирала

в

озере

пеленки,

и

оскорбленный

бык

перетащил

озе

ро

на

другое

место.

Видели

даже,

как

быки

пере

ВО

лакивают

озеро

в

сопровождении

солдат,

а

реки

расступаются

от

бычьего

рева,

давая

быкам

дорогу

(при

этом

воды

рек

и

озер

не

смешивались).

Сход

ные

мифологические

рассказы

есть

у

эстонцев

и

марийцев

-

там

озеро

уносит

в

мешке

оскорблен

ный

водяной.

Мифы

о

чудесных

животных,

обитающих

в

морях

и

озерах

(от

финно-угорских

сказаний

о

мамонтах

до

историй

о

Лохнесском

чудовище),

восходят,

видимо,

к

распространенному

космо

гоническому

мифу

о

быке,

который

держит

зем

лю

(а

сам

стоит

на

рыбе

и

т.

п.).

Такой

миф,

ви

димо,

заимствованный

у

соседних

.

тюркских

на

родов

(он

известен

татарам),

есть

и

у

удмуртов;

вспомним,

однако,

о

гигантском

быке,

выходящем

из

моря

в

карело-финских

рунах.

Лешие

и

«половинники»

Помимо

многочисленных

водяных

землю

насе

ляли

духи

леса,

также

жившие

целыми

семьями:

в

свиту

одноглазого

лешего

нюлэсмурта

(<лесного

че

ловека»,

или

тэлькузё

-

лесного хозяина)

входили

палэсмурты.

То

были

одноногие

духи

в

виде

полови

ны

человека

(в

«половинного»

духа

леса

верили

веп

сы

и

многие

тюркские

народы:

у

них

этот

дух

имено

вался

шурале).

Нюлэсмурт

мог,

как

всякий

леший,

менять

свой

рост

-

вровень

с

деревьями

или

травой.

у

нюлэсмурта

в

лесу

запрятаны

сокровища

-

золо

то

и

серебро:

воспоминания

о

древних

лесных

свя

тилищах,

видимо,

отразились

на

этих

представлени-

МИФЫ

финн

0-

УГРОВ

ях

о

богатстве

лесных

духов.

Есть

у

нюлэсмурта

и

239

МИФЫ

ФИНН

0-

УГРОВ

240

семья:

когда

он

празднует

свадьбу,

по

лесу

мчится

вихрь,

ломающий

деревья.

Звери

подчиняются

ню

лэсмурту

-

он

собирает

медведей

и

объявляет,

ког

да

им

нужно

залечь

в

берлоги

на

зимнюю

спячку.

Убить

нюлэсмурта

можно

было,

выстрелив

сосно

вой

щепкой.

Под

елью

ему

оставляли

мелкие

при

но

шения.

Известны

рассказы

о

сражениях,

которые

происходили

между

вумуртами

и

нюлэсмуртами:

оружием

леших

были

целые

деревья.

Лудмурт

-

хо

зяин

поля

(луд)

в

свите

нюлэсмурта;

его

рост

также

менялся

в

зависимости

от

пребывания

духа

в

траве

или

в

колосьях.

В

русской

сказке,

записанной

в

Удмуртии,

рассказывается

о

том,

как

водяной

вышел

драться

с

лешим

и

победил

его,

повесив

на

дере

ве.

Проходивший

мимо

мужик

снял

лешего,

и

тот

в

благодарность

пошел

служить

за

него

в

солда

ты.

Мужик

успел

пожить

у

лешего

в

деревне,

а

на

nрощанье

леший

отнес

его

домой

и

подарил

100

рублей

денег

да

полведра

водки;

но

в

избу

к

мужику

леший

зайти

не

решился

-

побоялся

до

мового,

«суседки».

Сходную

сказку

о

лешем,

ко

торый

пошел

на

войну

за

своего

побратима,

рас

сказывали

саамы.

Домовые-ревнивцы

Домовые

-

коркамурты

или

коркакузё

-

от

ли

чались

в

удмуртской

традиции

ревнивым

нравом.

Они

могли

помогать

по

хозяйству,

прясть по

ночам;

невидимыми

они

обитали

в

подполье,

где

им

накры

вали

стол

-

на

щепку

вешали

лоскут-«скатерть».

С

виду

домовые

напоминали

хозяина

дома;

считалось,

что

увидеть

коркамурта

-

к

смерти

хозяина.

При

этом

они

не

любили

чужих,

даже

появившихся

в

до

ме

новорожденных.

Хотя

младенца

и

знакомили

с

домовым,

поднося

его

к

подполью,

тот

все

равно

мог

беспокоить

ребенка

по

ночам,

от

чего

он

плакал

и