Персин Л.С, Елизарова В.М., Дьякова С.В. Стоматология детского возраста

Подождите немного. Документ загружается.

Рис. 9.5. Врожденная полная односто-

ронняя расщелина верхней губы.

лины составляют 76 % от всех вари-

антов расщелины верхней губы и/или

неба. Авторы объясняют это

изменением генофонда и токсикан-

тным влиянием многочисленных

факторов внешней и внутренней

среды на эмбриогенез.

9.4.1.1. Хирургическое лечение

врожденной расщелины верхней

губы (хейлопластика)

Возрастные показания к пластике

верхней губы. Срок проведения хей-

лопластики у ребенка с врожденной

расщелиной верхней губы до сих пор

точно не установлен.

На решение этого вопроса влияют:

• соматическое состояние ребенка,

наличие у него сопутствующих за-

болеваний, скорость их лечения,

достижение либо соматического

здоровья, соответствующего ре-

бенку аналогичного возраста,

имеющего нормальные параметры

анатомо-физиологического

развития — массы тела, уровня

гемоглобина, психомоторного

развития, либо стойкой ремиссии

при сопутствующих заболевани-

ях. Опыт показывает, что для ре-

шения этих задач педиатр и другие

специалисты, занимающиеся

подготовкой такого ребенка к

плановому хирургическому ле-

чению, затрачивают не менее 3— 4

мес;

• анатомо-топографический вариант

расщелины, ее протяженность,

характер и глубина анатомических

нарушений, ибо это определяет

выбор среди известных

многочисленных методов

хейлопластики; учитываются объ-

ем, сложность метода, длитель-

ность операции, состоятельность

тканей, необходимость проведения

ортодонтического лечения

новорожденного;

• необходимость ортодонтической

коррекции, в которой нуждаются

все дети, имеющие полную одно-

или двустороннюю расщелину

губы, сочетающуюся с расщелиной

неба. Ортодонтическое лечение

наиболее эффективно, если

проводится с рождения ребенка;

его продолжительность не менее

3—4 мес; за этот период достига-

ется исправление расположения

расщепленной альвеолярной части

верхней челюсти, улучшается

положение кожно-хрящевого от-

дела носа, миодинамическое по-

ложение мышц, что существенно

влияет на качество хейлопластики.

Отклонение в соматическом

состоянии здоровья ребенка не

является противопоказанием для

проведения раннего ортодонтиче-

ского лечения.

В настоящее время имеется четко

выраженная тенденция к раннему

проведению пластики верхней губы.

Такой подход сокращает период

дезадаптации ребенка, снижает или

устраняет «груз» инвалидности,

создает равные условия во всех

сферах дальнейшей жизни ребенка,

что очень важно. Любой вариант

пластики верхней губы относится к

сложнейшим реконструктивно-

восстановительным операциям,

требующим специальной подготовки

хирурга, обеспечения соответст-

вующего анестезиологического по-

собия и послеоперационного ухода.

Эти операции целесообразно про-

водить только в условиях специали-

зированных детских челюстно-ли-

цевых стационаров.

Существует также мнение о про-

ведении ранних, щадящих операций

в объеме первичной хейлори-

нопластики и первичной ринохей-

лопластики, сочетающейся с гна-

топластикой (Б.Н. Давыдов), пери-

остопластикой (Л.В. Агеева). По

данным этих авторов, в последую-

щем значительно сокращается число

детей, нуждающихся в проведении

вторичной ринохейлопластики.

Следовательно, тенденция настоя-

щего времени может быть опреде-

лена как расширение объема опера-

тивного вмешательства, выполнение

его щадящим способом и в раннем

возрасте.

Любой вариант реконструктивно-

восстановительной операции на

верхней губе при любом варианте

расщелины может проводиться с

рождения ребенка, но вмешательство

должно быть обосновано спе-

циальными показаниями (чаще это

социальные показания). Начиная с

3—6 мес и до конца первого года

жизни хейлопластика должна быть

выполнена в полном объеме. Многие

авторы считают оптимальным

возраст 5—6 мес. Все виды пластики

губы выполняются в один этап. Есть

точка зрения (Л.К. Губина), что

предшествовать хейлопластике

должна губная адгезия, которая по-

ложительно влияет на расположение

расщепленной альвеолярной части

верхней челюсти, создает лучшие

условия вскармливания ребенка.

Губная адгезия проводится на первом

месяце жизни, а основная операция

также в возрасте после 3—6 мес

первого года жизни ребенка.

Противопоказаниями к ранней

пластике губы у ребенка служат со-

путствующие врожденные пороки

развития, родовая травма, постна-

тальная энцефалопатия, анемия,

гипотрофия. В этих случаях хейло-

пластику выполняют позднее — при

достижении ремиссии.

Результаты операций у новорож-

денных хуже, чем после пластики

губы, проведенной в более позднем

возрасте. Оптимальным для пластики

губы является возраст после 3—6

мес.

Пластика верхней губы при одно-

сторонней расщелине (см. рис. 9.5).

Для восстановления правильной

анатомической формы и полноцен-

ной функции губы необходимо: 1)

устранить расщелину; 2) удлинить

верхнюю губу; 3) исправить форму

носа. Методы пластики губы,

которыми пользуются хирурги-

стоматологи, можно разделить на три

группы в зависимости от формы

разрезов на коже губы. К первой

группе относятся так называемые

линейные методы Евдокимова,

Лимберга, Милларда. Эти методы

различаются способом формирования

преддверия носа при полных

расщелинах губы. Преимуществом

линейного метода является

эстетичность линии рубца, сов-

падающей с границей фильтрума.

Однако указанные методы не всегда

позволяют получить достаточное

удлинение губы, необходимое при

широких полных расщелинах. Более

часто из линейных методов ис-

пользуют метод Милларда.

Во вторую группу объединены

предложенные Теннисоном (1952) и

Л.В. Обуховой (1955) методы, в

основу которых положено переме-

щение на коже нижней трети губы

треугольных кожных лоскутов с раз-

личной величиной углов (схема 9.3).

Они позволяют удлинить губу, вос-

становить миодинамическое рав-

новесие мышечного слоя верхней

губы, сместить в более правильное

положение крыло носа, четко пла-

нировать операцию. Недостатком

является необходимость пересече-

1AS

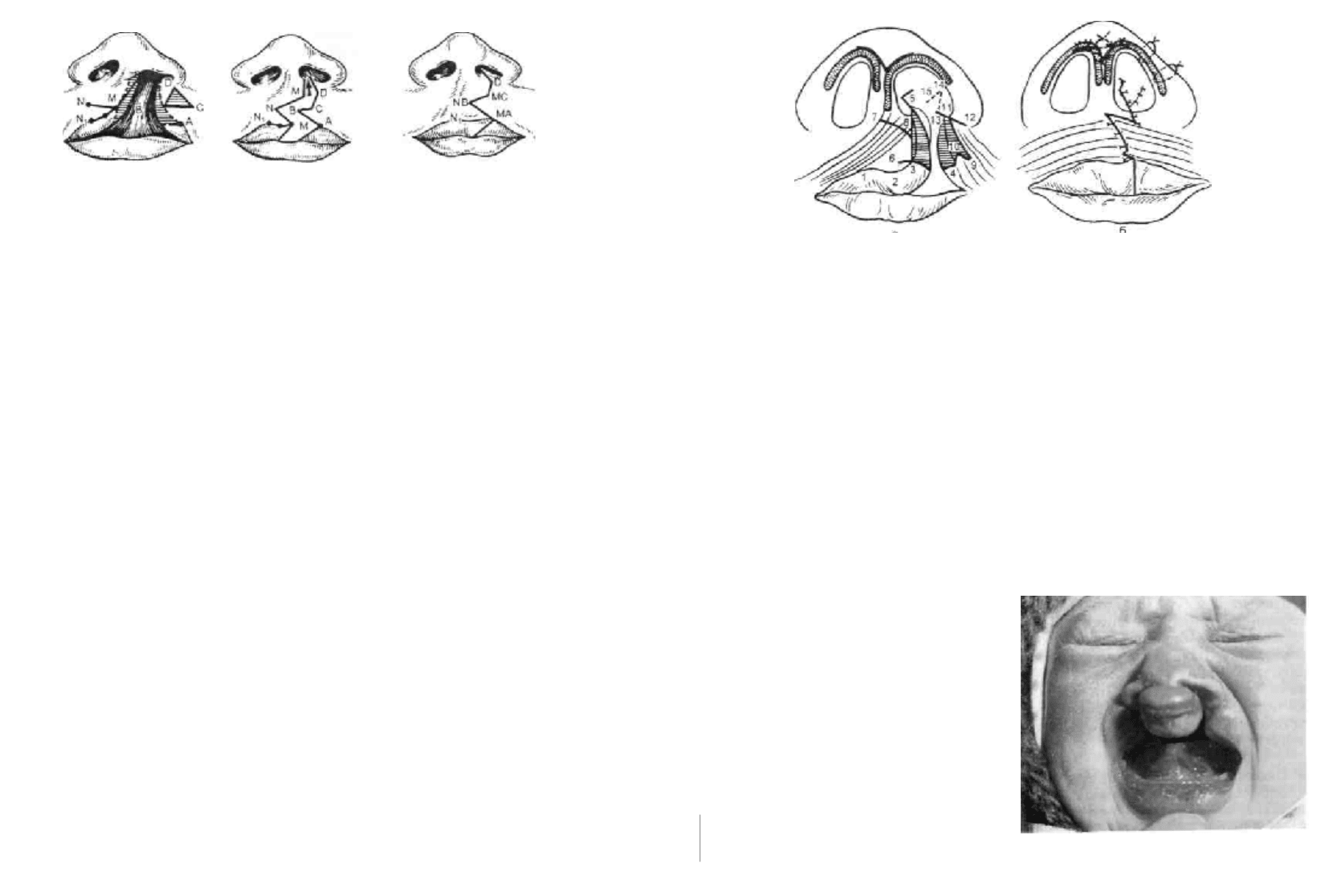

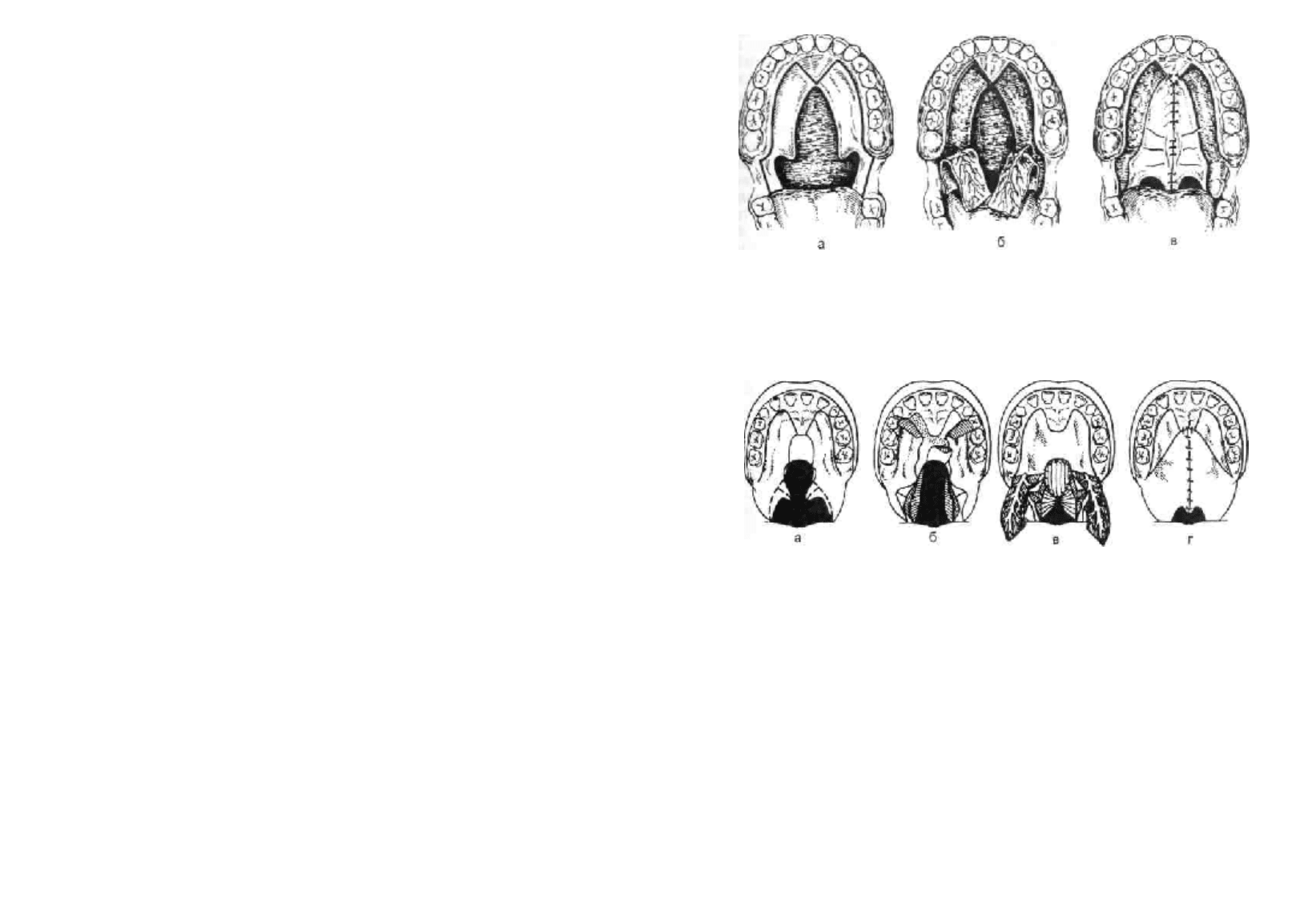

С х е м а 9.3. Этапы пластики верхней губы при односторонней врожденной расщелине

С х е м а 9.4. Ринохейлопластика по Новоселову [Безруков В.М. и др., 2000]

а О В

а — NN|, M и BDCA — линии разрезов для выкраивания лоскутов; б — N, MA, NBC и MD —

сопоставление тканей верхней губы; в — NB, MA, MC, D — сформированная верхняя губа.

ния линии фильтрума в поперечном

направлении. Такое направление

послеоперационного рубца снижает

эстетический результат операции.

При полной расщелине губы и

неполной, сопровождающейся де-

формацией кожно-хрящевого отдела

носа, хороший анатомический и

функциональный эффект достигается

сочетанием одного из описанных

методов второй группы с методом

Лимберга. Такое сочетание двух

методов с некоторыми допол-

нительными приемами используется

в клинике нашей кафедры и по-

зволяет получить хороший косме-

тический и функциональный ре-

зультат у ребенка любого возраста.

К третьей группе относятся мето-

ды Хагедорна (1884) и Ле Мезурье

(1962), при которых удлинение губы

достигается перемещением че-

тырехугольного лоскута, выкраива-

емого на малом фрагменте губы.

Все используемые методы хей-

лопластики позволяют: сформиро-

вать верхнюю губу, создать все ее

анатомические параметры, сопо-

ставить мышцы в положении мио-

динамического равновесия, сфор-

мировать верхний свод преддверия

рта, но не предусматривают исп-

равления кожно-хрящевого отдела

носа, что откладывается до 12— 16

лет. Первичная ринохейлопла-стика

патогенетически обоснована

Uf,

и разработана Р.Д. Новоселовым

(схема 9.4). В основу этой операции

положены все элементы устранения

расщелины верхней губы

(хейлопластика) и при этом расши-

рен объем коррекции положения

носовых мышц, щадящего исправ-

ления положения хрящей носа без

нарушения целости ножек большого

крыльного хряща. При этой операции

тщательно отделяется круговая

мышца на всех участках, что в

процессе ушивания тканей позволяет

создать правильную форму крыльев

и кончика носа, устранить дефицит

слизистой оболочки и сформировать

дно носа и носовой ход,

анатомически точно сопоставить

ткани губы. Предложено несколько

модификаций этой операции. По

данным многих авторов, после этой

операции число больных,

нуждающихся во вторичной

ринохейлопластике, сокращается.

Рекомендуемый возраст ее

проведения 6—8-й месяц первого

года жизни ребенка.

Пластика верхней губы при врож-

денной двусторонней расщелине (рис.

9.6). При врожденной двусторонней

расщелине анатомические нарушения

характеризуются более глубокими

изменениями в связи с наличием трех

фрагментов губы, расщеплением

альвеолярной части также на три

фрагмента и нестабильным

смещением кпереди и

книзу среднего фрагмента (межче-

люстной кости). Выбор метода хей-

лопластики, проведение ее в один

или два этапа зависят от глубины

анатомических изменений. Не от-

рицая возможности одноэтапного

лечения, включая методику первич-

ной ринохейлопластики [Давыдов

Б.Н., Новоселов Р.Д., 1997; Щеглова

А.П., 1998], мы считаем, что ос-

нованиями для двухэтапного лечения

являются наличие широкой

расщелины с каждой стороны, не-

доразвитие среднего фрагмента губы

(filtrum) и значительное смещение

кпереди и книзу межчелюстной

кости.

Не всегда одномоментная плас-

тика двусторонней расщелины

верхней губы у детей с расщелиной

альвеолярного отростка и неба по-

зволяет получить высокий функци-

ональный и эстетический результат.

Верхняя губа получается непра-

вильной анатомической формы,

малоподвижная, спаянная рубцами с

поверхностью межчелюстной кости.

Впоследствии из-за отсутствия

преддверия рта у таких детей за-

трудняется ортодонтическое лече-

ние.

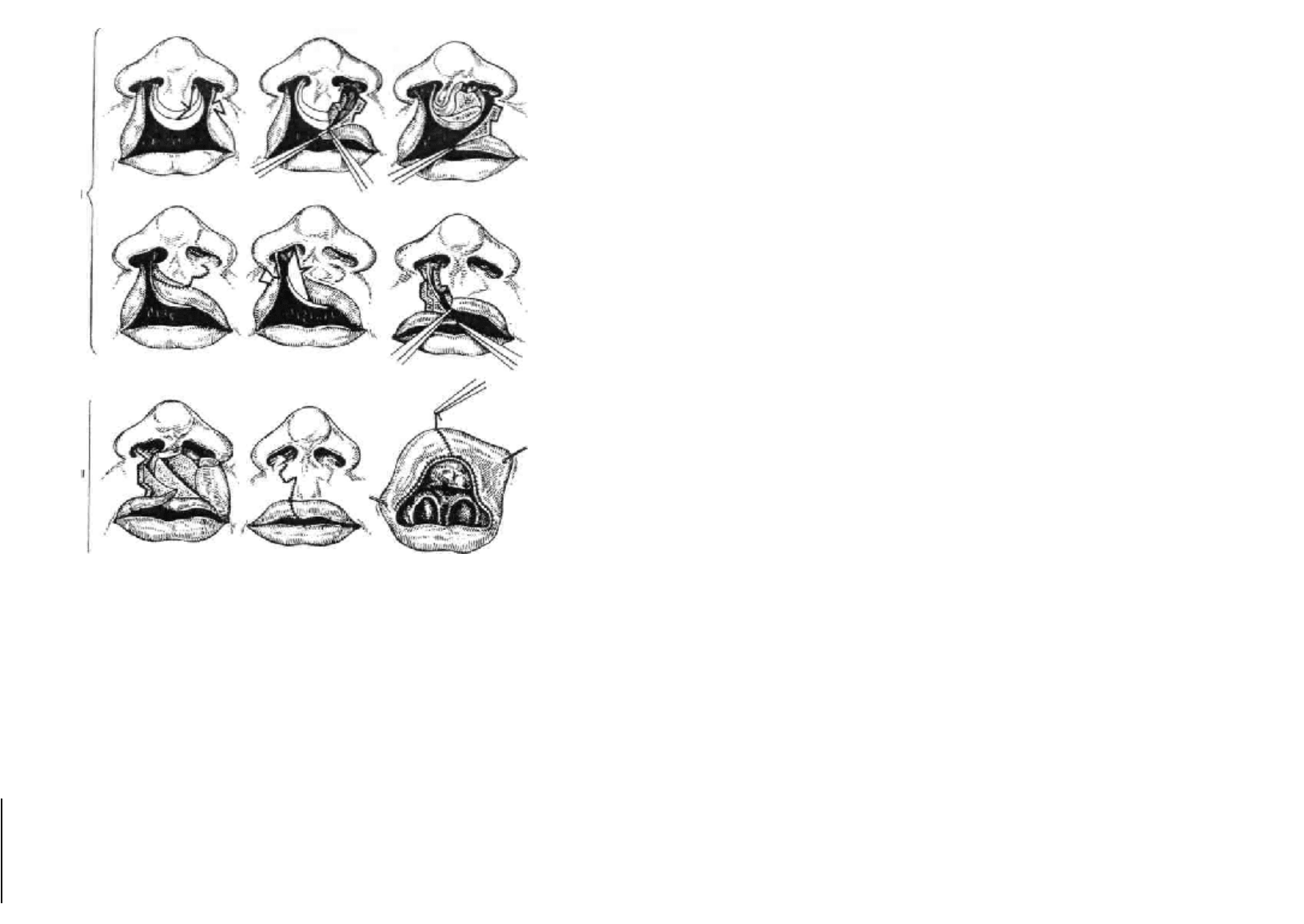

На кафедре стоматологии детского

возраста ММСИ был разработан

двухэтапный метод (схема 9.5) пла-

стики верхней губы, в основу кото-

рого положены элементы нескольких

методов. Разрезы на коже губы

делают по методу Лимберга—Тен-

нисона, преддверие рта формируют

по способу, предложенному группой

американских хирургов. При полных

расщелинах на боковом фрагменте

губы выкраивают тре-

Рис. 9.6. Врожденная полная двусторонняя

расщелина верхней губы.

147

1_3

—

точки изгиба линии «лука Купидона»; 5, 7, 8

—

рассечение тканей для доступа к пе

-

регородке носа, перемещения перегородки и крыла; 4, 10, 9 — определение

и образование

треугольного лоскута; 3—6 — место введения лоскута 4, 10, 9; 11 — 15 — разрезы для выкраи-

вания лоскутов, формирующих овал уплощенного крыла носа.

Этапность (а, б) обеспечивает постановку перегородки и крыла, сопоставление фрагментов,

ушивание в положении миодинамического расположения мышцы губы.

С х е м а 9.5. Этапы операции при двусторонней расщелине верхней губы

3 месТм

Ф

с

0

х

Р

ему

Р

9

ОВ

3)

НИЯ MH

°*

СТ0Р0НЫ;

" ~

ЭТаП

*°Р

ми

Р°

вания В

™Р°« стороны через 2-

вают избыточное давление на аль-

веолярный отросток, вызывая с годами

уплощение переднего отдела

альвеолярной части верхней челюсти.

Тяжелые деформации верхней

челюсти вызываются Рубцовыми

изменениями тканей губы у детей с

полными расщелинами верхней губы,

альвеолярного отростка и неба. Плохо

сформированное, неглубокое

преддверие рта не позволяет проводить

ортодонтическое лечение и требует

дополнительных оперативных

вмешательств. При

неполноценном верхнем своде

преддверия после хейлопластики

нарушается функция верхней губы,

затрудняется артикуляция звуков,

усугубляются вторичные деформа-

ции костей лица (средней зоны),

создаются условия для развития за-

болеваний пародонта.

Послеоперационный уход за ре-

бенком. Линию швов на губе во из-

бежание мацерации кожи оставляют

без повязок. Кормить ребенка начи-

нают через 2—3 ч после наркоза. До

снятия швов кормить лучше с ло-

жечки, после снятия швов ребенка

можно прикладывать к груди матери

или кормить с помощью соски.

Для предупреждения воспалите-

льных явлений по показаниям на-

значают антибиотики (внутримы-

шечно), ежедневно проводят туалет

раны (обработка линии швов спир-

том). Швы снимают на 6—7-е сутки

после операции. Чем раньше сняты

швы, тем косметичнее рубец.

9.4.1.2. Ринохейлопластика

Ни один из современных методов

первичной хейлопластики не может

полностью исправить сопутствую-

щие и предупредить вторичные де-

формации носа после устранения

расщелины верхней губы.

Корригирующие операции на верх-

ней губе и носу. Послеоперационная

рубцовая деформация губы вызывает

нарушение ее функции, обезоб-

раживает лицо ребенка. Коррекцию

губы следует провести через 1 год

после первичной пластики. Отсут-

ствие преддверия полости рта ме-

шает использовать ортодонтичес-кие

аппараты. Формирование преддверия

полости рта показано через 1 год

после хейлопластики. Операцию на

хрящах носа — вторичную

ринохейлопластику рекомендуется

проводить не ранее 12—16-летнего

возраста — после возрастного

замедления роста лицевого скелета.

Степень деформации всего комп-

лекса тканей может быть различной.

Она зависит от: 1) тяжести

первоначального дефекта и дефор-

мации; 2) методики операции, при-

мененной при первичном вмеша-

тельстве (была ли хейлопластика без

вмешательств в области кожно-

хрящевого отдела носа, или она

проведена с элементами первичной

ринопластики); 3) техники испол-

нения этапов операции.

Тяжесть первоначальной дефор-

мации определяется формой расще-

лины (одно- или двусторонняя).

Типичные деформации при этих

формах расщелины, которые часто

остаются после проведенной пер-

вичной хейлопластики: 1) укоро-

ченная колумелла на стороне рас-

щелины у больных с односторонним

поражением и с двух сторон у

больных с двусторонней расщелиной;

2) уплощенный кончик носа; 3) арки

крыльных хрящей находятся на

разных уровнях при одностороннем

поражении; 4) крылья носа

растянуты, утатощены.

Ведущими факторами в возник-

новении деформаций крыльных

хрящей носа являются недоразвитие

верхней челюсти в области ба-

зальной части, деформация груше-

видного отверстия, порочное при-

крепление и дисфункция мышц носа,

верхних пучков круговой мышцы

рта.

При односторонней расщелине

верхней губы верхний пучок, идущий

со здоровой стороны, прикрепляется

к внутренней ножке крыльного

хряща на стороне расщелины, а

верхний пучок на стороне расщелины

— к основанию деформированного

крыла носа. Каждый из пучков

является проводником

неуравновешенного воздействия

вплетающихся в культю губы

радиально расположенных мимиче-

ских мышц лица, что обусловливает

смещение внутренней ножки кры-

льного хряща на стороне расщелины

и основания перегородки носа в

349

угольные лоскуты по описанной

методике Лимберга и Обуховой. На

первом этапе операции закрывают

расщелину только с одной стороны.

Другую сторону расщелины закры-

вают через 2-2,5 мес. Эта методи

ка

позволяет получить хороший эс-

тетический и функциональный ре-

зультат.

Окончательный эффект операции

определяется отдаленными ре-

зультатами. Неглубокое рубцовое

преддверие рта следует рассмат-

ривать как послеоперационное

осложнение. Рубцы губы оказы-

348

здоровую сторону, уплощение на-

ружной ножки крыльного хряща и

смещение основания крыла носа

назад и вниз.

При врожденной двусторонней

расщелине губы нижний, средний и

верхний мышечные пучки идут па-

раллельно краю расщелины, посте-

пенно истончаются и соединяются у

основания крыльев носа.

Таким образом, остаточные де-

формации зависят от того, насколько

хорошо устранены эти нарушения

при первичной хейлопластике. Не-

которые хирурги включают в пер-

вичную хейлопластику отдельные

элементы ринопластики, чтобы в да-

льнейшем создать более благоприят-

ные условия для роста тканей носа,

сводя до минимума развивающиеся

деформации (удлинение колумеллы,

постановка оттянутого крыла в пра-

вильное положение с расслойкой

крыльных хрящей и т.д.).

Однако существуют методики

первичной хейлоринопластики,

предусматривающие комплекс ме-

роприятий по устранению дефор-

маций носа. Одна из современных

методик разработана Л.В. Агеевой,

Г.М. Савицкой и В.В. Рогинским

(1997). Она основана на проведении

полноценной реконструкции

мышечных сфинктеров, восполнении

дефекта кожи и слизистой оболочки,

подъеме носового свода с

устранением аномального располо-

жения хрящей, восстановлении не-

прерывности альвеолярной части

верхней челюсти периостальными

лоскутами. Первичная хейлори-

ногнатопластика, предложенная

Р.Д. Новоселовым и Б.Н. Давыдовым

(2000), позволяет восстановить

анатомическую форму верхней

губы, устранить деформацию хря-

щевого остова носа и провести ре-

конструкцию расщелины альвео-

лярного отростка в сочетании с

аутонадкостницей, взятой с передней

поверхности голени.

Вторичная ринохейлопластика

показана детям старшего возраста и

350

выполняется индивидуально в пе-

риод от 10—12 до 17 лет.

Объем, характер и этапность кор-

ригирующих и восстановительных

операций в области верхней губы и

носа после первичных операций при

одно- и двусторонней расщелине

верхней губы определяются

предшествовавшими вмешательст-

вами. При планировании операций в

каждом отдельном случае необхо-

димо учитывать очередность устра-

нения существующих деформаций.

Ошибки в планировании и выборе

методов оперативного лечения влекут

за собой более серьезные

осложнения, которые удлиняют срок

лечения и снижают его результаты.

Корригирующие операции в об-

ласти верхней губы можно прово-

дить в любом возрасте. Решение о

сроках проведения корригирующих

операций в области кожно-

хрящевого отдела носа необходимо

принимать индивидуально с

учетом тяжести патологии и

социальной адаптации ребенка.

Полную коррекцию кожно-хря-

щевого отдела носа следует осу-

ществлять в 14—16 лет, а если есть

необходимость в исправлении

деформации пирамидки носа,

оперативное вмешательство

откладывается до 17-летнего воз-

раста.

9.5. Врожденная расщелина

неба

9.5.1. Пороки развития неба

Клиническая картина. Анатомиче-

ские и функциональные расстройства.

Из анатомических нарушений

строения неба следует выделить три

основных, которые вызывают тяже-

лые функциональные сдвиги, под-

лежащие хирургическому устране-

нию: расщелина неба, укорочение

мягкого неба и расширение среднего

отдела глотки.

Расщелина неба по анатомиче-

ской форме и протяженности может

быть различной. Встречается

скрытая расщелина, когда расщеп-

лены только мышцы мягкого неба в

пределах мышечного слоя и костной

ткани твердого неба при развитой

слизистой оболочке. Этот вид

расщелины регистрируется редко.

Наблюдается расщелина мягкого

неба, которая может быть неполной и

полной. Неполная расщелина

мягкого неба не доходит до границы с

твердым небом. Видимая часть

полной расщелины мягкого неба

достигает заднего края твердого

неба и часто сопровождается скрытым

недоразвитием заднего отдела

твердого неба. Различают расщелину

мягкого и твердого неба, которая

также может быть неполной и полной.

Полная расщелина распространяется

до резцового отверстия. Расщелины

мягкого и твердого неба всегда

располагаются по средней линии неба.

При этом основание сошника лежит

свободно, не соединяясь с небными

пластинками. Все эти разновидности

расщелины неба являются пороком

развития вторичного неба (см. схему

9.2).

Наиболее тяжелые анатомические

нарушения наблюдаются при полной

расщелине альвеолярного отростка и

неба. В этих случаях она почти

всегда сочетается с расщелиной

верхней губы. Полная расщелина

альвеолярного отростка и неба

проходит в переднем отделе неба по

границе резцовой кости с небной

пластинкой и распространяется на

альвеолярный отросток между пер-

вым и вторым резцами или вторым

резцом и клыком. Различают одно-

стороннюю и двустороннюю рас-

щелину. При полной односторонней

расщелине верхней губы (рис. 9.7),

альвеолярного отростка и неба

основание сошника связано с краем

небной пластинки противоположной

стороны. При этом про-

Рис. 9.7. Врожденная полная односто-

ронняя расщелина верхней губы, твер-

дого и мягкого неба. Рубцы после хей-

лопластики.

исходит деформация альвеолярного

отростка верхней челюсти. На здо-

ровой стороне альвеолярная дуга как

бы выпрямляется и в боковых отделах

челюсти наблюдается ее сужение.

При полной двусторонней расщелине

верхней губы, альвеолярного

отростка и неба резцовая кость

определяется как самостоятельное

анатомическое образование, задние

отделы которого переходят в сошник.

Основание его располагается

свободно и не связано с небными

пластинками. У таких детей резцовая

кость обычно резко смещена кпереди,

иногда повернута вокруг своей оси,

боковые отделы альвеолярной дуги

верхней челюсти смещены к средней

линии. На резцовой кости

недоразвиты фильтрум и ткани

кожно-хрящевого отдела перегородки

носа. С возрастом деформация

верхней челюсти усиливается. Эти

варианты расщелины являются

пороком развития первичного и

вторичного неба и составляют

наибольшее число у детей среди всех

видов расщелины губы и неба (рис.

9.8; см. схему 9.2).

У некоторых детей с врожденной

расщелиной неба наблюдается

351

Рис. 9.8. Врожденная полная двусто-

ронняя расщелина верхней губы, аль-

веолярного отростка, твердого и мягко-

го неба.

врожденное недоразвитие всех от-

делов верхней челюсти (микрогна-

тия).

Помимо деформации верхней

челюсти, при расщелине неба вы-

является врожденное недоразвитие

мышц мягкого неба и среднего от-

дела глотки. Мягкое небо короткое,

слаборазвитые небные мышцы не

фиксированы между собой по

средней линии. С возрастом в связи с

отсутствием правильной функции

неполноценность мышц мягкого неба

и глотки увеличивается. Степень

выраженности нарушений зависит от

размеров расщелины неба.

Неполноценность мышц мягкого

неба и глотки наблюдается даже при

скрытой расщелине.

Функциональные нарушения обу-

словлены анатомическими измене-

ниями строения неба, наблюдаются

при любом варианте расщелины

неба, но тяжесть их нарастает па-

раллельно с глубиной нарушения

анатомического строения неба.

С первых дней после рождения

обнаруживается расстройство фун-

кций сосания и глотания. У ребенка с

расщелиной неба полость рта

свободно сообщается с полостью

носа, что делает невозможным со-

здание герметичности в полости рта

в период сосания. Ребенок не берет

грудь матери, а при искусственном

вскармливании легко за-

хлебывается и может аспирировать

жидкую пищу.

При вдохе сообщение полостей

носа и рта приводит к свободному

попаданию наружного воздуха в

верхние дыхательные пути. Дети

привыкают дышать поверхностно,

делая неглубокий вдох и слабый

выдох. Поверхностное дыхание у

детей младшего возраста компенси-

руется увеличением частоты дыхания

в минуту. Однако с возрастом эта

компенсация нарушается, так как

поверхностное слабое дыхание

приводит к недоразвитию дыхате-

льной мускулатуры и уменьшению

жизненной емкости легких. Непол-

ноценность внешнего дыхания обу-

словливает восприимчивость детей к

воспалительным заболеваниям

верхних дыхательных путей и легких

и приводит к развитию тяжелых

бронхолегочных заболеваний.

Слабость выдоха в дальнейшем от-

рицательно сказывается на форми-

ровании речи ребенка. Дети с рас-

щелиной неба произносят слова не-

внятно, тихим голосом. При расще-

лине неба неправильно звучат неб-

ные, небно-язычные и все шипящие

звуки. Речь имеет выраженный

носовой оттенок {открытая ринола-

лия). Постоянное попадание жидкой

и мягкой пищи из полости рта в

носовую полость вызывает раз-

дражение слизистой оболочки носа и

носоглотки, что приводит к развитию

в этой области стойких очагов

хронического воспаления. Вос-

паление слуховой трубы и хрониче-

ский средний отит ведут к пониже-

нию слуха.

Неполноценность внешнего ды-

хания, очаги хронической инфек-

ции в верхних дыхательных путях

отрицательно влияют на развитие

ребенка в целом.

Классификация. В клинике кафед-

ры МГМСУ при диагностике рас-

щелины неба пользуются следующей

классификацией (Колесов А.А.,

Каспарова Н.Н., 1975).

1. Врожденная расщелина мягкого

неба: а) скрытая; б) неполная;

в

)

полная.

2. Врожденная расщелина мягкого

и твердого неба: а) скрытая; б)

неполная; в) полная.

3. Врожденная полная расщелина

мягкого, твердого неба и альвео-

лярного отростка — односторонняя

и двусторонняя (см. схему 9.2).

4. Врожденная расщелина альве-

олярного отростка и переднего от-

дела твердого неба: а) неполная —

односторонняя и двусторонняя, б)

полная — односторонняя и дву-

сторонняя. Врожденная расщелина

неба часто сочетается с расщелиной

верхней губы, при этом сочетания

могут быть различными (см. схему

9.2).

9.5.1.1. Хирургическое лечение

врожденной расщелины неба

(уранопластика)

Единой точки зрения на сроки

проведения уранопластики не су-

ществует, но общая тенденция

определена в виде рекомендации

ранних операций (1—3 года) и на-

ходит много сторонников. Позд-

ние операции (в 12—13 лет) почти

никем не одобряются.

Многие специалисты утверждают,

что лечение лучше завершить до

поступления ребенка в школу (5—6

лет). В основе решения вопроса о

сроках операции самым важным

является значимость этой операции

для становления речи и создания

условий к ограничению или

предупреждению деформаций

челюстей, обусловленных влиянием

послеоперационных рубцов. Анализ

сложных процессов роста и развития

верхней челюсти, формирования

прикуса и условий, определяющих

становление речи, являются

основными факторами выбора сро-

ков и вида оперативного лечения.

В основу решения вопроса о сроке

пластики неба должно быть по-

ложено четкое планирование ее

этапности, последовательности и

взаимодействия специалистов: ор-

тодонта — для проведения ортодон-

тического лечения перед операцией и

возможности его поэтапного, но

адаптированного к возрасту про-

должения в последующие годы. Это

лечение необходимо проводить в

предоперационном периоде в первые

месяцы жизни, обеспечив условия

для щадящей пластики неба.

Для успешной логотерапии подго-

товительный этап и проведение ура-

нопластики своевременным можно

считать возраст 1—2, реже 3 года.

Таким образом, для детей, имею-

щих расщелину только вторичного

неба, щадящая уранопластика может

быть проведена в 1—2 года. При

необходимости предхирургиче-ского

ортодонтического лечения — в 2—3

года, при расщелине первичного и

вторичного неба выполняют два

этапа этой операции. Пластику

мягкого неба проводят в 1—2 года

после обязательного ортодонти-

ческого лечения. Ортодонтическая

коррекция, начатая в предхирурги-

ческий период, продолжается, и

второй этап щадящей уранопластики

проводят в любое время, но после

эффективного ортодонтического

лечения; чаще это возможно после

3—4 лет. Все реабилитационные

комплексные мероприятия продол-

жаются в условиях диспансерного

наблюдения в специализированном

центре.

Цель ранних операций — сокра-

щение периода дезадаптации ре-

бенка. Цель использования щадящих

вариантов уранопластики —

снижение условий образования

множественных рубцов, способст-

вующих развитию вторичных де-

формаций верхней челюсти. Травма

костных структур неба во время

операции сдерживает дальнейшее

развитие челюстных костей и усу-

губляет вторичные деформации че-

люстей, зубных рядов и всей средней

зоны лица.

353

Радикальная пластика неба отно-

сится к операциям травматичным,

технически сложным.

Пластику мягкого и твердого неба

при полной расщелине проводят в

разном возрасте: мягкое небо опе-

рируют в возрасте 1 года — 2 лет, а

расщелину твердого неба — в возра-

сте 2—4 лет и старше. Однако, не-

смотря на разные точки зрения,

большинство хирургов в настоящее

время считают, что все операции у

детей с расщелиной губы и неба

должны быть закончены в дошколь-

ном возрасте, т.е. до 5—6 лет.

Раннюю пластику следует прово-

дить при одновременном ортодон-

тическом лечении. При отсутствии

последнего раннее оперативное

вмешательство на небе независимо

от размеров врожденной расщелины

ведет к послеоперационным де-

формациям верхней челюсти, выяв-

ляемым через несколько лет после

операции.

Пластика неба. Хирургическим

путем необходимо устранить ос-

новные анатомические нарушения,

имеющиеся при расщелине неба: 1)

на всем протяжении закрыть

расщелину неба, при двухэтапном

лечении — на первом этапе проводят

только пластику мягкого неба, на

втором — пластику оставшегося

дефекта неба; 2) удлинить мягкое

небо; 3) сузить средний отдел глотки.

Пластику неба осуществляют

местными тканями, используя при

этом перемещенные слизисто-над-

костничные лоскуты с небных пла-

стинок и ткани мягкого неба. А.А.

Лимберг (1927) предложил методику

операции, позволяющую

одномоментно решить все три за-

дачи. Щадящие варианты ураноп-

ластики состоят из отдельных эле-

ментов, заимствованных из класси-

ческой уранопластики, разработан-

ной А.А. Лимбергом. В связи с этим

считаем целесообразным

представить методику этого автора.

Она была предложена для проведе-

ния хирургического лечения рас-

щелины неба у детей 10—12 лет и

старше и в настоящее время при-

меняется в полном объеме только в

отдельных случаях у детей старшего

возраста и взрослых.

Радикальная пластика неба по

Лимбергу состоит из 5 этапов (схема

9.6).

1. Освежение краев расщелины,

выкраивание и отслоение слизи-сто-

надкостничных лоскутов в пределах

твердого неба. Разрезы проводят с

обеих сторон расщелины вдоль всего

альвеолярного отростка, отступая на

2—3 мм от деснево-го края. В

переднем отделе неба оба разреза

соединяются между собой

углообразным разрезом, окаймляю-

щим резцовое отверстие. Это по-

зволяет при ретротранспозиции

тканей добиться закрытия полной

расщелины твердого и мягкого неба

на всем протяжении.

2. Освобождение сосудисто-нер-

вных пучков, выходящих из больших

небных отверстий, производят с

помощью резекции задневнутрен-них

краев больших небных отверстий.

Отсекают слизистую оболочку носа

от заднего края твердого неба и

перемещают ткани кзади (ретро-

транспозиция) для удлинения мяг-

кого неба.

3. Межпластинчатая остеотомия.

Крючок крыловидного отростка с

участком внутренней крыловидной

пластинки и прикрепленными к нему

мышцами мягкого неба долотом

отделяют от крыловидного отростка

основной кости и передвигают к

средней линии. Это позволяет без

рассечения мышц мягкого неба

переместить их к средней линии и

ушить расщелину в пределах мягкого

неба.

4. Сужение среднего отдела глот-

ки. Рассекая только слизистую обо-

лочку, разрезы продолжают по обеим

крыловидно-челюстным складкам,

тупым инструментом расслаивают и

перемещают к средней линии мышцы

боковых отделов глот-

а — разрезы на твердом и мягком небе, по крылочелюстным складкам; б — отвернуты лоскуты

на твердом небе и освобождены сосудисто-нервные пучки; в — сопоставлены и ушиты ткани, в

окологлоточном пространстве оставлены йодоформные тампоны. Объяснение в тексте.

С х е м а 9.7. Щадящая пластика неба (по Л.Е.Фроловой и соавт.) [цит. по А.А. Мамедову,

1998]

а — намечены линии разрезов на твердом и мягком небе; б, в — выкроены лоскуты и отсе-

парованы от небных пластин, распрепарованы мышцы мягкого неба; г — лоскуты сопостав-

лены и ушиты по средней линии.

При щадящих вариантах пластики

(схема 9.7) проводят высвобождение и

вытягивание сосудисто-нервных

пучков из крыловидно-небного канала.

Костные рассечения на небе не

производят. Сужение среднего отдела

глотки сочетают с последующим

ушиванием слизистой оболочки по

крыловидно-челюстным складкам.

Межпластинчатую остеотомию не

производят. Щадящие методы

пластики неба предложены

Л.Е.Фроловой, А.А.Ма-медовым и др.

354

С х е м а 9.6. Этапы радикальной

пластики неба (по Лимбергу)

ки. Раны в окологлоточном п

ро

-

странстве тампонируют йодоформ-

ной

полосой.

5. Распрепаровка освеженных краев

расщелины перед ушиванием на

протяжении мягкого неба. Швы

накладывают на мягкое небо в три

слоя: первый — на носовую слизи

стую

оболочку, второй — на мыш

цы, третий

— на ротовую слизи

стую оболочку

мягкого неба. На твердом небе

отслоенные слизисто-

надкостничные

лоскуты сближаются и сшиваются.

У детей младшего возраста (2— 3

лет) лучшие анатомические и

функциональные результаты по-

лучены щадящими оперативными

методами, не сопровождающимися

костными вмешательствами. При

двухэтапном лечении пластика

мягкого неба, проведенная в

возрасте 1 года — 2 лет, создает

благоприятные анатомо-

функциональные условия для

своевременного формирования

речи. Пластика дефекта твердого

неба, осуществленная в 2—4 года,

создает более благоприятные

условия для развития верхней че-

люсти и эффективного ортодон-

тического лечения.

Наиболее частым послеопераци-

онным осложнением является рас-

хождение краев раны на границе

твердого и мягкого неба. Это ре-

зультат технических погрешностей

операции. Может наблюдаться кра-

евой или частичный некроз слизи-

сто-надкостничных лоскутов вслед-

ствие обширной травмы тканей.

Короткое малоподвижное небо,

грубые послеоперационные рубцы

следует рассматривать как ослож-

нения.

Послеоперационный уход за ре-

бенком. На верхнюю челюсть после

операции надевают защитную плас-

тинку, изготовленную заранее в зу-

ботехнической лаборатории. При

пластике только мягкого неба за-

щитная пластинка изготавливается

по специальным показаниям.

После операции для создания в

ране покоя на 10 дней назначают

режим молчания. Ежедневно прово-

дят орошение полости рта теплым

раствором перманганата калия в

разведении 1:5000 и повторяют его

после каждого приема пищи. На 7—

9-й день после операции делают

первую перевязку. Следующие пере-

вязки проводят каждые 2—3 дня.

Тампоны удаляют постепенно.

На 13—15-й день после операции

на внутреннюю поверхность защит-

ной пластинки наслаивают термо-

пластическую массу с таким расче-

том, чтобы она отдавливала вверх

ткани задних отделов твердого и

мягкого неба. По мере разглаживания

рубцов толщину слоя этой массы

увеличивают. После операции

ребенок носит пластинку до 1,5 мес.

Разрешается снимать ее на время

еды, занятий с логопедом и сна.

Кормить детей после операции нужно

жидкой высококалорийной пищей. К

занятиям с логопедом приступают

после первой перевязки.

Показанием к повторным опера-

циям на небе служат сквозные де-

фекты в задних отделах твердого,

на границе твердого и мягкого

неба. Укороченное мягкое небо

является показанием к повторной

операции только в тех случаях,

когда артикуляция речи не корри-

гируется функцией мышц задней

стенки глотки.

Функциональное состояние не-

бно-глоточного кольца оценивается

логопедом. Степень этих изменений

устанавливается: методами эн-

доскопии, контрастной рентгеног-

рафии, электромиографии, что

определяет показания и выбор метода

операции по устранению не-бно-

глоточной недостаточности. Методы

коррекции последней предложены

Ф.М. Хитровым, С.Г. Ананяном, А.А.

Мамедовым и др. Выбор метода

операции обусловлен степенью

функциональных нарушений и

характером анатомических

изменений тканей небно-глоточного

кольца.

Точечные дефекты в передней

трети твердого неба, не пропускаю-

щие жидкую пищу в полость носа, не

являются показанием к повторной

операции, так как при правильной

речевой артикуляции они не влияют

на направление воздушного потока и

не меняют произношения звуков

речи.

9.5.1.2. Костная пластика

альвеолярного отростка

Наибольшую сложность в комп-

лексном лечении больных с врож-

денной расщелиной верхней губы и

неба представляют дети, имеющие и

расщелину альвеолярного отростка.

У этих пациентов наиболее ярко

выражены функциональные и

анатомические нарушения, которые

обусловлены: I) отсутствием или

гипоплазией костной ткани,

представляющей первоначальный

дефект; 2) изначально су-

ществующим отставанием роста

верхней челюсти; 3) недоразвитием

кости из-за рубцов после предше-

ствующих оперативных вмеша-

тельств.

Расщелина альвеолярного отро-

стка относится к расщелинам пер-

вичного неба, и если верхняя губа

расщепляется снизу вверх, то аль-

веолярный отросток расщепляется

сверху вниз.

Практически при всех формах

расщелины верхней губы имеется

расщелина альвеолярного от-

ростка, но она может быть скры-

той, неполной (на уровне только

апикального базиса) и полной. При

всех формах расщелины

альвеолярного отростка апи-

кальный базис недоразвит или

имеет дефект кости значительно

больший, чем в области гребня

альвеолярного отростка. Наличие

дефекта в области базальной части

альвеолярного отростка приводит

к неустойчивости результатов

ортодонтического лечения.

Для устранения деформирующего

влияния на рост верхней челюсти

врожденного дефекта альвеолярного

отростка проводят костно-плас-

тическую операцию.

Это оперативное вмешательство

решает следующие задачи:

1) стабилизация верхнечелюстных

сегментов, особенно при дву-

сторонней расщелине;

2) усиление и поддержка костной

структуры в основании крыльев носа;

3) появляется возможность про-

резывания зубов в бывшее щеле-

видное пространство или рядом с

ним;

4) улучшаются условия для про-

ведения ортодонтического лечения;

5) упрощение условий протезиро-

вания больного. Возможно исполь-

зование имплантатов.

Существуют разные точки зрения

на возраст больного, в котором

наиболее целесообразно провести

этот вид оперативного вмешательства

и выбор вида трансплантата. Б.Н.

Давыдов (1996, 2000), Л.В. Агеева

(1998, 1999) предлагают проводить

первичную реконструкцию

альвеолярного отростка в раннем

возрасте одновременно с пластикой

верхней губы или раннюю вторичную

костную пластику альвеолярного

отростка одновременно с пластикой

неба, осуществляя пери-

остеопластику или используя ал-

лотрансплантат или брефокость и

свободно пересаженную аутонад-

костницу.

Наиболее оптимальным условием

для проведения этого оперативного

вмешательства следует считать воз-

раст 8—9 лет для девочек и 9— 10

лет для мальчиков [Ключников В.В.,

1996; Першина М.А., 2001], При

таком выборе учитывают завершение

наиболее активного роста верхней

челюсти к этому возрасту, высокую

активность репара-тивной

регенерации костной ткани и

анатомо-топографическое положение

непрорезавшихся постоянных

клыков.

Выбор вида пластического мате-

риала является существенным мо-

ментом в успешности достижения

задач, поставленных перед опера-

356

357

цией костной пластики расщелины

альвеолярного отростка. Из боль-

шинства предложенных разными

авторами видов трансплантата (ре-

берный, из костей черепа, нижней

челюсти, большеберцовой кости,

брефокости, аллотрансплантата)

наиболее удачным является ауто-

губчатая кость из гребешка под-

вздошной кости пациента. Преиму-

ществами использования данного

вида трансплантата служит его пла-

стичность, структурная адаптация

(сходство с губчатой костью верх-

нечелюстной кости) и большая ос-

теогенная активность. Из гребешка

подвздошной кости можно получить

достаточное количество плас-

тического материала даже для

устранения больших дефектов аль-

веолярного отростка.

В качестве материала, выполняю-

щего барьерную функцию и стиму-

лирующего остеогенную активность

трансплантата при костно-пласти-

ческом замещении расщелины аль-

веолярного отростка, А.И. Воложин и

соавт. (2000), М.А. Першина (2001),

Н.А. Юлова (2002) предлагают

использовать биоактивную мембрану

«Пародонкол». Применение мембран

основано на принципе направленной

регенерации тканей (НРТ). Наличие в

этих мембранах коллагена и

кристаллов гидроксиа-патита

усиливает интегративные свойства

тканей. Выполняя роль

дополнительного лоскута, мембрана

защищает трансплантат от ин-

фицирования и прорастания внутрь

дефекта клеток мягкотканного ком-

понента.

Степень репаративной регенера-

ции в области пересаженного

аутотрансплантата является абсо-

лютным критерием качества хи-

рургического лечения и в перс-

пективе определяет условия для

дальнейшего ортодонтического

лечения — коррекции прикуса,

исправления аномалийного поло-

жения отдельных зубов.

9.6. Диспансеризация детей с

врожденными пороками развития

лица

Врожденные пороки развития ЧЛО

— это остановка развития (не-

доразвитие) или отклонение от

нормального формирования тех или

иных анатомических образований,

органов или систем. В зависимости

от этого патология бывает разной

степени выраженности — от трудно

выявляемых аномалий, подчас

трактуемых как вариации кари-отипа,

до тяжелейших пороков развития, не

совместимых с жизнью.

Формирование лицевого отдела

эмбриона заканчивается в основном к

10—12-й неделе внутриутробного

развития, следовательно, и

формирование патологических из-

менений возможно только в этом

периоде. К образованию пороков

развития приводят многочисленные

факторы генетического и терато-

генного генеза.

Многообразие этой группы забо-

леваний, общим для которых явля-

ется генез, обусловливает значите-

льные трудности в организации и

проведении диспансерных меро-

приятий. Многие больные с сис-

темной патологией наблюдаются у

различных специалистов, и очеред-

ность оказания им помощи зависит от

степени тех или иных функцио-

нальных нарушений. Роль детского

стоматолога при этом часто заклю-

чается в выявлении заболевания,

наиболее яркие симптомы которого

определяются в ЧЛО. Необходимо

знание номенклатуры заболеваний,

подлежащих учету стоматологом,

сроков оперативных вмешательств,

структуры специализированной

службы, где больному может быть

оказана специализированная помощь.

В настоящее время наиболее ква-

лифицированно и полно разработаны

вопросы диспансерной помощи

больным с врожденной расщелиной

губы и неба, частота которой колеб-

лется от 1:500 до 1:1000 новорож-

денных. Питание ребенка с расще-

линой губы и/или неба нарушено.

Возможность сосать грудь матери

сохраняется лишь при неполной

расщелине верхней губы или непол-

ной расщелине твердого или мягкого

неба. Задача детского стоматолога —

показать персоналу родильного дома

и матери приемы кормления ребенка.

По возможности следует

использовать с первого дня его жиз-

ни методику раннего ортодонтиче-

ского лечения путем разобщения

полостей рта и носа стандартным

ортодонтическим аппаратом.

В некоторых родильных домах ре-

бенка, родившегося с расщелиной,

начинают кормить через зонд. Это

неправильно. Кормить ребенка надо

через мягкую соску с достаточно

большим отверстием или с ложечки.

Мягкая соска, заполняя расщелину,

помогает создать достаточную гер-

метичность в полости рта. Важным

условием правильного кормления и

профилактики аспирации жидкой

пищи в дыхательные пути является

положение ребенка при кормлении.

Оно должно быть полувертикальным.

Следует рекомендовать матери

максимально долгий срок сохранять

молоко для сцеживания и кормления

ребенка даже при смешанном

вскармливании. Для ослабленных,

поставленных в необычные условия

детей, родившихся с пороком, это

особенно важно. Кроме того, с воз-

растом у ребенка вырабатываются

механизмы адаптации и возможность

аспирации и асфиксии уменьшается.

Деформации всех отделов носа,

носовой перегородки, сужение че-

люсти и высокое стояние небных

пластин служат причинами значи-

тельного сужения носовой полости.

Этому же способствует выраженная

гипертрофия носовых раковин, ко-

торая формируется вследствие раз-

дражения слизистой оболочки пи-

Щей, холодным воздухом, языком.

Нарушениями нормальной функ-

ции носа объясняются частые ри-

ниты, евстахеиты, средние отиты и

заболевания пазух. Нередко выяв-

ляется снижение слуха как следствие

перенесенных хронических отитов.

Хронические фарингиты и

тонзиллиты у детей с расщелиной

губы и неба диагностируются чаще,

чем у здоровых детей. У многих де-

тей выражены аденоидные вегетации.

Все это требует обязательного

диспансерного наблюдения со сто-

роны педиатра, оториноларинголога,

методиста по лечебной физкультуре с

первых дней жизни ребенка и должно

продолжаться после хирургического

лечения.

Деформации зубочелюстной сис-

темы всегда сопутствуют расщелине

губы и неба и могут иметь различную

степень выраженности. Чаще всего

наблюдаются сужение верхней

челюсти, мезиальная окклюзия,

другие аномалии прикуса и поло-

жения отдельных зубов или их групп,

поэтому в комплекс лечебных

мероприятий необходимо включать

ортодонтическое лечение. Задача

ортодонтического лечения —

нормализация взаимоположения

отдельных зубов и зубных дуг

верхней и нижней челюстей.

Одно из самых тяжелых функци-

ональных проявлений врожденной

расщелины губы и/или неба — на-

рушение речи. Сложный комплекс

анатомических нарушений — сама

расщелина, укорочение неба, рас-

ширенное глоточное кольцо, изме-

нения в носоглотке, отсутствие

небно-глоточного смыкания, де-

формация прикуса — ведет к нару-

шениям звукообразования. У детей с

врожденной расщелиной неба речь

невнятна, с гнусавым оттенком,

нарушены звукопроизноше-ние,

речевое дыхание, работа мимической

мускулатуры, фонематический слух.

В этих случаях лечение у логопеда —

необходимый этап комплексной

терапии.

Занятия с логопедом подразделя-

ются на два периода: дооперацион-

158

ный (с начала развития речи до

устранения анатомических наруше-

ний оперативным методом) и по-

слеоперационный. Направленность

занятий в эти периоды различна. В

первом периоде задача логопеда со-

стоит в постановке диафрагмально-

го дыхания, тренировке ротового

выдоха, гимнастике речевых орга-

нов. Дооперационные занятия в пе-

риод физиологического развития

речи наиболее ценны еще и потому,

что дают возможность улучшить

двигательную функцию языка, губ,

фрагментов мягкого неба, задней

стенки глотки.

Послеоперационный курс обуче-

ния начинают с 8—10-го дня после

операции. В него входят массаж и

миогимнастика неба, закрепление

навыков правильной речи, поста-

новка отдельных звуков, снятие

гнусавости, восстановление фоне-

матического слуха. После операции

постановка речи занимает 2— 4 мес в

зависимости от вида расщелины,

эффективности доопера-ционной

логотерапии, результатов операции,

ортодонтического лечения и

способностей ребенка, а также

старания и дисциплины родителей по

выполнению указаний логопеда.

Около у

г

больных с расщелинами

лица имеют те или иные нервно-

психические расстройства. У этих

детей отмечается задержка психиче-

ского, психоречевого развития, в

связи с этим в центре диспансери-

зации они должны находиться под

наблюдением невропатолога, пси-

хоневролога, медицинского психо-

лога. Постоянное наблюдение за

психическим развитием ребенка,

своевременные рекомендации матери

могут предотвратить дальнейшие

нарушения. С такими детьми должны

также работать педиатр, меди-

цинский генетик, психолог, педагог,

физиотерапевт, врач функцио-

нальной диагностики и др.

В последние годы лечение боль-

ных с пороками развития лица

^п

проводят по принципу комплексной

помощи в консультативно-ме-

тодических центрах диспансериза-

ции.

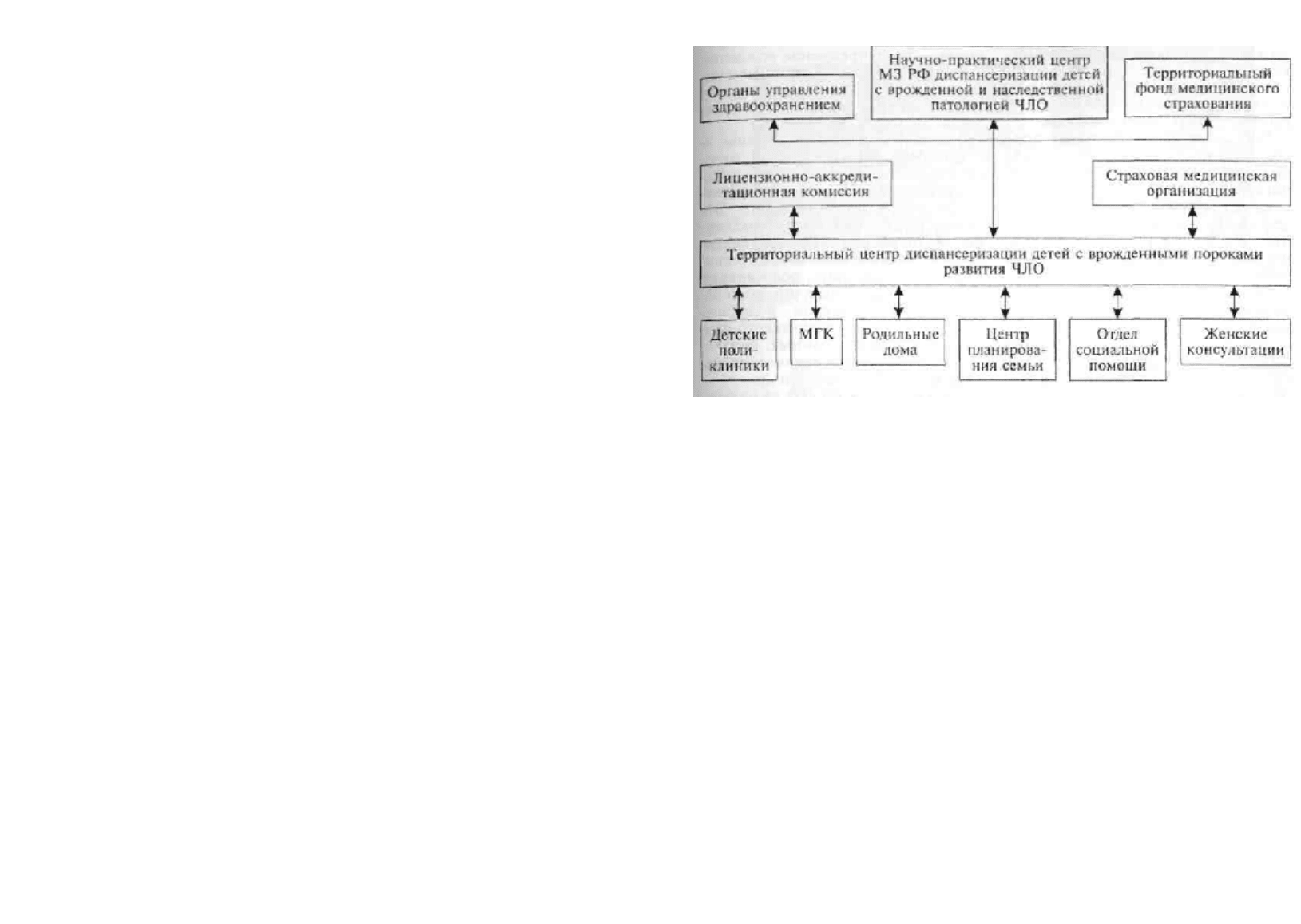

Территориальный центр диспан-

серизации — важнейшее звено,

деятельность которого направлена

на своевременное выявление и

лечение детей с врожденными по-

роками развития ЧЛО. Такие цен-

тры осуществляют наблюдение за

детьми до 18 лет включительно.

Деятельность центра диспансери-

зации определяется законодатель-

ством РФ и территориальными

органами здравоохранения (схема

9.8).

Основные задачи территориально-

го центра диспансеризации:

• выявление и ведение учета детей с

наследственной и врожденной

патологией ЧЛО на основании

эпидемиологического обследова-

ния территории;

• постановка первичного диагноза;

• организация комплексного лече-

ния больных;

• мониторинг детей с данным по-

роком (первичный и на этапах ре-

абилитации);

• МКГ;

• внедрение новых методов диагно-

стики и лечения;

• повышение квалификации врачей

и среднего медицинского персо-

нала;

• медицинская, психолого-педаго-

гическая, юридическая и соци-

альная реабилитация детей.

Территориальный центр диспан-

серизации тесно взаимодействует с

Федеральным центром по лечению

детей с наследственной и врожден-

ной патологией ЧЛО:

• направляет в него детей со слож-

ной патологией;

• контролирует исполнение реко-

мендаций, данных больному;

• своевременно представляет ста-

тистические сведения.

На диспансерный учет с органи-

зацией всех видов комплексного

лечения должны быть поставлены

дети с рождения до полной реаби-

литации, которая может завершиться

в разные возрастные периоды до 18

лет.

В диспансерную группу должны

быть включены дети с:

1) врожденной расщелиной губы

и/или неба;

2) синдромами ЧЛО;

3) тканевыми пороками развития

(сосудистые новообразования, лим-

фангиомы, нейрофиброматоз и др.);

4) врожденными кистами и сви-

щами, дермоидными кистами;

5) другими (неклассифицирован-

ными) врожденными пороками раз-

вития ЧЛО.

Диспансеризация детей с врож-

денными пороками лица и челю-

стей строится на эффективном

сочетании профилактических и

лечебных мероприятий, проводи-

мых в период роста ребенка. Ра-

бота всех специалистов должна

быть организована в одном спе-

циализированном лечебном уч-

реждении и проводиться как еди-

ное целое.

Задачи комплексного лечения де-

тей с расщелиной верхней губы и

неба: своевременное устранение хи-

рургическим путем основных анато-

мических нарушений, связанных с

наличием расщелины; ортодонтиче-

ское исправление имеющихся де-

формаций и предотвращение разви-

тия вторичных деформаций челю-

стей; постановка у ребенка правиль-

ной речи путем тренировки внешнего

дыхания и развития правильной

речевой артикуляции; обеспечение

нормального общего физического

развития ребенка в целом (своевре-

менная стоматологическая и отори-

ноларингологическая санация, об-

щеукрепляющее лечение и др.).

Ортодонтическое лечение показа-

но с рождения как предоперационное

мероприятие. Предоперационное

ортодонтическое лечение создает

благоприятные условия для

361

С х е м а

9.8. Модель взаимодействия территориального

Центра диспансеризации

детей с врожденными пороками развития ЧЛО и различных структур

ила^шки нсрхнеи губы и неба. При

тяжелых формах расщелины неба

раннее вмешательство ортодонта

позволяет контролировать и стиму-

лировать развитие верхней челюсти,

обеспечивая гармонию размера и

взаимоотношения зубных дуг в

ранних стадиях роста челюстей.

Ортодонтическое лечение, про-

водимое до пластики неба, возоб-

новляется после операции и закан-

чивается длительным периодом ре-

тенции. Детям со значительными

деформациями челюстей рекомен-

дуется ношение ретенционных ап-

паратов во время и после пластики

неба.

Постановка речи логопедом. Тре-

нировку речи начинают в раннем

возрасте (1—2 года) до появления

осознанной речи, пока еще не уста-

новились патологические навыки,

обусловленные наличием расщелины

неба. Занятия заключаются в подборе

игр и упражнений, укрепляющих

дыхательную систему и приучающих

детей глубоко дышать. В период

формирования речи, начиная с 4—5

лет, логопед занимается с ребенком

непосредственно, приучая его к

сознательным речевым движениям.

Лечение заключается в тренировке

речевого выдоха, физическом развитии

органов речи и выработке

правильной речевой артикуляции.

Систематически проводимая

дооперационная речевая терапия

позволяет добиться больших успехов у

больных с любой формой расщелины.

Таким детям после операции

необходимо закрепление

приобретенных речевых навыков, что

сокращает длительность обучения.

Психоневролог исключает врож-

денное поражение ЦНС и следит за

степенью умственного развития ре-

бенка. Дети с врожденной расщели-

ной неба должны регулярно прохо-

дить стоматологическую и оторино-

ларингологическую санацию. За об-

щим физическим развитием детей

систематически наблюдает педиатр.

362 ,

МГК семьи — единственный метод

профилактики врожденной па-

тологии. Цель такого консультиро-

вания — предупреждение рождения

больного ребенка, а при наличии

одного ребенка с врожденным по-

роком развития — повторного рож-

дения такого же ребенка.

Задача медицинского генетика —

определить тип врожденной пато-

логии (наследственное или нена-

следственное заболевание, наслед-

ственное предрасположение). Эта

задача решается с помощью различ-

ных методов клинической генетики —

собирания генетического анамнеза,

составления родословных схем с

последующим клинико-гене-

алогическим анализом родослов-

ных, клинико-статистического ана-

лиза генетических данных, близне-

цового метода, биохимических ис-

следований; УЗИ плода и др.

Степень риска зависит от получа-

емых данных или их сочетаний. Так,

при наследственных предрас-

положениях к расщелине неба сте-

пень риска составляет 50 %. При

полигенных мультифакториальных

пороках развития очень сложно

определить тип наследования пато-

логии, необходима высокая квали-

фикация стоматолога-генетика.

Для каждой группы врожденных

пороков развития имеется программа

реабилитации, рассчитанная на весь

период детского возраста.

Обеспечение больного всем комп-

лексом реабилитационных меро-

приятий в первые 5—6 лет жизни

позволяет получить положительный

результат лечения у всех детей с

расщелиной губы и/или неба, создать

равные возможности в развитии

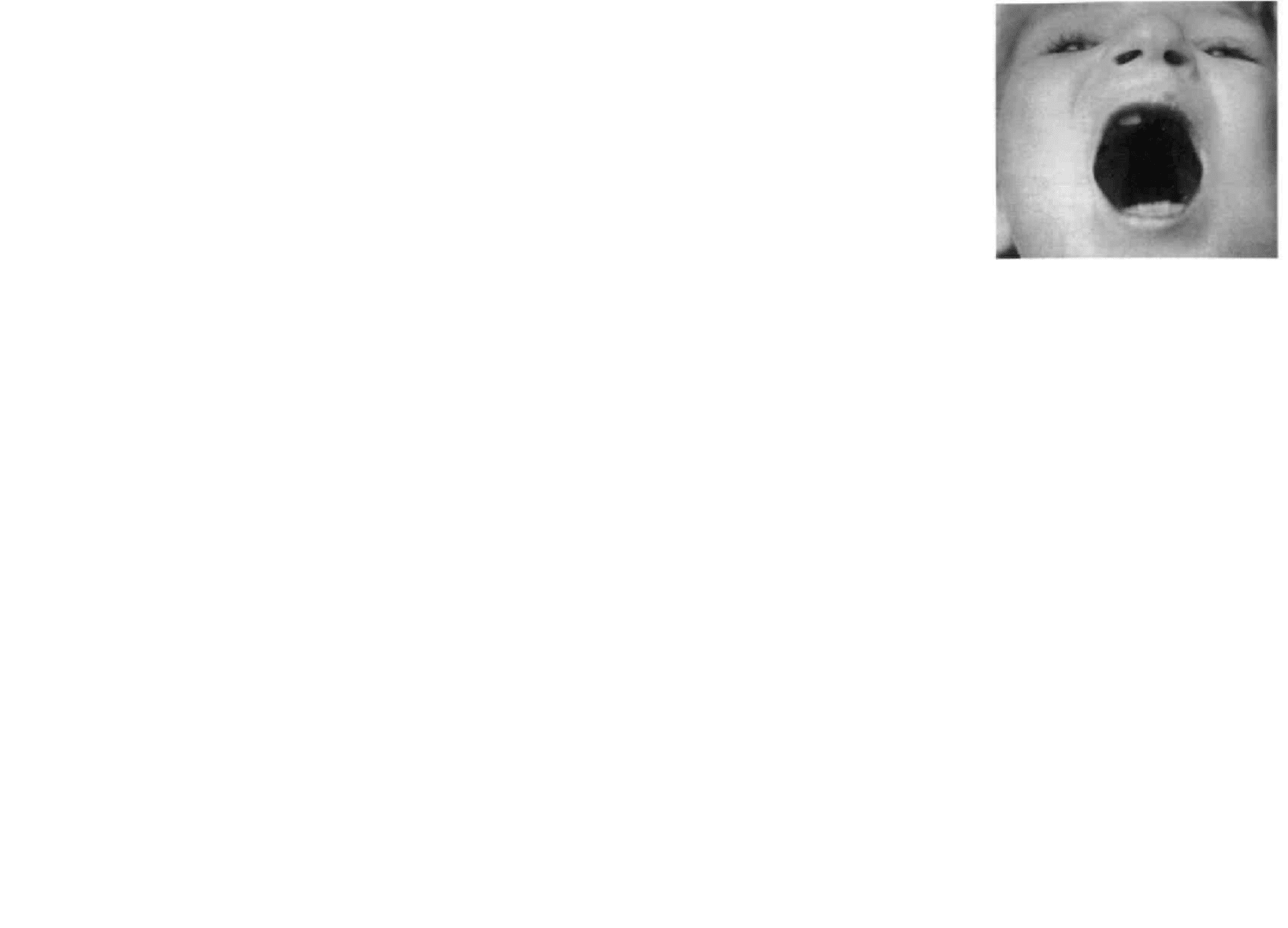

ребенка (рис. 9.9; 9.10).

Принцип построения действий в

условиях специализированной

помощи детям с врожденными

пороками должен быть неотлож-

ным, последовательным, перио-

дическим, этапным и обязательно

комплексным (табл. 9.1; 9.2).

а

шшшшшшшшшш^^шяшшшшшшшт

б

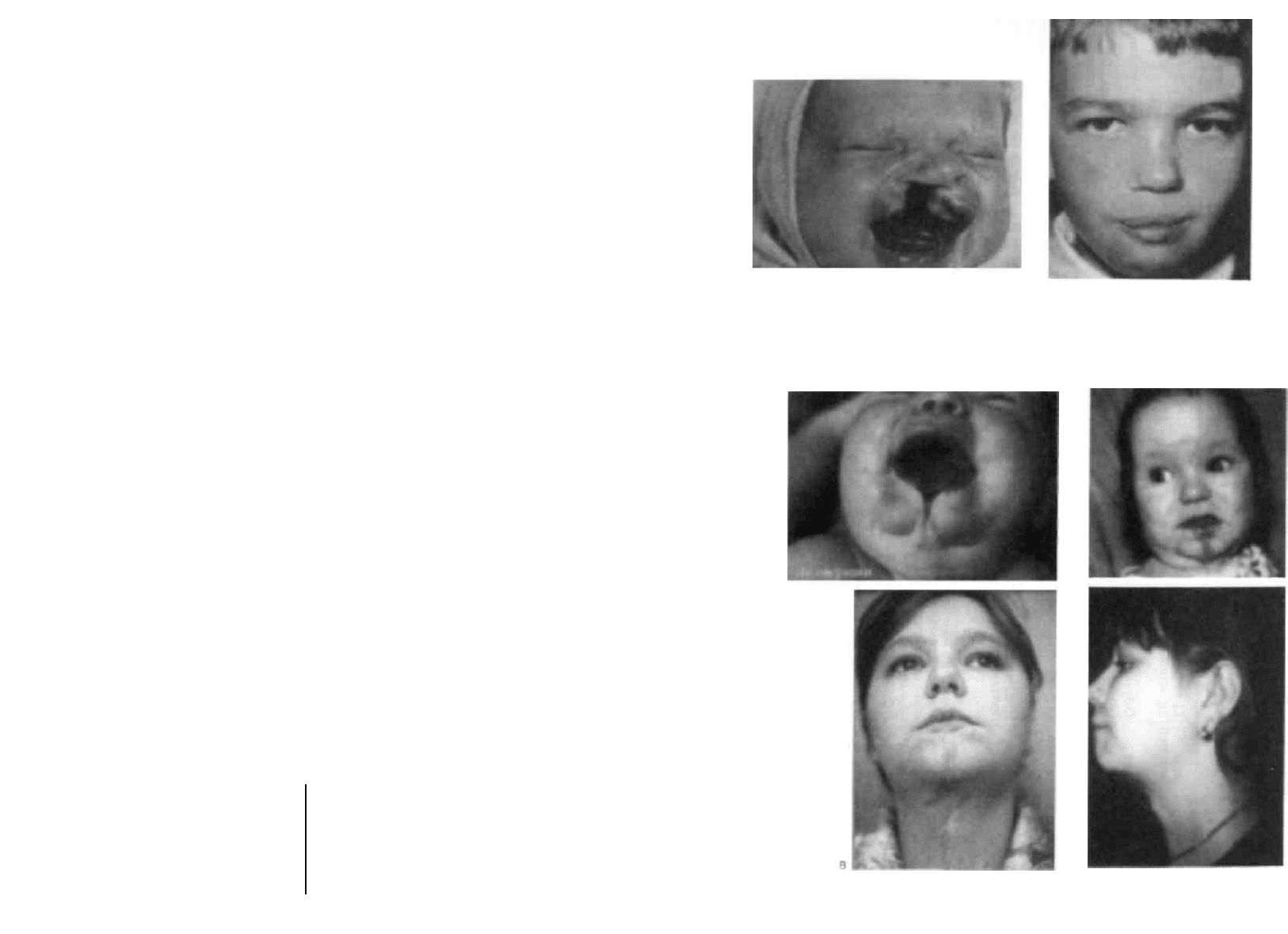

Рис. 9.9. Врожденная полная односторонняя расщелина верхней губы, а —

до операции; б — через 8 лет после операции.

Рис. 9.10. Этапное лечение в системе диспансеризации ребенка с расщелиной

нижней губы и нижней челюсти.

а — до операции; б — после реконструкции нижней губы; в, г — через 18 лет после реабили-

тации.