Пеллинен Л.П. Высшая геодезия (Теоретическая геодезия)

Подождите немного. Документ загружается.

Поскольку разность прямых восхождений отражателя

для

близких моментов может быть предрассчитана достаточно уве-

ренно,

то из (Х.2)

будет найдена разность долгот станций

в

мгно-

венной системе координат.

Пусть

обе

станции лежат

на

одной параллели

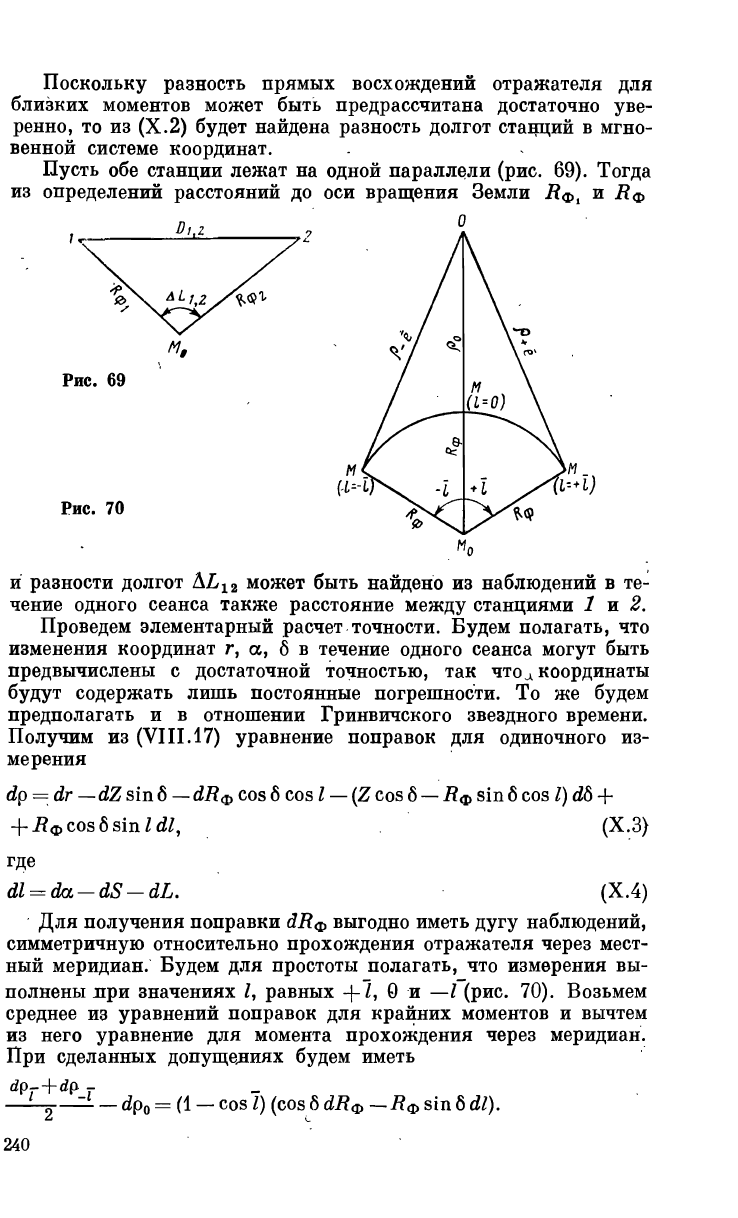

(рис. 69).

Тогда

из определений расстояний

до оси

вращения Земли

Л

ф1

и й

ф

и разности долгот

AL

12

может быть найдено

из

наблюдений

в те-

чение одного сеанса также расстояние между станциями

1 и 2.

Проведем элементарный расчет точности. Будем полагать,

что

изменения координат

г, а, б в

течение одного сеанса могут быть

предвычислены

с

достаточной точностью,

так

что

а

координаты

будут содержать лишь постоянные погрешности.

То же

будем

предполагать

и в

отношении Гринвичского звездного времени.

Получим

из

(VIII.

17) уравнение поправок

для

одиночного

из-

мерения

dp = dr

— dZ

sin

б — dR

0

cos

б

cos I — (Z cos

б

—

Д

ф

sin

б

cos I) d6 +

+

i?

0

cos6sinZd/, (X.3)

где

dl

=

doc-dS-dL.

(X.4)

Для получения поправки

<Ш

Ф

выгодно иметь дугу наблюдений,

симметричную относительно прохождения отражателя через мест-

ный меридиан. Будем

для

простоты полагать,

что

измерения

вы-

полнены

лри

значениях

/,

равных

+7, 0 и —/ (рис. 70).

Возьмем

среднее

из

уравнений поправок

для

крайних моментов

и

вычтем

из него уравнение

для

момента прохождения через меридиан.

При сделанных допущениях будем иметь

—Цг-—-

—

dp

0

=

(1 —

cos /) (cos б

dR<b

—

Л

ф

sin б

dl).

При малости б находим

Ф"

м

р

/1,5

1

— cos

I

(Х.5)

где т

р

— средняя квадратическая погрешность измерения.

Поправку dl можно найти из элементарных выводов, обра-

зовав разность уравнений (Х.З) для моментов, соответствующих

значениям / = _[_/ и / = —/,

2/?

ф

cos 6 sin I

(Х.6)

Пусть в течение того же сеанса проведены наблюдения отра-

жателя с другой станции. Полагая, что для обеих станций поправ-

ки dS и da одни и те же, из разности поправок dl вида (Х.6)

для этих станций найдем поправку в разность долгот. Если для

простоты рассуждений считать, что обе станции лежат на одной

параллели и что продолжительность наблюдений на них одна

и та же, получим

sin I

(Х.7)

где R

0

m (AL) — средняя квадратическая погрешность опреде-

ления разности положения станций в линейной мере по долготе.

Без вывода приведем формулу точности определения длины

хорды между этими станциями

m

2

D

— 2тЪ

ф

sin

2

+

R%rn\

L

cos

AL

(Х.8)

Пусть т

р

= ±0,1 м, AL = 60°. Тогда из наблюдений в те-

чение одного сеанса получим точности различных величин, кото-

рые сведены в табл. 19.

Таблица 19

Пр од олж ительность

сеанса 2 7 в

т

Нф

,

м

Яф

m

AL»

м

7П£),

М

градусах часах

т

Нф

,

м

Яф

m

AL»

м

7П£),

М

60

90

120

4

6

8

±0,91

0,42

0,24

±0,20

0,14

0,12

±0,67

0,32

0,20

Как видно, достигается высокая точность определения положе-

ния даже в пределах одного сеанса. Учитывая возможность осред-

нения многочисленных наблюдений, можно ожидать в несколько

раз большей точности, чем указана в табл. 19.

Менее уверенно из анализа месячного члена Z sin б будет

определяться координата Z. Итак, основным геодезическим

результатом светолокации Луны будут являться положения станций

локации в мгновенных геоцентрических системах координат.

Изменения положений во времени будут функцией полярного

движения и различных неполярных изменений координат станций.

Кроме того, могут быть определены вариации dS, а по ним ва-

риации вращения Земли. Могут быть найдены некоторые прилив-

ные параметры. Заметим, что наряду с другими лунными пара-

метрами могут быть получены дополнительные данные об изме-

нении универсальной гравитационной постоянной во времени.

Даже при наличии лишь одной станции можно с удовлетво-

рительной точностью изучать неравномерность вращения Земли.

Так, по измерениям на обсерватории Макдональд в США достиг-

нута точность определения скорости вращения Земли около

0,6-10"

8

при использовании лишь суточных сеансов наблюдений.

Для определения координат полюса надо располагать по крайней

мере двумя станциями с оптимальной разностью долгот около 90°,

так как каждая из станций дает составляющую полярного движе-

ния лишь в направлении по меридиану станции. Изучение движе-

ния плит и другие ^задачи требуют еще дополнительного числа

станций. В перспективе предполагается, что наиболее точные

стационарные установки для светолокации Луны позволят изу-

чать глобальные геодинамические явления различных периодов,

в то время как передвижные установки будут использоваться

в программах изучения движения блоков земной коры.

§ 65. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛИННОБАЗИСНОЙ

РАДИОИНТЕРФЕРОМЕТРИИ

Метод обычной короткобазисной радиоинтерферометрии полу-

чил большое распространение в наблюдениях траектории ИСЗ.

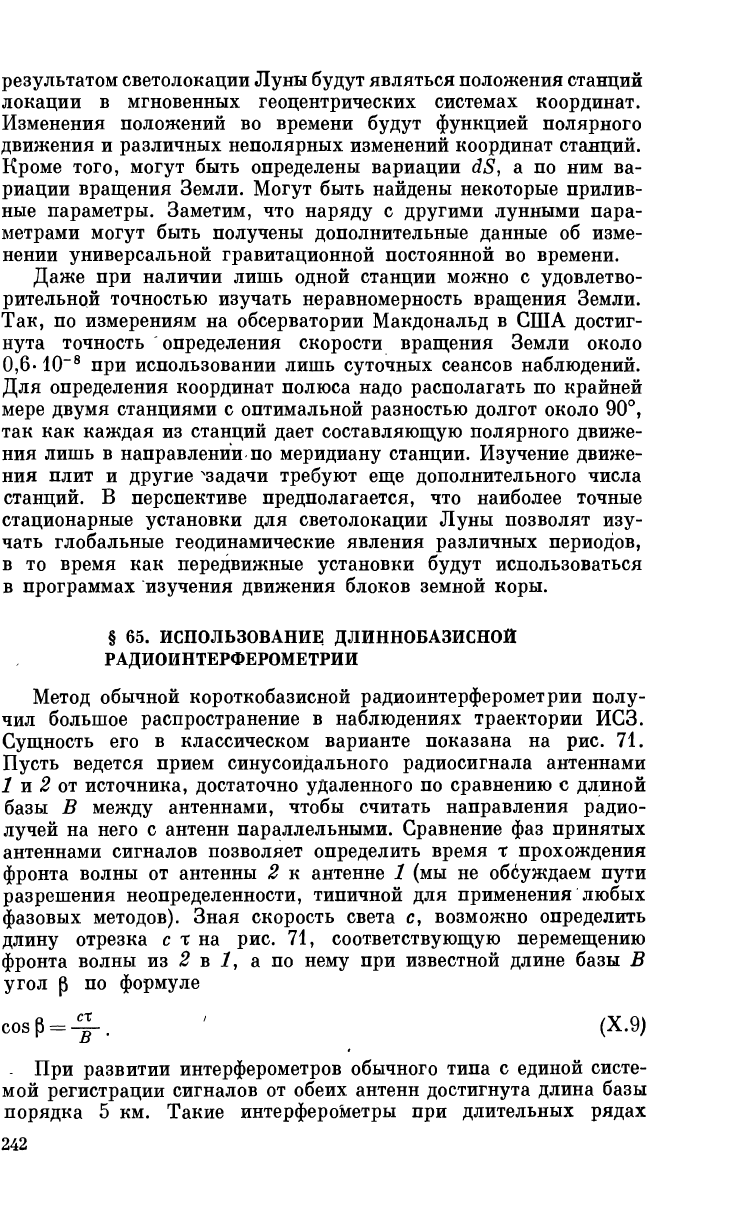

Сущность его в классическом варианте показана на рис. 71.

Пусть ведется прием синусоидального радиосигнала антеннами

1 и 2 от источника, достаточно удаленного по сравнению с длиной

базы В между антеннами, чтобы считать направления радио-

лучей на него с антенн параллельными. Сравнение фаз принятых

антеннами сигналов позволяет определить время т прохождения

фронта волны от антенны 2 к антенне 1 (мы не обсуждаем пути

разрешения неопределенности, типичной для применения любых

фазовых методов). Зная скорость света с, возможно определить

длину отрезка с т на рис. 71, соответствующую перемещению

фронта волны из 2 в 7, а по нему при известной длине базы В

угол р по формуле

cosP

= ^-. ' (Х.9)

При развитии интерферометров обычного типа с единой систе-

мой регистрации сигналов от обеих антенн достигнута длина базы

порядка 5 км. Такие интерферометры при длительных рядах

наблюдений позволяют добиваться точности определения направле-

ний выше 0,1" и уже используются с целью создания каталогов

естественных радиоисточников.

Однако наибольшие достижения в развитии метода радиоинтер-

ферометрии как средства высокоточных геодезических и астроно-

мических измерений достигнуты на пути

создания метода длиннобазисной интер-

ферометрии (или РСДБ, радиоинтерфе-

рометрии со сверхдлинной базой), осно-

ванного на сопоставлении магнитных

записей одновременных наблюдений одного

и того же радиоисточника двумя радио-

телескопами с независимыми стандартами

времени. Основные идеи этого метода были

; 1

предложены в 1965 г. советскими учеными

радиоастрономами Л. И. Матвеенко,

РиСв 71

Н. С. Кардашевым и Г. Б. Шоломницким

[56].

Работы по применению метода РСДБ для различных

целей ведутся в СССР, США и других странах.

Принципы длиннобазисной радиоинтерферометрии разъяснены

на рис. 72. Пусть радиотелескопы на станциях 1 неодновременно

регистрируют в достаточно широком диапазоне частот (или в не-

скольких более узких диапазонах) излучение весьма удаленного

естественного радиоисточника, который по своей природе является

шумовым. Чем шире используемые диапазоны или чем больше их

число, тем больше составляющих излучения разных частот отра-

жается на записи и тем более случайный нерегулярный характер

имеет запись напряженйости Z принятых сигналов. Однако

в любом случае записи сигналов на станциях 1 и 2 совершенно

идентичны и отличаются лишь по отметкам времени, относящихся

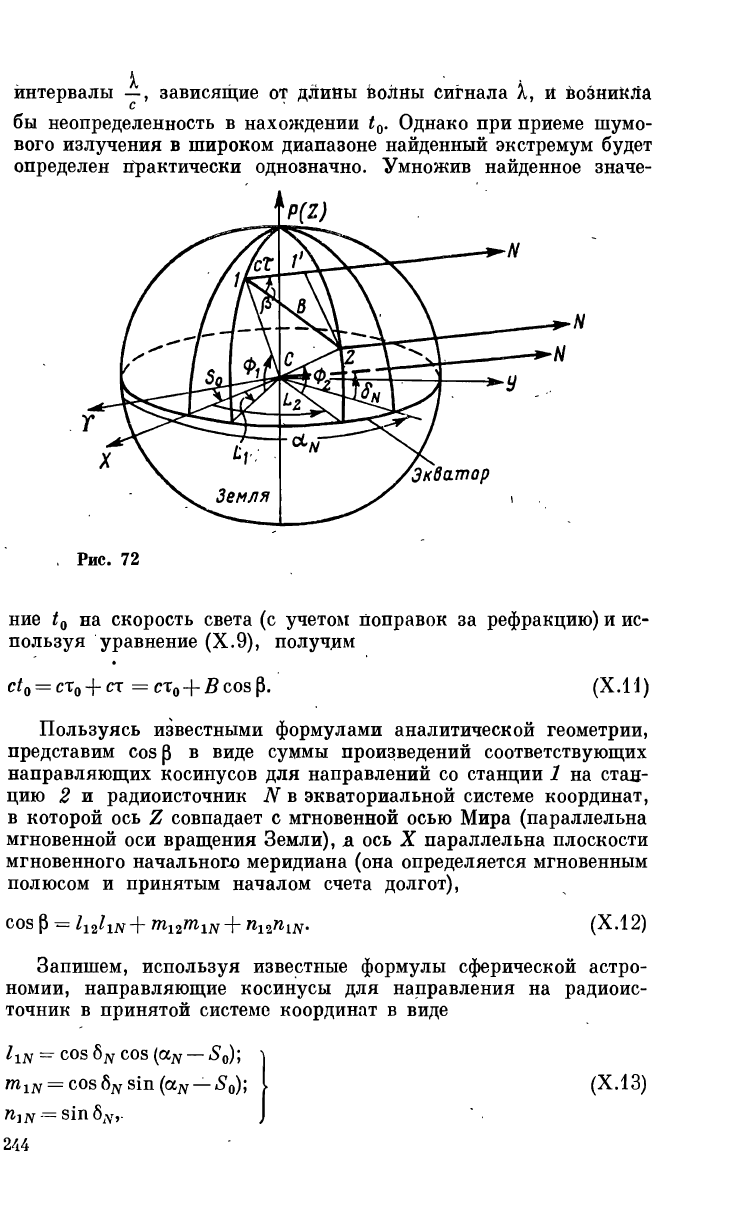

к одним и тем же особенностям принятого излучения (рис; 73).

Различие отметок времени t

0

будет складываться из реального

запаздывания т, соответствующего времени перемещения фронта

радиоволны от станции 2 к станции 2, и величины т

0

несогласия

шкал времени, в которых ведется регистрация сигналов на этих

станциях.

Сдвиг по времени t

0

может быть определен путем взаимного

корреляционного анализа записей сигналов на двух станциях,

а именно путем вычисления корреляционных моментов — сред-

них произведений

C(t)

=

Z(T)-Z(T

+ t), (Х.10)

где через Z (Т) и Z (Т + t) обозначены напряженности сигналов,

принятых соответственно на станциях 1 и 2 в моменты, отли-

чающиеся на заданный интервал времени t. Искомому значению

t

Q

будет соответствовать максимальное значение корреляцион-

ного момента С (t). Если бы сигнал напряженности имел строго

синусоидальный характер, то максимумы повторялись бы через

интервалы

—,

зависящие

от

длины волны сигнала

X, й

возникла

бы неопределенность

в

нахождении

t

0

.

Однако

при

приеме шумо-

вого излучения

в

широком диапазоне найденный экстремум будет

определен практически однозначно. Умножив найденное значе-

Рис.

72

ние

t

0

на

скорость света

(с

учетом поправок

за

рефракцию)

и ис-

пользуя уравнение (Х.9), получим

ct

0

= cx

0

+ cr = ct

0

+ 5cosp.

(X.ll)

Пользуясь известными формулами аналитической геометрии,

представим

cos|} в

виде суммы произведений соответствующих

направляющих косинусов

для

направлений

со

станции

1 на

стан-

цию

2 и

радиоисточник

N в

экваториальной системе координат,

в которой

ось Z

совпадает

с

мгновенной осью Мира (параллельна

мгновенной

оси

вращения Земли),

я ось X

параллельна плоскости

мгновенного начального меридиана

(она

определяется мгновенным

полюсом

и

принятым началом счета долгот),

cos р =

/i

2

^liV+

mi2

m

iN + n^niN-

(Х.12)

Запишем, используя известные формулы сферической астро-

номии, направляющие косинусы

для

направления

на

радиоис-

точник

в

принятой системе координат

в

виде

l

1N

=r cos б^ cos (a

N

— S

0

); \

m

1N

=

cos&

N

sm(a

N

—

S

Q

); 1

(Х.13)

7iuv--=sin8

lY

,.

J

где a

Ni

b

N

Соответстйенно склонение и прямое йосхождение

радиоисточника в

*

мгновенной звездной системе, S

0

— Грин-

вичское звездное время в системе UTO, т. е. не исправленное

за движение полюса.

Можем также записать

АХ

12

--•

В1\<>\

АУ

12

—

Bm\i\

AZ

12

—

Вп

12

,

(Х.14)

где в левой части стоят раз-

ности координат станций 2

и 1 в принятой экваториаль-

ной системе. ^Наконец, пред-

ставим

х

0

= а + Ь(Т-Т

0

), (Х.15>

где а — разность шкал времени на станциях 1 и 2 на некоторую

эпоху Т

0

, Ь — ход часов на станции 1 относительно станции 2.

Используя все полученные результаты, запишем теперь (Х.11)

как

ct

0

= ca + cb (Г —

Т

0

)+^АХ

12

cos 8

N

cos (a

N

—S

Q

) +

+

AF

12

cos 8

N

sin (a-v

—

S

0

) +

A

Z

12

sin 6^.

(x.i6)

Это и есть одно из основных уравнений метода длиннобазисной

радиоинтерферометрии.

Дополнительную информацию дает определение скорости из-

менения

d(ct

0

)/dT,

происходящего из-за вращения базы интер-

ферометра вместе с Землей относительно неподвижных радиоис-

точников. Практически для определения этой скорости выгодно

использовать наблюдения радиоисточников по возможности в уз-

ком диапазоне частот, так что принятый сигнал будет близок

по форме к синусоидальному. Как уже отмечалось выше, в этом

случае экстремумы корреляционной функции будут повторяться

X

через интервалы —.

В общем случае из-за вращения Земли каждому значению Т

будет соответствовать свое значение t

0

. При приеме синусоидаль-

ного сигнала всегда найдется такое значение Т, для которого

экстремум С (t) соответствует заданной величине t. Если теперь

постепенно- менять Т, то через интервалы AT, соответствующие

зависимости

с^АТ^К,

экстремум будет повторяться. Число повторений экстремумов

(или, как говорят, появлений полос интерференции) за единицу

времени будет равно

Именно эту величину определяют из анализа наблюдений

с помощью радиоинтерферометра. Дифференцируя уравнение

(Х.16) и учитывая, что dSJdt = со (угловая скорость вращения

Земли), находим второе основное уравнение метода длинноба-

зисной интерферометрии

hv

F

^ с =

сЪ

+

со

ДХ

12

cos 8

N

sin (a

N

— S

0

) —

—

со

AY

12

cos 8

N

cos (a

N

—S

0

). (X.18)

В полученные уравнения (Х.16) и (X.18) вошли три группы

параметров: 1) координаты радиоисточника a

N

, бд

т

, причем пря-

мое восхождение неотделимо от Гринвичского звездногб времени

S

0

; 2) приращения координат вдоль базы интерферометра АХ

12

,

AY

12

,

AZ

12

; 3) поправки шкал времени а, Ь.

Достаточно иметь наблюдения трех радиоисточников, чтобы из

уравнений вида (Х.17), которые обычно имеют большую точность,

чем ^Х.18), определить все параметры, хотя при этом не могут

быть получены абсолютные значения а. Некоторые из них в свою

очередь отражают влияние ряда геодинамических факторов,

которые либо могут быть также включены в решение, либо учтены

с использованием других имеющихся данных. Так, например, при-

ращения координат

AX

12l

AY

12

и AZ

12

должны быть переве-

дены путем учета поправок за полярное движение в общеземную

систему, после чего эти приращения могут быть использованы для

изучения различных неполярных изменений координат. i

После введения в S

0

поправок за полярное движение будут

получены вариации Гринвичского звездного времени в системе

(7Т1,

которые непосредственно используются для изучения не-

равномерности вращения Земли. Наконец, в координаты a

N

, 8.

N

должны быть введены поправки за прецессию и нутацию. Очень

уверенно даже при наличии одного радиоисточника определяются

поправки шкал часов, благодаря чему метод длиннобазисной

радиоинтерферометрии является одним из лучших методов сравне-

ния стандартов времени, а по периоду суточного члена, имеющего

фазу a

N

— S

0

, получают длину суток*.

Рассмотрим теперь некоторые практические аспекты органи-

зации работ по длиннобазисной интерферометрии и полученные

с его помощью результаты. Можно отметить следующие пять

факторов, которые сделали реальным применение этого метода,

как средства высокоточных измерений.

* Более подробно возможности метода длиннобазисной радиоинтер-

ферометрии рассмотрены в [38, 104].

1.

Наличие мощных полноповоротных

ан-

тенн

в

сантиметровом диапазоне.

Для

радио-

интерферометрических наблюдений отдаленных внегалактических

радиоисточников, которые можно считать практически точечными

и

не

имеющими собственных движений, необходимы пары антенн,

произведение диаметров которых составляет около

1000 м

2

.

Только

с

переходом

в

сантиметровый диапазон измерений удалось

успешно решить вопросы учета поправок

за

прохождение радио-

волн через атмосферу

и

обеспечить желаемую точность измерений.

Для этого антенны

с

необходимым диаметром около

30 м

должны

иметь поверхности, изготовленные

и

сохраняемые

с

точностью

около миллиметра. Таким требованиям удовлетворяют антенны,

предназначенные

для

слежения

за

далекими

КЛА, и

именно

они,

например,

в

основном использовались

в США при

работах

по

длиннобазисной интерферометрии.

2. Наличие точечных удаленных радио-

источников.

С

помощью сверхдлиннобазисных радиоин-

терферометров были открыты внегалактические радиоисточники

(квазйры)

с

угловым диаметром порядка

0,0001—0,001",

отве-

чающие самым высоким требованиям*

к

измерениям.

3.

Наличие высокостабильных генерато-

ров частоты. Даже

при

использовании мощных антенн

отношение полезного сигнала

и

шума очень неблагоприятно

и

сос-

тавляет величины порядка

1/100—1/1000.

Необходимо

при вы-

числении корреляционных моментов охватывать интервалы вре-

мени более

10 с.

Чтобы

при

этом

не

было «смаза интерференции»,

требуется стабильность генераторов частоты, дающих метки вре-

мени,

не

ниже

10"

12

.

Такая стабильность обеспечивается руби-

диевыми

и

другими атомными стандартами частоты.

Еще

более

высокую стабильность (порядка

10~

13

—10~

и

)

обеспечивают водо-

родные молекулярные генераторы.

4. Наличие мощных магнитофонов

для за-

писи информации.

Для

получения полезного сигнала

нужно записать огромный объем информации, достигающий

10

9

единиц.

5.

Наличие мощных

ЭВМ и

надлежащего

математического аппарата обработки

на-

блюдений.

При

отсутствии средств

и

методов обработки

огромного объема наблюдений

с

надлежащей скоростью обработка

одного сеанса наблюдений

в

несколько часов может растянуться

на многие месяцы.

Потенциальная точность, заложенная

в

методе длиннобазисной

радиоинтерферометрии, очень высока

и

составляет

в

угловой

мере

для

очень больших длин

баз

около

0,0001", а в

линейной

мере порядка сантиметра. Однако необходимость введения раз-

личных редукций

и

разделения многочисленных неизвестных

снижает

эту

точность. Большие затруднения связаны

с

учетом

поправок

за

прохождение радиоволн через тропосферу,

а

именно

за влажность.

Их

погрешности могут достигать

по

имеющимся

оценкам

15 см,

если

при

вычислениях использовать наземные

метеорологические данные. Если вести попеременные наблюдения

двух радиоисточников

и

образовать разности уравнений вида

(Х.17)

для

этих источников,

то

влияние метеофакторов уменьшится

до

5—6 см.

Предложены также методы учета метеорологических

поправок путем радиозондирования атмосферы.

В целом,

по

априорным расчетам предполагается возможным дос-

тигнуть точности определения координат полюса Порядка

10 см,

вариаций системы

UT1

порядка

0,15 мс за

сутки

(или в

относи-

тельной мере

0,2-10~

8

),

разностей координат концов базы

в об-

щеземной системе порядка

5—8 см. В

сочетании

с

большой антен-

ной диаметром порядка

60 м

можно использовать малые передвиж-

ные антенны диаметром около

10 м, что

позволит использовать

метод длиннобазисной интерферометрии

для

изучения. региональ-

ных горизонтальных движений земной коры

при

длинах базы

порядка яотен километров. Ожидаемая точность определения

приращений координат

по

такой базе, подтверждаемая экспери-

ментами

в США,

составляет около

5—10 см.

Система

из

трех интерферометров, установленных

на

западе

и востоке основной территории

США и в

Аляске,

с

длинами

баз

3900, 3800 и 3500 км

была использована

для

масштабирования

допплеровской спутниковой системы координат. После введения

масштабной поправки

в

допплеровские определения

с

использо-

ванием этих

и

некоторых других данных остаточные расхождения

длин

баз,

определенных двумя методами, лежали

в

пределах

метра,

чу о

подтверждает целесообразность использования метода

длиннобазисной радиоинтерферометрии

для

контроля

и

укрепле-

ния геодезических построений.

По сравнению

с

методами светолокации Луны метод длинно-

базисной радиоинтерферометрии

не

ставит каких-либо климати-

ческих требований

к

расположению антенн

(они

могут распола-

гаться даже

в

равнинных "районах посередине больших литосфер-

ных плит)

и

может быть использован

в

любое время

дня и при

любой

погоде. Однако

он не

дает возможности определить абсолютные

координаты

и

пока имеет меньшую точность. Представляется,

что

в будущем найдут применение

в

геодинамических исследованиях

оба указанных метода, хорошо контролирующих

и

дополняющих

ДРУГ

друга.

Система длиннобазисных радиоинтерферометров, охватыва-

ющая весь

мир, как

показал

И. Д.

Жонголович

[143, с. '293—

296], может оказаться наилучшим средством реализации

и

под-

держания системы координат

для

глобальных геодинамических

исследований. Наличие нескольких антенн

в

пределах отдельных

литосферных плит позволит изучить

их

вращение

и

внутренние

деформации,

а из

наблюдений

по

базам между антеннами, находя-

щимися

на

различных плитах, будет определено

их

взаимное

перемещение,

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.

Аким

Э. Л.)

Степанъянц

В.

А.,

Власова

3. П.

Уточнение масс Земли

и Луны

по

наблюдениям

за

движением автоматических межпланетных стан-

ций «Венера-4», «Венера-5», «Венера-6»

и

«Венера-7».

—

«Докл.

АН

СССР»,

т.

201, № 6, 1971, с. 1303-1306.

2.

Аксенов

Е. П.

Теория движения искусственных спутников Земли.

М., «Наука»,

1977. 360 с.

3.

Арнольд

К.

Методы спутниковой геодезии.

Пер. с

нем.

М.,

«Недра»,

1973.

222 с.

4.

Большаков

В. Д.,

Гайдаев

П. А.

Теория математической обработки

геодезических измерений.

Изд. 2-е, доп. М.,

«Недра»,

1977. 365 с.

5.

Вомфорд

Г.

Геодезия.

Пер. с

англ.

М.,

Изд-во геодез. лит.,-1958.

418 с.

6.

Борисов

Л. А. ОТ

чего ведется отсчет высот?

—

«Человек

и

стихия».

Л.,

Гидрометееиздат,

1975, с. 130—131.

7.

Бровар

В. В.,

Магницкий

В. А.,

Шимбирев

Б. П. Теория фигуры

Земли.

М.,

Геодезиздат,

1961. 256 с.

8.

Бузу к

В. В.,

Вовк

И. Г. Об

оценке точности определения коэффи-

циентов разложения аномалий силы тяжести

в ряд по

сферическим функ-

циям.

— Изв.

вузов. «Геодезия

и

аэрофотосъемка»,

1970, вып. 6,

с.

65-72. " -

9.

Буланже

Ю. Д.

Современные движения земной коры.

—

«Земля

и Вселенная»,

1976, № 2, с. 39—45.

10.

Буланже

Ю. Д.,

Лилиенберг

Д. А.

Итоги международного сотрудни-

чества стран Восточной Европы по, составлению сводной карты современных

движений земной коры.

— В кн.:

Современные движения земной коры.

М.,

1973, 5, с. 9-15.

11.

Буланже

Ю. Д.,

Магницкий

В. А.

Современные движения земной

коры, состояние проблемы.

— Изв. АН

СССР. -«Физика Земли»,

1974, № 1,

с.

19—24.

12.

Бурша

М.

Основы космической геодезии.

Пер. с

чеш.

I.

Геометриче-

ская космическая геодезия.

М.,

«Недра»,

1971. 129 с.

13.

Бурша

М.

Основы космической геодезии.

Пер. с чеш. П.

Динами-

ческая космическая геодезия.

М.,

«Недра»,

1975. 280 с.

14.

Гайдаев

П. А.

Математическая обработка геодезических сетей-

М., «Недра»,

1977. 288 с. -

15.

Грушинский

Н. П.

Теория фигуры -Земли.

М.,

Физматгиз,

1963.

446 с; изд. 2, 1976. 512 с. • .

16.

Движение

полюсов

и

неравномерность вращения Земли.

Под ред.

Е.

П.

Федорова.

—

«Итоги науки

и

техники»,

Сер.

«Астрономия»,

т. 12,

ч.

I, 103 с, ч. II, 119 с. М.,

ВИНИТИ

АН

СССР,

1976.,

17.

Движение

полюсов Земли

с 1890.0 по 1969.0.

Киев,'«Наукова думка»,

1972,

264 с. Авт.: Ё. П.

Федоров

и др.

18.

Джеффрис

Г.

Земля,

ее

происхождение, история

и

строение.

Пер.

с англ.

М.,

Изд-во иностр. лит-ры,

1960. 484 с.

19.

Еремеев

В. Ф.

Теория ортометрических, динамических

и

нормальных

высот.

—

Труды ЦНИИГАиК,

1951, вып. 86, с. 11—51.

20.

Еремеев

В. Ф.,

Звонов

В. И. О

системе высот нивелирной сети СССР.

—

Труды ЦНИИГАиК,

1953, вып. 96, с. 3—26.

21.

Еремеев

В. Ф.,

Юркина

М. И.

Определение фигуры

и

размеров

Земли

по

астрономо-геодезическим

и

гравиметрическим материалам.

—

Труды

ЦНИИГАиК,

вып. 103, 1954, с. 23-64.

22.

Еремеев

В. Ф.,

Юркина

М. И.

Некоторые вопросы обработки про-

странственных сетей.

—

Труды ЦНИИГАиК,

1966, вып. 171, с. 3—35.

23.

Еремеев

В. ф.,

Юркина

М. Ц. О

принципе совместного уравнивания