Пеллинен Л.П. Высшая геодезия (Теоретическая геодезия)

Подождите немного. Документ загружается.

буждения

и

поддержания которого

до сих пор

недостаточно ясен.

По данным наблюдений обнаружено вековое изменение координат

полюса

(см. рис. 48),

однако имеются сомнения,

что оно

действи-

тельно представляет собой движение полюса. Имеются некоторые

данные

о

нерегулярной составляющей, предсказаны,

но не

заре-

гистрированы составляющие

с

периодами

от

месяца

до

суток.

еравномерность вращения Земли. Воз-

можности изучения неравномерности вращения Земли астрономи-

ческими методами сильно расширились после появления сначала

атомных,

а

затем молекулярных стандартов частоты.

До

этого

некоторые суждения главным образом

о

вековых изменениях

могли быть получены лишь

из

анализа наблюденного движения

Луны

и

планет

с

привлечением

для

древних времен таких данных,

как сообщения

о

датах затмения Солнца. Хорошо определено

вековое замедление вращения Земли, равное

-

(-2,37 ± 0,55)

•

Ю-

8

в

столетие

и представляющее собой суммарный эффект торможения

в

основ-

ном

за

счет приливов

в

морях

и

океанах

(—3,72-10~

8

) и

векового

ускорения порядка

1-10"

8

,

механизм которого

еще не

установлен

(Парийский,

[148, с.

67—74]).

Исследованы вариации

с

перио-

дами

от

двух недель

до

года, которые вызваны либо сезонными

перемещениями масс, либо приливами,

и

имеют амплитуду Дсо/а>

до

0,6-10~

8

.

Также обнаружены значительные,

но

неясные

по

происхождению нерегулярные изменения вращения Земли

на

интервалах времени

от 2 до 18 лет,

достигающие величины

2-10"

8

.

Приливные изменения.

Как и

предыдущие явле-

ния,

они

достаточно хорошо изучены

в

глобальных масштабах.

Классическое средство

их

исследования

—

непрерывные стацио-

нарные измерения силы тяжести

с

помощью высокоточных грави-

метров

[109, § 28]. Их

относительное влияние

на

силу тяжести

достигает

3-10~

7

(нескольких десятых долей мгал)

и

определено

в основных составляющих

с

точностью порядка 0,1—1%. Прилив-

ные вариации наблюдаются

в

движении

ИСЗ,

причем

в

этом слу-

чае лучше,

чем по

наземным гравиметрическим измерениям, реги-

стрируется влияние приливного перемещения масс воды

в

океа-

нах,

что

позволяет раздельно определить составляющие приливов

в твердой оболочке Земли

и

океанических.

Релятивистские космогонические

эф-

фекты. Обнаруженное

из

длительных наблюдений Луны веко-

вое ускорение

ее

долготы, равное

—16" Г

2

, где Т

выражено

в

сто-

летиях, интерпретируется

как

результат векового уменьшения

универсальной гравитационной постоянной

/

-^-

=

(_0,9±0,3).10-

8

в

столетие,

что согласуется

с

современными гравитационными теориями

[136>

с.

223-234].

Изменение положения центра масс и

осей инерции Земли. Речь идет о перемещениях

центра масс Земли и осей инерции относительно ее физической

поверхности. До сих пор не получено оценок перемещений центра

масс по фактическим наблюдениям. Имеются лишь косвенные оценки

О

90

(80 270 360

годичных вариаций порядка нескольких миллиметров, связанных

с перемещением масс атмосферы. Существенны и хорошо регист-

рируются годичные перемещения полярной оси инерции Земли,

вызванные теми же причинами (§ 39).

Изменения уровня моря. Имеются оценки лишь

кратковременных приливных и других колебаний уровня моря

и систематических отличий поверхности морей и океанов от геоида

(§ 1). Последние лежат в пределах 1 м. Общее для всех морей и

океанов эвстатическое изменение уровня моря еще не стало

объектом точных измерений и по негеодезическим данным оцени-

вается величиной порядка одного дециметра в столетие. Такая

величина уже может вызывать затруднения в строгом определе-

нии понятия геоида. В перспективе кроме точного нивелирования,

уровнемерных 'и других океанографических измерений важней-

шим средством изучения вариаций уровня моря будут спутнико-

вые радиовысотомерные измерения.

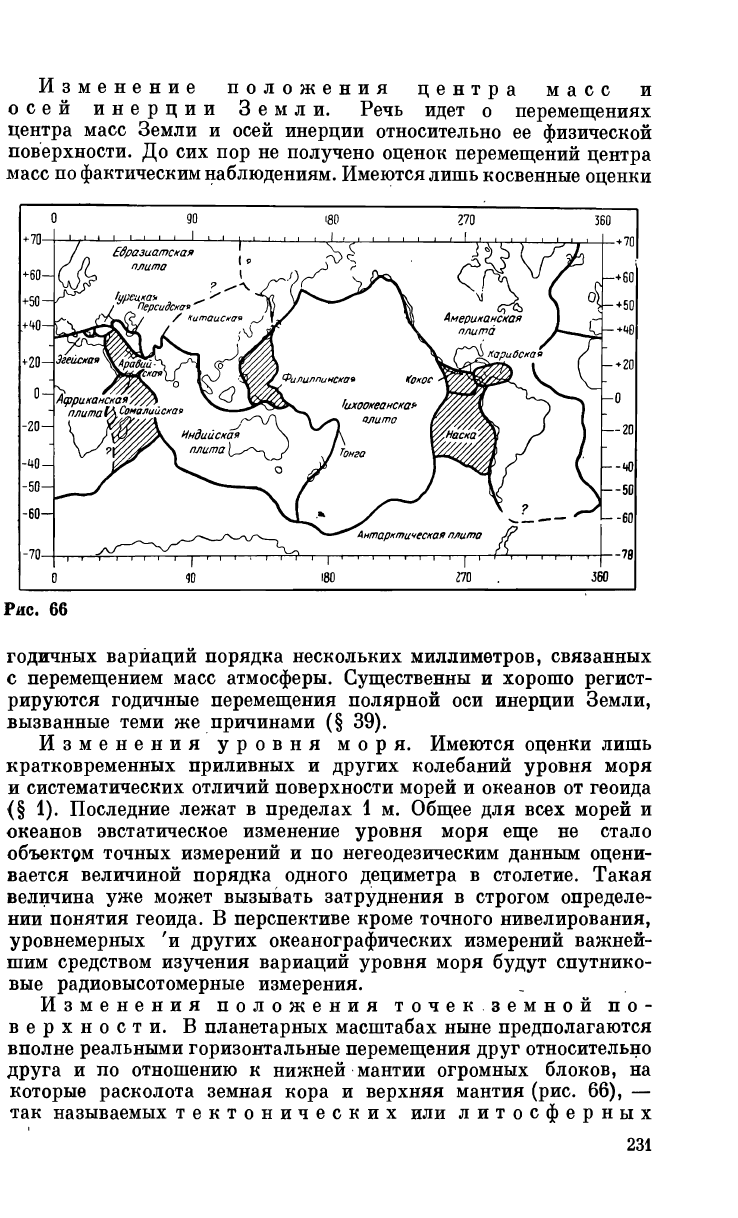

Изменения положения точек.земной по-

верхности. В планетарных масштабах ныне предполагаются

вполне реальными горизонтальные перемещения друг относительно

друга и по отношению к нижней мантии огромных блоков, на

которые расколота земная кора и верхняя мантия (рис. 66), —

так называемых тектонических или литосферных

Рис.

66

плит. Хотя мобилистская гипотеза о горизонтальных

перемещениях материков была предложена еще в начале XX века

немецким геофизиком А. Вегенером, на новой качественной ос-

нове она возродилась в конце шестидесятых годов как обобщение

многих фактических данных, прежде всего связанных с изучением

строения дна океанов [52].

Некоторые из этих фактов были использованы для количе-

ственной оценки вековой составляющей в движении плит. Согласно

предложенной гипотезе в рифтовых зонах, совпадающих в основ-

ном с гигантскими по протяженности хребтами, которые прости-

раются через все океаны и являются границами плит, происходит

непрерывное расширение дна океанов за счет вещества, посту-

пающего из мантии Земли. Наоборот, в зонах разлома коры,

приуроченных к областям наибольшей современной сейсмической

и тектонической активности, происходит столкновение различных

плит и иногда надвиг одних плит на другие (именно эти зоны

характеризуются положительными высотами геоида на рис. 64).

Параллельно срединным океаническим ^хребтам зарегистриро-

ваны полосы магнитных аномалий, повторяющиеся по обе стороны

хребтов и трактуемые как проявление остаточной намагничен-

ности, сформировавшейся в момент остывания выходящих из

глубин Земли пород. По этим своеобразным меткам, которые по

различным данным могут быть привязаны к абсолютной шкале,

времени, уверенно определяют скорости взаимного движения плит,

примыкающих к срединному хребту. С другой стороны, на земной

коре имеются метки в виде вулканических островных дуг типа

Гавайской или подводных хребтов, которые, полагают, образо-

вались при перемещении плит над относительно разогретыми

участками под этими плитами («горячими точками»). Имея сведения

о возрасте обнаруженных вулканических пород, определяют

абсолютные скорости движения плит относительно нижней ман-

тии.

Из совместного уравнивания полученных результатов были

определены векторы горизонтальных скоростей движения плит

со средними квадратическими погрешностями по внутренней

сходимости, меньшими 1 см/год*. Из больших плит наибольшую

скорость (около 5 см/год) имеет Тихоокеанская, а наименьшую

(менее 2 см/год) — Евразийская., Со скоростью порядка нескцль-

ких сантиметров в год отодвигается от этой плиты Северная Аме-

рика. Астрономические данные дали величину этого сдвига по-

рядка 15 ± 6 см, что представляется недостаточно реальным.

В принципе о взаимном движении плит могут быть получены

выводы из локальных геодезических измерений в зонах разломов

на границах плит. Так, например, работы Института физики

* Поскольку поверхность Земли сферическая, движение литосферных

плит более строго интерпретируют вращением относительно точек, лежащих

вне этих плит.

Земли АН СССР на Гармском полигоне в Таджикистане выявили

надвиг Памира на Тянь-Шань со средней скоростью порядка

1,5—1,7

см/год, что согласуется с ожидаемым надвигом Индий-

ской платформы на Евразийскую [9]. В зоне разлома Сан-Андреас

в Калифорнии в США на границе Тихоокеанской и Американской

плит выявлено их взаимное боковое скольжение со скоростью

около 3 см/год в среднем за

1907—1971

гг. Однако такие резуль-

таты могут быть искажёны сложным характером перемещений

в подобных активных зонах — наложением значительных локаль-

ных составляющих, неравномерных во времени и в пространстве.

Ожидается, что новейшие космические методы смогут да*ъ более

уверенные определения современных движений литосферных плит.

Наиболее хорошо изучены классическими геодезическими ме-

тодами локальные, и прежде всего вертикальные движения земной

коры [11]. Соответствующие исследования ведутся в тектони-

чески активных районах, где они связаны главным образом с про-

блемой прогноза сейсмической опасности, а также в районах

заметных техногенных движений. Все чаще для указанных целей

создают геодинамические полигоны, на которых

с необходимой частотой новторяют комплекс геодезических и гео-

физических работ, позволяющих получить изменения положений

по всем трем координатам и исследовать возникающие в земной

коре напряжения. Наибольшее количество геодинамических поли-

гонов создано в СССР. Эти работы уже получили развитие в обще-

государственных масштабах в системе Главного управления

геодезии и картографии при Совете Министров СССР (см. Л. А. Ка-

шин [41]) и, в частности, вблизи крупных городов (Алма-Ата,

Ашхабад, Душанбе, Ташкент и Фрунзе) в сейсмоактивной зоне

в Средней Азии. На более значительных территориях, в том числе

в спокойных платформенных районах, ведутся исследования

вертикальных движений земной коры путем сочетания данных

повторного высокоточного нивелирования, уровнемерных изме-

рений и геоморфологического анализа. Составляются карты этих

движений, из которых самой значительной по объему и содержанию

явилась карта масштаба 1 : 2 500 ООО на территорию Восточной

Европы, созданная в результате сотрудничества социалистиче-

ских стран [10].

Наблюдаемые скорости вертикальных движений земной коры

обычно имеют примерно один порядок в платформенных и горных

районах до 1 см/год, однако в горах Ьни более контрастны как

в пространстве, так и во времени. Очень уверенно определяются

в ряде областей Земли послеледниковые поднятия (например

в Фенноскандии). Можно ожидать, что космические методы

в перспективе позволят с достаточной точностью изучить в обшир-

ных областях и вертикальные движения земной коры.

Изменения элементов гравитацирнного

поля Земли. Из повторных измерений силы тяжести на

пунктах опорных гравиметрических сетей, в том числе выполненных

8 Заказ 830

233

методом абсолю тных определений, обнаружены вариации,

обычно составляющие

0,01—0,02

мгал в год, но в некоторых слу-

чаях (Япония, Большой Кавказ, Калифорния) доходящие до

0,06 мгал в год. Однако указанные факты не получили убедитель-

ной физической интерпретации. Соответствующие указанным

оценкам изменения направления отвеса по подсчетам в [106]

могут доходить до

0,001"

в год, что трудно обнаружить при совре-

менной точности астрономических измерений.

Имеются лишь ориентировочные априорные оценки глобальных

вариаций силы тяжести. Наиболее убедительная из них дана

в [72], где показано, что наблюдаемым относительным вариациям

скорости вращения Земли порядка 10"

8

может сопутствовать при

некоторых предположениях о внутреннем строении Земли изме-

нение силы тяжести порядка 0,03 мгал, что уже можно обнаружить

при современной точности измерений.

§ 63. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ

ЯВЛЕНИЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

Можно сформулировать следующие четыре группы проблем,

возникающих при изучении геодинамических явлений геодези-

ческими методами:

1) развитие средств для измерений очень высокой точности;

2) изучение зависимостей наблюдаемых вариаций координат

и элементов гравитационного поля Земли от различных геоди-

намических явлений;

3) разработка требований к частоте и продолжительности

наблюдений и к размещению точек наблюдения для определения

полного пространственно-временного спектра геодинамических

явлений;

4) создание математического аппарата геодинамических иссле-

дований, включая выбор систем отсчета для их определения.

Кратко рассмотрим эти проблемы.

1.

Трудности первой из них достаточно ясны из оценок, при-

веденных в § 1 и 62. Для уверенного определения линейных

сдвигов за несколько лет необходима точность порядка нескольких

сантиметров, что при расстояниях в несколько сот километров

обеспечивает ныне лишь метод геометрического нивелирования.

Измерения силы тяжести дают пока удовлетворительную точность

лишь при определении приливных вариаций сравнительно корот-

кого периода. При изучении неравномерности вращения Земли,

наоборот, удается удовлетворительно получать вековые и долго-

периодические вариации вращения, но неуверенно получаются

возмущения короткого периода. То же в известной мере относится

и к изучению движения полюса, но в этом случае плохо опреде-

ляется и вековая часть.

Можно ожидать, что в будущем усовершенствованные наземные

геодезические методы обеспечат требуемую точность при локаль-

ных и в некоторой степени при региональных исследованиях.

Однако в исследованиях планетарного масштаба существенный

эффект будет достигнут лишь с привлечением новых видов изме-

рений — усовершенствованных абсолютных измерений силы тя-

жести, высокоточных наблюдений специализированных спутников

или измерений с этих спутников, а также светолокации Луны

и длиннобазисной радиоинтерферометрии, о которых будет ска-

зано в двух последних параграфах.

Весьма выгодны для геодинамических исследований следу-

ющие пути использования ИСЗ:

— Запуск цельнометаллических спутников правильной формы,

облицованных уголковыми отражателями для лазерных наблюде-

ний, с помощью которых возможно определять расстояния до

центра ИСЗ с точностью порядка сантиметра. На орбиты таких

ИСЗ мало влияют трудноучитываемые негравитационные силы

(сопротивление атмосферы, световое давление), так что они хороши

для определения гравитационного поля и его изменений, прежде

всего приливных. В перспективе с уточнением теории движения

такие ИСЗ окажутся подвижными геодезическими пунктами,

точность положения которых на каждый момент времени при

оптимальном выборе орбиты будет составлять несколько санти-

метров. Наблюдения таких спутников окажутся в этом случае

средством решения геодинамических задач геометрического ха-

рактера. Первый спутник такого рода «Старлетт» запущен во

Франции в 1975 г. Подобный спутник «Лагеос» запущен в США

на высоту около

5000

км в 1976 г.

— Применение спутникового радиовысотомера.

— Создание специализированных ИСЗ с аппаратурой для

лазерного или радиотехнического сканирования уголковых отра-

жателей или других приемников, размещенных в требуемых

точках земной поверхности.

2. Необходимость применения новых видов измерений при гео-

динамических исследованиях связана не только с повышенными

требованиями к точности, но и с тем, что результаты измерений

искажаются сложной совокупностью различных геодинамических

факторов, влияние которых иногда вообще невозможно разделить,

имея измерения лишь одного вида. Приведем несколько примеров,

относящихся к классическим наземным методам:

— изменения приращений высот, полученные из повторного

геометрического нивелирования, являются результатом не только

радиальных сдвигов точек земной поверхности, но и изменений

наклонов уровенных поверхностей;

— вариации астрономических координат отражают не только

горизонтальные геометрические сдвиги, но и изменения направле-

ний отвесных линий, т. е. изменения наклонов уровенных по-

верхностей;

— вариации силы тяжести отражают не только изменения гра-

витационного поля, но и перемещения станции измерения по

8*

235

вертикали, а также полярное движение, через вариации цен-

тробежной силы.

Использование спутниковых и других космических данных

исключает влияние местных колебаний положения отвесных

линий (это же может быть сделано путем вычисления вариаций

уклонений отвеса по измеренным вариациям силы тяжести).

В некоторых случаях космические данные позволяют избавиться

также от влияния изменений положения станции наблю-

дения.

Из сказанного следует, что необходимо не только использовать

новые средства наблюдений, но и сохранить классические методы,

поскольку некоторые геодинамизеские явления, например изме-

нение положения отвесной линии, могут быть определены только

с помощью наземных методов.

3. Пространственно-временной спектр большинства геодина-

мических явлений весьма широк. Для уверенного их исследования

необходима достаточно обширная сеть станций, охватывающая

весь земной шар. С другой стороны, требуются длительные одно-

родные ряды измерений, чтобы хорошо изучить вековую и долго-

периодическую части геодинамических явлений, и в то же время

достаточно плотные, чтобы изучить такие явления, как недельные

или суточные вариации. Идеальным решением задачи является

создание постоянно действующих геодинамических обсерваторий

и служб, подобно действующим сейчас службам изучения изме-

нений широты, неравномерности вращения Земли и приливных

вариаций. С точки зрения разделения влияния различных геоди-

намических факторов желательно, чтобы на геодинамических

обсерваториях имелся обширный комплекс различных средств

наблюдения как классических, так и новейших космических.

4. Обработка геодинамических исследований является слож-

ной задачей, однако при надлежащем решении других возника-

ющих проблем всегда может быть решена. Обратим внимание на

выбор систем отсчета при геодинамических исследованиях.

Этот сложный вопросм)бсуждается специалистами различных

отраслей знания [143]. Признано, что для геодинамических иссле-

дований необходимы две системы координат:

— инерциальная, реализуемая с точностью в радианной мере

порядка 10"

9

путем определения направлений на весьма удален-

ные внегалактические источники излучения;

L %

— земная, определяемая с точностью порядка сантиметра

и связанная с некоторой идеальной Нормальной Землей.

Первая из систем в перспективе наилучшим образом будет

реализована методом длиннобазисной радиоинтерферометрии (см.

§ 65). В указанной системе будет определено движение Земли

в космическом пространстве, в том числе и ее вращение вокруг

своей оси. Такая система необходима для геодезического и гео-

динамического использования наблюдений естественных и искус-

ственных небесных тел.

Более дискуссионной оказалась проблема выбора земной

системы. Казалось бы, кардинальным решением является выбор

системы, неподвижной относительно нижней мантии (этого можно

достигнуть путем отождествления положения проекций «горячих

точек» в мантии на земную кору, см. § 62) и даже относительно

границы ядра и мантии. Однако такие решения не свободны от

гипотез о строении и развитии Земли, чего желательно избежать.

Можно при изучении геодинамических процессов после учета

влияния короткопериодических процессов условно принять неиз-

менным положение системы точек на одной из литосферных плит.

Однако большинство исследователей отдают предпочтение гео-

центрической системе, реализованной по большому числу точек

на различных плитах. Эта система более устойчива к изменениям

в числе и распределении наблюдательных станций, объему и точ-

ности наблюдений на них и к «собственным» их движениям (при-

мерно так реализуется в настоящее время начало счета долгот,

§ 40).

§ 64. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕТОЛОКАЦИИ ЛУНЫ

Надежды на успешное решение планетарных геодинамических

задач в значительной мере связаны с применением метода с в е -

толокации или лазерной локации Луны — измерения рас-

стояний импульсными лазерными дальномерами до уголковых

отражателей, доставленных на поверхность Луны американскими

и советскими космическими летательными аппаратами. В этом

отношении Луна оказалась уникальным объектом для наблюде-

ний — она всегда обращена одной и той же стороной к Земле,

из-за чего координаты а, б точек на поверхности Луны меняются

довольно медленно, и с помощью астрономических телескопов

нетрудно непрерывно отслеживать объекты на Луне. Даже при

слабом ответном эхо возможно накапливать сигналы от серии

импульсов, с достаточной точностью учитывая изменения рас-

стояния до отражателя в пределах короткой серии.

Развитие метода светолокации Луны связано с открытием

оптических квантовых генераторов. Всемирно признанные работы

в этом направлении были начаты и ведутся в Физическом инсти-

туте АН СССР им. П. Н. Лебедева под руководством лауреатов

Ленинской и Нобелевской премий академиков Н. Г. Басова

и А. М. Прохорова. В том же институте под руководством

Ю.

Л. Кокурина получили развитие работы по лазерной локации

Луны. В 1965, г. с использованием 2,8-метрового телескопа Крым-

ской Астрофизической обсерватории^было^впервые получено

отражение лазерного импульса от поверхности Луны и измерено

расстояние до нее с точностью около 100 м. Дальнейшее развитие

работы по светолокации Луны в СССР, США и других странах

получили после доставки на поверхность Луны пяти комплектов

уголковых отражателей, которые сравнительно равномерно

Рис.

67

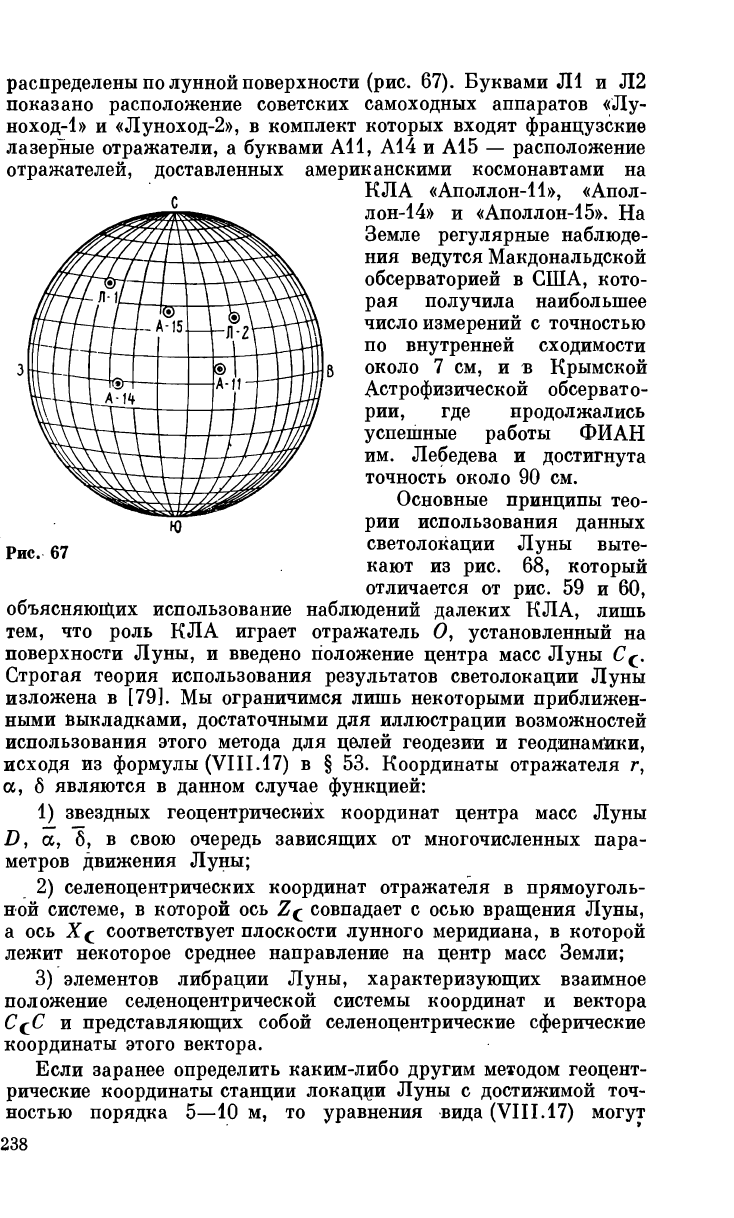

распределены по лунной поверхности (рис. 67). Буквами Л1 и Л2

показано расположение советских самоходных аппаратов «Лу-

ноход-!» и «Луноход-2», в комплект которых входят французские

лазерные отражатели, а буквами All, А14 и А15 — расположение

отражателей, доставленных американскими космонавтами на

КЛА «Аполлон-11», «Апол-

лон-14» и «Аполлон-15». На

Земле регулярные наблюде-

ния ведутся Макдональдской

обсерваторией в США, кото-

рая получила наибольшее

число измерений с точностью

по внутренней сходимости

около 7 см, и в Крымской

Астрофизической обсервато-

рии, где продолжались

успешные работы ФИАН

им.

Лебедева и достигнута

точность около 90 см.

Основные принципы тео-

рии использования данных

светолокации Луны выте-

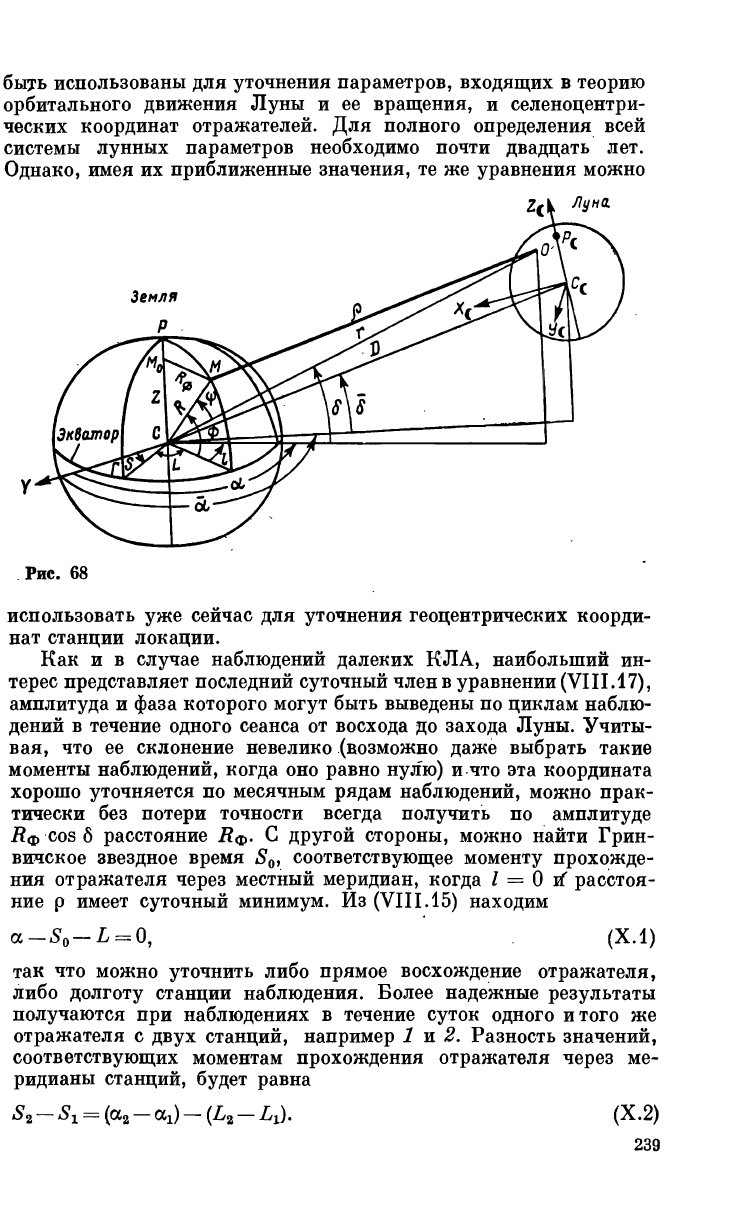

кают из рис. 68, который

отличается от рис. 59 и 60,

объясняющих использование наблюдений далеких КЛА, лишь

тем, что роль КЛА играет отражатель О, установленный на

поверхности Луны, и введено положение центра масс Луны С

(

.

Строгая теория использования результатов светолокации Луны

изложена в [79]. Мы ограничимся лишь некоторыми приближен-

ными выкладками, достаточными для иллюстрации возможностей

использования этого метода для целей геодезии и геодинамики,

исходя из формулы

(VIII.

17) в § 53. Координаты отражателя г,

а, б являются в данном случае функцией:

1) звездных геоцентрических координат центра масс Луны

D,

а, б, в свою очередь зависящих от многочисленных пара-

метров движения Луны;

2) селеноцентрических координат отражателя в прямоуголь-

ной системе, в которой ось Z( совпадает с осью вращения Луны,

а ось Х( соответствует плоскости лунного меридиана, в которой

лежит некоторое среднее направление на центр масс Земли;

3) элементов либрации Луны, характеризующих взаимное

положение селеноцентрической системы координат и вектора

С^С И представляющих собой селеноцентрические сферические

координаты этого вектора.

Если заранее определить каким-либо другим методом геоцент-

рические координаты станции локацци Луны с достижимой точ-

ностью порядка 5—10 м, то уравнения вида (VIП. 17) могут

быть использованы для уточнения параметров, входящих в теорию

орбитального движения Луны и ее вращения, и селеноцентри-

ческих координат отражателей. Для полного определения всей

системы лунных параметров необходимо почти двадцать лет.

Однако, имея их приближенные значения, те же уравнения можно

Рис.

68

использовать уже сейчас для уточнения геоцентрических коорди-

нат станции локации.

Как и в случае наблюдений далеких КЛА, наибольший ин-

терес представляет последний суточный член в уравнении (VIП. 17),

амплитуда и фаза которого могут быть выведены по циклам наблю-

дений в течение одного сеанса от восхода до захода Луны. Учиты-

вая,

что ее склонение невелико (возможно даже выбрать такие

моменты наблюдений, когда оно равно нулю) и что эта координата

хорошо уточняется по месячным рядам наблюдений, можно прак-

тически без потери точности всегда получить по амплитуде

#

ф

cos б расстояние Л

ф

. С другой стороны, можно найти Грин-

вичское звездное время £

0

, соответствующее моменту прохожде-

ния отражателя через местный меридиан, когда I = О if расстоя-

ние р имеет суточный минимум. Из

(VIII.15)

находим

a

_S

0

-L

= 0, (Х.1)

так что можно уточнить либо прямое восхождение отражателя,

либо долготу станции наблюдения. Более надежные результаты

получаются при наблюдениях в течение суток одного итого же

отражателя с двух станций, например 1 и 2. Разность значений,

соответствующих моментам прохождения отражателя через ме-

ридианы станций, будет равна

5

2

- S

X

=

(a

2

- a

x

) -

(L

%

-

LJ.

(X.2)