Панцырев Ю.М.(ред.) Клиническая хирургия: справочное руководство

Подождите немного. Документ загружается.

ка н ограниченных учасгках головного мозга

применяю г и о л я р о г р а ф и ч е с к и й или

термоэлектрический методы, при ко-

торых в мозговое вещество вводят платино-

вые электроды или миниатюрные термонары.

Для клинических целей хорошо зарекомен-

довал себя качественный метод реоэнце фа-

лог рафии, основанный на регистрации из-

менений электрического сопротивления мозго-

вой ткани высокочастотному току и позволя-

ющий бескровным путем оценивать тонус и

пульсовое кровенаполнение мозговых сосудов.

Диагностическую пункцию головного мозга

проводят для диагностики и уточнения лока-

лизации внутричерепных гематом, абсцессов,

кист и внутримозговых опухолей. После на-

ложения фрезевого отверстия в месте предпо-

лагаемой локализации патологического про-

цесса вскрывают твердую мозговую оболочку

и производят пункцию градуированной каню-

лей. Одновременно может быть произведено

контрастирование полости кисты или абсцесса

(кисто- или абсцессография), для чего после

извлечения нескольких кубиков содержимого

в полость вводят контраст. При попадании

в опухоль может быть осуществлена ее биоп-

сия.

Для облегчения поиска внутримозговых

опухолей во время нейрохирургических опера-

ций применяют реометрию (исследование

электрического импеданса мозговой ткани) и

бета-радиометрию (радиологический

метод, основанный на избирательной способ-

ности внутримозговых опухолей накапливать

радиоактивный фосфор). Пункция мозга спе-

циальными игольчатыми зондами позволяет

обнаруживать внутримозговые опухоли по

снижению электрического импеданса или по-

вышению радиоактивности.

Эхоэнцефалография — современный

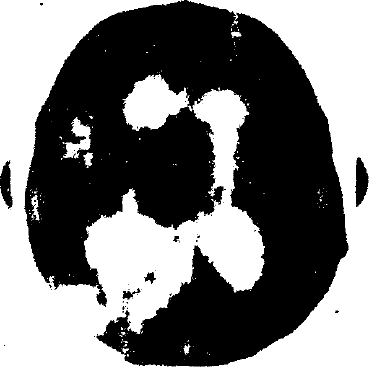

Рис. 149. Компьютерная томография. На фоне

расширенных боковых желудочков контури-

руется крупная опухоль 111 желудочка.

метод ультразвуковой диагностики объемных

внуфичерепных процессов — даст возмож-

ность судить о степени смещения срединно

расположенных структур головного моз! а,

выраженности гидроцефалии и внутричереп-

ной гипертензии, способст в-уст уточнению лока-

лизации патолог ического процесса непосред-

ственно во время операций.

Электроэнцефалография (ЭЭГ) —

метод регистрации суммарной электрической

активности головного мозга через покровы

черепа — дает возможность оценивать функци-

ональное состояние головного мозга и уточ-

нять локализацию патологического очага. При

опухолях полушарий большого мозга на ЭЭГ

выявляется очаг патологической электрической

активности, в зоне которого отсутствует альфа-

ритм и наблюдаются устойчивые дельта-вол-

ны. При эпилепсии выявляются характерные

острые импульсы высокой амплитуды, наи-

более устойчивые над эпилептогенным очагом.

Компьютерная томография — но-

вый усовершенствованный метод рентгеноло-

гического исследования головного мозга, при

котором с помощью аналого-цифрового пре-

образователя и компьютера воспроизводится

послойное изображение мозговых структур

(рис. 149). ЯМР-томография с помощью ком-

пьютера регистрирует радиоизлучение атомных

ядер в магнитном поле, позволяя получать

высококачественные контрастные изображе-

ния, особенно ценные при диагностике процес-

сов, расположенных по средней линии мозга.

Методы

оперативных вмешательств

Показания к нейрохирургическим операци-

ям делятся на абсолютные и относительные*

Абсолютно показанными экстренными опера-

циями являются те, которые направлены на

спасение жизни больного (опухоль, гематома,

абсцесс в полости черепа с декомпенсиро-

ванным повышением внутричерепного давле-

ния и угрожающей или уже развившейся

дислокацией мозга).

При заболеваниях нервной системы, ко-

торые не представляют непосредственной

опасности для жизни больного, но могут

привести к ней через неопределенный срок

можно говорить о показаниях к отсроченной

операции. Об относительных показаниях к ней-

рохирургической операции говорят в случаях,

когда заболевание не представляет непосред-

ственной опасности для жизни больного или не

угрожает развитием серьезных функциональ-

ных поражений (например, опухоли гипофиза

без зрительных нарушений, эпилепсия, пост-

травматические дефекты черепа и т. п.).

Противопоказания к нейрохирургическим

операциям в общепринятом смысле этого слова

определяются редко; чаще решается вопрос

о противопоказаниях к радикальной опера-

ции.

Абсолютно противопоказаны операции при

некоторых вариантах множественных пораже-

471

нин головного it спинного мозга (метастазы

рака, диссеминированные паразитарные про-

цессы); при распространенных опухолях, раз-

рушающих кости основания нерепа, а также

при сопутствующих соматических заболева-

ниях в стадии декомпенсации.

Относительные противопоказания к нейро-

хирургической операции могут определяться

при распространенных злокачественных опу-

холях и обширных артериовенозных аневриз-

мах головного мозга, в преклонном возрасте

больного и т. д.

При определении относительных показаний

или противопоказаний к операции следует

исходить из того, чтобы риск операции не пре-

вышал опасности тех осложнений, которые

могут появиться в процессе развития самого

заболевания.

Виды нейрохирургических операций на го-

ловном мозге. Радикальные операции

направлены по возможности на полное излече-

ние больного. Это реально при доброкачествен-

ных внемозговых опухолях, артериальных

аневризмах, гематомах и ряде других пораже-

ний головного мозга. Вопрос о радикаль-

ности предстоящей операции не всегда удается

решить в процессе обследования больного.

Иногда лишь в ходе операции становится

ясно, что радикальное удаление доброкачест-

венной опухоли не представляется возможным

из-за ее тесного отношения к жизненно важ-

ным образованиям в полости черепа.

Для обозначения степени радикальности

операции в нейроонкологии используются

следующие понятия: а) частичное (парциаль-

ное) удаление опухоли, когда оставшаяся

часть опухоли достаточно велика; б) субто-

тальное удаление опухоли, когда остается лишь

небольшой участок опухоли либо в месте ее

исходного роста, либо в месте ее сращения

с жизненно важными образованиями мозга;

в) тотальное удаление опухоли.

Вопрос о возможности тотального удаления

внутримозговых опухолей спорен: нередко

имеют место случаи рецидивов доброкачест-

венных глиом после тотального их удаления.

В настоящее время при операциях по поводу

внутримозговых опухолей используются спе-

циальные методы для уточнения локализации

и контроля радикальности удаления опухоли:

радиометрия, импедансометрия, ультразвуко-

вая техника, исследования теплопроводности

мозга и т. д.

Паллиативные операции предприни-

маются дтя уменьшения выраженности имею-

щихся симптомов и, по возможности, замедле-

ния дальнейшего развития заболевания. Ино-

гда их производят для того, чтобы вывести

больного из декомпенсированного состояния

и подготовить к последующей радикальной

операции. К паллиативным операциям отно-

сятся: декомпрессивная трепанация, частичное

удаление опухоли для уменьшения степени

внутричерепной гипертензии (внутренняя де-

компрессия), окклюзия приводящих сосудов

обширных артериовенозных аневризм и разгру-

зочные операции, направленные на создание

новых путей оттока ликвора при окклюзи-

онной гидроцефалии (установка наружного

вентрикулярного дренажа); вентрикулоцис-

терностомия по Торки льдсену; перфорация

передней стенки III желудочка, порэнцефалия,

установка дренажей, отводящих ликвор в мо-

четочник, брюшную полость или правое пред-

сердие, — вентрикулоаурикулостомия и ряд

других операций.

Особый вид вмешательств, выполняемых

нейрохирургами, представляют собой рекой-

ст руктивные операции. В зту группу

условно объединяются самые различные опе-

рации, направленные на воссоздание анатомо-

функциональной целостности нервной системы.

К ним относятся следующие основные опе-

рации :

— краниопластика, т. е. закрытие дефектов

костей черепа с использованием либо быстро-

твердеющей пластмассы (протакрил), либо

консервированной гомокости;

— пластика твердой мозговой оболочки

либо собственной фасцией больного, либо кон-

сервированной трупной оболочкой;

— реконструктивные операции при врож-

денных грыжах черепа и позвоночника;

— пластика черепных (в основном лице-

вого) и периферических нервов;

— реконструктивные операции на артери-

альных сосудах мозга (тромбэктомии, наложе-

ние артерио-артериальных анастомозов, за-

крытие дефектов сонной артерии в полости

кавернозного синуса с помощью баллона-

катетера);

— реконструктивные операции на веноз-

ных сосудах мозга (пластика верхнего сагит-

тального синуса при поражениях его вследст-

вие травмы или прорастания опухолью).

К реконструктивным операциям условно

можно отнести и некоторые разгрузочные

операции.

Большая группа нейрохирургических вме-

шательств решает задачи так называемой

функциональной нейрохирургии. К ним

в первую очередь относятся операции, предпри-

нимаемые для лечения эпилепсии, различных

форм паркинсонизма и других заболеваний

экстрапирамидной системы. Для этих целей

используются как открытые вмешательства

на мозге, так и операции, проводимые стерео-

таксическим методом. Хирургическое лечение

боли с вмешательством как на центральных,

так и на периферических отделах нервной си-

стемы является большим разделом функцио-

нальной нейрохирургии. Разработаны много-

численные операции для улучшения функций

пораженного спинного мозга (в первую очередь

функций тазовых органов). В некоторых зару-

бежных клиниках применяются хирургические

методы лечения ряда психических заболеваний

(психохирурги я).

Треф и наци я черепа - наложение

фрезевого отверстия. Производится для пунк-

ции боковых желудочков мозга, при стерео-

такенческих операциях, для биопсии опухолей,

пункции абсцессов н выявления внутричерепных

гематом, локализация которых не уточнена.

472

Кроме обычных фрез, оставляющих дефект в

кччч'н. можно использовать специальные корон-

чатые фрезы, выпиливающие небольшой кост-

ный фрагмент, укладываемый затем на

место.

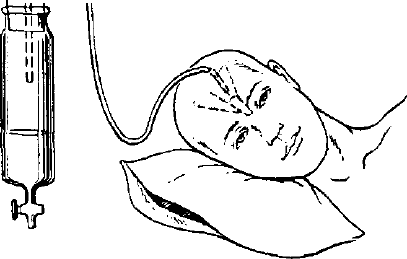

Вентрикулярный дренаж — опера-

ция, направленная на выведение ликвора из

желудочков мозга и нормализацию повы-

шенного внутричерепного давления (рис. 150).

Показания к экстренному наружному дрени-

рованию желудочковой системы чаще всего

возникают при наличии острого или хрониче-

ского повышения внутричерепного давления

вследствие окклюзии ликворных путей с симп-

томами вклинения головного мозга. Дрени-

рование желудочков мозга производят обычно

посредством пункции переднего или заднего

рога бокового желудочка, в просвет которого

вводят полиэтиленовый катетер, соединяю-

щийся с дренажной системой. Систему уста-

навливают таким образом, чтобы вентрику-

лярное давление поддерживалось на уровне

150 мм вод. ст. При сохранном сообщении

боковых желудочков между собой производят

одностороннее дренирование. При разобще-

нии боковых желудочков в результате окклюзии

одного или обоих межжелудочковых отверстий

во избежание боковой дислокации мозга и тен-

ториального вклинения необходимо одновре-

менно дренировать оба боковых желудочка.

При необходимости дренаж может стоять

около 3-5 сут (назначить антибиотики!). Этот

срок позволяет вывести больного из тяжелого

состояния и подготовить к радикальной опера-

ции или внутреннему дренированию желудоч-

ковой системы. Допустима транспортировка

больного с дренажем в специализированное

нейрохирургическое учреждение.

При декомпенсированном повышении вну-

тричерепного давления вследствие объемного

процесса в больших полушариях мозга дре-

нирование желудочков неэффективно и смер-

тельно опасно. В этих случаях в качестве

экстренной меры целесообразна декомпрессив-

ная трепанация.

Трепанация черепа — хирургическое

вмешательство, в результате которого откры-

вается доступ к различным внутричерепным об-

разованиям. Существует два основных вида

трепанации черепа: костно-пластическая и ре-

зекционная. Применяемая в настоящее время

модификация костно-пластической трепанации

состоит в предварительном выкраивании кож-

но-апоневротического лоскута с последующим

формированием костно-мышечно-надкостнич-

ного лоскута. Размер кожно-апоневротического

лоскута должен быть несколько больше, чем

размер предполагаемой трепанации. Костно-

мышечно-надкостничный лоскут формируют

из 4 — 5 трефинационных отверстий, перемычки

между которыми перепиливают проволочной

пилой, проведенной под костью с помощью

проводника.

Резекционная трепанация осуществляется

путем расширения первоначально наложенного

трефинационного отверстия костными кусач-

ками до нужного размера. Резекционная тре-

п

Рис. 150. Дренаж желудочковой системы через

катетер, установленный в переднем роге бо-

кового желудочка. Уровень вентрикулярного

давления регулируется положением наружного

конца дренажной трубки.

панация применяется при операциях на зад-

ней черепной яме, при процессах, поражаю-

щих кости свода черепа, при оскольчатых

переломах костей черепа.

Декомпрессивная трепанация производится

с целью снижения внутричерепного давления

и уменьшения степени дислокации и вклинения

мозга. При супратенториальных процессах

может быть применена подвисочная декомпрес-

сия по Кушингу. При этом нижний край резек-

ционного отверстия должен заходить под ску-

ловую дугу, а верхний — достигать места

прикрепления височной мышцы. Твердая

мозговая оболочка в пределах костного «окна»

рассекается крестообразно.

При объемных процессах в одном полуша-

рии головного мозга декомпрессивную тре-

панацию производят на той же стороне, при

срединно расположенных или двусторонних

процессах — с 2 сторон. Декомпрессивную тре-

панацию задней черепной ямки осуществляют

путем резекции чешуи затылочной кости и

дужки первого шейного позвонка.

Транссфеноид а льные операции

проводят доступом через нос (по носовым хо-

дам или из-под слизистой оболочки верхней

губы) и затем через пазуху основной кости,

задняя стенка которой является дном турец-

кого седла. Операция разработана для удале-

ния эндоселлярных опухолей; для ее осущест-

вления необходимы рентгенотелевизионная

установка, операционный микроскоп, спе-

циальный инструментарий.

Трансфарингеальные операции

осуществляют доступом через заднюю стен-

ку глотки и пазуху основной кости к обра-

зованиям (опухоли, аневризмы), расположен-

ным на скате черепа. Эти операции техни-

чески имеют много общего с транесфеноидаль-

ными операциями.

Транслабиринтные операции

применяют для удаления небольших неврином

слухового нерва доступом через наружный

слуховой проход. Операция проводится с ис-

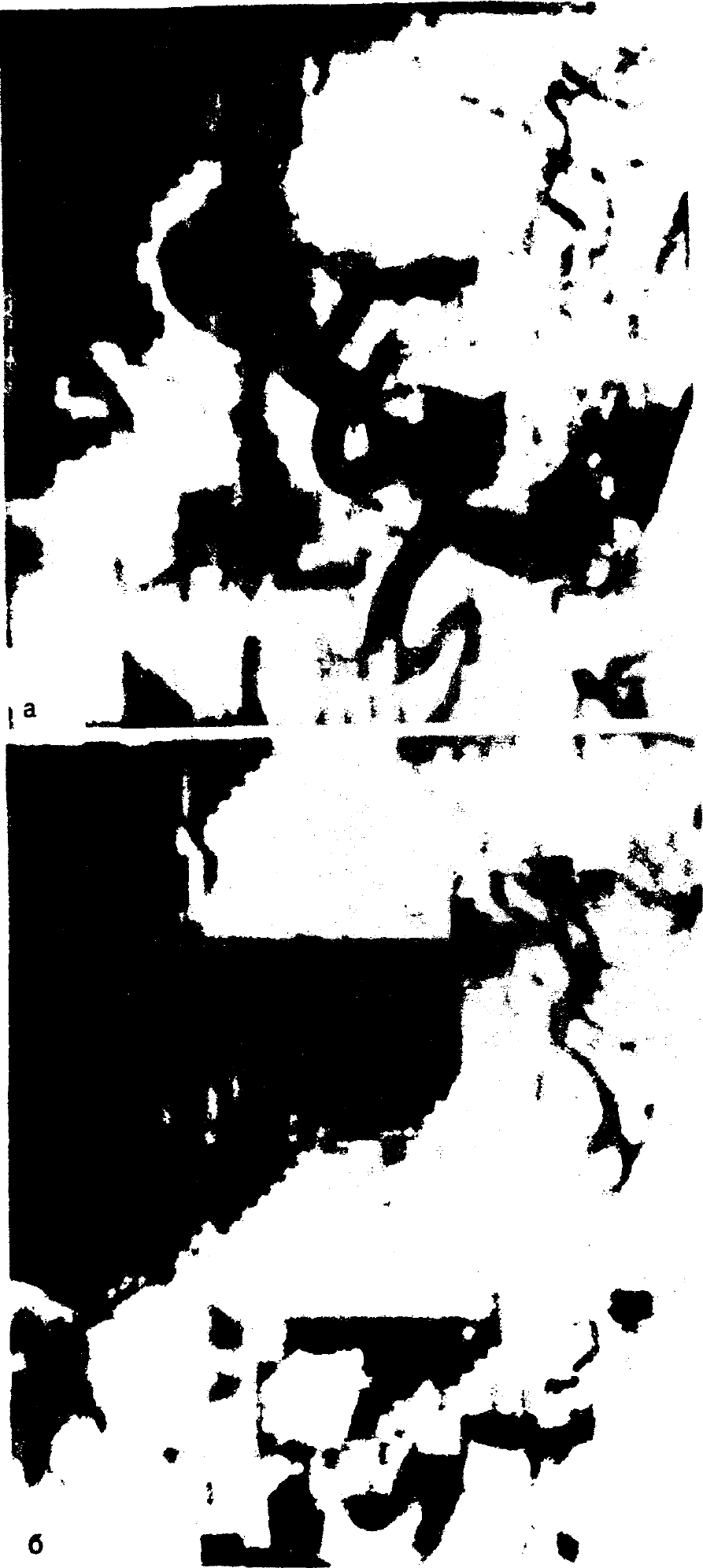

Рис. 151. Каротидная ангио-

графия.

а — большая аневризма супра-

клиноидного отдела внутренней

сонной артерии; 6 — состояние

после эндоваскулярного выклю-

чения аневризмы с помощью

баллон-катетера при сохране-

нии кровотока по сонной арте-

рии.

поль ованисм операционного микроскопа.

К* достоинствам операции относится малая

травматичное!ь и большая вероятность со-

хранения функции лицевого нерва.

С т е р е о т а к с и ч е с к и е операции

заключаются во введении через трефинацнон-

ное отверстие в заранее определенные струк-

туры мозга специальных инструментов, поз-

воляющих производить биопсию опухолей,

имплантировать радиоактивные материалы,

строго локально разрушать мозговые струк-

туры с помощью различных воздействий

(электрических, температурных, ультразвуко-

вых). С помощью этого метода возможно

клипирование патологических сосудов и про-

ведение ряда других операций. Для осуществле-

ния стереотакенческих операций применяют

специальные стереотакенческие аппараты.

Эндовазальные операции исполь-

зуют в основном для лечения сосудистой

патологии головного мозга (артериосинусные

соустья, артериальные и артериовенозные

аневризмы). В основе метода лежит селектив-

ная катетеризация сосудов головного мозга

с последующим проведением мероприятий,

направленных на нормализацию нарушенного

кровоснабжения мозга. Чаще всего это изби-

рательная окклюзия сосудов искусственными

эмболами или с помощью специального бал-

лона-катетера. Селективная окклюзия сосудов

позволяет прекратить или уменьшить ток крови

в артериовенозных шунтах, окклюзировать

артериальные сосуды у места отхождения шей-

ки аневризмы (рис. 151), тампонировать по-

лость артериальной аневризмы и проводить

ряд других операций.

Микрохирургические операции

применяются в случаях с наиболее сложными

анатомическими взаимоотношениями между

патологическим процессом и структурами

мозга; эти операции способствуют наиболее

^травматичному и радикальному удалению па-

тологических образований. Только с внедре-

нием этого метода стали возможными ради-

кальное удаление большинства опухолей хиаз-

мально-селлярной локализации, многие опе-

рации на сосудах головного и спинного мозга.

Микрохирургическая техника применяется при

трансназальных операциях, особенно для

удаления микроаденом гипофиза, при транс-

лабиринтном удалении неврином VIII нерва.

Введение микрохирургии в область хирур-

гии периферических нервов также значительно

расширило возможности хирургов. Стало до-

ступным сшивание черепных нервов в полости

черепа и вне ее (пластика VII нерва), проведе-

ние не только наружного, но и внутреннего

невролиза (разъединение рубцовых сращений

между отдельными фасцикулами).

Врожденные пороки развития

черепа и головного мозга

Пороки развития головного мозга занимают

первое место (около 25%) среди всех врож-

денных уродств, диагностируемых при вскры-

тиях трупов новорожденных. Крайними степе-

нями уродства являю1ся: апсфалия - от-

сутствие головного мои а; а и э и пе ф алия -

отсутствие большого моя а и крыши черепа

при сохранности стволовых отделов моз!а;

г е м и ц е ф а л и я - отсутствие крыши черепа

при частичном развитии прилетающих к стволу

долей полушарий головного моз!а; i идро-

энцефалия- атрофия больших полушарий

мозга в сочетании с гидроцефалией. Нередко

эти уродства сочетаются с циклоп ией, при

которой развивается одна расположенная по

средней линии орбита, заключающая один или

два сросшихся глаза. Перечисленные уродства

несовместимы с жизнью; дети рождаются

мертвыми или погибают в первые 2—4 мес

жизни. К частичным дефектам развития голов-

ного мозга относят грыжи головного мозга,

краниостеноз, отсутствие или недоразвитие

(агенезия) отдельных структур головного моз-

га, нарушения развития коры больших полу-

шарий (отсутствие извилин — агирия или

слишком малые или крупные их размеры —

микро- или макрогирия), микро- и макроце-

фалию, платибазию, дефекты теменных ко-

стей и др. Клинически пороки развития изви-

лин проявляются слабоумием, спастическими

парезами, судорожным синдромом.

Лечение только симптоматическое. При

грыжах головного мозга и краниостенозе при-

меняется хирургическое лечение.

Грыжи головного мозга. Врожденные поро-

ки развития черепа и мозга с выпячиванием

оболочек и мозговой ткани через дефекты

черепа и твердой мозговой оболочки.

Классификация. Различают передние,

задние, боковые и базальные грыжи. Передние

грыжи выходят через расширенное слепое

отверстие в области корня носа (назофрон-

тальные грыжи), через ячейки решетчатой

кости (назоэтмоидальные грыжи) или прони-

кают в орбиту у внутреннего угла глаза в

области слезно-носового канала (назоорбиталь-

ные грыжи). Грыжевое отверстие может нахо-

диться в области верхней глазничной щели

или зрительного отверстия. Задние грыжи вы-

ходят выше или ниже большого затылочного

бугра, базальные выпячиваются в полость носа

или носоглотки и часто диагностируются как

полипы. По строению и содержимому разли-

чают следующие виды грыж.

Менингоцеле образуется мягкой и паутинной

оболочками головного мозга, содержащими

цереброспинальную жидкость.

Знцефалоцсле содержит в грыжевом мешке

мозговую ткань, покрытую мягкой и паутин-

ной оболочками.

Энцефалоцистоцеле помимо упомянутых

выше элементов, содержит часть расширенного

мозгового желудочка.

Диагностика. Клинически грыжи про-

являются мягкой, пульсирующей припухло-

стью в типичном месте. При плаче или крике

ребенка припухлость становится напряженной.

В диагностике мозговых грыж существенное

значение имеет краниография и пневмоэнце-

фалография. Передние и задние мозговые

грыжи необходимо дифференцировать от опу-

холей костей черепа. Большую помощь в по-

становке диагноза оказывают пункция выпячи-

вания и введение воздуха в грыжевой мешок.

Лечение хирургическое. Операции про-

изводят практически в любом возрасте. При

опасности разрыва истонченного грыжевого

мешка показано срочное оперативное вмеша-

тельство. При плеоцитозе в ликворе, а также

при выраженной гидроцефалии операция про-

тивопоказана. При операции грыжу и ее со-

держимое удаляют, дуральный мешок тщатель-

но перевязывают, а костный дефект закры-

вают костным трансплантатом,, пластинками

из органического стекла или быстротвердею-

щей пластмассой.

Краниостеноз — аномалия развития черепа,

обусловленная преждевременным заращением

одного или нескольких черепных швов.

Патологическая анатомия. Рост

кости в направлении, перпендикулярном закры-

вавшемуся шву, задерживается. Происходит

компенсаторный рост черепа за счет еще со-

хранившихся швов, ведущий к его деформа-

ции. Краниостеноз может быть общим и ло-

кальным. При общем краниостеиозе с одновре-

менным зарастанием всех черепных швов воз-

можности компенсаторного роста минимальны,

череп высокий, имеет остроконечную форму

(оксицефалия), лоб сильно скошен назад. Од-

новременное зарастание коронарного и сагит-

тального швов приводит к развитию так назы-

ваемого башенного черепа. При зарастании

одного коронарного шва уменьшаются перед-

незадние и увеличиваются поперечные размеры

головы (брахицефалия). Обратная картина

наблюдается при заращении сагиттального

шва: череп становится узким, длинным, ладье-

видным (скафоцефалия). В случае заращения

метопического лобного шва лобные кости

срастаются под острым углом с образованием

на месте бывшего шва выраженного гребня.

Компенсаторно увеличиваются задние отделы

черепа, развивается так называемая клиновид-

ная голова. По времени возникновения разли-

чают врожденный, внутриутробный и послеро-

довой краниостеноз.

Диагностика. Клинические проявле-

ния краниостеноза возникают в результате

несоответствия между емкостью черепной по-

лости и объемом мозга и проявляются про-

грессивным повышением внутричерепного дав-

ления, задержкой умственного развития, сни-

жением зрения. Часто у больных наблюдается

двусторонняя аносмия, экзофтальм, парез от-

водящих нервов, легкие пирамидные симптомы.

Различают компенсированную и декомпенси-

рованную стадии краниостеноза. Декомпенса-

ция в ряде случаев провоцируется черепно-

мозговой травмой или инфекцией.

Лечение при декомпенсированном кра-

ниостеиозе оперативное. Линейная краниото-

мия заключается в резекции преждевременно

закрывшегося шва. При преждевременном

заращении всех швов некоторые авторы при-

меняют циркулярную краниотомию с образо-

ванием в нижнесредних отделах черепа круго-

вого дефекта, в результате чего верхняя часть

свода приподнимается, увеличивая таким обра-

зом объем полости черепа. Наиболее равно-

мерное увеличение размеров черепа по всем

направлениям обеспечивает двусторонняя лос-

кутная краниотомия с образованием фикси-

рующих костных мостиков.

Синдром Арнольда —Киари возникает в ре-

зультате аномалии развития, нарушающей

нормальные топографоанатомические соотно-

шения верхнего шейного отдела позвоночника

с основанием черепа за счет его воронкооб-

разного вдавления (базилярная импрессия), при

котором верхние шейные позвонки вдаются

в полость черепа, а также при аномалии

развития мозга с гипертрофией его заднего

отдела. В результате несоответствия размеров

задней черепной ямки размерам мозга минда-

лины мозжечка опускаются в большое заты-

лочное отверстие, вызывая сдавление про-

долговатого мозга и в ряде случаев окклю-

зию срединной апертуры.

Диагностика. Заболевание проявляет-

ся симптомами поражения нижних отделов

мозгового ствола и верхних отделов спинного

мозга, мозжечковыми нарушениями и явле-

ниями окклюзии ликворных путей. Диагноз

уточняется посредством краниографии.

Лечение. При симптомах сдавления ство-

ла мозга показана операция, при которой осу-

ществляется декомпрессия задней черепной

ямки и восстановление оттока ликвора.

Стерджа — Вебера болезнь — уродство раз-

вития сосудов к-ожи головы, мозговых оболо-

чек и сосудистой оболочки глаз. Наблюдаются

ангиоматозные изменения мозговых сосудов

с отложением в них извести (что выявляется

на краниограммах в виде полосок с двойным

контуром), явлениями гипоплазии и атрофии

мозгового вещества.

Диагностика. Заболевание проявляется

пигментными ангиомами на лице, врожденной

глаукомой, эпилептическими припадками, сла-

боумием, парезами и параличами конечностей.

Лечение. При эпилептических припадках

противосу дорожная терапия. Хирургическое

лечение — удаление ангиоматозно измененных

участков мозговых оболочек.

Травмы черепа

и головного мозга

Классификация. Травмы черепа де-

лятся на две основные группы: открытые и

закрытые. Открытая черепно-мозговая травма

характеризуется наличием одновременного

повреждения мягких покровов головы и череп-

ных костей, создающего угрозу инфицирова-

ния головного мозга и его оболочек. Открытая

травма в свою очередь подразделяется на

непроникающую и проникающую в зависимо-

сти от целости твердой мозговой оболочки.

К закрытой травме относят черепно-мозговые

повреждения без нарушения целостности по-

кровов головы или если ранение мягких уканей

черепа не сопровождается повреждением его

может развиваться пневмоцефалия — скопление

воздуха в полосги черепа. При переломе

чешуи височной кости нередко происходит

разрыв средней оболочечной артерии с форми-

рованием эпидуральной гематомы. Вдавленные

переломы свода черепа в ряде случаев про-

являются фокальными эпилептическими при-

падками и картиной сдавления мозга. Пере-

лом основания черепа обычно происходит по

линии, проходящей через отверстия выхода

черепных нервов, вызывая соответствующие

краннобазальные симптомы. Часто возникает

ушная или назальная ликворся — истечение

ликвора из уха или носа, менингеальный син-

дром. При переломе пирамидки височной

кости, кроме ликвореи из наружного

слухового прохода, наблюдаются перифе-

рический парез лицевого нерва, глухота

и вестибулярные нарушения, через 5—40 ч

появляются кровоподтеки в области сосцевид-

ного отростка. Для переломов передней череп-

ной ямки характерны кровоизлияния в об-

ласть окологлазничной клетчатки и конъюнкти-

вы («симптом очков»). При переломе костей

задней черепной ямки кровоподтеки распола-

гаются на затылке и задней поверхности шеи.

Лечение. При всех видах открытой череп-

но-мозговой травмы показана первичная хи-

рургическая обработка. При вдавленных пере-

ломах необходима операция, при' которой

удаляют вдавленные костные обломки и

производят ревизию субдурального простран-

ства. При тяжелом ушибе головного мозга

операцию заканчивают декомпрессивной тре-

панацией черепа. При ушибе мозга легкой и

средней тяжести производят первичную пла-

стику дефекта черепа. При закрытых перело-

мах без признаков сдавления мозга придер-

живаются консервативной тактики. Ликворея

и пневмоцефалия, как правило, излечиваются

без хирургического вмешательства.

Сотрясение головного мозга — симптомо-

коми.теке нарушений функций головного моз-

га без отчетливых очаговых выпадений и па-

тологоанатомических изменений, проявляю-

щийся кратковременной (не более 20 мин)

утратой сознания, анте- и ретроградной ам-

незией, головной болью, нарушением сна. ве-

стибулярными и вегетативными симптомами,

астенией. Сотрясение мозга следует отличать

от ушиба головы, при котором не бывает

утраты сознания, больные отлично помнят,

как была получена травма, ведут себя активно

и не отмечают никаких общемозговых нару-

шений.

Лечение консервативное, необходим

сфогий постельный режим в течение 1—3 нед

в зависимости от тяжести сотрясения.

Ушиб (контузия) головного мозга — местное

повреждение мозговой ткани, развивающееся

в результате черепно-мозговой травмы. Харак-

тер местных повреждений может быть раз-

личным: от небольшой очаговой имбибишш

до обширных размягчений мозгового веще-

ства. Ушибы мозга могут быть одиночными

и множественными. К ушибам относят н все

случаи закрытой травмы мозга, при которых

имеются переломы черепа или субарахиоидаль-

ные кровоизлияния.

Диагностика. Различают легкую, сред-

нюю и тяжелую степени ушиба мозга.

При легкой степени утрата сознания может

быть кратковременной или продолжаться 10 —

30 мин, а очаговые симптомы обычно про-

являются лишь в виде рефлекторных асим-

метрий. При ушибе средней степени потеря

сознания длится несколько часов, иногда пере-

ходит в сопор. Характерны выраженные оча-

говые симптомы поражения мозга — теми- и

монопарезы, афазия, нарушения зрения, слуха

или чувствительности. Ушиб тяжелой степени

опасен для жизни и характеризуется про-

должительной утратой сознания, нередкими

нарушениями жизненно важных функций, гру-

быми общемозговыми и локальными симп-

томами, глубокими расстройствами метабо-

лизма и кровообращения мозга. При ушибе

ствола мозга с момента травмы развивается

глубокая кома с нарушениями дыхания и

сердечно-сосудистой деятельности.

Лечение. Оперативные вмешательства

предпринимаются при открытой травме с пов-

реждением мозгового вещества и при боль-

ших очагах размозжения мозга, сопровождаю-

щихся нарастающим сдавлением мозга. При

отсутствии признаков сдавления мозга при-

меняется консервативное лечение.

Сдавление (компрессия) головного мозга раз-

вивается при вдавленных переломах черепа,

нарастании внутричерепной гематомы или гид-

ромы, при массивных ушибах, сопровождаю-

щихся отеком-набуханием мозга. Описаны ред-

кие случаи пневмоцефалии с картиной сдавле-

ния мозга.

Диагностика. В первой, компенси-

рованной, фазе сдавления функция мозга не

нарушается вследствие компенсаторного вы-

теснения ликвора в спинномозговой канал.

Клинически эта фаза соответствует светлому

промежутку. Во второй фазе наступает сдав-

ление вен с развитием застойной гиперемии

мозга, приводящей к увеличению его объема.

Больные отмечают усиление головной боли,

становятся возбужденными, появляются очаго-

вые симптомы (мидриаз на стороне сдавления.

контралатеральный гемипарез и др.), реже

застойные соски зрительных нервов. В третьей

фазе сдавления наступает анемия мозга, глав-

ным образом его полушарий, может развивать-

ся отек головного мозга. Сознание выклю-

чается, грубо выражены обшемозговые. оча-

говые и стволовые симптомы. В четвертой —

терминальной — стадии компрессии развивает-

ся вклинение мозга с нарушениями дыхания

и сердечной деятельности, наступает смерть.

Лечение. Срочная операция для устра-

нения причины сдавления мозга.

Внутричерепная гематома. Ограниченное

скопление крови в полости черепа, образовав-

шееся в результате разрыва церебральных или

оболочечных сосудов. Различают эпидураль-

ные. субдуральные. внутримозговые. внутри-

желудочковы и субарахноидальные гематомы.

)пид

pa

.tb

.iQs

гематома

представляет

со-

у

>й скопление крови между наружной

«онерхносiыо твердой мозговой оболочки и

косгыо черепа. Гематомы чаще развиваются

в рез\плате разрыва ветвей средней оболо-

чечной артерии и обычно не имеют светлого

промежутка, проявляясь симптоматикой на-

растающего в течение 6 — 24 ч после сдавления

мозга и четкими очаговыми симптомами. Реже

эпндуральные гематомы образуются в ре-

зультате повреждения диплоических вен, вен

эмиссарнев и синусов твердой мозговой

оболочки. Спинномозговая жидкость обычно

без признаков геморрагии.

Субдуральные гематомы образуются в

результате скопления крови под твердой

мозговой оболочкой, в результате поврежде-

ния поверхностных артерий и вен мягкой

оболочки и коры в области контузионных

очагов или у места впадения в мозговые

синусы. Гематомы распространяются по

поверхности мозга на большом протяжении.

Характерен «светлый промежуток» между

моментом травмы и клиническими проявле-

ниями гематомы. Клиническая картина суб-

дуральных гематом представлена преиму-

щественно общемозговыми симптомами, кото-

рые могут развиваться по типу острой (до

48 ч), подострой (от 48 ч до 2 нед) или

хронической гематомы (свыше 2 нед). Оча-

говые симптомы выражены не всегда. Лик-

вор, как правило, содержит примесь крови.

Внутримозговые гематомы встречаются

сравнительно редко и бывают обусловлены

как непосредственным действием механичес-

кой силы, так и несколько позднее развиваю-

щимися некротическими изменениями сосудов

или явлениями диапедеза в зоне контузион-

ного очага. Течение заболевания подострое

с развитием симптоматики сдавления мозга

при выраженности вторично-очаговых и ство-

ловых симптомов. Наличие крови в спинно-

мозговой жидкости встречается редко.

Внутрижелудочковые гематомы образуют-

ся обычно в результате прорыва внутримозго-

вой гематомы через поврежденную стенку

желудочка, но могут быть и первично-

желудочковыми. Характерно острое развитие

коматозного состояния с резко выраженными

сердечно-сосудистыми реакциями, нарушения-

ми дыхания, гипертермией, менингеальным и

горметоническим синдромом. В спинномозго-

вой жидкости обнаруживается кровь.

Помимо клинической картины, в диаг-

ностике внутричерепных гематом существен-

ную роль играют эхоэнцефалография, ангио-

графия, пробные пункции через диагностичес-

кие трефинационные отверстия, компьютерная

томография.

Лечение при внутричерепных гематомах

со сдавлением мозга оперативное. В острых

случаях гематома может удаляться через ка-

нюлю, введенную в гематому через фрезевое

отверстие. При обширных гематомах осу-

ществляют костно-пластическую трепанацию с

удалением гематомы и остановкой кровоте-

чения. При субарахноидальных кровоизлия-

ниях назначают консервативное лечение.

Пролапс, или протрузин, моиа - осложнение

открытой черепно-мозговой зравмы, при ко-

торой происходи i выпячивание моз! ового

вешества в рану через дефек» черепа и мол о-

вых оболочек. По срокам возникновения

различают первичное, раннее и позднее выпя-

чивание мозга.

Диагностика. Первичное выпячивание

мозга возникает непосредственно после череп-

но-мозговой травмы; при этом наблюдается

выпячивание размозженной мозговой ткани,

выброшенной из черепной полости ранящим

снарядом, и выбухание прилегающих к ра-

невому дефекту участков мозга. К первичному

выпячиванию относят и редкие случаи острой

протрузии мозга на операционном столе в

результате бурного развития отека-набухания

мозга, наступающего вследствие нарушения

мозгового кровообращения. Раннее выпячи-

вание мозга (доброкачественная протрузия)

начинает развиваться у больных с незашитой

мозговой раной в течение первых 2—3 сут

после травмы, достигает наибольшей выражен-

ности к концу 1 — 8-х суток и регрессирует не

позже чем через месяц. Причинами раннего

выпячивания являются местный отек мозга,

общее повышение внутричерепного давления,

нарушения крово- и ликворообращения, дисло-

кации мозга. Позднее выбухание, или вто-

ричный пролапс (злокачественная протрузия),

возникает обычно на фоне тяжелых инфек-

ционных осложнений открытой черепно-моз-

говой травмы (гнойный энцефалит, абсцесс

мозга). При очаговом энцефалите появляется

гнойное отделяемое из мозговой раны, исчезает

пульсация мозга, нарастает очаговая невроло-

гическая симптоматика. При диффузном энце-

фалите состояние больного крайне тяжелое,

выбухание достигает больших размеров, имеет

дряблую консистенцию, не пульсирует. Быстро

происходит ущемление пролапса в дуральном

или костном кольце, некротический распад и

расплавление мозга в глубину вплоть до стен-

ки бокового желудочка с образованием стой-

кого ликворного свища.

Лечение. Дегидратационная терапия,

повторные люмбальные пункции. Следует

защищать выпавшие участки мозга от высы-

хания, повторной травмы (с помощью спе-

циальных защитных колец из марли), при-

соединения инфекции (массивная антибакте-

риальная терапия; при необходимости, поми-

мо парентерального введения, производят

эндолюмбальные, интравентрикулярные и

интракаротидные инъекции). При ущемлении

пролапса в костном или оболочечном кольце

показано оперативное расширение дефекта.

Назальная лнкворея — осложнение прони-

кающей травмы черепа, при котором через

дефект твердой мозговой оболочки (обычно в

области решетчатой пластинки) происходит

истечение ликвора, что таит опасность проник-

новения в полость черепа инфекции с после-

дующим развитием менингита.

Диагностика. Уточнение локализации

фистульного хода осуществляется с помощью

томографии, лневмоэнцефалографин, радио-

479

кос гей. Переломы черепа с образованием сооб-

щения между полостью черепа и воздухонос-

ными пазухами носа и уха и ликвореей

следует рассматривать как открытые, прони-

кающие травмы. Как при закрытой, так и при

открытой черепно-мозговой травме механиче-

ское повреждение мозга может проявляться

ei о сот рясением, ушибом, сдавлением либо

различными их сочетаниями.

Па г о г е н е з. В механизме черепно-мозго-

вой травмы, помимо непосредственного по-

вреждения мозга, играет роль распространяю-

щаяся в виде волны от точки приложе-

ния ударной силы механическая деформация

черепа и мозга с ушибом последнего о костные

выступы внутренней поверхности черепа (по

механизму противоудара). Одной из причин

повреждения мозга является распространение

гидродинамической волны по желудочковой

системе.

В патогенезе черепно-мозговой травмы ве-

дущую роль играют нарушения основных ней-

родинамических процессов в центральной нерв-

ной системе, обусловливающие сосудистые

ликвородинамические и эндокринно-гумораль-

ные нарушения. Реакции сосудистой системы

мозга проявляются распространенным спаз-

мом сосудов с последующей гиперемией мозга

и венозным застоем. Расстройства ликворо-

циркуляции связаны с нарушением нормаль-

ного функционирования сосудистых сплетений

боковых желудочков, с развитием ликворной

гипо- и гипертензии, нарушениями проницае-

мости гематоэнцефалического барьера. Ослаб-

ление регуляторных функций диэнцефально-

гипофизарной системы приводит к нарушениям

гормонального баланса в организме, рас-

стройствам водного и солевого обмена, на-

рушениям кровообращения с развитием гипок-

сии мозга и явлений отека-набухания мозговой

ткани.

Острый период черепно-мозговой травмы

протекает с выраженными общемозговыми

симптомами, среди которых ведущее место

занимают расстройства сознания. Очаговые

неврологические симптомы зависят от лока-

лизации и характера повреждения мозгового

вещества. Приблизительно у половины боль-

ных с закрытой черепно-мозговой травмой

наблюдается ликворная гипертензия. Сниже-

ние ликворного давления наблюдается обычно

при открытых проникающих травмах мозга.

Черепно-мозговые травмы часто сопровож-

даются развитием субарахноидальных крово-

излияний.

В остром периоде черепно-мозговой травмы

течение и исход заболевания зависят от выра-

женности местного повреждения мозга, на-

рушений гемо- и ликвороциркуляции и сопутст-

вующих явлений нарастающего отека моз-

га, которые могут приводить к опасным для

жизни расстройствам жизненно важных функ-

ций. По миновании острого периода дальней-

шее течение заболевания определяется возмож-

ностью сопутствующих инфекционных ослож-

нений.

Лечение. Неотложные оперативные вме-

шательства показаны при сдавлении мозт а,

обусловленном внутричерепной i сматомой,

вдавленным переломом или нарастающим, не

купирующимся отеком мозга. При открытых и

проникающих ранениях на догоспитальном

этане мозговую рану закрывают юмостатичс-

ской губкой с канамицином, а затем в стацио-

наре производят первичную обработку раны

с удалением костных отломков, инородных

тел и мозгового детрита. Сразу же необходима

энергичная антибактериальная терапия, как

местная, так и общая.

Консервативная терапия включает покой,

охранительный режим, применение гемостати-

ческих и антигистаминных препаратов, проти-

восудорожных средств, коррекцию водно-

электролитного баланса, витаминотерапию,

устранение артериальной гипертензии, ацидоза,

нарушений микроциркуляции. При ликворной

гипертензии применяют повторные люм-

бальные пункции, дегидратирующие средства.

При высокой гипертензии и нарастающем отеке

мозга эффективны внутривенное струйное вве-

дение 15 — 20% маннита, прием глюкокорти-

коидов. При ликворной гипотензии показано

опускание головного конца кровати, обильное

питье, богатая хлоридами пища, внутривен-

ное введение дистиллированной воды (по 10 мл),

капельные вливания 5% глюкозы и изотони-

ческого раствора натрия хлорида, эндолюм-

бальное введение этого раствора. При субарах-

ноидальных кровоизлияниях применяют холод

на голову, гемостатические средства, повтор-

ные люмбальные пункции до полной санации

ликвора, эндолюмбальное введение кислорода

(5 — 20 мл). Психомоторное возбуждение купи-

руют нейролептиками и литическими смеся-

ми. При нарушениях жизненно важных функций

применяют аналептики, сердечные гликозиды,

вазопрессоры и кортикостероиды. При неадек-

ватности самостоятельного дыхания прибе-

гают к интубации или трахеостомии с пере-

водом на искусственную вентиляцию легких.

Травматические повреждения покровов черепа

относятся к наиболее частым и легким по-

вреждениям головы. Различают ранения мяг-

ких тканей с повреждением кожных покровов,

апоневроза, надкостницы. Ранения могут

осложняться нагноением, флегмоной, остео-

миелитом.

Лечение. Первичная хирургическая обра-

ботка с иссечением краев раны и наложе-

нием глухого шва.

Переломы черепа могут наблюдаться при

открытой и закрытой черепно-мозговой трав-

ме. Различают трещины черепа, дырчатые,

оскольчатые и вдавленные переломы. По ло-

кализации различают переломы свода, основа-

ния и парабазальные.

Диагноз устанавливают краниографиче-

ски и на основании локальных симптомов, свя-

занных с местом перелома. При переломе

лобных костей может развиваться подкожная

эмфизема за счет повреждения стенок прида-

точных полостей. При одновременном наруше-

нии целостности стенок воздухоносных пазух,

твердой и паутинной мозговых оболочек

477

нукдидных исследований и вентрикулография

с позитивными контрастными веществами.

Лечение оперативное — ушивание или

пластическое закрытие твердой мозговой

оболочки алло- или ксенотранснлантатом, за-

крытие трещины дна передней черепной ямки

быстротвердеющей пластмассой.

Дефекты черепа после черепно-мозговых

травм обычно не вызывают неврологических

расстройств. У части больных развивается так

называемый синдром трепанированных, про-

являющийся шумом в голове, головокруже-

нием, головной болью, усиливающимися при

изменениях барометрического давления, нак-

лонах головы. При проникающих ранениях

формируются рубцовые сращения между моз-

гом и мягкими покровами черепа с развитием

эпилептического синдрома.

Лечение. Пластика дефекта черепа с

помощью аллотрансплантатов или ксено-

иластических материалов (стиракрил, плекси-

глас и др.).

Воспалительные

и паразитарные заболевания

черепа и головного мозга

Воспалительные заболевания

Остеомиелит костей черепа. Обычно раз-

вивается вследствие распространения воспали-

тельного процесса с надкостницы на вещество

кости, но может возникать и гематогенным

путем. В одних случаях происходит омертве-

ние участка кости с его последующей секвест-

рацией, в других секвестрация не возникает.

Течение обычно хроническое.

Диагностика. На мягких покровах

головы соответственно пораженному участку

отмечаются регионарная гиперемия, припух-

лость, болезненность при пальпации. Часто

возникают свищи с гнойным отделяемым.

Диагноз подтверждается при краниографии.

Лечение оперативное: удаление пора-

женного участка кости в пределах здоровых

тканей, сочетающееся с интенсивной противо-

воспалительной терапией.

Менингит — воспаление мозговых оболочек.

Воспаление мягких оболочек (arachnoidea и

pi a mater) называют лептоменингитом, анало-

гичное поражение твердой мозговой оболоч-

ки - пахименингитом. В большинстве случаев

в воспалительном процессе участвуют все три

оболочки мозга. Если начальным и основным

проявлением заболевания служит поражение

мозговых оболочек (например, менингококко-

вый менингит), менингит классифицируется

как первичный. Вторичные менингиты разви-

ваются как осложнение общих или местных

инфекций, черепно-мозговых травм и нейро-

хирургических операций.

Диагност и к а. При серозных менинги-

тах спинномозговая жидкость прозрачная с

умеренным, иреимущест венно лимфоцитар-

ным, цитозом. При гнойном менингите лнквор

носит гнойный характер и содержит боль-

шое количество (до 10000 в 1 мм

3

)

нейтрофилов; уровень белка повышается, а

количест во сахара и хлоридов снижается.

Заболевание проявляется резко выраженной

головной болью с тошнотой и рвотой, свето-

боязнью, брадикардией, повышением темпе-

ратуры 39 —40 С, помрачением сознания, рез-

ко выраженной ригидностью затылка, симпто-

мами Кернига и Брудзинского, нейтрофиль-

ным лейкоцитозом, сдвигом формулы крови

влево.

Лечение. Массивная антибиотикотера-

пия (предварительно установить чувствитель-

ность бактериальной флоры) — пенициллин

12 000 000-24000 000 ЕД/сут внутримышечно и

по 50000—100000 ЕД (только натриевая соль)

эндолюмбально; метициллин, оксациллин,

цепорин, сигмамицин, гентамицин и др. Пока-

заны дегидратационная терапия, витамины и

антигистаминные препараты, седативные и

обезболивающие средства.

Арахноидит головного мозга — серозное вос-

паление паутинной оболочки инфекционной,

вирусной, травматической, интоксикационной

или аллергической этиологии. Паутинная

оболочка теряет свой характерный проз-

рачный бесцветный вид, становится утолщен-

ной и мутной, иногда с формированием гру-

бых арахноидальных сращений и кисто-

образованием. В патологический процесс могут

вовлекаться прилегающие черепные нервы и

мозговое вещество.

Диагностика. Заболевание проявляет-

ся головной болью оболочечного харак-

тера, симптомами повышения внутричереп-

ного давления вследствие нарушения резорб-

ции цереброспинальной жидкости или окклю-

зии ликворных путей. При преимущественной

локализации процесса на выпуклой поверх-

ности мозга характерны фокальные эпилепти-

ческие припадки или (реже) стойкие очаговые-

симптомы. При локализации процесса на

основании мозга часто поражается хиазмаль-

ная цистерна с образованием в ней спаек

и кистозных полостей и поражением зритель-

ного нерва (оптохиазмальный арахноидит).

Инфекция из придаточных пазух носа при

этом заболевании попадает на основание

мозга по периневральным пространствам обо-

нятельного и зрительного нервов. Ведущей

симптоматикой оптохиазмального арахноиди-

та является резкое падение зрения в резуль-

тате прогрессирующей первичной атрофии зри-

тельных нервов. Арахноидит задней черепной

ямки может привести к заращению средин-

ной или боковых апертур с развитием ок-

клюзионной гидроцефалии. Существенная роль

в диагностике арахноидита принадлежит

пневмоэнцефалографии, при которой могут

обнаруживаться как расширение и неравно-

мерное заполнение субарахноидальных щелей

и цистерн, так и их' полная облитерация. В

большинстве случаев выявляется расширение

желудочков головного мозга. Спинномозговая

жидкой ь в стадии обострения характеризу-

ется \ меренным цитозом; в резндулльной

стадии она может не изменяться или носить

480