Панцырев Ю.М.(ред.) Клиническая хирургия: справочное руководство

Подождите немного. Документ загружается.

гемодинамических нарушений протекает более

тяжело, особенно при ниткой локализации

сброса на уровне лодыжек и нижней трети

голени.

Диагностика. Жалобы больных не

всегда типичны и сводятся в основном к боли

в конечности, чувству распираний, наличию

косметического дефекта, судорогам по ночам,

отекам. В соответствии с клиническими ста-

диями компенсации и декомпенсации нарастает

тяжесть субъективной симптоматики. При по-

явлении трофических расстройств (язва, дерма-

тит, экзема) появляются сильные, порой не-

стерпимые, боли.

Объективное исследование выявляет отдель-

ные расширенные варикозные узлы, их конгло-

мераты, которые спадаются в горизонталь-

ном положении. Существует ряд типичных

локализаций варикозных узлов: это область

сафенобедренного соустья, где нередко бывают

большие узлы типа венозной аневризмы,

граница средней и нижней трети бедра, верх-

няя треть голени по медиальной поверхности,

надлодыжечная область. Эти варикозные веноз-

ные узлы соответствуют локализации перфо-

рантов. Для определения уровня сброса при-

меняют ряд проб. Положительная проба Бро-

ди -Троянова — Тренделенбурга подтверждает

недостаточность клапанов большой и малой

подкожных вен бедра и голени. Состояние

перфоративных вен проверяют с помощью трех-

жгутовой пробы, маршевой пробы Мэйо —

Претта. При недостаточности перфорантных

вен пальпаторно можно определить дефекты

в апоневрозе голени.

Осложнения варикозного расширения чаще

являются отражением стадии декомпенсации.

К ним относятся: тромбоз варикозных вен и

тромбофлебит; варикозная язва, дерматит, пиг-

ментация кожи, лимфангит, кровотечение из

варикозной язвы.

Флеботонометрию проводят с применением

функциональных нагрузок, она указывает на

разную степень венозной гипертензии как в

поверхностной, так и в глубокой венозной си-

стеме. Допплерография позволяет определить

кровоток в коммуникантных венах и рассчи-

тать его количественно. Флебография показана

в случаях, когда необходима дифференциаль-

ная диагностика первичного варикоза и пост-

тромботической болезни.

Дифференциальный диагноз проводят с

поеттромботическим синдромом, для которого

характерен анамнез, быстрое прогрессирование

заболевания и острое начало. Наличие язвы

голени не всегда связано с варикозной бо-

лезнью, в связи с чем необходимо иметь в виду

следующее: боль при «варикозной» язве усили-

вается в вертикальном положении и стихает

в горизонтальном.

Для дифференциации причин варикоза, осо-

бенно его вторичных форм, связанных со

сбросом крови из артериальной системы, це-

лесообразно определять насыщение крови ки-

слородом из варикозной вены, наличие систо-

лодиастолического шума.

Л е ч с н и е. Консервативное лечение приме-

няется при незначительных проявлениях вари-

козной болезни или при наличии противопока-

заний к хирургическому лечению. В том и в дру-

гом случае используют эластический бинт на

конечность, препараты, тонизирующие веноз-

ную стенку и улучшающие циркуляцию в тка-

нях. Склерозирующая терапия (5'Х раствор

варикоцида, 1 /

Q

или 3 % раствор тромбовара,

11.2 % или 21,5 % висторин) может приме-

няться лишь по строгим показаниям при на-

чальных формах варикозного расширения вен,

а также в комбинации с хирургическими ме-

тодами лечения.

Показания к хирургическому лечению: 1)

прогрессирование субъективных симптомов;

2) признаки венозного застоя — пигментация,

индурация кожи, дерматит или язва; 3) боль-

шие венозные варикозные узлы; 4) кровотече-

ние из варикозного узла.

Хирургические методы лечения основаны

на принципах, позволяющих нормализовать

гемодинамику, и включают следующие виды

вмешательства, устраняющие сброс крови из

глубокой венозной системы в поверхностную:

а) операция Троянова — Тренделенбурга (пере-

вязка сафенобедренного соустья, перевязка

малой подкожной вены в области ее устья); б)

подфасциальная перевязка перфорантных вен

по Линтону или надфасциальная перевязка

этих вен по Кокетту; в) удаление поверхност-

ных вен — методы Нарата, Бебкока; г) обли-

терация или выключение из кровотока поверх-

ностных вен путем наложения множественных

лигатур. Облитерация вен может быть до-

стигнута введением склерозирующих препара-

тов в вену или путем эндоваскулярной электро-

коагуляции с помощью биактивного электрода.

В практике наиболее часто используются

методы иссечения и удаления варикозных

вен, т. е. операция Бебкока в сочетании с не-

которыми другими методами. В ряде случаев

могут быть использованы экстравазальные ме-

тоды устранения клапанной недостаточности,

например операция Веденского, принцип кото-

рой заключается в создании экстравазаль-

ной спирали, суживающей вену в месте круп-

ного клапана.

Тромбозы вен. Венозный тромбоз является

следствием многочисленных заболеваний и

состояний, нарушающих нормальное состоя-

ние коагуляции и ведущих к образованию

тромба в различных отделах венозной системы.

Классификация выделяет следующие формы

и локализации тромбоза вен.

I. Тромбоз системы верхней полой вены:

1) тромбоз верхней полой вены; 2) тромбоз

безымянных вен; 3) тромбоз подключичных

вен (синдром Педжета —Шреттера).

II. Тромбоз системы воротной вены.

III. Тромбоз системы нижней полой вены:

1) тромбоз глубоких вен нижних конечностей

(вены, голени, бедра); 2) тромбоз бедрен-

ной и подвздошной вен (илиофеморадьный

тромбоз); 3) тромбоз нижней полой вены:

а) дистальный сегмент; б) почечный сегмент;

в) печеночный сегмент.

IV. Тромбоз поверхностных вен нижних и

461

верхних конечностей (тромбофлебит поверх-

ностных вен).

Этиология и патогенез. Причины

вторичного тромбоза — механическое или тер-

мическое повреждение, инфекционные, аллер-

гические или опухолевые заболевания. Первич-

ные (спонтанные) тромбозы вен развиваются

в результате замедления кровотока, увеличе-

ния коагуляционных свойств крови, поврежде-

ния эндотелия стенки вены.

Гемодинамический фактор — застой кро-

ви — является результатом общих и местных

нарушении: гиповолемии и i емоконцентрации,

сердечной недостаточности, снижения насос-

нон деятельности периферической мускулату-

ры, аномалии развития вен, наличия мембран.

Сосудистый фактор - повреждение эндоте-

лия — не следует рассматривать с механических

позиций, так как в прямом смысле слова

повреждение может отсутствовать. Речь идет

о поражении эндотелия и возможности кон-

такта тромбоцитов с колагеновыми волок-

нами, а также о снижении фибринолитиче-

ской активности стенки сосуда.

Патологическая анатомия. Тром-

бы чаще всего локализуются первично в си-

нусах венозных клапанов и распространяются

по ходу вены. Различают две основные фор-

мы — флеботромбоз и тромбофлебит. Для пер-

вого характерно наличие свободно лежащего

тромба (окклюзирующего и неокклюзирующе-

го) с небольшой площадкой прикрепления.

Тромб подвергается частичному лизису, пол-

ному лизису, фиброзной организации, которая

в свою очередь приводит к фиброзным изме-

нениям венозных клапанов, их функциональной

и анатомической неполноценности. На 6 — 8-г

сутки начинается воспалительная реакция в ве-

нозной стенке, заканчивающаяся флебосклеро-

зом. При тромбофлебите стенка вены первично

воспалена на большом протяжении, тромб

прикреплен к ней на этом участке, перивас-

кулярные ткани инфильтрированы. Тромбы

могут подвергаться реканализации с частич-

ным восстановлением проходимости вен.

Патофизиология. Тромбоз глубоких

вен включает ряд сложных механизмов нару-

шений микроциркуляции в тканях и общих

гемодинамических расстройств, тяжесть кото-

рых определяется уровнем тромбоза. Острая

окклюзия магистральной вены приводит к

венозной гипертензии выше места закупорки,

растет гидростатическое давление в капиллярах,

отток венозной крови из глубокой системы

нарушен. Кровь поступает по перфорантным

венам в поверхностные вены, последние рас-

ширяются, в них растет гидростатическое давле-

ние. В тканях накапливаются продукты мета-

болизма, нарастает гипоксия как вследствие

недостаточного дренажа тканевой жидкости

и лимфы, так и вследствие спазма артерий

и снижения артериальной крови. Отек тканей

нарастает вследствие нарушения проницаемо-

сти, фильтрации жидкости из сосудов в ин-

терстициальные пространства, в свою очередь

приводя к нарастанию тканевого давления и

трофическим изменениям вплоть до развития

венозной гангрены дистальных отделов ко-

нечности.

Одновременно с этими процессами включа-

ются компенсаторные механизмы: спонтанный

тромболизис, частичный или полный, рекана-

лизация тромба, развитие окольного кровооб-

ращения.

Выделяют два типа коллатералей; истинные

коллатерали, расположенные параллельно ос-

новной вене, и коллатеральные системы, связы-

вающие притоки крупных вен или связываю-

щие вены противоположных сторон.

Диагностика. Ниже рассмотрены ос-

новные в клинической практике формы веноз-

ного тромбоза.

Тромбоз поверхностных вен. Различают пер-

вичный и вторичный тромбоз поверхностных

вен конечностей в связи с возможностью

установления причины, вызвавшей заболевание.

Первичный тромбоз локализуется в системе

большой и малой подкожной вен нижних ко-

нечностей, реже в поверхностной вене боковой

стенки грудной клетки (болезнь Мондора).

Вторичный тромбоз является следствием внут-

ривенных инфузий гиперосмолярных раство-

ров, наличия катетера в вене, травмы, инфек-

ции. Наиболее часто наблюдается тромбоз при

варикозном расширении поверхностных вен.

Основные симптомы — боль по ходу вены,

уплотнение, отек. В случае присоединения вос-

паления (тромбофлебит) кожа над тромбиро-

ванной веной гиперемирована, напряжена, бо-

лезненна, в ряде случаев возникает общая

реакция — температура, тахикардия. Тромбы

в варикозных венах могут подвергаться гной-

ному расплавлению, но большей частью они

медленно рассасываются, вена облитерируется,

реже реканализируется.

Тромбоз поверхностных вен не является

источником эмболии легочной артерии, но в

случае распространения тромба через перфо-

рантные вены на глубокую венозную систему

это осложнение возможно. Восходящий тром-

боз большой подкожной вены опасен как

источник эмболии в том случае, если тромб

доходит до сафенобедренного соустья и рас-

пространяется в бедренную вену, где он мо-

жет быть смыт током крови.

Тромбоз глубоких вен нижних конечностей.

Выделяют тромбоз глубоких вен голени и

тромбоз илиофеморального сегмента. Клини-

чески можно выделить три формы тромбоза

глубоких вен голени: острую с резкой болью,

быстрым нарастанием отека и цианоза; пол-

острую — боль, отек и цианоз возникают при

вертикальном положении больного; бессимп-

томную, когда первым признаком глубокого

венозного тромбоза является эмболия ветвей

легочной артерии.

Основные жалобы больных; боль в ко-

нечности от резко выраженной до минималь-

ной, отек, цианоз, чувство распирания и жа-

ра, парестезии.

Объективное исследование выявляет по-

вышение кожной температуры конечности,

ее асимметрию. До появления отека определен-

ную диагностическую ценность имеют симп-

462

юмы Хомснс; — боль в икроножной мышце

при тыльном сгибании с омы, Ловенберга —

боль при славлснин го тени манжетй сфигмо-

мано метра на уровне травления 60—150 мм рг.,

Мозеса — бо.'Ь при слав ении голени в передне-

заднем направлении и отсутствие таковой при

давлении с боковых сторон. Наиболее досто-

верными служат, спонтанная боль, отек, боль

при пальпации, { тсширение поверхностных

вен и цианоз.

Уровень отека соответствует уровню тром-

боза: отек на уровне лодыжек указывает на

тромбоз глубоких вен голени, отек до средней

трети голени — на тромбоз подколенной вены,

отек до коленного сустава — свидетельство

тромбоза общей бедренной вены.

Расширение подкожных вен и появление

сосудистой венозной сети в сочетании с дру-

гими признаками указывают на глубокий ве-

нозный тромбоз и сами по себе являются ком-

пенсаторными механизмами.

Тромбоз подвздошио-бедреиного сегмента

наблюдается в 10 °

с

всех тромбозов глубоких

вен нижних конечностей. Симптоматика раз-

лична в зависимости от стадии заболеваний.

Выделяют продромальную стадию, или ста-

дию компенсации, и стадию декомпенсации,

или выраженных клинических . проявлений.

В продромальной стадии боль локализуется

в иахово-подвздошной, крестцово-поясничной

областях и в нижней конечности, что обу-

словлено венозной гипертензией и перифле-

битом. В стадии декомпенсации появляется

отек конечностей, боль усиливается. Нередко

первым симптомом может быть эмболия ле-

гочной артерии.

Объективное исследование выявляет отек

конечности; быстрота и последовательность

развития отека различны. Так называемый

нисходящий отек, при котором вначале уве-

личивается в объеме бедро, а затем голень,

наблюдается редко. При восходящем отеке,

начинающемся на голени, возможным исход-

ным пунктом тромбоза служат глубокие вены

голени.

Чаще всего одновременно отекает вся ко-

нечность, наблюдается отек половых органов,

передней брюшной стенки на стороне тромбоза.

Окраска кожи конечности варьирует от мо-

лочно-бледной до пианотичной, появляется

сеть расширенных подкожных вен на бедре

и в паховой области. При пальпации может

быть болезненной паховая область или под-

вздошная область на стороне поражения.

По клиническому течению и особенностям

выделяют следующие формы илиофемораль-

ного тромбоза: а) легкую; б) средне-тяжелую;

в) тяжелую и г) исевдоэмболическую.

Тяжелая форма обусловлена быстрой и

почти тотальной закупоркой всех глубоких

вен конечности и коллатералей. Быстро нара-

стает отек, пианоз конечности, ее похолодание

и снижение или утрата чувствительности, ар-

териальная гипотония, тахикардия. На коже

появляются участки некрозов, особенно в ди-

стальных отделах конечности, в связи с чем

нарастает интоксикация. Влажная гангрена

• ОИСЧНОС1И

\ • *л

пяет общее состояние боль-

ного и час! не бходима высокая ампутация

для спасениу жизни.

Псевдоэм ^одическая форма по клинике

напоминает острую артериальную непрохо-

димость. Она вызвана артериальным спазмом

с исчезновением периферического пульса и в

ряде случаев пульсации бедренной артерии.

Отличительными признаками от артериальной

эмболии служат цианотическая окраска кожи,

усиление рисунка кожных вен, появление отека.

Измерение венозного давления в пора-

женной конечности выявляет повышение

последнего до высоких цифр — 600— 1000 мм

вод. ст. при тяжелых формах глубокого илио-

феморального тромбоза.

Допплерография выявляет закупорку только

крупных вен, начиная с уровня бедренной

вены. Метод очень важен для диагностики

илиофеморального тромбоза, кроме того, он

необходим для контроля за лечением.

Радионуклидная флебография позволяет

диагностировать тромбоз крупных вен, но она

уступает рентгеноконтрастной флебографии.

Флебография — наиболее точный метод выяв-

ления тромба, его локализации и распростра-

ненности. Прямые признаки тромбоза — де-

фекты наполнения и отсутствие контрастиро-

вания венозного ствола. Косвенные призна-

ки — изменение направления кровотока и на-

личие коллатералей.

Лечение. Профилактика тромбоза глу-

боких вен необходима в случаях, когда суще-

ствует риск развития тромбоза в послеопера-

ционном периоде, при длительной иммобили-

зации конечности, длительном постельном

режиме и других условиях.

Ранняя активация больного после опера-

ции, массаж конечностей, применение эласти-

ческих бинтов, накладываемых до операции,

или пульсирующей пневматической компрес-

сии нижних конечностей, активное и пассивное

сгибание стоп играют существенную роль в

снижении частоты послеоперационных тромбо-

зов. В ряде случаев показано применение

а нти ко а гул я нто в с профилактической целью.

Консервативное лечение тромбоза включает

постельный режим, возвышенное положение

ножного конца кровати, эластический бинт на

конечность, активные движения в голеностоп-

ном суставе. Гепарин в дозе 30000 — 40000 ЕД

в течение суток вводят путем непрерывной

инфузий или с интервалом в 4 ч. Длитель-

ность применения гепарина определяют инди-

видуально. Необходим контроль за эффектив-

ностью действия гепарина по времени сверты-

ваемости. После лечения гепарином в среднем

от 3 до 7 дней назначают непрямые анти-

коагулянты, контролируя индекс протромбина,

который должен находиться в пределах 30 —

50°

0

. Наиболее эффективна комплексная тера-

пия — применение антикоагулянтов, антиагре-

гантов и противовоспалительных препаратов

(ацетилсалициловая кислота, бутадион).

Лечение тромболнтическими препаратами

патогенетически наиболее оправдано, так как

ведет к восстановлению проходимости вены.

463

однако необходимо четко доказать наличие

тромбоза (флебография), определить степень

риска от применения тромболитиков, возмож-

ность осложнений, в первую очередь крово-

течения. Используют фибринолизин, стрепто-

киназу, стрептодеказу с соответствующим

контролем за коагулограммой.

Проводить тромболиз можно только при

раннем применении препаратов — сроки до

3 дней от начала заболевания.

В комплексе лечебных мероприятий исполь-

зуют сосудорасширяющие препараты при ар-

териальном спазме.

Хирургическое лечение — тромбэктомия —

показана при массивном илиофеморальном

венозном тромбозе с целью предупреждения

тяжелого посттромботического синдрома и

профилактики эмболии легочной артерии.

Тромбэктомию выполняют из пахового до-

ступа или комбинированного пахового и за-

брюшинного доступа, позволяющего контро-

лировать нижнюю полую вену (профилактика

эмболии легочной артерии). Тромбы извлекают

с помощью катетера Фогарти, который про-

водят в проксимальном и дистальном на-

правлении. После операции применяют гепа-

рин.

Острый тромбофлебит поверхностных вен

служит показанием к хирургическому лечению

при распространении тромба в проксималь-

ном направлении до сафенобедренного соустья.

Производят флебэктомию, контролируя нали-

чие тромба в области впадения подкожной

вены в бедренную.

При массивном отеке нижней конечности

производят фасциотомию; венозная гангрена и

нарастающая интоксикация служит показанием

к ампутации конечности.

Посттромботический синдром — хрониче-

ская венозная недостаточность, развившая-

ся после перенесенного тромбоза вен конеч-

ности. Илиофеморальный венозный тромбоз

в 75 % сопровождается развитием посттром-

ботического синдрома.

Классификация. Посттромботический

синдром разделяют по локализации и протя-

женности патологических изменений в маги-

стральных венах и по тяжести гемодинами-

ческих нарушений в конечности. По локализа-

ции выделяют поражение бедренно-подколен-

ного сегмента, подвздошно-бедренного и ниж-

ней полой вены. По типу: локализован-

ный, распространенный. По форме: отечная,

отечно-варикозная. По стадии заболевания:

компенсация, декомпенсация (без трофических

нарушений, с трофическими нарушениями).

Патогенез. Поскольку спонтанный

тромболиз наблюдается редко, практически все

случаи массивно о тромбоза глубоких вен ве-

дут к выраженной в той или ином степени

хронической венозной недостаточности.

В патогенезе заболевания основную роль

играют следующие факторы: а) спонтанный

тромболиз и его выраженность; б) соедини-

тельнотканная организация тромба, степень

реканализании; в) разрушение и фиброзное

замещение клапанно» о аппарата глубоких вен и

функциональная несостоятельность клапанов;

г) воспалительные изменения венозной стенки,

развитие флебосклероза, перифлебита; д) вто-

ричные изменения и склероз лимфатических

сосудов.

Патофизиология. В норме 80 — 90%

объема крови оттекает по глубоким венам

нижних конечностей, подкожные вены осуще-

ствляют, таким образом, отток небольших

объемов крови. Коммуникационные вены сое-

диняют глубокую и поверхностную венозные

системы, но клапаны их препятствуют поступ-

лению крови из глубоких вен в поверхност-

ные. Нарушение оттока при обтурации глубо-

ких вен ведет к резкому нарушению гемо-

динамики.

Вследствие постоянного высокого давле-

ния в глубоких венах, отсутствия функции

клапанного аппарата кровь направляется в мы-

шечные вены и в перфорантные вены, клапа-

ны последних становятся недостаточными.

Из-за рефлюкса крови в поверхностную си-

стему последняя вначале играет компенсирую-

щую роль, затем с развитием клапанной

недостаточности появляется варикозное рас-

ширение поверхностных вен. Нарастание гид-

ростатического давления в поверхностных ве-

нах в свою очередь ведет к тому, что возникает

феномен балансирующего кровотока: при со-

кращении мышц кровь поступает в поверх-

ностные вены, при расслаблении мышц - в

глубокие. Это утяжеляет тканевую гипоксию,

сопровождается экстравазацией белков и кле-

точных элементов крови в ткани, ведет к отеку,

индурации тканей, пигментации кожных

покровов. Нарушается лимфоотток, микроцир-

куляция в тканях, что приводит к некрозу и

образованию язв.

Диагностика. Симптоматика: боль,

утомляемость, чувство распирания и тяжести,

отеки, трофические расстройства кожи. Объе-

тивное исследование выявляет отек, варикоз-

ное расширение поверхностных вен, изменения

кожи, язвы.

Отек может быть локализованным и диф-

фузным, распространяясь на всю конечность.

Изменения кожи представлены пигментацией,

диффузным или пятнистым цианозом, пурпу-

рой, ангиэктазиями, дерматитом и дермато-

склерозом. Посттромботическая язва всегда

локализуется в нижней трети голени по ее

медиальной поверхности и является следст-

вием лимфовенозного застоя и облитерации

мелких артерий и капилляров в этой области.

Варикозное расширение поверхностных вен

выражено в различной степени. Локализация

их различна. При тромбозе высоких сегмен-

тов видны расширенные подкожные вены в об-

ласти лобка, подвздошной области.

Для оценки проходимости глубоких вен,

степени их реканализации используют пробы

Дельбе — Пертеса, Мэйо — Претта. Состояние

перфорантных вен определяют трех жгутовой

пробой В. Н. Шейниса.

Флеботономефия в венах тыла стопы в со-

четании с функциональными нагрузками вы-

являет не только степень веношой гипертен-

464

зии. но уровень компенсации. Флебография —

основной мегол дна! ностикн — позволяет опре-

делить наличие тромбоза, степень реканализа-

цнп. состояние перфорантных вен и уточнить

показания к выбору метода лечения. Выполнять

флебографию необходимо в сочетании с функ-

циональными нагрузками, исследовать все сег-

менты венозного русла нижних конечностей

для выявления перенесенного тромбоза или

других механических препятствий в венозном

русле типа аномальных клапанов, экстрава-

зальной компрессии и т. д. В ряде случаев

показана лимфография конечности.

Лечение. Консервативные методы рас-

считаны на паллиативный эффект. Они вклю-

чают ношение эластического бинта, массаж

конечности, лечебную гимнастику, периоди-

чески прием диуретиков, трудоустройство,

прием препаратов, улучшающих циркуляцию

в тканях: троксевазин, трентал.

Хирургическое лечение направлено на нор-

мализацию гемодинамических расстройств. Из

предложенных методов следует выделить наи-

более апробированные.

Операция Пальма—Эсперона: перекрестное

шунтирование с помощью большой подкожной

вены бедра. Операция показана при окклюзии

подвздошно-бедренного сегмента.

Операция Аскара — продольное рассечение

глубокой фасции голени с ушиванием ее в виде

дупликатуры с целью образования постоян-

ного «внутреннего эластического чулка».

Операция Линтона

(см. рис. 145) —

субфас-

циальная перевязка коммуникативных вен го-

лени с целью ликвидировать сброс крови из

глубокой венозной системы в поверхностную

и направить весь кровоток по глубокой вене.

Операция показана только по удовлетвори-

тельной реканализации и сохранения про-

ходимости глубоких вен.

Синдром Педжета —Шреттера — тромбоз

подключичной вены. Занимает второе место

среди всех случаев венозной непроходимости.

Морфологическая основа — патологические из-

менения в дистальном отделе подключичной

вены, связанные с ее хронической травматиза-

цией в области реберно-ключичного проме-

жутка. Частота синдрома увеличилась в по-

следние годы в связи с расширением показа-

ний к пункции и катетеризации подключичной

вены. Выделяют острую, подострую и хрони-

ческую стадии заболевания.

Диагностика. Наиболее характерный

симптом синдрома Педжета —Шреттера —

отек верхней конечности от кисти до плече-

вого сустава. Менее постоянны боль в пора-

женной конечности, цианоз кожных покровов,

онемение, парестезии. В хронической стадии

отмечают подкожное расширение вен в области

плеча и верхней половине грудной клетки на

стороне поражения.

Лечение в острой стадии должно быть

направлено на профилактику продолженного

тромбоза, уменьшение отека, ликвидацию ан-

гиоспазма. Оперативное вмешательство может

быть показано по миновании острых явлений

при тяжелых нарушениях венозного оттока.

снижающих трудоспособность больною. Оп-

тимальным методом операции является под-

ключи ч но- или подмышечно-яремное ауто-

венозное шунтирование с использованием

трансплантата из большой подкожной вены

бедра.

Синдром верхней полой вены (ВПВ) обуслов-

лен нарушением нормального венозного крово-

тока по системе безымянных и верхней полой

вены в связи с их тромбозом, компрессией,

опухолями, медиастинитом. Чаще встречается

в онкологической практике. Возраст больных —

30 — 50 лет. Мужчины болеют в 4—5 раз чаще

женщин.

Диагностика. К известной клинической

триаде симптомов (цианоз и отечность лица,

шеи, плечевого пояса и рук, расширение по-

верхностных подкожных вен) следует добавить

головную боль, одышку, носовые кровотече-

ния, набухание вен щек и лица и резкое усиление

жалоб при наклонах туловища вперед и ле-

жа, вынужденное полусидячее положение боль-

ных. Соответственно нарушению проходимо-

сти просвета ВПВ и коллатеральной компенса-

ции различают 3 степени клинических наруше-

ний: 1) при венозном давлении 150 мм вод.

ст. отмечается умеренная синюшность кожных

покровов головы, одышка при физической

нагрузке; 2) при венозном давлении 200 мм

вод. ст. — обычно цианоз лица и шеи, набу-

хание вен лица, головная боль, отечность при

наклоне туловища; 3) при венозном давлении

свыше 300 мм вод. ст. — выраженный цианоз,

постоянная отечность лица и шеи, интенсивная

головная ,боль, одышка в покое, полнокро-

вие склер, полная потеря трудоспособности,

вынужденное положение тела.

Острые тромбозы ВПВ крайне редки, в ос-

новном они травматические. В большинстве

случаев заболевание развивается постепенно и

имеет длительное, прогрессирующее течение.

Диагностика основана на вышеописанных

жалобах, измерении венозного давления на

руках. Рентгенологическое исследование груд-

ной клетки направлено на выявление факторов

компрессии ВПВ: опухолей средостения, лег-

ких, аневризм восходящей аорты и ее дуги,

медиастинита. Заключительный метод диагно-

стики : рентгеноконтрастная серийная флебогра-

фия через систему глубоких вен обеих верх-

них конечностей позволяет выявить локали-

зацию, степень и протяженность окклюзии,

а также пути коллатерального кровотока и

возможности хирургической коррекции забо-

левания.

Лечение. Консервативное лечение должно

быть противовоспалительным, оно направлено

на улучшение реологических свойств крови,

а также улучшение коллатерального венозного

кровотока (троксевазин, бруфен, курантил, эс-

кузан). Проблема хирургического лечения до

настоящего времени удовлетворительно не раз-

решена. Различные варианты длинных подкож-

ных шунтирующих операций из системы ВПВ

в систему нижней полой вены (яремно-под-

ключично-бедренные шукты) малоэффективны.

Недолговечны и применявшиеся полубиологи-

465

ческие протезы при шунтировании крови из

безымянных вен в ушко правого предсердия.

При экстравазальной компрессии ВПВ пока-

заны декомпрессионные операции и флеболиз

из полной срединной стернотомии. Определен-

ные перспективы возникают в связи с разра-

боткой в настоящее время трансплантатов из

консервированной вены пуповины человека.

Глава XXVII

ГОЛОВНОЙ МОЗГ

Общие вопросы диагностики

Симптоматика. Обще мозговые сим-

птомы отражают общую реакцию головного

мозга на патологический процесс и могут быть

обусловлены внутричерепной гипертензией,

интоксикацией и др. Характерны различные

степени нарушения сознания (оглушение, со-

пор, кома), головная боль, тошнота, рвота,

эпилептические припадки, головокружение, ме-

нингеальный синдром, застойные явления на

глазном дне.

В большинстве своем описанные симптомы

при нейрохирургической патологии головного

мозга бывают обусловлены гипертензионным

синдромом — симптомокомплексом повышения

внутричерепного давления, который развивает-

ся при объемных внутричерепных процессах,

окклюзии ликворных путей, отеке мозга раз-

личного происхождения (черепно-мозговая

травма, инфекция, опухоль и др.), а также

при нарушениях секреции или резорбции лик-

вора. Клинически гипертензионный синдром

проявляется общей распирающей головной

болью, чаще в ночное или утреннее время, и

сопровождающейся тошнотой и рвотой. На-

блюдаются застойные изменения на глазном

дне, вторичные гипертензионные изменения на

краниограммах (усиление пальцевых вдавле-

ний, истончение турецкого седла), повышение

давления цереброспинальной жидкости.

Окклюзия ликворных путей — закупорка

путей ликворооттока из желудочков головного

мозга опухолевым или рубцово-спаечным про-

цессом в области межжелудочковых отверстий,

водопровода мозга, срединной или боко-

вых апертур, приводящая к значительному

расширению желудочковой системы и повыше-

нию внутричерепного давления.

Отек и набухание головного мозга — увели-

чение объема мозга в результате нарушения

водно-электролитного обмена в мозговой тка-

ни. Отек и набухание мозга — фазы одного и

того же процесса. В начальной стадии раз-

вития они обратимы. В патогенезе отека-на-

бухания мозга ведущую роль играют вазо-

моторно-трофические нарушения, возникаю-

щие на фоне функциональной недостаточности

пензров промежуточного мозга и гипофизарно-

надиочечниковой системы. Отмечается веноз-

ная гиперемия с капиллярным стазом. Церебро-

спинальная жидкость из цистерн мозга вы-

тесняется в спинномозговой канал.

Оболочечные симптомы — симптомы раз-

дражения мозговых оболочек, ригидность за-

тылочных мышц, симптомы Кернига и Бруд-

зинского, болезненность при движении глазных

яблок, светобоязнь, головная боль с тошно-

той, рвотой и брадикардией. Наиболее выра-

женный оболочечный (менингеальный) синд-

ром наблюдается при менингите и субарах-

ноидальном кровоизлиянии.

Очаговые симптомы — неврологиче-

ские симптомы, обусловленные непосредствен-

ным влиянием патологического процесса на

структуры головного мозга. К ним относится

и местная головная боль, причиной которой

является раздражение чувствительных череп-

ных нервов и иннервируемых ими участков

твердой мозговой оболочки. Различают оча-

говые симптомы раздражения — следствие ир-

ритации тех или иных структур мозга и оча-

говые симптомы выпадения — результат раз-

рушения соответствующих областей мозга. По

мере развития патологического процесса

симптомы раздражения могут трансформи-

роваться в симптомы выпадения (например,

фокальные судороги в руке могут смениться

ее парезом).

Очаговые симптомы, развивающиеся в ре-

зультате раздражения ядерных образований

дна ромбовидной ямки, проявляются синдро-

мом Брунса, при котором изменения положе-

ния головы вызывают приступы системного

головокружения, сопровождающиеся голов-

ной болью, рвотой, нистагмом, диплопией,

нарушениями дыхания и сердечно-сосудистой

деятельности, иногда потерей сознания. Вне

приступов большинство больных сохраняют

вынужденное положение головы.

Отдаленные неврологические

симптомы свидетельствуют о нарушении

функций отделов мозга или черепных нервов,

значительно удаленных от места непосредствен-

ного воздействия патологического процесса.

Развитие симптомов на отдалении от основ-

ного процесса может быть связано с сопутст-

вующей внутричерепной гипертензией, сосу-

дистыми нарушениями, дислокацией мозга.

Дислокация мозга представляет собой сме-

щение и деформацию мозгового вещества под

влиянием изменения объемных соотношений

между содержимым черепной полости. В усло-

466

виях постепенного увеличения объема внутри-

черепного очага дислокация мозга может ос-

ложняться развитием вк.шнеиий за счет ущем-

ления отдельных частей мозга в естественных

отверстиях черепа и твердой оболочки. С кли-

нической точки зрения наиболее важны височ-

но-тенториальное вклинение и ущемление

продолговатого мозга в большом затылочном

отверстии. Вклинения проявляются быстро

нарастающими вторичными симптомами по-

ражения мозгового ствола с нарушением жиз-

ненно важных функций — сердечно-сосудистой

системы и дыхания. Кроме указанных двух

видов вклинения, при односторонних опухолях

лобной и теменной локализации иногда на-

блюдается смещение и вклинение мозга под

большой серповидный отросток, а при опухо-

лях задней черепной ямки — смещение мозжечка

снизу вверх с вклинением участка мозжечка

между свободным краем тенториального от-

верстия и мозговым стволом.

Наиболее серьезен прогноз нейрохирурги-

ческих заболеваний при поражении стволовых

отделов мозга, которое может быть обуслов-

лено как непосредственным влиянием патоло-

гического очага, так и дислокационными явле-

ниями. Поражение структур среднего мозга со-

провождается развитием четверохолм-

ного синдрома, при котором наблюда-

ются параличи или парезы взора вверх, сни-

жение реакции зрачков на свет, расстройства

конвергенции, нарушение слуха, вегетативно-

сосудистые нарушения, двусторонние патоло-

гические рефлексы, угасание сухожильных реф-

лексов.

Поражение каудальных отделов продолго-

ватого мозга приводит к бульбарному

параличу. Бульбарный паралич возникает

при опухолях, черепно-мозговой травме,

отеке и дислокации мозга в большую заты-

лочную дыру, при гематомах задней черепной

ямки, нарушениях кровообращения в бассейне

позвоночной и основной артерий, при сирин-

гобульбии (см. Сирингомиелия).

При бульбарном параличе страдают ядра

IX, X, XII нервов, двигательные, чувствитель-

ные проводники и ретикулярная формация

продолговатого мозга. Развиваются расстрой-

ства глотания (поперхивание, попадание жид-

кой пищи в нос), дисфония, дизартрия, носо-

вой оттенок речи, паралич мягкого неба и

голосовых связок, паралич мышц гортани и

языка с их атрофией и реакцией перерож-

дения при исследовании электровозбудимости;

выпадают глоточный, небный, кашлевой, чи-

хательный рефлексы, нарушается вкус, исчезает

нижнечелюстной рефлекс. Иногда присоеди-

няются расстройства равновесия, координации

движений, слуха, альтернирующая гемигипе-

стезия и гемиплегия, вегетативные расстройст-

ва, слюнотечение, повышенная потливость од-

ной половины лица, асимметрия температуры.

Особенно опасными симптомами бульбарного

паралича являются нарушения дыхания (учаще-

ние, невозможность произвольного его регули-

рования, аритмия или патологические ритмы

дыхания типа Чейна — Стокса или Биота) и

кровообращения (аритмия пульса, резкая та-

хикардия, реже брадикардия, падение сердеч-

ной деятельности). В тяжелых случаях насту-

пает смерть при явлениях остановки дыхания

и прогрессирующего падения сердечной дея-

тельности.

Бульбарный паралич следует дифференци-

ровать от псевдобульбарного u а р а-

л и ч а, который развивается в результате

двустороннего поражения кортихо-нуклеар-

ных путей и также проявляется нарушением

глотания, фонации, дыхания. При псевдобуль-

барном параличе нет мышечных атрофии,

фибриллярных подергиваний, нижнечелюстной

рефлекс повышен, отмечаются симптомы

орального автоматизма, насильственные смех

и плач, амимия, акинезия, склонность к сгиба-

тельной позе туловища. При уходе за боль-

ными с бульбарными нарушениями следует

помнить об опасности аспирации частиц пищи

и рвотных масс с последующим развитием

пневмонии. Если самостоятельное дыхание

не обеспечивает адекватную вентиляцию, пока-

зано применение дыхательных аппаратов.

Вынужденное положение голо-

вы. Для нейрохирургической диагностики важ-

ную роль играет симптом, встречающийся

при внутричерепных процессах, близких к

средней линии и влияющих на ликворообра-

щение. Часто вынужденное положение головы

бывает при синдроме Брунса, обусловленном

свободным цистицерком или подвижной опу-

холью IV желудочка. При опухолях червя

мозжечка или IV желудочка, расположенных

по средней линии, больные держат голову

неподвижно на вытянутой вперед шее, реже

запрокидывают ее кзади; при опухолях полу-

шария мозжечка наклоняют ее вбок в сторону

очага. В дальнейшем к вынужденному поло-

жению головы присоединяется вынужденное

положение в постели в определенной фикси-

рованной позе. В некоторых случаях вынужден-

ное положение головы может быть обуслов-

лено рефлекторным напряжением шейных

мышц в результате раздражения чувствитель-

ных нервов или раздражения лабиринта и

его проводящих путей.

Данные объективного исследования. При

осмотре отмечают изменения формы и раз-

меров черепа, нарушения целостности мягких

покровов и особенности их васкуляризации.

Необходимо регистрировать частоту и рит-

мичность дыхания и сердечной деятельности,

проводить измерения артериального давления

на обеих руках. Тщательное неврологическое

исследование с оценкой высших корковых

функций и психического статуса и последую-

щим анализом очередности развития гипертен-

зионных, очаговых и отдаленных неврологи-

ческих симптомов способствует установлению

характера и локализации внутричерепного па-

тологического процесса. Обследование боль-

ного с заболеванием головного мозга всегда

проводится комплексно с обязательным при-

влечением специалистов различного профиля.

В нейрохирургическом учреждении наряду с

нейрохирургами всегда работают невропато-

467

логи, психиатры, нейропсихологи, нейрооф-

тальмологи, отоневрологи, рентгенологи и

физиологи.

При нейроофтальмологическом

осмотре определяют остроту и поля зре-

ния,

выстояна я глазных

яблок, функцию гла-

зодвигательных нервов, диагностируют застой-

ные изменения глазного дна и дифференци-

руют явления первичной и вторичной атро-

фии зрительных нервов.

Отоневрологический осмотр вы-

являет данные о функциональном состоянии

вестибулярного, слухового, вкусового и обо-

нятельного анализаторов, иннервации носо-

глотки и гортани. Оценка динамики гипертен-

зионных и стволовых нарушений играет важ-

ную роль в топической диагностике пораже-

ния стволовых отделов мозга.

При рентгенографии оценивается характер

структурных изменений в

костях

черепа, диф-

ференцируются вторичные (гипертензионные)

изменения (усиления пальцевых вдавлений,

порозность турецкого седла, истончение костей,

расхождение швов и др.) от первичных изме-

нений, обусловленных непосредственным воз-

действием патологического процесса (гиперо-

стоз, деформация, деструкция, повреждения

и др.).

Диагностические методы

Пункционные методы исследования ликвор-

ной системы головного мозга позволяют из-

мерить давление и исследовать цереброспи-

нальную жидкость в различных участках лик-

ворной системы.

Люмбальная пункция обычно про-

изводится при положении больного лежа в

промежутке между остистыми отростками

Lin и Lj

V

. Давление цереброспинальной жид-

кости в норме колеблется в пределах \%S

180 мм вод. ст. С диагностической целью

показано медленное извлечение 2-3 мл лик-

вора. Особую осторожность следует соблю-

дать в случаях резкого повышения внутричереп-

ного давления и симптомов дислокации мозга

ввиду возможного развития опасных для жиз-

ни синдромов вклинения.

Субокципитальная пункция п

ри

.

меняется для извлечения ликвора из большой

цистерны или при нисходящей миелографии

Пункцию производят в положении больного на

боку, голова наклонена кпереди. Иглу вводят

на середине расстояния между большим та-

тылочным бугром и остистым отростком Сц

по направлению кверху и кпереди до упора

в затылочную кость. Затем, изменив направле-

ние иглы, осторожно соскальзывают с кости

вниз и прокалывают атлантозатылочную мем-

брану, после чего из иглы начинает поступать

ликвор. Иглу не следует проводить дальше

5 см у мужчин и 4 см у женщин из-за

опасности ранения продолговатого мозга.

Субокципитальная пункция безусловно проти-

вопоказана при опухолях задней черепной

ямки и особенно при краниоспинальных опу-

холях.

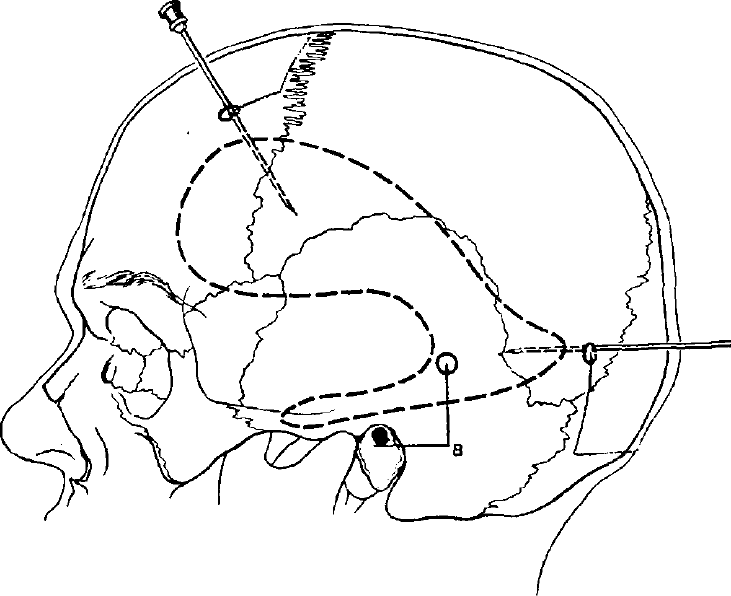

Пункция желудочков мозга (рис.

146) применяется с диагностической и лечебной

целью для разгрузки желудочковой системы

при окклюзии ликворных путей.

Пункция передних рогов. После

анестезии мягких покровов черепа 10-15 мл

2 % новокаина накладывают фрезевое отверстие

на расстоянии 2 см кпереди от коронарного

шва и на 2 см кнаружи от сагиттальной

линии. Канюлю вводят параллельно сагитталь-

ной плоскости в направлении линии, соединя-

ющей слуховые проходы на глубину 5-5,5 см.

<&3

б

Рис. 146. Типичные

точки для пункции пе-

редних (а), задних

(б)

и нижних (в) рогов же-

лудочков мозга.

468

П у м к ц н я задних р о г о и. Фрсзеное

отверстие накладывают на расстоянии 3 см

кнаружи и на 4 см выше большого затылочного

бмра. Канюлю вводя! но направлению к верх-

ненаружному краю глазницы на глубину до

5 см.

П у н к ц и я нижних р о г о в. Фрезевое

отверстие накладывают на 3 см выше и на

3 см кзади от наружного слухового прохода.

Канюлю направляют на верхний край ушной

раковины противоположной стороны. Глубина

введения канюли 4 см.

Следует обратить внимание на необходи-

мость осторожного надсечения твердой мозго-

вой оболочки перед введением канюли во из-

бежание отрыва оболочечных вен.

Цереброспинальна-я жидкость

(лнквор) заполняет желудочки и субарахнои-

дальные пространства головного и спинного

мозга. Общее ее количество в норме колеблется

от 100 до 150 мл, из них в желудочках

мозга содержится 20 — 40 мл. Секреция жид-

кости осуществляется хориоидными сплете-

ниями желудочков,^ резорбция —мозговыми

оболочками. Она представляет собой светлую

прозрачную жидкость с относительной плот-

ностью 1006—1007, содержащую 0,2 — 0,33 г/л

белка и большое количество электролитов:

хлоридов (725 — 750 мг %), калия (14 мг %),

натрия (320 — 350 мг%), кальция (6 мг%), маг-

ния (3,2 мг%), фосфора (1 — 2 мг%). Содер-

жание сахара цереброспинальной жидкости со-

ставляет 40 — 70% от уровня его в крови, в

среднем 42 — 60 мг%. Нормальный цитоз — ко-

личество клеток в 1 мкл жидкости — не более 5.

Цистернальная жидкость (большая цистерна

мозга) имеет относительную плотность 1003 —

1008 при содержании белка 0,143 — 0,2 г/л и ци-

тозе от 0 до 2. Вентрикулярная жидкость

(боковые желудочки мозга) с относительной

плотностью 1002—1004 содержит 0,06 — 0,16%

белка, клетки отсутствуют. Состав церебро-

спинальной жидкости изменяется при различ-

ных патологических процессах в центральной

нервной системе. Для опухолей головного и

спинного мозга характерно повышение со-

держания белка (1—3 г/л и более) при нор-

мальном цитозе (белково-клез очная диссоциа-

ция), иногда ксантохромная окраска церебро-

спинальной жидкости, отмечаются положи-

тельные глобулиновые реакции (Нонне — Апель-

та, Панди и др.), паралитический тип реакции

Ланге, повышается содержание сахара. При ме-

нингитах цереброспинальная жидкость мутно-

ватая, содержит большое количество клеток

(до несколько десятков тысяч в 1 мкл) при

небольшом увеличении содержания белка. Важ-

ное значение имеет бактериологическое ис-

следование жидкости.

При злокачественных опухолях и метастазах

головного и спинного мозга при микроскопии

жидкости можно обнаружить опухолевые

клетки.

Проба Арендта применяется для диф-

ференциальной диагностики сообщающейся и

несообщающейся гидроцефалии. Проба осуще-

ствляется путем одновременного измерения

Рис. 147. Вентрикулография. Контурируются

расширенные III и боковые желудочки. Водо-

провод среднего мозга окклюзирован и отдав-

лен кпереди большой опухолью червя моз-

жечка.

давления люмбального и вентрикулярного

ликвора при изменениях положения тела отно-

сительно горизонтальной плоскости. Если дав-

ление при этом изменяется по принципу сооб-

щающихся сосудов, то проходимость ликвор-

ных путей не нарушена. В противном случае

имеет место окклюзионная (несообщающаяся)

гидроцефалия.

Рентгеноконтрастные методы позволяют

получить изображение ликворных пространств

головного мозга путем введения негативных

(воздух, кислород) или позитивных жиро- или

водорастворимых контрастных веществ.

Пневмоэнцефалография применя-

ется для уточнения локализации внутричереп-

ных патологических процессов. Воздух, кото-

рый в количестве 15—150 мл вводят в под-

паутинное пространство, заполняет желудочки,

субарахноидальные щели и цистерны.

Цистернография — разновидность

пневмоэнцефалографии, целью которой явля-

ется контрастирование цистерн основания моз-

га воздухом, вводимым при положении боль-

ного сидя эндолюмбально в количестве 10 —

30 мл.

Вентрикулография осуществляется

введением контрастного вещества в желудочки

головного мозга, что позволяет установить

уровень окклюзии ликворных путей и получить

четкое изображение желудочковой системы

(рис. 147).

Ангиография — рентгеноконтрастный

метод, позволяющий в большинстве случаев

по характеру изменений и смешений мозго-

вых сосудов судить о природе, локализации

и источниках васкуляризации внутричерепных

патологических процессов. Контрастное веще-

ство вводят в просвет сосудов пункционным

или катетеризационным способом. При то-

тальной церебральной ангиографии одновре-

менно контрастируются все магистральные

469

Рис. 148. Каротидная ангиография. Мешотчатая аневризма бифуркации внутренней сон-

ной артерии.

сосуды головного мозга и их интракраниаль-

ные ветви. При селективной церебральной

ангиографии контрастируется только бассейн

васкуляризации одного из магистральных со-

судов. Для диагностики патологических про-

цессов, локализующихся в полушариях голов-

ного мозга, применяется каротидная ангиогра-

фия (рис. 148), при которой контрастное

вещество вводят в сонную артерию. Диагно-

стика процессов в пределах задней черепной

ямки осуществляется с помощью вертебралъ-

ной ангиографии с введением контрастного

вещества в позвоночную артерию.

Снимки в различные периоды прохождения

контрастного вещества по сосудистому руслу

позволяют видеть артериальную, капилляр-

ную и венозную фазы.

Радиологический метод исследования голов-

ного мозга. Радионуклидная гамма-

энцефалография (сцинтиграфия) осно-

вана на способности радиоактивных соедине-

ний накапливаться в ткани опухолей, абсцессах,

очагах некроза, кровоизлияний. Радиофарм-

препарат вводят внутривенно или перорально,

после чего с помощью сцинтиграфии или ска-

нирования изучают его распределение в голов-

ном мозге.

Me годы исследования моле о вот о кровообра-

щения делятся на кг. 'ичественные и качествен-

ные. Количественные методы дают точную,

выраженную в миллилитрах за 1 мин, инфор-

мацию о величине мозгового кровотока, в то

время как качественные методы позволяют

судить лишь об относительных изменениях

параметров мозгового кровообращения.

Для исследования кровотока в сонных арте-

риях применяют флоуметрию в двух вариантах.

Ультразвуковая флоуметрия дает

возможность судить об относительных изме-

нениях притока крови по сонной артерии без

повреждения кожных покровов. Методика

электромагнитной ф л о у м е т р и и да-

ет точные количественные данные о величине

артериального притока, но требует непосред-

ственного наложения датчиков на обнаженные

сосуды.

Количественные исследования тотального

мозгового кровотока проводят по ме годам

Кетн - Шмидта или Стюарта - Гамильтона, ос-

нованным на определении артерновенозной

разницы вводимых интракаротидно, внутри-

венно или ингаляционно радионуклидов. кр

а

"

сителей или газов.

Количественные исследования регионарно-

го мозгового кровотока в различных участкз*

головного мозга осуществляют радионуклид-

ными методами, определяющими скорость вы-

ведения (клиренс) из мозговой ткани введенные

в сосудистое русло радиоактивных индик*

1

^

ров. Наиболее точные результаты пол>чакт

при инграк-арогилном введении нндикаюра^

Для оценки локального мозгового кров**

1

'

470