Панцырев Ю.М.(ред.) Клиническая хирургия: справочное руководство

Подождите немного. Документ загружается.

Л с ч е н и е. Консервативное лечение: кор-

тикостероилы, противовоспалительные сред-

ства (бруфен, ипдоме шин), цитос газики, гепа-

рин, коррекция реологических свойств крови,

гипотензивные и антиангинальные средства по

показаниям. По некоторым данным, через

Шлет катамнестического наблюдения за боль-

ными, получившими медикаментозное лечение,

остались в живых лишь 38% больных. По

данным ИССХ им. Бакулева, в аналогичной

группе больных после операций в сочетании с

медикаментозной терапией были живы

75% больных.

Операция должна быть направлена на

устранение ведущего клинического синдрома с

реваскуляризацией головного мозга, верхних

конечностей, нисходящей аорты, органов пище-

варения и почек. Виды операций описаны в

соответствующих разделах. При реконструкции

торакоабдоминальной аорты с одновремен-

ной пластикой ветвей операции проводят в

условиях умеренной гипотермии (31 — 32 °С).

В последние годы разработана методика

одновременной трансаортальной эндартерэк-

томии из аорты и ее ветвей единым блоком

путем продольной аортотомии.

Хроническая ишемия мозга и верхних ко-

нечностей (синдром Такаясу) обусловлена ок-

клюзирующими заболеваниями ветвей дуги

аорты (безымянный ствол, сонные, подклю-

чичные и позвоночные артерии), при которых

развиваются неврологические расстройства,

зрительные расстройства по центральному и

периферическому типу, нарушения функции

ЛОР-органов, трофические изменения мягких

тканей головы и костей черепа, церебро-

ишемическая артериальная гипертензия, а так-

же ишемия верхних конечностей. Основные

причины — атеросклероз, неспецифический

аорто-артериит, экстравазальные компрессии,

фиброзная дисплазия, специфические арте-

рииты.

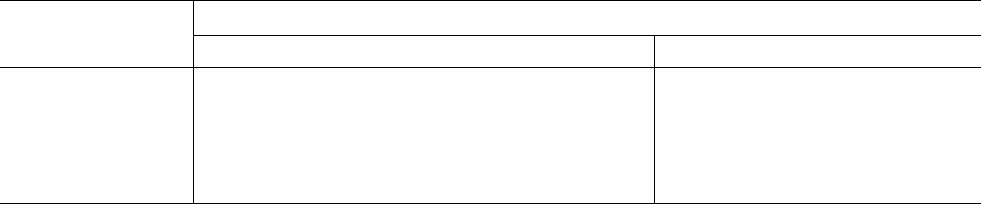

Классификация мозговой артериальной

недостаточности представлена в табл.

Различают также ишемию кароти/шого и

вертебробазилярного бассейна. Транзиторные

ншемические атаки встречаются в 3 раза чаще

в вертебробазиляриом бассейне, ишемический

инсульт — в 8 раз чаще в каротидном бассей-

не, причем в

2

/з случаев внезапно.

Диагностика. Ишемия каротидного

бассейна выражается в 60% случаев онеме-

нием и парестезией конечностей, корковым

моно- и гемипарезом, преходящей афазией,

корковой дизартрией, преходящей слепотой

одного глаза, односторонним синдромом Гор-

нера (птоз, миоз, энофтальм), перекрестным

окулопирамидным синдромом.

Вертебробазилярная недостаточность более

чем у 40% больных выражается головной

болью, приступами потери сознания, дипло-

пии, системным головокружением, наруше-

нием статики и походки, звоном в ушах,

появлении пелены, сетки перед глазами. Реже

развиваются преходящая глухота, преходящая

слепота, тотальная амнезия, двигательно-

чувствительные альтернирующие симптомы,

бульбарные нарушения (дизартрия, дисфония,

дисфагия), метаморфопсия, гомонимная геми-

анопсия, вегетососудистые пароксизмы.

Диагностика хронической мозговой ' ише-

мии основывается на перечисленных симпто-

мах, неврологических, офтальмологических

расстройствах. Пальпаторно определяется от-

сутствие или ослабление пульсации на сон-

ных, височных артериях, систолический шум

над ними и позвоночной и подключичной

артериями. Обязательным является сравне-

ние артериального давления на верхних ко-

нечностях. Среди инструментальных методов

диагностики следует выделить прямую сфиг-

мографию с сонных и височных артерий,

термографию головы, реоэнцефалографию,

фиксирующую асимметрию кровенаполнения

различных бассейнов мозга, ультразвуковую

допплерографию, определяющую направление

и скорость кровотока по магистральным

артериям, кровоснабжающим головной мозг и

Стадия болезни

Ишемия мозга

Стадия болезни

очаговая

диффузная

Компенсация

Субкомпенсация

Декомпенсация

Бессимптомная

Транзиторные ишемические атаки

Прогрессирующий ишемический инсульт

Законченный ишемический инсульт

Бессимптомная

Церебрастения

Выраженная энцефалопатия

Резко выраженная энцефалопа-

тия

переток из одного бассейна в другой. Сни-

жение кровенаполнения в каротидном бассей-

не фиксируется с помощью измерения АД в

центральной артерии сетчатки. При пораже-

нии бифуркации сонной артерии производит-

ся пункционная селективная каротидиая ангио-

графия. При поражении устьев ветвей дуги

аорты — панартериография дуги по Сельдии-

геру. При поражении позвоночных артерий —

селективная ангиография подключичных арте-

рий по Сельдингеру.

Лечение. Консервативное лечение нап-

равлено на компенсацию кровоснабжения

мозга за счет улучшения свертываемости

крови, ее реологических свойств, расширения

коллатералей, спазмолитической, противо-

склеротической и противовоспалительной те-

рапии (комнламин, стугерон, ноотроиил,

ангинин, но-шпа).

Реконструктивные операции показаны при

бессимптомном стенозирующем поражении

бифуркации сонных артерий, а также при

15*

451

транзиторных ншемических атаках, прогрес-

сирующем инсульте и в первые 6 ч стабиль-

ного инсульта без выраженной неврологичес-

кой симптоматики и особенно с потерей соз-

нания. Операцией выбора при стенозе бифур-

кации сонной артерии является транскаротид-

ная эндартерэктомия. При стенозе устья поз-

воночной артерии надключичным доступом

производят чресподключичную эндартерэкто-

мию. При окклюзии брахиоцефального ствола

и устья левой сонной артерии путем продоль-

ной стернотомии производят их резекцию с

протезированием. При «стил-синдроме» (пе-

реток крови из мозга в верхние конечности)

вследствие окклюзии подключичных артерий

показана экстраторакальная имплантация под-

ключичной артерии в сонные.

Прогноз. После реконструктивных опе-

раций в стадии бессимптомных окклюзии в

отдаленные сроки хороший результат сох-

раняется в 100% случаев, а в стадии тран-

знторных ишемических атак - в 95 % случаев.

При диффузной мозговой недостаточности

и после операций в стадии законченного ин-

сульта положительные результаты операции

сохраняются лишь у 50% больных.

Хроническая ишемия верхних конечностей

обусловлена окклюзирующими заболевания-

ми артерий и экстравазальной их компрес-

сией. Состояние руки при окклюзии подклю-

чичной артерии определяется ишемией тканей

и нарушением иннервации руки вследствие

ишемии нижнешейного и верхнегрудного

сегментов спинного мозга.

Диагностика. Жалобы больных сво-

дятся к чувству онемения, зябкости, быстрой

утомляемости при работе и поднимании рук

вверх, боли в пальцах, кистях, предплечьях,

атрофии мышц плечевого пояса и рук, сни-

жению мышечной силы рук, похолоданию

пальцев и редко гангрене и некрозу пальцев

кисти. При осмотре обращает на себя внима-

ние снижение болевой и температурной чувст-

вительности, сухожильных и периостальных

рефлексов, термоасимметрия, похудание руки

по сравнению со здоровой. Пульсация

лучевой артерии резко ослаблена либо отсутст-

вует, АД на стороне поражения обычно сни-

жено до 80 — 90 мм рт. ст. Возможны симп-

томы сосудисто-мозговой недостаточности,

обусловленные перетоком крови по позвоноч-

ным артериям от мозга к руке и обычно

усиливающиеся при физической нагрузке на

ишемизированную конечность.

Наряду с заболеваниями артерий в разви-

тии хронической ишемии верхних конечностей

большую роль играет экстравазальная комп-

рессия подключичной артерии — так называе-

мый синдром сдавления на выходе из груд-

ной клетки или нейроваскулярные синдромы

(одновременно происходит компрессия и плече-

вого сплетения).

Скаленус-сипдром обусловлен аномалиями

передней лестничной мышцы, ее длительным

спазмом, дистрофическими изменениями и

гинер'1 рофией сухожильной части мышцы. Боль

обычно локализуется в области шеи, надплечья.

иррадиирует по локтевой поверхности руки.

При вовлечении в процесс позвоночной артерии

могут развиваться симптомы вертебробазиляр-

ной недостаточности. Для выявления синдро-

ма рука на стороне поражения сгибается в локте-

вом суставе и отводится в сторону при одновре-

менном резком повороте головы в противо-

положную сторону. При этом происходит

ослабление или исчезновение пульса и давления

на руке, а в проекции подключичной артерии

фиксируется систолический шум. Эти симп-

томы могут быть зафиксированы с помощью

объемной сфигмографии, фоноангиографии,

реовазографии.

Синдром шейного ребра вызван компрессией

сосудов и плечевого сплетения между лест-

ничной мышцей и добавочным ребром, кото-

рое может пальпироваться в надключичной

области, причем при надавливании на него

возникают боль и парестезия в руке. Ребро

или увеличенный поперечный отросток VII

шейного позвонка хорошо выявляется рентгено-

логически.

Костоклавикулярный синдром обусловлен

анатомическим сужением пространства между

ключицей, I ребром и фиброзным краем ре-

берно-ключичной мышцы. В отличие от ска-

ленус-синдрома при этом наблюдается веноз-

ный стаз в руке. Диагностическая проба за-

ключается в отведении плечевого пояса и рук

назад при положении тела по стойке «смирно».

Рентгенологически отмечаются высокое стоя-

ние первого ребра, увеличение дуги I ребра в

боковой проекции.

Гиперабдукционный синдром обусловлен

сдавлением сосудисто-нервного пучка патоло-

гически измененной или анатомически особо

расположенной малой грудной мышцей в об-

ласти ее сухожильной части, прикрепляющейся к

клювовидному отростку лопатки. Выражен и

зависит от профессии (маляры, слесари, худож-

ники, педагоги, дирижеры). Может развиваться

после травмы данной области.

Лечение. Консервативное — новоканно-

вые блокады, физиотерапия, лечебная физ-

культура, массаж. Медикаментозное лечение:

противовоспалительные средства (салицилаты,

индометацин, бруфен), сосудорасширяющие

препараты, витамины группы В. Оперативное

лечение показано при отсутствии эффекта кон-

сервативного лечения и прогрессировании за-

болевания. При скаленус-синдроме из над-

ключичного доступа резецируют переднюю

лестничную мышцу. При синдроме шейного

ребра осуществляют его резекцию и скалено-

томию также из надключичного доступа. Реже

резекцию добавочного ребра производят из

подмышечного доступа. Этим же доступом

производят резекцию I ребра и малой груд-

ной мышцы при соответствующих синдромах.

Во всех случаях осуществляют тщатель-

ную ревизию артерий, артериолиз* невролнз

и флеболнз.

При окклюзии подключичной артерии в

начальной ее части возможна ннтратора-

кальная операция резекция с протезированием

или экстраторакальная имплантация подклк>

452

чичной артерии в еошсую, а также сонно-

полключичное шунтирование.

Результаты адекватных реконструктивных

операций на подключичных артериях сви-

детельствуют об их эффективности в 80 —

85% случаев.

Вазоренальная гипертония см. главу XXV.

Хроническая ишемия органов пищеварения

(абдоминальная ангина) обусловлена окклюзи-

руюшими заболеваниями висцеральных ветвей

брюшной аорты и развивается в связи с

дефицитом кровотока к активно функцио-

нирующему органу желудочно-кишечно! о

тракта в момент акта пищеварения.

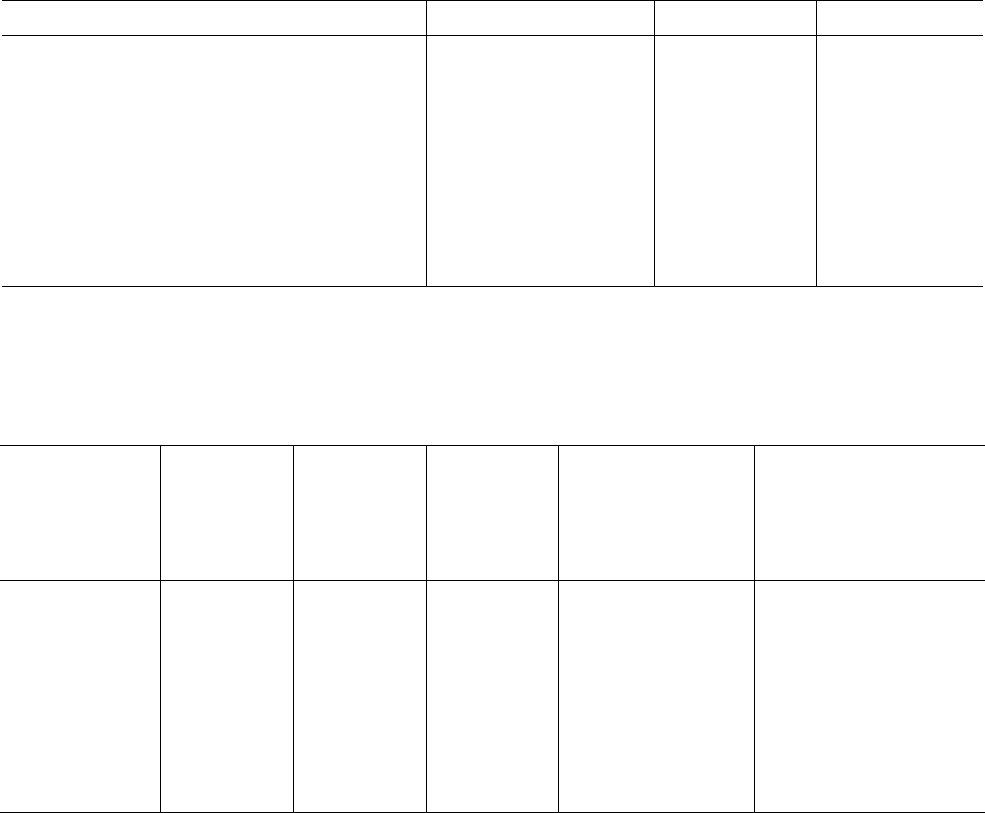

Причины хронической ишемии органов пищеварения

Э1иология

Локализация

Форма

Стадия

Экстравазальная компрессия (элемента-

ми диафрагмы, солнечного сплетения,

опухолями и воспалительным процес-

сом органов брюшной полости и

забрюшинного пространства)

Врожденные аномалии и гипоплазия вис-

церальных ветвей

Окклюзионные заболевания (атероскле-

роз, фиброзная дисплазия, артерииты,

узелковый периартериит, тромбангиит)

Чревный ствол

Верхняя брыжеечная

артерия

Нижняя брыжееч-

ная артерия

Чревная

Брыжеечная

Комбиниро-

ванная

Компенсация

Субкомпенса-

ция

Декомпенса-

ция

Диагностика. Классическая картина аб-

доминальной ишемии характеризуется триадой

симптомов: болью, дисфункцией и по-

худанием.

Проксимальная энтеропатия по степени

ишемии может быть условно разделена на

функциональную энтеропатию, ишемический

энтерит и мезентериальный инфаркт. Клини-

Характеристика болевого синдрома при различных формах ишемии органов пищеварения

Частота

Начало боли

Форма

болевого

синдрома,

%

Источник

боли

после прие-

ма пищи,

Локализация

Характер боли

болевого

синдрома,

%

мин

Чревная 76

Печень 15-20

Эпигастрии, пра-

вое подреберье

Интенсивная «судо-

Чревная Эпигастрии, пра-

вое подреберье рожная»

Проксималь- 40 Тонкая

30-40

Мезогастрий Ноющая, тупая,

ная энтеро- кишка

диффузная

патия

Терминальная 8 Нисходя-

Не связано

Левая подвздош-

Усиливается при

энтеропатия щая обо-

дочная

кишка

ная область

дефекации, ноющая

тупая

ческая картина обусловлена нарушением трех

основных функций кишечника: секреторной,

абсорбционной и моторной, что вызвано гипо-

ксической дистрофией железистого аппарата,

ишемической атрофией и деструкцией слизи-

стой оболочки тонкого кишечника. Моторная

функция на первых этапах ишемии усилена,

что приводит к неустойчивости стула, позывам

на дефекацию вскоре после еды, мучитель-

ному поносу плохо переваренной пищей.

Стул неоформленный, жидкий, зловонный.

Копрологически выявляются слизь, нейтраль-

ный жир, непереваренные мышечные волокна.

Впоследствии развивается атония кишечника,

что клинически проявляется чувством перееда-

ния, дискомфортом, метеоризмом, нарушением

аппетита, динамической кишечной непрохо-

димостью.

Терминальная энтеропатия клинически ха-

рактеризуется нарушением эвакуаторной функ-

ции кишечника — упорным запором, «овечьим

калом». В стадии декомпенсации развивается

ишемический язвенный колит, а затем толсто-

кишечная непроходимость в связи с сегмен-

тарной стриктурой толстого кишечника ише-

мической природы.

Общим клиническим симптомом абдоми-

нальной ишемии является похудание, встре-

чающееся у 30 — 40% больных и обусловленное

алиментарным фактором (отказ от еды, нару-

шения секретерно-абсорбционной и моторной

функции кишечника), обезвоживанием орга-

низма (понос, искусственная рвота, прием

слабительных) и болевым фактором.

Таким образом, патогномоничных призна-

ков синдрома нет. Вышеописанные симптомы,

неоднократные безуспешные гастроэнтерологи-

ческие обследования, а в ряде случаев без-

результатные пробные лапаротомии застав-

ляют предположить окклюзионный процесс

453

циях (прямой и боковой). Для получения

картины всего артериального русла конечности

вплоть до артерий стопы необходимы две,

а иногда и три серии снимков.

Лечение. При ишемии I —Л стадии по-

казано консервативное лечение курсами (I —

2 мес) не менее 2 раз в год. Медикаментозная

терапия включает: сосудорасширяющие сред-

ства (папаверин, но-шпа, компламин и др.);

препараты поджелудочной железы (андекалин,

дилминал, депо-падутин, депо-калликреин, ва-

золастин); ганглиоблокаторы (бупатол, мидо-

калм, васкулат). Для улучшения реологиче-

ских свойств крови и микроциркуляции целе-

сообразно назначать курантил, ацетилсалици-

ловую кислоту, ангинин, продектин, а в

стационаре внутривенные вливания реополи-

глюкина по 10 мл/кг через день. Используют

также баротерапию, массаж, санаторно-ку-

рортное лечение (сероводородные ванны).

Показания к хирургическому лечению мо-

гут быть определены уже в стадии относи-

тельной компенсации кровотока при физиче-

ской нагрузке (перемежающаяся хромота появ-

ляется при ходьбе на 200 м и более). У пожи-

лых и соматически тяжелых больных возможно

выполнение внеполостных операций. Абсолют-

ное противопоказание к реконструктивной

операции — тотальный кальциноз и отсутствие

проходимости дистального русла. Возможны

варианты реконструктивных операций: резек-

ция окклюзированного сегмента с протези-

рованием, шунтирующие варианты операций,

различные виды тромбоэндартерэктомий. Сле-

дует лишь отметить, что в аортоподвздошной

зоне операции, как правило, выполняются

с применением протезов. В бедренно-подко-

ленной зоне лучшим материалом для пластики

признана аутовена. Наряду с реконструктив-

ными операциями целесообразна одновремен-

ная поясничная симпатэктомия, которая мо-

жет быть и самостоятельным оперативным

вмешательством во II стадии ишемии, обус-

ловленной диффузным атеросклеротическим

поражением бедренно-подколенного сегмента

и артерий голени. Эффективность операций

в отдаленные сроки составляет 80 — 85%.

Об л итерирующий тромбангиит (облитери-

рующий эндартериит) — одна из форм заболе-

вания периферических сосудов (артерий и по-

верхностных вен'конечностей).

Этиология и патогенез. Вероятнее

всего, облитерирующий тромбангиит обуслов-

лен несколькими этиологическими фактора-

ми, но их роль не определена. Курение, гриб-

ковое поражение ногтей, охлаждение или от-

морожение конечностей рассматривают как

основные причины заболевания. Так как заболе-

вание наблюдается только у мужчин молодого

возраста, нельзя исключить влияние гормо-

нального фактора. Появились указания на

роль иммунных факторов. В патогенезе бо-

лезни отчетлива роль ангиоспазма и гипер-

коагуляции с повышением уровня фибрино-

гена. Описаны случаи семейного заболевания.

Патологическая анатомия. Выра-

жены изменения всех слоев сосудов среднего

и малого калибра (панваскулит, тромбоз и

фиброз). На фоне старых изменений типа

склероза и фиброза видна хроническая воспа-

лительная инфильтрация полиморфно-ядерны-

ми лейкоцитами. Фиброзные изменения на-

блюдаются в венах и по ходу нервов. В отличие

от атеросклероза поражены сосуды пальцев.

Патофизиология. Основные факто-

ры — нарушение венозного оттока, перифери-

ческий ангиоспазм и нарастающая вплоть до

гангрены ишемия дистальных отделов нижних

конечностей.

Диагностика. Заболевание встречается

почти исключительно у курящих мужчин в воз-

расте от 20 до 40 лет. Вначале возникает мигри-

рующий флебит поверхностных вен нижних или

верхних конечностей с болезненным, ограни-

ченным уплотнением на протяжении 1—3 см

с гиперемией кожи. В этот период пульсация

артерий сохранена, но периодически она может

исчезать, затем появляется вновь. Отмечаются

парестезии, повышенная чувствительность к хо-

лоду, цианоз пальцев. Ремиссии наблюдаются

при отказе от курения, при его возобновлении

возможны обострения заболевания вплоть

до некроза пальцев. Редко поражаются висце-

ральные артерии, особенно ветви мезентериаль-

ных сосудов с ишемией или инфарктом ки-

шечника. После 40—45 лет присоединяется ате-

росклероз сосудов конечностей.

Объективное исследование выявляет раз-

личной тяжести ишемические и дистрофические

изменения тканей дистальных отделов конеч-

ностей, ослабление или отсутствие пульсации

на артериях стопы и предплечья. При развитии

гангрены пальцев наблюдаются различной

глубины некротические поражения мягких

тканей с отеком и инфицированием, лимфан-

гитом.

Снижение кровотока в дистальных отделах,

спазм сосудов выявляются различными метода-

ми. Ангиография выявляет в начальных ста-

диях изменения в артериях стопы, голени и

предплечья, неровность их контуров, умень-

шение диаметра вследствие спазма. При тром-

бозе формируется коллатеральная сеть сосу-

дов в мышцах голени, предплечья или стопы.

Часто поражаются артерии пальцев.

Дифференциальный диагноз следует про-

водить в первую очередь с облитерирующим

атеросклерозом сосудов конечностей.

Лечение. В большинстве случаев пока-

зано медикаментозное лечение в соответствии

с периодом заболевания. Необходимы отказ

от курения, ношение мягкой теплой обуви,

санация очагов хронической инфекции (кариес,

тонзиллит).

За последние годы широко используют про-

тивовоспалительную (бутадион, реопирин, бру-

фен) и десенсибилизирующую терапию. При-

меняют антиагреганты, низкомолекулярные

декстраны, трентал, компламин, большие дозы

никотиновой кислоты. Физиотерапия и сана-

торное лечение (сероводородные ванны) по-

казаны в период ремиссии. Для снятия боли

используют новокаиновые блокады. .Имеются

данные о положительном влиянии гемосорбцни

висцеральных ветвей аорты, особенно при

поражении других артериальных бассейнов,

систолическом шуме в проекции висцеральных

ветвей или самой брюшной аорты. Наиболее

информативна рентгеноконтрастная ангиогра-

фия в прямой и боковой проекциях. Помимо

прямых признаков, существуют косвенные

признаки поражения висцеральных ветвей:

увеличение диаметра печеночной артерии, раз-

витие чревно-брыжеечных анастомозов в пан-

креатодуоденальной зоне, развитие межбры-

жеечного анастомоза.

Лечение. Ангиографически выявленное

поражение висцеральных ветвей с клиникой

абдоминальной ишемии в стадии субкомпен-

сации и декомпенсации служит показанием

к оперативному вмешательству. Необходимо

помнить, что финалом окклюзионных забо-

леваний является острый мезентериальный

тромбоз. Возможны различные виды операции:

трансаортальная эндартерэктомия, резекция

с протезированием, реплантацией в аорту, аор-

тобрыжеечное шунтирование.

Летальность после операций при изолиро-

ванных поражениях висцеральных ветвей мини-

мальна, в отдаленные сроки после операций

улучшение бывает у 90% больных.

Хроническая ишемия нижних конечностей

может быть обусловлена окклюзионными за-

болеваниями артериального русла нижних ко-

нечностей, а также окклюзией брюшной аорты.

Различают низкие окклюзии брюшной аорты

(дистальнее нижней брыжеечной артерии), сред-

ние и высокие (с проксимальной границей

тромба на уровне и выше устьев почечных

артерий). При поражении аортоподвздошного

сегмента, встречающегося у 7з больных (син-

дром Лериша), к хронической ишемии нижних

конечностей присоединяются ишемия тазовых

органов, половой сферы, терминальная коло-

патия, а при высокой окклюзии брюшной

аорты — вазоренальная гипертензия, миело-

патия и абдоминальная ишемия.

Дистальные поражения артерий нижних

конечностей чаще вызваны облитерирующим

эндартериитом, болезнью Бюргера, атероскле-

розом, диабетической ангиопатией. Прокси-

мальные поражения в основном обусловлены

атеросклерозом, неслепифическим аорто-арте-

рнитом, реже — фиброзной дисплазией, врож-

денной гипоплазией аорты и подвздошных

артерий. Возраст больных атеросклерозом

обычно превышает 40 лет, больных воспа-

лительными и врожденными заболеваниями

артерий — моложе 40 лет.

Диагностика. Клиника и симптоматика

облитерирующих заболеваний нижних конечно-

стей условно может быть разделена на 5 групп

в зависимости от стадии гипоксии. В стадии

компенсации кровотока (I стадия) при физиче-

ской нагрузке больные жалуются лишь на,

казалось бы, беспричинную повышенную утом-

ляемость ног при длительной ходьбе более

1 км, а также на начальные признаки не-

достаточности кожного кровотока: побледне-

пие, похолодание, повышенную зябкость, оне-

мение, парестезии ног. В стадии относитель-

ной компенсации кровотока при физической

нагрузке у больных развивается перемежаю-

щаяся хромота, т. е. признаки недостаточно-

сти мышечного кровотока, но слабо выра-

женные, возникающие после ходьбы на 200 м

(НА стадия). Усиливается недостаточность

кожного кровотока (выпадение волос, снижение

эластичности кожи, дисгидроз).

В стадии ИБ при физической нагрузке

характерная для перемежающейся хромоты

мышечная боль, возникает уже при ходьбе на

расстояние менее чем 200 м. Появляются

атрофия кожи и подкожной клетчатки, гипер-

кератоз, огрубение подошвенной поверхности

стопы. В стадии декомпенсации (III стадия)

у больных возникает боль при малейшей на-

грузке (менее 25 м ходьбы), а также в покое

(ишемический неврит). Развивается резкая ат-

рофия мышц, легко возникают болезненные

трещины, паронихии, панариции. В язвенно-

некрогической стадии (IV стадия) боль уже

обусловлена деструкцией тканей, вовлечением

в процесс сосудистых нервов и нервно-мышеч-

ных аппаратов, венозным и лимфатическим

стазом, периоститом, остеомиелитом.

Уровень болевого синдрома зависит от

уровня окклюзии. При окклюзии сосудов

дистальнее бедренной артерии огмечаегся в

основном «низкая» перемежающаяся хромо-

та — круралгия (икроножные мышцы). При

поражении бифуркации аорты боль может ло-

кализоваться в области бедер и даже ягодич-

ных мышц — «высокая» перемежающаяся хро-

мота.

Уровень окклюзии определяется пальпа-

цией артерий стопы, подколенной и бедренной

артерий. У 5 — 26 % здоровых людей может

отсутствовать пульс на тыльной артерии

стопы, а у 2 % — на задней большеберцовой.

Обязательна аускультация в проекции бедрен-

ных, подвздошных артерий, брюшной аорты и

ее ветвей. При стенознровании этих артерий

более чем на 50% их просвета четко выслу-

шивается систолический шум, что позволяет

определить проксимальный уровень пораже-

ния. Уровень окклюзии, степень дефицита ма-

гистрального кровотока и компенсаторное

развитие коллатерального кровотока опре-

деляются осциллографией, объемной сфигмо-

графией, реовазографией. Состояние дисталь-

ного кровообращения позволяют оценить ка-

пилляроскопия, полярография, термометрия.

Информативный метод ультразвуковой доп-

плерографии, фиксирующий проходимость ар-

терии и АД даже на стопе. Обязательна

рентгеноконтрастная ангиография. При ди-

стальной окклюзии показана пункционная бед*

ренная артериография. При поражении одной

из подвздошных артерий при абсолютной

уверенности в интакгности противоположной

подвздошной apiepmi показана трансфемо-

ральная ретроградная аор ография по Се льдин-

геру с контралатеральной конечности. Во вс< ,

остальных случаях показана гранслюмба. it-ная

аоргография, причем при подозрении на заин-

тересованность почечных и висцеральных ар-

терий — высокая аоргография в двух проек-

454

на улучшение тканевого кровотока. При ган-

грене показана ампутация. Симпатэктомия мо-

жет оказать пользу в период преобладания

спастического компонента.

Болезнь Рейно — идиопатический ангио-

трофоневроз с преимущественным поражением

артерий, артериод и капилляров кистей, стоп и

пальцев. Выделен также синдром Рейно с иден-

тичными клиническими проявлениями, но свя-

занный с определенными причинами. В на-

стоящее время нет четких данных, позволяю-

щих дифференцировать болезнь от синдрома

Рейно. поскольку синдром является составной и

непременной особенностью чистой формы

заболевания.

Классификация:

I. Первичный синдром Рейно.

П. Синдром Рейно при других заболеваниях.

A. Диффузные болезни соединительной ткани

(коллагеновые): склеродермия, системная

красная волчанка, дерматомиозит и др.

Б. Васкулиты иммунной и другой неясной

этиологии.

B. Заболевания артериальной'системы:

1) атеросклероз, тромбангииты;

2) травма артерий.

Г. Нейроваскулярные заболевания:

1) синдром передней лестничной мышцы;

2) вибрационная болезнь.

Д. Смешанные причины:

1) интоксикации, цитотоксические препара-

ты, эрготамины и другие препараты;

2) опухоли;

3) холодовая травма;

4) заболевания центральной нервной си-

стемы.

Этиология и патогенез. Синдром

Рейно является полиэтиологическим заболева-

нием, причем различные причины вызывают

почти однотипную реакцию периферических

сосудов. Это дает основание считать, что в

патогенезе заболевания играют роль расстрой-

ства вазомоторной иннервации в виде спаз-

ма, вазодилатации. Не исключена роль ауто-

иммунных реакций, так как в ряде случаев син-

дром Рейно предшествует развитию коллаге-

ноза, например склеродермии.

Патологическая анатомия. Дли-

тельный спазм артерий и капилляров вызы-

вает дистрофические изменения в стенках со-

судов, поражается эндотелий, что ведет к тром-

бозу пальцевых артерий. Нарушение венозно-

го оттока ведет к отеку, развивается склероз

клетчатки пальцев. В поздних стадиях на-

блюдаются некрозы мягких тканей ногтевых

фаланг пальцев.

Патофизиология. В основе лежит

резко выраженный спазм артерий и артериол,

резко нарушающий капиллярный кровоток и

перфузию тканей. В последующем вследствие

i ипоксии тканей и нарушений метаболизма

naciynaei парез капилляров и венул, бледность

смсняс1ся цианозом. В период спазма резко

снижается температура тканей до критического

уровня 18 — 20 С, при которой давление в сосу-

дах снижается до нуля и полностью пре-

кращается кровоток.

Вазосиастические реакции чаще всего обус-

ловлены повышенной чувствительностью к хо-

лоду и реализуются через симпатическую

нервную систему. Холодовой раздражитель

может также вызывать иммунные реакции

с образованием антител.

Диагностик а.Симптоматикахарактери-

зуется очерченными приступами спазма в виде

побледнения и похолодания пальцев конечно-

стей, кончика носа, мочек ушей, подбородка,

кончика языка. Затем бледность сменяется

цианозом, причем в этот период усиливается

боль. Большинство больных жалуются на зяб-

кость конечностей, повышенную чувствитель-

ность к холоду, парестезии в пальцах.

Приступы болезни Рейно длятся от 5-

40 мин до нескольких часов. В межприступ-

ный период сохраняется цианоз кистей и стоп.

При синдроме Рейно существует определенная

связь с провоцирующими факторами и сезон-

ностью. Летом в теплую сухую погоду при-

ступы исчезают. Смена климатических усло-

вий иногда ведет к длительной ремиссии.

Влажный холод — наиболее активный прово-

цирующий агент.

В поздней стадии заболевания возникают

сухие и влажные ограниченные некрозы ногте-

вых фаланг, глубокие трещины, сухость кожи,

отечность, склеродактилия.

Выделяют три фазы течения болезни син-

дрома Рейно. Первая фаза — период повы-

шенного сосудистого тонуса с преобладанием

вазоспастических реакций. Вторая фаза — тка-

невая асфиксия с преобладанием атонии, па-

ралича сосудистого тонуса, акропианоза.

Третья фаза — период трофических расст-

ройств, выраженных в различной степени.

Объективные исследования должны быть

направлены на выявление заболеваний, служа-

щих причиной синдрома Рейно. В первую

очередь это нейроваскулярные заболевания

верхних конечностей. Необходимо исключить

артрит и друтие ревматоидные заболевания.

Местные изменения пальцев и кистей видны

в фазе тканевой асфиксии, акроцианоза и в пе-

риод трофических расстройств. В позднем

периоде возникают склероз клетчатки, каль-

циноз мягких тканей, гнойные флнктены или

некрозы ногтевых фаланг. Во время спастиче-

ских приступов характерны резкое побледнение

пальцев типа «мертвый палец» или «мертвая

кисть», мертвенно-бледная окраска носа,

мочек ушей, сменяющаяся затем цианозом.

Нередки телеангиэктазни на коже пальцев и

лица. Пульсация периферических артерий со-

хранена.

Для оценки кровотока и тонуса сосудов в

дистальных отделах конечностей используют

термометрию, капилляроскопию, пробы на

чувствительность к холоду, плетизмографию,

термографию. Артериографию проводят с при-

менением холодовой пробы. На анпюграммах

выявляется спазм сосудов (спастическая форма!

456

или окклюзия пальцевых артерий (тромбо-

гическая — окклюзионния форма).

3;i последние годы определенное значение

в диагностике приобрели методы оценки со-

сюяния симпатической нервной системы и

электроэнцефалография. Из лабораторных ме-

тодов используют определение криоглобули-

нов, антител и биохимические тесты на кол-

лагеновые болезни.

Лечение. В ангиоспастической стадии

необходимо устранить холодовой раздражи-

тель и другие провоцирующие факторы. Ва-

жен отказ от курения. Используют препараты,

улучшающие микроциркуляцию, снимающие

спазм сосудов, — трентал, компламин, никоти-

новую кислоту. При трофических расстройст-

вах (фликтены, язвы, некрозы) применяют ан-

типиретики, болеутоляющие препараты, анти-

биотики. В ишемической стадии заболевания

ряд авторов используют новокаиновые бло-

кады симпатических ганглиев, внутриарте-

риальные вливания новокаина. Наиболее широ-

ко применяют новокаиновую блокаду звезд-

чатого узла для верхних конечностей и пара-

вертебральную блокаду поясничных ганглиев

для нижних конечностей. При болезнях ауто-

иммунной природы с синдромом Рейно при-

меняют иммунодепрессанты и противовоспа-

лительную терапию.

Широко применяют физиотерапевтическое и

санаторно-курортное лечение.

Хирургические методы лечения показаны

при отсутствии эффекта от комплексной ме-

дикаментозной терапии при устранении основ-

ного холодового раздражителя и при прогрес-

сирующем течении. Методом выбора является

шейная и грудная симпатэктомия для верхних

конечностей и поясничная симпатэктомия для

нижних. Нередко приходится выполнять дву-

стороннюю симпатэктомию. Операция более

эффективная при отсутствии тяжелых трофи-

ческих расстройств.

Аневризма аорты

Аневризма аорты — локализованное или

диффузное ее расширение более чем в 2 раза

по сравнению с нормальным диаметром.

Этиология. Аневризма аорты развива-

ется при наследственных и врожденных забо-

леваниях (синдром Марфана, кистозный медио-

некроз, дисплазия, коарктация аорты). При-

обретенные причины — атеросклероз аорты,

неспецифические и специфические аорто-арте-

рииты, тупые и острые травмы, а также после

операций на аорте. Морфологически различа-

ют аневризмы истинные, ложные, расслаиваю-

щие, по форме — мешковидные и диффузные

(веретенообразные), по течению — неосложнен'

ные и осложненные. По локализации разли-

чают аневризмы грудной аорты, брюшной

аорты и аневризмы грудобрюшного отдела

аорты.

Аневризмы грудной аорты. Частота их по

данным вскрытий колеблется от 0,9 до 1,1 %.

Различают аневризмы синуса Вальсальвы, вос-

ходящей аорты, дуги, нисходящей аорты. Воз-

можны различные варианты одновременно! о

поражения смежных сегментов.

Патологическая ф и з и о л о г и я при

аневризмах грудной аорты характеризует! ся

турбулентным кровотоком, нередко недоста-

точностью аортального клапана, регургита-

цией крови в левый желудочек и снижением

диастолического давления в нем, а также

ухудшением коронарного кровотока.

Диагностика. Клиническая картина за-

висит от локализации аневризмы и сумми-

руется из симптомов нарушения гемодинамики

и компрессии органов грудной полости.

Аневризмы корня аорты и синуса Вальсаль-

вы протекают на фоне недостаточности кла-

панов аорты или стенозирования коронарных

артерий. Возможно сдавление легочной арте-

рии и инфундибулярной части правого желу-

дочка с синдромом подострой правожелудоч-

ковой недостаточности. При прорыве аневриз-

мы в легочную артерию внезапно разви-

вается тяжелое состояние, одышка, цианоз,

появляется систолодиастолический шум в тре-

тьем—четвертом межреберье слева. Рентге-

нологически — выбухание и бурная пульсация

дуги легочной артерии и расширение сердца

в обе стороны. На ЭКГ — перенапряжение

правого желудочка. При прорыве аневризмы

корня аорты в полость перикарда развивается

тампонада сердца.

Изолированные аневризмы восходящей аор-

ты клинически могут проявляться характер-

ными для аорталгии тупыми ноющими бо-

лями за грудиной и нерезкой одышкой. При эк-

спансивном росте аневризмы вперед возможно

разрушение грудины с ее узурацией. Над груди-

ной — систолический шум и расширение сосу-

дистого пучка. При экспансивном росте анев-

ризмы вправо происходит сдавление верхней

полой вены с развитием типичного синдрома:

отечность, одутловатость, синюшность лица и

шеи, набухание вен, головные боли, удушье.

При прорыве в верхнюю полую вену отме-

чаются резко нарастающая одышка, пульса-

ция вен шеи и рук, сильно пульсирующие

головные боли, цианоз. Справа от грудины во

втором межреберье выслушивается систоло-

диастолический шум.

Аневризмы дуги аорты клинически прояв-

ляются жалобами, характерными для ком-

прессии различных органов средостения: а)

сдавление трахеи и бронхов приводит к одышке

инспираторного типа, стридорозному дыха-

нию; до 18 — 20% больных погибают от ас-

фиксии; б) сдавление нижнегортанного нерва

вызывает кашель, изменение тембра голоса;

в) сдавление безымянных вен приводит к раз-

витию синдрома верхней полой вены. При ло-

кализации аневризмы в дистальном отделе

дуги происходит сдавление левого бронха

с ателектазом левого легкого, частыми пневмо-

ническими осложнениями, небольшими крово-

харканьями, предвещающими прорыв анев-

ризмы в левый бронх и легкое. При вовлечении

в процесс ветвей дуги аорты возможна клиниче-

ская картина хронической недостаточности

457

кровоснабжения мозга. Рентгенологически

(томографнчески) определяется смещение тра-

хеи, левого бронха, калъцнноз. При рентге-

носкопии пищевода - его внешняя компрес-

сия.

Аневризмы нисходящей аорты клинически

проявляются симптомами сдавления нервных

корешков, пищевода, левого легкого и тел по-

звонков. Основные жалобы на сильную боль

в межлопаточной области. Компрессия пище-

вода приводит к нарушению питания его

стенки, небольшим пищеводным кровотече-

ниям — предвестникам прорыва аневризмы с

образованием аоргопищеводного свища. Воз-

можны также повторные легочные кровотече-

ния; узурация тел позвонков. Происхождение

этих аневризм чаще всего гемодинамическое

и травматическое, поэтому клиническая карти-

на нередко сопровождается характерными для

коарктации симптомами градиента давления,

артериальной гипертензией.

Аневризмы грудобрюшного отдела клиниче-

ски проявляются признаками дисфагии и дис-

пепсии, болью в эпигастрии, отрыжкой, рво-

той, что связано со сдавленисм пищевода и

кардии желудка, а также вовлечением в про-

цесс висцеральных ветвей брюшной аорты

с развитием синдрома абдоминальной ангины.

Пальпация таких аневризм недоступна, рентге-

нологически выявляется расширение нисходя-

щей аорты, атипичный ход пищевода, кальци-

ноз аорты, узурация позвонков.

Из дополнительных методов исследования

ведущим является рентгенологический, при

котором фиксируется расширение тени аорты,

ее усиленная пульсация, кальциноз стенок,

смещение контрастированного пищевода. При

многоосевой рентгенографии отмечается не-

отделимость контуров тени аневризмы от

тени аорты, ровность ее границ. Аневризма

корня аорты диагностируется с помощью ульт-

развуковой эхографии, позволяющей судить

о размерах аортального кольца и функции

аортальных створок. Локализация и размеры

аневризмы хорошо выявляются с помощью

радионуклидной ангиографии. Заключитель-

ный и обязательный метод диагностики —

рентгеноконтрастная ангиография в двух про-

екциях с введением контрастного вещества

в восходящую аорту.

Лечение. Диагноз аневризмы грудной

аорты является показанием к операции. Про-

тивопоказаниями служат недавно перенесенный

инфаркт миокарда, инсульт, почечная недоста-

точность и недостаточность кровообращения

ИБ и III стадии.

За исключением аневризм нисходящей аор-

ты, доступом выбора является полная средин-

ная стернотомия. Операция в большинстве

случаев производится в условиях искусствен-

ного кровообращения, кардиоплегии и за-

ключается в резекции аневризмы аорты с про-

тезированием. Если необходимо, одновре-

менно производят проте лрование аорталь-

но: > клапана, пластику коронарных артерии

и ветвей дуги аорты. При аневризме нисхо-

дящей аорты доступом выбора является ле-

восторонняя торакотомия; операцию можно

выполнить в условиях умеренной гипотермии

или частичного искусственного кровообра-

щения.

Расслаивающие аневризмы составляют 20%

всех аневризм грудной аорты. Они характери-

зуются расслоением стенки аорты с образова-

нием двух каналов кровотока.

Классификация. Проксимальная фене-

страция (прорыв) обычно возникает в двух

типичных местах аорты: в 2 см от аорталь-

ного кольца (тип 1) и тотчас дистальнее

левой подключичной артерии (тип II). Период

расслоения может быть острым (до 48 ч), под-

острым (до 2 — 4 нед), хроническим (месяцами).

В течение первых 2 дней умирают до 45 /

0

больных.

Этиология. Заболевание обусловлено

дегенеративными изменениями медии. Боль-

шинство больных имеют артериальную гипер-

тензию. Гистологически у больных старше

40 лет выявляется идиопатический кистозный

медионекроз Эрдгейма (очаги некроза, дефек-

ты эластики и образование в стенке аорты

полостей со слизистой массой). У больных

молодого возраста причиной расслоения обыч-

но является синдром Марфана, а также сла-

бость эластических структур, возникающая

у беременных женщин в последнем триместре

беременности в результате гормональной пере-

стройки организма.

Диагностика. Картина заболевания

различна для I и II типов заболевания

(табл. 9).

Лечение расслаивающей аневризмы груд-

ной аорты оперативное. При высоком риске

операции вследствие старческого возраста и

исходно тяжелых изменениях сердца, легких

и почек показана консервативная тактика. Ме-

дикаментозное лечение в 80% случаев позво-

ляет перевести больных в подострую или хро-

ническую стадию расслоения и оперировать

их в плановом порядке. Оно заключается в по-

стоянном контроле за ЭКГ, АД. ВД, пульсом,

диурезом, в коррекции гемоперикарда и гемо-

торакса, если они возникают, в рентгеноло-

гическом контроле каждые 12 ч наблюдения,

в проведении гипотензивной терапии (арфонад.

обзидан, пантамин, индерал).

При I типе расслоения аорты операцию

производят в условиях И К путем срединной

стернотомии. Наиболее частый вид опера-

ции — резекция восходящей аорты, сшивание

расслоенной стенки в области дистального

анастомоза и протезирование. При развитии

недостаточности аортального клапана про-

изводят его протезирование. При отрыве

устий коронарных артерий необходима их ре-

плантация в протез или аортокоронарное ауто-

венозное шунтирование.

При II типе расслоения операция может

выполняться либо с частичным И К, либо под

гипотермией из левосторонней торактомни в

четвертом—пятом межреберье. При распро-

странении расслоения на брюшной отдел аорты

при необходимости вторым этапом произво-

дится ее резекция с пластикой ветвей.

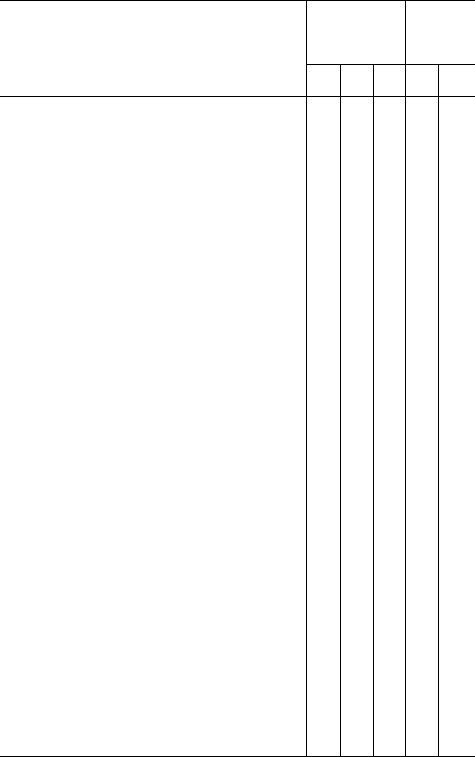

Таблица 9. Симптоматика расслаивающей

аневризмы аорты

Клинические симптомы

I

ГШ!

II тип

Клинические симптомы

А

Б В

А

Б

Острая боль за грудиной с

+

+ +

—

иррадиацией в шею, руки

Боль в межлопаточной об-

—

—

+

ласти, ннфарктоподобная

Миграция бо.н по ходу поз-

—

+ + +

воночника

Артериальная гипертензия на

+ + +

первом этапе

Двигательное беспокойство

+ +

i

Гемипарез, инсульт

—

+

— —

Параплегия

—

-4-

Абдоминальный синдром

— —

4-

(боль, тошнота, рвота, на-

личие болезненного пуль-

сирующего образования в

животе)

Ишемия нижних конечностей

— —

—.

+

Асимметрия пульса и АД на

—

+

—

руках

Гемоперикард

+ +

— —

Гемоторакс слева

— — —

i

-f-

Уремия

— —

4-

+

Аортальная недостаточность

+ + +

— —

Резкое расширение восходя-

+ +

— —

щей аорты и усиленная ее

пульсация при рентгено-

логическом исследовании

Расширение и двойной кон-

—

+ + + +

тур нисходящей аорты

Прогноз. Послеоперационная леталь-

ность составляет от 18 до 30%; отдаленные

результаты у больных, перенесших операцию,

хорошие.

Аневризмы брюшной аорты с клинической

и хирургической точки зрения следует разде-

лять по локализации на два основных ти-

па — супраренальные и инфраренальные. Су-

ираренальные чаше обусловлены аортитом,

инфраренальные — атеросклерозом. Последний

тип аневризмы наиболее типичен и встреча-

ется в 80%, случаев. В каждом из указанных

типов аневризм брюшной аорты следует раз-

личать аневризмы: без вовлечения в аневриз-

матический процесс бифуркции аорты и об-

щих подвздошных артерий и с вовлечением.

Патологическая физиология за-

ключается в резком замедлении кровотока, но-

сящего турбулентный характер, что создает

условия для пристеночного тромбообразова-

иия, увеличения мешка со скоплением в нем до

2 — 3 л крови.

Диагностика. Клиническая картина —

жалобы на тупую, неопределенную боль в жи-

воте, редко с иррадиацией, разнообразные

жалобы со стороны органов пищеварения

вследствие их компрессии, на наличие усилен-

ной пульсации и пульсирующего образования

в животе, над которым в 60 — 80%, случаев

определяется систолический шум. Пальиаторно

определяется чаше безболезненное, экстенсивно

пульсирующее опухолевидное образование

плотноэластической консистенции, малопод-

вижное.

Инструментальная диагностика позволяет

подтвердить этот диагноз. На рентгенограм-

ме, особенно на фоне пневморетроперитонеу-

ма, в двух проекциях можно зафиксировать

контуры аневризмы и в половине случаев

кальциноз стенок, а также узурацию тел по-

звонков. Весьма информативны методики ульт-

развукового сканирования и радиоизотопной

ангиографии. Рентгеноконтрастная ангиогра-

фия производится лишь в сомнительных слу-

чаях при подозрении на супраренальную ло-

кализацию аневризмы. Ее метод выбирается

индивидуально —пункнионный транслюмбаль-

ный или трансфеморальный но Сельдингеру.

Лечение. Наличие аневризмы брюшной

аорты является показанием к операции. Про-

тивопоказанием служат свежий инфаркт мио-

карда и инсульт, недостаточность кровообра-

щения НБ и III стадии, а также окклюзия

всех магистральных артерий нижних конечно-

стей. Преклонный возраст не является про-

тивопоказанием к операции.

При супраренальных аневризмах доступом

выбора является левосторонняя расширенная

торакофренолюмботомия. При интактной би-

фуркации аорты резекции аневризмы с протези-

рованием прямым протезом и разнообразной

пластикой ветвей. При вовлечении в процесс

бифуркации аорты применяется бифуркацион-

ный протез.

Инфраренальные аневризмы оперируются

через полную срединную лапаротомию. Опера-

цией выбора является внутримешковое нало-

жение анастомозов с использованием прямого

или бифуркационного протеза.

Прогноз. Летальность после операции

по поводу неосложненных аневризм брюшной

аорты составляет от 2 до 10%. При сравнении

катамнеза оперированных и неоперирован-

ных больных в отдаленные сроки после опера-

ции количество больных, живущих после

операции к 5-му году наблюдения, в 5 раз

превышает количество неоперированных.

Разрыв аневризмы брюшной аорты происхо-

дит у 80 % больных в среднем через 3 года

после ее появления. После установления диаг-

ноза принципиально важным является тот

факт, что лишь 13 % больных погибают в тече-

ние первых 6 ч; 42% больных живут от 1 до

9 дней с момента разрыва. Это создает

условия для оказания экстренной помощи дан-

ной категории больных.

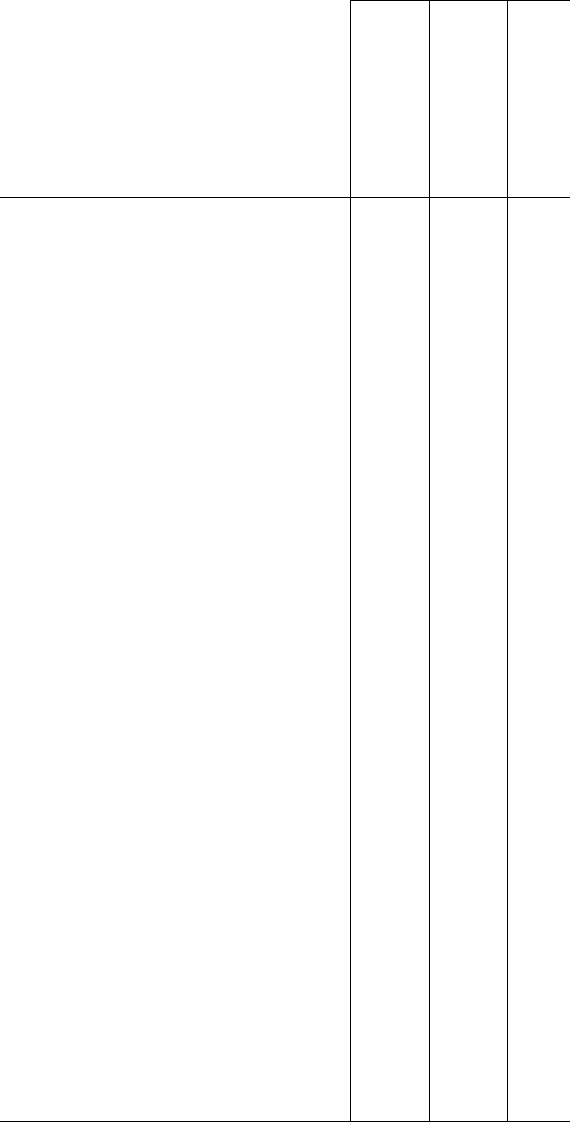

Диагностика. В табл. 10 представ-

лены основные клинические признаки разрыва

брюшной аорты.

Лечение. Основные правила ведения и

оперативной тактики при разрывах анев-

ризм брюшной аорты заключаются в следую-

щем: не создавать артериальную гпперген-

зию, не восполнять полностью кровопотерю,

использовать специальный костюм для наруж-

459

Таблица 10. Клинические признаки

разрыва брюшной аорты

Локализация

разрыва

Симптомы

g о

и

со

Т г

1—>

а

Я"~>

з §7

X

3-

—v

забр

прос

(65-

2

§4-

киш

(26 J

Боль в животе

+

+

Боль в пояснице

Иррадиация боли в пахо-

+

вые области, промеж-

ность, половые органы

Тошнота и рвота

+ + +

Икота

+

Рвота кровью

+

Мелена

+

Гематурия

Дизурические явления

+

+

Коллапс (артериальная ги-

+ + + +

+

потензия, холодный пот,

бледность кожных покро-

вов), анемия

Увеличение размеров пуль-

+

1

сирующего образования

в животе

Уменьшение размеров пуль-

+

сирующего образования

в животе

Нарастающая болезнен-

+

ность пульсирующего об-

разования в животе

Вздутие живота, симпто-

+

мы раздражения брю-

шины

Ишемия нижних конечно-

+

стей

+

Олигурия, анурия

+

Систолический шум над

+ + +

брюшной аортой

Притупление в боковых

+

отделах живота

ной пневматической компрессии тела. В начале

наркоза и при интубации не использовать

релаксанты. Не вскрывать после лапарото-

мии задний листок брюшины и не удалять

гематому, стремиться первым этапом выде-

лить и пережать аорту проксимальнее аневриз-

мы с использованием специальных инструмен-

тов (аортального компрессора или катетера

Фолея). После пережатия аорты немедленно

начинают мероприятия, направленные на нор-

мализацию гемодинамики и гомеостаза: гемо-

трансфузия свежей крови, диуретики, ликвида-

ция ацидоза, обусловленного шоком, гемо-

трансфузисй, периферическим спазмом и ише-

мией нижних конечностей. Дальнейший ход

операции не отличается в принципе от пла-

новой резекции аневризмы брюшной аорты

с протезированием. Летальность после экстрен-

ных операций но поводу осложненных форм

аневризм брюшной аорты колеблется от 34

до 85%.

Заболевания вен

Варикозное расширение вен нижних конеч-

ностей. Первичное расширение поверхностных

вен нижних конечностей представляет заболе-

вание венозной стенки и клапанов, ведущее

к хронической венозной недостаточности.

Частота. По данным литературы, 10-

17% популяции людей страдают варикозной

болезнью. Соотношение женщин и мужчин

составляет 4:2. Левая конечность поражается

несколько чаще правой, также чаще поражена

большая подкожная вена по сравнению с ма-

лой подкожной веной.

Этиология и патогенез. Причины

развития заболевания точно неизвестны.

Предложенные теории — наследственно-гене-

тическая, эндокринная, нейротрофическая и

др. — не объясняют причины варикозного рас-

ширения вен. Выделяют предрасполагающие и

производящие факторы. К первым следует

отнести анатомо-физиологические условия кро-

вотока в венах нижних конечностей, возраст-

ные изменения венозной стенки, врожденную

слабость эластических и мышечных волокон

стенок вен. К производящим факторам относят

механическое затруднение оттока в силу ана-

томических и других факторов, сброс крови

из глубокой венозной системы в поверхност-

ную, часто повторяющиеся эпизоды повыше-

ния давления в венах нижних конечностей при

физических напряжениях. Все перечисленные

факторы приводят к клапанной недостаточно-

сти поверхностных вен, в первую очередь

клапана в устье большой подкожной вены, и

далее последовательно нижележащих клапанов

вены и ее притоков. Однако основную роль

играет сброс крови из глубоких вен в по-

верхностные через перфорантные вены при

развитии клапанной недостаточности в этих

венах на разных уровнях конечности.

Патологическая анатомия. Изви-

тость и варикозные узлы разной величины в

поверхностных венах, истончение стенок вен,

дегенеративные изменения. В варикозных узлах

склероз, местами исчезновение внутренней

эластической мембраны. Створки клапанов

сохранены, но они истончены, не смыкаются.

В венах могут быть тромбы разной давно-

сти, явления флебита и перифлебита, склероз,

индурация подкожной клетчатки.

Патофизиология. Существуют два ос-

новных доказанных механизма патофизиологи-

ческих нарушений. Первый — сброс крови через

функционально недостаточные остиальные

клапаны большой и малой подкожных вен с

последующим развитием варикоза в этих си-

стемах. Второй — сброс крови через перфорант-

ные вены из глубокой системы в поверхност-

ную с развитием венозной i нпергензин и

аарикозом поверхностных вен. Вторая форма

460