Панцырев Ю.М.(ред.) Клиническая хирургия: справочное руководство

Подождите немного. Документ загружается.

пузырного протока у щется полумиль четкое

изображение желчных путей выше места обту-

рации (рис. 102), а при неполной блокаде жслче-

оггока — на всем протяжении желчного дерева,

опенпгь уровень впадения в тепатикохоледох

пузырного протока и его отношение к месту

обтурации. получить прямые признаки пора-

жений желчного пузыря и протоков.

Чрескожная гепатохолангиография пре-

дусматривает прямую пункцию внутрипече-

ночных протоков под рентгеновским контро-

лем. Исследование обычно удается лишь при

значительном расширении желчных протоков,

наступающем спустя 4 — 5 нед с момента нас-

тупления обтурации. Возможность истечения

желчи в брюшную полость через пункцион-

ный канал заставляет чаще прибегать к ис-

следованию непосредственно перед операцией.

Тонкой длинной иглой пунктируют печень

по среднеключичной или средней аксиллярной

линии; обнаружив истечение из иглы капель

желчи, вводят под контролем рентгеноскопии

3 — 4 мл контрастного вещества, а затем,

убедившись в его поступлении в желчное де-

рево, еще 30 — 40 мл, заполняя все желч-

ные пути проксимальнее места обтурации.

На полученных холангиограммах отчетливо

выявляются прямые признаки камней, об-

турирующих и стенозирующих протоки опу-

холей, стриктур желчных протоков и ранее

наложенных желчеотводящих анастомозов

(рис. 103).

Радионуклидиое исследование направлено

главным образом на выявление сопутст-

вующих поражений печеночной ткани, нару-

шений эвакуации желчи в кишечник, а также

морфологических и функциональных измене-

ний желчного пузыря. Функциональное сос-

тояние печени исследуют главным образом

методом радиогепатографии, морфологичес-

кое — сканированием. Сцинтиграфия с по-

мощью гамма-камеры позволяет однов-

ременно оценивать функцию и морфологию

печени.

Радиогепатографию проводят с помощью

внутривенного введения бенгальского розово-

го При обтурации магистральных желч-

ных протоков время максимального накоп-

ления препарата в печени значительно уве-

личивается—до 2 сут (в норме 20 — 30 мин).

Основным признаком механической желтухи

является отсутствие или заметное снижение

выведения радионуклида в кишечник. Основ-

ное значение радиогепатографии — подтвер-

дить обтурацию желчных протоков, не рас-

крывая ее причины и уровня, а также в из-

вестной мере оценить функциональные нару-

шения печеночной ткани.

При сканировании с бенгальским розо-

вым

П!

1 через 30 — 60 мин после его введе-

ния в норме радионуклид накапливается в

желчном пузыре

—

радиохолецистография. От-

сутствие накопления при ненарушенном вы-

делении печенью желчи в кишечник с боль-

шой вероятностью свидетельствует о блокаде

пузыря конкрементами.

Ультразвуковое исследование. При одно-

мерной эхо1 рафии желчною пузыря выявляю!

стенки пузыря в виде двух остроконечных

сигналов, между кот орыми располиг ае i си

«беззвучная зона» полости ортана. При нали-

чии конкрементв в пузыре они определяют-

ся как от раженные сит палы и иромежу i ке

между импульсами от стенок opi а на. На

двухмерной эхотрамме, представляющей со-

бой изображение плоскостною среза желчного

пузыря, полость последнего вьпляли! как тем-

ное, «беззвучное» пространство, окруженное

пунктиром отраженных от стенки сит налов.

Мелкие камни на двухмерных эхограммах

имеют вид отдельных светящихся точек на

фоне изображения полости пузыря, крупные

камни или скопления мелких приобретают

вид крупных световых пятен или полос

(рис. 104).

Ультразвуковое исследование позволяет

выявить камни желчного пузыря в 80 — 90%

случаев, в том числе тогда, когда рентгено-

логическое исследование неприменимо из-за

непереносимости йодистых препаратов либо

оказывается неинформативным.

Интраоперационная диагности-

ка. При осмотре желчного пузыря обнаружи-

вают воспалительные изменения или опухоле-

вую инфильтрацию его стенок. Особое внима-

ние уделяют осмотру гепатодуоденальной

связки, стремясь идентифицировать ее элемен-

ты, выявить анатомические варианты внепе-

ченочных желчных протоков, особенности

кровоснабжения и характер патологических

Рис. 103. Рентгенограмма при чрескожной

гепатохолангиографии. Камень большого дуо-

денального сосочка.

301

изменений (признаки воспаления, опухоли и

т. д.).

Пальпация желчного пузыря позволяет

выявить камни, полипы в его просвете

только при слабом наполнении органа, поэ-

тому ее целесообразно производить после

пункции пузыря и эвакуации его жидкого

содержимого; это же облегчает и ревизию

желчных протоков. Гепатодуоденальную связ-

ку прощупывают пальцами через отверстие

Винслова, при этом удается пальпировать кам-

ни, опухоли по ходу магистральных желчных

протоков. Ретродуоденальный отдел холедо-

ха, большой дуоденальный сосочек исследуют

после мобилизации двенадцатиперстной кишки

по Кохеру.

Ценные для диагностики сведения дает

осмотр элементов гепатодуоденальной связки

при просвечивании ее в проходящем свете —

трансиллюминация, при которой хорошо вид-

ны элементы связки, что позволяет ориенти-

роваться в их топографии.

Операционная холангиоманометрия произ-

водится с целью определения тонуса запира-

тельного механизма большого дуоденального

соска и выявления нарушений свободного

оттока желчи. Существует большое число раз-

личных методик манометрического исследова-

ния, позволяющих выявить ряд показателей

давления в желчных путях. Простейшей и

наиболее практически удобной является мето-

дика Малле-Ги — Виноградова, предусматри-

вающая определение остаточного давления в

Рис. 104. Ультразвуковая эхография. Камни

желчного пузыря.

желчных путях после окончания их перфузии

жидкостью.

Нормальные показатели остаточного дав-

ления 100—160 мм вод. ст. При недостаточ-

ности сфинктера Одди выявляется гипотония

желчных путей — снижение остаточного давле-

ния в ряде случаев до 30 — 40 мм рт. ст.

При затруднениях проходимости в дисталь-

ном отделе желчных путей остаточное давле-

ние повышается до 200 мм вод. ст. и более.

К числу функциональных исследований

желчных путей относится также операциоиния

холапгиодебитометрия, предусматривающая

определение количества жидкости, проходя-

щей в единицу времени через желчные пути в

кишечник. Нормальными дебитометрическими

показателями являются 20 — 25 мл/мин. Уве-

личение дебита перфузата свидетельствует о

недостаточности сфинктера Одди, а уменьше-

ние ниже нормы — о препятствии желче-

оттоку.

Операционная холапгиография является ос-

новным методом интраоперационной диагнос-

тики и должна применяться при операциях

на желчных путях, как правило, в хроничес-

кой и острой фазах заболевания. Поводом к

отказу от нее может служить лишь наличие

четких дооперационных холангиограмм, полу-

ченных с помощью' того или иного метода

прямой холеграфии.

Пути введения контрастного вещества

могут быть различными. При отсутствии

камней в желчном пузыре и выраженного

воспаления его стенки целесообразно вводить

контрастное вещество (50 — 80 мл) путем

его пункции. При операциях по поводу кальку-

лезного холецистита и его осложнений

наиболее удобно и безопасно использовать

для введения контрастного вещества (обычно

в количестве 15 — 20 мл) надсеченный пузыр-

ный проток либо его культю после холе-

цистэктомии. Для холангиографии следует

использовать водорастворимые йодосодержа-

щие препараты малой концентрации (25 — 30%)

во избежание раздражающего действия препа-

рата на слизистую оболочку протоков и

сфинктер Одди (спазм!), а также маскировки

камней протоков. Обычно выполняются две

рентгенограммы — тотчас после введения конт-

растного вещества, получая изображение

заполненного желчного дерева, и спустя 3 мин,

что позволяет оценить эвакуацию из желчных

путей.

Операционная холангиография при холан-

гиолитиазе выявляет прямые признаки камней

протоков — очаги просветления контрастной

тени последних или дефекты наполнения (рис.

105), а также сужение терминального отдела

холедоха различного характера и протяжен-

ности (рубцовое сужение, стенознрующий

панкреатит, опухоли).

Холангиография является единственным

интраоперационным методом, который позво-

ляет получить изображение всей системы

желчных протоков, оценить диаметр желчных

протоков, дает возможность судить об эвакуа-

ции желчи в кишечник и на этой основе решить

302

-опросо необходимое™ и виде корригирующей

операннн. В то же время исследование не веема

ныяняясм мелкие камни протоков, внутри-

„еченочные камни, не всегда точно опрс-

. ,

1Я

ет количество камней.

1

ЛС

* Уменьшение ложноогрицательных ответов

относительно наличия ходедохолитназа, рас-

ширение диагностических возможностей мето-

де могут быть достигнуты при проведении

рентгеноконтрасного исследования с помощью

рентгенотелевизионной установки, оснащенной

электронно-оптическим преобразователем.

Операционную холангиоскопию выполняют с

помощью как фиброхоледохоскопов, так и

жестких эндоскопов, диаметр которых (от 5,2

до 7 мм) и конструктивные особенности

позволяют выполнить это исследование прак-

тически при каждой холедохотомии. Опера-

ционное эндоскопическое исследование целесо-

образно применять в тех случаях, когда воз-

никают показания к вскрытию желчных про-

токов, а примененные методы не позволяют

установить точный интраоперационный диаг-

ноз.

При холангиоскопии легко обнаруживают-

ся признаки холангита — гиперемия, фибри-

нозные налеты и язвы на слизистой оболочке

протоков. Четко видны конкременты любых

размеров, располагающиеся как на протяже-

нии гепатикохоледоха, включая его ампуляр-

ную часть, так и во внутрипеченочных

протоках. Экзофитные раковые опухоли желч-

ных протоков имеют вид мягкого узла в

форме «цветной капусты», легко кровоточа-

щего, эндофитные — определяются как суже-

ние просвета белесоватого цвета с ригид-

ными стенками.

При осмотре выходного отдела общего

желчного протока могут быть выявлены приз-

наки спазма сфинктера Одди, а также стено-

за большого дуоденального сосочка с расши-

рением вышележащих отделов протоков. Не-

редко одновременно наблюдается и картина

папиллита — резкая гиперемия и отечность

слизистой оболочки, фестончатость краев вы-

ходного отверстия холедоха.

Под контролем холангиоскопии удается

проводить ряд диагностических и лечебных

манипуляций: биопсию стенки протоков, уп-

равляемое промывание их просвета антисеп-

тиками, экстракцию камней с помощью петли

и

корзинки Дормиа, баллонного катетера и

Других инструментов. Применение эндоскопии

желчных протоков позволяет свести до мини-

м

Ума опасность оставления в них конкре-

ментов.

Фондирование желчных протоков является

завершающим методом интраоперационного

исследования желчных протоков. Могут быть

использованы как пластмассовые, так и гиб-

кие металлические зонды различной конструк-

ции, причем последние более удобны в работе.

•*°нд можно вводить как через расширенную

к

Ультю пузырного протока, так и через хо-

л

едохотомическое отверстие, что более удобно

и

безопасно. Предварительно мобилизуют

двенадцатиперстную кишку. Легко моделируе-

Рис. 105. Рентгенограмма при операционной

холангиографии. Множественные камни гепа-

тохоледоха.

мый зонд из мягкого металла или пластмас-

сы сначала проводят в печеночные протоки,

ориентируясь в их топографии, затем под

контролем пальцев левой руки осторожно

пытаются провести зонд через папиллу. Сво-

бодное прохождение зонда диаметром 3 мм

через папиллу свидетельствует об отсутствии

ее стеноза. Пальпация холедоха на введенном

в него зонде позволяет точно определить

расположение протока и обнаружить камни в

ретродуоденальном его отделе, папилле, в том

числе в дивертикулообразных расширениях

печеночно-поджелудочной ампулы (ампулы

Фатера).

Методы

оперативных вмешательств

Оперативные доступы. При операциях на

желчевыводящих путях применяют продоль-

ные, косые и комбинированные разрезы

брюшной стенки. Верхнесредннная лапаро-

томия создает достаточный доступ к желчно-

му пузырю и элементам гепатодуоденальной

связки и может быть с успехом применена при

303

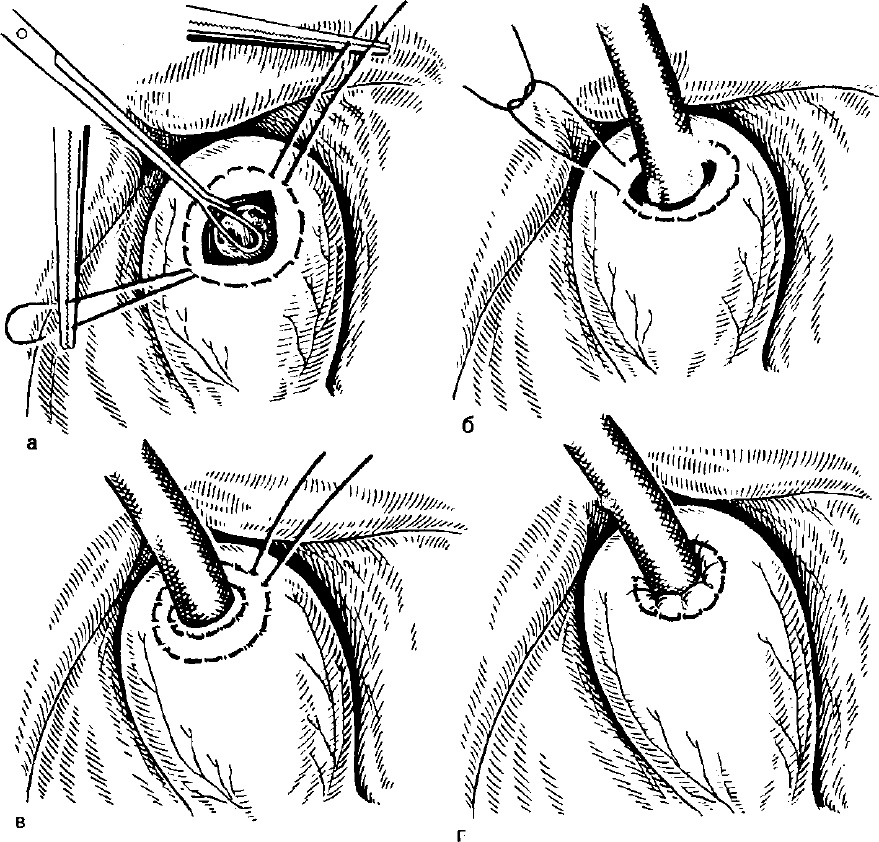

Рис. 106. Холецисто-

стомия.

а — желчный пузырь

вскрыт в центре пред-

варительно наложенного

кисетного шва, удаляет-

ся камень; 6, в, г —в пу-

зырь введена трубка,

фиксированная двумя ки-

сетными швами.

любых операциях на билиарной системе у

больных астенического и нормостенического

телосложения. Следует избегать применения

данного доступа у больных с широким ребер-

ным углом, особенно у тучных мужчин, у

которых печень часто располагается глубоко

в правом подреберье.

Правосторонний трансректальный разрез

длиной 10-12 см, начинающийся от реберной

дуги, также позволяет выполнить основные

операции на желчном пузыре и протоках у

нетучных больных.

Косые разрезы по Кохеру, Де-Рубену, Край-

неву, комбинированный разрез по Федорову

обеспечивают оптимальный доступ к желчным

путям, позволяя выполнить любой вид опера-

тивного пособия, создают удобства для дре-

нирования брюшной полости. Их целесооб-

разно применять при острых заболеваниях

желчных путей в случаях, когда ожидаются

выраженные воспалительно-инфильтративиые

изменения тканей, при недостаточно ясном

диапюзе, у больных гиперстенического тело-

сложения. При использовании косых разрезов

не следует рассекать ткани вблизи реберной

дуги, в противном случае усиливается крово-

течение из раны, а последующее ушивание се

становится затруднительным. Разрез начи-

нают от средней линии, пересекая всю правую

прямую мышцу живо!а, а в наружной трети

раны косые мышцы. Малые разрезы с сохра-

нением част и или леей прямой мышцы не

создают дослаючною доступа к желчным

путям.

При выполнении повторных и реконструк-

тивных операций, как правило, следует прово-

дить разрез по старому рубцу с его иссече-

нием. Исключение может быть сделано лишь

тогда, когда при первичной операции приме-

нялся нетипичный доступ либо когда в проек-

ции рубца имеется гнойная рана или свищ.

Дальнейший этап операции после вскры-

тия брюшной полости состоит в создании

доступа к желчным путям, разделении сра-

щений дна желчного пузыря с большим саль-

ником, двенадцатиперстной и толстой кишкой.

Перед удалением желчного пузыря необходи-

мо обнажить переднюю и правую стенку гепа-

тикохоледоха путем поперечного рассечения

над ним брюшины. При необходимости мани-

пуляций на желчных протоках и большом

дуоденальном соске следует мобилизовать

двенадцатиперстную кишку по Кохеру. Во

избежание искажения результатов холангио-

манометрии, дебитометрии, холангиографии

такие манипуляции, как пальпаторная ревизия,

зондирование протоков, выполняют лишь

после завершения специального исследования.

При выполнении повторных и реконструк-

тивных операций для создания доступа к

гепатодуоденальной связке вначале выде-

ляют верхнюю поверхность печени, разделяя

острым путем сращения между нею и диафраг-

мой, затем отделяют от нижней ее поверх-

ности спаянные с ней органы.

Основные виды оперативного

в м е ш а г е л ь с г в а. Холсцистоапомия вы-

полняется лапароюммым доступом; при бес-

каменных поражениях (рак периамнулярной

зоны, острый панкреатит), как правило.

304

о11С

р;тнянсвы'1ЫВ11С1 за i

.,,ооы

110

"оврелть

руднеппй. Осюрожт),

1нни>| •-- . сосуды в ложе

„v-чыря, опорожняю г его пункцией. Через

небольшой прокол дна пузыря вводя! рези-

новый ка iciep с двумя дополнительными

0!

перстями (лучше категер Петцера не-

большою диамефа), который фиксируют к

пузырю одной или двумя кепутовыми нитя-

ми. Вокруг катетера накладывают два кисет-

ных шва синтетическими плп шелковыми

,и нами, которыми затем фиксируют пузырь

к

брюшине. Холециетомический категер выво-

дя! наружу через дополни тельный прокол

брюшной стенки в наиболее близком к

Л

ну пушря месте (рис. 106). Технически бо-

лее сложно выполнение холецистостомии при

оаром кадькулезном холецистите, когда

необходимо тщательное удаление камней из

желчною пузыря. Камни удаляют с помощью

шшшов, ложек и электроотсоса, что пред-

ставляет большую трудность при ущемле-

нии их в области шейки. При невозмож-

ности подшить пузырь к брюшной стенке

выполняют холецистостомию «на протяже-

нии», тщательно закрывая разрез стенки пу-

зыря двумя кисетными швами вокруг кате-

тера, который выводят через отдельный про-

кол брюшной стенки и фиксируют к ней

шелковыми швами.

Так называемая лапароскопическая холе-

цистостомии может бьнь выполнена под мест-

ной анестезией в процессе лапароскопическою

исследования (рак иериампуляриой зоны, хо-

ледохолиIпаз с длительной желтухой, требую-

щей предоперационной декомпрессии желч-

ных путей). Дно опорожненного с помощью

пункции желчного пузыря выводят через

небольшой разрез брюшной стенки наружу,

дренируют тонким катетером и подшивают

несколькими швами к коже.

Холсцистэкпюмия. Операцию нередко целе-

сообразно начать с пункции желчного пузыря

и удаления его содержимого, что облег-

чает идентификацию и выделение элементов

его шейки. Разделяют сращения желчного

пузыря с прилежащими органами. Надсекают

листок брюшины, переходящий с желч-

ного пузыря на гепатодуоденальную связку,

выделяют пузырные проток и артерию. Пере-

секать их можно лишь при отчетливой ви-

димости стенок желчного пузыря и гепатико-

холедоха во избежание повреждения послед-

него. Пузырную артерию перевязывают

двумя лигатурами и пересекают, оставляя

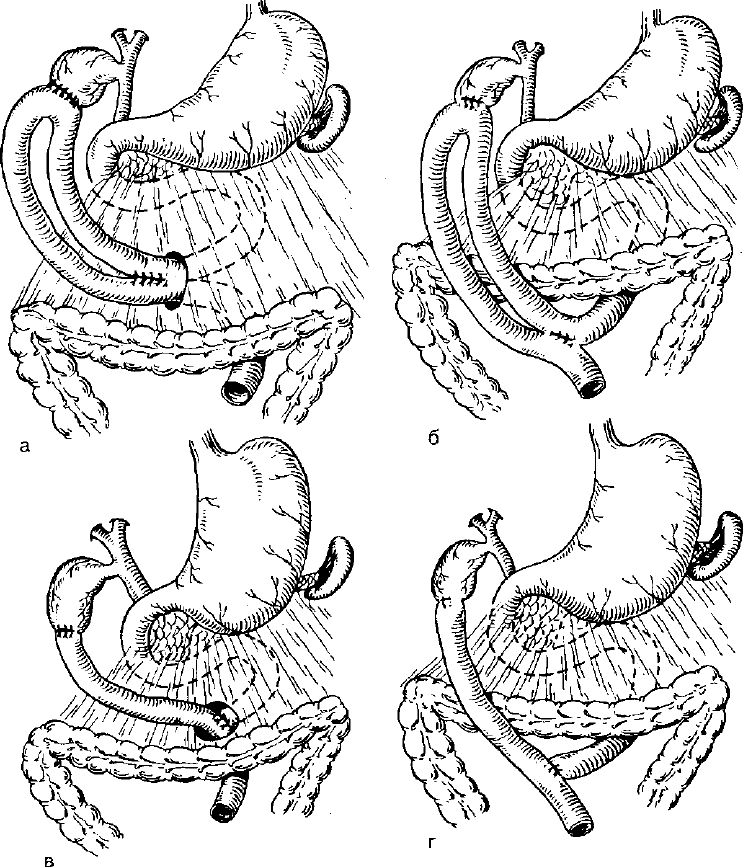

Рис. 107. Холецистое-

юностомия.

Варианты операции: с

межкишечным анастомо-

зом по Брауну (а, б) и

по Ру (в, г), с позади-

ободочным (а, в) и впе-

редиободочным (6, г)

расположением анасто-

мозированной с пузы-

рем кишки.

305

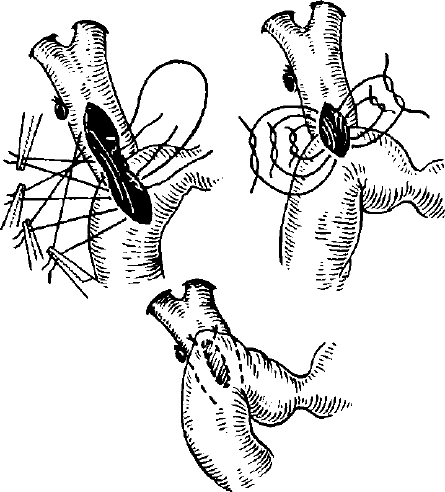

Рис. 108. Холедоходуоденостомия.

культю не менее 3—4 мм. Пузырный проток

интубируют канюлей или пластмассовой труб-

кой для выполнения холангиографии и пересе-

кают. Строго придерживаясь стенки желчного

пузыря, удаляют его «от шейки». Кровотече-

ние из ложа пузыря останавливают электро-

коагуляцией сосудов либо наложением узло-

вых П-образных швов или обвивного шва без

глубокого прокалывания ткани печени во из-

бежание повреждения внутрипеченочных желч-

ных протоков. После выполнения опера-

ционной холангиографии удаляют канюлю

или трубку из пузырного протока и дважды

перевязывают последний, предпочтительно с

прошиванием.

При технической сложности холецистэк-

томии «от шейки» удаляют пузырь «от дна».

С этой целью надсекают после субсерозного

введения новокаина брюшину желчного пузы-

ря, отступя 1,5 — 2 см от края печени. Также

строго придерживаясь стенки пузыря, отде-

ляют его от ложа, крвоточащие сосуды коа-

гулируют или перевязывают. Подходя к

шейке пузыря, необходимо идентифицировать

пузырный, общий печеночный и общий желч-

ный протоки во избежание их повреждения.

При затруднениях ориентировки в анатоми-

ческих взаимоотношениях пузырь вскрывают

по передней поверхности в области дна,

удаляя камни, желчь и гной; дальнейшее вы-

деление пузыря допустимо производить по

введенному в его полость пальцу.

Технические приемы обоих способов холе-

цистэктомии можно комбинировать; наиболее

удобно переходить к удалению желчного

пузыря «от дна» после предварительного выде-

ления и пересечения пузырных артерий и

протока.

Холецистодигестивные анастомозы накла-

дываю/ при непроходимости дистальной части

общего желчного протока опухолевой, реже

рубцовой (приобретенной или врожденной)

природы. Вопрос о допустимости наложения

холецистодигестивного анастомоза решается

на основании изучения данных интраопера-

ционного исследования. Технически более

просто наложение холецистогастро- или холе-

цистодуоденоанастомоза, с функциональной

точки зрения методом выбора является холе-

цистоеюноанастомоз (рис. 107).

Для холецистоеюноанастомоза берут на-

чальную петлю тощей кишки на 50 — 60 см

дистальнее связки Трейтца, выключают ее

на расстоянии 20 см от билиодигестивного

соустья межкишечным анастомозом бок в бок

шириной 4—5 см. Для уменьшения дигес-

тивно-билиарного рефлюкса целесообразно

прошить приводящую кишечную петлю сши-

вающим аппаратом УО с перитонизацией ли-

нии скрепочного шва узловыми или использо-

вать для аностомоза кишечную петлю, выклю-

ченную U-образным соустьем конец в бок

по Ру. Диаметр формируемого желчеотводя-

щего соустья 3 — 4 см, его накладывают двух-

рядными швами: наружные — узловые из тон-

ких синтетических или шелковых нитей, внут-

ренний — непрерывный тонкой нитью из

хромированного кетгута.

Супрадуоденалъная холедохотомия является

неотъемлемым компонентом большинства

оперативных вмешательств на магистральных

желчных протоках. Для ее выполнения выде-

ляют переднюю и правую стенки гепатико-

холедоха, выбирая место его вскрытия обычно

строго посередине. Длина разреза может ко-

лебаться от 0,5 до 3 см, нижний край

его не доходит на 0,5 см до верхнегоризон-

тального отдела двенадцатиперстной кишки.

Вскрывают проток и с помощью пинцета,

шипцов, электроотсоса удаляют свободно

лежащие в протоке камни. Конкременты из

проксимального и дистального отделов

желчного дерева извлекают ложками, с по-

мощью баллонного катетера; камни ретро-

дуоденальной части холедоха смещают

кверху пальцем после мобилизации двенадца-

типерстной кишки.

Ушивание общего печеночно-желчного

протока после завершения диагностических и

лечебных манипуляций (удаление камней)

производят при плотной, утолщенной стенке

протока узловыми швами без захвата

слизистой оболочки, а при тонкой, нежной

стенке — непрерывным захлестывающим швом

через все слои. Применяют, как правило,

однорядный шов тонким хромированным

кетгутом или синтетическими нитями на ат-

равматических иглах. Обязательным является

подведение резинового или пластмассового

дренажа к холедохотомической ране.

Наружное дренирование желчных про-

токов производят в зависимости от показаний

путем введения дренажной трубки через

холедохотомическую рану, отдельный прокол

стенки гепатикохоледоха, через культю пу-

зырного протока или паренхиму печени. Ме-

тодом выбора является введение в холе-

дох Т-образного дренажа из мягкой резины,

который не препятствует желчеоттоку по естее-

венному пути, не деформирует желчного про-

тока, удерживается в нем в течение любого

необходимою времени, легко удаляется. Вок-

руг дренажа тщательно ушивают узловыми

или непрерывными тонкими кетгутовыми или

лавсановыми швами стенку протока. Герме-

тичность шва, правильность стояния дрена-

жа контролируют с помощью холангиог-

рафии и заполнения дренажа жидкостью под

давлением.

Холедоходуоденостомию выполняют после

тщательной мобилизации двенадцатиперстной

кишки по Кохеру. Максимально низко про-

дольно вскрывают общий желчный проток на

протяжении 2 — 3 см. Закончив диагностичес-

кие и лечебные манипуляции (зондирование

папиллы, экстракцию камней), поперечно

вскрывают кишку небольшим разрезом,

направление которого является продолжением

холедохотомического (рис. 108). Анастомоз

накладывают обычно однорядными швами,

предпочтительно тонкими синтетическими ни-

тями на атравматических иглах, что мини-

мально сужает просвет соустья и обеспе-

чивает достаточный его герметизм.

При невозможности использования для

соустья двенадцатиперстной кишки (язвы,

воспалительные изменения, дуоденостаз) со-

устье может быть наложено с изолирован-

ной по Ру петлей тощей кишки. Методика

холедохоеюноанастомоза принципиально та

же, но технически последняя операция более

сложна. С учетом возможности последую-

щего сужения соустья его диаметр должен

быть не менее 2 — 2,5 см.

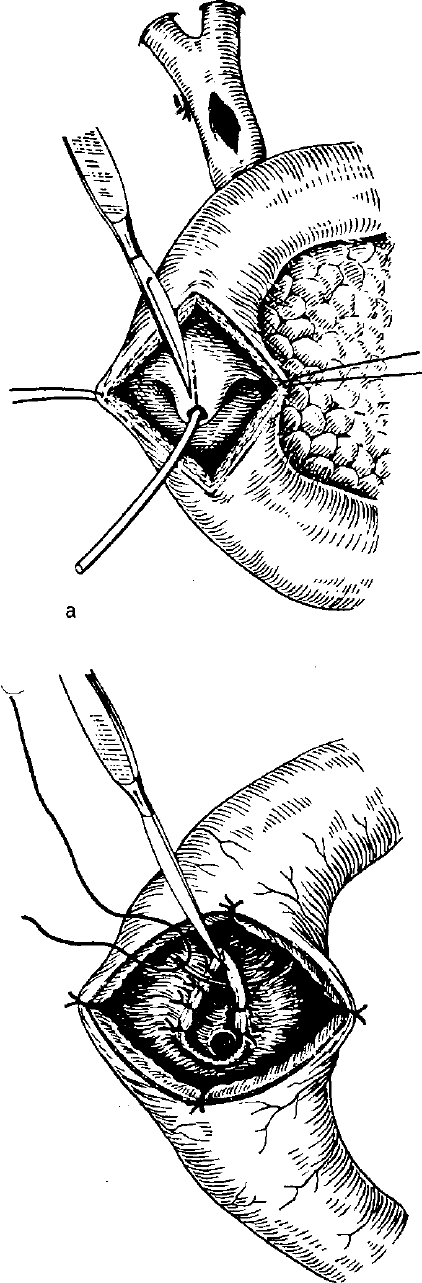

Папиллосфииктеротомия. После моби-

лизации двенадцатиперстной кишки обнару-

живают папиллу и выпячивают ее зондом,

введенным через холедохотомическое отверс-

тие или культю пузырного протока; таким

образом определяют уровень рассечения две-

надцатиперстной кишки. При ущемлении в

папилле камня дуоденотомию осуществляют

на уровне его расположения. Предпочти-

тельно поперечное рассечение кишки протя-

женностью до 3 см. Папиллу рассекают по

передней стенке в направлении «11 часов ци-

ферблата», протяженностью рассечения в

среднем 15 — 20 мм, при этом непременно

должна быть рассечена вся ампулярная часть

сфинктера Одди и вся суженная часть па-

пиллы. Папиллу рассекают на головке зондов

различной конструкции, наиболее удобно — на

конусообразном зонде, позволяющем вывести

большой дуоденальный сосок в дуодено-

томическую рану (рис. 109, а). После рассе-

чения папиллы находят устье главного панкре-

атического протока, которое обычно распола-

гается на задней стенке печеночно-подже-

л

УДочной ампулы (ампулы Фатера) в ее выход-

ной части и обнаруживается по истечению из

него прозрачного секрета, зондом осторожно

°пределяют проходимость протока. Контроли-

руя целостность последнего, производят

папиллосфинктеропластику, сшивая тонкими

атравматическими швами слизистые оболочки

холедоха и двенадцатиперстной кишки по

б

Рис. 109. Папиллосфинктеротомия.

а

— рассечение папиллы; б — папиллосфинктерю-

пластика.

307

ходу разреза, особенно тщательно наклады-

вают швы в верхнем углу раны (рис. 109, б).

Двухрядным швом ушивают дуодснотомичес-

кую рану, дренируют холедох. Контролируют

целостность задней стенки двенадцатиперст-

ной кишки и ретродуоденальной части холе-

доха.

Реконструктивные операции на

ж е л чных протока х. Циркулярный шов

общего печеночно-жедчного протока выпол-

няют при его случайном пересечении во время

операции либо после иссечения рубцовой

стриктуры ограниченной протяженности. Со-

устье накладывают П-образными или непре-

рывными выворачивающими швами, тщатель-

но сопоставляя слизистые оболочки отрезков

протока. Недопустимо натяжение сшиваемых

фрагментов, для его уменьшения следует

мобилизовать двенадцатиперстную кишку.

Выше или ниже будущего соустья через про-

кол стенки протока в его просвет вводят

Т-образный или одноствольный дренаж, кото-

рый служит для наружного отведения желчи,

а также в качестве своеобразного каркаса для

формирования соустья.

Наложение гепатикоеюно- или реже гепа-

тикодуоденоаиастомоза в воротах печени —

основной вид реконструктивной операции при

высоком пересечении и рубцовой непроходи-

мости печеночных протоков. В воротах пече-

ни находят и выделяют короткую культю

общего печеночного протока и долевые прото-

ки выше их бифуркации. Обнаружить их помо-

гают повторные пункции рубцово-измененных

тканей тонкой иглой и пункционная холангио-

графия. Продольно вскрывают культю общего

печеночного протока, продолжая разрез при

необходимости на переднюю стенку левого

печеночного протока, формируя тем самым

максимально широкую гепатикостому, уве-

личить отверстие которой помогает рассече-

ние перемычки между печеночными протока-

ми. На края гепатикостомы накладывают

швы-держалки, которые затем используют

для формирования соустья. Гепатикотомичес-

кое отверстие анастомозируют с петлей тощей

кишки, выключенной по Ру, или двенадцати-

перстной кишкой, используя тонкие атравмати-

ческие однорядные швы с обязательной тща-

тельной адаптацией слизистых оболочек про-

токов и кишки, что служит профилактикой

рубцового стеноза соустья. Анастомоз целесо-

образно накладывать на сквозном транспе-

ченочном дренаже — протезе, осуществляю-

щем декомпрессивное дренирование и сох-

раняющем просвет соустья. Предпочтительно

использовать два транспеченочных дренажа,

выводимых через обе доли печени.

Методы завершения операции.

Ушивание брюшной полости наглухо следует

считать допустимым в единичных случаях

после неосложненной субсерозной холенистэк-

томии при хроническом холецистите, а также

после наложения свиша на невоспаленный

желчный пузырь. Необходимым условием

является полное отсуiс 1 вие хоi я бы мипи-

мальною кровотечения и истечения желчи в

брюшную полость. Во всех остальных слу-

чаях показано дренирование брюшной по-

лости.

При отсутствии осложнений показано вве-

дение дренажной трубки желательно из сили-

конизированной резины диаметром 0,6 — 0,8 см

с 2 — 3 отверстиями на конце. Конец

трубки вводят на небольшую глубину в от-

верстие Винслова, а наружный конец выводят

через отдельный прокол в правом подре-

берье.

Показания к введению марлевых тампонов

в брюшную полость возникают лишь в ред-

ких случаях при не полностью остановленном

капиллярном кровотечении обычно из ложа

желчного пузыря, просачивании желчи из

ложа пузыря или сквозь швы стенки прото-

ка, наконец, после вскрытия обширных пери-

пузырных абсцессов. Тампоны следует выво-

дить наружу через основную операционную

рану — обычно в наружном углу косого раз-

реза.

Врожденные заболевания

Аномалии желчевыводящих путей. К анома-

лиям относятся врожденные деформации,

удвоение желчного пузыря и пузырного

протока, встречающееся один раз на 3 — 5 тыс.

вскрытий; отсутствие желчного пузыря явля-

ется редкой врожденной аномалией.

Патологическая анатомия. Не-

редко наблюдающееся сморщивание патоло-

гически измененного пузыря при калькулез-

ном холецистите и холедохолитиазе с обра-

зованием билио-билиарного свища может

симулировать врожденную аномалию. О

врожденной агенезии желчного пузыря можно

уверенно говорить лишь при отсутствии

патологических изменений в желчных про-

токах. Наиболее распространенными врожден-

ными деформациями желчного пузыря

является перегиб дна его в виде «фригийского

колпака», обусловленный разницей длины сте-

нок органа, и образование слизисто-мы-

шечной складки в шеечной части пузыря.

Диагностика. Аномалии желчного

пузыря обычно не имеют самостоятельного

клинического значения и чаще случайно обна-

руживаются при рентгенологическом исследо-

вании, на операционном столе или на

вскрытии.

Лечение. Возможность подобных ано-

малий, так же как и впадения в пузырь магист-

ральных желчных протоков, должна быть уч-

тена при операции на желчных путях во избе-

жание их повреждения.

Атрезия желчевыводящих путей — наиболее

распространенный и т я же л ы й порок и х pa з -

вития; встречается у одного из 20 —30тыс.

новорожденных и является причиной 75 —80"

о

случаев желтухи на первом году жизни

ребенка.

Паю л о I и ч е с к а я а н а томи я. Забо-

левание характеризуется частичным пли пол-

ным недоразвитием вие- н внутрииеченочныч

желчных ну ген, которые либо вовсе не обнару-

живаю к*я, либо предел анлсны юкки ми фиб-

ро

HIMми

гяжамм. и слепке которых и и окру-

жающих тканях морфолог ичееки определяются

явлении иоспалении и фиброза. Могуi быть

выделены iри оснопиые группы анатомичес-

ких изменений: I) частичная или полная

aiрезня (гипоплазия) внепеченочных протоков

и желчного пузыря; 2) полная агрезия вне-

печеночных и частичная — внутрипеченочных

желчных протоков; 3) тотальная атрезия

всею желчного дерева. Закономерное следст-

вие нелеченнон атрезии желчных путей —

развитие билиарного цирроза печени и пор-

тальной гипертензии, которые и приводят к

смерти больного.

Д и а г н о с т и к а. Основной симптом атре-

зии желчных путей — нарастающая желтуха,

появляющаяся обычно с 4 —5-го дня после

рождения ребенка. Определяются признаки

полной непроходимости желчных путей с

обесцвечиванием кала, интенсивной окраской

мочи, кожным зудом; нарастающая гепато-

мегалия. Спустя 3 — 6 мес отчетливо выражены

симптомы портальной гипертензии: силеноме-

галия, асцит, расширение вен брюшной стенки,

кровотечения из варикозных вен пищевода.

При лабораторном исследовании выявляются

признаки, характерные для полной обтура-

ционной желтухи и билиарного цирроза

печени: гипербилирубинемия с преобладанием

прямой фракции, отсутствие стеркобилина в

кале и уробилина в моче, гиперхолестерине-

мия, гинопротромбинемия, гипо- и диспро-

теинемия.

Дифференциаль н ы й диагноз ат-

резии желчных путей проводится с другими

заболеваниями, сопровождающимися желту-

хой, такими, как «физиологическая желтуха»

и гемолитическая желтуха новорожденных,

врожденная гемолитическая анемия, желтуха

при сепсисе, неонатальный гигантоклеточный

гепатит и др. При перечисленных заболева-

ниях могут выявляться характерные лабора-

торные признаки: повышение уровня непря-

мого билирубина при гемолитической жел-

тухе, положительная гемокультура при сепсисе

и др. Поскольку большинство других видов

желтухи новорожденных склонны к самостоя-

тельному разрешению в первый месяц жизни

ребенка, стойкая механическая желтуха с на-

растающей билирубинемией заставляет в эти

сроки заподозрить атрезию желчных путей и

прибегать к операции с холангиографией и

биопсией печени.

Лечение оперативное. Наилучшие ре-

зультаты получают в возрасте 3 — 6 нед, когда

еще не развились необратимые изменения

печеночной паренхимы; исходы зависят также

от формы атрезии. При атрезии внепеченоч-

ных путей успеха можно достичь с помощью

билиодигестивных анастомозов. При непрохо-

димости дистальной части холедоха наиболее

удобно наложение холецистодуоденоаиастомо-

за, при этом формируют соустье максимально

возможного диаметра. При гипоплазии желч-

ною пузыря и пузырного протока наклады-

вают г епагикодуоденоанастомоз.

При полной атрезии внепеченочных пулей,

а гакже частичной гипоплазии нпуiрипеченоч-

ных протоков прибегают к использованию для

anaci омоза внутри печеночных протоков. С

31 ой целью резецируют участок левой доли

печени, находят наиболее крупный желчный

проток, который интубируют пластмассовой

трубкой и анастомозируют с желудком или

тонкой кишкой. Более простой метод - пунк-

ция печени с помощью троакара, обнаруже-

ние крупного внутрипеченочного протока, вве-

дение в него пластмассовой трубки и анасто-

мозирование образовавшейся раны печени с

выключенной нетлей тощей кишки или же-

лудком. При полной атрезии желчных путей

создание билиодигестивного анастомоза не-

возможно. В последнее время в подобных

случаях предпринимают попытки анастомози-

ровать расиренарированные ворота печени

вместе со вскрытыми лимфатическими сосуда-

ми и зачаточными желчными протоками с

выключенной кишечной петлей.

Кисгозное расширение желчных протоков

может быть обусловлено как врожденной

слабостью стенки протока, гак и сужением

терминального отдела холедоха. Заболевание

возникает у девочек в 3 раза чаще, чем у маль-

чиков.

Патологическая анатомия. Разли-

чают 4 основные анатомические формы забо-

левания: 1) наблюдающееся наиболее часто

(в 90% случаев) диффузное кисгозное расшире-

ние холедоха, вместимость которого может

достигать 2 — 3 л; 2) дивертикул супрадуо-

денальной части общего желчного протока;

3) холедохоцеле — дивертикулообразное рас-

ширение интрадуоденальной части холедоха,

обычно небольших размеров; 4) множествен-

ные кисты желчных протоков, особенно внут-

рипеченочных, которые могуг сочетаться с

холанг иолитиазом, а в ряде случаев также

с кистозным перерождением почек и поджелу-

дочной железы (болезнь Кароли).

Диагностика. Заболевание может вы-

являться в любом возрасте, даже у взрослых,

но чаще у детей 3 — 5 лет. Основные симпто-

мы: 1) постоянная и приступообразная боль

в верхней половине живота; 2) желтуха, обыч-

но перемежающаяся, которая носит все черты

механической; 3) прощупывание безболезнен-

ного, эластической консистенции опухолевид-

ного образования в правой половине живота.

Данные специального исследования подтверж-

дают диагноз. При внутривенной холеграфии

определяется тень контрастированной кисты

или значительное расширение холедоха, при

рентгеноскопии желудка — смещение его влево,

а также симптомы варикозного расширения

вен слизистой оболочки органа; наличие кис-

тозного образования может быть подтвержде-

но ультразвуковой эхографией. Окончательно

диагноз уточняется на операционном столе

путем ревизии желчных путей и операционной

холангиографии.

Лечение кистозного расширения желч-

ных протоков только хирургическое. Основной

вид операции — внутренний дренаж, наиболее

простым и эффективным способом которого

является цистодуоденоанастомоз. Вскрытую

кисту анастомознруют с верхнегоризонталь-

ной ветвью двенадцатиперстной кишки или с

изолированной по Ру кишечной петлей. При

больших размерах кисты для уменьшения

полости целесообразно иссечь часть ее перед-

ней стенки: с учетом роста ребенка и рубце-

вания соустья следует формировать анастомоз

диаметром не менее 3 см. Резекция кистозно

перерожденного холедоха с наложением тер-

минолатерального гепатикоеюно- или гепати-

кодуоденоанастомоза - более опасное вмеша-

тельство, оно может применяться лишь при

случайном повреждении кисты или необрати-

мых изменениях ее стенки. При дивертикулах

холедоха на ножке оправдано их удаление с

одновременным созданием внутреннего дрена-

жа желчных протоков. При кистозном рас-

ширении внутрипеченочных протоков целесо-

образно создание нх анастомоза с изоли-

рованной петлей тощей кишки, при необхо-

димости — с резекцией участка печеночной

ткани. Прогноз хирургического лечения врож-

денного кистозного расширения магистраль-

ных желчных протоков в целом благоприят-

ный.

Повреждения желчных путей

Закрытые повреждения внепеченочных желч-

ных путей - редкая разновидность травмы,

встречающаяся в среднем у 5 % пострадавших

с тупой травмой печени. Разрывы при этом

располагаются по нижней поверхности печени,

вдоль ложа желчного пузыря, причем могут

возникать кровоизлияния в его стенку, раз-

рывы серозной его оболочки слизисто-мы-

шечного слоя, частичный или полный отрыв

пузыря от его ложа. Разрывы желчного пузы-

ря и протоков возникают при прямом ударе

в правый верхний квадрант живота или при

падении на твердый предмет, реже при

сдавлении туловища между двумя пред-

метами.

Диагноз. При разрывах всех слоев

желчных путей в первые часы после травмы

возникают симптомы шока, после чего выяв-

ляются признаки перитонита или внутреннего

кровотечения. При стерильности желчи симп-

томатика перитонита бывает выражена сла-

бо, определяется скопление жидкости в

брюшной полости, стертая картина интоксика-

ции, лихорадка.

При субсерозных разрывах пузыря и прото-

ков могут обнаруживаться симптомы забрю-

шинной флегмоны, включая болезненность и

припухлость в поясничной области справа.

При отрыве желчного пузыря от ложа, гема-

томах стенки органа после травмы отмечает-

ся период мнимого благополучия, лишь поз-

же появляются симптомы перитонита. Диаг-

ноз подтверждают лапароцентез и лапароско-

пия, позволяющие обнаружить в брюшной

полос / желчь, иногда смешанную с кровью.

Л с кние тупых повреждений желчных

путей оперативное. Разрывы стенки желч-

ного пузыря, обширные интрамуральные ге-

матомы и отрыв его от ложа требуют холе-

цистэктомии. Лишь при небольших разрывах

пузыря в области дна допустимы ушивание

раны или холецистостомия. При разрывах

желчных протоков раны ушивают с обязатель-

ным временным наружным отведением желчи

предпочтительно с помощью Т-образного

дренажа.

Открытые повреждения внепеченочных желч-

ных путей — ножевые и огнестрельные — име-

ют клинические проявления, сходные с зак-

рытой травмой. Характерным симптомом

считают также истечение желчи через раневой

канал. В ряде случаев образуются ограничен-

ные скопления желчи, прощупываемые как

«опухоль». Принципы оперативного лечения

проникающих ранений желчных путей в целом

совпадают с тактикой лечения тупой травмы

этих органов.

Операционная травма желчных протоков воз-

никает наиболее часто (в 95 %) при опера-

циях на билиарном тракте (в среднем в 0,5 —

1 % всех операций), реже при вмешательствах

на желудке и поджелудочной железе. Повреж-

дения протоков чаще происходят при наличии

врожденных или приобретенных необычных

топографоанатомических отношений в зоне

гепатодуоденальной связки. Опасность трав-

мы протоков также велика при наличии воспа-

лительных инфильтратов в зоне шейки пузы-

ря, билобилиарных свишей (синдром Мириззи)

со сморщиванием желчного пузыря, при воз-

никновении широкого сообщения между пос-

ледним и гепатикохоледохом. а также при

значительном несоответствии между диамет-

ром расширенного пузырного и суженного

общего желчного протоков. Однако и при

обычных анатомических отношениях наруше-

ния технических правил холецистэктомии и

других манипуляций на желчных путях могут

приводить к травме магистральных протоков:

раздавливанию их стенки при захватывании

вслепую зажимом кровоточащих сосудов, к

перевязке стенки гепатикохоледоха или всего

протока во время наложения лигатуры на

пузырный проток при избыточной тяге за

пузырь, к перфорации стенки протоков при

зондировании их.

Предупреждение повреждений

желчных протоков достигается соблюдением

следующих правил: 1) создание достаточного

доступа к желчным путям; 2) выполнение холе-

цистэктомии только после четкой идентифика-

ции общего желчного и печеночных протоков,

и при невозможности добиться этого следует

ограничиться холецнетостомией или мукокла-

зией желчного пузыря; 3) осуществление ге-

мостаза только на глаз, при необходимости

пережимая гепатодуоденальную связку, кото-

рая должна быть выделена в начале опера-

ции; 4) выполнение зондирования н бужиро-

вания выходною отдела холедоха с большой

осторожностью и только после мобилизации

двенадцатиперстной кишки.

Пересечение общего желчного протока в

О