Панцырев Ю.М.(ред.) Клиническая хирургия: справочное руководство

Подождите немного. Документ загружается.

pa к rep боли больше выражен при обтура-

ционной форме и в начале заболевания,

когда нет стойкого перерастяжения приво-

дящей петли кишки. При странгуляционной

непроходимости боль, обусловленная ишемией

ущемленной петли кишки, быстро становится

интенсивной и более постоянной. Однако и

при этой форме нередко наблюдаются на

фоне неисчезающей боли периоды ее усиления,

обусловленные перистальтикой приводящей

петли кишки. Схваткообразная боль всегда

заставляет думать о непроходимости кишеч-

ника.

Вторым важным признаком, общим для

всех форм кишечной непроходимости, являют-

ся тошнота и рвота. Чем выше уровень

препятствия, тем чаще и интенсивнее рвота.

В поздней стадии заболевания забрасывание

в желудок кишечного содержимого придает

рвотным массам каловый запах. При стран-

гуляционной форме частота рвоты (рефлек-

торно) меньше зависит от уровня препятствия.

Третий характерный признак — задержка

отхождения стула и газов. Однако в пер-

вые часы заболевания задержки может не быть:

при локализации препятствия в верхних отде-

лах кишечника отхождение содержимого ниже

расположенных петель может ввести врача в

заблуждение.

При объективном и с следовании

обращают внимание на общее состояние боль-

ного, которое вначале остается удовлетвори-

тельным при обтурационной непроходимости,

но может значительно ухудшаться уже в первые

часы заболевания при странгуляционной. Тем-

пература тела, вначале нормальная, повышает-

ся при некрозе кишки и перитоните. Уча-

щение пульса и падение АД прямо зависят от

выраженности дегидратации и степени умень-

шения ОЦК. Язык, вначале влажный, затем

становится сухим. Живот в ранней стадии бо-

лезни может быть нормальной конфигурации

или несколько вздутым. Нарастание вздутия

живота зависит от формы кишечной непро-

ходимости. Особенно быстро развивается взду-

тие при завороте кишечника. Вздутие может

быть неравномерным, если странгулированная

петля кишки выпячивает брюшную стенку в

каком-то месте. Такая асимметрия живота

всегда заставляет думать об острой кишеч-

ной непроходимости. Весьма ценны при боль-

шинстве форм и другие местные признаки:

симптом Валя (колбасовидная, пальпируемая

через брюшную стенку раздутая петля кишки,

при перкуссии которой обнаруживается высо-

кий тимпанический звук), симптом Склярова

(шум жидкости в растянутой петле кишки,

обнаруживаемый при легком сотрясении

брюшной стенки), симптом Грекова (баллоно-

образное вздутие пустой ампулы прямой киш-

ки при ректальном исследовании). Симптом

Блюмберга —Щеткина обычно отрицательный

при обтурационной непроходимости и поло-

жительный при странгуляционной. Интенсив-

ность его нарастает с развитием перитонита.

Лабораторные исследования имеют боль-

шее значение для оценки нарушений гомеоста-

за, чем для диагностики. Дегидратация не-

редко сопровождается увеличением числа эрит-

роцитов и лейкоцитов, количества гемо/ло-

бика, показателя гематокрита. Выраженность

биохимических изменений в плазме крови

(уменьшение содержания натрия, калия, хло-

ридов, диспротеинемия) зависит от степени

потерь жидкости, электролитов и белков.

В поздней стадии заболевания увеличивается

содержание остаточного азота и мочевины

в плазме крови.

Большое диагностическое значение имеет

рентгенологическое исследова-

н и е. При обзорной рентгеноскопии или

рентгенографии брюшной полости видны раз-

дутые петли кишечника, содержащие газ и

жидкость и имеющие вид опрокинутых чаш

(чаши Клойбера). Усиленная пневматизация

кишечных петель без уровней жидкости не

имеет большого диагностического значения,

так как встречается и при других заболе-

ваниях желудочно-кишечного тракта. Рентге-

нологическое исследование кишечника с введе-

нием контрастной массы перорально применя-

ется редко, так как требует значительной

затраты времени, однако в неясных случаях

и при уверенности в отсутствии странгу-

ляции его можно использовать. Ирригос-

копия целесообразна в диагностике толсто-

кишечной непроходимости. Определенную по-

мощь может оказать рентгенологическое ис-

следование брюшной полости в положении

лежа не в переднезаднем направлении рент-

геновских лучей, а в боковом (латероскопия).

В последние годы делаются попытки ис-

пользовать для диагностики кишечной непро-

ходимости, особенно толстокишечной, аппара-

ты с волоконной оптикой.

Диагностика отдельных форм

непроходимости кишечника имеет

свои особенности. Спаечная непроходимость

может быть странгуляционной и обтураци-

онной. По-видимому, у больных, длительно

страдающих спаечной болезнью, непроходи-

мость кишечника может нередко быть дина-

мической. Перенесенные в прошлом оператив-

ные вмешательства и воспалительные процессы

в органах брюшной полости всегда должны

настораживать врача в отношении возмож-

ности спаечной непроходимости кишечника.

Клиническая картина ее может быть разнооб-

разной в зависимости от степени нарушения

кровоснабжения кишечника, локализации и

формы спаек. Симптом Валя при этой форме

обычно положительный.

Заворот тонкой кишки, как правило, со-

провождается выраженными нарушениями го-

меостаза. Тяжесть состояния больного зави-

сит от уровня локализации препятствия и

длины перекрученного участка: чем она боль-

ше, тем больше объем выключенной из цир-

куляции крови и тем выраженнее нарушения

гемодинамики. Чаще всего состояние боль-

ного тяжелое. Если в патологический процесс

вовлечена значительная часть петель тонкой

кишки, живот бывает вздут во всех от-

делах равномерно. Симптомы Блюмберга —

271

Щеткина, Валя, Склярова положительные, в

брюшной полости перкуторно нередко оп-

ределяется жидкость.

При завороте слепой тапки в брюшной

полости обнаруживается похожее на мяч, ок-

руглой формы образование, резко болезнен-

ное при пальпации. Поскольку заворот сле-

пой кишки бывает, как правило, при нали-

чии ее длинной брыжейки, перекрученная

кишка может локализоваться в различных отде-

лах брюшной полости, а не только справа,

вблизи ее расположения. Нередко завернув-

шаяся слепая кишка располагается над лоб-

ком и ее можно принять за переполнен-

ный мочевой пузырь. Описаны случаи рас-

положения ее в левом подреберье, в левой

мезогастральной области.

Диагностика очень редкого заворота по-

перечной ободочной кишки трудна. При паль-

пации вздутого живота можно обнаружить

резко растянутую петлю кишки.

Заворот сигмовидной кишки составляет око-

ло 50% от числа всех заворотов. Вершина

завернувшейся петли обычно «упирается» в

боковые отделы брюшной стенки справа, вы-

пячивая их, что создает асимметрию брюш-

ной стенки («косой живот»). При завороте

сигмовидной кишки на 180° брыжеечное кро-

вообращение нарушается чаще незначительно,

и этот вид заворота больше напоминает обту-

рационную, чем странгуляционную, непрохо-

димость. При завороте на 360° и более на-

рушение кровоснабжения кишечной стенки

быстро приводит к ее некрозу, что резко

сказывается на общем состоянии больного.

Раздутая петля сигмовидной кишки, диаметр

которой может достигать 15 — 20 см, паль-

пируется через брюшную стенку в виде элас-

тического образования продолговатой формы,

над которым при перкуссии определяется

высокий тимпанический звук.

Самая тяжелая форма непроходимости

кишечника — узлообразование — встречается от-

носительно редко (3-4% от числа всех боль-

ных кишечной непроходимостью). Характерно

начало заболевания в ночной период, обычно

вовремя сна. Перистальтика кишечника спо-

собствует «вползанию» в образовавшийся узел

все новых участков кишки, в результате чего

ущемляется значительная часть ее петель.

Кровоснабжение кишки при узлообразовании

всегда нарушено. Указанные обстоятельства

обусловливают тяжелую картину заболевания

с быстро нарастающим шоком в связи с сек-

вестрацией значительной массы плазмы и

эритроцитов в стенке, просвете вовлеченных

в патологический процесс петель кишечника

и транссудате брюшной полости. Брюшная

стенка у больных с узлообразованием обычно

напряжена, обнаруживаются положительные

симптомы Валя, Склярова, Блюмберга — Щет-

кина, свободная жидкость в брюшной по-

лости. Однако при быстром развитии шока

напряжение брюшной стенки и положительный

симп iом Блюмберга — Щеткина мог ут огсут-

ствовать, чю служит причиной диагностиче-

ских ошибок. Bbicipo прогрессирующие нару-

шения гемодинамики, наличие свободной жид-

кости в брюшной полости у таких больных

иногда бывают причиной ошибочного диагноза

внутреннего кровотечения.

Для инвагинации характерны схваткообраз-

ная боль в животе, примесь крови к каловым

массам, наличие в брюшной полости опухо-

левидного образования, умеренно болезнен-

ного при пальпации, колбасовидной формы.

Проходимость кишечника при инвагинации

нарушается не полностью и стул не задержан,

а обычно учащен, при этом тем больше,

чем ниже расположен инвагинат. Количество

крови в каловых массах и цвет ее также

зависят от локализации инвагината. При тон-

кокишечном инвагинате кал черного цвета,

при илеоцекальном — темно-бурого. При ин-

вагинации сигмовидной кишки стул очень

частый, необильный, со значительной при-

месью свежей крови, что нередко бывает

причиной ошибочного диагноза дизентерии.

Наиболее четко колбасовидная «опухоль» паль-

пируется при илеоцекальной и толстокишеч-

ной инвагинации, однако если инвагинат до-

шел до прямой кишки, его можно при

пальпации не обнаружить. В этих случаях

помогает пальцевое исследование прямой киш-

ки. В редких случаях головка инвагината вы-

ходит из прямой кишки наружу. При тонко-

кишечной инвагинации размеры колбасовидной

«опухоли», естественно, меньше и пальпиро-

вать ее удается значительно реже.

Диагностические признаки обтурационной

кишечной непроходимости зависят от причины

обтурации. Высокая обтурационная непрохо-

димость сопровождается очень частой рвотой

и довольно быстро нарастающей дегидра-

тацией. Особенно тяжело протекает острая

обтурация двенадцатиперстной кишки брыжей-

кой тонкой кишки — так называемая артерио-

мезентериальная непроходимость, сопровож-

дающаяся острым расширением желудка. Ло-

кализация препятствия в нижних отделах ки-

шечника сопровождается меньшими нару-

шениями гомеостаза и более медленным на-

растанием клинических признаков.

Дифференциальная диагности-

ка у поступающих с острой кишечной

непроходимостью имеет два аспекта: дейст-

вительно ли это острая кишечная непро-

ходимость или какое-либо другое заболевание,

относящееся к группе острого живота; если

диагноз острой кишечной непроходимости оче-

виден, следует выяснить, какая это непро-

ходимость — динамическая или механическая.

Чаше острую кишечную непроходимость

приходится дифференцировать от острых за-

болеваний брюшной полости: острого аппен-

дицита, перфоративной язвы желудка и две-

надцатиперстной кишки, панкреатита, пери-

тонита. Иногда кишечную непроходимость

могут симулировать заболевания почек (по-

чечная колика), легких (плевропневмония, плев-

рит), сердца (инфаркт миокарда, стенокар-

дия).

Часто причиной диагностических ошибок,

особенно в поздней стадии заболевания, яв-

272

ляется перитонит, к*огорыи. как правило, воз-

ннкас! вторично, полому при дифференциаль-

ной диашосгнке очень важно учитывать анам-

нез. При перитоните боль бывает постоянной,

более выражено напряжение мышц брюшной

стенки, симптом Блюмберга — Щеткина резко

положителен.

Дифференциальная диагностика острой ки-

шечной непроходимости и острого аппенди-

цита незатруднительна. При аппендиците боль

локализуется вначале в большинстве случаев в

подложечной или в правой подвздошной об-

ласти. Напряжение мышц и положительный

симптом Блюмберга —Щеткина в правой под-

вздошной области, как и другие признаки ост-

рого аппендицита, позволяют поставить пра-

вильный диагноз. Прободная язва желудка и

двенадцатиперстной кишки отличается от ост-

рой кишечной непроходимости наличием в

анамнезе язвенной болезни и «кинжальной»

боли в эпигастральной области или правом

подреберье, весьма резким напряжением мышц

брюшной стенки («доскообразный» живот).

Важным подспорьем является рентгенологи-

ческое исследование (чаши Клойбера при ки-

шечной непроходимости и серповидная полоса

воздуха между печенью и диафрагмой при

прободной язве желудка и двенадцатиперстной

кишки).

Иногда дифференциально-диагностические

трудности возникают при приступе почечно-

каменной болезни, поскольку при этом не-

редко наблюдаются задержка стула, газов,

рвота, болезненность и рефлекторное напря-

жение мышц брюшной стенки. Положительный

симптом Пастернацкого, обнаружение свежих

эритроцитов в моче позволяют поставить

правильный диагноз. Эффективность новокаи-

новой блокады семенного канатика у мужчин

или круглой связки матки у женщин сви-

детельствует в пользу диагноза почечнока-

менной болезни.

Острый панкреатит может напоминать кар-

тину острой кишечной непроходимости, так

как при нем часто наблюдаются рвота, тош-

нота, задержка стула и газов. Важным диф-

ференциально-диагностическим признаком яв-

ляется при остром панкреатите опоясывающая

боль в верхней части живота и высокая

активность амилазы в крови и моче.

Внематочную беременность приходится

иногда дифференцировать от узлообразова-

ния кишечника. Сходство этих заболеваний

усиливается тем, что в обоих случаях при-

чиной коллаптоидного состояния является

уменьшение ОЦК. При пункции заднего свода

в обоих случаях можно получить геморраги-

ческую жидкость. Однако при узлообразо-

вании боль значительно интенсивнее и вначале

схваткообразная, а получаемая при пункции

жидкость имеет неприятный запах. Для внема-

точной беременности характерны нарушения

менструального цикла, нередко кровянистые

выделения из влагалища.

Диагноз острого холецистита обычно не

представляет затруднений, хотя резко увели-

ченный желчный пузырь можно принять за ин-

вагннат. Характерная картина печеночной ко-

лики с типичной иррадиацией, повышенная

температура тела, изменения крови, характер-

ные для воспали тельного процесса при холе-

цистите, способствуют правильной диагнос-

тике.

Далее хирург должен установить: имеется

ли в данном случае динамическая или меха-

ническая непроходимость кишечника. Нередко

диагноз последней уже при первом осмотре

не вызывает сомнений (например, когда явно

пальпируется инвагинат или стран!улирован-

ная петля кишки), в противном случае диаг-

ноз уточняется в процессе лечебных мероприя-

тий, к -которым приступают сразу после

осмотра.

Лечение. Лечебные мероприятия раз-

личны в зависимости от срока госпитали^

зации, формы заболевания, состояния боль-

ного. В любом случае хирург должен быть

готов к оперативному вмешательству. При

ранней госпитализации и отсутствии явных

признаков механической непроходимости ста-

вят сифонные клизмы, производят декомпрес-

сию верхних отделов желудочно-кишечного

тракта — откачивают желудочное содержимое,

при наличии соответствующих зондов — инту-

бируют кишечник. Особенно эффективны для

этой цели так называемые управляемые зон-

ды Смита, Эдлиха или Леонарда. Для про-

ведения через привратник неуправляемых зон-

дов можно использовать фиброгастродуоде-

носкоп. Проводят двустороннюю поясничную

новокаиновую блокаду по А. В. Вишневскому,

начинают инфузионную терапию. Гемодинами-

ческие нарушения у больных этой группы

обычно не выражены и для компенсации

потери жидкости и электролитов достаточно

ввести 1,5 — 2 л солевых растворов, а при

частой рвоте, кроме того, 300 — 500 мл плазмы

или ее заменителей. Ликвидировать непрохо-

димость кишечника консервативными меро-

приятиями удается у 40 — 50% больных с ди-

намической непроходимостью, спаечной бо-

лезнью, у которых клиническая картина вы-

звана не механическим препятствием, а глав-

ным образом нарушением моторной функ-

ции кишечника, больных с копростазом, об-

турацией кишечника грубой, неудобоваримой

пищей и др.

Отсутствие улучшения от указанных ме-

роприятий в течение 3 — 4 ч свидетельствует

в пользу механической кишечной непрохо-

димости и необходимости оперативного вме-

шательства.

Иной должна быть тактика в отношении

больных, доставляемых в ранние сроки, но

находящихся в тяжелом состоянии с явной

странгуляционной непроходимостью кишеч-

ника. Признаки ее: быстрое ухудшение гемо-

динамики, наличие свободной жидкости в

брюшной полости, нарастающий лейкоцитоз,

увеличение протеолитической активности кро-

ви. Основной причиной тяжести состояния

больных является резкое уменьшение ОЦК,

интоксикация и бактериальная инвазия в брюш-

ную н о л ость. У эт их больных у же при ос-

273

мотре часто можно обнаружить признаки

нарушения микроциркуляции: мраморную

окраску кожи конечностей, цианоз.

Предоперационная подготовка этих боль-

ных должна быть интенсивной и занимать

минимальное время.

Подготовку к операции начинают с вве-

дения коллоидных плазмозамещающих жид-

костей (полиглюкин), плазмы или раствора

альбумина струйно, желательно сразу в две

вены. При микроциркуляторных нарушениях

примерно половину вводимого полиглюкина

заменяют гемодезом или реополиглюкином.

Если больной с узлообразованием или об-

ширным заворотом тонкой кишки поступает

в сроки 8 — 10 ч от начала заболевания или

позже с угрозой бактериального шока, к вво-

димым жидкостям добавляют 200 — 300 мг

преднизолона, доводя общую дозу его до 800 —

1000 мг/сут. Одновременно вводят сердечные

гликозиды, АТФ, кокарбоксилазу, аскорбино-

вую кислоту. Жидкости целесообразно вводить

под контролем центрального венозного дав-

ления (ЦВД), для чего сразу же после по-

ступления следует ввести катетер в подклю-

чичную вену. Все эти мероприятия не долж-

ны занимать более 30 — 40 мин, их можно

провести в операционной, куда больного до-

ставляют сразу из приемного отделения.

У больных, поступающих в тяжелом со-

стоянии, но в поздние сроки (3 —4-е сутки и

позже), предоперационная подготовка должна

быть значительно более длительной, поскольку

нарушения гомеостаза у них зависят не толь-

ко от тяжести процесса, но в большей

степени от его длительности. Время на пред-

операционную подготовку таких больных мо-

жет доходить до 3 — 4 ч. При этом поль-

зуются простым правилом: каждый день за-

болевания требует не менее 1 ч предопера-

ционной подготовки. Это правило ориентиро-

вочное, время подготовки корригируют в за-

висимости от клинической картины, показа-

телей гемодинамики, электролитного состава

плазмы крови и др. При угрозе некроза

кишки время предоперационной подготовки

резко сокращают.

У больных, доставляемых в поздние сроки,

когда весь расположенный выше места пре-

пягствия отдел желудочно-кишечного тракта

значительно перерастянут жидкостью и газами,

в предоперационной подготовке большое значе-

ние имеет декомпрессия кишечника: вначале

откачивают желудочное содержимое, затем че-

рез нос вставляют зонд для кишечной ин-

тубации, постепенно продвигая его в дисталь-

ном направлении и одновременно отсасывая

содержимое кишечника.

Основной причиной тяжести состояния та-

ких больных является дегидратация и потеря

электролитов — натрия, хлора и особенно ка-

лия. Дефицит жидкости в организме на 3 —

4-е сутки заболевания может доходить до

6 — 8 л и более, поэтому основным лечебным

мероприятием является введение больших ко-

личеств изотонических (раствор Рингера) или

слабо гипертонических (I - 1,5%)солевых раст-

воров и 5 % раствора глюкозы. После вос-

становления диуреза к вводимым жидкостям

добавляют 150 — 200 мл 1 % раствора хлорида

калия. При низком АД к солевым растворам

добавляют раствор полиглюкина, плазму или

альбумин. Альбумин следует вводить в конце

предоперационной подготовки, поскольку он

легко диффундирует в просвет обтюрирован-

ной петли кишки и, увеличивая там осмоти-

ческое давление, способствует транссудации

жидкости в ее просвет. Вводят тиамин или

лучше кокарбоксилазу, АТФ в больших дозах

(до 2 г), сердечные гликозиды. После введе-

ния 1,5 — 2 л солевых растворов к ним до-

бавляют 300 — 500 мл гемодеза или реополи-

глнзкина. Если функция почек не восстанав-

ливается, целесообразно ввести такое же ко-

личество маинитола.

Описанной схемой трудно охватить все

многообразие форм и нарушений гомеостаза

больных острой непроходимостью кишечника,

поэтому предоперационная подготовка должна

быть индивидуализирована.

Некоторые критерии оценки

предоперационной подготовки.

Для суждения о~ выраженности дегидратации

следует выяснить время, в течение которого

больной не принимал пищи и воды, ориен-

тировочно оценить количество рвотных масср

выделенной мочи за последние сутки. «Неза-

метные» потери рассчитывают, исходя из того,

что они составляют для человека со средней

массой тела 1 —1^5 л/сут.

При объективном исследовании необходимо

обращать внимание в первую очередь на

простые клинические признаки: сухость лсожи

и слизистых оболочек, нарушение тургора тка-

ней. Важную информацию дает определение

гематокрита и, если возможно, ОЦК. О потерях

электролитов судят по содержанию натрия,

калия и хлоридов в плазме крови, однако

начинать введение солевых растворов следует

сразу же после поступления больного, не до-

жидаясь результатов анализов, которые имеют

большее значение для дальнейшей коррекции

инфузионной терапии, об эффективности ко-

торой судят также по количеству выделяемой

мочи с помощью введенного в мочевой пузырь^

постоянного катетера. Оно должно составлять

при полной компенсации потерь 40 — 50 мл/ч.

Другим признаком достаточности введения

жидкости служит снижение относительной

плотности мочи ниже 1020 и нормализация

показателя гематокрита. При странгуля-

ционной кишечной непроходимости операцию

предпринимают на фоне инфузионной тера-

пии, но не дожидаясь полной компенсации

нарушений гомеостаза. Промедление с опера-

цией при угрожающем некрозе кишечника яв-

ляется ошибкой.

Приблизительную оценку количества поте-

рянной плазмы может дать измерение коли-

чества жидкости, эвакуированной из брюшной

полости и странгулированной петли кишки.

При светлой и светло-розовой окраске жидкос-

ти объем потерянной плазмы соскшляет при-

мерно Vi объема эвакуированной жидкости.

274

при темно-красной или коричневой окраске —

ot

1

, до -• ее объема. Если потери плазмы

невелики, их можно компенсировать введением

нлазмоэаменителей. При очень больших поте-

рях плазмы (при странгуляциях значительной

части тонкой кишки) плазмозамещаюшие жид-

кости и плазму вводят примерно в равных

объемах, причем предпочтение отдают низко-

молекулярным плазмозаменителям (гемодез,

реополиглюкин). особенно при выраженных

нарушениях микроциркуляини. Компенсация

потерь клеточного белка не является столь

срочной задачей, и ее осуществляют в после-

операционном периоде.

Приблизительный объем выключенных из

циркулирующей крови эритроцитов можно оп-

ределить, измеряя количество геморрагической

жидкости, находящейся в брюшной полости

и просвете странгулированной петли кишки,

и содержание в ней гемоглобина. Резеци-

рованная петля кишки также содержит кровь,

количество которой составляет в среднем 40 —

60 % от ее массы. Если проведенные таким

образом расчеты показывают, что из цирку-

ляции выключено не более 20% общей массы

эритроцитов (что соответствует потере 1 л

крови для человека со средней массой тела),

в переливании крови нет необходимости и

можно ограничиться введением плазмы и ее

заменителей. При более массивной потере

эритроцитов (что бывает редко) переливают

свежецитратную или консервированную кровь,

срок хранения которой не должен превы-

шать 3 — 4 сут. Количество переливаемой крови

должно быть в 1,5 — 2 раза меньше объема

потерянной крови, а количество плазмы и

плазмозаменителей — соответственно больше

объема потери плазмы с тем, чтобы создать

умеренную гемодилюцию. Это способствует

улучшению микроциркуляции. В дальней-

шем — в послеоперационном периоде — прове-

денные расчеты корригируются, исходя из

показателя гематокрита и содержания гемогло-

бина в крови.

Во время предоперационной подготовки

проводят оксигенотерапию, вводят сердечные

и обезболивающие средства (промедол, фен-

ганил).

О б е з б о л и в а и и е. Эндотрахеальный

наркоз с миорелаксантами деполяризующего

типа действия в режиме умеренной гипер-

вентиляции (обращать внимание на возмож-

ность регургитации во время вводного нар-

коза и интубации!). Описанную выше, ипфу-

зионную терапию непрерывно продолжают во

время операции.

Оперативное лечение. Доступ, как

правило, — широкая срединная лапаротомия.

Ревизию брюшной полости начинают с

ориентировки с целью определения места пре-

ЛЯ1СТВИЯ, состояния ущемленных неiель кишеч-

ника, приблизительной оценки жидкости, ско-

пившейся в брюшной полости. В брыжейку вво-

дят 200 — 300 мл 0,25% раствора новокаина.

Кишечные петли следует вывести из брюшной

полости, принимая одновременно меры по пре-

дотвращению их охлаждения и высыхания.

Это облегчает основной момент операции —

нахождение и устранение препятствия. Распо-

ложенные выше места препятствия петли взду-

ты, а ниже — спавшиеся.

При узлообразованин, завороте тонкой

кишки резко растянутые и перекрученные

петли кишки мешают ориентации. В этих

случаях осмотр кишечника следует начинать

с выведения слепой и подвздошной кишки.

Если слепая и прилежащий к ней участок

подвздошной кишки окажутся спавшимися, то

очевидно, что препятствие находится где-то

выше. Продвигаясь по спавшейся кишке в

оральном направлении, доходят до места

непроходимости и устанавливают ее причину.

Если же слепая кишка раздута, то причину

непроходимости надо искать в толстой кишке.

После ликвидации препятствия оценивают со-

стояние жизнеспособности пораженной петли

кишки, если же она была явно нежизнеспо-

собной, резекцию ее целесообразнее произвести

еще до устранения препятствия (например, пе-

ресечения шнуровидной спайки, расправления

заворота и т. д.). При этом в первую оче-

редь необходимо перевязать или хотя бы сразу

пережать сосуды брыжейки. Это следует сде-

лать для того, чтобы избежать поступления

токсических веществ, находящихся в крови,

оттекающей от странгулированной петли

кишки. Критерии жизнеспособности: восста-

новление нормального цвета ее стенки, пуль-

сация питающих ее сосудов, появление пери-

стальтики. Для более быстрого выявления

последней в брыжейку сомнительного участка

кишки можно ввести 0.2 — 0,3 мл 0,01 % раст-

вора ацетилхолина. Более точными методами

являются люминесцентное исследование,

трансиллюминационная вазография, локальная

термометрия кишечника. При отсутствии ука-

занных методик и неуверенности в состоя-

нии жизнеспособности кишечной стенки в силе

остается старое правило: кишку следует оце-

нить как нежизнеспособную и резецировать,

отступя на 20 — 30 см в проксимальном на-

правлении и на 10—15 см в дисталъном. При

обширных некрозах кишечника во время опе-

рации начинают введение трасилола, продол-

жая его в течение 1 —2 сут послеоперацион-

ного периода.

В тех случаях, когда вовлеченный в па-

тологический процесс отдел кишечника после

ликвидации препятствия хотя и оказывается

жизнеспособным, но перистальтика его вялая,

стенка остается отечной и в ней обнаружи-

ваются мелкие кровоизлияния, прибегают к

одному из описанных ниже вариантов наруж-

ного дренирования кишечника. Для профилак-

тики иногда возникающих у таких больных

тромбозов мелких вен кишечной стенки на-

чинают гепаринотерапшо (20000 — 30 000 ЕД/

сут).

Эвакуация содержимого из резко перепол-

ненных жидкостью и газами кишечных пе-

тель является важным этапом операции. Если

производят резекцию кишки, то после пере-

сечения листал ьного конца и брыжейки

последней ее выводят далеко за пределы

275

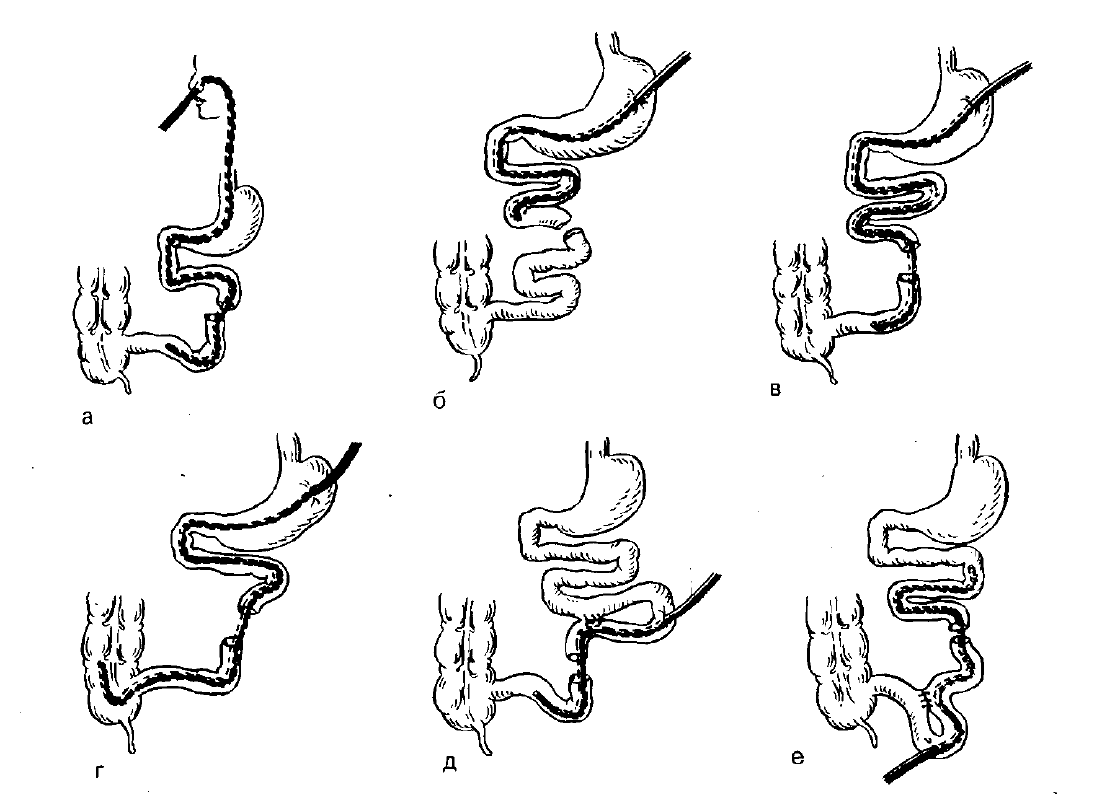

Рис. 87. Различные виды наружного дренирования кишечника через желудок

и выключенную петлю тонкой кишки,

а — зонд Миллера — Эбботта, проведенный через нос в желудок и тонкую кишку;

б — кишечная интубация через гастростому с проведением зонда в верхний отдел

тощей кишки; в, г — кишечная интубация через гастростому с проведением зонда

через всю тонкую кишку при спаечной непроходимости кишечника; д, е — наружное

дренирование через выключенную с помощью межкишечного анастомоза петлю тон-

кой кишки и проведение зонда в дистальном (д) и проксимальном (е) направлениях.

операционного поля, вставляют в конец пере-

сеченной петли толстую резиновую трубку,

второй ее конец опускают в таз или лучше

в большую бутыль и эвакуируют содержимое

как странгулированной, так и приводящей

петли. Если приводящая петля вздута незна-

чительно, то эвакуацию проводить не следует,

а содержимое странгулированной петли кишки

удаляют с резецируемой петлей.

Большие трудности в смысле сохранения

асептичности возникают при необходимости

эвакуации из кишечных петель, которые яв-

ляются жизнеспособными, но резко перепол-

ненными жидкостью и газами. Устаревшие

методики (например, выведение одной из

петель с последующей энтеротомией и эвакуа-

цией кишечного содержимого путем «вы-

даивания»), связанные с нарушениями асептики

и травматизацией кишечных петель, приме-

няться не должны.

Декомпрессия кишечника не только во

время операции, но и в послеоперационном

периоде с целью профилактики и лечения па-

резов осуществляется различными методами.

Наиболее эффективными являются тс из них,

коJорыс обеспечивают эвакуацию кишечного

содержиMoi о в первую очередь из верхних

отделов кишечника, где скапливается наиболь-

шее количество пищеварительных соков. Этой

цели отвечает кишечная интубация зондом,

введенным трансназально или (по показаниям)

через гастростому. .Суть ее заключается в

том, что снабженный отверстиями резиновый

или пластмассовый зонд через гастростоми-

ческое отверстие проводят в желудок, две-

надцатиперстную и тощую, кишку. Удобно

для этой цели использовать толстый резино-

вый зонд с наружным диаметром 0,8—1 см,

в котором делают 6 — 8 дополнительных не-

больших отверстий. Зонд не следует стерили-

зовать кипячением, он должен быть новым,

упругим, в противном случае проведение его

может быть связано с трудностями. После

того как зонд проведен в область двенадиа-

типерстно-тощекишечного изгиба, конец его

может упираться в стенку кишки и ему необ-

ходимо в этом месте придать правильное

направление. Проводят зонд на 20 — 30 см

дистальнее связки Трейтца. При вовлечении

в патологический процесс значительной части

или почти всей тонкой кишки зонд можно

провести и дальше. Последнее отверстие

в стенке юнда должно располагаться в области

антрального отдела желудка. Место введения

276

зонда в желудок герме ппируют несколькими

кисетными швами или как при гастростомии

но Вишедю.

В тех сл\чаях, ко(да переполненными жид-

костью и газами оказываются только нижние

отделы тонкой кишки, целесообразнее прово-

дить интубационную трубку через цекостому

в тонкую кишку в оральном направлении.

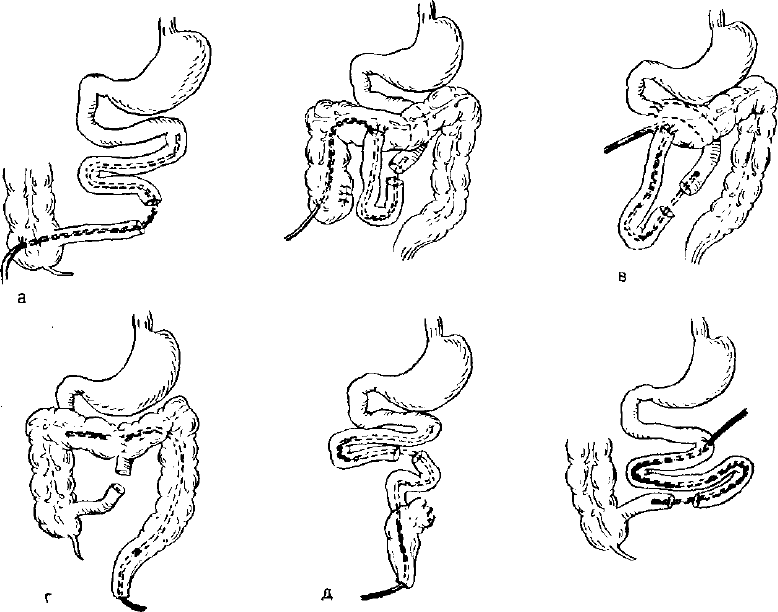

Различные варианты наружного дрениро-

вания кишечника в зависимости от особен-

ности и формы непроходимости кишечника

и характера оперативного вмеша гельства

показаны на рис. 87 и

Посте окончания основного этапа опера-

тивного вмешательства приступают к удале-

нию имеющейся в брюшной полости жид-

кости. Измеряют ее объем, а при интенсив-

ной геморрагической окраске определяют со-

держание гемоглобина и белка. Если произ-

водилась резекция кишечника или энтерото-

мия, а также при наличии признаков пери-

тонита в брюшную полость вставляют микро-

ирригаторы для введения антибиотиков.

Брюшную полость обычно зашивают наглухо.

После окончания операции производят растя-

жение сфинктера заднего прохода.

Особен н о с т и л е ч е и и я о т л е л ь-

ных видов к и in е ч и о й и е п р о х о д и-

мости. Когда при спаечной непроходимости

кишечника приступают к лапароюмии, следу-

ет помнить, что к рубцу, на брюшной стенке

могут быть припаяны петли кишечника. Ране-

ние их осложняет операцию, приводит к ин-

фицированию операционного поля. Поэт ому

разрез следует де.таи>. отступя на 0,5—1 см

от старого операционного рубца и продляя

его на 3 — 4 см выше последнего, так как

в верхней части брюшной полости чаще встре-

чается припаянный сальник, чем петли топкой

кишки. Иссечение старого операционного руб-

ца откладывают на последний этап операции.

Перед вскрытием брюшной полости, которое

начинают в верхней части разреза, под апо-

невроз вводят раствор новокаина. Этим также

уменьшают риск ранения кишечника. После

того как брюшная полость на небольшом

участке вскрыта, края раны приподнимают

и осматривают кишечные петли, припаявшиеся

к послеоперационному рубцу. Применяя и да-

лее гидравлическую препаровку, их отделяют

от брюшной стенки отчасти тупым, отчасти

острым путем и таким образом постепенно

Рис. 88. Наружное дренирование толстой кишки и подвесная энтеро-

стомия.

а — дренирование тонкой кишки через цекостому; 6 — дренирование проксимального

отдела толстой кишки, илеотрасверзоанастомоза и тощей кишки п ри резекции

подвздошной; в — дренирование тонкой кишки через культю поперечной ободочной

при резекции проксимального отдела ободочной кишки и части подвздошной; г; д —

дренирование толстой кишки через анус при резекции поперечной ободочной киш-

ки (г) и при субтотальной колэктомии (д); е — подвесная еюностомия с проведе-

нием длинного зонда через тонкую кишку.

211

вскрывают орюшную полость на всем про-

тяжении разреза. Если причиной непроходимо-

сти была единичная шнуровидная спайка или

тяж сальника и, кроме них, спаек в брюш-

ной полости нет, операция заключается в

иссечении странгулированного тяжа, перитони-

зации места его прикрепления, которое затем

смазывают раствором гидрокортизона. На-

личие обширного спаечного процесса обычно

свидетельствует об особой реакции брюшины

на травму, возможно, связанную с аутоиммун-

ным процессом. Наиболее эффективными

препаратами для предупреждения повторного

возникновения спаек являются гидрокортизон

и фибринолизин. После разделения спаек и

возможно более тщательной перитонизации

десерозированных участков в брюшную по-

лость через микроирригатор в конце операции

и в последующие 2 дня вводят 10 ООО —

15000 ЕД фибринолизина, 20-30 мг трипсина

и 100-125 мг гидрокортизона, разведенных

в 40-50 мл гемодеза. На 3-й день удаляют

микроирригатор, но продолжают электрофорез

с трипсином (по 80—120 мг на один сеанс

в течение 2 — 3 нед), перорально назначают

преднизолон (20 — 30 мг в течение 3—4 нед)

и антигистаминные препараты — пипольфен,

димедрол или супрастин. Большое значение

для предотвращения спаек имеет также раннее

восстановление перистальтики. Для этого в

течение первых 4 — 6 дней послеоперационного

периода вводят гипертонический раствор

хлорида натрия, питуитрин, антихолинэстераз-

ные препараты, холиномиметики. При наличии

соответствующих аппаратов проводят электро-

стимуляцию кишечника.

Операция энтеропликации по методу Нобля

или его модификациям в остром периоде

применяться не должна.

При заворотах тонкой кишки после вскры-

тия брюшной полости раздутые кишечные

петли осторожно эвентерируют, поддерживая

их, чтобы избежать натяжения и разрыва

брыжейки. После извлечения всех вовлеченных

в заворот кишечных петель определяют на-

правление и степень их перекручивания (как

правило, оно происходит по часовой стрелке),

производят расправление заворота. Кишечные

петли при завороте обычно перерастянуты

и необходима эвакуация их содержимого. При

наличии явных признаков некроза к резек-

ции кишечных петель следует приступить до

расправления.

При заворотах слепой кишки, если состоя-

ние больного тяжелое, а жизнеспособность

кишечной стенки сохранена, расправленную

слепую кишку фиксируют к брюшине задней

боковой стенки живота (цекопексия). В осталь-

ных случаях целесообразна резекция слепой

и восходящей ободочной кишок с наложением

илеотрансверзоанаст омоза.

Заворот сигмовидной кишки часто протека-

ет с незначительно выраженными нарушениями

кровоснабжения кишечной стенки. При ог-

сутствии перитонита и интоксикации в пер-

вые 24 ч можно предпринять попытку расправ-

ления заворота по Брунст аарду: ректоскоп

вводят до места препятствия и через его

просвет проводят толстый желудочный зонд,

смазанный вазелином. Просвет между зондом

и стенкой ректоскопа должен быть минималь-

ным. При завороте сигмовидной кишки до 180°

зонд обычно удается протолкнуть в сигмо-

видную кишку, которая после эвакуации из

нее жидкости и газов расправляется само-

стоятельно. Зонд в кишке оставляют на сутки.

В случае неуспеха, а также у всех больных

с признаками перитонита или подозрением

на гангрену кишки показано оперативное вме-

шательство. Перед операцией в прямую кишку

вставляют толстый зонд, конец которого про-

водят до места препятствия. Во время

операции при жизнеспособной кишечной стен-

ке заворот расправляют. Затем не участвую-

щий в операции помощник проталкивает

зонд в проксимальном направлении под конт-

ролем пальцев хирурга до тех пор, пока

сигмовидная кишка не будет освобождена от

содержимого. При рубцово-измененной бры-

жейке и большой ее длине заболевание часто

рецидивирует. Для предотвращения рецидивов

целесообразна резекция сигмовидной кишки.

При удовлетворительном состоянии больного

можно произвести первичную ее резекцию

с анастомозом конец в конец. В противном

случае целесообразно в качестве первого этапа

расправить заворот, а через 10—12 дней

после полноценной предоперационной подго-

товки осуществить резекцию. Второй этап

операции может быть выполнен из разреза

в левой подвздошной области. Менее эффек-

тивным оперативным вмешательством для пре-

дотвращения рецидивов заворота является

подшивание брыжейки и самой сигмовидной

кишки к боковой стенке живота (сигмопек-

сия), рассечение бессосудистой части брыжейки

параллельной приводящей и отводящей петлям

и сшивание образовавшегося дефекта в попе-

речном направлении (операция Рейна), укоро-

чение брыжейки путем мезосигмопликапии

(операция Гаген-Торна). Эти операции часто

дают осложнения и рецидивы.

Если сигмовидная кишка нежизнеспособна

или жизнеспособность ее сомнительна, кишку

необходимо удалить. Одномоментная резек-

ция некротизированной сигмовидной кишки

с анастомозом конец в конец сопровождается

весьма высокой летальностью. Предпочтитель-

нее, особенно при тяжелом состоянии боль-

ного, после выполнения резекции отводящий

конец кишки прошить, перитонизировать

кисетными швами и опустить в брюшную

полость. Приводящий конец выводят наружу

через дополнительный разрез в левой под-

вздошной области, формируя из него противо-

естественный задний проход.

При узлообразованиях кишечника хирург

и анестезиолог должны быть готовы к про-

ведению реанимационных мероприятий. Развя-

зывание узла имеет смысл производить лишь

в ранние сроки доставки (до 4 — 5 ч), при

явной возможности восстановления жизнеспо-

собности кишечной стенки. В более поздние

сроки развязывание узла дает большую ле-

278

гальность. чем резекция кишки. При наиболее

часто встречающихся узлах — сигмовидной

кишки с тонкой — развязывание производят

следующим образом: верхушку сигмовидной

кишки выводят как можно дальше за пределы

операционного поля, пунктируют толстой иг-

лой, соединенной с резиновой трубкой. После

опорожнения кишки и герметизации пункцион-

ного отверстия подводят палец под ущемляю-

щее кольцо, состоящее из отрезка тонкой

кишки и ее брыжейки. Приподнимая кольцо,

протягивают через него опорожненную сигмо-

видную кишку. Реже удается ее опорожнить

путем проведения через ущемляющее кольцо

вставленного в прямую кишку резинового зон-

да. Если ни тот, ни другой способ не удаются,

не затрачивая время на бесполезные усилия

и излишнюю травматизацию кишечника, пере-

секают ущемляющую петлю тонкой кишки,

после чего узел легко развязывается. При

явном некрозе тонкой кишки, которая омерт-

вевает первой, резекцию начинают с пересе-

чения приводящей и отводящей петель тон-

кой кишки и одновременно пережатия сосудов

ее брыжейки. Сигмовидная кишка нередко

оказывается жизнеспособной. При явном нек-

розе сигмовидной кишки также вначале пере-

жимают питающие ее сосуды, а затем

приступают к резекции. Концы резецированной

тонкой кишки анастомозируют. Так же можно

поступить и при резекции сигмовидной

кишки, однако при неуверенности в надежности

анастомоза (натяжение!) или недостаточном

опыте хирурга можно дистальный конец за-

шить наглухо, а проксимальный вывести

в виде противоестественного заднего прохода.

Если с самого начала очевидно, что обе

образующие узел петли кишки нежизнеспо-

собны, допустима резекция узла единым

блоком.

Инвагинация кишечника — илеоцекальная

и толстокишечная — в ранние сроки в зна-

чительном проценте случаев может быть рас-

правлена при помощи клизмы с бариевой

взвесью, которая одновременно является диаг-

ностическим мероприятием. Противопоказа-

ниями к манипуляции являются длительность

заболевания свыше 48 ч, значительное вздутие

живота, признаки перитонита, гипертермия,

рецидивирующая инвагинация. Кружку Эсмар-

ха, наполненную жидкой бариевой взвесью

на изотоническом растворе натрия хлорида,

вначале поднимают на 60 — 70 см над уров-

нем введения (диагностическое давление).

Установив рентгеноскопически наличие инва-

гинации, кружку поднимают до высоты 80 —

120 см (терапевтическое давление). Давление

свыше 150 см является опасным и приме-

няться не должно. Расправление инвагинации

наступает у 70 — 80% больных. Вместо барие-

вой взвеси в кишечник можно нагнетать

воздух, измеряя давление манометром. Рас-

правление производят под контролем рентге-

нологического исследования. Если инвагинация

не расправляется или расправляется не пол-

ностью, а также при появлении перитоне-

альных симптомов производят лапаротомию

и дезинвагинаншо. Она заключается в осто-

рожном проталкивании головки инва! ината

в проксимальном направлении. Тянуть при

этом за внедрившийся участок кишки не

следует. Если дезинвагинаиию произвести не

удается, а также в тех случаях, когда об-

наруживается некроз кишечной стенки или

опухоль, дезинвагинаиию прекращают и при-

ступают к резекции пораженного участка

кишки.

Чаще всего причиной обтурационной ки-

шечной непроходимости являются злокачест-

венные и доброкачественные опухоли кишеч-

ника, при которых, если это возможно,

производят резекцию пораженного участка

кишки. При неоперабельных опухолях накла-

дывают обходной анастомоз между приводя-

щей и отводящей ее петлями. При низко

расположенных неоперабельных опухолях

сигмовидной и прямой кишок накладывают

противоестественный задний проход. При об-

турации кишечника различного рода инород-

ными телами, комком глистов, желчным

камнем и т. п. производят энтеротомию и

извлекают инородное тело с последующим

швом кишки. При артериомезентериальной

непроходимости двенадцатиперстной кишки

накладывают анастомоз между расположен-

ной проксимальнее места препятствия нижней

горизонтальной ее частью и петлей тощей

кишки.

Послеоперационный период. В

послеоперационном периоде продолжаются

мероприятия по нормализации гомеостаза,

борьба с инфекцией (профилактика перитонита

и других гнойных осложнений), восстановле-

ние моторной функции кишечника. Продол-

жают введение жидкости под контролем ЦВД,

показателя гематокрита и количества отделяе-

мой мочи. Коррекцию нарушения баланса

электролитов проводят, систематически опре-

деляя содержание в плазме крови калия и

натрия. Объем солевых растворов составляет

около 3 — 3,5 л/сут. Однако если больному

было произведено наружное дренирование ки-

шечника или если он теряет жидкость с

рвотными массами, эти потери следует из-

мерять, а количество вводимых жидкостей

должно быть соответственно увеличено.

Дефицит калия, особенно выраженный при

наружном дренировании кишечника в после-

операционном периоде, компенсируют введе-

нием 0,3—1% раствора хлорида калия после

нормализации диуреза (до 4 г сухой массы

препарата в сутки)- Дефицит внеклеточного

белка пополняют переливанием плазмы .и

альбумина. При выраженной анемии (менее

70 г/л гемоглобина) переливают кровь или

эритроцитную массу, вводят парентерально

препараты железа.

Белковый дефицит компенсируют введени-

ем растворов аминокислот или белковых гнд-

ролизатов до того, как больной начнет при-

нимать пищу. К вводимым внутривенно раст-

ворам добавляют витамины, АТФ, сердечные

гликозиды. При инфицировании брюшной

полости мест но через микроирригаторы вво-

279

дят антибиотики, проводят общую антибио-

тикотерапию.

У больных, кишечник которых был паре-

тичным, отечных», для профилактики тром-

боза продолжают в течение 2 — 3 сут введе-

ние гепарина. Улучшает микроциркуляцию в

петлях кишечника, подвергавшихся перерастя-

жению, введение гемодеза, реополиглюкина.

Для восстановления моторной функции

кишечника со 2 —3-х суток назначают прозерин

или другие антихолинэсгеразные препараты,

которые можно комбинировать с ганглиобло-

каторами, холиномиметиками и внутривенным

введением солевых гипертонических растворов.

При упорном послеоперационном парезе у

больных без наружного дренирования кишеч-

ника целесообразна электростимуляция кишеч-

ной моторики. Эффективна также в этих

случаях гипербарическая оксигенация.

Больным, которым производилась резекция

кишечника по поводу обширного его некроза

с явными признаками интоксикации, вводят

в течение 1—2 сут трасилол или контрикал,

а после нормализации мочеотделения и по-

казателей гемодинамики применяют форсиро-

ванный диурез — предварительно вводят около

1 л полиионного раствора, затем осмодиу-

ретики (маннит, сорбитол) либо фуросемид

в сочетании с папаверином. Весьма перспек-

тивны для устранения интоксикации гемо- и

лимфосорбция.

Профилактику осложнений со стороны

сердечно-сосудистой системы и органов ды-

хания проводят по общим правилам.

Исходы, отдаленные результа-

т ы. Послеоперационная летальность при ост-

рой непроходимости кишечника составляет

10—15%. Отдаленные результаты удовлетво-

рительные. Они значительно хуже у больных,

перенесших обширную резекцию кишечника,

а также при спаечной непроходимости ки-

шечника из-за нередких рецидивов заболе-

вания.

Глава XVIII

ПЕЧЕНЬ

Общие вопросы диагностики

Симптоматика. Синдром желтухи — наибо-

лее частый признак болезней печени. В кли-

нической практике различают три формы жел-

тухи — обтурационную, печеночную и гемоли-

тическую.

Обтурационную желтуху, вызванную заку-

поркой, сужением и сдавлением протока доб-

рокачественным или злокачественным новооб-

разованием, принято считать хирургическим

заболеванием. В результате закупорки внепе-

ченочных желчных протоков повышается дав-

ление в бидиарном дереве, нарастает гипер-

тензия во внутрипеченочных желчных прото-

ках, наступает разрыв желчных капилляров.

Это затрудняет экскрецию желчи гепатоци-

тами и угнетает желчеобразование. К внепече-

ночному холестазу присоединяется внутрипе-

ченочпый и холестаз становится смешанным.

При печеночной желтухе поражаются ге-

патопиты. иногда ходангиолы, часто наблюда-

ется их сочетанная патология. Печеночная

желтуха бывает при гепатитах, циррозе пе-

чени, воздействии гепатотропных ядов и

медикаментозных препаратов. Гипербилнруби-

немия при печеночной желтухе связана с на-

рушением различных звеньев метаболизма

и транспорта билирубина внутри клеток печени.

Гемолитическая желтуха обусловлена обра-

зованием свободного билирубина в крови в

результате повышенного распада эритроцитов

и отчасти понижения печеночной функции

как вторичного фактора.

Синдром портальной гипертензии является

следствием облитерации воротной вены или

ее ветвей (врожденное или приобретенное за-

болевание) либо различных заболеваний пече-

ни (цирроз, эхинококкоз, опухоли и др.), пре-

пятствующих нормальному портопеченочному

кровообращению.

Увеличение портального давления (иногда

до 600 мм вод. ст.) и замедление кровотока

в портальном тракте ведут к увеличению

селезенки и развитию коллатерального кро-

вообращения — расширению вен пищевода

и желудка с кровотечениями из них, рас-

ширению вен передней брюшной стенки и

геморроидальных вен. Появление асцита сви-

детельствует о декомпенсации портального

кровообращения.

Болезнь Бадда — Киари — патологический

процесс в системе печеночных вен с постепен-

ным сужением или полной их закупоркой,

с нарушением оттока крови из печени в

нижнюю полую вену. Когда заболевание раз-

вивается на почве первичного тромбофлебита

печеночных вен или их сужения, говорят

о болезни. Если венозный отток нарушается

вторично, то более правильно говорить о

синдроме Бадда — Киари. Нарушение оттока

крови из печени ведет к повышению давле-

ния в системе воротной вены. Развивается

венозный застой в брюшных органах, увели-

чиваются селезенка и печень, в значительной

степени страдает лимфообращение печени,

что и обусловливает появление асцита. В не-

которых случаях тромбоз распространяется

280