Панченко Л.Л. Хрестоматия-Стресс

Подождите немного. Документ загружается.

91

не только констатируют теоретическую неразработанность проблемы, но и

концентрируют свои усилия на поиске ее адекватных решений. При более

внимательном взгляде на калейдоскоп различных точек зрения и исследова-

тельских традиций можно выделить три основных подхода к анализу профес-

сионального стресса: экологический, трансактный и регуляторный. В первом

из них стресс понимается как результат взаимодействия индивида с окру-

жающей средой; во втором — как индивидуально-приспособительная реак-

ция человека на осложнение ситуации; в третьем — как особый класс состоя-

ний, отражающий механизм регуляции деятельности в затрудненных услови-

ях.

Экологический подход начал развиваться с конца 1960-х гг., когда были

предприняты первые систематические исследования качества жизни и факто-

ров риска для здоровья профессионалов в зависимости от специфики труда,

включая оценку психофизиологической напряженности деятельности. Об-

ширные массивы данных, собранные на разных профессиональных контин-

гентах и популяционных выборках, убедительно доказали наличие законо-

мерных связей между содержательными особенностями труда и характерны-

ми нарушениями здоровья профессионалов.

Параллельно началась разработка методологической базы таких иссле-

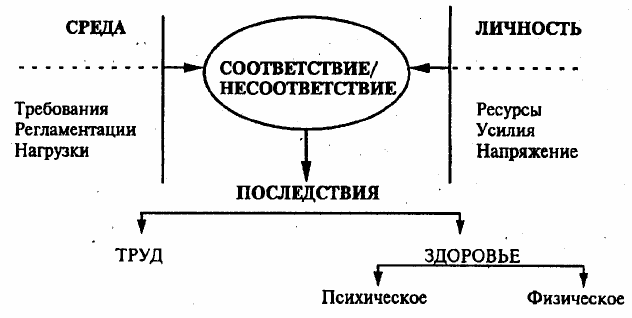

дований в рамках парадигмы соответствия "личность — среда"

(рис.1). Ут-

верждалось, что профессиональный стресс возникает в результате несоответ-

ствия (или несовместимости) требований рабочей среды и индивидуальных

ресурсов работающего человека. Это создает потенциальную угрозу для ус-

пешности трудового поведения, здоровья и самочувствия.

Рис. 1. Схема анализа профессионального стресса в рамках парадигмы

соответствия "личность—среда"

В рамках данного подхода объектом эмпирических исследований яв-

ляются характеристики стрессогенных ситуаций на "входе" (причины или ис-

точники возникновения стресса) и "выходе" (последствия стресса для труда,

физического и психического здоровья профессионалов). Сам факт наличия

92

стресса устанавливается на основании обнаружения закономерной связи ме-

жду факторами напряженности труда и их негативными последствиями, т.е.,

по сути дела, всегда post factum. Но, несмотря на преобладание косвенных и

отсроченных оценок стресса, реализация исследовательских установок дан-

ного подхода более чем полезна, так как позволяет в каждом конкретном

случае определить: имеет ли место и в чем проявляется дисбаланс в системе

"личность — профессиональная среда"; какова "цена" существующих несоот-

ветствий; на что в первую очередь должна быть направлена оптимизационная

работа. Другими словами, такие исследования описывают объективный кон-

текст, определяющий формирование специфических проявлений стресса.

Именно благодаря исследованиям, выполненным в рамках экологиче-

ского подхода, были разработаны детализированные представления о ком-

плексах причин и неблагоприятных последствий стресса, упорядочиваемые с

помощью специализированных перечней показателей, процедур сбора и ана-

лиза данных.

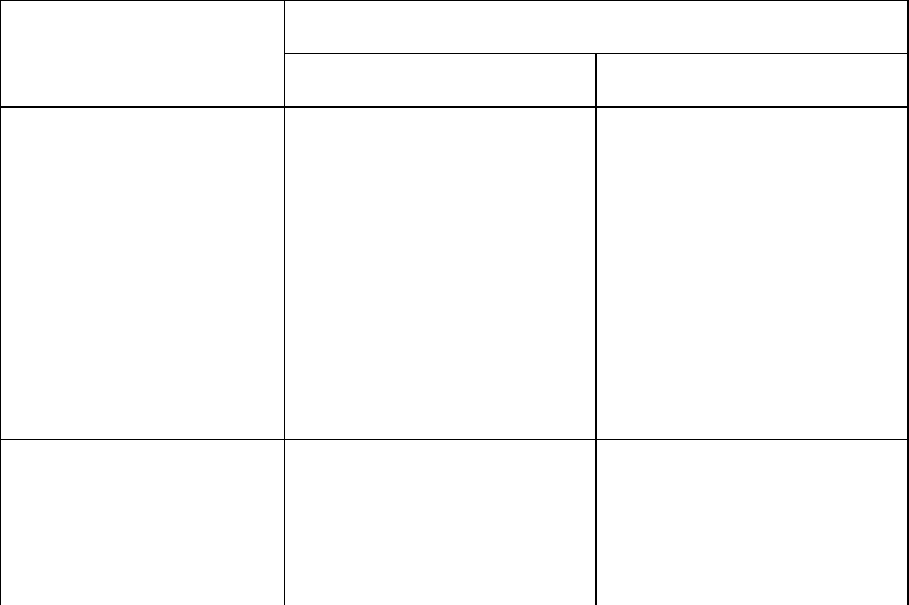

Совокупность негативных последствий стресса стала рассматриваться

как многопараметрический объект, анализируемый в трех основных плоско-

стях — влияние на труд, физическое и психическое здоровье (табл. 1). На-

званные группы показателей, весьма неоднородные по своему составу, ока-

зываются доступными качественной и количественной оценке, что формиру-

ет базу для получения сопоставимых результатов в разных исследованиях.

Таблица 1

Группы показателей, используемые для оценки негативных последст-

вий профессионального стресса в прикладных исследованиях

Здоровье Труд

Психическое Физическое

Производительность

труда

Самочувствие

Характеристики виталь-

но важных функций орга

низма

Надежность деятель-

ности

Пограничные состояния Индексы профессио-

нальной заболеваемости

или смертности

Несчастные случаи Личностные деформации

Повреждения и травмы

Ошибки, сбои в рабо-

те

Поведенческие риск-

факторы (курение, алко-

голизм и пр.)

Психосоматические бо-

лезни

Неадекватное трудо-

вое поведение

Удовлетворенность тру-

дом

Органические заболева-

ния

Текучесть кадров Трудовая мотивация

Прогулы, нарушения

трудовой дисциплины

Социальная интеграция

93

Социально-

психологический кли-

мат в рабочей группе

Моральные нормы и

ценностные ориентации

Достижением экологического подхода является также разработка но-

вых методов анализа трудовой деятельности, с помощью которых можно вы-

делять и психологически осмысленно трактовать показатели на "входе" и на

"выходе" системы с учетом их взаимосвязей. Наряду с совершенствованием

широко распространенного в отечественной психологии труда метода про-

фессиографирования в этих целях успешно применяются и другие способы и

процедуры анализа трудовых ситуаций.

В зарубежных работах весьма распространена методика оценки основ-

ных структурных составляющих труда, разработанная на основе известной

модели Г. Олдхэма и Дж. Р. Хакмана. Согласно этой модели, структура раз-

ных видов труда может быть описана пятью базовыми характеристиками

(разнообразие, сложность, значимость задач, автономия исполнения и нали-

чие обратной связи). Независимые экспертные оценки этих характеристик по-

зволяют структурировать представления о доминирующих типах рабочих на-

грузок по показателям, сопоставимым с другими видами труда (интерпрофес-

сиональные различия). В то же время субъективные оценки своей работы

конкретными исполнителями дают возможность анализировать индивидуаль-

ное отношение к труду (интрапрофессиональные различия). В целом полу-

чаемые по этой методике данные дополняют объективированное описание

трудовой ситуации сведениями о том, как она оценивается самими работаю-

щими, т.е. позволяют охарактеризовать субъект-объектные отношения.

Развитие методологии экологического подхода связано с содержатель-

ной проработкой таких общих и трудноопределимых понятий, как "психиче-

ское здоровье" и "личностное благополучие" профессионала. К наиболее ин-

тересным недавним разработкам западных авторов можно отнести модель

"салютогенеза труда" А. Марселла, "витаминную модель" психического здо-

ровья П. Варра, трехфакторную модель напряженности труда Р. Карасека и Т.

Теорелл. Несмотря на многочисленные различия, эти модели содержат два

принципиально общих момента. Во-первых, отказавшись от традиционного

акцента на изучение только негативных аспектов стресса, авторы создали мо-

дели, описывающие оптимальное рабочее состояние. Во-вторых, говоря о

системе факторов, вызывающих стресс на рабочем месте, авторы уделили ос-

новное внимание не перечислению трудовых нагрузок и индивидуальных ха-

рактеристик работающих, а анализу эффектов их взаимодействия (пока,

правда, описываемых в виде частных статистических зависимостей). Это

служит основой для предварительной категоризации эффектов взаимодейст-

вия, имеющих место в разных профессиональных ситуациях. "Подобная кате-

горизация представляется весьма полезной в трех отношениях. Она группи-

рует по содержанию эффекты основных влияющих на человека переменных;

94

подчеркивает необходимость всегда иметь в виду целостный набор факторов

и взаимоотношений, а не изолированно рассматривать одну или две наиболее

важные особенности; и, наконец, создаст общую схему, внутри которой мож-

но найти место для каждой из субкатегорий переменных".

К сожалению, даже наиболее продвинутые в методологическом плане

версии экологического подхода не позволяют ответить на многие вопросы,

возникающие в конкретных исследованиях. По нашему мнению, ограничен-

ность данного подхода исходно предопределена существованием разрыва в

цепочке "увязывания" причин и последствий стресса, хотя и те и другие мо-

гут быть по отдельности проанализированы самым исчерпывающим образом.

Так, блок оценки «соответствия/несоответствия требований среды ресурсам

человека» не операционализирован ни в одной из известных нам работ. Эта

проблема, по-видимому, не может быть решена в рамках исследовательской

парадигмы "личность — среда". Для ее решении необходимо уточнить пред-

ставления о роли индивидуально-психологических характеристик в процессе

формирования стрессовых реакций.

Трансактный подход к профессиональному стрессу сформировался в

середине 1970-х гг. как прямое следствие развития когнитивных концепций

стресса. Новый взгляд на природу психологического стресса, предложенный

в знаменитой работе Р. Лазаруса, коренным образом изменил характер иссле-

дований по данной проблеме. Фокус интересов сместился с традиционного

изучения механизмов гомеостатического регулирования и стадий адаптаци-

онного приспособления на анализ индивидуально-психологических факторов,

обусловливающих развитие стресса. Центральное место в этом анализе заня-

ли субъективная значимость ситуации, в которой действует человек, и те спо-

собы (или стратегии поведения), с помощью которых он пытается преодолеть

затруднения.

Разграничивая понятия физиологического и психологического стресса,

Р. Лазарус подчеркивал, что во втором случае стрессовую реакцию следует

понимать как результат того, "что в каждой конкретной ситуации индивид

требует от самого себя" и может ли он "эффективно справиться с субъектив-

но воспринимаемой угрозой, если ситуация кажется ему таковой". Логика

развития событий — от возникновения объективной проблемы до ее успеш-

ного или неуспешного разрешения — была операционализирована в ряде

когнитивных моделей стресса.

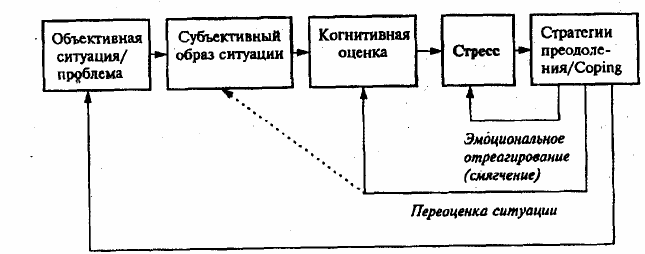

Для моделей трансактного подхода характерно соотнесение основных

этапов развития стресса с блоками психологических операций, обеспечи-

вающих субъективную репрезентацию (или построение "образа") наличной

ситуации, ее когнитивную оценку с точки зрении мотивационно-

потребностных установок субъекта и формирование стратегии преодоления

или "выхода" из сложившихся обстоятельств (рис. 2). Следует отметить, что в

данной модели описание поэтапной трансформации субъективного "видения"

ситуации дополнено указанием на то, как преобразовывается этот процесс в

95

зависимости от использования разных типов стратегий преодоления стресса:

эмоционального

Решение объективной проблемы / преобразование ситуации

Рис. 2. Когнитивная модель развития психологического стресса (мо-

дификация модели В. Шёнпфлюга, 1986)

("смягчение" ситуации, аффективный отказ и пр.), когнитивного (пере-

оценка ситуации) и деятельностного (целенаправленное воздействие на объ-

ективную ситуацию).

В прикладном аспекте эта линия исследований получила развитие в

трансактной модели профессионального стресса Т. Кокса. На первый взгляд

данная модель может показаться эклектичной, так как наряду с процессуаль-

ными компонентами стрессовых реакций, она включает описательные конст-

рукты, взятые из парадигмы соответствия "личность — среда". Однако ана-

лиз источников стресса на "входе" системы ведется с позиций их интерактив-

ного взаимодействия с личностными установками работающего. В связи с

этим исходно нерасчлененное понятие соответствия требований труда налич-

ным ресурсам человека трактуется и терминах когнитивной оценки. Резуль-

таты когнитивной оценки, которые далеко не всегда сознательно рефлекси-

руются субъектом, интерпретируются как психологические категории – на-

пример, как конфликт доминирующих потребностей, фрустрация мотивов

деятельности, диффузная генерализация тревоги и пр. Наличие таких проти-

воречий дает основание говорить о «рассогласовании» или дисбалансе, одна-

ко только в тех случаях, когда субъект не находит или (не имеет) адекватных

средств для разрешения проблемы. В этом ракурсе последствия переживания

стресса рассматриваются как специфичные формы нарушений психической и

психофизиологической адаптации, обусловленные индивидуально-

личностными особенностями человека.

Использование трансактной модели Т. Кокса оказывается весьма про-

дуктивным в двух отношениях. Во-первых, она дает импульс для создания

новых диагностических и психокоррекционных методов, направленных пре-

жде всего на анализ и трансформацию субъективного образа трудовой ситуа-

ции. Во-вторых, эта модель сама по себе может использоваться как аналити-

96

ческая схема для интерпретации эмпирических данных, полученных в поис-

ковых прикладных исследованиях.

Регуляторный подход. Разработка "парадигмы регуляции состояний"

органично продолжила традиционную для психологии труда и инженерной

психологии линию исследований, связанную с анализом разного рода со-

стояний работающего человека (утомления, монотонии, пресыщения, стресса

и пр.), влияющих на эффективность его деятельности.

Решение вопроса о том, что такое "состояние", имело принципиальную

важность для развития данного направления работ. Десятилетия интенсивных

дискуссий ушли на преодоление изначально упрощенной трактовки этого по-

нятия как некоторого "фона", на котором разворачивается деятельность. В ре-

зультате появился целый ряд новых структурно-интегративных концепций,

описывающих текущее состояние человека как "срез" актуализированных в

конкретный момент времени внутренних средств, привлеченных для решения

стоящих перед субъектом задач, или, в более общем смысле, — механизмов

регуляции деятельности.

Основным предметом исследований в рамках регуляторного подхода

стали детализация представлений о смене механизмов регуляции деятельно-

сти под влиянием разных факторов, а также оценка их "цены" с точки зрения

внутренних затрат. К наиболее ярким экспериментально-прикладным рабо-

там этого типа относится цикл исследований, посвященных анализу взаимо-

действия когнитивных и энергетических компонентов в процессе решения

трудовых задач. Так, в двухуровневой модели "управления ресурсами" Г.Р.

Хокки описывается механизм изменений функциональной структуры когни-

тивных задач, типичных для операторских профессий (идентификация, клас-

сификация, опознание), в зависимости от сдвигов в целевой структуре дея-

тельности и от субъективного восприятия степени тяжести нагрузок. Показа-

но, что центральным моментом таких изменений является переход с более

низкого (автоматического) уровня контроля за протеканием отдельных опе-

раций на уровень сознательного контроля за исполнением целостных дейст-

вий. Это происходит в тех случаях, когда рабочая ситуация субъективно вос-

принимается как более сложная.

Действия, выполняемые на уровне сознательной регуляции, практиче-

ски всегда имеют более высокую "цену" прежде всего за счет привлечения

дополнительных ресурсов внимания и эмоциональной мобилизации. Описа-

ния типичных способов действий легли в основу классификаций компенса-

торных механизмов и сбоев в работе, отражающих особенности реагирования

на стрессогенные ситуации в зависимости от того, как происходит "утилиза-

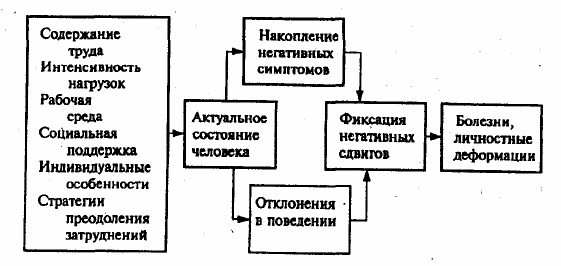

ция" внутренних ресурсов индивида. На них же основаны попытки просле-

дить "судьбу" развития негативных последствий стресса — от возникновения

актуального ("острого") стрессового состояния через аккумуляцию хрониче-

ских эффектов к формированию устойчивых патологических сдвигов (рис. 3).

97

Регуляторный подход находит большое практическое применение в

создании более совершенных видов психодиагностических методов, ориен-

тированных на анализ структурных изменений в процессах обеспечения дея-

тельности — со стороны ее когнитивных, исполнительных и рефлексивных

компонентов. Работа в этой области началась с анализа изменений в микро-

структуре когнитивных и исполнительных действий, возникающих под влия-

нием разного рода нагрузок. Было продемонстрировано наличие специфич-

ных для разных типов состояний перестроек в структуре психологических

операций на различных стадиях переработки информации и организации мо-

торных актов. Это послужило отправной точкой для создания батарей ком-

пьютерных когнитивных методик, ориентированных (в отличие от традици-

онных тестов на «внимание», «память» и другие виды познавательных про-

цессов) на оценку эффективности способов выполнения заданий, а не на ха-

рактеристику внешних результатов…

Рис. 3. Схема развития негативных последствий профессионального

стресса в рамках регуляторного подхода

Сходные тенденции наблюдаются и в области разработки новых мето-

дов субъективной оценки состояния. В отличие от традиционных неспецифи-

ческих тестов, диагностирующих общий уровень субъективного комфор-

та/дискомфорта, активности, преобладания тех или иных эмоциональных пе-

реживаний, современные методики опросного типа направлены на оценку

структурных компонентов рефлексивных актов в том виде, в каком они могут

быть осознаны субъектом. Это, в частности, находит отражение в создании

многофакторных методик вербальной самооценки, специализированных для

диагностики состояний разного типа. Как правило, основные факторы, вхо-

дящие в состав этих методик, представлены следующими группами характе-

ристик: а) общее самочувствие, включая психологические и физиологические

проявления; б) эмоциональные реакции и доминирующий аффективный тон

деятельности; в) основные задействованные мотивационные установки; г)

личностное отношение к ситуации. Соотношение оценок по этим факторам

позволяет получить более емкое представление о том, как субъект оценивает

наличную ситуацию и свои возможности действовать в ней.

Необходимость комплексной оценки — аксиома для современных ис-

следований состояния человека. В то же время описание состояния как мно-

98

гопараметрического объекта — это скорее стратегия сбора информации, а не

способ интерпретации данных. Вынесение диагностического решения о кон-

кретном виде оцениваемого состояния должно строиться на получении неко-

торой интегративной оценки. Однако многолетние поиски единообразного

метода или "универсальной формулы" интеграции данных не привели к успе-

ху и свидетельствуют о неправомерности столь упрощенной постановки про-

блемы. В современных работах по этой проблеме отмечается, что более про-

дуктивным может оказаться путь, основанный на выделении различных стра-

тегий интеграции данных, соответствующих разным типам решаемых диаг-

ностических задач. В прикладных исследованиях стресса отчетливо разгра-

ничиваются три класса задач, по-разному ставящих вопрос о требуемой инте-

гральной оценке состояния: 1) сходны или различны сравниваемые состояния

(например, отличается ли диагностируемое состояние от "нормы" или "опти-

мума"); 2) имеет ли место динамика состояния (например, изменяется ли со-

стояние с течением времени или под воздействием определенных нагрузок);

3) с каким конкретным состоянием мы имеем дело в каждом конкретном слу-

чае (например, к какому типу синдромов стресса оно относится).

Ответ на каждый вопрос требует вынесения разных диагностических

суждений, которые определяют выбор адекватных статистических процедур

обработки данных. Так, в первом случае для оценки простого сходст-

ва/различия состояний целесообразно применять алгоритмы распознавания

образов и многомерный частотный анализ. Во втором случае диагностиче-

ский процесс предполагает упорядочение состояний в рамках единой шкалы,

на которой выделяются разные стадии динамики с помощью средств диспер-

сионного и регрессионного анализа. В третьем случае, когда речь идет о ка-

чественной спецификации состояния, основными являются методы структу-

ризации и группировки данных (факторный анализ, кластерный анализ, мно-

гомерное шкалирование). При правильном подборе исходных диагностиче-

ских методик применение стратегии интеграции создает полноценную базу

для характеристики конкретного вида состояния в терминах актуализирован-

ного механизма регуляции деятельности.

Использование разных стратегий интеграции данных оправдано раз-

личной предметной направленностью работ по борьбе и профилактике про-

фессионального стресса. Реализации двух первых стратегий обычно бывает

достаточно для грамотного решения эргономических и организационных

проблем, связанных с оптимизацией труда и устранением объективных ис-

точников стресса. Индивидуализация средств оказания психологической по-

мощи не может строиться без опоры на знания о виде состояний, подлежа-

щих коррекции и профилактике. В этом отношении использование третьей

стратегии оказывается не только полезным, но и необходимым. Оно указыва-

ет на дефицит индивидуальных способов и навыков преодоления стрессовых

ситуаций, который может быть восполнен в ходе специального обучения и

тренировки. Использование методов саморегуляций состояний уже давно

99

вышло за пределы практики индивидуального психологического консульти-

рования и реабилитации и является сейчас одним из главных элементов ком-

плексных программ по охране здоровья и профессиональной подготовке в

разных сферах труда.

Заключение. В специальной литературе рассмотренные подходы к изу-

чению профессионального стресса чаще всего обсуждаются как независимые

и в определенном смысле конкурирующие друг с другом. Однако, вглядыва-

ясь в перспективы развития данной области исследований, мы считаем более

важным подчеркнуть то общее, что связывает эти подходы. По нашему мне-

нию, главное в том, что каждый из обозначенных подходов может быть соот-

несен с разными уровнями анализа механизмов развития стресса.

Экологический подход соответствует уровню макроанализа профессио-

нального стресса и дает целостное описание факторов риска в терминах при-

чинно-следственных отношений.

Трансактный подход направлен на анализ уровня промежуточного

опосредования стресса индивидуально-психологическими особенностями че-

ловека и личностным опытом преодоления стрессовых ситуаций.

Регуляторный подход — это уровень микроанализа выполнения кон-

кретных трудовых задач и поведенческих актов, отражающий психологиче-

ские механизмы адаптации к стрессогенным условиям.

Иерархическая взаимосвязь между названными уровнями очевидна. В

этом смысле они дополняют друг друга, а их координация может быть осу-

ществлена в рамках единой методологической схемы построения прикладно-

го исследования. Разработка такой схемы и конкретных вариантов ее вопло-

щения представляется делом весьма трудоемким, но вполне реализуемым,

так как в рамках каждого из подходов накоплен богатый опыт и обширный

методический инструментарий, пригодный для обеспечения грамотной рабо-

ты практического психолога.

ЛЕННАРТ ЛЕВИ (Lennart Levi)

Шведский физиолог,

сотрудник психосоциального центра ВОЗ

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КАК СЛЕДСТВИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА [2]

Причинные связи между действием профессиональных стрессоров и

психосоматической или психиатрической заболеваемостью имеют множество

элементов, которые сложны, взаимодополняемы, нелинейны и подвержены

множеству влияний на работе и вне ее зачастую на протяжении длительного

периода. Существует поговорка, что лишь через три поколения человек ста-

новится джентльменом; события, ведущие к возникновению артериальной

100

гипертензии, инфаркту миокарда или самоубийству, также могут охватывать

длительный период.

В этой главе будут рассмотрены проблемы, затрагивающие здоровье и

благополучие рабочих в различных странах, а также их возможная связь с

психосоциальными факторами в жизни рабочих.

В Швеции, согласно информации, опубликованной Национальным со-

ветом здравоохранения и социального обеспечения:

– каждый третий взрослый страдает от недомоганий, нарушений сна,

усталости, подавленного настроения или тревоги;

– каждый седьмой работающий психически истощен к концу рабочего

дня;

– каждый второй мужчина и три женщины из четырех страдают от вы-

раженной психической декомпенсации (нервных срывов) один раз или боль-

ше в течение периода, начинающегося с рождения и продолжающегося до 60

лет;

– каждый десятый человек имеет проблемы, связанные с алкоголем;

– из 8,3 млн. населения ежегодно 2000 человек кончают жизнь само-

убийством, 20000 человек совершают попытки самоубийства.

Обобщив эти данные, можно сделать вывод, что составной частью

жизни каждого третьего или четвертого шведа являются недомогания, трево-

га, усталость или подавленное настроение.

В докладе Комиссии по охране психического здоровья Президенту

США проблемы охраны психического здоровья в стране тесно связываются с

психосоциальными факторами, такими, как непрекращающаяся бедность,

безработица, дискриминация по расовым, половым и возрастным признакам.

Например, стойкими нарушениями психического здоровья страдают 5—15 %

детей. Злоупотребление алкоголем является проблемой социального, физиче-

ского и психического здоровья, которая, по некоторым оценкам, ежегодно

обходится нации в более чем 40000 млн. долларов. Почти 15 % населения од-

новременно нуждаются в той или иной помощи по охране психического здо-

ровья; подсчитано, что до 25 % страдают от слабовыраженной и умеренной

депрессии, от тревожного состояния и других симптомов эмоциональных

расстройств.

Данные из ряда стран Европы дают сходную картину. При рассмотре-

нии массы данных все сходятся в том, что:

– общий уровень физического и психологического напряжения у тру-

дового населения является высоким;

– в течение 1970-х годов ощущение напряжения в количественном от-

ношении увеличилось;

– наблюдаются выраженные различия в типах напряжений, испыты-

ваемых индивидуумами, которые занимают разное социально-экономическое

положение;