Ответы на вопросы к ГЭК по специальности 08.00.05 Менеджмент организации

Подождите немного. Документ загружается.

эмпирическим путем и различен в различных странах. Нередко его значения попадают в интервал от 2

до 3, что свидетельствует о значительных потерях ВНП, вызванных циклической безработицей.

Скрытая безработица. Она заключается в том, что специалисты выполняют работу, требующую

меньшей квалификации, чем та, которой обладает данная рабочая сила.

51

23.Доходы населения и соц. политика гос-ва в условиях эк. нестабильности.

Социальная политика в широком смысле – система экономических отношений между гос. и негос.

институтами, с одной стороны, и отдельными соц. группами и индивидами – с другой, по поводу

обеспечения последним достойных условий жизни и труда. В узком смысле – это часть гос.

экономической политики, направленной на решение соц. проблем.

Функции соц. политики: 1) экономическая – непосредственно связана с эконом. ростом; 2) защитная

– обеспечение государством гарантированного минимального уровня жизни для нормального

воспроизводства раб. силы и содержания иждивенцев; сохранение уровня жизни утратившим

трудоспособность вследствие рисков; обеспечение минимальных жизненных стандартов изначально

нетрудоспособным членам общества; 3) распределительная – участие гос-ва в формировании,

распределении и перераспределении доходов в соответствии с критериями эффективности и

общепринятыми представлениями о справедливости с целью повышения благосостояния отдельных

соц. групп и общества в целом; 4) идеологическая – состоит в сохранении основ духовного и

культурного развития населения, смягчении соц. противоречий и снятии возникающих на

экономической почве конфликтов для достижения в обществе состояния соц. мира и партнерства.

Эффективная соц. политика приносит следующие результаты: 1) повышаются возможности

населения уплачивать налоги, что увеличивает доходную часть госбюджета; 2) сокращается количество

индивидов, нуждающихся в соц. помощи, что ослабляет нагрузку на расходную часть госбюджета,

повышая его сбалансированность; 3) увеличиваются доходы и сбережения населения, служащие

новыми источниками для инвестиций; 4) возрастает спрос на тов. и усл., что стимулирует эк. рост; 5)

повышается образовательный и квалификационный уровень раб. силы.

Для России привычна следующая классификация:

Потребительский бюджет (ПБ) – таблица, в кот. сопоставляются денежные доходы и расходы

человека или семьи. Реальные бюджеты строятся на основе опроса, изучения анализа, статистики

доходов и потребления отдельных, наиб. представительных групп населения. Рациональный ПБ –

теоретический бюджет, построен исходя из рациональных норм потребления материальных и духовных

благ, услуг в определенном целесообразном наборе. Бюджет потребительского минимума составляется

на основе набора минимально необходимых потребительских тов., усл., расходов.

Основные показатели доходов: 1) номинальный доход – общее количество денег, которое получено

отдельными лицами за опред. период (включает факторные доходы (зарплата, прибыль), выплаты и

льготы по линии гос. соц. программ, дивиденды и др. поступления); 2) располагаемый доход – часть

номинального дохода, кот. может быть использована непосредственно на личное потребление тов. и

усл.; 3) реальный доход – отражает покупательную способность денежного дохода.

Доходы: зарплаты, пенсии, стипендии, пособия, допол. выплаты, доходы от личного хоз-ва,

благотворит. помощь. Расходы: продукты питания, одежда и обувь, мебель, предметы культурно-

бытового назначения и хоз. обихода, квартплата и быт. услуги, культ. нужды, табач.и вино-водочные

изделия, транспорт, уплата налогов, а также образование сбережений. Наряду с балансом доходов и

расходов на образ и уровень жизни влияет зависимость м/у доходами и потреблением и

дифференциация доходов.

Согласно закону Энгеля при росте доходов потребление смещается в область более дорогих и

ценных тов. Взаимосвязь м/у уровнем потребления и величиной дохода наз. функцией потребления.

Обычно связь м/у потреблением и дох-ми близка к линейной. Если бы семьи тратили все свои доходы

на потребление, то функция потребления имела бы вид прямой, расположенной под углом 45° к осям

координат. Но не все доходы тратятся на текущее потребление, часть из них откладывается на

накопление и п.с. расходы будущих периодов. Прямая имеет вид: Y = k×X (X - доходы, Y -

потребление). k < 1. k – характеризует склонность к потреблению.

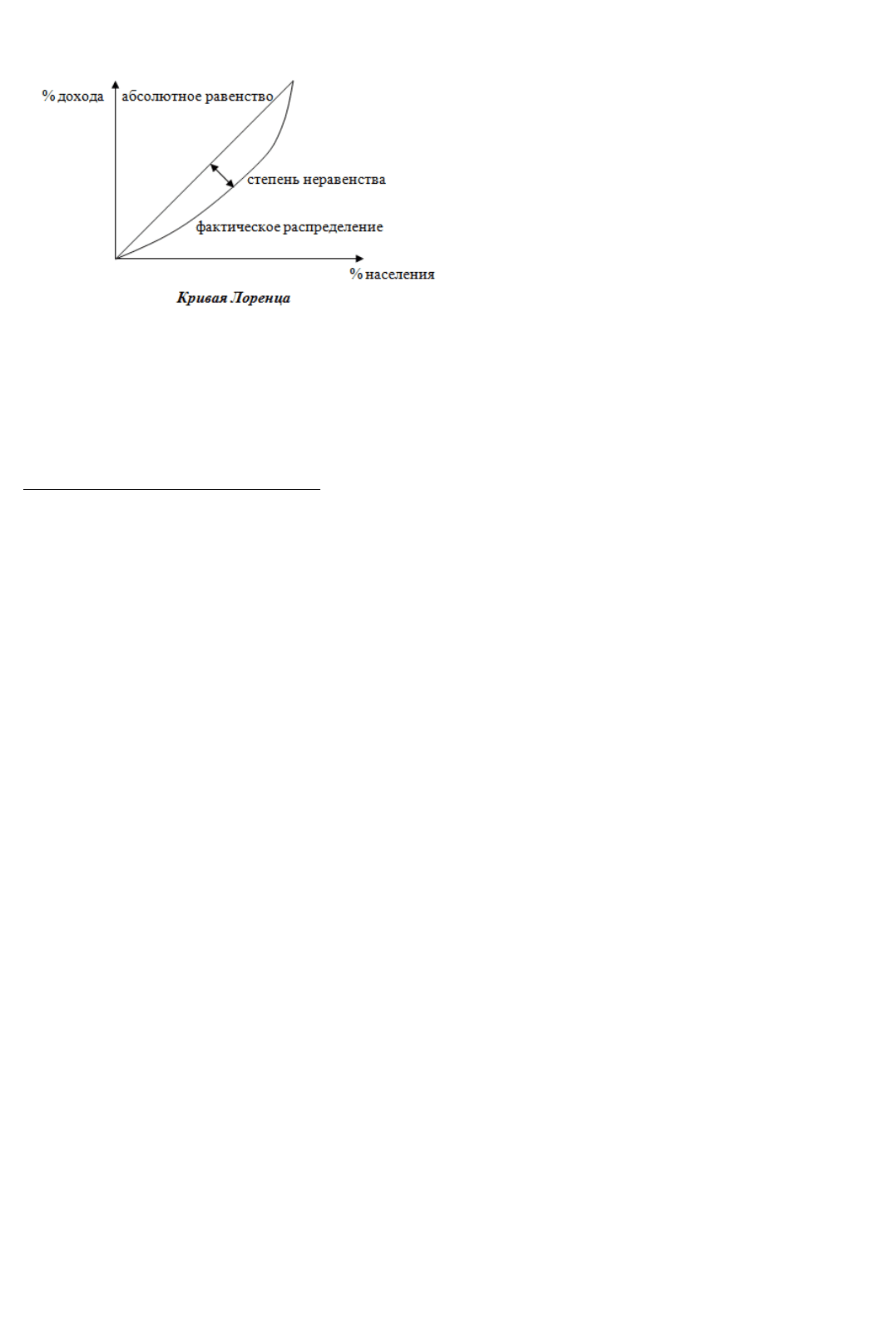

Ден. доходы распределяются не равномерно м/у людьми, т.е. имеет место дифференциация доходов.

Степень неравенства устанавливается путем сопоставления величины ден. доходов, получаемых 10%

группой людей с самыми низкими доходами и с самыми высокими. Более обстоятельный подход к

оценке степени неравномерности распределения доходов заключается в построении кривой

распределения доходов (кривая Лоренца). В зависимости от уровня доходов люди, как известно,

делятся на бедных и богатых. Распределение доходов среди населения иллюстрирует кривая Лоренца.

На графике диагональ показывает, как выглядело бы распределение дохода при абсолютном

равенстве. Это означает, что 20 % всего населения получают 20 % дохода и т.д. Кривая линия

показывает фактическое распределение дохода. Зазор между кривой и диагональю характеризует

степень неравенства между людьми. Кривая Лоренца позволяет проанализировать, как соотносятся

52

между собой по численности группы людей с высокими доходами (богатые) и низкими (бедные). Это

необходимо знать, чтобы правильно предсказать структуру спроса граждан на различные виды товаров

и услуг и оценить стабильность социально-политической ситуации в стране.

Из графика видно: 60% населения получают 40% общего дохода. Если бы доходы всех семей были

одинаковы, то это была бы прямая под углом 45°.

Личное распределение доходов связано с дифференциацией дохода в зависимости от персонального

различия участников рынка (талант, способности, квалификация, образование и т. д.) и из-за

асимметричности рыночного механизма (несовпадения спроса и предложения, потребностей и

возможностей). Для количественной оценки дифференциации доходов применяются различные

показатели.

Принципы распределения доходов: 1) уравнительное распределение – все члены общества получают

равные доходы; 2) рыночное распределение – каждый из владельцев опред. фактора производства

получает доход в соответствии с хоз. полезностью и продуктивностью своего фактора; 3) распределение

по накопленному имуществу – получение дополнительных доходов теми, кто накапливает и передает по

наследству какую – либо собственность; 4) привилегированное распределение – льготное

распределение для определенного круга лиц. (в странах с неразвитой демократией).

53

24.Инфляция как многофакторный процесс и антиинфляционные меры.

Инфляция – повышение общего уровня цен на товары и услуги. Инфляция – двуединый процесс –

рост цен с одной стороны, вызывает обесценение денег – с другой. Природа возникновения –

несоответствие между обращением товарной и денежной массы, порожденное чаще всего выпуском в

обращение избыточных наличных и безналичных денег, не обеспеченных темпами.

Уровень инфляции обычно измеряется с помощью показателя индекса цен, который отражает

процент увеличения за данный период стоимости так называемой рыночной, или потребительской,

корзины. Напомним, что не всякое повышение цен служит показателем инфляции. Цены могут

повышаться в силу улучшения качества продукции, ухудшения условий добычи топливно-сырьевых

ресурсов, изменения общественных потребностей. Но это будет, как правило, не инфляционный, а в

определенной мере логичный, оправданный рост цен на отдельные товары.

Причины инфляции: 1) внутренние: рост гос. расходов, не приводящий к росту производства;

дефицит госбюджета; наличие несовершенной конкуренции на рынке; расходы на соц. цели, не

адекватные возможностям нац. экономики; высокая степень монополизации экономики; инфляционные

ожидания; кредитная экспансия – расширение масштабов банковского кредитования сверх

потребностей нар. хозяйства; чрезмерные инвестиции в отдельные отрасли экономики; структурные

нарушения в экономике – диспропорция между накоплением и потреблением. 2) внешние:

интернационализация хоз. связей; падение курса нац. денежной единицы по отношению к валютам

других стран; отрицательное сальдо платежного и торгового балансов, рост внешнего гос. долга;

мировые экономические кризисы.

Виды инфляции:

1) в зависимости от среднегодового темпа прироста цен: умеренная (ползучая) – не более 10% в год;

галопирующая – от 10% до 100% в год; гиперинфляция – со сверхвысокими темпами роста цен (более

200% в год) – массовое избавление от денег, скупка товаров.

2) по формам проявления: открытая – наглядно проявляется в росте общего уровня цен; скрытая –

характерна для централизованных экономик, где так называемые твердые гос. цены довольно

устойчивы и «официально» почти не растут.

Типы инфляции: 1) инфляция спроса – наступает, когда совокупный спрос становится больше

совокупного предложения; 2) инфляция издержек – вызывается ростом издержек производства.

Последствия инфляции: 1) значительное перераспределение доходов в пользу предприятий –

монополистов, в пользу фин. структур, наживающихся на денежных спекуляциях, в пользу теневой

экономики, дополнительное обогащение отдельных лиц; 2) разрушение нормальных соц. – эк.

отношений.

Уровень инфляции = ((индекс потребит. цен анализируемого года – индекс потребит. цен базисного

года) / индекс потребительских цен базисного года) 100%.

Осн. цель антиинфляционной политики не искоренение инфляции, а превращение ее в управляемый

процесс, доведение до умеренного уровня.

2 направления гос. антиинфляционной политики: 1) Адаптивная политика, ориентированная на

смягчение негативного влияния высокой инфляции на уровень жизни населения и ослабление соц. –

политической напряженности в обществе. Инструментом такой политики является индексация

заработной платы и др. денежных доходов. 2) Политика, нацеленная на снижение высоких темпов

инфляции путем воздействия на факторы, их обуславливающие.

Меры регулирования: стабилизация и стимулирование пр-ва, совершенствование налоговой системы,

создание рыночной инфраструктуры, повышение ответственности предприятий за результаты хоз.

деятельности, регулированию курса нац. валюты, проведение опред. мер по регулированию цен и

расходов, достижение политической стабильности, структурная реформа, направленная на преодоление

возникших в экономике диспропорций.

Антиинфляционная политика государства

1. Адаптивная политика. Индексация; соглашения с предпринимателями профсоюзами о темпах

роста цен и зарплаты

2. Активная политика. 2.1. Монетарные рычаги. Контроль за денежной эмиссией; осуществление

текущего контроля за состоянием денежной массы путем операций на открытом рынке и резервной

политики; недопущение эмиссионного финансирования госбюджета; пресечение обращения денежных

суррогатов; проведение денежной реформы конфискационного типа

2.2. Немонетарные рычаги. Против инфляции спроса: уменьшение госрасходов; увеличение налогов;

сокращение дефицита госбюджета; переход к жесткой кредитно-денежной политике; стабилизация

54

валютного курса путем его фиксирования. Против инфляции предложения: сдерживание роста

факторных доходов и цен; борьба с монополизмом в экономике.

55

25.Стагфляция и монетаристские рецепты оздоровление экономики.

Стагфляция – состояние экономики, которое характеризуется сокращением или застоем

производства (стагнацией), сопровождаемым ростом цен (инфляцией) и увеличением числа

безработных.

Стагфляция – ситуация, когда возрастание общего уровня цен происходит с одновременным

сокращением производства, т.е. цена и объем выпуск изменяются в разных направлениях.

Экономисты по-разному объясняют причины стагфляции. Одна точка зрения: существование

структурных несовершенств. В экономике с хорошо отлаженным рыночным механизмом рост цен на

одни товары ведет к снижению цен на другие товары, т.е. должно соблюдаться рыночное равновесие, а

при отсутствии должного уровня конкуренции наблюдается «жесткость» цен в направлении их

понижения.

Другая точка зрения: стагфляцию вызывают монополии и их власть над рынком. Ведь кривая спроса

фирмы-монополиста совпадает с кривой спроса на товар, следовательно, количество продукции,

которое может быть продано, растет по мере того, как снижается цена и часто монополисту выгоднее

производить меньше и продавать дороже. Существует также мнение, что причиной стагфляции могут

быть инфляционные ожидания, когда владельцы факторов производства начинают завышать стоимость

своих услуг, ожидая падения своих доходов от инфляции.

Монетарный - значит денежный. Монетаризм - течение экономической мысли, отводящее деньгам

определяющую роль в колебательном движении экономики. Монетаризм - наука не только о деньгах. В

центре внимания представителей этой школы находятся денежные категории, денежно-кредитные

инструменты; однако их интересуют не просто денежные механизм, банковская система, денежно-

кредитная политика, валютные отношения. Монетаристы рассматривают эти процессы, чтобы выявить

связь между денежной массой и объемом производства. По их мнению, банки - ведущий инструмент

регулирования, с помощью или при непосредственном участии которого изменения на денежном рынке

трансформируются в изменения на рынке товаров и услуг.

Монетаризм делает упор на деньгах и его основополагающим уравнением является уравнение

обмена: MV = PQ, где М - предложение денег; V - скорость обращения денег; Р - уровень цен; Q - объем

производимых услуг.

Монетаризм - теория, исходящая из представлений о решающем влиянии денежной массы на цены,

инфляцию и на ход экономических процессов. Поэтому монетаристы сводят управление экономической

прежде всего к контролю государства над денежной массой, эмиссией денег.

Под инфляцией Милтон Фридмен подразумевает устойчивый и непрерывный рост цен,

выступающий всегда и везде как денежный феномен, вызванный избытком денег по отношению к

выпуску продукции.

Такое монетаристическое определение предполагает, что центр тяжести инфляции находится в сфере

обращения. С подобных позиций допустимо ограниченное вмешательство государства в

воспроизводственный процесс. В отличие от этого в кейнсианских теориях под инфляцией

подразумевается избыточный покупательский спрос, причины которого лежат как на стороне

предложения, так и спроса. Инфляция подкосила инвестиционную деятельность, а дальнейшая

активизация экономики с помощью кейнсианских рецептов стала невозможной. Тогда интерес

политиков качнулся в пользу монетаризма. Монетаризм провозглашает незыблемость основ рыночной

экономики: свободной конкуренции и свободного ценообразования как условия достижения

равновесия. Монетаристы считают, что рынок по-прежнему остается саморегулирующейся системой, а

область вмешательства государства нужно ограничить денежной сферой.

Чтобы представить концепцию Фридмена, попытаемся выделить ее исходные положения, в той или

иной степени разделяемые его сторонниками.

Первый тезис - признание устойчивости рыночного хозяйства. Рыночная экономика, по мнению

монетаристов, сама в силу внутренних тенденций и условий стремится к стабильности,

саморегулированию. Система рыночной конкуренции обеспечивает высокую стабильность. Цены

выполняют роль главного инструмента, обеспечивающего корректировку в случае нарушения

равновесия. Возникновение отклонений, диспропорций обычно является результатом внешнего

вмешательства, ошибок государственного регулирования, а не внутренних причин. Рынок обладает

возможностями амортизировать, успокоить шоковые импульсы. Постулат об устойчивости рыночного

хозяйства направлен против утверждения Кейнса о необходимости государственного вмешательства,

которое, дескать, нарушает естественный процесс.

56

Второй тезис - приоритетность денежных факторов. Среди различных инструментов,

воздействующих на экономику, предпочтение следует отдавать денежным инструментам. Именно они

способны наилучшим образом обеспечить экономическую стабильность как гл цель регулирования.

Если Кейнс оценивал бюджетную политику как инструмент достаточно точный, быстрый и

предсказуемый по результатам, то в отличие от него Фридмен характеризует подобным образом

денежно-кредитную политику. Фридмен исходит из того, что между движением денег и динамикой

ВНП существует достаточно тесная корреляционная связь. Ускорение или замедление темпов роста

денежной массы сказывается на развитии деловой активности, циклических колебаниях производства.

Третий тезис - регулирование должно ориентироваться не на текущие, а на долгосрочные задачи.

Дело в том, что последствия колебаний денежной массы сказываются на основных экономических

параметрах не сразу, а с некоторым разрывом во времени. Обычно лаг (временной разрыв) составляет

несколько месяцев. Он неодинаков по странам, зависит от состояния конъюнктуры, других факторов.

Четвертый тезис - необходимость изучения мотивов поведения людей. “Рынок есть

взаимозаинтересованность. Суть рынка в том, что люди собираются и достигают соглашения”. Важны

личная инициатива, условия для ее активизации. Необходимы учет и анализ действий участников

экономического процесса. На основе такого анализа можно строить прогнозы, что и является задачей

экономиста. Справедливость прогнозов служит проверкой правильности теоретических выводов и

постулатов.

Рецепты монетаристов не являются сегодня ведущими. Это связано, в частности, с тем, что главной

проблемой для Запада стала в последнее время не инфляция, а занятость, темпы роста, доходы.

Политиков и экономистов интересуют подходы и рецепты стратегического плана, а монетаризм не дает

соответствующих рекомендаций. Монетаристские рецепты используются обычно не в “чистом” виде, а

в комплексе, в сочетании с выводами и рецептами теоретиков других школ.

Практика убедительно показала, что монетаризм не способен решать долговременные,

стратегические задачи. “Шоковая терапия” - не радикальное лекарство. Она порождает инфляцию,

падение производства, неэффективную структуру, свертывание инвестиций. Финансовая сфера

отрывается от производственной. Рецепты монетарной теории не должны рассматриваться как

универсальная схема. Их следует использовать с учетом реальных условий в сочетании с другими

мерами экономической политики.

57

26. Денежно-кредитная политика. Новые тенденции и проблемы в банковской системе России.

ЦБ оказывает определенное влияние на реальный сектор экономики через регулирование денежной

массы и деятельности коммерческих банков.

Суть денежно–кредитной политики состоит в коррекции хоз. сферы посредством изменения

количества денег, находящихся в обращении, условий деятельности коммерческих банков и др.

кредитных организаций. При этом достижение необходимых параметров экономики подчиняется

задачам сбалансированного эк. роста. При сжатии денежной массы тормозится рост ВНП, при росте

предложения денег, наоборот, происходит повышение совокупного спроса, что стимулирует

увеличение ВНП.

При разработке и реализации ден. – кредитной политики используются след. инструменты: 1)

регулирование учетной ставки; 2) операции на открытом рынке, кот. связаны с куплей – продажей гос.

долговых обязательств; 3) изменение нормы обязательного резервирования.

Осуществляет денежно-кредитную пол-ку ЦБ страны. Процесс денежно-кредитного регулирования

можно разделить на два этапа. На первом этапе центральный банк воздействует на предложение денег,

уровень процентных ставок, объем кредитов и т.д. На втором - изменения в данных ф-рах передаются в

сферу произ-ва, способствуя достижению конечных целей.

Инструменты денежно-кредитной политики. Их можно на разделить общие и селективные. Общие

воздействуют практически не все параметры денежно-кредитной сферы, влияют на рынок ссудно-

капитала в целом. Селективные методы направлены на регламентацию отдельных форм кредита, усл

кредитования и т.д. Осн общими инструментами денежно-кредитной пол-ки явл изменения учетной

ставки и норм обязательных резервов, операции на открытом рынке. Это косвенные методы

регулирования.

Изменение учетной ставки - старейший метод денежно-кредитного регулирования. В его основе

лежит право центрального банка предоставлять ссуды тем коммерческим банкам, к-ые обладают

прочным фин положением, но в силу опред обстоятельств нуждаются в доп ср-вах. За предоставленные

ср-тва центральный банк взимает с заемщика опред процент. Норма такого процента наз учетной

ставкой. Т.о., учетная ставка - это "цена" доп резервов, к-ые центральный банк предоставляет

коммерческим. Центральный банк имеет право изменять ее, регулируя тем самым предложение денег в

стране.

Администрат методы регулир денеж массы: прямое лимитирование кредитов, контроль над

отдельными видами кредитов и т.д. Прямое лимитирование кредитов заключается в установлении

верхнего предела кредитной эмиссии, ограничении размеров кредитования в тех или иных отраслях и

т.д. Принцип лимитирования, как правило, используется одновременно с льготным кредитованием

приоритетных секторов эк-ки.

К селективным методам денежно-кредитного регулир относят контроль по отдельным видам

кредитов (ипотечному, под залог биржевых ценных бумаг, по потребительским ссудам), установление

предельных лимитов по учету векселей для отдельных банков и т.д.

Различают два осн типа денежно-кредитной пол-ки, каждый из к-ых хар-ется опред целями и

набором инструментов регулирования. В усл инфляции проводится пол-ка "дорогих денег" (пол-ка

кредитной рестрикции). Она направлена на ужесточение усл и ограничение объема кредитных операций

коммерческих банков, т.е. на сокращение предложения денег. Центральный банк предпринимает след

действия: продает гос-ые ценные бумаги на открытом рынке; увеличивает норму обязательных

резервов; повышает учетную ставку, понижает потолок предоставляемых кредитов, лимитирует

депозиты, сокращает обьем потребительского кредита и т.д. Пол-ка "дорогих денег" явл осн методом

антиинфляционного регулирования. В периоды спада произ-ва для стимулирования деловой активности

проводится пол-ка "дешевых денег" (экспансионистская денежно-кредитная пол-ка). Она заключается и

расширении масштабов кредитования, ослаблении контроля над приростом денеж массы, увеличении

предложения денег. Для этого центральный банк покупает гос-ые ценные бумаги, снижает резервную

норму и учетную ставку. Создаются более льготные усл для предоставления кредитов эк-им субъектам.

Центральный банк выбирает тот или иной тип денежно-кредитной пол-ки исходя из состояния эк-ки

страны. При разработке денежно-кредитной пол-ки необходимо учитывать, что, во-первых, м/д

проведением того или иного мероприятия и появлением эф-та от его реализации проходит опред время;

во-вторых, денежно-кредитное регулирование способно повлиять только на монетарные ф-ры

нестабильности.

Новые тенденции.

58

Коммерческие банки в долгосрочном инвестировании, скорее всего будет характеризоваться след

особенностями:

1.Первоочередным вниманием все-таки будут пользоваться вложения в непроизводственную сферу -

служебные помещения, магазины, земельные участки, др объекты недвижимости;

2.Что касается производственной сферы, то приоритетными объектами инвестиций, видимо, будут

два вида произ-в, ориентированных на экспорт, в первую очередь, в топливных и нек-ых сырьевых

отраслях, и быстро окупаемые объекты, связанные с жизнеобеспечением нас-ия, н-р, по переработке

сельскохоз-ой прод-ии, произ-ву строительных материалов;

3.Из-за резкого удорожания капитального строительства даже крупные банки смогут в одиночку и

самостоятельно финансировать лишь сравнительно небольшие объекты, преимущественно местного

значения. Если же речь идет о более значительных инвестиционных программах, то в этом случае банки

будут участвовать в инвестициях, скорее всего, через финансово-промышленные группы, к-ые начали

формироваться, объединяя под одной крышей кредитно-финансовые, производственные и торгово-

коммерческие стр-ры. Причем наибольшее предпочтение при создании или участии в ФПГ, видимо,

будет отдаваться ситуациям, когда к реализации таких программ будут проявлять реальный интерес

иностранные инвесторы.

Кроме ЦБ предложение денег осуществляют и коммерческие банки, предоставляя клиентам ссуды.

Объем предложения денег КБ зависит от их кредитных ресурсов, главным источником которых

являются сбережения населения и фирм. Чем больше сбережений попадает в финансовую сферу, тем

больший объем кредитов могут получить инвесторы. Увеличение депозитов ведет к понижению

банковского %, что делает кредит более доступным. Восстановление равновесия на денежном рынке с

помощью ЦБ осуществляется с применением им политики: 1)«дорогих» денег (проводится при

необходимости уменьшить предложение денег, т.е. сжать обращающуюся денежную массу; сокращение

ден. массы повышает покупательную способность ден. единицы и делает ее долее дорогой) –

повышение учетной ставки %, продажа гос. долговых обязательств; увеличение нормы обязательного

резервирования; 2)«дешевых» денег (снижение покупательной способности денег, удешевление

кредита) – понижение учетной ставки %; ЦБ покупает ранее выпущенные гос. долговые обязательства;

уменьшение нормы резервирования.

Экономическим регулятором стихийного сбалансирования денежного рынка является процентная

ставка. В зависимости от ее колебания хоз. субъекты меняют структуру своих активов, размещенных по

финансовым институтам различных рынков. Рынок ценных бумаг выполняет важнейшую функцию

противовеса динамике процентной ставки, сбивает ее скачки и стабилизирует уровень. Состояние ден.

рынка в России характеризуется высокой долей наличных денег в структуре ден. массы.

Мобилизацию всех денежных средств и их трансформацию в ссудный капитал обеспечивает

банковская система, которая включает в настоящее время три основные группы кредитно-финансовых

институтов: центральный банк; коммерческие банки; специализированные кредитно-финансовые

учреждения. В центре кредитной системы находится центральный банк, который, как правило,

принадлежит государству и является важнейшим орудием макроэкономического регулирования

экономики. Центральный банк монополизирует выпуск (эмиссию) кредитных денег в наличной форме

(банкнот), аккумулирует и хранит кассовые резервы других кредитных учреждений, официальные

золотовалютные резервы государства, осуществляет кредитование коммерческих банков, кредитует и

выполняет расчетные операции для правительства, осуществляет контроль за деятельностью прочих

кредитных институтов. Вторым элементом современной банковской системы являются коммерческие

банки — кредитные учреждения универсального характера (их называют также финансовыми

универмагами, «супермаркетами кредита»), которые производят кредитные, фондовые, посреднические

операции, осуществляют расчеты и организуют платежный оборот в масштабе всего народного

хозяйства.

Третий элемент банковской системы — специализированные кредитно-финансовые учреждения,

которые занимаются кредитованием определенных сфер и отраслей хозяйственной деятельности. В их

деятельности можно выделить одну или две основных операции, они доминируют в относительно узких

секторах рынка ссудных капиталов и имеют специфическую клиентуру. К их числу относятся

инвестиционные банки, сберегательные учреждения, страховые компании, пенсионные фонды и

инвестиционные компании.

В современных условиях специализированные кредитно-финансовые институты заняли важнейшее

место на рынке ссудных капиталов, превратившись в основной резервуар долгосрочного капитала на

денежном рынке, существенно потеснив в этой сфере коммерческие банки. Однако падение удельного

59

веса коммерческих банков в совокупных активах кредитно-финансовых учреждений не означает, что их

роль в экономике уменьшилась. Они продолжают осуществлять важнейшие функции банковской

системы: депозитно-чековую эмиссию, коммерческий кредит, краткосрочное финансирование и т.д.

60