Орлов Д.С. (отв. ред.) Гуминовые вещества в биосфере

Подождите немного. Документ загружается.

Прежде всего следует отметить, что в общепринятой трактовке

термин "гуминовые кислоты" обозначает темноцветные компоненты

ОВ, растворимые в щелочах и нерастворимые в кислотах. Более

ничего этот термин не обозначает, и для любой классификации ГК

он будет родовым.

Далее, поскольку по своему содержанию термин "гуминовые кис-

лоты" химико-аналитический, то для обозначения генетических раз-

новидностей косного вещества следовало бы применять другие тер-

мины, например можно было бы говорить о макрофитогенных ГК,

планктоногенных ГК, смешанных ГК. Это было бы правильнее и

терминологически и по смыслу.

И наконец, о способах идентификации ГК в этой классификации.

Считается, что генетическая природа ГК устанавливается по вели-

чине Н/С: макрофитогенные ГК характеризуются значениями Н/С<

<0,9, смешанные ГК имеют значения Н/С в диапазоне 0,9—1,1 и,

наконец, планктоногенные ГК характеризуются значениями Н/С>1,1.

Естественно, возникает вопрос об обоснованности подобной генети-

ческой интерпретации отношения атомов Н и С в составе ГК. На-

пример, в почвенных ГК в зависимости от типа почвы атомное

отношение Н/С варьирует в диапазоне 0,75—1,22 (Орлов, 1974).

Если к этим ГК применить изложенные выше интерпретационные под-

ходы, то получится следующее: ГК буроземов, каштановых почв,

горно-коричневых почв, а также ГК, экстрагированные из находя-

щихся в почве растительных остатков, имеют якобы планктоно-

гснную природу; ГК торфяно-болотных, луговых, темноцветных,

дерново-подзолистых, солонцовых почв и сероземов "произошли" од-

новременно и от планктона, и от высшей растительности, и только

ГК черноземов, красноземов, горно-луговых и гумусо-аллофановых

почв имеют приличествующую ситуации макрофитогенную природу.

Абсурдность выводов наглядно свидетельствует о том, что отноше-

ние Н/С не может служить показателем биогенетической природы ГК

и соответственно их аллохтонности или автохтонности по отношению

к бассейну седиментации.

Несомненно, что можно и нужно привлекать различные предполо-

жения о генетической природе ГК для объяснения наблюдаемых ва-

риаций в их составе и свойствах. Можно и нужно искать в ГВ

унаследованные биоструктуры в целях получения палеобиохимичес-

кой информации. Но тем не менее классификация ГВ не должна

базироваться на достаточно произвольно приписываемых "первоисточ-

никах", она должна базироваться на конкретных свойствах конкрет-

ных проб вещества: месте нахождения в природе, форме нахождения

в природе, физических свойствах, химических характеристиках и т.д.

Выше было показано, что между ГК и ФК донных отложений,

с одной стороны, и почв — с другой, есть довольно существен-

ные различия, в том числе и по показателю роли конденсированно-

ароматических структур в строении макромолекул. Это эмпиричес-

кий факт, но едва ли правильно будет приписывать его происхожде-

ние исключительно отсутствию лигнина в морских организмах. Ве-

роятно, есть и другие, может быть, даже еще более существенные

63

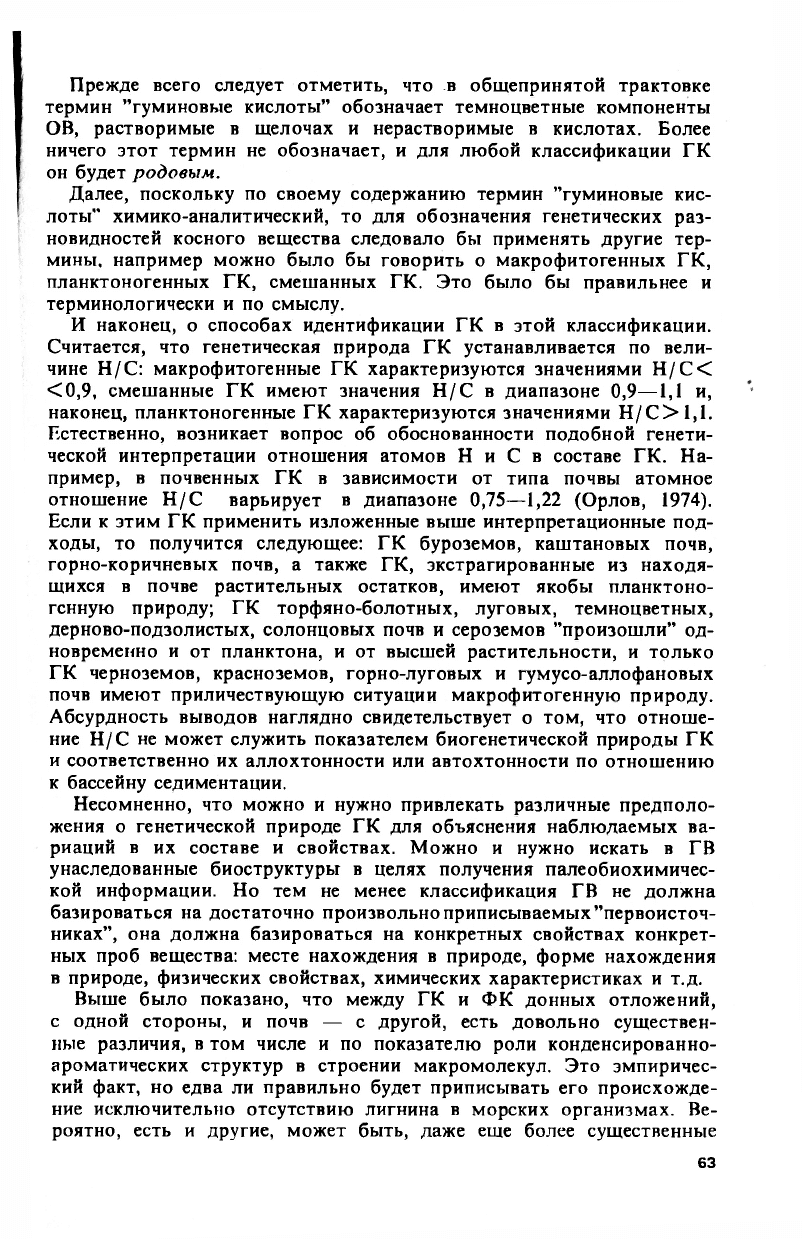

Таблица 4

Классификация ГК и ФК по типу молекулярной структуры

и степени окисленности

Структурный

индекс

if. )

Индекс окисленности (/!,), %

Структурный

индекс

if. )

Структурный

индекс

if. )

0—25

25—50

50

—75

<2

Алифатические Алифатические сред- Алифатические

слабоокисленные неокисленные сильноокисленные

2—2,5

Алиииклические сла-

Алиииклические Алиииклические

боокисленные среднеокисленные сильноокисленные

2,5—3

Ароматические сла- Ароматические сред- Ароматические

боокисленные

неокисленные сильноокисленные

>3

Конденсированно-

Конленсированно- Конденсированно-

ароматические сла- ароматические сред- ароматические силь-

боокисленные

неокисленные

ноокисленные

природные факторы. Например, даже в области педофаний решающим

фактором формирования химической структуры ГК является не нали-

чие или отсутствие высшей растительности (она есть везде), а вся

совокупность конкретных климатических, физико-химических и микро-

биологических условий трансформации косного ОВ. В частности,

по данным Д.С. Орлова (1974), содержание конденсированной аро-

матики в ГК дерново-подзолистых почв в 4 раза ниже, чем в ГК

черноземов.

Таким образом, генетические подходы к классификациям ГВ реа-

лизовать на практике довольно сложно, и от них лучше всего отка-

заться. Более продуктивны подходы, основанные на физических или

химических свойствах ГВ. Здесь возможно создание самых разно-

образных классификаций с применением различных оснований деле-

ния: содержание углеводов или аминокислот, общая гидролизуемость,

оптическая плотность растворов, выход продуктов деструктивного

окисления, элементный состав и т.д. Классификаций может быть

неопределенно много, и это не недостаток ситуации, а достоинство,

так как каждая из классификаций будет отражать какой-то конкрет-

ный подход к видению ГВ и какую-то свою собственную об-

ласть применения.

Среди ряда других возможна и классификация ГК и ФК по со-

четанию таких признаков, как тип молекулярной структуры, опреде-

ляемой по величине /

с

, и степень окисленности, определяемой по

величине /

0

(Заславский, 1980). В табл. 4 приведены названия классов

и граничные значения параметров. Для расчета значений /о и /с

существуют специальные расчетные формулы, но удобнее в клас-

сификационных целях пользоваться специальной номограммой, для

этого достаточно знать данные элементного анализа — содержание

углерода и водорода (см. рисунок).

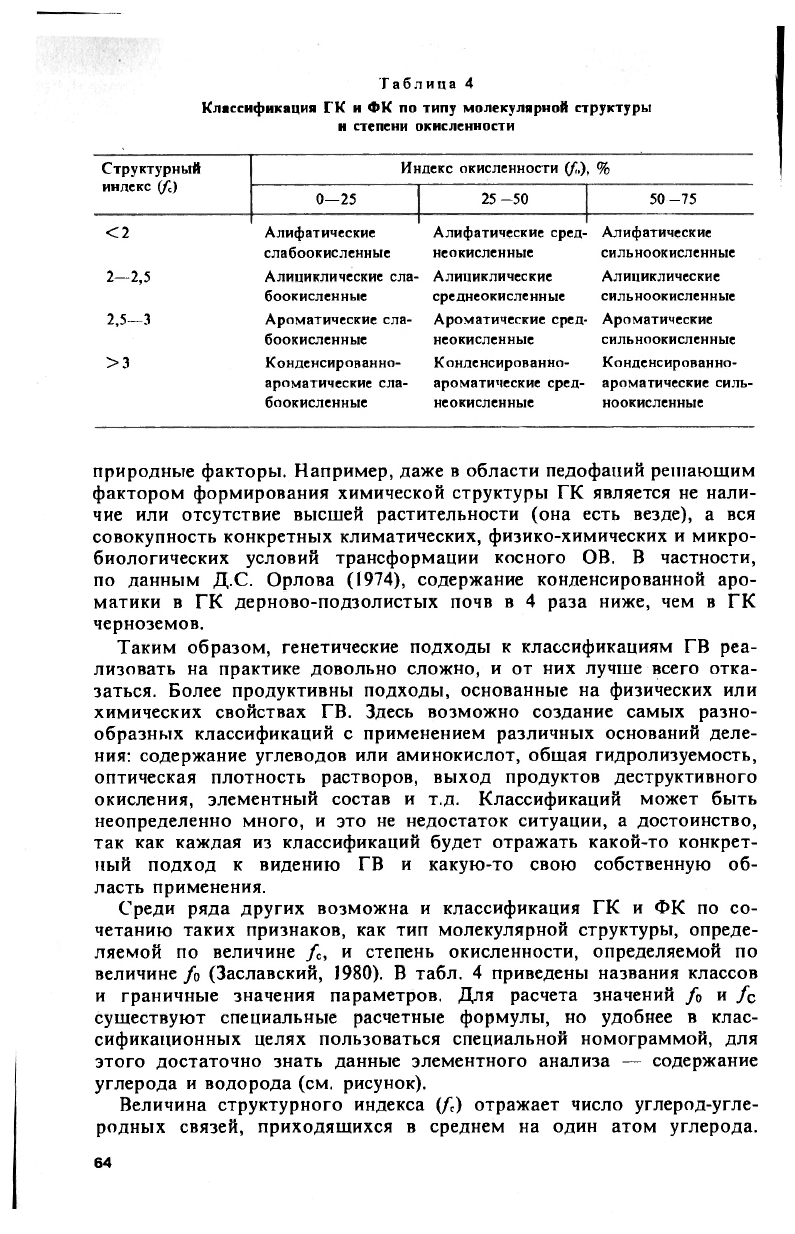

Величина структурного индекса (/"

с

) отражает число углерод-угле-

родных связей, приходящихся в среднем на один атом углерода.

64

Номограмма для классификационной диагностики ГВ в си-

стеме параметров: структурный индекс

(f

c

)

— индекс окислен-

ности (/о)

Значениям /

с

менее 2 соответствует алифатическая структура, 2—2,5 —

преобладание алифатических или алициклических структур, 2,5—3—

преобладание ароматических (неконденсированных) структур, более

3—преобладание конденсированно-ароматических структур (Заслав-

ский, 1980).

Величина степени окисленности отражает процентное отношение

углерод-кислородных связей к сумме углерод-кислородных и угле-

род-водородных связей. Условно принята следующая градация сте-

пеней окисленности: при /о 0—25% — слабая окисленность, 25—50% —

средняя окисленность, 50—75% — сильная окисленность (Заслав-

ский, 1980).

5. Гуминовые вещества в биосфере

65

ЛИТЕРАТУРА

Бордовский O.K. Накопление и преобразование органического вещества в морских

осадках. М.: Наука, 1964. 127 с.

Бордовский O.K. Органическое вещество морских и океанских осадков в стадию

раннего диагенеза. М.: Наука, 1974. 102 с.

Василевская Н.А. Исследование строения гуминовых кислот морских осадков

методом деструктивного окисления: Автореф. дис. ... канд. хим. наук. Владивосток,

1982. 26 с.

Вассоевич Н.Б., Конюхов А.И., Лопатин Н.В. Обшее и особенное в образовании

углей, нефти и углеводородных газов / / Горючие ископаемые: Междунар. геол. конгр.

XXV сес. Докл. сов. геологов. М.: Недра, 1976. С. 65—66.

Заславский Е.М. К проблеме изучения гуминовых веществ в морских осадках //

Абиотические факторы биопродуктивности в глубоководных районах океана. М.:

Пишепромиздат, 1976. С. 106—113.

Заславский Е.М. Методическое руководство по анализу органического вещества

донных отложений. М.: ВНИРО, 1980. 62 с.

Караваев Н.М., Будяк Н.Ф. Исследование так называемых гуминовых кислот

пресноводных сапропелей // Докл. АН СССР. 1960. Т. 132, № 1. С. 192—194.

Караваев Н.М., Вернер Р.А., Королева К.И. О составе и химической природе

сапропелевых кислот // Там же. 1964. Т. 156, № 4. С. 877—879.

Конюхов А.И., Куприн П.Н., Гершанович Д.Е. и др. Особенности состава

органического вещества в горизонтах сапропелевидных осадков морей и океанов / /

Накопление и преобразование органического вещества современных и ископаемых

осадков. М.: Наука, 1978. С. 97

—

101.

Орлов Д.С. Гумусовые кислоты почв. М.: Изд-во МГУ, 1974. 332 с.

Романкевич Е.А. Органическое вещество в осадках Кроноцкого залива // Тр. ИОАН

СССР. 1959. Г. 36. С. 32—39.

Романкевич Е.А. Геохимия органического вещества в океане. М.: Наука, 1977.

256 с.

Хачатурова Т.А. Взвешенные вещества Каспийского моря. М.: ВНИРО, 1974. 36 с.

Четверикова О.П., Дубовик В.И., Пентина Т.Ю. Изменение строения рассеянного

органического вещества при погружении вмещающих пород // Исследования органи-

ческого вещества современных и ископаемых осадков. М.: Наука, 1976. С. 217—223.

Raahid М., Buckley

£>.,

Robertson К. Interaction of marine humic acid with clay minerals

and a natural sediment // Oeoderma. Vol. 1972. Vol. 8, N 1. P. 11—27.

УДК 631.417

К. Маркова, В. Велев, Р. Петрова

ГУМИНОВЫЕ КИСЛОТЫ СОВРЕМЕННЫХ ОСАДКОВ

ЧЕРНОГО МОРЯ

ГК, извлекаемые щелочным раствором из черноморского ила

шельфа и континентального склона, сложены разными генетическими

компонентами (Rashid 1985). С одной стороны, это коллоидные

детритные и водорастворимые формы ОВ, которые принесены с

континента, а с другой — остатки организмов, которые обитали в

аквальной толще седиментационного бассейна. ГК являются самой

информативной субстанцией, служащей критерием для выяснения

происхождения и механизмов преобразования ОВ.

© К. Маркова, В. Велев, Р. Петрова, 1993

66

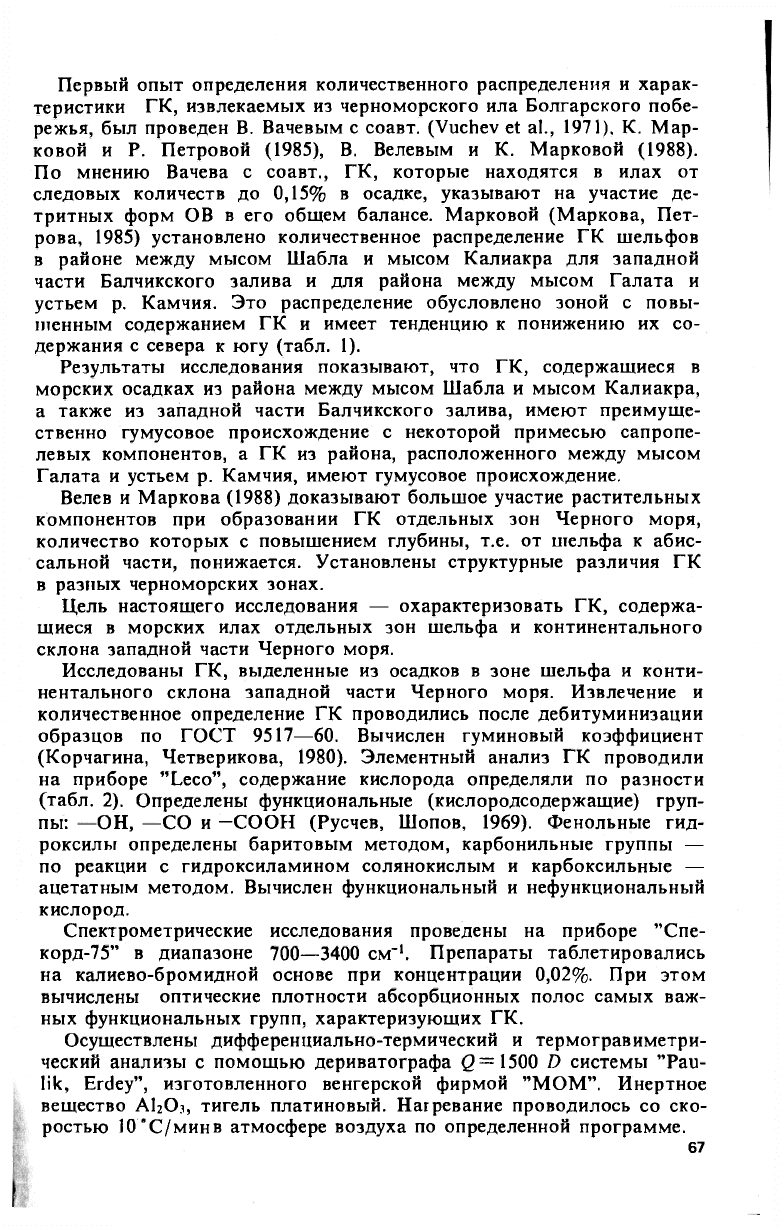

Первый опыт определения количественного распределения и харак-

теристики ГК, извлекаемых из черноморского ила Болгарского побе-

режья, был проведен В. Вачевым с соавт. (Vuchev et al., 1971), К. Мар-

ковой и Р. Петровой (1985), В. Велевым и К. Марковой (1988).

По мнению Вачева с соавт., ГК, которые находятся в илах от

следовых количеств до 0,15% в осадке, указывают на участие де-

тритных форм ОВ в его общем балансе. Марковой (Маркова, Пет-

рова, 1985) установлено количественное распределение ГК шельфов

в районе между мысом Шабла и мысом Калиакра для западной

части Балчикского залива и для района между мысом Галата и

устьем р. Камчия. Это распределение обусловлено зоной с повы-

шенным содержанием ГК и имеет тенденцию к понижению их со-

держания с севера к югу (табл. 1).

Результаты исследования показывают, что ГК, содержащиеся в

морских осадках из района между мысом Шабла и мысом Калиакра,

а также из западной части Балчикского залива, имеют преимуще-

ственно гумусовое происхождение с некоторой примесью сапропе-

левых компонентов, а ГК из района, расположенного между мысом

Галата и устьем р. Камчия, имеют гумусовое происхождение.

Велев и Маркова (1988) доказывают большое участие растительных

компонентов при образовании ГК отдельных зон Черного моря,

количество которых с повышением глубины, т.е. от шельфа к абис-

сальной части, понижается. Установлены структурные различия ГК

в разных черноморских зонах.

Цель настоящего исследования — охарактеризовать ГК, содержа-

щиеся в морских илах отдельных зон шельфа и континентального

склона западной части Черного моря.

Исследованы ГК, выделенные из осадков в зоне шельфа и конти-

нентального склона западной части Черного моря. Извлечение и

количественное определение ГК проводились после дебитуминизации

образцов по ГОСТ 9517—60. Вычислен гуминовый коэффициент

(Корчагина, Четверикова, 1980). Элементный анализ ГК проводили

на приборе "Leco", содержание кислорода определяли по разности

(табл. 2). Определены функциональные (кислородсодержащие) груп-

пы: —ОН, —СО и —СООН (Русчев, Шопов, 1969). Фенольные гид-

роксилы определены баритовым методом, карбонильные группы —

по реакции с гидроксиламином солянокислым и карбоксильные —

ацетатным методом. Вычислен функциональный и нефункциональный

кислород.

Спектрометрические исследования проведены на приборе "Спе-

корд-75" в диапазоне 700—3400 см"

1

. Препараты таблетировались

на калиево-бромидной основе при концентрации 0,02%. При этом

вычислены оптические плотности абсорбционных полос самых важ-

ных функциональных групп, характеризующих ГК.

Осуществлены дифференциально-термический и термогравиметри-

ческий анализы с помощью дериватографа 6=1500 D системы "Раи-

lik, Erdey", изготовленного венгерской фирмой "MOM". Инертное

вещество АЬОз, тигель платиновый. Нагревание проводилось со ско-

ростью Ю'С/минв атмосфере воздуха по определенной программе.

67

Таблица 1

Характеристика OB

Зона Объект исследования

№

про-

бы

Содержание в осадке, %

Зона Объект исследования

№

про-

бы

г

v

орг

Битум ГК

ОВ

Кг\м

Шельф

Алевропелитовый ил

4

0,45 0,04

0,32

1,18

51,7

2

0,34

0,06 0,18 0,86

50,1

Континен- Диатомово-глини-

171

1,28

0,07

0,01

2,41 0,4

тальный стый ил

склон Терригенно-салропе-

169 3,80

0,50 0,20

7,64

2,9

левый ил

Глинисто-сапропеле- 214

6,15

1,20

0,04

12,44

0,3

вый ил

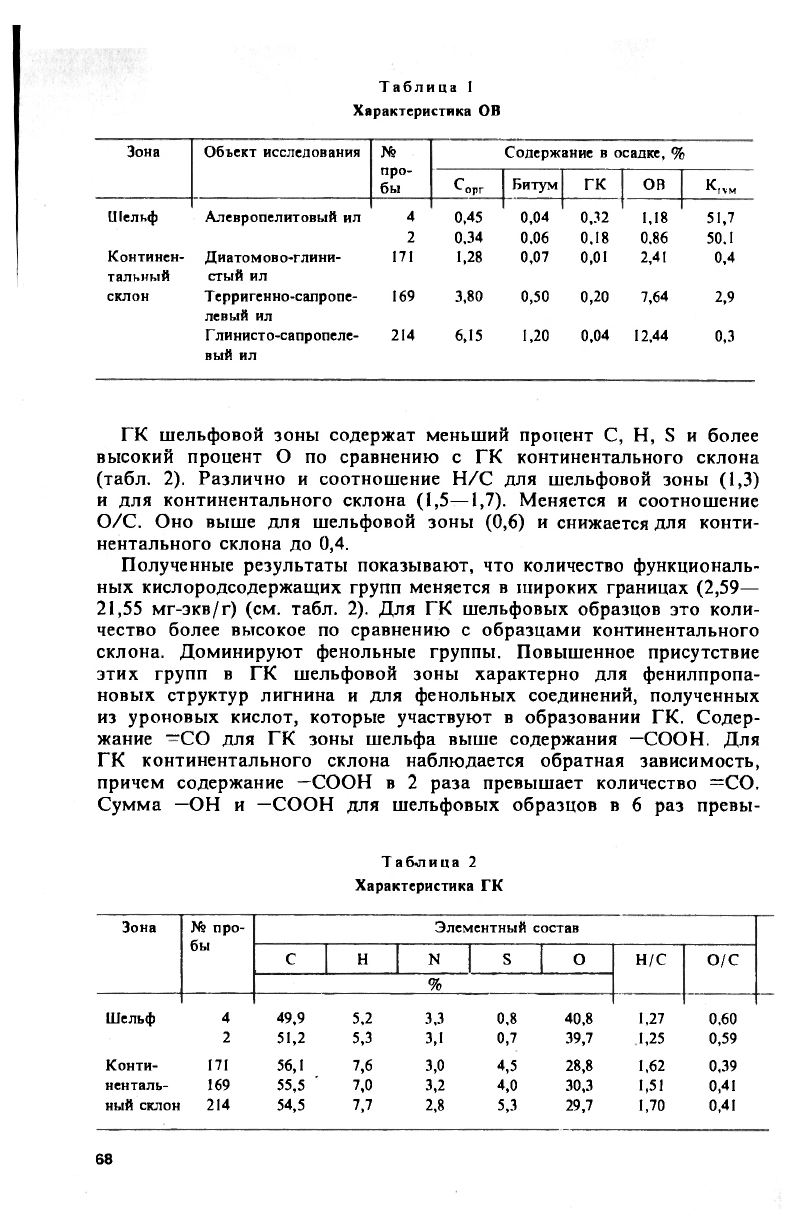

ГК шельфовой зоны содержат меньший процент С, Н, S и более

высокий процент О по сравнению с ГК континентального склона

(табл. 2). Различно и соотношение Н/С для шельфовой зоны (1,3)

и для континентального склона (1,5—1,7). Меняется и соотношение

О/С. Оно выше для шельфовой зоны (0,6) и снижается для конти-

нентального склона до 0,4.

Полученные результаты показывают, что количество функциональ-

ных кислородсодержащих групп меняется в широких границах (2,59—

21,55 мг-экв/г) (см. табл. 2). Для ГК шельфовых образцов это коли-

чество более высокое по сравнению с образцами континентального

склона. Доминируют фенольные группы. Повышенное присутствие

этих групп в ГК шельфовой зоны характерно для фенилпропа-

новых структур лигнина и для фенольных соединений, полученных

из уроновых кислот, которые участвуют в образовании ГК. Содер-

жание ~СО для ГК зоны шельфа выше содержания —СООН. Для

ГК континентального склона наблюдается обратная зависимость,

причем содержание —СООН в 2 раза превышает количество =СО.

Сумма —ОН и —СООН для шельфовых образцов в 6 раз превы-

Т а блп и ц а 2

Характеристика ГК

Зона

№ про-

бы

Элементный состав

Зона

№ про-

бы

С Н N S

О Н/С

О/С

Зона

№ про-

бы

%

Н/С

О/С

Шельф

4

49,9 5.2

3,3 0,8 40,8

1,27

0,60

2 51,2 5,3

3,1 0,7

39,7

1,25

0,59

Конти- 171

56,1 7,6 3,0

4,5 28,8

1,62 0,39

ненталь-

169

55,5 7,0

3,2

4,0

30,3 1,51

0,41

ный склон

214

54,5

7,7

2,8 5,3 29,7

1,70

0,41

68

шает ту же сумму для ГК континентального склона. Причем отно-

шение —ОН/—СООН для шельфа выше, а для континентального

склона обычно ниже 1. Эти результаты доказывают гумисовое проис-

хождение ГК щельфа и сапропелевое — ГК континентального склона.

В ГК шельфовой зоны функциональный кислород (О) представляет

большую часть от общего содержания кислорода (76,6—93,9%). При

этом процент нефункционального кислорода незначительный. В ГК,

выделенных из ила континентального склона, функциональный кис-

лород находится в значительно меньшем количестве (около 20%),

при этом преобладает нефункциональный кислород (О

н

ф).,

Величины гуминового коэффициента (К^), по Ю.И. Корчагиной

и О.П. Четвериковой (1980), для зоны шельфа очень близки (50,0—

51,7%), а для континентального склона они значительно ниже — 0,3—

2,9% (см. табл. 1). Высокие значения К^, характерные для прибреж-

ных морских фаций, еще раз подтверждают гумусовое происхожде-

ние ГК, образовавшихся при слабовосстановительных условиях. Низ-

кие значения того же коэффициента ГК осадков континентального

склона доказывают сапропелевое происхождение ОВ, образованного

при сильновосстановительных условиях.

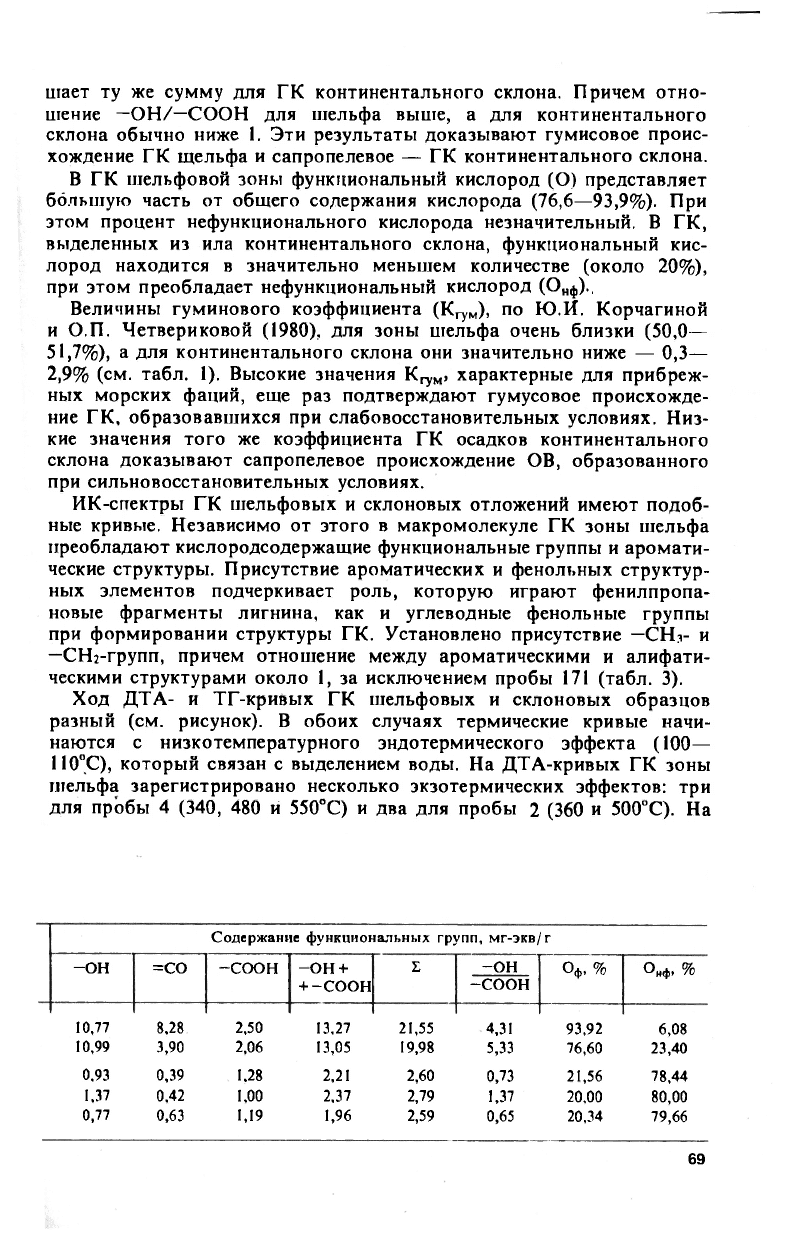

ИК-спектры ГК шельфовых и склоновых отложений имеют подоб-

ные кривые. Независимо от этого в макромолекуле ГК зоны шельфа

преобладают кислородсодержащие функциональные группы и аромати-

ческие структуры. Присутствие ароматических и фенольных структур-

ных элементов подчеркивает роль, которую играют фенилпропа-

новые фрагменты лигнина, как и углеводные фенольные группы

при формировании структуры ГК. Установлено присутствие —CHj- и

—СНг-групп, причем отношение между ароматическими и алифати-

ческими структурами около 1, за исключением пробы 171 (табл. 3).

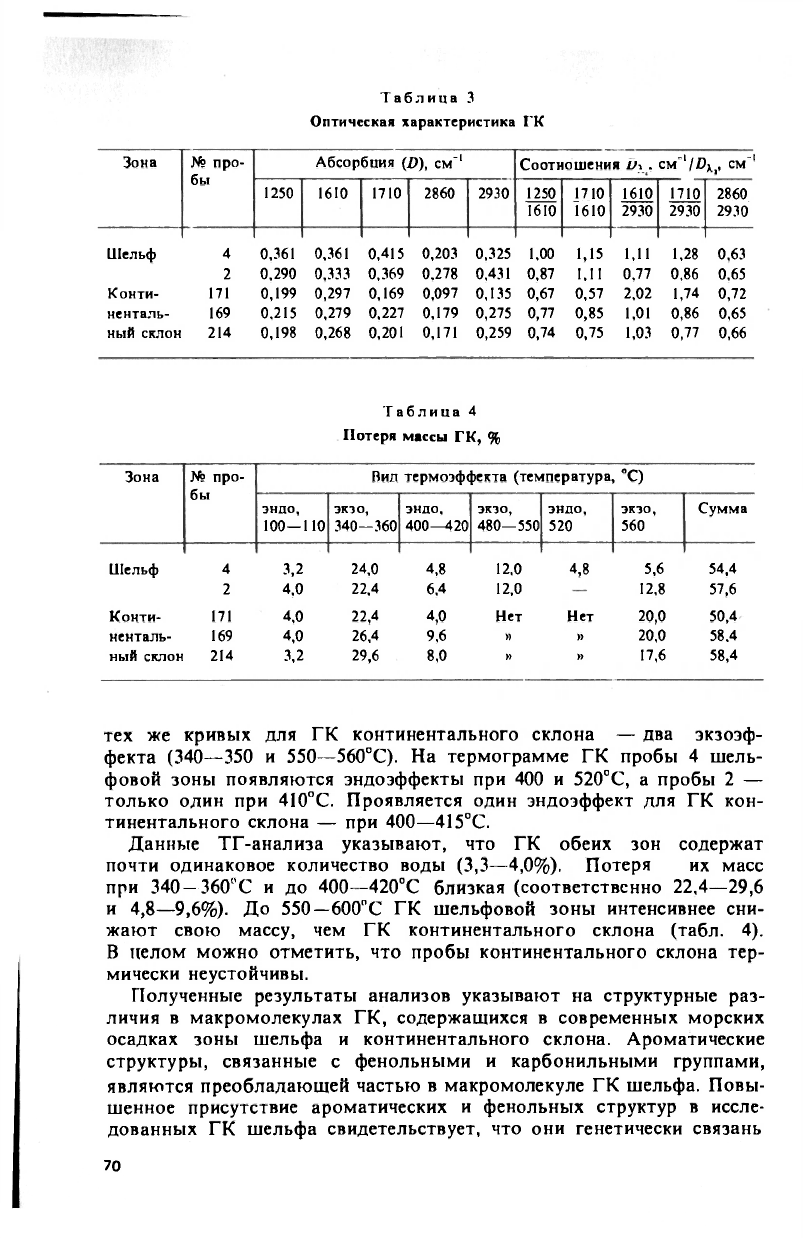

Ход ДТА- и ТГ-кривых ГК шельфовых и склоновых образцов

разный (см. рисунок). В обоих случаях термические кривые начи-

наются с низкотемпературного эндотермического эффекта (100—

110°С), который связан с выделением воды. На ДТА-кривых ГК зоны

шельфа зарегистрировано несколько экзотермических эффектов: три

для пробы 4 (340, 480 и 550°С) и два для пробы 2 (360 и 500°С). На

Содержание функциональных групп, мг-экв/г

-он =со

-СООН —ОН +

+-СООН

I

-ОН

-СООН

о

ф

, %

о

нф

, %

10,77 8,28

2,50

13,27

21,55

4,31

93,92

6,08

10,99

3,90 2,06 13,05

19,98

5,33 76,60 23,40

0.93

0,39 1,28 2,21

2,60

0,73 21,56

78,44

1,37

0,42 1,00

2,37

2,79 1,37

20,00 80,00

0,77

0,63

1,19

1,96

2,59 0,65 20,34

79,66

69

Таблица 3

Оптическая характеристика ГК

Зона

№ про-

бы

Абсорбция (D), см"

1

Соотношения

см

'/£>.,,

см

'

Зона

№ про-

бы

1250 1610 1710 2860

2930 1250

1610

1710

1610

1610

2930

1710

2930

2860

2930

Шельф 4

2

Конти- 171

ненталь- 169

ный склон 214

0,361 0,361 0,415

0,290 0,333 0,369

0,199 0,297 0,169

0.215 0,279 0,227

0,198 0,268 0,201

0,203 0,325 1,00

0,278 0,431 0,87

0,097 0,135 0,67

0,179 0,275 0,77

0,171 0,259 0,74

1,15

1,11

1,28 0,63

1,11

0,77

0,86

0,65

0,57

2.02

1,74

0,72

0,85 1,01 0,86 0,65

0,75

1,03

0,77

0,66

Таблица 4

Потеря массы ГК, %

Зона № про-

бы

Вид термоэффекта (температура, °С)

Зона № про-

бы

эндо,

100—110

экэо,

340-360

эндо,

400—420

экэо,

480—550

эндо,

520

экэо,

560

Сумма

Шельф

4

3,2 24,0

4,8 12,0

4,8 5,6

54,4

2 4,0

22,4

6,4 12,0

12,8

57,6

Конти-

171

4,0

22,4

4,0

Нет

Нет

20,0 50,4

ненталь-

169

4,0

26,4

9.6

» »

20,0

58.4

ный склон

214

3,2 29,6 8,0

» »

17,6

58,4

тех же кривых для ГК континентального склона — два экзоэф-

фекта (340—350 и 550—560°С). На термограмме ГК пробы 4 шель-

фовой зоны появляются эндоэффекты при 400 и 520°С, а пробы 2 —

только один при 410°С. Проявляется один эндоэффект для ГК кон-

тинентального склона — при 400—415°С.

Данные ТГ-анализа указывают, что ГК обеих зон содержат

почти одинаковое количество воды (3,3—4,0%). Потеря их масс

при 340— 360"С и до 400—420°С близкая (соответственно 22,4—29,6

и 4,8—9,6%). До 550—600"С ГК шельфовой зоны интенсивнее сни-

жают свою массу, чем ГК континентального склона (табл. 4).

В целом можно отметить, что пробы континентального склона тер-

мически неустойчивы.

Полученные результаты анализов указывают на структурные раз-

личия в макромолекулах ГК, содержащихся в современных морских

осадках зоны шельфа и континентального склона. Ароматические

структуры, связанные с фенольными и карбонильными группами,

являются преобладающей частью в макромолекуле ГК шельфа. Повы-

шенное присутствие ароматических и фенольных структур в иссле-

дованных ГК шельфа свидетельствует, что они генетически связань

70

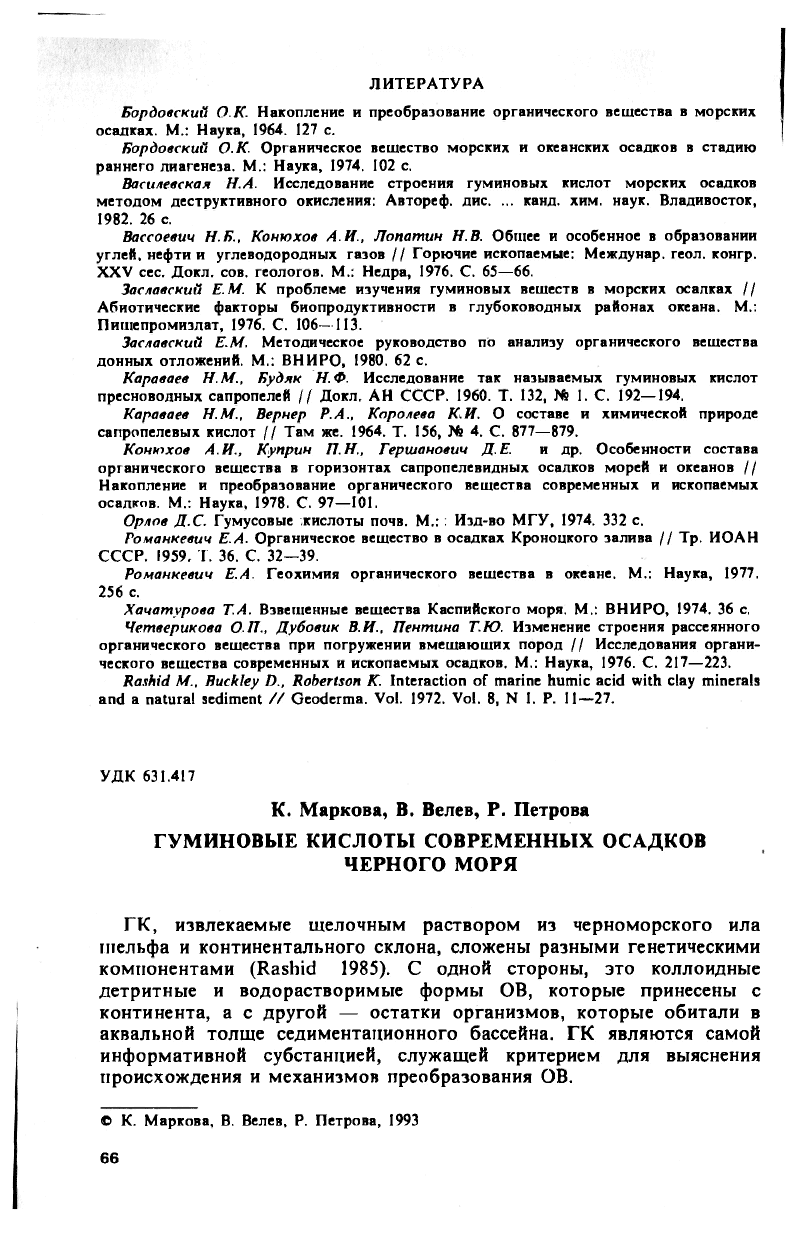

Характеристика ГК, выделенных из современных осадков западной части Черного моря

с фенил-пропановыми фрагментами лигнина, а также с получен-

ными при расщеплении фенольными структурами.

В макромолекуле ГК континентального склона алифатические

структуры занимают большую часть. Низкие значения суммы —ОН-

и —СООН-групп и меньшие значения отношения суммы фенольных

и карбоксильных групп могут свидетельствовать о повышенном

участии сапропелитовых компонентов при их образовании. Очевидно,

при этом протекают полимеризапионные и поликонденсационные

процессы липидов, полученных из фито- и зоопланктона.

Установленные различия в макромолекулярной структуре ГК, вы-

деленных из современных морских осадков в зонах шельфа и

континентального склона западной части Черного моря, являются

следствием неодинакового участия лигнинсодержаших и аквальных

составных частей органического вещества при их формировании.

ЛИТЕРАТУРА

Велев В., Маркова К. Исследования гуминовых кислот, изолированных из шель-

фовых, склоновых и абиссальных осадков в западной части Черноморской впа-

дины I/ Петролгеохим 88, Сцолнок, ВНР. Секция А. Геохимия: Тезисы. Сцолнок,

1988. С. 1.17—145.

Корчагина Ю.И., Четверикова О. П. Методы интерпретации аналитических данных

о составе рассеянного органического вещества. М.: Недра, 1980. 227 с.

71

Маркова К.. Петрова Р. Хуминови киселини в съвременните морски утайки от

Българското черноморско крайбрежие // Гол. СУ. ГТФ. 1985. Т. 75, кн. I. С. 77—96.

Русчев Д. Е., Шопов Г. Ръководство за лаборатории упражнения по химия и тех-

нология на твърлите горива и коксохимическото производство. Сцолнок, 1969. 522 с.

Rashid М. Geochemistry of marine humic compounds. N.Y. etc.: Springer, 1985. 300 p.

Vuchev V. et al. Geochemistry of recent and young sediments of the Black Sea. 1.

Organic matter in botton sediments of the Burgas shelf // Petrol, and Coal Geol. 1971. N 4.

P. 23—33.

УДК 631.417

С. Вълчева, К. Маркова

МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ

ИЗ ЧЕРНОМОРСКИХ ОСАДКОВ

Углубленное исследование ГК, как правило, проводилось химиче-

скими и физико-химическими методами (Маркова, Петрова, 1985;

Велев, Маркова, 1988; Kononova, 1966; Rashid, 1985). Нами сделана

попытка изучения ГК микропетрографическими методами.

Микроскопические исследования проводились на ГК, выделенных

щелочью из богатых органическим веществом голоценовых шель-

фовых и склоновых осадков западной части Черного моря. Эти

осадки представляют собой разные генетические разновидности: алев-

ропелитовые илы — пробы 1 и 2;терригенно-сапропелевый ил — про-

ба 3; глинисто-сапропелевый ил — проба 4 (таблица).

ГК макроскопически представляют собой черное аморфное вещество

с неправильной трещиноватостью, распадающееся на мелкие угло-

ватые куски. Из них изготовлены составные аншлифы и дюншлифы

по стандартной методике для изготовления угольных препаратов.

'Аншлифы изучались в отраженном свете под микроскопом МРТ

"Opton" в масляной иммерсии из кедрового масла с N 1,515.

Показатель отражения определен в монохроматном свете (546 нм)

объективом "Antiflex Epi" 40/0,65

nc

i по эталону 0,209/?

о

. В проходящем

свете микроскопические исследования проводились на микроскопе

"Amplival" объективом 25^ и окуляром

Микропетрографические исследования показали следующие особен-

ности ГК.

Проба 1 из шельфа в проходящем свете характеризуется темно-

коричневыми угловатыми кусочками с размерами 50—100 мкм. Они

представляют собой однородную массу с наличием участков с более

светлыми центрами, вокруг которых наблюдается нечеткая зернистая

структура. Темно-коричневые, черные непрозрачные куски имеют

характерные сократительные трещины. В некоторых из них наблю-

даются и "псевдоструктуры", которые имеют более темные (красно-

© С. Вълчева, К.Маркова, 1993

72