Орлов Д.С. (отв. ред.) Гуминовые вещества в биосфере

Подождите немного. Документ загружается.

дочных пород. В ископаемом состоянии, согласно данным органи-

ческой геохимии, аналитическая фракция ГК фиксируется в разных

объектах, в том числе в горючих сланцах разного возраста, первич-

ными продуцентами органического вещества которых были водоросли,

часто синезеленые (цианобактерии). Типичный пример — нижне-

ордовикские диктионемовые горючие сланцы Прибалтики. Источником

ОВ этих сланцев являлось бентосное бактериальное сообщество с

преобладанием комплекса цианобактерий при доминирующем Micro-

coleus (Жмур, 1988). ГК составляют в отдельных случаях до 40%

общей массы ОВ (по данным В.А. Успенского, 1938 г.). Согласно

В.А. Успенскому, эти кислоты имеют гумоидную природу: образо-

ваны из продуктов распада углеводов и белков, возможно, и

аминосахаров хитина граптолитов (давших название этим сланцам —

род Dictyonema), что определяет повышенное содержание азота

(до 4%) в ОВ диктионемовых сланцев.

Гумификация как один из "важнейших биохимических процессов,

имеющих глобальное распространение и исключительно важное эко-

логическое значение" (Орлов, 1977), возникла вследствие крупнейшего

ароморфоза растительного мира — выхода растений на сушу.

Сопровождающая ароморфоз эволюция химического состава растений

привела к развитию новых механизмов регулирования биотического

круговорота вещества в экосистемах суши, в том числе к расширению

способов отчуждения биосоединений из текущего обращения (Лейф-

ман, 1988). Среди механизмов, определяющих соотношение синтеза

и деструкции ОВ в наземных экосистемах, исключительное значение

приобрели молекулярные механизмы защиты биомолекул от без-

остаточной биогенной деструкции (Лейфман, 1982), обеспеченные на

доэкосистемных уровнях структурно-молекулярными особенностями

биомолекул (их специализацией на первичные и вторичные мета-

болиты) и на экосистемном уровне спецификой деструкционных

процессов, контролирующих пищевые цепи консументов и деструк-

торов.

Появление и эволюция наземных растений, имеющих специали-

зированные органы (корни, стволы, стебли, листья, плоды и др.),

обусловлены широким развитием у них вторичного метаболизма

(Лукнер, 1979), возникновением новых и развитием существовавших

типов биомолекул, ставших пригодными для выполнения опорных,

защитных и регуляторных функций растений в воздушной среде.

Формирование лигнино-углеводного комплекса, слагающего клеточ-

k нуто стенку древесины, привело к резкому преобладанию этих био-

Ьполимеров в групповом составе наземных растений. Высокая био-

химическая и химическая устойчивость вторичных метаболитов назем-

пых растений (целлюлозы, лигнина, кутинов, суберинов, споропол-

Ьенинов и др.), обусловленная их физиологическими функциями,

•пределила особенности функционирования наземных экосистем. Так,

Н наземных растений получила развитие защита вторичных веществ от

^шюдеструкции благодаря их удалению из активного обмена веществ

В клетке путем одревеснения, выделения вне клетки, сохранения

Н специализированных хранилищах. Накопление биомассы в телах

многолетних растений, особенно древесных, обеспечивает временное

отчуждение живой биомассы из биотического круговорота наземных

экосистем.

Функционирование наземных экосистем столкнулось с трудностью

утилизации гетеротрофами лигнино-углеводного комплекса наземных

растений, поскольку большинство организмов не обладает фермен-

тами, разрушающими эти биополимеры. Это вызвало развитие

детритных пищевых цепей и процессов континентального детри-

тогенеза (Глазовская, 1988), т.е. накопления в ландшафтах неразло-

жившихся и полуразложившихся остатков растений (сухостой, ве-

тошь, войлок и др.); тем самым отчуждается на определенный срок

мертвое органическое вещество из биотического круговорота назем-

ных экосистем.

Деятельность специализированных деструкторов (бактерии, беспо-

звоночные и грибы), разрушающих лигнин и/или целлюлозу бла-

годаря вырабатываемым наборам специфических ферментов, обеспе-

чивает развитие процесса перегнивания — разложения остатков

отмерших растений в субаэральных приповерхностных условиях при

ограниченном доступе воздуха и некоторой влажности. Происходящая

при перегнивании неполная деструкция биополимеров растительных

остатков сопровождается гумификацией — новообразованием гуму-

совых веществ в результате окислительной поликонденсации продуктов

распада лигнина, углеводов, белков и других соединений.

Гумусообразование как универсальный способ приобретения устой-

чивости к полной биодеструкции молекулярных продуктов распада

высших растений реализуется в разных условиях — ив организмах

деструкторов (актиномицеты, беспозвоночные; Саиз-Гименес, Мартин,

1979; Андреюк, Гордиенко, 1981), и вне их,

<

в поверхностных

горизонтах земной коры, главным образом в почвах. Абсолютное

(около 95%) преобладание лигноцеллюлозы в фитомассе, продуци-

руемой на суше, определяет исключительные масштабы их деструкции

и гумификации. В современных ландшафтах суши запасы органи-

ческого вещества в живой биомассе и гумусе составляют по 2,4 • 10

12

т

и в детрите (включая торф) 0,56 10

|2

т при годичной продукции

0,172 • 10

12

т наземной фитомассы (Н.И. Базилевич, 1971 г., цит. по:

Глазовская, 1988).

Перечисленные механизмы защиты биомолекул от безостаточной

деструкции действуют на разных уровнях организации наземных

экосистем: на уровне органнзмов-первичных продуцентов — защита

путем накопления живой биомассы растениями, на уровне биоце-

ноза — защита вторичных метаболитов от гетеротрофной деструкции

в трофических цепях консументов, на уровне экосистемы — гуми!

фикация как защита от тотальной деструкции редуцентами продуктов

неполного распада биополимеров вторичного метаболизма. ЭтгЯ

по-существу, молекулярные механизмы стагнации — замедления биД

тического круговорота в наземных экосистемах, ведущие к отчуэЯ

дению вещества из текущего обращения на разное время. УникальносИ

явления гумификации как экосистемного механизма в том, чИ

деструкторы, изменяя среду обитания (потребляя кислород, поставлЯ

•

в среду химически активные продукты неполного распада биопо-

лимеров и др.), сами "включают" молекулярные механизмы поли-

конденсации для защиты молекул от тотальной деструкции.

Наземные экосистемы различаются по соотношению рассмотренных

механизмов стагнации биотического круговорота, оставляющих ве-

щество в данной экосистеме. В лесных экосистемах основная масса

органического вещества аккумулирована в запасах живой биомассы.

В травяных экосистемах быстрые процессы трансформации расти-

тельных остатков при медленных процессах минерализации гумуса

приводят к накоплению огромных запасов органического вещества в

почвах, особенно черноземных; примерное соотношение биомасса

животных:биомасса микроорганизмов:первичная продукция: гумус

составляет 1:10:100:1000 (Френч и др., 1979).

Длительность исключения вещества из биотического круговорота

различна. Большая часть углерода, связанного в древесине и больших

корнях, в телах животных с большой продолжительностью жизни,

в верхнем слое почвенного гумуса, возвращается в атмосферу

за время порядка 100 лет (Килинг, 1976). В среднем основные массы

ОВ, создаваемого фотосинтезом, включая гумус, существуют лишь

несколько сот лет (Ковда, 1971). Постепенная минерализация гумуса

возвращает в биотический круговорот минеральные компоненты,

необходимые высшим растениям. Вместе с тем переход перегнивания в

оторфенение в субаквальных условиях (затапливаемые низины) ведет к

развитию торфонакопления с отчуждением в осадочный цикл на

геологически долгое время огромных масс ОВ.

Процессы стагнации круговорота усиливают геохимическую де-

ятельность живого вещества по восполнению отчуждаемых из теку-

щего обращения элементов минерального питания как одного из

лимитируюших факторов продуктивности фитомассы в экосистемах.

Живые организмы и продукты их жизнедеятельности активно воздей-

ствуют на окружающую среду, разлагая поверхностный слой земной

коры, изменяя условия среды и вовлекая в окислительно-восста-

новительные процессы минеральное вещество. В наземных экосистемах

итогом реализации биогеохимических функций живого вещества яв-

ляется формирование в субаэральных условиях коры выветривания

и развития почвообразовательного процесса. Повсеместное обособ-

ление на суше гумусового горизонта, или гумосферы, представляет

собой всеобщий и наиболее важный результат биогенной транс-

формации горных пород в почву (Ковда, 1973).

к Формирование почвенного покрова на суше началось с экспансии

юастений на сушу в силурийское время. Несомненно, это явилось

качественным скачком в эволюции биосферы, создав условия для

Назвития биогенных ландшафтов суши.

Н Гумификация остатков наземных растений привела к появлению

^•В нового — гумусового типа, построенного из "осколков" биополи-

^•еров вторичного метаболизма. ГВ оказалось уникальным по способ-

ности отчуждения вещества из биотического круговорота в разных

^Остановках — путем участия в создании наземных почв в суб-

^Нральных условиях и участия в торфонакоплении в субаквальных

условиях. ГВ в виде кислот, солей и органо-минеральных комплексов

имеют исключительное значение в функционировании почв, выполняя

стабилизирующую роль как резервуар влаги и биофильных элементов

для питания растений и как аккумулятор энергии, расходуемой

почвенной биотой при минерализации гумуса. ГВ в амфибиальных

ландшафтах способствуют созданию неблагоприятных условий вод-

ной среды (кислая среда, фенолы-антисептики) для жизнедеятельности

деструкторов. Вследствие этого торф содержит весь спектр биомолекул

наземных растений, включая биополимеры опорных и покровных

тканей в составе морфологически различимых остатков растений.

Поэтому торфонакопление по сравнению с другими обстановками

накопления субаквальных осадков (озера, моря и др.) отличается

максимальными коэффициентами фоссилизации ОВ, доходящими

иногда до 20% исходной биопродукции. Тем самым через торфона-

копление обеспечивается уход больших масс концентрированных форм

ОВ в осадочный цикл углерода и накопление в атмосфере экви-

валентного захороненному органическому углероду количества сво-

бодного кислорода.

Следовательно, гумификация остатков наземных растений явилась

важным фактором биологической регуляции среды жизни в биосфере,

поскольку гумификация и созданное ею ОВ гумусового типа оказались

универсальными по участию в реализации биохимических, концен-

трационных, газовых и окислительно-восстановительных биогеохи-

мических функций живого вещества.

С эволюцией наземных растений изменялся состав гумусового

ОВ почв, о чем свидетельствует эволюция состава ископаемых

углей разного геологического возраста. Со сменой автотрофных

компонентов экосистем изменялся тип почв, и предположительно

можно выделить типы почв, характерные для разных эпох фанерозоя,

от девона до современных почв кайнозоя (Чертов, 1990), хотя,

по-видимому, уже к раннему девону могли появиться почвы, близкие к

настоящим (Тетерюк, Кучеренко, 1985). Возникновение в позднем

девоне лесов как природного явления (Снигиревская, 1985) сыграло

важную роль в эволюции растительного и почвенного покровов

Земли: экосистемы археоптериксовых лесов обеспечивали накопление

огромной фитомассы, участие которой в круговороте веществ способ-

ствовало формированию лесных почв. Также начиная с позднего

девона происходит накопление огромных масс концентрированных

форм ОВ гумусового типа (гумусовых углей) в стратисфере, под-

держивающих кислородный баланс атмосферы вплоть до совре-

менной эпохи. ]

Исключительная роль в функционировании наземных экосистем!

в развитии биогенных ландшафтов суши, в накоплении концентрк!

рованных форм ОВ гумусового типа в стратисфере и в поддержании

кислородного баланса атмосферы характеризует уникальную значя

мость явления гумификации в эволюции биосферы Земли. Ш

ЛИТЕРАТУРА

Андреюк Е.И., Гордиенко СЛ. Биосинтез гумусоподобных веществ актиномицетами

групп Chromogenes и Niger // Микробиол. журн. 1981. Т. 43, № 2. С. 146—151.

Глазовская М.А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов СССР. М.:

Высш. шк., 1988. 328 с.

Жмур С. И. Происхождение горючих сланцев ордовика Прибалтийской синеклиэы.

1. Диктионемовые сланцы // Литология и полез, ископаемые. 1988. № 6. С. 78—86.

Килинг Ч.Д. Цикл двуокиси углерода: Резервуарные модели для описания обмена

атмосферной двуокиси углерода с океанами и растительностью суши // Химия

нижней атмосферы: Пер. с англ. М.: Мир, 1976. С. 311—401.

Ковда В.А. Биосфера и человечество // Биосфера и ее ресурсы. М.: Наука,

1971. С. 7—52.

Ковда В.А. Основы учения о почвах. М.: Наука, 1973. Кн. I. 447 с.

Кудрявцев В.А. Бактериальная деструкция органического вещества водорослей //

Вод. ресурсы. 1979. № 3. С. 130 -142.

Лейфман И.Е. Эколого-биогеохимические предпосылки фоссилизапии органического

вещества / / Органическое вещество в современных и ископаемых осадках: Гез. докл. VII

Всесоюз. семинара. Ташкент, 1982. С. 49—51.

Лейфман И.Е. Появление и развитие континентальных биот как фактор эволюции

процессов фоссилизации органического вещества / / Становление и эволюция конти-

нентальных биот. Л.: Наука, 1988. С. 27—35.

Лукнер М. Вторичный метаболизм у микроорганизмов, растений и животных:

Пер. с англ. М.: Мир, 1979. 548 с.

Орлов Д.С. Кинетическая теория гумификации и схема вероятного строения

гуминовых кислот II Биол. науки. Науч. докл. высш. шк. 1977. № 9. С. 5—16.

Саиз-Гименес С., Мартин Ф. Химическая структура гумусоподобного пигмента //

Изв. АН СССР. Сер. биол. 1979. № 1. С. 59—64.

Снигиревская И. С. Поздний девон — время возникновения лесов как природного

явления / / XXXI сес. Всесоюз. палеонтол. о-ва: Тез. докл. Л., 1985. С. 72—73.

Тетерюк

В.

К., Кучеренко М.Т. Наиболее вероятные условия выхода растений на

сушу и стимулятор эволюционного процесса //

Т

ам же. 1985. С. 76—78.

Френч И., Рышковский Л., Титлянова А.А., Злотин Р.И. Сравнение структуры

органического вещества в различных экосистемах // Изв. СО АН СССР. Сер. биол.

наук. 1979. Вып. 2, № 10. С. 8—22.

Чертов О.Г. Об экологических функциях и эволюции почв // Вестн. ЛГУ. Биология.

1990. Вып. 2, № 10. С. 75—81.

Maillard L.C. Action des acides amines sur les sucres: Formation des melanoidines

par voie methodique // C.r. Acad. Sci. 1912. T. 154, N 1. P. 66—68.

УДК 547.992.2:550.461:550.424

Г.М. Варшал, Т.К. Велюханова, И.Я. Кощеева

ГЕОХИМИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГУМУСОВЫХ КИСЛОТ

В МИГРАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ

Среди факторов, влияющих на подвижность элементов в земной

>ре, В.И. Вернадский как важнейшие выделял два: живое вещество

[продукты его превращения и природные воды. "В течение всего или

?чти всего геологического времени, по крайней мере с середины

|>хейской эры, мы всегда наблюдаем одновременно и воду и живое

[Г.М. Варшал, Т.К. Велюханова, И.Я. Кощеева, 1993

|Гуминовые вещества в биосфере

97

вещество и всегда видим их неизменную тесную связь и взаимное

огромное влияние. Их история в земной коре неразделима" (Вернадский,

1960, с. 76).

Одним из наиболее распространенных классов природных ОВ в

гидросфере и литосфере являются гумусовые кислоты, а процесс

гумификации — один из важнейших в биосфере (Кононова, 1963, 1972,

1984; Манская, Дроздова, 1964; Семенов, 1967; Орлов, 1974; Стивенсон,

Батлер, 1974; Варшал, 1977; Варшал и др., 1979, 1988; Скопинцев,

1985; Кобак, 1988; Schnitzer, Khan, 1972; Jackson et al., 1978). Расчет

по данным первичной продукции наземной биоты — 63 • 10

15

С

орг

в год (Bolin et al., 1979) — при среднем коэффициенте гумификации

для почв земного шара 6% и интенсивности гумусообразования в

почвах 2,5 • 10

15

С

орг

в грд (Кононова, 1984; Кобак, 1988) с учетом

общей площади суши 149 811 тыс. км

2

показывает, что на каж-

дый квадратный километр поверхности суши поступает до 33,4 т

ГВ в год (Варшал и др., 1988). Реки мира выносят в моря

и океаны 316 млн т растворенных ОВ ежегодно. Это значение

рассчитано как среднее из данных работ (Вернадский, 1960; Скопинцев,

1971; Романкевич, 1977; Алекин, 1979; Garrels et al., 1975; Bolin et al.,

1979). Отсюда с учетом площади периферийной части суши

(116/778 тыс. км

2

) количество растворенных ОВ, вымываемых еже-

годно с 1 км

2

площади суши, составляет 2,71 т/км

2

, а показатель

стока взвешенных ОВ — 1,63 т/км

2

в год. Суммарный показатель

стока ОВ может быть в среднем оценен величиной 4,34 т/км

2

в год.

Следовательно, при промывании почв атмосферными осадками в реки

поступает до 13% общего количества ГВ, ежегодно образующихся

на суше (Варшал и др., 1988).

Из общего количества ОВ, накопленного в водах Мирового океана,

не менее 90% (2,7 • 10

12

— 3,8 • 10

12

т) представлено веществами

собственно гумусовой природы. До 48 млн т гумусовых кислот

поступает ежегодно в осадки Мирового океана (Романкевич, 1977;

Скопинпев, 1985). Огромное количество гумусовых кислот содер-

жится в подземных водах (Кирюхин и др., 1976), торфах, лигнитах,

углях и др. (Кононова, 1963; Манская, Дроздова, 1964; Орлов,

1974; Стевенсон, Батлер, 1974; Schnitzer, Khan, 1972). Общее коли-

чество гумусовых кислот в земной коре оценивается на уровне

12 • 10

!2

т (Стивенсон, Батлер, 1974).

Гумусовые кислоты представляют собой высокомолекулярные,

склонные к ассоциации полидисперсные, полифункциональные при-

родные лиганды. В их структуре доказано присутствие следующим

кислородсодержащих функциональных групп: карбонильных, еноль!

ных, хиноидных, лактонных и эфирных, фенольных и спиртовыЯ

гидроксилов. Высокая обменная емкость гумусовых кислот (4,8 I

14,2 мг-экв/г) обусловлена главным образом присутствием карбоИ

сильных групп и фенольных оксигрупп, и именно эти элементИ

структуры обеспечивают образование прочных комплексных соедЯ

нений гумусовых кислот с ионами металлов (Кононова, 1963; МанскгЯ

Дроздова, 1964; Варшал и др., 1973, 1979, 1983, 1986, 1988; ВаршаЯ

1977; Орлов, 1974; Стивенсон, Батлер, 1974; Schnitzer, Skinn'B

1967; Schnitzcr, 1969; Schnitzcr, Khan, 1972; Schnitzer, Kerndef, 1981;

Gamble, Schnitzer, 1973; Jackson et al., 1978). Комплексообразование с

гумусовыми кислотами играет решающую роль в процессах раство-

рения, переноса и отложения элементов в зоне гипергенеза.

Гумусовые кислоты являются одним из основных агентов вывет-

ривания пород (Полынов, 1948; Щербина, 1956; Кононова, 1963;

Манская, Дроздова, 1964; Экспериментальные исследования..., 1968;

Перельман, Борисенко, 1977; Вернадский, 1980; Варшал и др., 1988;

Tan, 1975; Jackson et al., 1978). Концентрация гумусовых кислот

определяет соотношение химических форм элементов и, следовательно,

их миграционную способность в поверхностных пресных водах

(Варшал, 1977; Варшал и др., 1979, 1983, 1988, 1990; Перельман,

Борисенко, 1977; Гордеев, 1983; Линник, Набиванец, 1986; Jackson et al.,

1978; Mantoura et al., 1978; Florence, Batley, 1980), в морских и океани-

ческих водах (Хорн, 1972; Демина, 1982; Гордеев, 1983; Krauskopf;

1956; Rashid, 1971; Matoura et al., 1978; Florence, Batley, 1980) и в

подземных водах (Мелькановицкая, Швец, 1974; Германов и др., 1975;

Кирюхин и др., 1976; Голева, 1977; Колотов и др., 1983).

Комплексообразование лежит в основе механизма концентрирования

элементов ОВ почв, торфов, углей, сланцев, нефтей, речных и морских

илов, углеродсодержаших пород (Ваксман, 1937; Виноградов, 1957;

Ковда, 1959; Манская, Дроздова, 1964; Голева, 1977; Варшал и др.,

1981, 1989, 1990; Демина, 1982; Radke, Schneider, 1970; Leland et al.,

1973; Rashid, 1974; Nissenbaum, Swaine, 1976; Jackson et al., 1978),

и в этом одна из важнейших сторон формирования рудных место-

рождений в зоне гипергенеза, в том числе месторождений низко-

температурного гидротермального генезиса. Взаимодействие с гуму-

совыми кислотами регулирует межфазное распределение элементов

в природных водах и активно влияет на характер протекания

процессов на геохимическом барьере река—море (Демина, 1982;

Гордеев, 1983; Махарадзе, 1984; Sholkevitz et al., 1978).

По ряду признаков: элементному составу, степени окисленности и,

следовательно, числу кислородсодержащих функциональных групп в

молекулах мономеров, степени ассоциации, полимеризации, диапазону

молекулярных масс и в конечном итоге растворимости — выделяют

две главные совокупности гумусовых кислот: гуминовые кислоты

(ГК) и фульвокислоты (ФК). Из гумусовых кислот наиболее рас-

творимы ФК, что связано с более высоким вкладом в их структуру

карбоксильных групп и фенольных оксигрупп, а также с тем, что

молекулярная масса мономеров и ассоциатов ФК существенно ниже

таковой для ГК (Варшал и др., 1973, 1975, 1979, 1983, 1986, 1988;

аршал, 1977; Орлов, 1974; Стивенсон, Батлер, 1974; Schnitzer, 1969;

chnitzer, Khan, 1972; Gamble, Schnitzer, 1973; Reuter, Perdue, 1977;

ackson et al., 1978). Вещества собственно гумусовой природы

оставляют 85—90% суммы ОВ почв, а отношение Ср]<:Сфк

в

висимости от типа почв изменяется в интервале от 0,3 до 2,5

ононова, 1963; Орлов, 1974).

При промывании почв атмосферными осадками наиболее раство-

мая часть гумусовых кислот почв поступает с поверхностным

и подземным стоком в воды суши, формируя фазу раствора речных

вод, и далее речным стоком выносится в моря и океаны. ФК и ГК

составляют 60—80% суммы поверхностных растворенных ОВ вод,

причем в соответствии с более высокой растворимостью содержание

ФК, как правило, почти на порядок превышает содержание ГК и

находится в интервале от 1 до 100 мг/л и более (Скопинцев,

1950, 1985; Семенов, 1967; Фотиев, 1968; Хорн, 1972; Варшал и др.,

1973, 1979, 1983, 1988; Варшал, 1977; Демина, 1982; Гордеев, 1983;

Махарадзе, 1984; Jackson et al., 1978; Mantoura et al., 1978; Bolin

et al., 1979).

Таким образом, концентрация природных комплексообразуюших

ОВ в поверхностных водах по крайней мере на три-четыре порядка

выше, чем концентрация большинства микро- и следовых элементов

(Варшал, 1977; Варшал и др., 1979, 1983; Гордеев, 1983; Линник,

Набиванец, 1986), и отсюда очевидно определяющее влияние комплек-

сообразуюших ОВ на поведение микроэлементов в водах. Следует

отметить, что в результате процессов флокуляции (коагуляции) на

границе река—море из состава растворенных ОВ удаляется их наиболее

высокомолекулярная часть, главным образом ГК (Sholkovitz et al.,

1978), и в составе гумусовых кислот в морских водах уже резко

доминируют ФК: весовое отношение ФК:ГК может достигать зна-

чений 97:3 (Stuermer, Harvey, 1974).

В реакциях ионов металлов с ГК и ФК реализуется единый

механизм взаимодействия — комплексообразование с кислородсо-

держащими функциональными группами лигандов. Однако вследствие

различий в свойствах ФК и ГК результатом такого взаимодействия?

могут быть два противоположно направленных процесса: резкое уве-

личение миграционной способности элементов в присутствии ФК

и сорбционное концентрирование элементов по механизму комплексо-

образования в присутствии ГК. В общем виде подвижность элементов

в водах и почвах будет определяться конкуренцией этих процессов.

Только детальное количественное изучение процессов взаимодействия

ионов металлов с ФК и ГК может быть научной основой прогно-

зирования миграционной способности рудных и загрязняющих эле-

ментов, в том числе радионуклидов, а также биометаллов в водах

и почвах. Поэтому такое изучение имеет важное значение для

биогеохимии и аналитической химии окружающей среды, геохимии,

почвоведения, гидрохимии, радиоэкологии, гидробиологии, токсико-

логии, технологии очистки вод. Среди практических задач, решаемых

при наличии количественной информации о процессах взаимодействия^

ионов металлов с ФК и ГК, — возможность прогнозирований

уровня загрязненности вод и донных осадков и, таким образов

токсичности вод, совершенствование геохимических методов поисЛ

рудных месторождений, повышение правильности определения загряЯ

няющих компонентов в объектах окружающей среды и создание Л

этой основе более надежной системы мониторинга загрязненносш

вод и почв, разработка оптимальной технологии очистки вод дЯ

питьевого и хозяйственного водоснабжения, в том числе процессЯ

дезактивации вод, и многие другие. Я

Нами изучено комплексообразование большой группы элементов:

Ca(II), Sr(II), Ce(III), Y(III), Fe(II) и Fe(III), Hg(II), Cu(II), Au(III),

Ru(IV), Pt(IV), Pd(II) — с ФК, выделенными из природных вод, а также

сорбция Pb(II), Cu(II), Cd(II) и Au(III) на препаратах ГК, выделенных

из торфа. В число исследованных элементов входили макрокомпо-

ненты природных вод, обычные загрязняющие высокотоксичные

элементы, долгоживущие радионуклиды — продукты деления урана

и их изотопные носители, а также благородные металлы.

Необходимо было развить методы выделения беззольных или мало-

зольных препаратов ФК и ГК из природных вод и почв, иссле-

довать свойства природных лигандов, необходимые для количес-

твенного описания процессов комплексообразования, т.е. изучить

протолитические характеристики и получить данные по молекулярно-

массовому распределению ФК в растворах. Необходимо было также

развить комплекс методов, пригодных для изучения комплексообра-

зования ионов металлов с высокомолекулярными полидисперсными

лигандами.

На основе принципа Форсита, обеспечивающего отделение фракции

ФК от низкомолекулярных соединений, полисахаридов и полифенолов,

нами развит количественный адсорбционный микрометод с исполь-

зованием активного угля БАУ, позволяющий оценить вклад ОВ

различных классов в общий баланс растворенных ОВ природных

вод, а также получить беззольные препараты ФК.

Эти препараты были выделены из высокоцветных поверхностных

вод после концентрирования ОВ вымораживанием, максимально

сохраняющим исходные формы этих веществ. Для фракционирования

растворенных ОВ и выделения препаратов ФК была также предложена

схема, включающая фильтрацию через целлюлозные иониты СМ и

ДЕАЕ и сефадексы. Зольность препаратов ФК, выделенных методом

адсорбционной хроматографии на угле БАУ с последующим обес-

соливанием на катионите КУ-2 в ИТ-форме, не превышала 0,3%.

Концентрацию ФК в растворах определяли по собственному погло-

щению ФК при X. = 250 и 420 нм при строго определенном

значении рН. В серии работ были детально исследованы свойства

беззольных препаратов ФК (Варшал и др., 1973, 1975, 1979, 1981, 1983,

1986, 1988, 1990; Варшал, 1977; Сироткина и др., 1972, 1974).

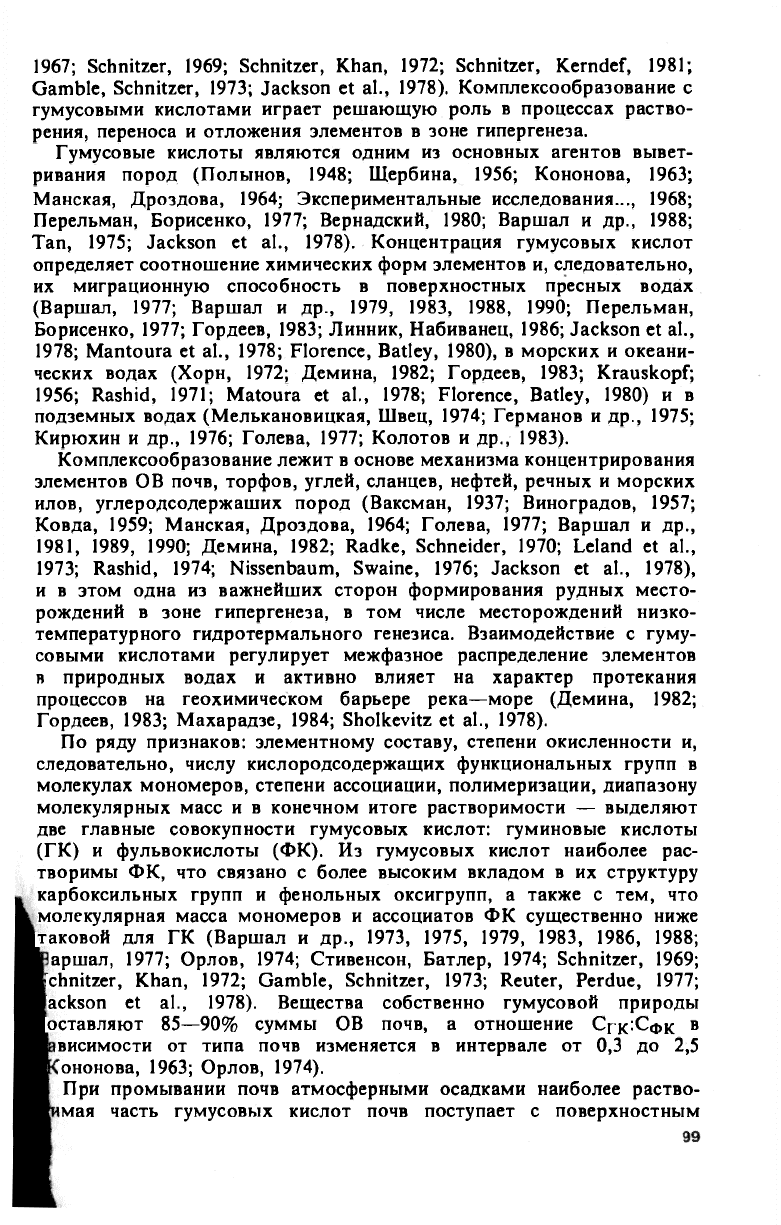

Изучение препаратов ФК, выделенных из вод различных регионов

в различные периоды, показало; что такие свойства ФК, как число

кислородсодержащих функциональных групп на условную молекулу

мономера ФК, эквивалентный вес, емкость, несомненно, варьируют

LB зависимости от конкретных климатических условий, но главные

•свойства ФК: протолитические характеристики карбоксильных групп

№ фенольных оксигрупп, зависимость молекулярно-массового рас-

пределения и оптической плотности от рН, спектрофотометрические

характеристики, ИК-спектры и ряд других — остаются в достаточной

•дере воспроизводимыми. Типичные для ФК поверхностных вод

Впектры — сплошные, без характеристических полос, монотонно

Вбывающие (рис. 1).

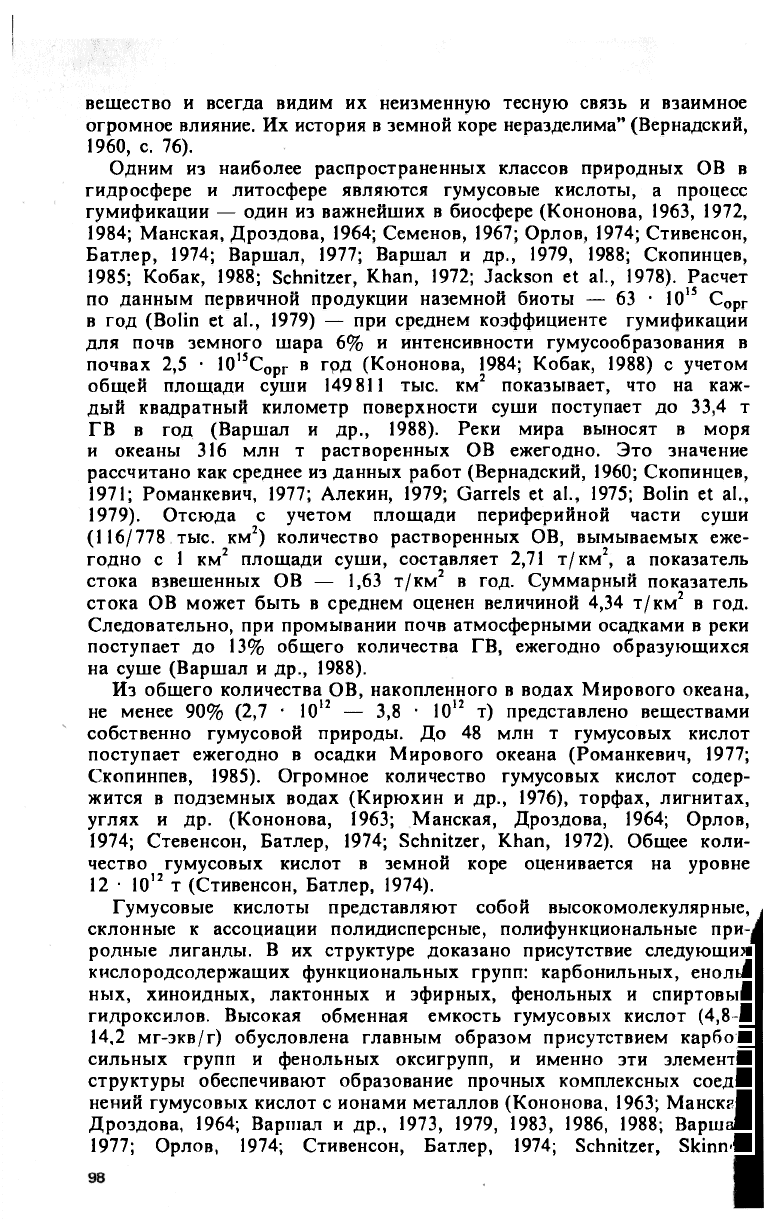

О О,*5 0,30 r,JS t,73 г,2* г,7О J,/S J,60 ЪОЬ

мил NnOH

мол ФК

РИС. 2. Дифференциальные кривые потенциометрического (/) и спектрофотометри-

ческого (2) титрования растворов ФК, выделенных из воды истока р. Москвы

22 мая 1970 г.

С

фк

= 2,18- 10-' М; C

NaOH

= 3,92- 10"

3

M. Исходный объем раствора ФК 20 мл

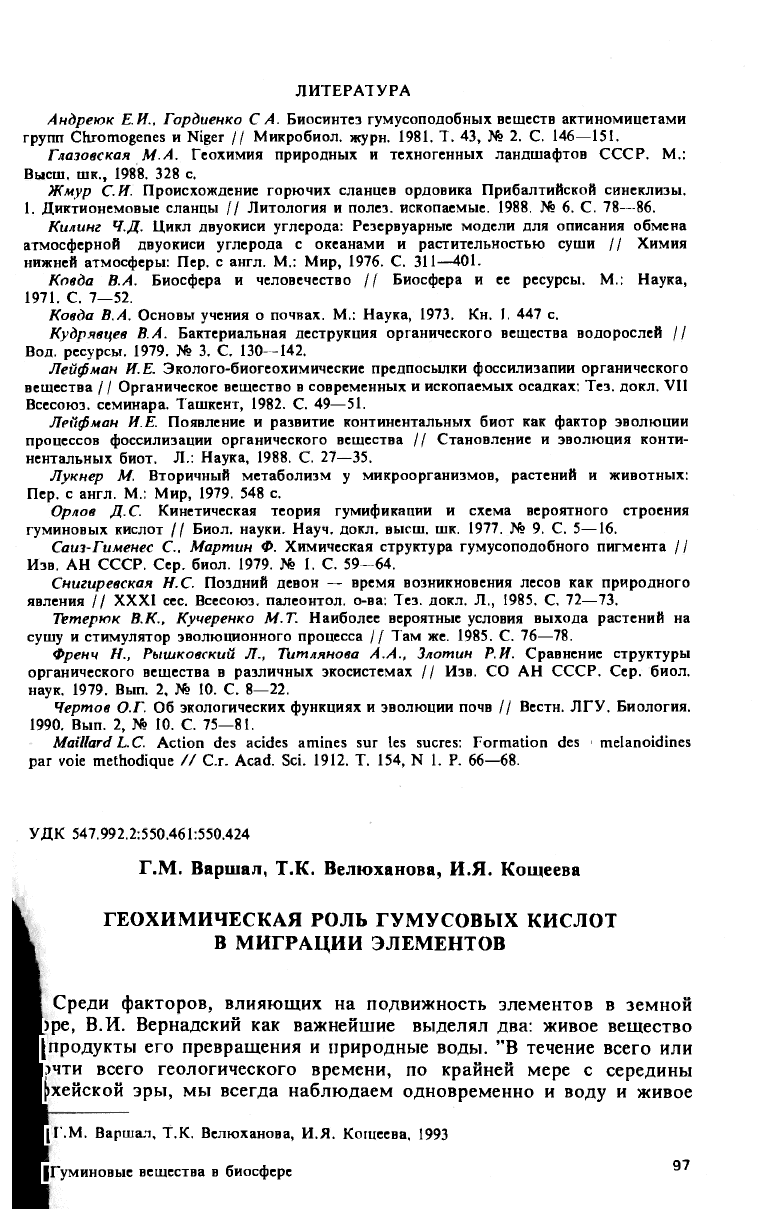

Рис. 1. Спектры поглощения

1 — высокоцветная вода истока

р. Москвы; рН 3,45—3,60; 2 — кон-

центрат воды истока р. Москвы (л = 24),

полученный вымораживанием; 3 — ра-

створ ФК, выделенный из этой воды

методом адсорбционной хроматогра-

фии на угле БАУ

Л д

о,ш

0,300

0,200

О,/00

0

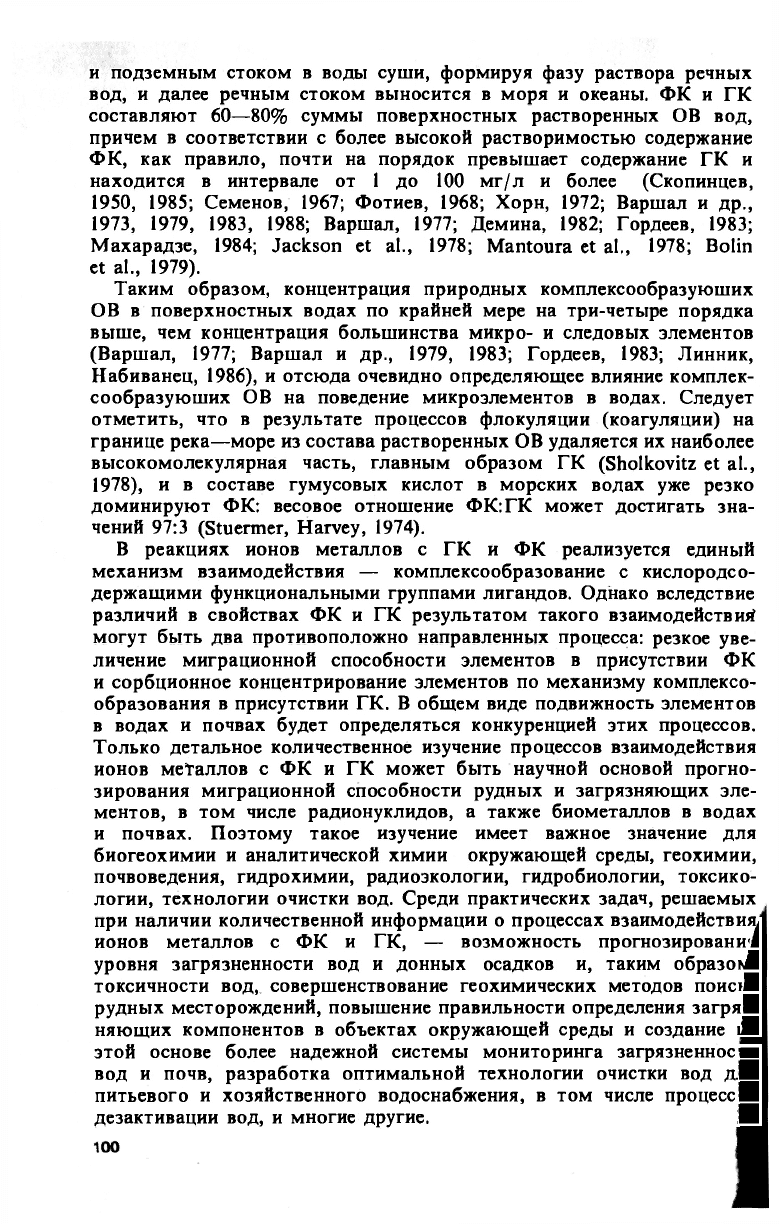

На дифференциальных кривых потенциометрического и спектро-

фотометрического титрования беззольных препаратов ФК обычно об-

наруживаются один-два четких пика (рис. 2). Первый в области

рН 6,95—8,10 соответствует нейтрализации главным образом карбок-

сильных групп; второй пик проявляется в области рН 8,41—9,62 и^

обусловлен нейтрализацией кислых фенольных оксигрупп. Анализ

дифференциальных кривых потенциометрического и спектрофотометр

рического титрования показал, что в молекулах мономеров Ф11

вод содержатся две-три карбоксильные группы, а также один-дв|

фенольных гидроксила. Мономеры ФК вод ведут себя, как правиле

как двух-трехосновные кислоты. По данным потенциометрическог)

титрования графическим методом Шварценбаха, модифицированный

нами для природных лигандов, представляющих собой сложну1|

102