Нудельман М.М. Методы исследования воображения аномальных детей

Подождите немного. Документ загружается.

"В ряде исследований обнаружен и третий вид уподобления. В результате наблюдений и специальных исследований

И. М. Соловьева, и М. М. Нудельмана было установлено, что давно усвоенные представления могут уподобляться новым.

В частности, иногда во время опроса материал, пройденный на прошлых уроках, может уподобляться вновь изученному.

Подобного рода уподобления были зафиксированы на ряде уроков в школе глухих детей.

Возможность уподобления старых, укоренившихся представлений новым также является результатом изменения

представлений со .временем.

Мы полагаем, что изменение представлений, уподобление и взаимоуподобление образов необходимо рассматривать

во взаимосвязи с разными формами патологии воображения (в частности с иллюзорным видением объекта, с ригидностью

образов фантазии и т. д.). . -

Мы усматриваем связь между явлением спонтанного изменения образов и гипотезой Л. С. Выготского о диссоциации

и последующей ассоциации образов, которая заключается в том, что имеющиеся в человеческом сознании образы

расчленяются, рассекаются на отдельные элементы, части, из которых впоследствии путем соединения, синтеза,

«склеивания» возникают новые оригинальные образы, образы воображения.

А. В целях обнаружения возможностей маленьких школьников произвольно оперировать образами был проведен

следующий эксперимент.

Испытуемым (учащимся 1 и 4-х классов массовой школы) предлагалось мысленно представить и нарисовать на

бумаге образы ряда предметов, частью которых являлись поочередно показанные им фигуры квадрата, окружности и

треугольника. Школьники должны были в течение 10 минут вспомнить как можно больше подобных предметов, показать

экспериментатору, что в них содержится одна из предъявленных им фигур.

В первой серии опытов испытуемые были свободны в выборе объектов для актуализации, во второй они могли

выбрать только те предметы, которые отсутствуют в их непосредственном восприятии, т. е. опираясь только на

представления памяти.

Опыты проходили следующим путем: мы поочередно показывали ребенку квадрат, окружность и треугольник и

спрашивали:

что это такое? Получив правильный ответ, мы задавали следующий вопрос: «Частью каких предметов является данная

фигура?» или «Вспомни, в каких предметах имеется такой треугольник?»

* Данное исследование проведено совместно с Н. В. Пьянковой.

28

Подвергнем рассмотрению данные I серии опытов. Результаты 1-й серии показали, что, если учащиеся I класса

актуализируют в среднем в течение 10 минут 8 образов предметов, то учащиеся IV класса называли почти в два раза

больше, а именно 14 объектов.

Поведение первоклассников во время опытов свидетельствовало о том, что инструкция' была понята ими, а

выполнение задания не представляло значительных трудностей. Вот пример:

когда была показана фигура «квадрат», ученица I класса Венера Ш. осмотрела классную комнату и тут же приступила к

выполнению задания, совровождая каждое графическое изображение словами: «В тетради квадрат, вот еще окно —

квадрат, стол, лист бумаги на столе, портрет—квадрат». Всего девочка назвала в течение 10 минут 6 предметов. Причем

поиск предметов, в которых можно найти искомую фигуру, проводился этой девочкой при опоре на образы восприятия.

Примерно подобным же путем реализовали данное задание и другие девочки и мальчики — ученики первого класса.

Правда, в отдельных случаях можно было видеть, что маленькие испытуемые (ученики.I класса) называли и рисовали не

только предметы, которые находились непосредственно перед их взором, но актуализировали отдельные хорошо

знакомые им предметы, которые, по их мнению, также содержат данную фигуру.

По-иному выполняли данное задание учащиеся IV класса:

искомую фигуру они искали не только в непосредственно воспринимаемых объектах, но опираясь на представления

памяти, производили мысленный перебор ряда объектов, которые должны были содержать эту фигуру. Например,

испытуемый Толя А. (IV кл.) актуализировал всего 11 образов различных предметов, из них три образа опирались при

актуализации на представления памяти. То же у испытуемой четвероклассницы Надп К., которая актуализировала 17

образов различных объектов. причем 7 из них отсутствовали в непосредственном восприятии испытуемой.

Как мы уже говорили выше, во второй серии опытов наши испытуемые были ограничены в выборе объектов, в

которых они должны были производить поиск эталона, т. е. искомую фигуру. Детей предупреждали, что они должны

выбрать лишь такие предметы, которые отсутствуют в их непосредственном восприя-тиИдТ. е. в данной классной

комнате.

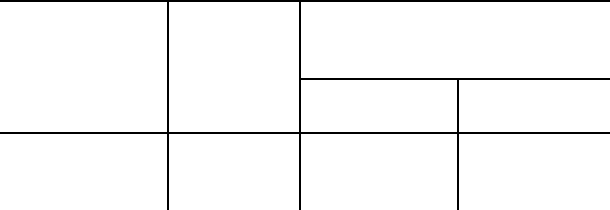

ТТпыты показали, что в этих условиях скорость возникновения образов резко уменьшилась, о чем свидетельствует

снижение числа актуализированных образов в течение 10 минут, что видно из сопоставления данных I и II серии (см.

таблицу 1).

Из приведенной таблицы следует также, что отсутствие возможности в ходе оперирования образами использовать

объекты непосредственного восприятия неодинаково влияет на актуализацию количества образов у детей разных

возрастных групп.

- ^

Таблица 1

Среднее количество образцов, актуализированных испытуемыми за 10 минут

I серия II серия

Школа

Класс

Массовая

I

IV

8

14

4

10

Если у учащихся I класса во II серии опытов количество актуализированных образов уменьшилось наполовину, то у

учеников IV класса оно снизилось несколько меньше, а именно на треть по сравнению с I серией экспериментов. Это

говорит о том, что с возрастом .возможности оперирования образами возрастают, пользование представлениями

памяти становится более свободным, что особенно ценно для функционирования воображения.

Можно полагать, что способность актуализировать разнообразие представлений объектов из многих областей

является важным условием формирования творческого воображения.

В целях сравнения результатов исследования нами были привлечены в качестве испытуемых учащиеся младших

классов вспомогательной школы.

Приступая к проведению опытов, мы интересовались, в какой степени зависит оперирование образами от уровня

интеллектуального развития испытуемых, каковы возрастные и индивидуальные особенности внутри данной группы

аномальных детей.

В первом классе вспомогательной школы эксперимент носил ярко выраженный обучающий характер, а именн о:

вначале мы объясняли, что значит окружность, квадрат и треугольник и добивались, чтобы дети это хорошо

запомнили. После того, как понятия эти были усвоены, мы называли в качестве примеров ,^|^'

V

^—2 объекта круглой

формы, 1—2—квадратной и 1^2— треугольной.

В результате опытов было обнаружено, что умственно отсталые первоклассники в течение 10 минут были в

состоянии актуализировать верно только 1—2 объекта. В большинстве случаев эти школьники называли лишь те

объекты, которые были приведены экспериментатором в качестве иллюстрации (яблоко, мяч, крыша дома, конура

собаки и т. д.).

Важно также отметить, что когда экспериментатор поправлял испытуемых, указывая, что не нужно повторять

предметы, названные им, учителем (экспериментатором), тогда умственно отсталые дети пробовали найти среди

предметов классной комнаты объекты, содержащие фигуру окружности, квадрата или треугольника. В подобных

случаях отсутствовал мысленный

30

поиск заданной фигуры в воображаемых объектах. Вместе с тем в ряде случаев некоторые первоклассники

вспомогательной школы не были в состоянии сравнивать искомую фигуру с предметом, который находился на некотором

расстоянии. В подобных случаях испытуемый просил разрешения «поискать круглое», вставал, обходил класс,

приближаясь к разным объектам классной комнаты, разглядывая их (иногда трогал руками). Приводим пример.

Испытуемая Наташа С., проходя по классу, перечисляла все предметы, находящиеся в ее непосредственном визуальном

восприятии: «Стена, окошки, пол, стол». На вопрос экспериментатора: «А есть ли круглое в этом предмете?» после

некоторого раздумья отвечает: «Нет». Затем подошла к стенной газете, классной доске, и, наконец, взглянув на потолок,

сказала: «Вот лампочка круглая!»

Порою учащиеся вспомогательной школы, пытаясь, актуализировать предметы, содержащие искомую фигуру, не

могли ее сохранить даже несколько минут, теряли ее, и поэтому встречались случаи так называемого «соскальзывания»,

когда вместо одной фигуры ребенок ищет в непосредственно воспринимаемых предметах другую фигуру.

Интересны данные, полученные в результате проведения II серии эксперимента, т. е. при условии ограничения

возможности выбора объекта, находящегося в непосредственном восприятии. ' '

Выяснилось, что учащиеся I класса вспомогательной школы не в состоянии .разграничивать понятия: что находится в

классе и чего в классе нет. Даже .само условие проведения эксперимента не адекватно понимается умственно отсталыми

детьми этого возраста. Они вслух перечисляют все воспринимаемые ими объекты, отвлекаясь от основного условия

эксперимента. В их сознании эталоны предъявленных фигур настолько зыбки, неустойчивы и несохранны, что они

оказываются не в состоянии самостоятельно и быстро выделить их в образах различных предметов. Попытки

экспериментатора с помощью наводящих вопросов ввести эксперимент в нужное русло не давали должного результата.

Вместо актуализации в сознании необходимых образов и оформления их в виде рисунков учащиеся рисовали совершенно

бессмысленные знаки, либо перерисовывали, причем крайне примитивно, рисунки, данные экспериментатором в качестве

иллюстрации. Например, испытуемая Наташа С. вместо требуемых условиями эксперимента актуализировать круглые

предметы нарисовала различные математические знаки (++ =5). Другая испытуемая, Тамара П., также нарисовала мяч

(иллюстрацию экспериментатора) и пририсовала к мячу куклу, но объяснить, почему она ее нарисовала, не смогла. Вы-

полнение II серии эксперимента, когда при оперировании образом необходимо было использовать представления памяти,

оказалось совсем непосильным для этой категории испытуемых.

Проведение подобного эксперимента с учащимися 3—4 классов вспомогательной школы позволило обнаружить

некоторые данные о динамике оперирования образами у умственно отсталых школьников, что видно из таблицы 2.

Таблица2

1 Школа Класс Среднее количество образов, ак-

туализированных испытуемыми за 10

минут

I серия II серия

Вспомогательная I

III

IV

1—2 5 8 3 6

Результаты исследования показали, что возникающие с возрастом элементарные формы творческого воображения

умственно отсталого школьника развиваются в результате обучения и воспитания в условиях специальной школы.

Если умственно отсталые школьники I класса в среднем актуализируют в течение 10 минут 1—2 образа при опоре на

непосредственно воспринимаемые объекты и совершенно не в состоянии актуализировать образы предметов, опираясь

на представления памяти, то у учащихся III класса актуализация образов увеличилась соответственно до 5 в первой и до

3 во второй серии, а у учащихся IV класса она еще выше.

Данные анализа материала показали, что учащиеся 3—4 классов вспомогательной школы, в отличие от учащихся

первого класса этой же школы, при актуализации образов уже в состоянии использовать представления памяти, хотя в

большей степени они продолжают быть связанными образами непосредственно воспринимаемых объектов. Например,

ученик III класса Юра С. нарисовал следующие предметы, частью которых, по его мнению, является квадрат: стол, стул,

трюмо, шкаф.

Важно также отметить, что когда учащиеся III класса вспомогательной школы, опираясь на образы памяти, пытаются

найти предметы круглой, квадратной или треугольной формы, то нередко ими актуализируется не ряд предметов,

находящихся в различных ситуациях, а большей частью вспоминается какая-либо одна ситуация, и у них возникают

образы нескольких объектов, расположенных близко друг к другу в одной определенной ситуации. Вот пример: Ученик

III класса Саша С. на требование экспериментатора назвать и нарисовать ряд предметов, изобразил 5 предметов, которые

находятся в хорошо знакомой ему домашней ситуации (холодильник, стул, полка, кафельная плитка и т, д.).

'32 • /

Анализ материала данного исследования позволяет высказать предположение, что процесс оперирования образами не

однороден, а состоит из ряда этапов и каждый из них представляет собой определенный уровень развития данного

процесса.

На самом низком уровне испытуемый озабочен запоминанием и сохранением эталона, чтобы искомая фигура

удержалась бы в памяти, не терялась, в противном случае ребенок в непосредственно воспринимаемых фигурах вместо

одного изображения ищет другое. Это так называемое явление соскальзывания встречается преимущественно у учеников I

класса вспомогательной школы. Поэтому для этих детей характерно оперирование образами восприятия, а именно:

искомая фигура (эталон) и предметы, имеющие сходство с этой фигурой, должны находиться в одном поле восприятия.

На втором этапе учащиеся не испытывают трудностей в удержании в своем сознании образа искомой фигуры, но

аналог ее они ищут в объектах, находящихся непосредственно перед их взором, т. е. опираясь преимущественно на

визуальное восприя-^ тие. Данный уровень характеризуется тем, что испытуемый имеет более четкое представление

искомой фигуры, чем на первом этапе, но объект, частью которого является искомая фигура, они ищут только в своем

поле восприятия. Для данного уровня характерна связанность, скованность непосредственно данным. Этот уровень

свойственен преимущественно учащимся I класса массовой школы и III класса вспомогательной школы.

На третьем этапе имеет место актуализация образов памяги тех объектов, которые похожи на искомую фигуру. Для

данного уровня характерно мысленное сопоставление, «примеривание» эталона (фигуры) к ряду образов объектов. Этот

уровень встречается преимущественно у учащихся III класса массовой школы и лишь в отдельных случ'аях у учащихся IV

класса вспомогательной школы.

» Наблюдения учителей и специальные исследования показали, что в результате школьного обучения аномальные

школьники поднимаются с одного уровня на другой, более высокий и становятся способными к мысленному поиску

заданных фигур в воображаемых объектах, приобретают умение свободно оперировать образами памяти (изменять их,

пространственно перемещать), что способствует дальнейшему развитию элементарных форм творческого воображения.

' Б. Изучение элементарных форм творческого воображения может быть также

проведено с помощью следующих методик:

работа с разрезными картинками (составление целого из частей),

конструирование игрушечных зданий с помощью строительного материала,

окончание рисунка по заданному началу, составление рассказа по 2—3

картинкам, мысленное конструи-

33