Новосельцев В.И. Системный анализ: современные концепции

Подождите немного. Документ загружается.

181

.0

dt

dx

для)x(fx

,0

dt

dx

для)x(fx

2

122

1

112

==

==

Тогда, выбирая

,xxxx)x,x(r

21i2i1ii21i

δ

−

γ

−

β

−

α

=

где α

i

, β

i

, γ

i

, δ

i

–

известные коэффициенты, получаем из неявной зависимости х

2

от х

1

r

1

(x

1

, x

2

) =0 явную дробно-линейную зависимость:

.

x

x

)x(fx

1ii

1ii

1i2

δ+γ

β

−

α

==

Пусть рассматриваемая система уравнений имеет единственное по-

ложительное решение (х

1

*

, х

2

*

), соответствующее пересечению графи-

ков функций х

2

= f

1

(x

1

) и х

2

= f

2

(x

2

). Тогда для устойчивого конкурент-

ного равновесия достаточно, чтобы выполнялось неравенство

,

x

f

x

f

1

2

1

1

∂

∂

>

∂

∂

из которого следует

.

x

r

x

r

x

r

x

r

1

2

2

1

2

2

1

1

∂

∂

⋅

∂

∂

>

∂

∂

⋅

∂

∂

или, в других

обозначениях,

21122211

α

⋅

α

>α⋅

α

, где α

11

и α

22

– коэффициенты само-

ингибирования (самоограничения) соответственно первого и второго

видов. Содержательная сторона последнего неравенства заключается в

том, что для обеспечения устойчивости конкурентного равновесия, ес-

ли оно существует, достаточно, чтобы самоингибирование каждой из

популяций было бы более сильным, чем взаимное подавление.

Нелинейная модель расширяет возможности описания конкурент-

ных явлений, однако, далеко не всегда позволяет получить адекватное

описание реальной конкуренции. Так, например, экспериментально

было установлено: а) в конкурентных системах возможны колебатель-

ные режимы, вызываемые разновозрастностью популяций; б) при кон-

куренции существенное значение имеет каннибализм по отношению к

младшим возрастам своей популяции и хищничество – к младшим воз-

растам чужой популяции; в) при конкуренции необходимо учитывать

роль паразитов, которые по-разному влияют на исход того или иного

вида борьбы; г) исход конкурентной борьбы существенно зависит от

внешних факторов (температуры воздуха, скорости ветра, уровня сол-

нечной радиации и др.), причем в некотором диапазоне условий ре-

зультат конкуренции оказывается непредсказуемым и можно указать

только вероятность победы каждого вида.

182

x

i

v

i

0

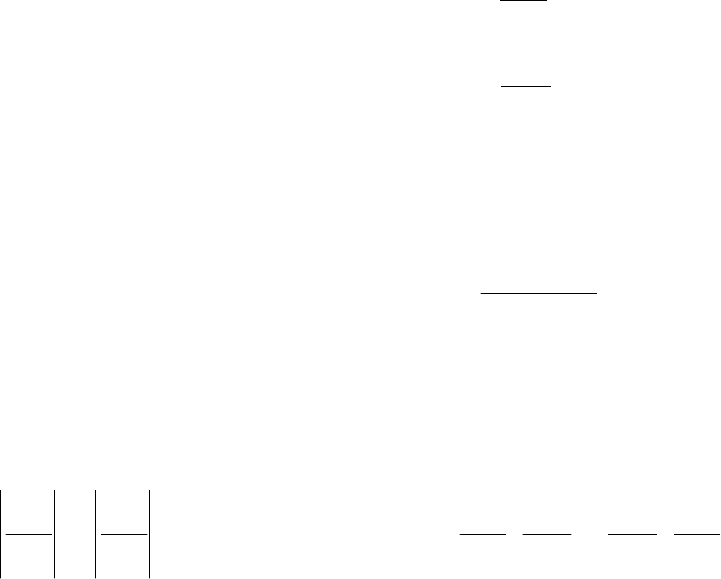

Рис. 5.12. Текущие значения

экологических факторов

целиком находятся в нише

первого вида. Второй вид

вымирает.

ℜ

1

ℜ

2

Повысить адекватность математических моде-

лей конкуренции можно путем отражения всей

совокупности существенных факторов, опреде-

ляющих условия существования конкурирующих

видов, наиболее полным выражением которых

выступает понятие экологической ниши, аналог

введенного ранее понятия функциональной ни-

ши. Рассмотрим на качественном уровне подход

к анализу конкурентных взаимодействий, осно-

ванный не этом понятии.

Из определения экологической (функциональной) ниши непосредст-

венно вытекает, что если ниши двух конкурирующих видов не пересе-

каются, то их сосуществование заведомо невоз-

можно. При этом, если изображающая точка

(v

1

(t),…, v

k

(t), x

1

(t),…, x

N

(t)), где v

i

– глобальные

входные переменные, х

i

– внутренние перемен-

ные состояния системы, будет описывать под

влиянием внешних факторов и внутрисистемных

взаимодействий траекторию внутри ниши перво-

го вида ℜ

1

(как это показано на рис. 5.12), то вы-

живет только первый вид. Если в нише второго –

ℜ

2

, то выживет второй вид. В том случае, когда

будут поддерживаться условия, соответствующие точкам за пределами

обеих ниш (рис. 5.13), произойдет вымирание обоих видов. Если изо-

бражающая точка будет попеременно походить две ниши (рис. 5.14), то

конкуренция будет неустойчива, а ее исход будет зависеть от данного

экологического режима и конкурентных свойств видов. При пересече-

нии ниш (рис. 5.15) в области экологического

пространства, соответствующей этому пересече-

нию, оба вида могут сосуществовать неограни-

ченно долго. Хотя в разных точках этой области

уровни их благополучия могут быть различными,

что связано с гетерогенностью функции благопо-

лучия внутри экологических ниш. Это приводит

к неустойчивости конкурентных взаимодействий

и, как следствие, к смене типа взаимодействия.

Например, конкуренция может перейти в прямую

агрессию, а затем и в хищничество.

x

i

v

i

0

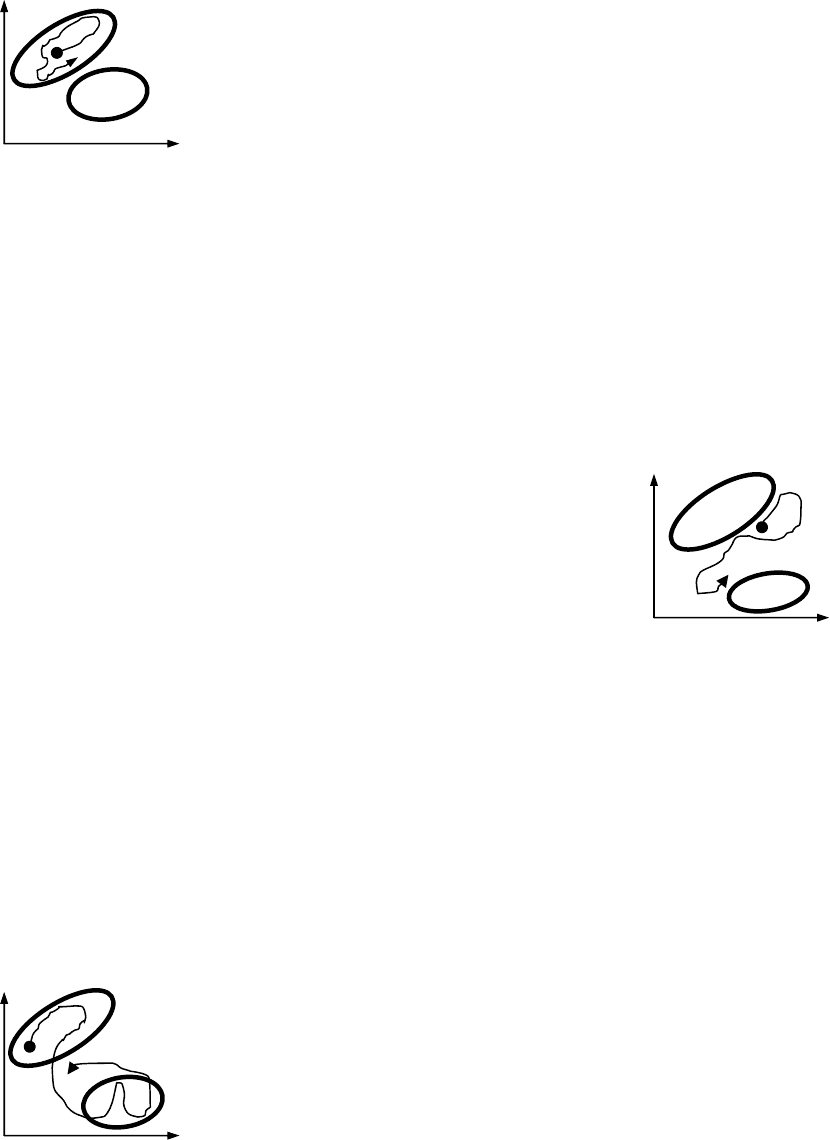

Рис. 5.13. Текущие значения

экологических факторов

находятся за пределами

ниш обоих видов. Оба вида

вымирают.

ℜ

1

ℜ

2

x

i

v

i

0

Рис. 5.14. Текущие значения

экологических факторов

попеременно заходят в ни-

шу каждого вида. Конку-

ренция неустойчива. Ее ис-

ход зависит от экологиче-

ского режима и конкурент-

ных свойств видов.

ℜ

1

ℜ

2

183

Отметим, что анализ конкурентных взаимо-

действий с позиции ниш позволяет более тонко

и полно, по сравнению с уравнениями типа Лот-

ки-Вольтерра, учесть факторы, влияющие на

конкуренцию видов и имитировать механизмы

смены типов взаимодействий. Поэтому наибо-

лее перспективным оказывается путь моделиро-

вания динамики конфликта биосистем, осно-

ванный на сочетании этих подходов и построе-

нии имитационных моделей, в которых часть

блоков имитирует микродинамику дифферен-

циальными уравнениями, а другая часть – моделирует макродинамику

с использованием понятия экологической ниши.

Итак, динамика конфликтов представляет собой весьма сложный ие-

рархический, многошаговый, ветвящийся, необратимый процесс, кото-

рый недопустимо отождествлять с такими частными явлениями как

конфронтации, кризисы, катастрофы, которые суть его составляющие,

причем вовсе не обязательные.

В природных системах траектория развития конфликта формируется

естественным путем под действием физических или биологических за-

конов. В социальных системах характер движения и результаты кон-

фликта зависят от сознательного поведения его участников. Поэтому

социальные конфликты регулируемы и управляемы. При катастрофи-

ческом завершении какого-либо социального конфликта ссылка на

«волю случая» или «роковое стечение обстоятельств» не только неуме-

стна, но и вредна. Перефразируя известные слова Михаила Булгакова,

можно утверждать, что в конфликтах неприятности ни с того ни с сего,

никому и никогда на голову не падают.

Устойчивость любой социальной системы, определяется не тем, что

в ней нет противоречий и конфликтов, а умением коллективно анали-

зировать конфликтные обстоятельства и принимать разумные решения,

позволяющие не доводить ситуацию до крайностей: конфронтации,

кризиса, катастрофы или гибели. Речь идет о том, что социальными и

экологическими конфликтами необходимо научиться управлять.

x

i

v

i

0

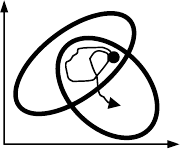

Рис. 5.15. Случай конкурен-

ции двух видов с пересечени-

ем ниш. Возможно как устой-

чивое, так и неустойчивое

конкурентное сосуществова-

ние видов.

ℜ

1

ℜ

2

184

5.4. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ

Термин «управление конфликтами» настолько органично и широ-

ко вошел в языковую практику, что невольно складывается впечатле-

ние о наличии в современной науке достаточно четкого, однозначного

понимания природы управления конфликтами, высокой степени изу-

ченности этой проблемы. Между тем, критическая оценка реального

положения дел показывает, что как в теоретическом, так и в практиче-

ском плане проблема управления конфликтами весьма далека от своего

решения. Фактически, по уровню научной проработанности она только

выходит из стадии накопления первичных фактов и становится на путь

научных обобщений [Тренев, 1999; Чумиков, 1995]. Вместе с тем су-

ществуют фундаментальные положения общей теории управления, на

которые мы и будем опираться, рассматривая вопросы управления

конфликтами. При этом управление будем трактовать в широком ки-

бернетическом смысле – как воздействие управляющей подсистемы на

управляемый процесс с целью сохранения его текущего состояния или

перевода в нужное состояние.

Особенности управления конфликтами. В качестве базового при-

мем постулат, что конфликты – это не стихийные, а управляемые про-

цессы, то есть процессы, которые можно перевести в нужное состояние

путем целенаправленного воздействия на их участников и на взаимо-

отношения между ними. Вместе с тем, конфликтам присущи специфи-

ческие особенности, которые выходят за рамки аксиоматики состав-

ляющей методологическую основу классической теории оптимального

управления, автоматического регулирования и принятия решений.

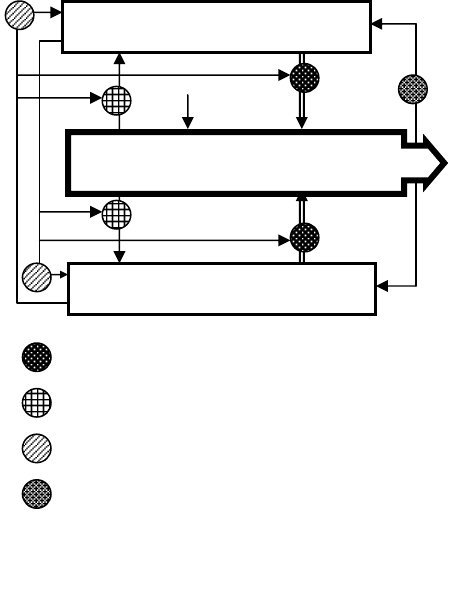

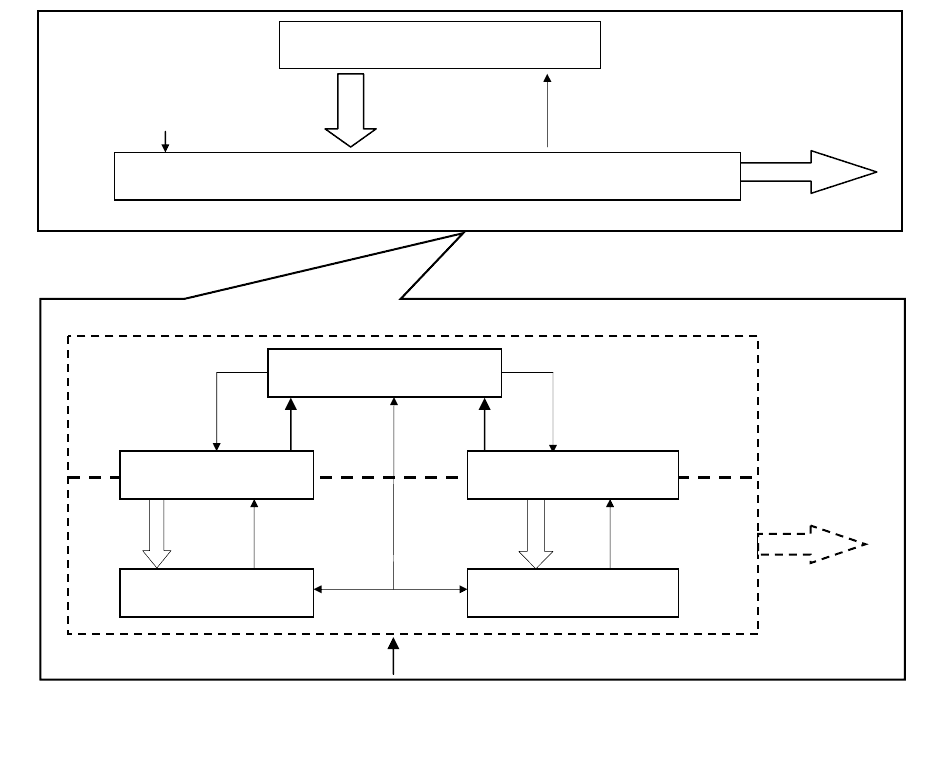

Первая особенность состоит в том, что в конфликтах имеется как

минимум две управляющие подсистемы, каждая из которых преследу-

ет свои в общем случае несовпадающие, а зачастую и прямо противо-

положные (взаимоисключающие) цели (рис. 5.16).

*)

Поэтому, то, что

выгодно одной стороне, может быть совершенно неприемлемо для

другой, и задача управления заключается уже не в поиске оптимума, а

в нахождении некоего компромисса, плохо или хорошо, но устраи-

вающего обе стороны (при отсутствии антагонизма), или в изыскании

способов победы над противником (в случае антагонизма).

*)

Для конкретного конфликта указанные на схеме объекты получают содержательную интерпретацию.

Так, например, для некоторого юридического конфликта управляемый процесс есть судебное разбира-

тельство, управляющая подсистема 1 – обвинение и пострадавшая сторона, управляющая подсистема 2 –

защита и обвиняемая сторона. Нарушение прямого управления, в частности, может выражаться в том, что

стороны препятствуют друг другу исполнять предписанные законом процедуры (свидетельствовать, да-

вать показания и т.п.).

185

Вторая особенность конфликтного управления заключается в том,

что управляемый процесс является нелинейным и необратимым. В

конфликтных процессах на фоне случайных внешних возмущений,

обозначенных на рис. 5.16. символом ξ, действуют как отрицательные,

так и положительные обратные связи, которые одновременно стабили-

зируют и дестабилизируют движение процесса, делая его скачкообраз-

ным и необратимым. Традиционное линейное приближение в этом

случае неприемлемо, а следовательно, становится невозможным при-

менять классические методы теории автоматического регулирования

для построения моделей управления конфликтами.

Третья особенность выражается в

том, что управление конфликтны-

ми процессами всегда происходит в

условиях неполной, а то и заведомо

искаженной информации относи-

тельно поведения противостоящей

стороны. Замена неизвестного слу-

чайным здесь непригодна, по-

скольку решающее влияние на раз-

витие процесса оказывают не

внешние возмущения, а взаимная

рефлексия, дезинформация, стрем-

ление навязать противнику свою

волю, умение разумно рисковать и

другие далеко не случайные, а це-

ленаправленные и преднамеренные

факторы. В конфликтах управ-

ляющие подсистемы влияют не только на управляемый процесс, но и

оказывают специфические воздействия друг на друга посредством на-

рушения линий прямого управления, каналов обратной связи или про-

сто уничтожая информационно значимые объекты у противостоящей

стороны. Иными словами, управление в конфликтах приобретает

анормальный характер. В связи с этим далеко не всегда удается выпи-

сать задачу управления конфликтами в терминах классической теории

управления и разрешить ее традиционными методами, в частности,

программными, программно-целевыми, адаптивными, ситуационными.

Четвертая особенность состоит в том, что управление конфликтными

процессами носит многослойный многоуровневый характер. Так, на-

пример, управление предприятием в условиях конкуренции может рас-

ξ

- нарушение прямого управления;

- нарушение обратной связи;

- нарушение работы управляющей под-

системы;

- взаимная разведка намерений и дей-

ствий противостоящей стороны.

Рис. 5.16. Модель конфликтного управ-

ления.

УПРАВЛЯЮЩАЯ ПОДСИСТЕМА 2

УПРАВЛЯЕМЫЙ КОНФЛИКТНЫЙ

ПРОЦЕСС

УПРАВЛЯЮЩАЯ ПОДСИСТЕМА 1

186

сматриваться с различных точек зрения: экономической, информаци-

онной, технической, технологической и других. В свою очередь, в каж-

дом из указанных слоев существует своя иерархия управления, в кото-

рой существуют связи взаимного влияния. Результатом проявления

этих связей могут быть ситуации, когда локальные оптимальные

управления даже при отсутствии противодействия оказываются далеко

не лучшими в целом. Возникает проблема координации, которая суще-

ственно усложняет управление конфликтными процессами.

Пятая особенность конфликтного управления заключается в его мно-

гоконтурности и взаимной связанности контуров управления. Если в

обычном (неконфликтном) случае присутствует один тип контура

управления, образованный прямыми и обратными связями между под-

системой управления и управляемым процессом, то даже в простей-

шем двухстороннем конфликте присутствует как минимум четыре

контура управления: подсистема управления первой стороны – управ-

ляемый процесс; подсистема управления второй стороны – управляе-

мый процесс; подсистема управления первой (второй) стороны – под-

система управления второй (первой) стороны. Причем эти контуры

взаимосвязаны как через управляемый процесс, так и непосредственно.

Виды, формы и способы управления конфликтами.

В конфлик-

тах выделяют два основных вида управления: внешнее и внутреннее.

Внешнее, или координационное, управление – это разновидность

управления в иерархических многоуровневых системах, между компо-

нентами которых присутмтвуеть конфликт, но нет антагонизма, то есть

стремления к уничтожению друг друга. Оно отличается от обычного

управления следующими особенностями:

а) координация предполагает специализацию, разделение управлен-

ческого труда, то есть проблема координации возникает тогда, когда

система управления состоит из нескольких решающих компонентов

(исполнителей), каждый из которых имеет дело с некоторой частью

общего управляемого процесса;

б) при координации всегда существует вышестоящий решающий

компонент (координатор), который имеет право вмешиваться в дея-

тельность исполнителей, не возлагая на себя выполнение свойственных

им управленческих функций;

в) проблема координации возникает тогда, когда исполнители обла-

дают определенной самостоятельностью при выборе целей своего по-

ведения и принятии управленческих решений.

187

Не только исключение, но всякое ущемление свободы выбора сни-

жает качество управления, поскольку сопровождается снятием ответ-

ственности с подчиненных при выполнении ими своих функциональ-

ных обязанностей. Вместе с тем, свобода выбора управлений приводит

к формированию у исполнителей целей, которые в общем случае не

совпадают с целью всей системы. Возникает конфликт интересов «ча-

стное-частное» и «частное-общее». Поэтому, в отличие от обычного

управления, координация предполагает анализ конфликтных ситуаций

и поиск компромиссных путей разрешения противоречий за счет со-

гласования интересов сторон.

Поясним принцип координационного управления на примере про-

стейшей двухуровневой системы (рис. 5.17).

На первом уровне она состоит из подсистемы управления и управ-

ляемого процесса. Подсистема управления на основе анализа текущей

информации о состоянии управляемого процесса принимает решения и

вырабатывает управляющие воздействия. Для определенности поло-

жим, что задача подсистемы управления состоит в выработке управле-

ний, приводящих к минимуму отклонения управляемого процесса от

Первый уровень

Управляющие Обратная

Возмущения (ξ) воздействия связь

Подсистема управления

Управляемый процесс

Второй уровень

Возмущения (ξ)

Подсистема

управления

U

k

I

1

ϕ I

2

U

k

U Управляемый процесс U

Подпроцесс 1 Подпроцесс 2

Рис. 5.17. К принципу координационного управления в конфликте.

Координатор

Исполнитель 1 Исполнитель 2

188

заданного целевого состояния на некотором интервале времени. При

этом причиной отклонений выступают внешние возмущения. В такой

постановке это – традиционная, хорошо изученная задача оптимально-

го управления. Для ее решения используется широкий арсенал мето-

дов, в частности, математических [Понтрягин, 1976]. С практической

точки зрения трудности в решении задач подобного типа начинаются с

переходом ко второму, более детальному уровню представления сис-

темы, то есть с раскрытия ее структуры и конкретных механизмов

формирования управляющих воздействий.

Пусть в нашем случае второй уровень образован координатором и

исполнителями (1 и 2) – органами, непосредственно отвечающими за

управление взаимосвязанными частными подпроцессами (1 и 2), со-

ставляющими общий управляемый процесс. Функционирование такой

системы представляется следующим образом.

Координатор, получая информацию о текущем рассогласовании

подпроцессов, стремится минимизировать отклонение всего процесса

от заданного состояния. Подчеркнем, что при этом он основывается не

на полной информации о состоянии управляемого процесса, а только

на той его части ϕ, которая отражает возникающие рассогласования

между составляющими его подпроцессами, а также на информации I

1

,

I

2

, поставляемой исполнителями. Кроме того, координатор не воздей-

ствует непосредственно на процесс, а управляет им опосредовано пу-

тем выдачи координирующих команд U

k

исполнителям.

Принципиальным качеством исполнителей является определенная

свобода в выборе ими своего поведения, трактуемая, например, как

возможность выработки управлений U исходя из собственного видения

ситуации. Кроме того, они могут самостоятельно формировать цели

своего поведения и выбирать критерии принятия локальных управлен-

ческих решений, которые в общем случае могут не совпадать с гло-

бальной целью системы и даже ей противоречить. Здесь и возникают

неантагонистические конфликты, участниками которых выступают ис-

полнители и координатор.

Разделение управляющей подсистемы на части эквивалентно наде-

лению частей несовпадающими функциями, что служит основным

фактором, порождающим конфликты. Этот фактор можно ликвидиро-

вать, но тогда все функции по управлению системой должен взять на

себя координатор, а исполнители превратятся в простые ретранслято-

ры, которые можно безболезненно исключить из состава системы. Так

обычно и поступают в тех случаях, когда координатор в одиночку мо-

189

жет справиться с дополнительными функциями и возрастающими по-

токами информации. Однако типовой является обратная ситуация, ко-

гда центральный орган перегружен информационными потоками и фи-

зически не способен управлять развитием процесса без исполнителей.

Таким образом, координационное управление конфликтами возникает

как своеобразная плата за децентрализацию управления или как реак-

ция целого на его расчленение.

Включение исполнителей в общий цикл управления формально оз-

начает расчленение сформулированной ранее общей задачи оптималь-

ного управления на три совместно решаемые задачи. Для определенно-

сти предположим, что локальные задачи управления, решаемые испол-

нителями, сводятся к тому, чтобы при фиксированных координирую-

щих воздействиях U

k

минимизировать отклонения своих управляемых

подпроцессов от заданных целевых состояний. Тогда задача координа-

тора будет заключаться в том, чтобы на основании информации о ха-

рактере рассогласования частных подпроцессов выработать решение и

довести до исполнителей такие координирующие воздействия U

k

, ко-

торые заставят их или помогут им вырабатывать локальные управ-

ляющие воздействия на подпроцессы, отвечающие не только собствен-

ным интересам, но и интересам всей системы.

Решению подобных задач предшествует выбор способа координа-

ции. Под способом координации понимается правило, регламенти-

рующее взаимоотношения между координатором и исполнителями.

Выделяют пять основных способов координационного управления

[Месарович, Мако, Такахара, 1978]:

I способ – координация путем прогнозирования противоречий, при

которой координатор на основе анализа текущей ситуации осуществ-

ляет прогнозирование характера и тенденций развития конфликта и со-

общает исполнителям информацию о возможных противоречиях и пу-

тях их развития, а последние действуют с учетом этой информации, то

есть по правилу: делаем то, что хотим, но сообразуясь с общей обста-

новкой.

II способ – координация путем прямого регулирования противоречи-

вых взаимоотношений, при котором координатор отдает команды ис-

полнителям, полностью исключающие всякую неопределенность их

действий в конфликте, а они принимают эти команды к неукоснитель-

ному исполнению, то есть действуют по правилу: делаем не то, что хо-

тим, а то, что велят.

190

III способ – координация путем «развязывания» противоречий, при

котором координатор не вмешивается в противоречивые взаимоотно-

шения исполнителей, отдавая им «на откуп» решение всех возникаю-

щих проблем, ограничиваясь постановкой задач и оценкой результатов

их выполнения. В этом случае исполнители действуют согласно прави-

лу: делаем то, что хотим, но сообразуясь с указаниями начальника.

IV способ – координация путем наделения ответственностью, при

которой координатор разграничивает полномочия исполнителей по

разрешению возникающих противоречий, а последние самостоятельно

действуют в рамках отпущенных им полномочий: делаем то, что хо-

тим, но чтим закон.

V способ – координация путем создания коалиций, при которой ко-

ординатор объединяет исполнителей в группы по признаку общности

интересов, предоставляя им возможность самостоятельно действовать

в составе группы, но оставляя за собой право корректировать группо-

вое поведение. В этом случае действия исполнителей подчинены пра-

вилу: делаем то, что хотим, но сообразуясь с интересами коллектива.

При управлении реальными системами указанные способы коорди-

нации могут присутствовать в различных комбинациях и переходить

один в другой, образуя весьма замысловатую и переплетающуюся кар-

тину. Так, например, в обычных условиях управление воинскими под-

разделениями осуществляется с использованием I, III, IV и V способов,

которые в критических ситуациях заменяются координацией путем

прямого регулирования.

В рамках каждого способа координации возможны специфические

модификации, различающиеся уже не по формальным, а по содержа-

тельным признакам. В частности, выделяют целевую, ресурсную, вре-

менную, пространственную координацию, а также координацию по

объектам воздействия и используемым при этом способам совершения

действий. Комбинируясь, эти модификации образуют практически не-

ограниченное число возможных вариантов координационного управ-

ления. Это вынуждает переходить к более детальным моделям, учиты-

вающим индивидуальные особенности как координатора, так и испол-

нителей – непосредственных участников конфликта.

Внутренне управление или самоуправление свойственно как антаго-

нистическим, так и неантагонистическим конфликтам. Оно заключает-

ся в способности конфликтующих сторон самостоятельно изменять со-

стояние конфликта и общую траекторию его развития с учетом огра-

ничений, устанавливаемых внешними управляющими (координирую-