Новосельцев В.И. Системный анализ: современные концепции

Подождите немного. Документ загружается.

341

ной структуре образовательной системы, имея систему сбора и обработки инфор-

мации, определение процедуры распределения ресурсов (материальных, финансо-

вых, кадровых, учебных единиц и др.) в управляемой системе; 4) решение задачи

синтеза действенного механизма контроля и оперативного управления, позво-

ляющей отслеживать функционирование управляемой системы в реальном вре-

мени и вносить коррективы в случае отклонения ее показателей от запланирован-

ных.

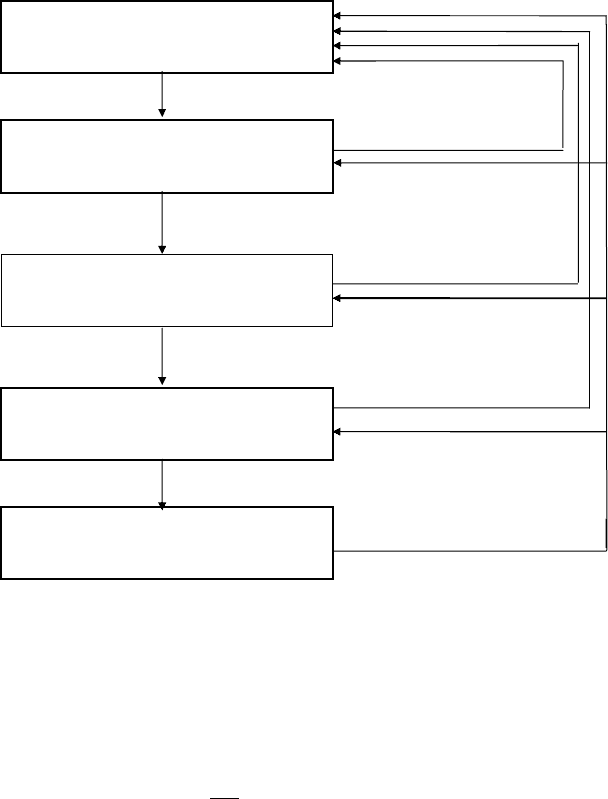

ВУЗ

1

8

ФАКУЛЬТЕТ

11

2

7

КАФЕДРА

10

3

6

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

9

4

5

СТУДЕНТ

Рис. 7. Иерархическая структура управления вузом.

Задача управления высшим учебным заведением, как многоуровневой образо-

вательной системой, может быть решена, используя механизм открытого управ-

ления. Суть этого механизма состоит в следующем. В рассматриваемой системе

имеется центр (ректорат) и n активных элементов (факультетов), при этом харак-

теристики i-го элемента (множество возможных состояний, целевая функция и

др.) зависят от параметров r

i

∈ Ω

i

,

n,1i =

(формирование контингента обучаемых,

укомплектованность преподавательским составом, содержание образования,

учебное оборудование и т.д.). В тоже время, для факультета центром является де-

канат, для специальности - выпускающая кафедра. Каждый параметр r

i

имеет

оценку s

i.

. Функционирование системы осуществляется следующим образом:

1. Этап сбора информации, на котором элементы сообщают центру оценки{s

i

}

параметров { r

i

}.

2. Этап планирования, когда на основе полученный оценок центр, используя

некоторую процедуру планирования π: Ω → X, где

∏

=

=

n

1i

i

XX

– множество допус-

тимых планов (направления деятельности вуза по повышению эффективности

342

функционирования вуза, а также качества подготовки специалистов), назначает

планы x

i

= π

i

(s) элементам

n,1i =

.

3. Этап выбора состояния, на котором, получив плановые задания, элементы

выбирают свои состояния y

i

∈ A

i

(r

i

).

Интересы центра и элементов выражаются целевыми функциями Ф (x,y) и f

i

(x

i

,

y

i

),

n,1i =

, соответственно, где x = (x

1

,...,x

n

) и y = (y

1

,...,y

n

), то есть у каждого эле-

мента имеются два вида действий - сообщение оценок и выбор состояния. В пред-

положении рационального поведения элементов, при фиксированных планах вы-

бираемые действия будут максимизировать соответствующие целевые функции,

то есть

*

i

y

∈ arg max f

i

(x

i

, y

i

), y

i

∈ A

i

(r

i

).

Пусть ψ (x, r) = Ф (x, y

*

) целевая функция элемента зависит от назначаемых

планов, которые, в свою очередь, зависят от сообщенных элементами оценок. Ка-

ждый элемент будет стремиться сообщить оценку, максимизирующую его целе-

вую функцию, если даже эта оценка не совпадает с истинной. Следовательно, со-

общение достоверной информации является равновесной стратегией для элемен-

тов. Задачей центра является выбор такой процедуры планирования, чтобы в ре-

шении (в точке равновесия) значение его целевой функции было максимальным.

3. Оценка качества и эффективности функционирования и

развития образовательных систем

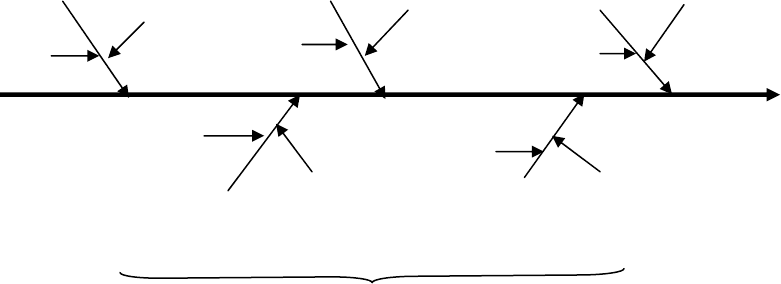

Как отмечалось выше, качество образовательного процесса синтезируется из:

качества образовательной программы; качества субъектов образовательного про-

цесса; качества образовательных технологий и качества управленческих техноло-

гий в образовании, что представляет собой сложную систему, отражающую един-

ство системно-структурных и ценностно-прагматических аспектов. Будем разли-

чать: показатели качества образования как системы; показатели качества процесса

функционирования системы образования; показатели качества результата ее

функционирования. При этом показатели качества системы являются априорными

(абсолютными), а показатели качества процесса функционирования и результата

функционирования – апостериорными (относительными). Для того чтобы оцени-

вать эффективность функционирования и развития образовательных систем и,

следовательно, решать задачу синтеза оптимального управления необходимо оп-

ределение критериев. Так как качество подготовки специалиста является одним из

основных критериев, то оценки качества и эффективности функционирования и

развития образовательной системы должны быть согласованы. Многочисленность

учитываемых свойств, сложность и многообразие действующих причинно-

следственных связей и зависимостей, многоуровневый характер исследуемых

свойств и учитываемых дефектов определили необходимость формализации ана-

лиза и управления качеством. Важным методологическим принципом такого ана-

лиза является моделирование, производимое путем построения так называемой

диаграммы Исикавы. При анализе качества, базирующегося на построении этой

диаграммы, последовательно используются принципы системного подхода, что

обеспечивает учет наиболее существенных групп критериев, оказывающих влия-

ние на результативные показатели качества. Применительно к анализу образова-

тельной системы вуза диаграмма Исикавы имеет вид, показанный на рис. 8.

343

Учебные планы Используемые Способы управления

и программы образовательные образовательными

технологии системами и процессами

Результат –

качество

образования

Субъекты Средства

образовательного образовательного

процесса процесса

Процесс функционирования СО

Рис. 8. Диаграмма Исикавы для анализа качества образовательного процесса.

Для формализации приведенного выше процесса представим совокупность

причинных факторов, оказывающих влияние на результирующие показатели ка-

чества, в виде кортежа: X = < A, B, C, D, E, F >, где A – множество показателей ка-

чества исходной информации; B – множество априорных показателей качества

системы; C – множество методов и средств измерения показателей качества; D –

множество воздействий, обеспечивающих учет человеческого фактора; E – мно-

жество условий и технологий системы; Х – множество апостериорных показате-

лей качества; F – оператор, определяющий причинно-следственные связи между

A, B, C, D, E. Для определения приоритетности показателей качества их целесооб-

разно ранжировать по степени важности. При этом если в составе показателей ка-

чества множества Х выделяется подмножество множество показателей, к которым

предъявляются особенно высокие требования их оптимальности, то процедура

оценивания качества определяется сверткой вида:

II

i

true)

опт

k

X

k

k

X(})

'

i

X{

i

X( ==∈

,

где

опт

k

X

– оптимальное значение к-го показателя; к – множество оптимизируе-

мых показателей.

Оценка качества образовательной системы удобно осуществлять на основе ис-

пользования интегрального

показателя, позволяющего получить комплексную

оценку эффективности системы в зависимости от ее параметров, а также объек-

тивно существующих и воздействующих факторов. Прежде всего внешних, опре-

деляющих и формирующих современные требования к системе, а так же внутрен-

них, обуславливающих ее потенциальные возможности, степень их реализации и

перспективы развития. Наиболее целесообразной формой представления показа-

теля интегрального качества является его иерархическая декомпозиция на «дереве

свойств», триадный принцип построения которого позволяет выделить наиболее

важные свойства системы, обуславливающие ее пригодность к использованию по

назначению. При этом каждое свойство высшего уровня, представляется некото-

рой совокупностью эквивалентных свойств низшего уровня: функциональность

(целевые свойства), системность (системные свойства), экономичность (экономи-

ческие свойства). Учитывая большое количество свойств системы и их несоизме-

344

римость, целесообразно использовать последовательный алгоритм оценки качест-

ва образовательной системы, основанный на экспертном методе.

Реализация этого метода предполагает решение ряда задач: а) классифи-

кации свойств системы и выбор наиболее существенных из них; б) опреде-

ления коэффициентов весомости этих свойств и их характеристик (частных

показателей качества). Особенность этих задач заключается в том, что они

не поддается формализации из-за присутствия в системе вуза человеческого

фактора, решающим образом определяющим качество образовательного

процесса. Поэтому для их решения целесообразно использовать методику

экспертной оценки на основе многотуровой экспертизы с различными схе-

мами взаимодействия между экспертами и моделями оценки. При этом по-

иск математических зависимостей показателей качества от установленных

параметров (воздействующих факторов) целесообразно осуществлять по

совокупности эвристических (экспертных) и экспериментальных данных,

полученных в процессе экспертно-имитационного моделирования, обеспе-

чивающего необходимую достоверность при решении задач анализа каче-

ства существующих и синтеза перспективных образовательных систем с

требуемым качеством. Для проведения экспертизы привлекаются специали-

сты в данной предметной области – эксперты. Качество эксперта, его ком-

петентность оценивается

h

i

K

– показателем уверенности h-го эксперта в

точности своего суждения об объекте a

i

, 0 <

h

i

K

≤ 1. Фиксируются несколь-

ко значений

h

i

K

и составляется таблица, в которой каждому такому значе-

нию дается объяснение («хорошо знаком» с оцениваемым объектом, «плохо

знаком, «недостаточно хорошо знаком»). Рассматривается величина,

k

i

β

=

θ

h

*

h

i

K

и нормированное значение этой величины:

h

i

€

β

=

∑

=

θ

θ

m

1i

l

i

K

l

h

i

K

h

, называе-

мое дифференцированной оценкой компетентности h-го эксперта относи-

тельно объекта. Вес эксперта определяется либо на основе оценок его пре-

дыдущей деятельности, либо с учетом квалификации, эрудиции, должности

или академического звания эксперта. Для этого рассчитывают степень на-

дежности эксперта:

N

c

N

R =

, где N

c

– число случаев, в которых эксперт,

встретившись с несколькими альтернативными гипотезами, приписал наи-

большую вероятность той, которая подтвердилась; N - общее число случаев,

когда эксперт производил оценку. Однако, учитывая, что эксперт обычно

работает в коллективе, вводится понятие, характеризующее его относитель-

ную надежность:

m

R

R

©

R =

, где R – абсолютная надежность данного экс-

перта; R

m

– средняя степень надежности, исчисленная для некоторой груп-

пы экспертов. Расчет качества опирается на исходную информацию, полу-

345

чаемую от экспертов, которая в дальнейшем используется в процессе при-

нятия решений. При этом для получения максимально объективной инфор-

мации используются следующие организационные механизмы.

Механизм активной экспертизы (термин активной экспертизы обусловлен

заинтересованностью экспертов в результатах экспертизы, а, следовательно, и

возможностью сознательного влияния на нее). Пусть r

i

, i =

n,1

– истинное мнение

i-го эксперта, r

i

∈ [d, D] и пусть r

1

≤ r

2

≤ r

n,

, то есть {r

i

} упорядочиваются по возраста-

нию. Эксперты согласовывают свое мнение о процедуре принятия итогового ре-

шения на основе сообщаемых оценок s

i

, i =

n,1

, то есть итоговая оценка x = π (S). В

качестве функции предпочтения i-го эксперта выбирается функция ϕ

i

= - |x - r

i

|, то

есть каждый эксперт заинтересован в том, чтобы итоговая оценка была макси-

мально близка к его истинному мнению. Существует «базовая» процедура π

o

= (S),

которая является наиболее объективной, в случае, если мнение всех экспертов ис-

тинно. Задача заключается в поиске процедуры π

*

(

.

), наиболее близкой к опти-

мальной:

max || π

*

(S

*

) - π

o

(r) || → min,

r

i

∈ [d, D]

n

где S

*

– равновесные стратегии, S

a

= (a, a,...,a), a∈ [d, D]. Искомая процедура долж-

на удовлетворять требованию монотонности и условию π(S

a

) = a. Равновесие S

*

имеет структуру:

d, если x

*

> r

i

,

*

i

S

=

D, если x

*

< r

i

,

если же d <

*

i

S

<D, то x

i

*

= r

i

.

В случае, когда все r

i

различные, только одна из оценок находится не на границе

отрезка [d, D]. Пусть

k экспертов сообщают d,

S (k) = k =

n,0

.

(n - k) экспертов сообщают D,

Вводится W

k

= π (S(k)), (W

o

= D, W

n

= d). Все процедуры классифицируются по по-

следовательности W

k

, и всегда имеется такой отрезок [W

k

, W

k-1

], что либо r

k

∈ [W

k

,

W

k-1

], либо r

k

≥ W

k-1

.

Таким образом, итоговая оценка определяется следующим образом:

x

*

=max min (r

k

, W

k-1

).

k

Механизм согласия. В этом случае группы экспертов формируются таким об-

разом, чтобы интересы членов каждой группы по определенным вопросам были

близки.

Многоканальные механизмы экспертизы. При использовании данного под-

хода (сравнении предлагаемых различными экспертами оценок и их стимулиро-

вании на основании этого сравнения) возникает возможность повысить эффектив-

ность предлагаемых экспертами решений за счет того, что в каждой из возможных

346

ситуаций выбирается решение, предложенное наиболее квалифицированным в

данном вопросе экспертом.

При оценке качества образовательных систем используется совокупность кри-

териев, позволяющая рассматривать задачу принятия решений как многокритери-

альную: M = <S, K, X, F, P, r, t>, где S – множество вариантов альтернативных ре-

шений, которые удовлетворяют определенным ограничениям и рассматриваются

как возможные способы достижения цели; K – множество критериев, по которым

оцениваются варианты решений; X – множество шкал, каждая из которых пред-

ставляет собой множество оценок с отношением порядка (множество X может со-

держать шкалы различных типов, прямые произведения которых образуют мно-

жество векторных оценок); F – множество отображений вида f: S => R, заданных

для каждого критерия. P – система предпочтений эксперта, которая выражается

совокупностью некоторых множеств с отношениями предпочтения и является не-

которой эмпирической системой с отношениями; r – решающее правило, опреде-

ляющее принцип выбора вариантов из множества S; t – тип задачи принятия ре-

шений, определяющий требуемую степень упорядоченности сравниваемых вари-

антов.

В процессе принятия решения осуществляется формирование множества

допустимых вариантов, использующее детерминированный, формальный

механизм, позволяющий генерировать варианты решения по заданному ал-

горитму. При формирования множества допустимых вариантов использу-

ются различные подходы. Одним из наиболее перспективных является ме-

тод морфологического анализа, когда задача разбивается на ряд независи-

мых подзадач (уровней). В свою очередь для каждого уровня определяются

различные способы (элементы уровня) решения подзадач. Эта процедура

выполняется на основании экспертных оценок. Вариантом решения являет-

ся цепочка, в которую входит ровно по одному элементу с каждого уровня.

При формировании множества критериев приходится учитывать противо-

речивые тенденции: а) стремление построить модель процесса принятия

решения, которая бы в наибольшей степени соответствовала реальной зада-

че, что приводит к увеличению количества критериев; б) желание сократить

количество критериев с целью создания простых и наглядных моделей. Для

получения экспертной информации используют измерения, заключающиеся

в сравнении объектов друг с другом. При этом измерении эксперт, сравни-

вая два объекта, определяет, эквивалентны ли эти объекты по некоторому

признаку, а затем определяется оценку на основе аддитивности критериев.

В этом случае производится упорядочение m альтернатив, оцениваемых по

n критериям: а

1

,...,а

m

и определяется оценка альтернативы R

ij

, i =

m,1

, а так-

же относительная важность критерия W

j

, j =

n,1

. На основе полученных

значений определяется взвешенная оценка i-й альтернативы:

∑

∑

=

=

=

n

1j

j

W

n

1j

ij

R

j

W

i

R

.

347

При более сложном измерении эксперту нужно указать, у какого из сравни-

ваемых объектов сильнее выражен рассматриваемый признак.

При оценке качества образовательных систем проведение оценок по показате-

лям, характеризующим качество, осуществляется в условиях нечеткости и неоп-

ределенности, что приводит к необходимости использования методов нечеткой и

экспертной квалиметрии. Поскольку, эксперт не всегда может сопоставить кон-

кретную точку на экспертной шкале по тому или иному экспертному показателю,

то ему предлагается выставить эту оценку в виде функции принадлежности, част-

ным случаем которой является интервальная оценка. Выбрав промежуток экс-

пертной шкалы, который, по мнению, эксперта служит базой функции принад-

лежности для данной системы и данного показателя, эксперт выставляет на этом

промежутке значения принадлежности в каждом из концов интервалов разбиения.

Значения экспертных показателей и пороговых значений показателей представля-

ется в виде нечетких чисел (НЧ) (LR)-типа. Далее полученной таким образом не-

четкой оценке приписывается значение экспертной шкалы, «ближайшее» к моде-

ли НЧ. Пусть (a, b, c)

LR

– оценка эксперта в виде НЧ такая, что а принадлежит

промежутку экспертной шкалы [k, k+1], тогда ей приписывается значение:

k, (a - k) > (k + 1) - a,

(a, b, c)

LR

=

k + 1, (a - k) < (k + 1) - a.

Для толерантного НЧ (LR)-типа (a

1

, a

2

, b, c)

LR

выделяются следующие варианты

расположения интервала толерантности: 1. Не существует значения конца интер-

вала экспертной шкалы k, такого, что k принадлежит [a

1

, a

2

]. 2. Существует един-

ственное k, такое, что k принадлежит [a

1

, a

2

]. 3. Существует k, (k + 1) такие, что оба

принадлежат [a

1

, a

2

]. При этом предполагается, что экспертная шкала выбирается

таким образом, что интервал толерантности не превышает величины удвоенного

шага шкалы. Для указанных случаев НЧ используются следующие значения:

k, (a - k) > (k + 1) - a,

1. (a

1

, a

2

, b, c)

LR

=

k + 1, (a - k) < (k + 1) - a.;

2. (a

1

, a

2

, b, c)

LR

= k.

k, (

2

1

a

2

a

−

- k) > (k + 1) -

2

1

a

2

a

−

,

3. (a

1

, a

2

, b, c)

LR

=

k + 1, (

2

1

a

2

a

−

-k) < (k + 1)-

2

1

a

2

a

−

.

Так как

∑

=

n

1i

ii

aw

,

∑

=

=

n

1i

i

1w

, где a

i

- значение i-го показателя; w

i

- вес i-го показате-

ля, то результирующая оценка определяется следующим образом:

i

n

=

∑

1

(w

i

a

i

, w

i

s

i

+a

i

b

i

, w

i

z

i

+a

i

c

i

) = [

i

n

=

∑

1

w

i

a

i

,

i

n

=

∑

1

(w

i

s

i

+a

i

b

i

),

i

n

=

∑

1

(w

i

z

i

+a

i

c

i

)]

А. Нечеткие значения показателей и четкие веса:

348

i

n

=

∑

1

(w

i

a

i

,w

i

s

i

, w

i

z

i

) = [

i

n

=

∑

1

w

i

a

i

,

i

n

=

∑

1

w

i

s

i

,

i

n

=

∑

1

w

i

z

i

]

В. Нечеткие веса и четкие значения показателей:

i

n

=

∑

1

(w

i

a

i

, a

i

b

i

, a

i

c

i

) = [

i

n

=

∑

1

w

i

a

i

,

i

n

=

∑

1

a

i

b

i

,

i

n

=

∑

1

a

i

c

i

].

Литература.

Аванесов В.С. Математические модели педагогического измерения. - М.: ИЦПКПС, 1994.

Архангельский С.И. Кибернетические аналогии в обучении. - М.: Знание, 1981.

Беспалько В.П. Основы теории педагогических систем. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 1980.

Беспалько В.П. Элементы теории управления процессом обучения. - М.: Знание, 1981.

Беспалько В.П., Татур Ю.Г. Системно-методическое обеспечение учебно-воспитательного

процесса подготовки специалистов. - М.: Высш. шк., 1989.

Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Экспертные оценки. - М.: Наука, 1973.

Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертного оценивания. - М.:

Статистика, 1980.

Бурков В.Н., Новиков Д.А. Модели и механизмы теории активных систем в управлении качест-

вом подготовки специалистов. - М.: ИЦПКПС, 1997.

Буряк В.К. Управление учебным процессом // Специалист, № 5. 2001.

Гохман О.Г. Экспертное оценивание: Уч. пособие. ВГУ, 1991.

Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных

решений. - М.: Мир, 1976.

Койшибаев Б. Имитационные методы управления учебным процессом. - Алма-Ата: Мектеп,

1991.

Кострова В.Н., Львович Я.Е. Построение моделей образовательных систем // Высокие техно-

логии в технике, медицине и образовании: Межвуз. сб. науч. Тр., Ч.2. – Воронеж, 1999.

Кострова В.Н. Оценка качества и эффективности функционирования и развития образова-

тельных систем // Высокие технологии в технике, медицине и образовании: Межвуз. сб. науч. тр.,

Ч.2. – Воронеж, 1999.

Кострова В.Н., Львович Я.Е. Формирование модели управления процессом обучения в вузе //

Интеллектуальные информационные системы: Тр. Всерос. конф., Ч 2. – Воронеж, 2000.

Кострова В.Н. Концептуальная модель управления функционированием и развитием образо-

вательной системы вуза // Управление в социальных и экономических системах: Сб. науч. тр., Ч.1

– Воронеж, 2001.

Кострова В.Н. Моделирование задачи организационного управления в вузе // Информацион-

ные технологии и модели в научных исследованиях, автоматизированном проектировании и про-

изводстве: Матер. Всерос. науч.-техн. конф. Тула, 2002.

Кострова В.Н. Адаптивный подход к управлению образовательным процессом // Машино-

строение № 8, 2002.

Кострова В.Н., Львович Я.Е. Моделирование управления образовательной системой вуза //

Проф. образование, 2002. № 7.

Кострова В.Н. Особенности системы управления вузом // Проф. образование, 2002. №9.

Кострова В.Н., Львович И.Я. Системный подход к управлению качеством образования в вузе

// Вестник ВГУ, № 1. 2002.

Кострова В.Н. Функционирование образовательной системы вуза с использованием различ-

ных схем управления // Вестник ВГТУ, Вып. 3.2., 2002.

Леонтьев Л.П., Гохман О.Г. Проблемы управления учебным процессом: математические мо-

дели. - Рига: Зинатне, 1984.

349

Полевой Ю.Л.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СИСТЕМНОМ МЫШЛЕНИИ

В 2002 году в Москве и Воронеже одновременно вышли из печати две

книги, органично связанные идеей системности нашего бытия и сознания. В

книге В.И. Новосельцева «Системный анализ: современные концепции»[1]

предпринята плодотворная попытка по-новому оценить сущность системно-

сти и обсудить с заинтересованными читателями пути становления совре-

менного миропонимания. Автор предлагает каждому рефлексирующему ин-

дивиду задуматься о делах своих и даже разделить с сообществом ответст-

венность за издержки поступательного развития цивилизации. Именно на

такой эффект рассчитаны современные концепции системного анализа, ко-

торый, по мнению автора, сегодня уходит от жестких формализованных

процедур рассмотрения объектов и задач различной природы. Автор воз-

держивается от выдачи рецептов и адресов, как стать системным аналити-

ком, но подводит читателей к мысли о том, что в наше время каждый циви-

лизованный человек, особенно тот, кто по долгу службы связан с принятием

ответственных решений, должен задуматься над смыслом происходящего и

предпринять шаги к минимизации ошибочных поступков. Как редактор кни-

ги и коллега автора по научным начинаниям, я, разделяя и поддерживая его

позиции, содействовал второму изданию монографии в научной серии

«Системы и коммуникации» издательства «Кварта».

Вторая книга – «Формирование системного мышления в обучении» под редак-

цией З.А. Решетовой [2]– по логике должна отвечать на некоторые вопросы пер-

вой, рассматривая концептуальные и методологические основы разработки и по-

строения новой образовательной системы, способной, по убеждению коллектива

авторов, готовить полноценных специалистов с системным миропониманием и

способом мышления. Мой интерес к этой книге объясняется тем, что получил я ее

с дарственной подписью редактора на титульном листе: «Ю.Л. Полевому – одному

из первых «системщиков» в нашей группе».

Чтобы читателям было легче представить себе «из чего что проистекает», надо совершить

краткий экскурс в историю. В шестидесятые-восьмидесятые годы ХХ века прогрессивные рос-

сийские философы мужественно отбивали на страницах отечественной философской литературы

звание «системщика номер один» у барона фон Берталанфи, чтобы присвоить его Карлу Марксу.

Именно в его учении они (вынужденно работавшие в рамках марксистско-ленинской доктрины)

изыскивали всесторонний классический анализ предметной действительности в экономическом

пространстве капитализма, который был идентифицирован как системный подход к анализу со-

циальных явлений.

*)

К чести наших философов (А.И. Уемов, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин) следует

отметить, что боролись они не столько за приоритет автора «Капитала», сколько за право исполь-

зовать всемогущий ярлык «марксистский метод». Это открывало широкие возможности вполне

*)

Хотя исторически более близкий Карлу Марксу и более преданный его идеологии, сподвижник

В.И. Ленина философ Александр Богданов главной заслугой своего великого учителя считал не

раскрытие мировому пролетариату никем, в общем-то, и не скрываемой тайны создания приба-

вочной стоимости как способа накопления несметных богатств, а скорее интересную попытку

рассмотреть в «Капитале» одноименную проблему с позиции наемного работника. А ведь именно

А.А. Богданов впервые в России высказал идеи системности организации природы и общества,

хотя и сделал это под революционным псевдонимом «Малиновский».

350

легально применять прогрессивные, но пришедшие с Запада идеи, не опасаясь быть отправлен-

ными за решетку, что неоднократно случалось в советские времена с прогрессивными, но не по-

зиционированными в сознании идеологов правящей партии учеными. Передовицы газеты «Прав-

да» типа: «Генетика – продажная девка империализма», «Кибернетика – наука мракобесов» слу-

жили призывом к уничтожению не только научных направлений, но и коллективов ученых, осме-

лившихся с ними соприкоснуться (четвертью века ранее та же участь постигла педагогику, социо-

логию, психологию, статистику).

Помню, как жадно вчитывались мы тогда, в семидесятые годы, в публикации системщиков,

как стремились попасть к ним на семинары в Институт истории естествознания. Очень скоро

специалисты самых разных направлений, в том числе и в психолого-педагогической сфере, стали

искать пути приложения продуктивной, прямо скажем, модной концепции к решению своих

практических задач. Так вошла в историю отечественной педагогики Л.Я. Зорина (1976) с пред-

ложением представить в учебном материале структуру научной теории, понятия, факты, законы,

помогающие в совокупности формировать «системность знаний». Так закрепила за собой тема-

тику структурно-системных исследований в педагогике Т.И. Ильина (1972) с рекомендациями

особого распределения учебного времени и учебного материала по видам действий и операций,

выполняемых школьниками. В тот же период А.М. Сохор (1974) привлек внимание педагогиче-

ской общественности к важности понимания логической структуры изучаемого учебного мате-

риала в процессе его преподавания и усвоения.

В появившихся публикаций имело место скорее применение терминов, нежели серьезное

проникновение в сущность системного метода. Плодились многочисленные брошюры и моно-

графии о системах интернационального воспитания, дошкольного образования, контроля знаний,

т.д., которые неизменно начинались словами «с позиций системного подхода автором рассмотре-

ны…». Нельзя не отметить, что вот уже третье поколение авторов диссертаций, научных статей и

методических пособий снова и снова повторяет эту ласкающую слух фразу.

В то время на кафедре педагогической психологии факультета психологии МГУ с перемен-

ным успехом развивалась теория поэтапного формирования умственных действий (ТПФУД),

реализовывавшая так называемый деятельностный подход, зарождение и становление которого

связано с именами Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева. Сторонник теории ТПФУД П.Я. Гальпе-

рин, его ученики и последователи (Н.Ф. Талызина и многие другие), начиная с 1955 года, продви-

гали ее в противовес утвердившемуся тогда на Западе бихевиоризму, а так же набиравшим силу

теориям «гештальта», проблемного обучения и «алгоритмизации».

*

Одним из важнейших положений теории ПФУД является «учение о типах ориентировки», в

котором справедливо утверждается, что успешность выполнения человеком любых продуктив-

ных действий находится в прямой зависимости от характера и содержания ее ориентировочной

составляющей (ориентировочной основы действия – ООД). Содержание же ООД может разли-

чаться по полноте условий, по степени их обобщения, способу предъявления и т.д. Процессуаль-

но ООД может сложиться у обучаемого стихийно, в результате многочисленных проб и ошибок

(как это часто случается в повседневности и называется «приобретением жизненного опыта»),

может быть предъявлена учителем в готовом виде с наглядной демонстрацией и соответствую-

щей инструкцией – «делай как я, и это будет правильно». Но может быть намеренно выстроена

специально подготовленным для этого преподавателем, взявшим на себя очень нелегкий труд ос-

воения ТПФУД, а главное – переосмысления содержания обучения дисциплине с новых позиций

и выделения в нем или хотя бы в его фрагменте (наиболее удобном для эксперимента) конечного

числа инвариантных структурных единиц и законов. Считалось, что, будучи вооруженным ООД,

ученик может успешно решать определенный класс задач в изучаемой предметной области, а да-

лее – не менее успешно контролировать полученные результаты.

*

Надо отдать должное настойчивости и научной последовательности этой группы про-

должателей дела П.Я. Гальперина: спустя много лет они оформили итоги коллективных

исследований в виде заявки на премию Президента России и получили ее в последнюю

зиму правления Б.Н. Ельцина.