Морган Э.Дж., Мэгид С. Михаил Клиническая анестезиология: книга 2-я

Подождите немного. Документ загружается.

угнетают сократимость сердца и

АВ-проводи-мость, и они противопоказаны при

дисфункции ЛЖ, АВ-блокаде и брадиаритмиях.

Действие ни-кардипина и нимодипина аналогично

таковому у нифедипина. Нимодипин

предотвращает спазм мозговых сосудов при

субарахноидальном кровоизлиянии.

Антагонисты кальция способны влиять на эф-

фекты анестетиков. По-видимому, все антагонисты

кальция потенцируют влияние ингаляционных

анестетиков на систему кровообращения, а также

усиливают действие деполяризующих и недеполя-

ризующих миорелаксантов. Назначение

верапа-мила несколько снижает дозу анестетиков.

Вера-памил и дилтиазем потенцируют

вызываемую ингаляционными анестетиками

депрессию сократимости миокарда и АВ-блокаду.

Нифедипин, никардипин и нимодипин

потенцируют вазодила-тацию, возникающую при

использовании ингаляционных анестетиков.

В. р-Адреноблокаторы снижают потребность

миокарда в кислороде за счет уменьшения ЧСС и

сократимости, а в ряде случаев, благодаря сни-

жению постнагрузки (через гипотензивное воздей-

ствие). Критерий оптимальной блокады

(3-адрено-рецепторов — снижение ЧСС до

50-60/мин в покое и ее возрастание при физической

нагрузке не более чем на 20/мин.

(3-Адреноблокаторы различаются по своей

селективности, внутренней симпато-миметической

активности и мембраностабили-зирующим

свойствам (табл. 20-7).

Мембрано-стабилизирующий эффект (часто

называемый хинидиноподобным) связан с

антиаритмическим действием препаратов.

Больные с легкой и сред-

нетяжелой дисфункцией ЛЖ лучше переносят

препараты с внутренней симпатомиметической

активностью. Неселективные р-адреноблокаторы

противопоказаны при тяжелой дисфункции ЛЖ,

АВ-блокаде и бронхоспазме. Блокада

(3

2

-адрено-рецепторов может скрыть симптомы

гипогликемии у бодрствующих больных

сахарным диабетом, задержать восстановление

нормальной концентрации глюкозы после

гипогликемии, а также вызвать гиперкалиемию

(гл. 28). Теоретически неселективные

р-адреноблокаторы могут провоцировать спазм

коронарных артерий, поэтому их не назначают при

вазоспастической стенокардии.

Кардиоселективные препараты

(ргЭДре-ноблокаторы) при бронхоспазме

рекомендуется применять с осторожностью,

поскольку в больших дозах они утрачивают

селективность. При бронхоспазме препаратом

выбора является аце-бутолол, у которого

кардиоселективность сочетается с внутренней

симпатомиметической активностью.

Г. Другие лекарственные препараты.

Дигок-син показан при сочетании ИБС с

тахисистоличес-кой формой мерцательной аритмии

или с кардио-мегалией, особенно если имеется

сердечная недостаточность. Длительное лечение

аспирином снижает риск развития

сердечно-сосудистых осложнений при ишемии

миокарда, причем даже при безболевой форме.

Антиаритмические препараты показаны при

сложных желудочковых аритмиях, обусловленных

тяжелой дисфункцией ЛЖ. В эту группу входят

больные с частыми (> б/мин) экстрасистолами R на

T, а также больные с пароксизмами желудочковой

тахикардии (устойчивой или

ТАБЛИЦА 20-6. Антагонисты кальция

Препарат

Путь

Доза

1

Период

Показания к

применению

введения

полувы

ведения

Стенокардия

Артери-

альная

Спазм

Наджелу-мозговых

дочковая

гипертензия сосудов тахикардия

Верапамил

внутрь

40-240 мг

5ч

+

+

+

в/в

5-15 мг

5ч

+

+

Нифедипин

внутрь

30-180 мг

2ч

+

+

под язык

10 мг

2ч

+

+

Дилтиазем

внутрь

30-60 мг

4ч

+

+

+

в/в

0,25-0,35 мг/кг

4ч

+

+

Никардипин

внутрь

60- 120 мг

2-4 ч

+

+

в/в

0,25-0,5 мг/кг

2-4 ч

+

+

Нимодипин

внутрь

240мг

2ч

+

Бепридил

2

внутрь

200-400 мг

24ч

+

1

Общая суточная доза пероральной формы препарата; принимать в три приема (если не оговорено другое).

2

Также обладает антиаритмическими свойствами.

ТАБЛИЦА 20-7. Сравнительная характеристика /3-адреноблокаторов

Препарат р

1

-селективность Период Внутренняя Блокада

Мембраностаби-

полувыведения симпатомиметическая а-адрено- лизирующее активность

рецепторов действие

Ацебутолол +

2-4 ч

+

+

Атенолол ++

5-9 ч

Бетаксолол ++

14-22ч

Эсмолол ++

9 мин

Метопролол ++

3-4 ч

±

Бисопролол +

9-12 ч

Окспренолол

1-2 ч

+

+

Аппренолол

2-3 ч

+

+

Пиндолол

3-4 ч

++

±

Пенбутолол

5ч

+

+

Картеолол

6ч

+

Лабеталол

4-8 ч

+ ±

Пропранолол

3-6 ч

++

Тимол о л

3-5 ч

Соталол

1

5-13 ч

Надолол

10-24ч

1

Также обладает уникальны ми антиаритмическими свойствами.

неустойчивой). Результаты лечения желудочковых

аритмий при хорошей функции ЛЖ (за ис-

ключением устойчивой желудочковой тахикардии)

противоречивы, поскольку, по-видимому, терапия

не влияет на выживаемость.

Д. Комбинированная терапия. При

средне-тяжелой и тяжелой стенокардии зачастую

проводится комбинированная терапия

препаратами двух или трех классов. Больные с

дисфункцией ЛЖ плохо переносят сочетание

отрицательного инотропного эффекта

(3-адреноблокатора и антагониста кальция. При

нарушении АВ-проводимости применение

комбинации (3-адреноблокатора и антагониста

кальция иногда вызывает АВ-блокаду. Нифедипин

совместно с пролонгированной формой нитрата

обычно хорошо переносится больными с

выраженной дисфункцией желудочка, но иногда

может вызвать чрезмерную вазодилатацию.

Предоперационный период

Важность ИБС (особенно при инфаркте миокарда в

анамнезе) как фактора риска периоперационных

осложнений и смерти обсуждалась выше. Прово-

дились многочисленные исследования с целью вы-

явления зависимости исхода операций от предопе-

рационных изменений на ЭКГ, стенокардии,

инфаркта миокарда в анамнезе, ангиографических

признаков стеноза коронарных артерий и KLQ в

анамнезе. В большинстве исследований подтвер-

ждено, что исход операции зависит как от тяжести

ИБС, так и от функции ЛЖ. Риск развития

пери-операционных сердечно-сосудистых

осложнений особенно велик при поражении главного

ствола левой коронарной артерии, при

трехсосудистом поражении, инфаркте миокарда в

анамнезе, дисфункции ЛЖ. Легкая и среднетяжелая

стенокардия напряжения существенно его не

повышают.

Наиболее достоверным фактором риска воз-

никновения периоперационного инфаркта мио-

карда является инфаркт миокарда в анамнезе (табл.

20-8). Характер перенесенного инфаркта

(трансмуральный или субэндокардиальный) не

влияет на степень риска. Риск периоперационного

ИМ максимален у больных, перенесших UH-

ТАБЛИЦА 20-8.

Риск периоперационного инфаркта

миокарда у больных с ИБС

Группа больных

Частота инфаркта

миокарда (%)

Общая популяция

хирургических

больных

0,2

Инфаркт миокарда, случившийся

не позже 6 мес до операции

6

Инфаркт миокарда, случившийся

за 3-6 мес до операции

15

Инфаркт миокарда

в

предшествующие 3 мес

30

КШ в анамнезе

1-2

фаркт миокарда в предшествующие 6 месяцев. Более

того, летальность при таком периоперацион-ном

инфаркте превышает 50 %. KLLI или баллонная

коронарная ангиопластика в анамнезе не повышают

риск периоперационных осложнений. Инвазивный

гемодинамический мониторинг и агрессивные

фармакологические вмешательства во время

операции (например, вазодилататоры,

(3-ад-реноблокаторы) позволяют существенно

снизить вероятность повторного инфаркта

миокарда (до 0-6 %) у больных, перенесших

инфаркт миокарда в предшествующие 6 месяцев.

Анамнез

Правильно собранный анамнез имеет первосте-

пенное значение для лечения больных с ИБС. Он

включает жалобы, проведенное лечение, ос-

ложнения, результаты обследований. Этой инфор-

мации часто достаточно для ориентировочной

оценки тяжести заболевания и функции ЛЖ.

Наиболее важны жалобы на боль в груди, одышку,

плохую переносимость физической нагрузки,

обмороки и пред о б мор очные состояния. Следует

установить связь между жалобами и повседневной

активностью (пешая прогулка, подъем по лестнице).

Пациенты с тяжелой формой заболевания могут не

предъявлять жалоб, поскольку не имеют

существенных нагрузок (ведут сидячий образ

жизни). Если, со слов пациента, боль в груди воз-

никает при разных уровнях нагрузки (стенокардия

с меняющимся порогом ишемии), то можно

предположить спазм коронарных артерий. Быстрая

утомляемость или одышка характерны для

дисфункции ЛЖ.

При нестабильной стенокардии и инфаркте

миокарда в анамнезе выясняют их давность и на-

личие осложнений (аритмии, блокады, сердечная

недостаточность). После инфаркта передней стенки

функция миокарда страдает в большей степени, чем

после инфаркта нижней стенки. Выявление

локализации участка ишемии позволяет принять

решение, какое из отведений ЭКГ выбрать для

ин-траоперационного мониторинга. Аритмии и

нарушения проводимости чаще наблюдаются после

перенесенного инфаркта миокарда, а также при

дисфункции ЛЖ.

Физикальное обследование и лабораторные

исследования

Оценка состояния при ИБС и артериальной

ги-пертензии аналогична; к тому же эти

заболевания часто сопутствуют друг другу. При

нестабильной стенокардии и необходимости

экстренной опера-

ции показано исследование ферментов сыворотки.

Анализ активности МВ-фракции

креатинфос-фокиназы и 1-го изофермента

лактатдегидрогена-зы позволяет исключить

инфаркт миокарда. Определение концентрации

дигоксина и других антиаритмических препаратов

в сыворотке показано для исключения

токсического действия лекарств.

У 25-50 % больных с ИБС без инфаркта мио-

карда в анамнезе отклонения на предоперационной

ЭКГ отсутствуют. ЭКГ-признаки ишемии часто

проявляются только во время приступа

стенокардии. Наиболее распространенными на-

ходками на предоперационной ЭКГ являются не-

специфические изменения сегмента ST и зубца T.

Перенесенный инфаркт чаще всего проявляется

патологическим зубцом Q или исчезновением зубца

R в отведениях, соответствующих локализации

инфаркта. Иногда встречаются АВ-блокада 1-й

степени, блокада ветви или ножки пучка Гиса.

Устойчивый подъем сегмента ST, последовавший

за инфарктом миокарда, часто свидетельствует

об аневризме ЛЖ. Удлинение интервала QT (QT

0

>

0,44 с; QT

0

= QT/YRR) может быть обусловлено

ишемией миокарда, действием лекарственных

средств (антиаритмические препараты класса Ia,

антидепрессанты и фенотиазины), электролитными

нарушениями (гипокалиемия или ги-помагниемия),

вегетативной дисфункцией, пролапсом

митрального клапана или, значительно реже,

является врожденным. Удлинение интервала QT

сопряжено с риском возникновения желудочковых

аритмий, особенно полиморфной желудочковой

тахикардии (пируэтной тахикардии), которая

вызывает фибрилляцию желудочков. Удлинение

интервала QT отражает неоднородное замедление

реполяризации желудочков и способствует

развитию феномена риентри (гл. 19). Плановую

операцию необходимо отложить до устранения

электролитных нарушений и побочных эффектов

лекарственных средств. В отличие от полиморфной

желудочковой аритмии с нормальным интервалом

QT, которую лечат обычными антиаритмическими

препаратами (гл. 19 и 48), при полиморфной

тахиаритмии с удлиненным интервалом QT

показаны электрокардиостимуляция или

назначение препаратов магния. При врожденном

удлинении интервала QT показаны

(3-адренобло-каторы. Также эффективна блокада

левого звездчатого узла (гл. 18), что позволяет

установить роль вегетативной дисфункции в генезе

этого состояния.

Рентгенография грудной клетки помогает ис-

ключить кардиомегалию и застой в легочных сосу-

дах, обусловленный дисфункцией ЛЖ. Относи-

тельно редкая находка — кальциноз коронарных

сосудов, аорты или аортального клапана.

Специализированные исследования

При скрининге у здоровых людей неинвазивные

нагрузочные пробы имеют низкую прогностическую

ценность, но их результаты достоверны у больных

с подозрением на ИБС (теорема условной

вероятности Байеса). Очень важна их правильная

интерпретация.

А. Холтеровский мониторинг. Длительный ам-

булаторный ЭКГ-мониторинг (холтеровский мо-

ниторинг) полезен для оценки аритмий, эффек-

тивности антиаритмической терапии, частоты и

тяжести приступов ишемии миокарда. При ИБС

нередко выявляются эпизоды безболевой ишемии.

Кроме того, ишемия, обнаруженная в предопера-

ционном периоде при холтеровском мониторинге,

хорошо коррелирует с вероятностью развития

ишемии в интра- и послеоперационном периоде.

Данная скрининговая проба обладает достоверной

отрицательной прогностической ценностью в от-

ношении послеоперационных сердечно-сосудистых

осложнений.

Б. ЭКГ-проба с физической нагрузкой. Диа-

гностическая ценность этой пробы значительно ог-

раничена при изменениях сегмента ST на исход-

ной ЭКГ, а также при невозможности выполнять

нагрузку, соответствующую увеличению ЧСС до

85 % от расчетного максимума (вследствие ус-

талости, одышки или лекарственной терапии). Об-

щая чувствительность пробы — 65 %, а специфич-

ность — 90 %. Она наиболее чувствительна (85 %)

при поражении главного ствола левой коронарной

артерии и при трехсосудистом поражении. Нор-

мальные результаты пробы не исключают ИБС

полностью, но указывают на отсутствие тяжелого

поражения коронарных артерий. Важными харак-

теристиками являются степень депрессии сегмента

ST, его конфигурация, время возникновения после

начала и исчезновения после прекращения

физической нагрузки. Кроме того, при выполне-

нии пробы могут возникать колебания АД и арит-

мии. Желудочковая аритмия, обусловленная

физической нагрузкой, часто свидетельствует о тя-

желом поражении коронарных артерий,

сочетан-ном с дисфункцией ЛЖ. Ишемия приводит

к электрической нестабильности в

кардиомиоцитах. Критерии нагрузочной пробы,

свидетельствующие о тяжелом многососудистом

поражении, приведены в табл. 20-9.

В. Сцинтиграфию миокарда с таллием прово-

дят в сочетании с физической или фармакологи-

ческой (коронарный вазодилататор дипиридамол)

нагрузкой. Исследование имеет высокую чувстви-

тельность, но лишь удовлетворительную специ-

фичность в отношении выявления ИБС. Метод

особенно хорош для диагностики двух- и

трехсосу-дистого поражения и позволяет обнаружить

участки ишемии и рубцовых изменений, произвести

их количественную оценку и дифференцировать

одно от другого. Дефекты наполнения, исчезающие

в фазу распределения, свидетельствуют о преходя-

щей ишемии миокарда, а не о перенесенном ин-

фаркте. Сцинтиграфию миокарда с таллием в соче-

тании с дипиридамолом назначают, когда больной

не способен выполнить физическую нагрузку из-за

общего плохого состояния или заболевания пери-

ферических сосудов.

Г. Двухмерная эхокардиография позволяет

изучить как локальную, так и общую сократимость

ЛЖ. Выявляемые нарушения локальной сократи-

мости миокарда и рассчитываемая фракция выброса

хорошо коррелируют с результатами коронарной

ангиографии. Добутаминовая

стресс-эхокардио-графия — тест, позволяющий

достоверно предсказать риск сердечно-сосудистых

осложнений. Возникновение новых или

прогрессирование имеющихся нарушений локальной

сократимости при введении добутамина

свидетельствует о выраженной ишемии миокарда.

Д. Изотопная ангиография. Посредством дан-

ного исследования оценивают фракцию выброса

левого желудочка в покое и при физической нагрузке.

Если при физической нагрузке фракция выброса не

увеличивается и отмечаются нарушения локальной

сократимости ЛЖ, то специфичность и

чувствительность этого метода в отношении ИБС

достигает почти 90 %. Фракция выброса < 50 %

свидетельствует о тяжелом поражении коронарных

ТАБЛИЦА 20-9.

Критерии ЭКГ-пробы с физической

нагрузкой, свидетельствующие о тя-

желом многососудистом поражении

Горизонтальная или косонисходящая депрессия сег-

мента ST > 2 мм

Депрессия сегмента ST на протяжении более чем

5

мин после прекращения нагрузки

Устойчивое снижение АДсист (> 15 мм рт. ст.) при

физической нагрузке, сохраняющееся не менее

10

мин

Невозможность выполнять нагрузку, соответствую-

щую увеличению ЧСС > 70 % от расчетного макси-

мума

Возникновение желудочковой тахиаритмии на фоне

низкой ЧСС

сосудов и сопряжена с высоким риском

периопера-ционных сердечно-сосудистых

осложнений.

E. Коронарная ангиография остается "золотым

стандартом" для оценки ИБС. В настоящее время

частота осложнений, обусловленных коронарной

ангиографией, находится на приемлемо низком

уровне (< 1 %). Тем не менее при сопутствующей

ИБС она показана только в том случае, когда

необходимо определить целесообразность

выполнения баллонной коронарной ангиопласти-ки

или KIII перед запланированной внесердечной

операцией. Коронарная ангиография позволяет

точно установить локализацию и степень стеноза

коронарных артерий, выявить спазм.

Гемодина-мически значимым стенозом принято

считать сужение просвета артерии более чем на

50-75 %. Оценка степени стеноза может быть

ошибочной (особенно если окклюзия составляет

40-80 %) из-за субъективности врача и типичного

представления, что стеноз имеет концентрическую

форму, хотя он часто оказывается

эксцентрическим). Тяжесть заболевания часто

выражают числом пораженных главных

коронарных артерий (одно-, двух- и трехсосудистое

поражение). Выраженный стеноз главного ствола

левой коронарной артерии представляет большую

угрозу, потому что этот сосуд кровоснабжает

практически весь левый желудочек. И даже если

стеноз не превышает 50-75 %, он может быть

гемодинамически значимым.

Вентрикулография и измерение давления в по-

лостях сердца тоже имеют важное значение. Наи-

более информативный параметр — фракция выб-

роса. К показателям выраженной дисфункции ЛЖ

относятся фракция выброса < 0,5; КДДЛЖ > 18 мм

рт. ст. после введения контрастного вещества;

сердечный индекс < 2,2 л/мин/м

2

, а также

значительные или множественные нарушения ло-

кальной сократимости.

Премедикация

Премедикация при ИБС проводится для устранения

страха, тревоги и боли перед операцией. Она

предотвращает активацию симпатической нервной

системы, неблагоприятно влияющую на кислородный

баланс миокарда. С другой стороны, передозировка

лекарственных средств опасна, потому что она

сопровождается гипоксемией, респираторным

ацидозом и артериальной гилотензией. Чаще всего

применяют бензодиазепины, иногда в сочетании с

опиоидами (гл. 8). Морфин (0,1-0,15 мг/кг в/м),

введенный со скополамином (0,2-0,4 мгв/м), тоже

позволяет добиться прекрасных результатов. Дозы

препаратов для премедикации необходимо

снизить при выраженной дисфункции ЛЖ, а так-

же при сопутствующих заболеваниях легких. При

ем предписанных лекарственных препаратов еле

дует продолжать вплоть до самой операции. Ле

карства можно принимать внутрь с небольшие

глотком воды, под язык, а также вводить в/м, в/]

или чрескожно. Резкая отмена антиангиналъны:

препаратов (особенно /3-адреноблокаторов) MO

жет спровоцировать усиление симптомов ишемиг

миокарда (эффектрикошета). Выявлено, что про

филактический прием (3-адреноблокаторов снижает

риск развития интра- и послеоперационной

ишемии миокарда, причем их действие более эф-

фективно по сравнению с таковым антагонистов

кальция. Многие врачи в периоперационном периоде

при ИБС профилактически назначают нитраты в/в

или чрескожно. Теоретически, это должно

оказывать благоприятное воздействие, однако эф-

фективность такой меры у больных, не принимав-

ших нитраты длительное время, не установлена.

Интраоперационный период

В интраоперационном периоде на кислородный

баланс в миокарде оказывает неблагоприятное

воздействие множество факторов. Главным счита-

ется активация симпатической нервной системы.

Артериальная гипертензия и возросшая сократи-

мость миокарда увеличивают потребность миокарда в

кислороде, а тахикардия увеличивает потребность и

снижает доставку кислорода (гл. 19). Ишемия

миокарда обычно обусловлена тахикардией, но она

может возникнуть и в отсутствие каких-либо явных

гемодинамических расстройств.

Цели

Главное, что должно быть обеспечено в ходе ане-

стезии у больных с ИБС,— поддержание в мио-

карде благоприятного баланса между доставкой и

потребностью в кислороде. Вызванное симпати-

ческой активацией увеличение ЧСС и АД нужно

устранять анестетиками или адреноблокаторами; в

то же время нельзя допускать снижения коро-

нарного перфузионного давления (гл. 19) и падения

содержания кислорода в артериальной крови.

Оптимальную величину АДд назвать трудно, но в

общем случае его поддерживают ^ 60 мм рт. ст.; а

при выраженном стенозе коронарных артерий еще

выше. Нельзя допускать значительного повышения

КДДЛЖ (при перегрузке объемом), поскольку это

увеличивает напряжение стенки ЛЖ (постнагрузку)

и может снизить субэндокард и аль-ный кровоток

(гл. 19). Необходимо обеспечить концентрацию

гемоглобина > 9-10 мг/дл и PaO

2

выше 60 мм рт. ст.

Мониторинг

Инвазивный мониторинг АД показан при тяжелой

ИБС, а также при наличии факторов риска развития

сердечно-сосудистых осложнений (табл. 20-1).

Мониторинг ЦВД или ДЛА (давления в легочной

артерии) показан при длительных или сложных

операциях, сопровождающихся выраженными

жидкостными сдвигами и кровопотерей (гл. 6).

Мониторинг ДЛА весьма желателен при тяжелой

дисфункции ЛЖ (фракция выброса < 40-50 %).

Двухмерная чреспищеводная эхокардиография

позволяет качественно и количественно оценить

сократимость и размеры ЛЖ (т. е. преднагрузку).

Интр(итерационную ишемию выявляют на ос-

новании изменений ЭКГ и гемодинамики, а также

нарушений локальной сократимости ЛЖ по дан-

ным чреспищеводной эхокардиографии,

Допплер-чреспищеводная эхокардиография

позволяет обнаружить недостаточность

митрального клапана, обусловленную ишемической

дисфункцией па-пиллярных мышц.

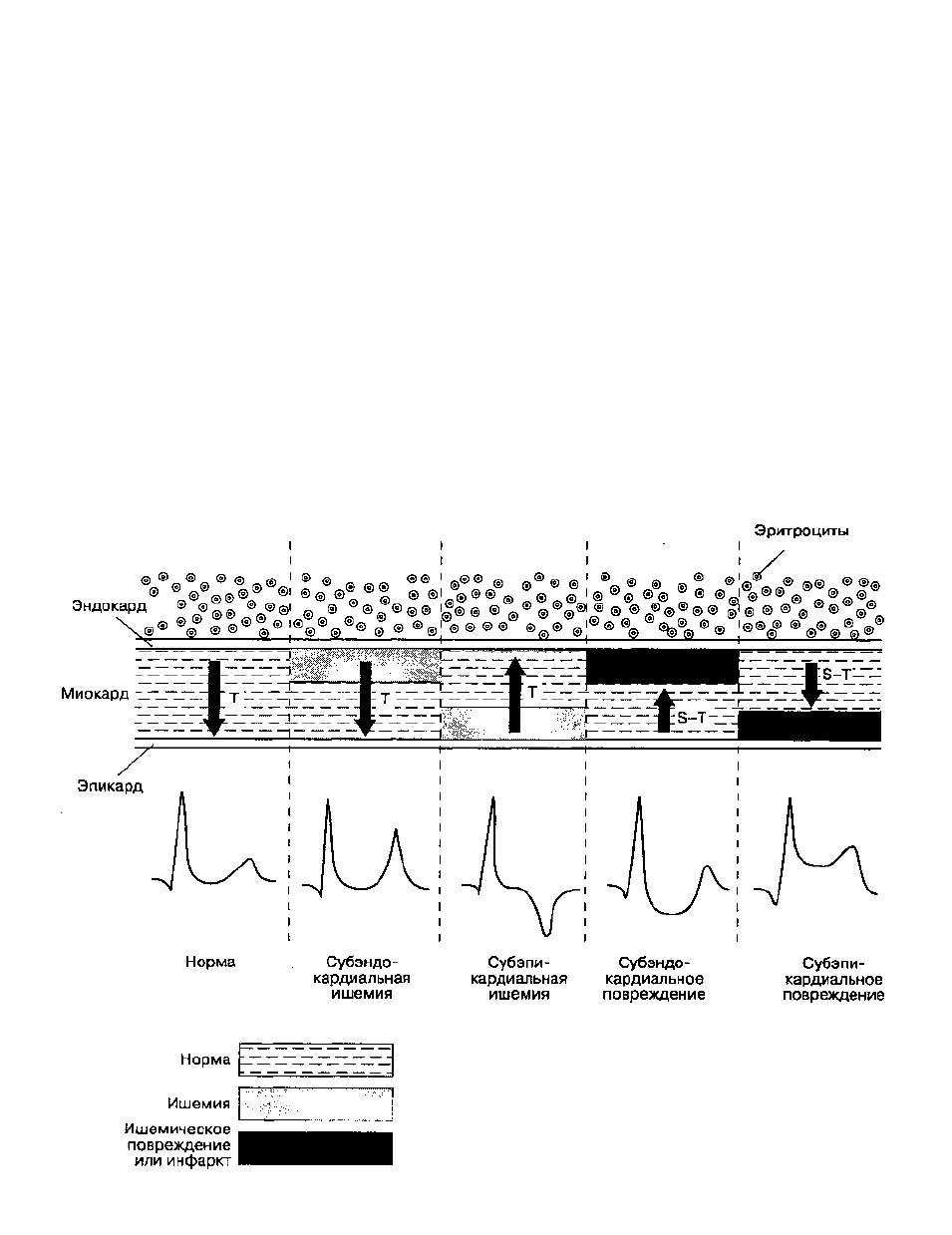

А. ЭКГ-мониторинг. Ранние ишемические из-

менения, как правило, выражены слабо, поэтому

часто их не удается распознать. К ним относятся

изменения зубца T (отрицательный зубец T, вы-

сокий остроконечный зубец T; рис. 20-1). Утяже-

ление ишемии проявляется прогрессирующей

депрессией сегмента ST. Косонисходящая и гори-

зонтальная депрессия сегмента ST более специ-

фичны для ишемии, чем косовосходящая депрессия.

Подъем сегмента ST редко наблюдается при

вне-сердечных операциях] он указывает на

тяжелую ишемию, спазм коронарных артерий или

инфаркт. Ишемия может возникать при

предсердной или желудочковой аритмии неясного

генеза, а также при появлении блокады.

Чувствительность ЭКГ в отношении ишемии

зависит от числа отведений. Установлено, что

наиболее информативен мониторинг отведений

V

5

, V

4

, II, V

2

и V

3

(в порядке убывания

чувствительности). Оптимально одновременное

выполнение мониторинга по крайней мере двух

отведений. Мониторинг II отведения

Рис. 20-1. Электрокардиографические признаки ишемии миокарда. Пример ишемии и ишемического повреждения. (С

изменениями. Из: Schamroth L The 12 Lead Electrocardiogram. Blackwell, 1989.)

осуществляется при ишемии нижней стенки ЛЖ и

аритмиях, а мониторинг V

5

— при ишемии передней

стенки ЛЖ. Пищеводное отведение информативно

при ишемии задней стенки ЛЖ. Если по

техническим условиям выполняется мониторинг

только одного канала, то максимальную чувстви-

тельность обеспечивает модифицированное отве-

дение V

5

(гл. 6).

Б. Гемодинамический мониторинг. Самые рас-

пространенные гемодинамические нарушения при

приступах ишемии миокарда — артериальная

ги-пертензия и тахикардия. Почти всегда они

служат причиной, а не следствием ишемии.

Артериальная гипотензия — это позднее и

угрожающее проявление ишемии. Изменение ДЗЛА

— наиболее чувствительный гемодинамический

коррелят ишемии, которая часто, хотя и не всегда,

вызывает резкое повышение ДЗЛА. Внезапное

возникновение выраженной волны v на кривой ДЗЛА

указывает на острую митральную

недостаточность, обусловленную ишемической

дисфункцией папиллярных мышц или острой

дилатацией ЛЖ.

В. Двухмерная чреспищеводная

эхокардио-

графия

позволяет оценить общую и

локальную сократимость ЛЖ, а также функцию

клапанов. Нарушения локальной сократимости

считаются быстро проявляющимся и более

чувствительным, по сравнению с ЭКГ,

индикатором ишемии миокарда. В эксперименте на

животных обнаружено, что при снижении

коронарного кровотока нарушения локальной

сократимости миокарда развиваются раньше, чем

определяются изменения на ЭКГ. В некоторых

исследованиях установлено, что возникновение

нарушений локальной сократимости во время

операции коррелирует с частотой

послеоперационных инфарктов, однако не все эти

нарушения имеют ишемическую природу. На-

рушения локальной и общей сократимости могут

быть обусловлены изменениями ЧСС,

предна-грузки, постнагрузки, а также влиянием

лекарственных средств на инотропную функцию

миокарда. Уменьшение систолического утолщения

стенки ЛЖ — иногда более достоверный показа-

тель ишемии, чем сократимость. К сожалению, для

чреспищеводной эхокардиографии необходимы

дорогостоящая аппаратура и хорошее владение

методикой.

Выбор методики анестезии

А. Регионарная анестезия. В настоящее время

превосходство регионарной анестезии над общей

при ИБС не доказано. Регионарная анестезия счи-

тается методом выбора при операциях на конечно-

стях, в области промежности и, возможно, на органах

нижнего части брюшной полости. Резкое падение АД

при спинномозговой или эпидуральной анестезии

необходимо быстро устранить введением малых доз

фенилэфрина (25-50 мкг). Это позволяет

поддержать достаточное коронарное

пер-фузионное давление до тех пор, пока не будет

проведена инфузия жидкости. При брадикардии

предпочтительнее применять эфедрин в малых дозах

(5-10мг). Введение инфузионных растворов перед

началом анестезии предупреждает развитие

выраженной гипотонии (гл. 16).

Больные с компенсированной сердечной не-

достаточностью переносят сочетанную с регио-

нарной анестезией симпатическую блокаду на

удивление хорошо, и иногда не требуется пред-

варительного введения инфузионных растворов.

Мозаичная или неполная хирургическая анестезия,

а также чрезмерная седация вызывают стресс у

больного и могут спровоцировать возникновение

ишемии миокарда. В таких случаях переходят от

регионарной анестезии к общей и устраняют

артериальную гипертензию, тахикардию, гипоксию и

гиперкапнию.

Б. Общая анестезия.

1. Индукция анестезии. Подавляющему боль-

шинству пациентов с ИБС индукцию анестезии

проводят в соответствии с принципами, соблюдае-

мыми при артериальной гипертензии, поскольку у

многих больных с ИБС имеется данная патология.

Вместе с тем при среднетяжелой и тяжелой ИБС

(трехсосудистое поражение, поражение главного

ствола левой коронарной артерии, фракция выброса

< 50 %) индукция анестезии требует некоторой

модификации. Индукция анестезии должна

минимально влиять на гемодинамику, обеспечивать

надежное выключение сознания и достаточную

глубину анестезии для предотвращения прес-сорной

реакции на интубацию (в случаях, когда интубация

необходима). Вне зависимости от используемого

препарата, эти цели наиболее полно достигаются

при медленном дробном введении анестетика,

которое позволяет избежать резкого падения АД,

характерного для быстрой одномоментной

инъекции всей расчетной дозы. Анесте-тик

титруют, добиваясь вначале утраты сознания, а

затем приемлемого снижения АД, что позволяет

учесть индивидуальную вариабельность реакции на

препарат. При данной методике глубина анестезии,

достаточная для интубации трахеи, достигается при

меньшем угнетении кровообращения, чем при

одномоментном струйном введении. Использование

миорелаксанта (после исчезновения рого-вичного

рефлекса) и вспомогательной ИВЛ обес-

печивают адекватную оксигенацию. Трахею

инту-бируют после достижения необходимой

глубины анестезии или при снижении АД до

опасных величин. На каждом этапе индукции

анестезии обязательно контролируют величины АД,

ЧСС и показатели ЭКГ.

2. Выбор анестетиков и вспомогательных

средств:

а. Индукция анестезии. В большинстве случаев

выбор конкретного препарата не играет решающего

значения. Часто используют барбитураты,

этомидат, пропофол, бензодиазепины, опиоиды и

их сочетания. Кетамин обладает

симпатомиме-тическрш эффектом, что может

неблагоприятно сказываться на кислородном

балансе в миокарде, поэтому его следует

применять не изолированно, а в сочетании с

другими препаратами. Использование кетамина с

бензодиазепином не вызывает выраженной

симпатической стимуляции и характеризуется

относительно стабильной гемодинами-кой с

минимальной депрессией миокарда. Такое

сочетание препаратов особенно полезно при тяжелой

дисфункции ЛЖ.

При тяжелой дисфункции ЛЖ широкую попу-

лярность приобрела анестезия с использованием

высоких доз опиоидов. За исключением мепериди-на

(в больших дозах), опиоиды практически не уг-

нетают кровообращения. Вместе с тем опиоиды,

введенные с другими внутривенными анестетиками

(особенно с бензодиазепинами), способны вызвать

значительную депрессию кровообращения. Хотя

аналогичная ситуация иногда возникает и при

индукции анестезии исключительно высокими

дозами опиоидов (гл. 21), этот эффект обусловлен,

вероятно, исчезновением повышенного исходного

симпатического тонуса (при тяжелой дисфункции

ЛЖ сердечный выброс часто поддерживается за

счет повышенного симпатического тонуса; гл. 19).

К сожалению, моноанестезия опио-идами не

считается адекватной из-за неприемлемо высокой

частоты интраоперационного восстановления

сознания и возникновения гипертензии (гл. 21).

Более того, при использовании этой методики

анестезии длительно угнетается дыхание в

послеоперационном периоде, что делает ее не-

приемлемой для большинства внесердечных хи-

рургических вмешательств.

Предотвращение прессорной реакции на инту-

бацию трахеи обсуждается в разделе, посвящен-

ном артериальной гипертензии.

б. Поддержание анестезии. При сохранной

функции ЛЖ для поддержания анестезии при-

меняют ингаляционные анестетики, при дис-

функции ЛЖ — методики на основе опиоидов.

При фракции выброса < 40-50 % переносимость

кардиодепрессивного действия ингаляционных

анестетиков значительно снижена. Закись азота,

особенно в сочетании с опиоидами, также способна

существенно угнетать систему кровообращения.

Данные о влиянии ингаляционных анестетиков

на коронарное кровообращение представлены в

табл. 20-10. Десфлюран, по-видимому, действует

аналогично изофлюрану. Все ингаляционные ане-

стетики благоприятно влияют на кислородный ба-

ланс миокарда, снижая потребность в большей сте-

пени, нежели доставку. Изофлюран — наиболее

мощный коронарный вазодилататор. Он сильнее

расширяет миокардиальные артерии, чем более

крупные эпикардиальные. С другой стороны,

изофлюран при определенных условиях вызывает

"феномен обкрадывания" коронарного кровотока,

что может спровоцировать ишемию. "Феномен об-

крадывания" возникает в участках миокарда, рас-

положенных дистальнее выраженного стеноза

эпикардиальных артерий и кровоснабжаемых за

счет коллатералей. Сосуды, кровоснабжающие

ишемизированные участки, уже находятся в состо-

янии максимальной вазодилатации, поэтому рас-

ширение миокардиальных артерий в окружающей

нормальной ткани вызывает перераспределение

коллатерального кровотока в направлении от

ише-мизированной области. Клиническая

значимость приведенных выше данных

противоречива, и изофлюран остается самым

распространенным ингаляционным анестетиком,

применяемым у больных с ИБС.

При обнаружении интраоперационной ишемии

необходимо быстро идентифицировать и устра-

нить спровоцировавшие ее факторы. Исключают

нарушения оксигенации, устраняют

гемодинами-ческие расстройства (артериальную

гипо- или ги-пертензию, тахикардию). Если не

удается выявить или ликвидировать причину

ишемии, то показана инфузия нитроглицерина. Для

этого целесообразно

ТАБЛИЦА 20-10. Влияние ингаляционных анесте-

тиков на коронарное кровообра-

щение

Препарат Коронарная

вазо-дилатация

Коронарный

кровоток

Потребность

миокарда в

кислороде

Галотан

Энфлюран

Изофлюран

т

Tt T T t

1 I О

11 11

1

T = повышает; | = снижает; О = не влияет.

установить внутриартериальныи катетер, а в неко-

торых случаях (при среднетяжелой и тяжелой дис-

функции ЛЖ) — еще и катетер в легочной артерии.

В. Миорелаксанты.

Отсутствие неблагоприят-

ного влияния на сердечно-сосудистую систему де-

лает такие препараты, как рокуроний, векуроний,

пипекуроний и доксакурий практически идеаль-

ными миорелаксантами при ИБС. В редких случаях

векуроний (и атракурий) могут вызывать выра-

женную брадикардию, но практически всегда она

возникает при сопутствующем введении наркоти-

ческого анальгетика. Медленное введение

атра-курия в дозе < 0,4 мг/кг и мивакурия в дозе до

0,15 мг/кг также практически не сказывается на

гемодинамике. Сукцинилхолин стимулирует

вегетативные узлы и м-холинорецепоторы сердца,

что может по разному влиять на ЧСС и АД (гл. 9).

Гемодинамические эффекты сукцинилхолина за-

висят от соотношения симпатического и парасим-

патического тонуса, применения

холиноблокато-ров в ходе премедикации и

(3-адреноблокаторов в предоперационной терапии.

У больных, которым перед операцией назначали

(3-адреноблокаторы, после введения

сукцинилхолина иногда развивается брадикардия.

Другие миорелаксанты при правильном ис-

пользовании (гл. 9) также безопасны при ИБС. Более

того, их побочное влияние на кровообращение

позволяет устранить нежелательные эффекты

других препаратов: например, ваголитические

свойства панкурония компенсируют

ваготоничес-кое действие мощных наркотических

анальгетиков (гл. 8). Сочетание панкурония с

метокурином также обеспечивает адекватную

гемодинамическую стабильность.

Устранение эффекта миорелаксантов ингиби-

торами ацетилхолинэстеразы (в сочетании с

M-XO-линоблокаторами) не оказывает

отрицательного воздействия при ИБС.

Использование гликопир-ролата вместо атропина

уменьшает риск преходящей тахикардии (гл. 10).

Послеоперационный период

Стрессовое воздействие на миокард может продол-

жаться во время пробуждения и в ближайшем по-

слеоперационном периоде. Пациенту проводят ин-

галяцию кислорода до достижения адекватной

оксигенации. Для устранения дрожи применяют

меперидин (20-30 мг в/в), клонидин (75 мкг в/в),

кетансерин (10 мг в/в) или буторфанол (1-2 мг в/в).

Гипотермию устраняют поверхностным согреванием

тела теплым воздухом. Для лечения послеопера-

ционной боли назначают анальгетики парентераль-

но или регионарную анестезию (гл. 18). При подо-

зрении на перегрузку жидкостью или при тяжелой

дисфункции ЛЖ в анамнезе показана рентгеногра-

фия грудной клетки. Застой в легких удается быстро

устранить введением фуросемида (20-40 мг в/в) или

вазодилататора (нитроглицерин в/в).

Наибольшим риском чревата нераспознанная

послеоперационная ишемия. Большинство

пери-операционных инфарктов миокарда с

патологическим зубцом Q развиваются в течение 72

ч после операции (обычно на вторые-третьи сутки),

значительное число инфарктов миокарда без

патологического зубца Q развиваются в первые

сутки. При периоперационном инфаркте боль в

груди испытывают меньше половины больных,

поэтому для исключения данного осложнения

показано выполнение ЭКГ в 12 отведениях. Наиболее

распространенное проявление инфаркта миокарда

— необъяснимая артериальная гипотензия. Другие

симптомы включают сердечную недостаточность и

изменения психического статуса. Почти все

больные, имеющие эти осложнения, старше 50 лет.

Диагноз чаще всего ставят на основании ЭКГ и

определения активности ферментов; реже исполь-

зуют сцинтиграфию.

Приобретенные пороки сердца и

гипертрофическая

кардиомиопатия

1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

При предоперационном обследовании необходимо

оценить тяжесть и гемодинамическую значимость

поражения сердца, остаточную функцию желудочков

и вторичные нарушения функции легких, почек и

печени. Следует исключить сопутствующую ИБС,

особенно при наличии факторов риска и у пожилых

больных. При аортальном стенозе или регургитации

ишемия миокарда может возникать и в отсутствие

выраженной обструкции коронарных артерий.

Анамнез

Особое внимание уделяют жалобам, указывающим

на дисфункцию ЛЖ, и сопоставляют их с данными

инструментального исследования. Эти жалобы

включают утомляемость, плохую переносимость

физической нагрузки, отеки ног, одышку, ортопноэ

(одышка в положении лежа, уменьшающаяся в

положении сидя), ночные приступы сердечной

астмы (тяжелые приступы одышки, иногда в

сочетании с бронхоспазмом, от которых больной

ТАБЛИЦА 20-11. Модифицированная функциональная

классификация болезней сердца

Нью-Йоркской кардиологической

ассоциации

Класс

Клиническая картина

I

Симптомы возникают только при значитель-

ной физической нагрузке

Il

Симптомы возникают при умеренной физи-

ческой нагрузке

III

Симптомы возникают при незначительной

физической нагрузке

IV

Симптомы возникают в состоянии покоя

просыпается). Функциональная классификация бо-

лезней сердца Нью-Йоркской кардиологической ас-

социации (табл. 20-11) позволяет разделить больных

на классы в зависимости от тяжести сердечной

недостаточности, сравнивать результаты

лечения и оценивать прогноз. Пациента

расспрашивают о болях в груди. Отмечают невро-

логические симптомы (некоторые приобретенные

пороки сердца сопряжены с риском тромбоэмбо-

лии). Следует полностью собрать сведения о пред-

шествующих операциях на сердце

(комиссурото-мия, протезирование клапана).

Оценивают эффективность применения и по-

бочное действие лекарственных препаратов. Чаще

всего больные принимают дигоксин, диуретики,

вазодилататоры, ингибиторы АПФ, антиаритми-

ческие средства и антикоагулянты. Дигоксин

обычно назначают для снижения ЧСС при мерца-

тельной аритмии. Цель — обеспечить ЧСС <

80-90/мин в покое и < 120/мин при стрессах или

физической нагрузке. Симптомы передозировки

дигоксина включают: аритмию, тошноту и рвоту,

спутанность сознания, нарушение зрения (измене-

ния цветового восприятия, скотомы). Аритмии,

обусловленные дигоксином, возникают в резуль-

тате сочетания повышенного автоматизма и сни-

женной проводимости в специализированных

клетках предсердий, желудочков, AB- и синусового

узлов. Вазодилататоры назначают для снижения

пред- и/или постнагрузки. Избыточная

вазодила-тация, которая часто проявляется

постуральной гипотонией, ухудшает

переносимость физической нагрузки.

Физикальное обследование

Прежде всего необходимо выявить симптомы за-

стойной сердечной недостаточности. Приобретен-

ные пороки сердца могут сопровождаться как

ле-вожелудочковой (протодиастолический ритм

галопа, влажные хрипы в легких), так и

правоже-лудочковой (набухание шейных вен,

печеночно-яремный рефлюкс,

гепатоспленомегалия, отеки на ногах)

недостаточностью. Аускультация позволяет

установить тип порока сердца (табл. 20-12), но

более достоверным методом для этого является

ЭхоКГ. Документируют, если присутствует, не-

врологический дефицит (возникает при

кардио-генной эмболии).

Лабораторные исследования

В дополнение к исследованиям, проводимым при

артериальной гипертензии и ИБС, у больных с

правожелудочковой недостаточностью при ве-

нозном застое в печени показано исследование

функции печени (гл. 34). При выраженной одышке

обязательно исследуют газы артериальной крови.

ТАБЛИЦА 20-12. Влияние аускультативных проб на шумы сердца (приведены только устойчивые эффекты)

Систолические шумы

Диастолические шумы

Проба

СКЛА TH

гкмп

пмк

MH ДМЖП

AC

НКЛА TC

АН MC

Вдох

Г T

T t

Проба Вальсальвы

T

t

T

i

T

J

Переход в положение стоя

T

t

I

Приседание или сжатие руки в кулак

1

I

1 T

i

t T

Подъем ног

T

[

1

t

T

Временное пережатие артерии

t t

T

Ингаляция амилнитрита

г т

t

T

I I

t

I T

i t

t — усиление шума; | —

ослабление шума.

АН — аортальная недостаточность; AC — аортальный стеноз; ГКМП — гипертрофическая кардиомиопатия; ДМЖП — дефект

межжелудочковой перегородки; MH — митральная недостаточность; MC — митральный стеноз; ПМК — пролапс митрального

клапана; НКЛА — недостаточность клапана легочной артерии; СКЛА — стеноз клапана легочной артерии; TH —

трикуспи-

дальная недостаточность; TC — трикуспидальный стеноз.