Мищенко А.М. Сборник задач по линейным электрическим цепям с кратким изложением теории

Подождите немного. Документ загружается.

41

Задачи

1. Резистор с сопротивлением 8 Ом включен последовательно с

катушкой индуктивности имеющей сопротивление 6 Ом. Найти

сопротивление катушки индуктивности, при котором потребляемая

мощность уменьшиться в два раза. Если эти элементы соединить

параллельно, то можно ли понизить потребляемую мощность изменением

сопротивления катушки индуктивности.

2.

Неидеальная емкость подключена к источнику ЭДС с Е = 195 В,

f = 50 Гц. Амперметр показал ток 3 А, а ваттметр 15,3 Вт. Представляя

неидеальную емкость цепью из

резистора и идеальной емкости

соединенных 1) последовательно

и 2) параллельно найти их

значения.

3.

Определить показания

вольтметров V

1

, V

2

и ваттметра

W. Построить векторную

диаграмму. Известно, что втекающий ток

)60sin(2)(

o

+= tti

ω

[A].

4.

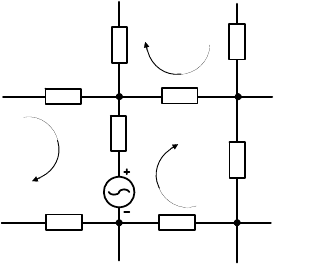

Найти токи во всех ветвях, мощность, поставляемую источником,

и мощности, рассеиваемые на сопротивлениях. Убедиться, что мощность,

поставляемая источником в схему, равна рассеиваемой мощности на

сопротивлениях. Построить векторную диаграмму. R

1

= 200 Ом,

R

2

= 100 Ом, X

L

= X

C

= 200 Ом, E = 300 В.

5.

Найти: 1) токи во всех ветвях; 2) мощность, поставляемую

источником; 3) сдвиг фаз между ЭДС и токами в ветвях; 4) наибольшие

величины энергий на емкости и индуктивности. R

1

= R

2

= 0,8 Ом,

L = 0,008 Гн, C = 1200 мкФ, E =118 В, f = 50 Гц.

6.

Вольтметр, амперметр и ваттметр, подключенные к

двухполюснику, показали следующие значения: 100 B, 2 A, 160 Вт. Для

определения характера реактивного сопротивления двухполюсника

параллельно ему был подключен конденсатор с X

C

= 100 Ом. Показания

вольтметра и ваттметра не изменились, а амперметр стал показывать

R

2

R

1

X

C

X

L

V

2

V

1

W

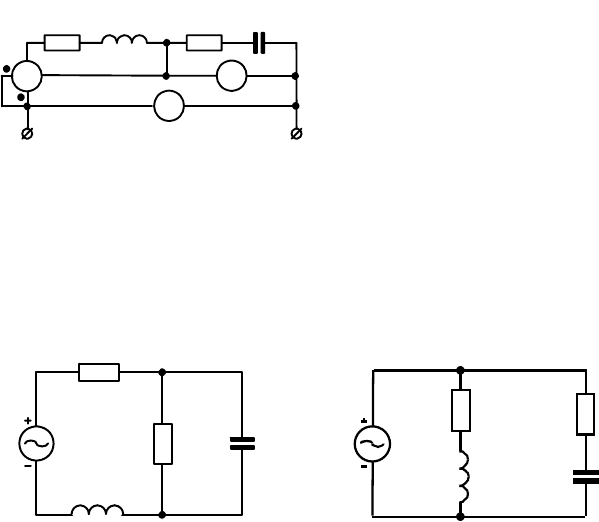

Рис. к задаче 3

R

1

R

2

L

CE

R

1

R

2

L

C

E

Рис. к задаче 4 Рис. к задаче 5

42

2,72 А. Определить эквивалентные параметры двухполюсника.

7.

Вольтметр, амперметр и ваттметр, подключенные к

двухполюснику, показали следующие значения: 26 B, 4 A, 40 Вт. Для

определения характера реактивного сопротивления двухполюсника

последовательно ему был подключен конденсатор. При том же

приложенном напряжении амперметр и ваттметр показали значения: 5,5 A,

76,5 Вт. Определить эквивалентные параметры двухполюсника и

сопротивление конденсатора.

8.

Найти, как меняется амплитуда и фаза напряжения между точками

а и б при изменении сопротивления R

1

от 0 до ∞.

9.

Установить пределы изменения фаза напряжения между точками

а и б относительно фазы ЭДС при изменении индуктивности L от 0 до ∞.

Как при этом ведет себя амплитуда напряжения.

10.

Найти токи во всех ветвях схемы, мощность рассеиваемую в цепи

и мощности развиваемые источниками для двух случаев. 1) Источники

энергии работают на одной частоте равной ω,

BE 10=

&

,

)2exp(2

0

π

jI =

&

[А], R = 10 Ом, X

C

(ω) = 10 Ом, X

L1

(ω) = X

L2

(ω) = 5 Ом;

2) Частота источника тока равна 2ω, а частота источника напряжения – ω.

11.

Определить показания амперметра и вольтметра

электромагнитной системы. R = 0,5 кОм, L = 0,4 Гн, C

1

=0.5 мкФ,

C

2

=1,0 мкФ,

)3000sin(3)1000sin(55)( tttE

+

+=

[В].

R

R

C

а

б

R

1

E

R

R

L

а

б

R

1

E

М

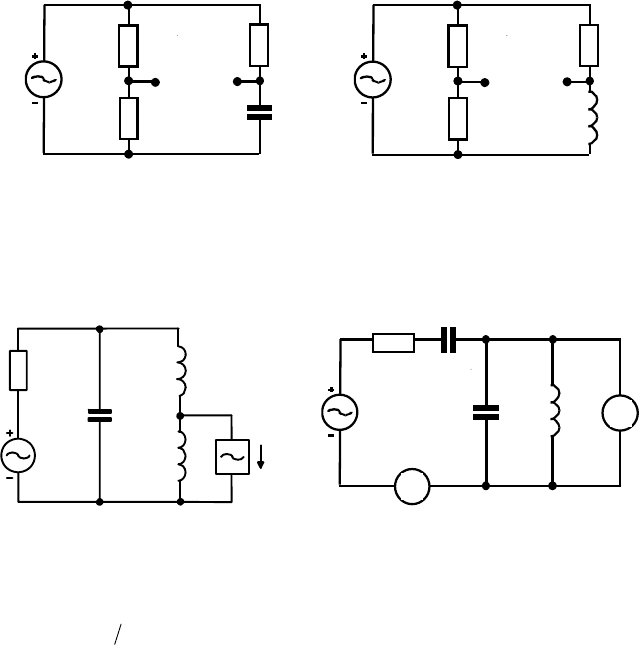

Рис. к задаче 8 Рис. к задаче 9

I

01

X

L1

R

E

X

C

X

L2

C

1

R

L

E

C

2

М

A

V

Рис. к задаче 10 Рис. к задаче 11

43

12.

Определить R

5

и L по известным величинам R

1

, R

2

, R

3

, R

4

, C,

U

ab

= 0.

13.

Найти величину Z, обеспечивающую U

A

= 0.

14.

Определить действующие значения, токов во всех ветвях и ЭДС

генератора, а так же мощность, потребляемая цепью. X

1

= 8 Ом, X

2

= 5 Ом,

X

3

= 10 Ом, R

1

= 2 Ом, R

2

= 5 Ом R

3

= 10 Ом, вольтметра показывает 20 В.

15.

Определить: 1) действующие значения, токов во всех ветвях;

2) ЭДС генератора; 3) мощность, потребляемую цепью. R

1

= 3 Ом,

R

2

= 1 Ом, R

3

= X

1

= X

2

= X

3

= 2 Ом, вольтметра показывает 30 В.

C

R

1

L

U

R

2

R

3

R

5

R

4

b

a

М

E

2

E

1

E

3

Z

C

R

1

R

2

L

U

A

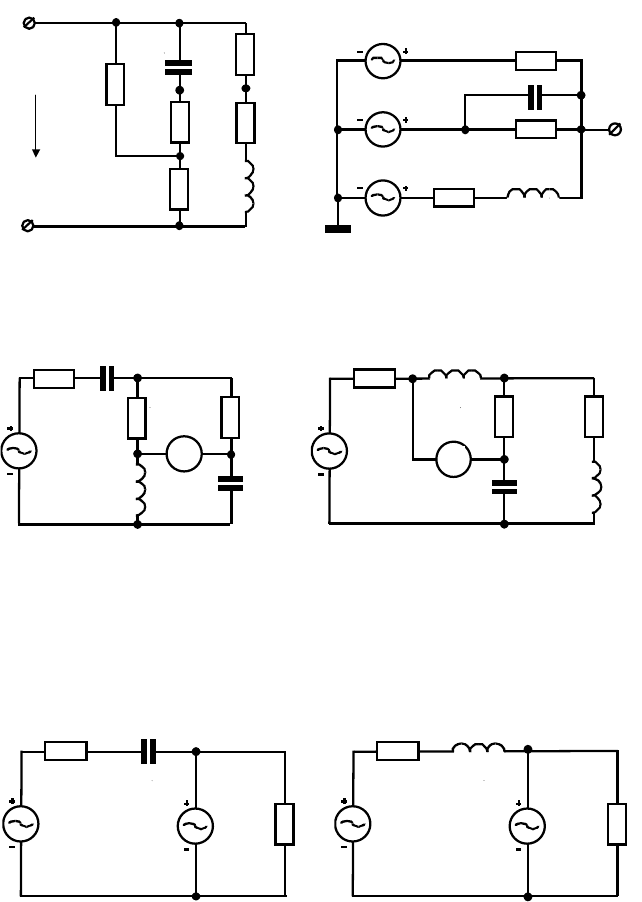

Рис. к задаче 12 Рис. к задаче 13

R

1

X

2

X

1

а

б

R

3

E

X

3

R

2

V

R

1

X

2

X

3

а

б

R

2

E

X

1

R

3

М

V

Рис. к задаче 14 Рис. к задаче 15

R

1

E

1

X

C

R

2

E

2

М

R

1

E

1

X

L

R

2

E

2

М

Рис. к задаче 16 Рис. к задаче 17

44

16.

Найти условия на амплитуду и фазу источников ЭДС, чтобы

второй источник потреблял энергию. R

1

= R

2

=X

C

= R.

17.

Найти условия на амплитуду и фазу источников ЭДС, чтобы

второй источник поставлял энергию в схему. R

1

= R

2

= X

L

= R.

18.

При каком соотношении сопротивлений элементов ток во втором

резисторе будет сдвинут по фазе относительно приложенного напряжения

на 90

0

. На основании полученного выражения определить сопротивление

R

3

, если R

1

= 2 Ом, R

2

= 4 Ом, X

1

= 4 Ом, X

2

= 8 Ом. Измениться ли условие

на R

3

при замене в схеме катушек индуктивности на емкости.

19.

При каком соотношении сопротивлений индуктивности и емкости

ток в Z не будет зависеть от величины Z. Найти этот ток.

20.

Найти токи во всех ветвях схемы, мощность рассеиваемую в цепи

и мощности развиваемые

источниками для двух

случаев. 1) Источники

энергии работают на

одной частоте равной ω,

R

1

= R

2

= X

C

(ω) = X

L

(ω);

2) Частоты первого источ-

ника напряжения и источ-

ника тока равны ω, а

частота второго источника

напряжения – 2ω.

R

1

E

X

1

R

2

X

2

R

3

М

E

X

C

X

L

Z

М

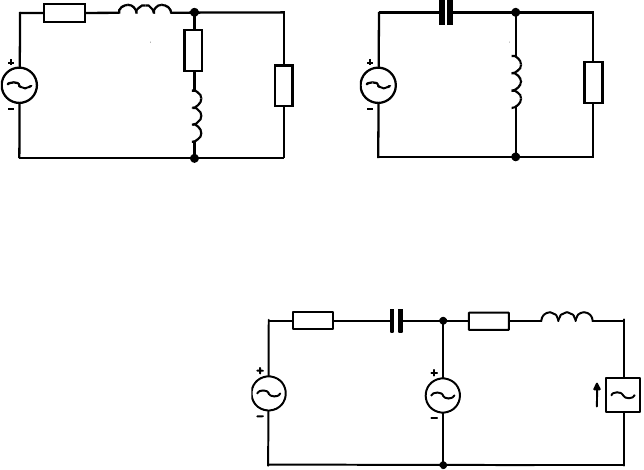

Рис. к задаче 18 Рис. к задаче 19

R

1

E

1

X

C

R

2

E

2

X

L

I

01

М

Рис. к задаче 20

45

§ 3 Расчет электрических цепей основными методами

Приведенные методы расчета относятся к синусоидальным и

постоянным источникам тока и напряжения. Линейность элементов цепи

позволяет обобщить рассматриваемые методы на случай источника с

произвольной формой сигнала, представляя его в виде суммы гармоник.

Искомые токи и напряжения будут являться суммой токов и напряжений,

рассчитанных для

гармоник. В случае наличия в схеме нескольких

источников работающих на разной частоте или по более сложному закону

искомые напряжения и токи являются суперпозицией напряжений и токов,

рассчитанных для каждого источника в отдельности, когда другие

источники удалены из электрической цепи. Удаление источника

производят либо замыканием идеального источника напряжения, либо

отсоединением идеального источника

тока. Элементы схемы, изо-

бражающие внутреннее сопротивление или проводимость источника,

остаются включенными в схему.

Общая система уравнений для расчета узловых напряжений и токов

имеет достаточно большое количество линейно независимых уравнений.

Ранг такой системы равен

)1(

−

+

qp , где p и q – количество ветвей и

узлов в цепи. Даже использование второго закона Кирхгофа понижает ранг

системы только до величины раной количеству ветвей. Трудоемкость

решения таких систем уравнений вызвало появление в электротехнике

методов, позволяющие на основе физических свойств цепей получать

системы уравнений меньшего ранга. Для простых схем эти методы

позволяют делать быстрые расчеты, без привлечения вычислительной

техники, что удобно в практике физического макетирования.

Наиболее важные методы расчета цепей: метод контурных токов,

метод узловых напряжений, метод суперпозиции, а также эффективный

метод определения тока или падения напряжения только для одной ветви:

метод эквивалентного источника.

Метод контурных токов

Метод контурных токов основан на

принципе суперпозиции,

позволяющем вместо физических токов ввести фиктивные контурные

токи, текущие в каждом замкнутом контуре. Такие токи автоматически

являются решениями уравнений Кирхгофа для токов, так как входят в них

одновременно со знаком “+” и “–”: в каждый узел контурный ток втекает и

сразу же из него вытекает. Поэтому для нахождения контурных токов

достаточно иметь систему уравнений, записанных по второму закону

Кирхгофа. Это позволяет понизить ранг общей системы уравнений до

)1( −− qp . Эти уравнения записывают, определяя падение напряжений на

46

каждом элементе контура, путем обхода его в направлении контурного

тока. Причем, для удобства полагают, что все контурные токи текут в

одном направлении, например, по часовой стрелке.

Физические токи находят по найденным контурным токам простыми

алгебраическими вычислениями, а узловые потенциалы рассчитываются с

использованием законов Ома.

Систему уравнений для нахождения контурных токов

можно получить

двумя способами.

Первый способ основан на физическом принципе замены реальных

токов суперпозицией контурных токов. Тогда напряжения на пассивных

элементах

is

u равны произведениям их комплексных сопротивлений Z

is

на

алгебраические суммы текущих в них контурных токов

s

d

d

I )(

∑

&

. Поэтому

система уравнений имеет вид

)1,1(,)( +−∈⋅=

∑∑∑

qpsIZE

s

S

i

is

S

i

i

ZE

&&

, (3.1)

где суммирование проводится по всем ЭДС (S

E

) и по всем комплексным

сопротивлениям (S

Z

), входящим в контур s. Тогда ЭДС

i

E

&

и контурные

токи

d

I

&

имеют знак “+” или “–” в зависимости от того, совпадают или не

совпадают их направления с выбранным направлением обхода контура.

Количество независимых контуров определяет ранг (n) получаемой

системы. В рассматриваемом случае n = р – q + 1. Алгебраическими

преобразованиями уравнения в системе приводятся к каноническому виду.

Второй способ основан на прямой записи уравнений по второму закону

Кирхгофа в каноническом виде. Им обычно пользуются при наличии

практики в расчетах цепей. В этом способе падение напряжения на

пассивных элементах контура разбивается на напряжение, создаваемое на

всех элементах его контурным током, и на напряжения, создаваемые

контурными токами других контуров. Система таких уравнений с рангом

n = р – q + 1 имеет вид

)1,1(,)( +−∈+=

∑∑∑

qpmIZIZE

k

S

k

mkm

S

i

i

S

i

i

b

ZE

&&&

, (3.2а)

где суммирование проводится по всем ЭДС

i

E

&

и по всем комплексным

сопротивлениям Z

i

, входящим в контур m, а также по всем сопротивлениям

Z

mk

, входящим в контур m и контур k. Все ЭДС и контурные токи имеют

знак “+” или “–” в зависимости от того, совпадают или не совпадают их

47

направления с выбранным направлением обхода контура. В более

компактном виде эти уравнения имеют вид

)1,1(, +−∈+=

∑

qpmIZIZE

k

S

k

mkmmmm

b

&&&

, (3.2б)

где

m

E

&

– контурная ЭДС (алгебраическая сумма ЭДС, входящих в m-тый

контур); Z

mm

– собственное сопротивление m-го контура (сумма сопро-

тивлений, входящих в m-й контур). В матричном виде система уравнений

(3.2б) имеет вид

⎟

⎟

⎟

⎟

⎟

⎠

⎞

⎜

⎜

⎜

⎜

⎜

⎝

⎛

⎟

⎟

⎟

⎟

⎟

⎠

⎞

⎜

⎜

⎜

⎜

⎜

⎝

⎛

=

⎟

⎟

⎟

⎟

⎟

⎠

⎞

⎜

⎜

⎜

⎜

⎜

⎝

⎛

n

nnnn

n

n

n

I

I

I

ZZZ

ZZZ

ZZZ

E

E

E

&

&

&

&

&

&

...

...

...................

...

...

...

2

1

21

22221

11211

2

1

. (3.3)

При отсутствии общего сопротивления у контуров i и k на его месте в

матрице сопротивлений записывают нуль. При этом направления

контурных токов учитываются знаками соответствующих элементов

матрицы сопротивлений.

Решение системы (3.3) может быть получено, например, методом

Крамера:

∑

=

+−

+−

+−

Δ

Δ

==

n

i

iki

nnnknn

nk

nk

nnnknnkn

nkk

nkk

k

E

ZZZZ

ZZZZ

ZZZZ

ZZEZZ

ZZEZZ

ZZEZZ

I

1

21

222221

111211

111

21221221

11111111

1

......

............................

......

......

:

......

.....................................

......

......

&&

, (3.4)

где Δ – определитель системы, Δ

ik

– алгебраические дополнения элементов

Z

ik

, в которых k соответствует номеру столбца, исключаемого из

определителя системы.

Проиллюстрируем способы получения уравнений (3.1), (3.2) на

выделенном k-ом контуре цепи, участок которой приведен рис. 3.1. Следуя

первому способу, где падения напряжения на пассивных элементах

рассчитываются через физические токи, текущие в них, уравнение Кирх-

гофа на выделенном контуре имеет вид

.)()()(

431211 kkkkkkkkkk

IZZIIZIIZE

&&&&&&

++−+−=

+−

(3.5)

Оно легко преобразуется к каноническому виду

12114321

)(

+−

−−+++=

kkkkkkkkkk

IZIZIZZZZE

&&&&

. (3.6)

48

По второму способу, уравнение

(3.6) записывается механически,

если придерживаться правила:

сначала определяется контурная

ЭДС, как алгебраическая сумма

всех входящих ЭДС, затем

рассчитывается падение напря-

жения на сопротивлении контура,

которое создано его контурным

током, а потом выписываются

напряжения на элементах, которых

возникают за счет других кон-

турных токов. При этом знаки

ЭДС

и контурных токов определяются

направлением обхода контура.

Системы (3.1), (3.3) должны содержать только независимые уравнения.

Это достигается выбором, так называемых, независимых контуров,

отличающихся друг от друга хотя бы одной ветвью.

Два простых способа их нахождения.

Первый способ. Выбирают систему ветвей (дерево схемы), которая

содержит все узлы, но не содержит ни одного

замкнутого контура. Все

независимые контуры получают поочередным присоединением к данному

дереву остальных ветвей.

Второй способ. Выбирают произвольный замкнутый контур. Все

независимые контуры получают последовательным размыканием

(отсоединением) одной ветви в предыдущем контуре и нахождением в

оставшейся цепи нового замкнутого контура.

Для системы не перекрывающихся контуров матрица сопротивлений

симметрична относительно главной диагонали

. Причем, симметричные

элементы в ней не только равны по модулю, но и входят с отрицательными

знаками (при выборе всех контурных токов в одном направлении). Это

дает дополнительный контроль правильности составления системы

уравнений. Отметим, что при применении первого способа такая система

контуров получается автоматически.

Получение системы уравнений Кирхгофа для контурных токов

предполагает наличие в схеме только источников напряжения. При

наличии в схеме источников тока их обычно заменяют эквивалентными

источниками напряжения. В случае идеальных источников тока возможно

применение нескольких вариантов расчета.

• Первый вариант. Перед записью уравнений Кирхгофа проводится

эквивалентная замена идеальных источников тока на источники

Z

k3

E

k

Z

k1

Z

k-1

,

2

Z

k-1

,

1

Z

k+1

,

1

Z

k+1

,

2

Z

k4

Z

k1

I

k-1

I

k

I

k+1

Рис. 3.1

49

напряжения. Для этого используются ветви принадлежащие узлам, к

которым присоединены идеальные источники тока (см. пример 3 в § 1).

• Второй вариант. Вводятся дополнительные неизвестные:

i

U

0

&

–

падения напряжения на идеальных источниках тока. Это позволяет

формально записывать уравнения Кирхгофа “мысленно” заменяя

идеальные источники тока на источники ЭДС с

ii

UE

0

&&

=

(см. пример 4 в

§ 1).

• Третий вариант. Идеальные источники тока используются, в

качестве определяющей основы для контурного тока, что наиболее

эффективно. С этой целью независимые контуры выбираются так, чтобы

каждый идеальный источник тока попал только в один контур. Тогда

контурный ток в нем будет равен известному току источника. Это

позволяет понизить

ранг общей системы, на количество идеальных

источников тока и тем самым упростить ее решение.

Метод узловых потенциалов (напряжений)

В методе узловых напряжений неизвестными считают узловые

потенциалы. Это позволяет использовать только систему уравнений

записанных по первому закону Кирхгофа. Количество (

1

−

q ) таких

уравнений, как раз равно числу неизвестных потенциалов. (Потенциал

одного узла приравнивают нулю, что соответствует отсчету всех

остальных узловых напряжений от этого выделенного узла.) Найдя из

полученной системы узловые напряжения, проводят расчет токов.

Искомую систему уравнения можно записать двумя способами.

Первый способ основан на прямом использовании закона Ома, для

нахождения

токов в ветвях через потенциалы узлов. В общем случае ветви

могут содержать идеальные источники тока, пассивные элементы и

источники ЭДС. За исключением случая, когда ветви содержат только

источники ЭДС (этот случай рассматривается отдельно) система линейно-

независимых уравнений состоит из

1

−

q уравнения вида

,0])[(

)(

0

=−±+

+−+

∑

∑∑

≠

≠

s

S

sk

kkks

s

S

sk

kks

S

k

k

UEUY

UUYI

E

YI

&&&

&&&

)1,1(

−

∈

qs . (3.7а)

Суммирование в уравнении ведется по всем источникам тока (S

I

),

соединенным с узлом s, по всем токам в ветвях (S

Y

), состоящих только из

пассивных элементов, и по всем ветвям (S

Е

), состоящим из пассивного

элемента и источника ЭДС. (формально из реальных источников

50

напряжения). Выражения в круглых и квадратных скобках равны

падениям напряжений на пассивных элементах. Ток источников берется со

знаком “+”, если он втекает в узел, и со знаком “–”, если вытекает.

ks

Y

–

проводимость ветви, соединяющей узел s с узлом k. Величина

ks

Y

рассчитывается как

ks

ks

Z

Y

1

=

, где Z

ks

– полное сопротивление всех

пассивных элементов этой ветви. Направления токов в ветвях без

источников тока выбраны в предположении, что они все втекают в узел s.

Поэтому ЭДС берется со знаком “+”, если она направлена в сторону узла s,

и со знаком “–” в противоположном случае. Систему уравнений можно

записать в более компактной форме

канонических уравнений

,)(

)(

0

∑∑

∑∑∑

≠≠

≠≠

−=

=−−=±

S

sk

kks

S

sk

sks

S

sk

skks

S

sk

kks

S

k

k

UYUY

UUYEYI

EI

&&

&&&&

)1,1(

−

∈

qs . (3.7б)

Отметим, что при таком способе получения системы уравнений

эквивалентные преобразования источников напряжения в источники тока

специально не проводятся. Они происходят автоматически, о чем

свидетельствуют появившиеся в уравнениях слагаемые

∑

≠

E

S

sk

kks

EY

&

.

Второй способ основан на прямой записи системы канонических

уравнений Кирхгофа для q - 1 узлов c предварительной заменой всех

источников напряжения эквивалентными источниками тока:

∑

−∈=

Y

S

k

kikiki

qiUYI )1,1(,

0

&&

α

. (3.8)

где

∑

=

n

ni

II

00

&&

являются алгебраической суммой токов всех идеальных

источников тока (

n

I

0

&

), присоединенных к узлу i (знак "+" берется для

втекающих токов, а знак "-" – для вытекающих). Суммирование в

уравнении (3.8) ведется по всем ветвям, присоединенным к узлу i.

Величина

∑

=

n

inii

YY

– собственная проводимость i-го узла, которая равна

сумме проводимостей всех ветвей образующих i-тый узел;

ks

Y –