Месяц Г.А. Импульсная энергетика и электроника

Подождите немного. Документ загружается.

100

Глава

6. Импульсный разряд в

газе

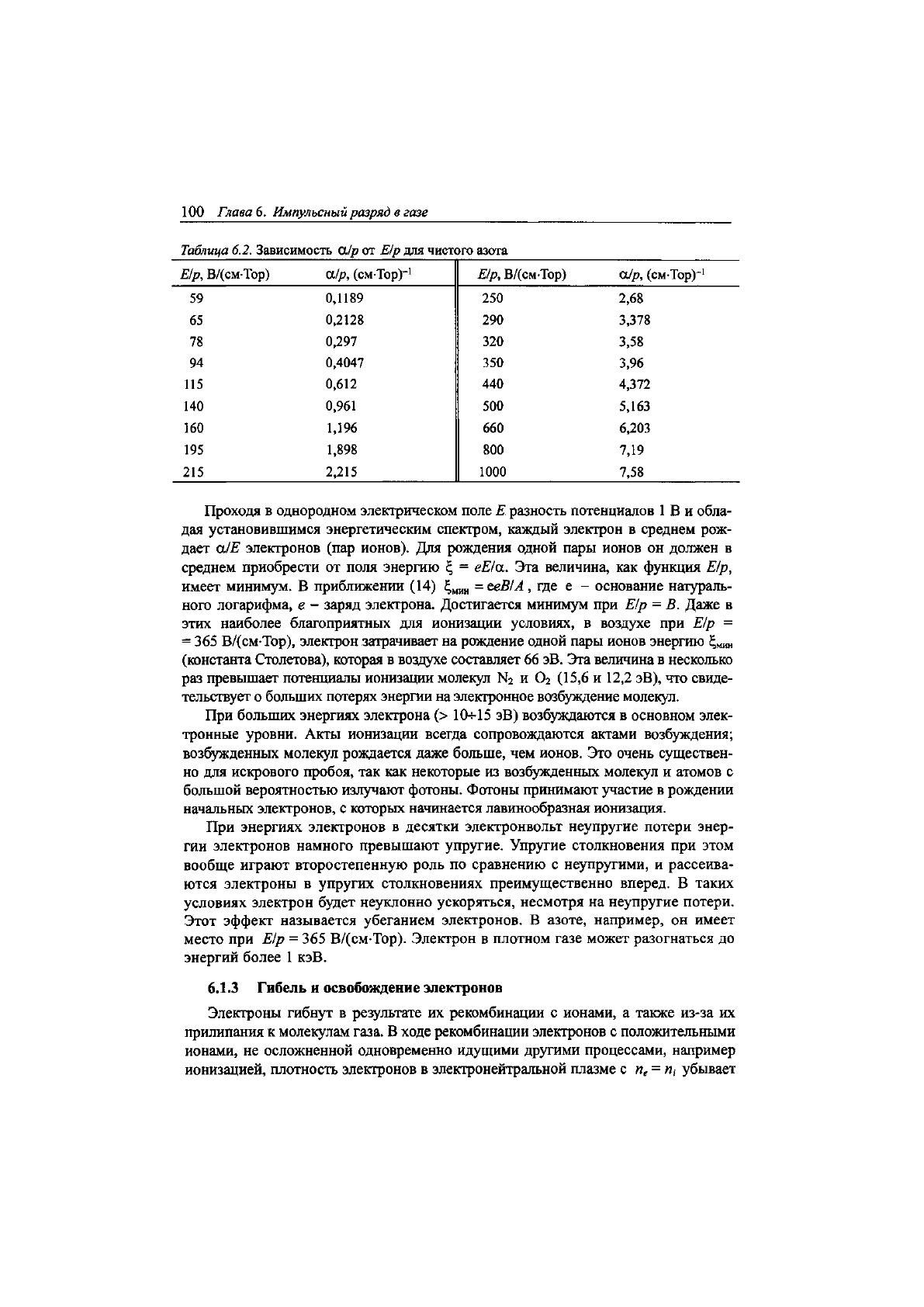

Таблица 6.2.

Зависимость а/р от

Е/р

для чистого азота

Е/р, В/(см-Тор)

а/р, (см-Тор)

-1

Е/р, В/(см-Тор)

а/р, (см-Тор)"

1

59

0,1189

250

2,68

65

0,2128 290

3,378

78

0,297

320

3,58

94

0,4047

350

3,96

115

0,612

440

4,372

140

0,961 500

5,163

160

1,196 660

6,203

195

1,898 800

7,19

215

2,215 1000 7,58

Проходя в однородном электрическом поле Е разность потенциалов 1 В и обла-

дая установившимся энергетическим спектром, каждый электрон в среднем рож-

дает а/Е электронов (пар ионов). Для рождения одной пары ионов он должен в

среднем приобрести от поля энергию \ = еЕ/а. Эта величина, как функция Е/р,

имеет минимум. В приближении (14) ^

мин

=

ееВ/А, где е - основание натураль-

ного логарифма, е - заряд электрона. Достигается минимум при Е/р = В. Даже в

этих наиболее благоприятных для ионизации условиях, в воздухе при Е/р =

= 365 В/(см-Тор), электрон затрачивает на рождение одной пары ионов энергию ^

мин

(константа Столетова), которая в воздухе составляет 66 эВ. Эта величина в несколько

раз превышает потенциалы ионизации молекул N2 и О2 (15,6 и 12,2 эВ), что свиде-

тельствует о больших потерях энергии на электронное возбуждение молекул.

При больших энергиях электрона (> 10-И 5 эВ) возбуждаются в основном элек-

тронные уровни. Акты ионизации всегда сопровождаются актами возбуждения;

возбужденных молекул рождается даже больше, чем ионов. Это очень существен-

но для искрового пробоя, так как некоторые из возбужденных молекул и атомов с

большой вероятностью излучают фотоны. Фотоны принимают участие в рождении

начальных электронов, с которых начинается лавинообразная ионизация.

При энергиях электронов в десятки электронвольт неупругие потери энер-

гии электронов намного превышают упругие. Упругие столкновения при этом

вообще играют второстепенную роль по сравнению с неупругими, и рассеива-

ются электроны в упругих столкновениях преимущественно вперед. В таких

условиях электрон будет неуклонно ускоряться, несмотря на неупругие потери.

Этот эффект называется убеганием электронов. В азоте, например, он имеет

место при Е/р = 365 В/(см-Тор). Электрон в плотном газе может разогнаться до

энергий более 1 кэВ.

6.1.3 Гибель и освобождение электронов

Электроны гибнут в результате их рекомбинации с ионами, а также из-за их

прилипания к молекулам газа. В ходе рекомбинации электронов с положительными

ионами, не осложненной одновременно идущими другими процессами, например

ионизацией, плотность электронов в электронейтральной плазме с п

е

= п

1

убывает

§6.1

Элементарные процессы

в

плазме

газового разряда 101

с течением времени по закону:

^ = , "Ое=»е(0)

9

(6.18)

ш

1

+ рл

0е

/

где р - коэффициент электрон-ионной рекомбинации.

Среди различных механизмов наиболее быстрым является диссоциативная ре-

комбинация, которая идет по схеме типа:

А^+е -» А+А*, (6.19)

где А* - возбужденный атом. Коэффициенты диссоциативной рекомбинации (3

имеют порядок Ю

-7

см

3

/с, они уменьшаются с ростом электронной температуры

как

(3

- Т~

т

при Т

е

меньше нескольких тысяч градусов, а при более высоких тем-

пературах - как Т

е

~

ш

. Даже в слабоионизованных одноатомных инертных газах

(аргоне) рекомбинация идет в основном таким путем. Молекулярные ионы обра-

зуются из первоначальных, атомарных, в ходе реакции конверсии типа:

А

+

+А+А -> А^+А. (6.20)

Вследствие двухступенчатого характера рекомбинация в одноатомных газах проте-

кает на 1-2 порядка медленнее, чем в молекулярных. В быстропротекающих про-

цессах, свойственных искровому разряду, реакции типа (20) с участием одних

лишь тяжелых частиц часто не успевают происходить: плазма одноатомных газов

распадется медленно. Но даже в молекулярных газах, таких, как азот или воздух,

рекомбинация не успевает приводить к заметной гибели электронов в тех струк-

турных элементах или участках газового разряда, которые развиваются очень

быстро. Например, при р = Ю

-7

см

3

/с и п

е

= 10

13

см

-3

характерное время реком-

бинации т = (р

п

е

)~

1

= Ю

-6

с относительно велико.

Прилипание электронов - один из важнейших процессов гибели электронов в

электроотрицательных газах. В холодном воздухе в отсутствие поля электроны

прилипают к молекулам кислорода в тройных столкновениях:

е + 0

2

+М -> О2+М, М = 0

2

,Ы

2

,Н

2

0. (6.21)

В поле, когда электроны приобретают энергию в несколько электронвольт, идут

реакции диссоциативного прилипания, требующие, в отличие от (21), затрат энер-

гии на разрушение молекул:

е + 0

2

+3,6 эВ -> О + О". (6.22)

При небольшой влажности основную роль играет прилипание к кислороду. Се-

чение реакции (22) повышается с температурой газа, а порог реакции понижается

по сравнению с 3,6 эВ. Это связано с включением в реакцию колебательно воз-

бужденных молекул, энергия которых также расходуется на развал молекулы.

Подобно ионизации, прилипание электронов в постоянном поле происходит на

фоне их дрейфа. Коэффициент прилипания г|, аналогичный ионизационному коэф-

фициенту а, определяет число актов прилипания, которое электрон испытывает на

1 см пути вдоль поля. Для диссоциативного прилипания справедлив тот же закон

подобия г\/п = /(Е/п), что и для а. Размножение электронов в лавине описывается

уравнением

с1п

е

/(Ьс =

(а-\\)п

е

и определяется результирующим коэффициентом

102

Глава

6. Импульсный разряд в

газе

а

Э

ф = а-г|. Частота ионизации и ионизационный коэффициент а в воздухе зави-

сят от Е/п более резко, чем частота прилипания и коэффициент прилипания г|, ибо

для ионизации требуется в несколько раз большая энергия, чем для диссоциатив-

ного прилипания. Поэтому кривые а/п и г\/п пересекаются (рис. 1, б [5]). По ра-

счетам на основе кинетического уравнения в воздухе они пересекаются при

(Е/р) « 41 В/(смТор). При меньших значениях Е/р а < г|, и электронная лавина

развиваться не может. В другом важном для техники газе 8Р

6

(элегаз) кривые а и г\

пересекаются при (Е/р) « 117,5 В/(см Тор). Соответственно очень высоким оказы-

вается и порог пробоя, что наряду с другими приемлемыми свойствами и послу-

жило причиной для использования элегаза в качестве высокопрочной газовой изо-

ляции, а также газовой среды в наносекундных искровых разрядниках. Зависимо-

сти а/л, г|/п от Е/п для 8Р

6

приведены на рис. 1.

Отрицательные ионы 0

2

в воздухе разрушаются при столкновениях с молеку-

лами, обладающими достаточной для отрыва электронов энергией. В слабых по-

лях, когда ионная температура близка к газовой, имеет место реакция:

0^+0

2

0

2

+0

2

+е. (6.23)

Присутствие поля и свободных электронов благоприятствует появлению возбуж-

денных молекул, которые и разрушают отрицательные ионы.

§ 6.2 Общие сведения о разрядах в газе

Существует два принципиально различных типа разряда: несамостоятельный и

самостоятельный. Несамостоятельным разрядом принято называть ток в газе, про-

текающий в условиях воздействия внешней ионизации, устранение которой приво-

дит к прекращению тока. Для зажигания самостоятельного разряда к электродам

нужно приложить некоторое предельное напряжение, зависящее от внешних усло-

вий: давления и сорта газа, конфигурации электродов, длины зазора, внешнего об-

лучения и т.д. Таким предельным значением считается статическое пробивное нап-

ряжение 1/

с

. Если достаточно медленно повышать разность потенциалов на элек-

тродах, то при 17=

17

с

скачком увеличивается ток, появляется видимое свечение в

зазоре и спадает напряжение на электродах, поскольку сопротивление разрядного

промежутка становится сравнимым с внешним сопротивлением электрической

цепи. Под достаточно медленным подъемом напряжения подразумевают, что ха-

рактерное время его роста существенно больше времени развития ионизационных

процессов в промежутке, или времени установления предпробойного тока.

Другая ситуация имеет место при импульсном пробое. Здесь к электродам при-

кладывается импульс напряжения, причем в идеализированном случае длитель-

ность фронта импульса должна быть намного меньше, чем время развития разряда.

Ясно, что в таком случае разряд может зажигаться при напряжениях, превышаю-

щих

17

с

.

Перенапряжение характеризуется коэффициентом к

п

, которое вводится как

отношение амплитуды импульса

17

а

к пробивному напряжению

17

с

(к

п

= 17

а

/17

с

).

При увеличении к

п

время зажигания разряда уменьшается, и соответственно для

реализации пробоя сильно перенапряженных промежутков нужно подавать на

электроды импульсы с фронтом порядка наносекунды и менее. Техника получения

таких высоковольтных импульсов хорошо разработана [8].

§6.2

Общие сведения

о

разрядах

в

газе

103

При импульсном пробое газов между моментом приложения напряжения к

промежутку и началом пробоя, которое обычно фиксируется по резкому спаду нап-

ряжения, проходит некоторое время, называемое временем запаздывания /

3

(рис. 2).

Время запаздывания чаще всего измеряется от момента, когда напряжение достиг-

ло пробивного, до момента спада его на уровень 0,91/

а

, где С/

а

- амплитуда им-

пульса. Начало искры в газе отождествляют с резким спадом напряжения. Процес-

сы нарастания проводимости в стадии запаздывания называют предпробойными

явлениями. Ясно, что такое разделение в значительной степени условно, поскольку

уровень тока, определяющий спад напряжения, зависит от сопротивления внешней

электротеской цепи.

Спад может происходить в различных фазах нарастания проводимости проме-

жутка, т.е. в зависимости от сопротивления цепи он может быть вызван различны-

ми физическими процессами, обусловливающими рост концентрации заряженных

частиц. Время, в течение которого происходит спад, назовем временем коммута-

ции /

к

(рис. 2). Для начала ионизационных явлений в зазоре необходимо иметь

хотя бы один инициирующий электрон. Поэтому принято разбивать время /

3

на

две составляющие: статистическое время запаздывания /

с

, в течение которого в

промежутке появляется инициирующий электрон, и время формирования разря-

да /

р

, в течение которого за счет развития первичной электронной лавины и после-

дующих стадий нарастания ионизации развивается пробой.

В зависимости от условий в предпробойной стадии соотношение между /

с

и /

р

может быть различным. Например, если промежуток интенсивно облучать светом

от вспомогательного искрового разряда, то можно добиться условий, при которых

/

с

« 0 и измеренное время запаздывания будет равно времени формирования. Экс-

перименты в таких условиях позволяют получать определенную информацию от-

носительно механизма ионизационных процессов в стадии запаздывания.

Измерения времен формирования разряда проводились очень многими автора-

ми. Основной целью было объяснение механизма пробоя на основании анализа

полученных результатов, т.е. построение таких моделей формирования разряда,

которые обеспечили бы совпадение расчетных и экспериментальных значений /

р

.

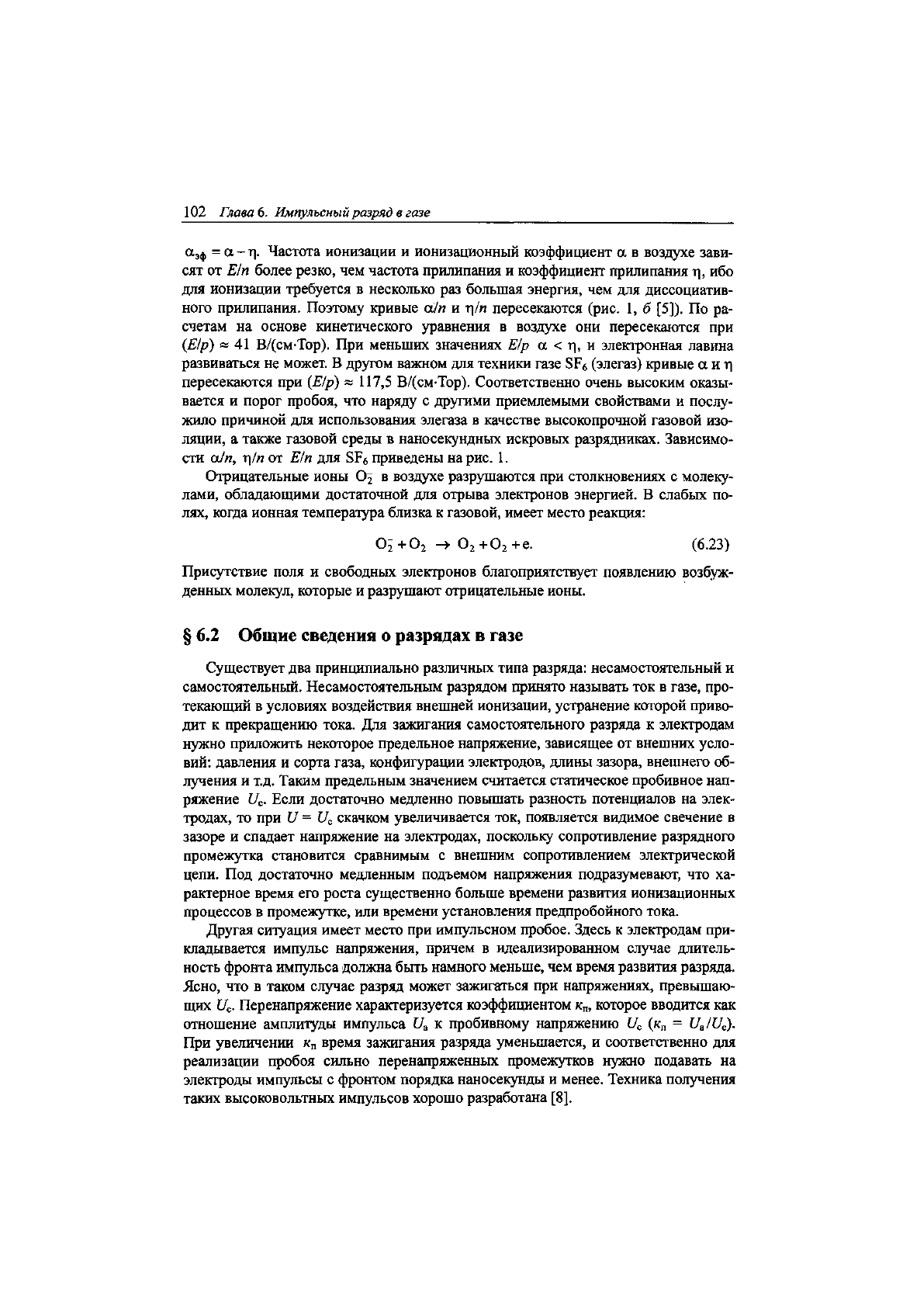

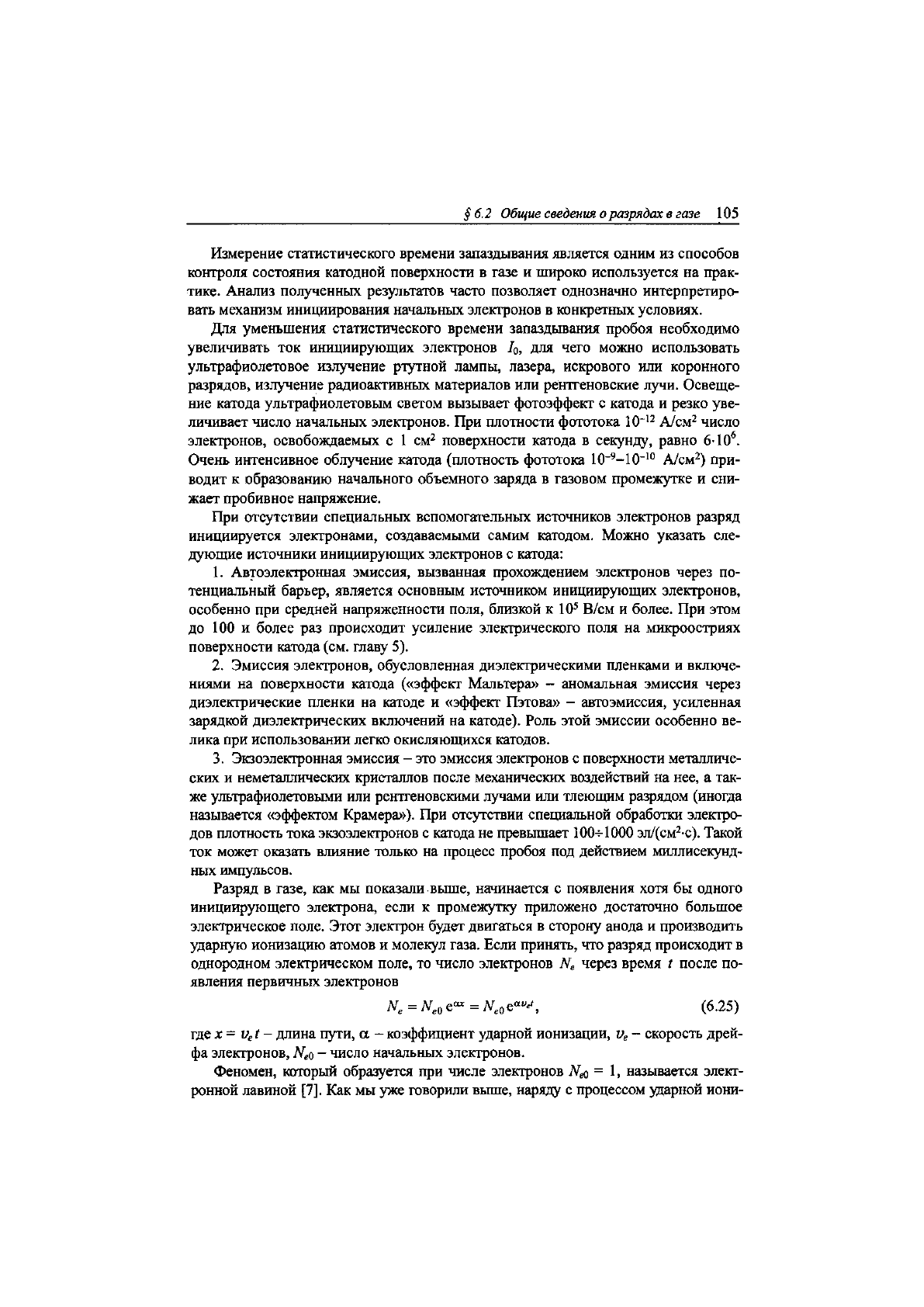

Рис.

6.2.

Типичная зависимость тока

(а)

и напряжения

(б)

на газовом промежутке в процессе

разряда. Схема разрядного контура:

11

а

- напряжение, приложенное к разряднику, К - сопро-

тивление в контуре, Р - исследуемый разрядник (в)

104

Глава

6. Импульсный разряд в

газе

Однако подобный подход, как правило, давал довольно противоречивые результа-

ты. Ясно, что наиболее эффективный путь состоит в сочетании измерений времен

запаздывания с другими измерениями (предпробойных токов, свечения проме-

жутка с пространственным и временным разрешением, спектрального состава из-

лучения и т.д.). Например, качественно новый стримерный механизм пробоя был

предложен при интерпретации экспериментов Ретера по наблюдению одиночных

электронных лавин в камере Вильсона [1, 7]. В последующих главах процессы

формирования пробоя будут рассматриваться детальнее. Здесь же мы покажем, что

измерения составляющей /

с

времени запаздывания позволили получить достаточ-

но обширную информацию о статистике возникновения инициирующих электро-

нов в зазоре и о механизме их возникновения.

Если считать время формирования /

р

= сопз!, то функция распределения времен

запаздывания пробоя имеет вид:

N

= ехр

Nо

г

1-1

4

_ Р

(6.24)

где Ы/Ы

0

- доля от общего числа Ы

0

пробоев со временем запаздывания г и бо-

лее,

1

С

= - среднее статистическое время запаздывания, д - вероятность того,

что появившийся в промежутке электрон приводит к пробою, /

0

/е - частота появ-

ления электронов в зазоре (в случае возникновения электронов на катоде /

0

- ток

инициирующих электронов с него). Если /

р

г

с

, а д = 1, то из наклона прямых

1п(N/N0) = ///

с

можно найти /

с

, а значит, и ток начальных электронов /

0

= е//

с

, где

е - заряд электрона. Этот метод широко используется для выяснения механизма

появления начальных электронов в газовом разряде.

При умеренных электрических полях Е < 10

5

В/см (когда отсутствуют автоэмис-

сионные токи с катода) и в отсутствие принудительного инициирования измерения (

3

позволяют судить о статистике самопроизвольного возникновения электронов в за-

зоре. Один из каналов их появления обусловлен внешней ионизующей радиацией

(включая космическое излучение, естественную радиоактивность материалов и т.д.).

Под действием такой радиации в 1 см

3

газа возникает 1-10 электронов за 1 с. Если

присутствуют электроотрицательные примеси, то это способствует очень быстрому

исчезновению электронов из промежутка. Действительно, характерное время прили-

пания электрона (

ц

= (и

п

Л)

ч

>

г

Д

е П

п - концентрация примеси, ц - константа прили-

пания. Тогда даже при

п

П

=

10

15

см

-3

, ц = Ю

-9

см

3

/с получим =

1

мкс.

Однако в подавляющем большинстве случаев этот канал возникновения элект-

ронов не является главным. Электроны инициируются, как правило, с поверхности

катода, а ток определяется ее состоянием и внешними условиями: напряженностью

поля в зазоре, сортом газа, его давлением и т.д. Соответственно и распределение

статистического времени запаздывания пробоя характеризует эмиссионную спо-

собность катода газоразрядного промежутка. Развитие ионизационных процессов в

промежутке начинается тогда, когда на катоде появляется хотя бы один электрон.

Отсюда ясно, что импульсная электрическая прочность газа определяется тем, на-

сколько часто в единицу времени на катоде возникают инициирующие электроны.

Поэтому для одинаковых напряженностей поля импульсные пробивные напряже-

ния в разных газах оказываются соизмеримыми, хотя напряжения статического

пробоя различаются в несколько раз [4].

§6.2

Общие сведения

о

разрядах

в

газе

105

Измерение статистического времени запаздывания является одним из способов

контроля состояния катодной поверхности в газе и широко используется на прак-

тике. Анализ полученных результатов часто позволяет однозначно интерпретиро-

вать механизм инициирования начальных электронов в конкретных условиях.

Для уменьшения статистического времени запаздывания пробоя необходимо

увеличивать ток инициирующих электронов /

0

, для чего можно использовать

ультрафиолетовое излучение ртутной лампы, лазера, искрового или коронного

разрядов, излучение радиоактивных материалов или рентгеновские лучи. Освеще-

ние катода ультрафиолетовым светом вызывает фотоэффект с катода и резко уве-

личивает число начальных электронов. При плотности фототока Ю

-12

А/см

2

число

электронов, освобождаемых с 1 см

2

поверхности катода в секунду, равно 6-10

6

.

Очень интенсивное облучение катода (плотность фототока Ю~

9

-10~

10

А/см

2

) при-

водит к образованию начального объемного заряда в газовом промежутке и сни-

жает пробивное напряжение.

При отсутствии специальных вспомогательных источников электронов разряд

инициируется электронами, создаваемыми самим катодом. Можно указать сле-

дующие источники инициирующих электронов с катода:

1. Автоэлектронная эмиссия, вызванная прохождением электронов через по-

тенциальный барьер, является основным источником инициирующих электронов,

особенно при средней напряженности поля, близкой к 10

5

В/см и более. При этом

до 100 и более раз происходит усиление электрического поля на микроостриях

поверхности катода (см. главу 5).

2. Эмиссия электронов, обусловленная диэлектрическими пленками и включе-

ниями на поверхности катода («эффект Мальтера» - аномальная эмиссия через

диэлектрические пленки на катоде и «эффект Пэтова» - автоэмиссия, усиленная

зарядкой диэлектрических включений на катоде). Роль этой эмиссии особенно ве-

лика при использовании легко окисляющихся катодов.

3. Экзоэлектронная эмиссия - это эмиссия электронов с поверхности металличе-

ских и неметаллических кристаллов после механических воздействий на нее, а так-

же ультрафиолетовыми или рентгеновскими лучами или тлеющим разрядом (иногда

называется «эффектом Крамера»). При отсутствии специальной обработки электро-

дов плотность тока экзоэлектронов с катода не превышает 100-1000 эл/(см

2

-с). Такой

ток может оказать влияние только на процесс пробоя под действием миллисекунд-

ных импульсов.

Разряд в газе, как мы показали выше, начинается с появления хотя бы одного

инициирующего электрона, если к промежутку приложено достаточно большое

электрическое поле. Этот электрон будет двигаться в сторону анода и производить

ударную ионизацию атомов и молекул газа. Если принять, что разряд происходит в

однородном электрическом поле, то число электронов Ы

е

через время I после по-

явления первичных электронов

Ме=Ме0е

а

Х=Ме0

^

9

(6.25)

где х =

У

е

1

- длина пути, а - коэффициент ударной ионизации, и

е

- скорость дрей-

фа электронов,

Ы

е

о

- число начальных электронов.

Феномен, который образуется при числе электронов Л^о = 1, называется элект-

ронной лавиной [7]. Как мы уже говорили выше, наряду с процессом ударной иони-

106

Глава

6. Импульсный разряд в

газе

зации молекул газа в промежутке происходят неупругие столкновения других типов,

такие, например, как возбуждение с последующим испусканием фотонов или пере-

ход молекулы в метастабильное состояние. Каждому вновь образованному электро-

ну в лавине соответствует ион. Ионы движутся в сторону катода со скоростью ц.

Если число начальных электронов = 1, то число ионов в лавине составит:

ЛГ,=е«-1. (6.26)

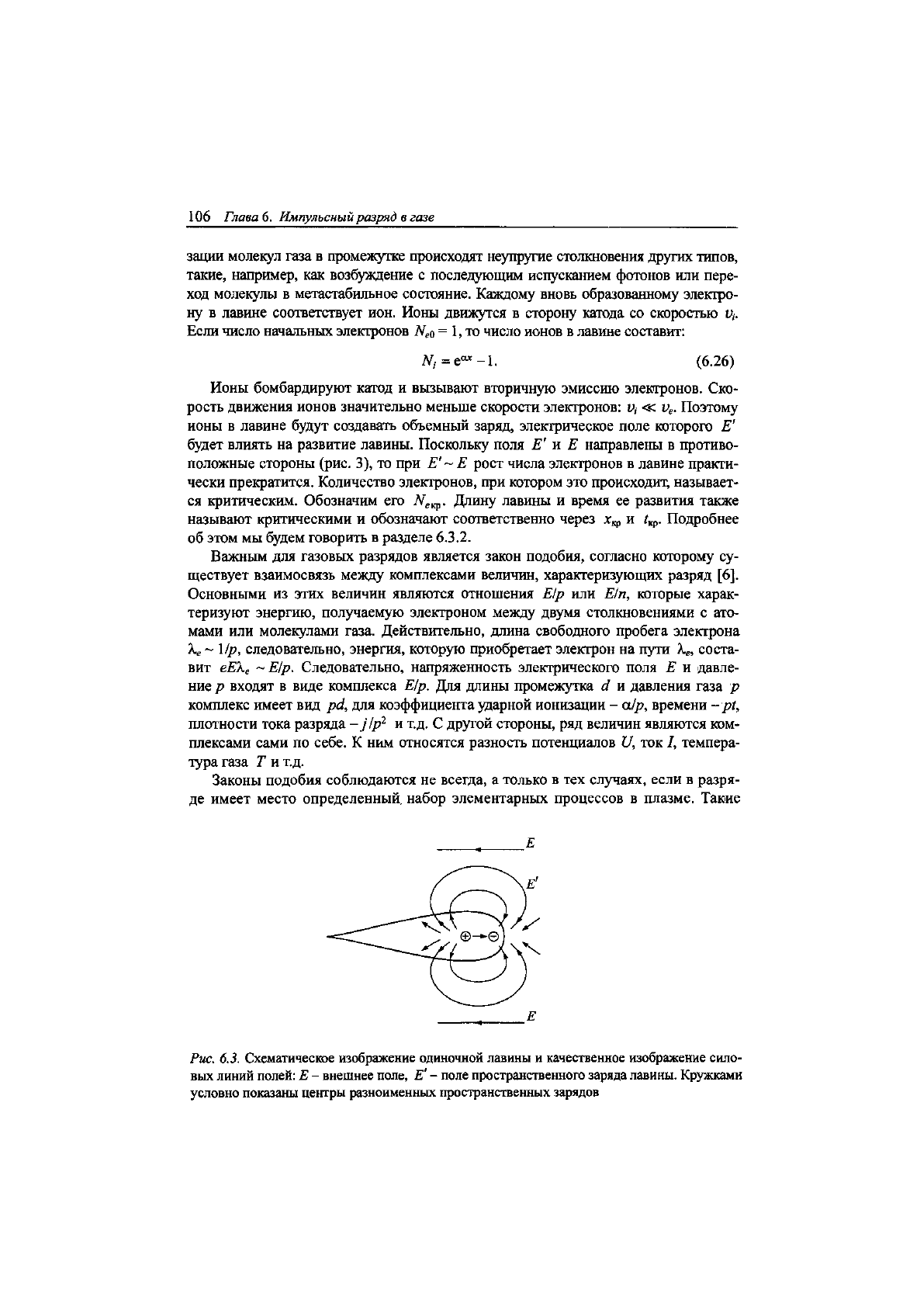

Ионы бомбардируют катод и вызывают вторичную эмиссию электронов. Ско-

рость движения ионов значительно меньше скорости электронов: ь

е

. Поэтому

ионы в лавине будут создавать объемный заряд, электрическое поле которого Е'

будет влиять на развитие лавины. Поскольку поля Е' и Е направлены в противо-

положные стороны (рис. 3), то при Е'~ Е рост числа электронов в лавине практи-

чески прекратится. Количество электронов, при котором это происходит, называет-

ся критическим. Обозначим его Длину лавины и время ее развития также

называют критическими и обозначают соответственно через х

кр

и /кр. Подробнее

об этом мы будем говорить в разделе 6.3.2.

Важным для газовых разрядов является закон подобия, согласно которому су-

ществует взаимосвязь между комплексами величин, характеризующих разряд [6].

Основными из этих величин являются отношения Е/р или Е/п, которые харак-

теризуют энергию, получаемую электроном между двумя столкновениями с ато-

мами или молекулами газа. Действительно, длина свободного пробега электрона

Х

е

~ 1 /р, следовательно, энергия, которую приобретает электрон на пути Х

е

, соста-

вит еЕХ

е

~Е/р. Следовательно, напряженность электрического поля Е и давле-

ние р входят в виде комплекса Е/р. Для длины промежутка А и давления газа р

комплекс имеет вид

рс1,

для коэффициента ударной ионизации - а/р, времени - р1,

плотности тока разряда -]/р

2

и т.д. С другой стороны, ряд величин являются ком-

плексами сами по себе. К ним относятся разность потенциалов V, ток I, темпера-

тура газа Т и т.д.

Законы подобия соблюдаются не всегда, а только в тех случаях, если в разря-

де имеет место определенный, набор элементарных процессов в плазме. Такие

Е

Рис. 6.3. Схематическое изображение одиночной лавины и качественное изображение сило-

вых линий полей: Е - внешнее поле, Е' - поле пространственного заряда

лавины.

Кружками

условно показаны центры разноименных пространственных зарядов

§6.3 Типы разрядов 107

процессы называют разрешенными. К числу разрешенных процессов относят ио-

низацию при однократных столкновениях, прилипание и отрыв электронов, дрейф

и диффузию электронов, фотоэмиссию электронов с катода, вторичную эмиссию

электронов при ударе о катод ионов и т.д. К числу запрещенных относят автоэлект-

ронную эмиссию, взрывную и термоэлектронную эмиссию, ряд процессов реком-

бинации ионов и электронов и т.д.

§ 6.3 Типы разрядов

6.3.1 Таунсендовский разряд. Закон Пашена

Рассмотрим типы разрядов, исходя из соотношения между длиной промежут-

ка

с1

и критической длиной электронной лавины х^, при которой заряд одиночной

лавины существенно искажает электрическое поле, приложенное к промежутку.

Различают три типа разрядов. Это таунсендовский, стримерный и многолавинный.

Отличительным признаком таунсендовскош разряда является то, что объемный

заряд одиночной лавины не искажает электрического поля в промежутке, так как

Хкр

> й. В этом случае

(1п

А^

екр

)/а >

с1.

Если

Хкр

<

с1,

то в процессе развития разряда

доминирующую роль играет первичная лавина, которая переходит в стример, а

затем в разрядный канал (стримерный разряд). Для существования стримерного

разряда, кроме того, необходимо, чтобы лавина излучала достаточное количество

фотонов или убегающих электронов, способных ионизовать молекулы газа вблизи

головки лавины. Фотоны, излучаемые лавиной, создаются в результате высвечива-

ния возбужденных молекул газа, среднее время жизни которых /

в

составляет обыч-

но 10

-9

-10~

8

с. Поэтому если время развития лавины до критического размера 1щ>

меньше то развитие стримера из первичной лавины будет затруднено. Условие

существования стримерного разряда запишется так: (\пМ

ещ

)/а< Л. Наконец, су-

ществует тип разряда, для которого длина х^ А. Это разряд с большим перена-

пряжением, названный многолавинным, для которого (ЫЫ

екр

)/а <с

А.

В таком раз-

ряде на длине промежутка образуется много лавин критического размера.

Кроме положительных ионов, о которых мы говорили выше, фотоны или мета-

стабильные атомы вызывают вторичную эмиссию электронов с катода. Кроме того,

фотоны вызывают фотоионизацию газа. Вторичные электроны образуют новые

лавины и новые вторичные электроны. При достаточно высоком напряжении на

искровом промежутке такой процесс роста тока заканчивается электрическим раз-

рядом, который характеризуется спадом напряжения благодаря образованию про-

водящей плазмы между катодом и анодом. Одна из основных проблем физики га-

зового разряда заключается в том, чтобы понять, как создается высокая проводи-

мость между катодом и анодом.

В таунсендовском механизме разряда основная роль отводится вторичной эмис-

сии электронов с катода и последовательному процессу генерации электронных

лавин [1, 2]. Если вторичные электроны возникают в результате бомбардировки

катода положительными ионами, то для однородного поля ток I электронов, при-

ходящих на анод, определится из соотношения:

1 = —^ , (6.27)

1 - у(е

—

1)

108

Глава

6. Импульсный разряд

в газе

где

с!

- длина промежутка, /

0

- ток электронов с катода, создаваемый каким-либо

внешним источником; у - число вторичных электронов с катода, приходящихся на

один положительный ион.

Выражение, аналогичное по форме (27), получается, если вторичная эмиссия

электронов обусловлена действием фотонов на катод [2]. Поэтому сейчас различ-

ные типы вторичной эмиссии принято характеризовать единым коэффициентом у,

который определяется материалом катода, состоянием его поверхности, а также

сортом и давлением газа.

Согласно теории Таунсенда условие, при котором знаменатель выражения (27)

обращается в нуль, является условием возникновения разряда. Поскольку у 1,

это условие принимает вид:

уе^«1. (6.28)

Если уе

0

^ < 1, разряд будет несамостоятельным. При этом разрядный ток I

прекратится, если начальный ток /

0

уменьшить до нуля. Если уе

ы

« 1, то число

ионов е

0

^, созданных одной лавиной в разрядном промежутке от одного иниции-

рующего электрона, таково, что может образоваться один вторичный электрон,

который продолжит развитие разряда. Таким образом, разряд будет самостоятель-

ным. Условие (28) является в механизме Таунсенда условием зажигания разряда.

При дальнейшем увеличении напряженности электрического поля в газовом про-

межутке получим уе

0

^ > 1. При этом ионизация из-за последовательной генерации

лавин будет носить кумулятивный характер. Скорость развития разряда будет уве-

личиваться с ростом уе

0

^.

Условие (28) позволяет определить пробивное напряжение разрядного проме-

жутка, если известны зависимости а/р = Р\(Е/р)\ у = Р

2

(Е1р). Предположим, что

у =

соп81;,

а зависимость а/р от Е/р выражается формулой Таунсенда (14). В этом

случае для статического пробивного напряжения с учетом того, что у « 1, получим:

и

с=

М. .

(

б.29)

1п^4/7^

+ 1п1пу

Эта зависимость

11

с

(рс[)

имеет минимум при

(Л (6.30)

А у

где е - основание натуральных логарифмов. При этом минимальное значение 11

с

запишется в виде:

Яе 1

(6.31)

А у

Формула (29) есть одно из проявлений закона подобия, так как II

с

= /(рс1). По-

скольку у в (29) стоит под двойным логарифмом, зависимостью у от Е/р можно

пренебречь. Это влияние более значительно только в области минимума С/

с

, так как

в формулах (30) и (31) у стоит только под одним логарифмом. Величина у являет-

ся обобщенной характеристикой вторичноэмиссионных свойств поверхности като-

да, поэтому можно говорить, что свойства катода проявляются только в области,

близкой к минимуму зависимости и

с

(р(1).

§6.3

Типы разрядов

109

10

5

И

ю

4

ю

3

102 I

1 I I 1П||

I

I I I Щ||

I

I I I Щ||

I

I I I 11111

Ю"

4

10"

3

10"

2

Ю"

1

10°

рА [см-атм]

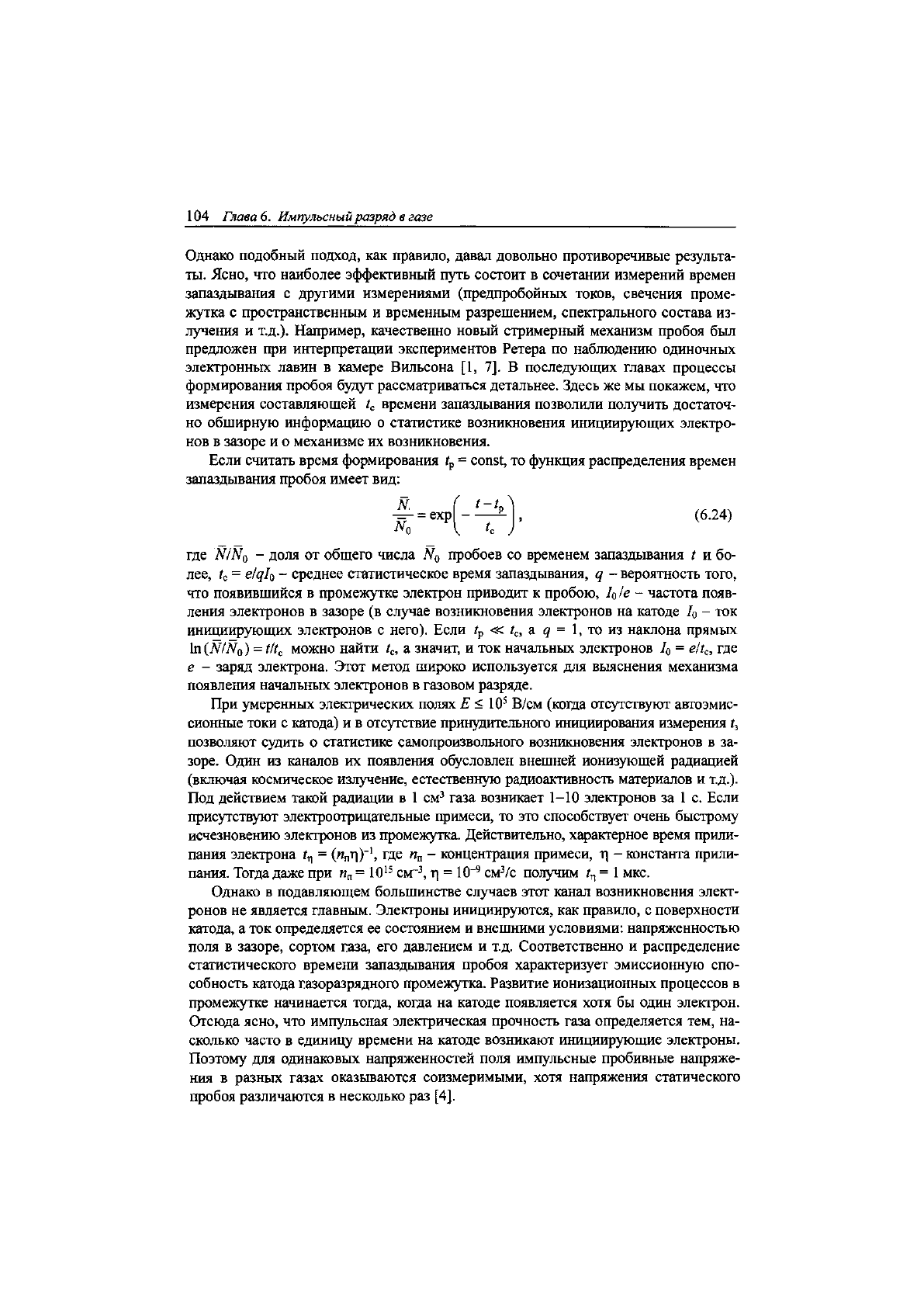

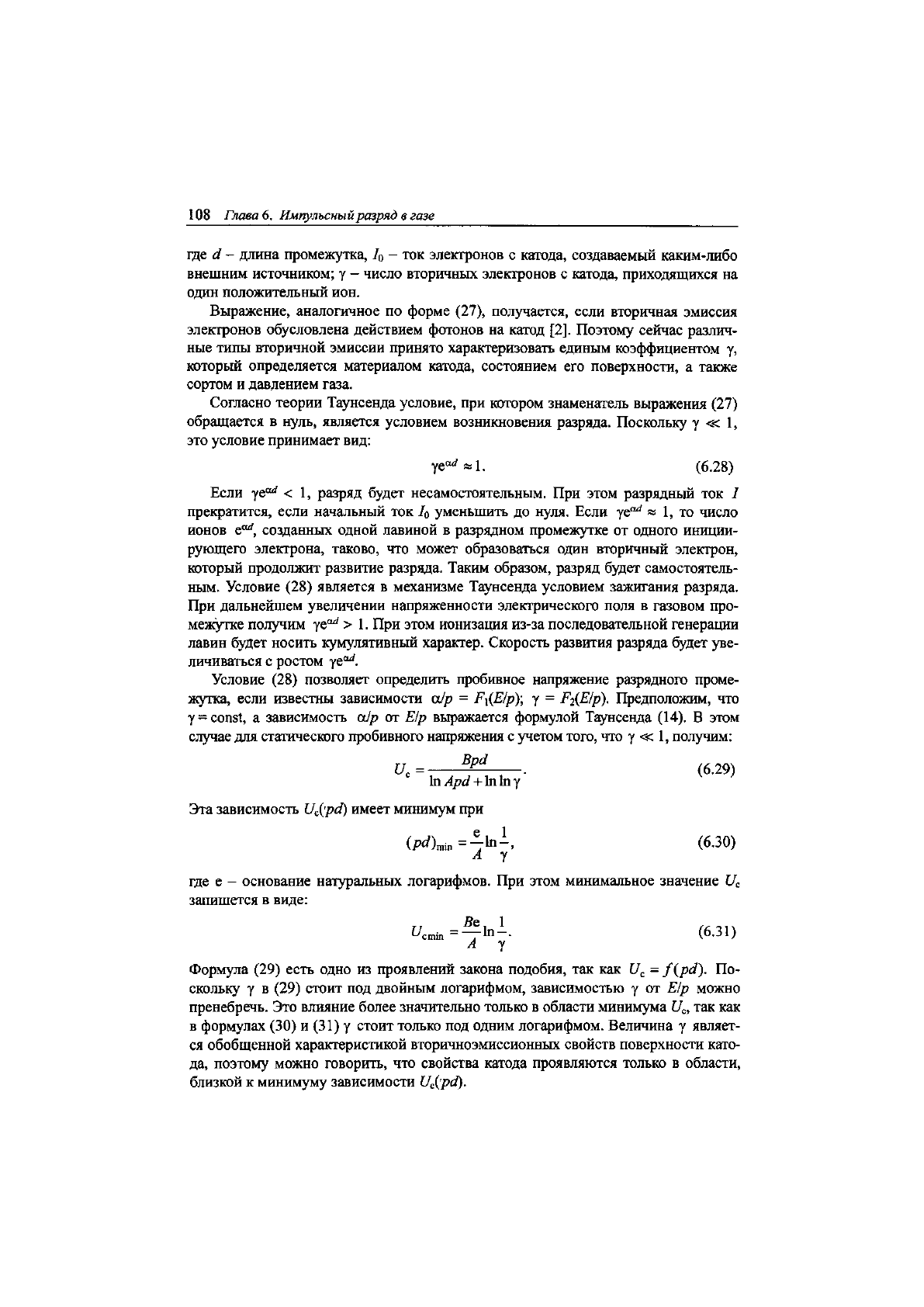

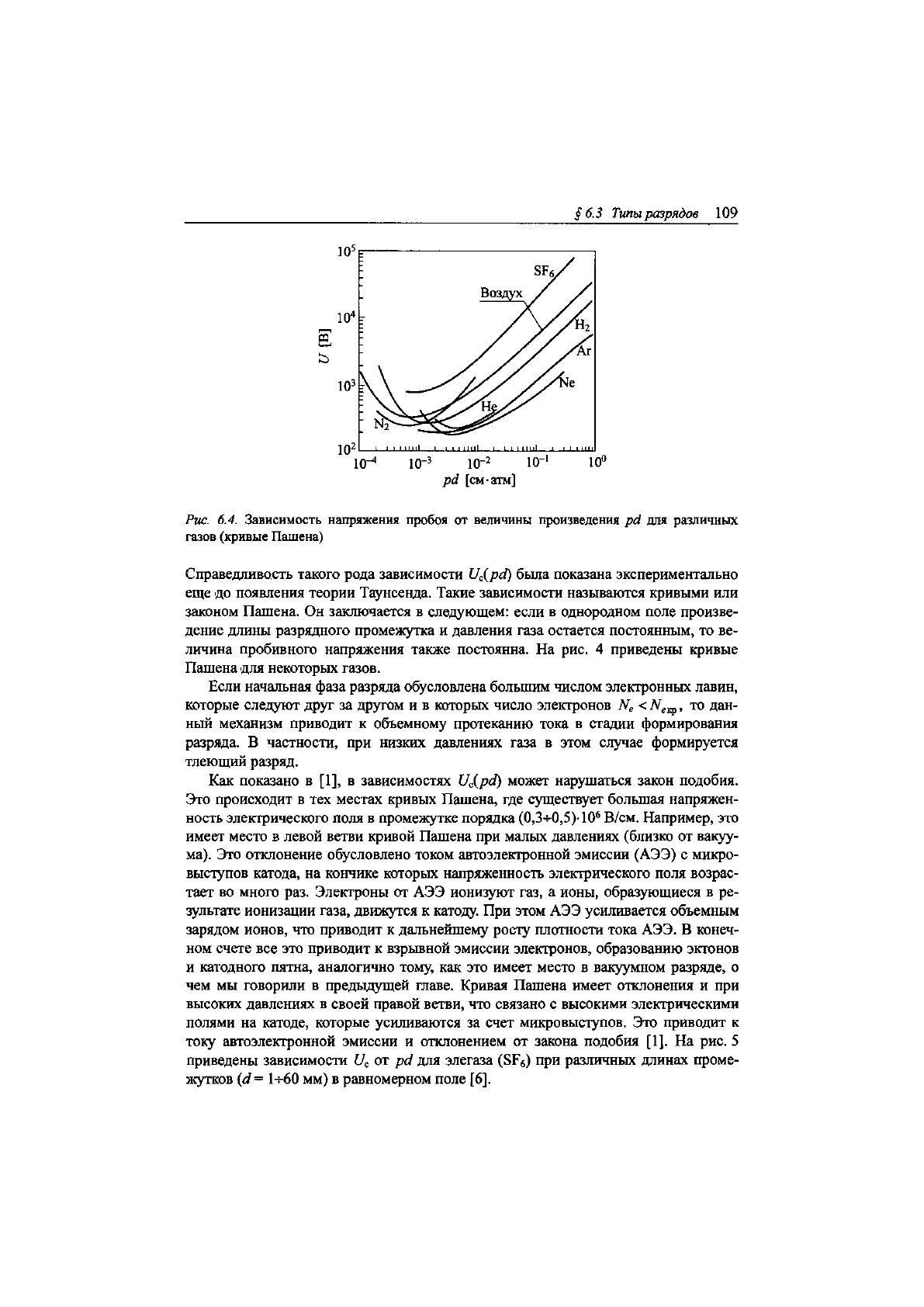

Рис. 6.4. Зависимость напряжения пробоя от величины произведения

рс1

для различных

газов (кривые Пашена)

Справедливость такого рода зависимости

1/

с

(рсГ)

была показана экспериментально

еще до появления теории Таунсенда. Такие зависимости называются кривыми или

законом Пашена. Он заключается в следующем: если в однородном поле произве-

дение длины разрядного промежутка и давления газа остается постоянным, то ве-

личина пробивного напряжения также постоянна. На рис. 4 приведены кривые

Пашена для некоторых газов.

Если начальная фаза разряда обусловлена большим числом электронных лавин,

которые следуют друг за другом и в которых число электронов И

е

<М

екр9

то дан-

ный механизм приводит к объемному протеканию тока в стадии формирования

разряда. В частности, при низких давлениях газа в этом случае формируется

тлеющий разряд.

Как показано в [1], в зависимостях и

с

(рс[) может нарушаться закон подобия.

Это происходит в тех местах кривых Пашена, где существует большая напряжен-

ность электрического поля в промежутке порядка (0,3-Ю,5)-10

6

В/см. Например, это

имеет место в левой ветви кривой Пашена при малых давлениях (близко от вакуу-

ма). Это отклонение обусловлено током автоэлектронной эмиссии (АЭЭ) с микро-

выступов катода, на кончике которых напряженность электрического поля возрас-

тает во много раз. Электроны от АЭЭ ионизуют газ, а ионы, образующиеся в ре-

зультате ионизации газа, движутся к катоду. При этом АЭЭ усиливается объемным

зарядом ионов, что приводит к дальнейшему росту плотности тока АЭЭ. В конеч-

ном счете все это приводит к взрывной эмиссии электронов, образованию эктонов

и катодного пятна, аналогично тому, как это имеет место в вакуумном разряде, о

чем мы говорили в предыдущей главе. Кривая Пашена имеет отклонения и при

высоких давлениях в своей правой ветви, что связано с высокими электрическими

полями на катоде, которые усиливаются за счет микровыступов. Это приводит к

току автоэлектронной эмиссии и отклонением от закона подобия [1]. На рис. 5

приведены зависимости 1/

с

от

рс1

для элегаза (8Р

6

) при различных длинах проме-

жутков

(с!

= 1+60 мм) в равномерном поле [6].