Меннинг О. Поведение животных. Вводный курс

Подождите немного. Документ загружается.

258

Глава 7

Обучение

259

ловиях будет происходить обучение. Здесь мы не будем подробно

рассматривать эти системы. Замечательные оценки теорий обуче-

ния содержатся в классическом учебнике Манна [360] и у Бродбен-

та [67]. До самого недавнего времени основная слабость работ эк-

спериментальных психологов состояла в том, что они концентри-

ровали свое внимание на одном-двух доместицированных видах —

белой крысе и голубе.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ

У широкого ряда различных животных обучение происходит

при значительном разнообразии условий. Центральной идеей не-

которых психологических школ было представление о том, что су-

ществуют общие «законы обучения», которые равноприменимы при

всех обстоятельствах. Эта идея подверглась недавно серьезной кри-

тике. В книгах Селигмена и Хаггера [431], а также Хайнда и Сти-

венсон-Хайнд [224] приведены данные многочисленных авторов,

ясно доказывающие, что способности животных к научению должны

эволюционировать подобно любому другому аспекту поведения,

чтобы удовлетворять их собственным специфическим потребностям.

Нельзя ожидать, чтобы обучение у медоносной пчелы походило на

обучение голубей, кроме как в самой общей форме. Вероятно, здесь

можно отметить лишь единственное сходство, касающееся природы

связанных с обучением логических операций. Когда медоносную

пчелу учат, что черная фигура на белом фоне связана с кормушкой,

а голубь учится клевать синий ключ, чтобы получить порцию зер-

ра, есть реальные основания относить оба процесса к одному и тому

же типу. Во всяком случае, полезно попытаться выделить категории

обучения, потому что это удобный способ упорядочить наши пред-

ставления. Конечно, мы должны отдавать себе отчет в том, что лю-

бая классификация — это не более чем набор искусственных аб-

стракций, которые могут не соответствовать естественным ситуа-

циям, особенно если рассматривать широкий диапазон различных

животных.

Мы будем пользоваться классификацией Торпа [457], и наши

оценки в большой степени основываются на его книге, содержащей

подробную библиографию на эту тему. Хотя книга Торпа сейчас

кое в чем уже устарела, ее особое значение состоит в полноте рас-

смотрения всего царства животных. Классификация обучения Торпа

с учетом более принятых в литературе синонимов такова.

1. Привыкание

2. Условные рефлексы (УР) первого рода («классические

'•• I, ; . условные рефлексы» или «респондентов обучение»)

обучение»

!

3. «Пробы и ошибки» и условные рефлексы второго рода

(многие из них называются «инструментальным обучением»

или «оперантным обучением» по Скиннеру)

4. Латентное обучение

5. Инсайт-обучение

6. Запечатление

Запечатление мы уже обсуждали в гл. 2, потому что сейчас счи-

тается более правильным рассматривать его скорее как один из ас-

пектов развития, чем как особый вид обучения. На остальных ка-

тегориях обучения мы остановимся ниже по очереди.

ПРИВЫКАНИЕ

Удобно начать описание именно с этой формы поведения, потому

что в некоторых отношениях она самая простая. В отличие от дру-

гих его форм привыкание состоит не в появлении новой реакции,

а в утрате ранее имевшейся. Если животному предъявлять раздра-

житель, не сопровождая его подкреплением или наказанием, то

постепенно животное перестает на него реагировать. Птицы посте-

пенно перестают обращать внимание на чучело, которое заставляло

их улетать, когда его впервые поместили на поле. Улитка, ползу-

щая по стеклянной полоске, втягивается в раковину, если посту-

чать по стеклу. Через некоторое время она продолжает движение,

но если снова постучать по стеклу, то она снова остановится и спря-

чется, однако на более короткое время. Если продолжать посту-

кивать по стеклу, то реакции улитки будут становиться все более

поверхностными, пока не исчезнут совсем.

Исследования Кларка [96, 97] на морских червях Nereis иллю-

стрируют некоторые типичные признаки привыкания. Этот морской

червь обычно живет в норке или в трубке, которую он строит в иле

на дне солоноводных эстуариев. Голова и передняя часть тела червя

торчат из трубки, так как он кормится с поверхности ила. Внезап-

ное появление самых разнообразных раздражителей может заста-

вить червя спрятаться обратно в трубку. В лаборатории Кларка

черви хорошо живут в стеклянных трубках в неглубоких бассейнах

с водой. Кларк обнаружил, что при вибрации бассейна (механичес-

кое раздражение), при прикосновении к голове червя, при движении

над ним тени и под действием многих других раздражителей червь

быстро прячется, втягивая тело в трубку, но большинство червей

снова появляется из нее через минуту. Если раздражители действуют

много раз с интервалом в 1 мин, то доля реагирующих на них чер-

вей быстро падает, так что в конце концов все они перестают пря-

таться. Кларк обнаружил, что привыкание происходит быстрее,

если раздражения следуют с малыми интервалами. Например, при-

выкание к вспышкам света происходит менее чем за 40 предъявле-

ний при интервале между вспышками в полминуты, но если интер-

валы составляют 5 мин, то требуется уже около 80 предъявлений.

Скорость привыкания зависит также от природы раздражителей.

Механическое раздражение, тень, прикосновение, вспышки света

обусловливают различные характерные для них скорости привыка-

ния. Кроме того, привыкание очень специфично в отношении раздра-

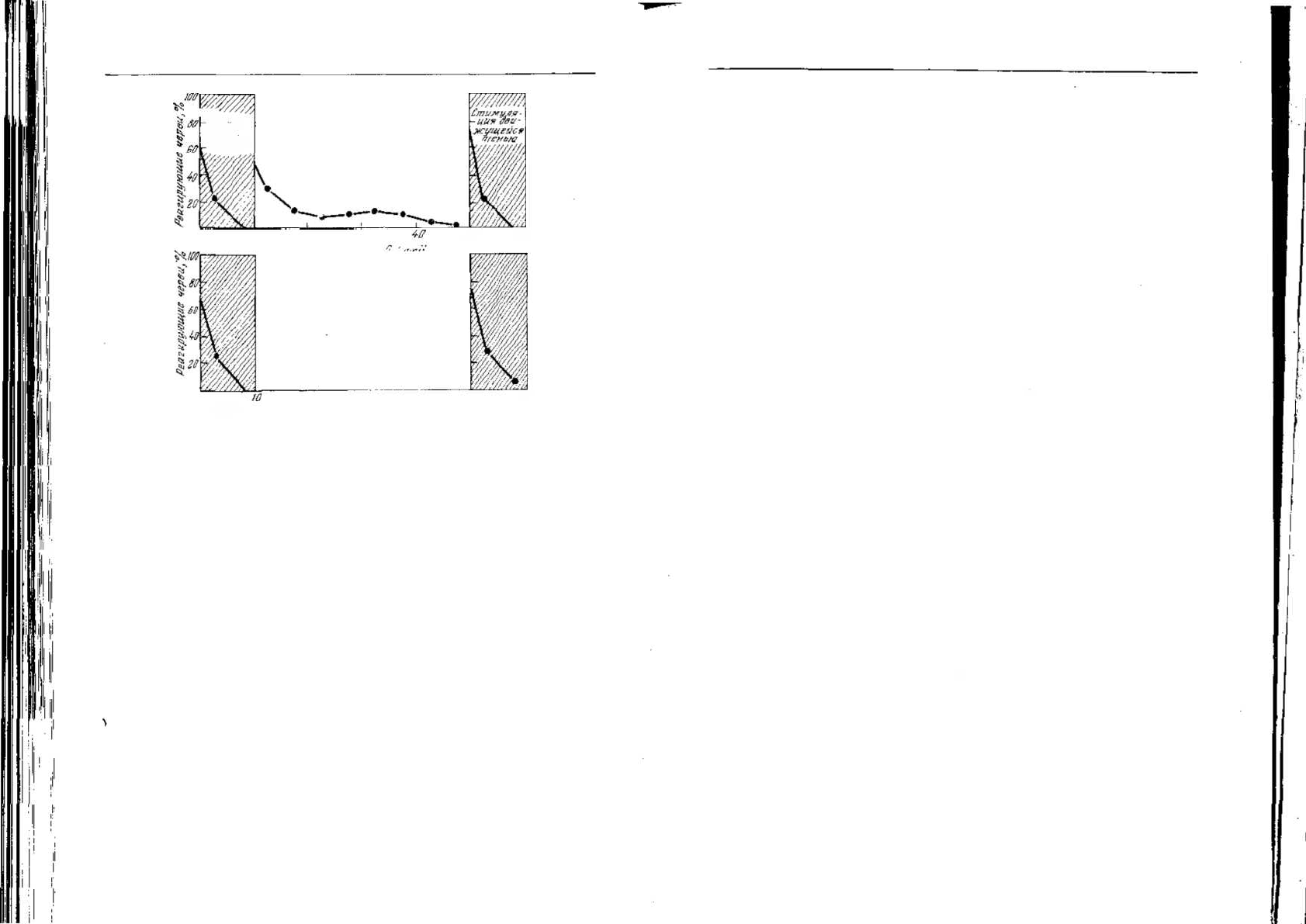

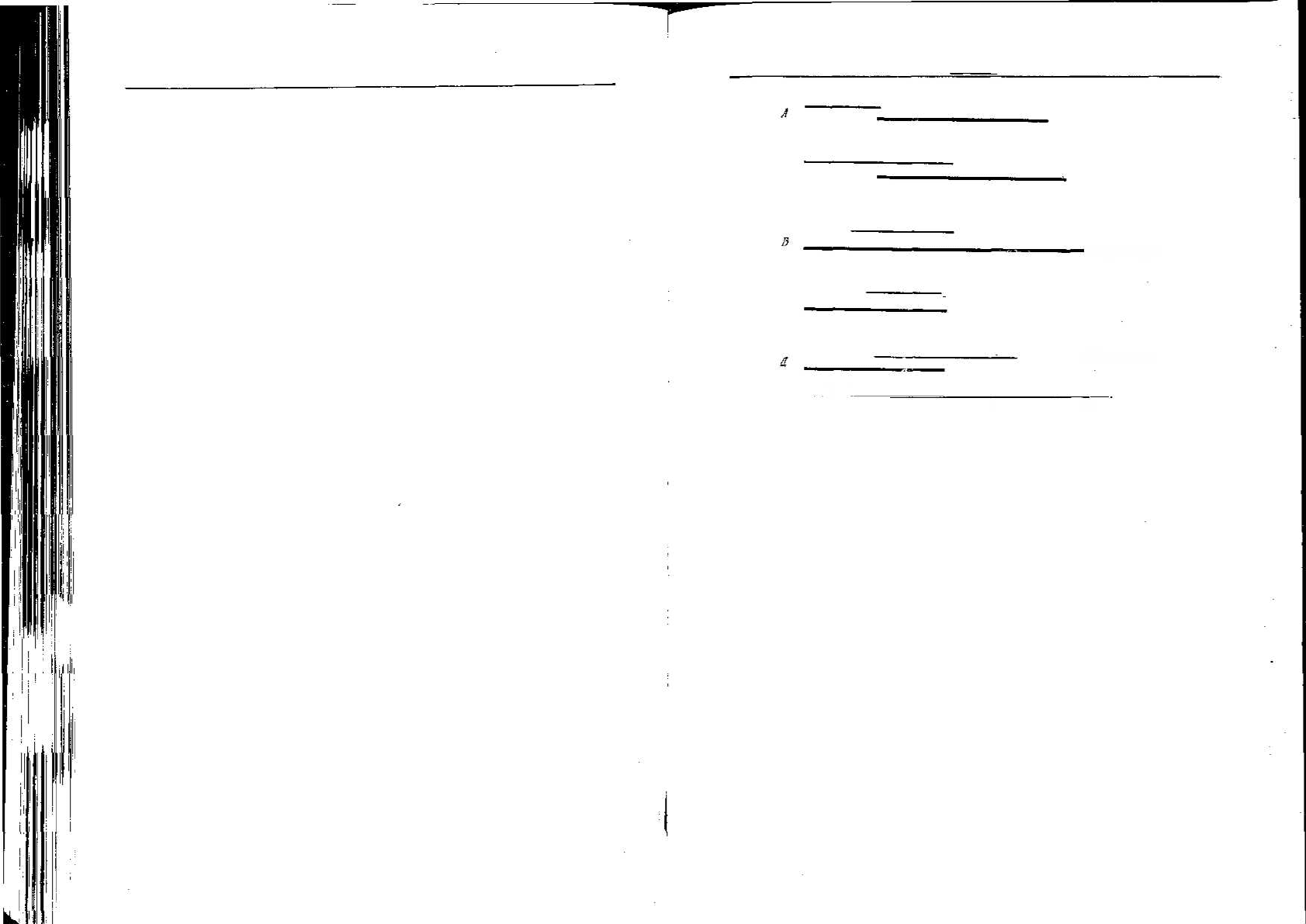

жителя. Рис. 7.1 показывает, что ослабление реакции втягивания в

9

260

Глава 7

Обучение

261

illl li

I

у J

Шамиля-

XUgSau -

жущеися

т;ные

Механическая стимуляция

10 20 30

Пробы с интервалам -- .' -

SO

60

iO-jnuHt/mmu дери об отсутствия преб

Лргвы

Пробы

10

Рис. 7.1. Скорость привыкания к двум разным стимулам у Nereis [96]. В качестве

реакции учитывали внезапное втягивание червя в трубку; пробы проводили с ин-

тервалом в 1 мин. Заштрихованные области показывают ответы группы из 20 чер-

вей на движущуюся тень В пределах 10 проб все они перестают реагировать, но

включение механического шокового стимула (незаштрихованная область на верх-

нем рисунке) возобновляет реакции половины червей; привыкание этих реакций

протекает более медленно, требуя более 30 проб Через 30 мин наступает полное

восстановление реакций на движущуюся тень независимо от того, производились

ли в этот период опыты с привыканием к механическому стимулу (верхняя схема)

или же червей просто оставляли в покое (нижняя схема) Ясно видно, что привы-

кание к этим двум стимулам протекает независимо.

трубку при повторении механического раздражения происходит

независимо от привыкания к появлению движущейся тени. В этом

отношении поведение червей напоминает поведение птенцов зяблика

в опытах Прехтла [383], описанных в гл. 1.

Известны и некоторые другие явления, которые легко спутать

с привыканием, поскольку они также ведут к снижению реактив-

ности, Однако, как показывает рис. 7.1, контрольные опыты поз-

воляют исключить возможность снижения реактивности из-за

сдвигов в мотивации или из-за мышечного утомления. Гораздо труд-

нее бывает во многих случаях исключить возможность сенсорной

адаптации. Многие органы чувств в конце концов перестают реаги-

ровать на повторную стимуляцию — в начале гл. 4 мы рассматри-

вали адаптацию хемосенсорных волосков мухи Phormia. Мы, на-

пример, перестаем ощущать прикосновение нашей одежды прибли-

зительно через минуту после того, как надеваем ее, так как тактиль-

ные рецепторы нашей кожи перестают отвечать на раздражение.

Кларку удалось исключить возможность сенсорной адаптации при

объяснении снижения реактивности у Nereis. Он показал, что червь,

хотя и перестает прятаться в трубку при прикосновении зонда, но

продолжает воспринимать это раздражение, так как пытается схва-

тить зонд ртом.

Сенсорная адаптация — явление чаще всего кратковременное.

Прекращения стимуляции на несколько минут обычно бывает доста-

точно для полного восстановления реактивности. Как правило, мы

не говорим, что привыкаем к ощущению прикосновения одежды к

коже. Термин «привыкание» сохраняется для более устойчивого

снижения реактивности, которое должно быть связано с централь-

ной нервной системой, а не с органами чувств.

Кларку удалось обнаружить у Nereis некоторое восстановление

реакции втягивания менее чем через час после падения реактивности,

которая полностью возобновлялась в пределах 24 ч. Мы уже ука-

зывали, что ослабление реакции втягивания было специфичным в

отношении стимула, и именно эта черта отмечается в большинстве

общепринятых критериев привыкания. Однако имеются другие типы

снижения реактивности с разными временными характеристиками,

и на основе поведенческих данных между ними трудно установить

четкое различие. Опыты Хайнда по поведению коллективного окри-

кивания у зябликов, описанные в гл. 1 (см., например, рис. 1.5),

заставляют предполагать, что процесс восстановления утраченной

реактивности имеет двойственную природу. Один из его компонен-

тов относительно быстрый, наступает в пределах 24 ч; он специфичен

в отношении стимула и потому очень похож на наблюдаемый у

Nereis. Кроме того, имеется длительно действующий компонент,

который почти не дает признаков восстановления в тот же самый

период, потому что ответ животного продолжает быть сильно реду-

цированным. Остается нерешенным вопрос о том, можно ли объеди-

нять эти два компонента под термином «привыкание». В природе

сенсорная адаптация, а также кратковременное и длительное сни-

жение реактивности в некоторых ситуациях происходят, вероятно,

одновременно, так что строго определить привыкание довольно

трудно.

Сходные с привыканием явлениялобнаруживаются в любой группе

животных, начиная с простейших. По-видимому, они являются об-

щим свойством живой материи, и, конечно, все типичные свойства

привыкания и восстановления можно обнаружить на уровне отдель-

ных нейронов и нервно-мышечных соединений [75, 232].

Привыкание представляет собой один из важных процессов при-

способления поведения животных к условиям обитания. Маленькие

животные, подобно Nereis, служащие добычей для хищников, не мо-

гут проводить слишком много времени, затаившись в своих трубках;

в норме, для того чтобы питаться, они должны находиться вне тру-

бок. Лучше быстро спрятаться при неожиданном затемнении, хотя

260

Глава 7

Обучение

263

не каждая тень обусловлена появлением хищной рыбы — ее может

отбрасывать просто плывущий сверху кусок морской травы. В об-

щем, появляющиеся тени оказываются чаще морской травой, чем

хищниками, поэтому вполне адаптивно прекращать ответы на сти-

мул, повторение которого не вызывает ожидаемых последствий.

Привыкание также играет важную роль в развитии поведения

молодых животных, которым часто угрожает целый ряд хищников

и которые могут начать избегать любых крупных движущихся пред-

метов. Они довольно быстро научаются не реагировать на листья,

когда их шевелит ветер, и другие нейтральные стимулы. Это хорошо

проиллюстрировано Шлейдтом [4201 при исследовании реакции

тревоги у молодых индеек (гл. 3). Врожденная реакция клевания у

только что вылупившихся цыплят сначала направлена на любой

небольшой предмет, который контрастирует с фоном. Здесь также

быстро наступает привыкание к неподходящим предметам, и в то

же время цыплята учатся правильно реагировать на пищевые

объекты.

УСЛОВНЫЕ РЕФЛЕКСЫ ПЕРВОГО РОДА

Термин «условный рефлекс» неотделим от имени великого рус-

ского физиолога Павлова [378], школа которого активно работала в

начале нашего века. Влияние Павлова на исследования поведения

животных, проводимые в Советском Союзе, до сих пор еще очень

велико; на Западе это влияние было незначительно, возможно, по-

тому, что его теория поведения привлекла там мало внимания. Пав-

лов и Шеррингтон работали одновременно, но совершенно по-раз-

ному подходили к проблеме. Шеррингтон изучал организацию реф-

лексов в изолированном спинном мозгу собак и кошек, совершенно

свободном от влияния высших центров. Павлов работал с интакт-

ными животными и считал, что так же, как простые рефлексы яв-

ляются свойством работы спинного мозга, условные рефлексы яв-

ляются специфическим свойством работы высших центров мозга,

преимущественно его полушарий. Целью Павлова было изучение

физиологии высшей нервной деятельности, но большинство его эк-

спериментов по современным понятиям можно отнести к чистой

экспериментальной психологии. Действительно, Павлов был одним

из истинных основателей экспериментальной психологии; он при-

менил объективные методики для изучения обучения на несколько

лет раньше, чем Уотсон.

В классических опытах Павлова с собаками часто использовался

слюноотделительный рефлекс. Собаки выделяют слюну, когда им в

рот попадает пища, и Павлову удалось оценить силу ответа по коли-

честву капель слюны, которые падали в воронку из фистулы слюн-

ного протока. Голодную собаку помещали в станок, ограничивали

ее движения при помощи специальных лямок и принимали меры

против всяких вмешательств извне. В таком положении собаке

предъявляли различные контролируемые стимулы, например зву-

ковые, световые или тактильные, а мясной порошок вводили в рот

через трубку. Стандартная порция мясного порошка вызывает сек-

рецию определенного количества слюны. Перед каждой порцией

пищи включали метроном, отсчитывающий такты. Сначала этот

стимул не вызывал ответа, за исключением того, что собака ненадол-

го настораживала уши. Однако после пяти-шести сочетаний звука

метронома с пищей слюна начинала капать из фистулы вскоре после

включения метронома и до введения мясного порошка. В конце кон-

цов звук метронома вызывал появление того же количества слюны,

что и мясной порошок.

В этом опыте собака выучивалась реагировать на новый, прежде

нейтральный стимул, который Павлов назвал условным (УС). Слю-

ноотделение при его воздействии было названо условным рефлексом

(УР). До обучения слюноотделение вызывалось только мясным по-

рошком (безусловный стимул, БС), т. е. оно представляет собой без-

условный рефлекс (БР).

Павлов обнаружил, что в качестве условного может выступать

почти любой стимул, если только сам по себе он не вызывает слиш-

ком сильного ответа. У очень голодных собак даже болезненные сти-

мулы, которые первоначально заставляют их вздрагивать и бояться,

довольно скоро начинают вызывать слюноотделение, если они со-

четаются с подачей пищи.

Условный рефлекс образуется за счет ассоциации нового стимула

с вознаграждением, или «положительным подкреплением» (термин,

который ниже мы рассмотрим более подробно). Можно выработать

также оборонительный условный рефлекс, если сочетать условный

рефлекс с наказанием, или «отрицательным подкреплением».

Электрическое раздражение лапы заставляет собаку поднимать ее;

если сочетать раздражение со звуком метронома, собака вскоре на-

чинает поднимать лапу при одном включении метронома.

Условные рефлексы подобного типа обнаружены у самых раз-

ных животных, от членистоногих до шимпанзе. Например, птицы

научаются избегать черных и оранжевых гусениц бабочки медве-

дицы крестовниковой после того, как один-два раза их попробовали.

Они связывают этот вкус с их окраской и проявляют реакцию избе-

гания не только в отношении этих гусениц, но также в отношении ос

и других черно-оранжевых насекомых. Благодаря такой генерали-

зованной реакции хищников разнообразным ядовитым насекомым

выгодно походить друг на друга — этот феномен называют мюлле-

ровской мимикрией (гл. 6).

В природе мы редко наблюдаем условный рефлекс в столь «чис-

той» форме, как в лаборатории. Пчелы учатся не только связывать

цвет с подкреплением нектаром, но запоминают также расположе-

ние группы цветов по отношению к улью и время суток, когда вы-

264

Глава 7

I ™

деляется больше всего нектара. Даже Павлов в своих тщательно

контролируемых условиях эксперимента обнаружил, что на один

специфический стимул собаки вырабатывают не один, а несколько

специфических ответов. Голодная собака, которой известны лабо-

раторные приемы, бежит впереди экспериментатора в комнату для

опытов, вспрыгивает на станок и проявляет все признаки ожидания.

ПРОБЫ И ОШИБКИ

В условных рефлексах первого рода животное начинает с реак-

ции — безусловный рефлекс связан с безусловным стимулом,—

которая впоследствии связывается с новым стимулом; от английско-

го слова response (ответ) возник используемый иногда термин «рес-

пондентное обучение». В противоположность этому мы можем встре-

титься с ситуацией, когда животное находится в состоянии голода,

жажды или страха, но безусловный стимул, который вызывал бы

соответствующий безусловный рефлекс, отсутствует. При этом у

животного появляется поисковое поведение, в процессе которого

оно спонтанно выполняет разнообразные действия: принюхивается,

ходит, осматривается и т. д. Предположим теперь, что одно из таких

действий сопровождается подкреплением — например, голодное

животное получает пищу,— тогда, если ассоциация эта повторяется

несколько раз, животное учится регулярно выполнять данное дей-

ствие в данной специфической ситуации.

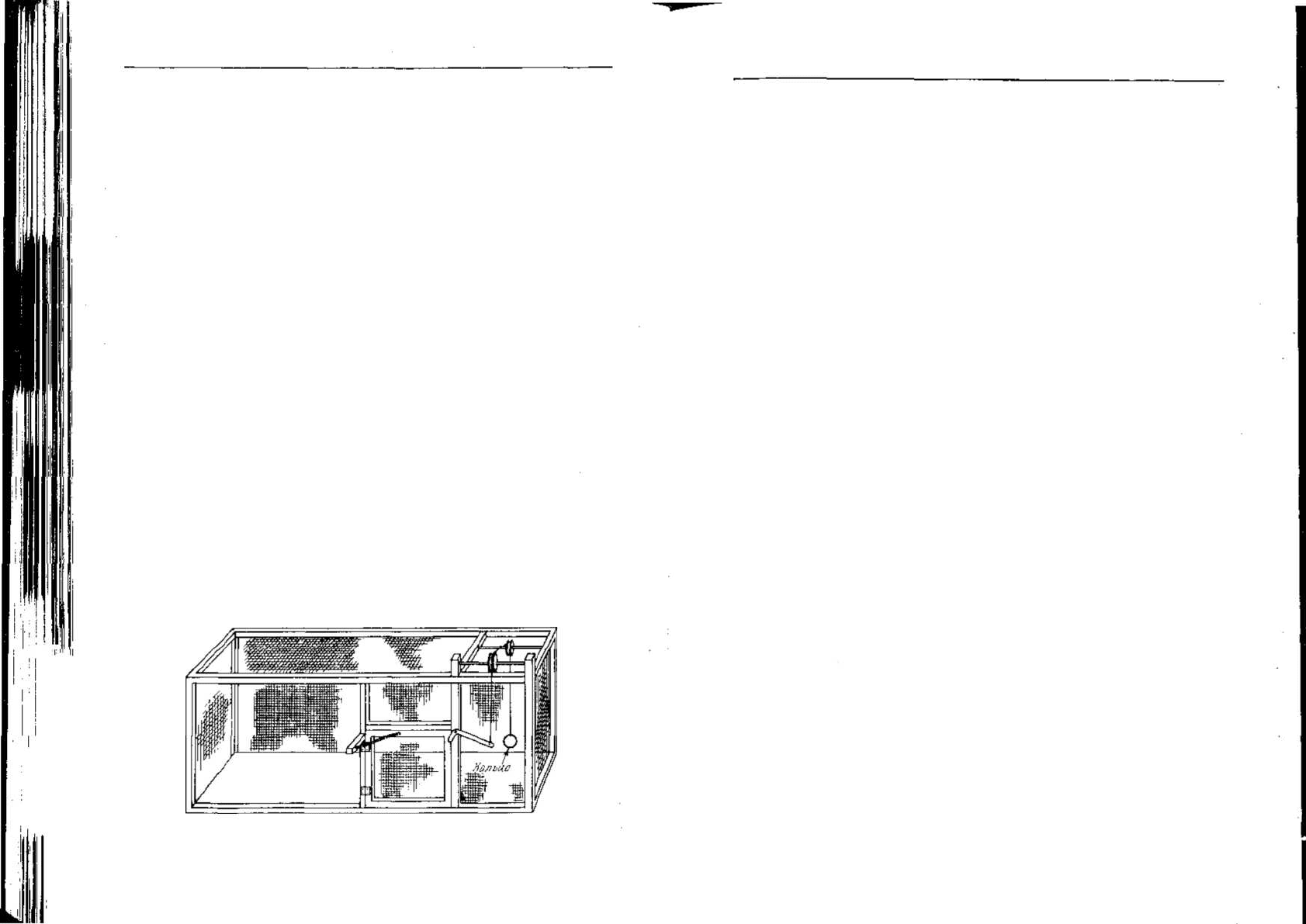

Приведем поясняющий пример и покажем, почему этот тип обу-

чения называют «пробами и ошибками». В своих первых опытах

Торндайк использовал разнообразные «проблемные ящики»; один

из них показан на рис. 7.2. Он представляет собой клетку, которую

можно открыть изнутри, только нажав на рычаг или дернув кольцо.

Заключенная в ней кошка пытается убежать, она безостановочно

движется по клетке, через некоторое время случайно дергает кольцо

и открывает дверь. Вторая и третья попытки могут быть просто слу-

Обучение

265

Рис. 7.2. Один из проблемных ящиков Торндайка. Кошку сажают в клетку и обу-

чают дергать веревочное кольцо, чтобы открыть дверь [322].

чайным повторением, но постепенно кошка сосредоточивает больше

внимания на рычаге, и в конце концов, как только ее запирают, она

бросается к кольцу и дергает его. Термин «пробы и ошибки» очень

хорошо характеризует этот тип обучения. Кошка учится исключать

из своего поведения все, что не ведет к подкреплению и увеличивает

частоту актов поведения, которые ведут к подкреплению, однако на

ранних стадиях в ее поведении нет определенной системы — первое

подкрепление кошка получает чисто случайно.

Мы уже описали использование камеры Скиннера. По существу,

она также представляет собой проблемный ящик, в котором живот-

ное методом проб и ошибок учится нажимать на рычаг, получая при

этом небольшое пищевое подкрепление. Поскольку возникающее в

такой ситуации собственное «спонтанное» поведение животного слу-

жит способом (или «инструментом») получения подкрепления, та-

кое обучение часто называют инструментальным, а вырабатываемые

при этом условные рефлексы — инструментальными. Скиннер [437]

использовал также термин «оперантное обучение». Однако, по су-

ществу, этот вид обучения не отличается от обучения методом проб

и ошибок. При этом виде обучения нет условного раздражителя,

если не рассматривать в качестве такого раздражителя проприоцеп-

тивную обратную афферентацию от мускулатуры, которая сигнали-

зирует о предстоящем подкреплении в период выполнения условной

реакции (например, нажатия на рычаг). С течением времени другие

стороны ситуации могут начать действовать как условные раздражи-

тели, которые сигнализируют животному, что его реакция «соот-

ветствует» и сейчас будет подкреплена.

До сих пор неясно, насколько принципиально различие между

обучением методом проб и ошибок и выработкой условных рефлек-

сов первого рода. Существует довольно ясное доказательство [354]

того, что у голубей, находящихся в камере Скиннера, вырабаты-

вается классический условный рефлекс на ключ, который они клюют,

и они расценивают его как пищу или воду. При пищевом подкрепле-

нии они клюют ключ так же, как клевали бы зерно. Если подкреп-

лением служит вода, то они нажимают на ключ полуоткрытым клю-

вом и делают сосущие движения, как при питье. Такое поведение в

ситуации инструментального обучения хотя и в менее выраженной

форме, но наблюдается у крыс или обезьян. Конечно, не следует

рассматривать обучение методом проб и ошибок и условные рефлексы

первого рода как совершенно различные категории обучения. Ко-

норски [275] считает, что первое лучше рассматривать как выработку

условных рефлексов второго рода, и относит к этому классу также

особый вид обучения по методике Павлова. В этом случае укреплен-

ной в станке собаке поднимали переднюю ногу, а затем давали пор-

цию мясного порошка. После нескольких таких проб собака спон-

танно поднимала лапу, если ее голодной помещали в станок. Здесь

природу условной реакции животного определяет экспериментатор,

266

Глава 7

Обучение 267

I

тогда как ситуация проблемного ящика или камеры Скиннера, в

которых животное спонтанно выполняет подкрепляемое действие,

представляется более естественной.

Обучение методом проб и ошибок нередко участвует в изменении

поведения животного, связанного с поиском пищи, убежища или

полового партнера. Как правило, этот процесс сопровождается вы-

работкой условных рефлексов первого рода, потому что запоминать-

ся должны и новые стимулы, и новые поведенческие реакции. При-

мером такой ситуации служит обучение прохождению лабиринта:

здесь крыса учится использовать комбинацию признаков, отчасти

зрительных, которые она видит в точке выбора, отчасти «кинесте-

тических», когда она учится поворачивать направо или налево.

Пробы и ошибки, вероятно, наиболее подходящая категория, к

которой можно отнести образование новых двигательных навыков.

Молодые млекопитающие и птицы, например, совершенствуют коор-

динацию своих движений с помощью тренировок, зачастую в играх

с сибсами и родителями.

НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АССОЦИАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

Поскольку оба типа ассоциативного обучения имеют много об-

щего и относительно просты, на их примере хорошо суммировать

общие черты процесса обучения. Большинство этих черт были впер-

вые описаны Павловым в его работах по условным рефлексам пер-

вого рода. Как указывалось выше, реальные проблемы возникают

при описании законов обучения, имеющих общее значение, поэтому

оценку общих черт процесса обучения необходимо сильно упрощать.

Там, где имеются заметные отклонения от общих правил, мы будем

отмечать это особо.

Совпадение

Было показано, что в большинстве ситуаций выработки услов-

ного рефлекса для того, чтобы связать с подкреплением новый разд-

ражитель или новую реакцию, например нажатие на рычаг, необхо-

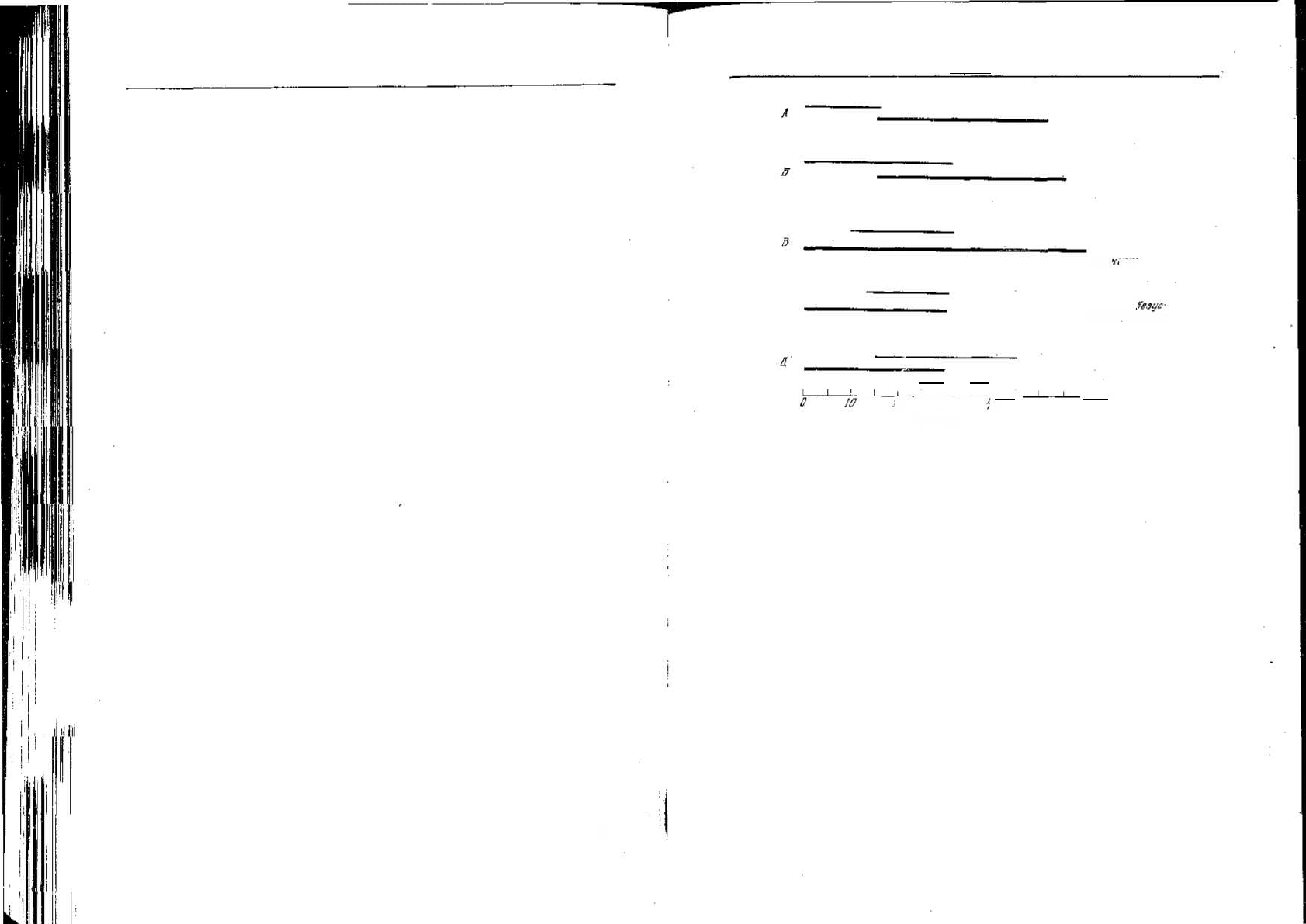

димо, чтобы они по времени совпадали друг с другом. На рис. 7.3

показаны данные некоторых экспериментов Павлова. Выработка

условного рефлекса происходит быстрее, если условный раздражи-

тель предшествует безусловному и частично перекрывается с ним.

Очень трудно выработать условный рефлекс, если действие услов-

ного раздражителя прекращается раньше, чем за секунду до начала

действия безусловного, или если условный раздражитель действует

после прекращения действия безусловного.

При выработке инструментальных условных рефлексов (при

обучении методом проб и ошибок) условная реакция всегда пред-

шествует подкреплению, которое должно происходить достаточно

УС

БС

УС вызывает

безусловную

реакцию

УС вызывает

безусловную

реакцию

УС вызывает

» безуслоаную

реакцию

Г

1

О

I 1111111111

УС не мажет

вызвать безус-

ловную реакцию

УС ИВ ЛГ0Ж8ЛГ

вызвать безус-

ловную реакцию

1 I

10 20 30

Время, с

40 60 60

Рис. 7.3. Влияние последовательности стимулов на формирование условного реф-

лекса [275] В каждом случае верхняя тонкая линия означает длительность услов-

ного стимула (УС), а нижняя толстая — безусловного (БС), подкрепляющего.

Результаты показаны справа; отметим, что УС не должен кончаться или действо-

вать дольше, чем БС, для того чтобы выработался условный положительный реф-

лекс. Иначе УС останется нейтральным или даже будет тормозить реакцию на БС,

быстро для того, чтобы обучение было успешным. Скиннер [437]

показал, что даже несколько секунд отсрочки подкрепления после

того, как крыса нажмет на рычаг, существенно замедляют процесс

обучения этой реакции. Отрицательный эффект отсрочки подкреп-

ления часто можно преодолеть введением «вторичного подкрепле-

ния». Допустим, крысу обучают так, что подкрепление она полу-

чает в том случае, если в камере зажигается свет; тогда она будет

учиться нажимать на рычаг для того, чтобы включить свет. При

этом включение света и подкрепление должны перекрываться, как

описано выше. Свет становится вторичным подкреплением, или

«промежуточным стимулом», «мостиком» между реакцией и первич-

ным подкреплением — пищей. Промежуточные раздражители по-

лезны для обучения животных, например в цирке, когда зачастую

трудно бывает осуществить подкрепление немедленно после реакции.

Имеются, однако, некоторые виды ассоциативного обучения,

которые оказываются успешными, несмотря на то что подкрепление

может быть отделено от реакции целыми часами. Барнетт [281 опи-

сывает, как дикие крысы откусывают лишь крошечные кусочки но-

вой пищи, появляющейся на их территории. Если она оказывается

Б

266

Глава 7

Обучение 267

тогда как ситуация проблемного ящика или камеры Скиннера, в

которых животное спонтанно выполняет подкрепляемое действие,

представляется более естественной.

Обучение методом проб и ошибок нередко участвует в изменении

поведения животного, связанного с поиском пищи, убежища или

полового партнера. Как правило, этот процесс сопровождается вы-

работкой условных рефлексов первого рода, потому что запоминать-

ся должны и новые стимулы, и новые поведенческие реакции. При-

мером такой ситуации служит обучение прохождению лабиринта:

здесь крыса учится использовать комбинацию признаков, отчасти

зрительных, которые она видит в точке выбора, отчасти «кинесте-

тических», когда она учится поворачивать направо или налево.

Пробы и ошибки, вероятно, наиболее подходящая категория, к

которой можно отнести образование новых двигательных навыков.

Молодые млекопитающие и птицы, например, совершенствуют коор-

динацию своих движений с помощью тренировок, зачастую в играх

с сибсами и родителями.

НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АССОЦИАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

Поскольку оба типа ассоциативного обучения имеют много об-

щего и относительно просты, на их примере хорошо суммировать

общие черты процесса обучения. Большинство этих черт были впер-

вые описаны Павловым в его работах по условным рефлексам пер-

вого рода. Как указывалось выше, реальные проблемы возникают

при описании законов обучения, имеющих общее значение, поэтому

оценку общих черт процесса обучения необходимо сильно упрощать.

Там, где имеются заметные отклонения от общих правил, мы будем

отмечать это особо.

Совпадение

Было показано, что в большинстве ситуаций выработки услов-

ного рефлекса для того, чтобы связать с подкреплением новый разд-

ражитель или новую реакцию, например нажатие на рычаг, необхо-

димо, чтобы они по времени совпадали друг с другом. На рис. 7.3

показаны данные некоторых экспериментов Павлова. Выработка

условного рефлекса происходит быстрее, если условный раздражи-

тель предшествует безусловному и частично перекрывается с ним.

Очень трудно выработать условный рефлекс, если действие услов-

ного раздражителя прекращается раньше, чем за секунду до начала

действия безусловного, или если условный раздражитель действует

после прекращения действия безусловного.

При выработке инструментальных условных рефлексов (при

обучении методом проб и ошибок) условная реакция всегда пред-

шествует подкреплению, которое должно происходить достаточно

УС

ВС

УС вызывает

безусловную

реакцию

УС вызывает

безусловную

реакцию

УС вызывает

• безусловную

реакцию '

Г

J 1——J 1 L

-V 30 -О

Бремя, с

60

УС не мажет

вызвать

лмную реакцию

УС не может

вызвать Шус-

ловнг/ю рея.гиию

J I

60

Рис. 7.3. Влияние последовательности стимулов на формирование условного реф-

лекса [275] В каждом случае верхняя тонкая линия означает длительность услов-

ного стимула (УС), а нижняя толстая — безусловного (БС), подкрепляющего.

Результаты показаны справа; отметим, что УС не должен кончаться или действо-

вать дольше, чем БС, для того чтобы выработался условный положительный реф-

лекс. Иначе УС останется нейтральным или даже будет тормозить реакцию на БС.

быстро для того, чтобы обучение было успешным. Скиннер [437]

показал, что даже несколько секунд отсрочки подкрепления после

того, как крыса нажмет на рычаг, существенно замедляют процесс

обучения этой реакции. Отрицательный эффект отсрочки подкреп-

ления часто можно преодолеть введением «вторичного подкрепле-

ния». Допустим, крысу обучают так, что подкрепление она полу-

чает в том случае, если в камере зажигается свет; тогда она будет

учиться нажимать на рычаг для того, чтобы включить свет. При

этом включение света и подкрепление должны перекрываться, как

описано выше. Свет становится вторичным подкреплением, или

«промежуточным стимулом», «мостиком» между реакцией и первич-

ным подкреплением — пищей. Промежуточные раздражители по-

лезны для обучения животных, например в цирке, когда зачастую

трудно бывает осуществить подкрепление немедленно после реакции.

Имеются, однако, некоторые виды ассоциативного обучения,

которые оказываются успешными, несмотря на то что подкрепление

может быть отделено от реакции целыми часами. Барнетт [281 опи-

сывает, как дикие крысы откусывают лишь крошечные кусочки но-

вой пищи, появляющейся на их территории. Если она оказывается

260

Глава 7

съедобной, в следующие ночи они съедают постепенно все большие

порции, пока, наконец, не начнут есть нормально. Если же пища

была отравлена, то выжившие животные никогда больше не упо-

требляют ее. Такое поведение высокоадаптивно и делает травлю

крыс трудноразрешимой задачей. Для нашего обсуждения здесь

представляет интерес значение отсрочки между поеданием отрав-

ленной пищи (всегда покрытой сверху сладкой съедобной оболоч-

кой) и появлением болезненных симптомов отравления. Некоторые

яды, предназначенные для крыс, начинают действовать не менее

чем через час. Лабораторные исследования подтвердили возмож-

ность обучения при значительных отставлениях подкрепления.

Крысы способны не только научиться избегать отравленной приман-

ки, которая начинает действовать не менее чем через час; если дер-

жать крыс на рационе с недостатком витамина В (тиамина), то крысы

научатся выбирать пищу, содержащую это вещество, несмотря на

то, что проходят многие часы между приемом пищи и моментом,

когда они способны ощутить какое-то улучшение. Розин и Кэлат

[407] опубликовали интересный обзор, в котором они связывают

особенности обучения, участвующие в таком «специфическом голоде»,

со способностью крыс избегать отравленных приманок.

Подкрепление может быть столь длительно отставленным только

при условии, что в качестве условного раздражителя используются

вкусовые вещества. В опытах Гарсия и Келлинга [161] крыс поили

водным раствором сахарина через трубку, причем в момент питья

каждый раз включали яркий свет. Одновременно крыс подвергали

рентгеновскому облучению, которое вызывало у них тошноту по ис-

течении часа. Постепенно крысы стали избегать пить раствор саха-

рина, однако не избегали вспышек света. Если же сочетать включе-

ние света, электрическое раздражение конечностей и питье сахари-

на, то крысы обучаются избегать свет, но продолжают пить сахарин.

Крысы каким-то образом «подготовлены» связывать вкусовые ощу-

щения с тошнотой после однократного сочетания и длительной от-

срочки \ в то время как связь между зрительными стимулами и

тошнотой не образуется. Напротив, зрительные раздражители лег-

ко связываются с электрическим раздражением, если они совпадают

во времени, тогда как вкусовые раздражители с электрическими не

связываются.

Гарсиа и сотр. [189] нашли этому эффекту практическое применение в об-

ласти охраны от хищников. Овцеводов запада США беспокоят койоты, нападаю-

щие на стада, поэтому они стремятся устранять их. С этой целью в овечью тушу

впрыскивали хлористый литий. Поев такого мяса, койоты ощущали тошноту.

Впоследствии они избегали запаха и вкуса овец и переключались на другую до-

бычу. Фермеры сообщают о значительном снижении потерь овец после того, как

на ранчо раскладывали несколько отравленных туш. Оказывается, овцы и койоты

могут сосуществовать!

Обучение

269

Раньше обычно считали, что совпадение во времени и наличие

подкрепления достаточны для того, чтобы связать любой раздражи-

тель с любым ответом. Однако эксперименты, подобные приведен-

ным выше (а также многие другие, см. [430]), показывают, что жи-

вотные «приступают» к обучению, имея разнообразные внутренние

склонности. Эти склонности связаны обычно с естественными при-

способлениями, которые возникли в ходе эволюционного процесса.

Голуби легко научаются клевать рычаг при пищевом подкреплении,

но не могут научиться той же реакции, если она обеспечивает от-

ключение электрического раздражения ног. Однако научить их под-

нимать крылья (компонент естественной оборонительной реакции)

при том же электрическом раздражении удается легко. Мы рас-

сматривали в гл. 2 доказательства того, что животные имеют насле-

дуемую тенденцию к специфическим видам обучения. В статье Бре-

ландов [66], которую они в шутку назвали «Проступки организмов»,

приведено много примеров, взятых из их работы по обучению жи-

вотных различным трюкам для демонстрации публике. Они обна-

ружили, что законы совпадения и подкрепления недостаточны для

того, чтобы преодолеть врожденные тенденции к определенным ви-

дам поведения. Так, например, цыплята продолжают разгребать

землю, даже если это препятствует получению пищевого подкреп-

ления. Вспоминаются гибриды неразлучников в опытах Дилгера

(гл. 2), которые не могли удержаться от совершения абортивных

движений засовывания строительного материала под перья и в ре-

зультате с трудом справлялись с его переносом к гнезду.

Повторение

Хотя, как мы видели, обучение происходит даже при одном со-

четании, особенно если используется сильное отрицательное под-

крепление, большинство видов ассоциативного обучения требует

повторения. Павлов показал, что количество слюны, выделяемой

под действием условного раздражителя, медленно увеличивается

при каждом его сочетании с подкреплением, пока не достигает того

же уровня, что и под действием безусловного раздражителя. У кры-

сы, обучающейся в лабиринте, число ошибок постепенно падает по

мере увеличения числа проб, так что в конце концов она без колеба-

ний бежит прямо к целевой камере, где находится пища. Количество

ошибок или время, затраченное на достижение целевой камеры в

каждой пробе, могут быть использованы для построения кривой обу-

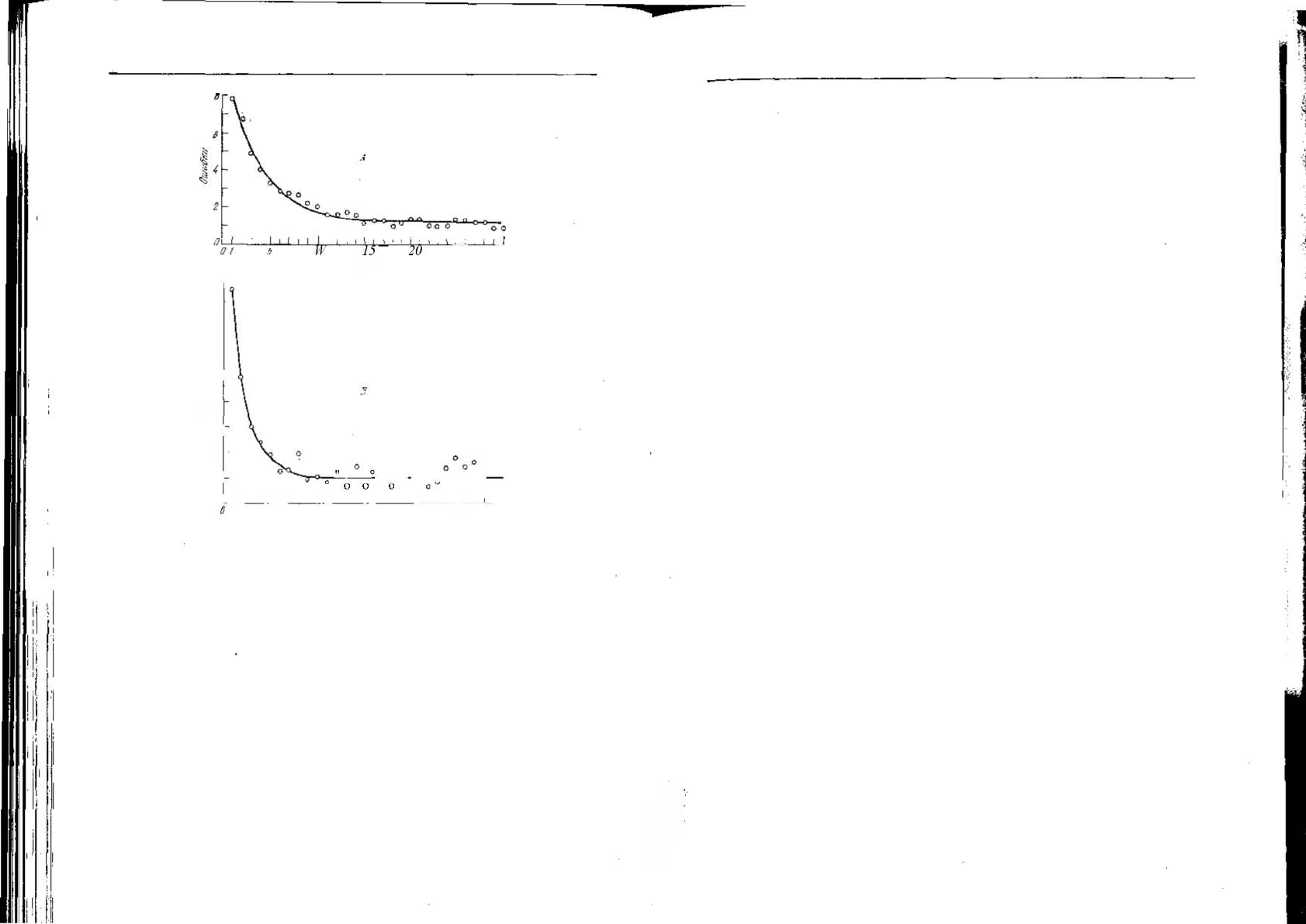

чения (рис. 7.4).

Повторное подкрепление в конце концов вызывает максимальный

ответ, после чего уже нельзя показать (в пределах одной пробы),

что обучение вызывает улучшение реакции. Однако чем дольше про-

должать подкрепление ответа после достижения этого максимума

260

Глава 7

Обучение

270

I

25 30

Пробы

ISO

но

по

%

100

I

во

60

40

20

0 о

О

_ 1

1 1

I

1

[

1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1.

1

1 I

is w w го 2S 30

Пробы

Рис. 7.4. Кривая обучения крыс в сложном Т-лабнринте, построенная на основе

числа ошибок (Л) или времени достижения целевой камеры (Б) [513]. Каждый

кружок представляет данные, усредненные по 47 животным.

(перетренировка или сверхтренировка), тем более устойчивым он

становится к «угашению», т. е. после отмены подкрепления живот-

ное дольше продолжает реагировать на раздражитель.

Генерализация и дифференцирование

В опытах Павлова собаку обучали выделять слюну в ответ на

чистый тон 1000 Гц; при этом она выделяла слюну и при действии

других тонов, хотя и в меньшей степени. Она «генерализовала»

свои ответы, обобщая все раздражители, похожие на условный, при-

чем по мере увеличения сходства между ними у собаки выделялось

большее количество слюны. Процесс, противоположный генерали-

зации, называется различением или дифференцированием. В из-

вестной степени собаки способны различать звуки, иначе слюна вы-

делялась бы у них в равной степени при всех звуковых раздраже-

ниях, однако различение становится более тонким после нескольких

t

опытов, когда подкрепление производится только после определен-

ного звукового стимула. Мы можем ускорить формирование реакции

дифференцирования, если будем не только подкреплять реакцию

на нужный тон, но и наказывать за реакцию на другие стимулы.

Такое «условное дифференцирование» является методом, имеющим

огромное значение для оценки сенсорных возможностей животных.

После выработки реакции на определенный раздражитель — цвет,

яркость, форма, текстура, звук, запах, вес и т. д.— можно затем про-

верить, насколько животное отличает данный раздражитель от дру-

гих. Его предъявляют вместе с другим стимулом того же типа и под-

крепляют только реакцию на первый стимул, иногда легко наказы-

вая за неправильные ответы. Постепенно второй стимул делают все

более похожим на первый, так что наступает момент, после которого

животное не может больше научиться различать их. Так обнаружи-

вается предел сенсорных возможностей животного, по крайней мере

по поведенческим показателям.

Приведем только три примера экспериментов из многих сотен,

в которых был использован этот метод: классические исследования

фон Фришем [156] цветового зрения пчел, исследования тактильной

чувствительности осьминогов [494] и исследования химической чув-

ствительности рыб [78].

Подкрепление

Концепция подкрепления является центральным элементом тео-

рии обучения Халла и Скиннера. Некоторые возражения против

универсальности ее применения уже рассматривались при обсужде-

нии принципа «совпадения». Халл считал подкрепление наиболее

важным для обучения и предполагал, что оно состоит в уменьшении

«побуждения» или «потребности». Голодное животное реагирует на

раздражители или проявляет какую-то активность, потому что

раньше эти раздражители ассоциировались у него с ослаблением

чувства голода. Если устранить подкрепление, то приобретенная в

результате обучения реакция постепенно угасает.

Этот же аргумент иногда используют и для обратного рассужде-

ния. Факт обучения в специфических условиях рассматривают как

доказательство снижения побуждения. Миллер и Кессен [350] по-

казали, что голодные крысы обучаются посещать те отсеки лаби-

ринта, где они могут пить подслащенное молоко, предпочитая их

аналогичным отсекам, где молоко поступает прямо в желудок. Од-

нако они обучаются посещать последние, если в других отсеках под-

крепления не происходит. Исследователи сделали вывод, что сни-

жение побуждения голода происходит больше благодаря акту

питья молока, чем благодаря наполнению пищей желудка, хотя и

это последнее тоже приводит к ослаблению побуждения. Аналогично

Майр и Уайт [361 ] заключают, что крысы имеют спонтанное побужде-

о

0

о

о

О

260

Глава 7

Обучение

273

ние к агрессии, потому что они обучаются в лабиринте в условиях,

когда подкреплением служит возможность убить мышь. Другие

примеры, связанные с обучением при агрессивной мотивации, мы

рассматривали в гл. 4.

В простейшем случае гипотеза снижения побуждения в резуль-

тате подкрепления вызывает затруднения в связи с «условными реак-

циями избегания». Животные научатся избегать наказания,,если

о нем сигнализируют некоторые раздражители. Крыса убегает с

электрифицированной металлической решетки при вспышке света,

если она усвоила, что этот стимул — сигнал электрического разд-

ражения, которое последует через 5 с. Она будет реагировать таким

образом постоянно, даже никогда не получая больше другого разд-

ражения. Поэтому этот вид обучения получил название условной

реакции избегания.

В данном случае приобретенная реакция сохраняется в отсутст-

вие всякого подкрепления, т. е. электрического раздражения.

Приверженцы теории Халла хотят обойти эту трудность, предпола-

гая, что первое применение электрического раздражения вызывает

состояние беспокойства, которое возобновляется каждый раз, когда

крыса видит свет. Именно уменьшение этого беспокойства, или «вто-

ричного побуждения», и является но этому предположению под-

креплением. Однако если обучение всегда связано с ослаблением

побуждения, то мы можем спросить (как и в гл. 4): сколько же су-

ществует побуждений? Обезьяны могут научиться нажимать на ры-

чаг, который на несколько секунд открывает окошко в камере и

позволяет им посмотреть на игрушечную железную дорогу! Должны

ли мы приписать этот вид обучения снижению «побуждения любо-

пытства»? Как мы увидим, гипотеза ослабления побуждения вызы-

вает сомнения и при рассмотрении обучения во время исследования

новой обстановки (так называемое латентное обучение), а также за-

печатления. Интересное обсуждение этих вопросов содержит работа

Уотсона [487].

Хотя мы можем не соглашаться с тем, что обычно используемые

виды вознаграждения необходимы для всех видов обучения, их

эффективность для простого ассоциативного обучения очевидна.

Луке [311] раздражал током часть двигательной коры собак, вы-

зывая движения лапы. Он сочетал это раздражение со звуком свист-

ка, но даже после 600 сочетаний не получил движения лапы в ответ

на один только свисток. Ясно, что в этой ситуации простого совпа-

дения двух событий было недостаточно для обучения. Затем Луке

стал сочетать звук и индуцированное раздражением коры движение

лапы с небольшим пищевым подкреплением. Оказалось, что уже

после 6 таких сочетаний собака начинает двигать лапой при звуке

свистка.

Олдс [373] показал, что электрическое раздражение некоторых

областей мозга само по себе имеет «подкрепляющие» свойства. Крысы

учатся нажимать на рычаг, который включает короткие электри-

ческие импульсы, например, различных точек гипоталамуса. Иногда

это самораздражение вызывает столь интенсивное «вознаграждение»,

что крыса будет нажимать на рычаг свыше 7000 раз в час, пока не

заснет от истощения. Вероятно, участки мозга, при раздражении

которых наблюдается этот эффект, составляют часть системы, свя-

занной с вознаграждением.

Были проведены многочисленные исследования, чтобы выяснить,

как влияет на обучение интенсивность мотивации. До определенной

степени обучение при пищевом подкреплении может ускоряться за

счет усиления голода, но обычно наступает момент, когда слишком

сильная мотивация начинает препятствовать обучению. Выражаясь

антропоморфически, животное настолько отчаивается получить

какое-то вознаграждение, что не может «сосредоточиться» над

стоящей перед ним задачей.

Угашение

Если перестают подкреплять условный ответ, то он ослабевает

и постепенно исчезает. Классический условный рефлекс угасает

гораздо легче, чем инструментальный, хотя в настоящее время не

известно почему. После того как крыса обучается нажимать на рычаг

для получения пищи, долю подкрепляемых реакций можно умень-

шить вплоть до 1 подкрепления на 100 реакций, однако крыса будет

продолжать нажимать на рычаг. Если совсем прекратить подкрепле-

ние, то ответы окончательно исчезнут только по истечении довольно

продолжительного времени.

Павлов показал, что угашенные ответы полностью не исчезают,

и после угашения животное не возвращается к исходному состоя-

нию. Если оставить животное на несколько часов в одиночестве, а

затем снова применить условный раздражитель, то условная реак-

ция проявится вновь, т. е. призойдет спонтанное восстановление.

Однако оно оказывается неполным, и новое угашение такой реакции

происходит быстрее, но эту процедуру со спонтанным восстановле-

нием после паузы можно повторить несколько раз.

Второй путь возобновления угашенных ответов — применить

новый раздражитель во время действия условного. Угашенная слюн-

ная реакция на звук у собаки восстанавливается, если во время

действия звука включить еще и мелькающий свет. Сходные данные

были получены и при обучении крыс в скиннеровских камерах.

Павлов назвал этот процесс «растормаживанием», потому что он

рассматривал угашение как новый процесс обучения, который тор-

мозит первоначально выработанный условный рефлекс. Нейтраль-

ные стимулы, которые действуют на ранних стадиях обучения вместе

с условным, часто временно «тормозят» обучение и снижают его эф-

фективность. Сходным образом можно предположить, что нейтраль-

260

Глава 7

Обучение

276

I

ные стимулы растормаживают угашенный условный ответ за счет

торможения нового процесса обучения, который происходит во время

угашения.

Обсудив некоторые из наиболее важных свойств ассоциативного

обучения, мы можем теперь завершить наше рассмотрение класси-

фикации обучения по Торпу. Остальные ее категории более сложны

и менее точно определены, чем рассмотренные выше.

ЛАТЕНТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Торп определяет латентное обучение как «...образование связи

между индифферентными стимулами или ситуациями без явного

подкрепления». При этом подразумевается, что этот процесс может

включать и ассоциативное обучение, но коренное его отличие со-

стоит в отсутствии явного подкрепления или снижения потребности.

Кроме того, в данный момент может быть неясно, что заучивается —

это остается латентным, или скрытым. Латентное обучение в его

естественном виде часто бывает результатом исследовательской ак-

тивности животного в новой ситуации. Предположим, мы помещаем

лабиринт перед жилой клеткой, так что крыса может бродить по

нему, когда ей вздумается. Крыса не испытывает ни голода, ни жаж-

ды, а в лабиринте нет ни пищи, ни воды, однако она исследует его,

обнюхивая все углы, заглядывая в тупики, возвращаясь по собст-

венным следам и т. д. Запоминает ли она лабиринт в процессе такого

исследования? Согласно представлениям теории Халла, этого не

должно происходить, потому что она не получает никакого подкреп-

ления. Вместе с тем, по теории Толмена, которая отводит подкреп-

лению меньшую роль, обучение происходит. Эти предположения

можно проверить, если заставлять голодную крысу проходить* ла-

биринт, в конце которого находится пища. Будет ли такая крыса

проходить лабиринт успешнее, чем помещенная туда впервые го-

лодная крыса? Если это так, то значит ее предшествующее обучение

было «скрытым» в том смысле, что не проявлялось, пока не предста-

вился случай проявить его при добывании пищи. Манн [360] дает

прекрасное изложение дискуссии между сторонниками теорий Халла

и Толмена, которая продолжалась несколько лет на страницах жур-

налов по экспериментальной психологии.

Для биолога вся эта полемика кажется беспредметной, поскольку

совершенно ясно, что в процессе исследования обстановки животное

накапливает сведения о ней. От детального знания географии участ-

ка обитания часто зависит жизнь и смерть небольшого животного

или птицы, когда на него бросается хищник. Барнетт [27, 28], рас-

сматривая природу исследовательского поведения, заключает, что

оно отличается от поискового тем, что в последнем случае животное

находится в состоянии специфической мотивации. В некоторые мо-

менты оно намеренно отыскивает новые раздражители и «исследует»

их в прямом смысле слова. Информация об окружающей среде, ко-

торую оно собирает таким способом, позднее может быть использо-

вана, например, в процессе поиска пищи или полового партнера.

Некоторые исследователи предполагали, что существует специальное

«побуждение к исследованию», которое также может снижаться в

процессе обучения. Однако нет убедительных доказательств, что

оно организовано таким же образом, как голод или жажда. Холли-

дей [197], например, показал, что у крыс тенденция к исследованию

новых ситуаций не ослабевает, если они только что исследовали

какую-то другую обстановку; пожалуй, она даже усиливается.

Известно, что некоторые млекопитающие и птицы способны к

«исследованию» в вышеуказанном смысле. В других группах живот-

ные, как мы знаем, способны выучить, иногда до фантастических де-

талей, географию участка обитания. Многие насекомые совершают

специальный «рекогносцировочный полет», во время которого фик-

сируют положение участка относительно Солнца и окрестностей.

Если колонию медоносных пчел вместе с ульем перенести на но-

вое место, то значительная часть рабочих пчел совершит рекогнос-

цировочные полеты, когда впервые вылетит из улья на новом месте.

Сначала они парят над летком, затем кружат, постепенно увеличивая

расстояние, после чего улетают от улья совсем. Во время рекогно-

сцировочного полета, длящегося 1—2 мин, они запоминают новое

расположение улья в деталях, достаточных для того, чтобы вернуть-

ся в него после полета за взятком. Эту удивительную способность к

ориентации имеют многие перепончатокрылые, потому что они стро-

ят гнезда, которые требуют постоянного внимания, и насекомым при-

ходится много раз возвращаться к одному и тому же месту. Не ис-

ключено, что этот вид обучения можно объяснить с точки зрения

теории ослабления побуждения, однако такая попытка не имеет

особого смысла. Способность нервной системы насекомых к ориен-

тации была сформирована естественным отбором, и мы должны изу-

чать ее с точки зрения онтогенеза и эволюции, так же как и обуче-

ние. Торп приводит многочисленные примеры подобной способности

у столь различных животных, как моллюски (морские блюдечки),

рыбы и тритоны.

ИНСАИТ-ОБУЧЕНИБ

Инсайт представляется нам самой высшей формой обучения.

Каждый из нас может назвать случаи, когда решение задачи при-

ходило как озарение, возможно, как кульминация нескольких минут

напряженного размышления. Очевидно, очень трудно продемонст-

рировать возможность таких процессов у животных. Большинство

исследователей употребляют термин «инсайт» для обозначения слу-

чаев, когда животное решает задачу очень быстро, слишком быстро

для обычных проб и ошибок. Имеется в виду, что решение прихо-