Ляхович Л.С., Ворошнин Л.Г., Щербаков Е.Д., Панич Г.Г. Силицирование металлов и сплавов

Подождите немного. Документ загружается.

л. с. ляхович,

Авторскшй

коллектцв:

л' г'

воРошнин'

э.

д. щ€РБАков'

г.

г.

пАнич

с36

улк

621.785.53

,г!яхович .г1.

6.

п

АР.

металлов

и

сплавов. .&1инск,

ника>>, |972,

стр. 280.

Б монографии

систематически

и3ло)кень|

теоретическ}'е

0сновь|

и

экспериментальнь|е

исследова}1ия прогрессивного

метода хими-

!{о-терм!1ческой,обработки

-

силицирован,ия.

[1олробно

рассмотрень1

методь| нась|щения,

механизм образования активнь]х атомов'

3а-

кономерности

формирования

Аиффузионных

покрытий,

их

свойства

и

возмо)кнь|е

областг;

промь1шленного

применения.

1аблиц 54, иллюстраций

78, библиогра-

'фия

-

485 названий.

[1редназнаяена

для

инженерно-техниче-

ск11х и

научнь1х

работников'

специали3ирую_

щихся

в

обла,сти химико-терминеской

обра-

ботки'

и мо>кет

бьлть испо'1ь3ована

аопи-

рантами

и студентами

ву3ов.

€илицирование

<<Ёаука

и

тех_

3-!2-15

|.|тэт

пРЁдисловив

||ри

тпироком

применении

в современных

ма1]]цнах

и

кон-

струкциях

вь|соких

температур

и

давлений'

агрессивнь|х

сред,

вакуума

и

т.

д.

к

деталям

и

у3лам

зачастую

предъявляется

такой

комплекс

требований'

удовлетворение

которого

метода_

ми

объемного

легирования

сталей

или

со3данием

новь|х

спла_

вов

нево3мо}кно

или

нецелесообра3но

с

экономической

точки

зрения.

Ёг этом

случае

ре|1]ение

вопроса'

как

правило'

ле)кит

в создании

на

поверхности

и3делий

тех или

инь1х

защитнь1х

покрь1тий.

Ёе

последняя

роль

в этом

отно!пении

прин-адл-е}кит

диффузионнь1м

покрь]тиям.

{,имико_термическая

обработка

р'дй'{а',н,'м

образом

и3меняет

физико-химические

свойства

поверхностнь1х

слоев,

т. е.

именно

тех слоев'

в

которь1х в

пер-

вую очередь

развив

аются

процессьт

разру]'1]ен

ия.

3

книге

анали3ируются

методь|

и технологические

принци_

пь1 силицирования

х{елезоуглеродисть1х

сплавов'

3акономер|{о_

сти

формиъования,

строение

и

свойства

лиффузионнь]х

слоев.

€илицидньте

покрьттия

на

сталях и

сплавах

по3воляют

значи-

тельно

повь1сить

корро3ионную

стойкость,

}каростойкость'

твердость

и и3носостойкость,

а 3ачастую

получить

и требуе-

п{ое их сочетание.

Б

настоящее

время

силицирование

имеет

весьма

ограни-

ченное промь]1шленное

применение.

вероятно,

основной

причи-

ной этог6 являются

отс'тствие

технологичнь1х

способов

нане-

сения

лиффузионнь1х

покрь1тий

и

ограниченнь1е

сведения

об

их

свойствах.

||оэтому

авторь1

уделили

дол)кное

внимание

ра3-

ра6отке',

описанию

новь]х

способов

нась|щения

и

составов

нась1щающих

смесей

и

и3учени!о

и систематизации

свойств

кремнийсодер)кащих

лиффузионнь|х

покрь1тий

на металлах

и

сплавах.

Б

связи с ограниченнь]м

объемом

монографии

авторь1

не

смогли в

достаточно

полной

мере

описать

весьма

ва)кнь|е

[3

с

практической

точки

3рения

вопрось|

силицирования

цветнь|х

и

"угоплавкйх

металлов.

Фднако

и3лох{еннь|е

в

работе

общие

,рй"ш"п,,

форйирования

ди-фф}зионяь|х

покрьттий

*и

сос'тавь1

насьтщающих

смесей

могут бьтть использовань1

при обработке

цветнь|х

и

тугоплавких

металлов и сплавов.

Б

книге

рассмотрень1

такх(е

малоизученнь1е

вопросы тер.

модинамики

и

механ!1зма

формирования

лиффузионнь1х.

по-

крьттий

при

электролизном и

)кидкостном

нась|щении метал-

лов

и

сплавов

и3

расплавов

солей

и окислов.

Авторьт

надеются'

что

эти

материаль[ оках(утся поле3нь|ми при

разработке

и

изучении

процессов

лиффузионного

нась1щения

другими

эле-

ментами.

-глАвА

!

взАимодЁйствиЁ

кРЁмния

.

".жё'1#1};

1(ремний

принадлех(ит

к

|1|

периоду

периодической

систе-

'мьт,

й

группе

|уБ, по вертикали

располагается

ме}кду

углеро-

дом

и

германием'

по гори3онтали

-

между

алюминием

'

и

фосфором.

|1олная

формула

электронного

строения

имеет

Бид:

\в22з22р63з23р2.

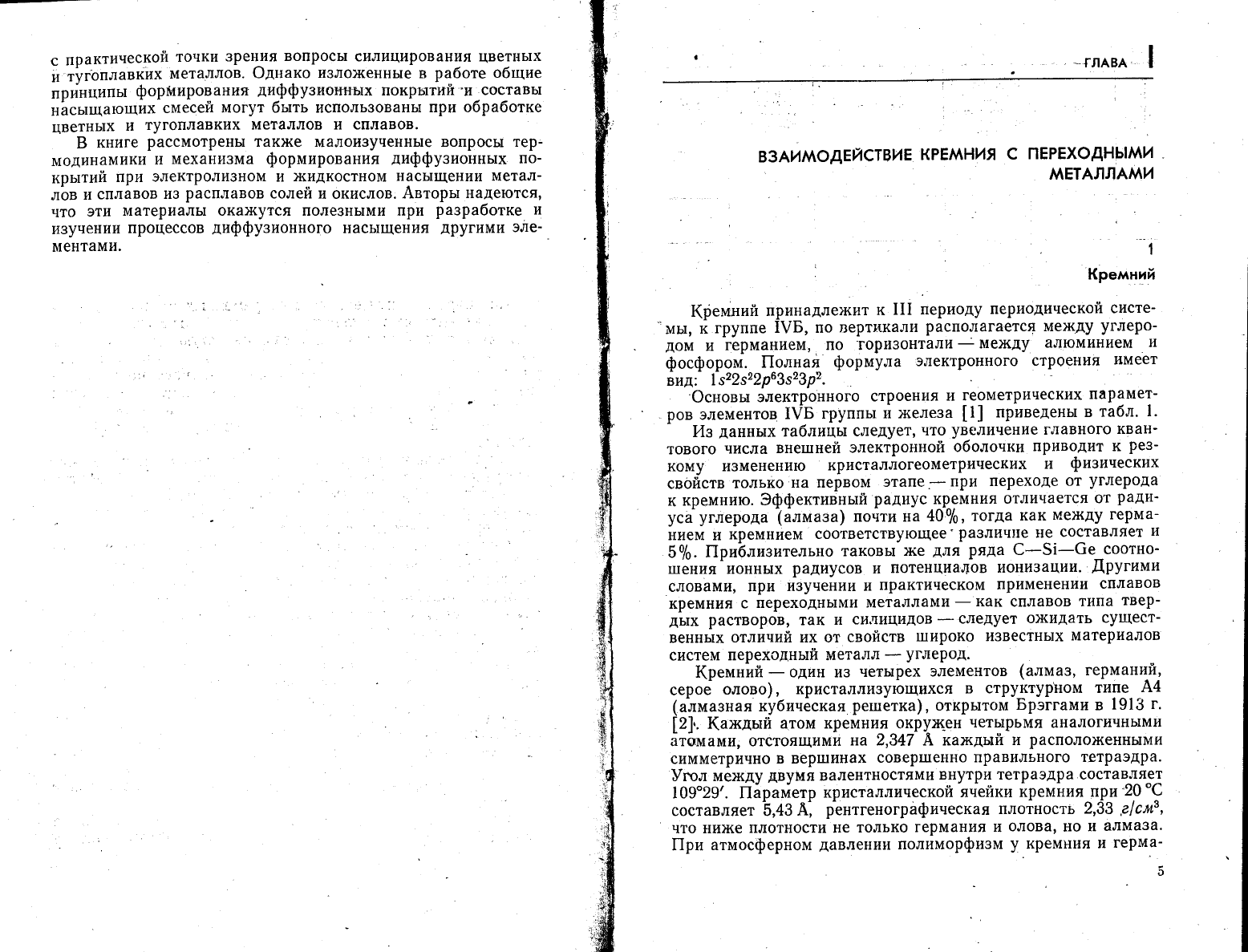

Фсновы

электронного

строенпя

и

геометрических

парамет-

.

ров

элементов

1!Б

группь1

й >келеза

[1]

приведень1

в табл.

1.

|,1з

данньтх

таблиць:

следует'

что

увеличение

главного

кван_

т0вого

числа

вне:пней

электронной

оболочки

приводит к

ре3-

кому

и3менению

кристаллогеометрических

и

физинескгтх

свойств

только

на первом

этапе.-

пРи

переходе

от

углерода

к

кремнию.

3ффективньтй

радиус

кр^емния

отличается

от

рад}1_

усауглерода

(алмаза) понти на

400/о,

тогда

как

ме>|(ду

герма-

нием и

кремнием

соответствующее'различше

не

составляет

и

50/о.

|1ри6ли3ительно

таковь|

х[е

для

ряла

€-$|-6е-соотно_

1пения ионнь|х

радиусов

и

потенциа4ов

иони3ации.

другими

.словами'

при

и3учении и

практическом

применении

сплавов

кремния

с

переходнь|ми

металлами

-

как сплавов типа

твер_

дь|х

растворов'

так

и

силицидов

_.

следует

о)кидать

сущест-

венных

отличий их от свойств

|пироко

и3вестнь|х

материалов

систем

переходнь:й металл

-

углерод.

(ремнйй

-

один и3

четырех

элементов

(алмаз, германий,

серое

олово),

кристалли3ующихся

в

структурном

типе

А4

(алмазная кубинёская

репшетка)'

открь|том

Брэггами

в

1913

г.

[2].,

(ах<лый

атом кремния окрущен

четь1рьмя

аналогичнь1ми

атомами, отстоящимп

на 2,347 А ках<дый

и

располох(енными

симметрично

в вер[шинах

совер|ценно

правильного

тетраэдра.

9гол мех<ду

двумя

валентностями

внутри тетраэдра составляет

109'29'. ||йрайетр

кристаллической

ячейки

йремния

при

20'€

составляет Б,+з

д,

рёнтгеногрАфинеекая

плотность

2,33

,а|

см3,

что ни>ке

плотности не

только

германия и

олова'

но

и

алма3а.

|1ри

атмосферном

давлении

полиморфизм

у

кремния

и

герма-

Ё!

!

@

о

э

цы

х=

чо

нц

6фективный

радвус,

А

(в

кРисталл|{-

ческом состо-

я111'я'

йонншй

радиус,

3,

строение

внеппней

электронной

о6олочки

1аблица

1

потенциал

иониза

-

ции'

8

т

ч

у{

&

1'

Фписанные

сло}кнь|е

и еще

недостат0чн0

и3ученнь1е струк_

турньте

переходь1

в.чистом кремнии

тем не менее по3воля}от

подтвердить

вь|сказанное

вь11|]е поло}кение

о боль:'пей

<метал-

личности>>

свойств

твердь|х

растворов

и

соединений кремния

в

сравнении с

карбидами металлов.

обь1чнь|й

кристаллический

кремний

приводится

в

литературе.

как

типичнь|й пример

ре-

1петки

с

<<чисто>> ковалентнь]м

типом

ме}катомной

связи.

€трого

говоря,'

это

|{ельзя

считать

правильнь|м

ух(е

потому'

что такому

утвер}{дению

противоречат

даннь|е

о

полупровод-

никовь|х

электрических

свойствах

кремния: |ширина его

3апре-

щенной

энергетической

зонь1

т|очти в 5

ра3

мень1ше' чем

угле-

рода [3,

4],. 14нане

говоря' описанное вь11ше

<(идеальное)>

состо-

яние

кристаллического

кремния в

действительности

характерно

для

его

ре1цетки

в

значительно

меньшей

степени, чем

для

ре-

|'петки

алмаза.

.[а>ке

в это}|

наименее мегаллическом

состоя_

нии

ре1шетка

кремния обладает-3начительной

концентрацией

свободнь1х

электронов

и

обеспечивает электропроводность'

более

близкую к металлам' чем к

диэлектрикам

(85

ком,

см

пр||

20

'с

[5]

).

|1лавленр1е кремния'

происходящее

цри

1413

'с,

переводит

его в

металлическое состояние'

весьма близкое к

твердому

<<металлическому>> кремнию'

описанному

вь]1пе. ||ереход

в

>кидкое

состояние

кремния' а такх{е германия

сопрово)кдается

коллективи3ацией всех четь|рех вне1шних

электронов

[6'

7],.

Бозникает считавшаяся

ранее

не

характерной

.

для

кремния

стабильная электронная

конфигурация

р6

с

ортогональной

симметрией,

обеспенивающей

в х(идкой

фазе

восьмерную

координацию

типа

объемноцентрированного

куба. 3тот

факт

интересен

потому; что нечто совер1пенно подобное имеет место

при

образовании

твердого

раствора

в

системе

)келе3о-крем-

ний

[6]':

обра3уц

раствор

замещения,

кремний пр1{обретает.

не

свойственную ему полную валентность. [1оскольку

простран-

ствешнь]е

очертания

конфигурации

р0-6р6"|1ия

и 16->келеза,

двукратно

ионизированного в

с'-состоянии'

сходнь1'

а

ра3личие

их в геометрических

ра3мерах

сравнительно

невелико

[1],

происходит перекрь1ван14е

р6-',-'рбиталей.

Результатом явля-

ется стабилизация кремнием

(и

по той )ке

прич]{не

алюминием

и

фосфором)

0-структур

в сталях.

.[,анньте

о

температуре

испарения кремния

разноречивь|

[5'

8], и

колеблются

ме}кду 2600

и 3400

'с,

по-видимому' не

в последню}о очередь потому'

что

кремний вообще

обладает

вьтсокой

упругость1о

паров, начиная

у)ке

с

температурьт

плав-

ления.

Фднако это не свидетельствует о слабости ковалентнь1х

связей

5!-5!. }становлен

факт

по.1имери3ации

кремния в

па-

рообразном

состоянии

[8].

||олимерь1 имеют

состав от 5!:

Ао

5!:,

Аавление

паров их значительно вь|1ше' чем

у

одноатом|{ого

кремния'

и!'поскольку

при

испарении

в полимерном состоянии

ния отсутствует. Фднако

при и3учении

и3менений

кристалли-

ческой

структурь1

твердьтх

тел

долх(но

учить|ваться

влияние

не только температур' но

и

давлегтий,

причем

в

возмох(но

более 1пироких

пределах. |1рименение

такого подхода к

<<не-

полиморфнь]м>>

элементам' как правило' привод!{т к

открь1тию

и

у

них полиморфи3ма.

при

давлениях

вь!1пе |50

кбар

|2),

кремний,

да

и

германий тох<е,

приобретает кристаллическу1о

структуру

т|1па

А5

(гексагональная,

белого олова)'

а при

еще

больц.тем

давлении

-

200

кбар и бол'ее

-

во3ника:ет так на3ь1-

ваемь1й

<<металлический>> кремний; обладающий

улельнь:м

электросопротивлением

в 105

ра3-мень1пим'

чем

у

обь!чного

(<<кристаллического>) кремния' и на

100/о больгпей

плотно-

стью. весьма

примечательно

то' что

у

кремния'

всегда

считав-

1|]егося типичнь|м неметаллом'

металлическая

модификация

устойчива

и при обь|чнь|х

условиях;

она

имеет объемноцент-

рированную

кубинескую

ре111етку

с

иска)кенной тетраэдриче-

ской

коорАина'цией

(валентнь:е

угль:

108'2'

п98'2') и

неизмен-

ньтми

(в

сравнении

с

<<алмазнь1м>>

кремниепл)

ме)катомнь|ми

расстоянияму"Ёаконец,

у

<<металлического>>

кремния открь1та

самостоятельная

линия

температурного полиш1орфи3ма: ме)кду

200

ц

600

"с

возникает

гексагональная

модйфикация тт1ла

вюрт'цита,

обладающая в больш:еЁт

степени неметаллическими

свойствами

(меньшлая

плотность

и

электропроводность).

6

.ф.

{+41

0,30

1+41

о

'44

[+2]

0,65

3начительную

часть

существовавших

в }кидком

цремнии

свя-

зей разрь1вать

не

требуется,

<<поли]!1ерная>> возгонка

требует

.''ч!,'"',"о

более

низкой

температуры.

€оАерх<ание

ка>{<дого

}1з

полимеров

в парах

тем

них{е'

чем

более

по,имеризова!{

кремний,

одяако

с

повы11]ением

темпер-атурь1

при неизменном

д1вленпи

степень

полимери3ации,

особенно

процент

простей_

ших

ассоциаций

5!э и

51з,

не

умень1пается'

а

возрастает:

при

30ф 'к,

например,

полимери3овано

около

|$9/'

атойов

крем'

ния.

3то

ука3ь|вает

на

весьма

значительную

прочность

связи

5!-5!.

[1еобходимо

отметить'

что

наличие

у

крем!{ия

т|1||а свя3и'

среднего

мех(ду

металлами

и полупроводниками'

подтвер}кда_

ется

его

механическими

свойствами.

}1икротвердость

кремния

(около

1000

к{|мм2

[8])

не идет

ни в

какое сравнение

с

твер_

|ос,,ю

алма3а.

|1ри

температуре

как'комнатной,

так и

более

низкой

(до

-150'с)

поверхность

монокристаллического

кремния

мох(но

подвергать

значительной

пластической

лефор-

мации.

}{аконец,

при

достаточно

вь|сокой

температуре

характер

деформации

кремния,

по

крайней

мере

в

напраРлении

наилег_

,ай,шего

скол!>кенйя

алмазной

р'ешетки

<111>,

совпадает

с характером

деформации

металлов,

т.

е.

и

в кремнии

механи31\1

ползучести

определяется

взаимодействием

систем

дислокаций'

"а

гранишах

блоков.

|1о

даннь:м

работьт [9],

прошесс

пол3у_

чести

в

кремнии

отличается

от

пол3учести

в

металлах

только

количественно'

поскольку

прочность

мех{атомной

связи

в

по_

лупроводниках

более

вь|сокая.

-

Б заключение

приведем

данньте

о

физинеских

и

механиче_

ст<их

свойствах

пойупроводникового

кремния

[5]':

2,о7

см:

ческих

свойств

(превьтш:'ающих' например,

свойства

боридов и

карбилов),

соединения

этого

класса

могут

представить

зна-

,'и!ел.нь'й'

интерес с

точки

зрения

получения

разнообразньтх

физинеских

и

химических

свойств.

Ба

это

ука3ь|вают

наличие

у

кремшия

одновременно

склон!{ости

к образованию

ковалент-

!ль:х связей и зн6чите'ьной

концентрации

свободнь:х

элек'гро-

нов' а так)ке

больтпие

атомньлй

и

ионнь:й

радиусь|,

обусловли-

ва}ощие

сло'(ность

и

разнообра3ие

силициднь]х

структур'

2

€илицидьг

переходнь|х

металлов

Фсновной

задачеЁ:

любого

процесса

химико_термической

обработки,

в

том

числе

и силицирования,

является

получение

на

металлической детали

поверх}1остного

слоя,

свойства

кото-

рого

существенно

отличаются

от

свойств

основного

материала

'д""''й'

--[р"

с"л'шировании

стали

получение

таких

свойств

в

известной

степени

обеспечивается

у>ке

со3данием

слоя

твер-

дого

раствора

кремния

в >келе3е.

Фднако

рассмотрение

строе-

нуля

й

свойс1в

ёилицидов

переходнь|х

металлов

необходимо

в

данной

монографии

не

только

п.отому'

что

силицирование

сплавовнаоснове)келе3аявляетсячастнь|мслучаем'апра-

вилом

мо}{(но

считать

силицирование

металлов

с образованием

не

только

твердь|х

растворов,

но

и

высококремнисть|х

сили_

циднь|х

фаз,

а

так>1{е

и

потому'

что

внедрение

в

производство

вь|сокопроизводительнь!х

методов

силицирования

сталей

(электр6ли3ного'

га3ового'

в

тлеющем

разряде

и

др')'

по_види-

йому,

6улет

сопровождаться

получением

так}ке

и

на

сталях

слоев'

содер)кащих

силицидь1

}'{еле3а.

Больтпая

распространенность

кремния

в природе

(он со_

.'*йя",'

26$

маЁсь:

!емной

корь|,- а

его

соединения

-'более

половинь|

этой

массы

[:])

и

вь1сокая

химическая

активность

обеспечили

ему

ва)кней:шую

роль

во

многих

отраслях

техники'

}1ногочисленньт

поэтому.и

фактинеские

сведения

о

двойнь:х

соединениях

кремния''в

том

числе

и о

с}'1лицидах

переходнь|х

металлов

[10-32

и

дР.}':

|1осколЁку

в одной

работе

нево3можно

(ла

по

всей

вероят-

ности

и

не ну}|(но)

проанализировать

все

фактинеские

да!1кь|е'

относящиеся

к.силицидам

п€реходнь}х

металлов'

ограничимся

рассмотрен""ц

6$тт1их

пололсений,

объясняющих

особенности

строения и

свойств

силицидов

переходнь1х

металлов

и

неко_

торь:х бинарньтх

систем

переходньтй

метал!-кремний

(Ре-$|'

йо_5|, $[-$|,

шь-5|),

имек)щих

непосредственное

отноше-

ние к

теме

монографии

-

силицированию

металлов.

€труктура

силицидов

и их

свойства

определяются

типом

ме}катомного

в3аимодействия,

представляющего

собой

резуль'

т

.*

:;

,;+

'||

$

т

',*

атомнь:й

о6ьем

при

293

-|(

$

.с/

*

р{

,с

!.;.

|11

з.

'|

,*'

плотность

при

293

"|(

.-^^

^--

?,^3^\$?Ё#

удельная

тепл0та испарения

при 3700

'(

1262

кал|е

1ёплое*кость €о20'Ё

0,168

кал|е.ера0

теплопроводнос"{ь }ъ21.2

0,20

кал|см'сек'ерас)

тепловое

р'"."р.""!

с129'6

4,15'|6-в

.\|ера0'

энергия полной

иони3ации

до.

[5!{'4]

|^86,6 ккал|поль

электросопротивлениер

'

85ко'!'с'!

терминеский

коэфициент

электросопро'

тивления

с'/ йгй

о'с

!,75''10-9

удельная

магнитная

восприимчивость

-

н,

18

.с

_0'13.

|0-в

слР/е

сх(имаемость

ц

0,325.|0-в

сл2|ка

модуль

упругйти

€

|6

\70

ке|лцм2

пред€л

йройности

при

20

'€

ов

70

к{|лсл2

1аким

образом,

рассмотрен'Ё

.'р'."'я

и

свойств

чистого

кремния

по3воляет

предполоя{ить'

что'

хотя от

соединений

кремния

с

металлами

нельзя

о}кидать очег1ь

вь1соких

механи-

8

11'

:.,!

,,;1|

тат

налох(ения

нескольких_по

крайней

мере

трех_различнь!х

типоь

связи:

металл-металл

(]!1е-/!1е),

мёталл-_кремний

(1т1е-5|)

и кремний-кремний

(5|-5!).

||рирода

'связей

кремний-кремний

бьтла

рассмотрена

вь111]е.

-лелует

только

отметить'

что

в

силицидах

роль

связей

$!_51

значительно

вь|1пе'

чем

роль

связей мех(ду атоп1ами

неметалла

в

соедине_

ниях,

обра3ованнь|х

малоатомнь!ми неметалла||1и,_ карбидах,

нитридах

и

больтпинстве

боридов.

3то

является

следствием

больгшего

эффективного

ра3мера

}1она

кремния.

(вязь

&1е-}1е,

по-видимому'

долх(на

преобладать

в

твер-

дь1х

растворах

с маль|ми

и

средними

содерх{аниями кремния'

играющих

ва>кную

роль

в

технике

(кислотостойкие

и магнито_

мягкие

материаль])

и образую1цих

значителъную

часть

объема

силицированного

слоя на

сталях.

(ак

известно,

предельная

'концентрация

нелокализованг|ь|х электронов

для

прость1х

металлических

ре1шеток

-

кубинеских

и гексагональньтх,

обра-

зуемь1х

переходнь]ми металлами'

не превь1|'пает

одного элек-

1Р-он4

на

атом' в то время

как все

металль1 побочньтх

подгрупп

1у-у|||

групп |{меют не

менее чем

по

два

вне!шних

$_элек-

трона

(да>ке

если не принимать

во внимание

их

способности

иони3ироваться

и

3а счет 4_электронов

второй

снару>ки обо-

лонки).

€ледовательно,

ух{е

в чистом переходном

металле

тип

свя3и

нель3я

считать

(<чисто>>

металлическим.

€ точки

3рения

<<чистотьт>>

типа

свя3и

типичнь1ми

метал_

лами

оказываются

лишь

щел'очнь|е

и в меньшей степени

ще-

лочно3емельнь|е;

в металлах'

располох(еннь|х

в периодинеской

системе

правее

|.-1! групп' вах{ную

роль

начинают

играть

резонирующие

ковалентнъ|е

свя3и'

ос}/ш{ествляемь:е

<<избь:точ_

нь1ми)>

(локализованнь1ми'

не пере1пед1пими

в

<<электронньтй

газ>) электронами

в-

и 6-ор6пталей..йменно

благодаря

этому

переходнь|е

металль1 обладают

ано;!1ально

.вь|сокими

физлтко-

механическими

свойствами

(вьтсокой

плотностью''тугоплав-

костью'

пр-очностью

и

т..п.).

Б силицидах

переходнь!х

метал-

лов

свя3ь /!1е-.д!1е такх{е

следует счита'гь ковалентно_металли_

ческой.

Ёаиболее

слох{нь!м

и спорнь]м вопросом

во всех

сущес'г-

вующих

в

настоящее

время

теориях,

объясняющих

строе|{ие

и свойства

двойньтх

соединений переходнь|х

металлов

с

неме_'

таллами

серединьт

маль]х

периодов

периодической

системьт

-

силицидов'

боридов, карбидов' нитридов,'фосфидов,-

является

вопрос

о характере

ме}|{атомно/!

связи

металл+неметалл.

1о

что

именно

этот

вид

связи

играет в силицидах

ведущую

роль

(по

пронности

и

ответственности

3а

свойства

соединений),

до.

ка3ь1вается

хоро1шо

исследованньгм

фактом

существования

в

силициднь|х

расплавах

так на3ь1ваемь1х ква3имолекулярнь|х

ком,плексов. 14зунение

строения силицидов

структурнь1х

тйпов

Ре5!

и

&1пь5!з

(к

этим

типам. при1{адлех(ат

.второй

и третий

10

силициды

х<елеза) пока3ало

[33],,

нто в

их

структуре

некото-

рая

часть

атомов металла

(например,

в

фазе

типа }1пь51з

_

один

из

ка)кдь]х семи металлических

атомов)

находится

от

атомов

кремния

на

расстояниях,

существенно

мень1пих суммь|

эффективнь1х

радиусов

гме+,'"5!.

йначе

говоря'

в

структуре

существуют подобия молекул

}1е5!.

[лубокое

исследование

свойств силициднь|х

расплавов

(вязкости' плотности' магнит-

ной восприимчивости'

электросопротивле}1ия;

поверхностного

натя}кения,

теплот- сме!пения

и

др.)

пока3ало,

что во

м1|огих

случаях

эти

<<ква3имолекулярньте> образования более

или

ме-

нее

постоянного состава

сохраняются

и

после

расплавления

сил|1ц|тда:

причем

да)ке

при

весьма 3начительном

перегреве

расплава [34],.

(вазимолекулярнь:е

образования

практически

отсутствуют

ли|шь

в

системах'

имеющих тпирокий провал

сме_

|'циваемости

компонент'ов

в

}кидком

состоянии

[35]

или

пред-

ставляющих

собой непрерь|внь!й

рял

твердь|х

растворов

[36].

.&1о>кно

считать

твердо

установленнь]м'

что в

сплавах

кремния

с

марганцем

[15,

33,

37-41], >келе3о1!1

[13-15,

39,

40],,

нике-

лем

[40],

хромом

||4,

34,

427,

кобальтом

[40],

переход

в

)кидкое

состояние

конгруэнтно

плав'ящихся соедин,ений

(прокде

всего эквиатомт|ь|х

силицидов

}1е51,

в

мень:пей

степени

фаз

.г\{е25| и !\{е5|2,

в

еще

медьштей

фаз

ме5513)

оопрово)кдается

образованием

<<ква3имолекул>>.

Фни'на'

ходятс|я с

окру)ка|ощим

расплавом

в

состоянии

подви)кного

равновесия,

причем по мере

нагрева

расплава

от точки

плав-

ления происходит

постепеннь]й

переход от

почти полностью

упорядоченного

(в

момент'

непосредственно следующий з'а

расплавлением)

распределения.атомов

кремния

в определен.

ньтх

объемах

расплава

(а

именно

в тех'- состав

которь|х на|{-

более близок

к

составу прочного

конг$уэнтного силицида)

к статистически

беспорядочному

их

распределению.

||о р:мею-

щимся

даннь|м'

температурньтй итлтервал

этого перехода весьма

3начителен:

для

систем €г-3|

и

\1-5| он

достигает

'200-

250'с

[34'

43].

14з

изло;кенного

вь|!|]е следует'

что

роль

свя3и

]!1е-51

в

силицидах

переходнь|х металлов мо}кно

счи1'ать

определяющей их кристаллическое

строение и

физико-механи-

ческце

(а

в известной

мере и химические) свойства.

|1ри силицировании переходнь|х

металлов' как и

вообще

при образовании

двойнь:х

соединений

типичнь1х неметаллов

с

металлами'

в3аимодействуют,

с одной сторонь]''металл'

у

которого имеется более

или менее

3начительньтй

электронуьтй

дефект

4-оболочки

(в

слунае

лантаноидов

|-оболонки),

с

дру-

гой

-

неметалл

с

не полностью нась|щенной электронами

внешней

р-оболонкой.

Бо всех

работах,

имеющих

целью

осве-

тить спорньтй вопрос

о

типе межатомной

связи в

двойньлх

соединениях

метал]-1-неметалл' нет

разногласий

в

том, что

оба

компонента

соединения

проявляют при

его

образовании

1|

<<стремление>>

каким-либо

путем

(т.

е. отданей

илгт

присоеди-

нением

электронов)

создать

в

своих

атомах

более

ийи

менее

стабильную

электронную_ конфигурацию'

при

этом од[|н

и3

компонентов

является

донором,

второй

*

акцептором

элек-

тронов.

|1онятие

<<отдачи>>

электронов

неметаллом

металлу

(или наоборот)

не

следует

принимать

буквально:

йереход>>

электронов

фактинески

имеет

вид смещения

осуществляющего

связь

электро'нного облака

в

сторону

одного

из

'ионов.

Бзаимодействие вне!|]них

электроннь|х

о6олочек

атомов

реаги.рующих

веществ

с образованием

электронньтх

конфигу_

раций,

более

устойнивых

в

э]|ергетическом

отногшении,

нем

соответствующие конфигурации

в3аимодействующих

компо_

нентов'

и

умень[|]ение

доли

нелокализованнь|х

электронов

сопровох{даются

уменьшением

свободной

энергии

системь|.

€равнение-

многочисленнь|х

экспериментальнь|х

даннь|х

о

фи_

3ических свойствах

элементов

и соединений

позволило

оп}е-

делить

чрое1!ие

наиболее

стабильных

электроннь1х

конфигу_

Ра(ий.

Аля

переходнь1х

металлов'

у

которь|х

максимайьное

число

/_электронов'

ка,к

известно'

равно

10, во3мохшь1

три

стабильнь:е

конфигураш|ти:

ё0,

а5

и'а\0'

причем

наимень1шим

энергетическим

уровнем

обладает

конфигурация

ё| (благола_

ря

наиболь!пему

числу

неспареннь|х

эл6ктрс!нов),

а

кон9игура-

ция

6|о

более

устоййива,

чем /0.

|1оэ1ому

для

переходнь:х

металлов

практически

созер[шенно

не

характернь|

промех(у-

точнь|е'

нестабил!ные

конфигурации'

и есл|1'

например'

медалл

по своему'

поло)кению

в

периодинеской

системе

имеет

2 ё-

электрона'

это

долх(но

о3начать'

что в

кристаллической

ре_

|петке

металла

ёушественно

преобладает

стабильная

элек_

тронная

конфигурацня

ёо, а

вероятность

существования

конфи-

гураций

/5

значительно

мень1!]е.

Разумеется'

предполагается

факт

Аинамического

равновесия

разйиннь:х

ст6бильных

кон-

фигураций

в

кристаллической

ст1эуктуре.

немета"цль]'

!наибо'|ее

часто

исполь3уемьте

для лиффузион-

ного

нась|щения

переходнь1х

металлов

с

целью

}л-учтпения

поверхностньтх

свойств'

,принадле}кат

к

1|1,

]у

и !

группам

периодической

системь1

и в состоянии и3олированного.

атома

имеют

$--и

р-электронь|.

Ёаибольшей

стабийьностью

в

этом

с{л}_на'е

обладают

эйектронньте

конфигурации

5р3

и особенно

в2р6

[44].

||о

мере

увеличения

главн0го .

кван1ювого

числа

устойни_

вость

стабильнь1х

конфигураш:ай

внетшней

эле^'ро"!ой"оболоч_

ки

сни}кается.

3то

имеет

место'

например'

в

ряду

углерод_

кремний_германий,

где'

несмотря

на'относительную

неизмен-

ность статистического

веса

конфигураший

зр3,

уйеньтлаются

энергия

св1зи-

и.

}стойнивость

кристаллической

структурь!.

||о теории

|.

3.

€амсонова'

это

происходит

потому'

что

уве-

лц:{ение главного

квантового

числа

усиливает

перекрь1тие

12

электронных

облаков

ор3-конфигурацн:!

соседних

'атомов.

1аким

образом, не

следует

3абьтвать, что механическая

и

те!:

мическая

прочность

кристаллической

структурь'

определяется

статистическим

весом

стабильнь:х электронных

конфигураций,

увеличиваясь

с

ростом

их

стабильности,

а не

связями

ме}кду.

этими

конфигурациями.

}1апротив,

чем

вероятнее

перекрь1тие

стабильнь:х

конфигураций соседн|1х

атомов'

тем

ни}ке

прочностнь1е

свойства структурь|.

€ообрах<ения

о ста6идьнь|х

электроннь1х

конфигурациях'

вьтсказанные

применительно

к чисть!м элементам'

справедли_

вы'

разумеется,

и

для

соединений.

3

болёе

по3дних

работах

[. Б.

€амсонова

и его сотрудников

рассматривается

и вопрос

о характере

связи

металл-неметалл

в

двойных

соединениях.

Атомьт

кремния

обладают (в

сравне-

нии

с

атомами

углерода)

меньт'цей

устойнивость:о

ср3-конфи_

гураший

и

соответственно

этому

в

них сильнее

вь|рах(ена

дело-

кализация

электронов.

Фднако

необходим

тщательнь|й

анализ

электронного

строения,

нтобьт

мох(но

бь:ло

более

или

менее

уверенно

утвер>кдать,

какой

и3

компонентов

является

.(,Ф[!Ф:

ром'

а

какой

акцептором

электронов.

ЁапримеР,

у

титана

статистический

вес 45_конфигурациг}

сних{ен

в сравнени|{

со

статцстическим

весом зр3-ко:тфигураший

углерода'

и титан при

образовании

монокарбида

1|€

является

донором

электронов;

3 карбиде

>ке

\[2€,

наоборот,

донором

является

углерод'

так

как

в вольфраме

весьма

велик статистический

вео

/5-йонфигу_

раций,

что^нару||]ает

менее стабильглую

ср3-конфйг}Рацию

углерода.

€оединения,

где

донором

электронов

явл}ется

ме-

талл,

обладают

во'

всех

отно|шениях

больц:ей стойкостью (туго:

плавкостью'

твердость.ю'

конгруэнтнь|м

характером

плавления

[4о.!)'

поэтому

о

характере

распределения

электронов

в

свя3и

й€т3.т|,'|;_н€металд

в некото['ой

степени мо}{(но

судить

у}ке

на

основании

изучения

физине6ких

свойств

соединений, на1ример

термических

и

меха|{ических.

_

}{езаполненность

7_оболочек

переходнь|х

металлов

и

широ_

кая пространственная

и

энергетическая

поливариантность

их

поло>кений

обусловливают

и поливариантность

функший

свя3и,

больш:ое

разнообразие

силицидных

структур

и

наличие

у

них

во

многих

случаях

областей

гомогенности.

Б

работе

[25],

автор.замечает'

что

при

образовании

силицидов

в

ре3ультате

поних(енной

устойнивости

зр3-конфигураций

кремния (в

срав_

нении

с

углеродом)

возмо>кность

передачи нелокализован!|ь|х

электронов

металла атомам

кремния

ни)ке,

чем в

карбидах-

3

настоящее

время имеется

ряд работ,

объясняющих не

только

ре3ультать|'

но

и

механи3м. во3никновен|1я

п

существо-

ван-и-я

св83и

металл*неметалл

[27'

321'.

Ёаиболее

удачное'

по

нашему мнению'

изло)|(ение

меха_

ни3ма

со3дания

ме)катомных

связей при

в3аимодействии

пере_

13

ходнь]х

металлов

с неметаллами

приведено

в одной

из моно-

|Р',ф'а

Б.

|(.

[ригоровича

[32].

Автор

указь!вает'

что

элементь|

|\/

группы

-

углерод,

кремний,

герйайий

,

'''Б'

.-;;;;бр;-

3овании

твердь1х

.растворов

и

соединений

с металлами

пол-

ностью

ионизируются

до

иона

с

зарядом

4*.

углерод

при

этом

прио0ретает

эл!.{|Р!!ную^структуру

52, кремний

-

Р6,

герма-

ний

и олово

_

а4-6.

йон

[€а+]

весьма малого

ра3мера

(иог:ньтй

радиус

0'2

А

[1]),

симм,етрия

с2-оболочки

имее; шаровой

харак-

тер'

поэтому

углерод

образует

твердь|е

растворь1

внедрения

и

<<фазьт

внедрения->>'

пре}кде

всего

в

ре1петках

типа

гранецен-

трированного

куба

и гексагональной

плотноупакованЁой,

име_

}Ф1{их

больгпие

октаэдрические

порь1.

Б отлйчие

от

углеродно-

го

иона

ион

[514+]

и

ионь| герман}|я

и олова

имеют

симметрию

ортогональную'

поэтому

в

состоянии

ионизации

они

способньт

образовьтвать

структуру

объемноцентрированного

куба,

а

в

твердом

растворе

стабилизируют

эту

структуру

в тем-большет}

степени'

чем

мень1пе

размер

иона

и

соответственно

вь|1пе его

поляри3ующая

способность.

Ёаименьгцим

ионньтм

радиу!ом

в

группе

|!

(если

не считать

углерода)

обладает

_крейдий,

вследствие

чего

он

и образует

объемноцентрированнь{е

куби-

ческие

твердь1е

растворь|

с 1пирокими

областями

гомогет{ности

при

взаимодействии

со многими

металлами:

с-Ре,

р_т1,

н1, у,

€г;}1о,уиАР.

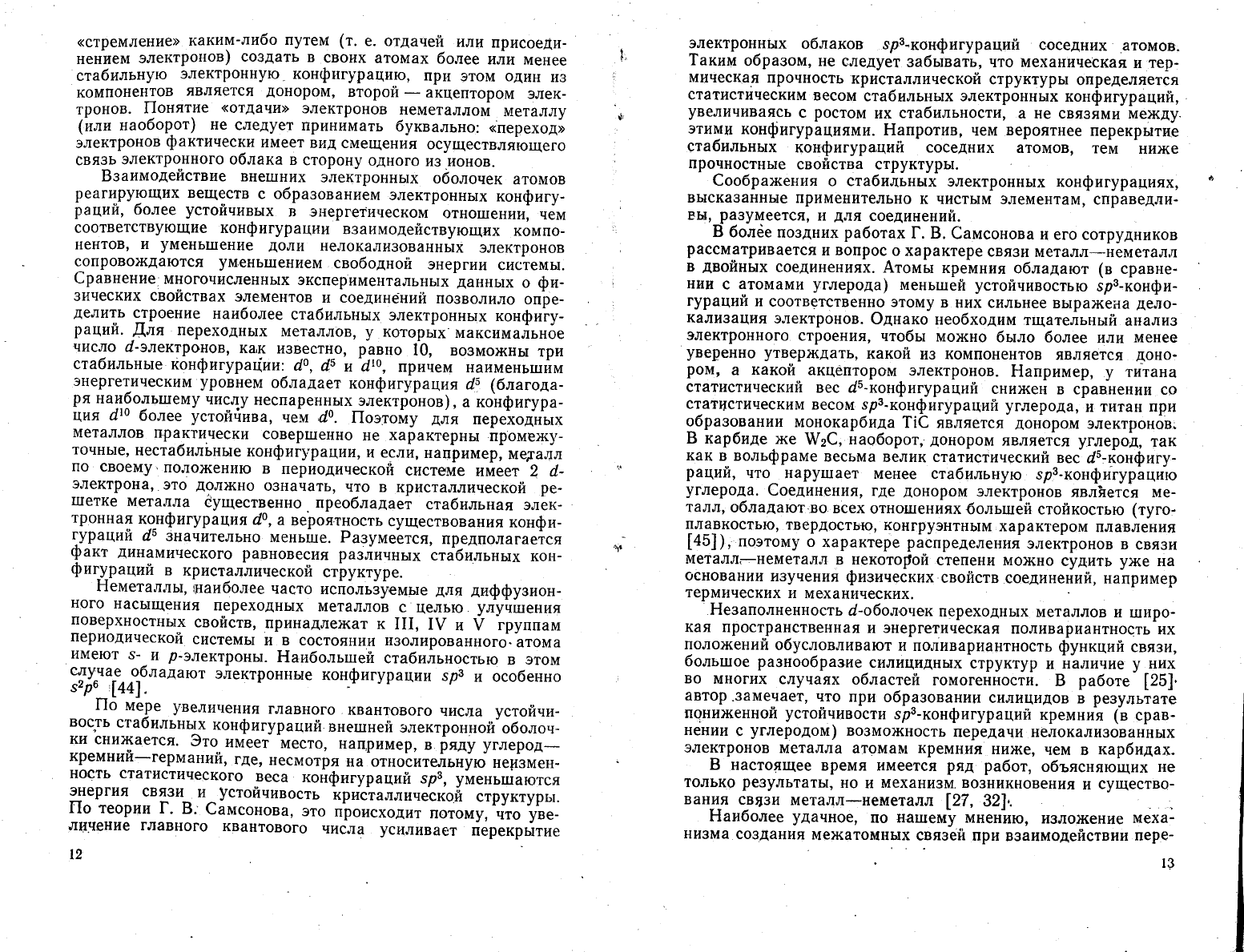

|1ри

рассмотрении

механи3ма

со3дания

ме)катомнь1х

свя:

зей

в кристалле

необходимо

ра3личать

волновь1е

функции

электронов

(математинеское

вь]рах(ение

вероятности

нахо)к_

дения.электрона

в

определеннол?

области

пространства),

ор6и-

тали (пространственное

изобрах<ение

волновь!х

6унйци;{;

и

депствительнь1е

электроннь1е

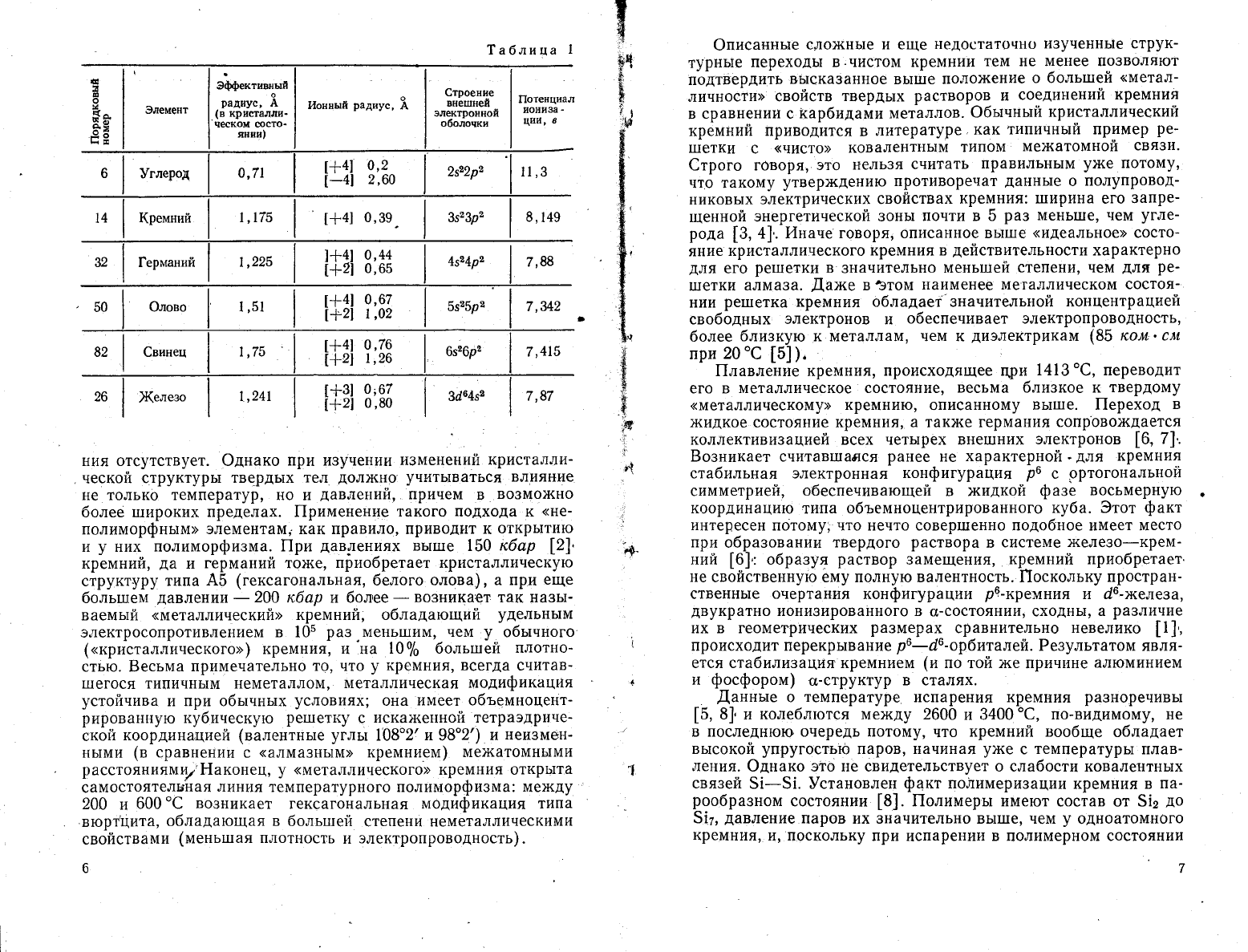

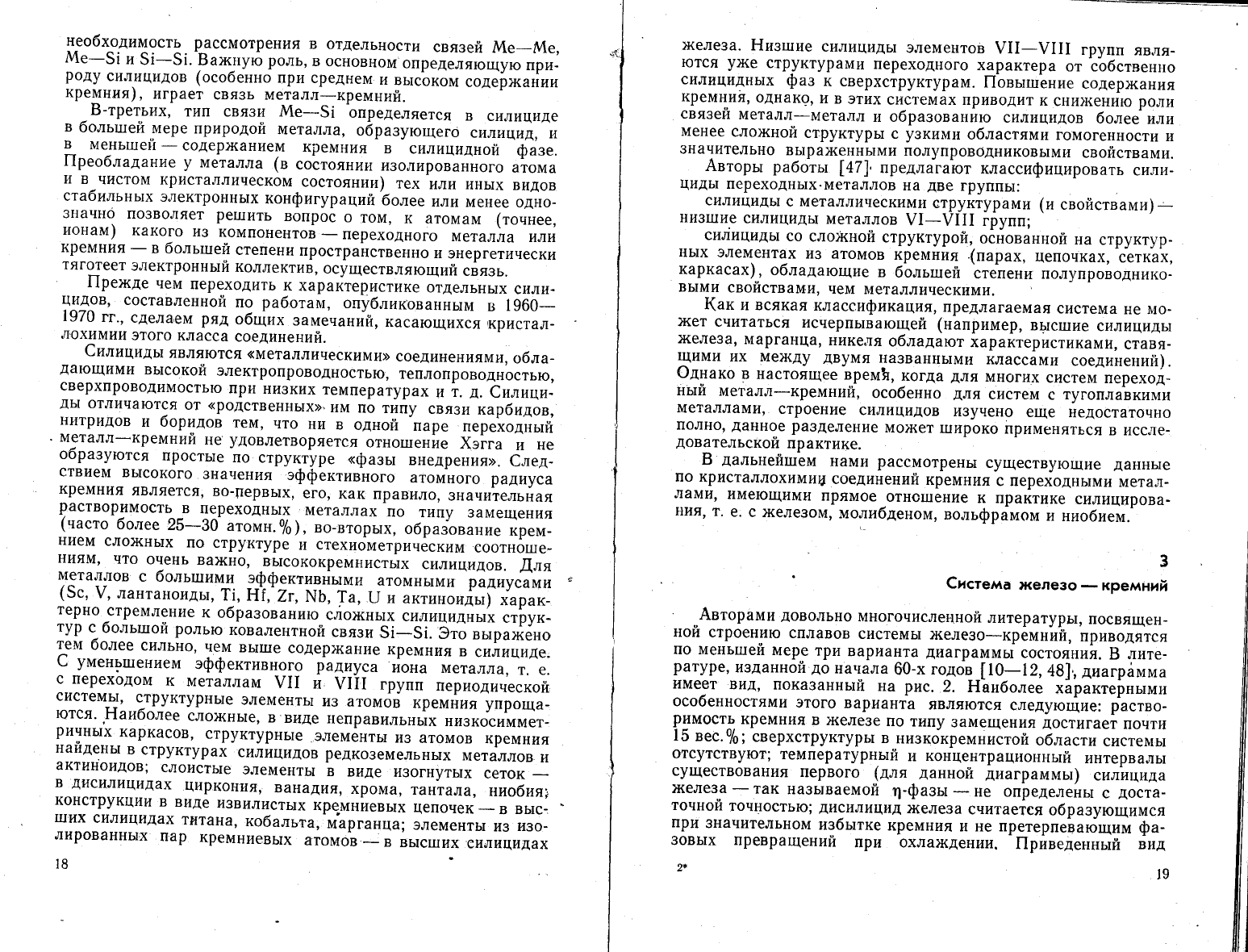

орбить1 (рис'

1

).

Фрбиталь

5_элек_

трона

характери3уется

|'1]аровой

симметрией,

орбиталь

р_элек-

трона

-

симметрией

типа

гантели'

образуемой

двумя

элек-

тронами

с..антипараллельньтми

спинами.

||ри

образовании

ковалентной

связй (строгое

ее

наименование:

двухэлектрон_

ная

двухцентровая

обменная

о_связь)

орбитали_гантели

вытя_

гиваются

в.

ре3ультате

спинового

в3аимодействия

(явление

<<спинового

расщепления>>)

в

сторону

атома'

с которь1м

со3да-

ется

св.я3ь'

ра3деляясь

путем

утрать1

центральной

симметрии

на

действующую и

<<вь1рох{денную>>

чаёти.

Аон кремния

в состоянии

образовать

.песть

о-свя3ей,

равномерно

(в

ланном

случае

ортогоцально'

т.

е.

по осям

системьт

прямоугольннх

коорАинат)

распределеннь]х

в пространстве.

Б_ связи

участ_

вует

только

действующая часть

гантели.

14змен'ение

формьт

орбитали_гантели

является

результатом

взаимодействия

ее силовь1х

полей

с полями

иона,

о6ладающего

достаточно

3начительнь1м

поляризующим

действием.

Б

слунае

наличия таких' <<соседей>>

кремний

образует

с

ними

веёьма

прочнь1е свя3и.

Б

частности'

это

имеет

место

при взаимодей-

14'

Рис.

1. €хема

образования

кре}|нием

твердого

раствора

в металле с

объ-

емноцентрированной

кубинеской

структуро{т

ствии

с перехо.днь|ми

металлаг\1и,

при

ионизации

которь]х

обра-

зовь1ваются

46-орбитали,

отличающиеся

от

р6

боль|шей вь1тя_

нутостью

гантелей

в пространстве (меньгшей'

величиной

малой

полуоси

эллипсоида),

но столь

х<е склоннь{е

к

со3данию

обмен_

нь:х

связей.

€лох<ность

и

ра3нообразие

структур

силицидов

переходнь]х

металлов'

по_видимом},

объясняется

с этой

точки

зрения

тем'

что образование

полнь1х

ё6-орбиталей

не

всегда

возмо)кно

и3-3а

наличия

у

ряда

металлов

мень|.{]его числа

4-электронов.

.

Ёаиболее

полное

и3лох{ение

теории ме)катомной

связи

в

двойнь:х

соединениях

переходнь1х

металлов

с

неметаллами

имеется

в последних

монографиях

[.

Б. €амсонова-и

сотруд-

ников

[30,

31].

€огласно

современной

точке

зрения'

переход-

ньте металльт (так

назь|ваету1ь|е

4з_

рл

|4с_элементьт,

т.

ё.

эле-

менть1'

_у

которь]х

вероятен

переход

электронов

с с_орбит, на

ё-

или

|-орбиты

и

обратно)

приме|.!ительно

к механизму

созда_

11ия

им|4

связей с неметал.г{ами

необходимо

в.пределах

ках<дого

больтшого

периода

разделять

на

два

вида:

металль|'

имеющие

в-состоянии

изолированного

атома

не более

57_электронов

(1/а=(5)'

и металль]'

имеющие 1/а)5.

.(,ля

металлов

перво}

группь1

характерна

11]ирокая

распространег|ность

стабидьнь!х

электроннь1х

конфигураци{т

ё0

п

45,

лринем статистический

вес

/5

увелинивается

по мере

приблих<енйя ч:{сла

1й'2

к 5, €ФФтвё1|:

.1.

15

ственно

во3растает

процент локали3ованнь]х

(ун-аствующих

в

ковалентнь|х

свя3ях) электронов.

-

3 итоге

для

элементов

|[ и

!

групп

характерен

переход

нелокали3ованнь|х

электронов

(следует

еще

ра3

йоднерйнуть:

переход

не 7-электронов'

металла, а вне[|]них

з-элек|ронов)

к атомам

кремния

с

увеличением

статистического

веса

атомов.

с конфигурацией

/5

и повь:гцением

их

стабильности'

например

в

направлении

от титана

к гафнию.

|1рактинеским следствием

пер9;9д'

электронов

от металла

к неметаллу

является

су-

ществование

богать:х

металлом

силициднь!х

фаз

(:\{е25!,

,&1е35!)

в системах

с

\/, \б,

'|а,

€г,

/{о.

3

слунае

на'й.и" ,

сплаве вь|сокого

содер)кания

кремния

вероятно

образование

фаз,

в которь|х

тип

свя.зи

}1е;5!

остается

тем

)ке' однако

ведущую

роль'

определяющ}'ю

свойства

с\],л\1,ц|1да'

играет

ковалентная

связь

5!-5|,

со3дающая

обособленнь|е

конструк-

ции

и3

атомов

кремн|1я'

}!еобходимо

полнер*нуть,

что

основнь!ми

положениями

этой

теории

являются

следующие.

Бо_первь:х,

со3дание

резониру_

ющей (и

тем более нась|щенной)

о-ёвязи

]!и1е-5|

происходит

с

участием

как внешних

элект,ронов

кремния'

так

и

в|электро-,

нов.металла;

именно

совместное

их

<участие>>

со3дает во3мо}к_

ность

ре3кого

увеличения

статистического

веса

/5-конфигура_

ций

в

силицидной

решетке.

Бо_вторь:х,

увеличение

статисти-

ческого

веса

стабильньтх

конфигураци:}

приводит

не

к

увеличению'

а

к

сни)кению

общей

прочности

во3никающих

соединений.

1ерминеская

|| механическая

прочность

и

хими-

ческая

стойкость

силицидов

переходнь|х

металлов

понижаются

в-н-аправлении

от титана (|!

группа

|[

периола)

к вольфраму

(!1

группа

]/|

периода);

силиййльт

вольф$ама

наименее'Ёр'.'-

нь|'

а германидов

практически

не

удается

получить

[30].

Б

металлах'

имеющих

более

5 7-электронов,

ком6йнируются

в

различных

соотнотшениях

(в

зависимости

от группьт,

й_кото-

рой

принадлежит

металл)

более

стабильньте

ко1лфигурашии

45

и менее

стабильные а\0.Б

силицидах

этих

металлов

во3мо}кна

как

передача

части

нелокализованнь1х

электронов

кремнию

(с

превалированием

конфигурацпй

45, наприйер,

у

х!'ома

14

частично

у

маРганца),

так

и акцептирование

электронов

от

кремния (преоблалают

конфпгуРации

6:о).

8

результате

во3ни-

кает

многообразие

во3мол(нь!х

ком6инаций

электронньтх

орбит'

большое

количество

силициднь|х

фаз

со 3начительнь:м

разно_

образием

структур

и

стехиометр|{ческих

соотно|шен|{й

!сили_

циды

металлов

этого

вида

принадлежат

приблизительно

к 100

кристаллографинеским

структурным

типам'[23]).

8о

многих

силицидах

'этого

типа

велик

статиетический

вес

конфигураший

ё10,

ув.ы:ине|{о

количество

нелокали3ованнь|х

1в

меЁьш1'й

сте_

пени

участвующих.

в

свя3и

и

<ра3рь|хляющих>

структуру)

электронов'

соответственно

них<е

общая

прочность

силкцидов.

|о

€оотглогпение типов

связи

в силициде

вообще

определяется

не

только электронной

структурой входящего

в

него

металла'

но

1{

соотно1понием

количества

металла

и

кремния.

Фднако

мо)к,но

считать' что

все силицидь|

одного

металла

сохраняют

в

основ_

ном

одинаковую

природу

свя3и

}1е-51,

отличающуюся

в

свою

очередь

от типа

связи }1е-5! в

ряде

силицидов

другого

ме-

талла.

Ёа основании име!ощихся

в

настоящее

время

достаточно

многочисленнь!х

даннь|х

о

природе

мех(атомнь|х

свя3ей в

си-

лицидах

переходнь1х

металлов

мо}{но

сделать некоторь|е

общие вь|водь!.

Бо_первьтх,

предлагав[пиеся

ранее

попь|тки

классификашгти

двойнь:х

соединений

металл_неметалл

(вьтделение

сРеАи

них

<<фаз

внедрения>>, <фаз

замещения>>, <<металлоподобнь|х

фаз,)

нельзя

считать

достаточно

удачнь|ми.

Больц:ое

разнообразие

не только

кристаллит{еских

структур'

но и главное

-

типов

ме>|(атомной

связи металл-неметалл

и соответственно

этому

разнообразие

физг:неских

свот1ств

не позволяют

отнести

двой-

нь1е

соединения

к одному определенному

классу

веществ.

Родее 4Ругих

удачнь!м

мох(но

было бь:

считатц предло)кецное

[.

Б. €амсоновь1м

[46]

наименование <тугоплавкие

соедине-

ния>>' однако

многие

двойные

фазьт

разлагаются

инконгруэн_

тно

'1л||

имеют температуру

плавления

не вь|1{]е

1500

'с,

сохраняя

в то

х(е время

3начительное

сходство

в',типе свя3и

с соединениями

действительно

тугоплавкими

[30].

Аа

и

сам

автор

[46],относит

к

<тугоплавким>

не

только

двойнь:е

соеди-

нения

металлов

с неметаллами'

но и

фазь:

неметалл-неметалл

(окислы,.карбидьт,

нитридь| неметаллов),

а такх<е

тройные и

более

сложные тугоплавкие

вещества.

|1о-видимому'

в

насто_

ящее

время наиболее

удачтлой

бьтла

бы

классификация

рас_

сматриваемь!х

соединений

по

химическому составу,

т.

е.

от_

дельное

рассмотрение'

например'

силицидов'

германидов'

нитридов'

фосфидов,

боридов,

карбидов

и ?.

А.,

поскольку

внутри ка>кдой

из подобньтх

групп

более

вь|ра}{(ено

сходство,

чем

различие

в

типах межатомной

связц,

структурах

и

сово_

куп}|ости

свойств.

8о-вторь:х,

многочисленнь!е

новые

работы,

освещающие

особенности

механи3ма

ме}катомной

свя3и, в.частности

в

сили_

цидах

переходнь|х

металлов'

не только

не

сняли необходи-

мости в

отдельном

рассмотрении

трех

типов

связи в кристалли_

ческой

структуре

этих

фаз,

но

полностью

подтвердил|1

ее.

€ушествование

(квазимолекулярных>

комплексов

в кр|{стал_

лах.и

расплавах'

налич'.|е

в

ряде

силиц|{дов

обособленньтх

конструкций

(пар,

цепочек'.сеток

или

каркасов)

и3

атомов

кремния'

наконец'

явное

преФладание

металлических

свойств

в

}1изкокремнистьт*

силиц|{дах

и в

то

>|(е время наличие

у

н1тх

весьма

заметнь|х

отличий

от

металлов

-

все

это

указь|вает

на

*л}

1

,1

\

1

)

17

2. 3ак.

!6

н'еобходимость.

р^ассмотрения

в отдельности

свя3ей

}1е_&1е,

1ще-5'

и

5!-5|.

Ба>к-:лую

роль,

в основном

определяющую

при_

роду

силлцидов

(особенно

при

сред!{ем

и

вьтсокошт

содеь;кании

кремния),

играет

связь металл-кремний.

-

Б-третьих'

тип

свя3и /}1е-5!

опреАеляется

в

силициде

в

больп-тей.мере

природой

металла,

о6разующего

,","ц"д,

^

в

мень1пей

-

содер>канием

кремния

в

силицидной

фйзе.

|1реобладание

у

металла

(в

соётоянии

и3олированного

атома

и

в-чистом

кристаллическом

состоянии)

тех

или

инь1х

видов

стабильньтх

электроннь|х

конфигураций

более

''''*"*"

одно_

3начнб

по3воляет

ре|лить

вопрос

о

том'

к

атомам

(тоннее,

ионам)

какого

и3

компонентов

-

переходного

металла

ил\4

кремния

-

в

больтшей

степени

пространственно

и

эцергетически

тяготеет

электроннь1й

коллектив'

осуществляющий

сЁязь.

[|рехсле

чем

переходить

к характеРистике

ййЁй.й,й."'""

цидов,

составленной

по

работам,

опубликованнь:м

в

1960-

1_!]о

гг.'

сделаем

ряд

обп|их

заме,аний,

*,.'ййй*Ё"

йр".'''-

лохимии

этого

класса

соединений.

€илицидьт

являются

<<металлическими>

соединениями,

обла-

да!ощими

вь:сокой

электропроводностью'

теплопроводностью'

сверхпроводимость|о

при

низких

температурах

и

т.

д.

€илици-

дь!

отличаются

от

<<родственнь]х>>'им

по типу

свя3и

карбидов,

китридов

и боридов

тем'

что

нгт

в

одной

паре

пере}однь:й

.

металл-кремний

не

удовлетворяется

отноп-тенйе

{,эгга

и

не

образуются

прость|е

по структуре

.6аз!!

йфй;;:

€лед_

ствием

вьтсокого

3начения

эффективного

атомного

радиуса

кремния

является'

во-цервь|х'

его'

как

правило'

значи1ельная

растворимость

в

переходнь1х

металлах

по

типу

3амещения

(насто

более

25_3с,

атомн.0/9),

во-вторьтх,

образов'ание

крем-

нием

сло}кнь1х

по

структуре

и

стехиометрическим

соот|{о1пе-

нпям'

что

очень

ва)кно'

.высококремнисть]х

силицидов.

Аля

металлов

с больтпими

эффективЁь:ми

атомнь|ми

радиусами

а

(5с,

9, .т|антаноидь|

,

^[|,

Ё'1,'7г,

\б,

1а,

ш ;;;;;;;";";г';й';':

терно

стремление

к

образованию

с"йох<нь]х

силициднь1х

струк_

тур

9больтпой

ролью

ковалентной

связи

5!_$!.

6Б_фй'*.''

тем

более

сильно'

чем

вь1!пе

содерх(ание

кремния

в

силициде;

€

-уменьшением

эффективн-о19

Ёалиуса

йона

металла'

т. е.

с

переходом

к металлам

у|1

и

9|1'1

групп

периодинеской

!^1.].Р: ]р_уктурнь:е

элементь1

и3

атомов

кремйия

упроща-

ются.

паиоолее

сло)кнь1е'

в.виде

неправильнь1х

ни3косиммет-

9::::|:--:р11-.'",

структурнь1е

.элемёнтьт из

атомов

кремния

11д:",'

в

структурах

силицидов

редкоземельнь!х

металлов

и

актиноидов;

слоисть1е

элемецть1

}

виде

и3огнуть|х

сеток

-

в

дисилицидах

циркония'

ва!!,ад|1я'

хром.а'

тантала'

ниобия;.

конструкции

в

виде

извилисть|х

кре-мниевь|х

цепочек

-

в

вь1с:

-

11]их

силицидах

титана,

кобальта,

марганца;

элементь1

и3

изо_

лированнь|х

пар

кремниевьтх

атомо1

-

в

вь|сши*

с''йц"д'х

18

)келе3а.

Ёизшие

силицидь|

элементов

у|т-у11|

групп

явля_

ются

у)ке

структурами

переходного

характера

от собственно

силициднь]х

фаз

к сверхструктурам.

|1овьтгшёние

содер)кания

кремн-ия'

однак9'

и

в

этих

системах приводит

к

сни}кению

роли

связей

металл-металл

и образованйю

силицидов

более

или

менее

сло>кной

структурь1

с

узкими

областями

гомогег{ности

и

значительно

вь|рах{еннь|ми

полупроводниковь:ми

свойствами.

Авторьт

работьт

[47],

преллагают

классифицировать

сили-

цидь|

переходнь|х.металлов

на

две

группь|:.

силицидь1

с металлическим-и

стРуцтурами

(и

свойствами)_

низ1шие

силицидь|

металлов

у|-у|1|

групп;

силицидь|

со

сло>кной

структурой'

основанной

на

структур-

нь!х

элементах

и3 атомов

кремния

.(парах,

цепочках,

сетках'

каркасах).-,

обладающие

в

больтцей

|тепени полупроводнико_

вь:ми

свойствами'

чем

п{еталлическими.

|(ак

и всякая

классификация'

предлагаемая

система

не мо-

1кет

считаться

исчерпьтвающей

(напрт:мер,

вь1с![]ие

силицидь|

х(елеза'

марганца'

никеля

обладают

характеристиками,

ставя-

щими

их ме)](ду

двумя

т'азваннь|ми

классами

соединений).

0днако

в настоящее

в_рем},

когда

для

многих

систем

переход-

ньтй

металл-кремний,

особенно

для

систем

с

тугоплавкими

металлами'

строение

силицидов

изучено

еще

недостаточно

полно'

данное

разделение

мох{ет

||]ироко

применяться

в иссле-

довательской

практике.

8

дальнейтпем нами

рассмотрень1

существующие

данные

по

кристаллохимиц

соединений

кремния

с переходнь|ми

метал_

лами'

имеющими

прямое

отно||]ение

к

практике

силицирова-

ния'

т.

е.

с }келезом,

молибденом,

вольфрамом

и

ниобием.'

3

€истема

}!{елезо

-

кремний

..Авторами

довольно

многочисленной

литературь|'

посвящен_

ной

строен-ию

сплавов

системь|

)келе3о-крёмн1а}а,

|р'вол"'."

по меньгшей

мере

три

варианта

диаграммь[

состояния.

Б

лите-

ратуре'

изданной

до

начала

60_х

годов

[10-12,

48],,

диагрЁмма

имеет

вид'

показанньтй

на

рис.

2.

Ёа*:более

характернь:ми

особеншостями

этого

вариа!{та

являются

следующие:

раство_

римость

кремния

в

)келе3е

по

типу

3амещения

достигает

почти

15

вес.7о;

сверхструктурь1

в

ни3кокремнистой

области

системь|

отсутствуют;

температурный

и концентрац*:онньтй

интерваль|

существования

первого (для

данног}

диаграммь|)

сил!т:дида

>{(елеза

-

так

на3ь!ваемой

ц-фазьт

-

не

определень[

с

доста-

точной

точностью;

дисилицид'(елеза

с,и'ае|ся

образуюйимся

при

3начительном

избьттке

кремния

и не претерпевающим

фа_

3овь1х

превращений

при охлаждении.

||риведенньтй в'1д

19