Лопаткин Н.А., Шевцов И.П.Оперативная урология

Подождите немного. Документ загружается.

410

ОПЕРАЦИИ НА МУЖСКИХ ПОПОВЫХ ОРГАНАХ

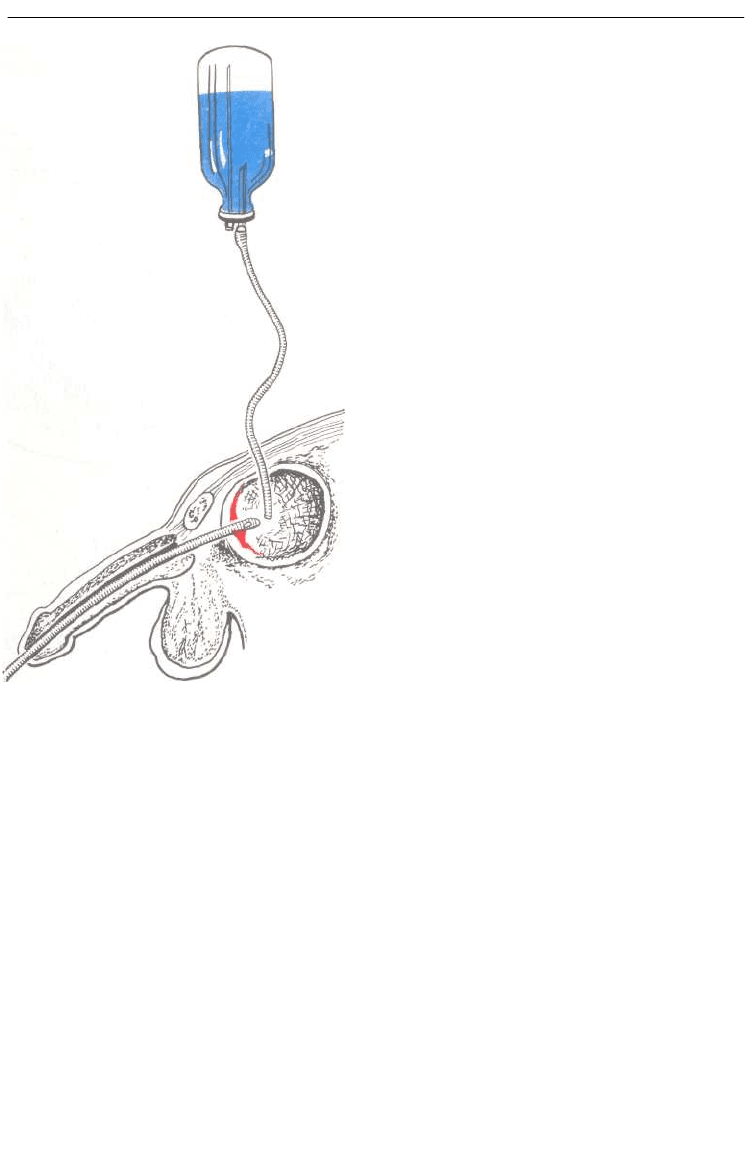

249. Схема испопьзования системы для оро-

шения мочевого пузыря.

недостаточная надежность гемоста-

за после ушивания ложа аденомы

предстательной железы.

В этих случаях в рану мочевого

пузыря вводят полихлорвиниловую

дренажную трубку, фиксируемую

к коже, и переднюю стенку мочево-

го пузыря ушивают двухрядным

кетгутовым швом до дренажа. Сра-

зу же на операционном столе после

наложения первого ряда кетгутовых

швов на стенку мочевого пузыря че-

рез надлобковую трубку начинается

орошение мочевого пузыря антисеп-

тической жидкостью (2% раствором

борной кислоты, 0,01 % раствором

хлоргексидина-биглюконата и т. п.)

с отведением жидкости по уретраль-

ному дренажу (рис. 249).

При сочетании аденомы предста-

тельной железы с камнем нижней

трети мочеточника, уретероцеле,

опухолью или дивертикулом моче-

вого пузыря аденомэктомию выпол-

няют одновременно, но после того,

как будет осуществлена показанная

больному операция. Лишь в от-

дельных случаях, при необходимо-

сти произвести пересадку одного

или двух мочеточников в мочевой

пузырь или при наличии тяжелых

расстройств сердечно-легочной си-

стемы у старых ослабленных

больных, операционное вмешатель-

ство расчленяют — сначала выпол-

няют операцию на мочевом пузыре

и дренируют его через надлобковый

свищ, а затем производят аденомэк-

томию.

Особенности послеоперационного

периода. Учитывая значительный

возраст больных, которые подвер-

гаются аденомэктомии, в послеопе-

рационном периоде большое внима-

ние следует уделять состоянию сер-

дечно-сосудистой и дыхательной си-

стемы. Для этого, помимо медика-

ментозного лечения, с первого дня

после операции проводят дыхатель-

ную гимнастику и лечебную физ-

культуру, применяют ингаляции

кислорода, банки, горчичники, уса-

живание больных в постели и ран-

нее вставание. Залогом успешного

заживления раны мочевого пузыря

является обеспечение эвакуации мо-

чи из мочевого пузыря. Наилучшим

образом это достигается, как уже

указывалось, налаживанием приточ-

но-отточной ирригации мочевого

пузыря антисептической жидкостью.

При глухом шве мочевого пузыря

уретральный дренаж (дренажи) из-

влекается на 7 —8-й день после опе-

рации, и больной начинает мочиться

самостоятельно.

В случае сочетания надлобкового

и уретрального дренажей или уста-

новления только надлобкового дре-

ОПЕРАЦИИ НА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЕ

411

нажа поступают в зависимости от

причины, обусловившей такое дре-

нирование (см. противопоказания

к глухому шву мочевого пузыря).

При необходимости длительного

поддержания надлобкового моче-

пузырного свища (например, при

выраженной гипотонии мочевого

пузыря) уретральный катетер уда-

ляют на 7-8-й день, а спустя 10-12

дней после операции приступают

к трениро? :ам мочевого пузыря: за-

полнив пузырь антисептической

жидкостью, предлагают больному

помочиться самостоятельно, отме-

чая каждый раз количество остаточ-

ной мочи; после ее исчезновения

надлобковую трубку удаляют

и идут на заживление надлобкового

мочепузырного свища.

Начатое в предоперационном пе-

риоде противовоспалительное лече-

ние продолжается, причем в первые

несколько суток после операции

предпочтение отдается парентераль-

ному введению антибиотиков с по-

следующим переходом к перо-

ральным противовоспалительным

средствам; одновременно назна-

чают нистатин.

Питание больных в первые 2 — 3

сут после операции щадящее, не

большими порциями; пища должна

быть богата белками, витаминами.

Количество принятой жидкости,

вместе с введенной парентерально,

должно

составлять

около

2000 — 2500 мл в зависимости от

массы тела больного. Строго

учитывается диурез, постоянно кон-

тролируется азотовыделительная

функция почек.

Большое внимание уделяют со-

стоянию свертывающей и анти-

свертывающей системы крови.

Тщательно следует следить за

функцией кишечника, сначала -спо-

собствуя его очистке с помощью

клизм (не реже 1 раза в 2 сут), а за-

тем назначением послабляющих

средств, проводя одновременно те-

рапию, направленную на стимуля-

цию функции кишечника. В ближай-

шие дни послеоперационного перио-

да проводится исследование элек-

тролитного баланса и кислотно-ос-

новного состояния и осуществляется

корригирующая инфузионная тера-

пия с учетом количества жидкости

и дефицита электролитов.

Ранние осложнения и их профилак-

тика.

Кровотечение. Кровоте-

чения из ложа аденомы предстатель-

ной железы могут быть ранни-

ми—в 1-е сутки после операции — и

поздними — на 7— 10-е и более сутки

после

__

операции. Причиной их

является недостаточность гемоста-

тических швов или разрушение

тромба урокиназой. В результате

этого осложнения иногда развивает-

ся тампонада мочевого пузыря, что

нередко удается ликвидировать пу-

тем отмывания сгустков крови по

катетеру или металлическому эва-

куатору, применяемому для отмы-

вания осколков камней после цисто-

литотрипсии; реже приходится по-

вторно вскрывать мочевой пузырь

и останавливать кровотечение либо

прошиванием кровоточащего участ-

ка, либо тампонадой ложа аденомы

марлевым тампоном.

Тромбоэмболия. Тромбоэм

болии легочной артерии и сосудов

головного мозга являются наиболее

частой причиной смерти больных

после аденомэктомии. Наилучшей

профилактикой

тромбоэмболии

являются ранние активные движе-

ния больных в постели и вставание

больного на следующий день после

операции. Помимо этого, начиная

со 2 —3-го дня после операции

больным следует назначать бута-

дион по 0,1 г 3 раза в день или аце-

тилсалициловую кислоту по 0,5 г

2 раза в день в течение 1 — 2 нед, си-

стематически контролируя состоя-

ние свертывающей системы крови.

Количество этих послеоперационных

осложнений составляет от 0,2 до

3% [Синкявичус Ч. А., 1977; Кар-

пенко В. С, 1981].

412

ОПЕРАЦИИ НА МУЖСКИХ ПОПОВЫХ ОРГАНАХ

Среди гнойно-воспалительных ос-

ложнений отмечаются острый пие-

лонефрит, острый эпидидимит,

острый уретрит, нагноение раны,

мочевые флегмоны. Профилактика

этих осложнений состоит в предва-

рительной предоперационной подго-

товке больных, сокращении сроков

предоперационной подготовки, тща-

тельном уходе за дренажами и со-

блюдении правил асептики и анти-

септики, выполнении вазорезекции

и т. д., а при их развитии — проведе-

нии противовоспалительного лече-

ния. При эпидидимите проводятся

новокаиновые блокады семенного

канатика.

Поздние осложнения и их профи-

лактика. Недержание мочи в по-

слеоперационном периоде встре-

чается у 1—2% больных и носит

временный характер. Назначение

теплых микроклизм с отваром ро-

машки, бужирования уретры,

специальной лечебной гимнастики

и диадинамических токов ликвиди-

рует это осложнение.

Основной причиной длительно не

заживающего надлобкового моче-

пузырного свища после чреспузыр-

ной надлобковой аденомэктомии

является недостаточно хорошо на-

лаженное дренирование мочевого

"пузыря (при глухом шве передней

стенки) плохое функционирование

постоянного катетера, а при оста-

вленной дренажной трубке в над-

лобковой области — плохая ее функ-

ция, что связано либо с их непра-

вильной установкой в мочевом

пузыре, либо с частичной или пол-

ной закупоркой сгустком крови.

Это., в свою очередь, ведет к про-

никновению мочи в околопузырную

клетчатку и мочевым затекам

с образованием полости, которая

периодически вскрывается через ко-

жу живота или в мочевой пузырь

и препятствует заживлению надлоб-

кового мочепузырного свища.

Профилактика этого осложнения

состоит в обеспечении хорошего от-

тока мочи из мочевого пузыря,

а при возникновении свища — в

установлении в мочевом пузыре ка

пиллярной полихлорвиниловой

трубки на 5 — 7 дней до формирова

ния ровного, гладкого свищевого

хода и заполнения полости в пред-

пузырном пространстве грануляция

ми;После ее извлечения обычно

сразу наступает закрытие свища да

же без установления постоянного

катетера.

Другой причиной образования

длительно не заживающего моче-

пузырного свища является непра-

вильная оценка состояния его слизи-

стой оболочки — при ее остром во-

спалении глухой шов противопока-

зан, и глухое ушивание пузыря

может привести к образованию сви-

ща. Недостаточно полное иссечение

рубцов стенки мочевого пузыря во-

круг свищевого хода и ее ограничен-

ная мобилизация при выполнении

аденомэктомии больному с имею-

щимся надлобковым свищом также

могут привести к возникновению

этого осложнения. Встречается оно

в 0,5 — 1%. В очень редких случаях

приходится закрывать незаживаю-

щий надлобковый свищ оперативно.

Стеноз шейки мочевого пузыря

и стриктура предстательного отдела

уретры как осложнение надлобковой

чреспузырной аденомэктомии встре-

чаются в 1—2%. Основной причи-

ной их является грубое выделение

аденомы с разрывами капсулы

и области шейки мочевого пузыря,

«отрывание» уретры далеко за пре-

делами аденомы при «вытягивании»

ее в мочевой пузырь. Нередко раз-

витию рубцевания на месте аде-

номы способствует выраженный во-

спалительный процесс как в самой

аденоме, так и в области шейки мо-

чевого пузыря; иногда причиной

Рубцовых сужений шейки мочевого

пузыря и задней части уретры

является раннее (на 3 —4-й день)

удаление катетера или, наоборот,

оставление его там на 3 — 4 нед.

ОПЕРАЦИИ НА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЕ

Динамическое наблюдение за

больными~1Г~послеоперационном пе-

риоде и своевременное бужирование

при появлении первых признаков

стеноза шейки мочевого пузыря

и стриктуры предстательного отде-

ла уретры, проявляющееся суже-

нием струи мочи, помогает избе-

жать этого осложнения.

При уже развившемся осложнении

также осуществляется бужирование,

а при его безуспешности или крат-

ковременности эффекта — проводит-

ся трансуретральная электрорезек-

ция шейки мочевого пузыря. При

длинных стриктурах (более 1 см) ис-

пользуется бужирование или опера-

ция Соловова [Лопаткин Н. А и др.,

1982].

Прогноз. При своевременно вы-

полненной с учетом показаний

и противопоказаний операции про-

гноз после аденомэктомии благо-

приятный. Летальность в настоящее

время не превышает 1—2%.

После аденомэктомии у больных

восстанавливается свободное, безбо-

лезненное мочеиспускание; дизурия

исчезает. Как правило, улучшается

общее состояние больных, настрое-

ние, сон. У многих больных отме-

чается восстановление сексуальной

активности.

Внепузырная позадилобковая аде-

номэктомия. Внепузырная позади-

лобковая аденомэктомия получила

свое развитие благодаря работам

Ван Стокума [Van Stocrum, 1909],

А. Т. Лидского (1922, 1950), и

Т. Миллина [Millin Т., 1945].

В настоящее время многие урологи

у нас в стране [Синкявичус Г. А.,

1976,1978] и за рубежом выполняют

эту операцию почти во всех случаях,

однако считается, что она особенно

показана при больших аденомах,

расположенных ниже шейки мочево-

го пузыря.

Противопоказаниями к выполне-

нию этой операции являются боль-

шие камни мочевого пузыря, опу-~

холь и дивертикул мочевого пузыря,

413

уретероцеле, камень интрамураль-

ного отдела мочеточника.

Достоинством операции является

отсутствие необходимости вскрытия

мочевого пузыря и сокращение сро-

ка послеоперационного периода.

Предоперационная подготовка не

отличается от таковой при надлоб-

ковой аденомэктомии.

Обезболивание — общее, периду-

ральная и (реже) спинномозговая

анестезия. Положение больного —

на спине с приподнятым тазом.

Перед операцией в мочевой пузырь

вводят мягкий катетер, и мочевой

пузырь промывают антисептической

жидкостью.

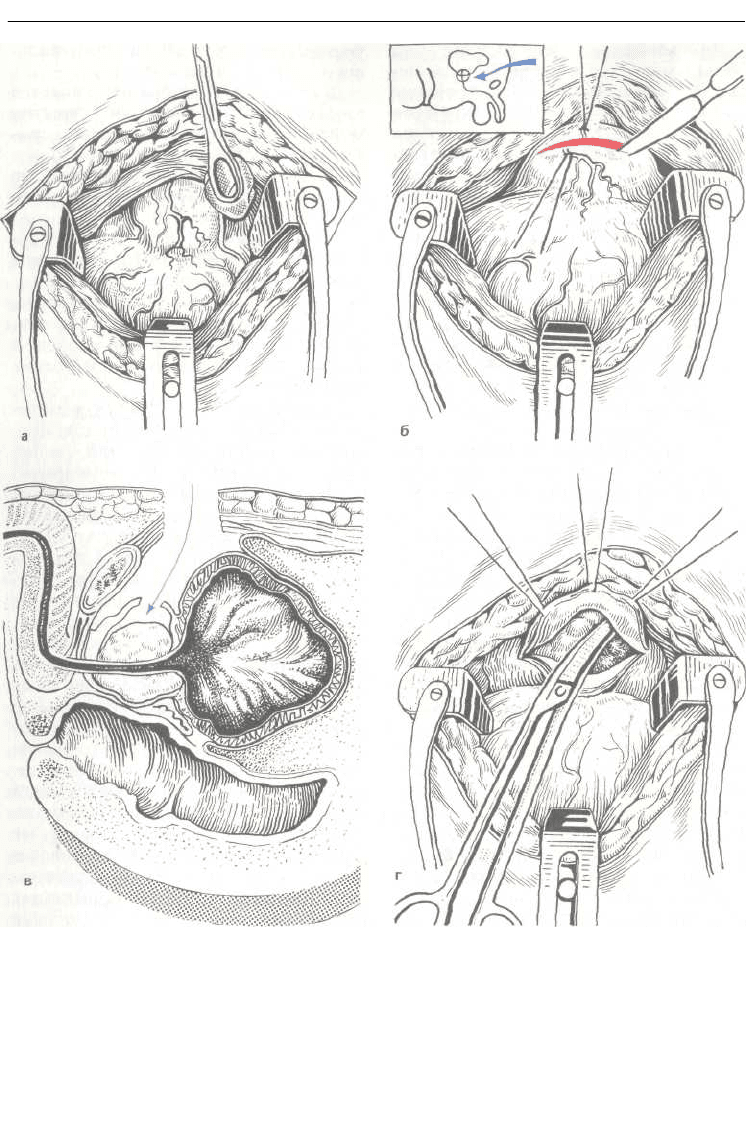

Техника операции. Доступ к моче-

вому пузырю осуществляется сре-

динным продольным или попе-

речным разрезом. Предпузырную

клетчатку рассекают в поперечном

направлении и вместе с мочевым

пузырем оттягивают кверху. При

этом обнажается передняя поверх-

ность шейки мочевого пузыря и от-

четливо видна капсула предстатель*

ной железы (рис. 250, а) с венами,

располагающимися на ее поверхно-

сти. Капсулу предстательной же-

лезы прошивают кетгутовыми шва-

ми с захватыванием вен выше

и ниже предполагаемого места по-

перечного или дугообразного рассе-

чения капсулы; кетгутовые узлы за-

вязывают, они служат держалками

(рис. 250, б). Дальнейшее направле-

ние отсепаровывания капсулы от

аденомы и вылущивание ее показа-

но на рис. 250, в —г. Сначала ножни-

цами, а затем пальцем производят

раздельное вылущение боковых

и средней доли предстательной же-

лезы (вылущение аденомы облег-

чается, если два пальца левой руки

хирурга, введенных в прямую кишку

больного, «поддают» ее кверху),

стараясь сохранить уретру.

Т. Миллин, напротив, пересекает

уретру выше и ниже аденомы (рис.

251, а —б), после ее вылущивания

(рис. 251, в) иссекает заднюю губу

414

ОПЕРАЦИИ НА МУЖСКИХ ПОПОВЫХ ОРГАНАХ

250. Моменты внепузырной позадипонной аде-

номэктомии (а—г).

ОПЕРАЦИИ НА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЕ

415

251. Этапы вылущения аденомы.

Объяснение в тексте.

416

ОПЕРАЦИИ НА МУЖСКИХ ПОПОВЫХ ОРГАНАХ

шейки мочевого пузыря (рис. 251, г)

и перед введением постоянного ка-

тетера накладывает 2 — 4 шва на за-

днюю губу шейки мочевого пузыря

для гемостаза (рис. 251, д); после

этого по уретре в мочевой пузырь

вводит постоянный катетер Фолея

(рис. 251, е) и над ним капсулу пред-

стательной железы ушивает двух-

рядным кетгутовым швом (рис. 251,

ж —з). К месту операции подводится

дренажная трубка, которая выво-

дится на переднюю поверхность жи-

вота, и рана послойно ушивается до

дренажа. Через 48 — 72 ч дренажная

трубка из надлобковой области из-

влекается. Катетер Фолея удаляется

через 7 — 8 сут.

Особенности послеоперационного

периода. Большое внимание уделяет-

ся борьбе с инфекцией, для чего

перед операцией и в послеопера-

ционном периоде назначают анти-

биотики широкого спектра дей-

ствия, а для предотвращения госпи-

тальной инфекции обеспечивают

герметичность системы эвакуации

мочи в стерильную посуду.

Раннее вставание является профи-

лактикой таких осложнений, как

тромбоэмболия и пневмония.

Послеоперационный период легче

у больных, которым выполняется

экстрауретральная аденомэктомия.

Промежностная аденомэктомия.

Специальным показанием к исполь-

зованию промежностного доступа

является невозможность выполне-

ния чреспузырной и позадилобковой

аденомэктомии из-за грубой рубцо-

вой деформации передней поверхно-

сти живота и лобковых костей.

Противопоказанием являются на-

личие крупных камней мочевого

пузыря, опухоли пузыря, диверти-

кулы, уретероцеле, камни интраму-

рального отдела мочеточника.

Предоперационная подготовка

обычная.

Обезболивание — общее.

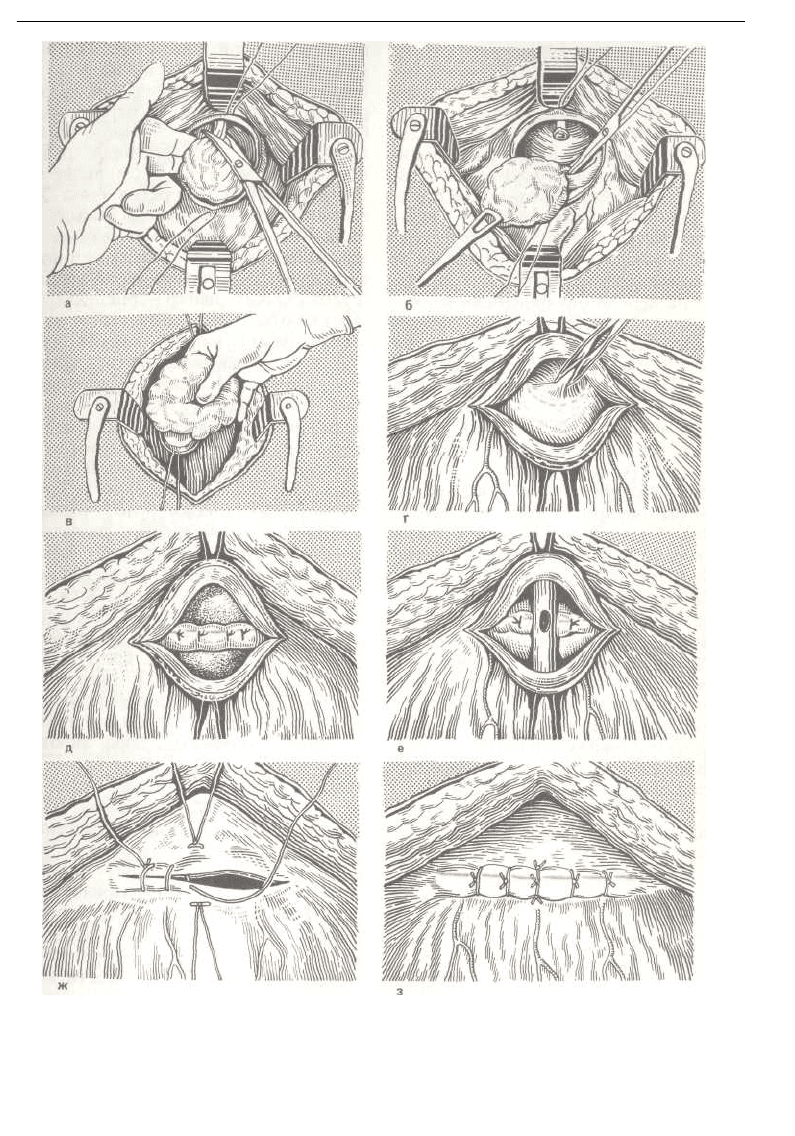

Техника операции. Положение

больного — на столе, как для любой

промежиостной операции, с под-

нятыми и слегка согнутыми в ко-

ленных суставах ногами. Перед опе-

рацией в мочевой пузырь вводят

буж Гюйона № 23 — 25. Чаще других

используется дугообразный разрез

промежности на 6 — 8 см выше за-

днепроходного отверстия (рис. 252,

а), выпуклостью кпереди между се-

далищными буграми. Рассекают ко-

жу, подкожную клетчатку и апоне-

вроз луковично-кавернознои мышцы

(сухожильный центр — рис. 252, б),

обнажаются перепончатый отдел

мочеиспускательного канала (рис.

252, в) и каудальная часть аденомы

предстательной железы. Следующий

этап операции — отделение задней

и нижней поверхности аденомы от

прямой кишки. Для этого после от-

теснения сфинктера прямой кишки

книзу рассекают ректоуретральную

мышцу и далее тупо пальцем

и плотными тупферами, зажатыми

в кровоостанавливающий зажим,

отделяют их друг от друга. После

обнажения задней поверхности аде-

номы предстательной железы ее

капсулу вскрывают по средней ли-

нии продольным или треугольным

разрезом (рис. 252, г), длиной не-

сколько меньше длинника железы,

и, захватив края капсулы окончатым

зажимом, тупо выделяют боковые

доли железы.

Для выделения средней доли же-

лезы продольным разрезом ближе

к дну мочевого пузыря рассекают

заднюю стенку уретры, через него

в мочевой пузырь вводят II палец,

с помощью которого можно «под-

дать» железу в сторону опера-

ционный раны. Вместо пальца мо-

жет быть использован ретрактор

Юнга (рис. 252, д, е), лопасти кото-

рого позволяют выдвинуть железу

из глубины раны. Если использо-

вать ретрактор Юнга, то можно,

«поддавая» сначала одну боковую

долю, затем вторую и, наконец,

среднюю, осуществить выделение

аденомы предстательной железы

ОПЕРАЦИИ НА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЕ

417

-

252. Этапы промежностной аденомэк-

томии.

Объяснение в тексте.

14 Оперативная урология

418

ОПЕРАЦИИ НА МУЖСКИХ ПОПОВЫХ ОРГАНАХ

и ее удаление. Сделать это еще лег-

че, если помощник с помощью

острозубого зажима захватит выде-

ляемую долю железы и будет под-

тягивать ее в рану. После удаления

аденомы предсхательншГ железы

кровотечение останавливается элек-

трокоагуляцией; разрез уретры уши-

вают кетгутом; образовавшиеся по-

лости тампонируют; в мочевой

пузырь вводят баллон-катетер на 7-

Тдней. Некоторые хирурги пред-

почитают, кроме указанного средин-

ного разреза капсулы предстатель-

ной железы, производить еще 2 раз-

реза, отступя от него на 0,5 см

влево и вправо на всю длину же-

лезы, для улучшения условий выде-

ления боковых долей. Другие, для

того, чтобы не вскрывать мочеиспу-

скательный канал, отсекают адено-

матозную ткань от уретры на зажи-

ме, оставляя часть аденоматозной

ткани железы неудаленной.

После удаления аденомы разрез

уретры и капсулу ушивают кетгу-

том; в мочевой пузырь по уретре

вводят катетер Фолея на 7 —8 дней;

к месту рассечения уретры подводят

резиновый выпускник, и рану по-

слойно ушивают наглухо.

Наиболее серьезным осломснением

промежностей аденомэктомии, не-

зависимо от той или иной модифи-

кации, является повреждение пря-

мой кишки и возникновение уретро-

прямокишечных свищей. Другим ос-

ложнением является недержание мо-

чи; наконец, при промежностной

аденомэктомии чаще, чем при дру-

гих доступах, развивается импотен-

ция, поэтому при сохраненной по-

тенции от этого доступа следует

воздержаться.

Трансуретральная резекция аде-

номы предстательной железы

1

. Про-

тивопоказания. Существуют состоя-

ния, при которых трансуретральное

вмешательство затруднено, а иногда

и невозможно.

Раздел написан В. Я. Симоновым.

Поражения тазобедренного суста-

ва с развитием анкилоза вследствие

туберкулезного процесса, неспеци-

фического артрита и последствия

травм с явлениями вальгусной де-

формации конечностей затрудняют

отведение нижних конечностей и ча-

сто делают невозможными трансу-

ретральные операции. Трансуре-

тральная электрорезекция аденомы

предстательной железы противопо-

казана также при острых воспали-

тельных заболеваниях мочевыводя-

щих путей.

Предоперационная подготовка. В

предоперационном периоде боль-

ному проводят полное лаборатор-

ное и клинико-рентгенологическое

обследование. Результаты бактерио-

логического исследования мочи, эк-

скреторной урографии, цистографии

по Кнайзе —Шоберу и коагуло-

граммы дополняются данными уль-

тразвукового сканирования мочево-

го пузыря и предстательной железы,

а также уродинамическими исследо-

ваниями.

По показаниям проводят коррек-

цию электролитных нарушений, до-

биваются компенсации недостаточ-

ности функций органов сердечно-со-

судистой системы и корригируют

состояние свертывающей системы

крови. При значительной азотемии

и снижении функции почек больным

показано проведение предопера-

ционного дренирования мочевого

пузыря эпицистостомией (троакар-

ной или установленной обычным

методом). .

До настоящего времени нет опре-

деленного мнения о целесообразно-

сти профилактического раннего на-

значения антибактериальных препа-

ратов. Бактериурия однозначно

указывает на необходимость такой

терапии в подготовительном перио-

де.

В экстренных случаях хирург дол-

жен располагать резервом раствора

для ирригации мочевого пузыря.

Кроме того, необходимы сте-

ОПЕРАЦИИ НА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЕ

419

рильные и готовые к работе запас-

ная оптическая система и запасные

электроды-петли. Также должна

быть предусмотрена возможность

проведения неотложной лапарото-

мии или эпицистостомии при перфо-

рации мочевого пузыря.

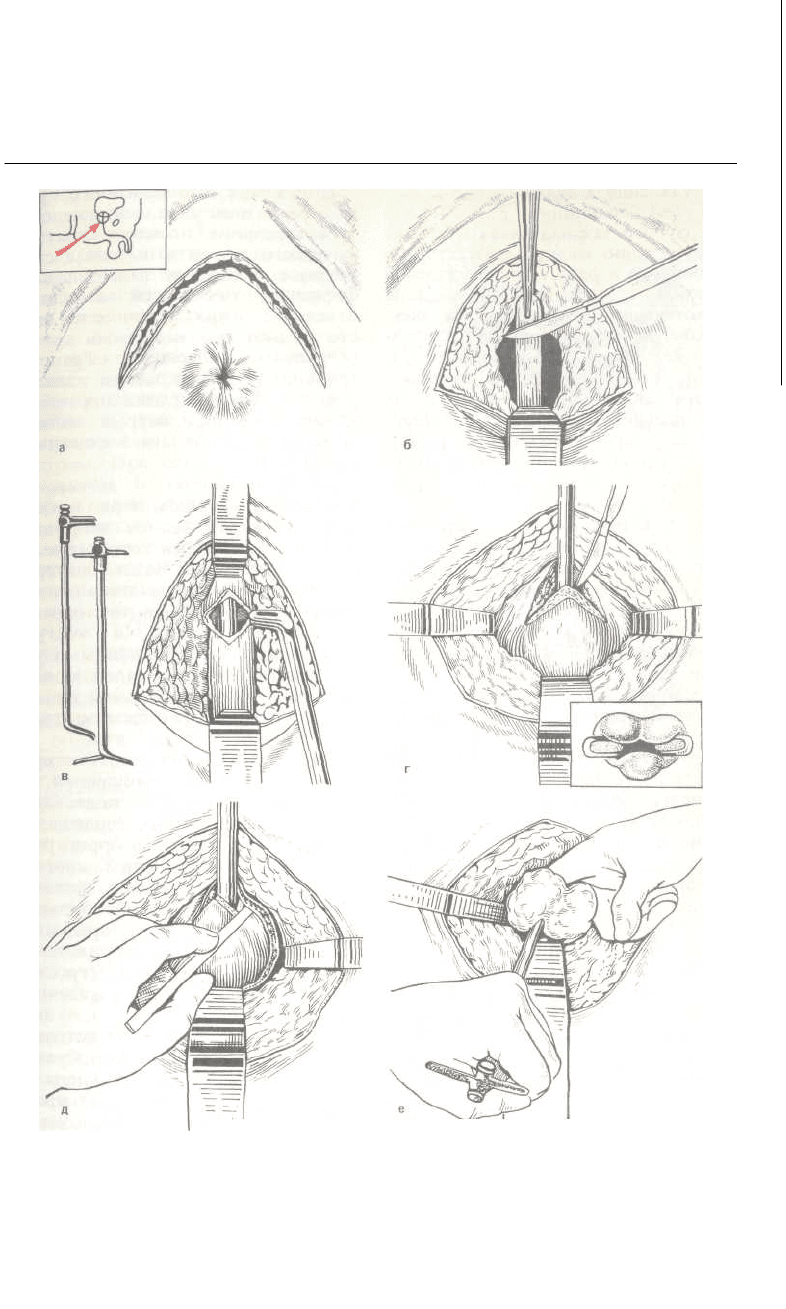

Техника операции. Трансуретраль-

ную электрорезекцию аденомы

предстательной железы начинают

с ретроградной уретроцистоскопии.

Резектоскоп проводят под контро-

лем зрения или с обтуратором-кон-

дуктором. При осмотре задней ча-

сти уретры на уровне семенного

бугорка видны боковые доли аде-

номы предстательной железы, вдаю-

щиеся в просвет уретры. При даль-

нейшем введении инструмента мож-

но наблюдать появление увеличен-

ной в размерах средней доли же-

лезы (рис. 253).

Для профилактики осложнений

необходимо помнить о существова-

нии проксимальной и дистальной

границ резекции. Ими являются зо-

на области семенного бугорка

и гладкая мускулатура шейки моче-

вого пузыря.

При введении электрорезектоско-

па в мочевой пузырь видны боковые

доли, при этом вертикальная грани-

ца средней доли аденомы — в виде

отвесной стенки.

Удаление аденоматозной ткани

лучше начинать с средней доли, так

как если при возникновении ослож-

нений в течение резекции или наркоза

операция будет прервана, препят-

ствие оттоку мочи будет уже частич-

но удалено. Затем последовательно

удаляют правую и левую доли.

Мелкие кровоточащие артерии не

должны отвлекать внимания хирур-

га на коагуляцию, удлиняющую

время операции. Современная ирри-

гационная система позволяет со-

здать хорошую видимость опера-

ционного поля и в конце операции

произвести хорошую коагуляцию.

На последнем этапе резекции уда-

ляют остатки аденоматозной ткани

14*

253. Трансуретрапьная резекция аденомы

предстательной железы.

а — средняя и боковые доли аденомы предстательной

железы ; 6 — вид после трансуретральной электро-

резекции аденомы.

путем прижатия петли резектоскопа

к капсуле аденомы, подавая ее паль-

цем через прямую кишку. Произво-

дится тщательная коагуляция арте-

риальных и венозных сосудов, при

которой следует иметь в виду, что

низкое артериальное давление па-

циента создает видимость полного

гемостаза. Электрорезекция перио-

дически прерывается после введения