Лесных В.В., Ильяшенко В.В. Институциональная экономика

Подождите немного. Документ загружается.

240 241

Глава 7 Теория агентских отношений

С неблагоприятным отбором можно бороться по-разному.

Например, с помощью полного контракта, предусматривающе-

го все ситуации, которые могут возникнуть. В торговле недви-

жимостью, скажем, очень распространены контракты, где дела-

ется попытка описать все возможные недостатки, которые у дома

могут появиться, и соответствующие виды компенсации ущерба

покупателю, нанесенного продавцом. Можно использовать ме-

ханизм гарантий, что и происходит очень часто. (Гарантия — это

некие заложенные заранее трансакционные издержки продав-

ца, связанные с тем, что он обязуется, если товар не будет соот-

ветствовать тем или иным формально заявленным в контракте

параметрам, забрать его назад, чинить за свои деньги, менять и

т. п.) Можно прибегнуть к третейскому суду, или к третьей сто-

роне в качестве арбитражной инстанции. И так далее.

Принцип неблагоприятного отбора характеризует, скорее,

некий стихийный оппортунизм. Чаще всего он проявляется

в сфере страхования, в которой и возник сам термин adverse

selection. Страховой компании важно определить уровень

страховых платежей. Например, установив некую выборку

людей со средней склонностью к заболеваниям, компания

предлагает страховой полис на открытом рынке, в результа-

те склонность к заболеванию у большинства застраховавших-

ся оказывается выше средней. Страховой компании необхо-

димо определить это смещение в худшую сторону (возника-

ющий неблагоприятный отбор) и пути борьбы с ним. Для

этого она либо повышает цену страхового полиса, либо все

более тщательно измеряет здоровье людей, желающих заст-

раховаться (страховая компания может это делать сама или

требовать от людей справок из больницы).

Однако подобные процедуры весьма затратны и для изме-

ряющего, и для измеряемого, и усложнение отбора за счет из-

мерений ведет к ограничению выборки — ведь страховку, свя-

занную с длительной процедурой оформления, естественно,

захочет получить меньшее число людей (они не захотят нести

эти издержки). Но и при повышении цены страхового полиса,

когда риски гасятся ценой, будет то же самое. Итак, число же-

лающих застраховаться уменьшится в любом случае, потому что

цена страховки так или иначе (косвенно или прямо) возрастет.

В реальной жизни проблема adverse selection не всегда ре-

шается простыми способами. Зачастую для этого использу-

ют процедуру рационирования.

Существует проблема доверительных издержек измере-

ния, встречающихся очень часто и обусловленных необхо-

димостью для покупателя приобрести за некоторую или ну-

левую цену (no costs) кого-то, кто за него измерит качество

приобретаемого товара.

В потребительской практике, как правило, имеют место

механизмы погашения или снижения издержек измерения,

связанные либо с гарантиями, либо с ситуацией сигналов.

Сигналы — это определенная информация, своеобразный

знак, который навешивает на себя тот или иной участник

процесса торга. Данный знак призван отражать качество его

товара. Та же реклама есть определенный сигнал. Очень ча-

сто встречается сигнальная информация при найме на рабо-

ту. Вопрос в том, что должны погашать сигналы.

3. Проблема неблагоприятного отбора (adverse selection):

предконтрактный оппортунизм. Как говорилось ранее, ее

возникновение обусловлено необходимостью экономить на

издержках измерения. Проблема порождается неполнотой

информации и ее огрублением — условно говоря, отказом от

(n + 1)-го измерения. Очень часто проблему неблагоприят-

ного, или негативного, отбора называют проблемой предкон-

трактного оппортунизма.

Adverse selection возникает при наличии распределения по

качеству, закрытого для потребителя. Когда как условие

сделки выдвигается минимальный набор измеряемых пара-

метров, полученная в результате выборка чаще всего не бу-

дет средней, она сместится в сторону худшего набора пара-

метров, которые не учитывались примененной классифика-

цией, что можно показать даже на обычном примере.

Предположим, вы нанимаете на работу исключительно

выпускников Оксфорда и Кембриджа, т. е. осуществляете

отбор по одному, вроде бы очень хорошему показателю (Кем-

бридж и Оксфорд — известнейшие учебные заведения). Но

в таком случае вы просто гарантированно примете на работу

худшую часть выпускников данных университетов! Ведь вы

не ввели такой критерий, как качество диплома, а дипломы

бывают первой, второй и третьей степени. И обладатели дип-

ломов первой степени наверняка пойдут в организации, где

будут отбирать выпускников, например, по способности ре-

шать математические задачи, а оставшиеся (с дипломами

третьей степени) пойдут к вам.

242 243

Глава 7 Теория агентских отношений

услуг вынуждены переходить к рационированию из-за бояз-

ни риска, связанного с отсроченностью платежа. Например,

инвестиции в любые НИОКР — это чаще всего процедура

рационирования; вложения в НИОКР никогда не определя-

лись по максимальной запрашиваемой ставке.

Процедура рационирования применяется также в ряде

имеющих экономическое значение, но не денежных сделок.

Например, при усыновлении стандартной процедурой мог

бы стать аукцион, на котором будущие родители детдомовс-

кого ребенка определялись бы по принципу «кто больше

даст». Но при такой процедуре есть риск, что ребенок попа-

дет в плохие руки. Поэтому используется процедура рацио-

нирования — будущих родителей, с точки зрения способно-

сти их быть таковыми, изучает специальная комиссия, в со-

став которой входят психологи, педагоги, медики, и выбира-

ет она будущих родителей не только по формальным пара-

метрам семейного дохода и занимаемой жилплощади.

Любое стремление к равновесию интуитивно. Люди все-

гда ищут оптимум. Но процедура рационирования отлича-

ется от простого выставления дополнительных условий тем,

что перечень этих условий открыт. Иными словами, вы до

торга выставляете два условия, допускаете людей к торгу, а

потом индивидуально каждому выставляете еще условия (од-

ному — семь, другому — десять). В конечном счете вы при-

нимаете решение обмениваться или не обмениваться с парт-

нером на этих формальных условиях. Именно в этом и состо-

ит отличие процедуры рационирования.

Имеет ли отбор в высшие учебные заведения элементы

процедуры рационирования? Ясно, что собеседование — это

процедура рационирования, ибо отбор открыт. Можно ска-

зать, что в письменном экзамене условия конечные, но нельзя

сказать, что устные экзамены — не процедура рационирова-

ния. На самом деле это некий внутренний отбор, потому что

преподаватель устанавливает некий внутренний план, пони-

мая, что не может всем поставить пятерки, что должен как-

то сгруппировать абитуриентов. Это и есть внутренняя про-

цедура рационирования. Очень часто на устном экзамене

преподаватель не может задавать всем одинаковые вопросы,

а следовательно, это уже неодинаковый критерий.

Когда еще применяется процедура рационирования, кро-

ме как при отсроченном платеже? Все ли товары, которые

Понятие «рационирование» было введено в научный обо-

рот в связи с исследованием поведения банков при предос-

тавлении кредита. Неблагоприятный отбор в подобных кон-

трактах охарактеризовать очень легко, поскольку он описан

в литературе.

Рассмотрим пример. Банк имеет выборку из двух потенци-

альных заемщиков, один из которых предлагает вернуть 110 %,

другой — 140 % годовых. Если банк установит между ними

среднюю (125 % годовых), то, очевидно, что в сделку он всту-

пит со вторым банком. Однако в силу несовершенства инфор-

мации, ее закрытости банки боятся клиентов, согласных брать

кредиты под большие проценты. В данном случае банк с ве-

роятностью 50 % получит эти 140 %, но с той же вероятнос-

тью получит 80 % (он «прогорит», это рискованный бизнес).

Поэтому банк не готов к такого рода условиям. Как он себя

поведет? Стандартное решение — просто повысить цену кре-

дита до 140 %. Однако это решение не проходит не только из-

за сокращения объема, но и из-за возрастания риска срыва

данной сделки при таком сокращении. Вместо этого банк пы-

тается удержать ставку 10 % и ориентироваться на тех клиен-

тов, которые приходят с первым предложением.

Это и называется механизмом рационирования кредитов,

потому что здесь нет равновесия (спрос равен двум креди-

там, а предложение — одному). Банк начинает по некото-

рым процедурам отбирать тех, кому он предоставит такой

кредит, хотя спрос на него, повторяем, выше, если исходить

только из одного стандартного, казалось бы, параметра. При

этом условия предоставления банком кредита — текучие.

Другими словами, банк оставляет за собой право адаптиро-

вать их в процессе переговоров в зависимости от того, на-

сколько клиент окажется открытым и допустит банк к инфор-

мации, с которой последний посчитает нужным ознакомить-

ся (состояние производственных запасов клиента, возмож-

ная его задолженность, ситуация на рынках, где предполага-

ется использовать данный кредит, и т. д).

Обычная для банка процедура рационирования в значи-

тельной степени универсальна для предоставления финан-

совых услуг. Но она не является прерогативой только финан-

совых институтов. Предпосылки для нее возникают везде, где

имеет место отсроченный платеж, когда наш доход оказыва-

ется зависимым от успеха нашего контрагента. Продавцы

244 245

Глава 7 Теория агентских отношений

только с производственными активами. Вполне возможна, ска-

жем, специфическая потребительская ценность. Активы — это

то, что создается в результате инвестиций. Специфичность

актива предполагает, что любое последующее, альтернатив-

ное его использование заведомо хуже, чем то, для которого

он был создан. Уровень специфичности актива определяет-

ся той долей ценности, которую актив теряет в результате

его лучшего альтернативного использования. Коспециализи-

рованные (или связанные) активы (cospecialized assets) — это

парные специализированные активы, специфичность кото-

рых задается их связанностью друг с другом (например, это

железная дорога и рудник (или завод), продукцию которого

она вывозит; доменное и мартеновское производства).

Hold-up Problem. Что это такое? В русском языке есть

выражение «попался на деньги». Классический пример —

фирма, нерасчетливо вложившая средства в специфические

активы, а потом попавшая в экономическую зависимость.

В книге П. Милгрома и Дж. Робертса «Экономика, орга-

низация и менеджмент» рассмотрен случай с корпорацией

«Дженерал Моторс», которая в 1920-е годы, когда она толь-

ко сформировалась как мощный холдинг, предложила кузов-

ному бюро Фишера построить встык с ее сборочным заво-

дом завод кузовов, чтобы минимизировать транспортные

издержки. Фишер долго думал и отказался, хотя спрос на его

продукцию был бы обеспечен. Он испугался именно hold-up

problem: специфицировав свои вложения в фонды корпора-

ции, он стал бы зависимым от нее. А в подобной ситуации

тот, кто диктует условия, может практически если и не обан-

кротить, то свести к минимуму прибыль партнера, которая

обеспечит ему лишь выживание. Объединись они таким об-

разом, их активы стали бы коспециализированными. Их вза-

имная ценность заключалась бы в том, что они находятся

рядом. Если бы впоследствии они разорвали отношения,

«Дженерал Моторс» начала бы покупать кузова у других

предприятий, расположенных не так близко, и ее транспорт-

ные расходы возросли бы; кузовное бюро Фишера тоже ста-

ло бы искать других потребителей своей продукции. Кто бы

тогда пострадал больше при прочих равных условиях? Ко-

нечно, кузовное бюро Фишера.

Дело в том, что, во-первых, стоимость assembling plant

«Дженерал Моторс» в то время составляла 2 млрд дол.,

мы можем покупать, внося за них всю сумму сразу, не под-

вержены процедуре рационирования?

Например, я продаю микрофон за 1000 р. Пять человек

готовы его купить за эту сумму. Микрофон один, цену я не

повышаю. Почему я не могу повысить на него цену, скажем,

до 1600 р., за которую самый богатый и самый жаждущий из

претендентов его купит? Будет ли рациональным такое мое

поведение, и если да, то в каких случаях? Конечно, один мик-

рофон — пример неудачный, ибо трудно представить, что я

откажусь от аукциона при заключении контракта. Но когда

вообще возникает очередь? Так, если мы произвели вложе-

ния в автомат, зафиксировали цену, то нам дорого обойдет-

ся ее менять и проще продать с убытком для себя. В действи-

тельности это будет вполне равновесная цена, т. е. локально

не равновесная, но глобально равновесная.

Когда же в массовом порядке будет выгодно фиксировать

цену и будет ли ситуация с фиксацией цены крупной фир-

мой политикой рационирования? Обычно в какой-то момент

на рынке цена, по которой фирма может продать свой товар

(т. е. равновесная цена), оказывается выше объявленной, и

тем не менее фирма не меняет цену. При этом имеет место

стандартизация цены, свойственная, как правило, фирме,

организующей торговлю непосредственно от себя. Тем са-

мым фирма преследует две цели: во-первых, это определен-

ный сигнал с ее стороны покупателям о том, что данная фир-

ма их уважает и старается держать низкую цену на свой то-

вар; во-вторых, если фирма торгует от себя, то это еще и по-

пытка не допустить оппортунистического поведения продав-

цов, ибо при плавающей цене они обязательно будут обма-

нывать фирму, продавая товар с выгодой для себя.

4. Проблема инвестиций в специфические активы и спе-

цифичности активов. Инвестиции — это затраты денег или

других ресурсов (конкректнее — «затраты ресурсов»), кото-

рые имеют своей целью не удовлетворение потребностей, а

создание условий, способствующих получению в будущем

определенного потока благ и услуг. Уточним: именно «пото-

ка». Инвестиции не предполагают возврат взамен затрачен-

ных ресурсов чего-то другого — иначе любая покупка счита-

лась бы инвестицией.

Что такое «специфичность активов» и как она определя-

ется? Понятие «специфичность» не обязательно связано

246 247

Глава 7 Теория агентских отношений

одной фирмы не выгодны или невозможны, то возникают

отношения вертикальной интеграции. Они образуют костяк

любой промышленности. В российской промышленности

вертикальная интеграция очень велика.

Подобного рода холдинги взаимоувязаны. В них, как от-

мечает О. И. Уильямсон, господствуют реляционные (отно-

шенческие) контракты, т. е. контракты, предполагающие

долгосрочные отношения между совершенно независимыми

партнерами, которые ориентированы на их поддержание и

на интегральную сумму прибыли (скажем, за 10 лет), а не на

максимизацию прибыли в рамках текущей конкретной сдел-

ки. Это вовсе не означает, что они не стремятся получить

прибыль от данного контракта, но они идут навстречу друг

другу, ибо связаны определенными отношениями, разорвать

которые обоим партнерам, как правило, бывает невыгодно.

Итак, есть фирма, есть вертикальная интеграция, есть

рыночный и реляционный контракты. Фирма — это один

собственник. Вертикальная интеграция есть переплетение

отношений собственности, когда собственники не совпада-

ют, но переплетаются, и отношения между ними регулиру-

ются их взаимными интересами.

Рыночные контракты тоже имеют различные по степени

плотности формы организации взаимодействия. Мы не бу-

дем их рассматривать (они достаточно классические), отме-

тим только, что для них характерны инвестиции в специфи-

ческие активы сильной степени, когда фирмы друг без друга

не могут существовать, и порой им даже выгоднее просто

объединить свою собственность и не подвергать друг друга

риску, постоянно выясняя свои интересы. (Кстати, Фишер, в

конце концов, так и сделал — он продал свой кузовной за-

вод компании «Дженерал Моторс».)

Реляционные контракты возникают между фирмами

именно в результате инвестиций в специфические активы

слабой степени: каждая из сторон делает специфические

инвестиции, не соизмеримые с ее основным капиталом (они

предельно малы в сравнении с ним).

Реляционными будут контракты на продажу любой слож-

ной техники или оборудования. Например, если ОАО «Урал-

машзавод» продало какому-нибудь якутскому разрезу свой

шагающий экскаватор, между ними не возникла вертикальная

интеграция. Данный контракт нельзя признать и рыночным.

а кузовного бюро Фишера — 0,5 млрд дол. Следовательно, для

«Дженерал Моторс» наложение на ее стоимость дополнитель-

ных стоимостей (скажем, 0,2 — минимизированные транспор-

тные издержки) значило бы меньше, чем для Фишера.

Во-вторых, Фишеру предлагали построить завод, адапти-

рованный к огромному сборочному заводу «Дженерал Мо-

торс». В этом случае заводские линии Фишера были бы спе-

циализированы к выпуску кузовов для большого количества

стандартных автомобилей. Продать на открытом рынке ку-

зова, производимые этой технологией, Фишеру было бы труд-

но. Если он действует на открытом рынке, то ему выгоднее

иметь три маленьких заводика, легко адаптирующихся к раз-

ным мелким заказам. Как только он построил бы большой

завод, адаптированный к обслуживанию массовой стандарт-

ной продукции крупнейшего предприятия, он сразу же ока-

зался к нему привязанным. Он, конечно, может производить

кузова и для других заводов, но это предполагает значитель-

ное, зачастую непосильное переоснащение производства.

С таким кардинальным переоснащением в свое время не

справилась наша легкая промышленность. В бывшем СССР

она была коспециализирована с Советской Армией, что ее и

погубило. Она, пожалуй, первой из всех отраслей стала не-

конкурентоспособной (особенно, швейная, камвольная), и

тому были две причины. Первая причина — из-за своих ог-

ромных размеров предприятия были крайне неповоротливы

и с большим трудом поддавались переоснащению. В советс-

кое время, главным образом, там шили гимнастерки и шине-

ли (для этого их и строили). А как только военные заказы,

которые держали на плаву и делали рентабельными эти пред-

приятия, кончились, выяснилось, что на рынок они работать

не могут. Вторая причина — качество выпускаемой продук-

ции. Надо сказать, наша швейная промышленность пришла

в упадок уже в 70—80-е годы ХХ века (ее вытесняли те же

румынские товары), а ныне она стала абсолютно неконку-

рентоспособной по качеству, ибо привыкла ориентировать-

ся на качество, задаваемое военными, гораздо более низкое

по своей природе.

Реляционные контракты. В реальной экономике, чтобы

преодолеть ситуацию hold-up, фирма, которой необходимы

специализированные активы, сама делает в них инвестиции.

А если эти инвестиции по тем или иным причинам в рамках

248 249

Глава 7 Теория агентских отношений

капитал, может быть, самые возвратные из инвестиций в спе-

цифические активы — они наиболее оборачиваемы. Чело-

век не гибнет, он просто теряет часть своих навыков при раз-

рыве тех или иных отношений.

Нынешнее состояние российской промышленности ха-

рактеризуется разрывом производственных связей, но раз-

рушение уникальных производственных связей, когда люди

досконально знали производственные возможности своих

партнеров (что у них есть, в каком направлении развивается

их технология, каким образом ее легче дополнить) — потеря

невосполнимая.

5. Ограничения прав контракта (теория очереди). Огра-

ничения прав контракта мало исследованы и в теории орга-

низованных рынков, и, как ни странно, в экономике обще-

ственного сектора, хотя имеют к ней прямое отношение.

В частности, рационирование благ и ограничение цены ниже

равновесной реально происходит в любом случае публичного

распределения формально бесплатных благ. Поэтому, говоря

об ограничениях прав контракта, мы имеем в виду не только и

не столько очередь, но в конечном счете разные ее формы.

Дело в том, что другие формы достижения оптимума второго

порядка после рационирования (после ограничения, напри-

мер, продажной цены сверху или снизу) сводятся к довольно

экстравагантным методам типа «побоища» при входе в авто-

бус, когда побеждает сильный, но связано это уже не с эконо-

мической теорией, а скорее, с теорией спортивных едино-

борств. Оптимум может достигаться и путем введения карточ-

ной системы, однако она тоже содержит элементы очереди.

В силу сказанного имеет смысл рассмотреть экономику оче-

реди как в общем виде, так и различные ее приложения.

Своим созданием экономика очереди обязана Й. Барце-

лю и С. Чунгу. Первым к этой проблеме обратился Барцель,

который в 1974 г. написал статью «Теория рационирования

посредством ожидания» («A theory of rationing by waiting»).

Заметим, что рационирование может также осуществляться

посредством государства. Вторым свой вклад в разработку

данной проблемы внес Чунг, написавший в том же году ста-

тью «Теория контроля цен» («A theory of price control»). Чунг

более известен, чем Барцель, — его именем назван блок мо-

делей теории рационирования посредством ожидания, смысл

которых состоит в следующем.

Это классический реляционный контракт. Дело в том, что

экскаватор стоит от 2 до 5 млн дол. Это сложнейший агрегат,

который нужно постоянно сопровождать, обслуживать. И

если директор разреза попросит директора «Уралмашзаво-

да» подождать полгода с оплатой, последний пойдет ему на-

встречу, так как разрез купил экскаватор именно у него и,

следовательно, через два года еще купит, а завод этот экска-

ватор будет обслуживать.

ОАО «Уралмашзавод» и «Якутский разрез» как партеры

заинтересованы друг в друге не только потому, что экскава-

тор уже стоит в этом разрезе, но еще и потому, что они уже

произвели инвестиции в специфические активы. Их инвес-

тиции не такие сильные, как в случае с кузовным заводом

Фишера, а более мягкие. По отношению к совокупному ка-

питалу они составляют не 10—20%, как у Фишера, а 2—3%

в каждом случае, но это все равно ощутимо и предполагает

определенные формы организации взаимодействия.

Реляционным контрактам присуща, как правило, проце-

дура честного торга между сторонами. Сокрытие своей по-

зиции в период торговли возможно лишь в самом начале.

А при повторении такого контракта стороны уже прекрасно

знают друг друга. «Уралмашзаводу» известны производствен-

ные мощности данного разреза (без этого просто нельзя —

иначе завод сделает не тот экскаватор). Разрезу отлично из-

вестно качество экскаватора, если он будет вторично заку-

пать его, или услуги по его модернизации. Таким образом,

позиции сторон в процессе торга открыты. Открытость же

позиций предполагает, что согласие достигается в эффектив-

ной точке.

Реляционные контракты отличает еще и то, что инвести-

ции в специфические активы, которые делают стороны, —

это, в первую очередь, инвестиции на уровне человеческого

капитала. Например, «Уралмашзавод», выпускающий экска-

ваторы, адаптировал к потребностям заказчика прежде все-

го своих работников, которые этот экскаватор проектирова-

ли и обслуживают. То же относится и к работникам якутско-

го разреза, которые привыкли работать с инженерами имен-

но «Уралмашзавода». Но поскольку затраты на человече-

ский капитал составляют в настоящее время порядка 40—50%

затрат, это практически определяет позицию партнеров в

данной ситуации. Вместе с тем инвестиции в человеческий

250 251

Глава 7 Теория агентских отношений

говорилось применительно к социалистической экономике).

Так, если фабрику, которая могла бы производить 100 шт. не-

коего товара по равновесной цене 100 дол. за шт., обязывают

произвести 100 или даже 110 шт. этого товара по цене 80 дол.

за шт., то в итоге это просто окажется другой товар, а за какое

время будет достигнуто качественное изменение данного то-

вара — вопрос лишь его технологии и композитности.

Подобная ситуация регулярно возникала в советское вре-

мя, возникает она и сейчас в секторах, связанных с произ-

водством общественных благ (это, скажем, услуги в области

пассажирских грузоперевозок, здравоохранения, образова-

ния, жилищно-коммунального хозяйства, т. е. везде, где про-

изводитель должен поставлять явно за меньшую цену боль-

шее количество товара). Обусловлено это чаще всего тем, что

у производителя хозяин — государство, и тем, что это — по-

литическая фирма.

Насколько данная ситуация актуальна для нашей эконо-

мики, показывает следующий пример. Несколько лет назад

в Тюмени состоялось большое экономическое совещание

работников образования. Выяснилось, что даже в самом заш-

татном вузе страны, где коммерческий прием минимален,

государство фактически оплачивает меньше половины сто-

имости подготовки одного студента, а остальные средства

обеспечивают спонсорская помощь, коммерческий прием

студентов, короткие программы, сдача площадей вуза в арен-

ду и пр. Так вуз, работающий как политическая фирма, при-

надлежащая государству-собственнику, реагирует на жест-

кие условия своего существования, а иначе выйти из положе-

ния он не может. Он просто плохо учит в конечном итоге.

Например, в общем бюджете ВШЭ финансирование подго-

товки студентов Министерством образования и науки РФ со-

ставляет 12 %. Все остальное дают научные заказы Министер-

ства экономического развития РФ, в меньшей степени —

Министерства образования и науки РФ и Центробанка, а так-

же коммерческое обучение студентов (условно говоря, один

коммерческий студент ВШЭ «кормит» двух государствен-

ных).

Перейдем к анализу другой очевидной ситуации — оче-

реди, обратившись к поведению в ее рамках не столько

производителей, сколько потребителей. По определению

Барцеля, очередь (queue) есть метод установления прав

Есть два типа ограничений контракта, которые не затра-

гивают неподвижные права собственности, но затрагивают

права собственности в динамике. Это так называемые price

ceilings и price floors — условно говоря, «потолки» и «полы»

цен. Спрос (demand) и предложение (supply) конкретного

товара (например, хлеба) пересекаются в точке, определяю-

щей равновесную цену. Ей соответствует и определенное

равновесное его количество, купленное по этой цене. Если,

скажем, народные массы, возмущенные, что хлеб ныне стоит

13 р., а еще недавно стоил 7 р., требуют ввести справедливую

цену на хлеб, они тем самым требуют ввести price ceiling, т. е.

не увеличивать цену на хлеб выше определенного уровня.

Вполне понятно, что по цене 7 р. пожелает приобрести хлеб

гораздо больше покупателей, а продать его — гораздо мень-

ше поставщиков. В результате возникнет определенный из-

быточный спрос, который разом не удовлетворяется предло-

жением и который правительство должно каким-то образом

рационировать. Это рационирование в разных формах и фор-

мирует такой институт, как очередь, которая обычно уста-

навливается за счет возникновения времени ожидания. Со-

ответственно, к заявленной цене добавляется некая допол-

нительная цена (назовем ее «ценой ожидания»).

Цена ожидания — это то, что платит человек, включен-

ный в систему распределения по заниженной цене, который

встает в данную очередь, чтобы получить данный товар имен-

но по данной цене. Иными словами, возникает ситуация де-

фицитной экономики.

Дефицит (см., например, работы Я. Корнаи) имеет огром-

ное число вариантов разрешения — и равновесных, и нерав-

новесных. Но в этом разделе нас будут интересовать ответы

на очень простые вопросы, а именно: каким образом форми-

руются законы распределения? каким образом достигается

некий новый субоптимум, когда совершенно очевидно, что

спрос и предложение расходятся, и возникает эксцессивный,

реально не удовлетворенный спрос?

В частности, мы не будем рассматривать ситуацию, когда

правительство искусственно подтягивает производителей

(supply side) к определенной цене, заставляя их производить

товар именно по этой цене, что обычно ведет к резкому сни-

жению качества товара — ведь правительство не может про-

контролировать все качественные параметры (об этом уже

252 253

Глава 7 Теория агентских отношений

7.2. Неблагоприятный отбор

Данным термином обозначается вытеснение с рынка худ-

шими агентами лучших. Указанную проблему можно рассмот-

реть на примере рынка подержанных автомобилей, соответ-

ствующую модель которого впервые предложил Дж.А. Акер-

лоф.

1. Модель рынка подержанных автомобилей. В данной

модели допускается, что на рынке имеется два типа автомо-

билей: «сливы», т. е. хорошие автомобили (1), и «лимоны», т.

е. плохие автомобили (2).

Каждый продавец знает тип своего автомобиля, а поку-

патели не знают тип конкретного автомобиля, но знают, ка-

кова доля «слив» в общей численности подержанных авто-

мобилей и, соответственно, какова вероятность покупки «сли-

вы». Тогда цена спроса на средний подержанный автомобиль

будет определяться следующим равенством:

P

D

= P

1

D

w

1

+ P

2

D

w

2

,

где P

D

— цена спроса на средний подержанный автомобиль;

w

1

и w

2

— вероятности покупки «сливы» и «лимона» соот-

ветственно;

P

1

D

и P

2

D

— цена спроса на «сливу» и «лимон» соответственно.

Если задать цены предложения «слив» P

1

S

и «лимонов» P

2

S

,

то

P

1

D

> P

1

S

> P

2

S

> P

2

D

,

т. е. цены спроса выше цен предложения, когда речь идет о

товаре одного качества, однако цена спроса на «лимон» мень-

ше цены предложения «сливы». Таким образом, возможно,

что P

1

S

> P

D

, т. е. цена спроса на средний подержанный авто-

мобиль будет ниже цены предложения «сливы», и, следова-

тельно, продавцы «слив» уйдут с рынка, продавцы же «ли-

монов» останутся, поскольку их цена предложения всегда

будет ниже цены спроса на «лимоны». В итоге, когда поку-

патели поймут, что на рынке подержанных автомобилей про-

даются только «лимоны», так что w

1

= 0, цена спроса на сред-

ний автомобиль сравняется с ценой спроса на «лимоны», т. е.

P

D

= P

2

D

, и рынок подержанных автомобилей станет рынком

только «лимонов». Вот из-за чего данная модель нередко

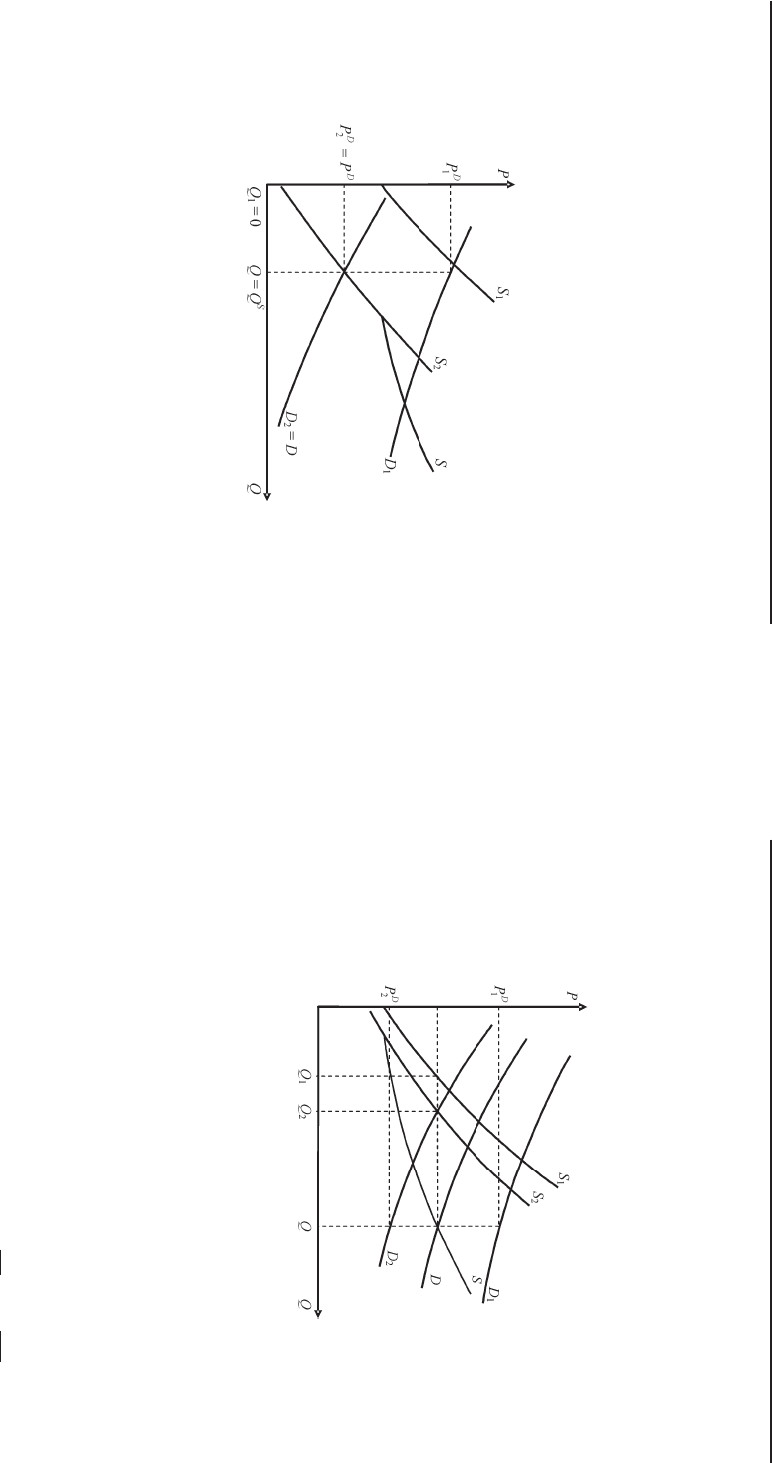

обозначается как модель рынка «лимонов» (рис. 7.2).

собственности на определенный товар посредством ожида-

ний и по принципу «Первый пришел — первый получил»

(«First came, first served»). Это наипростейшее определение

очереди.

Следует отметить, что любая, даже самая простая, оче-

редь предполагает крайне высокую степень добровольного

соблюдения правил. Это прежде всего характерно для дефи-

цитных экономик, однако в недефицитных экономиках люди,

внезапно оказавшиеся в ситуации дефицита, не готовы сти-

хийно образовывать такой институт, как очередь.

Так кто же вследствие возникновения очереди выигры-

вает при условии, что правила эффективны?

Первый вариант ответа: выигрывают бедные (у них аль-

тернативные издержки стояния в очереди по сравнению

с первичным доходом низкие). Однако бедные в очередь

за автомобилями «Бентли» по заниженной цене вообще не

встанут!

Второй вариант ответа: выигрывают богатые. Если мы

будем рационировать цены на хлеб, где эластичность по до-

ходу 0,1, эластичность по цене 0,1 и в итоге ~ 1, то здесь бо-

гатые не выигрывают. Если же мы будем рационировать цены

на предметы роскоши (например, автомобили), где эластич-

ность по доходу — 0,9, а эластичность по цене –0,4, т. е. дина-

мика соотношения эластичности по доходу и эластичности

по цене положительна, то «набор очереди», как говорит Бар-

цель, будет сдвигаться в сторону богатых, потому что имен-

но богатые готовы купить этот товар. Их в очереди будет боль-

шинство, и именно они выиграют от ограничения цены (здесь

термин «богатые» означает не класс, а просто верхние деци-

ли в распределении по доходу).

Третий вариант ответа: выигрывают любители — люди,

чья функция полезности (utility function) адаптирована имен-

но к данному продукту. Например, очередь в театр состоит

из людей, для которых посещение театра в их комплексной

функции полезности занимает более высокое место, нежели

посещение ресторана.

Четвертый вариант ответа: выигрывают рантье или

пенсионеры. Это очевидно, ведь здесь рассматривается толь-

ко активная часть дохода, а его пассивная часть не вычитает-

ся из дохода во время стояния в очереди (почему у нас ба-

бушки и любят очереди!)

254 255

Глава 7 Теория агентских отношений

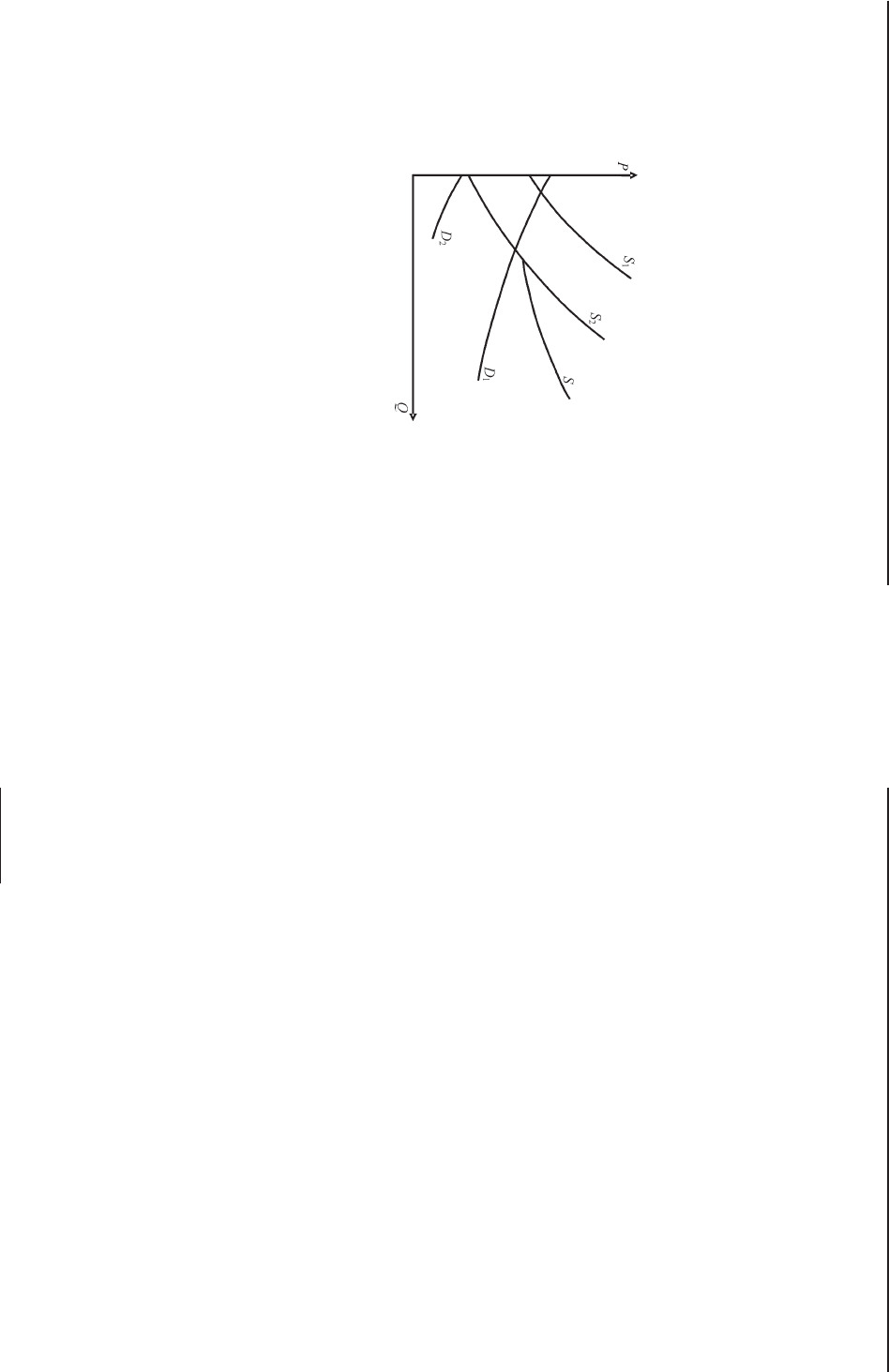

Следует отметить, что помимо равновесия рынка «лимо-

нов» возможны и другие последствия скрытой информации.

Если различия в качестве «слив» и «лимонов» не слишком

велики, а значит, невелика разница в ценах спроса на «сли-

вы» и «лимоны», то «сливы» могут вытесняться с рынка толь-

ко частично (рис. 7.3).

Рис. 7.3. Рыночное равновесие при наличии скрытой информации

о типе продаваемого подержанного автомобиля и небольшой

разнице в ценах спроса на различные типы автомобилей

На рис. 7.3 кривая D представляет спрос на подержан-

ные автомобили, когда качество конкретного автомобиля не

известно покупателю, но известно вероятностное распреде-

ление типов автомобилей по качеству. Равновесную цену

можно рассматривать как ожидаемую полезность покупате-

ля от покупки подержанного автомобиля:

EU

D

= P

D

= P

1

D

w

1

+ P

2

D

w

2

= P

1

D

Q

1

Q

+ P

2

D

Q

2

Q

.

В данном случае будет происходить перераспределение

дохода от продавцов «слив» к продавцам «лимонов», посколь-

ку в силу наличия на рынке «лимонов» продавцам «слив»

придется продавать их по меньшей цене, чем цены спроса на

«сливы», а благодаря присутствию на рынке «слив» продав-

цы «лимонов» будут их продавать по цене, превышающей их

цену спроса.

На рис. 7.2 кривая S

1

представляет предложение «слив»,

кривая S

2

— предложение «лимонов», кривая S — общее пред-

ложение подержанных автомобилей, D

1

— спрос на «сливы»,

D

2

— спрос на «лимоны». На графике показано, что конечная

цена на рынке подержанных автомобилей равна цене спроса

на «лимоны», а общее количество продаваемых подержанных

автомобилей равно количеству продаваемых «лимонов». Клю-

чевым моментом здесь является то, что по цене равновесия

для «лимонов» не может быть продано ни одной «сливы».

Рис. 7.2. Равновесие в модели рынка «лимонов»

Таким образом, устанавливается равновесие рынка «ли-

монов», рынок «слив» исчезает и, следовательно, следстви-

ем неблагоприятного отбора является выживание худших,

хотя цена спроса на «сливы» превосходит их цену предложе-

ния, и поэтому обмен мог бы повысить благосостояние про-

давцов и покупателей «слив». Эффект неблагоприятного от-

бора не позволяет состояться этим сделкам. Этот эффект

легко связать с рассмотренной проблемой внешних эффек-

тов. Здесь решение продавца «лимона» о продаже автомоби-

ля порождает социальные издержки в виде ухудшения

общего впечатления покупателей о качестве продаваемых по-

держанных автомобилей. В результате цена спроса на сред-

ний автомобиль снижается, а последствия снижения цен рас-

кладываются на всех продавцов. Поскольку отдельный про-

давец не несет полные издержки своего решения о продаже,

он реализует это неэффективное для общего благосостояния

решение, в результате чего рынок «слив» исчезает.

256 257

Глава 7 Теория агентских отношений

прием на работу. Предположим, что 1) таким параметром

является ставка заработной платы; 2) на рынке труда имеет-

ся два типа работников, хорошие и плохие, и у каждого типа

имеется своя цена предложения труда, так что P

1

S

> P

2

S

, где

P

1

S

— цена предложения труда хороших работников, а P

2

S

—

цена предложения труда плохих работников. Если допустить

существование у работодателя двух различных цен спроса на

труд хороших и плохих работников и установление им зара-

ботной платы в зависимости от доли хороших работников на

рынке труда, то результат будет тот же, что и в модели рынка

«лимонов». Соответственно плохие работники частично или

полностью вытеснят с рынка хороших, а все или некоторые

потенциально взаимовыгодные сделки между работодателя-

ми и хорошими работниками не смогут состояться.

Схожие результаты могут иметь место при фиксировании

других параметров помимо заработной платы. Например,

когда предъявляется требование об определенном уровне

образования при отсутствии других параметров, на объявле-

ние откликнется наихудшая часть выборки работников с дан-

ным параметром.

Неблагоприятный отбор на рынке страховых услуг может

иметь место по причине характерной для этого рынка поло-

жительной связи между средней величиной страховых вып-

лат страховщика и устанавливаемой им ценой страхового

полиса. По мере роста цены страхового полиса на его покуп-

ку будут соглашаться люди с большей вероятностью наступ-

ления страхового случая. Как пишут П. Милгром и Дж. Ро-

бертс, покупка полиса обеспечивает покупателю ожидаемый

доход х и связанную с уменьшением риска полезность u

1

.

Тогда должно соблюдаться условие P ≤ x + u, т. е. цена поли-

са не должна превышать ожидаемых выгод покупателя. До-

пустим, что u для всех покупателей имеет одно и то же значе-

ние, а х различается. В этом случае каждая цена Р будет вос-

требована некоторой группой покупателей, для которых

x ≥ P – u. Данное неравенство позволяет сделать вывод о по-

ложительной связи цены страхования и ожидаемой величи-

ны страховых выплат страховщика, поскольку чем выше Р,

тем выше должно быть и х.

1

Милгром П. Экономика, организация и менеджмент: в 2 т. / П. Мил-

гром, Дж. Робертс. СПб.: Экон. школа, 1999. Т. 1. С. 225–228.

Наконец, существует и такая возможность, что наличие

скрытой информации о типе товара приведет к полному ис-

чезновению рынка данного товара (рис. 7.4).

На рис. 7.4 представлена ситуация, при которой P

1

D

> P

1

S

,

но P

2

D

< P

2

S

, т. е. соотношение цен спроса и предложения та-

ково, что на «сливы», отдельно взятые, рынок мог бы суще-

ствовать, а на взятые отдельно «лимоны» рынка быть не мо-

жет. В частности, на возможность рынка «слив» указывает

наличие на графике точки пересечения кривых спроса и пред-

ложения на «сливы».

Рис. 7.4. Равновесие при наличии скрытой информации

о типе продаваемого подержанного автомобиля, состоящее

в исчезновении рынка подержанных автомобилей

Но поскольку покупатель не знает типа конкретного

подержанного автомобиля, на рынок «слив» могут выйти и

продавцы «лимонов».

Поскольку «лимоны» при данных ценах предложения

покупателям не нужны, вытеснение «лимонами» «слив» при-

водит к исчезновению рынка подержанных автомобилей.

Хотя каждый из трех вышеописанных случаев равнове-

сия может подходить для описания реальных ситуаций, клас-

сическим считается случай равновесия на рынке «лимонов».

Таким образом, сохранение рынка при вытеснении лучших

худшими обозначается как неблагоприятный отбор.

2. Стандартные примеры неблагоприятного отбора. Ни-

жеприведенные примеры характеризуют функционирование

рынков труда, страховых услуг и кредита.

Неблагоприятный отбор на рынке труда происходит по

причине ограниченного набора параметров, определяющих

258 259

Глава 7 Теория агентских отношений

функционирования рынка по причине неблагоприятного от-

бора, поскольку для данной совокупности покупателей нет

цены, обеспечивающей безубыточность компании.

Неблагоприятный отбор на рынке кредитов аналогичен

вышеописанному случаю с рынком страхования. Здесь так-

же увеличение цены приводит к росту издержек фирмы, в

данном случае — финансового института. Цена услуг кре-

дитного учреждения, т. е. процент, влияет на структуру за-

емщиков: в частности, чем выше цена кредита, тем более

рисковый характер носят инвестиции клиентов, получающих

этот кредит, и, соответственно, тем выше ожидаемые издер-

жки кредитного учреждения. Результат — рационирование

кредитов, т. е. ограничение их предложения в том случае,

когда спрос на кредиты превышает предложение. В отсут-

ствие неблагоприятного отбора в такой ситуации продавец

повышает цену до уровня, обеспечивающего равенство спро-

са и предложения. Однако такая мера имеет смысл, если

структура покупателей и, следовательно, издержки продав-

ца не зависят от цены. В данном же случае повышение цены

изменяет структуру покупателей в сторону более рисковых

заемщиков, что неблагоприятно отразится и на издержках

кредитного учреждения. Поэтому когда спрос на кредиты

превышает их предложение, рационирование кредитов для

кредитного учреждения может быть более выгодной мерой,

чем повышение ставки процента.

Общее в этих примерах — наличие взаимной зависимос-

ти между уровнем устанавливаемого параметра выбора аген-

та и его ожидаемым качеством. В теории контрактов пробле-

ма неблагоприятного отбора рассматривается через призму

отношений принципала и агента. Если существует несколь-

ко типов агентов, различающихся по своим качествам, то

будет иметь место зависимость между устанавливаемым воз-

награждением и ожидаемым типом агентов, предлагающих

свои услуги. Если при этом принципал не может ex ante оп-

ределить тип конкретного агента, то происходит вытеснение

хороших агентов плохими.

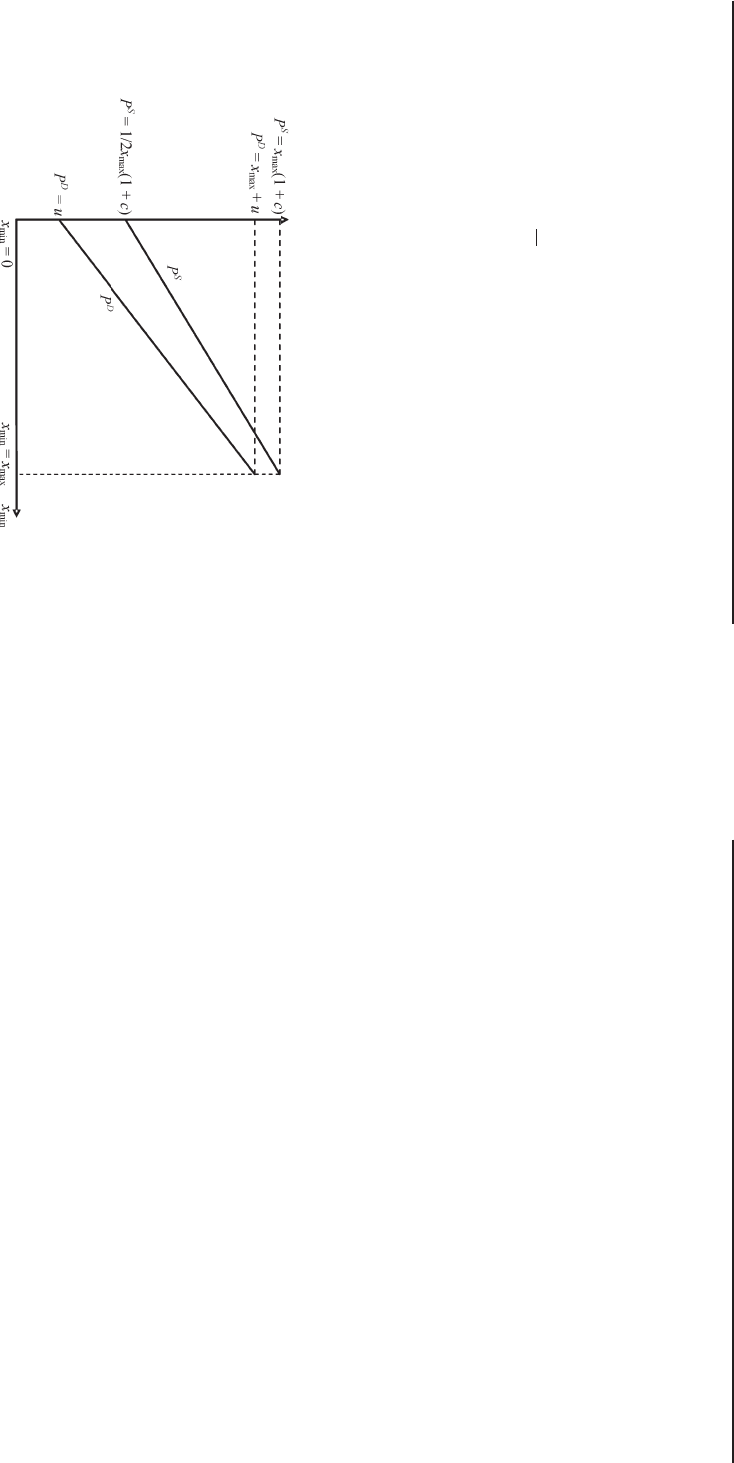

Допустим далее, что величина страховых выплат равна сред-

нему арифметическому суммы выплат страхователям с мини-

мальным и максимальным значениями х. Административные

издержки страховщика в расчете на единицу выплат равны

с. Тогда цена предложения и цена спроса страхового полиса

будут определяться следующим образом:

P

S

=

1

2

(x

min

+ x

max

) (1 + c);

P

D

= x

min

+ u.

В данном случае для страховщика цена полиса должна

быть не меньше средней величины выплат плюс соответству-

ющие административные издержки. Для данного же набора

покупателей цена полиса не должна превышать выгоды, обес-

печиваемые им предельному страхователю, т. е. покупателю

полиса с минимальным значением х (рис. 7.5).

Рис. 7.5. Цена страхового полиса и ожидаемая

величина страховых выплат

На рис. 7.5 представлена ситуация, предполагающая, что

x

max

(1 + c) > x

max

+ u ⇒ cx

max

> u и 1/2x

max

(1 + с) > u, т. е.

издержки страховщика, связанные с обслуживанием страхо-

вателя с максимальным значением x, превышают получаемые

страхователем выгоды. Как видно на графике, всякое увели-

чение цены спроса приводит к увеличению цены предложе-

ния страховых полисов. Отсутствие точки пересечения кри-

вых цен спроса и предложения означает невозможность