Лесных В.В., Ильяшенко В.В. Институциональная экономика

Подождите немного. Документ загружается.

300 301

Глава 8 Теория переходного периода (изменения институтов)

Окончание таблицы 8.4

Фактор Содержание Пример

Националь-

ное согласие

Целенаправленный импорт ин-

ститутов при достижении наци-

онального согласия по поводу

дальнейшего развития государ-

ства, нации

События последних десяти-

летий в странах «третьего

мира»

Глобализация

Человек все яснее осознает себя

«гражданином мира» — непос-

редственным участником всего,

что в мире происходит. Резко

снижается та часть трансакци-

онных издержек, которая была

запретительно высокой в про-

шлом и не позволяла людям

смотреть дальше границ села,

города, страны

Уровень образования

Значительно более высокий (по

сравнению даже с недавним

прошлым) уровень образования

населения, снизивший влияние

обычаев, традиций, устоев на

поведение людей, что способ-

ствует повышению скорости

адаптации, модификации инсти-

тутов

При рассмотрении импорта институтов возникает серь-

езная проблема, а именно: какие институты и из какой стра-

ны необходимо заимствовать? Как правило, речь идет о пе-

реносе институтов из развитой экономической среды в ме-

нее развитую. Однако существуют серьезные аргументы, де-

лающие невозможным решение задачи упорядоченности по

степени развития институциональных систем разных стран.

Г. Клейнер предлагает как критерий «качества» страновой

институциональной системы рассматривать ее целостность,

понимаемую, во-первых, как полноту состава и прочность

внутренних взаимосвязей элементов институциональной си-

стемы, обеспечивающей устойчивое социально-экономиче-

ское развитие страны; во-вторых, как соответствие ее обще-

му вектору институциональной эволюции, характерной для

Продолжение таблицы 8.4

Фактор Содержание Пример

Стратегии

трансплантации

Предусматривает модификацию

трансплантата с тем, чтобы об-

легчить его адаптацию к новой

среде. Эффективная стратегия

реформ должна предусматри-

вать организацию диалога меж-

ду представителями различных

социальных групп для выработ-

ки решений, как можно более

близких к консенсусу

«Наивная» стратегия транс-

плантации предполагает, что

введение «адекватной» зако-

нодательной базы обеспечит

«правильное» функциониро-

вание соответствующего ин-

ститута. На практике подоб-

ная «шоковая» стратегия

неоднократно оказывалась

ошибочной

Выбор

трансплантанта

Трансплантантом может быть

действующий институт любой

страны либо институт, суще-

ствовавший в прошлом. Неред-

ко политики предпочитают за-

имствовать наиболее передовые

институты, стремясь максималь-

но ускорить институциональное

развитие

Примеры «забегания впе-

ред» — попытка внедрить со-

временную прогрессивную

систему взимания подоход-

ного налога в России, заим-

ствование системы бюджет-

ного федерализма

Инфраструктура

трансплантации

Стратегия промежуточных ин-

ститутов предусматривает по-

степенную и целенаправленную

трансформацию имеющегося

института с тем, чтобы в резуль-

тате получить его эффективную

форму. Правильно построенная

цепочка промежуточных инсти-

тутов облегчает адаптацию, по-

зволяет снизить трансформаци-

онные издержки

Институт полномочных

представителей президента в

регионах как промежуточ-

ный институт системы феде-

рализма

Использование

структурной аналогии

Если спонтанное развитие неко-

торого института в одной стране

происходит по схеме, уже осуще-

ствившейся в прошлом в других

странах, можно предположить,

что аналогия продолжится и в

дальнейшем. Отсюда ориентир

для прогноза и управления, на-

целенного на ускорение разви-

тия, увеличение эффективности

Административная реформа

в США

302 303

Глава 8 Теория переходного периода (изменения институтов)

ональной Х-матрице. Поэтому в экономической сфере до-

минировали нерыночные институты — государственный обо-

ронный заказ; в политической сфере — институты центра-

лизованного устройства (организационно предприятия ОПК

представляли собой государственные предприятия, а в идео-

логической сфере полностью доминировали коллективные

надличностные ценности). Идеально выполнялась компле-

ментарность, или взаимное дополнение образующих ОПК

базовых институтов. Такое полное взаимное соответствие

базовых институтов ОПК и непродуманные действия прави-

тельства по импорту альтернативных, вспомогательных (для

Х-матрицы) институтов рынка предопределили разрушитель-

ный характер процесса рыночной и институциональной

трансформации. Этот процесс осуществлялся преимуще-

ственно в виде уничтожения избыточных военных мощнос-

тей. В настоящее время деструктивный этап конверсии за-

кончился, однако для ОПК импорт альтернативных рыноч-

ных институтов далек от завершения. Из всех отраслей эко-

номики именно ОПК испытывает наибольшие проблемы

адаптации к рынку.

Таким образом, неестественное, не соответствующее «по-

нятиям», т. е. ментальным и идеологическим особенностям,

институциональное решение, принятое без учета историчес-

кого пути страны, не сможет быть эффективно реализовано

и будет сдерживать развитие.

Рассмотрим теперь теоретические аспекты изменения

институтов.

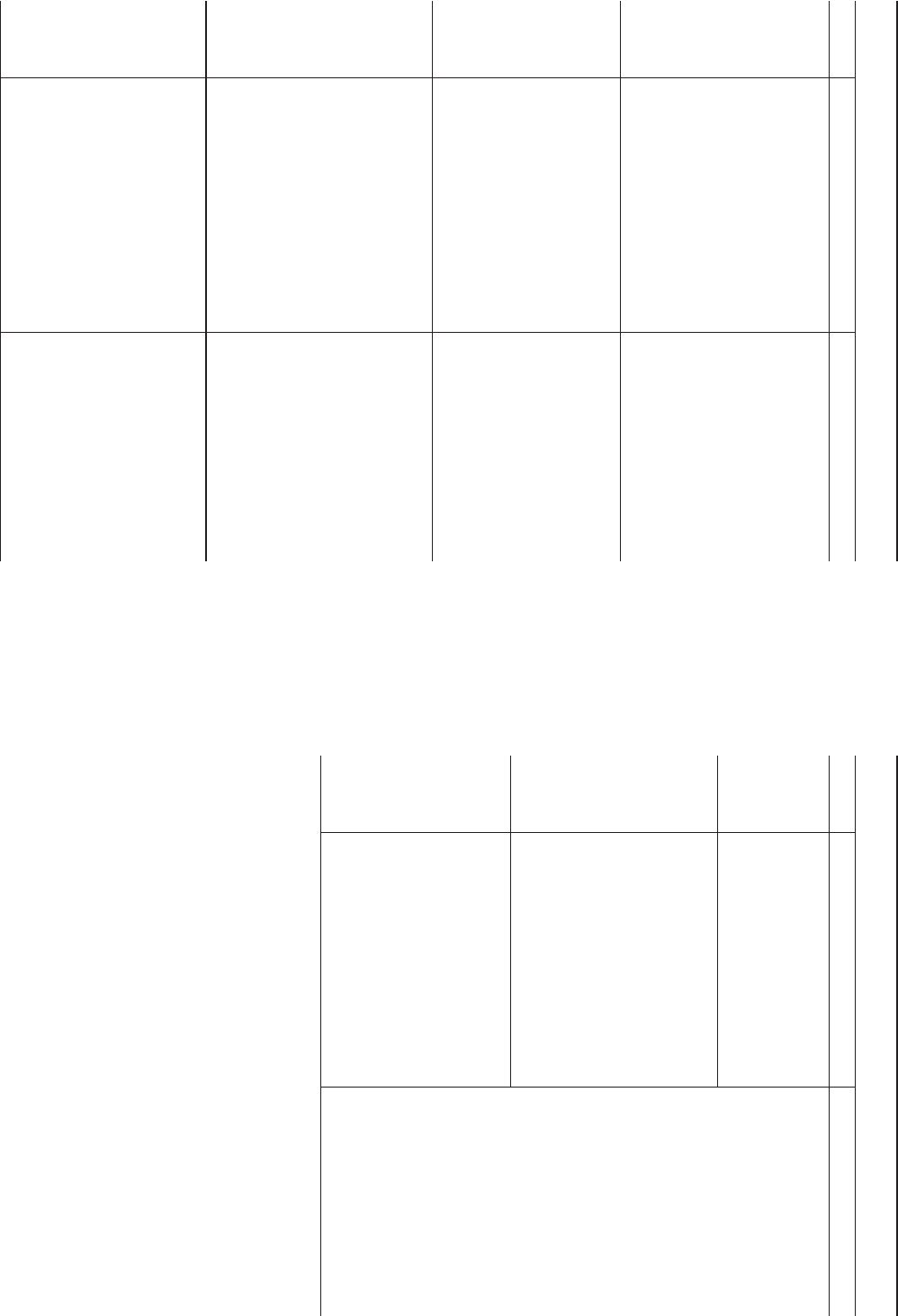

Можно классифицировать (рис. 8.2) основные течения

неоинституционализма по признаку анализа состояния ин-

ститута (возникновение и изменение, стабильное функцио-

нирование).

Рис. 8.2. Основные направления неоинституционализма

по признаку отношения к институциональной динамике

Стабильное функционирование

Теория прав собственности

Теория контрактов

Теория агентских отношений

Теория экономических организаций

Возникновение и изменения

Новая экономическая история

Теория общественного выбора

данной страны. Первое условие отражает ограниченность ин-

ституциональной системы в пространстве институтов, второе —

ограниченность системы изменения ее состояния во времени.

Из приведенного критерия следует, с одной стороны,

необходимость гармоничного взаимодействия институцио-

нальной системы с культурной, когнитивной и эволюцион-

но-генетической системами, а с другой — ограниченность

степени свободы при ее трансформациях.

При несоблюдении этих условий импорт институтов проис-

ходит в виде заимствования фрагментов социально-экономиче-

ских структур других стран. В результате формируются лишь

относительно работоспособные «квазиинституты», способные

временно выполнять достаточно узкий круг функциональных на-

грузок. По выражению Клейнера, институты с подобными

характеристиками напоминают, скорее, «протез», чем «трансплан-

тант». Поэтому в процессе институциональных изменений важ-

нейшей прикладной составной частью, наряду с трансплантаци-

ей, является институциональное проектирование, реализуемое

через создание механизма институциональной стабилизации.

С нашей точки зрения, большинство проблем с импор-

том институтов связано с непониманием того, что он пред-

ставляет собой длительный и сложный процесс институцио-

нального строительства, а не одномоментный акт.

Рассмотрим процессы импорта институтов на базе мето-

дологии теории институциональных матриц С.Г. Кирдиной.

Согласно этому подходу в социальных науках сложилось

представление об обществе как единстве его основных под-

систем — экономической, политической и культурной. Со-

ответственно, экономические (хозяйственные), политические

(властные) и социокультурные (идеологические) отношения

рассматриваются социологами как ключевые с учетом того,

что ни один из этих типов отношений не имеет заведомого

приоритета, что они равнозначны в воспроизводстве обще-

ства как целостного организма, т. е. выступают как три гра-

ни определенного типа общества.

С позиции теории институциональных матриц последствия

импорта рыночных институтов в Россию (например, для наибо-

лее развитой части ее экономического потенциала — оборонно-

промышленного комплекса) выглядят следующим образом.

До начала рыночных преобразований в начале 1990-х го-

дов российский ОПК полностью соответствовал институци-

304 305

Глава 8 Теория переходного периода (изменения институтов)

ющем большинстве случаев постепенными и зависимыми от

предыдущей траектории развития.

Главными причинами институциональных изменений

практически все вышеупомянутые авторы считают, вслед за

Д. Нортом:

— изменения в относительных ценах;

— изменения в идеологии.

Исходя из п. 5 выделенных Нортом особенностей инсти-

туциональных изменений можно сделать вывод: институты

возникают и изменяются во взаимодействии институциональ-

ного окружения (неформальных институтов) и формальных

институтов.

Каждый формальный институт опирается на один или

несколько неформальных, также как и каждый неформаль-

ный институт поддерживает один или несколько формаль-

ных. Соответственно, можно выделить два способа взаимо-

действия (взаимной настройки) институтов:

а) модификация формальными институтами неформаль-

ных. Например, принятие закона о фермерстве постепенно

(хотя и очень медленно) меняет ментальные установки рос-

сийских сельских жителей, вводя в их сознание, а следова-

тельно, и в поведение, и в способы взаимоотношений прин-

ципы индивидуализма, чувство хозяина вместо псевдо-

коллективизма, выражавшегося не во взаимопомощи и взаи-

мовыручке, а в равнодушном отношении к результатам соб-

ственного труда и к коллективной собственности;

б) легитимизация неформальных институтов в формаль-

ные (формализация).

В качестве примера можно привести современные дис-

куссии о возможности легализации экспорта российского

капитала, полученного законным путем, который фактичес-

ки уже давно экспортируется.

К постепенным институциональным изменениям не со-

всем применима теория естественного отбора (хотя термин

«эволюция» используется), поскольку не всегда выживает

«лучший» институт. Существует постоянный переход инсти-

тутов из одного состояния в другое: одни институты, закреп-

ляясь нормативно, из неформальных становятся формальны-

ми; другие, потеряв прежнее значение в качестве формаль-

ных институтов и будучи исключенными из правовой систе-

мы, могут становиться неформальными.

Интересно исследовать изменения институтов, а именно: ре-

волюционные изменения. Соответственно, исходя из приведен-

ной классификации сферой особого внимания являются новая

экономическая история и теория общественного выбора.

Революционные изменения (импорт институтов) не под-

разумевают вытекания изменений из предыдущей траекто-

рии развития экономики. Поэтому революционные измене-

ния — всегда ломка: привычек, части традиций (в неоинсти-

туционализме — неформальные институты), сознания. Ре-

волюционные изменения практически всегда происходят

болезненно (это тоже их отличие от эволюционных измене-

ний), но и результаты их часто бывают эффективнее.

Из исследователей, занимающихся институциональной

динамикой, необходимо выделить Д. Норта, Р. Хардина,

Б. Вайнгаста, П. Милгрома. Из представителей школы обще-

ственного выбора необходимо отметить также Нобелевских

лауреатов Дж. Бьюкенена и Г. Таллока.

Из российских авторов, исследующих в основном эволюци-

онные институциональные изменения, следует отметить

В. Полтеровича, Р. Нуреева, Р. Капелюшникова и В. Нестерен-

ко, А. Олейника, А. Шаститко, Я. Кузьминова, О.В. Фомичева.

Все исследователи выделяют некоторые общие черты

институциональных изменений. Их сформулировал Д. Норт:

1. Постоянное взаимодействие институтов и организаций

в условиях экономической конкуренции — ключ к институ-

циональным изменениям.

2. Конкуренция заставляет организации в борьбе за вы-

живание постоянно инвестировать в знания. Характер и на-

правленность знаний, получаемых индивидами и, соответ-

ственно, их организациями, будут определять восприятие

возможностей и выборов, которые будут влиять на постепен-

ное изменение существующих институтов.

3. Институциональное окружение диктует тип и направ-

ленность знаний, получаемых индивидом, с позиции макси-

мизации ожидаемого выигрыша в заданных институциональ-

ных условиях.

4. Восприятие — производная от ментальных, умствен-

ных конструкций (mental constructs) «игроков».

5. Экономия от масштаба, комплементарность, сетевые

внешние эффекты (тесная взаимосвязь) институциональной

матрицы делают институциональные изменения в подавля-

306 307

Глава 8 Теория переходного периода (изменения институтов)

лей поведения, сочетающих новые рыночные со старыми

дорыночными способами взаимоотношений (в случае с про-

мышленностью — различных схем взаимозачетов, бартера,

развития системы неплатежей). Эти две разнонаправленные

тенденции были особенно сильны в первые пореформенные

годы. Сейчас эволюционные процессы более похожи на клас-

сические, описываемые Д. Нортом, хотя российский эконо-

мист О.В. Фомичев отмечает их некоторую специфику.

Первая особенность — ослабленный эффект зависимости

от предыдущей траектории развития (в силу постоянной сме-

ны особенно в последние два века этой траектории). Россия

как полигон нескольких грандиозных социальных эксперимен-

тов XIX–XX веков постоянно продуцировала маргинальные

слои населения. Немаргинальные слои с соответствующими

им неформальными институтами, которые должны были ока-

зывать сопротивление резким институциональным изменени-

ям, способствовать постепенному их проведению, в некото-

рых случаях просто уничтожались (истребление в 1930-е годы

интеллигенции, крестьянства). Соответственно, преемствен-

ность неформальных институтов достаточно слаба и не пре-

вышает в последнее время 2–3 поколений.

Другой российский парадокс — неинвестирование в зна-

ния, которые позволяют получить максимальный выигрыш.

Система образования (кстати, достаточно эффективная, це-

лостная и позволяющая дать высокий уровень подготовки)

абсолютно не предрасположена к адекватным реакциям на

меняющуюся среду

8

. До сих пор обучение ведется по огром-

ному числу невостребованных специальностей; студенты

получают не знания, а диплом.

Третья особенность — другие (дополняющие, выделен-

ные Д. Нортом) причины изменений: изменения в относи-

тельных ценах, в идеологии, но также действует и борьба

групп влияния.

С позиции теории групп, утверждающей, что институ-

циональная среда часто является следствием и результатом

перераспределительных конфликтов между различными

8

Кузьминов Я. Состояние и перспективы развития российской систе-

мы образования / Я. Кузьминов и др. // Инвестиционный климат и эконо-

мическая стратегия России. М.: ГУ-ВШЭ, 2000 // www.hse.ru/ic/materials/

cons.htm.

Можно сделать следующие выводы:

1. Эволюционные процессы доминируют в институцио-

нальных изменениях.

2. Институциональные изменения в значительной степе-

ни зависят от институциональной матрицы.

3. Важнейшее свойство эволюционных институциональ-

ных изменений — зависимость от предыдущей траектории

развития.

4. Эволюция институтов (исходя из п. 2 и 3 по Норту —

см. выше) не в состоянии обеспечить радикальное измене-

ние тормозящих развитие общества институтов. Именно этот

вывод, который не опровергают ни Д. Норт, ни другие ис-

следователи, является одной из основных причин импорти-

рования институтов.

8.3. Практика импортирования институтов

Приспособление новых формальных институтов к старым

неформальным, и наоборот, началось с 1992 г. — с отпуска

цен правительством Е.Т. Гайдара. До этого законодательная

база (формальные институты) существовала как бы сама по

себе — было мало точек соприкосновения с реальной жиз-

нью. После шока, гиперинфляции, падения реальных дохо-

дов населения в России проявили себя два процесса — адап-

тация и негадаптация

7

.

Адаптация выражалась в адекватной реакции нефор-

мальных институтов (в данном случае не обычно приводи-

мых в пример обычаев и традиций, а моделей поведения и

особенностей взаимодействия «человек — организация») на

воздействия изменившейся правовой среды. Человек при-

учался жить по новым законам, с новыми правами и новыми

обязанностями.

Однако возникшее внешнее окружение другого типа, не-

жели развитый рынок, породило и другие реакции. Возник-

ла негадаптация — процесс ухода из сферы действия новых

формальных правил путем изобретения «гибридных» моде-

7

См.: Чешков М. А. Глобальный контекст постсоветской России /

М. А. Чешков. М., 1999. С. 170–178; Трансформация экономических ин-

ститутов в постсоветской России / Р. М. Нуреев и др. М., 2000. С. 156–173.

308 309

Глава 8 Теория переходного периода (изменения институтов)

2) резкость, одномоментность (непостепенность) преоб-

разования (это свойство, как будет показано ниже, достаточ-

но спорно);

3) возможность направленно влиять на характеристики

импортируемых институтов;

4) социальная рискованность импортирования (зачастую

определяющая негативное к нему отношение и обусловли-

вающая необходимость взвешенного подхода).

Выделяют несколько видов (типов) импорта институтов.

Каждый имеет свои достоинства и недостатки. К общим не-

достаткам импортирования можно отнести:

1) неизбежный краткосрочный рост трансакционных из-

держек в экономике;

2) излишнюю зарегулированность (в краткосрочном пе-

риоде) экономических отношений в стране-импортере вслед-

ствие совместного наличия в течение некоторого времени и

старых, и новых правил;

3) возможное кратковременное ослабление государствен-

ной власти вследствие неизбежной необходимости адапта-

ции государственного аппарата к новым правилам;

4) психологические издержки интернализации граждана-

ми государства-реципиента новых, внесенных извне (вне за-

висимости от источника) правил.

Импортирование институтов из развитых стран — самый

важный (и самый распространенный) вид импортирования.

Такое импортирование имеет как положительные, так и от-

рицательные качества. Его достоинства:

1) возможность выбора института. На «рынке институ-

тов» всегда существует достаточно широкий выбор моделей,

апробированных в разных странах и при разных условиях;

2) положительная «кредитная история» институтов, что

означает апробированность и эффективность, подтвержден-

ную практикой;

3) возможность подробного анализа импортируемого ин-

ститута «на месте», в стране-экспортере, что позволяет сни-

зить социальную стоимость импортирования.

К недостаткам такого подхода следует отнести:

1) гипотетическую неоптимальность института для дан-

ной страны;

2) различия в неформальных институтах страны-донора

и страны-реципиента, вызывающие рассогласование. Это

социальными группами, можно выделить следующий фактор

институциональных изменений: изменения в сравнительной

силе организаций (возможности влиять на создание институ-

тов) могут привести к институциональным изменениям. Вмес-

те с факторами, выделенными М. Олсоном, институциональные

изменения могут быть вызваны небольшой группой влияния.

Отмеченные особенности российских эволюционных

процессов наложили отпечаток на изменение многих

институтов. Например, частная собственность, практически

отсутствовавшая в течение 70 лет (и, соответственно, почти

полностью отсутствовавшие поддерживающие ее неформаль-

ные институты), начала быстро развиваться вопреки предше-

ствующей траектории развития. В то же время сопутствующая

развитию отношений собственности институциональная сис-

тема не развита, отсутствуют инвестиции в получение знаний,

без сомнения, увеличивших бы выигрыш участников (путем

разделения пучков правомочий, введения различных видов прав

собственности, например отдельная продажа прав использова-

ния при сохранении прав владения и наследования).

Дальнейшее развитие, институционализация, укрепление

и защита прав собственности отвечают интересам подавля-

ющего большинства экономических субъектов (различного

рода организаций) и населения России. Однако небольшие

группы влияния, нацеленные не на производственную, а на

перераспределительную деятельность, в соответствии с от-

меченной особенностью российской институциональной эво-

люции препятствуют этому, так как их устраивает размытость

и неспецифицированность прав собственности, что допускает

постоянный ее передел вне рамок закона.

События последних десятилетий в странах «третьего

мира» свидетельствуют, что не все безнадежно: траекторию

развития можно изменить и начать инвестировать в те зна-

ния, которые принесут максимальный выигрыш не в суще-

ствующей, а в будущей институциональной системе. И осу-

ществлять это можно посредством целенаправленного им-

порта институтов, при достижении национального согласия

по поводу дальнейшего развития государства, нации.

Импорт институтов как революционное институциональ-

ное изменение характеризуется такими чертами (отличны-

ми от эволюционных), как:

1) независимость от предыдущей траектории развития;

310 311

Глава 8 Теория переходного периода (изменения институтов)

резюмирует: «…революционный вариант, связанный с импор-

том формальных институтов, тоже оказывается не способным ра-

дикально изменить траекторию институционального развития.

В лучшем случае он ускоряет движение, в худшем — замедляет».

Приведем ряд факторов, которые обусловливают необ-

ходимость изменения конкретного института. Их можно на-

звать как критерием отбора института для импортирования,

так и своеобразным «спросом на институциональные изме-

нения» — ситуации, когда параметры института перестают

удовлетворять индивидов, нуждающихся в их изменении.

Институты создаются для снижения неопределенности во

взаимоотношениях (в нашем случае — экономических) меж-

ду людьми. Когда они перестают выполнять эту функцию,

необходимо их изменить. По словам Д. Норта, «революци-

онные изменения становятся результатом формирования

неразрешимой ситуации, возникающей вследствие отсут-

ствия опосредующих институтов, которые могли бы позво-

лить конфликтующим сторонам достигнуть компромисса и

получить какие-то выгоды от потенциальных обменов». Сиг-

налами к изменению могут быть:

1) низкое качество института, отрицательно влияющее на

международную конкурентоспособность государства;

2) неконгруэнтность института изменившимся нефор-

мальным институтам в самом государстве (не удовлетворяет

появившийся в результате глобального изменения в понима-

нии значения прав человека спрос на более прозрачные, де-

мократичные институты);

3) неспособность института удовлетворять тенденцию,

появившуюся вследствие глобализации, к увеличению ско-

рости институциональных изменений; он излишне ригиден,

консервативен;

4) неконгруэнтность института изменившимся внешним

условиям: направлению международного развития, изменени-

ям в институциональной структуре соседних стран и стран —

экономических партнеров.

Изменение может быть вызвано как одним из этих фак-

торов, так и всеми сразу (или комбинацией нескольких).

В любом случае эти индикаторы достаточно явные. В то же

время путем межстрановых сравнений можно найти инсти-

туты, которые необходимо изменить, но которые явно не

сигнализируют о своей непригодности.

достаточно большой недостаток, на анализе которого (и спо-

собах его устранения) сфокусирована большая часть иссле-

дований по проблеме импорта институтов;

3) возможную экономическую и политическую зависи-

мость от страны-экспортера. Это — одна из главных причин

неприятия самой идеи импортирования частью общества

любой страны.

Выделенные достоинства и недостатки данного типа им-

портирования предполагают соответствующие выгоды (эф-

фект) и издержки его проведения.

Дополнительно можно выделить более редкие виды:

импорт институтов из собственной истории;

импорт институтов из истории других стран;

импортирование из теоретических произведений.

Кардинальные изменения неформальных институтов,

произошедшие в сроки гораздо меньшие, чем обосновыва-

ют эволюционисты, свидетельствуют о том, что импортиро-

вание институтов (целенаправленное и последовательное)

может кардинально изменить траекторию развития.

Мы сейчас говорим лишь о возможности, не учитывая

издержек таких экспериментов. Важен сам факт. В отноше-

нии же происходящих в России изменений ситуация по-пре-

жнему неоднозначна. Несомненно, мы кардинально смени-

ли траекторию развития; произошли изменения и на уровне

неформальных институтов. Другой вопрос — каковы соци-

альные издержки проведения импортирования и действия

(в том числе и возможное импортирование неформальных

институтов), необходимые для снижения этих издержек.

В немногочисленных исследованиях импортирования ин-

ститутов приводится тезис о невозможности импортирования

неформальных институтов, точнее говоря, что импорту под-

лежат только формальные институты. Тезис обозначает два

очень важных ограничения на применение импортирования

институтов: 1) неформальные институты ригидны и мало

трансформируются под воздействием импортированных фор-

мальных (наоборот, сами их значительно трансформируют);

2) невозможно радикально изменить институциональное ок-

ружение (не только краткосрочное, но и долгосрочное).

Об этом же говорит А. Олейник, который приводит не-

сколько удачных примеров импорта институтов (радикаль-

но изменивших направление развития обществ), и как итог

312 313

Глава 8 Теория переходного периода (изменения институтов)

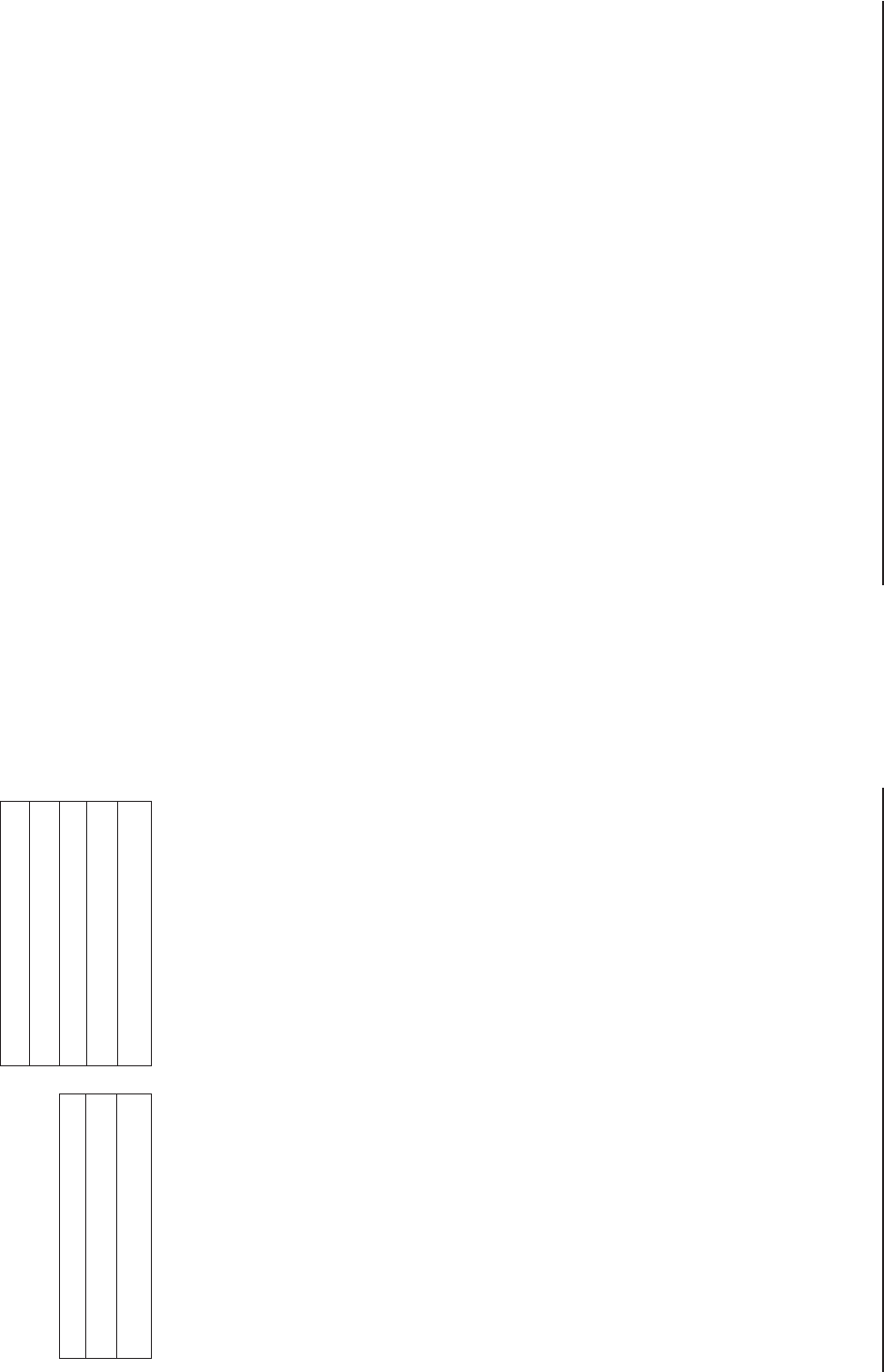

Использование такой геометрической фигуры, как пира-

мида, позволяет наиболее адекватно отразить суть импорта

институтов. Имеется хорошо выраженный базис — в основе

пирамиды расположены неформальные институты (не име-

ющие правового закрепления), над ними располагаются фор-

мальные. Такой же вид имеют институциональные комплек-

сы как импортированные экономические (производствен-

ные) и общественно-политические (внепроизводственные)

институты. Использование пирамиды позволяет также отра-

зить иерархию импортированных институтов.

Указанные институты конкретизированы разделами

в идеологии PEST-анализа (как инструмента макроэкономиче-

ского анализа внутренней и внешней среды предприятия), опре-

деляющими институциональное строительство в обществе. Так,

в пирамиде импортированных экономических (производственных)

институтов формальные институты представлены социальными,

политическими, экономическими и культурными системами.

Если объединить базисы формальных и неформальных

институтов представленной выше пирамиды, то получим

матрицу базисов импортированных в Россию институтов

(матрица для экономических и общественно-политических

институтов представлена ниже — в табл. 8.5).

Формальные институты

Таблица 8.5

Матрица базисов импортированных в Россию

экономических и общественно-политических институтов

Экономические

институты

Общественно-

политические институты

Частная собственность Политические свободы

Неформальные институты Предпринимательство Гражданское общество

Отсюда следует, что импортируемые институты выступа-

ют функцией базисов общества, которые играют роль пере-

менных. Из приведенной матрицы можно сделать вывод о

причинах неудач проводимых в России реформ при импор-

тировании рыночных институтов.

Для определения перспектив импорта какого-либо конкрет-

ного института необходимо дифференцировать его в разрезе со-

ставляющих матрицы базисов институтов и сопоставить

их с имеющейся институциональной средой общества. Наличие

рассогласования свидетельствует о присутствии потенциального

Следует отметить, что перечисленные симптомы не пред-

полагают именно революционного изменения, т. е. импорта.

Решение об институциональной революции принимается

только после того, как становится ясной невозможность мо-

дернизации и модификации существующего института (или

близкого ему по функциям в этой же стране).

Приведенные данные свидетельствуют о сложности и нео-

днозначности процесса импортирования институтов. Извес-

тные систематизации процесса импорта институтов в Россию

(по В. М. Полтеровичу, Г. Б. Клейнеру, С. Г. Кирдиной) ак-

центируют внимание на его отдельных конкретных особен-

ностях. Отметим, что существующие систематизации не по-

зволяют в наглядном графическом виде отразить процесс им-

порта институтов для России.

Для решения этой проблемы в данном учебном пособии,

во-первых, предложено графическое отражение импорта

институтов; во-вторых, вводится и используется новый инст-

румент — пирамида импортированных экономических и об-

щественно-политических институтов

9

(рис. 8.3).

Рис. 8.3. Пирамида импортированных в Россию

экономических (производственных) институтов

9

Попов Е. В. Системный подход к проблеме импорта институтов в

российскую экономику / Е. В. Попов, В. В. Лесных // Общество и эконо-

мика. 2005. № 10/11. С. 98–113.

314 315

Глава 8 Теория переходного периода (изменения институтов)

Из матрицы следует полный антагонизм имплантируемо-

го института банкротства со своим базисом, что и предопре-

делило его неэффективность. Необходимо отметить, что

относительно быстрое и бескровное воцарение в России ин-

ститута рынка как основного координатора экономических

агентов стало возможным благодаря ряду предшествующих

институциональных изменений 1980-х годов.

Итак, можно сделать вывод о возможности использова-

ния пирамиды импортированных в Россию институтов для

исследования процессов имплантации. В то же время исполь-

зование матрицы базисов импортируемых институтов позво-

ляет прогнозировать эти процессы.

Рассматривая процесс импорта как развитие институ-

ционального строительства с учетом опыта других соци-

альных систем, можно прогнозировать направление дальней-

шего развития институтов в сторону их адаптации, реплика-

ции и сокращения. В целом изучение особенностей импорта

институтов способствует выработке адекватной целям инсти-

туциональных преобразований экономической политики.

Библиографический список

1. Андрианов В. Эволюция основных концепций регулирования эко-

номики (от теории меркантилизма до теории функциональных экономи-

ческих систем) / В. Андрианов // Общество и экономика. 2005. № 4.

2. Валевич Ю. Институциональное равновесие / Ю. Валевич // ЭКО-

ВЕСТ. 2002. № 2.

3. Кирдина С. Г. Об институциональных матрицах: макросоциологи-

ческая объяснительная гипотеза / С. Г. Кирдина // СоцИс. 2001. № 2.

4. Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России /

С. Г. Кирдина. М., 2000. // http://kirdina.ru/public/autoreferat/index2.shtml.

5. Клейнер Г. Б. Эволюция институциональных систем / Г. Б. Клейнер.

М.: ЦЭМИ РАН, 2004.

6. Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение

/ Д. Норт // THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 2.

7. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функциони-

рование экономики / Д. Норт. М., 1997.

8. Олейник А. Институциональная экономика / А. Олейник. М., 2000.

9. Олейник А. В поисках институциональной теории переходного об-

щества / А. Олейник // Вопр. экономики. 1997. № 10.

10. Онегина В. М. Государство и формирование институтов / В. М. Оне-

гина, О. И. Пантелеева // http://fep.vsau.ru/journal/1/pant/pant_ oneg.htm.

конфликта при процедуре импорта и требует адекватного реа-

гирования на уровне государственной политики. Под рассогла-

сованием понимается отношение составляющей импортируемого

института и институциональной среды к разным экономическим

системам (рыночной или командно-административной). Игно-

рирование таких рассогласований приводит к появлению соот-

ветствующих институциональных ловушек.

Таким образом, предложенный инструмент в виде матрицы

базисов позволяет прогнозировать совместимость соответству-

ющего имплантанта с институциональной средой общества.

Например, принципы частной собственности не являлись офи-

циальной идеологией, поэтому всегда и везде приоритеты от-

давались различным формам коллективной или государствен-

ной собственности, а предпринимательство, будучи неформаль-

ным институтом и находясь в основе рыночной идеологии,

преследовалось законом в социалистическом государстве.

Что касается гражданского общества и политических сво-

бод, то они накануне реформ (во многом и до сих пор) нахо-

дились в зачаточном состоянии. Налицо антагонизм инсти-

тутов со своими базисами. Из теории институциональных

матриц следует, что развитие альтернативных, вспомогатель-

ных институтов требует значительных целенаправленных уси-

лий со стороны социальных субъектов для своего внедрения.

Однако на первых этапах российских рыночных реформ

предполагалось «автоматическое» встраивание импортируемых

институтов. Соответственно, в этих условиях импорт многих

рыночных институтов из западных стран, где существовали хо-

рошо развитые базисы, соответствующие этим институтам, был

изначально обречен. В качестве примера приведем матрицу

базисов импортированного института банкротства, не работа-

ющего в современных российских условиях (табл. 8.6).

Таблица 8.6

Матрица базисов импортированного

в Россию института банкротства

Институты

экономические общественно-политические

Составляющие института

Формальные Эффективное использование

частной собственности

Прозрачность и открытость

Неформальные Престижность эффективного

предпринимательства

Активное внимание граждан как

налогоплательщиков к бизнесу

316 317

Глава 8 Теория переходного периода (изменения институтов)

Глава 9

ТЕОРИЯ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

(ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ)

9.1. Издержки институциональной

трансформации (институциональные ловушки)

Предпосылки возникновения

институциональных ловушек

Происходящие в последние десятилетия в России и стра-

нах ближнего зарубежья — республиках бывшего СССР

изменения формируют богатый эмпирический материал,

полезеный в контексте давно ведущейся дискуссии о соот-

ношении ожидаемого и непредсказуемого в последствиях

принимаемых людьми решений. Особый интерес к исследо-

ванию неожиданных результатов действия проявляли такие

представители либеральной мысли, как Ф. Хайек и К. Поп-

пер, причем последний специально увязывал неожиданные

результаты с осознанными решениями. Как отмечает

А. Олейник, нацеленные на лучшие либеральные цели ре-

формы дали настолько противоречивые результаты, что это

превратило теоретический парадокс в совершенно реальную

проблему. Отмена планирования привела не к увеличению

производства, а к его глубокому спаду; уничтожение систе-

мы всеобъемлющего контроля над населением обусловило

не становление свободного гражданского общества, а рост

преступного и девиантного поведения; отказ от монополии

на внешнюю торговлю обернулся стихийным вывозом капи-

тала и природных ресурсов.

Трансформационный спад в экономике. Неолиберальная те-

ория (составляющая основу «шоковой терапии») игнорировала

11. Полтерович В. М. Трансплантация экономических институтов /

В. М. Полтерович // Экономическая наука современной России. 2001.

№ 3.

12. Полтерович В. М. Институциональные ловушки и экономические

реформы / В. М. Полтерович // Экономика и математические методы. 1999.

Т. 35. Вып.2.

13. Попов Е. В. Системный подход к проблеме импорта институтов

в российскую экономику / Е. В. Попов, В. В. Лесных // Общество и эконо-

мика. 2005. № 10/11.

14. Фомичев О. В. Импорт институтов и оценка его эффективности /

О. В. Фомичев // www.institutional.boom.ru/tranzitology/Fomi-

chev_Import.zip.

15. Хайек Ф. А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма /

Ф. А. Хайек. М., 1992.

16. Чешков М. А. Глобальный контекст постсоветской России /

М. А. Чешков. М, 1999.

17. Трансформация экономических институтов в постсоветской Рос-

сии / Р. М. Нуреев и др. М., 2000.

18. Эрроу К. Возможности и пределы рынка как механизма распреде-

ления ресурсов / К. Эрроу // THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 2.

318 319

Глава 9 Теория переходного периода (институциональные ловушки)

движения к равновесию. Этот динамический аспект суще-

ственно недооценивался реформаторами и до сих пор недо-

статочно изучен. Неявно предполагалось, что после отпуска

цен они установятся на равновесных значениях за достаточ-

но короткое время, так что потерями от неравновесия в пе-

реходном процессе можно пренебречь. Оказалось, однако,

что время переходного режима исчисляется годами. Цены

отпущены, но не равновесны и подвержены резким колеба-

ниям. В процессе поиска равновесия происходит интенсив-

ная структурная перестройка. Спрос на товары и уровень их

производства меняются столь быстро, что экономические

агенты не успевают эффективно маневрировать ресурсами.

Часть мощностей простаивает из-за отсутствия сырья или

спроса на производимую продукцию, а часть произведенных

товаров не находит сбыта и теряется, поскольку старые схе-

мы рационирования ресурсов уже не работают (ибо Госплан

и Госснаб расформированы). Это может привести к резкому

увеличению потерь;

3) издержки перераспределения переходной ренты. Наря-

ду с капитальными затратами на создание новых механиз-

мов важное значение имеет фактор трансформационных из-

держек, связанный с понятием переходной ренты.

Любое ограничение свободного перетока ресурсов или уров-

ня цен эквивалентно некоторой привилегии и порождает до-

полнительный (по сравнению с конкурентным равновесием)

рентный доход. Важнейшими источниками такого дохода в эко-

номиках советского типа были различия между оптовыми

и розничными, а также между внутренними и мировыми

ценами. Основная часть ренты шла государству, остальное

присваивалось чиновниками и агентами «черного» рынка. В ре-

зультате либерализации экономики рентные доходы этого типа

должны были исчезнуть, а вместе с ними возможности злоупот-

реблений. Казалось, достаточно снять ограничения и устранить

государство, чтобы повысить эффективность. Ошибка состоя-

ла в отсутствии серьезного анализа переходного режима.

В переходном режиме частные фирмы получают рентные

доходы, от которых отказалось государство. Хотя эти дохо-

ды исчезают со временем, они могут быть столь велики в на-

чальный период, что приводят к фантастически быстрому

обогащению тех, кто оказался «в нужное время в нужном

месте». Масса потребителей нищает. Активизируется борь-

издержки институциональной трансформации, не допуская

и мысли о том, что «строительство» новой конструкции хо-

зяйственного механизма может оказаться обществу не

по средствам. Разумеется, точный подсчет издержек инсти-

туциональной трансформации затруднен. Однако к началу

1992 г. уже имелся опыт Польши, Чехии и Венгрии, начав-

ших реформы раньше; он мог бы служить источником ори-

ентировочных оценок для бывших республик СССР.

Действительная цена реформ в странах Восточной Евро-

пы и бывших республиках Советского Союза еще ждет своей

оценки. Без сомнения, она огромна. К 1998 г., после 8—10 лет

реформирования, только две из 25 стран (Польша и Слове-

ния) достигли дореформенного уровня ВВП. В большинстве

бывших Советских республик спад составил более 40 %. Наи-

меньшие потери понес Узбекистан (около 15 %), где реформы

были наименее радикальными. Резко, хотя и в меньшей степе-

ни, понизился жизненный уровень населения, существенно

возросла дифференциация доходов. Так, в России в 1998 г.

около 24 % населения находилось за чертой бедности.

Причин трансформационного спада множество: распад

СЭВ, неверная макроэкономическая политика, утечка капи-

тала и т. п. Можно выделить три обобщенных фактора транс-

формационного спада:

1) отвлечение ресурсов из традиционных сфер инвестиро-

вания на создание новых институтов. Демонтаж старого хо-

зяйственного механизма, приватизация предприятий, созда-

ние новой банковской системы, переход на новые методы це-

нообразования и налогообложения — все это связано с отвле-

чением ресурсов от традиционных сфер инвестирования. Вло-

жения в реформы сопряжены с гораздо бульшим риском, чем

обычные инвестиции; этот риск должен быть учтен при апри-

орной оценке издержек институциональной трансформации;

2) издержки дезорганизации. Различают два ее аспекта.

Прежде всего, в ходе реформ разрушение старой системы про-

исходит еще до того, как проявится эффективность новой.

Экономические агенты спешат занять новые ниши, обосно-

ваться в зарождающемся частном секторе раньше других

в предвидении будущих доходов, однако лишь часть из них ре-

ализует свои ожидания; в результате общество несет потери.

Более важен второй аспект, а именно: несогласованность

действий различных агентов, включая государство, в процессе