Лебедев А.И. Физика полупроводниковых приборов

Подождите немного. Документ загружается.

412 Гл. 7. Опгпоэлектронные приборы

электронов и дырок сильно различаются, в этом случае вклад

в шум-фактор вносит лишь флуктуация величины М для од-

ного типа носителей. Если же коэффициенты ударной иониза-

ции электронов и дырок близки и оба типа носителей дают

сравнимый вклад в умножение носителей, то флуктуация числа

рождаемых электронами носителей умножается на флуктуацию

числа рождаемых дырками носителей, что и вызывает большую

относительную флуктуацию величины М (шум-фактор оказы-

вается существенно выше). Поэтому для получения высокого

отношения сигнал/шум в лавинных фотодиодах их стремятся из-

готовить из полупроводников с сильно различающимися а

п

и сх

р

.

На с. 120 мы уже обсуждали, как использование сверхрешеток

может помочь изменить отношение а

п

/о>.

Для получения низкого значения F необходим не только

соответствующий выбор полупроводника, но и правильная кон-

струкция лавинного фотодиода. Расчеты показывают, что если

в область сильного поля инжектируются только электроны, то

шум-фактор равен [14]

^г-^МО-г)-

(7

-

зо)

Из этой формулы следует, что для получения низкого шум-

фактора необходимо, чтобы а

р

/а

п

было много меньше 1. Анало-

гичное (7.30) выражение с заменой отношения а

р

/а

п

на а

п

/а

р

может быть записано для случая, когда в область сильного поля

инжектируются только дырки. Поэтому если для изготовления

лавинного фотодиода выбран полупроводник с а

п

» а

р

, то для

получения наименьшего значения F фоточувствительная область

фотодиода должна располагаться так, чтобы в область умноже-

ния поступали электроны. В случае а

п

< а

р

такими носителями

должны быть дырки.

В последнее время при разработке сверхбыстродействующих

лавинных фотодиодов разработчики столкнулись с трудностью

получения высокой квантовой эффективности в таких диодах.

Дело в том, что для создания приборов с полосой пропускания

более 20 ГГц необходимо, чтобы толщина фоточувствительной

области не превышала ~0,5 мкм. Даже при использовании

прямозонных полупроводников, для которых характерен высокий

коэффициент поглощения света, при одном проходе света

через структуру доля поглощенных квантов оказывается

небольшой. Чтобы преодолеть этот недостаток, была предложена

конструкция лавинных фотодиодов с оптическим резонатором.

7.1. Приемники излучения

413

Для получения высокого коэффициента отражения (^95%)

«зеркал» этого резонатора, их изготавливают в виде много-

слойной структуры из различных полупроводников (например,

SiojGeo.s/Si). Два таких зеркала заставляют падающее излуче-

ние многократно пройти через поглощающий слой и тем самым

позволяют увеличить квантовую эффективность фотодиода.

О различных подходах и достижениях в создании современных

быстродействующих лавинных фотодиодов можно прочитать в

обзорах [288, 289].

V, В

12,30 12,41 12,46 12,50

М

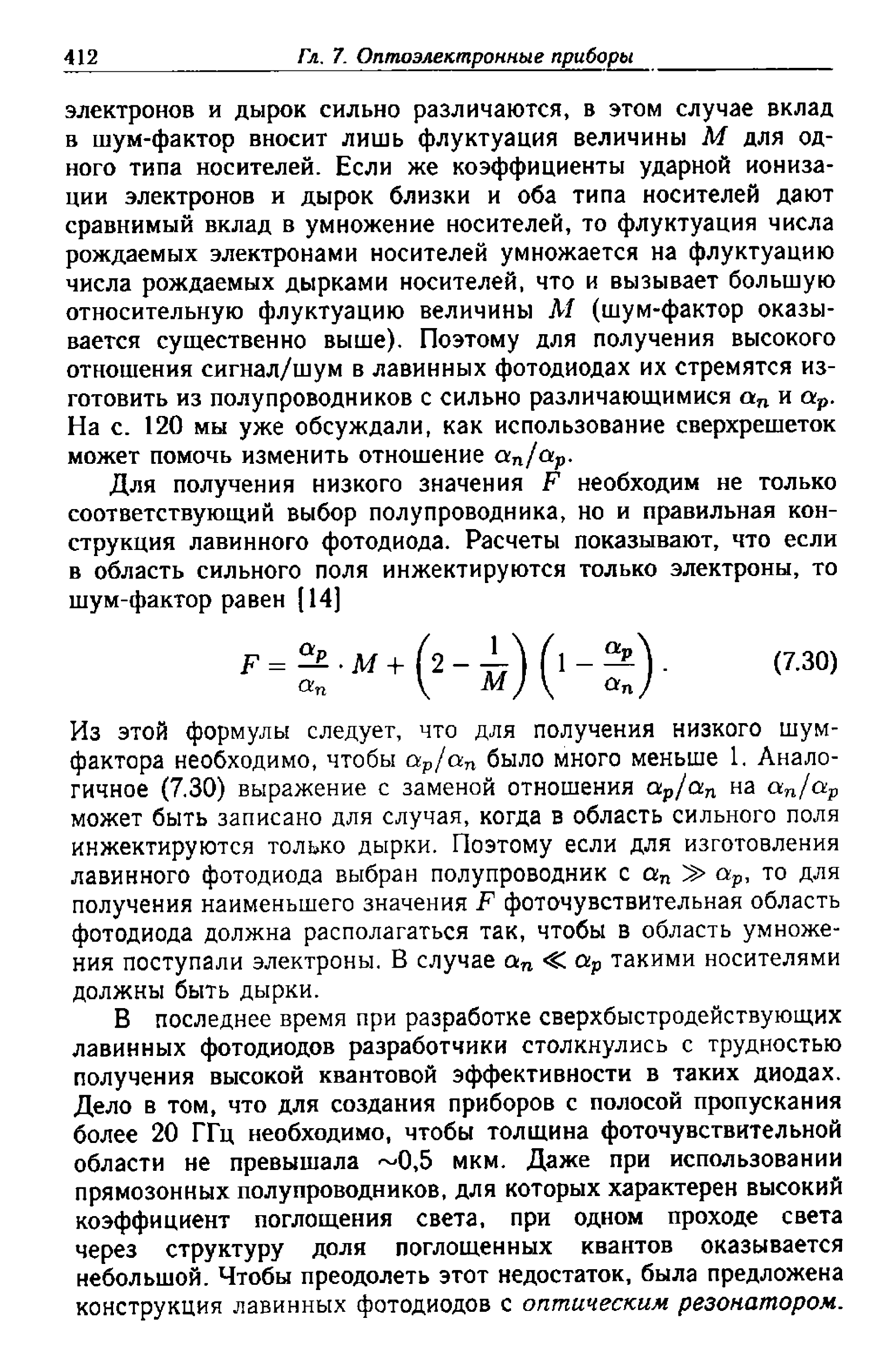

Рис. 7.13. Зависимость мощности сигнала и шума на выходе лавинного фо-

тодиода от коэффициента умножения М и выбор оптимальных условий для

получения наибольшего отношения сигнал/шум. На верхней шкале указано

напряжение смещения на фотодиоде, необходимое для получения заданного

коэффициента умножения [263]

Преимущества, которые дает использование лавинных фо-

тодиодов, могут быть легко поняты из анализа эксперимен-

тальной кривой, показанной на рис. 7.13. Поскольку лавинные

фотодиоды обычно используются для регистрации быстропроте-

кающих процессов, то для получения высокого быстродействия

их подключают к усилителям с низким входным сопротивлением

(для получения низких значений постоянной времени заряда ба-

рьерной емкости р-п-перехода). В этой ситуации, в соответствии

с рис. 7.10, основным источником шума фотоприемного устрой-

ства становится шум усилителя (шум сопротивления нагруз-

ки). Поэтому, чтобы увеличить отношение сигнал/шум, необ-

ходимо использовать внутреннее усиление сигнала в лавинном

фотодиоде. Пока уровень шума лавинного умножения мал по

сравнению с шумами усилителя, отношение сигнал/шум быстро

возрастает с увеличением М. Когда шумы лавинного умножения

414

Гл. 7. Опгпоэлектронные приборы

становятся сравнимыми с шумами усилителя, отношение сиг-

нал/шум проходит через максимум и при дальнейшем увеличе-

нии М начинает падать, поскольку шумы лавинного умноже-

ния возрастают с увеличением М обычно быстрее, чем сигнал.

Оптимальным коэффициентом умножения М

ОПТ

считают такое

значение, при котором мощности шумов усилителя и лавин-

ного фотодиода становятся равными (см. рис. 7.13). Лавинные

фотодиоды изготавливаются не только из Si, но и из других

полупроводников (Ge, GaAs, InAs, InSb, Hgi_

x

Cd

x

Te).

7.1.6. Преобразователи солнечной энергии (солнечные

элементы). В связи с ростом потребления энергии и огра-

ниченностью запасов традиционных сжигаемых видов топлива

в настоящее время ведется поиск альтернативных источников

энергии, среди которых важное место занимает ее практически

неистощимый и экологически абсолютно безопасный источник —

Солнце. Согласно существующим прогнозам, одним из основных

преобразователей солнечной энергии со временем могут стать

солнечные батареи, которые позволяют с высокой эффектив-

ностью преобразовывать свет непосредственно в электрический

ток и при этом не требуют больших эксплуатационных расхо-

дов [290].

Принципиальная возможность прямого преобразования света в элек-

трический ток была впервые продемонстрирована в 1839 г. Беккерелем,

который наблюдал возникновение фото-ЭДС при освещении покрытой

хлоридом серебра платиновой проволоки, помещенной в разбавленный

раствор азотной кислоты. В 1876 г. Адаме и Дэй наблюдали появле-

ние фото-ЭДС при освещении контакта селена с платиной, а первый

солнечный элемент на основе барьера Au-Se был создан Фриттсом

в 1883 г. К 1914 г. на селеновых элементах с барьерным слоем из

окиси меди была получена эффективность преобразования около 1 %.

В 1940 г. Рассел Ол, работавший в Bell Laboratories, создал первый

солнечный элемент на р-п-переходе из кремния. Современная эра

полупроводниковых солнечных элементов началась в 1954 г., когда

Чапен, Фуллер и Пирсон из той же лаборатории на неглубоком диффу-

зионном р-п-переходе, созданном на поверхности кремния, получили

к.п.д. преобразования 6% [291]. В том же 1954 г. были созданы

и первые солнечные элементы на основе барьеров Шоттки к CdS с

эффективностью преобразования 6% [292]. В 1958 г. были запущены

первые космические спутники «Спутник-3» (СССР) и «Авангард-1»

(США), питание которых производилось от кремниевых солнечных

батарей. К 1960 г. к.п.д. кремниевых элементов достиг 14%.

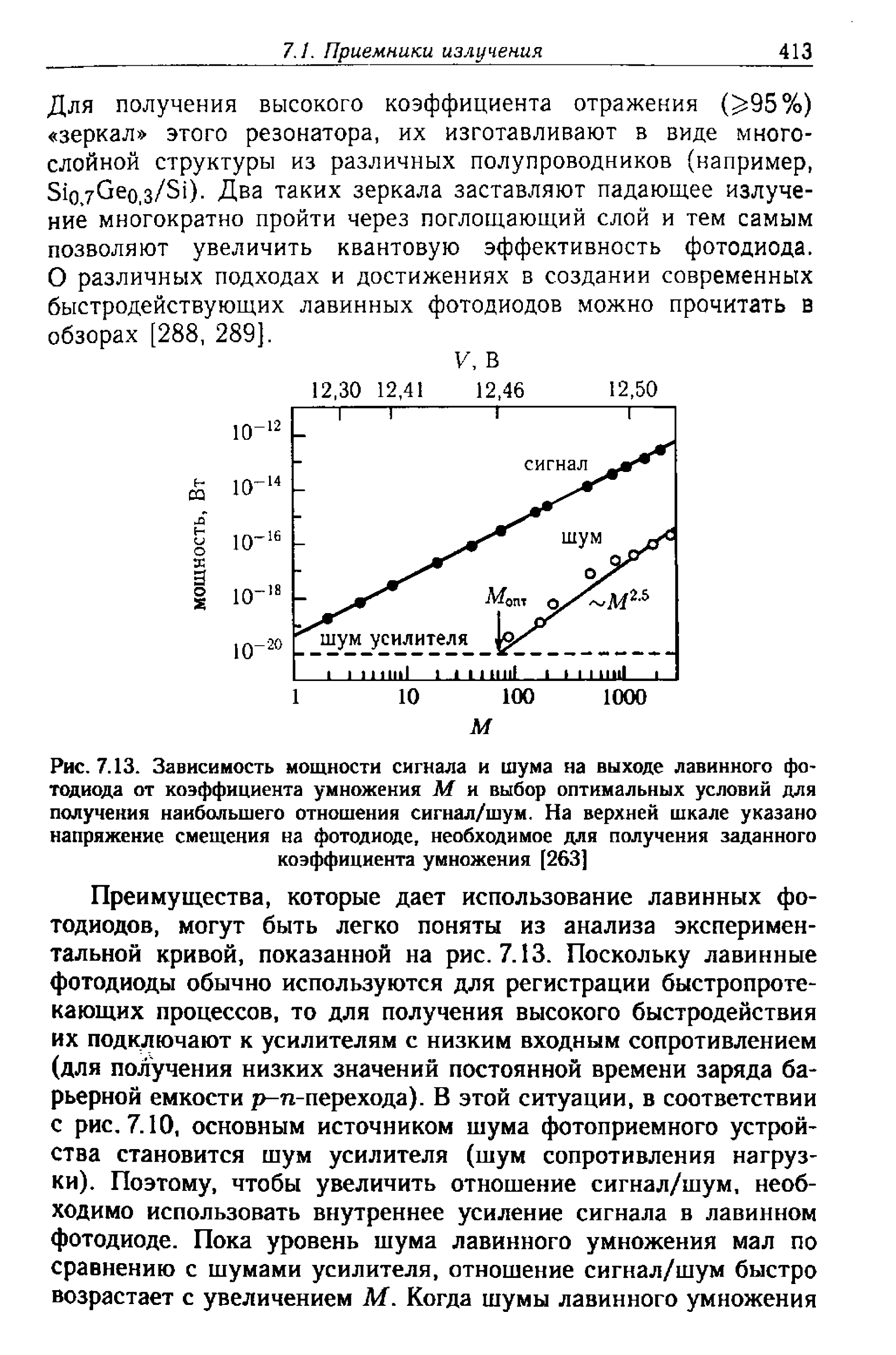

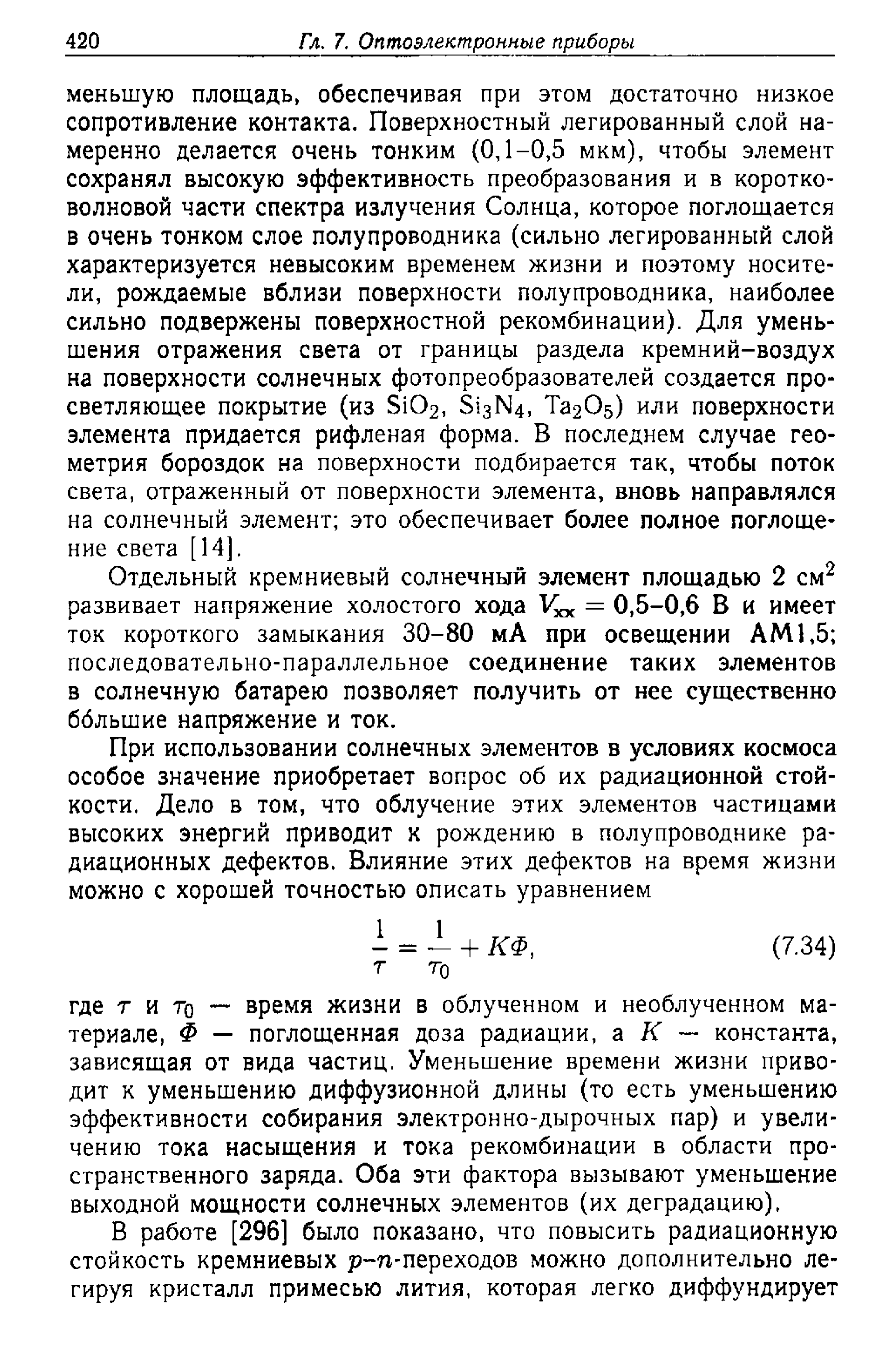

Распределение энергии солнечного излучения по спектру по-

казано на рис. 7.14. Кривая, обозначенная АМО, соответствует

спектру излучения Солнца за пределами земной атмосферы.

7.1. Приемники излучения

415

2400

ж

N

S

t-

CQ

J3

t-

и

о

S

со

5

и

я

о

н

я

X

1600

800

о

0,2

0,8 1.4

2,0

2,6

длина волны, мкм

Рис. 7.14. Распределение солнечной энергии по спектру при различной тол-

щине «воздушной массы». Заштрихованная область отвечает области видимого

излучения [14]

При прохождении солнечного света через атмосферу его энер-

гия немного ослабляется за счет поглощения излучения парами

воды в инфракрасной области, поглощению ультрафиолетового

излучения озоном и рассеянию света находящимися в атмосфере

частицами пыли и аэрозолями. Изменение интенсивности сол-

нечного излучения при прохождении атмосферы характеризуется

«толщиной воздушной массой» (AM), которая численно равна

секансу угла между положением Солнца и зенитом. Приведен-

ные на рис. 7.14 спектры AMI и АМ2 отвечают спектральному

распределению энергии Солнца, находящегося в зените и под

углом 30° к горизонту. Полная мощность солнечного излучения

при AMI составляет 92,5 мВт/см

2

, при АМ2 — 69,1 мВт/см

2

.

Фотовольта ические приемники, рассмотренные нами в

п. 7.1.4, идеально подходят для создания фотоэлектрических

преобразователей солнечной энергии в электрический ток.

Однако при этом в конструкцию этих приборов требуется ввести

изменения, необходимые для получения высокого к.п.д.

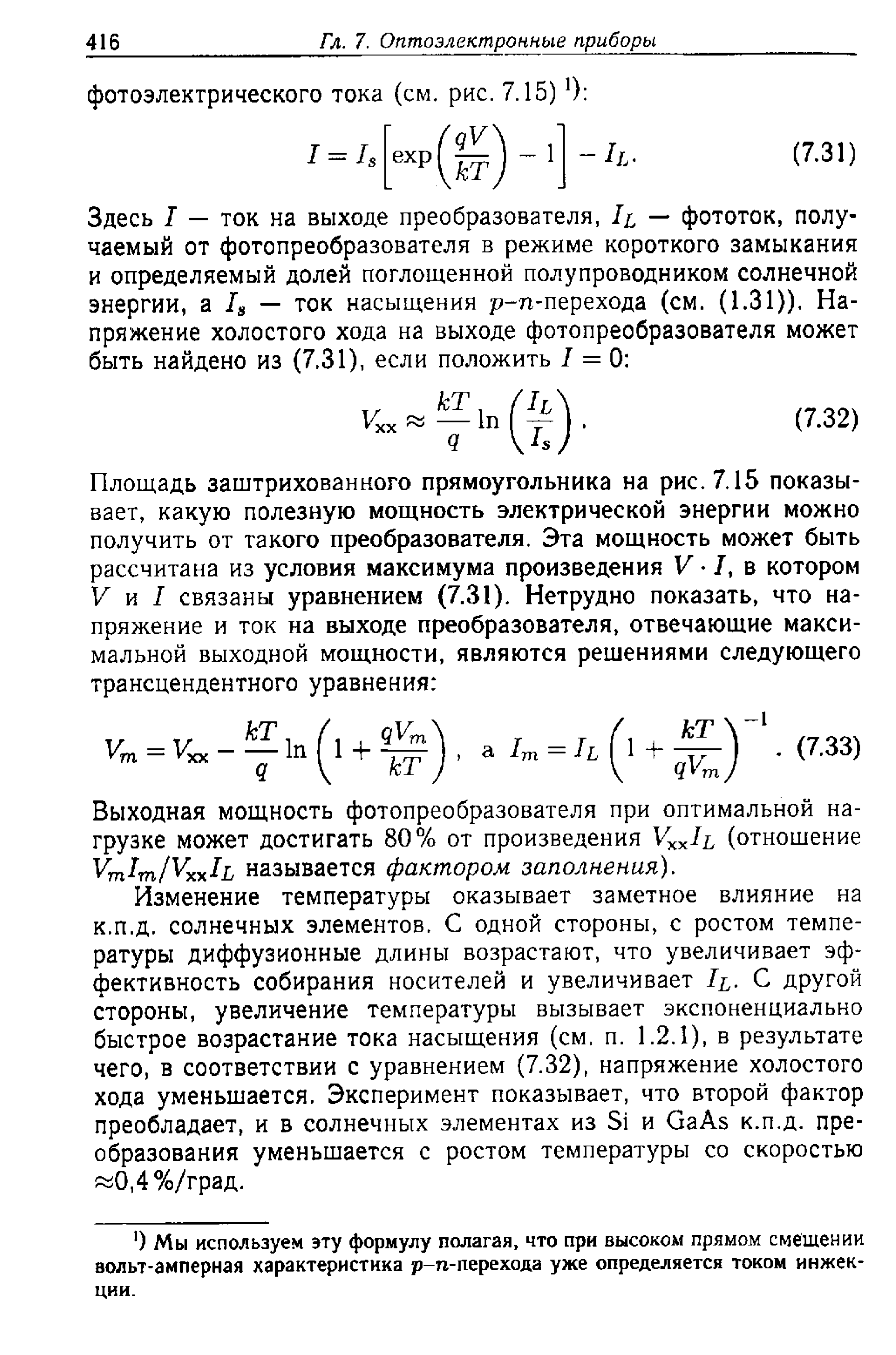

Поскольку свет, проникающий в полупроводник, создает

там электронно-дырочные пары, которые разделяются электри-

ческим полем р-п-перехода и создают фотоэлектрический ток,

вольт-амперную характеристику фотоэлектрического преобра-

зователя можно представить как вольт-амперную характери-

стику р-n-перехода, смещенную по оси ординат на величину

416

Гл. 7. Опгпоэлектронные приборы

фотоэлектрического тока (см. рис. 7.15)

!

):

I = I

s

ехр - 1 - Ii.

(7.31)

Здесь I — ток на выходе преобразователя, Ii — фототок, полу-

чаемый от фотопреобразователя в режиме короткого замыкания

и определяемый долей поглощенной полупроводником солнечной

энергии, а 1

а

— ток насыщения р-п-перехода (см. (1.31)), На-

пряжение холостого хода на выходе фотопреобразователя может

быть найдено из (7.31), если положить / = 0:

Площадь заштрихованного прямоугольника на рис. 7.15 показы-

вает, какую полезную мощность электрической энергии можно

получить от такого преобразователя. Эта мощность может быть

рассчитана из условия максимума произведения V

•

I, в котором

V и I связаны уравнением (7.31). Нетрудно показать, что на-

пряжение и ток на выходе преобразователя, отвечающие макси-

мальной выходной мощности, являются решениями следующего

трансцендентного уравнения:

Выходная мощность фотопреобразователя при оптимальной на-

грузке может достигать 80% от произведения V

xx

IL (отношение

V

m

I

m

/V

xx

lL называется фактором заполнения).

Изменение температуры оказывает заметное влияние на

к.п.д. солнечных элементов. С одной стороны, с ростом темпе-

ратуры диффузионные длины возрастают, что увеличивает эф-

фективность собирания носителей и увеличивает 1ь• С другой

стороны, увеличение температуры вызывает экспоненциально

быстрое возрастание тока насыщения (см, п. 1.2.1), в результате

чего, в соответствии с уравнением (7.32), напряжение холостого

хода уменьшается. Эксперимент показывает, что второй фактор

преобладает, и в солнечных элементах из Si и GaAs к.п.д. пре-

образования уменьшается с ростом температуры со скоростью

«0,4%/град.

') Мы используем эту формулу полагая, что при высоком прямом смещении

вольт-амперная характеристика р-п-перехода уже определяется током инжек-

ции.

(7.32)

7.1. Приемники излучения

417

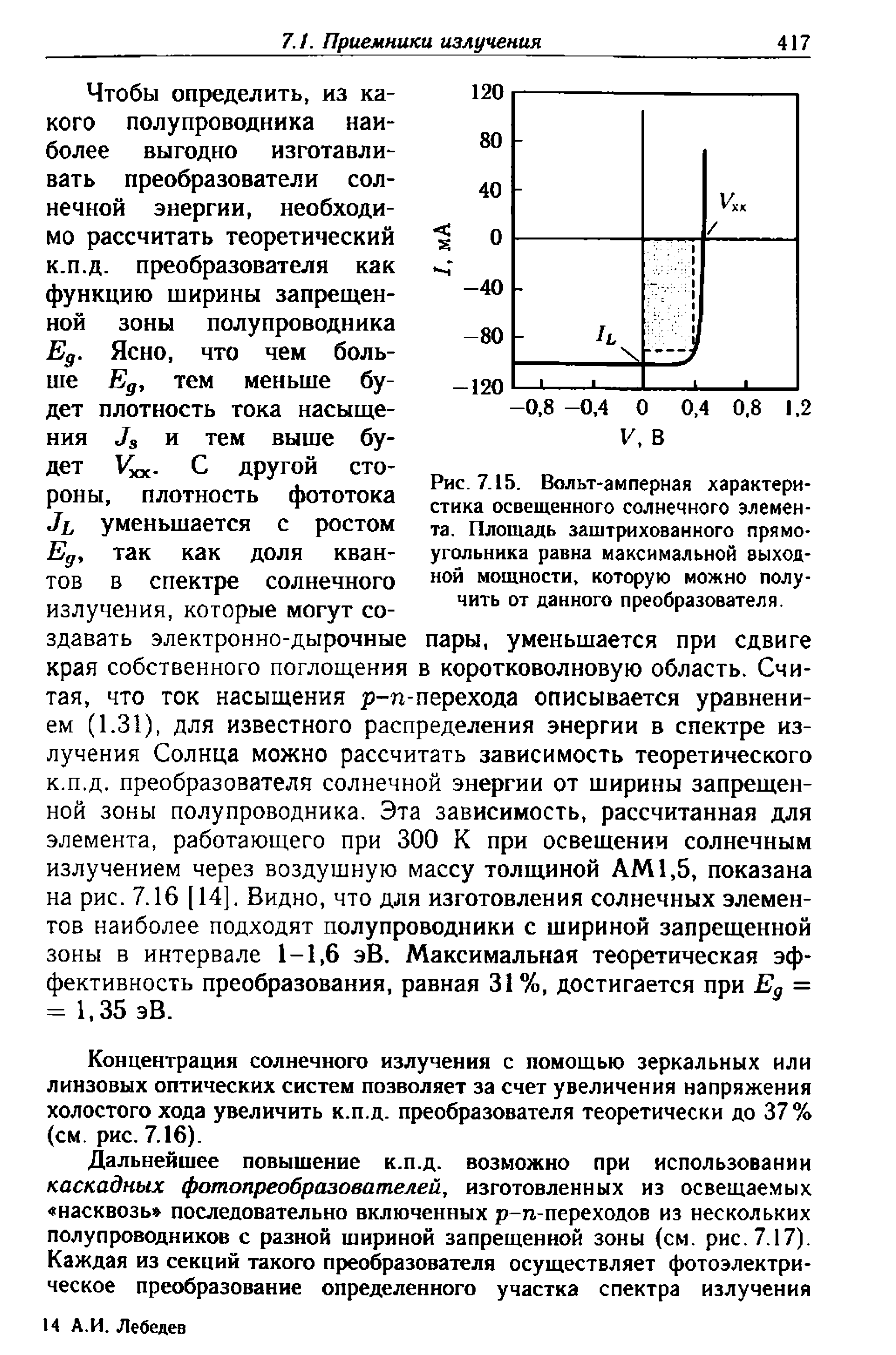

Чтобы определить, из ка-

кого полупроводника наи-

более выгодно изготавли-

вать преобразователи сол-

нечной энергии, необходи-

мо рассчитать теоретический

к.п.д. преобразователя как

функцию ширины запрещен-

ной зоны полупроводника

Е

д

. Ясно, что чем боль-

ше Е

ду

тем меньше бу-

дет плотность тока насыще-

ния J

s

и тем выше бу-

дет Уж- С другой сто-

роны, плотность фототока

JL уменьшается с ростом

Е

д

, так как доля кван-

тов в спектре солнечного

излучения, которые могут со-

здавать электронно-дырочные пары, уменьшается при сдвиге

края собственного поглощения в коротковолновую область. Счи-

тая, что ток насыщения р-п-перехода описывается уравнени-

ем (1.31), для известного распределения энергии в спектре из-

лучения Солнца можно рассчитать зависимость теоретического

к.п.д. преобразователя солнечной энергии от ширины запрещен-

ной зоны полупроводника. Эта зависимость, рассчитанная для

элемента, работающего при 300 К при освещении солнечным

излучением через воздушную массу толщиной АМ1,5, показана

на рис. 7.16 [14]. Видно, что для изготовления солнечных элемен-

тов наиболее подходят полупроводники с шириной запрещенной

зоны в интервале 1-1,6 эВ. Максимальная теоретическая эф-

фективность преобразования, равная 31%, достигается при Е

д

=

- 1,35 эВ.

Концентрация солнечного излучения с помощью зеркальных или

линзовых оптических систем позволяет за счет увеличения напряжения

холостого хода увеличить к.п.д. преобразователя теоретически до 37%

(см. рис. 7.16).

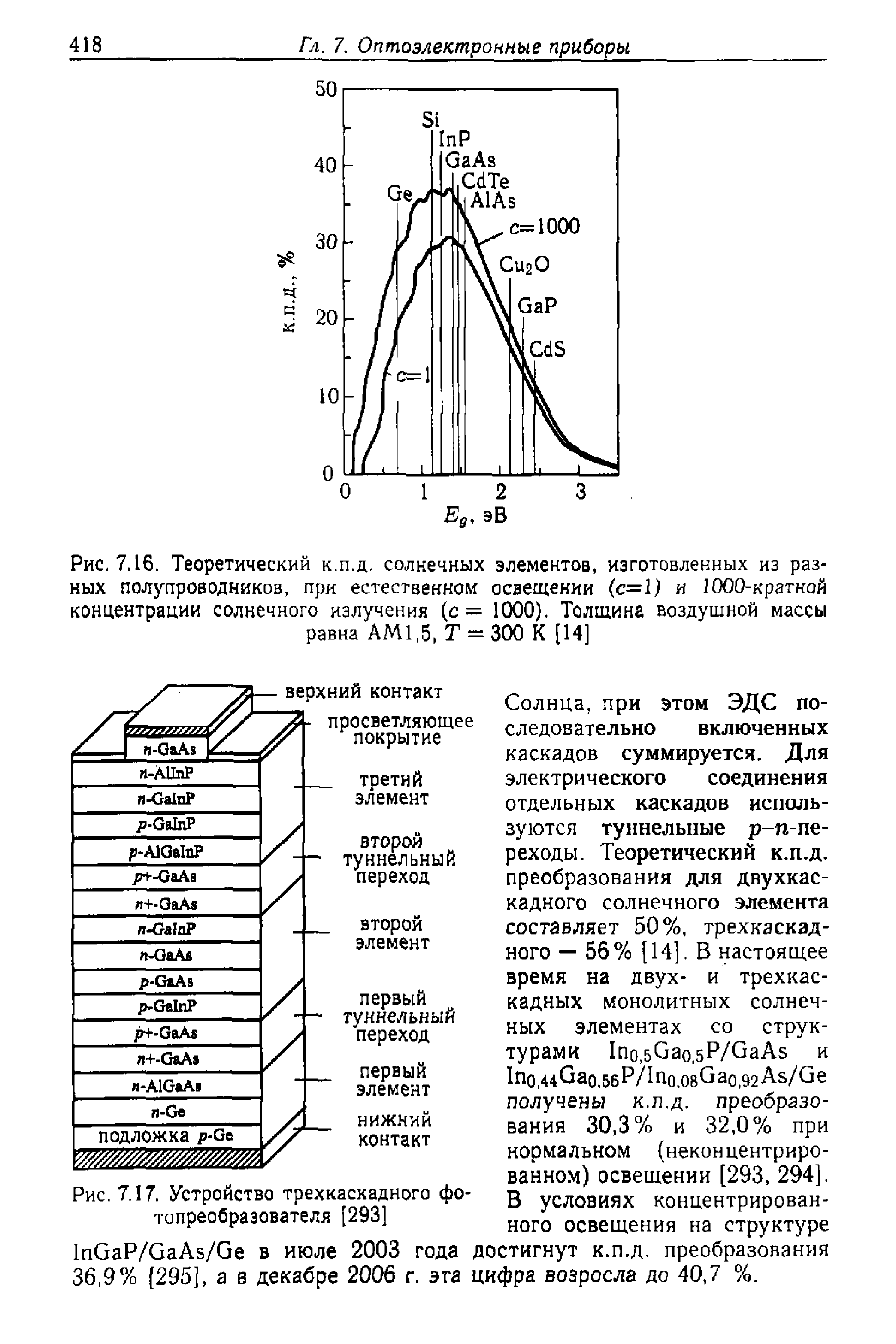

Дальнейшее повышение к.п.д. возможно при использовании

каскадных фотопреобразователей, изготовленных из освещаемых

«насквозь» последовательно включенных р-n-переходов из нескольких

полупроводников с разной шириной запрещенной зоны (см. рис. 7.17).

Каждая из секций такого преобразователя осуществляет фотоэлектри-

ческое преобразование определенного участка спектра излучения

14 А.И. Лебедев

<

s

120

80

40

0

-40

80

-120

•

VXK

/

II

\

4

4 t

*

,

* *

*

• • •

•

»

• • * •

• »

1 "

« '

-0,8 -0,4 0 0,4 0,8 1.2

V, В

Рис. 7.15. Вольт-амперная характери-

стика освещенного солнечного элемен-

та. Площадь заштрихованного прямо-

угольника равна максимальной выход-

ной мощности, которую можно полу-

чить от данного преобразователя.

418

Гл. 7. Опгпоэлектронные приборы

&

t*

4

В

Рис. 7.16. Теоретический к.п.д. солнечных элементов, изготовленных из раз-

ных полупроводников, при естественном освещении (с=1) и 1000-кратной

концентрации солнечного излучения (с = 1000). Толщина воздушной массы

равна AMI,5» Т = 300 К [14]

n-AUnP

n^GalnP

p-G&InP

p-AlOalnP

/т-f-GaAs

я+-ОаА$

я-GaInP

n-GaAe

p-GaAs

p-G&InP

/H-GftAs

/i+-GaA$

л-AlGaAi

л-Ge

подложка p-Ge

верхний контакт

просветляющее

покрытие

третии

элемент

второй

туннельный

переход

второй

элемент

первый

туннельный

переход

первый

элемент

нижний

контакт

Рис. 7.17, Устройство трехкаскадного фо-

топреобразователя [293]

Солнца, при этом ЭДС по-

следовательно включенных

каскадов суммируется. Для

электрического соединения

отдельных каскадов исполь-

зуются туннельные р-п-пе-

реходы. Теоретический к.п.д.

преобразования для двухкас-

кадного солнечного элемента

составляет 50 %, трехкаскад-

ного — 56% [14]. В настоящее

время на двух- и трехкас-

кадных монолитных солнеч-

ных элементах со струк-

турами Ino,5Gao

(

5P/GaAs и

Irio.44Gao,56P/Ino,o8Gao,

92

As/Ge

получены к. л. д. преобразо-

вания 30,3% и 32,0% при

нормальном (неконцентриро-

ванном) освещении [293, 294].

В условиях концентрирован-

ного освещения на структуре

InGaP/GaAs/Ge в июле 2003 года достигнут к.п.д, преобразования

36,9% [295], а в декабре 2006 г. эта цифра возросла до 40,7 %.

7.1. Приемники излучения

419

Максимальный к.п.д. преобразования, полученный на од-

нокаскадных солнечных элементах, в условиях нормального

освещения (AMI,5), в настоящее время составляет 24,7% для

монокристаллического Si и 25,1% для GaAs [293, 294], что

оказывается несколько ниже теоретического значения. Связано

это с тем, что вольт-амперные характеристики реальных р-п-

переходов отличаются от идеальных. Во-первых, как мы отме-

чали в п. 1.2.2, в полупроводниках с Е

д

> 1 эВ существенное

влияние на вольт-амперные характеристики начинает оказывать

рекомбинация в области пространственного заряда. Из-за этого

напряжение холостого хода фотопреобразователя оказывается

ниже, чем в идеальном случае, а сама вольт-амперная характе-

ристика — более пологой, что дополнительно снижает величину

напряжения V

m

в режиме оптимальной нагрузки. Во-вторых,

при большом токе нагрузки напряжение на выходе элемента

дополнительно уменьшается из-за падения напряжения на сопро-

тивлении контактов.

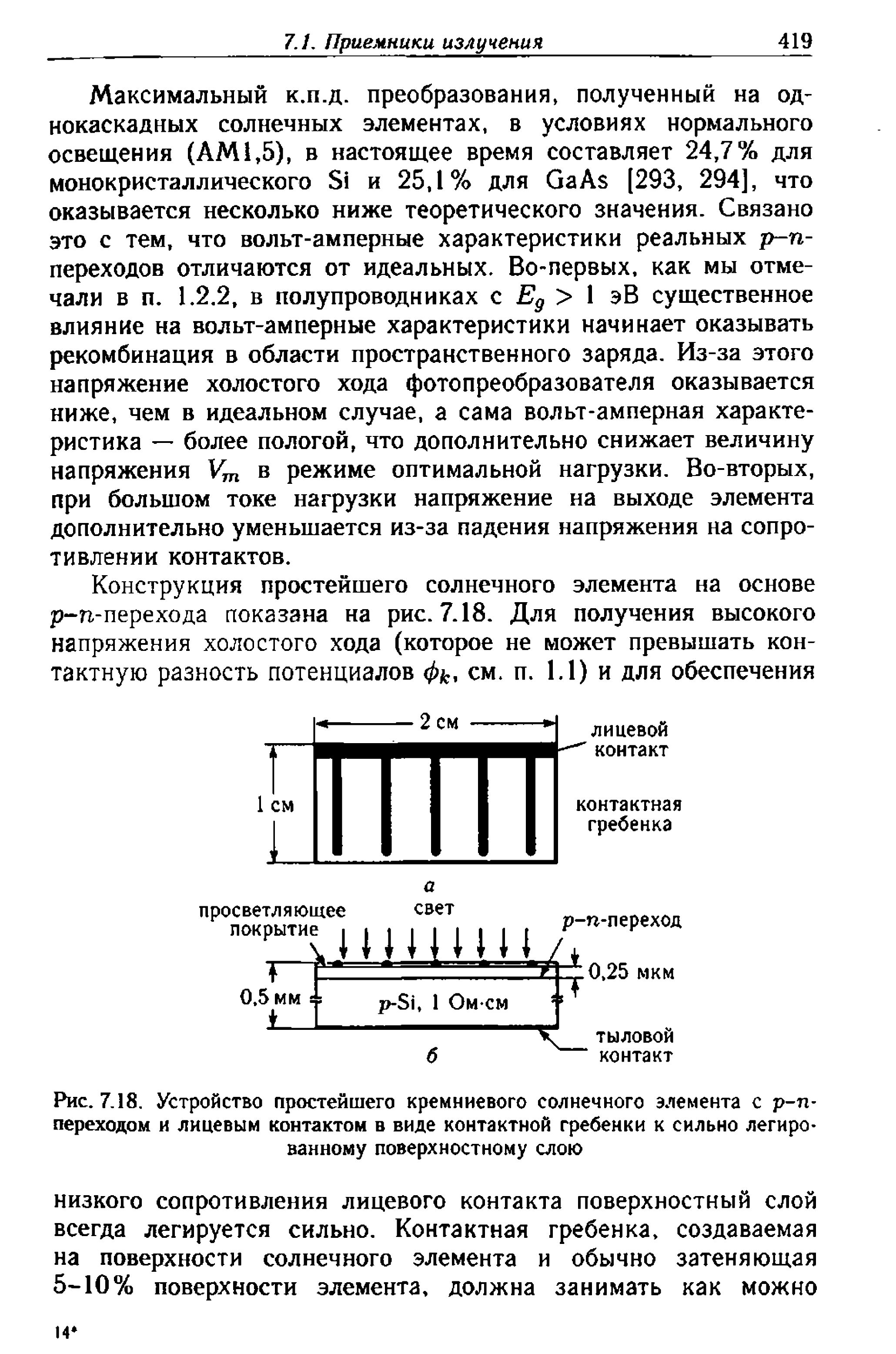

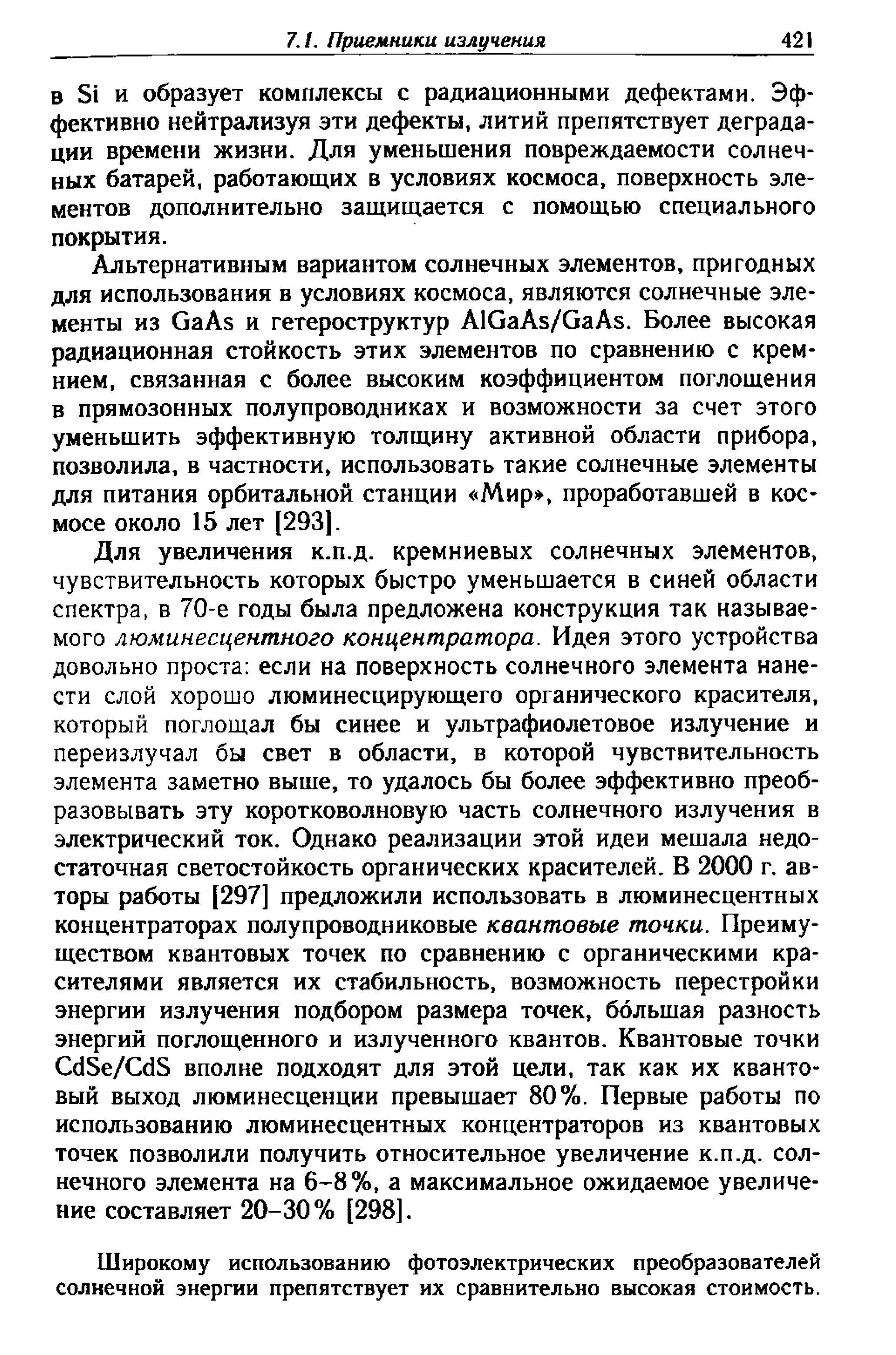

Конструкция простейшего солнечного элемента на основе

р-п-перехода показана на рис. 7.18. Для получения высокого

напряжения холостого хода (которое не может превышать кон-

тактную разность потенциалов <f>k, см. п. 1.1) и для обеспечения

2 см

просветляющее

покрытие ММ

0,5 мм г

i

Q

свет

р- Si, 1 Омсм

лицевой

контакт

контактная

гребенка

р-гг-лереход

0,25 мкм

тыловой

контакт

Рис. 7.18, Устройство простейшего кремниевого солнечного элемента с р-л

переходом и лицевым контактом в виде контактной гребенки к сильно легиро

ванному поверхностному слою

низкого сопротивления лицевого контакта поверхностный слой

всегда легируется сильно. Контактная гребенка, создаваемая

на поверхности солнечного элемента и обычно затеняющая

5—10% поверхности элемента, должна занимать как можно

14*

420 Гл. 7. Опгпоэлектронные приборы

меньшую площадь, обеспечивая при этом достаточно низкое

сопротивление контакта. Поверхностный легированный слой на-

меренно делается очень тонким (0,1-0,5 мкм), чтобы элемент

сохранял высокую эффективность преобразования и в коротко-

волновой части спектра излучения Солнца, которое поглощается

в очень тонком слое полупроводника (сильно легированный слой

характеризуется невысоким временем жизни и поэтому носите-

ли, рождаемые вблизи поверхности полупроводника, наиболее

сильно подвержены поверхностной рекомбинации). Для умень-

шения отражения света от границы раздела кремний-воздух

на поверхности солнечных фотопреобразователей создается про-

светляющее покрытие (из SiC>2, Si3N4, ТагОб) или поверхности

элемента придается рифленая форма. В последнем случае гео-

метрия бороздок на поверхности подбирается так, чтобы поток

света, отраженный от поверхности элемента, вновь направлялся

на солнечный элемент; это обеспечивает более полное поглоще-

ние света [14].

Отдельный кремниевый солнечный элемент площадью 2 см

2

развивает напряжение холостого хода V^x = 0,5-0,6 В и имеет

ток короткого замыкания 30-80 мА при освещении AM 1,5;

последовательно-параллельное соединение таких элементов

в солнечную батарею позволяет получить от нее существенно

ббльшие напряжение и ток.

При использовании солнечных элементов в условиях космоса

особое значение приобретает вопрос об их радиационной стой-

кости. Дело в том, что облучение этих элементов частицами

высоких энергий приводит к рождению в полупроводнике ра-

диационных дефектов. Влияние этих дефектов на время жизни

можно с хорошей точностью описать уравнением

- = 1 + КФ, (7.34)

г т

0

где г и то — время жизни в облученном и необлученном ма-

териале, Ф — поглощенная доза радиации, а К — константа,

зависящая от вида частиц, Уменьшение времени жизни приво-

дит к уменьшению диффузионной длины (то есть уменьшению

эффективности собирания электронно-дырочных пар) и увели-

чению тока насыщения и тока рекомбинации в области про-

странственного заряда. Оба эти фактора вызывают уменьшение

выходной мощности солнечных элементов (их деградацию).

В работе [296] было показано, что повысить радиационную

стойкость кремниевых р-п-переходов можно дополнительно ле-

гируя кристалл примесью лития, которая легко диффундирует

7.1. Приемники излучения 421

в Si и образует комплексы с радиационными дефектами. Эф-

фективно нейтрализуя эти дефекты, литий препятствует деграда-

ции времени жизни. Для уменьшения повреждаемости солнеч-

ных батарей, работающих в условиях космоса, поверхность эле-

ментов дополнительно защищается с помощью специального

покрытия.

Альтернативным вариантом солнечных элементов, пригодных

для использования в условиях космоса, являются солнечные эле-

менты из GaAs и гетероструктур AlGaAs/GaAs. Более высокая

радиационная стойкость этих элементов по сравнению с крем-

нием, связанная с более высоким коэффициентом поглощения

в прямозонных полупроводниках и возможности за счет этого

уменьшить эффективную толщину активной области прибора,

позволила, в частности, использовать такие солнечные элементы

для питания орбитальной станции «Мир», проработавшей в кос-

мосе около 15 лет [293].

Для увеличения к.п.д. кремниевых солнечных элементов,

чувствительность которых быстро уменьшается в синей области

спектра, в 70-е годы была предложена конструкция так называе-

мого люминесцентного концентратора. Идея этого устройства

довольно проста: если на поверхность солнечного элемента нане-

сти слой хорошо люминесцирующего органического красителя,

который поглощал бы синее и ультрафиолетовое излучение и

переизлучал бы свет в области, в которой чувствительность

элемента заметно выше, то удалось бы более эффективно преоб-

разовывать эту коротковолновую часть солнечного излучения в

электрический ток. Однако реализации этой идеи мешала недо-

статочная светостойкость органических красителей. В 2000 г. ав-

торы работы [297] предложили использовать в люминесцентных

концентраторах полупроводниковые квантовые точки. Преиму-

ществом квантовых точек по сравнению с органическими кра-

сителями является их стабильность, возможность перестройки

энергии излучения подбором размера точек, большая разность

энергий поглощенного и излученного квантов. Квантовые точки

CdSe/CdS вполне подходят для этой цели, так как их кванто-

вый выход люминесценции превышает 80%. Первые работы по

использованию люминесцентных концентраторов из квантовых

точек позволили получить относительное увеличение к.п.д. сол-

нечного элемента на 6-8%, а максимальное ожидаемое увеличе-

ние составляет 20-30% [298].

Широкому использованию фотоэлектрических преобразователей

солнечной энергии препятствует их сравнительно высокая стоимость.