Латышина Д.И. История педагогики. История образования и педагогической мысли

Подождите немного. Документ загружается.

Раздел

III.

Развитие образования

в

XIX в. 361

Учителя

народных школ

Образованные, любящие свое дело учителя, особенно в глубинке,

встречались редко. Чаще можно было столкнуться с элементарной необ-

разованностью, бескультурьем и, самое страшное, с безразличным отно-

шением к своему делу. Тяжелая ситуация наблюдалась в деревнях, где

царили духовная темнота и невежество. Из рассказов одного из учителей

можно увидеть, какими были деревенские школы и учителя в них.

Школы, о которых рассказывается, были в селах Заячковка и Вербоватое

(Малороссия).

Плечистый рыжебородый крестьянин лет 33, отставной солдат, по

возвращении со службы первое время был сидельцем в кабаке, но на-

рушил правила питейной торговли, и кабак был закрыт. После долгих

колебаний решил пойти в школу. А колебался потому, чтб занятие в

кабаке было гораздо выгоднее школьного — учителю платили всего 50

рублей в год. Никакого свидетельства о праве преподавать в школе он,

конечно, не имел. Его очень тяготили учительские обязанности, и рано

или поздно он все равно хотел бросить учительство, как совершенно

невыгодное занятие. Школа, как и множество других, была в крестьян-

ской избе, разделенной на две половины, в одной комнате помещалась

школа, в другой — «расправа», куда запирали арестантов и где прово-

дились экзекуции. «Комната-школа» низкая, с двумя маленькими, едва

пропускающими свет оконцами, пол земляной. Вдоль стен стояли две

длинные скамьи. В комнате был шкафчик для письменных принадлеж-

ностей, а в нем, кроме них, самодельная скамейка. «Для чего? — А для

порядку». Это очень красноречиво говорило о методах воспитания в

этой школе. Учитель в это время ходатайствовал об устройстве его го-

родовым в ближайшем городе Умани.

Вот

еще один тип деревенского педагога, молодого «ученого».

Он учительствовал недавно, ему было всего 18 лет. Школа — низкая,

темная, сырая и холодная конура. Кроме двух нар, в ней не было никакой

мебели. Дети сидели не раздеваясь. В комнате царил полумрак. Учитель

понятия не

имел

о программе обучения. Сам он получил образование в

церковно-приходской школе, никакого свидетельства об учительском зва-

нии у него не было. Ученики его даже не могли прочесть предложение.

Девочек арифметике не учил, объясняя это тем, что родители желают,

чтобы они «научились только Богу молиться». Сам учитель никаких книг

не знал и не читал. Мечтал летом устроиться кучером к местному поме-

щику. Таких учителей было немало в деревенских школах.

Доля народного учителя была настолько тяжелой, что добровольно на

нее решались или самые преданные идее просвещения народа люди, или

те, кому больше некуда было податься. Еще в середине XIX в. назначение

362 Часть

И.

История воспитания, образования и педагогической мысли в России (до XX в.)

на учительскую должность

было

наказанием, которому подвергали за

«плохие успехи и дурное поведение» студентов; священнослужителей за

провинности отправляли также в народные учителя.

Чрезвычайно низок был заработок учителя, поэтому ему приходилось

заниматься хозяйством, чтобы прокормить свою семью. Тут уж было не

до книг и не до мыслей о хорошей учительской работе.

Но материальная необеспеченность и нужда представляли не самое

большое зло в жизни народного учителя. Каждый из них заранее знал,

что придется голодать и холодать, идя в учителя. Гораздо труднее было

примириться с тяжелым правовым положением, а вернее, с полным

бесправием. У учителя было несчетное количество «начальников». По-

мимо прямого школьного начальства, много местного — в лице священ-

ника, старшины, школьного попечителя, писаря, урядника и т.п. И все

они считали своим долгом осуществлять слежку за каждым шагом, каж-

дым словом учителя, а ему нужно было угодить всем. Самые разнооб-

разные предписания от начальства определяли его жизнь. Это было за-

прещение учителям собираться вместе и толковать о своих нуждах,

читать либеральные журналы и газеты и даже запрещение «носить

длинные волосы и ногти и красные рубахи» и приказ целовать руку

законоучителя. Все эти правила не имели никакого значения для учеб-

но-воспитательного процесса. Но они отпугивали от школы людей ду-

мающих и свободолюбивых.

Были среди учителей и другие личности. Это люди, преданно служив-

шие великой цели образования народа. Среди таких истинно народных

учителей был учитель сельской школы Н.П. Столпянский.

Об отношении его к своей школе говорил даже внешний ее вид. Она

резко отличалась от прочих изб местом, ее окружающим — двором,

садом,

улицей. Все это выделялось внутренней опрятностью. Около школы

была посажена большая роща, разбитая на строгие ряды; лиственные де-

ревья: береза, осина, ветла, ольха, липа; мелкие кустарники; фруктовые

деревья; ягодные лесные деревья и кустарники: рябина,

калина,,

бузина,

черемуха; хвойные деревья. Посадку деревьев и уход за ними осуществля-

ли учащиеся и делали это с удовольствием. На другой десятине земли при

школе был огород.

Привлекал и внешний вид учителя: чистое и аккуратное платье, боро-

да и волосы — всегда причесаны и пострижены.

Стиль отношений в школе, где он учительствовал, отличался гуманнос-

тью и серьезностью. Он придерживался в своей работе определенных пе-

дагогических правил: управлять всем педагогическим процессом на заня-

тиях, объяснять все четко и ясно, никогда не наказывать учеников, не

опаздывать на занятия и не затягивать их дольше положенного, вести за-

нятия по хорошо продуманному расписанию и т.п.

Раздел

III

Развитие образования в XIX в. 363

Многие пособия были сделаны им самим для учащихся. Так, 200 ярко

окрашенных счетных палочек разной длины и толщины; модели геомет-

рических фигур, большие счеты.

Для изучения родной природы были собраны образцы местных рас-

тений, местных овощных культур, хлебных растений и т.п.

Были собраны коллекции ископаемых, тканей и многое другое. Все

это использовалось учителем в обучении детей.

Н.П. Столпянский разработал и опубликовал несколько учебников:

«Народная азбука», «Учебная книга для чтения в сельских школах» и дру-

гие, а также «Руководство для сельских учительниц и учителей».

Для народной школы были характерны уважение к обычаям народа,

простые, задушевные, проникнутые добродушием дружеские отношения

учащихся между собой, постоянная готовность помочь друг другу, поде-

литься куском хлеба, листком бумаги, помочь разобраться в уроке.

Таким образом, совершенно очевидна многоликость начальной

школы, ее учителей и учеников.

Глава 13

ЖЕНСКОЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

§ 1. Развитие женскою образования. § 2. Педагогическое образование

§ 1. РАЗВИТИЕ ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Началом женского образования можно назвать середину XVIII в., когда

были созданы Смольный институт благородных девиц и появилось не-

сколько пансионов для девушек (платные, частные). Устав 1786 г. открыл

доступ девочкам в малые и главные народные училища. Но учебных заве-

дений было так мало, что они охватывали лишь незначительное число де-

вочек и девушек. Женское образование по-прежнему оставалось преиму-

щественно домашним, а об образовании крестьянок говорить не

приходится вообще.

В начале XIX в. начали развиваться женские пансионы, закрытые ин-

ституты и школы. Но заметного изменения в состояние женского обра-

зования они не внесли.

Те классы главных народных училищ, в которые принимались раньше

девочки, были преобразованы в начале XIX

в.-в

низшие классы гимназий.

А гимназии предназначались только для мальчиков, доступ девочкам в

них был закрыт.

Девочки

могли обучиться наряду с мальчиками лишь в

приходских училищах.

364

Часть 11. История воспитания, образования и педагогической мысли в России (до XX в.)

Пансионы и школы были делом частной инициативы; ни сословные, ни

государственные, ни общественные учреждения не участвовали в их откры-

тии. Так как плата с пансионерок была высока, можно сделать вывод о том,

что учились в пансионах дети состоятельных родителей дворянского и ку-

печеского сословий. Для дочерей разночинцев были редкие частные школы.

Число учащихся в пансионах было невелико: так, один из лучших пан-

сионов Смоленской губернии имел всего 30 воспитанниц, Родители,

имеющие средний достаток, не могли дать своим дочерям необходимого

образования. Но ясно уже осознавалась многими людьми потребность в

женском образовании.

В

20—40

гг. XIX в. число училищ, где могли обучаться девочки, немно-

го увеличивается. Их открывали Министерство народного просвещения

(частные), Министерство государственных имуществ и другие ведомства.

В сельских училищах для мальчиков стали создаваться классы для девочек

(для государственных крестьян). Некоторые помещики также открывали

школы для девочек. Но все это были единичные факты.

Женское образование развивалось по трем основным направлениям:

— сословные учебно-воспитательные заведения;

— гимназии (формально бессословные, но платные);

— высшее образование (тоже платное).

Сословные учебно-воспитательные заведения

В

XIX

в. получают распространение средние учебные заведения закры-

того типа — женские институты. Они находились в Ведомстве учрежде-

ний императрицы Марии. Это Ведомство создавало для разных сословий

особые женские учебно-воспитательные заведения и руководило ими.

Историческая

справка.

Начало Ведомству было положено Павлом I,

назначившим супругу, императрицу Марию Федоровну, главой Воспита-

тельного общества благородных девиц, впоследствии этому обществу было

присвоено наименование «Ведомство учреждений императрицы Марии».

Оно. управляло в России частью учебно-воспитательных и лечебно-благо-

творительных учреждений. К 1917 г. в ведении Ведомства находились:

176 детских приютов;

21 училище для слепых;

70 женских гимназий и институтов;

21 богадельня;

40 больниц и ряд закрытых учебно-воспитательных заведений.

Имелось два типа закрытых женских институтов:

— для благородных девиц;

— для дочерей-сирот среднего офицерского состава, государственной

службы и мещан.

Раздел

Ш.

Развитие образования в XIX в. 365

дворянские

женские институты. Ведомством императрицы Марии

были открыты: два Екатерининских института — в Петербурге (1789) и

в Москве (1802), Павловский институт (1807) — прежнее девичье отде-

ление Военно-сиротского дома.

Продолжал свою деятельность и Смольный институт (для девушек-

дворянок и мещанок).

По образцу этих институтов были открыты:

Патриотический (в Петербурге,

1813)

— организован «Женским пат-

риотическим обществом» для дочерей участников войны

1812

г.;

Харьковский (1817).

Все перечисленные учебно-воспитательные заведения предназнача-

лись для благородных девиц и существовали на средства дворянских об-

ществ и частные пожертвования.

Для дочерей мещан и офицерских сирот:

Мариинский институт в Петербурге, созданный на базе Сиротского

училища (1797);

Мещанское отделение Смольного института;

Классы Воспитательного дома

(1804).

Все принадлежали к Ведомству императрицы Марии.

Самым аристократическим дворянским заведением был Смольный

институт. Менее обеспеченные дворяне обучали дочерей в училищах ор-

дена св. Екатерины. Курс обучения в них был близок к программам

Смольного института.

Показательным учреждением был Мариинский институт

(1797—

1894), где обучались «мещанские девицы». Его главной целью было про-

возглашено «воспитание честных и добродетельных жен, хороших... хозя-

ек, попечительных нянек или надзирательниц над детьми...». Поэтому

большое внимание в программе института отводилось знаниям, необхо-

димым будущей хозяйке. В зависимости от успехов в учении после четы-

рех лет общего образовательного курса воспитанницы делились на два

класса: «способных» и «неспособных» к умственному труду (учебный и

хозяйственный классы).

Общеобразовательные дисциплины (4 года): Закон Божий, начала

арифметики, письмо, русский и иностранные языки, начальные сведения

по географии, истории, бухгалтерии, обучали рисованию,

вышиванию,

другому рукоделию. Дальше шло разделение учебных планов и программ:

в учебном классе — продолжалось изучение названных наук; в хозяйст-

венном — практические занятия: учили готовить пищу, сохранять припа-

сы, вести домашние счета и т.п. Из учебного класса выходили учительни-

цы, гувернантки для домашнего воспитания; из второго — экономки,

рукодельницы, няньки.

366 Часть

II.

История воспитания, образования и педагогической мысли в России (до XX в.)

В работе этого института деятельное участие принимал

известный,

пи-

сатель

В.Ф.

Одоевский, являвшийся членом совещательного комитета

Ма-

риинского института.

К середине XIX в. женские институты

были

созданы в Одессе, Казани,

Киеве, Оренбурге, Иркутске, Астрахани, Нижнем Новгороде, Тамбове,

Саратове и в других городах (30 институтов).

В 1852 г. все женские учебные заведения были разделены на 4 разря-

да, и для каждого из них был разработан учебный план, который давал

образование девицам в соответствии с их будущим

предназначением.

I

разряд высший — Воспитательное общество благородных девиц

(Смольный институт), Петербургское и Московское училища ордена

св. Екатерины, Патриотический, Павловский институты и институты бла-

городных девиц в губерниях (Киевский, Харьковский, Казанский, Сара-

товский и Тамбовский институты), Для дочерей потомственных дворян.

II разряд средний — Павловский институт (I отделение); Александров-

ские

училища

— мещанское отделение Смольного в Петербурге и Москве

при Екатерининском институте; Петербургский, Московский и Симбир-

ский Дома трудолюбия; Астраханский и Девичий институт в Восточной

Сибири. Для дочерей менее знатных дворян, почетных граждан и купцов.

III разряд низший — Александровский сиротский дом, Павловский

институт (солдатское отделение), Иркутский сиротский дом, школы

«Патриотического и человеколюбивого общества», Петербургский, Мос-

ковский, Кронштадтский сиротские дома и др.

IV разряд низший — специальные заведения: сиротские институты

воспитательных домов в Петербурге и Москве, Александровский сирот-

ский институт и повивальные училища в Петербурге и Москве. Для доче-

рей лиц всех сословий (неподатных).

Главным критерием разделения на разряды стала программа обуче-

ния в них. Чем выше был разряд, тем больше внимания уделялось изуче-

нию наук. В заведениях низших разрядов, например, преподавались пред-

меты, необходимые для «бедных детей». Кроме того, в двух первых

разрядах учебных заведений много времени отводилось обучению рисо-

ванию, пению, музыке, танцам. В последних разрядах учебных заведе-

ний — рукоделию и хозяйственным работам.

Однако удовлетворить постепенно возрастающие образовательные

потребности общества эти учебные заведения не могли: закрытые сослов-

ные заведения, институты и епархиальные училища были доступны лишь

для дочерей дворян, чиновников и духовенства, частные пансионы — для

детей богатых лиц. Но и их было мало.

В 50-х гг. были собраны данные о женских учебных заведениях. Из

большинства губерний начальство сообщало, что в их губернии нет ни

одного учебного заведения для дочерей небогатых семейств, а во многих

Раздел

III.

Развитие образования в XIX в. 367

не было и частных женских пансионов. Не было таких заведений даже в

столичных городах (Санкт-Петербурге и Москве). Нужду в женском об-

разовании частично удовлетворили гимназии.

Гимназии

Возникновение первых женских гимназий в России относится к нача-

лу 60-х гг. XIX в.

Самой первой женской гимназией можно считать открытую в 1857 г.

в Костроме помещиком Григорьевым на свои средства женскую гимна-

зию для всех сословий.

Заслуга организации и распространения женских гимназий в России

принадлежала профессору педагогики Главного педагогического институ-

та (Санкт-Петербург), инспектору классов в женском Павловском инсти-

туте

НА.

Вышнеградскому.

Большой вклад в постановку женского образо-

вания внесли

В.

И. Водовозов и

К.Д.

Ушинский.

В

1858 г. были открыты училища в Вологде, Тотьме, Твери,

Усть-Сы-

сольске,

Рязани, Чернигове, Туле, Смоленске и Нижнем Новгороде. Им

было дано право называться гимназиями, так как учебный курс их, по

существу, мало чем отличался от мужских гимназий. Правда, вместо

«мертвых» древних языков здесь обстоятельно изучались новые.

К 1874 г. уже было 189 женских гимназий с общим числом учащихся

25

565

человек. Гимназическое образование развивалось активно.

Вторым крупным начинанием НА. Вышнеградского было учреждение

Педагогических курсов (с 1859 г.), являвшихся завершением учебно-вос-

питательного процесса гимназий. Курсы были, таким образом, первым

шагом на пути женщин к высшему образованию.

Женские государственные учебные заведения в основном имели при-

надлежность или к Министерству народного просвещения (гимназии и

прогимназии), или к Ведомству учреждений императрицы Марии (инсти-

туты, гимназии и прогимназии —

мариинские).

Гимназии Ведомства учреждений императрицы Марии имели семи-

летний курс обучения. По окончании выпускницы получали аттестат до-

машней учительницы, а получившие награду (медаль или книгу) — ат-

тестат домашней наставницы и право без экзаменов поступать на

платные педагогические курсы. Знания оценивались по двенадцати-

балльной системе.

Женские гимназии Министерства народного просвещения с 1870 г.

имели свой устав. Обучение в них было также семилетним, был и восьмой

класс — педагогический. После семи классов воспитанницы получали ат-

тестат учительницы, с медалью — домашней наставницы. После оконча-

ния восьми классов можно было поступить без экзаменов на платные

368 Часто II. История воспитания, образования и педагогической мысли в России (до XX в.)

Высшие женские курсы.

Гимназии

также были платными. Система

оценки знаний — пятибалльная.

В 1862 г. был утвержден «Устав женских гимназий Ведомства учреж-

дений императрицы Марии».

Приведем некоторые формулировки Устава:

«§ 1. Состоящие в Ведомстве учреждений императрицы Марии жен-

ские гимназии имеют цель... дать детям образование, соответствующее бу-

дущим их потребностям.

§ 2. Обучающиеся в сих гимназиях девицы живут у своих родителей

или родственников.

§ 4. К посещению гимназий допускаются девицы всех сословий и ве-

роисповеданий, показавшие для поступления в них достаточные позна-

ния, в возрасте

9—10

лет.

§ 5. Женские гимназии, находясь в Ведомстве учреждений императ-

рицы Марии, имеют счастье состоять под Высочайшим покровительством

их императорских Величеств. Высшее управление гимназиями сосредото-

чивается в лице главноуправляющего ведомством упомянутых учрежде-

ний; ближайшее же заведование оными вверяется Попечителям, Монар-

шею волею назначаемым.

§ 6. При каждой гимназии состоят следующие лица и учреждения:

начальник, главная надзирательница, классные надзирательницы, настав-

ники и наставницы, конференция и хозяйственный комитет. (...)

§11.

Для содействия главной надзирательнице при каждой гимна-

зии состоят классные надзирательницы: классные надзирательницы...

должны быть избираемы преимущественно из вдов, получивших обра-

зование в каком-либо институте или гимназии, за неимением же вдов,

могут быть определяемы на означенные должности и девицы, по окон-

чании

ими

полного учебного курса в упомянутых заведениях и по при-

обретении некоторой опытности в воспитании детей. В исключитель-

ных случаях, главноуправляющему собственною Его императорского

Величества канцелярией по учреждениям императрицы Марии предо-

ставляется испрашивать соизволения Ее императорского Величества на

назначение классными надзирательницами в женских гимназиях ведом-

ства лиц замужних. (...)

§ 21. Учебный курс женских гимназий заключает в себе следующие

предметы: 1) Закон Божий; 2) русский язык и словесность; 3) француз-

ский язык; 4) немецкий язык; 5) историю; 6) географию; 7) естествоведе-

ние; 8) арифметику и геометрию; У) начала педагогики; 10) чистописание;

11) рисование; 12) пение; 13) женские хозяйственные рукоделия;

14) танцы. Из числа сих предметов обучение французскому и немецкому

языкам, равно танцам, может быть и необязательным для всех учениц...

§ 22. Учебный курс начинается с 7 августа и оканчивается 15 июня.

Раздел

III.

Развитие образования в XIX в.

369

§ 24. Число учениц в классе должно быть не более 40. В противном

случае класс делится на параллельные отделения. (...)

§ 28. Сверх семи классов

общего

курса при гимназиях могут быть

устраиваемы педагогические курсы, в которых бы девицы, окончившие

общий курс и предназначающие себя к наставнической деятельности,

могли получить специальное педагогическое образование; равно пригото-

вительные классы для элементарного обучения тех детей, кто по своему

развитию не может быть принят в низший класс гимназии.

§ 29. Источниками для содержания гимназии служат: а) плата, взимае-

мая с учениц за право пользования уроками; б) постоянные или едино-

временные для некоторых гимназий пожертвования и другие местные

пособия; в) производимое некоторым гимназиям ежегодное пособие из

сумм Ведомства учреждений императрицы Марии. (...)

§ 31. Установленная за учение плата вносится вперед за полгода».

К концу XIX в. наряду с государственными женскими гимназиями су-

ществовало большое количество частных, но все они были

платными.

Во второй половине XIX в. растет число женских средних учебных заве-

дений духовного ведомства — епархиальных училищ, открывавшихся с раз-

решения Синода. Это полузакрытые учебные заведения, по выходе из кото-

рых их воспитанницы получали право преподавания в начальных школах.

Общей особенностью женских учебных заведений этого периода

стало более широкое понимание их целей: не только подготовка честных

и добродетельных жен и матерей, но и общее развитие девушек, подго-

товка их к практической деятельности. . .

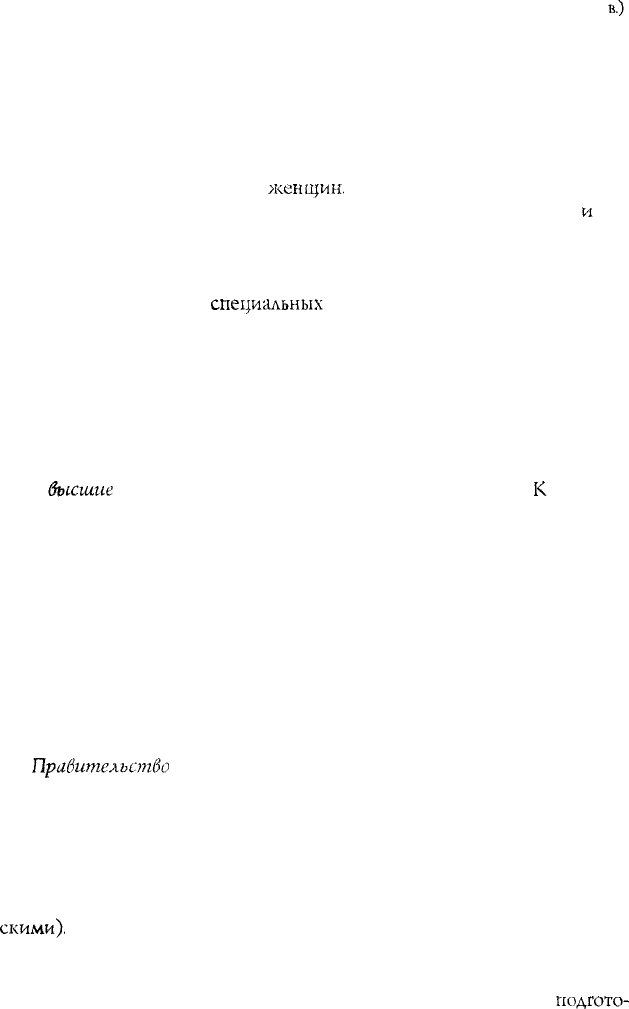

Расходы на мужские и женские учебные заведения (нач. XX в.)

Статья расхода

Из

государственною

казначейства

Пособия:

от дворянства

от духовенства

от городских обществ

от

земств:

губернских

уездных

от частных лиц

Плата за учение

% с капиталов

Из других

источников

Учебные заведения

мужские

58,1%

0,7%

8%

3,2%

1,2%

1,5%

3,2%

17,77=

2,7%

3,7%

женские

11,4%

0,2%

5,37=

6,07=

1,9%

2,3%

7%.

41,4%

9,4%

15,1%

370 Часть 11. История воспитания, образования и педагогической мысли в России (до XX

к.)

Как видим, гимназическое женское образование не стало обязаннос-

тью государства.

Высшее женское образование

•-

В XIX в. стали постепенно разрушаться некоторые веками установив-

шиеся традиции, касающиеся

женщин.

Женщины уже не могли удовле-

твориться лишь тем образованием, которое было им доступно,

и

той

ролью, которая им традиционно отводилась. Появилась жажда знания,

стремление к активной общественной деятельности.

Среди женщин среднего класса, кроме того, появилась необходимость

приобретения каких-то

специальных

практических знаний и навыков, с

помощью которых можно было бы обеспечить семью материально. Они

также остро нуждались в образовании.

Но женщины в России середины XIX в. не имели равных прав с муж-

чинами не только в политической и экономической жизни, но и в области

образования. Женских школ — как начальных, так и средних — было зна-

чительно меньше, чем мужских, программы женских училищ были уже

по своему объему и содержанию,

В

вьссшие

учебные заведения женщин не допускали вообще.

К

середине

XIX в. среди женщин наблюдается массовое стремление к получению выс-

шего образования. Нельзя сказать, чтобы вполне естественное и законное

стремление женщин к образованию было встречено в обществе с пони-

манием. Началась упорная борьба с вековыми предрассудками, с устано-

вившимся привычным укладом жизни.

В этой борьбе женщины обнаружили много энергии и постоянства.

Настойчивая борьба женщин за право на получение образования вы-

звала в 60-х гг. XIX в. живой интерес общественности к проблеме женско-

го образования; кроме дискуссий о путях его развития, стали создаваться

многочисленные комиссии, подаваться в правительство проекты и про-

шения.

Правительство

было вынуждено пойти на уступки в деле женского

образования, но оно не захотело взять на себя материальных забот о

нем. Разрешено было открыть различного рода курсы для женщин,

главным образом педагогические и медицинские. В 1868 г. в Петербур-

ге были открыты Аларчинские и Владимирские курсы, в Москве —

Лубянские курсы, в 1872 г. — педагогические курсы при Обществе

воспитательниц и учительниц (позже они стали называться Тихомиров-

скими).

Однако все эти женские курсы не являлись высшими учебными заве-

дениями и ставили перед собой на первых порах ограниченные цели —

дать слушательницам знания в объеме мужских гимназий ИЛИ

ГЮДГОТО-