Кузин М.И. (ред) Хирургические болезни

Подождите немного. Документ загружается.

4.4.1.2. Гипопаратиреоз

Заболевание обусловлено недостаточностью секреции паратгормона па-

ращитовидными железами, снижением реабсорбции кальция в канальцах

почек, уменьшением абсорбции кальция в кишечнике, в результате чего

развивается гипокальциемия.

В клинической практике наиболее часто встречается послеоперацион-

ный гипопаратиреоз, обусловленный случайным или вынужденным удале-

нием паращитовидных желез при операциях на щитовидной железе (0,5—

3 %), особенно при их локализации в ткани щитовидной железы. Реже на-

блюдается гипопаратиреоз при лучевой терапии, аутоиммунных заболева-

ниях (полиэндокринные аутоиммунные синдромы), вследствие врожденно-

го отсутствия или недоразвития околощитовидных желез, после операций

на околощитовидных железах по поводу гиперпаратиреоза.

В патогенезе заболевания ключевую роль играют гипокальциемия и ги-

перфосфатемия.

Клиническая картина и диагностика. Гипопаратиреоз характеризуется

низким содержанием кальция в крови, приступами болезненных тониче-

ских судорог. Чаще всего судороги возникают в мышцах лица (сардониче-

ская улыбка), верхних конечностей ("рука акушера"), нижних конечностей

("конская стопа"). Они сопровождаются болями в животе, обусловленными

спазмом мышц брюшной стенки и гладкой мускулатуры кишечника. Может

возникнуть ларингоспазм, бронхоспазм с развитием асфиксии.

При латентной (скрытой) тетании в отличие от явной приступы могут

быть вызваны путем применения специальных диагностических проб: при

поколачивании впереди наружного слухового прохода, в месте выхода ли-

цевого нерва возникает сокращение мышц лица (симптом Хвостека); при

наложении жгута на область плеча через 2—3 мин наблюдаются судороги

мышц кисти (симптом Труссо — "рука акушера"); при поколачивании у на-

ружного края глазницы наступает сокращение круговой мышцы век и лоб-

ной мышцы (симптом Вейса).

Лабораторные исследования характеризуются известной триадой — ги-

покальциемией, гиперфосфатемией и гипокальциурией. Послеоперацион-

ная транзиторная гипокальциемия может быть обусловлена травмой либо

ишемией паращитовидных желез, а также резким увеличением поглощения

кальция костями после устранения высокого уровня гормонов щитовидной

железы при операциях по поводу ДТЗ (так называемый костный голод).

В случае постоянной гипокальциемии показано определение уровня парат-

гормона.

Лечение. Приступы тетании купируют медленным внутривенным введе-

нием 10 % раствора кальция хлорида или кальция глюконата. Основную

роль в лечении гипопаратиреоза отводят витамину D

2

(кальциферол, эрго-

кальциферол — 50—100 тыс. ЁД/сутки) и D

3

(холекальциферол) в сочетании

с препаратами кальция (1—2 г/сут). Реже проводят заместительную терапию

паратгормоном.

4.4.1.3. Опухоли паращитовидных желез

Доброкачественные опухоли паращитовидных желез (аденомы) и злока-

чественные опухоли (рак) встречаются редко и практически всегда обладают

гормональной активностью, что является важным диагностическим при-

знаком.

ЯП

Аденомы чаще развиваются из главных паратиреоцитов и локализуются в

одной из нижних желез. При увеличении в размерах нескольких паращито-

видк »ix желез следует провести дифференциальный диагноз с гиперплазией.

В клинической картине на первый план выступают явления гиперпаратире-

оза. В топической диагностике большое значение придают УЗИ с тонко-

игольной биопсией, комбинированному радиоизотопному исследованию с

20|

Т1 и ""'Тс, КТ и МРТ. В сложных диагностических случаях выполняют се-

лективную артериографию и селективный забор венозной крови для иссле-

дования уровня паратгормона. Лечение хирургическое — удаление аденомы.

Рак. Злокачественную трансформацию парашитовидных желез выявляют

при первичном гиперпаратиреозе в 0,5—4,6 % наблюдений. Заболевание

встречается с одинаковой частотой у мужчин и женщин обычно в возрасте

50—60 лет. Описана семейная форма рака, а также рак паращитовидных же-

лез при синдроме МЭН-1.

Симптомы заболевания типичны для первичного гиперпаратиреоза, веду-

щим является выраженная гиперкальциемия. Гормонально-неактивные

формы диагностируются крайне редко (менее 5 %). Размеры карциномы

обычно больше, чем размеры аденомы. Пальпируемые образования на шее

определяются лишь в 5 % наблюдений. Почти у 30 % больных выявляются

метастазы в регионарные лимфатические узлы шеи, нередко они тесно

спаяны с щитовидной железой, трахеей, пищеводом, что затрудняет удале-

ние опухоли. Иногда развивается парез возвратного гортанного нерва. От-

даленное метастазирование происходит преимущественно в легкие, реже —

в печень и кости. Топическая диагностика опухоли аналогична таковой при

аденомах паращитовидных желез. Интраоперационное УЗИ позволяет оце-

нить связь опухоли с окружающими опухолями.

Лечение хирургическое — удаление опухоли с прилегающей долей щито-

видной железы. При увеличении регионарных лимфатических узлов выпол-

няют лимфаденэктомию. Во время операции следует избегать разрыва кап-

сулы опухоли с целью профилактики имплантационного рецидива. Мест-

ные рецидивы наблюдаются часто — до 50 %.

Морфологический диагноз установить трудно даже опытному патологу.

Глава 5. МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

Молочные железы развиваются из эктодермы и являются видоизмененными кожными по-

товыми апокринными железами. Каждая молочная железа располагается на фасции, покры-

вающей большую грудную мышцу, на уровне III—VII ребра между передней подмышечной и

окологрудинной линиями соответствующей стороны. Железа состоит из 15—20 долей, распо-

ложенных радиарно по отношению к соску, окруженных рыхлой соединительной и жировой

тканью. Доля представляет собой альвеолярно-трубчатую железу с млечным протоком, откры-

вающимся на вершине соска. Перед выходом на сосок протоки расширяются, образуются

млечные синусы. Сосок окружен нежной пигментированной кожей (areola mammae) в радиусе

около 4 см.

Молочная железа находится в соединительнотканном футляре, образующемся из поверх-

ностной фасции, которая расщепляется на две пластинки, окружая молочную железу. Между

задней поверхностью фасциального футляра и собственной фасцией большой грудной мышцы

расположен слой рыхлой жировой клетчатки.

Молочную железу условно разделяют на 4 квадранта — 2 наружных (верхний и нижний) и

2 внутренних (верхний и нижний). Центральную зону образуют ареола и сосок (рис. 5.1).

Кровоснабжение осуществляют ветви внутренней грудной артерии (60 %), латеральной груд-

ной артерии (a. thoracica lateralis) и ветви второй и третьей межреберных артерий (a.intercosta-

6 — 2375

81

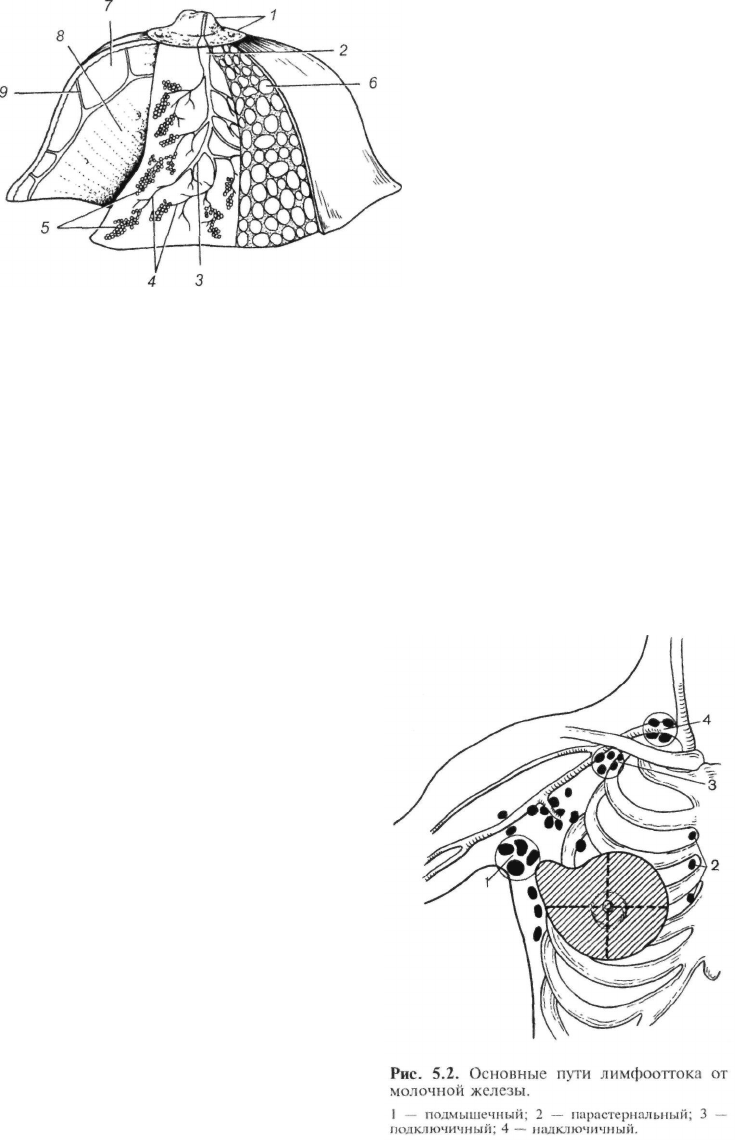

Рис. 5.1. Анатомия молочной железы.

1 — сосково-ареолярный комплекс; 2 — млечный синус; 3 —

центральный проток; 4 — млечные протоки; 5 — доли желе-

зистого тела; 6 — поверхностная фасция; 7 — жировая кап-

сула; 8 — фиброзная ткань; 9 — связки Купфера.

lis). Глубокие вены сопровождают ар-

терии и впадают в подмышечную,

внутреннюю грудную, латеральную

грудную и межреберные вены, час-

тично в наружную яремную вену. Из

поверхностных вен кровь оттекает в

кожные вены шеи, плеча, боковой

стенки груди и вены эпигастральной

области. Поверхностные и глубокие

вены образуют сплетения в толще

железы, коже, подкожной клетчатке

и широко анастомозируют между со-

бой, с венами соседних областей и

другой молочной железы.

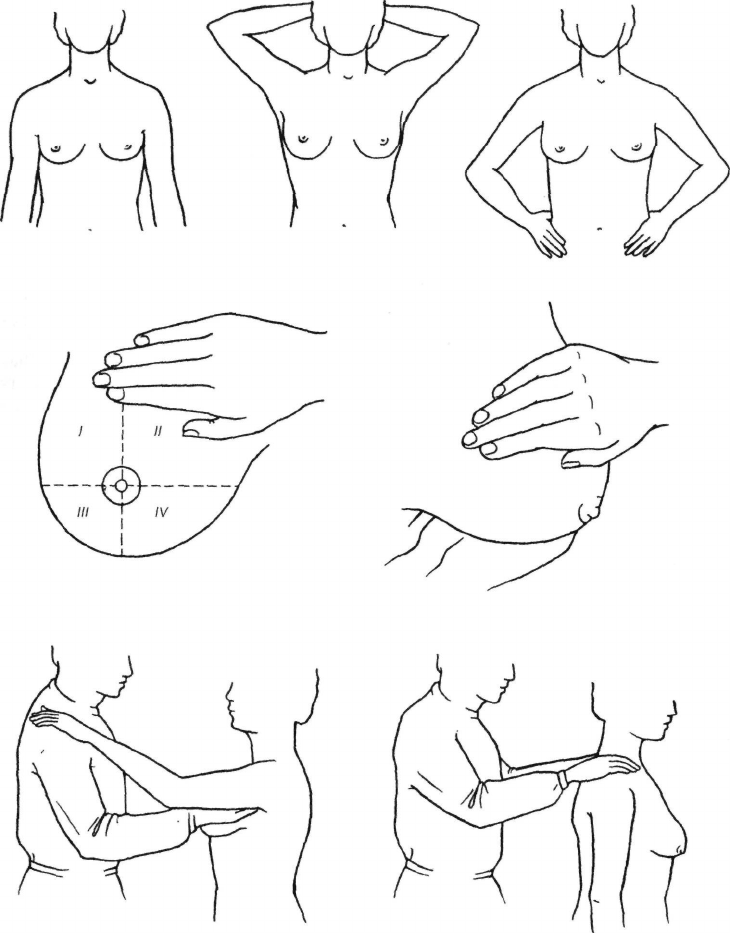

Лимфоотток от наружных квад-

рантов молочных желез происходит

главным образом в подмышечные

лимфатические узлы (рис. 5.2), кото-

рые сообщаются с над- и подключич-

ными лимфатическими узлами; от

медиальных квадрантов — в сосуды,

идущие по ходу v. thoracica interna, в

парастернальные и интерпектораль-

ные лимфатические узлы. Часть лим-

фы оттекает по лимфатическим сосу-

дам, расположенным между большой

и малой грудными мышцами, вливаясь в глубокие подмышечные и подключичные лимфати-

ческие узлы.

В целях стандартизации методики и объема удаляемых лимфатических узлов подмышечную

ямку принято разделять на 3 уровня: первый уровень — лимфатические узлы, расположенные

кнаружи от малой грудной мышцы по ходу подключичной вены, подлопаточные, подмышеч-

ные (в том числе центрально расположенные); второй уровень — лимфатические узлы в под-

мышечной ямке, располагающиеся под малой грудной мышцей; третий уровень — труднодос-

тижимые подключичные лимфатические узлы, расположенные медиальнее малой грудной

мышцы. Для их удаления приходится рассекать малую грудную мышцу, сильно оттянув ее

крючком в медиальном направлении, или уда-

лять ее.

Иннервация происходит за счет мелких вет-

вей плечевого сплетения и II—VII веточек

межреберных нервов.

Основная функция молочных желез — син-

тез и секреция молока. Строение и функция

молочных желез существенно меняются на

разных этапах менструального цикла, беремен-

ности, лактации. Эти изменения определяются

функцией эндокринных желез.

С 10—12-летнего возраста у девочек начи-

нают вырабатываться фолликулостимулирую-

щий и лютеинизирующий гормоны передней

доли гипофиза, которые обусловливают пре-

вращение примордиальных фолликулов яич-

ников в зрелые фолликулы, секретирующие

эстрогены. Под влиянием эстрогенов начина-

ются рост и созревание половых органов и мо-

лочных желез. С наступлением менструального

цикла под действием прогестерона (гормон

желтого тела) происходит развитие концевых

секреторных отделов молочных желез. В пред-

менструальном периоде количество желези-

стых ходов в молочной железе увеличивается,

они расширяются, доли становятся отечными,

эпителиальный слой набухает, вакуолизирует-

ся. В послеменструальном периоде отечность р

И

с. 5.2. Основные пути лимфооттока от

долей, инфильтрация вокруг крупных ходов молочной железы.

исчезают. . „ „ „ „

При беременности на состояние молочных ' ~ подмышечный; 2 - парастернальный; 3 -

к к

подключичный; 4 — надключичный.

82

желез оказывают влияние гормоны, вырабатываемые плацентой, — хорионический гонадотро-

пин, пролактин, а также гормоны истинного желтого тела. Синтез гормонов передней доли ги-

пофиза в этот период снижен. В молочной железе под влиянием гормонов происходит гипер-

плазия железистых долек. После родов и отхождения плаценты вновь активируется функция

аденогипофиза. Под влиянием пролактина и гормонов задней доли гипофиза (окситоцины) на-

чинается лактация. По ее окончании молочная железа подвергается физиологической инво-

люции.

В климактерическом периоде по мере снижения функции яичников снижается уровень эс-

трогенов и компенсаторно повышается содержание в крови фолликулостимулирующего гормо-

на. Молочная железа уменьшается, железистая ткань замещается фиброзной и жировой. Вне-

запная инволюция молочной железы при абортах и прекращение лактации могут вести к дис-

плазии клеток железистой ткани.

5.1. Методы исследования

Расспрос. В анамнезе обращают внимание на перенесенные заболевания

молочной железы, на такие симптомы, как боль, уплотнение отдельных час-

тей молочной железы, выделения из сосков, изменения кожи и др., возни-

кающие в связи с менструальным циклом, беременностью, лактацией. Вы-

ясняют характер менструального цикла, в каком возрасте появились менст-

руации и в каком закончились, когда были первые роды; течение беремен-

ностей, родов, характер лактации. Уточняют наличие гинекологических за-

болеваний, операций на половых органах, число абортов.

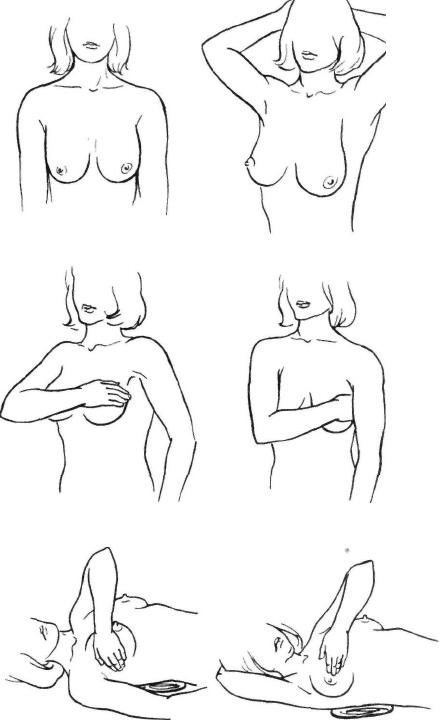

Физикальные методы исследования (рис. 5.3). Осмотр молочных желез

проводят в светлом помещении (женщина должна быть раздета до пояса) в

положении пациентки — стоя с опущенными руками, стоя с поднятыми ру-

ками и в положении лежа на спине и на боку. Подобная методика позволяет

выявить малозаметные симптомы. Обращают внимание на развитие молоч-

ных желез, их размер, форму, уровень стояния молочных желез и ареол

(симметричность), а также на состояние кожи, сосков, ареол. Известно, что

сосудистый рисунок, окраска кожи, втяжения ее, деформация контуров,

изъязвление соска и ареолы могут быть очень важными признаками рака и

других заболеваний молочной железы.

Пальпацию производят в положении стоя, лежа на спине и боку. При по-

верхностной пальпации кончиками пальцев исследуют область ареолы, за-

тем периферические отделы железы — последовательно, начиная от верхне-

наружного квадранта к верхневнутреннему, а затем — от нижневнутреннего

к нижненаружному квадранту. В такой же последовательности производят

глубокую пальпацию. Сначала пальпируют здоровую молочную железу. При

выявлении опухолевидного образования определяют его размеры, конси-

стенцию, характер поверхности, подвижность по отношению к коже. Затем

пальпируют подмышечные, подключичные и надключичные лимфатиче-

ские узлы. Больная должна расслабить руки, положив их себе на талию или

на плечи исследующего. При пальпации надключичных лимфатических уз-

лов лучше стоять позади больной; она должна слегка наклонить голову в

сторону обследования для расслабления грудино-ключично-сосцевидной

мышцы. Определяют величину, консистенцию, количество, подвижность,

болезненность лимфатических узлов.

Методика самообследования молочных желез. Для раннего выявления

предопухолевых изменений и опухолей молочных желез всем женщинам

старше 25 лет следует рекомендовать самим следить за состоянием молоч-

ных желез, т. е. научиться приемам самообследования, которое следует про-

водить в любой день 1-й недели после каждого менструального цикла

(рис. 5.4).

6*

83

Рис. 5.3. Методика обследования молочных желез.

Осмотр начинается с белья, особенно в тех местах, где оно соприкасалось

с сосками. Наличие пятен (кровянистых, бурых или бесцветных) указывает

на выделения из соска. Они появляются при заболеваниях молочной желе-

зы. Исключение составляют молокоподобные выделения из сосков у недав-

84

но кормивших, когда еще

не завершились измене-

ния, связанные с бере-

менностью и лактацией.

Затем проводят осмотр

молочных желез перед

зеркалом, сначала в поло-

жении с опущенными, а

затем с поднятыми на за-

тылок руками. При этом

нужно медленно повора-

чиваться вправо, потом

влево. Эти приемы дают

возможность определить,

одинаковы ли формы и

размеры молочных желез,

на одном ли уровне рас-

положены молочные же-

лезы и соски, не появи-

лись ли изменения в об-

ласти соска и ареолы, нет

ли втяжения кожи или

выбухания.

Пальпация молочных

желез и подмышечных

впадин облегчается в по-

ложении лежа на спине.

При обследовании наруж-

ной половины правой мо-

лочной железы под пра-

вую лопатку следует поло-

жить подушечку или не-

большой валик из поло-

тенца, правую руку вытя-

нуть вдоль туловища, кон-

чиками пальцев левой ру-

ки, мягкими круговыми

движениями, слегка на-

давливая на молочную железу, ощупывают все ее отделы. Сначала обследу-

ют центр молочной железы (область соска), а затем пальпируют всю железу,

следуя от соска по направлению к наружному ее краю по радиусу кверху,

затем кнаружи, вниз. При ощупывании внутренней половины правой мо-

лочной железы правую руку кладут под голову, а обследование выполняют

левой рукой в такой же последовательности — от центра к внутреннему

краю молочной железы по радиусу кверху, затем кнутри, вниз. Все эти

приемы повторяют при обследовании левой молочной железы.

Специальные методы исследования. Маммография — рентгенологическое

исследование молочных желез без применения контрастного вещества. На

специальном аппарате выполняют рентгенограммы молочных желез в двух

проекциях. При необходимости делают прицельные рентгенограммы с уве-

личением. Метод позволяет установить изменения структуры ткани молоч-

ной железы, выявить опухоль диаметром менее 10 мм, т. е. опухоль такого

размера, которую врач, как правило, не может определить при пальпации

Рис. 5.4. Методика самообследования молочных желез.

85

(непальпируемые опухоли), особенно если она расположена в глубоких от-

делах молочной железы большого размера. Маммография остается наиболее

чувствительным методом обнаружения рака молочной железы, хотя специ-

фичность метода недостаточно велика. Некоторые изменения на маммо-

граммах и пальпаторные данные не всегда являются точными: маммограмма

дает одинаковое изображение злокачественного и доброкачественного узла

и даже вариации нормальной архитектуры железы. Поэтому исследование

целесообразно сочетать с ультразвуковым, позволяющим отличить кистоз-

ный узел от солидного, и другими методами.

Дуктография молочной железы — рентгенографическое исследование

протоков молочной железы после введения в них контрастного вещества.

Показанием являются выделения из сосков. Область ареолы и соска обра-

батывают спиртом. По капле секрета отыскивают наружное отверстие се-

цернирующего млечного протока. В него на глубину 5—8 мм вводят тонкую

иглу с тупым концом. Через иглу под небольшим давлением в проток вводят

0,3—1 мл 60 % раствора верографина или урографина до появления чувства

небольшого распирания или легкой болезненности. Анализ снимков позво-

ляет судить о форме, очертаниях, дефектах наполнения протоков.

Ультразвуковое исследование в настоящее время является одним из ос-

новных методов инструментального исследования молочных желез. УЗИ

дает возможность определить изменения структуры молочной железы, вы-

явить узелки опухоли, провести дифференциальный диагноз между раком

и доброкачественными опухолями молочной железы, выявить образова-

ния небольших размеров (кисты выявляются от 0,5 см в диаметре). Пунк-

ционная тонкоигольная биопсия, проводимая под контролем УЗИ, позво-

ляет получить материал для цитологического исследования и верифика-

ции диагноза быстрее и точнее, чем при маммографии. Непосредственно

перед операцией УЗИ позволяет точно указать локализацию опухоли и бо-

лее приемлемый доступ к ней. В последние годы появились специальные

аппараты для ультразвуковой стереотаксической биопсии молочных же-

лез. Стереотаксический метод позволяет производить не только тонко-

игольную биопсию для цитологического исследования, но и биопсию для

получения столбика ткани и последующего гистологического изучения

препарата. Аппаратура для подобного исследования молочных желез пока

доступна только крупным онкологическим учреждениям. В связи с отсут-

ствием лучевой нагрузки УЗИ можно использовать многократно в любой

возрастной группе.

Магнитно-резонансная томография (MP-томография) позволяет не толь-

ко визуализировать патологический очаг в молочной железе, но и дать ха-

рактеристику его (киста, опухоль, содержащая мало жидкости), а также из-

менениям в окружающей ткани. Этот дорогостоящий метод следует приме-

нять по специальным показаниям.

Морфологическое исследование является основным методом дифференци-

альной диагностики. Для этой цели используют тонкоигольную биопсию

опухоли под контролем УЗИ. Полученный материал, так же как выделения

из соска, подлежит цитологическому исследованию. Отрицательный ответ

не исключает наличия злокачественной опухоли. Только обнаружение опу-

холевых клеток дает уверенность в диагнозе и позволяет наметить план ле-

чения больной до операции. Окончательный ответ в сомнительных случаях

может быть получен только после гистологического исследования удален-

ного сектора, содержащего опухоль. Биопсию следует производить только в

тех лечебных учреждениях, где возможно затем выполнить срочную ради-

кальную операцию.

86

5.2. Пороки развития

Амастия — отсутствие обеих молочных желез.

Мономастия — отсутствует одна молочная железа. Анизомастия —

компенсаторная гиперплазия второй молочной железы при аплазии

первой.

Полимастия (добавочные молочные железы) или полителия (добавочные

соски). Добавочные молочные железы и соски располагаются начиная от

подмышечной ямки до паховой области, но чаще локализуются в подмы-

шечных ямках. В предменструальном периоде, во время беременности и

лактации они набухают, становятся болезненными, в них чаще, чем в нор-

мальных молочных железах, развиваются дисгормональные гиперплазии,

доброкачественные и злокачественные опухоли.

Лечение. Добавочные молочные железы удаляют, по поводу других ано-

малий делают пластические операции.

Микромастия — симметричное недоразвитие молочных желез при эндок-

ринных заболеваниях, встречается чаще в детском возрасте.

Лечение. При двусторонней микромастии проводят коррекцию эндок-

ринных нарушений; у взрослых женщин следует рекомендовать пластиче-

ские операции с косметической целью.

Макромастия — увеличение желез, особенно выражено в детском, пубер-

татном возрасте и во время беременности. В репродуктивном периоде мак-

ромастия наблюдается в менее выраженной форме. У девочек до 10 лет обу-

словлена заболеваниями эндокринной системы, вызывающими преждевре-

менное половое созревание; у мальчиков наблюдается при гормонально-ак-

тивных феминизирующих опухолях половых желез. Макромастия, возник-

шая в пубертатном периоде и во время беременности, быстро прогрессиру-

ет, молочная железа может достигать громадных размеров. При макромас-

тии, наступающей в активном репродуктивном периоде жизни женщины

(вне беременности), рост молочной железы не имеет такого безудержного

характера, как в пубертатном периоде и при беременности. Макромастия

может быть истинной (увеличение железистой ткани) и ложной (чрезмерное

развитие жировой ткани).

Лечение. В детском возрасте проводят коррекцию эндокринных наруше-

ний. При макромастии, возникшей у взрослых женщин вне беременности,

показаны резекция молочной железы и пластические косметические опе-

рации.

Мастоптоз — опущение молочных желез. Потеря упругости тканей с воз-

растом способствует прогрессированию заболевания у тучных женщин, а

также в случае резкого похудания. Появляются боль вследствие нарушения

кровообращения, лимфостаза и отека, мацерация кожи в складках под мо-

лочной железой.

Лечение. При умеренно выраженном мастоптозе рекомендуют ношение

свободных лифчиков, изготовленных по индивидуальным заказам. Моло-

дым женщинам можно рекомендовать пластические операции.

5.3. Повреждения молочных желез

Трещины сосков возникают после родов и в первые месяцы лактации.

Причинами образования трещин могут быть особенности строения сосков

(втянутые, недоразвитые), легкая ранимость кожи соска при кормлении ре-

бенка, недостаточный гигиенический уход за сосками во время кормления.

87

Трещины могут быть одиночными и множественными, поверхностными и

глубокими, при глубоких трещинах возможны кровотечения.

Лечение. Для ускорения заживления трещин рекомендуется: 1) до и после

кормления тщательно обрабатывать соски дезинфицирующими растворами;

2) после кормления прикладывать на соски мазевые повязки, содержащие

антибактериальные вещества (мази на водорастворимой основе, ланолине,

мази, содержащие кортикостероиды). Перед кормлением мазь удаляют,

тщательно обмывают сосок; 3) рекомендуются физиотерапевтические про-

цедуры (ультрафиолетовое облучение области сосков).

Профилактика. Для предотвращения образования трещин сосков следует

до родов проводить регулярный массаж сосков и молочной железы, обмы-

вать железы поочередно теплой и холодной водой, протирать грубым поло-

тенцем. Лифчики и нательное белье должны быть хлопчатобумажными, все-

гда чистыми.

Ушиб молочных желез может вызвать подкожные или глубокие гемато-

мы, некрозы жировой клетчатки. При глубоко расположенных гематомах

возможно развитие ложных кист. При инфицировании гематомы нагнаива-

ются. Замещение некроза жировой клетчатки рубцовой тканью вызывает

деформацию железы, появление плотного узла, втяжение кожи над ним.

Эти изменения могут быть приняты за признаки рака молочной железы.

Лечение. При ушибах железе придают приподнятое положение с помо-

щью повязки. При образовании ложных кист, рубцовых изменений, узлов,

подозрительных на опухоль, выполняют резекцию пораженного участка с

обязательным гистологическим исследованием макропрепарата.

5.4. Воспалительные заболевания

5.4.1 Неспецифические воспалительные заболевания

Острый мастит — воспаление молочных желез. Заболевание может быть

острым и хроническим. Мастит обычно развивается в одной молочной же-

лезе; двусторонний мастит встречается в 10 % наблюдений. Послеродовой

мастит у кормящих женщин составляет около 80—90 % всех заболеваний

острым маститом.

Этиология и патогенез. Возбудителями мастита обычно является стафи-

лококк, стафилококк в сочетании с кишечной палочкой, стрептококком,

очень редко протей, синегнойная палочка, грибы типа кандида. Первосте-

пенное значение придают внутрибольничной инфекции. Входными ворота-

ми являются трещины сосков, протоки (при сцеживании молока, кормле-

нии). Инфекция может распространяться на железу гематогенным или лим-

фогенным путем из других инфекционных очагов. Развитию заболевания

способствуют нарушения оттока молока.

Патологоанатомическая картина. Различают следующие фазы развития

острого мастита: серозную, инфильтративную и абсцедирующую. В фазе се-

розного воспаления ткань железы пропитана серозной жидкостью, вокруг

сосудов отмечается скопление лейкоцитов, характерное для местной реак-

ции на воспаление. При прогрессировании воспалительного процесса се-

розное пропитывание сменяется диффузной гнойной инфильтрацией па-

ренхимы молочной железы с мелкими очагами гнойного расплавления, ко-

торые, сливаясь, образуют абсцессы. Реакция организма на такое воспале-

ние принимает системный характер — в этих случаях развивается синдром

системной реакции на воспаление, фактически болезнь протекает как сеп-

88

сие. Особой тяжестью течения отличаются множественные и гангренозные

формы мастита. По локализации абсцессы делят на подкожные, субарео

лярные, интрамаммарные, ретромаммарные.

Клиническая картина и диагностика. Острый мастит начинается с боли и

нагрубания молочной железы, подъема температуры тела. По мере прогрес

сирования заболевания боль усиливается, увеличивается отек молочной же

лезы, в ней четко определяются болезненные очаги плотной инфильтриро

ванной ткани, появляется гиперемия кожи. Подмышечные лимфатические

узлы становятся болезненными и увеличиваются в размере, повышается

температура тела, появляется озноб. В крови выявляется лейкоцитоз, повы

шение СОЭ. Переход серозной формы мастита в инфильтративную и гной

ную происходит быстро — в течение 4—5 дней. Крайне тяжелое состояние

больных наблюдается при множественных абсцессах, флегмонозном и ган

гренозном мастите. Оно обусловлено переходом контролируемой иммунной

системой местной реакции в тяжелый синдром системной реакции на вос

паление, при котором контроль иммунной системы ослабевает. В связи

этим появляются характерные для тяжелого синдрома системной реакци]

на воспаление признаки — повышение температуры тела до 39 °С и выше

пульс учащается до 100—130 в 1 мин, увеличивается частота дыхания, мо

лочная железа становится резко болезненной, увеличивается в объеме. Ко

жа над очагами воспаления гиперемирована, появляются участки цианоза и

отслойки эпидермиса. В крови отмечается выраженный лейкоцитоз со сдви

гом лейкоцитарной формулы влево, при посеве крови иногда удается выде

лить бактерии. В моче определяется белок. Клиническая картина болезни

этот период сходна с таковой при сепсисе (гнойный очаг, бактериемия, тя

желый синдром системной реакции на воспаление, полиорганная дисфунк

ция жизненно важных органов). На этом фоне часто развивается полиор

ганная недостаточность со смертельным исходом.

Лечение. В начальном периоде острого мастита применяют консерватив

ное лечение: возвышенное положение молочной железы, отсасывание мо

лока молокоотсосом. До определения возбудителей инфекции показана ан

тибиотикотерапия препаратами широкого спектра действия. После бакте

риологического выделения возбудителя препараты назначают с учетом чув

ствительности микрофлоры. Паралелльно с этим проводят интенсивную те

рапию для коррекции метаболических сдвигов. При любой форме мастит

кормление грудью прекращают, чтобы не инфицировать ребенка. Сцежен

ное из здоровой груди женщины молоко используют для кормления ребенка

лишь после пастеризации.

После излечения мастита несколько раз делают посев молока. При отсут

ствии роста микрофлоры разрешают восстановить кормление ребенка гру

дью. При тяжелом течении острого мастита показано подавление лактации

Назначают препараты, ингибирующие секрецию пролактина: бромокрип

тин (парлодел), комбинацию эстрогенов с андрогенами; ограничивают при

ем жидкости. Тугое бинтование груди нецелесообразно. Показанием к по

давлению лактации является быстро прогрессирующий мастит, особенно

гнойный (флегмонозный, гангренозный).

При абсцедирующем гнойном мастите необходимо хирургическое лече

ние — вскрытие абсцесса, удаление гноя, рассечение перемычек между

гнойными полостями, удаление всех нежизнеспособных тканей, хорошее

дренирование двухпросветными трубками для последующего промывания

гнойной полости.

Операцию производят под наркозом. Лишь при небольших подкожных

абсцессах возможно применение местной анестезии. В зависимости от ло