Кузин М.И. (ред) Хирургические болезни

Подождите немного. Документ загружается.

пространяются на вены бедра и выше. В течение 6 мес у 70 % больных с

флеботромбозом глубоких вен конечностей проходимость венозных стволов

восстанавливается, однако у 44 % наблюдается повреждение сосудов, пи-

тающих стенку вены, грубые фибринозные изменения стенок и несостоя-

тельность клапанов глубоких и коммуникантных вен. Глубокие вены пре-

вращаются в трубки, неспособные препятствовать обратному кровотоку.

Вследствие этого значительно повышается давление в венах голени, разви-

вается хроническая венозная недостаточность.

У онкологических больных, как правило, имеется гиперкоагуляция, зна-

чительно увеличивающая риск тромбообразования. При злокачественных

опухолях почек опухолевая ткань подобно тромбу распространяется по про-

свету почечной вены в супраренальный отдел нижней полой вены и полно-

стью или частично перекрывает ее просвет. Опухолевый "тромб" может раз-

растаться вплоть до правого предсердия.

Клиническая картина и диагностика. Клиническая картина тромбоза глу-

боких вен голени в течение 1—2 сут часто бывает стертой. Общее состояние

больных остается удовлетворительным, отмечаются незначительные боли в

икроножных мышцах, усиливающиеся при движениях, небольшой отек

нижней трети голени, болезненность икроножных мышц при пальпации.

Одним из характерных признаков тромбоза глубоких вен голени являются

боли в икроножных мышцах при тыльном сгибании стопы (симптом Хо-

манса) или при компрессии средней трети голени манжеткой сфигмомано-

метра, в которую медленно нагнетают воздух. В то время как у здоровых лю-

дей повышение давления в манжетке до 150—180 мм рт. ст. не вызывает ни-

каких болевых ощущений, больные с тромбозами глубоких вен начинают

испытывать резкую боль в икроножных мышцах уже при небольшом увели-

чении давления.

Клиническая картина становится резко выраженной, когда тромбируют-

ся все три парные глубокие вены голени. Это сопровождается резкой болью,

чувством распирания, напряжения, отеком голени, нередко сочетающимся

с цианозом кожных покровов и повышением температуры тела.

При тромбозе, распространяющемся на бедренную вену, появляется отек

бедра, который никогда не бывает значительным, если не блокируется устье

глубокой вены бедра, имеющее богатую сеть анастомозов с ветвями бедрен-

ной вены. Пальпация по ходу тромбированной вены болезненна. При соче-

тании тромбоза бедренной и подколенной вен иногда возникают отечность,

боли, ограничение движений в коленном суставе. Распространение процес-

са на проксимальный отрезок бедренной вены (выше устья глубокой вены

бедра) сопровождается увеличением объема всей пораженной конечности,

усилением болей, цианозом кожных покровов.

При илеофеморальном тромбозе больных беспокоят боли по передне-

внутренней поверхности бедра, в икроножных мышцах, иногда в паховой

области. Конечность увеличивается в объеме, отек распространяется от сто-

пы до паховой складки, иногда переходит на ягодицу. Окраска конечности

варьирует от бледной до цианотичной. При пальпации определяется болез-

ненность по ходу магистральных вен на бедре и в паховой области. Через

3—4 дня от начала заболевания отек несколько уменьшается и появляется

усиленный рисунок кожных вен, обусловленный затруднением оттока кро-

ви по глубоким венам.

Иногда заболевание начинается внезапно с острых пульсирующих болей

в конечности, ее похолодания и онемения, как при артериальной эмболии.

Быстро нарастает отек, движения пальцев стопы становятся ограниченны-

ми, снижаются чувствительность и кожная температура дистальных сегмен-

590

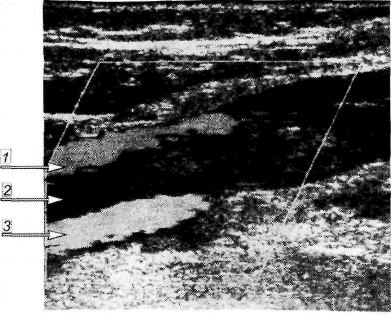

Рис. 19.12. Неокклюзивный тромбоз подколенной

вены. Сонограмма. '

1 — тромб; 2 — участок вены, свободный от тромба; 3 —

подколенная артерия.

тов конечности, ослабевает или

исчезает пульсация артерий

стопы. Эту форму илеофемо-

рального тромбоза называют

"псевдоэмболической", или бе-

лой болевой флегмази-

е й (phlegmasia alba dolens), она

возникает при сочетании тром-

боза глубоких вен с выражен-

ным спазмом артерий больной

конечности.

При распространенном

тромбозе всех глубоких вен

нижней конечности и таза ко-

нечность резко увеличивается в

объеме, становится отечной,

плотной. Кожа приобретает

фиолетовую или почти черную

окраску. На ней появляются

пузыри с серозной или гемор-

рагической жидкостью. Эта

клиническая форма носит название синей болевой флегмазии

(phlegmasia coeralea dolens). Для нее характерны сильные рвущие боли, от-

сутствие пульсации периферических артерий. В тяжелых случаях развивают-

ся шок, венозная гангрена конечности.

Восходящий тромбоз нижней полой вены является осложнением тром-

боза магистральных вен таза. Отек и цианоз захватывают при этом здоровую

конечность и распространяются на нижнюю половину туловища. Боли в по-

ясничной и гипогастральной областях сопровождаются защитным напряже-

нием мышц передней брюшной стенки.

Диагностика острых тромбозов магистральных вен нижних конечностей

основывается на данных клинической картины заболевания. Наиболее про-

стым и безопасным методом обнаружения флеботромбозов является ультра-

звуковое дуплексное сканирование. С его помощью удается "увидеть" про-

свет нижней полой, подвздошных, бедренных, подколенных вен и вен го-

лени, уточнить степень сужения просвета вены, его тип (окклюзивный, не-

окклюзивный), определить протяженность тромба и его подвижность (фло-

тирующий тромб). Тромбированная вена становится ригидной, несжимае-

мой, диаметр ее увеличен, в просвете можно визуализировать внутрисосу-

дистые включения (тромботические массы). При окклюзивном тромбозе

кровоток в просвете вены отсутствует, при неокклюзивном тромбозе можно

наблюдать, как контрастное вещество обтекает тромб по узким, сохранив-

шимся участкам просвета вены (рис. 19.12). При флотирующем тромбе от-

мечается неполная фиксация тромба к стенке вены, заметны движения вер-

хушки тромба в такт дыханию.

Ультразвуковое дуплексное сканирование используют для дифференциа-

ции илеофеморального венозного тромбоза от отеков нижней конечности

другой этиологии (лимфедема, сдавление вен опухолями, воспалительными

инфильтратами).

Флебографии принадлежит решающее значение в диагностике флоти-

рующих (неокклюзивных) тромбов, в особенности в случаях, когда при ду-

плексном сканировании не удается отчетливо визуализировать верхушку

тромба.

591

Основными рентгенологическими признаками острого тромбоза являют-

ся отсутствие контрастирования или "ампутация" магистральных вен, нали-

чие дефектов наполнения в просвете сосуда. Последний признак свидетель-

ствует о неокклюзирующем тромбозе. Видимые тонкие слои контрастного

вещества, обтекающие тромб и видимые вокруг него полоски, называют

симптомом "железнодорожных рельсов". Выступающая верхушка тромба

может плавать над поверхностью окклюзированного сегмента или распро-

страняться в просвет неокклюзированной вены. Косвенными признаками

непроходимости подвздошных вен, выявляемыми при дистальной флебо-

графии, считают расширение глубоких вен голени, подколенной и бедрен-

ной вен, длительную задержку в них контрастного вещества. Характер па-

тологического процесса, препятствующего венозному оттоку из вен голени

и бедра, определяют с помощью проксимальной (тазовой) флебографии.

Вместо традиционной рентгеноконтрастной флебографии в сложных для

дифференциальной диагностики случаях может быть использована магнит-

но-резонансная флебография. Тромботические массы при неокклюзивном

тромбозе на MP-флебограммах выглядят как дефекты наполнения на фоне

яркого сигнала от движущейся крови. При тромбе, окклюзирующем просвет

вены, MP-сигнал от венозного сегмента, выключенного из кровообраще-

ния, отсутствует.

Лечение. Обычно используют консервативное, значительно реже опера-

тивное лечение. При неполноценном лечении тромбоза глубоких вен почти

у 50 % больных может возникнуть эмболия легочных артерий на протяже-

нии трехмесячного периода. Адекватное лечение острых тромбозов глубо-

ких вен нижних конечностей антикоагулянтами уменьшает риск распро-

странения тромба и эмболии легочной артерии до 5 % и меньше.

Для большинства больных методом выбора в лечении тромбоза глубоких

вен и эмболии легочной артерии является болюсное (одноразовое) внутри-

венное введение 5000 ЕД гепарина с последующим внутривенным капель-

ным (или с помощью инфузомата) введением гепарина со скоростью 1000—

1200 ЕД/ч. В общей сложности для адекватной гепаринотерапии за сутки

вводят до 30 000—40 000 ЕД, чтобы увеличить активированное частичное

тромбопластиновое время в 1,5 раза и более от исходного уровня. При этих

условиях риск рецидива тромбоза глубоких вен уменьшается до 2 % и менее.

Внутривенную гепаринотерапию в таком объеме продолжают 7—10 дней. В

течение последних 4—5 дней этого периода добавляют непрямые антикоа-

гулянты на срок до 3 мес. Вместо обычного гепарина в этой схеме лечения

может быть использован низкомолекулярный гепарин, который вводят под-

кожно 1—2 раза в сутки. Высокая эффективность этого метода лечения под-

тверждена многочисленными рандомизированными клиническими иссле-

дованиями в ряде медицинских центров.

Комплексное консервативное лечение сочетают с ранней активизацией

больных. Ножной конец кровати целесообразно приподнять под углом 15—

20°. Постельный режим показан пациентам только в начальной стадии за-

болевания при наличии болей и отека пораженной конечности. После сти-

хания болей и уменьшения отека целесообразно назначить комплекс специ-

альных гимнастических упражнений, улучшающих венозной отток. Занятия

проводят под контролем методиста лечебной физкультуры.

Вопрос об активизации больных с повышенным риском развития тром-

боэмболии следует решать крайне осторожно. К этой группе относят лиц с

предшествующими эмболическими осложнениями, больных с изолирован-

ным тромбозом бедренно-подколенного сегмента справа, а также пациентов

с илеофеморальным венозным тромбозом.

592

Рис. 19.13. Кава-фильтр, имплантирован-

ный в нижнюю полую вену. Флебограмма.

Тромбэктомия из глубоких вен

при помощи катетера Фогарти нахо-

дит ограниченное применение в свя-

зи с большой частотой повторных

тромбозов и тромбоэмболии. Приме-

нение ее возможно лишь в первые 4—

7 сут от момента возникновения

тромбоза, пока не произошла плот-

ная фиксация тромба к стенкам ве-

ны. Тромбоз магистральных вен чаще

носит восходящий характер. Он берет

начало в венах голени, из которых

удалить тромб невозможно. Поэтому

после тромбэктомии из крупных вен

часто развиваются ранние послеопе-

рационные ретромбозы. Шунтирую-

щие операции не получили распро-

странения в связи со сложностью их

выполнения и частыми тромбозами

шунтов.

С целью профилактики тромбоэм-

болии легочной артерии ранее часто в нижней полой вене устанавливали са-

мофиксирующиеся кава-фильтры, имеющие форму зонтика с отверстиями

для прохождения крови (рис. 19.13). Фильтр устанавливали в инфрареналь-

ном сегменте нижней полой вены путем чрескожного введения специально-

го устройства, в котором кава-фильтр находится в свернутом состоянии.

Проводник вместе с кава-фильтром может быть введен через яремную вену

или бедренную вену контралатеральной стороны. Противоэмболическая

функция фильтра может быть нарушена скоплением фрагментов тромба в

отверстиях фильтра или вследствие отрыва верхушки тромба, способного

вызвать окклюзию нижней полой вены ниже кава-фильтра. Разрастание

тромба выше фильтра не наблюдается, вследствие того что мощный крово-

ток из почечных вен не дает образоваться тромбу над фильтром.

При невозможности имплантации кава-фильтра, по показаниям, произ-

водили пликацию нижней полой вены. При этой процедуре ниже почечных

вен стенка полой вены прошивается редко расположенными (через одну

скрепку) металлическими скрепками или специальным устройством. Пока-

зания к установке кава-фильтра или пликации в настоящее время ограни-

чены в связи с опасностью тромбоза полой вены ниже фильтра. Установка

кава-фильтров более оправдана для профилактики повторных эмболии вет-

вей легочной артерии и при флотирующем тромбе, создающем реальную уг-

розу массивной тромбоэмболии легочной артерии.

Включение в лекарственную терапию тромболитических препаратов

практически невозможно в связи с большим числом ограничений и крайне

высокой опасностью кровотечения в ближайшем послеоперационном пе-

риоде. Менее 10 % больных с тяжелым илеофеморальным тромбозом могли

бы быть кандидатами на тромболитическую терапию. Сравнительное ран-

домизированное исследование показало, что частота развития хронической

венозной недостаточности у больных, леченных гепарином, не отличается

от таковой у леченных тромболитическими препаратами.

Профилактика. Предупреждение тромбозов глубоких вен имеет большое

значение, так как избавляет больных от таких грозных осложнений этого за-

болевания, как тромбоэмболия легочной артерии, посттромбофлебитиче-

38-2375

593

ский синдром. Необходимость проведения профилактики тромбозов осо-

бенно велика у пациентов с высоким риском: у лиц пожилого возраста, у

больных с онкологическими и тяжелыми сердечно-сосудистыми заболева-

ниями; при ожирении, при тяжелых травматичных операциях. Профилак-

тика флеботромбозов особенно показана у перечисленной категории боль-

ных при гинекологических, онкологических и травматологических опера-

циях.

Профилактические мероприятия должны быть направлены на предот-

вращение венозного стаза, ускорение кровотока в глубоких венах с помо-

щью бинтования ног эластичными бинтами, устранение гиперкоагуляции,

снижение агрегационной активности тромбоцитов соответствующими пре-

паратами.

Пассивная профилактика предусматривает бинтование нижних

конечностей (до коленных суставов) специальными эластичными бинтами

до оперативного вмешательства, сразу после поступления в стационар.

Сдавление поверхностных вен бинтами ускоряет кровоток в глубоких венах,

препятствует образованию мелких тромбов в суральных синусах икронож-

ных мышц. Пациенту предлагается быть активным, возможно больше дви-

гаться. Антикоагулянтные препараты до операции не применяют. Эластич-

ные бинты сохраняются на ногах во время операции ив течение 3—4 нед

после операции. Пассивная профилактика показана при низкой степени

риска.

В некоторых учреждениях во время операции или сразу после нее при-

меняют интермиттирующую волнообразную пневматическую компрессию

голеней и бедер с помощью специальных аппаратов с надувными манжет-

ками, которые надевают на ноги. Поочередное сокращение манжеток сна-

чала на голени, затем на бедре ускоряет кровоток в глубоких венах, пре-

пятствует застою крови в венах голени, предупреждает тромбообразо-

вание.

Активная профилактика основана на применении антикоагу-

лянтов прямого действия в сочетании с методом пассивной профилактики.

Во всех группах риска профилактику следует начинать до операции, так как

тромбоз глубоких вен более чем в 50 % начинается уже на операционном

столе. Первую дозу обычного нефракционного гепарина или низкомолеку-

лярного фракционированного гепарина рекомендуется вводить за 2 ч до на-

чала операции и продолжать после операции под контролем определения

величины частичного тромбопластинового времени.

При умеренном риске флеботромбоза больным вводят один раз в день 20

мг фракционированного низкомолекулярного гепарина (фраксипарин,

фрагмин и др.) или 5000 ЕД обычного гепарина 2—3 раза в сутки. При вы-

соком риске дозу препаратов увеличивают в два раза. Гепаринотерапию

продолжают в течение 7—10 дней, затем переходят на непрямые антикоагу-

лянты. Наряду с гепарином во время операции и в течение нескольких дней

после нее вводят препараты, улучшающие реологические свойства крови и

микроциркуляцию (реополиглюкин, полиглюкин), антиагреганты (куран-

тил, трентал и другие). Устранение венозного стаза после операции дости-

гается не только наложением эластичных бинтов, но и ранними физически-

ми упражнениями, ранним вставанием с постели, переводом больного на

общий режим. Эластическую компрессию голеней и стоп с помощью эла-

стичных бинтов или чулок необходимо продолжать в течение 2—3 нед после

операции. Комбинированный способ профилактики позволяет свести до

минимума риск эмболии легочной артерии.

594

19.7. Окклюзии ветвей верхней полой вены

Тромбоз подключичной вены (синдром Педжета—Шреттера). Развитию

тромбоза способствуют топографоанатомические особенности расположе-

ния подключичной вены в узком подключично-реберном пространстве в

окружении костных и сухожильно-мышечных образований. При сильных

напряжениях мускулатуры плечевого пояса, сочетающихся с движениями в

плечевом суставе, размеры подключично-реберного пространства уменьша-

ются, и вена оказывается сдавленной между ключицей и I ребром. При этом

возникают благоприятные условия для повреждения и нарушения оттока

крови по подключичной вене, а следовательно, и тромбообразования. Син-

дром Педжета—Шреттера наблюдается, преимущественному молодых людей

в возрасте 20—40 лет с хорошо развитой мускулатурой. Тромбоз подключич-

ной вены наблюдается при высоком стоянии I ребра, гипертрофии подклю-

чичной мышцы и мышечно-сухожильной части малой грудной мышцы

(синдром верхней апертуры грудной клетки). Кроме того, причиной об-

струкции могут быть опухоли средостения, шейное ребро, экзостоз, тром-

боз, вызванный травмой. Ятрогенный тромбоз подключичной вены часто

наблюдается после установки центральных венозных катетеров или водите-

лей сердечного ритма.

Клиническая картина. Основными клиническими признаками острого

тромбоза подключичной вены являются выраженный отек руки, боли, циа-

ноз кожных покровов в области кисти и предплечья, напряжение и расши-

рение подкожных вен верхней конечности и плечевого пояса на соответст-

вующей стороне (чаще справа). Отек плотный, характеризуется отсутствием

ямок при надавливании. Нередко он захватывает не только руку и плечевой

пояс, но и переходит на верхнюю половину грудной клетки. Расширение и

напряжение подкожных вен в ранние сроки заболевания заметны лишь в

области локтевой ямки. Впоследствии локализация расширенных вен соот-

ветствует границам распространения отека.

При распространении тромбоза на подкрыльцовую и плечевую вены за-

болевание протекает тяжело. Нарастающий отек тканей в ряде случаев ведет

к сдавлению артериальных стволов, вследствие чего ослабевает пульс на лу-

чевой артерии и снижается температура конечности. Нарушения артериаль-

ного кровообращения иногда настолько значительны, что возникает опас-

ность развития гангрены. После стихания острых явлений наступает обрат-

ное развитие клинической картины. Однако у части больных полного ре-

гресса заболевания не происходит, развивается хроническая стадия син-

дрома.

Диагностика острого тромбоза подключичной вены в большинстве слу-

чаев не представляет трудностей. Она основывается на наличии указанных

выше симптомов и на частой связи заболевания с физической нагрузкой.

Ценным методом исследования, позволяющим судить о локализации и рас-

пространенности тромбоза, степени развития коллатеральных сосудов, яв-

ляется ультразвуковая допплерография и рентгенологическая флебография,

при которой контрастное вещество вводят в кубитальную вену или в одну

из вен тыльной поверхности кисти. Для диагностики также применяется ду-

плексное сканирование.

Лечение. В основном применяют консервативное лечение. Показания к

хирургическому лечению возникают при угрозе развития венозной гангре-

ны, выраженных регионарных гемодинамических нарушениях.

38*

595

19.8. Эмболия легочной артерии

Этим термином обозначают синдром, обусловленный полной или час-

тичной закупоркой легочной артерии или ее ветвей эмболами, состоящими

из тромбов (тромбоэмболия), капель жира (жировая эмболия), пузырьков

воздуха (воздушная эмболия). Эмболия легочной артерии и тромбофлебит

глубоких вен по сути дела являются фазами одного заболевания. Эффектив-

ное предупреждение тромбоэмболии легочной артерии основано на трех

принципах: 1) правильной профилактике, 2) ранней диагностике и 3) пол-

ноценном лечении тромбоза глубоких вен.

Этиология и патогенез. Наиболее часто встречается тромбоэмболия вет-

вей легочной артерии вследствие переноса током крови частей оторвавше-

гося тромба в легочную артерию. В США ежегодно умирают от тромбоэм-

болии легочной артерии 175 000 пациентов. Она является одной из наибо-

лее частых причин внезапной смерти. По данным вскрытия, частота ее ко-

леблется от 4,4 до 14,7 %. Тромбоз вен голени, бедра и таза является наибо-

лее частым источником эмболов, вызывающих тромбоэмболию легочной

артерии. Реже причиной образования эмболов в венозной системе является

тромбоз вен верхней конечности или образование тромбов в правых отделах

сердца.

Эмболы могут закупоривать ветви легочной артерии или ее основные

стволы. В зависимости от этого выключается из кровообращения большая

или меньшая часть сосудистого русла легкого. В соответствии с этим разли-

чают малую, субмассивную, массивную (две и более долевых артерии) и

молниеносную, или смертельную, эмболию, когда происходит закупорка

основных стволов легочной артерии с выключением из кровообращения

свыше 50—75 % сосудистого русла легких. Вслед за эмболией ветвей легоч-

ной артерии в 10—25 % случаев развивается инфаркт легкого или инфаркт-

ная пневмония.

Окклюзия легочной артерии приводит к резкому повышению давления в

ней вследствие возрастания сопротивления току крови. Это влечет за собой

перегрузку правого желудочка сердца и правожелудочковую недостаточ-

ность. Параллельно с этим уменьшается приток крови в левое предсердие и

желудочек, уменьшается сердечный выброс, начинает снижаться артериаль-

ное давление, нарушается газообмен в легких, возникает гипоксемия. Ука-

занные нарушения уменьшают коронарный кровоток, что может привести

к левожелудочковой недостаточности, отеку легких и смерти.

В соответствии с распространенностью окклюзии ветвей легочной арте-

рии (по данным ангиографии легочной артерии) и клиническими симпто-

мами выделяют 4 степени тяжести тромбоэмболии легочной артерии

(табл. 19.1).

Малая и субмассивная тромбоэмболия легочной артерии (I и II степени)

проявляется незначительными клиническими симптомами иногда в виде

инфарктной пневмонии или плеврита. Массивная тромбоэмболия (III сте-

пень) сопровождается тяжелым шоковым состоянием, а молниеносная (IV

степень) развивается, когда из кровообращения выключается более 50 % ар-

териального русла легкого, обычно заканчивается смертью в течение не-

скольких минут.

Клиническая картина и диагностика. Классическими симптомами тром-

боэмболии легочной артерии являются внезапное ощущение нехватки воз-

духа (тахипноэ, диспноэ), кашель, тахикардия, бол и в груди, набу-

хание шейных вен, цианоз лица и верхней половины

туловища, влажные хрипы, иногда кровохарканье, шум трения плевры,

596

Таблица 19.1. Клиническая и функциональная характеристика эмболии легочной

артерии

Клинические и

функциональные

показатели

АД, мм рт. ст.

Давление в ле-

гочной артерии,

мм рт. ст.

Сосуды, под-

вергшиеся ок-

клюзии

Прогноз забо-

левания

Степень тяжести эмболии легочной артерии (1—IV)

малая (I)

Нормальное

То же

Перифери-

ческие ветви

Не смер-

тельно, без

уменьшения

сердечно-ле-

гочных ре-

зервов

субмассивная

(И)

Нормальное

или пони-

жено

Нормальное

или повы-

шено

Сегментар-

ные артерии

Не смер-

тельно, но с

уменьшени-

ем сердечно-

легочных ре-

зервов

массивная (III)

Понижено (>90)

Повышено (>30)

Главная ветвь или

две и более доле-

вых ветвей

Смертельно в те-

чение несколь-

ких часов от пра-

вожелудочковой

недостаточности

молниеносная (IV)

Резко понижено

(<90)

Резко повышено

(>30)

Основной ствол

или обе главные

ветви

Молниеносная

смерть через

15 мин от право-

желудочковой

недостаточности

или аноксия

мозга

повышение температуры тела, коллапс. Оптимальный современ-

ный подход к диагностике тромбоэмболии легочной артерии

включает определение ЭКГ, газов крови, рентгенограмму и ангиограмму со-

судов легких, дуплексное сканирование вен таза и нижних конеч-

ностей и компьютерную томографическую ангиографию легочных артерий,

определение содержания Д-димера в крови. Детальное инструментальное

исследование при подозрении на тромбоэмболию легочной артерии целесо-

образно проводить после предварительного болюсного введения 5000 ЕД

нефракционированного гепарина.

В зависимости от степени тяжести эмболии выделяют

легочно-плевральный, кардиальный и церебральный

синдромы.

Легочно-плевральный синдром чаще возникает при малой и

субмассивной тромбоэмболии, т. е. при окклюзии периферических ветвей

легочной артерии или одной долевой. Он проявляется одышкой, болями в

груди (чаще в нижних отделах ее), кашлем, иногда сопровождающимся вы-

делением мокроты с примесью крови.

Кардиальный синдром более характерен для массивной тромбо-

эмболии. Для него типичны тахикардия, набухание шейных вен, боли и

ощущение тяжести за грудиной, усиленный сердечный толчок, грубый

систолический шум. Расщепление II тона указывает на развитие выражен-

ной легочной гипертензии. Нередко наблюдается повышение центрально-

го венозного давления, шок, потеря сознания. Достаточно часто единст-

венным симптомом при исследовании сердечно-сосудистой системы ока-

зывается тахикардия. ЭКГ может выявить признаки ишемии миокарда

правого желудочка, отклонение электрической оси сердца вправо, блокаду

правой ножки пучка Гиса, нарушение ритма. Типичным считают подъем

597

сегмента ST выше изоэлектрической линии, отрицательный зубец Г в III

отведении и снижение сегмента ST в I и II отведениях. Отсутствие пере-

численных изменений ЭКГ не исключает эмболию легочной артерии.

При анализе газов крови выявляется дыхательный алкалоз, гипоксия, ги-

покапния (снижение концентрации кислорода и углекислоты в артериаль-

ной крови). При более тяжелой степени эмболии или прогрессировании ее

возникает ацидоз, нарастает гипоксия.

Церебральный синдром связан с гипоксией мозга; чаще наблю-

дается у пожилых пациентов; проявляется потерей сознания, судорогами,

гемиплегией, непроизвольным выделением мочи и кала.

Указанные синдромы и свойственные им симптомы могут сочетаться в

различных комбинациях в зависимости от степени тяжести тромбоэмболии.

Диагностика тромбоэмболии легочной артерии трудна. Прижизненная

диагностика осуществляется лишь в 30—40 % наблюдений, т. е. правильный

диагноз является скорее исключением, чем правилом.

Рентгенологическое исследование недостаточно ин-

формативно. Наиболее важными признаками являются высокое стоя-

ние диафрагмы, затемнение в базальных сегментах (ателектаз, инфарктная

пневмония), плевральный экссудат. Нормальная рентгенограмма легких не

исключает эмболии.

Селективная ангиография легочной артерии (ангиопуль-

монография) позволяет наиболее достоверно поставить диагноз, так как

этот метод высокочувствителен и специфичен. На ангиограммах выявляют-

ся прямые признаки тромбоэмболии легочной артерии: изображение тром-

ба, внутрисосудистые дефекты наполнения, обусловленные его наличием,

полная обтурация сосуда с расширением его проксимальнее закупорки и от-

сутствие контуров сосуда дистальнее расположения эмбола.

Для диагноза важны и непрямые признаки: уменьшение кровенаполне-

ния периферических участков легкого дистальнее закупорки, удлинение ар-

териальной фазы вследствие повышения периферического сопротивления

сосудистого русла легких, асимметрия заполнения сосудов. В процессе ан-

гиографии можно измерить давление в легочной артерии и разрушить тромб

концом катетера, т. е. произвести реканализацию и начать лечение антикоа-

гулянтами и тромболитическими препаратами.

Перфузионная и ингаляционная сцинтиграфия в 90%

случаев позволяет обнаружить изменения, связанные с эмболией легочной

артерии, однако эти методы не столь информативны, как ангиография.

В настоящее время наиболее перспективным методом диагностики тром-

боэмболии легочной артерии становится КТ-ангиография легоч-

ных артерий. Ее существенным преимуществом перед традиционной

рентгеноконтрастной ангиопульмонографией является быстрота выполне-

ния и необременительность для обследуемого. При КТ-ангиографии можно

выявить тромбы в просвете легочной артерии (рис. 19.14), а также измене-

ния в ткани легкого (инфаркты), экссудат в плевральной полости, изучить

состояние сердца (тромбы в его полостях, постинфарктный кардиосклероз

или аневризма). Для определения источника эмболии целесообразно иссле-

довать вены таза и конечностей с помощью дуплексного ультразвукового

сканирования.

Лечение. Основной целью лечения является восстановление кровотока в

легочной артерии. Объем лечебных мероприятий определяется массивно-

стью, тяжестью эмболии. В качестве первоочередных мероприятий необхо-

димо внутривенно ввести 5000 ЕД гепарина, придать

возвышенное положение верхней части тела больного,

598

Рис. 19.14. Тромбы в просвете легочной ар-

терии. КТ-ангиограмма.

внутривенного капельного

(или с помощью инфузома-

та) введения гепарина со

скоростью до 1250 ЕД/ч,

чтобы обеспечить постоянный уро-

вень концентрации препарата в кро-

ви и поддерживать АЧТВ (активиро-

ванное частичное тромбопластиновое

время) на уровне в 1,5—2 раза выше

исходного. Непрерывное внутривен-

ное введение гепарина более надежно

позволяет поддерживать постоянную

концентрацию его в крови по сравнению с прерывистым. Суточная доза ге-

парина составляет 30 000—40 000 ЕД. Гепаринотерапия позволяет предот-

вратить нарастание тромбов. Такой режим лечения поддерживают в течение

7—10 дней. Затем переходят к лечению непрямыми (оральными) антикоагу-

лянтами продолжительностью до трех месяцев.

Одновременно с этим проводят интенсивную терапию при периодиче-

ском измерении центрального венозного давления.

При субмассивной эмболии (II степень) наряду с указанными мероприя-

тиями целесообразно назначить сердечные и антиаритмические

средства, антибиотики для профилактики инфекции.

При массивной тромбоэмболии (III степень) с выраженными клинически-

ми симптомами и тенденцией к ухудшению состояния гепаринотера-

пию целесообразно дополнить тромболитической тера-

пией, если нет противопоказаний к ее применению. Клинический опыт

показал, что тромболитическая терапия не имеет существенных преиму-

ществ перед гепаринотерапией.

Очень важным лечебным и одновременно диагностическим звеном в ле-

чении является ангиопульмонография и реканализация (раз-

рушение) эмбола катетером с целью улучшения кровотока в соответствую-

щей артерии. Противошоковые мероприятия должны быть до-

полнены введением стероидных гормонов (преднизолон, гидрокортизон

и др.). Все лекарственные вещества вводят внутривенно вместе с раствора-

ми полиглюкина, реополиглюкина, глюкозо-новокаиновой смесью.

При массивной эмболии, протекающей на фоне тяжелого шока, возмож-

но оперативное удаление эмбола — эмболэктомия (прине-

эффективности противошоковой терапии и наличии противопоказаний к

тромболитической терапии). Эмболэктомия (в том числе в условиях приме-

нения искусственного кровообращения) сопровождается высокой летально-

стью. Менее опасным является эндоваскулярное удаление эмбола специаль-

ными отсасывающими тромбы катетерами. При рецидивирующей хрониче-

ской эмболии легочной артерии показано лечение антикоагулянтами непря-

мого действия, а в случае возникновения микроэмболии повторно — им-

плантация в нижнюю полую вену кава-фильтра, задерживающего эмболы.

599

начать инсуффляцию ки-

слорода через назальный

катетер (не менее 3 л в

1 мин), ввести обезболи-

вающий препарат или седа-

тивное средство, устано-

вить катетер в подключич-

ную вену для немедленного