Кузин М.И. (ред) Хирургические болезни

Подождите немного. Документ загружается.

Диагноз ставят на основании клинической картины и данных ультразву-

кового дуплексного сканирования и флебографического исследований.

Дифференциальный диагноз проводят с врожденными артериовенозными

свищами, характерными для генерализованной формы синдрома Паркса

Вебера. Ультразвуковое, артерио- и флебографическое исследования позво-

ляют дифференцировать эти пороки развития.

Аплазия и гипоплазия магистральных вен встречаются

сранительно редко. Хирургическое лечение крайне сложно или невозможно.

Сдавление вен аберрантными артериями, фиброзными тяжами или атипич-

но расположенными мышцами проявляется симптомами непроходимости

глубоких вен. Лечение хирургическое — устранение странгуляций (фиброз-

ных тяжей, аберрантных артерий или мышц).

Может наблюдаться удвоение как глубоких, так и поверхностных вен.

Удвоенные подкожные вены могут быть причиной рецидива варикозного

расширения вен после оперативного вмешательства.

Венозные аневризмы — сравнительно редко встречающееся забо-

левание. Наиболее частой их локализацией являются яремные вены или

устье большой подкожной вены, могут встречаться и другие локализации.

Клинически венозные аневризмы проявляются припухлостью по ходу вен,

увеличивающейся при натуживании, наклоне туловища, повороте головы в

противоположную сторону. Обычно заболевание медленно прогрессирует и

может осложниться тромбозом, компрессионным синдромом, кровотечени-

ем при разрыве аневризмы.

19.3. Повреждения магистральных вен конечностей

К ранениям магистральных вен ведут те же причины, которые обуслов-

ливают и повреждения артерий (см. "Травмы артерий конечностей"). От-

дельную группу составляют случаи ятрогенных повреждений вен при раз-

личных хирургических вмешательствах. Возможны также ранения их при

катетеризации верхней и нижней полых вен через периферические (под-

ключичную, внутреннюю яремную, подмышечную) вены.

Клиническая картина и диагностика. Основными симптомами поврежде-

ния вен являются кровотечение и образование гематом. При ранениях

крупных венозных стволов кровотечения нередко бывают массивными и со-

провождаются тяжелым шоком. Обильное кровотечение наблюдается при

повреждении подключичной вены во время катетеризации. Кровотечения

из более мелких вен в ряде случаев могут остановиться самопроизвольно в

результате сокращения и слипания их стенок, тромбообразования, едавле-

ния сосуда паравазальной гематомой. При сочетанном ранении вен и одно-

именной артерии исчезает или значительно снижается пульсация в дисталь-

ных отделах конечности и присоединяются симптомы ишемии.

При закрытых повреждениях вен создаются благоприятные условия для

образования паравазальных гематом. Как правило, они не имеют четких

границ, менее напряжены, чем артериальные гематомы, и не пульсируют.

Гематомы достигают больших размеров при повреждении вен забрюшинно-

го пространства из-за значительной рыхлости его клетчатки.

Более редким осложнением повреждения магистральных вен является

воздушная эмболия. Она может произойти при открытых ранениях под-

крыльцовой, подключичной, яремной или плечеголовной вены в местах

фиксации их в фасциальных влагалищах. Зияние просвета сосуда ведет к за-

сасыванию воздуха при дыхательных движениях, который с кровотоком по-

570

падает в правые отделы сердца, а затем в легочную артерию, вызывая эмбо-

лию ее ветвей.

В диагностике повреждений вен основное значение принадлежит пра-

вильной оценке анамнеза и клинических симптомов. Важное значение име-

ют ультразвуковое исследование и флебография, позволяющие определить

характер, локализацию и протяженность повреждения стенки вены.

Лечение. Повреждения вен требуют хирургического лечения. В зависимо-

сти от степени и характера ранения магистральных вен накладывают боко-

вой или циркулярный сосудистые швы либо производят пластику повреж-

денного магистрального сосуда аутовеной. Вены малого калибра перевязы-

вают. Перевязка магистральной глубокой вены для остановки кровотечения

нежелательна вследствие угрозы развития посттромбофлебитического син-

дрома

19.4. Хроническая венозная недостаточность

Понятием "хроническая венозная недостаточность" объединяют различ-

ные заболевания венозной системы нижних конечностей, сопровождаю-

щиеся недостаточностью клапанов вен, облитерацией или сужением маги-

стральных стволов, нарушением венозного кровообращения, трофическими

изменениями кожи и подкожной клетчатки. К развитию хронической ве-

нозной недостаточности приводят наиболее часто посттромбофлебитиче-

ский синдром и варикозное расширение вен.

19.4.1. Варикозное расширение вен нижних конечностей

Варикозное расширение поверхностных вен нижних конечностей харак-

теризуется образованием мешковидных расширений стенок вен, змеевид-

ной извитостью, увеличением длины, недостаточностью клапанов. Оно на-

блюдается у 17—25 % населения. До периода полового созревания варикоз-

ное расширение вен встречается одинаково часто у юношей и девушек. В

зрелом возрасте женщины заболевают в 2—3 раза чаще, чем мужчины. Чис-

ло заболевших с увеличением возраста нарастает. Это объясняется гормо-

нальной перестройкой женского организма в связи с беременностью, мен-

струациями, которые приводят к ослаблению тонуса вен, расширению их,

относительной недостаточности клапанов поверхностных и коммуникант-

ных вен, раскрытию артериовенозных шунтов и нарушению венозного кро-

вообращения.

Этиология и патогенез. Истинная природа варикозного расширения вен

недостаточно ясна. Поскольку основные клинические симптомы болезни

связаны с недостаточностью клапанов поверхностных и коммуникантных

вен, полагают, что именно недостаточность клапанов и связанное с этим

повышение венозного давления в поверхностных венах являются причи-

ной заболевания. С учетом факторов, предрасполагающих к развитию за-

болевания, различают первичное варикозное расширение вен и вто-

ричное.

При первичном расширении поверхностных вен глубокие вены нормаль-

ные. Вторичное варикозное расширение вен является осложнением (обли-

терация, недостаточность клапанов) заболевания глубоких вен, наличием

артериовенозных фистул, врожденным отсутствием либо недоразвитием ве-

нозных клапанов (наследственный характер заболевания).

571

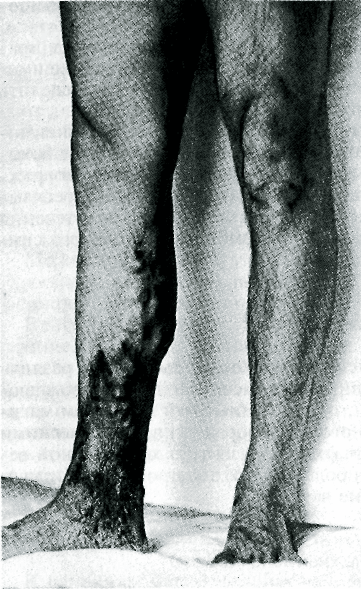

Производящими факторами яв-

ляются повышение гидростатиче-

ского давления в венозных стволах,

рефлюкс крови из глубоких вен в

поверхностные, нарушение мета-

болических процессов в клетках

гладких мышц, истончение веноз-

ной стенки. Рефлюкс крови проис-

ходит из верхних отделов большой

подкожной вены вниз, в вены го-

лени (вертикальный рефлюкс) и из

глубоких вен через коммуникант-

ные в поверхностные (горизон-

тальный рефлюкс). Эти факторы

приводят к постепенному узлооб-

разному расширению, извитости и

удлинению подкожных вен. За-

ключительным звеном в патогене-

тической цепи является возникно-

вение целлюлита, дерматита и в

итоге — трофической венозной яз-

вы нижней трети голени (рис. 19.2).

Клиническая картина. Больные

предъявляют жалобы на наличие

расширенных вен, причиняющих

косметические неудобства, тя-

жесть, иногда боли в ногах, ночные

судороги мышц, трофические из-

менения на голенях. Расширение

вен варьирует от небольших сосу-

дистых "звездочек" и внутрикож-

ных (ретикулярных) узелков до

крупных извилистых стволов, узлов, выбухающих сплетений, отчетливо вы-

являющихся в вертикальном положении больных. В 75—80 % случаев пора-

жаются ствол и ветви большой подкожной вены, в 5—10 % — малая под-

кожная вена. Обе вены вовлекаются в патологический процесс в 7—10 %

наблюдений.

При пальпации вены имеют упругоэластичную консистенцию, легко

сжимаемы, температура кожи над варикозными узлами выше, чем на ос-

тальных участках, что можно объяснить сбросом артериальной крови из ар-

териовенозных анастомозов и крови из глубоких вен через коммуникантные

вены в варикозные, поверхностно расположенные узлы. В горизонтальном

положении больного напряжение вен и размеры варикозных узлов умень-

шаются. Иногда удается прощупать небольшие дефекты в фасции в местах

соединения перфорантных вен с поверхностными.

По мере прогрессирования заболевания присоединяются быстрая утом-

ляемость, чувство тяжести и распирания в ногах, судороги в икроножных

мышцах, парестезии, отеки голеней и стоп. Отеки обычно возникают к ве-

черу и полностью исчезают к утру после ночного отдыха.

Частым осложнением варикозного расширения является острый тром-

бофлебит поверхностных вен, который проявляется краснотой, шнуровид-

ным, болезненным уплотнением по ходу расширенной вены, перифлеби-

том. Разрыв варикозного узла с последующим кровотечением может про-

Рис. 19.2

ние вен.

Осложненное варикозное расшире-

572

изойти от самых ничтожных повреждений истонченной и спаянной с веной

кожи. Кровь изливается струей из лопнувшего узла; кровопотеря иногда мо-

жет быть довольно значительной.

Диагностика варикозного расширения вен и сопутствующей ему хрони-

ческой венозной недостаточности при правильной оценке жалоб, анамне-

стических данных и результатов объективного исследования не представля-

ет существенных трудностей. Важное значение для точного диагноза имеет

определение состояния клапанов магистральных и коммуникантных вен,

оценка проходимости глубоких вен.

О состоянии клапанного аппарата поверхностных вен позволяют судить

проба Троянова—Тренделенбурга и проба Гаккенбруха.

Проба Троянова—Тренделенбурга. Больной, находясь в горизонтальном

положении, поднимает ногу вверх под углом 45°. Врач, поглаживая конеч-

ность от стопы к паху, опорожняет варикозно-расширенные поверхностные

вены. После этого на верхнюю треть бедра накладывают мягкий резиновый

жгут или сдавливают пальцами большую подкожную вену в овальной ямке —

у места ее впадения в бедренную. Больного просят встать. В норме напол-

нение вен голени не происходит в течение 15 с. Быстрое наполнение вен

голени снизу вверх свидетельствует о поступлении крови из коммуникант-

ных вен вследствие недостаточности их клапанов. Затем быстро снимают

жгут (или прекращают сдавление вены). Быстрое наполнение вен бедра и

голени сверху вниз свидетельствует о недостаточности остиального клапана

и клапанов ствола большой подкожной вены, характерного для первичного

варикозного расширения вен.

Проба Гаккенбруха. Врач нащупывает на бедре овальную ямку — место

впадения большой подкожной вены в бедренную и просит больного покаш-

лять. При недостаточности остиального клапана пальцы воспринимают тол-

чок крови (положительный симптом кашлевого толчка).

Для оценки состоятельности клапанов коммуникантных вен используют

пробу Пратта-2, трехжгутовую пробу Шейниса или пробу Тальмана.

Проба Пратта-2. В положении больного лежа после опорожнения под-

кожных вен на ногу, начиная со стопы, накладывают резиновый бинт, сдав-

ливающий поверхностные вены. На бедре под паховой складкой наклады-

вают жгут. После того как больной встанет на ноги, под самым жгутом на-

чинают накладывать второй резиновый бинт. Затем первый (нижний) бинт

снимают виток за витком, а верхним обвивают конечность книзу так, чтобы

между бинтами оставался промежуток 5—6 см. Быстрое наполнение вари-

козных узлов на свободном от бинтов участке указывает на наличие здесь

коммуникантных вен с несостоятельными клапанами.

Трехжгутовая проба Шейниса по существу является модификацией пре-

дыдущей пробы. Больного укладывают на спину и просят приподнять ногу,

как при пробе Троянова—Тренделенбурга. После того как подкожные вены

спадутся, накладывают три жгута: в верхней трети бедра (вблизи паховой

складки), на середине бедра и тотчас ниже колена. Больному предлагают

встать на ноги. Быстрое наполнение вен на каком-либо участке конечности,

ограниченном жгутами, указывает на наличие в этом сегменте коммуни-

кантных вен с несостоятельными клапанами. Быстрое наполнение варикоз-

ных узлов на голени свидетельствует о наличии таких вен ниже жгута. Пе-

ремещая жгут вниз по голени (при повторении пробы), можно более точно

локализовать их расположение.

Проба Тальмана — модификация пробы Шейниса. Вместо трех жгутов

используют один длинный (2—3 м) жгут из мягкой резиновой трубки, кото-

рый накладывают на ногу по спирали снизу вверх; расстояние между витка-

573

ми жгута — 5—6 см. Наполнение вен на каком-либо участке между витками

свидетельствует об имеющейся в этом пространстве коммуникантной вены

с несостоятельными клапанами.

Представление о проходимости глубоких вен дают маршевая проба Дель-

бе—Пертеса и проба Пратта-1.

Маршевая проба Дельбе—Пертеса. Больному в положении стоя, когда

максимально наполняются подкожные вены, ниже коленного сустава на-

кладывают жгут, сдавливающий только поверхностные вены. Затем просят

больного походить или промаршировать на месте в течение 5—10 мин. Если

при этом подкожные вены и варикозные узлы на голени спадаются, значит,

глубокие вены проходимы. Если вены после ходьбы не запустевают, напря-

жение их на ощупь не уменьшается, то результат пробы надо оценивать ос-

торожно, так как он не всегда указывает на непроходимость глубоких вен,

а может зависеть от неправильного проведения пробы (сдавление глубоких

вен чрезмерно туго наложенным жгутом), от наличия резкого склероза по-

верхностных вен, препятствующего спадению их стенок. Пробу следует по-

вторить.

Проба Пратта-1. После измерения окружности голени (уровень следует

отметить, чтобы повторное измерение провести на этом же уровне) больно-

го укладывают на спину и поглаживанием по ходу вен опорожняют их от

крови. На ногу (начиная снизу) туго накладывают эластичный бинт, чтобы

надежно сдавить подкожные вены. Затем больному предлагают походить в

течение 10 мин. Появление боли в икроножных мышцах указывает на не-

проходимость глубоких вен. Увеличение окружности голени после ходьбы

при повторном измерении подтверждает это предположение.

Локализацию перфорантных вен с несостоятельными клапанами можно

определить иногда путем пальпации дефектов в апоневрозе, через которые

они перфорируют фасцию. Инструментальная оценка несостоятельности

клапанов точнее перечисленных выше проб.

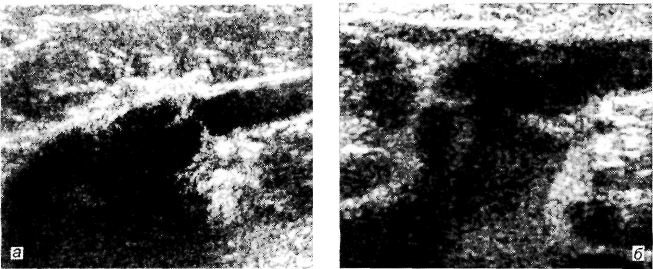

При неосложненном варикозном расширении вен применение инстру-

ментальных методов диагностики, как правило, не требуется. Дуплексное

сканирование иногда проводят для определения точной локализации пер-

форантных вен, выявления вено-венозных рефлюксов в цветовом коде. В

случае недостаточности клапанов их створки перестают полностью смы-

каться при проведении пробы Вальсальвы или компрессионных пробах

(рис. 19.3). Недостаточность клапанов приводит к появлению вено-веноз-

ного рефлюкса. С помощью этого метода можно зарегистрировать обратный

ток крови через пролабирующие створки несостоятельного клапана. Анте-

градный поток, как правило, окрашивается синим, ретроградный — крас-

ным цветом.

Лечение. Консервативное лечение показано преимущественно больным,

имеющим противопоказания к оперативному вмешательству по общему со-

стоянию, пациентам с недостаточностью клапанов глубоких вен, при незна-

чительном расширении вен, причиняющем только небольшие косметиче-

ские неудобства, при отказе от оперативного вмешательства. Консерватив-

ное лечение направлено на предупреждение дальнейшего развития заболе-

вания. В этих случаях больным необходимо рекомендовать бинтование по-

раженной конечности эластичным бинтом или ношение эластичных чулок,

периодически придавать ногам возвышенное положение, выполнять специ-

альные упражнения для стопы и голени (сгибание и разгибание в голено-

стопных и коленных суставах), чтобы активизировать мышечно-венозную

помпу. При расширении мелких ветвей можно использовать склеротера-

пию. Категорически запрещается использовать различные предметы туале-

574

Рис. 19.3. УЗ-диагностика состояния клапанного аппарата.

а — состоятельный клапан (створки полностью сомкнуты); б — несостоятельный клапан (створки смыкают-

ся не полностью).

та, цикулярно стягивающие бедра или голени и затрудняющие отток веноз-

ной крови.

Эластическая компрессия ускоряет и усиливает кровоток в глу-

боких венах, уменьшает количество крови в подкожных венах, препятствует

образованию отека, улучшает микроциркуляцию, способствует нормализа-

ции обменных процессов в тканях. Важно научить больных правильно бин-

товать ногу. Бинтование необходимо начинать утром, до подъема с кровати.

Бинт накладывают с небольшим натяжением от пальцев стопы до бедра с

обязательным захватом пятки, голеностопного сустава. Каждый последую-

щий тур бинта должен перекрывать предыдущий наполовину. Следует реко-

мендовать для использования сертифицированный лечебный трикотаж с

индивидуальным подбором степени компрессии от I до IV (т. е. способный

оказывать давление от 20 до 60 мм рт. ст.).

Больные должны носить удобную обувь с жесткой подошвой на невысо-

ком каблуке, избегать длительного стояния, тяжелого физического напря-

жения, работы в горячих и влажных помещениях. Если по характеру произ-

водственной деятельности больному приходится длительное время сидеть,

то ногам следует придать возвышенное положение, подставив под ступни

специальную подставку необходимой высоты. Целесообразно через каждые

1—1У

2

ч немного походить или 10—15 раз подняться на носки. Возникающие

при этом сокращения икроножных мышц улучшают кровообращение, уси-

ливают венозный отток. Во время сна ногам необходимо придать возвы-

шенное положение.

Больным рекомендуют ограничить прием жидкости и соли, нормализо-

вать массу тела, периодически принимать диуретики, препараты, улучшаю-

щие тонус вен (детралекс, гинкор-форт, троксевазин, венорутон, анавенол,

эскузан и др.). По показаниям назначают препараты, улучшающие микро-

циркуляцию в тканях (пентоксифиллин, аспирин и упомянутые выше пре-

параты). Для лечения рекомендуют применять нестероидные противовоспа-

лительные средства.

Существенная роль в предупреждении дальнейшего развития варикозно-

го расширения вен принадлежит лечебной физкультуре. При неосложнен-

ных формах полезны водные процедуры, особенно плавание, теплые (не

выше 30—35 °С) ножные ванны с 5—10 % раствором натрия хлорида.

575

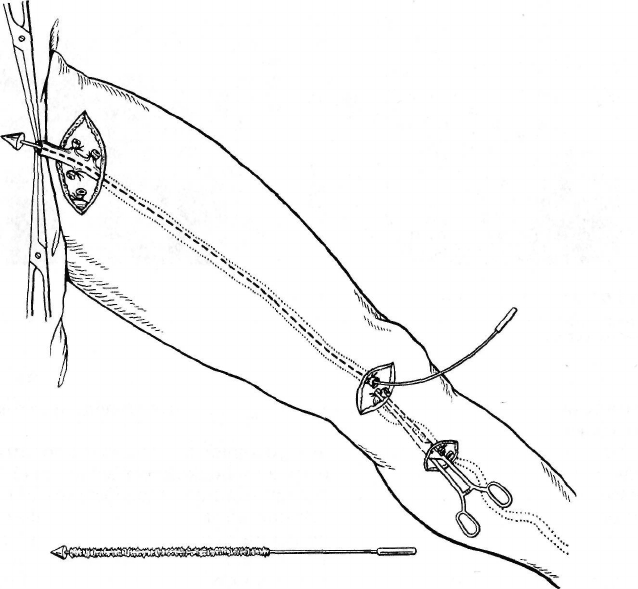

Рис. 19.4. Операция Троянова—Тренделенбурга, Бебкока, Нарата.

Хирургическое вмешательство является единственным радикальным ме-

тодом лечения больных с варикозным расширением вен нижних конечно-

стей. Целью операции является устранение патогенетических механизмов

(вено-венозных рефлюксов). Это достигается путем удаления основных

стволов большой и малой подкожных вен и лигированием несостоятельных

коммуникантных вен. Противопоказаниями к операции являются тяжелые

сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, легких, печени

и почек, исключающие возможность выполнения любой другой операции.

Хирургическое лечение не показано в период беременности, у больных с

гнойными заболеваниями различного происхождения.

Перед операцией производится маркировка (желательно — под ультра-

звуковым контролем) основных венозных стволов, их притоков и перфо-

рантных вен (с помощью проб И. Тальмана, Пратта, В. Шейниса). Опера-

цию Троянова—Тренделенбурга начинают с пересечения и лигирования ос-

новного ствола большой подкожной вены у места ее впадения в бедренную

вену и впадения в нее ее добавочных ветвей (рис. 19.4). Оставление длинной

культи большой подкожной вены с ее притоками является одной из причин

рецидивов заболевания. Особое внимание должно быть уделено пересече-

нию добавочных венозных стволов (vv. saphenae accessoria), несущих кровь

от медиальной и латеральной поверхности бедра. Оставление их также яв-

ляется частой причиной рецидивов.

576

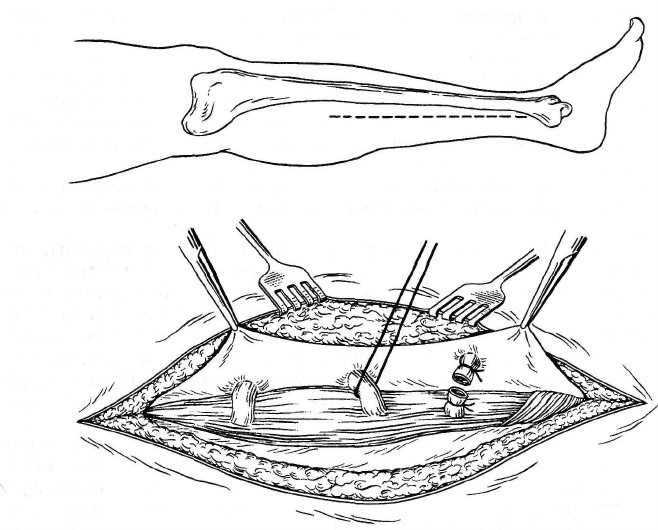

Рис. 19.5. Операция Линтона.

Перед операцией для уменьшения кровопотери ножной конец стола це-

лесообразно приподнять. Удаление большой подкожной вены (сафенэкто-

мия, стриппинг) целесообразно проводить по методу Бебкока. С этой целью

в дистальный отдел пересеченной вены вводят до верхней трети голени зонд

Гризенди, имеющий конический наконечник с острым режущим нижним

краем. Через небольшой разрез над наконечником инструмента обнажают

вену, пересекают ее и выводят конец инструмента в рану. Под наконечни-

ком зонда на вену накладывают прочную лигатуру. Потягивая зонд в обрат-

ном направлении, удаляют весь участок вены. При этом все боковые ветви

большой подкожной вены пересекаются на одном уровне, а удаляемая вена

собирается в виде гармошки под коническим наконечником. Малая под-

кожная вена удаляется аналогичным образом. По ходу извлеченной вены

кладут ватно-марлевый валик, а конечность туго бинтуют эластичным бин-

том. Сильно извитые и коллатеральные участки вен, которые нельзя удалить

по Бебкоку, целесообразно удалять через небольшие разрезы по Нарату.

При этом подкожную жировую клетчатку между двумя разрезами "туннели-

руют" с помощью зажима или другого инструмента, что значительно облег-

чает выделение и удаление вены.

Обязательным является пересечение коммуникантных вен с несостоя-

тельными клапанами, которые чаще всего локализуются на внутренней по-

верхности голени в надлодыжечной области (группа Коккета). При отсутст-

вии трофических расстройств оправдана эпифасциальная перевязка пробо-

дающих вен. При выраженных трофических изменениях кожи и подкожной

жировой клетчатки целесообразна субфасциальная перевязка прободающих

вен по Линтону (рис. 19.5). Операцию производят из разреза по внутренней

37-2375

577

поверхности голени длиной 12—15 см. Рассекают кожу, подкожную клет-

чатку, собственную фасцию голени; выделяют, перевязывают и пересекают

прободающие вены. При наличии индурации кожи и подкожной клетчатки

на внутренней поверхности голени следует выполнить субфасциальную пе-

ревязку прободающих вен из разреза по задней поверхности голени (по

Фелдеру). Этот доступ позволяет избежать манипуляций на измененных

тканях и дает возможность перевязать как внутреннюю, так и наружную

группы прободающих вен голени.

В настоящее время для субфасциального пересечения и лигирования не-

состоятельных перфорантных вен может использоваться эндоскопическая

техника.

Склвротерапия. Операция преследует следующие цели: 1) разрушить ин-

тиму вены введением 1—2 мл склерозирующего раствора; 2) добиться сли-

пания стенок вены срезу после введения препарата (без образования тром-

ба); 3) повторными инъекциями в другие сегменты вены достичь полной об-

литерации вены. Для достижения этой цели необходимо тщательно выпол-

нять все детали техники этого вмешательства. В качестве склерозирующих

растворов используют тромбовар, натрия тетрадецилсульфат (фибро-вейн),

этоксисклерол и другие, действие которых основано на коагуляции эндо-

телия.

Методика склеротерапии. В вертикальном положении больного

производится маркировка участка вены, подлежащего склерозированию, и

пункция вены. Сразу после пункции ноге придают возвышенное положение

и вводят склерозирующий раствор в запустевшую вену по методу воздушно-

го блока. Для этого в шприц набирают 1—2 мл склерозирующего раствора

и 1—2 мл воздуха. В вену из шприца сначала вводят воздух, который вытес-

няет кровь на небольшом участке и создает благоприятные условия для кон-

такта склерозирующего раствора со стенкой вены и разрушения эндотелия.

Место инъекции прижимают латексной подушечкой, на конечность сразу

накладывают эластичный бинт, чтобы добиться слипания стенок вены и по-

следующей облитерации ее. Если после введения склерозирующего раство-

ра не будет произведена адекватная компрессия конечности эластичным

бинтом, то в вене может образоваться тромб, который со временем подверг-

нется реканализации. При этом часть склерозирующего раствора может по-

вредить клапаны коммуникантных вен, что приведет к рефлюксу крови из

глубоких вен и рецидиву варикозного расширения. Больному после инъек-

ции и наложения эластичного бинта предлагают ходить в течение 2—3 ч,

чтобы предотвратить повреждение интимы прободающих вен.

Существуют также комбинированные методы лечения , соче-

тающие удаление крупных стволов измененных вен со склеротерапией мел-

ких ветвей. При комбинированных оперативных вмешательствах без удале-

ния основных стволов поверхностной вены сначала пересекают и перевязы-

вают большую подкожную вену у места впадения ее в бедренную. Несостоя-

тельные перфорантные вены лигируют эпифасциально по Коккету или с

помощью эндоскопической техники, затем поэтапно производится склеро-

зирование большой подкожной вены и ее притоков.

После каждого сеанса склерозирования ногу забинтовывают эластиче-

ским бинтом и придают ей возвышенное положение. Со 2-го дня больному

разрешают ходить. На 3-й сутки после вмешательства по поводу неослож-

ненных форм варикозного расширения вен больные могут быть выписаны

на амбулаторное лечение под наблюдение врача-хирурга. Швы снимают на

7—8-е сутки. Эластичный бинт рекомендуется носить в послеоперационном

периоде в течение 8—12 нед. У большинства больных (92 %.) наступает из-

578

лечение; рецидивы — 8 %, летальность — 0,02 %. Осложнения встречаются

редко.

Склеротерапия должна применяться по строгим показаниям: а) для об-

литерации отдельных узлов или участков расширенных вен в начальной ста-

дии заболевания при отрицательной пробе Троянова—Тренделенбурга; б) для

облитерации отдельных узлов и мелких вен, оставшихся после удаления ос-

новных, наиболее крупных вен на бедре и голени; в) в виде комбинирован-

ного лечения (операция в сочетании со склерозированием боковых ветвей

поверхностных вен на голени).

Не рекомендуется применять лечение склерозирующими растворами у

больных с резко выраженным (более 1 см) расширением вен, при наличии

тромбофлебита, облитерируюших и гнойничковых заболеваний.

19.4.2. Посттромбофлебитический синдром

Посттромбофлебитический синдром — симптомокомплекс, развиваю-

щийся вследствие перенесенного тромбоза глубоких вен нижних конечно-

стей. Он представляет собой типичную разновидность хронической веноз-

ной недостаточности, проявляющейся вторичным варикозным расширени-

ем вен, стойкими отеками, трофическими изменениями кожи и подкожной

клетчатки голени. Согласно статистическим данным, в различных странах

этим заболеванием страдает 1,5—5 % населения.

Патогенез. Формирование посттромбофлебитического синдрома связано

с судьбой тромба, образовавшегося в просвете пораженной вены и не под-

вергшегося лизису в течение ближайшего времени. Наиболее частым исхо-

дом тромбозов глубоких вен является частичная или полная реканализация

тромба, утрата клапанного аппарата, реже облитерация глубоких вен. Про-

цесс организации тромба начинается со 2—3-й недели от начала заболева-

ния и заканчивается частичной или полной его реканализацией в сроки от

нескольких месяцев до 3—5 лет. В результате воспалительных изменений

вена превращается в ригидную склерозированную трубку с разрушенными

клапанами. Вокруг нее развивается паравазальный сдавливающий фиброз.

Грубые органические изменения клапанов и стенки вены ведут к рефлюксу

крови сверху вниз, значительному повышению венозного давления в венах

голени (венозная гипертензия), тяжелым нарушениям венозного кровотока

в конечности, проявляющимся в виде рефлюкса крови по коммуникантным

венам из глубоких в поверхностные вены. Высокое давление и стаз крови в

венах голени приводят к нарушению лимфовенозной микроциркуляции,

повышению проницаемости капилляров, отеку тканей, склерозу кожи и

подкожной клетчатки (липосклероз), некрозу кожи и формированию тро-

фических язв венозной этиологии.

Клиническая картина. В зависимости от преобладания тех или иных

симптомов различают четыре клинические формы посттромбофлебитиче-

ского синдрома: отечно-болевую, варикозную, язвенную (рис. 19.6) и сме-

шанную.

Основными симптомами являются чувство тяжести и боль в пораженной

конечности, усиливающаяся при длительном пребывании на ногах. Боль тя-

нущая, тупая, лишь изредка бывает интенсивной, успокаивается в положе-

нии больного лежа с приподнятой ногой. Нередко больных беспокоят судо-

роги икроножных мышц во время длительного стояния и в ночное время.

Иногда самостоятельные боли в конечности отсутствуют, но появляются'

при пальпации икроножных мышц, надавливании на внутренний край по-

37*

579