Кузин М.И. (ред) Хирургические болезни

Подождите немного. Документ загружается.

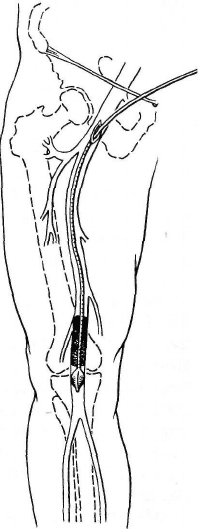

Рис. 18.25. Эмболэктомия из бедренной артерии с помощью ка-

тетера Фогарти.

в 1,5—2 раза за счет уменьшения его разовой дозы.

Более перспективными препаратами являются низ-

комолекулярные фракции гепарина (фраксипарин,

клексан, фрагмин).

Антикоагулянты непрямого действия (неодику-

марин или пелентан, синкумар, фенилин и др.) по-

давляют биологический синтез протромбина в рети-

кулоэндотелиальной системе печени. Действие их

начинается через 18—48 ч от начала применения и

сохраняется в течение 2—3 дней после отмены пре-

парата. Критерием эффективности проводимой те-

рапии служит величина протромбинового индекса.

Оптимальной дозой препарата следует считать та-

кую, которая снижает протромбиновый индекс до

35—40 %. Наиболее ранним симптомом передози-

ровки служит появление микрогематурии. Антидо-

том антикоагулянтов непрямого действия является

витамин К (викасол).

Повышение адгезивно-агрегационной функции

тромбоцитов делает необходимым назначение пре-

паратов, обладающих дезагрегационным действием,

в частности трентала и курантила. Указанные сред-

ства оказывают наибольший эффект при внутривен-

ном введении. Целесообразно также использовать низкомолекулярный дек-

стран (реополиглюкин), обладающий дезагрегационными свойствами, уси-

ливающий фибринолиз, улучшающий микроциркуляцию.

Спазмолитические средства (но-шпа, папаверин, галидор) предпочти-

тельнее вводить внутривенно. Для снятия болей и психомоторного возбуж-

дения назначают анальгетики, фентанил, дроперидол, натрия оксибутират.

Метаболический ацидоз, нередко развивающийся у больных, требует

контроля над показателями кислотно-основного состояния и их своевре-

менной коррекции введением 4 % раствора натрия бикарбоната. Для улуч-

шения метаболических процессов в тканях целесообразно назначать вита-

мины, компламин, солкосерил, а при соответствующих показаниях — сер-

дечные гликозиды и антиаритмические препараты.

Хирургическое лечение острых артериальных эмболии заключается в

удалении эмбола и тромботических масс из просвета артерии с помощью

катетера Фогарти. Катетер представляет собой гибкий эластичный провод-

ник диаметром 2—2,5 мм с нанесенными делениями. На одном конце его

имеется павильон для присоединения шприца, на другом — латексный бал-

лончик с тонким направителем. При поражении артерий нижних конечно-

стей обнажают бифуркацию бедренной артерии, а при обтурации артерий

верхних конечностей — бифуркацию плечевой артерии. Выполняют попе-

речную артериотомию и катетер продвигают к месту закупорки сосуда, про-

водя его через тромботические массы. Затем с помощью шприца раздувают

баллончик жидкостью и извлекают катетер (рис. 18.25). Раздутый баллончик

увлекает за собой тромботические массы. При восстановлении проходимо-

сти артерии из артериотомического отверстия появляется струя крови. На

разрез в артерии накладывают сосудистый шов. С помощью баллонного ка-

560

тетера тромботические массы могут быть удалены не только из перифери-

ческих артерий, но и из бифуркации аорты. При тяжелой ишемии, сопро-

вождающейся отеком мышц (ША степени) или мышечной контрактурой

(ШБ степени), с целью декомпрессии и улучшения тканевого кровотока по-

казана фасциотомия.

При остром тромбозе, развившемся на фоне органического поражения

артериальной стенки, простая тромбэктомия обычно неэффективна, так как

быстро наступает ретромбоз сосуда. Поэтому она должна дополняться ре-

конструктивной операцией. При развитии гангрены конечности показана

ампутация.

Прогноз. При поздней диагностике острой артериальной непроходимости

и несвоевременном оказании квалифицированной медицинской помощи

прогноз неблагоприятный.

18.9.1. Эмболия и тромбоз мезентериальных сосудов

Острое нарушение кровообращения в брыжеечных сосудах развивается

вследствие эмболии артерий или тромбоза брыжеечных артерий и вен. Наи-

более часто поражается верхняя (90 %), реже — нижняя брыжеечная арте-

рия (10 %).

Этиология. Основной причиной эмболии являются заболевания сердца,

осложненные образованием тромбов (ревматические пороки, нарушения

ритма, инфаркт миокарда, кардиосклероз, эндокардит). Источником эмбо-

лии могут быть атеросклеротические бляшки аорты, а также тромботиче-

ские массы аневризматического мешка. К возникновению тромбоза брыже-

ечных артерий предрасполагают изменения сосудистой стенки (атероскле-

роз или артериит). Развитие тромбоза мезентериальных вен возможно при

наличии гнойных процессов в брюшной полости (пилефлебит), портальной

гипертензии, сопровождающейся застоем крови в воротной вене, при сеп-

сисе, травмах, сдавлении сосудов новообразованиями. Заболевание одина-

ково часто встречается у мужчин и женщин, развивается преимущественно

в среднем и пожилом возрасте.

Патологоанатомическая картина. Вследствие нарушения мезентериаль-

ного кровообращения наступает ишемия стенки кишки, в которой развива-

ются тяжелые деструктивно-некротические изменения, варьирующие от

ишемического до геморрагического инфаркта. При окклюзии небольшой

артериальной ветви страдает лишь ограниченный участок кишки, при заку-

порке основного ствола омертвевают все петли кишечника в зоне нарушен-

ного кровоснабжения.

Клиническая картина и диагностика. Тромбозы и эмболии мезентериаль-

ных сосудов имеют сходные клинические симптомы. Заболевание, как пра-

вило, начинается внезапно с приступа интенсивных болей в животе, лока-

лизация которых зависит от уровня окклюзии сосуда. При поражении ос-

новного ствола верхней брыжеечной артерии боли локализуются в эпигаст-

ральной или околопупочной области либо распространяются по всему жи-

воту. При эмболии подвздошно-ободочной артерии, участвующей в крово-

снабжении терминального отдела подвздошной кишки и илеоцекального

угла, боли нередко возникают в правой подвздошной области, симулируя

картину острого аппендицита. Для тромбозов и эмболии нижней брыжееч-

ной артерии характерно появление болей в левом нижнем квадранте живо-

та. Боли чаще постоянные, иногда схваткообразные, напоминают таковые

при кишечной непроходимости. Из-за боязни их усиления больные стара-

36 - 2375

ются лежать неподвижно, на спине, согнув ноги в коленных и тазобедрен-

ных суставах.

Тошнота и рвота наблюдаются уже в первые часы заболевания у 50 %

больных. Впоследствии эти симптомы становятся постоянными. Частый

жидкий стул появляется у 20 % больных, нередко в испражнениях имеется

примесь неизмененной крови. В начале заболевания пульс обычно учащен,

язык влажный, живот, как правило, мягкий, не вздут, малоболезненный.

По мере прогрессирования заболевания развивается картина паралити-

ческой кишечной непроходимости, характеризующейся вздутием живота,

отсутствием перистальтики, задержкой стула и газов, частой рвотой. Язык

становится сухим, живот болезненным, отмечается напряжение мышц

брюшной стенки. При пальцевом исследовании прямой кишки на перчатке

иногда обнаруживают следы крови. Финалом заболевания является пери-

тонит.

Для острых нарушений мезентериального кровообращения характерен

выраженный лейкоцитоз (20—30- 10

6

/л), редко встречающийся при других

острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости.

Рентгенологическое исследование брюшной полости дает определен-

ную информацию лишь в последней стадии патологического процесса,

когда имеется паралитическая кишечная непроходимость. При окклюзии

основного ствола верхней брыжеечной артерии рентгенологическое ис-

следование выявляет раздутые петли тонкой и правой половины толстой

кишки. Одновременно в просвете тонкой кишки определяют горизонталь-

ные уровни жидкости, которые в отличие от уровней при механической

непроходимости кишечника не перемещаются из одного колена кишки в

другое.

Необходимо проводить больным латероскопию, обращая внимание на

изменения рентгенологической картины при поворотах туловища: раздутые

кишечные петли у больных с механической непроходимостью кишечника

остаются фиксированными при повороте туловища с одного бока на другой;

у пациентов с паралитической непроходимостью кишечника, обусловлен-

ной острым тромбозом или эмболией брыжеечных сосудов, они легко пере-

мещаются в вышележащие отделы живота.

Селективная ангиография имеет наибольшую диагностическую цен-

ность. Достоверным признаком тромбоза брыжеечных артерий является от-

сутствие на ангиограммах контрастирования основного артериального ство-

ла или его ветвей, для тромбоза вен характерно отсутствие венозной фазы и

пролонгирование артериальной фазы. В связи с удлинением капиллярной

фазы исследования определяется более продолжительное и интенсивное

контрастирование кишечной стенки.

Дифференциальная диагностика. Острое нарушение мезентериального

кровообращения следует дифференцировать от острых хирургических забо-

леваний органов брюшной полости, в частности от механической непрохо-

димости кишечника, прободной язвы желудка и двенадцатиперстной киш-

ки, острого панкреатита, острого холецистита и острого аппендицита. При

проведении дифференциального диагноза большую помощь может оказать

лапароскопия.

Иногда сходная с острой непроходимостью мезентериальных сосудов

клиническая картина наблюдается при инфаркте миокарда с атипичной ло-

кализацией болей. В этих случаях диагностическое значение приобретают

тщательно собранный анамнез и данные электрокардиографических иссле-

дований.

Лечение. Эффективно только хирургическое лечение, позволяющее спа-

562

сти жизнь больного. При отсутствии некроза кишечника может быть про-

изведена реконструктивная операция на брыжеечных сосудах (эмболэкто-

мия, эндартерэктомия, резекция верхней брыжеечной артерии с протезиро-

ванием или имплантацией ее культи в аорту). При гангрене кишки показана

ее резекция в пределах здоровых тканей. В отдельных случаях целесообраз-

но сочетать резекцию с реконструктивной операцией на сосудах.

Прогноз. Послеоперационная летальность достигает почти 80 %, что обу-

словлено не только трудностями диагностики и тяжестью операции, но и

наличием основного заболевания, приведшего к острому нарушению мезен-

териального кровообращения.

18.10. Заболевания мелких артерий и капилляров

18.10.1. Диабетическая ангиопатия

Развивается у лиц, страдающих сахарным диабетом, и характеризуется

поражением как мелких (микроангиопатия), так и крупных сосудов (макро-

ангиопатия). При микроангиопатии наиболее существенным изменениям

подвергаются сосуды микроциркуляторного русла — артериолы, капилляры

и венулы. Наблюдается пролиферация эндотелия, утолщение базальных

мембран, отложение мукополисахаридов в стенках, что в конечном итоге

приводит к сужению и облитерации просвета. В результате этих изменений

ухудшается микроциркуляция и наступает гипоксия тканей. Проявлениями

микроангиопатии наиболее часто являются диабетическая ретинопатия и

нефропатия.

При макроангиопатии в стенках магистральных артерий обнаруживаются

изменения, характерные для атеросклероза. На фоне сахарного диабета соз-

даются благоприятные условия для развития атеросклероза, который пора-

жает более молодой контингент больных и быстро прогрессирует. Типич-

ным для диабета является артериосклероз Менкеберга — кальциноз средней

оболочки артерии.

При диабете высока частота мультисегментарных поражений артериаль-

ного русла. Отличительной особенностью является поражение артерий

среднего и малого калибра (подколенной, берцовых, артерий стопы).

Диабетическая ангиопатия нижних конечностей. В течении ангиопатий

имеются некоторые специфические особенности: 1) раннее присоединение

симптомов нейропатии с потерей поверхностной и глубокой чувствительно-

сти и полиневрита различной степени выраженности (от чувства жжения и

онемения отдельных участков или всей стопы до выраженного болевого

синдрома); 2) появление трофических язв и даже гангрены пальцев стоп при

сохраненной пульсации периферических артерий. Инфицирование стоп мо-

жет возникнуть после незначительной травмы, трещин, некроза кожи и

проявиться целлюлитом дорсальной поверхности стопы, глубоким абсцес-

сом плантарного пространства, остеомиелитом костей дистального отдела

стопы или гангреной всей стопы; 3) сочетание ангиопатий нижних конеч-

ностей с ретино- и нефропатией.

Клиническая картина диабетических ангиопатий складывается из сочета-

ния симптомов полинейропатии, микроангиопатии и атеросклероза магист-

ральных артерий. Среди последних чаще поражаются подколенная артерия

и ее ветви. В отличие от облитерирующего атеросклероза диабетическая

макроангиопатия нижних конечностей характеризуется более тяжелым и

прогрессирующим течением, нередко заканчивающимся развитием гангре-

36*

563

ны. В связи с высокой подверженностью больных сахарным диабетом ин-

фекционным заболеваниям гангрена стопы часто бывает влажной.

Основными условиями успешного лечения диабетических ангиопатий

являются оптимальная компенсация сахарного диабета и нормализация на-

рушенного метаболизма углеводов, жиров, белков, минерального обмена.

Это достигается назначением индивидуальной диеты с ограничением легко-

усвояемых углеводов и животных жиров, анаболических гормонов, препа-

ратов калия, гипогликемических средств (предпочтительно применение

диабетона), а также адекватной терапии инсулином и его аналогами. Одним

из обязательных компонентов комплексной терапии должен быть тот или

иной ангиопротектор (добезилат, пармидин и др.).

Наличие язвенно-некротических изменений не является противопоказа-

нием к назначению консервативной терапии, которая нередко ведет к му-

мификации ограниченных некротических участков и их самоотторжению. В

подобных случаях надо отдавать предпочтение внутриартериальной инфу-

зии лекарственных препаратов. Больным с выраженной ишемией нижних

конечностей целесообразно проводить также гравитационный плазмаферез,

который способствует уменьшению ишемических болей, более быстрому

отторжению гнойно-некротических участков и заживлению ран.

18.10.2. Болезнь Рейно

Заболевание представляет собой ангиотрофоневроз с преимуществен-

ным поражением мелких концевых артерий и артериол. Болезнь наблюда-

ется, как правило, у молодых женщин, сопровождается резко выраженны-

ми микроциркуляторными расстройствами. Поражаются артерии, арте-

риолы и капилляры кистей, стоп и пальцев. Основным проявлением забо-

левания является периодически возникающий генерализованный спазм -

перечисленных выше артерий с последующими дистрофическими измене-

ниями в стенках артерий и капилляров, тромбозом концевых артерий. За-

болевание характеризуется спазмом сосудов пальцев рук и ног и очень

редко — кончика носа и ушей. Процесс локализуется преимущественно на

верхних конечностях; поражение обычно бывает двусторонним и симмет-

ричным.

Основными причинами развития болезни Рейно являются длительные

ознобления, хроническая травматизация пальцев, нарушение функций не-

которых эндокринных органов (щитовидная железа, половые железы), тя-

желые психические расстройства. "Пусковым" механизмом в развитии забо-

левания служат нарушения сосудистой иннервации.

Различают три стадии болезни.

Стадия 1 — ангиоспастическая. Характеризуется выраженным повыше-

нием сосудистого тонуса. Возникают кратковременные спазмы сосудов

концевых фаланг. Пальцы (чаще II и III) кистей становятся мертвенно-

бледными, холодными на ощупь и нечувствительными. Через несколько

минут спазм сменяется расширением сосудов. Вследствие активной гипере-

мии наступает покраснение кожи, и пальцы теплеют. Больные отмечают в

них сильное жжение и резкую боль, появляется отечность в области межфа-

ланговых суставов. Когда сосудистый тонус нормализуется, окраска пальцев

становится обычной, боль исчезает.

Стадия II — ангиопаралитическая. Приступы побледнения ("мертвого

пальца") в этой стадии повторяются редко, кисть и пальцы приобретают си-

неватую окраску, причем при опускании рук книзу эта окраска усиливается

564

и принимает лиловый оттенок. Отечность и пастозность пальцев становятся

постоянными. Продолжительность I—II стадий в среднем 3—5 лет.

Стадия III — трофопаралитическая. На пальцах появляются панариции

и язвы. Образуются очаги некроза, захватывающие мягкие ткани одной-

двух концевых фаланг, реже всего пальца. С развитием демаркации насту-

пает отторжение некротических участков, после чего остаются медленно за-

живающие язвы, рубцы от которых имеют бледную окраску, болезненны,

спаяны с костью.

Лечение. Показано применение ангиотропных препаратов и спазмолити-

ков, физиотерапия, гипербарическая оксигенация. При неэффективности

лечения производится грудная или поясничная симпатэктомия или стеллэк-

томия (в зависимости от локализации поражения).

18.10.3. Геморрагический васкулит (болезнь Шенлейна—Геноха)

Заболевание проявляется мелкими кровоизлияниями в кожу, слизистые

и серозные оболочки. В механизме развития геморрагического васкулита

имеет значение токсико-аллергическая гиперергическая реакция на инфек-

ционно-токсические воздействия (ревматические заболевания, инфекции

верхних дыхательных путей, авитаминозы, пищевые токсикоинфекции, ме-

дикаментозные), приводящая к увеличению проницаемости эндотелия ка-

пилляров для жидкой части крови и форменных элементов.

При гистологическом исследовании обнаруживают эозинофильные и

нейтрофильные клеточные инфильтраты, охватывающие пораженные сосу-

ды в виде муфты, местами — очаги некроза. Вследствие кровоизлияний и

белковой имбибиции стенки сосуда просвет его суживается, ухудшается ме-

стный кровоток, возникают очаговые некрозы.

Различают 4 формы болезни: простую, ревматоидную, абдоминальную и

молниеносную. Простая форма протекает с петехиальными и геморрагиче-

скими высыпаниями. При ревматоидной форме отмечается припухлость

суставов. Абдоминальная форма характеризуется схваткообразными болями

в животе, напоминающими острую кишечную непроходимость; иногда на-

блюдается кровавая рвота или понос. При молниеносной форме геморрагии

носят сливной характер, часто изъязвляются. В связи с этим появляются

кровоизлияния в желудочки мозга, острые язвы желудочно-кишечного

тракта, которые могут осложниться перфорацией. В почках могут обнару-

живаться изменения, аналогичные экссудативной фазе гломерулонефрита,

в легких — очаги пневмонии с геморрагическим компонентом.

Лечение. Основу лечения составляет противовоспалительная и десенси-

билизирующая терапия, применение стероидных гормонов. Оперативное

вмешательство показано при интраабдоминальных осложнениях.

Глава 19. ВЕНЫ КОНЕЧНОСТЕЙ

Различают поверхностные и глубокие вены конечностей.

Поверхностные вены нижних конечностей представлены большой и малой подкожными ве-

нами. Большая подкожная вена (v. saphena magna) начинается от внутренней краевой вены сто-

пы, располагается в углублении между передним краем медиальной лодыжки и сухожилиями

мышц-сгибателей и поднимается по внутренней поверхности голени и бедра до овальной ямки,

565

где на уровне нижнего рога серповидного края широкой фасции бедра впадает в бедренную

вену. В самый верхний сегмент ее впадают наружные половые вены (w.pudendae externae), по-

верхностная надчревная вена (v.epigastrica superficialis), поверхностная вена, окружающая под-

вздошную кость (v.circumflexa ileum superficialis). Дистальнее на 0,5—2,5 см в нее вливаются две

более крупные добавочные вены — vv.saphena accessoria medialis и saphena accessoria lateralis.

Эти два притока нередко хорошо выражены и имеют такой же диаметр, как и основной ствол

большой подкожной вены. Малая подкожная вена (v.saphena parva) является продолжением ла-

теральной краевой вены стопы, начинается в углублении между латеральной лодыжкой и краем

ахиллова сухожилия и поднимается по задней поверхности голени до подколенной ямки, где

впадает в подколенную вену. Между малой и большой подкожными венами на голени имеется

множество анастомозов.

Глубокая венозная сеть нижних конечностей представлена парными венами, сопровождаю-

щими артерии пальцев, стопы, голени. Передние и задние большеберцовые вены образуют не-

парную подколенную вену, переходящую в ствол бедренной вены. Одним из крупных притоков

последней является глубокая вена бедра. На уровне нижнего края паховой связки бедренная

вена переходит в наружную подвздошную, которая, сливаясь с внутренней подвздошной ве-

ной, дает начало общей подвздошной вене. Последние сливаются, образуя нижнюю полую

вену.

Связь между поверхностной и глубокой венозной системой осуществляют коммуникант-

ные (прободающие или перфорантные) вены. Различают прямые и непрямые коммуникантные

вены. Первые из них непосредственно соединяют подкожные вены с глубокими, вторые осу-

ществляют эту связь через посредство мелких венозных стволов мышечных вен. Прямые ком-

муникантные вены располагаются преимущественно по медиальной поверхности нижней тре-

ти голени (группа вен Коккета), где нет мышц, а также по медиальной поверхности бедра

(группа Додда) и голени (группа Бойда). Обычно диаметр перфорантных вен не превышает 1—

2 мм. Они снабжены клапанами, которые в норме направляют ток крови из поверхностных вен

в глубокие. При недостаточности клапанов наблюдается ненормальный ток крови из глубоких

вен в поверхностные.

Поверхностные вены верхней конечности включают подкожную венозную сеть кисти, ме-

диальную подкожную вену (v.basilica) и латеральную подкожную вену руки (v.cephalica). V.ba-

silica, являясь продолжением вен тыла кисти, поднимается по медиальной поверхности пред-

плечья, плеча и впадает в плечевую вену (v.brachialis). V.cephalica расположена по латеральному

краю предплечья, плеча и вливается в подмышечную вену (v.axillaris).

Глубокие вены представлены парными венами, сопровождающими одноименные артерии.

Лучевые и локтевые вены вливаются в две плечевые, которые в свою очередь образуют ствол

подмышечной вены. Последняя продолжается в подключичную вену, которая, сливаясь с внут-

ренней яремной веной, образует плечеголовную вену (v.brachicephalica). От слияния плечего-

ловных вен образуется ствол верхней полой вены.

Вены нижних конечностей имеют клапаны, которые способствуют движению крови в цен-

тростремительном направлении, препятствуют обратному току ее. В месте впадения большой

подкожной вены в бедренную расположен остиальный клапан, сдерживающий обратный поток

крови из бедренной вены. На протяжении большой подкожной и глубоких вен имеется значи-

тельное число подобных клапанов. Продвижению крови в центростремительном направлении

способствует разность между сравнительно высоким давлением в периферических венах и низ-

ким давлением в нижней полой вене. Систолодиастолические колебания артерий, передаю-

щиеся на рядом расположенные вены, и "присасывающее" действие дыхательных движений

диафрагмы, понижающее давление в нижней полой вене во время вдоха, также способствуют

продвижению крови в центростремительном направлении. Важная роль принадлежит также

тонусу венозной стенки.

Важную роль в осуществлении возврата венозной крови к сердцу играет мышечно-венозная помпа

голени. Компонентами ее являются венозные синусы икроножных мышц (суральные вены), в ко-

торых депонировано значительное количество венозной крови, икроножные мышцы, выжимаю-

щие при каждом сокращении и проталкивающие венозную кровь в глубокие вены, венозные кла-

паны, препятствующие обратному току крови. Суть механизма действия венозной помпы заклю-

чается в следующем. В момент расслабления мышц голени ("диастолы") синусы камбаловидной

мышцы заполняются кровью, поступающей с периферии и из поверхностной венозной системы

через перфорантные вены. При каждом шаге происходит сокращение икроножных мышц, кото-

рое сдавливает мышечные венозные синусы и вены ("систола"), направляя ток крови в глубокие

магистральные вены, имеющие большое число клапанов на всем протяжении. Под влиянием воз-

растающего венозного давления клапаны открываются, направляя ток крови в нижнюю полую

вену. Нижерасположенные клапаны закрываются, препятствуя обратному току.

Давление крови в вене зависит от высоты гидростатического (расстояние от правого пред-

сердия до стопы) и гидравлического давления крови (эквивалент гравитационному компонен-

ту). В вертикальном положении тела гидростатическое давление в венах голеней и стоп резко

возрастает и суммируется с более низким гидравлическим. В норме венозные клапаны сдержи-

вают гидростатическое давление столба крови и препятствуют перерастяжению вен.

566

Около 85 % объема крови находится в венозной системе (емкостные сосуды), которая при-

нимает участие в регуляции объема циркулирующей крови при различных патологических со-

стояниях. Терморегуляция организма в значительной степени зависит от тонуса и степени на-

полнения кожных венул, субдермальных венозных сплетений и подкожных вен. Система по-

верхностных вен обеспечивает теплообмен организма с окружающей средой посредством вазо-

констрикции и вазодилатации вен.

19.1. Методы исследования

Жалобы больных и анамнез при большинстве заболеваний вен иногда

сразу позволяют создать представление о характере заболевания. Знание

симптомов болезни при объективном обследовании также дает возможность

дифференцировать наиболее часто встречающееся варикозное расширение

вен от посттромбофлебитического синдрома, трофических нарушений иной

природы. Тромбофлебит глубоких вен легко отличить от поражения поверх-

ностных вен по характерному внешнему виду конечности. О проходимости

вен и состоятельности их клапанного аппарата можно с большой достовер-

ностью судить по функциональным пробам, применяемым во флебологии.

Инструментальные методы исследования необходимы для уточнения ди-

агноза и выбора метода лечения. Для диагностики заболеваний вен приме-

няют те же инструментальные исследования, которые используются для

дифференциальной диагностики заболеваний артерий: различные варианты

ультразвукового и рентгенологического исследований, варианты компью-

терной и магнитно-резонансной томографии. Принципы ультразвуковых

методов исследования изложены в главе "Аорта и периферические артерии".

Ультразвуковая допплерогафия (УЗДГ) — метод, позволяющий произво-

дить регистрацию кровотока в венах и по его изменению судить об их про-

ходимости и состоянии клапанного аппарата. В норме кровоток в венах но-

сит фазный характер, синхронизирован с дыханием: ослабевает или исчеза-

ет на вдохе и усиливается на выдохе. Для исследования функции клапанов

бедренных вен и остиального клапана применяют пробу Вальсальвы. При

этом пациенту предлагают сделать глубокий вдох и, не выдыхая, максималь-

но натужиться. В норме при этом происходит смыкание створок клапанов

и кровоток перестает регистрироваться, ретроградные потоки крови отсут-

ствуют. Для определения состояния клапанов подколенной вены и вен го-

лени используются компрессионные пробы. В норме при компрессии рет-

роградный кровоток также не определяется.

Дуплексное сканирование позволяет судить об изменениях в поверхност-

ных и глубоких венах, о состоянии нижней полой и подвздошных вен, на-

глядно оценить состояние венозной стенки, клапанов, просвета вены, вы-

явить тромботические массы. В норме вены легко сжимаются датчиком,

имеют тонкие стенки, однородный эхонегативный просвет, равномерно

прокрашиваются при цветном картировании. При проведении функцио-

нальных проб ретроградные потоки не регистрируются, створки клапанов

полностью смыкаются.

Рентгеноконтрастная флебография является "золотым стандартом" в ди-

агностике тромбоза глубоких вен. Она позволяет судить о проходимости

глубоких вен, о наличии тромбов в ее просвете по дефектам заполнения

просвета вены контрастом, оценить состояние клапанного аппарата глубо-

ких и прободающих вен. Однако у флебографии имеется ряд недостатков.

Стоимость флебографии выше, чем ультразвуковое исследование, некото-

рые больные не переносят введение контрастного вещества. После флебо-

графии могут образовываться тромбы. Необходимость в рентгеноконтраст-

567

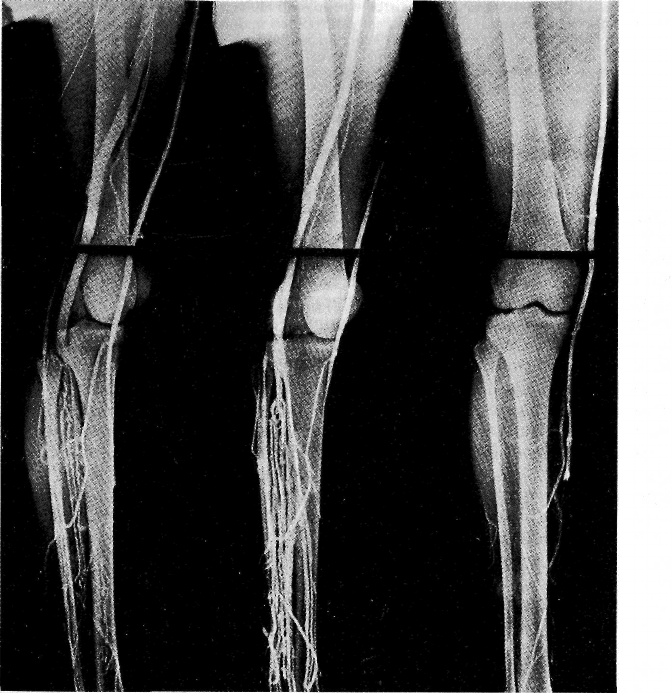

Рис. 19.1. Дистальная функционально-динамическая флебография (норма).

ной флебографии может возникнуть при подозрении на флотирующие

тромбы в глубоких венах и при посттромбофлебитическом синдроме для

планирования различных реконструктивных операций.

При восходящей дистальной флебографии контрастное вещество вводят

в одну из вен тыла стопы или медиальную краевую вену. Для контрастиро-

вания глубоких вен в нижней трети голени (над лодыжками) накладывают

резиновый жгут для сдавления поверхностных вен. Исследование целесооб-

разно проводить в вертикальном положении больного с использованием

функциональных проб (функционально-динамическая флебография). Пер-

вый снимок делают сразу же после окончания инъекции (фаза покоя), вто-

рой — при напряженных мышцах голени в момент подъема больного на

носки (фаза мышечного напряжения), третий — после 10—12 приподнима-

ний на носках (фаза релаксации).

В норме в первых двух фазах контрастное вещество заполняет глубокие

вены голени и бедренную вену. На снимках видны гладкие правильные кон-

туры указанных вен, хорошо прослеживается их клапанный аппарат. В треть-

568

ей фазе вены полностью опорожняются от контрастного вещества. На фле-

бограммах удается четко определить локализацию патологических измене-

ний в магистральных венах и функцию клапанов (рис. 19.1).

При тазовой флебографии контрастное вещество вводят непосредствен-

но в бедренную вену путем пункции либо катетеризации по Сельдингеру.

Она позволяет оценить проходимость подвздошных, тазовых и нижней

полой вен.

Альтернативой традиционной флебографии может служить магнитно-ре-

зонансная (MP) флебография. Этот дорогостоящий метод целесообразно ис-

пользовать при острых венозных тромбозах для определения его протяжен-

ности, расположения верхушки тромба. Исследование не требует примене-

ния контрастных средств, кроме того, позволяет исследовать венозную сис-

тему в различных проекциях и оценить состояние паравазальных структур.

MP-флебография обеспечивает хорошую визуализацию тазовых вен и кол-

латералей. Для диагностики поражений вен нижних конечностей можно

применять компьютерно-томографическую (КТ) флебографию.

19.2. Врожденные венозные дисплазии

Врожденные пороки развития сосудов обычно видны при рождении, но

иногда проявляются через несколько лет. Сосуды при врожденных пороках

имеют нормальный эндотелий. Размер поражения имеет тенденцию увели-

чиваться с возрастом. Пороки развития сосудов классифицируют в соответ-

ствии с типом пораженных сосудов. Различают капиллярные, артериаль-

ные, венозные и смешанные формы. Капиллярные и венозные пороки от-

носят к порокам с низким (медленным) кровотоком. Артериальные и сме-

шанные артериовенозные пороки развития сосудов харктеризуются высо-

ким (быстрым) кровотоком, который может вызвать чрезмерное заполнение

правых отделов сердца.

Пороки развития вен имеют разнообразный характер: сдавление

глубоких вен фиброзными тяжами, аберрантными артериальными вет-

вями, атипично расположенными мышцами, аплазия и гипоплазия

глубоких вен конечностей, аплазия клапанов, варикозное

расширение, удвоение вен.

Пороки развития капилляров проявляются различного вида геман-

гиомами. Комбинированной формой порока развития венозных и лим-

фатических капилляров, сочетающейся с гипертрофией нижней конечно-

сти, является синдром Клиппеля —Треноне — Вебера. Он проявля-

ется увеличением объема и удлинением конечности, сочетающимся с об-

ширными сосудистыми и пигментными пятнами и диффузным варикозным

расширением поверхностных вен.

Врожденные артериовенозные свищи встречаются на конечно-

стях, на голове и внутренних органах (чаще легких). Различают генерализо-

ванную форму, при которой поражается вся конечность (болезнь Паркса

Вебера) и локальные опухолеобразные формы, чаще располагающиеся на

голове и в мозге. По внешним признакам генерализованная форма пораже-

ния конечностей похожа на болезнь Клиппеля—Треноне— Вебера.

При болезни Клиппеля—Треноне—Вебера родители обращают внимание

на сосудистые пятна на коже конечности ребенка после рождения. К 2—

3-му году жизни появляются резкое расширение вен в бассейнах большой и

малой подкожных вен, на 6—7-м году — гипертрофия мягких тканей, лим-

фостаз, удлинение конечности.

569