Кудаев М.Р., Апиш Ф.Н. История систем образования и воспитания: советский период и постсоветский этап

Подождите немного. Документ загружается.

51

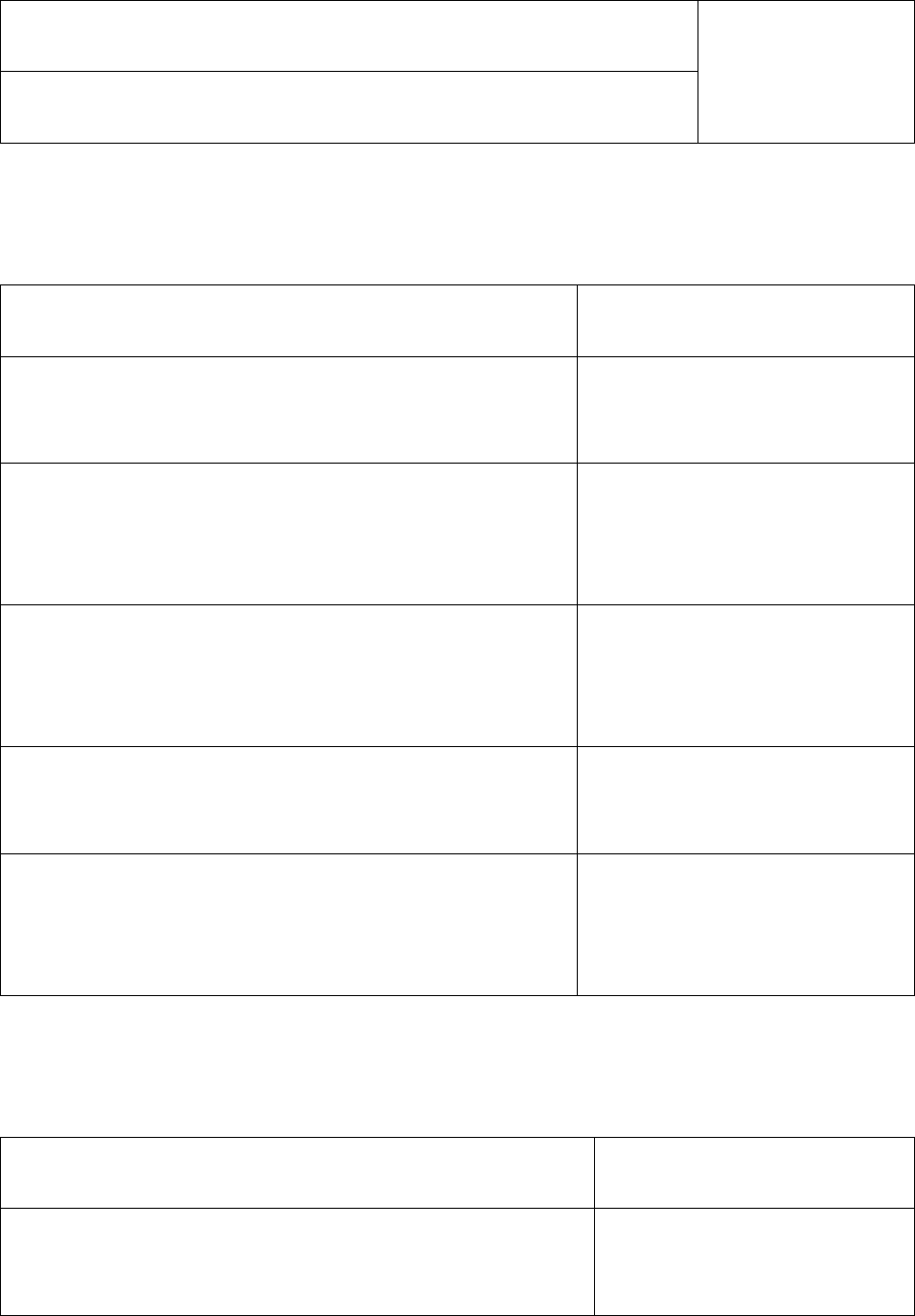

4. В каком году ввели 11-летнее образование с

производственным обучением?

5. В каком году вводится «военное дело» и

вводится раздельное обучение?

Ключ: 1 – в; 2 – д; 3 – б; 4 – а; 5 – г.

В приведенных ниже заданиях определите – кто есть кто

Строчки из хрестоматии по истории

педагогики

Педагоги

1. Выдающийся отечественный педагог,

творчески переосмыслил классическое

педагогическое наследие.

а) И.П. Иванов

б) А.С. Макаренко

в) Н.К. Крупская

2. Советский педагог-психолог.

Предложил систему принципов обучения

младших школьников, один из которых –

обучение на высоком уровне трудности.

а) Л.В. Занков

б) П.Я. Гальперин

в) С.Т. Шацкий

3. Доктор педагогических наук. Видел

сущность коммунарской методики в

организации формирующей деятельности

школьников, педагогов и друзей школы.

а) П.П. Блонский

б) В.А. Сухомлинский

в) И.П. Иванов

4. Психолог, доктор педагогических

наук. Разработал теорию поэтапного

формирования умственных действий.

а) Л.В. Занков

б) П.Я. Гальперин

в) А.П. Пинкевич

5. Выдающийся советский ученый

педагог и практик. Большое внимание

отводил коллективу и школьников,

коллективной деятельности учащихся.

а) В.А. Сухомлинский

б) А.С. Макаренко

в) А.В. Луначарский

Ключ: 1 – б; 2 – а; 3 – в; 4 – б; 5 – а.

В приведенных ниже заданиях определите – кто есть кто

Строчки из хрестоматии по истории

педагогики

Педагоги

1. Яркий педагог, теоретик, практик;

делал акцент на воспитание ребенка в духе

общечеловеческих ценностей.

а) В.А. Сухомлинский

б) М.А. Данилов

в) И.П. Иванов

52

2. Выдающийся отечественный педагог,

творчески переосмыслил классическое

педагогическое наследие.

а) С.Н. Лысенкова

б) Б.П. Есипов

в) А.С. Макаренко

3. Педагог-новатор, он предложил

систему принципов, которая включала

связь учения с борьбой за построение

коммунизма.

а) И.П. Волков

б) М.Н. Скаткин

в) В.А. Сухомлинский

4. Советский педагог, с 1949 г. по 1963 г.

возглавлял сектор дидактики Института

теории и истории педагогики.

а) М.А. Данилов

б) Б.П. Никитин

в) А.С. Макаренко

5. Советский педагог, доктор

педагогических наук. Дал определение

понятия «самостоятельная работа

учащихся».

а) С.Н. Лысенкова

б) Б.П. Есипов

в) М.Н. Скаткин

Ключ: 1 – а; 2 – в; 3 – б; 4 – а; 5 – б.

5. Контрольные вопросы (для 15 – 20-минутного

письменного экспрес с-опроса):

Вариант 1.

1. Расскажите о системе принципов М.Н. Скаткина.

2. Какие изменения в системе образования произошли в связи с

Великой Отечественной войной?

3. Обоснуйте свою позицию относительно того, что в 40-х гг.

считали необходимым проведение выпускных экзаменов за курс

начальной и средней школы.

Вариант 2.

1. Какие основные компоненты включает в себя

«комбинированный урок» Б.П. Есипова? Кратко охарактеризуйте их.

2. Расскажите об изменениях в развитии советской школы в

1950-е годы.

3. Раскройте теоретические основы новой

образовательной парадигмы 60-х годов 20-го столетия.

53

6. Вопросы для контроля и самоконтроля:

1. Укажите основные компоненты содержания образования 30-х

гг. XX века.

2. Какая форма организации обучения считалась приоритетной в

30-х гг.?

3. Каково было содержание принципов обучения? Назовите

принципы, предложенные М.Н. Скаткиным.

4. Какие подходы наметились к определению методов обучения

в 30-х гг.?

5. Как осуществлялось обучение в 40-е годы ХХ века?

6. Какие изменения произошли в системе образования в 50-е

гг.?

7. Как отбиралось содержание образования в 50-х годах?

8. Когда осуществлялась модернизация содержания

образования?

9. Как рассматривалась проблема активности и

самостоятельности учащихся в процессе обучения?

10. Какие основные педагогические идеи были

сформулированы в 50-х годах?

11. Раскройте содержание нового подхода к конструированию

уроков в школе.

12. Что являлось приоритетным в воспитании гражданина

страны?

13. Какие подходы к воспитанию подрастающего поколения

сложились в рассматриваемый период?

14. Какую роль отводили родителям в решении задач

воспитания, обучения и развития детей?

15. Какие новые подходы сложились к аттестации учителей

образовательных учреждений?

16. Как реализовывался принцип предметности в

образовательных учреждениях?

17. Раскройте содержание парадигмы «школы учебы».

18. Как реализовывались индивидуальный и

дифференцированный подходы в учебно-воспитательном процессе

образовательных учреждений?

54

МОДУЛЬ 11. РОССИЙСКАЯ ПЕДАГОГИКА

СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА: 60–80-х гг. ХХ века

1. Реферативное изложение материала по учебникам

Рекомендация студенту: разделите текст на логически

завершенные части и сформулируйте вопросы к ним.

Провозгласив в качестве своей идеи построение в России

социалистического общества, октябрьская революция выдвинула

лозунг борьбы за социологическое равноправие и социологическую

справедливость для трудящихся, уничтожение эксплуатации и

построение гармоничного общества.

Задачей образования и воспитания молодежи было формирование

активной личности строителя нового социалистического общества.

Создатели советской школы мечтали о том, чтобы она была

демократичной и гуманистической. Однако в соответствии с духом

времени эта система была жестко политизирована и предполагала

полное соединение обучения и воспитания молодежи с политической,

экономической и идеологической жизнью страны, возглавляемой

правящей коммунистической партией.

Построение в СССР к середине 60-х гг. развитого

социалистического общества оказало огромное воздействие на все

сферы жизни страны. В области образования это нашло отражение в

завершении перехода к всеобщему среднему образованию.

По закону «Об укреплении связи школы с жизнью и о

дальнейшем развитии системы народного образования» вместо

обязательного 7-летнего вводилось обязательное 8-летнее образование

детей и подростков от 7 до 15-16 лет. Учебно-воспитательный процесс

подлежал перестройке на основе соединения с производительным

трудом, срок обучения в средней школе был удлинен до 11 лет.

Производственное обучение и профессиональная подготовка

осуществлялись в школах, где имелись соответствующие условия.

В 1966 г. партийно-государственным постановлением обозначен

переход школ на новое содержание образования и на 10-летний срок

обучения.

Все эти многогранные процессы обусловили новый этап в

развитии советской педагогической науки. Разработка теории

содержания образования, осуществленная в 60-гг., опиралась на

55

результаты исследований предшествующего периода и нашла

отражение в формировании определенной концепции, явившейся

основой для конструирования новых учебных программ и нового

учебного плана школы. Опираясь на результаты исследований Л.С.

Выготского, был сделан вывод о больших познавательных

возможностях детей младшего возраста и целесообразности перехода

на трехлетний курс начального обучения.

Анализируя развитие теории обучения в советской педагогике

указанного периода, необходимо специально рассмотреть проблему

совершенствования методов обучения. Разработка теории методов

обучения во многом определялась подходом к обучению как к

целостному процессу с целью его оптимизации.

Так, в 1965г. И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин писали следующее:

«Методы обучения – это способы организации познавательной

деятельности учащихся».

И.Т. Огородников определял метод обучения следующим

образом: «Под методами обучения, применяемыми учителями,

подразумеваются способы передачи знаний учащимся и руководства

их познавательной деятельностью».

Существенно изменились и критерии отбора методов,

получившие отражение в требованиях к методам обучения. В качестве

основного критерия оценки и отбора методов обучения стала

рассматриваться их роль в развитии самостоятельного мышления

учащихся.

Также все большее признание стала приобретать классификация

методов обучения по уровням познавательной деятельности

школьников, предложенная И.Я. Лернером и М.Н. Скаткиным. Ими

была предложена классификация методов обучения, исходящая из

возрастания степени самостоятельности учащихся. Она включала

следующие периоды: объяснительно-иллюстративный,

репродуктивный, проблемного изложения, частично-поисковый,

исследовательский.

В педагогической науке прочно утвердился тезис о тесной связи

между методами обучения и методами научного познания.

Как известно, в советской педагогике прочно утвердился взгляд

на классно-урочную систему как наиболее оправданную систему

обучения. В целом, эта точка зрения сохранилась и по настоящее

время. Вместе с тем, с середины 60-х гг. был высказан ряд критических

56

замечаний, направленных на совершенствование классно-урочной

системы.

О слабых сторонах классно-урочной системы писал Ю.К.

Бабанский, который видел их в недостаточном учете индивидуальных

особенностей темпа деятельности школьников, уровня

предшествующей подготовки и т.д. Побудительным толчком к

пересмотру сложившихся взглядов на структуру урока и активизации

исследований в этом направлении явились поиски и достижения

передового педагогического опыта, в частности липецких учителей,

относящиеся к концу 50-х началу 60-х гг. Сущность этого опыта

состояла в том, что отказавшись от комбинированного урока,

единственной формы построения учебного процесса, липецкие учителя

стали строить учебный процесс таким образом, чтобы он обеспечивал

непрерывное движение учащихся вперед при постоянном закреплении

и углублении раннее полученных знаний, тем самым повторение ранее

полученных знаний, выявление их, формирование новых составляло

единый одновременно протекающий процесс.

С конца 50-х начала 60-х гг. в педагогической литературе

сформировалась критическая позиция по отношению к

комбинированному уроку. В литературе был сформулирован тезис об

объективной неправомерности установления единой структуры урока.

Вместе с тем подчеркивалось, что отказ от шаблонной структуры вовсе

не означает отказ от структуры урока вообще. А.А. Бударин ввел

понятие структурно-простых и структурно-сложных уроков.

К структурно-простым относились уроки, состоящие из двух или

нескольких однородных учебных ситуаций и посвященных

выполнению одной дидактической задачи. Другой тип урока –

составной или сложный – должен иметь ряд дидактических задач и,

соответственно, состоять из двух или нескольких неоднородных

учебных ситуаций.

Также в это время внимание педагогической общественности

привлек вопрос о месте проверки знаний в структуре урока. В

значительной степени это было связано с попыткой некоторых

исследователей пересмотреть место учета в учебном процессе на

основе тех поисков, которые вели передовые учителя Липецкой

области.

Также совершенствовалась школьная сеть. Уменьшилось общее

количество школ. Число небольших начальных и 8-летних школ

сократилось, а средних возросло. Стала развиваться сеть школ с

57

углубленным изучением ряда предметов. Во всех школах, начиная с 7-

х классов, вводились факультативные занятия по отдельным

предметам. Однако эти меры не могли обеспечить массовое усвоение

учащимися усложнившегося содержания в курсе 10-летней школы.

В середине 70-х годов страна стала переходить на всеобщее

обязательное среднее образование. Однако качество общего

образования, получаемого в сельских школах, ПТУ и

среднеспециальных учебных заведениях уступало уровню,

достигнутому в крупных городах. Стремление в короткие сроки, не

учитывая реальные возможности, любой ценой решить эту сложную

задачу привело на практике к общему снижению качества знаний,

росту так называемой скрытой неуспеваемости, дискредитации самой

идеи всеобщего среднего образования.

Негативные явления, выявившиеся в деятельности школы на

рубеже 70-80-х гг., отнюдь не означали, что они выпадали из поля

зрения педагогической науки и передовой школьной практики. Об этом

свидетельствует появление целого ряда теоретических работ,

исследующих вопросы достижения единства обучения и воспитания,

мотивации школьников к учению, общие вопросы управления школой,

историко-педагогические проблемы.

В начале 80-х гг. резко проявилось кризисное состояние

школьного дела, отражавшее социально-экономическую ситуацию в

обществе. Монополизированная государством школа была лишена

основных источников развития – общественной инициативы и

внутреннего многообразия. Уравнительность и усредненность стали

системообразующими факторами построения образования.

Общество и личность фактически не обладали правом

образовательного выбора. Огосударствление школы привело к ее

трансформации в некое закрытое учреждение. Соответственно,

учитель, по сути лишенный права на педагогическое творчество,

становится чиновником по образовательному ведомству.

Сформировалась система тройного отчуждения: школы от общества,

ученика от школы и учителя от ученика. Неизбежным следствием

стало функционирование школы в режиме единообразия, единомыслия

и единоначалия. Тем самым она лишила себя способности к развитию,

что объективно вело к «подрезанию» культурных корней наций и

народностей, интеллектуального потенциала общества в целом.

Пороки образовательной системы в 60-80-х гг. углублялись

нереалистичностью, мифотворчеством школьной политики,

58

разрозненностью и бессистемностью школьной реорганизации. Перед

школой становились глобальные цели и либо нереализуемые на

данном этапе общественного развития (всеобуч, обучение 6-леток и

т.д.), либо вовсе несвойственные общеобразовательной школе

(всеобщая профессиональная подготовка учащихся). Эти цели,

рассчитанные на повсеместное и одномоментное внедрение, не были

подкреплены ни научным обоснованием, ни необходимыми

финансовыми, кадровыми и другими ресурсами.

Иллюзорные цели рождали и соответствующие показатели охвата

обучения и успеваемости. Подлинное образование в школе

подменялось производством ирреальных показателей.

Проблемы школы оказались столь острыми, что на них не могло

не реагировать и тогдашнее руководство страны. В 1984г. были

приняты «Основные направления реформы общеобразовательной

средней школы» Школьная реформа не только не устранила, но и

обострила кризис школы. Был предложен набор частичных

косметических мер, имевших во многом обратные результаты. Многие,

заявленные реформой цели, были ошибочными: слияние общего и

профессионального образования, профессионализация

общеобразовательной школы, насаждение единообразия, но теперь уже

в сфере профтехобразования.

С середины 80-х годов в стране начались крупные общественно-

политические перемены, получившие название «перестройка». Они

были связаны с преодолением деформаций, накопившихся в обществе

за время застоя, отказом от тоталитаризма, противостоянием двух

систем, реформированием экономических и общественных отношений.

Глубокие социально-экономические перемены раскрепостили сознание

людей, открыли дорогу общественной инициативе. Это было тем более

важно, что в обществе накопилось глубокое недовольство

существующей системой народного образования.

В школьной системе обнаружились значительное падение

интереса к образованию, низкий уровень успеваемости и т.д. Резко

снизился социальный статус образования, его экономическое

обеспечение. Гуманитарные предметы страдали от чрезмерной

идеологизации.

Недостаточное развитие дифференциации обучения, отказ от

учета индивидуальных особенностей учащихся и преподавателей,

игнорирование национальных и региональных потребностей и

59

интересов обучаемых не могли не снизить качество общего

образования и породили множество социальных проблем.

Разработка принципов новой образовательной политики началось

во 2-ой половине 80-х гг. Ключевой стала идея развития личности.

Цели реформы: создание необходимых условий для развития

личности, запуск механизмов развития и саморазвития самой системы

образования, превращение образования в действенный фактор развития

общества.

Впервые за все годы существования советской власти в стране

развернулось широкое общественно-педагогическое движение, в

которое были вовлечены не только учителя, научные работники, но и

родители, публицисты, люди других профессий. Ими были выдвинуты

идеи, которые определили новые подходы к содержанию и

организации народного образования. Это, прежде всего, приоритет

личности по отношению к общественным структурам, отказ от единой

школы и создание разнообразных видов учебных заведений,

деидеологизация образования, возрождение национальных традиций,

гуманитаризация и дифференцирование образования, выход школы в

открытую социальную среду и усиление религиозных начал в

воспитании молодежи.

Следует признать, что в ряде случаев эти идеи получили

практическое воплощение. Появились новые типы школ – авторские

училища, не считая заочных школ и школ, существующих в виде

экстерна.

Всё большую роль играет идея непрерывного образования,

которая начала реализовываться на практике.

Наряду с государственной появилась альтернативная школа –

общественно-государственная или частная. Все эти процессы и в наши

дни находятся еще в стадии становления и развития. Однако условно

можно назвать рубеж окончания периода, начавшегося в середине 80-х

гг. Это 1991 г. – год распада СССР и создания на его территории

содружества независимых государств. Завершилась история советской

школы. Народное образование продолжило свое развитие в рамках

российской традиции других независимых государств, которые

провозгласили сферу образования приоритетной.

На протяжении своей более чем 70-летней истории советская

школа много экспериментировала и далеко не всегда эти поиски были

удачны. Однако, достижения советской школы в области создания

детского коллектива, формирования активной личности обретений и

60

потерь в трудовой практике школьников уже стали достоянием

мирового педагогического опыта.

Попытайтесь самостоятельно дать определение

представленным здесь понятиям и терминам, а затем с помощью

приводимого ниже словаря проверьте, правильно ли понимаете Вы

эти слова.

1. Концепция 16. Система тройного отчуждения

2. Оптимизация 17. Глобальные цели

3. Объяснительно-иллюст- 18. Ирреальные показатели

рированный метод 19. Кризис школы

4. Репродуктивный 20. Косметические меры

5. Проблемного изложения способ 21. Деформация

6. Частично-поисковый 22. Тоталитаризм

7. Исследовательский 23. Социальный статус

8. Комбинированный урок образования

9. Шаблон 24. Идеологизация

10. Факультативные занятия 25. Игнорирование

11. Скрытая неуспеваемость 26. Публицисты

12. Дискредитация 27. Приоритет личности

13. Идея 28. Деидеологизация

14. Монополия государства образования

15. Трансформация 29. Идея непрерывного

образования

Словарь

Концепция - то или иное понимание явления, система

взглядов.

Оптимизация – достижение наивысшего возможного в

данных условиях результата в обучении, воспитании и развитии

ученика.

Объяснительно-иллюстрированный метод – словесно-

наглядный, вербальный.

Репродуктивный – способ организации деятельности

учащихся по неоднократному воспроизведению сообщенных им

знаний, показанных способов действий.

Проблемного изложения способ – словесный, дискуссия,

учителем задаётся проблема, а затем формулируется верный ответ.