Крюков М.В. Система родства китайцев (эволюция и закономерности)

Подождите немного. Документ загружается.

мужского пола (ДмРжРЭм) [240, 234]. Лишь на втором эта-

пе в число родственников, обозначаемых термином чжи, бы-

ли

включены также и ДмДмРЭж, а среди денотатов шэн-

появился

и ДжДжРЭм [240, 238]. Близка к этому и точка

зрения

Жуй И-фу: в доханьское время термин шэн мог обо-

значать родственников как мужского, так и женского пола —

ДДжЭм [199, 61].

Однако этимологический анализ свидетельствует не в

пользу этой точки зрения. Как мы только что видели, все три

рассмотренных выше термина (чу, чжи, фу) основаны на об-

щем семантическом принципе. Но шэн этимологически не

связан

с комплексом понятий

«уходить

— приходить — воз-

вращаться» и первоначально не мог иметь то же значение,,

что и чу. Более логичной представляется его позиция в по-

колении

Эго, где он обозначает брата жены и

мужа

сестры

Эго.

Высказанное Ма Сюй-лунем положение о том, что в

чжоуской системе знак мэй (191) записывал термин для обо-

значения

сестры Эго вне зависимости от ее относительного

возраста, по-видимому, имеет под собой основание: иерог-

лиф

мэй—

фоноидеограмма с графическим детерминативом

«женщина» и фонетическим показателем вэй. Будучи взят

сам по себе, он может быть истолкован как изображение ра-

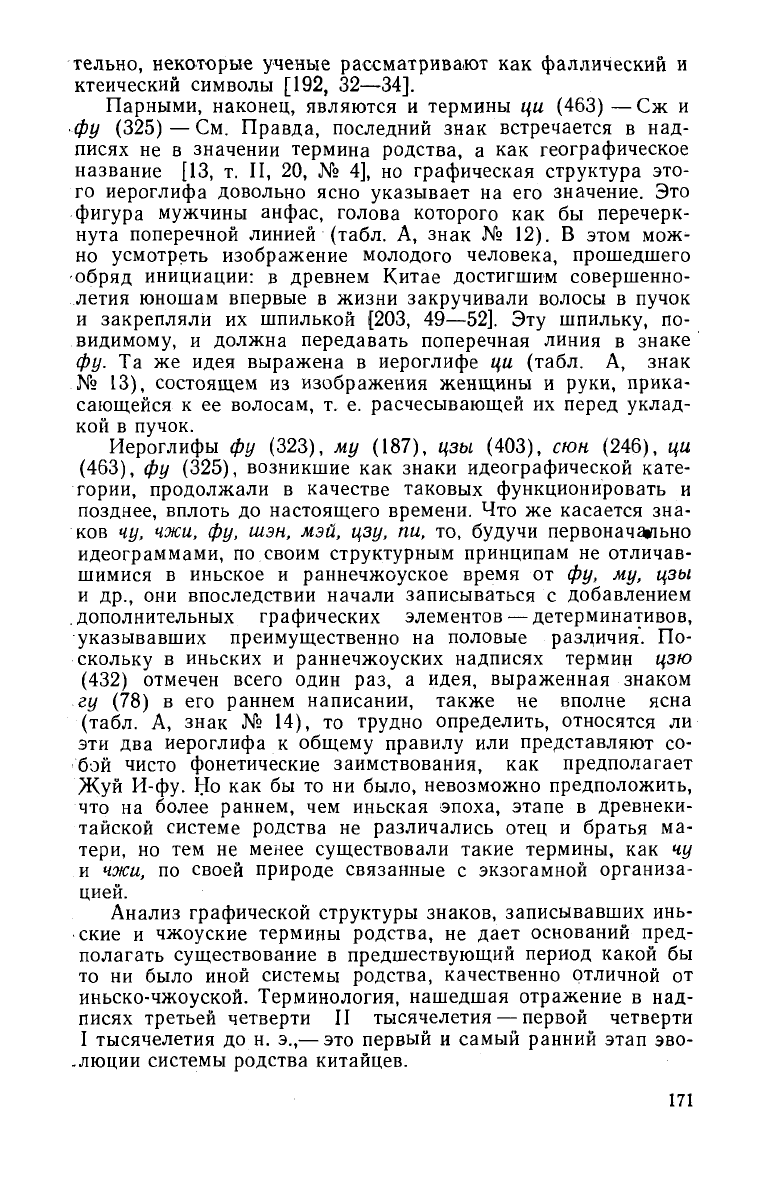

стущих вверх молодых ветвей дерева [195, 3] (табл. А, знак

№

8).

Знак

шэн, как уже говорилось, состоит из фонетиче-

ского показателя шэн и графического детерминатива

«муж-

чина»; но в чжоуских эпиграфических текстах он выступает

без детерминатива. Фонетический показатель шэн (табл. А,.

знак

№ 9) является изображением выбизающихся из-под

земли молодых побегов; отсюда значение

«рождаться»,

на-

пример цю шэн — «молить о рождении» [13, т. I, 33, № 3],.

«появляться», «молодой», например

шэнъюэ

— «растущий ме-

сяц» [13, т. II, 1, № 2]. В сущности, этот знак выражает ту

же идею, что и мэй. Эти два иероглифа связаны и как тер-

мины

родства: женщины моего поколения из моей родствен-

ной

группы — потенциальные супруги мужчин из родствен-

ной

группы моей жены и из ее поколения.

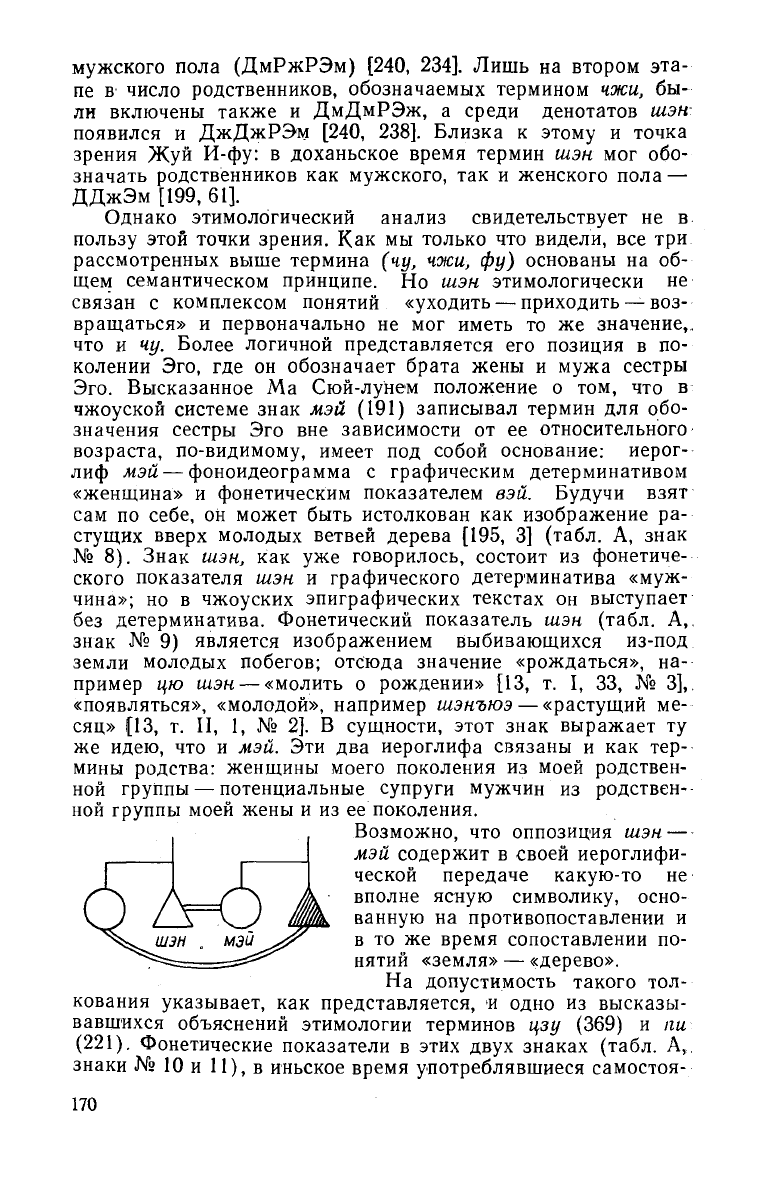

Возможно, что оппозиция шэн —

мэй содержит в своей иероглифи-

ческой передаче какую-то не

А /~*"\ А вполне ясную символику, осно-

\J / \ V у /Шк ванную на противопоставлении и

^^^ш.?#

. мэй .^^ в то же время сопоставлении по-

^

5:=:=:

==

==

=*

:;:::;

^

нятий

«земля»

—

«дерево».

На

допустимость такого тол-

кования

указывает, как представляется, и одно из высказы-

вавшихся объяснений этимологии терминов цзу (369) и пи

(221). Фонетические показатели в этих

двух

знаках (табл. А,.

знаки

№ 10 и 11), в иньское время употреблявшиеся самостоя-

170

тельно, некоторые ученые рассматривают как фаллический и

ктеический

символы [192, 32—34].

Парными,

наконец, являются и термины ци (463) — Сж и

фу (325)—См. Правда, последний знак встречается в над-

писях не в значении термина родства, а как географическое

название

[13, т. II, 20, № 4], но графическая

структура

это-

го иероглифа довольно ясно указывает на его значение. Это

фигура мужчины анфас, голова которого как бы перечерк-

нута поперечной линией (табл. А, знак № 12). В этом мож-

но

усмотреть изображение молодого человека, прошедшего

•обряд инициации: в древнем Китае достигшим совершенно-

летия юношам впервые в жизни закручивали волосы в пучок

и

закрепляли их шпилькой [203, 49—52]. Эту шпильку, по-

видимому, и должна передавать поперечная линия в знаке

фу. Та же идея выражена в иероглифе ци (табл. А, знак

№

13), состоящем из изображения женщины и руки, прика-

сающейся к ее волосам, т. е. расчесывающей их перед уклад-

кой

в пучок.

Иероглифы

фу (323), му (187), цзы (403), сюн (246), ци

(463), фу (325), возникшие как знаки идеографической кате-

гории,

продолжали в качестве таковых функционировать и

позднее, вплоть до настоящего времени. Что же касается зна-

ков

чу, чжи, фу, шэн, мэй, цзу, пи, то,

будучи

первоначально

идеограммами, по своим структурным принципам не отличав-

шимися

в иньское и раннечжоуское время от фу, му, цзы

и

др., они впоследствии начали записываться с добавлением

дополнительных графических элементов — детерминативов,

указывавших преимущественно на половые различия. По-

скольку в иньских и раннечжоуских надписях термин цзю

(432) отмечен всего один раз, а идея, выраженная знаком

гу (78) в его раннем написании, также не вполне ясна

(табл. А, знак № 14), то трудно определить, относятся ли

эти

два иероглифа к общему правилу или представляют со-

бой чисто фонетические заимствования, как предполагает

Жуй И-фу. Но как бы то ни было, невозможно предположить,

что на более раннем, чем иньская эпоха, этапе в древнеки-

тайской

системе родства не различались отец и братья ма-

тери, но тем не менее существовали такие термины, как чу

и

чжи, по своей природе связанные с экзогамной организа-

цией.

Анализ графической структуры знаков, записывавших инь-

ские

и чжоуские термины родства, не

дает

оснований пред-

полагать существование в предшествующий период какой бы

то ни было иной системы родства, качественно отличной от

иньско-чжоуской. Терминология, нашедшая отражение в над-

писях третьей четверти II тысячелетия — первой четверти

I

тысячелетия до н. э.,— это первый и самый ранний этап эво-

.люции системы родства китайцев.

171

ТАБЛИЦА

Л

f

12 3 4 5 6 7

i i i

8 9 10 11 12 13 14

Глава 2

ОСНОВНЫЕ

ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ

От «Шицзина» к

«Санфу»

Рассмотрение важнейших этапов трансформации той ис-

ходной модели системы родства, которая была реконструи-

рована по источникам третьей четверти II тысячелетия —

первой четверти I тысячелетия до н. э., удобнее всего на-

чать с терминологии, нашедшей отражение в песнях «Ши-

цзина» (IX—VI).

Выдающийся памятник древнекитайского песенно-поэти-

ческого творчества «Шицзин» по праву занимает достойное-

место среди шедевров мировой литературы. «Шицзин» не-

однократно переводился на многие европейские языки, а так-

же на современный китайский язык. В 1957 г. был опубли-

кован

первый полный перевод «Шицзина» на русский язык,,

выполненный

А. А. Штукиным. Этот перевод отличается зна-

чительными художественными достоинствами при максималь-

ном

сохранении текстуальной точности. Воспользуемся этим

переводом для- того, чтобы ознакомиться с общим контекстом

употребления терминов родства в песнях «Шицзина», а за-

тем разберем значения этих терминов более подробно.

Благодарение

за

урожай

Риса

довольно и много теперь ячменя

В год урожайный — и лолои высокий амбар!

Мер мириад мириады зерна у меня.

Сварим хмельное мы и молодое вино:

В

жертву

да

будет

всем

дедам

и

бабкам

оно [81, 426].

В оригинале:

цзупи

(379), т. е. мужские предки по отцу

во втором и последующих поколениях, а также их супруги.

Перевод Дж.

Легга:

ancestors, male and

female

[82, vol. VI,.

172

586]. Qrporo говоря, оба варианта перевода не вполне

шчны,

так

как дезигнат термина цзу не включает значения

РмРж,

а

пи не включает РжРж.

На

чужбине

Сплелись

кругом лобеги конопли

(

По берегу речному возле гор... ..:._

От милых

братьев

я навек вдали,

Чужого я зову

отцом

с тех пор...

Чужого я зову

отцом

с тех пор —

А он ко мне поднять не хочет взор. .-

Сплелись

кругом побеги конопли, •

Где берег ровную раскинул гладь... '•

От милых

братьев

я навек вдали,

Чужую мне я называю — мать...

Чужую мНе я называю — мать!

Она

ж меня совсем не хочет знать... (81, 90]

В оригинале:

сюнди

(248), фу (323), му (187). Те же терми-

ны

встречаются и в следующей песне:.

Взбираюсь

ли я на

высокий

хребет

Взбираюсь ли я на высокий хребет

Поросших

лесами гор,

Все к хижине той, где

отец

живет,

Я вновь обращаю взор.

Я знаю,

отец

теперь тяжко вздыхает:

«Ведь

сын мой на ратную службу идет,

Покоя

на службе не

будет

ему

Все ночи я дни напролет.

Смотри

ж береги себя, младший сын мой,

Смотри

же вернись обратно домой,

От дома родного вдали

В земле не останься чужой».

Все выше всхожу на крутой хребет

Нагих каменистых гор

;

И к хижине той, где

мать

живет,

Я вновь обращаю взор.

И

знаю я,

мать

моя горько вздохнет:

«Дитя

мое к князю на службу идет,

Не

будет

он ведать яокоя и сна

Все ночи и дни напролет.

Смотри

ж берегись от близких вдали,

Смотри

ж возвратись из чужой земли,

Чтоб брошенный труп твой вдали от меня

Лежать не

«Атталея

в пыли».

Все выше и выше всхожу на хребет

По

склону отвесных гор.

На

хижину эту, где

брат

мой живет.

Последний

бросаю взор...

Я знаю, мой

брат

теперь тяжко вздохнет:

173

'-

жБрат

младший

мой к

князю

на

службу

идет,

На

службе

с

друзьями

в

согласии

будь

Все ночи и дни напролет.

Смотри ж берегись, любимый мой

брат,

Смотри же вернись с чужбины назад,

; Чтоб смерть не сразила тебя на пути,

Домой возвратись,

солдат!»

[81,

132—133].

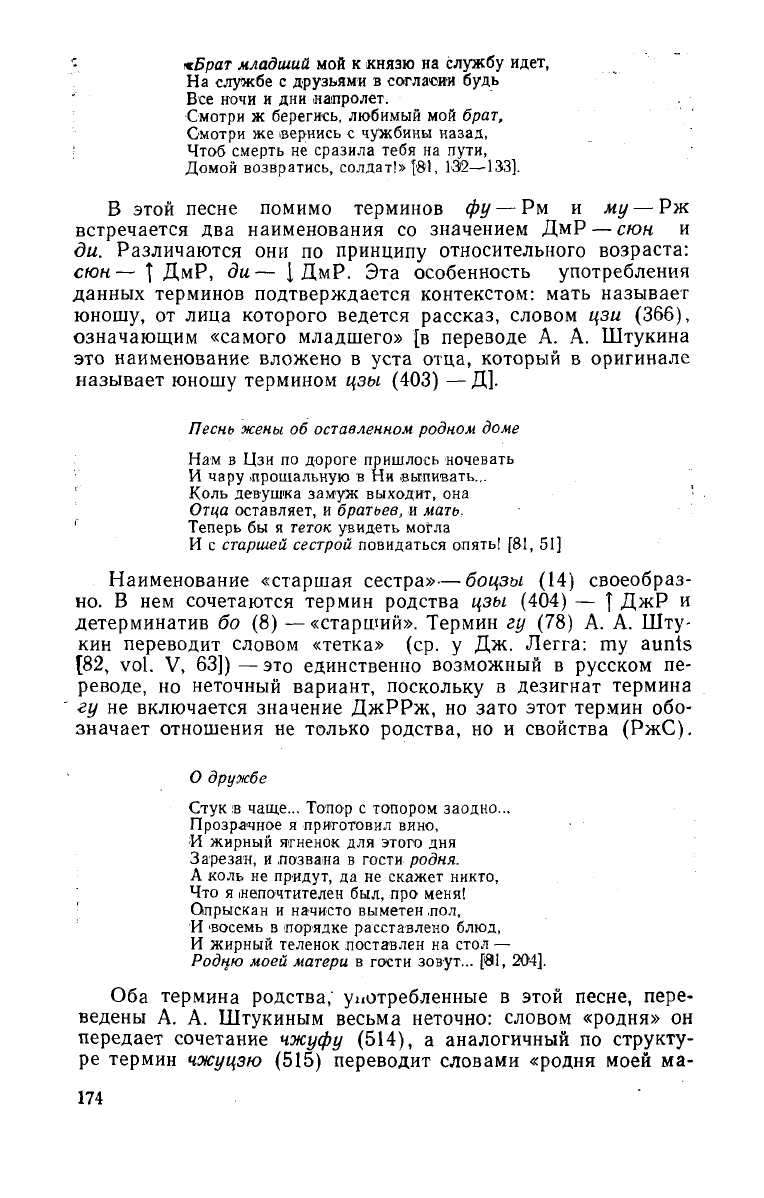

В этой песне помимо терминов фу— Рм и му — Рж

встречается два наименования со значением ДмР — сюн и

ди. Различаются они по принципу относительного возраста:

сюн—

\ ДмР, ди— [ДмР. Эта особенность употребления

данных терминов подтверждается контекстом: мать называет

юношу, от лица которого ведется рассказ, словом цзи (366),

означающим «самого

младшего»

:[в переводе А. А. Штукина

это

наименование вложено в

уста

отца, который в оригинале

называет юношу термином цзы (403) —Д].

Песнь

жены

об

оставленном

родном

доме

Нам

в Цзи по дороге пришлось ночевать

И

чару

прощальную в Ни выпивать...

Коль

девушка замуж выходит, она

;

Отца

оставляет, и

братьев,

и

мать.

' Теперь бы я

теток

увидеть

могла

И

с

старшей

сестрой

повидаться опять! [81, 51]

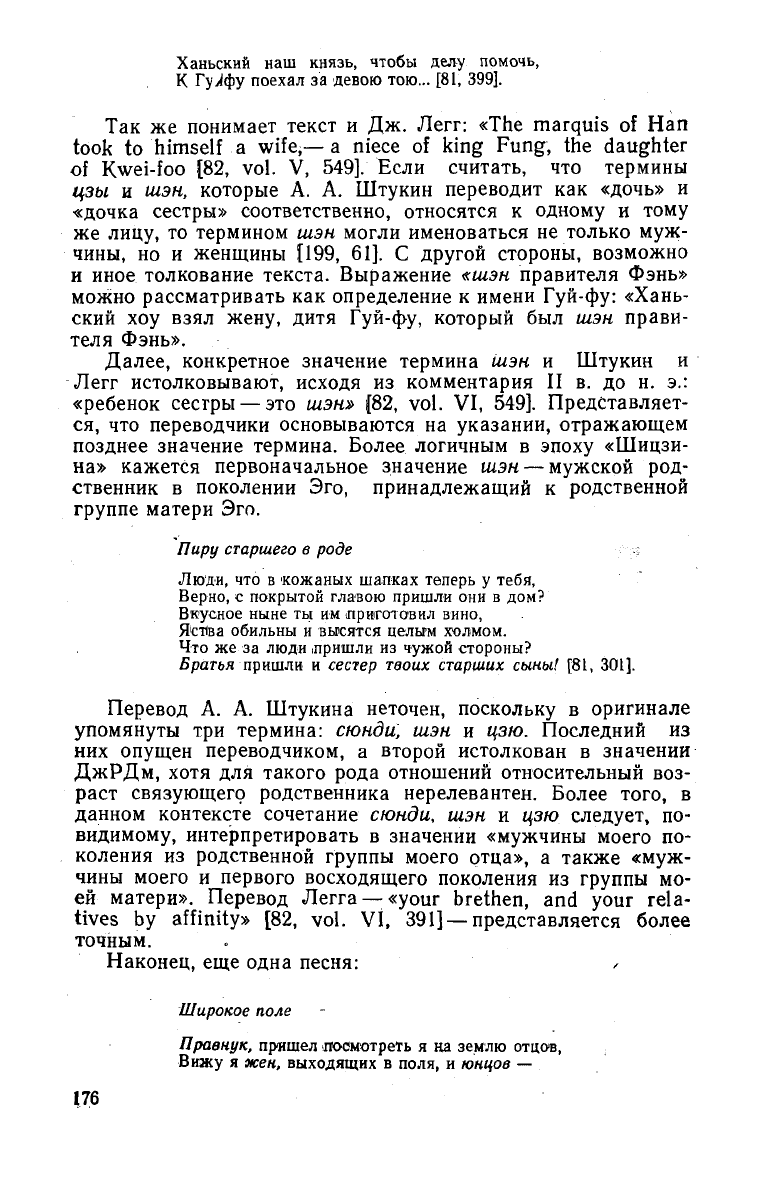

Наименование

«старшая

сестра»—боцзы

(14) своеобраз-

но.

В нем сочетаются термин родства цзы (404) — } ДжР и

детерминатив бо (8) —«старший». Термин гу (78) А. А. Шту-

кин

переводит словом

«тетка»

(ср. у Дж.

Легга:

my aunts

[82, vol. V, 63]) — это единственно возможный в русском пе-

реводе, но неточный вариант, поскольку в дезигнат термина

гу не включается значение ДжРРж, но зато этот термин обо-

значает отношения не только родства, но и свойства

(РжС).

О

дружбе

Стук :в чаще... Топор с топором заодно...

Прозрачное я приготовил вино,

И

жирный ягненок для этого дня

Зарезан,

и лозвана в гости

родня.

А коль не придут, да не скажет никто,

Что я непочтителен был, про меня!

Опрыскан

и начисто выметен лол,

И

восемь в лорядке расставлено блюд,

И

жирный теленок поставлен на стол —

Родню

моей

матери

в гости

зовут...

[81, 204].

Оба термина родства, употребленные в этой песне, пере-

ведены А. А. Штукиным весьма неточно: словом

«родня»

он

передает сочетание

чжуфу

(514), а аналогичный по

структу-

ре термин

чжуцзю

(515) переводит словами «родня моей ма-

174

тери». Первый компонент в обоих сочетаниях чжу — показа-

тель множественного числа. Таким образом, в первом

случае

во множественном числе употреблен термин фу (323); здесь

он

может быть истолкован только в значении ДмРРм. Второй

термин — уже знакомый нам термин цзю (432)—ДмРРж;

РмС.

Перевод Дж.

Легга

«paternal

uncles»

и «maternal un-

cles»

соответственно [82, vol. V, 254] более точен.

Ты

величава

собой

Ты -величава собой, высока и стройна,

Виден узорный наряд под одеждою из полотна.

О новобрачная, щгскому князю ты

дочь,

Нашему вэйскому князю теперь ты

жена.

Брат

твой отныне в покоях восточных дворца,

Ты повелителю Сина в

супруги

дана.

Таньский

правитель твой

шурин

теперь, о княжна! [8'1, 72].

Текст любопытен тем, что в нем указаны отношения род-

ства одного и того же лица (новобрачной) одновременно с

четырьмя различными людьми, а затем отмечено, кем при-

ходится ей пятое лицо. Новобрачная является дочерью —

цзы (403) правителю царства Ци, женою — ци (463) прави-

телю царства Вэй, младшей сестрой — мэй (191) приближен-

ному верховного правителя, сестрой жены—и (144) правите-

лю царства Син, а царь Тань приходится ей мужем сестры —

сы (237). Третий из этих терминов (мэй— ДжР) переведен

А. А. Штукиным описательно, через реверсивный ему термин

«брат».

Что же касается четвертого термина (и — ДжРСж),

то он переведен ошибочно. Отметим, что словом цзы названа

женщина,

т. е. этот термин в эпоху «Шицзина» по-прежнему

обозначал Д, ДДмР, ДДмДмРРм и т. д. без различения

пола именуемого.

Свадьба

царевны

Как

слива и персик

густы

и пышны!

Цветы распустились сегодня «а них.

То

внучка

Пин-вана — невеста-краса.

Сын циокого

князя

— царевны жених [81, 33].

В данной песне «ребенком» — цзы (403) назван юноша, а

«внучкой»

—

сунь

(231)—его незеста. Последний термин

имеет значения ДДм, ДДмДм... ДДмДмР... Как и для тер-

мина

цзы, пол именуемого для него нерелевантен.

Ода

ханьскому

князю

Князь

избирает

супругой

желанной

Дочку

сестры

государя Фэнь-вана,

Гуйфу,

советника царского,

дочь...

175

Ханьский наш

князь,

чтобы

делу

помочь,

К

ГуЛфу

поехал за девою тою... [81, 399].

Так

же понимает текст и Дж.

Легг:

«The marquis of Han

took to himself a

wife,—a

niece of

king

Fung, the daughter

of

Kwei-foo

(82, vol. V, 549]. Если считать, что термины

цзы и шэн, которые А. А. Штукин переводит как

«дочь»

и

«дочка сестры» соответственно, относятся к одному и тому

же лицу, то термином шэн могли именоваться не только муж-

чины,

но и женщины f 199, 61]. С другой стороны, возможно

и

иное толкование текста. Выражение

«шэн

правителя Фэнь»

можно рассматривать как определение к имени Гуй-фу: «Хань-

ский

хоу взял жену, дитя Гуй-фу, который был шэн прави-

теля Фэнь».

Далее, конкретное значение термина шэн и Штукин и

Легг

истолковывают, исходя из комментария II в. до н. э.:

«ребенок сестры — это

шэн»

[82, vol. VI, 549]. Представляет-

ся,

что переводчики основываются на указании, отражающем

позднее значение термина. Более логичным в эпоху «Шицзи-

на» кажется первоначальное значение шэн — мужской род-

ственник

в поколении Эго, принадлежащий к родственной

группе матери Эго.

Пиру

старшего

в

роде

••:

Люди, что в кожаных шапках теперь у тебя,

Верно, с покрытой главою пришли они в дом?

Вкусное ныне ты им приготовил вино,

Я'стйа обильны и высятся целым холмом.

Что же за люди лришли из чужой стороны?

Братья

пришли и

сестер

твоих

старших

сыны!

[81, 301].

Перевод А. А. Штукина неточен, поскольку в оригинале

упомянуты три термина:

сюнди,

шэн и цзю. Последний из

них опущен переводчиком, а второй истолкован в значении

ДжРДм, хотя для такого рода отношений относительный воз-

раст связующего родственника нерелевантен. Более того, в

данном

контексте сочетание

сюнди,

шэн и цзю

следует,

по-

видимому, интерпретировать в значении «мужчины моего по-

коления

из родственной группы моего отца», а также

«муж-

чины

моего и первого восходящего поколения из группы мо-

ей

матери». Перевод Легга —

«your

brethen, and your rela-

tives

by

affinity»

[82, vol. VI, 391] —представляется более

точным.

Наконец,

еще одна песня:

Широкое

поле

Правнук, пришел посмотреть я на землю отцов,

Вижу я жен, выходящих в поля, и

юнцов

—

176

С

лищей на южные шашни скорее спешат...

Вот и надсмотрщик долей — подошел он

и

рад... [81, 292].

Здесь обращает на себя внимание термин

цзэнсунь

(413),

который

в

«Эръя»

имеет значение ДДмДм.

Легг

в отли-

чие от Штукина переводит это сочетание как «distant des-

cendant» [82, vol. VI, 379].

Такова в общих чертах система родства, нашедшая отра-

жение в песнях «Шицзина». В целом она совпадает с инь-

ско-чжоуским прототипом. Если не считать нового термина

цзэнсунь

с не вполне ясным денотатом, то единственной су-

щественной инновацией

следует

считать появление терминов

для родственников нулевого поколения, дифференцируемых

ло признаку относительного возраста:

сюн—\

ДмР,

| ДмДмРРм...; ди— | ДмР, J ДмДмРРм...;

цзы—

| ДжР,

| ДжДмРРм...;

мэй—

I ДжР, | ДжДмРРм...

Однако это справедливо лишь

1

в отношении референтив-

ной

терминологии «Шицзина». Его вокативная система, сов-

падая в целом с референтивной, обладает вместе с тем лю-

бопытной

особенностью. Если при обозначении братьев от-

ца

в «Шицзине» употребляется термин фу, общий как для

Рм,

так и для ДмРРм, то в прямой речи используется уже

новый

составной термин с единственным денотатом [ ДмРРм

^случаи употребления соответствующего термина для

t

ДмРРм не зафиксированы).

Посещение

храма

'

«Дядя!

— наш царь говорит тогда,— я бы

хотел

Вашему старшему сыну назначить

удел.

Княжить

над Луской землею ему надлежит:

Да возвеличит он ваши владенья и дом,

Будет весь род ваш для Чжоу опора и щит» [81, 454].

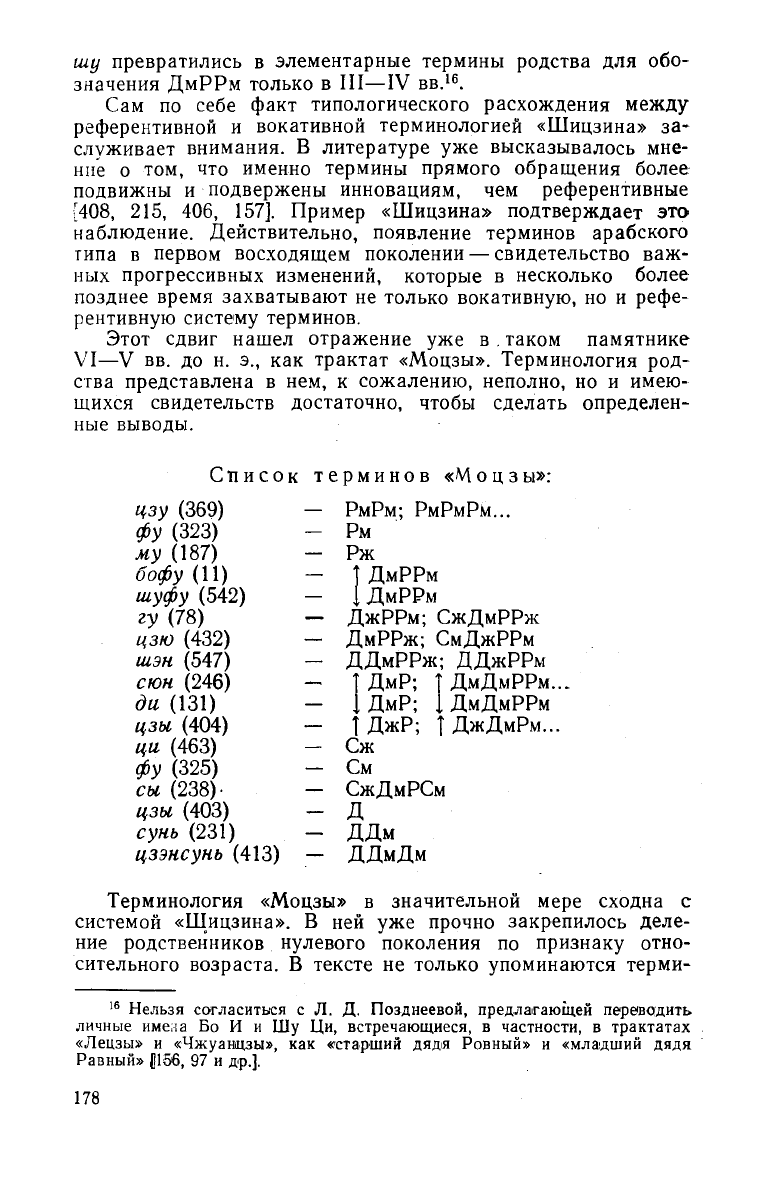

Эта речь вложена в

уста

Чэн-вана и обращена к Чжоу-г.у-

ну, младшему брату его отца. Таким образом, в вокативной

терминологии «Шицзина» брат отца уже дифференцирован

от отца, причем используемый для этого новый составной

термин создан с учетом принципа относительного возраста в

пределах поколения: | ДмРРм — это

шуфу

(542), т. е.

«младший отец». При этом сам по себе детерминатив шу не

имеет какого-либо иного значения, кроме «младший». Поэ-

тому совершенно неправильно понимать сочетания бо шу (15),

встречающиеся в «Шицзине» неоднократно, в значении «дяди

по

отцу»,

как это делает

Легг

[82, vol. V, 60]; эти термины

следует

понимать в смысле «старшие и младшие». Как бу-

дет видно из дальнейшего изложения, детерминативы бо и

12 Зак. 712 ... 177

шу превратились в элементарные термины родства для обо-

значения

ДмРРм только в

III—IV

вв.

16

.

Сам по себе факт типологического расхождения

между

референтивной и вокативной терминологией «Шицзина» за-

служивает внимания. В литературе уже высказывалось мне-

ние

о том, что именно термины прямого обращения более

подвижны и подвержены инновациям, чем референтивные

[408, 215, 406, 157]. Пример «Шицзина» подтверждает это

наблюдение. Действительно, появление терминов арабского

типа в первом восходящем поколении — свидетельство важ-

ных прогрессивных изменений, которые в несколько более

позднее время захватывают не только вокативную, но и рефе-

рентивную систему терминов.

Этот сдвиг нашел отражение уже в . таком памятнике

VI—V

вв. до н. э., как трактат «Моцзы». Терминология род-

ства представлена в нем, к сожалению, неполно, но и имею-

щихся свидетельств достаточно, чтобы сделать определен-

ные выводы.

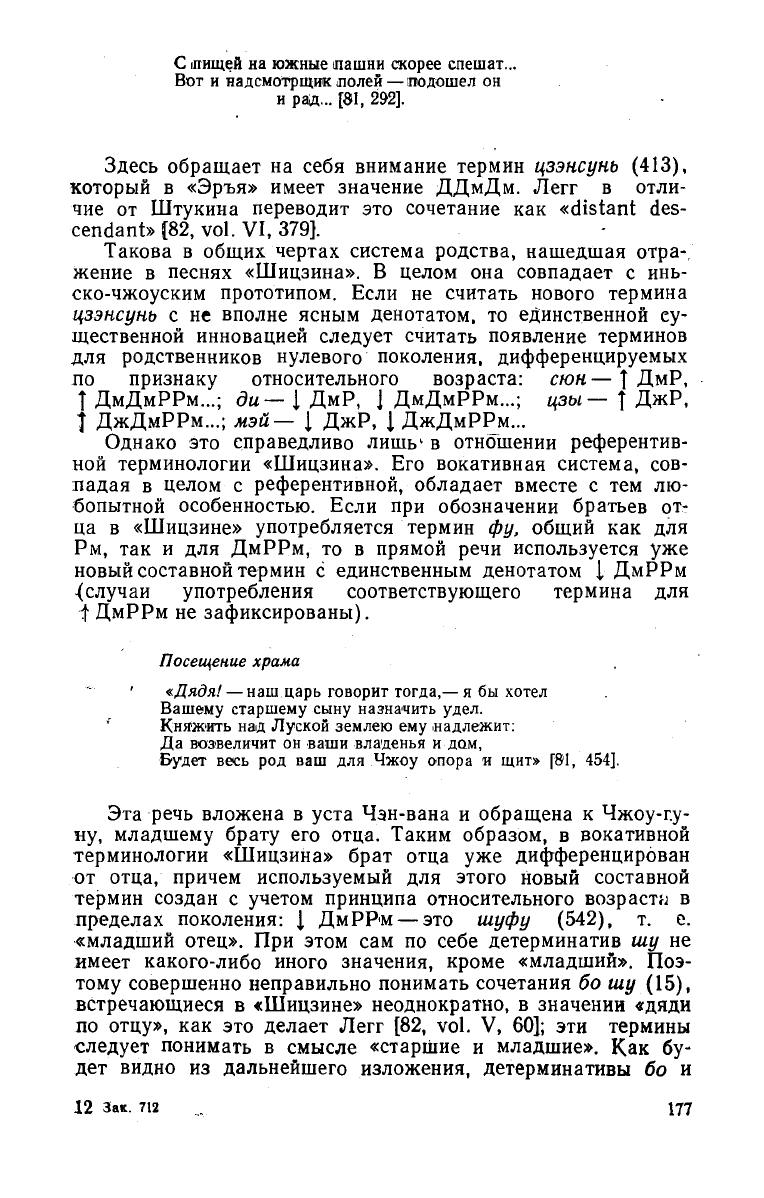

Список

терминов «Моцзы»:

цзу (369) — РмРм; РмРмРм...

фу (323) - Рм

му (187) — Рж

бофу

(П) — Т ДмРРм

туфу

(542) — I ДмРРм

гу (78) — ДжРРм; СжДмРРж

цзю (432) — ДмРРж; СмДжРРм

шэн (547) — ДДмРРж; ДДжРРм

сюн (246) — | ДмР; t ДмДмРРм...

да (131) - 1 ДмР; [ ДмДмРРм

цзи (404) — ТДжР; } ДжДмРм...

ци (463) — Сж

фу (325) - См

си (238)- — СжДмРСм

цзы (403) — Д

сунь

(231) — ДДм

цзэнсунь

(413) — ДДмДм

Терминология «Моцзы» в значительной мере сходна с

системой «Шицзина». В ней уже прочно закрепилось деле-

ние

родственников нулевого поколения по признаку отно-

сительного возраста. В тексте не только упоминаются терми-

16

Нельзя согласиться с Л. Д. Позднеевой, предлагающей переводить

личные имена Бо И и Шу Ци, встречающиеся, в частности, в трактатах

«Лецзы»

и

«Чжуащзы»,

как «старший дядя Ровный» и «младший дядя

Равный» {156, 97 и др.].

178

ны

сюн и ди, но и имеются прямые указания на их значе-

ния.

В частности, в гл. 31 говорится: «Случается, что сын

умирает раньше отца, младший брат (ди) умирает раньше

старшего брата (сюн). Но хотя это так, последовательность

вещей в Поднебесной гласит: „Родившийся раньше, раньше

и

умрет".

Это значит, что умирающий раньше — это или

отец, или мать, или старший брат (сюн), или старшая золов-

ка

(сы)» (58, 53].

Сюнди

— реверсивная пара, и поэтому, из-

лагая свою точку зрения на первобытное состояние челове-

чества, автор трактата говорит о том, что в те времена «не

было разделения на правителей и подданных, на тех, кто

выше, и тех, кто ниже, на старших и младших; не было норм

взаимоотношений

между

отцом и сыном, старшим и млад-

шим

братом»

[58, 16].

Помимо

нулевого поколения по признаку относительного

возраста делятся и некоторые родственники первого восхо-

дящего поколения. Это братья

отца—тбофу

(«старший

отец»)

и

шуфу

(«младший отец»). Разграничение прямых и боко-

вых родственников в первом восходящем поколении затрону-

ло только мужчин группы отца,

тогда

как наименования дру-

гих родственников остались без изменений. Основные изме-

нения

в системе родства «Моцзы» по сравнению с исходной

моделью и системой «Шицзина» можно видеть на

схеме

<стр.

180).

Система «Моцзы» — важный шаг на пути трансформации

исходной модели древнекитайской терминологии родства в

систему

«Эръя».

Следующий этап этой трансформации на-

шел отражение в письменном памятнике, окончательно офор-

мившемся в I в. до н. э. Речь идет о главе

«Санфу»

из трак-

тата

«Или». Хотя первоначальный текст главы восходит, по-

видимому, к последним векам до нашей эры, однако в хань-

ское время эта глава обросла «примечаниями» и «коммента-

рием», толкующим преимущественно значение терминов род-

ства и взаимные обязанности родственников.

Сопоставление данных

«Эръя»

и

«Санфу»

важно потому,

что по своему характеру эти источники принципиально отли-

чаются

друг

от

друга;

неидентичны и списки терминов, со-

ставленные на их основе.

«Эръя»

— это словарь, толкующий

значения

отдельных слов и лексических оборотов, из него

мы можем почерпнуть сведения лишь о терминологизи-

рованных отношениях родства.

«Или»

— сочинение, спе-

циально посвященное вопросу социального функционирова-

ния

родственных связей и основанное на траурных обрядах

той эпохи. Исходным пунктом здесь являются именно отно-

шения

родства, а не сами по себе термины, как в

«Эръя».

С

этой точки зрения

«Или»

дает

нам более полное представ-

ление о системе родства в целом, так как мы получаем ин-

формацию не только о терминологизированных, но и о не-

12* 170