Колобов О.А. (под об. ред.) Внешняя политика Соединенных Штатов Америки: принципы формирования и закономерности реализации. Том 2

Подождите немного. Документ загружается.

«классических» реалистов, начиная с Г. Моргентау. Альтернативное направление -

«широкий» реализм

22

. Его представители Р. Швеллер, Р. Пауэл, Л. Грабер, Р. Роузкранс

считают, что баланс сил перестал быть определяющим законом, уступая место

сотрудничеству, поэтому не только распределение сил, но и другие факторы имеют

значительное влияние на политику. Например, государства для защиты общих

интересов активно создают супранациональные институты. Следовательно,

балансирование уже не является регулярной, или предпочтительной политикой.

«Широкие» реалисты довольно близки к позициям неолиберальных

институционалистов.

Выделяют также сторонников баланса сил

23

и баланса интересов

24

. Здесь различие

основано на том, что считать главным фактором международной политики. Первые

подчеркивают важность вида полярности как показателя распределения силы и

пренебрегают влиянием малых государств. Вторые обращаются к характеру и

направленности внешних угроз и проявлению агрессивных намерений политических

оппонентов, а также мотивам политики малых государств. Демонстрация великими

державами неагрессивного внешнеполитического курса создает условия для

сотрудничества.

Во-вторых, частные теории обращаются к идеям политэкономии. Представители

«меркантилистского реализма» особое внимание обращают на повышение значимости

экономических интересов государства. Они включают в сферу безопасности

экономические и технологические аспекты в качестве главных, которые вытесняют

собственно военную составляющую

25

. Фокус подобных исследований направлен на

выявление механизмов связи между экономическим и политическим развитием

государства. Изучается влияние экономических факторов на внешнюю политику

отдельного государства и состояние международной системы в целом. В частности,

выявляется корреляция экономического развития и конфликтности

межгосударственных отношений, а в более широком плане – политики безопасности. В

этом ключе написана книга Дж. Хиршлейфера

26

.

В этом же ряду находится работа Э. Хэгинботхэма и Р. Сэмуэлса

27

, в которой они

изучают идейные основания внешнеполитической стратегии современной Японии.

Действительно, внешняя политика этой страны не укладывается в схемы, диктуемые,

скажем, структурным реализмом. Зато она соответствует логике меркантилистского

мировоззрения. Это значит, что главными императивами японской стратегии являются

техноэкономические интересы, которые включают в себя военную безопасность как

компоненту, но вовсе не первую. Терминам реализма достаточно полно соответствует

лишь внешнеэкономическая деятельность Японии, а военно-дипломатические усилия

направлены на обеспечение техноэкономических приоритетов. В этой связи авторы

считают важной теоретической задачей неореализма переосмысление взаимовлияния

экономических и военных интересов государства.

В-третьих, наблюдается частичная ревизия некоторых принципов, получившее

название «неоклассический» реализм за стремление отказаться от некоторых

упрощений структурного реализма. Представители «неоклассического» направления Т.

Кристенсен, А. Фридберг, Р. Швеллер, Дж. Снайдер, Ф. Закария, У. Уолфорс

28

отказываются от представления о государстве как унитарном рациональном акторе в

сфере международной политики. Они обращают внимание на комплекс

внутриполитических факторов, которые влияют на внешнюю политику государства:

борьба элит, конкуренция ветвей государственной власти, политическая ситуация и т.д.

Это дает объяснение, почему государства реагируют по-разному на одно и то же

структурное воздействие. К примеру, в условиях однополярного мира экспансионизм

США принимает столь агрессивные формы под влиянием внутриполитических

факторов, и прежде всего неоконсервативной идеологии. «Неоклассический» реализм

11

обращает внимание на политику «следования в фарватере», подчеркивая, что для

многих государств именно она носит регулярный характер, а не политика баланса сил.

В-четвертых, предлагаются гибридные теории, в которых авторы пытаются

соединить преимущества различных неореалистических подходов. Одна из них,

выдвинутая Ч. Глэйзером, представляет собой гибрид структурного реализма и

наступательно–оборонительной логики. Она получила название «условный реализм». В

этом случае баланс сил определяется как отношение издержек по завоеванию

территории врага к издержкам по собственной обороне. Если оборона выгоднее

нападения, то государство предпочитает не ввязываться в войну. Если же для

политических оппонентов выгоднее нападение, тогда они не могут ощущать себя в

безопасности, что провоцирует гонку вооружений между ними. Даже если государство

ищет безопасности, для него остается притягательной идея превентивного удара по

противнику. Выгодность нападения провоцирует дипломатию с позиции силы.

Согласно этой концепции, соперничество и сотрудничество являются двумя

взаимно дополнительными способами выживания государств. Основное внимание

переносится на изучение условий, при которых возможны эти варианты политики.

Понимание баланса сил только как соперничества представляется Глэйзеру

односторонним. Автор считает, что не только распределение силы, но и намерения

государств, которые проявляются в военной политике, значительно влияют на

стратегию государств

29

.

В-пятых, возникают концепции под влиянием других парадигм, это варианты

«идейной эрозии». Например, под влиянием конструктивизма И. Джонстон пишет о

новой перспективе развития теории – о «реализме идентичности». Он связывает

образование анархичной международной системы как соревновательной среды с тем,

что каждое государство обладают своей собственной идентичностью. Международная

система рассматривается сквозь призму социологии и психологии поведения малой

группы. Понятие идентичности в конечном счете вытесняет «национальные интересы»

и «безопасность», что представляется весьма спорным моментом. Природа

конфликтности видится сторонникам этого направления в том, насколько интенсивно

происходит процесс изменения идентичности государств. При этом мера для скорости

изменения идентичности не предлагается. Автор концепции опирается на косвенные

показатели на основе анализа политической терминологии и речи. Например, в

отношении современного Китая это степень вытеснения марксистской терминологии за

счет националистической; речевые проявления нетерпимости к маргинальным группам.

Государства с близкой идентичностью сосуществуют более мирно, даже если между

ними сила распределена неравномерно. Таким образом, распределение силы вместе с

идентичностью определяют характер международной системы

30

.

В-шестых, эволюция частных и общих теорий неореализма связана с все

возрастающим интересом к изучению мотивов и механизмов внешней политики стран

«третьего мира». В общих политических теориях малым странам традиционно вообще

уделялось минимальное внимание, так как считалось, что состояние международной

системы определяется великими державами. Чтобы компенсировать этот «пробел» в

теории, М. Эйоб выдвигает идею создания «младшего реализма»

31

, который должен на

основе идей структурного реализма учитывать особенности и роль развивающихся

государств в международной политике. Действительно, многие фундаментальные

понятия требуют переосмысления и иных формулировок. С точки зрения малых

государств, анархия международной структуры оборачивается иерархией, которая

регулируется великими державами. Категория силы не имеет столь большого значения,

так как эти государства слишком слабы по сравнению со странами Запада. Изменения в

политике государств «третьего мира» гораздо больше зависят не от распределения

силы, а от господствующих в обществе идей. Дихотомия «война и мир» для их

12

идеологии менее важна. Они и так чаще всего находятся в состоянии военного

конфликта, с одной стороны, со своим окружением, с другой – с великими державами.

Еще один вариант теории, называемый «периферийный реализм»

32

, предлагает

другой способ приспособления структурного реализма к проблематике «третьего

мира». К. Эскудо пишет, что необходимо различать великие державы, которые сами

живут в условиях анархии, но устанавливают иерархию для остальных, и

периферийные государства, которые выбирают между подчинением и конфронтацией с

великими державами. Структурный анализ не способен объяснить поведение

периферийных государств, так как на них влияют в большей степени не общие, а

специфические условия. Новая идея состоит в том, чтобы дополнить структурный

реализм анализом внешних и внутренних факторов, влияющих на политику

конкретного государства. Определяющая роль отводится уровню государства, а не

структуры. Во главе угла внешней политики стоят интересы собственной экономики

государства, потому что без этого политическую власть ожидает крах.

Неореализм рассматривает войну как явление регулярное и в этом смысле

неизбежное. Чтобы упорядочить разнообразные причины войн и выделить среди них

первичные, неореалисты используют многоуровневый анализ. Это позволяет выделять

самые общие (системные) причины войны, которые проявляются на уровне

международной системы в целом, от более частных, которые действуют на уровне

государства и затем отдельной личности. Определяющая роль отводится системным

причинам войн.

Системные причины войн. Кеннет Уолтс рассматривает международную систему

не просто с точки зрения его конфликтности, как это делал Моргентау, а берет в

качестве исходного пункта дихотомию «мир и война». Целью человечества является

мирная жизнь, поэтому вопрос к теории формулируется так: чтобы найти пути к миру,

нужно понять, в чем природа войны.

Следует отметить, что неореалисты традиционно обращают основное внимание на

так называемые глобальные, или «большие войны» между великими державами. Это

связано с постулатом об их решающей роли в международной политике. Глобальные

войны отличаются масштабом, последствиями, потенциально неограниченными

средствами, которые привлекаются для ведения войны, огромными людскими

потерями, большой продолжительностью. В них принимает участие гегемон и

государство, бросившее вызов. Такие войны направлены на разрушение экономики,

политической системы и идеологии противника, на переустройство мирового порядка

33

.

В книге «Человек, государство и война» Уолтс выделяет три способа изучения

источников войн, называя их уровнями анализа. Корни войны, как и всякого зла,

следует искать в самом человеке. Это соответствует первому уровню анализа. Второй

уровень возникает из того факта, что человек существует в обществе, с которым он

взаимодействует, а потому вынужден с ним считаться. В свою очередь, общество в лице

государства тоже учитывает интересы своих граждан. Совокупность государств можно

рассматривать как систему более высокого порядка. Так возникает третий уровень

анализа. Здесь играют свою и роль отдельное государство, и система в целом. Уолтс

считает, что природа насилия связана не с одним, а со всеми тремя уровнями. Но в

последующих работах он рассматривает проблему войны лишь в свете структурной

теории, то есть как общее явление международной политики, соответствующее

системному уровню анализа.

Идея многоуровневого анализа политики оказала большое влияние на всех

сторонников неореализма, хотя и породила споры о количестве и содержании уровней.

Уровни позволяют не только иерархически упорядочить множество факторов, но также

учесть взаимодействие причинных связей разных уровней. В неореализме пока не

сформировалось другого столь же популярного принципа комплексного анализа.

13

Поэтому есть смысл рассматривать концепции неореализма о природе войны, следуя

уровням Уолтса.

Вопрос о природе войны Кеннет Уолтс делит на два: каковы ее конкретные и

системные причины. Его теория уделяет основное внимание войне как общему,

повторяющемуся феномену в истории человечества. «Центральный вопрос структурной

теории — как изменения [международной] системы влияют на ожидаемую частоту

войн»

34

. Причины конкретной войны должны изучаться как на уровне структуры, так и

на уровне взаимодействия государств. Последнее предполагает привлечение

особенностей данного конфликта: исторической ситуации, свойств участников

конфликта и двусторонних отношений государств.

С точки зрения структурной теории, распределение силы между великими

державами является основным регулятором международных отношений, будь то

состояние мира или войны. Именно оно определило особенности отношений США и

СССР и послужило первопричиной холодной войны. Политику двух сверхдержав

нужно рассматривать не саму по себе, а с учетом баланса сил в международной

системе. Вопрос о том, какая из двух стран виновата в развязывании холодной войны,

оказывается некорректным. Правильная постановка проблемы — что привело к

холодной войне. В биполярном мире, который сложился после разгрома гитлеровской

Германии, две великие державы имели конфликтующие интересы и амбиции, а потому

были обречены на недоверие друг другу, взаимные опасения, приписывание

противнику агрессивных намерений даже в случае принятия мер оборонительного

характера. Кризисные ситуации вызывали обоюдное сопротивление любым попыткам

оппонента изменить соотношение сил. Активизация коммунистов в Греции

спровоцировала доктрину Трумэна, а усиление влияния СССР в Восточной Европе —

план Маршалла и создание НАТО. В ответ был создан Варшавский договор.

Основная структурная причина войн лежит в нарушении баланса сил на

международной арене. Сила государства, не имеющего соперника, всегда несет

потенциальную опасность для остальных, причем это не зависит от намерений

политиков. В таком положении в конце XX в. оказались США, которые могут считать,

что в качестве лидера однополярного мира они проводят внешнюю политику в

интересах мира и справедливости. Но эти действия необязательно совпадают с

интересами других государств, в том числе союзников. Так превосходящая сила

провоцирует недовольство других государств и стремление восстановить баланс.

Отсутствие серьезных угроз безопасности делает более свободным выбор средств

в международной политике, которая попадает в зависимость от самых разных факторов.

Силовое вмешательство США в Боснийский кризис в 1994 г. произошло под влиянием

внутриполитической конъюнктуры, когда кандидат в президенты Боб Доул использовал

тему Боснии в предвыборной борьбе. США не раз применяли военную силу против

стран «третьего мира» для принудительного установления демократии.

Баланс сил рано или поздно объективно восстанавливается, так как новые

сверхдержавы занимают свое место в международной системе. Уолтс отмечает, что

после окончания холодной войны он складывается в Азии

35

, где США держат такое же

количество вооруженных сил, сколько в Европе. Экономическое развитие Японии уже

поставило ее в разряд регионального и глобального лидера. Для статуса сверхдержавы

ей не хватает военной мощи. Она по–прежнему опирается на гарантии безопасности,

предоставляемые США и сдержанно относится к идее развития собственных

вооруженных сил и ядерного потенциала. Тем не менее, Япония вынуждена

продвигаться по этому пути под влиянием, по крайней мере, двух факторов. Во–

первых, глобальные экономические и политические интересы требуют адекватных

инструментов для их обеспечения. Во–вторых, угрозу интересам Японии создают

быстрые темпы экономического роста Китая, потенциальной сверхдержавы. Китай

14

модернизирует вооруженных силы, включая ядерный потенциал, и уже способен

поразить баллистическими ракетами территорию США.

В теории Уолтса война как общее явление является непременным атрибутом

международной политики до тех пор, пока в ней действуют суверенные государства и

анархия остается ее основным принципом. Возможен ли мир, построенный не по

концепции баланса сил? По мнению Уолтса, баланс на иных принципах возможен, если

есть эффективная супранациональная власть. Но это не что иное, как идея мирового

правительства, которую он считает утопичной

36

. Пока не найдены более действенные

механизмы согласования интересов, политика суверенных государств в условиях

анархии предполагает борьбу за национальные интересы.

Полярность международной системы, которая зависит от числа великих держав

37

,

тоже связана с проблемой войны. Тот или иной вид полярности системы формируется

как следствие перераспределения силы. С окончанием холодной войны исчезли четко

очерченные границы влияния. Исчезло ожидание адекватного ответа в случае

серьезного нарушения баланса сил одной из супердержав. Для переходного периода

характерно отсутствие устойчивой структуры, что само по себе провоцирует силовую

политику.

Переход к постбиполярному миру сопровождался рядом важных событий.

Распались Советский Союз и содружество стран социализма. Последние стали искать

партнерства с бывшими врагами. Возник определенный вакуум власти на

международной арене. США остались в статусе единственной глобальной державы,

способной влиять на события в любом регионе мира с помощью политических,

экономических и военных средств. Одновременно наблюдается процесс глобализации

экономических отношений в мире и бурный экономический рост в Азии, что покрывает

более 30% американского экспорта

38

. Благодаря смещению центров мирового развития

ожидается, что в течение ближайших десятилетий отношения между ведущими

странами приобретут особый динамизм, связанный с ростом неопределенности. Как

считают эксперты РЭНД–корпорэйшн, они могут иметь тенденцию развития как в

сторону консолидации, так и по линии усиления противоречий

39

.

После краха коммунистической идеологии государства стали различаться в

основном уровнем экономического развития. Это позволяет говорить об изменении

характера межгосударственных противоречий. Активизация малых государств,

освобожденных от политической опеки, нарушает сложившуюся иерархию, прежде

всего в области экономических отношений. Устранение прежнего давления со стороны

великих держав пробудило старые конфликты между развивающимися странами. На

международной арене сталкиваются отдельные государства и многочисленные

пересекающиеся (по членству государств) альянсы, в основе которых этническая,

религиозная, экономическая, идеологическая и иная общность. Причем альянсы могут

не совпадать с национальными границами государств

40

. Примером может служить деяh

тельность исламских фундаменталистов.

Между американскими учеными нет единого мнения, считать ли современную

систему многополярной или однополярной. Уолтс утверждает, что с окончанием

холодной войны международная система на короткий срок стала однополярной. В свете

структурного подхода однополярность — явление временное из–за неравномерного

распределения силы. В перспективе, которая оценивается в 10–20 лет

41

(примерно к

2015 г.), следует ожидать перехода к многополярной системе как более

сбалансированной и менее склонной к насилию. Новыми претендентами на лидерство

Уолтс и его последователи считают Японию, затем Германию, Китай, Евросоюз и

Россию, в случае ее экономического возрождения

42

. Неустойчивость нынешнего

однополярного устройства связана с тем, что государство–лидер, в данном случае

США, тратит слишком большие усилия за рубежом, ослабляя себя в долгосрочной

перспективе. Но даже в случае умеренной политики лидера более слабые государства

15

все равно никогда не будут уверены, изменится ли «настроение» у гегемона. Основной

аргумент Уолтса — судьба империй в истории человечества

43

.

Оценивая возможные конфигурации международной структуры, он отмечает, что,

вопреки бытовавшему прежде мнению, биполярная структура более стабильна, чем

многополярная. Стабильность сохраняется благодаря анархичной организации

международной системы и постоянному количеству великих держав, определяющих

судьбы мира. Во–первых, в биполярном мире достигнутое равновесие могут поколебать

лишь внутриполитические проблемы, но не третье государство. Даже если оно

попытается играть более значительную роль, две великие державы легко могут вернуть

мир к биполярности. Противники четко определены, что снижает риск политических

ошибок. Во–вторых, две супердержавы не могут уклониться от ответственности за

поддержание общей стабильности, а это сдерживает любого потенциального агрессора.

В–третьих, в биполярной системе великие державы рассчитывают главным образом на

собственную экономическую и военную мощь, а не на помощь союзников. При

многополярности государства в военном отношении государства зависят от партнеров и

вынуждены вступать в альянсы, беря на себя обязательства, которые могут втянуть их в

конфликт, не имеющий непосредственного отношения к собственным интересам.

Сложность союзнических отношений и более высокая степень экономической

взаимозависимости повышают политические риски. Поэтому при многополярности

риск войны гораздо выше.

В рассуждениях Уолтс опирается на модель советско–американских отношений,

сложившуюся после Второй мировой войны, когда противники обладали примерно

равной военной мощью. Последовательная потеря Китая Соединенными Штатами и

Советским Союзом не сказалась значительно на балансе сил, так же как и выход

Франции из военных структур НАТО. В биполярном мире противники хорошо

известны и понятны, так что даже распространение ядерного оружия может оказаться

дополнительным стабилизирующим фактором. Лидерам двух альянсов проще

выстраивать стратегию, защищая главным образом свои интересы. Ни США, ни СССР

особенно не заботились об одобрении своей политики со стороны менее влиятельных

союзников. Любой провал мог быть превращен в победу противостоящего блока, что

заставляло быстро реагировать на неожиданные события, компенсируя нежелательные

изменения.

Если число великих держав больше двух, то непредсказуемость отношений выше.

В условиях взаимозависимости многочисленные альянсы становятся менее

определенными по своей направленности. В силу несовпадения интересов у политиков

меньше свободы в принятии решений, гораздо труднее достигается компромисс по

этническим вопросам, по разделению сфер влияния, сложнее определить систему угроз

и жизненно важные интересы альянса в целом. В итоге реакция на кризисы становится

замедленной и менее последовательной

44

.

Среди тех ученых, кто наиболее близок Уолтсу, выделяются несколько точек

зрения на системные причины войн. Структурный реализм Уолтса сохранял серьезное

влияние в начале 1990-х гг., хотя порой оно проявлялось в довольно неожиданной

форме. К примеру, перераспределение сил в Европе после окончания холодной войны,

как писал Джон Миршаймер накануне развала СССР, чревато возвратом к

многополярному миру и повысит риск войны в Европе на почве этнических

конфликтов. Следуя буквально рассуждениям Уолтса об эффекте сдерживания

ядерных арсеналов в советско–американском противостоянии, он даже высказался в

пользу контролируемого распространения ядерного оружия в Европе вместо

последовательного разоружения. США не должны были отказываться от военного

присутствия в Европе, даже если СССР уйдет оттуда. Таким парадоксальным образом

предотвращение войны в Европе связывалось с продолжением конфронтации в духе

16

холодной войны

45

. Прямая экстраполяция тезиса Уолтса на постбиполярный период

представляется малооправданной.

Согласно более умеренной точке зрения, Европа должна была остаться мирной

после ухода советских войск. Стефен ван Эвера на примере той же Европы доказывал,

что переход к многополярности не обязательно должен сопровождаться нарастанием

конфронтации. Соглашаясь с тезисами Уолтса об устойчивости биполярной структуры,

он уточнил, что некоторые факторы на самом деле имеют неопределенное влияние на

проблему войны. В частности, тезис об относительно большем риске войны в

многополярной системе явно преувеличен. Ведь члены политического или военного

альянса могут отказаться от соблюдения обязательств, если посчитают, что нападение

обойдется значительно дороже, чем оборона. Более того, они могут предпринять

совместные действия для сдерживания агрессии потенциального агрессора. С другой

стороны, в биполярном мире супердержава тоже не может действовать без оглядки на

союзников. Нежелание членов НАТО участвовать в прямом военном конфликте с

СССР в определенной мере сдерживало США в 1950-е гг. от превентивных ударов по

советской территории, от эскалации войны в Корее, от применения ядерного оружия

против Китая во время тайваньского кризиса. Поэтому в смысле безопасности

многополярная структура незначительно отличается от биполярной

46

.

В конце 1990-х гг. среди американских экспертов больший вес приобрели

умеренные оценки. Они связаны с осознанием уязвимости США, а также с эволюцией

международной структуры в сторону многополярности, которая сопровождается

постепенным сужением круга внешнеполитических задач США. Хотя в ближайшее

время трудно ожидать проявления политики баланса сил в отношении США, другие

государства могут косвенно препятствовать американским инициативам.

Недолговечность однополярности объясняется не только асимметричным

распределением силы, что делает структуру неустойчивой, но и сомнениями, что США

смогут реализовать свое превосходство в виде системы институтов, которые бы

обеспечили устойчивый мировой порядок. Тенденция к многополярности способна

обострить прежде всего региональные противоречия

47

. Потенциал нестабильности

складывается вокруг Азиатско–тихоокеанского региона: быстрое развитие Китая плюс

неразрешенность противоречий с Тайванем, напряженная ситуация между двумя

Кореями и Японией, достаточно сильные региональные позиции Японии, противоречия

между Индией и Пакистаном.

Развивая по–своему «линию Уолтса», ряд ученых предложили различные

варианты количественных мер, связывающих войну с перераспределением силы в

международной структуре. Например, ранговая методика говорит о том, что поведение

государства соответствует месту, которое оно занимает в международной иерархии,

ранжированной по сумме нескольких критериев. Ведущие державы, находящиеся на

вершине по всем параметрам, не испытывают проблем и потому не склонны к

насилию. Страны второго эшелона, которые слабее во многих отношениях, не

проявляют заметного недовольства. Источником насилия являются государства, у

которых отдельные параметры развития находятся в несбалансированном состоянии.

Например, военная мощь не соответствует экономической (СССР и Россия), или

экономический статус — военному и политическому (Япония). И дело не в том, что

они опасаются агрессии, а в неудовлетворенности своим положением в международной

иерархии. Отсюда следует общий вывод: чем больше показатель средней

несбалансированности структуры, тем выше вероятность войны.

Все чаще перераспределение силы трактуется не как объективно складывающееся

отношение, но и как результат активных действий субъектов политики. Например,

крупнейшие государства склонны включать в сферу своего влияния третьи страны для

создания военных блоков. В результате относительного падения своего влияния

17

великая держава может прибегнуть к перераспределению силы в свою пользу путем

насилия

48

.

В развитие идей Уолтса предлагаются более сложные концепции о зависимости

между конфигурациями баланса сил и различными типами войн. Как пишет Микаэл

Салливан, если в однополярном мире наиболее вероятны войны по типу полицейских

операций, то в биполярном — небольшие войны между малыми государствами на

границе глобального противостояния супердержав. Ослабление лидеров при растущей

тенденции многополярности, когда уже не удается поддерживать прежний порядок,

провоцирует националистические войны. Частично их эскалация является следствием

военных операций прошлого, которые создали определенные проблемы малым

государствам

49

.

Концепция Сейома Брауна

50

дает подобную картину зависимости. Он вводит два

системных параметра — число полюсов в международной системе и сплоченность

государств внутри полюсов (коалиций государств). От них зависит вероятность войны

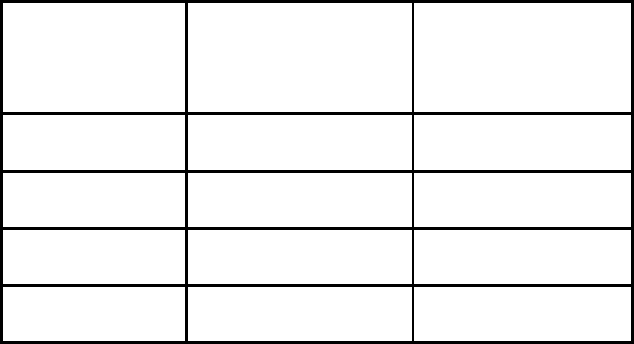

и ее пространственная локализация. Таблица 1 дает представление о модели Брауна.

Римские цифры условно отражают вероятность войны (чем больше величина, тем

больше вероятность), арабские — локализацию, то есть вероятность вовлечения в нее

многих государств международной системы.

ТАБЛИЦА 1. Полярность мира и вероятность войны

Количес

тво полюсов в

международн

ой системе

Устойчивые

связи внутри

полюса

(сплоченность)*

Неустойчив

ые

связи

внутри полюса

Однопол

ярная

I (1) IV (1)

Биполяр

ная

I (5) III (4)

Многоп

олярная

II (2) IV (3)

Нет

полюсов

V (1)

*С.Браун имеет в виду прочность связей государств с государством–лидером в

рамках коалиции, своего рода сплоченность. Связи осуществляются через

межгосударственные отношения, участие неправительственных организаций,

политических движений, корпораций, этнических общин и т.д.

Браун выдвигает несколько гипотез, которые объясняют возникновение войн при

различных конфигурациях международной системы (или отдельного региона). Первая

из них говорит о том, что однополярные системы с устойчивыми связями наименее

склонны к войнам и способны малыми усилиями прекратить эти конфликты.

Однако в современном мире такие системы нестабильны из–за борьбы

подчиненных народов за автономию. В новейшей истории сюда можно отнести лишь

Советский Союз со странами социалистической ориентации из Восточной Европы. Как

считает Браун, относительно короткий срок жизни «советской империи» показывает,

что однополюсные иерархические системы в виде многонациональных образований

уходят с исторической сцены из–за того, что не могут в полной мере соответствовать

реалиям сегодняшнего дня: рост образования, национального самосознания и

организационно–политических навыков населения, неравное технологическое

18

развитие. Народы и этнические группы остаются внутри империи лишь насильно или

по необходимости. Например, по соображениям безопасности.

Логика рассуждений Брауна имеет под собой основания, но все же представляется

некоторым упрощением. Проблемы национальной и культурной автономии были и

остаются во многих государствах, так же как позитивный и негативный опыт их

урегулирования. Не могут же, в самом деле, полиэтничные общества, такие как Канада,

Россия и Китай, дробиться до бесконечности, если они насчитывают сотни этно–

языковых групп населения. Этот процесс может войти в противоречие с социально–

экономическими и демографическими условиями развития и даже выживания этих же

самых этнических групп. Помимо американского «плавильного котла» с его

нивелирующими тенденциями, есть опыт длительного сосуществования народов в

России, Китае, Швейцарии, Канаде. Этническая и гражданская самоидентификация

совершенно не обязательно должны противоречить друг другу. Да и в современных

США вместо «плавления» наций все чаще говорят о «мозаике».

Бесполюсная (полиархическая) конфигурация международной системы более всех

других провоцирует войну, но и способствует ее локализации. В условиях полиархии

переплетение многочисленных связей между государствами, в том числе этнических,

экономических, религиозных, идеологических, не совпадает с какими–либо

коалициями в сфере безопасности и вообще делает формирование последних делом

малореальным. Каждое государство действует на свой страх и риск, что повышает риск

войны, но различие интересов и отсутствие взаимных обязательств ограничивает

распространение конфликта. Можно отметить, что эта гипотеза Брауна тоже довольно

далека от реальной действительности.

Таким образом, Браун выделяет в качестве наиболее важного источника

конфликтности международной системы отсутствие устойчивых упорядоченных

отношений между государствами на глобальном или региональном уровне. Полярность

играет подчиненную роль, так как при любом количестве полюсов теоретически есть

возможность сдерживать военные конфликты.

Поискам наиболее общих причин войн посвящены исследования не только

представителей «линии Уолтса». В них тоже преимущественное внимание уделяется

системным, или «большим войнам». Однако здесь есть своя специфика. Ученые,

привлекающие математические методы, считают войной не только период собственно

военных действий. Речь идет о значительных промежутках времени, в среднем около

30 лет. Например, сторонник теории циклов Моделски приводит следующие периоды:

итальянские войны 1494–1516 гг., войны Нидерландов против Испании за

независимость 1580–1609 гг., войны Луи XIV 1688–1713 гг., войны Французской

революции и наполеоновские войны 1792–1815 гг. Как одна глобальная война

рассматриваются Первая и Вторая мировые войны, с 1914 по 1945 гг.

51

Такая

периодизация способна вызвать возражения историков хотя бы своей

непоследовательностью. Например, в случае итальянских войн Моделски, видимо,

считает окончанием глобальной войны прекращение активных военных действий, что

было задолго до заключения мира в 1559 г. Но тогда не вполне логично выглядит

объединение Первой и Второй мировых войн, между которыми находится

значительный период относительно мирного развития международной системы. Войны

Луи XIV тоже принято отсчитывать, начиная с 1668 г., а не с 1688 г., как это делает

Моделски.

Понятие «большой войны» в подобных исследованиях весьма неоднозначно. Во–

первых, в него включают наиболее крупные войны, что оставляет место для

субъективизма в их отборе. Масштаб военных действий далеко не всегда соответствует

политическим последствиям. Есть расхождения в том, считать ли главными только

морские войны либо включать также и сухопутные. В свою очередь, последний вопрос

связан с пониманием природы лидерства. Во–вторых, ряд авторов утверждает, что

19

«супервойны» происходили примерно раз в столетие и выводили на арену истории

очередного лидера, занимавшего господствующее положение в международной

системе. Именно о таких глобальных войнах идет речь в теории циклов и теории

гегемонистской стабильности. Благодаря указанным обстоятельствам списки «больших

войн» и критерии их отбора могут весьма различаться.

Часть исследователей, изучавших природу войны на системном уровне, прошли

определенную эволюцию от бихевиоризма Дэвида Сингера

52

. Слабые концептуальные

основания, состоящие в основном в попытках доказать априорные статистические

гипотезы с учетом некоторых положений реализма, не позволяют говорить о

самостоятельном теоретическом направлении. Например, «наследники» бихевиористов

на статистическом материале показали, что едва ли следует говорить о снижении

насилия в мире после окончания холодной войны как о действительно новом качестве.

Речь может идти о флуктуации, то есть о временном отклонении от общей тенденции.

Появление ядерного оружия и средств его доставки, а также огромная стоимость

военных операций, не снизили ни вероятность развязывания войн, ни тенденцию к

сотрудничеству в советско–американских отношениях, которая продолжалась с

середины 1960-х до середины 1970-х гг.

53

Джэк Леви

54

выделил в период с 1495 по 1975 гг. 119 войн, в которых участвовали

великие державы, и дал количественные оценки их интенсивности, масштабности,

длительности и ожесточенности. На базе его исследований были сделаны выводы, что

в конце XX в. войны стали короче, военная сила применяется более концентрированно,

не меняется средняя интенсивность и ожесточенность военных конфликтов.

Проявилась тенденция к уменьшению числа войн с участием великих держав. Но

именно для этих немногих случаев характерен рост ожесточенности, интенсивности,

концентрации военной силы, а также масштабов боевых действий. Общее число войн

возросло, причем среди причин вышли на первое место новые, до того не столь

заметные: рост национализма, религиозная нетерпимость, споры о границах,

гуманитарные проблемы.

Следует заметить, что связь между степенью полярности мира или

перераспределением силы, с одной стороны, и возникновением войн, с другой, многим

представляется неоднозначной. Основой для этих сомнений служит количественный

анализ истории войн. Он показал отсутствие статистически значимой корреляции

между полярностью международной системы и количеством войн

55

. Уильям Томпсон

на материале периода 1434–1983 гг. тоже пришел к заключению, что однополярная и

биполярная системы отнюдь не стабильнее, чем многополярная

56

. Более осторожные

выводы Джека Леви, сделанные на этом же эмпирическом материале, говорят о том,

что все же биполярная система более стабильна в том смысле, что многие

характеристики военных конфликтов, такие как ожесточенность или интенсивность,

находились на более низком уровне

57

.

Теория гегемонистской стабильности считает глобальную войну принципиальным

механизмом истории, который определяет, какое государство будет управлять

международной системой. Продолжая мысли, высказанные еще Фукидидом в

«Пелопонесской войне», Роберт Гилпин утверждает, что «равновесие сменяет

неравновесие, и мир двигается к новому кругу ... конфликта. Так было и так будет,

пока люди не уничтожат себя или не научатся создавать эффективный механизм

мирного развития»

58

. Несмотря на значительные изменения в международной системе,

связанные с технологической революцией, появлением ядерного оружия и ростом

взаимозависимости государств, Гилпин считает, что ее сущность осталась неизменной.

Причина стабильности системы видится не в примерно равном распределении сил

между великими державами, как об этом говорит структурный реализм, а совсем

наоборот. Устойчивое господство гегемона выступает главным условием мира, а

выравнивание силы в пользу ближайшего соперника ведет к войне. Причиной утраты

20