Клейн Л.С. Время кентавров. Степная прародина греков и ариев

Подождите немного. Документ загружается.

254

254 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

«пх», предоставляю судить лингвистам, но каждому очевидна связь этих

имен — бриги (пхрюгиой) и бхригу.

Если сопоставить неарийскую аттестацию, жреческий статус и пропо-

веднические функции Бхригу в мифологии с диффузией кремации и урновых

захоронений из западнопакистанских долин в Пенджаб и дальше,то напраши-

вается предположение, что Инд был последним рубежом фригийцев как этно-

са в продвижении на восток, а далее распространялось лишь их культурное

влияние в сфере религии. Индоарии и раньше (в общении с финно-уграми),

и позже (в общении с иранцами) охотно перенимали у соседних народов куль-

туры и формы религии, рассчитывая стать от этого способнее и сильнее. Они

пересекли Инд и как племя: Ригведа упоминает их в составе коалиции, вы-

ступившей против Судаса, царя бхаратов. Видимо, в ходе контактов в рамках

таких коалиций и проникали в среду индоариев фригийские жрецы как мис-

сионеры огненного погребального обряда, проповедники культового приме-

нения горшков.

Только ли фригийцы причастны к этому делу? Есть ведь еще несколько

жреческих родоначальников, связанных с обычаем погребения в урнах: из

кувшинов родились святейшие Васиштха и Агастья, сыном Агастьи числится

Пуластья. Уже давно индийские санскритологи подметили удивительное сход-

ство имени Пуластья с племенным названием филистимлян — плст, пеласти,

Палестина. В Библии филистимляне делятся на плэти и крэти, в поседних ви-

дят дополнительное указание на связь с Критом. Среди индийских махариши

рядом с Пуластьей есть Крату. Васиштху можно было бы сопоставить с нерас-

шифрованным египетским названием «уэшеш» (wss). Агастья пока остается

«без пары».

Что пришельцы, обосновавшиеся в V периоде у ворот Индии, вообще были

этнически неоднородны, засвидетельствовано археологией. Итальянские ар-

хеологи установили, что серой керамики здесь не только меньше, чем красной,

но что она содержится лишь в некоторых могилах — тех, которые со скелетами

без керамики, и эти могилы сосредоточены лишь на одном его участке. Здесь

хоронили своих покойников люди, жившие тут вместе с основной массой при-

шельцев, но применявшие иной обряд, принадлежавшие к иной народности.

Так что, по крайней мере, одно «нацменьшинство» не успело переплавиться

в общем котле.

Но похоже, что из западных пришельцев не одни фригийцы перепра-

вились через Инд и включились в древнейшую историю индоариев. Среди

участников «битвы десяти царей», одного их древнейших событий Ригве-

ды, упоминаются турваша, вполне совпадающие по названию с трш, турус,

т. е. троянцами. Северные соседи индоариев носят название дардов, очень

VI. Птицы, собаки и погребальные костры 259

262

напоминающее дарданцев — соседей Трои. Ригведа сообщает, что турваша

вместе с яду суть по происхождению не арии (10.62.10), что бог Индра при-

вел их «из дальних стран» (6.20.12), что они вместе с бхригу входили в коа-

лицию десяти царей, не приносивших положенные жертвы арийским богам

(7.83.7), и что они в составе этой коалиции были разбиты царем бхаратов Су-

дасом. Царство твоё погибнет, — предрекал Турвашу, родоначальнику этого

пришлого народа, его отец Яяти, — и ты будешь повелевать лишь теми, кто

не ведает священного закона. От Турваша, по Махабхарате (I), происходят

яваны (так в Древней Индии называли греков — от слова иоуаной 'ионий-

цы'). Значит, какая-то связь турваша с греками сохранялась в представле-

нии авторов индийского эпоса.

Теперь становится понятнее, почему сюжет Рамаяны так напоминает

по зачину гомеровский эпос (и тут и там война начинается из-за похищения

прекрасной женщины родственником царя). Этот сказочный сюжет, видимо,

давно обращался в Эгейском мире, прежде чем был использован в «Илиаде»,

и теперь мы знаем, что было кому принести его в Индию.

Грандиозный подвиг Александра Македонского, венец его военных свер-

шений — поход в Индию, — был, оказывается, предвосхищен фригийцами за

тысячу лет до него. Любопытно, что именно фригийская святыня должна была

предсказать Александру Македонскому гегемонию над всей Азией. Еще более

любопытно, что именно македонцы сообщили Геродоту о движении их бал-

канских соседей фригийцев на восток. По-видимому, македонцы были в кур-

се фригийских предприятий, и, возможно, повторение маршрута отнюдь не

случайно: македонцы шли по проторенному пути. Ранняя фригийская волна

не была одиночной. В VI периоде (X-IX вв.) в долине Свата появляются «гла-

застые урны» — вместо личины только две дырочки на месте глаз. Такие же

есть в полях погребений Венгрии, но начала гальштатского времени (рис. 85),

то есть тоже уже в I тыс., на два этапа позже, чем культуры, из которых вы-

плеснулась первая волна.

Первопроходцев XIII-XII вв. вел вождь, конечно, не менее решительный,

чем Гордий, и не менее талантливый, даже не менее великий, чем Александр

Македонский (если судить по деяниям). Но мы не знаем его имени и примет.

Акмон и Мигдон не замечены на востоке. Сыновьями Бхригу в индоарийской

мифологии выступают Чьявана и Ушанас, но были то вожди вторжения или

фигуры позднейшей истории, и вообще, были то исторические личности, или

названия племен, или духи — кто скажет?

История повторяется. В старой форме отливаются новые события. По-

тому что под чередами событий, подспудно формируя их, текут процессы,

а процессы длительны. И странно подумать, но закономерно, что ярким светом

1

264

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

VI. Птицы, собаки и погребальные костры

265

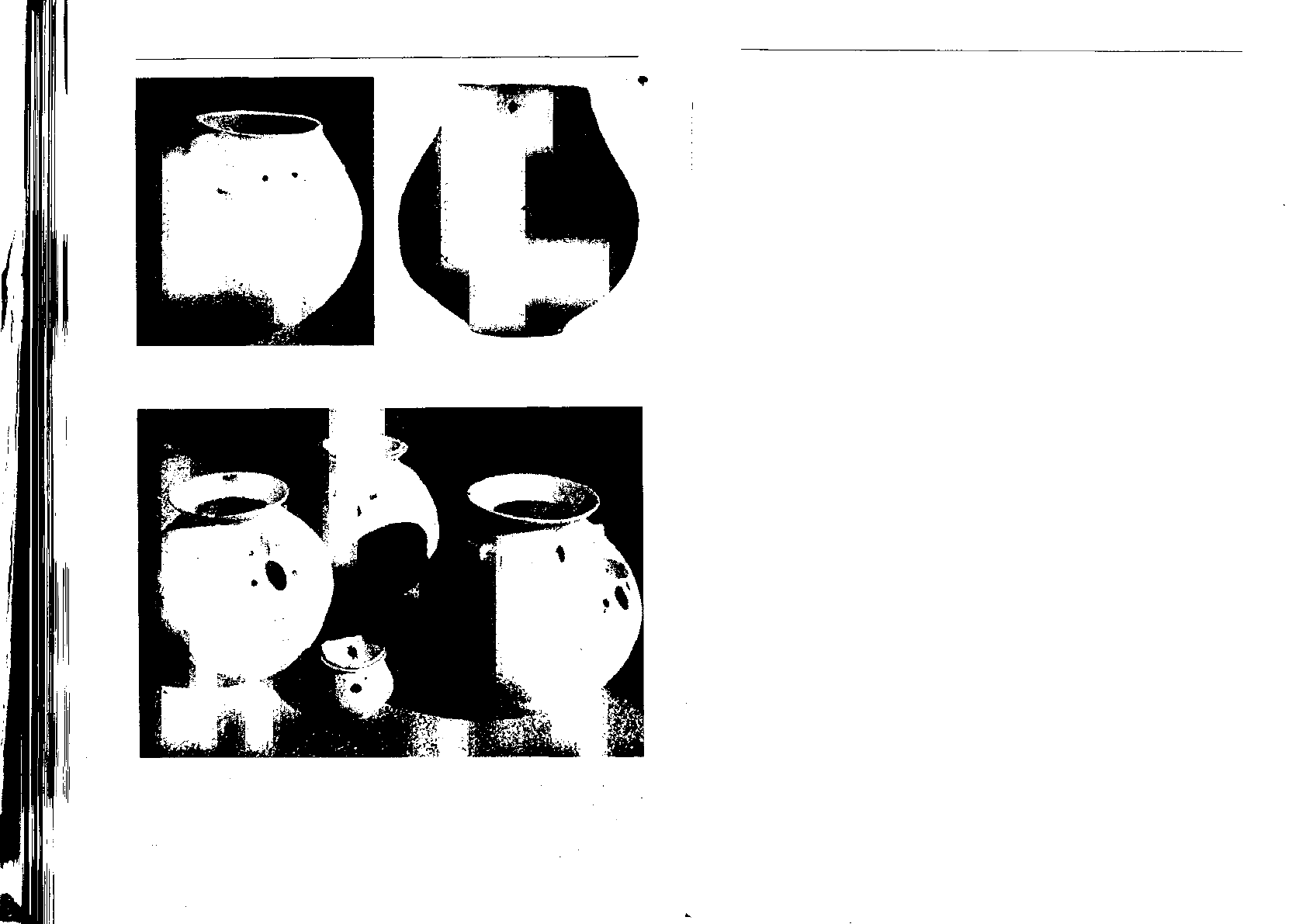

Глазастые урны в долине Свата, Лоебанр, погр. 13/2 (слева) и в Европе, Ресково, Польша,

ранний железный век (справа)

Лицевые урны из долины Свата (могильники Лоео.анр и Кателаи, период V)

Рис. 85. Глазчатые урны в Индостане и Венгрии.

По данным Дж. Стакуля, 1971

письменности выхвачены из небытия и возвеличены копии, а оригиналы

скрыты во тьме времен. Там, где покоятся каменные громады археологиче-

ского материала и где играют живые и зыбкие зарницы мифологии. Изредка

они удачно падают на обломки разрушенных строений, объединяют их на миг

своим светом и связывают в целое. В этот миг рождается знание, история ста-

новится на ступень глубже, а исследователя охватывает пронзительное ощу-

щение счастья. Ловите миг удачи!

История повторяется. Особенно история расселения индоевропейцев.

Давно уже замечено, что индоевропейские народы (как, впрочем, и тюрки,

и семиты) шли по одним и тем же маршрутам, как бы подгоняя, подталкивая

друг друга, потому что генераторы народов, раз возникнув, работали тысяче-

летиями. Через Кавказ на юг из степей прошли люди катакомбной культуры (их

катакомбы теперь найдены в Армении), позже — киммерийцы, за киммерий-

цами спешили скифы, за скифами направились аланы. Огибая Каспий, в Азию

вторглись тохары, за ними — индоарии, за теми — иранцы. Греки прибыва-

ли в Грецию с севера нескольким волнами, последняя — дорийская. Сколько

волн пронеслось мимо стен Трои в Азию, не раз сокрушая эти стены? Лувийцы,

палайцы, хетты, армяне, фригийцы... Последовательность их пока неясна.

Есть гипотеза (опирающаяся на прямые указания Геродота и выводы некото-

рых лингвистов), что армяне вышли из фригийской народности. Если гипотеза

верна, тогда взятие Трои, сокрушение Хеттской империи и поход в Индию —

древнейшие этапы истории армянского народа. Но верна ли гипотеза?

Единство человечества держится не только на общности происхожде-

ния или на универсальности законов истории, но и на сети сильных, нередко

неожиданных связей между отдаленными народами и странами. Выявление

одной из них позволило опознать еще один блок ранних индоевропейцев —

фригийский — среди культур бронзового века Европы. А это еще один шаг на

пути к отысканию прародины всех индоевропейцев.

Несомненно, фригийцы были сильным, самобытным и предприимчивым

народом — одним из тех, которые формировали облик мира. Отрадно, что

удалось восстановить подлинную историческую роль этого народа и размах

его деяний, что из-за сказок о разрубленном узле и ослиных ушах проступает,

наконец, гораздо более яркая и впечатляющая быль истории.

Народ этот исчез, не оставив прямых наследников. Наиболее близкими

его родственниками могут считаться армяне. Но, конечно, воспрянь из мерт-

вых какой-либо фригиец тех времен, белокурый и голубоглазый, он не узнал

бы в нынешних армянах, черноволосых и носатых, своих сородичей. Как не

узнал бы и протоармянин. И лишь прислушавшись к их речи, быть может, уло-

вил бы в некоторых словах знакомые звучания и решил бы, что это близкий

266

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

язык, только очень искаженный. А разве узнал бы древний русич своих потом-

ков в нынешних русских? Скорее всего, он и не понял бы нынешнюю русскую

речь — как нам нужен перевод для понимания «Слова о полку Игореве».

Ни раса, ни язык не остаются неизменными. Кровь того или иного да-

лекого предка составляет лишь тысячную долю в крови нынешнего челове-

ка, а какие гены из тысяч полученных возобладали — дело случая. Ничем не

гарантировано, что это те же, которые совпадут с наследованием фамилии,

статуса, национальности и самосознания. Внешность может определяться

одними генами, а способности — другими. Гены фригийцев и мушков могли

быть переданы не только армянам, но и индийцам, а также народам Среднего

и Нижнего Подунавья и даже Малой Азии. Они могли попасть в генофонд ту-

рок, так же как и армян.

Проще уловить какие-то языковые формы и древние образы мифологии,

сохранившиеся от древнего народа. Но они существуют теперь в совершенно

иных сочетаниях.

Так и с фригийцами. Гены и образы этого народа достались многим, а сла-

ву его и его роль в истории не унаследовал никто.

VII. Каменные люди медного века

О дикое исчадье древней тьмы!

Не ты ль когда-то было громовержцем?

— Не Бог, не Бог нас создал. Это мы

Богов творили рабским сердцем.

И. Бунин. Каменная баба.

1. Три шага в глубь тысячелетий. Болваны на земле и под землей. Что

остается в памяти от степей? Знойное солнце, запахи выжженных трав и в бес-

крайней шири курган — мощный, как бы распластанный. А воображение ваше

помещает сверху каменную бабу, вросшую в землю. Только воображение.

В реальной степи каменных баб не осталось. Тысячи их разбиты, уничтожены.

Их крушили древние захватчики, чтобы погубить надежду и силу аборигенов;

разбивали христианские святоши — из страха и ревности — как языческих

кумиров; разрушали и современные механизированные вандалы — на щебень

или просто из озорства. Лишь те сохранились, что давно свезены в музеи. Там

они одиноко ютятся в тесных залах или группами прозябают на заднем дво-

ре, прислоненные к стенкам. Издали — будто тихо совещаются, как повернее

сберечь тайну веков. Подойдешь поближе — стоят безмолвные, загадочные

и неприступные. Серый известняк изъеден временем, широкие лица стерты

или сбиты, в руках — сосуд, в который заглянуть невозможно.

В начале века графиня П. С. Уварова, глава Московского археологического

общества, собрала сведения о 1133 каменных бабах на европейском Юге Рос-

сии, еще стоявших в поле. Современный свод С. А. Плетневой зарегистрировал

данные о 1322, но сохранилось реально (большей частью в музеях) только около

680 статуй. В XVII в. их было еще очень много. Описывая в полях степь, русский

историк сообщал: «И везде стоят яко человеки по древнему обычаю от каменя

соделанныя, но тыя каменья уже мхом поростоша». Еще за полтысячи лет до того

русский летописец отмечал в степи «курган высок, а на нем 3 человека камен-

ных». В другом месте он указывал исток реки, а «по тому истоку люди, каменные

болваны». Происходя от тюркского «палван» ('богатырь'), слово «болван» с той

поры переменило свое значение на бранное — стало синонимом безмыслия, ка-

менного лба, но тогда оно означало просто степную каменную статую.

270

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

Новое русское и украинское население звало этих истуканов «каменными "

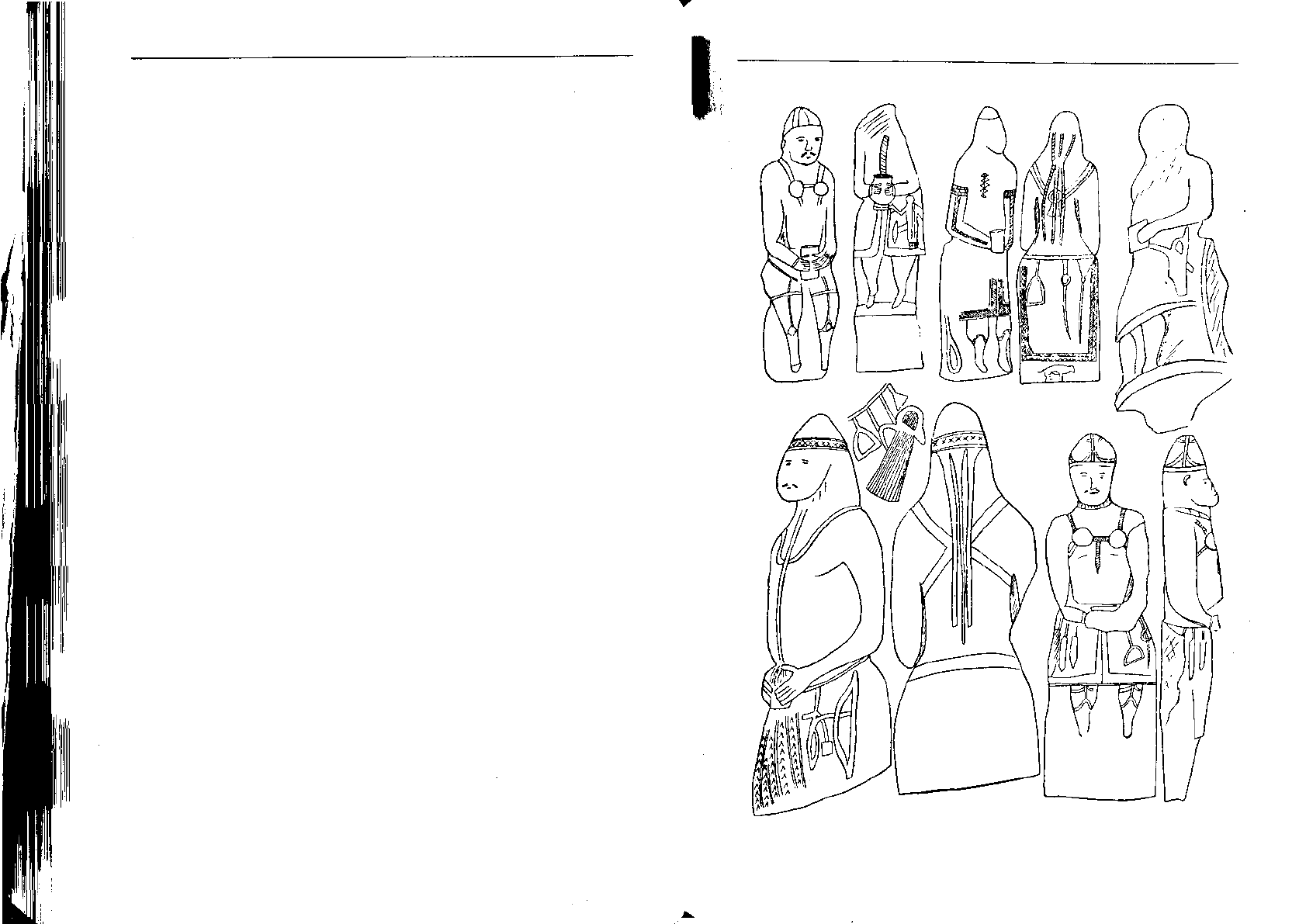

бабами» (рис. 86). Многие статуи и в самом деле изображали женщин, но по-

ловина — мужчин. Однако и у этих сзади висели косы, а спереди были изобра-

жены нагрудные бляхи доспеха и мускулы, наподобие женской груди. Поэтому

русские люди и в них видели женщин. В прошлом веке среди ученых было

немало споров о том, кого изображали эти статуи и какой народ их поставил.

Называли самые разные народы — от гуннов до скифов, от болгар до кельтов.

Англичанин Д. Каррутерс, путешествовавший по степи в начале XX в., отри-

цал монголоидность каменных баб — по его впечатлению, такие лица можно

найти у любого полковника британской армии, а сосуд он принял за табакерку

(его отчет о путешествии получил золотую медаль Королевского географиче-

ского общества).

Наконец, петербургский профессор Н. И. Веселовский привел основа-

тельные доводы в пользу половцев. При этом он вспомнил путевые записки

западного монаха Вильгельма Рубрука, посланного в середине XIII в. Людо-

виком IX в ставку монгольского хана. Рубрук отметил, что половцы «насыпа-

ют большой холм над усопшим и воздвигают ему статую, обращенную лицом

к востоку и держащую у себя в руке перед пупком чашу». Чаша есть у многих

каменных баб. Раскопки начала XX в. показали, однако, что хотя это действи-

тельно половецкие статуи (изображенное на них оружие и убор совпали с ве-

щами из половецких погребений XI—XIII вв.), местоположение статуй не свя-

зано с конкретными погребениями: под статуей чаще всего нет половецкого

погребения, а над погребениями, даже богатыми, обычно нет статуи. Значит,

это были не надгробья, а памятники, которые воздвигались поодаль, на воз-

вышенных местах, на высотах (а в степи это, как правило, старые курганы)

в честь умерших. В советское время российские ученые разъяснили, что идея

каменной бабы связана с обычаем тюркских народов — чувашей, казахов,

киргизов — заменять покойника на поминках деревянной куклой с сосудом,

чтобы ела и пила вместе со всеми. Половцы тоже тюрки. Каменный истукан —

это половецкий вариант той же замены.

Обычай воздвигать каменные бабы возник в VI—VII вв. среди тюрков

Восточной Сибири и Монголии, а оттуда был принесен в степи между Волгой

и Днепром. Значит, тут их возраст 8-10 веков, а на востоке они еще на не-

сколько веков старше.

О народе и назначении каменных истуканов помнит и русский язык. Сло-

во «болван» попало в русскую речь через какой-то тюркский язык, где оно

звучало «палван», из персидского, а там «пэхлэбан» значило «богатырь». Зна-

чит, сами степняки-тюрки (видимо, соседи Киевской Руси половцы) называ-

ли статуи «богатырями», то есть у них был культ героев, как у греков. В этих

280 I/II. Каменные люди медного века

271

Рис. 86. Каменные бабы — половецкие статуи (Федоров-Давыдов, 1966)

270

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

кумирах половцы почитали предков знати, древних вождей и их жен, духам

которых приносили жертвы.

Побаивались их и позднейшие обитатели этих мест. Когда в начале XX в.

губернский землемер Грузинов снял каменную бабу с кургана у Старой Яблон-

ки и поручил крестьянам доставить ее в Саратов, то при переправе через реку

крестьяне «бросили болвана в воду, сказав, что он сам выпрыгнул из телеги»

(я процитировал губернский отчет по Веселовскому).

Уже в послереволюционное время от этой массы каменных баб была от-

делена сравнительно небольшая серия истуканов (дюжина-другая), которые

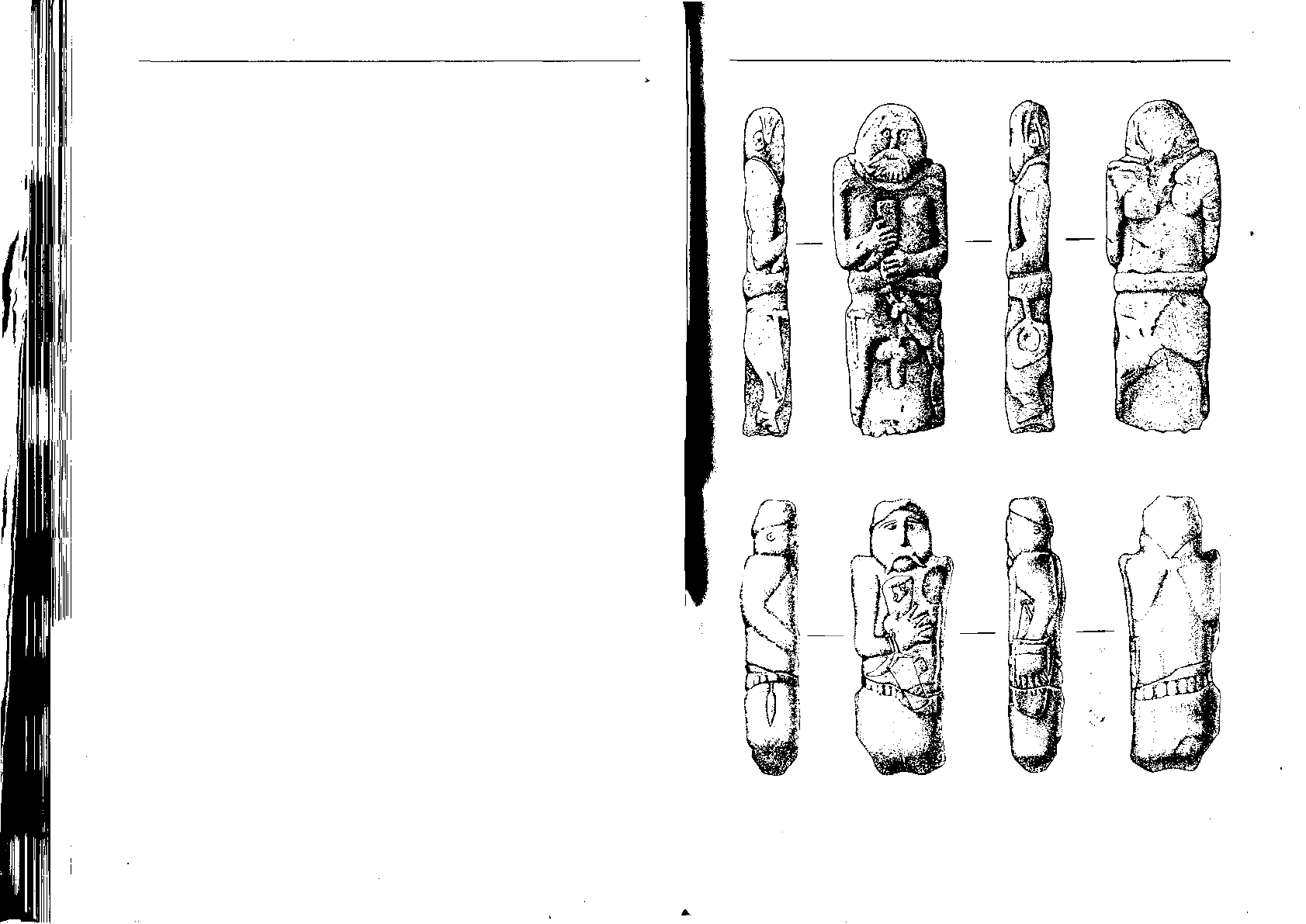

на тысячу лет древнее — относятся к скифскому времени (VII—I вв. до н. э.).

Этих опознали по изображениям типично скифских вещей: меча-акинака

с перекрестьем в форме бабочки и лопастью, отходящей от ножен, колчана-

горита, рога-ритона. По-видимому, эти статуи тоже были поставлены в память

о древних вождях, легендарных героях: меч, лук, ритон у скифов — инсигнии

царской власти (рис. 87).

Так как скифы были современниками греческих колоний в Причерномо-

рье, археологи, изучающие скифов, штудируют древнегреческих авторов и по

привычке переносят на скифские вещи греческую терминологию. Вот и эти

каменные изваяния они стали называть греческим словом «стелы» — со-

гласитесь, гораздо элегантнее, чем «каменные бабы» (хотя сами изваяния не

краше тех). Но так как «стела» у греков — это просто ограненный каменный

столб, то к слову «стела» добавляют греческую же характеристику: «антропо-

морфная» («человекообразная»).

Этим же термином окрестили и еще более древние, очень примитивные из-

ваяния, найденные уже не на поверхности земли, а при раскопках греческих

городов Крыма. Стелы были употреблены греками как простые плиты для

сооружения городской стены V в. до н. э. Поэтому археологи 1930-1950-х гг.

(В. Ф. Гайдукевич, В. Н. Даниленко и др.) сообразили, что это более древние

стелы, изваянные туземцами — жителями поселка, на месте которого греческие

колонисты основали в VII в. свой город. Этих туземцев сочли киммерийцами —

предшественниками скифов, а их поселок отнесли к концу II тыс. до н. э.

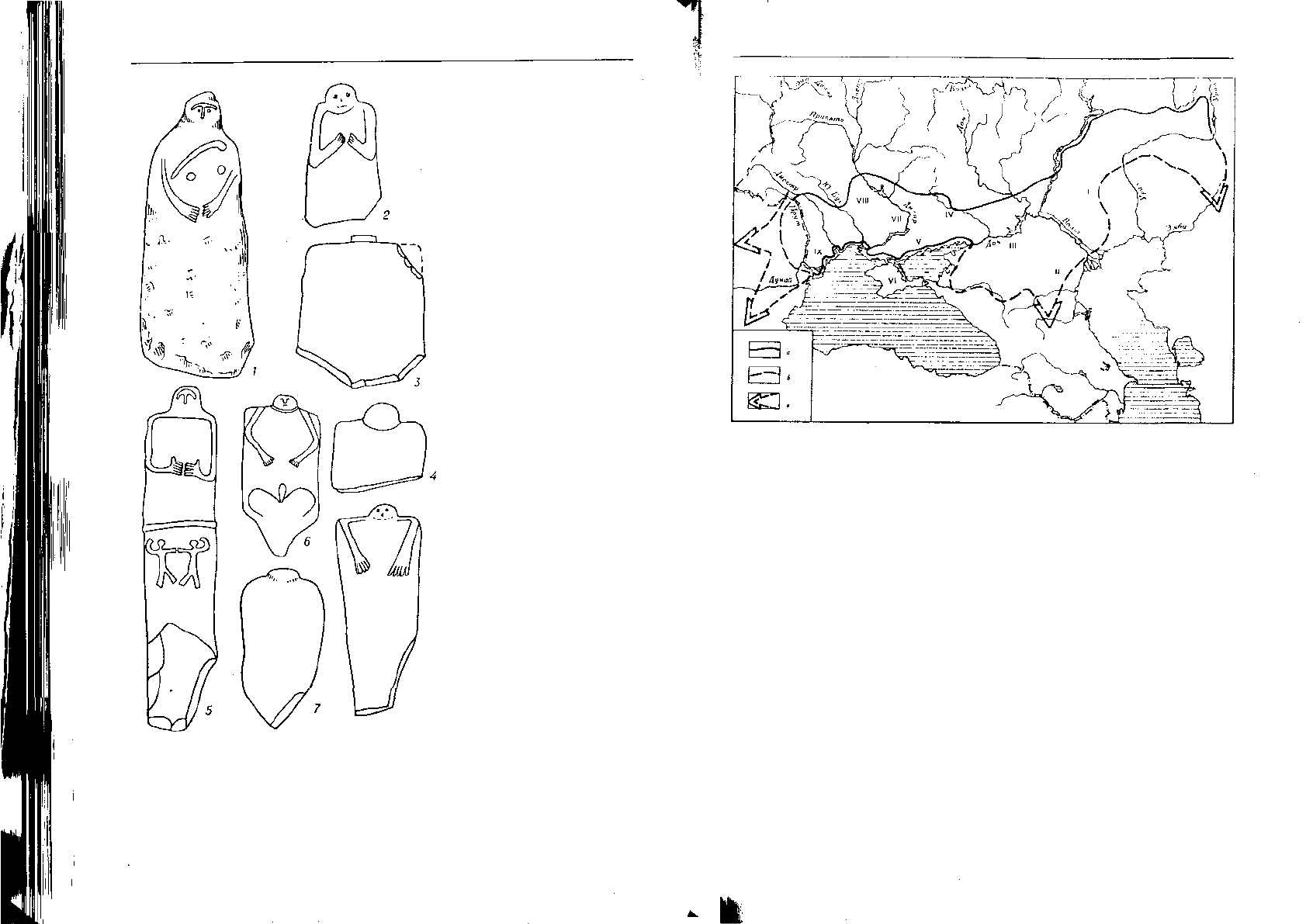

Постепенно раскопки открывали все новые стелы этого типа, уже не

в греческих городах, а в степных курганах (рис. 88). Вспомнили и некоторые

дореволюционные раскопки (начиная с 1878 г.). Первыми киевские и крым-

ские археологи (А. И. Тереножкин, А. А. Щепинский и др.) отвергли кимме-

рийскую гипотезу. Становилось всё более ясно, что эти стелы не на несколько

веков древнее скифских, а уходят в гораздо более глубокую древность, ведь

курганы, из которых появлялись на свет божий эти стелы, — это памятники

бронзового века с погребениями ямной и катакомбной культур, а культуры

280 I/II. Каменные люди медного века 272

272

Рис. 87. Скифские изваяния (Ольховский и Евдокимов, 1994)

270

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

эти на одну-две тысячи лет

древнее скифов!

Как легко мы опери-

руем тысячелетиями: буд-

то костяшками на счетах.

Привычка! Но очнешься —

оторопь берет: какая без-

дна времени! Для нас Ки-

евская Русь — седая древ-

ность, а ведь эпоха, в ко-

торую мы уже опустились

с этими каменными истука-

нами, более чем в три раза

древнее Киевской Руси. За

это время три раза можно

было пройти историческое

развитие от челна Свя-

тослава до космического

корабля. Три раза — всю

полноту российской исто-

рии. А эти «бабы» всё спа-

ли тут под курганами...

2. Нашествие степ-

няков? «Осев» на ямную

и катакомбную культуры,

скромные стелы приобре-

ли чрезвычайную значи-

тельность, потому что са-

ми эти культуры занимают

в археологии особое ме-

сто. Они появились в науке

в начале нынешнего века,

когда московский архео-

лог В. А. Городцов рас-

сортировал погребения

бронзового века в раскопанных им степных курганах, выделив три последова-

тельные культуры. Он заметил, что позиция погребений в стратиграфии курга-

нов, как правило, совпадает с типом могилы: ранние — в прямоугольных ямах,

8

Рис. 88. Древнейшие антропоморфные стелы Северного

Причерноморья (Телегин, 1971)

280 I/II. Каменные люди медного века 274

274

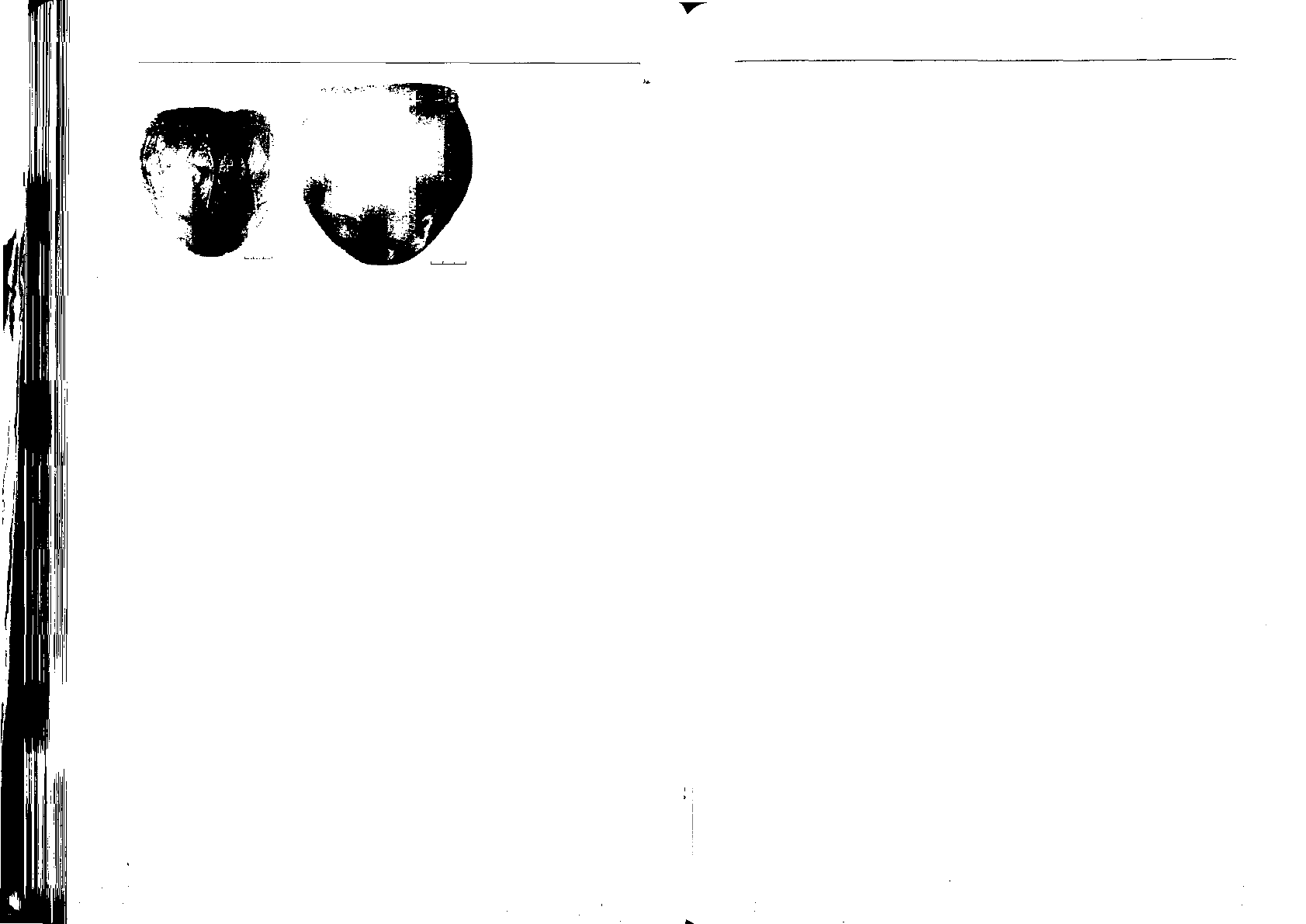

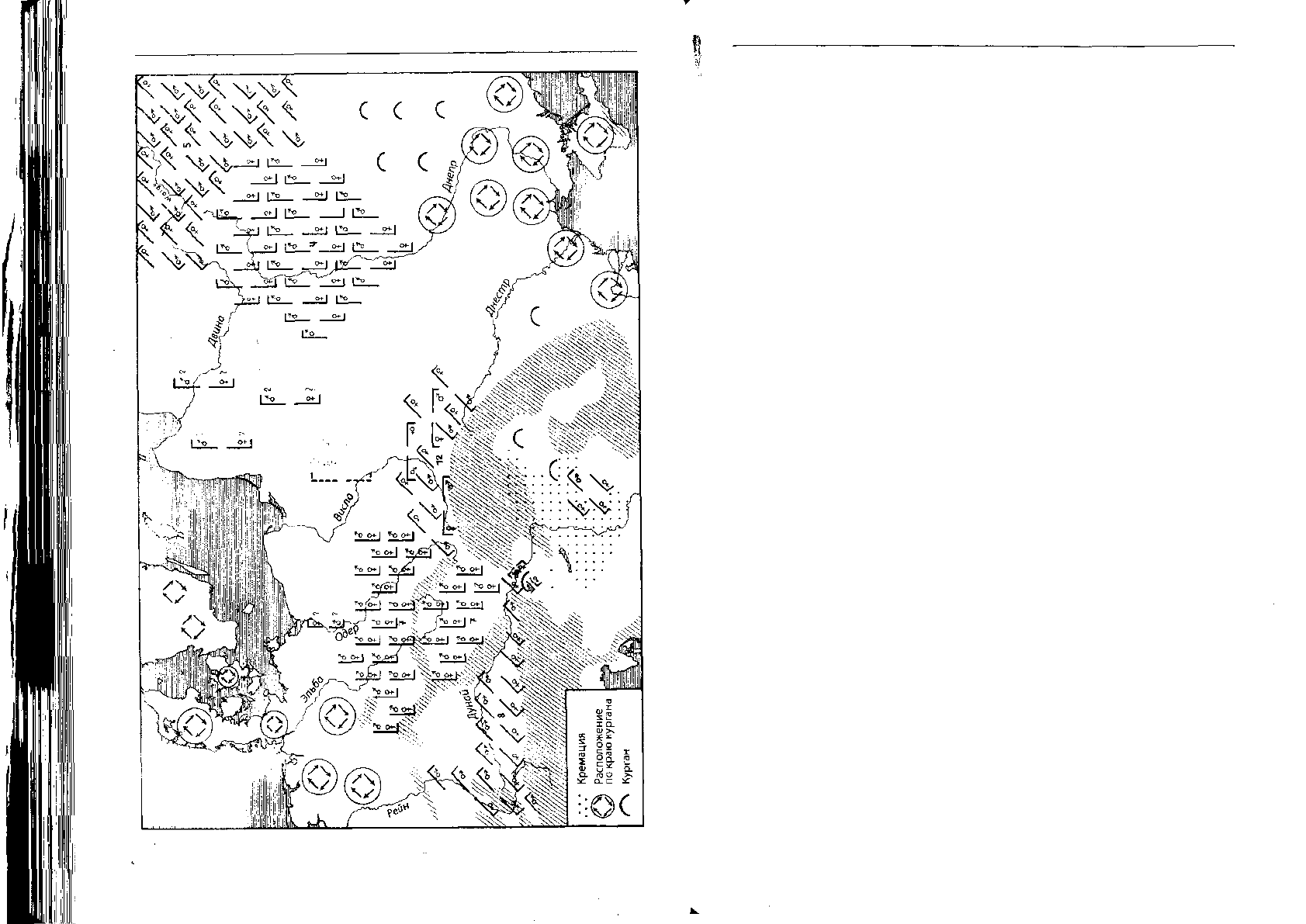

Рис. 89. Карта ямной культуры (по Мерперту, 1974)

а — документированные границы области; 6 — предполагаемые границы области;

в — направления вторжений в инокультурные области; варианты: I — Волжско-Уральский;

II — Предкавказский; III — Донской; IV — Северо-Донецкий; V — Приазовский;

VI — Крымский; VII — Нижнеднепровский; VIII — Северо-Западный; IX — Юго-Западный

более поздние — в катакомбах (подземных камерах, отведенных в сторону

от ямы подкопом под стенку), самые поздние — в срубах и в насыпи кургана.

По этим рубрикам распределились и типы посуды: в ямах — яйцевидные со-

судики с округлым донцем, в катакомбах — плоскодонные горшки, роскошно

орнаментированные отпечатками шнура и тесьмы, в срубах и в насыпи — би-

конические сосуды с угловатым прочерченным орнаментом и грубые банки.

Культуры получили название по устройству могилы: ямная, катакомбная,

срубная. Три культуры — три народа, последовательно сменявших друг дру-

га в степях. Отчеты Городцова стали классикой русской археологии (кстати,

это те самые раскопки, в которых была выявлена несвязанность половецких

«баб» с погребениями).

При дальнейших исследованиях картина несколько усложнилась, но

основа осталась городцовская. Из всех трех культур ямная имела наибольший

территориальный охват: от Заволжья до Нижнего Подунавья (рис. 89). Прак-

тически вся европейская степь. Долго сохраняли значение и предложенные

Городцовым даты. Грубо говоря, три ступеньки в глубь времен по полтыся-

чи лет на каждую: срубная культура заняла вторую половину II тыс. до н. э.,

270

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

Рис. 90. Сосуды из ямных погребений Нижнего Поволжья:

слева —Быково I, кург. 17, погр. 7,

справа — Верхне-Погромное, кург. 9, погр. 11

катакомбная на Украи-

не — первую, а предше-

ствующая ямная — вто-

рую половину III тыс.

(по новым радиоугле-

родным датировкам,

пришлось ямную и ка-

такомбную углубить еще

почти на тысячу лет).

Пожалуй, ни одна

культура мира не при-

влекала такого всеоб-

щего внимания ученых,

как ямная. И это несмотря на внешнюю неприглядность ее памятников (рис. 90):

могилы — простые ямы, мало вещей, драгоценностей и вовсе нет, и всё же!

Дело в том, что на ямную культуру пришлось возложить все надежды по ре-

шению индоевропейской проблемы. К этому времени гипотезы происхождения

индоевропейцев из Центральной Европы (северная и дунайская) испытывали

чрезвычайные трудности, азиатская гипотеза в своем индийском варианте была

давно дискредитирована (вариант переднеазиатский, ныне очень громкий, еще

не был разработан), а северочерноморская гипотеза — та ничего, та числилась

перспективной с точки зрения лингвистов.

В ямной культуре европейские археологи, начиная с немецкого археолога

Эрнста Вале и очень авторитетного английского археолога-марксиста Гордона

Чайлда, и увидели исходный очаг индоевропейцев — с ней стали связывать

индоевропейский праязык. Началось это в 30-е гг. XX в. и продолжалось до

последнего времени. Реконструкция словаря рисовала первых индоевропей-

цев подвижным пастушеским народом, обладавшим повозками и конями, а ям-

ное население именно таково — поселения недолговременные, очень слабо

прослеживаются, культура известна в основном по курганным захоронениям,

в них часто оказываются кости овцы и коровы, остатки повозок. Конь, правда,

попадается редко, но ведь животные, которые в могилах, были в основном за-

упокойной пищей, а коня, вероятно, не ели. Так тогда полагали.

Однако приняв ямную культуру второй половины III тыс. (опять же, как

тогда полагали) за исходную, нужно было объяснить широкое распростра-

нение индоевропейцев — на всю Европу и часть Азии — минимум к первым

векам следующего тысячелетия, когда хетты оказались уже в Малой Азии, ми-

кенские греки — в Греции, арии — в Индии. Времени на многостепенную экс-

пансию оставалось катастрофически мало. Приходилось вести все миграции

280 I/II. Каменные люди медного века 280

276

прямо из ямной культуры, а следов повсеместного присутствия «ямников»

в Европе и Азии не было, как не было и доказательств происхождения других

культур всех этих мест из ямной. Удревнение ямной культуры на тысячу лет

несколько облегчило выведение из нее южных народов, но не западных: те

ведь удревнились одновременно. А как раз южные уж очень с ней несхожи.

Почти по всей Европе (кроме крайнего запада и юга) были распро-

странены так называемые «культуры шнуровой керамики и боевого топора».

Они охватывали и Восточную Европу. Вот с ними-то есть все основания свя-

зывать индоевропейцев — правда, не индоевропейский пранарод, а его уже

разделившихся потомков. По крайней мере, значительную их часть (герман-

цев, балтов, славян и др.). Об этом говорят и территориальные совпадения,

и линии преемственности культур, и особенности быта. Это признают все. По

общему облику эти культуры близки ямной — пастушеские, очень воинствен-

ные и агрессивные (недаром в инвентаре — боевой топор). Но это чересчур

общие сходства.

Построения многочисленных охотников выводить культуры шнуровой

керамики из ямной натолкнулись на сильную оппозицию археолога из ГДР

Александра Хойслера. Этот исследователь, совершенно свободно владею-

щий русским языком (редкость даже для ГДР), не раз приезжал в СССР, изучал

вещи в наших музеях, составил двухтомную сводку материалов ямной и ката-

комбной культур, правда, только по литературе, но зато раньше наших ученых

(у нас такой нет до сих пор). Дотошный и скрупулезный, он сопоставил ям-

ную культуру с культурами шнуровой керамики Центральной Европы и при-

шел к выводу: они коренным образом различны — настолько, что должны

быть признаны чуждыми друг другу. Сходство чисто внешнее и объясняется

тем, что обе культуры примерно одновременны и принадлежат к одной стадии

и одному типу хозяйственного и социального развития. А стоит детализиро-

вать — и окажется, что именно традиционные особенности разные. В ямной

культуре посуда яйцевидная и однообразная, а у «шнуровиков» — плоскодон-

ные кубки и корчаги («амфоры») с богатейшим орнаментом. В ямных могилах

мужчины и женщины захоронены одинаково, а у «шнуровиков» различаются

по ритуалу (мужчины на правом боку, женщины — на левом). «Ямники» густо

посыпаны красной охрой, у «шнуровиков» она почти неизвестна, кроме того,

они лежат в другой позе, и т. д. Хойслер мыслит прямолинейно и работает кон-

сервативно, но очень добротно (рис. 91).

Я также выступил против сторонников гипотезы о степной экспансии

в Европу. С моей точки зрения, европейские культуры шнуровой керамики

имеют в Центральной Европе местные корни: они повторяют там основные

параметры предшествующей культуры воронковидных кубков — в той уже

270

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

Рис. 91. Ямная культура — не предок культур шнуровой керамики

(схема А. Хойслера — Hausler, 1992)

280 I/II. Каменные люди медного века 139

278

налицо и те же керамические формы (амфора и кубок), и шнуровой орнамент,

и каменный боевой топор, и курган. В 1964 г. в трудах международной конфе-

ренции 1962 г. в Галле (ГДР) была опубликована моя таблица развития кера-

мики от воронковидных кубков к шнуровым.

Возражения Хойслера и мои не очень удручали адептов экспансии ям-

ной культуры: речь в них идет о сходствах и несходствах, а это понятия от-

носительные. Необходимую меру сходства, чтобы оно было равносильно

родству, никто никогда не устанавливал, и все оценки можно легко объявить

субъективными. Вам кажется, что ребенок — вылитый отец, а мне не кажет-

ся; по-моему, он больше смахивает на соседа. Конечно, бывают случаи, когда

невозможно сомневаться, и всё-таки установление отцовства, как известно,

производят не так.

3. Одесский курган. Гораздо больше неприятностей для сторонников

ямной экспансии создавали проблемы хронологии. На хронологической шка-

ле ямная культура занимала вторую половину III тыс., и культуры шнуровой

керамики тоже относились к III тыс., к той же второй половине. Как же вы-

вести их из ямной? Не могут же быть мать и дочери одного возраста! Нельзя

ли удревнить начало ямной культуры? Вначале казалось, что это удается, но

вскоре пришлось разочароваться. Радиоуглеродная датировка действитель-

но удревнила ямную культуру почти на тысячу лет, но ... на ту же тысячу лет

удревнились и ранние культуры шнуровой керамики.

Хронологию степных культур строить трудно: многослойных поселений,

образующих хребет хронологии, почти нет; погребения бедны и обычно не

связаны друг с другом. Спасает привязка (находками импортных вещей) к хро-

нологической шкале оседлых земледельческих культур Правобережной Укра-

ины и Балкан — трипольской и родственных ей: их хронология построена на

учете многослойных поселений. Трипольская культура с ярко расписанной

керамикой давно разделена на этапы, носящие буквенные обозначения (А, В,

С). Эти этапы уже в советское время разделены на подэтапы (обозначаются

римскими цифрами), а в последние годы выделены еще более дробные перио-

ды (обозначены маленькими арабскими цифирками).

В конце полуторатысячелетнего существования трипольской культуры ее

характер резко изменился — появились курганы, шнуровая орнаментация ке-

рамики,хотя и трипольская расписная посуда не исчезла. Курган обычно обне-

сен кольцом крупных камней — в лексиконе мегалитических сооружений это

называется «кромлех» (по-бретонски «кривой камень»). Сейчас все признают,

что это выдает примесь какого-то иного населения. Одни исследователи назы-

вают эту смешанную культуру позднетрипольской, другие — посттрипольской

280

270 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

(послетрипольской). Ее наиболее известный прибрежный вариант — усатов-^

екая культура (названа так по находкам у с. Усатова).

Еще до революции на окраине Одессы был раскопан большой курган

с двумя концентрическими кромлехами, в котором были как усатовские, так

и ямные погребения, катакомбные и прочие. Раскопавшие курган археоло-

ги не разобрались в его структуре, но потом Городцов специально занялся

изучением их раскопок и пришел к выводу, что курган был воздвигнут перво-

начально над ямной могилой, а усатовские впущены сверху. То есть ямная

культура оказывалась древнее усатовской, древнее шнуровой керамики, она

оказывалась самой древней курганной культурой степей. Инородную примесь

в усатовской культуре можно было бы считать ответвлением ямной культуры.

Но послевоенные массовые раскопки степных курганов не подтвердили

этого. В этих курганах не раз обнаруживались вместе усатовские и ямные по-

гребения, иногда они задевали друг друга, и всякий раз ямная могила проре-

зала усатовскую. Стало быть, Городцов ошибся, и в Одесском кургане первое

погребение не принадлежало ямной культуре (не всякая могила-яма принадле-

жит ямной культуре, в наше время тоже хоронят в ямах). Да и счет тысячелетий

с тех пор стал другим: с середины XX в. в практику археологов вошел радиоугле-

родный метод датировки, и ныне усатовскую культуру относят не ко II тыс., как

во времена Городцова, а к середине IV тыс., ямную же культуру Городцова — ко

второй половине IV тыс. Получается неувязка: она позже усатовской.

Московский археолог профессор А. Я. Брюсов попытался вывести индо-

европейскую экспансию на всю Европу не из ямной, а из катакомбной культу-

ры, но уж это ни в какие ворота: и вовсе слишком поздно. Сходств со «шнуро-

виками» у «катакомбников», пожалуй, даже побольше, чем у «ямников», есть

на Западе и катакомбы, но западные и средиземноморские катакомбы старше

степных, так что, скорее, можно предположить противоположно направлен-

ную экспансию (что я и сделал).

Словом, происхождение европейских культур от ямной или катакомбной

не вытанцовывается, степная экспансия на запад повисла в воздухе. Как же

вписались стелы в эту ситуацию? Что нового они внесли?

4. Два шага в сторону. Менгиры в Румынии и Франции. Среди древ-

нейших стел обнаружились и не столь уж примитивные экземпляры — с изо-

бражением рук, пояса, черт лица, разных предметов вооружения. Некото-

рые археологи выстроили их (стелы) в эволюционный ряд — от простейших

к более разработанным — и предположили, что тут развитие. Идея кажет-

ся логичной, но, странное дело, простейшие стелы нередко залегают вместе

с разработанными.

I/II. Каменные люди медного века

140

Еще с 1920-х гг. каменные идолы, в том числе весьма разработанные, об-

наружились в Румынии, и тогда же финский ученый Арне Тальгрен, специалист

по первобытным древностям России, сопоставил их с украинскими. Сорок лет

спустя московская исследовательница Т. Д. Блаватская в духе времени заклю-

чила, что на Дунае стелы появились в результате продвижения туда ямной

культуры из наших степей — похожие погребения там также имеются, правда,

только в тех районах, куда языками заходит с востока степь (такие районы

есть в Румынии, Болгарии и Венгрии).

Против этого предположения выступил в Москве А. А. Формозов. Он от-

метил, что для правильного понимания этих памятников нужно включить в поле

зрения не только Нижнее Подунавье, но и мегалитические культуры Западной

Европы (Франции, Северной Италии, Испании), и такие исследования уже ведут-

ся. Собственно, само название, которое археологи Румынии выбрали для своих

стел, говорит об ориентировке на памятники Франции: «статуи-менгиры». Мен-

гиры — это огромные стоящие каменные столбы, каких много в числе мегали-

тических сооружений Франции (на языке бретонцев «менгир» значит «длинный

камень»). Термином «менгир» румыны характеризовали форму этих изваяний

и подчеркивали их первобытную грубость, а дополнением «статуя» — что, в от-

личие от простых менгиров, они всё-таки передавали облик человека.

Но наряду с менгирами во Франции имелись и настоящие антропоморфные

изваяния, подобные румынским и украинским. И, что существенно, во Франции

различаются по разработанности не только стелы, но и детали на них. И тут

заметно, что простые варианты — не прототипы разработанных, а их рудимен-

ты: в них нет смысла, а есть лишь подобие тем, которые смысл имеют. То есть

эволюционный рядтутудобно построить, но противоположный: можно просле-

дить, как детали, реалистично переданные на разработанных стелах, сменяются

упрощенными намеками и вовсе бессмысленными фигурами на более простых

стелах. Оказывается, стелы деградируют, а не прогрессируют.

Спускаясь по лестнице тысячелетий (а в археологии это очень реальное

движение по слоям вниз), мы всегда склонны верить, что эта лестница в жи-

вой истории вела только вверх, и в общем это верно. Но общее складывается

из частностей, а в частных случаях — и как же их много! — всё бывает наобо-

рот. Спускаясь по этой лестнице, нужно одолеть искушение видеть внизу только

примитив, не поддаваться иллюзии всеобщего непрерывного роста. Для этого

археология в XX в. преподнесла нам немало поучительных сюрпризов — велико-

лепную пещерную живопись древнекаменного века, высокие цивилизации в глу-

бочайшем прошлом Африки и пустынь Средней Азии, города в VII тыс. до н. э.

Не будем удивляться, если стелы преподадут нам новый урок: их отно-

сили к железному веку (ведь нужен железный резец, чтобы ваять!), и вот уже