Киселева Т.Г., Красильников Ю.Д. Социально-культурная деятельность

Подождите немного. Документ загружается.

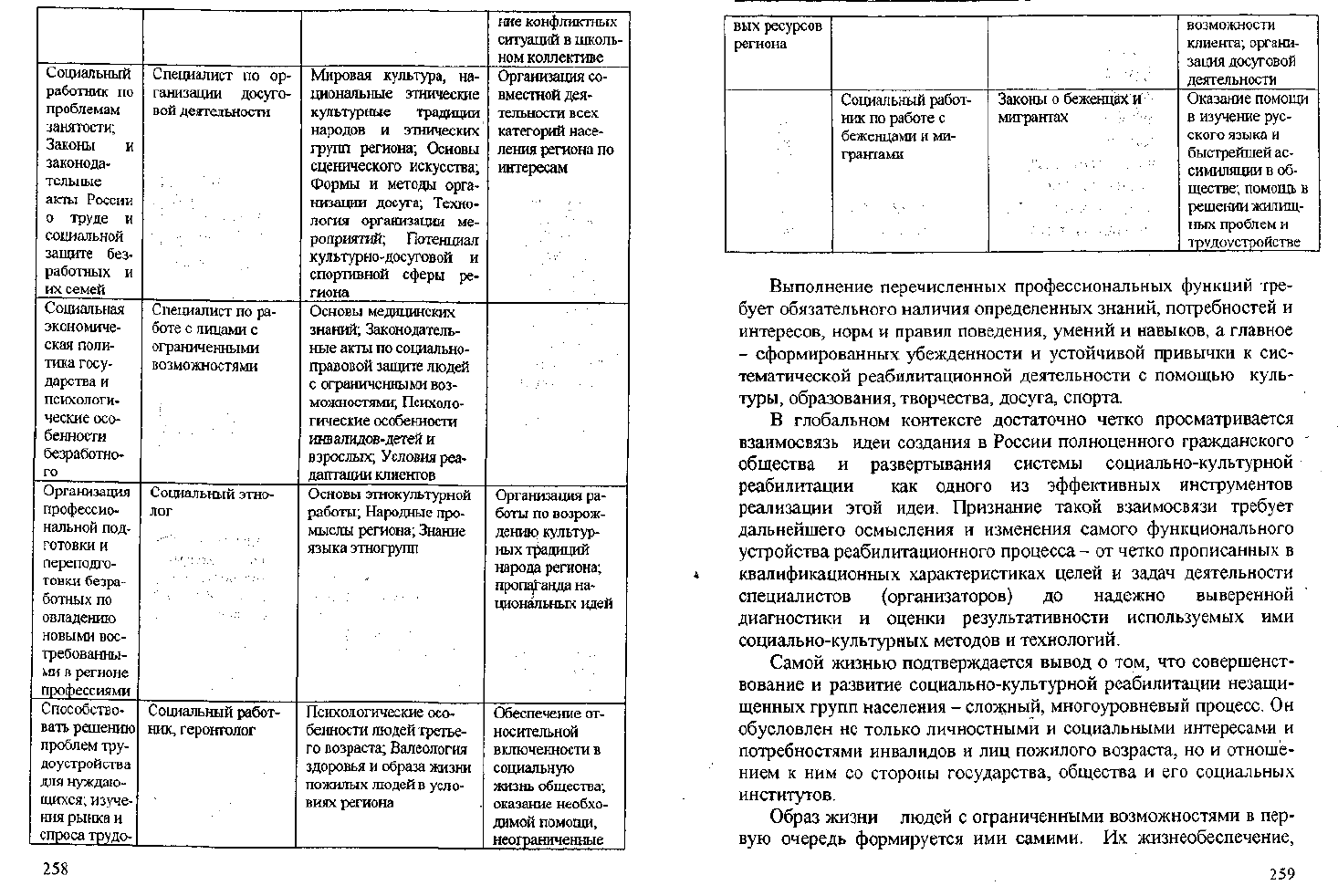

Социальный

работник по

проблемам

занятости;

Законы и

законода-

тельные

акты России

о труде и

социальной

защите без-

работных и

их семей

Социальная

экономиче-

ская поли-

тика госу-

дарства и

психологи-

ческие осо-

бенности

безработно-

го

Организация

профессио-

нальной под-

готовки и

переподго-

товки безра-

ботных по

овладению

новыми вос-

требованны-

ми в регионе

профессиями

Способство-

вать решению

проблем тру-

доустройства

для нуждаю-

щихся; изуче-

ния рынка и

спроса трудо-

Специалист по ор-

ганизации досуго-

вой деятельности

Специалист по ра-

боте с лицами с

ограниченными

возможностями

Социальный этно-

лог

Социальный работ-

ник, геронтолог

Мировая культура, на-

циональные этнические

культурные традиции

народов и этнических

групп региона; Основы

сценического искусства;

Формы и методы орга-

низации досуга; Техно-

логия организации ме-

роприятий; Потенциал

культурно-досуговой и

спортивной сферы ре-

гиона

Основы медицинских

знаний; Законодатель-

ные акты по социально-

правовой защите людей

с ограниченными воз-

можностями; Психоло-

гические особенности

инвалидов-детей и

взрослых; Условия реа-

даптации клиентов

Основы этнокультурной

работы; Народные про-

мыслы региона; Знание

языка этногрупп

Психологические осо-

бенности людей третье-

го возраста; Валеология

здоровья и образа жизни

пожилых людей в усло-

виях региона

ние конфликтных

ситуаций в школь-

ном коллективе

Организация со-

вместной дея-

тельности всех

категорий насе-

ления региона по

интересам

Организация ра-

боты по возрож-

дению культур-

ных традиций

народа региона;

пропаганда на-

циональных идей

Обеспечение от-

носительной

включенности в

социальную

жизнь общества;

оказание необхо-

димой помощи,

неограниченные

258

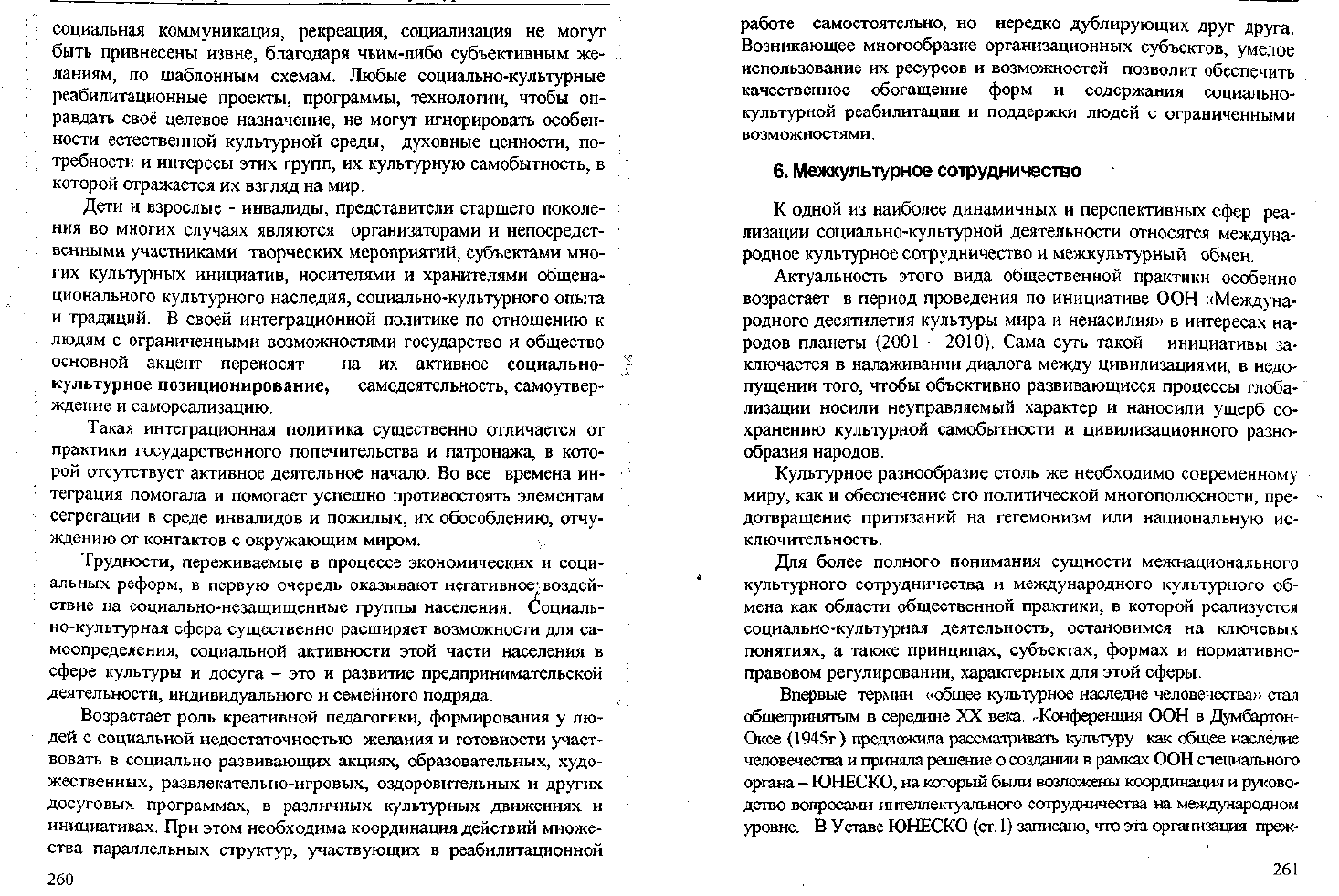

вых ресурсов

региона

Социальный работ-

ник по работе с

беженцами и ми-

грантами

Законы о беженцах и

мигрантах

возможности

клиента; органи-

зация досуговой

деятельности

Оказание помощи

в изучение рус-

ского языка и

быстрейшей ас-

симиляции в об-

ществе; помощь в

решении жилищ-

ных проблем и

трудоустройстве

Выполнение перечисленных профессиональных функций тре-

бует обязательного наличия определенных знаний, потребностей и

интересов, норм и правил поведения, умений и навыков, а главное

- сформированных убежденности и устойчивой привычки к сис-

тематической реабилитационной деятельности с помощью куль-

туры, образования, творчества, досуга, спорта.

В глобальном контексте достаточно четко просматривается

взаимосвязь идеи создания в России полноценного гражданского '

общества и развертывания системы социально-культурной

реабилитации как одного из эффективных инструментов

реализации этой идеи. Признание такой взаимосвязи требует

дальнейшего осмысления и изменения самого функционального

устройства реабилитационного процесса - от четко прописанных в

* квалификационных характеристиках целей и задач деятельности

специалистов (организаторов) до надежно выверенной

диагностики и оценки результативности используемых ими

социально-культурных методов и технологий.

Самой жизнью подтверждается вывод о том, что совершенст-

вование и развитие социально-культурной реабилитации незащи-

щенных групп населения - сложный, многоуровневый процесс. Он

обусловлен не только личностными и социальными интересами и

потребностями инвалидов и лиц пожилого возраста, но и отноше-

нием к ним со стороны государства, общества и его социальных

институтов.

Образ жизни людей с ограниченными возможностями в пер-

вую очередь формируется ими самими. Их жизнеобеспечение,

259

социальная коммуникация, рекреация, социализация не могут

быть привнесены извне, благодаря чьим-либо субъективным же-

ланиям, по шаблонным схемам. Любые социально-культурные

реабилитационные проекты, программы, технологии, чтобы оп-

равдать своё целевое назначение, не могут игнорировать особен-

ности естественной культурной среды, духовные ценности, по-

требности и интересы этих групп, их культурную самобытность, в

которой отражается их взгляд на мир.

Дети и взрослые - инвалиды, представители старшего поколе-

ния во многих случаях являются организаторами и непосредст-

венными участниками творческих мероприятий, субъектами мно-

гих культурных инициатив, носителями и хранителями общена-

ционального культурного наследия, социально-культурного опыта

и традиций. В своей интеграционной политике по отношению к

людям с ограниченными возможностями государство и общество

основной акцент переносят на их активное социально-

культурное позиционирование, самодеятельность, самоутвер-

ждение и самореализацию.

Такая интеграционная политика существенно отличается от

практики государственного попечительства и патронажа, в кото-

рой отсутствует активное деятельное начало. Во все времена ин-

теграция помогала и помогает успешно противостоять элементам

сегрегации в среде инвалидов и пожилых, их обособлению, отчу-

ждению от контактов с окружающим миром.

Трудности, переживаемые в процессе экономических и соци-

альных реформ, в первую очередь оказывают

негативное"

воздей-

ствие на социально-незащищенные группы населения. Социаль-

но-культурная сфера существенно расширяет возможности для са-

моопределения, социальной активности этой части населения в

сфере культуры и досуга - это и развитие предпринимательской

деятельности, индивидуального и семейного подряда.

Возрастает роль креативной педагогики, формирования у лю-

дей с социальной недостаточностью желания и готовности участ-

вовать в социально развивающих акциях, образовательных, худо-

жественных, развлекательно-игровых, оздоровительных и других

досуговых программах, в различных культурных движениях и

инициативах. При этом необходима координация действий множе-

ства параллельных структур, участвующих в реабилитационной

260

работе самостоятельно, но нередко дублирующих друг друга.

Возникающее многообразие организационных субъектов, умелое

использование их ресурсов и возможностей позволит обеспечить

качественное обогащение форм и содержания социально-

культурной реабилитации и поддержки людей с ограниченными

возможностями.

6. Межкультурное сотрудничество

К одной из наиболее динамичных и перспективных сфер реа-

лизации социально-культурной деятельности относятся междуна-

родное культурное сотрудничество и межкультурный обмен.

Актуальность этого вида общественной практики особенно

возрастает в период проведения по инициативе ООН «Междуна-

родного десятилетия культуры мира и ненасилия» в интересах на-

родов планеты (2001 - 2010). Сама суть такой инициативы за-

ключается в налаживании диалога между цивилизациями, в недо-

пущении того, чтобы объективно развивающиеся процессы глоба-

лизации носили неуправляемый характер и наносили ущерб со-

хранению культурной самобытности и цивилизационного разно-

образия народов.

Культурное разнообразие столь же необходимо современному

миру, как и обеспечение его политической многополюсности, пре-

дотвращение притязаний на гегемонизм или национальную ис-

ключительность.

Для более полного понимания сущности межнационального

культурного сотрудничества и международного культурного об-

мена как области общественной практики, в которой реализуется

социально-культурная деятельность, остановимся на ключевых

понятиях, а также принципах, субъектах, формах и нормативно-

правовом регулировании, характерных для этой сферы.

Впервые термин «общее культурное наследие человечества)) стал

общепринятым в середине XX века. /-Конференция ООН в Думбартон-

Оксе (1945г.) предложила рассматривать культуру как общее наследие

человечества

и

приняла

решение о

создании в рамках

ООН

специального

органа -

ЮНЕСКО,

на который были возложены координация

и

руково-

дство вопросами интеллектуального сотрудничества на международном

уровне.

В

Уставе ЮНЕСКО

(ст.

1)

записано,

что

эта организация преж-

261

де всего заботится о сохранении и об охране всеобщего наследия чело-

вечества -

книг,

произведений искусства и других памятников историче-

ского и культурного значения. На признании ценности культурного на-

следия человечества основаны практически все концептуальные доку-

менты ЮНЕСКО.

Термин «общемировое культурное наследие» используется

практически во всех документах ООН и ЮНЕСКО, касающихся

взаимоотношений государств в области культуры. Так, например,

в Гаагской конвенции ЮНЕСКО 1954 года о защите культурных

ценностей в случае вооруженного конфликта говорится, что

«ущерб, наносимый культурным ценностям каждого народа, явля-

ется ущербом для культурного наследия всего человечества, по-

скольку каждый народ вносит свой вклад в мировую культуру». В

том же документе содержится определение и такого ключевого

понятия, как «культурные ценности каждого народа», входящие в

общемировое культурное наследие. Этим термином обозначается

совокупность культурных явлений, движимых и недвижимых

культурных объектов, которыми обладают отдельно взятые стра-

ны и народы.

В соответствии со

Всеобщей

декларацией

прав

человека

(ст.27),

каж-

дый человек имеет право на пользование достижениями культуры как

своего народа, так

и

других стран и

народов.

Следуя

широкой

трактовке

этого права, его можно рассматривать как право на пользование дости-

жениями мировой культуры, а не только культуры в рамках одного го-

сударства. Дня обеспечения этого права государства обязаны сотрудни-

чать в области культуры, создавать для своих граждан самые благопри-

ятные возможности и необходимые

условия.

!

Социально-культурная деятельность является эффективным инст-

рументом осуществления межрегиональных и международных связей в

области

культуры.

Эта деятельность реализуется сегодня

по

определен-

ным направлениям и формам. Среди них - культурные обмены как про-

дуктами социально-культурной деятельности (фильмами, спектаклями,

предметами живописи

и

скульптуры

и

т.д.),

так

и

художественными кол-

лективами, делегациями, отдельными исполнителями; защита культур-

ных ценностей с помощью различных форм и способов как в мирное

время, так и в периоды военных конфликтов; совместная деятельность

представителей различных стран по созданию культурных

ценностей,

по

проведению научных исследований в библиотеках, архивах, музеях, на

262

раскопках историко-культурных памятников; организация разномас-

штабных фестивалей, конкурсов, традиционных праздников в честь зна-

менательных дат и

юбилеев;

экспортно-импортная деятельность, связан-

ная с покупкой и продажей произведений искусства и литературы через

аукционы или

на основе

межгосударственных

договоров.

Методологически важным для общественной практики соци-

ально-культурной деятельности является понятие принципов как

фундаментальных положений и правил, на которых основываются

многочисленные акции и контакты в области межнационального

культурного сотрудничества и международного культурного об-

мена.

Как правило, здесь выделяют общие (базовые) и частные

принципы. К общим (базовым) относятся зафиксированные в Дек-

ларации Генеральной Ассамблеи ООН (1970) принципы междуна-

родного права, распространяющиеся не только на политические и

экономические, но и на социальные и культурные отношения и

связи между государствами: запрещение угрозы силой и исполь-

зования силы; уважение государственного суверенитета: невмеша-

тельство во внутренние дела; равенство и право на самоопределе-

ние;

мирное разрешение споров; обязательное исполнение обяза-

тельств.

Частные (специальные) принципы сформулированы в Декла-

рации принципов международного культурного сотрудничества

ЮНЕСКО (1996) и включают в себя: равенство культур госу-

дарств, народов, наций, народностей, национальных и этнических

групп; служение культуры делу мира; взаимовыгодность культур-

ного сотрудничества; обязательность защиты культурных ценно-

стей во время мира и во время войны.

Реализации перечисленных принципов подчинена вся социально-

культурная деятельность, направленная на международное взаимодей-

ствие

и сотрудничество

в

таких

областях духовной

жизни, как художест-

венная культура, политическая культура, бытовая культура, мораль, пра-

во,

наука и

т.д.

В

настоящее время множество акций, связанных с межгосударствен-

ным культурным сотрудничеством и межкультурным обменом, прово-

дится в рамках развития идеи общемировой межнациональной культу-

ры,

широко известной в последние годы под термином «культура ми-

ра».

Организация Объединенных Наций объявила 2002-2010 годы

263

«Международным десятилетием культуры

мира и

ненасилия».

В

самом

понятии «культура мира» подчеркивается многозначность множества

факторов, которые могут как содействовать, так и препятствовать ук-

реплению мира. В этой связи существенную роль приобретают кон-

цепции, выводы, предложения и рекомендации по использованию

практического потенциала социально-культурной деятельности как

средства реализации доктрины культуры мира.

Сама идея культуры мира станет

всеобщей только

после

того,

как

ее

воспримет и осмыслит значительная

часть

стран и

индивидов,

обра-

зующих мировое сообщество. Любые попытки утвердить концепцию

культуры мира в глобальном масштабе останутся бесплодными, пока

в качестве основы не будет достигнуто равновесие альтернативных

культур внутри каждой страны, каждой семьи, каждого взятого в от-

дельности человека.

В самом обращении к термину «культура мира» подчерки-

вается многообразие социальных, конфессиональных, этнокуль-

турных и других факторов, которые могут как содействовать,

так и препятствовать укреплению мира, эффективно противо-

стоять проявлениям экстремизма, насилия, неуважительного от-

ношения к правам и свободам граждан.

Государствам- членам ООН предложено в ходе десятилетия

уделять больше внимания деятельности по пропаганде культу-

ры мира и ненасилия, содействовать любым поощряемым

формальным и неформальным её проявлениям, на местном, ре-

гиональном, национальном и международном уровнях разви-

вать партнерские отношения и обмен информацией, участво-

вать в проведении специальных крупномасштабных мероприя-

тий, отвечающих интересам человечества, грядущих поколе-

ний.

Миротворческая деятельность как профилактическая превен-

тивная работа, направленная на устранение или хотя бы смягчение

конфликтообразующих моментов, приобретает все большее число

сторонников. По существу программа культуры мира как антипода

логики войны и насилия предполагает установление такого со-

стояния общества, при котором при решении любых спорных во-

просов на всех уровнях общения будет доминировать отказ от лю-

бого военного противостояния, от насилия, от нанесения ущерба

возможным оппонентам. Человечеству предлагается единственно

264

возможный альтернативный путь перехода от логики силы и стра-

ха к логике разума и доброжелательности во всех сферах об-

щественной деятельности.

Проблема выстраивания и реализации программных положе-

ний требует серьезной теоретической разработки, развития кон-

кретных технологий, формирования специальных знаний, умений

и навыков.

Вместе с тем концепция культуры мира не является возвраще-

нием к практике бытовавшего во второй половине XX века массо-

вого движения защитников мира, выступавших за предотвращение

третьей мировой войны и угрозы использования оружия массового

уничтожения в глобальном масштабе. Ничего общего эта концеп-

ция не имеет с предпринимавшимися несколько десятилетий назад

попытками развернуть в различных, главным образом слабораз-

витых, странах деятельность волонтеров из так называемого меж-

дународного «Корпуса мира». И, наконец, в корне неверно ото-

ждествлять концепцию культуры мира с якобы модернизирован-

ной формой пацифизма, начисто отвергающего любую войну ис-

ходя из идеи «непротивления злу насилием».

Укажем на несколько характерных черт, отличающих про-

грамму культуры мира и ненасилия от предшествующего практи-

ческого опыта в области миростроительства. Во-первых, это не

просто кратковременная кампания, а длительный, рассчитанный

на многие годы процесс, требующий продолжительной, разнооб-

разной по форме и содержанию настойчивой работы. Во-вторых,

миротворческая деятельность, в отличие от многих других обще-

ственных практик, характеризуется полисубъектностью, много-

уровневостью, вторжением в самые сокровенные секторы общест-

венных отношений - экономических, политических, культурных,

социальных. В-третьих, программу культуры мира и ненасилия

нельзя эффективно реализовать в одной, отдельно взятой стране, в

отрыве от процессов, происходящих в регионе или мировом со-

обществе в целом.

Актуальность и гражданская востребованность программы

культуры мира и ненасилия определяются тем, что коренные во-

просы, касающиеся будущего развития мира в XXI столетии, ос-

таются и по сей день открытыми, что мир по-прежнему сохраняет

биполярность, что сегодня как никогда становится актуальной

265

идея предупреждения конфликтов через воспитание, особенно для

стран и народов, раздираемых гражданскими войнами, межэтни-

ческими и межконфессиональными столкновениями, идеологиче-

ской конфронтацией.

Реализуя концепцию культуры мира, мы неизбежно сталкиваемся

с необходимостью разрешения противоречия, возникающего перед

представителями разных стран и народов: с одной стороны, стрем-

лением сохранить свою включенность в общемировой социокультур-

ный контекст и сотрудничество, а с другой -желанием не порывать

с истоками своей национальной культуры. Сутью и смыслом док-

трины культуры мира может и должна

стать

выработка такой систе-

мы,

которая с максимальной полнотой и в реальных масштабах

времени могла бы обеспечить возможность представителям различ-

ных национальностей: во-первых, самоидентифицироваться как носи-

телям своей национальной культуры, уклада жизни своего народа,

его традиций, норм и ценностей; во-вторых, создать условия для их

вступления в равноправный диалог с инокультурным окружением; в-

третьих, включиться в современные общемировые культурные про-

:

цессы.

На протяжении последних лет ведутся поиски наиболее

эффективных средств и способов использования социально-

культурной деятельности как инструмента межкультурного общения

и взаимопонимания. Все более очевиден тот факт, что наряду с

экономикой и политикой социально-культурная сфера есть и остается

важным фактором регулирования не только внутренней жизни, но и

взаимоотношений между странами.

Следует особо подчеркнуть практическую значимость двух

понятий, принципиально важных для осуществления воспитатель-

ной работы в рамках программы культуры мира и ненасилия. Речь

идет об утверждении в качестве доминирующих и об адекватном

восприятии на всех языках и континентах таких терминов, как

«диалог» и «взаимная толерантность».

В широком смысле, опираясь на изначальную емкость и зна-

чимость этих понятий для реализации программы, нам предстоит в -

долгосрочной перспективе определить те опасные для всего циви-

лизованного человечества рубежи, за которыми любовь перераста-

ет в ненависть, вера - в безграничный фанатизм, а толерантность -

в безразличие и равнодушие; за которыми интерес к культурному

266

наследию перерастает в культурную ограниченность, а историко-

патриотическая работа превращается в почву для взращивания на-

ционализма и нетерпимости.

Как постоянно функционирующий социальный институт,

культура мира не подлежит какому-либо искусственному конст-

руированию либо директивному введению с помощью решения

законодательного или исполнительного органа власти. Институт

культуры мира нельзя культивировать в приказном порядке. Его

можно терпеливо взращивать, опираясь на инициативу разных со-

циальных слоев населения, обеспечивая государственную и обще-

ственную поддержку распространению идей и практического опы-

та отдельных лиц и организаций.

Именно поэтому инициаторы проекта программы культуры

мира и ненасилия не пошли по пути создания формализованных

структур - организации официального межведомственного коми-

тета - и разработки соответствующего плана или программы ме-

роприятий. Они совершенно справедливо полагали, что такой шаг

с самого начала существенно ограничил бы участие неправитель-

ственных, гражданских организаций, сковывал инициативу парт-

неров, особенно неформальных организаций, отдельных групп

добровольцев. Такая ситуация вступает в явное противоречие с

целевой установкой проекта, делающей его «пилотным», - пробу-

дить к жизни миротворческие устремления рядовых граждан, сде-

лать их восприимчивыми

к

духу и ценностям культуры мира.

Более продуктивным подходом представляется рассмотрение

* культуры мира не как учебной дисциплины, рассчитанной на пре-

подавание в образовательных, и академических учреждениях (1),

не как системы региональных центров на местах, осуществляю-

щих принятые ими собственные локальные программы мероприя-

тий по культуре мира (2), не как ограниченной временными рам-

ками информационно-просветительной кампании, обладающей

мощными средствами и каналами трансляции (3), а прежде всего в

качестве крупнейшего межнационального социально-культурного

института нормативного типа, который представляет собой сово-

купность норм, идей, взглядов, традиций, принципов, отношений,

которыми руководствуются отдельные страны и народы в своей

общественной практике в области миротворчества и мирострои-

тельства.

267

Суть и смысл общественного назначения такого института

культуры мира достаточно четко отражены в документах третьей

консультативной встречи партнёров по реализации проекта в ре-

гионах России. Как социально-культурный институт, культура ми-

ра строится на «принципиально иной этике отношений, основан-

ной на взаимном уважении, толерантности и диалоге как между

разными этническими, религиозными и социальными группами,

так и внутри этих групп, равно как и на формировании особого

внутреннего мира и равновесия в душе каждого отдельного чело-

века».

Полисубъектность культуры мира как современного межна-

ционального института определяется целым рядом её характерных

черт и особенностей.

Здесь прежде всего следует подчеркнуть включенность этого

института в многочисленные виды общественных практик и куль-

турных правоотношений, в которых, собственно, и реализуется

сегодня социально-культурная деятельность большинства юриди-

ческих и физических лиц как внутри каждой страны, так и за её

пределами. Сегодня сферами реализации принципов и идей куль-

туры мира и миротворческой деятельности являются образование,

культура и искусство, досуг и досуговая деятельность, физическая

культура и спорт, средства массовой информации и общественные

связи, социально-культурная реабилитация незащищенных групп

населения и др.

Это,

в свою очередь, означает, что широкомасштабная задача

реального воплощения бытующих в мировом сообществе норм и

принципов культуры мира и ненасилия, осуществления эффектив-

ного миротворческого воспитания может быть решена усилиями

многочисленных субъектов социально-культурной деятельности

начиная с отдельной личности и института семьи и кончая широ-

кой сетью учреждений и организаций, связанных с изучением, ос-

воением, развитием и трансляцией огромных информационно-

образовательных потоков, конкретизирующих цели и задачи по-

строения культуры мира и ненасилия на уровне сообщества.

Решение этой поистине глобальной задачи невозможно без

ввода в действие научно обоснованного комплекса методов и тех-

нологий межсубъектного взаимодействия и сотрудничества этни-

ческих, конфессиональных и социальных групп, межкультурного

268

диалога и партнерства, развития культурного обмена, межлично-

стных и межнациональных коммуникаций, охраны всемирного

культурного и природного наследия.

Одной из разновидностей культуры мира как социально-

культурного института является поликультурная среда, исполь-

зуемая в качестве инструмента поликультурного общения и обра-

зования. Педагоги разных стран настойчиво говорят о необходи-

мости баланса в популяризации и освоении традиций и опыта раз-

ных культур.

Подрастающему поколению, незнакомому с иными культура-

ми,

кроме своей, грозит вкусовой эгоцентризм, склонность судить

о других культурах по собственным стандартам. Само наличие

полиэтнического, многокомпонентного в культурном отношении

населения в крупных городах (например, в таком мегаполисе, как

Москва) заставляет подчинить поликультурное образование и вос-

питание созданию условий для взаимопонимания различных

групп, общин и этносов, формированию терпимости и взаимного

уважения, выявлению общих ценностных ориентиров и культур-

ных универсалий. Отсутствие взаимопонимания, связанное с эле-

ментарной поликультурной неграмотностью, может обернуться

проявлениями культурной нетерпимости, враждебности и даже

действиями антикультурного агрессивного характера.

Поликультурная среда создает благоприятные возможности

для «кросс-культурного» художественного восприятия и мышле-

ния. Большинство исследователей приходит к выводу о необходи-

мости следования трем главным принципам, обеспечивающим

благоприятное течение и результативность межкультурного взаи-

модействия и взаимопонимания: равный статус участников, их

действительно тесное, а не формальное и не поверхностное, взаи-

модействие, наличие у них общей цели.

Например, педагоги московского Центра творческо-

эстетического центра «Гармония» считают, что поликультурное

воспитание и образование детей можно начинать с раннего возрас-

та, но при этом доминирующими должны быть отечественные

культурные традиции. Основное время в работе Центра отводится

освоению фольклора, сказок, истории христианства, проведению

детских праздников музыкально-поэтического и изобразительно-

театрального характера.

769

Значительное время посвящается и другим культурам. При

этом основным средством знакомства с ними служит комплексное

«погружение» в инородные культурные пласты через обращение к

сказочному материалу и его музыкально-игровой драматургии,

изобразительную деятельность, пение, танцы, игру на различных

детских музыкальных инструментах.

Педагоги в школах США, Англии и ряда других западных

стран на собственном опыте убеждаются в эффективности поли-

культурного образования в уменьшении разногласий между уча-

щимися разных национальностей и в устранении проблем в обще-

нии. Например, во многих американских школах появились учеб-

ные классы африканской и индонезийской музыки, накапливается

обширный дидактический материал в виде литературы, магнито-

записей и видеофильмов.

Характерный факт приводился на музыкально-

этнографической конференции в г. Сиэтле (США). В классе уча-

щихся десятилетнего возраста при первом прослушивании афри-

канской музыки у детей возникали ассоциации типа «дикари в

джунглях», «праздник людоедов» и т.д. Накопив в течение не-

скольких месяцев опыт музицирования на африканских нацио-

нальных инструментах, учащиеся изменили подобное отношение к

африканской музыке, к самим африканцам как создателям этой

музыки.

Ученые и практики отмечают важную роль социально-

культурного посредничества в достижении взаимопонимания ме-

жду культурами. Посредники, выступающие в качестве многочис-

ленных субъектов социально-культурной деятельности, являются

по существу связующим звеном между культурными системами,

давая людям возможность познакомиться с иной культурой, пере-

водя её ценности на язык, доступный восприятию.

Особое внимание привлекают специфические социальные

группы, обозначенные в базовых концепциях доктрины культуры

мира и ненасилия: дети, женщины и молодежь; пожилые лица, ве-

тераны труда и инвалиды; многодетные и неполные семьи; биз-

несмены и предприниматели и другие. Степень интенсивности и

эффективности социально-культурных акций и миротворческих

мероприятий среди данных rpjoin субъектов далеко не равнознач-

на. В документах ЮНЕСКО это объясняется чрезвычайной распы-

270

ленностью и чрезмерным уровнем политизированности одних,

ориентацией на экономические интересы других, влиянием тен-

денций к сегрегации у третьих и т.д.

В проекте «Декларации прав культуры», предложенной

академиком Д.С.Лихачевым, говорится: «Участие в культурной

жизни есть неотьемлемое право каждого гражданина, поскольку

человек является творцом культуры и её главным творением.

Свободный доступ к культурным объектам и ценностям, которые

по своему статусу являются достоянием всего человечества,

должен быть гарантирован законами, устраняющими

политические, экономические и таможенные барьеры» (статья 5).

Для реализации концептуальных положений культуры мира

исключительно важное значение имеет активная позиция человека

и семьи как полноправных субъектов культуры, постоянных но-

сителей социальных ролей и культурных ценностей в процессе

социально-культурной деятельности. В то же время культура рас-

полагает незаменимыми средствами для того, чтобы глубоко про-

никнуть в человеческую природу, понять истоки конфликтов и

страданий, сосредоточить усилия по совершенствованию лично-

сти.

Попытки утвердить концепцию культуры мира в глобальном

масштабе останутся бесплодными, пока не будет достигнуто гар-

моничное воспитание альтернативных культур каждым человеком

и в каждой отдельно взятой семье. Сама идея культуры мира ста-

нет всеобщей только после того, как её примет значительная часть

людей, образующих мировое сообщество.

Достижение этой цели, что следует подчеркнуть особо, во

многом зависит от влияния такого традиционного социально-

культурного института, как семья. Вся история развития мирового

сообщества - это история развития семьи как социального инсти-

тута, инструмента гуманизации и консолидации общества, социа-

лизации личности, преодоления межнациональных конфликтов и

достижения гражданского согласия:

Формируя общемировую межнациональную культуру, необхо-

димо иметь в виду, что основополагающую роль в этом процессе

играют такие социальные институты, как семья и школа.

Культура мира начинается с культуры в собственном доме.

Семейная политика становится неотъемлемой частью политики

271

государств мира, а культура брачно-семейных отношений - ча-

стью мировой культуры.

В недрах семьи как социально-культурного института таится

масса проблем, нуждающихся в обсуждении на уровне честного и

предметного межкультурного диалога. Так, представителей вос-

точных народов приводит в недоумение то пренебрежение, с кото-

рым люди Запада относятся к семейным ценностям. С точки зре-

ния «азиатских культур», взращенных на глубоких эмоциях, оди-

ночество и отсутствие семейного тепла для человека гораздо более

мучительно и страшно, чем несоблюдение прав человека

1

.

По существу, социально-культурная деятельность не исчерпа-

ла всех своих возможностей для того, чтобы привести в действие

огромный и пока полностью не востребованный воспитательный и

образовательный потенциал, заключенный во внутрисемейных и

межсемейных отношениях - как вертикальных (между дедушками,

бабушками, родителями, детьми и внуками), так и горизонтальных

(между сверстниками, супругами, отдельными семьями и т.д.).

Не менее важная роль в обеспечении гармонизации национальных

культур с идеей общемировой культуры принадлежит современной шко-

ле,

социально-культурному институту

образования.

Определяющим ори-

ентиром деятельности государства по реализации этнокультурных обра-

зовательных интересов становится гармоничное сочетание дифферен-

циации и интеграции в обучении, совмещение этнонационализма и пат-

риотизма. Все этносы должны получить равные возможности для удов-

летворения образовательных потребностей, в то же время каждый этнос

и этническая группа требуют особого внимания, специфического диффе-

ренцированного

подхода.

/

Необходим такой тип образования и такая школа, которые бы учи-

тывали и использовали этнокультурные особенности

учащихся:

этниче-

ски различные структуры восприятия, этническое начало эмоций, памя-

ти,

внимания, пространственной ориентировки, мышления. Стержнем

воспитания в такой школе является патриотизм, основанный на нацио-

нальной идентичности каждого, диалоге и взаимопроникновении куль-

тур

народов,

их взаимном обогащении.

Решение проблем национального и общечеловеческого в содержа-

Филлипс

Т.

Универсальный эталон равенства и человеческих прав в свете се-

мейной этики//Установление культуры мира... С.53.

272

нии воспитательной работы учреждений образования приобретает в на-

стоящее

время

приоритетное значение.

Интенсивное развитие международного обмена в области

искусства, спорта, туризма, образования потребовало выработ-

ки адекватных основ и технологий межкультурной информа-

ции и коммуникации. Проводятся регулярные исследования

проблем межнационального и межкультурного общения, разра-

батываются рекомендации по конкретным вопросам адаптации

к инокультурным явлениям.

Осмысление понятия «культура мира» предполагает изу-

чение механизма так называемой «культурной экспансии». Под

этим термином подразумевается проведение определенной со-

циально-культурной деятельности с целью навязывания своей

культуры обществу, потенциалу которого она не соответст-

вует или соответствует не полностью

1

.

В практике социально-культурного маркетинга факты культурной

экспансии представляют собой весьма частое явление. К механизму

культурной экспансии

относятся:

внедрение как высокой, так и массовой

культуры определенного образца (например, западной культуры); неод-

нократное использование необходимого демонстрационного давления с

помощью рекламы, средств массовой информации, выставочной дея-

тельности, многих других социально-культурных институтов; соответст-

вующая ориентация института

образования;

создание ангажированного в

определенном смысле

слоя

интеллигенции.

Принадлежа к семейству широко применяемых инструментов

международной конкуренции, культурная экспансия подчинена завое-

ванию рынков сбыта для носителей определенного типа культуры в

виде конкретных продуктов или услуг социально-культурного назна-

чения.

К характерным чертам культурной экспансии исследователи от-

носят: перенесение образа жизни и потребительских ориентации

стран-«агрессоров» на другие территории, насаждение «своей» куль-

туры как универсальной, исключающей вкдад других культур;

стремление достичь политических целей, используя культурные свя-

зи;

развитие одностороннего патока информации - от «центра» к

Практика глобализации: игры и правила новой эпохи/Под

ред.

МП Деляги-

на. -М.:Инфра-М, 2000.-

С.

122.

273

«периферии», от крупнейших монополий в области социокультурного

бизнеса (шоу-бизнес, СМИ, индустрия развлечений и т.д.) к много-

численной аудитории зрителей, слушателей, читателей в других

странах; формирование в этих странах социально-культурной элиты,

которая способствует утверждению ориентации и укреплению влия-

ния стран-«агрессоров»

1

.

Практика социально-культурной деятельности на мировом уровне

наполнена проявлениями культурной экспансии. Они связаны, в част-

ности, с межкультурной коммуникацией. Ряд стран, особенно колоний,

постоянно прибегают к использованию чужого языка из-за политиче-

ских и экономических причин. Некоторые из языков в силу разных

причин приобретают статус межнационального (например, русский

язык на территории бывшего СССР или английский как средство

общения на международном уровне и в Интернете). Однако в данном

контексте факт «культурной экспансии» следует воспринимать как

объективную закономерность.

Межкультурное сотрудничество, таким образом, не может не

затрагивать ментальной сущности и суверенитета национальных

традиций каждого народа. В рамках концепции культуры мира

нуждается в корректировке и определенном переосмыслении

роль социально-культурной деятельности в освоении, сохранении

и обогащении национальных этнокультурных традиций. Под

влиянием энергичного натиска современных информационных

технологий национальные традиции, этот один из самых поч-

тенных социально-культурных институтов, в последние годы

все чаще воспринимается как синоним отсталости, косности,

консерватизма, неспособности к восприятию нового. /

Существует определенное объективное несоответствие большин-

ства национальных традиций тем требованиям, которые заключены в

самой природе современных социокультурных, в первую очередь

информационных, технологий.

В рамках общемирового культурного и информационного про-

странства эти технологии отличаются повышенной мобильностью,

отсутствием жесткого закрепления кадровых и финансовых ресурсов

за каким-либо одним объектом, динамичным перемещением с одной

Ерасов

Б.С.

Социальная культурология. -М.:

Аспект-пресс,

2000.

- С.433,

274

территории на другую. Не имея однозначной территориальной

«привязки», современные социокультурные, информационные техно-

логии в сравнительно сжатые сроки могут быть эффективно освоены

любой страной, входящей в мировое сообщество.

Именно такие процессы характерны сегодня для многонацио-

нальных государств, внутренняя нестабильность которых обусловлена

огромной пестротой национальных традиций образующих их народов.

Успешное развитие экономики любой страны объективно зависит от

единообразного применения всех используемых технологий, а это

единообразие, в свою очередь, неизбежно переносится и на культуру,

и на психологию межнациональных отношений. Эрозии обычно под-

вергаются те этнические культуры, которые испытывают массиро-

ванное воздействие извне и не имеют достаточно устойчивых и раз-

витых видов социальнс-культурной деятельности, способных адекват-

но противостоять внешнему натиску и отвечать новым жизненным

требованиям. Примерами подобного рода могут служить культура

племени айнов в Японии или культура американских индейцев.

Распространение в пределах той или иной страны чужеродного

для неё типа культуры, которая никак не интегрируется с собствен-

ной культурой, не обогащает её и остается обособленным придатком,

существенно ослабляет культурную конкурентоспособность данной

страны в мировом культурном пространстве. Существенно ослабля-

ются её возможности для вывода своих этнокультурных технологий

на общемировой уровень.

Страны, располагающие в мировом культурном масштабе поис-

тине сверхмощными информационными ресурсами, обретают право

на выработку собственных культурных доктрин, далеко не всегда и

не по всем позициям согласующихся с концепцией гуманитарно -

направленного развития культуры мира.

Возникает естественный вопрос: каким образом можно защититься

от подобной культурной экспансии, уберечь самобытные националь-

ные традиции и виды социально-культурной деятельности отдельных

стран и народов от наступления внешнего «духовного агрессора»?

Ответ на этот вопрос может выглядеть парадоксально. Культура

мира в силу многоликости самой своей природы содержит весомые

гарантии противостояния культурному монополизму, тотальному под-

чинению, культурному диктату одной, наиболее информатизирован-

ной страны.

В противном случае станет невозможной реализация самой идеи

международного культурного сотрудничества и конкуренции. К сча-

стью,

это в принципе неосуществимо из-за наличия неустранимых,

преимущественно объективных отличий культуры каждой страны,

которая автоматически отстаивает минимальный интеллектуальный,

духовный, информационный суверенитет своего народа.

Эту закономерность никак нельзя игнорировать в условиях гря-

дущей постепенной «автоматической» интеграции культур в одну

общемировую. Процесс глобализации сферы культуры, который вы-

зывает много споров в настоящее время, вовсе не означает стандар-

тизацию по американскому или какому-либо другому образцу. Это

должно быть слияние различных культур в союзе высшего порядка,

который будет представлять собой нечто большее, чем просто сум-

марное выражение ряда составляющих.

Тем не менее, такая закономерность неоднократно наруша-

лась.

Как известно, до Октябрьской революции 1917 года пра-

вославие (восточное христианство) было официальной религи-

ей Российского государства, при этом другие конфессии, кро-

ме некоторых сект, не испытывали идеологического давления.

После революции коммунистические идеи оказались несовмес-

тимыми ни с какой религией, поскольку сами, по сути, были

«новой религией». В течение последующих семи десятилетий

религиозная идентификация грозила гражданам страны распра-

вой, смертью, арестом, лишением права устроиться да работу,

учебу и т.д.

В таких условиях естественный путь передачи религиозных

культурных традиций, воззрений и устоев от поколения к

поколению, от родителей к детям был затруднен. В школе, в

клубе, в пионерской или комсомольской организации дети и

подростки должны были идентифицировать себя как «атеи-

сты».

То же касалось и взрослых: учителей, клубных и биб-

лиотечных работников, деятелей искусства и других. Фильмы,

художественные произведения, публицистика антирелигиозной

направленности получали значительную финансовую и полити-

ческую поддержку государства. В начале 60-х годов прозвуча-

ло торжественное обещание Н.С. Хрущева в скором времени

«показать по телевизору последнего попа». В результате такому

мощному социально-культурному институту национальной иден-

276

тификации, как религия, еще на многие годы было уготовано

своеобразное «отлучение» от активного участия в духовной жизни

своего народа.

Многочисленная сеть социально-культурных институтов пред-

ставляет собой фундаментальную базу для разработки и реализа-

ции региональных программ в рамках доктрины культуры мира и

ненасилия, расширения контактов в информационном и образова-

тельном пространстве (телевидение, радио, пресса, международ-

ный книгообмен, Интернет, школы, средние специальные и выс-

шие учебные заведения и др.). Культурное сотрудничество воз-

можно в различных видах и жанрах искусства в области досуга и

развлечений (туризм, спорт) и т.д.

Распространение идей межкультурного сотрудничества в рам-

ках доктрины культуры мира и ненасилия должно осуществляться

с помощью средств массовой информации, учреждений образова-

ния, широкой общественности. Каждый из регионов (области,

края, республики) участвует в разработке и реализации планов

информационного обеспечения (медиапланов) кампаний и про-

грамм, направленных на широкое распространение идей миро-

творчества в сфере культуры, искусства, образования, спорта, раз-

вития межэтнических и межконфессиональных связей.

Кампании и программы, как правило, базируются на исполь-

зовании многочисленных социально-культурных институтов: на-

ционально-культурных центров и центров культуры мира на мес-

тах, кафедр по преподаванию культуры мира как учебной дисцип-

лины в образовательных и академических учреждениях. Они опи-

раются на центральную и местную прессу, радио- и телеканалы,

специальные веб-сайты в сети Интернет, библиотеки, культурные

и творческие ассоциации, музеи и выставочные комплексы, на-

ционально-культурные центры, издательства, многочисленные

неправительственные, общественные организации и др.

Важную роль в этой системе занимает институт национально-

го образования, представляющий одну из важнейших сфер соци-

ально-культурной деятельности. Здесь наиболее эффективным

средством решения проблемы приобщения учащейся молодежи и

студентов к культуре мира является изменение содержания препо-

давания и воспитания через создание и систематическое обновле-

ние учебных предметов, программ, учебников и учебных пособий,

277