Каминская Э.А. Общая генетика

Подождите немного. Документ загружается.

Гуго Мари де Фриз

(1848—1935).

ника Oenothera Lamarckiana. Он

заметил, что у этого растения

сравнительно часто возникают из-

менения и что они являются ка-

чественно новыми признаками и

свойствами организма. Так, у

мутанта rubrinervis листья и пло-

ды с красными жилками; у му-

танта lata листья заметно шире,

чем у исходной формы, цветки

только женские (пестичные), а не

обоеполые; мутант nanella карли-

ковых размеров, a gigas, напро-

тив,— высокий и имеет крупные

цветки, плоды и семена. Позднее

было установлено, что О. gigas

отличается от других энотер чис-

лом хромосом (у О. Lamarckiana

2п =

14, у О. gigas 2

п

= 28) и по

существу является тетраплоидом.

А у О. lata в соматических клет-

ках была обнаружена гетероплои-

дия (2п -+- 1, или 15 хромосом). И хотя это были фактически не истин-

ные мутации, а рекомбинанты или полиплоиды, де Фриз сформули-

ровал основные положения теории мутаций, указав, что мутации

представляют собой вполне константные (устойчивые), качественно

новые формы, возникающие внезапно, скачкообразно, иногда повтор-

но, что они могут идти в разных направлениях, т. е. могут быть

полезными и вредными. В этой теории де Фриз допустил одну ошибку,

считая мутации началом нового вида и, таким образом, противо-

поставляя теорию мутаций теории естественного отбора, утверждаю-

щей, что мутация является лишь материалом для длительного

отбора, в результате которого может сформироваться новый вид.

LLI. Ауэрбах (1978) в развитии теории мутаций различает не-

сколько периодов. Первый период, как она утверждает, длился

с 1900 по 1927 г. В то время была сформулирована теория мутаций,

сложились основные представления о их природе и частоте возник-

новения. В 1927

v

r. Г. Меллер ввел методы количественной оценки ско-

рости мутационного процесса. Второй период начался, когда ряд

исследователей обнаружили мутагенное действие рентгеновских лу-

чей (1925—1927) и для объяснения его механизма была создана

общая теория мутаций — «теория мишени». Незадолго до второй ми-

ровой войны наступил третий период развития мутационной теории.

Он ознаменовался открытием химического мутагенеза. В этот период

для экспериментального анализа мутационного процесса в качестве

объектов исследования стали использовать микроорганизмы. Четвер-

тый _ледйШ1_-Е?звития мутационной теории связывают с открытие^

Уотсоном и Криком структурной модели ДНК (1953). В это время

преобладали исследования, посвященные химической характеристике

187

нуклеиновых кислот, что позволило разрешить главную проблему

мутагенеза — вскрыть молекулярный механизм мутаций. С 1965 г.

начался пятый период в изучении мутагенеза. Существенной чертой

его явилась оценка мутации как общебиологического процесса.

Центральной задачей исследований в области мутационной теории в

настоящее время является проблема репарации — восстановления

мутационных повреждений.

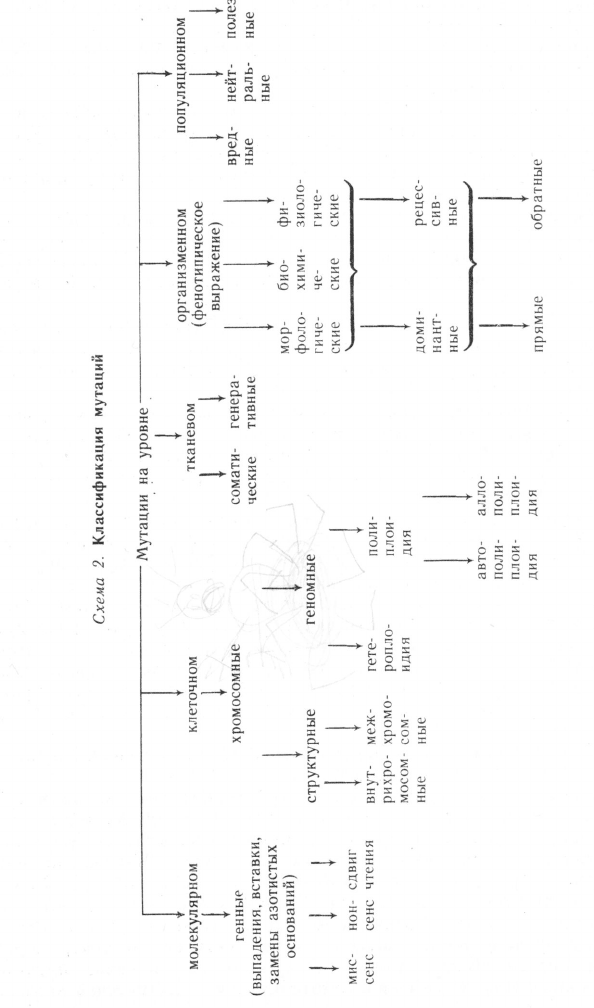

Классификация мутаций

Мутационная изменчивость проявляется в фенотипе, и по сути де-

ла лишь по наличию качественно новых признаков и свойств

организма можно предполагать ее возникновение. Изменения феноти-

па вызываются нарушением наследственных структур, которое

обусловливается влиянием различных факторов внешней среды. Ины-

ми словами, внешняя среда, воздействуя на генотип, вызывает его

структурные изменения, приводящие к формированию новых призна-

ков и свойств организма. В связи с этим исследование мутаций

должно вестись с разных позиций: с точки зрения характера

изменений в генотипе, локализации их в различных клетках и тканях,

фенотипического выражения и эволюционной роли мутаций, а также

с точки зрения природы причинного фактора. Существует много

классификаций мутаций. Наиболее удобна классификация, разрабо-

танная польским исследователем С. Мушинским в 1972 г. Пользуясь

этой классификацией, можно получить представление о мутации на

молекулярном и цитологическом уровнях, о ее локализации в клетках

и тканях, о фенотипическом проявлении и судьбе в популяции

(схема 2).

Молекулярный механизм мутаций. Мутации, связанные с измене-

нием структуры молекулы ДНК, называются генными. Они пред-

ставляют собой выпадение или вставку одного или нескольких

азотистых оснований либо то и другое одновременно, а также замену

азотистых оснований. Последние описаны Э. Фризом (1963). Он раз-

личал два типа замен: транзиции и трансверзии.

При транзиции одно пуриновое или пиримидиновое основание

заменяется соответственно другим пуриновым или пиримидиновым

основанием:

Г

Г

Ц

•• — гц-^ати ат-^ги

А-Т

При трансверзии пуриновое основание заменяется пиримидино-

вым и наоборот:

г-ц г-и а-т а-т

ц*-г т-а т-а ц-г

'188

'189

Трансверзии встречаются чаще транзиций.

Все генные мутации приводят к изменению смысла кодона и к

нарушению считывания информации в цепи ДНК. Различают три

типа таких изменений.

Миссенс-мутации, т. е. мутации, изменяющие смысл кодона,

вследствие чего в белковую молекулу в момент ее синтеза вставля-

ется другая аминокислота.

Нонсенс-мутации — образование бессмысленных кодонов, не ко-

дирующих никакой аминокислоты (УАА — охра-мутация; УАГ —

амбер, или янтарная мутация; УГА — опал-мутация). Такие мутации

приводят к обрыву чтения генетического текста и прекращению

синтеза молекулы белка.

Миссенс- и нонсенс-мутации обычно происходят при замене

азотистых оснований. К изменению смысла кодонов приводят и вы-

падения или вставки азотистых оснований. Все эти мутации возника-

ют спонтанно и могут быть вызваны любыми мутагенными факторами

среды.

Мутации сдвига чтения наблюдаются при выпадении или вставке

нуклеотидов в цепи ДНК и вызывают смещение чтения генетиче-

ского кода. При этом рано или поздно образуются бессмысленные

кодоны, на которых чтение прерывается.

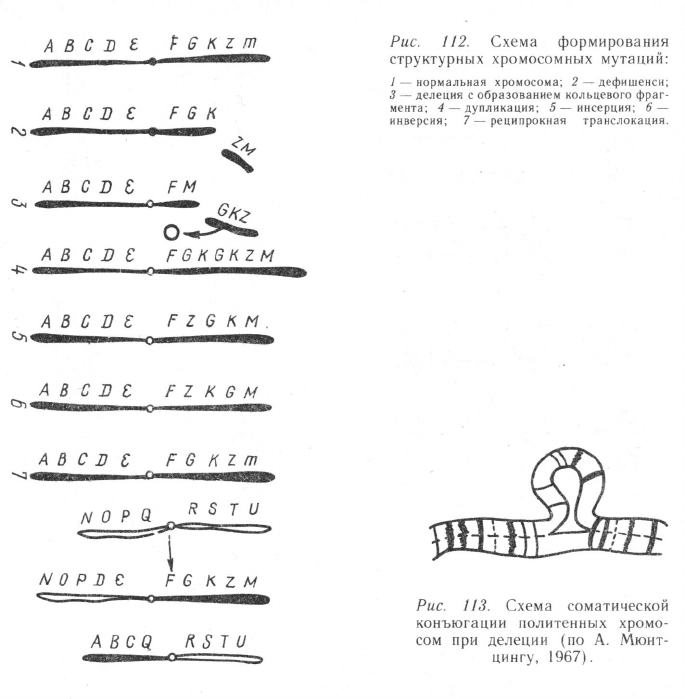

Хромосомные мутации. В клетке под обычным световым микро-

скопом можно рассмотреть хромосомные мутации, или аберрации.

Они являются более грубыми нарушениями наследственных струк-

тур, чем генные мутации, и касаются структуры и количества хромо-

сом в клеточном наборе.

Структурные хромосомные мутации связаны с наруше-

нием целостности структуры хромосомы, групп сцепления генов, с

процессом ее фрагментации. Эти мутации бывают двух типов: вну-

трихромосомные, изменяющие порядок расположения генов в хромо-

соме, и межхромосомные, заключающиеся во взаимном обмене

фрагментов хромосом. Обычно для формирования структурной мута-

ции требуются два и более разрыва хромосомы, в некоторых

случаях достаточно одного. Различают хромосомные и хроматидные

аберрации. Если разрыв затрагивает одну хроматиду, перестройка

называется хроматидной, но после репликации она может стать хро-

мосомной.

К внутрихромосомным перестройкам относятся делеции, дуплика-

ции, инверсии и инсерции (рис. 112).

Делеция — это потеря (нехватка) среднего участка хромосомы

вследствие ее разрыва в двух точках. Если происходит отрыв

дистального, концевого, фрагмента, нехватка называется дефищенси.

При потере хроматидами двух таких районов последние соединяются

в местах повреждения и образуют кольцевую хромосому. Дефишенси

встречаются редко, так как после потери дистального района хро-

мосома неспособна к дальнейшему существованию. Судьба делеции

и дефишенси зависит также от того, теряется ли центромерный

район. Без центромера хромосома в процессе деления элиминируется.

При конъюгации хромосом в мейозе или при соматической конъюга-

'190

ции в политенных хромосомах двукрылых нормальная хромосома

образует над участком делеции аберрантной хромосомы петлю,

поскольку ее фрагмент не имеет в данном случае гомолога

(рис. ИЗ).

Нехватки обычно понижают жизнеспособность и плодовитость

особи. Часто клетка с делецией гибнет на ранних стадиях развития.

Мелкие нехватки могут сохраняться в гомозиготном состоянии, про-

являя фенотипическое тождество с генной мутацией. Вместе с тем в

случае делеции невозможен возврат гена к исходному состоянию, т. е.

обратная мутация исключается.

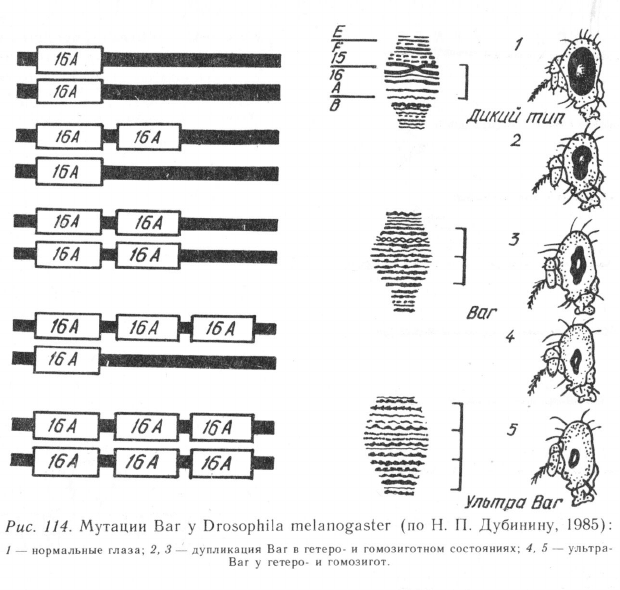

Дупликация — удвоение фрагмента хромосомы — процесс, -про-

тивоположный делеции. При конъюгации дуплицированная хромосо-

ма также делает над нормальной хромосомой петлю, которая в

отличие от делеции несет дуплицированные гены. Примером дуплика-

ции является усиление признака Ваг (полосковидные глаза) у дрозо-

филы при увеличении числа генов, контролирующих его (рис. 114).

'191

Явление дупликации генов сравнительно часто встречается в природе,

и ему приписывается определенная эволюционная роль.

Нередко при разрывах хромосомы ее фрагменты не утрачиваются,

а, повернувшись на 180°, встраиваются в то же место. Такая

мутация называется инверсией. Интересным примером инверсий

служат различия хромосомных наборов в семействе кошачьих. Все

его представители имеют 36 хромосом, но кариотипы разных видов

отличаются наличием инверсии в различных хромосомах.

Инверсии приводят к изменению ряда морфологических и физио-

логических признаков организма, могут явиться фактором биоло-

гической изоляции популяции. Процесс конъюгации хромосомы с

инверсией затрудняется, что вызывает нарушения мейоза и тормозит

кроссинговер. Поэтому инверсии часто служат «запирателями»

кроссинговера.

Инсерция — перемещение фрагментов хромосомы по ее длине,

замена локализации генов. Такая аберрация часто сопровождается

эффектом положения генов.

Межхромосомные перестройки представляют собой еще один тип

мутаций — транслокации. Они возникают при одновременном разры-

ве в разных хромосомах, которые затем обмениваются фрагментами.

'192

При взаимном обмене примерно равными участками двух негомоло-

гичных хромосом происходит реципрокная транслокация:

ABCD EFGH ABGH EFCD

ABCD EFGH ABCD EFGH

При одностороннем переносе фрагмента одной хромосомы на дру-

гую возникает нереципрокная транслокация. Грубые транслокации

могут привести к резкому снижению жизнеспособности клетки и орга-

низма в целом. Однако нередко встречаются организмы, несущие

транслокации, но сохраняющие жизнеспособность. Наличие в при-

родных популяциях особей с инверсией или транслокацией пре-

пятствует получению нормального потомства при скрещивании их с

нормальными особями и является генетическим фактором изоляции

популяции.

Мутации, происходящие вследствие изменения количества хромо-

сом, составляют группу к о л и ч е с т венных хромосом ны х

мутаций. Они называются также геномными, поскольку пред-

ставляют собой нарушение геномного числа хромосом. В основе этого

нарушения лежат механизмы нерасхождения хромосом в момент де-

ления клеток, главным образом в мейозе. Изменение числа хромо-

сом осуществляется в двух направлениях: в сторону увеличения или

уменьшения их количества, кратного гаплоидному (полиплоидия), и в

сторону потери или включения отдельных хромосом или их пар в кле-

точном наборе (гетероплоидия). Полиплоидия в свою очередь

подразделяется на автополиплоидию (увеличение числа хромосом за

счет умножения геномов одного вида) и аллополиплоидию (увели-

чение числа хромосом за счет слияния геномов разных видов).

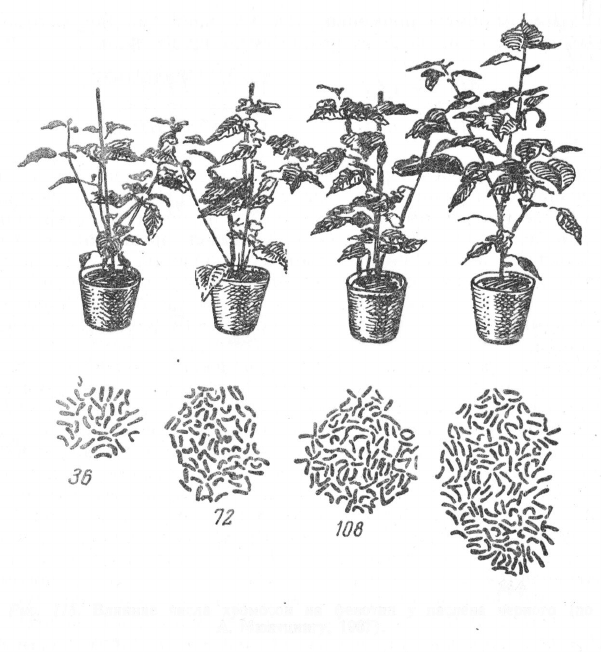

Автополиплоидия встречается сравнительно часто у высших

растений. По мнению А. Мюнтцинга (1967), более половины их

относятся к полиплоидам. В настоящее время явление полиплоидии

широко используется в селекции растений, поскольку увеличение

числа хромосом в клеточном наборе нередко приводит к усилению

хозяйственно полезных признаков: к увеличению размеров клеток,

цветов, плодов, количества зерна, зеленой массы, содержания белка,

сахара в плодах и корнеплодах, иногда к повышению устойчивости

к вредным воздействиям и заболеваниям (рис. 115). Описана поли-

плоидия и у некоторых животных, таких, как аскарида, дрозофила,

водяной рачок, морской еж. У позвоночных и многих беспозвоночных

полиплоидия встречается редко. Она обычно приводит к гибели орга-

низма уже на ранних стадиях развития.

Первые исследования полиплоидии были проведены И. И. Гераси-

мовым в 1898—1901 гг. Ему удалось получить тетраплоидные клетки

у водоросли спирогиры путем воздействия на них парами эфира

и высокими температурами. В 1936 г. Нильсон-Эле описал полиплоид-

ную исполинскую осину, у которой Мюнтцинг при цитологическом

анализе обнаружил тройной набор (3п) хромосом. Эта осина отли-

чается быстрым ростом и прочной, устойчивой к болезнетворным

13.

Зак. 5107

193

т

Рис. 115. Влияние числа хромосом на фенотип у паслена черного (по

А. Мюнтцингу, 1967).

грибам древесиной. Произрастает она в Нижегородской и Новосибир-

ской областях.

Искусственное получение полиплоидов стало возможным с

1937 г., когда А. Блекси и А. Эйвери применили для этих целей

колхицин.

В настоящее время внутри некоторых видов растений (пшеница,

рожь, овес, картофель, хлопчатник, земляника, сахарная свекла, шел-

ковица и др.) изучены полиплоидные ряды, включающие все

формы полиплоидии — от геномного числа (гаплоиды) до разных

уровней полиплоидизации. В качестве примера можно привести

полиплоидный ряд пшеницы, где п—7\2п (однозернянка Triticum

monococcum), 4п (твердая Triticum durum) и 6п (мягкая Triticum

aestivum). Хозяйственно ценные признаки могут возникать на разных

уровнях полиплоидизации, но существует так называемый оптималь-

ный уровень ее, увеличение или снижение которого не дает поло-

жительного эффекта. У картофеля и пшеницы, например, оптималь-

ный уровень 4п, у земляники — 8п. Дальнейшее увеличение числа

хромосом у этих видов не приводит к усилению полезных свойств,

а в ряде случаев даже ослабляет их. v

3

94

У автополиплоидов в условиях

вегетативного размножения и апо-

миксиса длительное время под-

держивается полиплоидный набор

хромосом. При половом размно-

жении число хромосом нередко из-

меняется и в результате появля-

ются нежизнеспособные гибрид-

ные формы. Объясняется это тем,

что у полиплоидов в связи с из-

бытком числа гомологов наруша-

ются процессы конъюгации в

мейозе и наряду с бивалентами

образуются уни- и поливаленты.

Вместе с тем вследствие непра-

вильного расхождения хромосом

часто формируются неполноцен-

ные гаметы. Так, у особи Аа обыч-

но два типа гамет — Л и а, а у

полиплоида ААаа, помимо нор-

мальных гамет АА, Аа, аа, могут быть гаметы ААа, Ааа, а, А и т. д.,

которые дают нежизнеспособное потомство.

Полиплоидия при вегетативном размножении дает ценный хозяй-

ственный эффект и поэтому используется в селекции. Для получения

полиплоидов растения подвергаются различным воздействиям: меха-

ническому (декапитация, пасынкование), температурному, воздейст-

вию ионизирующего излучения. Самым же распространенным мето-

дом получения полиплоидов является обработка растений (пыльцы,

проростков, цветка) колхицином (алкалоид растения безвременника

осеннего). Он затрудняет процесс расхождения хромосом при деле-

нии клетки после удвоения их в интерфазе. Клетка при этом не

вступает в анафазу, в ней сохраняется диплоидный набор хромо-

сом, и при ее делении получается потомство с 4п хромосомами.

Наряду с полиплоидными формами в природе существуют, а так-

же могут быть искусственно получены гаплоидные формы. Они

нашли применение в селекции в качестве исходного материала.

С этой целью чаще используются полигаплоиды, образующиеся

при скрещивании тетраплоида с диплоидом.

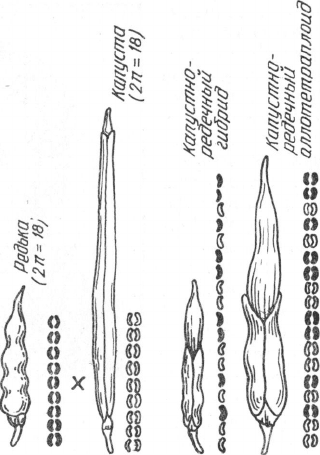

Аллополиплоидия впервые была описана советским ученым

Г. Д. Карпеченко в 1927 г. Ему удалось получить плодовитый гибрид

редьки и капусты (рис. 116). В клетках этих растений содержится

одинаковый по количеству набор хромосом (2п= 18), но они негомо-

логичны. Капустно-редечный гибрид, имеющий 2п хромосом (п — 9 —

капусты-f п = 9 -— редьки) и совмещающий признаки редьки и ка-

пусты, бесплоден, поскольку у него в связи с отсутствием парных

гомологичных хромосом нарушается процесс их конъюгации в мейо-

зе: вместо бивалентов формируются униваленты, а гаметы содержат

самое различное число хромосом — от 0 до 18. При объединении

двух нередуцированных гамет с 18 хромосомами получаются гибриды

Карпеченко Георгий Дмитриевич

(1899—1942).

'195

Рис. 116. Схема получения капустно-редечных гибридов

(диплоида и амфидиплоида — рафанобрассики).

(рафанобрассика) с 4п хромосомами, где каждая из них имеет гомо-

логичного партнера (2п =18 — капусты + 2п = 18 — редьки)? У гиб-

рида мейоз протекает нормально и в ряду поколений сохраняется

плодовитость. Такие гибриды носят название амфидиплоидов. При

их образовании происходит как бы синтез новых видов. В 1938 г.

белорусский ученый А. Р. Жебрак получил 42-, 56- и 70-хромосомные

амфидиплоиды пшеницы от скрещивания однозернянки, твердой

пшеницы и пшеницы Тимофеева. Б. Л. Астауров в 40-х годах полу-

чил полиплоидную форму у шелкопряда при скрещивании двух

видов шелкопряда — Bombyx mori и В. mandarina.

В ряде случаев при отдаленной гибридизации могут развиться

формы, существующие в природе. Это явление носит название ресин-

теза вида. Так, в 30-х годах В. А. Рыбин синтезировал культур-

ную сливу, скрещивая терн с алычой. Среди гибридов оказалось

растение, похожее на домашнюю сливу и имеющее такое же число

хромосом (2я = 48). Жебраку удалось провести ресинтез 42-хромо-

сомной пшеницы.

v

Гетероплоидия, или анеуплоидия, по половым хромосомам, как

уже отмечалось, впервые была обнаружена К. Бриджесом (1916)

у дрозофилы. В настоящее время она известна у многих видов живот-

ных и растений. Возникает гетероплоидия в результате нерасхожде-

ния отдельных пар гомологичных хромосом в мейозе. При этом

в одной гамете могут оказаться сразу две хромосомы из пары, а в дру-

гую не попадет ни одной. Зигота, образующаяся от слияния таких

гамет с нормальными, будет нести либо больше хромосом (3), либо

'196