Голиков А.Н. и др. Физиология сельскохозяйственных животных

Подождите немного. Документ загружается.

УЧЕБНИК

ФИЗИОЛОГИЯ

СЕЛЬСКО-

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ

животных

УЧЕБНИКИ

И

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

ФИЗИОЛОГИЯ

СЕЛЬСКО-

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ

животных

Под редакцией проф. А. Н. ГОЛИКОВА

Допущено Главным управлением высших учебных

заведений

при

Государственной комиссии Совета

Министров СССР

по

продовольствию

и

закупкам

для студентов высших учебных заведений

по

специальности "Ветеринария"

3-е ИЗДАНИЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ

И

ДОПОЛНЕННОЕ

Москва

ВО 'Агропромиздат-

1991

ББК 45.2

Ф50

УДК 636:612(075.8)

Редактор М. Н. Курзина

Рецензенты: профессор А. М. Журбенко (БЦСХИ

им.

П. Л. Погребняка), доцент И. П. Битюков (Курский

Физиология

сельскохозяйственных животных/А. Н. Го-

Ф50 ликов, Н. У. Базанова, 3. К- Кожебеков и др.; Под ред.

А. Н. Голикова.— 3-е изд., переработанное и дополнен-

ное.—

М.: Агропромиздат, 1991.—432 с, [4] л. ил.: ил.—

(Учебники и учеб. пособия для высш. учеб. заведений).

В книге рассмотрены функции систем организма: крови, кровооб-

ращения, дыхания, пищеварения и выделения, центральной нервной

системы. Дана физиология обмена веществ и энергии, желез внутрен-

ней секреции, кожи, органов размножения, лактации. В отличие от вто-

рого издания (вышло в 1980 г.) разделы учебника значительно пере-

работаны, особенно по высшей нервной деятельности и поведению, а

также адаптации животных в условиях промышленных технологий.

Для студентов вузов по специальности «Ветеринария».

СХИ)

ISBN 5—10—001154—8

Ф

3705010000—172

.2&Ь=а1

ББК 45.2

035(01)—91

ISBN 5—10—001154^

TV ГТТЛ1-1Ы V д

©'Издательство «Колос», 1980

© |ВО «Агропромиздат», 1991,

- с изменениями

ВВЕДЕНИЕ

Физиология (от греч. physis —

природа и logos — учение) — наука

о жизнедеятельности организма и от-

дельных его частей: клеток, тканей,

органов, функциональных систем.

Она раскрывает механизмы осущест-

вления функций организма, их взаи-

мосвязи между собой, регуляцию и

приспособление организма к усло-

виям внешней среды в процессе эво-

люции.

Нормальная физиология служит

важнейшей научной основой боль-

шинства ветеринарных и зоотехниче-

ских дисциплин: патологической фи-

зиологии, фармакологии, диагности-

ки и терапии, хирургии, акушерства

и искусственного осеменения, корм-

ления и разведения животных. Вы-

ясняя закономерности, лежащие в

основе физиологических процессов,

зная функции органов и систем орга-

низма во взаимодействии с окружаю-

щей средой, можно повышать про-

дуктивность животных (молочную,

мясную, яичную, шерстную и др.) и

успешно проводить ветеринарные и

зоотехнические мероприятия.

Физиология тесно связана с та-

кими морфологическими науками,

как анатомия и гистология. Понять

работу любого органа можно, лишь

зная его строение, ибо функция и

форма связаны неразрывно. Эта

связь является следствием длитель-

ной эволюции — с изменением фор-

мы в процессе приспособления не-

избежно изменялась и структура.

Используя животных, человек вы-

работал у них нужные для себя ка-

чества, что, естественно, в различ-

ной степени сказалось на развитии

отдельных органов. Например, со-

временная молочная высокоудойная

корова должна поедать большое ко-

личество корма, чтобы обеспечить

высокую продукцию молока, а это

сказывается на работе ее органов пи-

щеварения. Повышенная нагрузка

на пищеварительный тракт отражает-

ся на работе органов дыхания и кро-

вообращения. У скаковой лошади ра-

бота всего организма направлена на

то,

чтобы обеспечить максимальную

быстроту движения. Дыхание и кро-

вообращение у нее под влиянием от-

бора и тренинга претерпевают изме-

нения, необходимые для выполнения

именно этой работы. Обмен веществ

и функции различных систем орга-

низма свиньи также имеют особен-

ности, обеспечивающие накопление

мяса и сала. Следовательно, физио-

логия изучает не только общие зако-

номерности разнообразных функций

организма, но и качественные разли-

чия их у животных разных видов. Но

невозможно выявлять взаимосвязь

функций органов и систем в отрыве

от среды, в которой живет организм

и которая постоянно на него влияет.

Таким образом, нормальная физио-

логия изучает и факторы внешней

среды, действующие на организм.

В организме все время происходят

изменения: он растет, развивается и,

наконец, стареет. При этом меняются

некоторые функции и скорость тече-

3

ния жизненных процессов. Данные

вопросы также изучает физиология.

Разнообразные цели и задачи фи-

зиологии требуют привлечения дру-

гих наук, казалось бы, далеких от

физиологии. Например, за функцио-

нальным состоянием организма жи-

вотных, находящихся на расстоянии,

можно следить с помощью радио-

телеметрических систем. Химия, и

особенно биологическая, дает воз-

можность определять даже незначи-

тельные изменения, происходящие во

внутренней среде организма под

влиянием тех или иных внешних воз-

действий.

Физиология имеет большое зна-

чение в формировании диалектико-

материалистического мировоззрения.

Краткая история физиологии.

Сведения о строении и функциях

организма систематизированы и из-

ложены в сочинениях гениального

греческого философа, врача, «отца

медицины» Гиппократа (V—IV вв.

до н. э.). Римский ученый Гален

(II в. н. э.) описал строение стенок

желудка, кишечника, кровеносных

сосудов, матки. Он проводил слож-

ные опыты над животными, пере-

резал у них спинной мозг и по насту-

павшим затем выпадениям функций

выяснял роль нервной системы в ор-

ганизме. Но представления Галена

о кровообращении были ошибочны:

он утверждал, что артерии напол-

нены не кровью, а воздухом, центром

кровообращения является не сердце,

а печень.

В Средней Азии, в Хорезме, около

тысячи лет тому назад жил круп-

нейший ученый, таджикский врач

Ибн-Сина (Авиценна), описавший

различные физиологические процес-

сы у людей. Его трактаты оказывали

большое влияние на медицину вплоть

до XVII столетия. Ибн-Сина под-

черкивал благотворное влияние пра-

вильного питания, чистого воздуха,

солнечного света на состояние орга-

низма. Большое значение он прида-

вал нервной системе, воздействую-

щей на все функции организма. Хо-

рошо известен его опыт с двумя бара-

нами и волком. Баранов содержали

и кормили одинаково, но рядом с

одним из них был помещен волк;

хищник не мог причинить вреда ба-

рану, но находился в непосредствен-

ной близости от него. Постоянный

страх привел к тому, что этот баран

плохо ел, все время беспокоился и

наконец погиб. Другой же баран, со-

державшийся в спокойной обстанов-

ке,

оставался здоровым.

Начало физиологии как экспери-

ментальной науки, изучающей про-

цессы, протекающие в здоровом ор-

ганизме, было положено в XVII в.

английским врачом Вильямом Гар-

веем, который исследовал движение

крови и в 1628 г. описал его в книге

«Anatomica de motv cordis et sangvi-

nis in animalibus» («О движении

сердца и крови у животных»). Этот

период считается началом экспери-

ментальной физиологии еще и по-

тому, что Гарвей применил новый

метод исследований, в котором раз-

резали наружные покровы и ткани

живого организма и обнажали не-

обходимые для наблюдения органы.

Такой метод получил название виви-

секции, или живосечения, и долгое

время был одним из основных в

практике научных исследований по

физиологии.

В XVII в. ученые рассматривали

функции организма с точки зрения

физики, механики и химии, не учиты-

вая того, что процессы в живой мате-

рии протекают иначе, чем в мертвой.

Например, таких воззрений придер-

живался Рене Декарт (1596—1650).

Он открыл явление рефлекса, т. е.

отражение организмом воздействий

окружающей среды. Декарт понимал

это явление чисто механически и счи-

тал,

что оно аналогично работе, про-

изводимой машиной.

В XVIII в. основоположник рус-

ской науки Михаил Васильевич Ло-

моносов

(1711

—1765) открыл закон

сохранения материи и энергии, послу-

живший основой материалистическо-

го естествознания, и высказал пред-

4

положение об образовании тепла в

живом организме. Он первый еще в

1757 г., задолго до Юнга (1802) и

Гельмгольца (1855), высказал мысль

о «трех материях дна ока», то есть

о трех компонентах цветного зрения.

В 1748 г. Ломоносов доказал, что

воздух является смесью газов. Через

30 лет был выделен чистый кислород,

и Лавуазье установил, что дыхание

сводится к окислению органических

соединений тела кислородом воздуха.

Следовательно, еще в XVIII в. появи-

лось представление о дыхании как о

процессах окисления и об освобож-

дении энергии (животной теплоты),

обусловленной реакциями окисления.

В XVII и XVIII столетиях среди

ученых Западной Европы господство-

вали метафизические понятия о не-

изменяемости живых организмов.

Поэтому каждое явление, происходя-

щее в живом организме, рассмат-

ривали вне связи его с воздействия-

ми окружающей среды и другими

процессами, протекающими внутри

его.

Все явления природы считали

обособленными, неподвижными, не

связанными друг с другом и неизме-

няющимися.

Помимо механистического по-

нимания природы, существовало еще

и другое, идеалистическое мировоз-

зрение, называемое витализмом. Его

сторонники считали, что существует

непознаваемая, нематериальная си-

ла, которая и руководит явлениями

живой природы. Эту идею, тормозив-

шую развитие естествознания во-

обще и физиологии в частности,

опроверг Чарльз Дарвин, опубли-

ковавший в 1859 г. работу «О про-

исхождении видов путем естествен-

ного отбора». Теория эволюции

Ч.

Дарвина нашла благодатную поч-

ву в России, где материалистические

взгляды проповедовали великие ре-

волюционные демократы — Герцен,

Чернышевский, Белинский, Добро-

любов. «Происхождение видов» под

редакцией И. М. Сеченова вышло в

России несколькими месяцами рань-

ше,

чем на родине Дарвина, в Анг-

лии. Но и до Дарвина, в первой поло-

вине XIX в., было сделано много

интересных открытий в области фи-

зиологии, в основном с применением

метода вивисекции. В 1822 г. фран-

цузский ученый Ф. Мажанди (1785—

1855) установил раздельное сущест-

вование чувствительных и двигатель-

ных нервных волокон. В Германии

исследователь И. Мюллер получил

много данных о функции органов

зрения, слуха, а также о свойствах

крови и лимфы у человека. Он пер-

вый описал и функции желез внут-

ренней секреции: щитовидной, зоб-

ной, надпочечников. Ученик Мюлле-

ра Дюбуа Раймон, разработав мето-

дику раздражения мышц и нервов

электрическим током, создал пред-

ставление о возникающих электриче-

ских явлениях в тканях при возбуж-

дении. Другой ученик Мюллера

Г. Гельмгольц описал оптическую

систему глаза, изучил проведение

возбуждения в нервах. Эти ученые

были основателями физико-химиче-

ского направления в физиологии: они

считали, что в основе жизни лежат

физические и химические процессы,

отрицая качественно иную, биоло-

гическую сущность жизненных про-

цессов. Они полагали, что материаль-

ный мир (включая в это понятие

и нервные процессы, протекающие в

коре головного мозга) противостоит

психическому миру, сознанию чело-

века и что связь этих противопо-

ложных явлений непознаваема.

Эта физиологическая школа, не-

смотря на ее ошибочные представле-

ния, внесла большой вклад в физио-

логию. Были исследованы функции

ряда органов с применением новых

методик, в частности графической

записи физиологических процессов

(сокращений сердца, изменений кро-

вяного давления и пр.).

Важное значение имели открытия

Мальпиги о наличии капилляров в

кровеносной системе и русского уче-

ного А. М. Шумлянского (1748—

1798) о тонкой структуре почек.

В 30—40-е годы XIX столетия

5

получены первые данные о прово-

дящих путях и ядрах спинного и про-

долговатого мозга. С помощью мето-

дов графической регистрации были

изучены процессы сокращения мышц,

распространение электрических по-

тенциалов по нервной системе, коле-

бания давления в кровеносных со-

судах и пр.

Открытие закона сохранения энер-

гии, клеточной теории (Р. Вихров,

1891

—1902) и эволюционное учение

послужили основой для развития

всех биологических наук в тот пе-

риод.

В середине XIX в. французский

ученый Клод Бернар провел большие

исследования в области физиологии

пищеварения, обмена веществ, кро-

веносной и нервной систем. Наиболь-

шее значение для развития физио-

логии имели его работы по выясне-

нию роли пищеварительных соков,

функции печени в образовании и об-

мене гликогена и глюкозы. Проводя

операции на жеребятах и кроликах,

он установил роль симпатических

нервов в изменении просвета кро-

веносных сосудов.

Много данных было получено о

функциях центральной нервной си-

стемы. Изучалась рефлекторная дея-

тельность, причем под термином

«рефлексы» понимали реакции жи-

вотных, постоянно получаемые в

ответ на определенные раздражители

при условии целостности спинного и

продолговатого мозга. Следователь-

но,

это был период изучения врож-

денных рефлексов. Во второй поло-

вине XIX в. исследовали также свой-

ства и функции нервных аппара-

тов (рецепторов), воспринимающих

воздействия внешней среды (Э. Ве-

бер,

Г. Гельмгольц, И. М. Сеченов

и др.). В этот период начато изучение

роли рецепторов, заложенных во

внутренних органах и скелетных

мышцах.

Основоположником эксперимен-

тальной физиологии в России был

А. М. Филомафитский (1807—1849);

он выпустил учебник по физиологии,

ставший первой русской оригиналь-

ной и критической сводкой по физио-

логии. Особый интерес представля-

ют его работы о сущности процессов

дыхания и теплообразования.

Значительные достижения в об-

ласти физиологии были сделаны рус-

кими учеными А. П. Вальтером

(1817—1889) и В. А. Басовым

(1812—1879). Вальтер установил

влияние нервной системы на внут-

ренние процессы в организме, а Ба-

сов разработал наложение фистулы

желудка у собак без нарушения ин-

нервации, показав возможность дли-

тельного физиологического экспери-

мента.

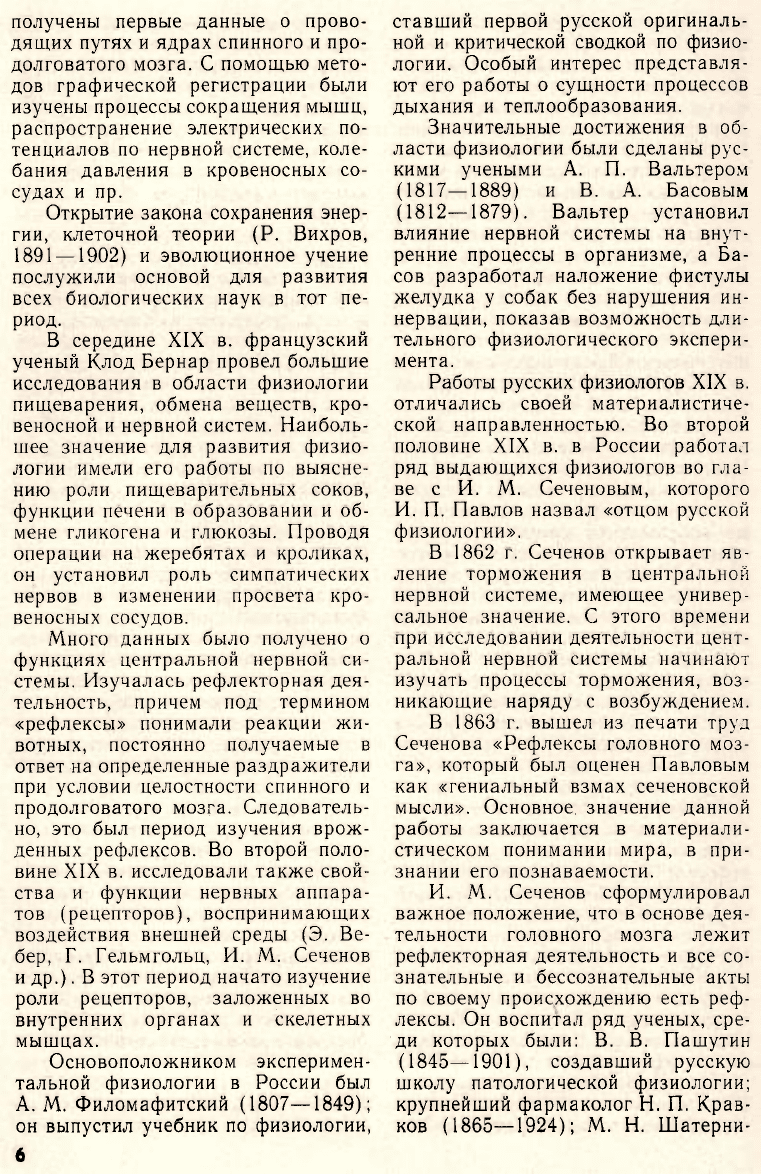

Работы русских физиологов XIX в.

отличались своей материалистиче-

ской направленностью. Во второй

половине XIX в. в России работал

ряд выдающихся физиологов во гла-

ве с И. М. Сеченовым, которого

И. П. Павлов назвал «отцом русской

физиологии».

В 1862 г. Сеченов открывает яв-

ление торможения в центральной

нервной системе, имеющее универ-

сальное значение. С этого времени

при исследовании деятельности цент-

ральной нервной системы начинают

изучать процессы торможения, воз-

никающие наряду с возбуждением.

В 1863 г. вышел из печати труд

Сеченова «Рефлексы головного моз-

га»,

который был оценен Павловым

как «гениальный взмах сеченовской

мысли». Основное, значение данной

работы заключается в материали-

стическом понимании мира, в при-

знании его познаваемости.

И. М. Сеченов сформулировал

важное положение, что в основе дея-

тельности головного мозга лежит

рефлекторная деятельность и все со-

знательные и бессознательные акты

по своему происхождению есть реф-

лексы. Он воспитал ряд ученых, сре-

ди которых были: В. В. Пашутин

(1845—1901), создавший русскую

школу патологической физиологии;

крупнейший фармаколог Н. П. Крав-

ков (1865—1924); М. Н. Шатерни-

6

ков (1870—1939), изучавший обмен

зеществ;

А. Ф.

Самойлов (1867—

1930)

—

исследователь электрических

явлений

в

живых тканях.

Работы Сеченова оказали боль-

т

е

влияние

на

развитие физиологии

з России.

Н. Е.

Введенский (1852—

1922) исследовал процессы возбуж-

дения

и

торможения

в

нервных

и

мышечных тканях.

Им

создана

тео-

:ня лабильности, объясняющая

про-

: :ение нервного процесса

во

време-

ни,

позднее

он

сформулировал

тео-

::-:ю парабиоза

о

единстве процессов

з:збуждения

и

торможения.

Эти работы Введенского

и его

еников получили свое дальнейшее

газвитие

в

исследованиях

А. А. Ух-

":мского (1875—1942), который

раз-

габотал учение

о

доминанте

в

цент-

гальной нервной системе

и

провел

Z4Z

опытов

по

усвоению ритма разд-

:

как

одного

из

принципов

^чтельности возбудимой ткани.

Успешные исследования

по фи-

'

'ии

проведены

в

Казанском,

Харьковском, Киевском

и

других

$инверситетах,

где

работали замеча-

•ельные

физиологи:

Н. О.

Ковалев-

Н.

А.

Миславский,

В. М. Бех-

'izis.

В. А. Данилевский, В. Ю. Ча-

пмц

и др.

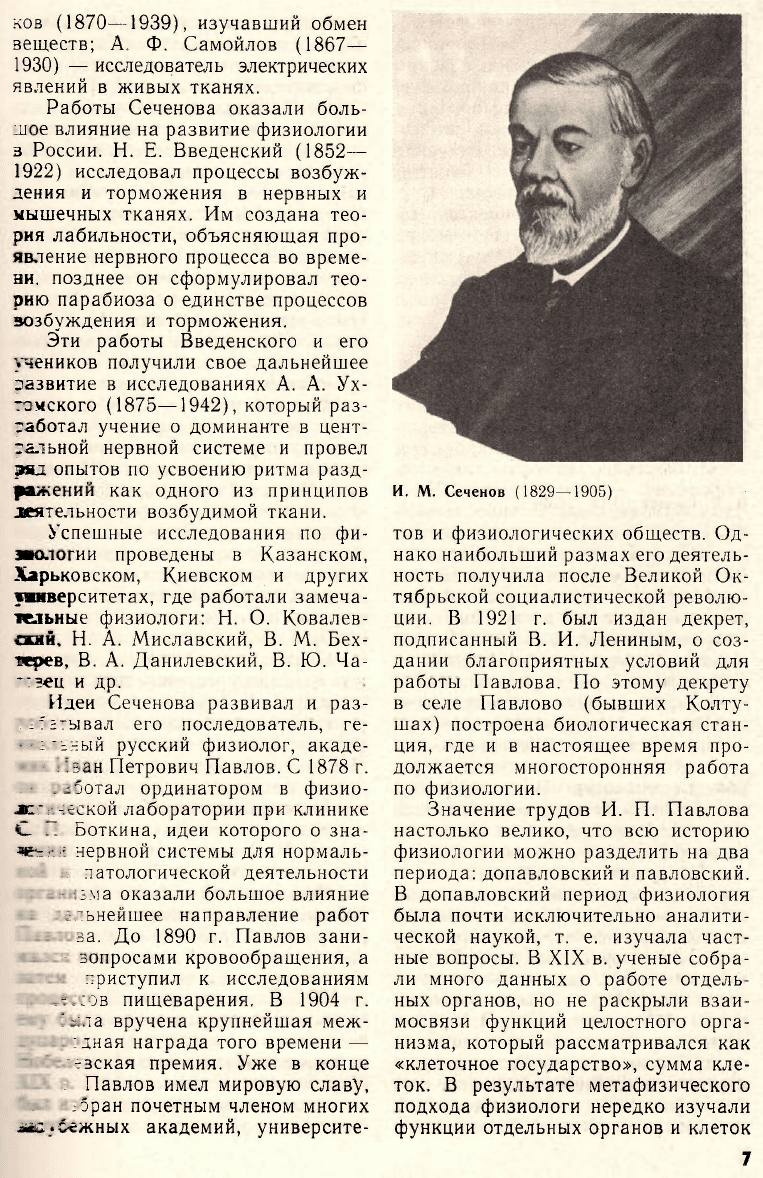

Идеи Сеченова развивал

и

раз-

рабатывал

его

последователь,

ге-

иьный русский физиолог, акаде-

.Петрович Павлов.

С 1878 г.

ютал ординатором

в

физио-

- -::-:ой лаборатории

при

клинике

1 Боткина, идеи которого

о зна-

нервной системы

для

нормаль-

авв

и

патологической деятельности

-

зма

оказали большое влияние

.

.

:ьнейшее направление работ

--'

за. До 1890 г.

Павлов зани-

.

-

- z

;

-росами кровообращения,

а

.приступил

к

исследованиям

: :>в пищеварения.

В 1904 г.

\г

вручена крупнейшая

меж-

луварэдная награда того времени

—

- гЧлезская премия.

Уже в

конце

з Павлов имел мировую славу,

зоран почетным членом многих

-:

-

т:ных академий, университе-

И. М. Сеченов

(1829—1905)

тов

и

физиологических обществ.

Од-

нако наибольший размах

его

деятель-

ность получила после Великой

Ок-

тябрьской социалистической револю-

ции.

В 1921 г. был

издан декрет,

подписанный

В. И.

Лениным,

о

соз-

дании благоприятных условий

для

работы Павлова.

По

этому декрету

в селе Павлово (бывших Колту-

шах) построена биологическая стан-

ция,

где и в

настоящее время про-

должается многосторонняя работа

по физиологии.

Значение трудов

И. П.

Павлова

настолько велико,

что всю

историю

физиологии можно разделить

на два

периода: допавловский

и

павловский.

В допавловский период физиология

была почти исключительно аналити-

ческой наукой,

т. е.

изучала част-

ные вопросы.

В XIX в.

ученые собра-

ли много данных

о

работе отдель-

ных органов,

но не

раскрыли взаи-

мосвязи функций целостного орга-

низма, который рассматривался

как

«клеточное государство», сумма кле-

ток.

В

результате метафизического

подхода физиологи нередко изучали

функции отдельных органов

и

клеток

7

И. П. Павлов (1849—1936)

без связи их с жизнедеятельностью

целого организма, развивающегося

в определенных условиях среды.

Аналитический метод способство-

вал тому, что в XIX в. изучение нерв-

ной системы сводилось к исследова-

ниям лишь врожденных рефлексов.

Обнаруживаемые в острых опытах

довольно постоянные влияния нерв-

ной системы на функции различных

органов считались единственно до-

ступной формой для изучения нерв-

ной деятельности. Высшие формы

деятельности центральной нервной

системы, определяющие поведение

организма, не рассматривались.

На протяжении XIX в. постоянно

велась борьба между идеализмом

и материализмом. Среди западных

физиологов, особенно в Германии,

широкое распространение имел фи-

зиологический идеализм — направ-

ление, развитое немецким физиоло-

гом И. Мюллером, который отрицал

возможность познания внешнего ми-

ра органами чувств. Распростране-

нию таких направлений в науке спо-

собствовало то, что материализм

еще оставался метафизическим и ме-

ханистическим, страдал ограничен-

ностью, недостаточно раскрывал свя-

зи между отдельными явлениями и

окружающей средой.

И. П. Павлов создал новое на-

правление в физиологии, характери-

зуемое как «синтетическая физио-

логия» — изучение жизненных про-

цессов в целостном организме при

его разнообразных взаимоотноше-

ниях с окружающей средой. Он от-

мечал: «Цель синтеза — оценить зна-

чение каждого органа с его истин-

ной и жизненной стороны, указать

его место и соответствующую ему

меру». Неразрывное сочетание ана-

лиза и синтеза — один из основных

принципов павловских исследований.

Физиологические процессы не

могут протекать нормально у живот-

ных, подвергшихся препаровке при

вивисекционных опытах. Понимая

это,

Павлов создал принципиально

новые методы исследований нор-

мальных, здоровых животных в хро-

ническом эксперименте, дающем воз-

можность изучать взаимосвязь от-

дельных систем организма и реак-

ции его на изменения окружающей

среды.

Познание деятельности организ-

ма возможно только при условии

изучения регулирующей роли цент-

ральной нервной системы в каждом

физиологическом процессе. В 1883 г.

Павлов разрабатывает теорию нер-

визма, понимая под этим «физиоло-

гическое направление, стремящееся

распространить влияние нервной си-

стемы на возможно большее коли-

чество деятельности организма».

Развивая идеи И. М. Сеченова,

Павлов распространил понятие о

рефлексе на все стороны деятель-

ности центральной нервной системы

и приступил к изучению сложнейших

физиологических процессов, проис-

ходящих в высшем отделе нервной

системы — в коре больших полуша-

рий мозга, деятельность которой ле-

жит в основе психических актов.

В опытах на собаках он показал осо-

бенности рефлексов, осуществляе-

8

летия своей научно-педагогической

деятельности в основном работал в

области физиологии кровообраще-

ния и пищеварения. Завершением

этих работ явилось учение о высшей

нервной деятельности, которое он из-

ложил в своих знаменитых трудах:

«Двадцатилетний опыт объективного

изучения высшей нервной деятель-

ности (поведения) животных» (1923)

и «Лекции о работе больших полу-

шарий головного мозга» (1927).

Посредством условных рефлексов

происходит наиболее совершенное

приспособление животного орга-

низма к окружающей среде, быстрая

и целесообразная реакция на всевоз-

можные изменения, происходящие

во внешнем мире. Павлов создал

строго объективные научные методы

исследования физиологических меха-

низмов, лежащих в основе деятель-

ности мозга, открыл основные зако-

номерности высшей нервной деятель-

ности и указал пути, по которым

идет эволюция центральной нервной

системы, каким образом происходит

приспосабливание животного к сре-

де,

его окружающей. Этим определя-

ется основополагающее значение ра-

бот И. П. Павлова не только для фи-

зиологии, но и для всей биологиче-

ской науки.

Работы Павлова в дальнейшем

продолжили его многочисленные по-

следователи и ученики. К- М. Быков

(1886—1961), развивая павловское

учение о высшей нервной деятель-

ности, исследовал влияние коры

больших полушарий головного мозга

на деятельность внутренних орга-

нов.

Л.

А. Орбели вместе с А.Г. Гине-

цинским и другими сотрудниками

работал над развитием павловской

идеи о трофическом влиянии нервной

системы и создал теорию симпатиче-

ской иннервации — адаптационно-

трофическую теорию.

вивших ог

зей в образовании и укреплении

условных рефлексов и поведенческих

реакций.

Развитие физиологии сельско-

хозяйственных животных. Основные

закономерности формирования и те-

чения физиологических процессов

присущи всем млекопитающим, но в

проявлении этих функций у разных

видов животных имеются существен-

ные различия. В нашей стране имеют-

ся большие достижения в области

физиологии, способствующие разви-

тию различных отраслей животно-

водства. Значительно расширились

и углубились представления о многих

функциях организма животных. Боль-

шой вклад в развитие физиологии

сельскохозяйственных животных вне-

сли такие ученые, как М. М. Зава-

довский, Н. Ф. Попов, И. А. Барыш-

ников, К- Р. Викторов, И. И. Ива-

нов,

А. Д. Синещеков, А. И. Лопы-

рин, П. Ф. Солдатенков, Н. В. Кури-

лов,

А. А. Алиев и многие другие.

Важнейшие направления в фи-

зиологии — изучение особенностей

пищеварения и изыскание путей

наиболее эффективного использова-

ния питательных веществ живот-

ными. В ряде институтов коллекти-

вы научных работников изучали

функции размножения животных и

методы повышения их оплодотворяе-

мости и плодовитости. В результате

исследований существенно измени-

лось использование племенных про-

изводителей и маточного состава,

повысилась эффективность случки.

Разработаны метод искусственного

осеменения, широко применяемый в

настоящее время, и метод пересадки

эмбрионов (трансплантация).

Значительные успехи достигнуты

в выяснении функции желез внут-

ренней секреции. Данный раздел

науки называют эндокринологией,

достижения которой применяют в

9