Глебов Ф.З. Взаимоотношения леса и болота в таежной зоне

Подождите немного. Документ загружается.

Урочище

1.1.3.

Пойменное

болото

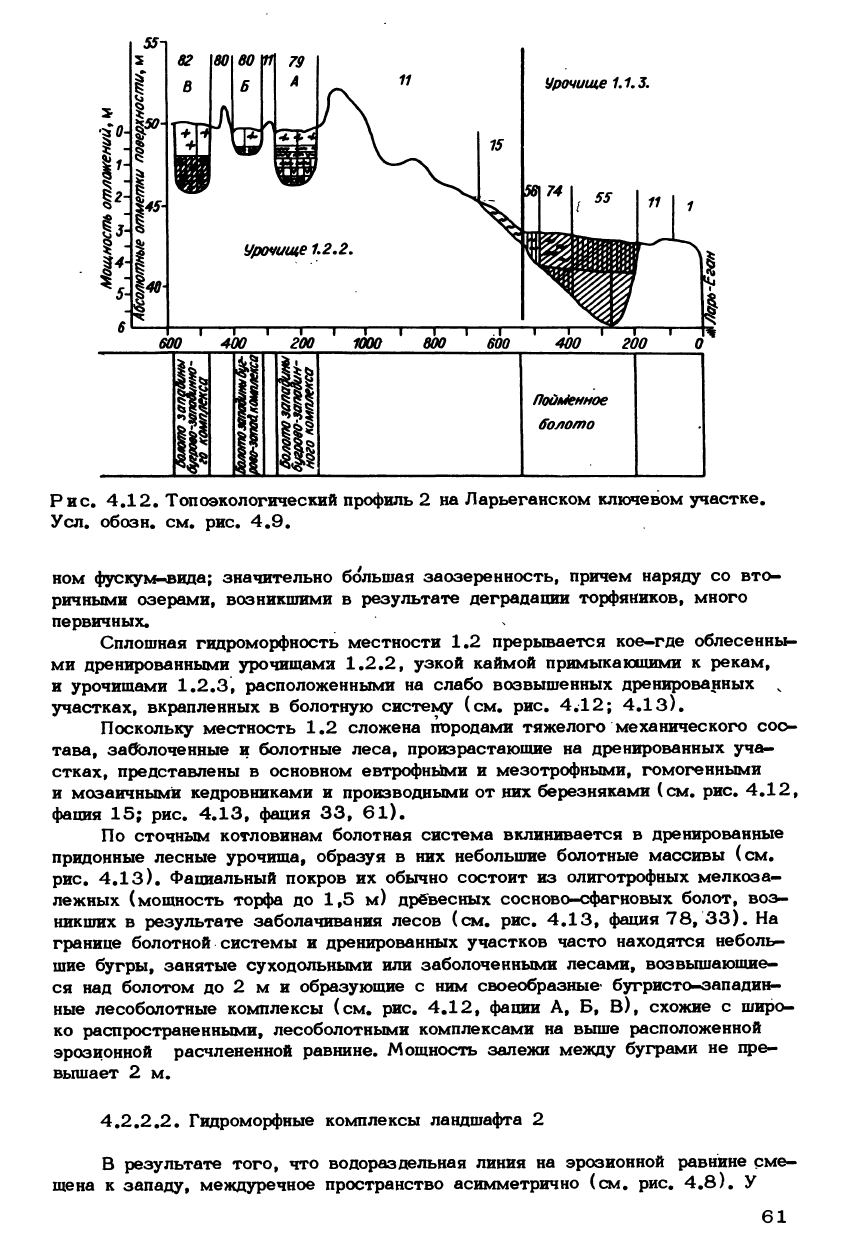

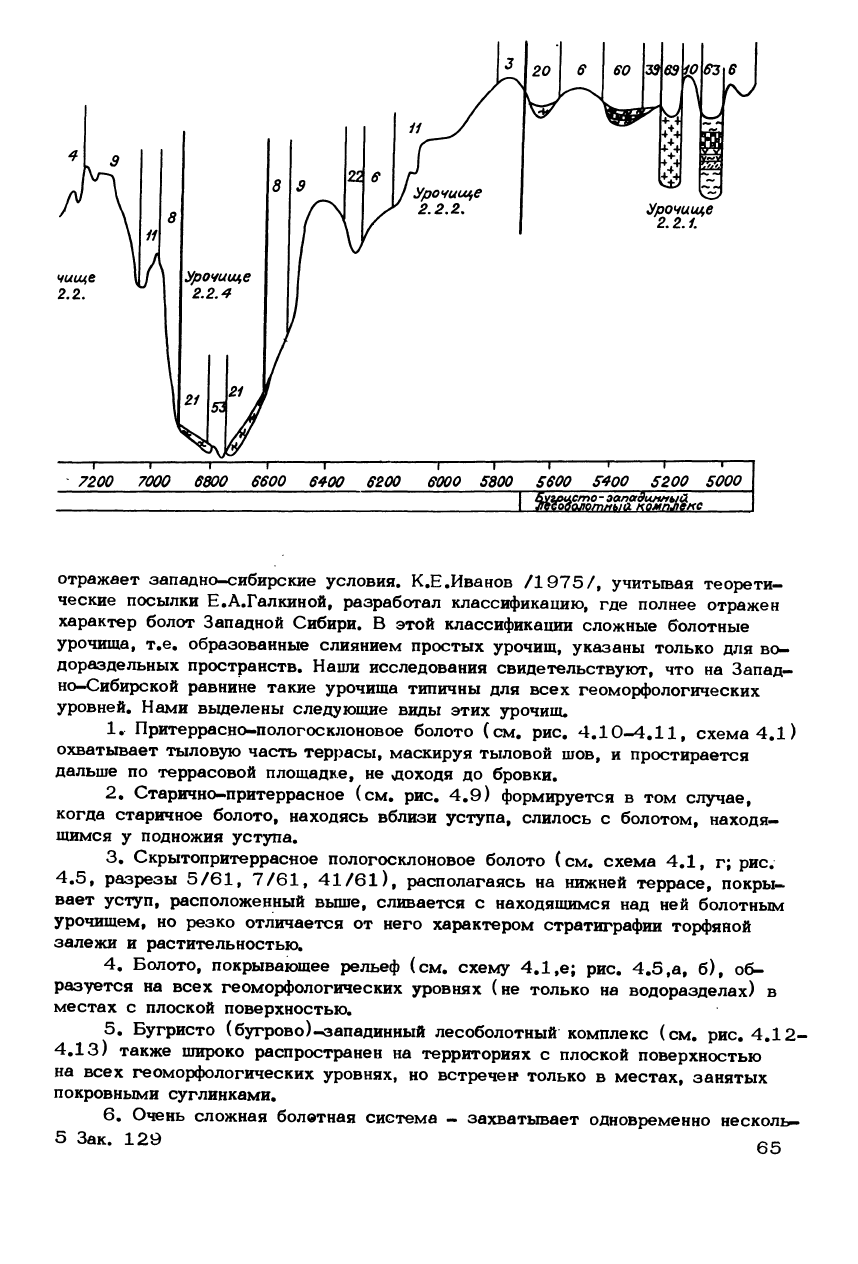

Рис. 4.12. Топоэкологический профиль 2 на Ларьеганском ключевом участке.

Усл.

обозн. см. рис. 4.9.

ном фускум-овида; значительно большая заозеренность, причем наряду со вто-

ричными озерами, возникшими в результате деградации торфяников, много

первичных.

Сплошная гидроморфность местности 1.2 прерывается кое-где облесенны-

ми дренированными урочищами 1.2.2, узкой каймой примыкающими к рекам,

и урочищами 1.2.3, расположенными на слабо возвышенных дренированных

ч

участках, вкрапленных в болотную систему (см. рис. 4.12; 4.13).

Поскольку местность 1.2 сложена породами тяжелого механического сос-

тава, заболоченные и болотные леса, произрастающие на дренированных уча-

стках, представлены в основном евтрофными и мезотрофными, гомогенными

и мозаичными кедровниками и производными от них березняками (см. рис. 4.12,

фация 15; рис. 4.13, фация 33, 61).

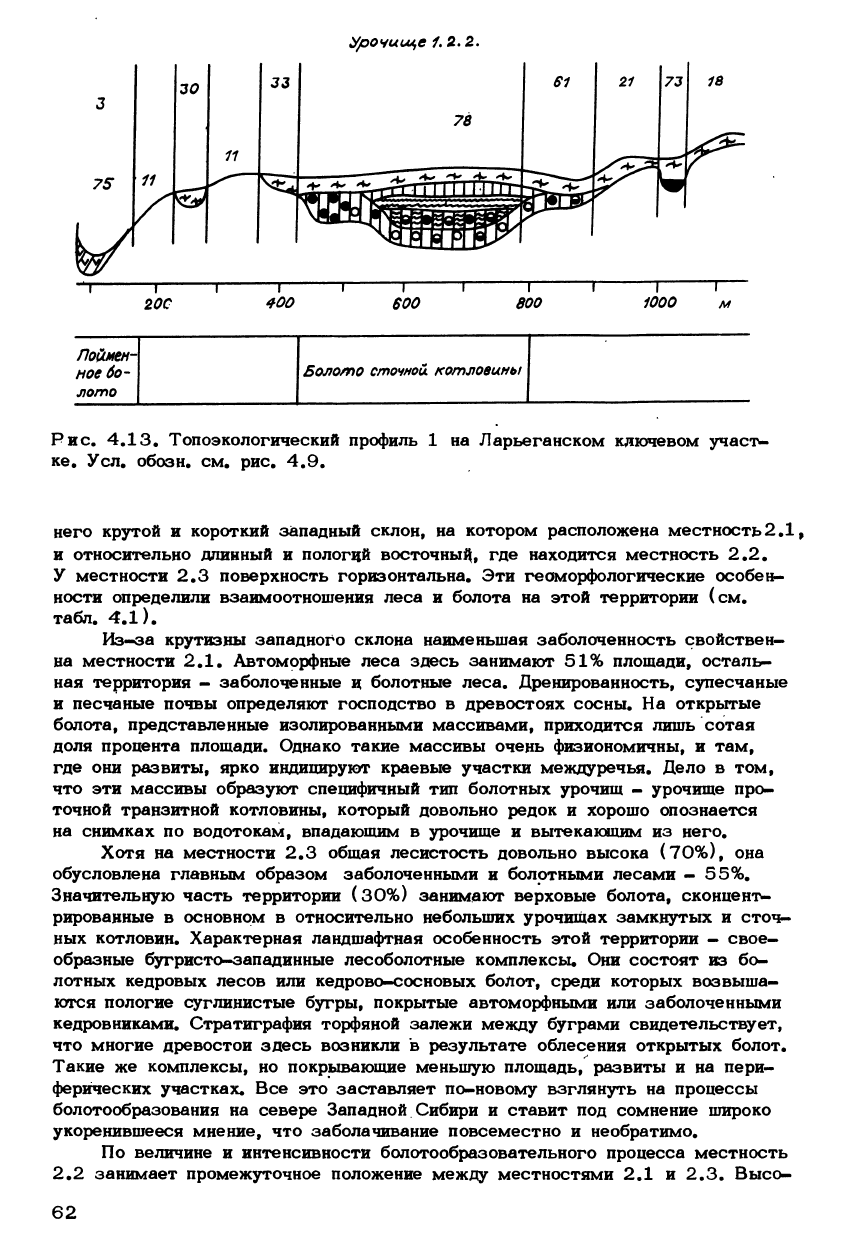

По сточным котловинам болотная система вклинивается в дренированные

придонные лесные урочища, образуя в них небольшие болотные массивы (см.

рис. 4.13). Фациальный покров их обычно состоит из олиготрофных мелкоза-

лежных (мощность торфа до 1,5 м) древесных сосново-сфагновых болот, воз-

никших в результате заболачивания лесов (см. рис. 4.13, фация 78, 33). На

границе болотной системы и дренированных участков часто находятся неболь-

шие бугры, занятые суходольными или заболоченными лесами, возвышающие-

ся над болотом до 2 м и образующие с ним своеобразные- бугристо-западин-

ные лесоболотные комплексы (см. рис. 4.12, фации А, Б, В), схожие с широ-

ко распространенными, лесоболотными комплексами на выше расположенной

эрозионной расчлененной равнине. Мощность залежи между буграми не пре-

вышает 2 м.

4.2.2.2. Гидроморфные комплексы ландшафта 2

В результате того, что водораздельная линия на эрозионной равнине сме-

щена к западу, междуречное пространство асимметрично (см. рис. 4.8). У

61

75

Урочище

1.2»

2.

\11

30

^4Г

11

33

^d"

^г

*i 1 1 i 1 1 г

20C 400 $00

800

1000 м

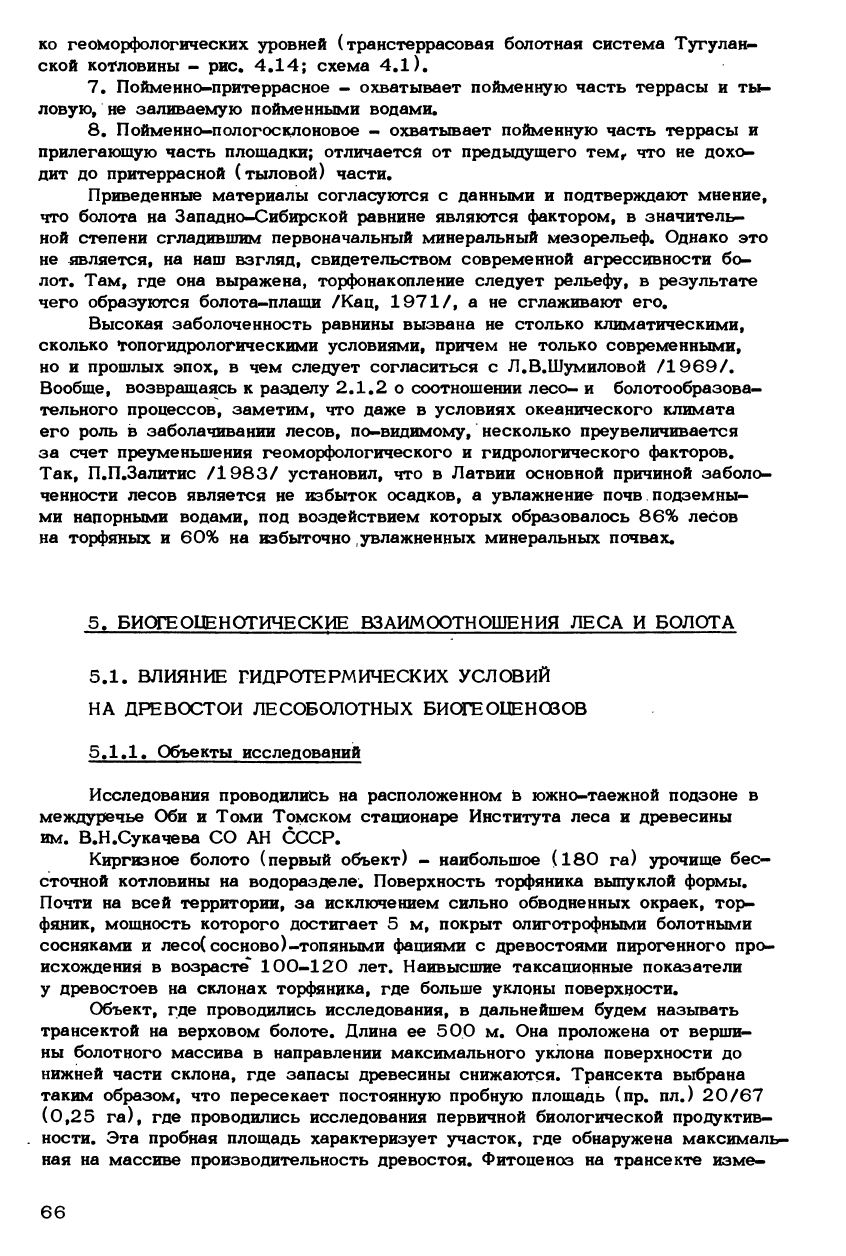

Рис. 4.13. Топоэкологический профиль 1 на Ларьеганском ключевом участ-

ке.

Усл. обозн. см. рис. 4.9.

него крутой и короткий западный склон, на котором расположена местность 2.1,

и относительно длинный и пологий восточны^, где находится местность 2.2.

У местности 2.3 поверхность горизонтальна. Эти геоморфологические особен-

ности определили взаимоотношения леса и болота на этой территории (см.

табл.

4.1).

Из-за крутизны западного склона наименьшая заболоченность свойствен-

на местности 2.1. Автоморфные леса здесь занимают 51% площади, осталь-

ная территория - заболоченные и болотные леса. Дренированность, супесчаные

и песчаные почвы определяют господство в древостоях сосны. На открытые

болота, представленные изолированными массивами, приходится лишь сотая

доля процента площади. Однако такие массивы очень физиономичны, и там,

где они развиты, ярко индицируют краевые участки междуречья. Дело в том,

что эти массивы образуют специфичный тип болотных урочищ - урочище про-

точной транзитной котловины, который довольно редок и хорошо опознается

на снимках по водотокам, впадающим в урочище и вытекающим из него.

Хотя на местности 2.3 общая лесистость довольно высока (70%), она

обусловлена главным образом заболоченными и болотными лесами - 55%.

Значительную часть территории (30%) занимают верховые болота, сконцент-

рированные в основном в относительно небольших урочищах замкнутых и сточ-

ных котловин. Характерная ландшафтная особенность этой территории - свое-

образные бугристо-западинные лес об о л от ные комплексы. Они состоят из бо-

лотных кедровых лесов или кедрово-сосновых болот, среди которых возвыша-

ются пологие суглинистые бугры, покрытые автоморфными или заболоченными

кедровниками. Стратиграфия торфяной залежи между буграми свидетельствует,

что многие древостой здесь возникли в результате облесения открытых болот.

Такие же комплексы, но покрывающие меньшую площадь, развиты и на пери-

ферических участках. Все это заставляет по-новому взглянуть на процессы

болотообразования на севере Западной Сибири и ставит под сомнение широко

укоренившееся мнение, что заболачивание повсеместно и необратимо.

По величине и интенсивности болотообразовательного процесса местность

2.2 занимает промежуточное положение между местностями 2.1 и 2.3. Высо-

62

кая общая лесистость (94%) определяется заболоченными и болотными леса-

ми (72%). Несколько больше, чем на центральных участках, автоморфных

лесов (22%, против 15%). Открытых болот мало. Это верховые болотные

урочища замкнутых котловин, покрытые древесными фациями (1%), а также

низинные и переходные, натечные и пойменные урочища логов и долин мелких

рек, ответвляющиеся от урочищ замкнутых и сточных котловин на местно-

сти 2.2 (5%). Несмотря на такую небольшую долю в общей площади, эти уро-

чища служат четкими индикаторами местности 2.3.

Местность 2.1. В этой местности, примыкающей посредством уступа

к долине Ларьегана, открытых болот и сильно обводненных мозаичных болот-

ных лесов нет. Однако степень покрытия территории заболоченными сосняка-

ми зависит от локальных особенностей расчлененности рельефа, в силу чего

встречаются места, где таких лесов очень мало или наиборот, они сплошь

покрывают территорию, если рельеф выположен (см. рис. 4.9, фации 46-39).

Местность 2.2. По сравнению с местностью 2.1, как уже говорилось,

местность 2.2 заболочена несколько больше. Именно здесь находятся урочи-

ща транзитных проточных котловин (см. рис. 4.9), упомянутые при общей

характеристике эрозионной расчлененной равнины. Проточный водный режим

таких урочищ обеспечил то, что они очень долго были в евтрофной стадии и

лишь недавно перешли в мезотрофную. Современные фации представлены дре-

весными болотами (сосново-сфагновыми, фация 76). или грядово-крупномоча-

жинными (фация 94). Болотообразовательный процесс начинался как с забо-

лачивания лесов, которые быстро превратились в травяные болота (фация 94),

так и непосредственно с формирования травяных болот (фация 76). Болота

сильно обводнены, на что указывает полуметровая водная прослойка под сфаг-

новой или осоково-сфагновой сплавиной. Мощность торфяников достигает 4 м.

На этой местности в отличие от предыдущей, в результате того, что

песчаные отложения местами покрыты суглинками или обогащены глинистой

фракцией, в сосновом древостое избыточно увлажненных лесов значительна

примесь кедра и наряду с заболоченными гомогенными лесами (фация 11)

появляются мозаичные болотные леса (фация 70).

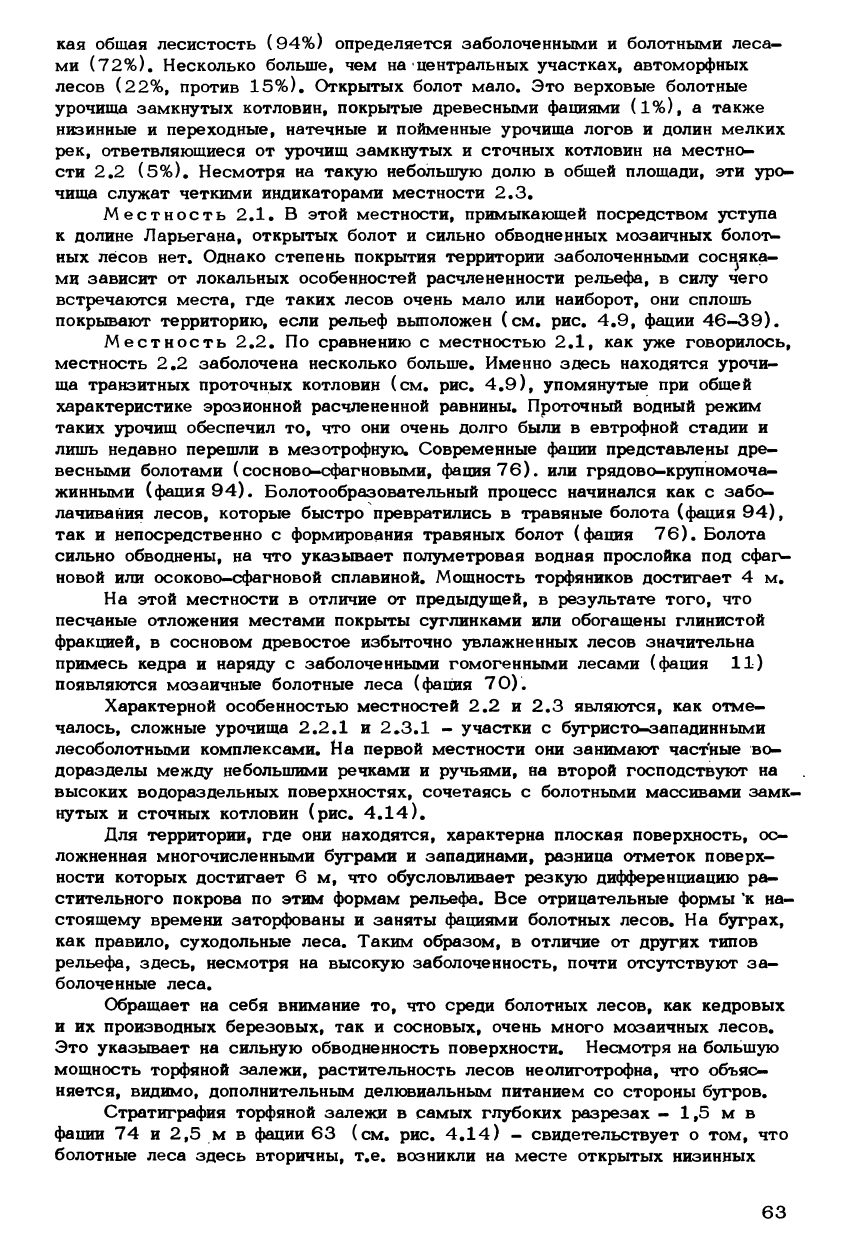

Характерной особенностью местностей 2.2 и 2.3 являются, как отме-

чалось, сложные урочища 2.2.1 и 2^3.1 - участки с бугристо-западинными

лесоболотными комплексами. На первой местности они занимают частные во-

доразделы между небольшими речками и ручьями, на второй господствуют на

высоких водораздельных поверхностях, сочетаясь с болотными массивами замк-

нутых и сточных котловин (рис. 4.14).

Для территории, где они находятся, характерна плоская поверхность, ос-

ложненная многочисленными буграми и западинами, разница отметок поверх-

ности которых достигает 6 м, что обусловливает резкую дифференциацию ра-

стительного покрова по этим формам рельефа. Все отрицательные формы 'к на-

стоящему времени за торфованы и заняты фациями болотных лесов. На буграх,

как правило, суходольные леса. Таким образом, в отличие от других типов

рельефа, здесь, несмотря на высокую заболоченность, почти отсутствуют за-

болоченные леса.

Обращает на себя внимание то, что среди болотных лесов, как кедровых

и их производных березовых, так и сосновых, очень много мозаичных лесов.

Это указывает на сильную обводненность поверхности. Несмотря на большую

мощность торфяной залежи, растительность лесов неолиготрофна, что объяс-

няется, видимо, дополнительным делювиальным питанием со стороны бугров.

Стратиграфия торфяной залежи в самых глубоких разрезах - 1,5 м в

фации 74 и 2,5 м в фации 63 (см. рис. 4.14) - свидетельствует о том, что

болотные леса здесь вторичны, т.е. возникли на месте открытых низинных

63

о

1

г

* А

I

5

:

S 8-

Щ10

11

12

13

1%

as-

* j

I

:

*7S

I

;

\SSA

ЮЛ

T" T

HOP 3200 9000 8800

8400 8200 8000 7800 7800

7400

бугристо-эаладимш лесоболотный комплекс

Рис. 4.14. Топоэкологический профиль 5 на Ларьеганском ключевом участ-

ке.

Усл. обозн. см. рис. 4.9.

сфагновых болот. Строение залежи в обоих разрезах сходно. Первичные ев-

трофные сфагновые топи через некоторое время сменились гипновыми или тра-

вяными, а затем облесились. Строение некоторых менее глубоких торфяников

также говорит о вторичном генезисе возникших на их поверхности лесов (фа-

ции 20, 60 и 63).

Уже говорилось о том, что важными формами рельефа, обладающими су-

щественным индикационным значением для местности 2.2, являются долины

мелких рек. В долинах выделяются склоны, занятые урочищем 2.2.2. Степень

выраженности этих элементов долин зависит от общей расчлененности релье-

фа. Если она мала, склоны короткие и пологие, а днища широкие и плоские,

если велика - склоны, напротив, длинные и крутые, а днища узкие и слабо за-

болоченные (см. рис. 4.11* урочище 2.2.4).

4.2.3.

Результаты исследований топологических закономерностей

В болотоведении в настоящее время разработана довольно подробная ланд-

шафтная классификация болот, первый вариант которой был предложен Е.А.Гал-

киной /1946/. Основная единица такой классификации - болотное урочище.

Классификация в дальнейшем уточнялась и улучшалась и в наиболее совершен-

ном,

на наш взгляд, виде содержится в работах Е.А.Галкиной /1959/ и Е.А.Гал-

киной и В.Н.Кирюшкина /1969/. Объектами, послужившими основой классифи-

кации, были болота северо-запада РСФСР, и потому она недостаточно полно

€14

—, I , , 1

7200 7000 6800 6600 6400 6200

—I

1 1 1 1 1

6000 5800 5600 5400 5200 5000

Бугристо - эападилныА

отражает западно-сибирские условия. К.Е.Иванов /1975/, учитывая теорети-

ческие посылки Е.А.Галкиной, разработал классификацию, где полнее отражен

характер болот Западной Сибири. В этой классификации сложные болотные

урочища, т.е. образованные слиянием простых урочищ, указаны только для во-

дораздельных пространств. Наши исследования свидетельствуют, что на Запад-

но-Сибирской равнине такие урочища типичны для всех геоморфологических

уровней. Нами выделены следующие виды этих урочищ.

1.

Притеррасно-пологосклоновое болото (см. рис. 4.10-4.11, схема 4.1)

охватывает тыловую часть террасы, маскируя тыловой шов, и простирается

дальше по террасовой площадке, не доходя до бровки.

2.

Старично-притеррасное (см. рис. 4.9) формируется в том случае,

когда старичное болото, находясь вблизи уступа, слилось с болотом, находя-

щимся у подножия уступа.

3.

Скрытопритеррасное пологосклоновое болото (см. схема 4.1, г; рис.

4.5, разрезы 5/61, 7/61, 41/61), располагаясь на нижней террасе, покры-

вает уступ, расположенный выше, сливается с находящимся над ней болотным

урочищем, но резко отличается от него характером стратиграфии торфяной

залежи и растительностью.

4.

Болото, покрывающее рельеф (см. схему 4.1

,е;

рис. 4.5,а, б), об-

разуется на всех геоморфологических уровнях (не только на водоразделах) в

местах с плоской поверхностью.

5. Бугристо (бугрово)-западинный лесоболотный комплекс (см. рис. 4.12-

4.13) также широко распространен на территориях с плоской поверхностью

на всех геоморфологических уровнях, но встрече» только в местах, занятых

покровными суглинками.

6. Очень сложная болвтная система - захватывает одновременно несколь-

5 Зак. 129

65

ко геоморфологических уровней (транстеррасовая болотная система Тугулан-

ской котловины - рис. 4.14; схема 4.1).

7. Поименно-притеррасное - охватывает пойменную часть террасы и ты-

ловую, не заливаемую пойменными водами.

8. Пойме нно-пологосклоновое - охватывает пойменную часть террасы и

прилегающую часть площадки; отличается от предыдущего тем, что не дохо-

дит до притеррасной (тыловой) части.

Приведенные материалы согласуются с данными и подтверждают мнение,

что болота на Западно-Сибирской равнине являются фактором, в значитель-

ной степени сгладившим первоначальный минеральный мезорельеф. Однако это

не является, на наш взгляд, свидетельством современной агрессивности бо-

лот. Там, где она выражена, торфонакопление следует рельефу, в результате

чего образуются болота-плащи /Кац,

1971/,

а не сглаживают его.

Высокая заболоченность равнины вызвана не столько климатическими,

сколько топогидрологическими условиями, причем не только современными,

но и прошлых эпох, в чем следует согласиться с Л.В.Шумиловой /1969/.

Вообще, возвращаясь к разделу 2.1.2 о соотношении лесо- и болотообразова-

тельного процессов, заметим, что даже в условиях океанического климата

его роль в заболачивании лесов, по-видимому, несколько преувеличивается

за счет преуменьшения геоморфологического и гидрологического факторов.

Так, П.П.Залитис /1983/ установил, что в Латвии основной причиной заболо-

ченности лесов является не избыток осадков, а увлажнение почв подземны-

ми напорными водами, под воздействием которых образовалось 86% лесов

на торфяных и 60% на избыточно увлажненных минеральных почвах.

5. БИОГЕОШНОТИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛЕСА И БОЛОТА

5.1.

ВЛИЯНИЕ ГИДРОТЕРМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

НА ДРЕВОСТОЙ ЛЕСОБОЛОТНЫХ БИОГЕОЦЕНОЗОВ

5.1.1.

Объекты исследований

Исследования проводились на расположенном в южно-таежной подзоне в

междуречье Оби и Томи Томском стационаре Института леса и древесины

им.

В.Н.Сукачева СО АН СССР.

Киргизное болото (первый объект) - наибольшое (180 га) урочище бес-

сточной котловины на водоразделе. Поверхность торфяника выпуклой формы.

Почти на всей территории, за исключением сильно обводненных окраек, тор-

фяник, мощность которого достигает 5 м, покрыт олиготрофными болотными

сосняками и лес о( сое ново )-топяными фациями с древостоями пироге иного про-

исхождения в возрасте* 100-120 лет. Наивысшие таксационные показатели

у древостоев на склонах торфяника, где больше уклоны поверхности.

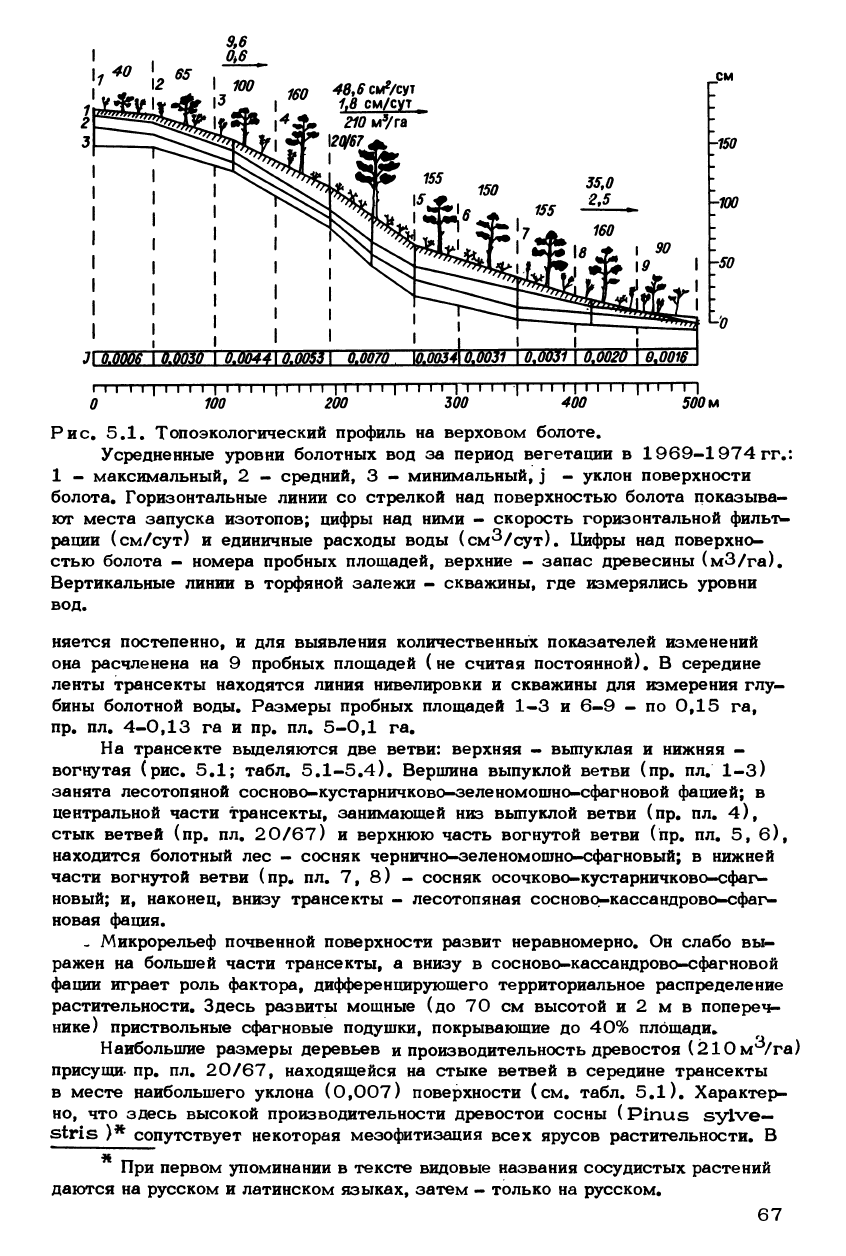

Объект, где проводились исследования, в дальнейшем будем называть

трансектой на верховом болоте. Длина ее 500 м. Она проложена от верши-

ны болотного массива в направлении максимального уклона поверхности до

нижней части склона, где запасы древесины снижаются. Трансекта выбрана

таким образом, что пересекает постоянную пробную площадь (пр. пл.) 20/67

(0,25 га), где проводились исследования первичной биологической продуктив-

ности. Эта пробная площадь характеризует участок, где обнаружена максималь-

ная на массиве производительность древостоя. Фитоценоз на трансекте изме-

66

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 11 I I I I I I I I I I I I I 11 I I I I I I I I 111 I I I

0

100 200 ZOO 400 500м

Рис. 5.1. Топоэкологический профиль на верховом болоте.

Усредненные уровни болотных вод за период вегетации в 1969-1974 гг.:

1 - максимальный, 2 - средний, 3 - минимальный, j - уклон поверхности

болота. Горизонтальные линии со стрелкой над поверхностью болота показыва-

ют места запуска изотопов; цифры над ними - скорость горизонтальной фильт-

рации (см/сут) и единичные расходы воды (см^/сут). Цифры над поверхно-

стью болота - номера пробных площадей, верхние - запас древесины (мЗ/га).

Вертикальные линии в торфяной залежи - скважины, где измерялись уровни

вод.

няется постепенно, и для выявления количественных показателей изменений

она расчленена на 9 пробных площадей (не считая постоянной). В середине

ленты трансекты находятся линия нивелировки и скважины для измерения глу-

бины болотной воды. Размеры пробных площадей 1-3 и 6-9 - по 0,15 га,

пр.

пл. 4-0,13 га и пр. пл. 5-0,1 га.

На трансекте выделяются две ветви: верхняя - выпуклая и нижняя -

вогнутая (рис. 5.1; табл. 5.1-5.4). Вершина выпуклой ветви (пр. пл. 1-3)

занята лесотопяной сосново-кустарничково-зеленомошно-сфагновой фацией; в

центральной части трансекты, занимающей низ выпуклой ветви (пр. пл. 4),

стык ветвей (пр. пл. 20/67) и верхнюю часть вогнутой ветви (пр. пл. 5, б),

находится болотный лес - сосняк чернично-зеленомошно-сфагновый; в нижней

части вогнутой ветви (пр* пл. 7, 8) - сосняк осочково-кустарничково-сфаг—

новый; и, наконец, внизу трансекты - лесотопяная сосново-кассандрово-сфаг-

новая фация.

- Микрорельеф почвенной поверхности развит неравномерно. Он слабо вы-

ражен на большей части трансекты, а внизу в сосново-кассандрово-сфагновой

фации играет роль фактора, дифференцирующего территориальное распределение

растительности. Здесь развиты мощные (до 70 см высотой и 2 м в попереч-

нике) приствольные сфагновые подушки, покрывающие до 40% площади.

Наибольшие размеры деревьев и производительность древостоя (210м

3

/га)

присущи пр. пл. 20/67, находящейся на стыке ветвей в середине трансекты

в месте наибольшего уклона (0,007) поверхности (см. табл. 5.1). Характер-

но,

что здесь высокой производительности древостой сосны (Pinus sylve—

stris )* сопутствует некоторая мезофитизация всех ярусов растительности. В

з{

При первом упоминании в тексте видовые названия сосудистых растений

даются на русском и латинском языках, затем - только на русском.

67

68

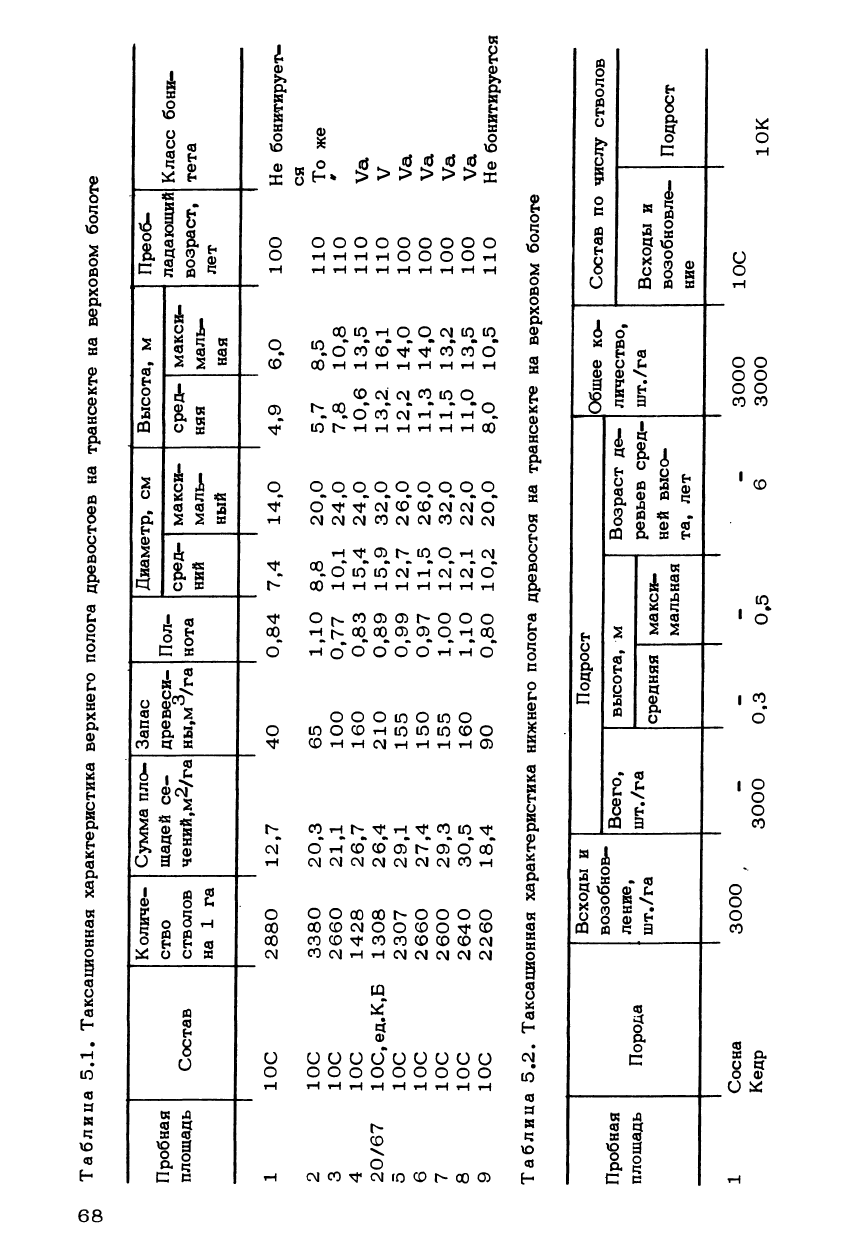

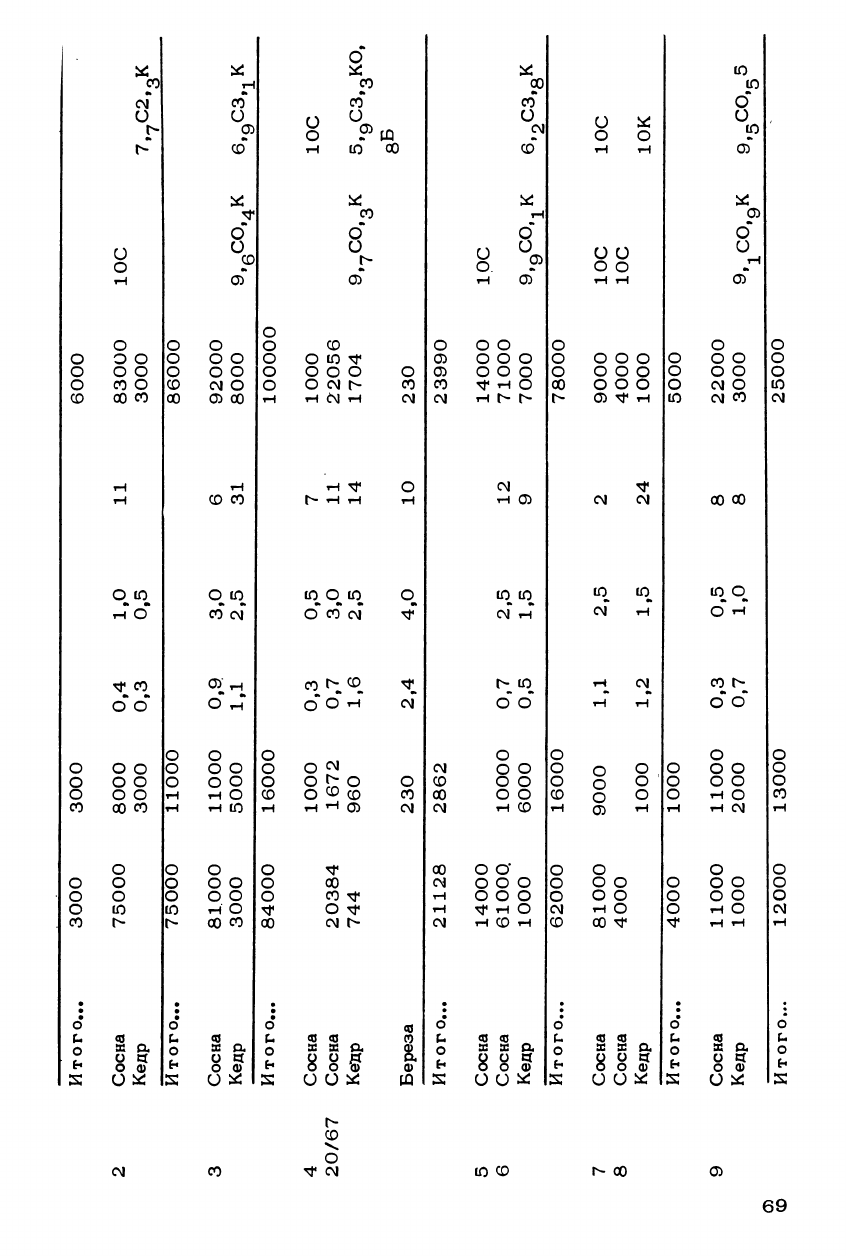

Таблица

5.1.

Таксационная характеристика верхнего полога

древостоев

на

трансекте

на

верховом болоте

I

Количе-

I

Сумма пло-

I

Запас

I

Диаметр,

см I

Высота,

м

I

Преоб-

I

Пробная

ство

щадей

се-

древеси-

Пол-

\ I

А

падающий Класс бони-

к

^ * 9/ 3/

сред-

макси-

сред-

макси-

площадь

Состав

стволов чений,м^/га ны,м

/га

нота

-

возраст,

тета

,

ний

маль-

няя

маль-

*~ •

на

1 га JL

лет

ный

ная

1

ЮС 2880 12,7 40 0,84 7,4 14,0 4,9 6,0 100

Не

бонитирует-

ся

2

ЮС 3380 20,3 65 1,10 8,8 20,0 5,7 8,5 110 То же

3

ЮС 2660 21,1 100 0,77 10,1 24,0 7,8 10,8 110

4

ЮС 1428 26,7 160 0,83 15,4 24,0 10,6 13,5 110 Va

20/67

ЮС,ед.К,Б

1308 26,4 210 0,89 15,9 32,0 13,2. 16,1 110 V

5

ЮС 2307 29,1 155 0,99 12,7 26,0 12,2 14,0 100 Va

6

ЮС 2660 27,4 150 0,97 11,5 26,0 11,3 14,0 100 Va

7

ЮС 2600 29,3 155 1,00 12,0 32,0 11,5 13,2 100 Va

8

ЮС 2640 30,5 160 1,10 12,1 22,0 11,0 13,5 100 Va

9

ЮС 2260 18,4 90 0,80 10,2 20,0 8,0 10,5 110

Не бонитируется

Таблица

5.2.

Таксационная характеристика нижнего полога древостоя

на

трансе

кте

на

верховом болоте

I

Всходы

и I

Подрост

С^ I ~

^

1

Общее

ко-

Состав

по

числу стволов

г,

* \

возобнов-

пг 1 г-г

Пробная

Всего,

высота,

м

Возраст

де-

личество,

i

площадь

Порода

\

7

'

шт./га

1

ревьев

сред-

шт./га

Всхопы

и

шт./га средняя

макси-

- Z \ „

w

a

r,r.«o„

ней

высо

""

возобновле-

Подрост

I

I I I

I

мальная i

i i i

та,

лет ние

1

Сосна

3000 , - 3000 ЮС

Кедр

' 3000 0,3 0,5 6 3000 10К

69

Итого...

3000 3000 6000

2

Сосна

75000

8000

0,4 1,0 11 83000 ЮС

Кедр

3000 0,3 0,5 3000

7,

?

С2,

3

К

Итого...

75000 11000 86000

3

Сосна

81000 11000 0,9 3,0 6 92000

Кедр

3000 5000 1,1 2,5 31 8000

9,

6

СО,

4

К

б^СЗ^К

Итого...

84000 16000 100000

4

Сосна

1000 0,3 0,5 7 1000 ЮС

20/67

Сосна

20384 1672 0,7 3,0 11 22056

Кеър

744 960 1,6 2,5 14 1704

9,

?

СО,

3

К 5,

д

СЗ,

3

КО,

8Б

Береза

230 2,4 4,0 10 230

Итого...

21128 2862 23990

5

Сосна

14000 14000 ЮС

6

Сосна

6100Q

10000 0,7 2,5 12 71000

Кедр

1000 6000 0,5 1,5 9 7000

9,

Q

CO,

К

6

fo

C3,

Q

K

Ь?

1 2 о

Итого...

62000 16000 78000

7 Сосна

81000 9000 1,1 2,5 2 9000 ЮС ЮС

8

Сосна

4000 4000 ЮС

Кедр

1000 1,2 1,5 24 1000 10К

Итого...

4000 1000 5000

9

Сосна

11000 11000 0,3 0,5 8 22000

Кедр

1000 2000 0,7 1,0 8 3000 9.

СО,

л

К

9,

с

СО,

с

5

19 о о

Итого...

12000 13000 25000

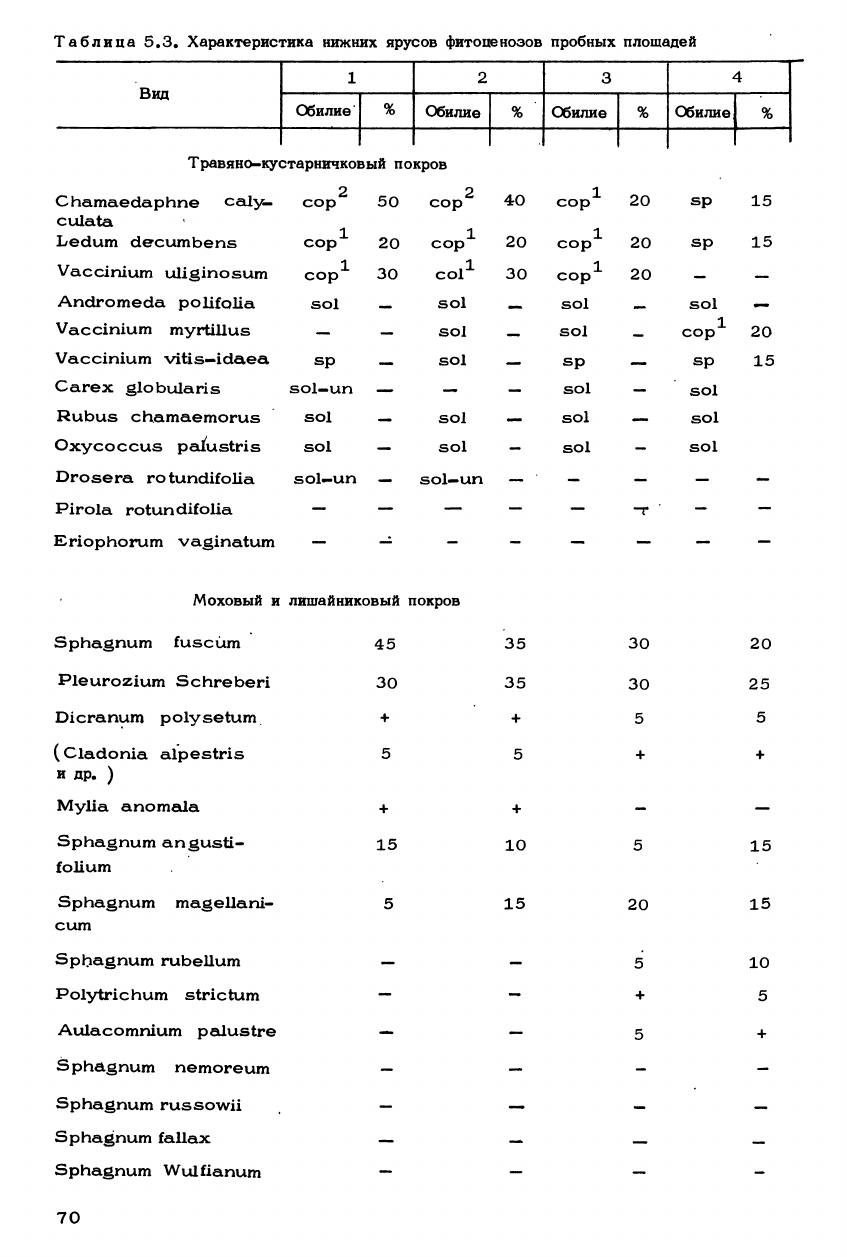

Таблица 5.3. Характеристика нижних ярусов фитоценозов пробных площадей

Вид

Обилие

Обилие %

Обилие % Обилие) %

Травяно-кустарничковый покров

Chamaedaphne caly- cop

culata

Ledum decumbens

Vaccinium uliginosum

Andromeda polifolia

Vaccinium myrtillus

Vaccinium vitis—idaea

Carex globularis

Rubus chamaemorus

Oxycoccus pajfustris

Drosera rotundifolia

Pirola rotundifolia

Eriophorum vaginatum

2

cop

1

cop

1

cop

sol

—

sp

sol—un

sol

sol

sol—un

~"

50

20

30

—

-

—

—

—

-

-

•""•

2

cop

1

cop

.1

col

sol

sol

sol

—

sol

sol

sol—un

-"""

40

20

30

—

—

—

-

—

-

— •

~—

1

cop

1

cop

1

cop

sol

sol

sp

sol

sol

sol

-

•—

20

20

20

—

-

—

-

—

-

-

-r

sp

sp

-

sol

1

cop

sp

sol

sol

sol

-

"•"

15

15

—

—

20

15

-

—

Моховый и лишайниковый покров

Sphagnum fuscum

Pleurozium Schreberi

Dicranum polysetum

(Cladonia alpestris

и др. )

Mylia a no mala

Sphagnum angusti-

folium

45

30

+

5

+

15

35

35

+

5

+

10

30

30

5

+

-

5

20

25

5

+

—

15

Sphagnum magellani-

cum

Sphagnum rubellum

Polytrichum strictum

Aulacomnium palustre

Sphagnum nemoreum

Sphagnum russowii

Sphagnum fallax

Sphagnum Wulfianum

15

20

5

+

15

10

5

70