Глебов Ф.З. Взаимоотношения леса и болота в таежной зоне

Подождите немного. Документ загружается.

ских профилей, а также принципы ландшафтно-структурного картографирования

в Тугуланской котловине разрешили выявить ландшафтную структуру ключе-

вого участка (рис. 4.6-4.8),. в бассейне р. Ларьеган (схема 4.2) /Глебов,

Седых, 1985/.

В классификации строго выдержаны принцип возрастания детализации

классификационных критериев по мере дробления таксонов и структурный прин-

цип.

Наиболее крупные единицы - ландшафты - выделены по обобщенным ас-

социациям типов рельефа с приуроченными к ним генетическим типам отложе-

ний.

Растительность характеризуется на уровне типов.

При выделении местностей признаками рельефа послужили общий уклон и

степень расчленения поверхности и ее макроформы, а минеральных отложений -

условия их образования. Критерий автоморфной растительности - класс фор-

маций^ Болота охарактеризованы особенностями водно-минерального питания

и типами торфяной залежи.

Наиболее мелкие таксоны классификации - сложные* урочища (включаю-

щие как автоморфные, так и гидроморфные простые урочища) - выделены по

мезоформам рельефа и вещественному составу отложений. Критерий выделе-

ния лесной растительности - формация, болот - трофность торфяной залежи

и фитоценозов, а также состав простых урочищ и фаций.

Общий критерий выделения всех таксонов - их структура, т.е. перечень

и расположение единиц более мелкого ранга относительно друг друга.

4.2.2.1.

Гидроморфные комплексы ландшафта 1

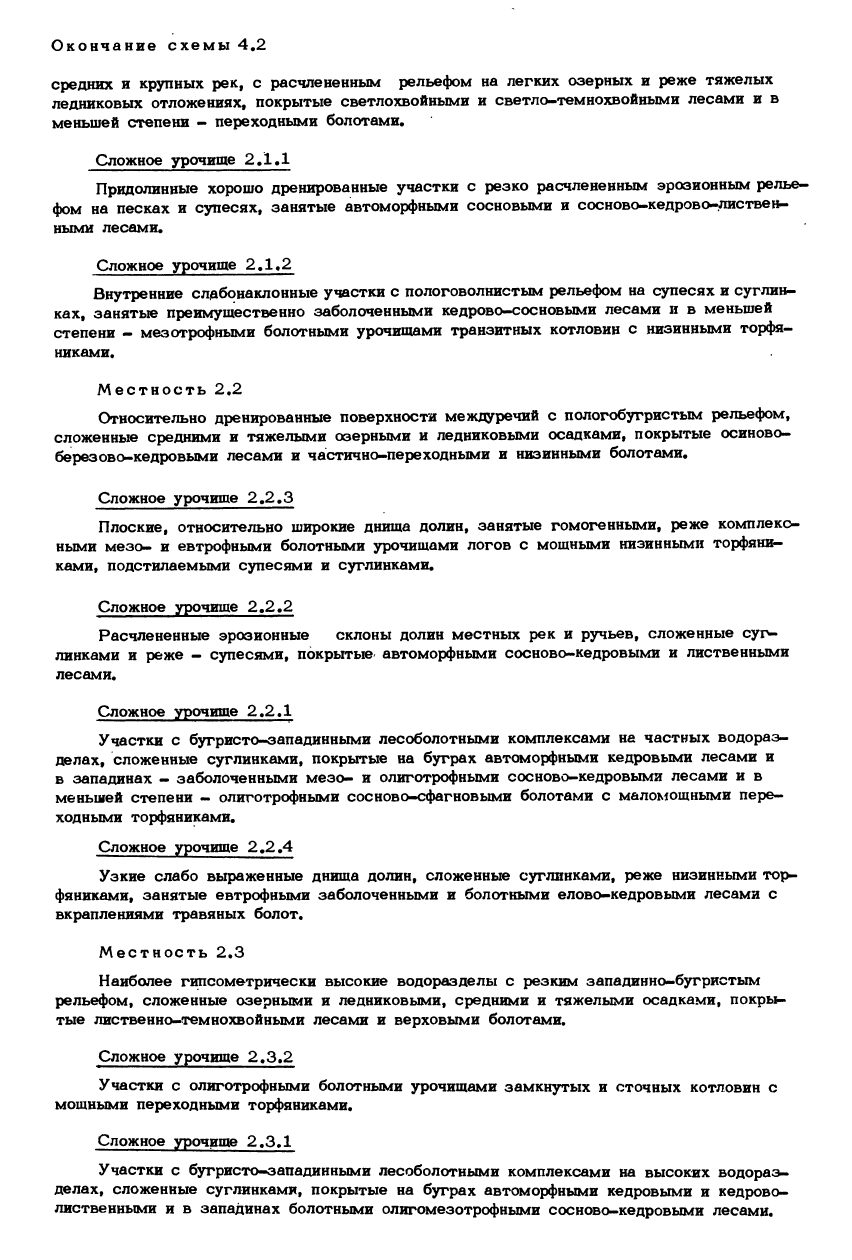

На основе сплошного дешифрирования снимков (300 шт.) М 1:50 000

выявлены объединения фаций, являющиеся звеньями ряда возрастания гидро-

морфизма, соответствующими данному масш-

табу снимков, и вычеслены доли таких объе-

динений в основных компонентах ландшафтной

структуры площади ключевого участка (табл.

4.7).

Ландшафт 1 по сравнению, с ландшафтом

2 заболочен значительно сильнее. Здесь 88%

площади приходится на гидро- и полугидро-

морфные объединения фаций, а среди них аб-

солютно преобладают верховые комплексные

сильно обводненные болота, образующие сплош-||

ные очень большие по площади системы. На

автоморфные леса, преимущественно кедро-

вые, приходится всего 12%.

Важно отметить, что низменная равнина

находится на второй после поймы и первой

надпойменной террасы Оби ступени рельефа,

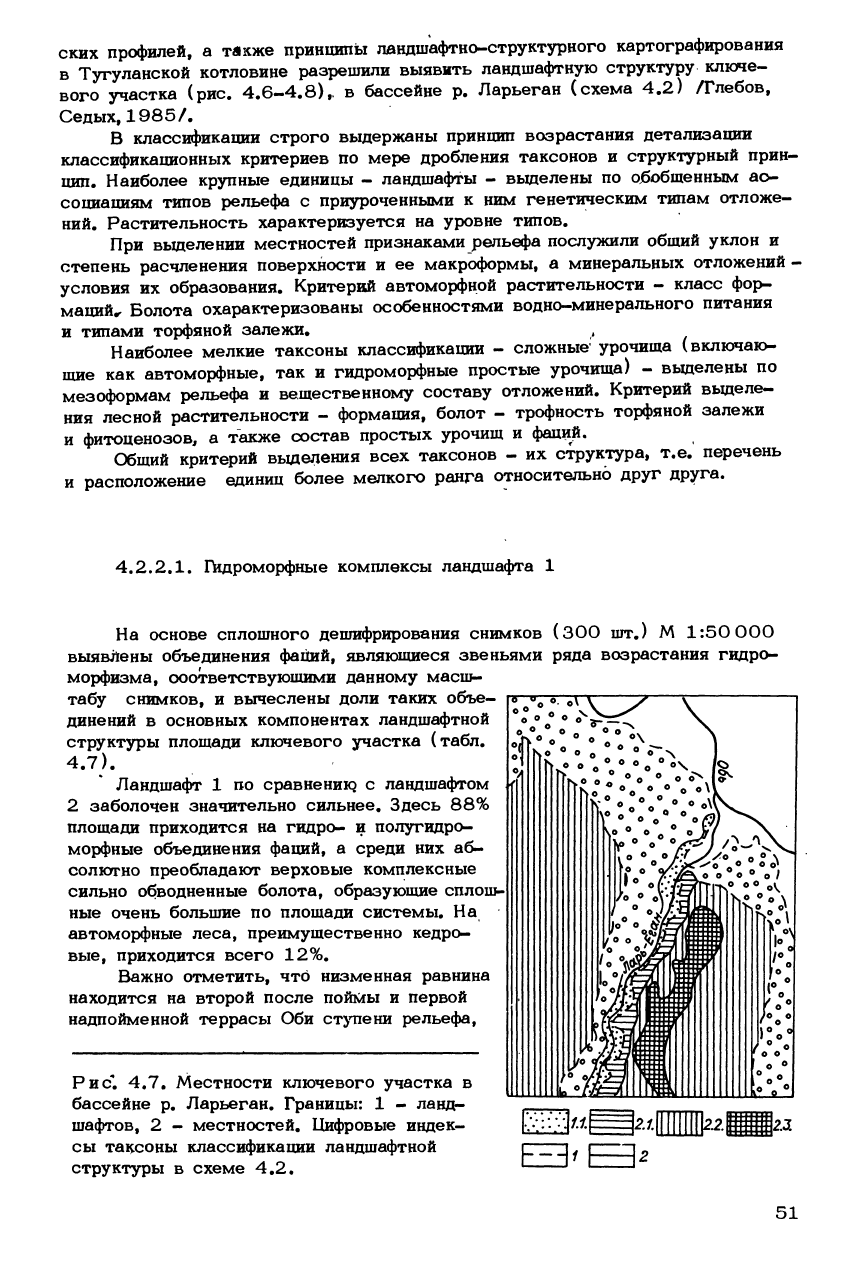

Рис*. 4.7. Местности ключевого участка в

бассейне р. Ларьеган. Границы: 1 - ланд-

шафтов, 2 - местностей. Цифровые индек-

сы таксоны классификации ландшафтной

структуры в схеме 4.2.

51

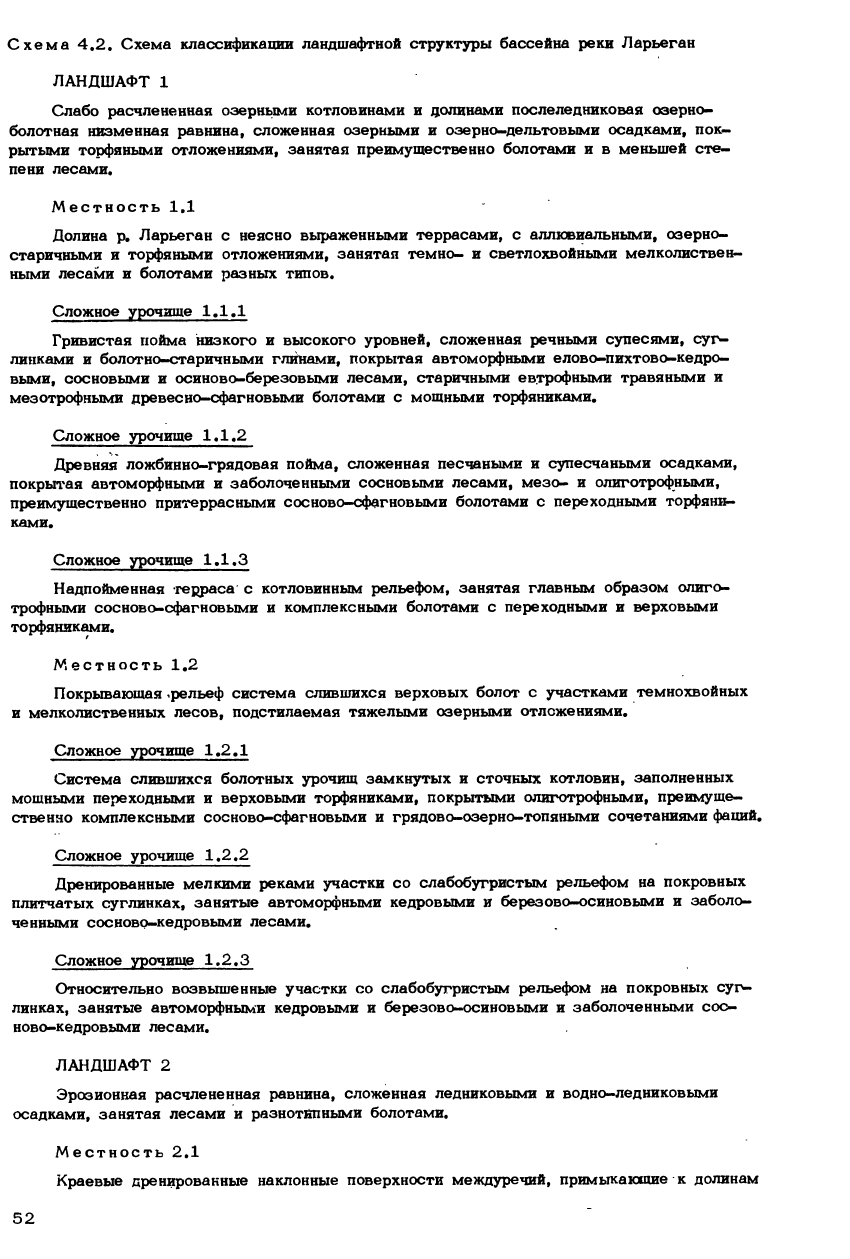

Схема 4.2. Схема классификации ландшафтной структуры бассейна реки Ларьеган

ЛАНДШАФТ 1

Слабо расчлененная озерными котловинами и долинами послеледниковая озерно-

болотная низменная равнина, сложенная озерными и озерно-дельтовыми осадками, пок-

рытыми торфяными отложениями, занятая преимущественно болотами и в меньшей сте-

пени лесами.

Местность 1.1

Долина р. Ларьеган с неясно выраженными террасами, с аллювиальными, озерно-

старичными и торфяными отложениями, занятая темно- и светлохвойными мелколиствен-

ными лесами и болотами разных типов.

Сложное урочище 1.1.1

Гривистая пойма низкого и высокого уровней, сложенная речными супесями, суг-

линками и болотно-старичными глинами, покрытая автоморфными елово-пихтово-кедро-

выми, сосновыми и осиново-березовыми лесами, старинными евтрофными травяными и

мезотрофными древес но—сфагновыми болотами с мощными торфяниками.

Сложное урочище 1.1.2

Древняя ложбинно-грядовая пойма, сложенная песчаными и супесчаными осадками,

покрытая автоморфными и заболоченными сосновыми лесами, мезо— и олиготрофными,

преимущественно притеррасными сосново-сфагновыми болотами с переходными торфяни-

ками.

Сложное урочище 1.1.3

Надпойменная терраса с котловинным рельефом, занятая главным образом олиго-

трофными сосново-сфагновыми и комплексными болотами с переходными и верховыми

торфяниками.

Местность 1.2

Покрывающая .рельеф система слившихся верховых болот с участками темнохвойных

и мелколиственных лесов, подстилаемая тяжелыми озерными отложениями.

Сложное урочище 1.2.1

Система слившихся болотных урочищ замкнутых и сточных котловин, заполненных

мощными переходными и верховыми торфяниками, покрытыми олиготрофными, преимуще-

ственно комплексными сосново-сфагновыми и грядово-озерно-топяными сочетаниями фаций.

Сложное урочище 1.2.2

Дренированные мелкими реками участки со слабобугристым рельефом на покровных

плитчатых суглинках, занятые автоморфными кедровыми и березово-осиновыми и заболо-

ченными сое ново-кедровыми лесами.

Сложное урочище 1.2.3

Относительно возвышенные участки со слабобугристым рельефом на покровных суг-

линках, занятые автоморфными кедровыми и березово-осиновыми и заболоченными сос-

ново-кедровыми лесами.

ЛАНДШАФТ 2

Эрозионная расчлененная равнина, сложенная ледниковыми и водно-ледниковыми

осадками, занятая лесами и разнотипными болотами.

Местность 2.1

Краевые дренированные наклонные поверхности междуречий, примыкающие к долинам

52

Окончание схемы 4.2

средних и крупных рек, с расчлененным рельефом на легких озерных и реже тяжелых

ледниковых отложениях, покрытые светлохвойными и светло-темнохвойными лесами и в

меньшей степени - переходными болотами.

Сложное урочище 2.1.1

Придолинные хорошо дренированные участки с резко расчлененным эрозионным релье-

фом на песках и супесях, занятые автоморфными сосновыми и сосново-кедрово-листвен-

ными лесами.

Сложное урочище 2.1.2

Внутренние слабонаклонные участки с пологоволнистым рельефом на супесях и суглин-

ках, занятые преимущественно заболоченными кедрово-сосновыми лесами и в меньшей

степени - мезотрофными болотными урочищами транзитных котловин с низинными торфя-

никами.

Местность 2.2

Относительно дренированные поверхности междуречий с пологобугристым рельефом,

сложенные средними и тяжелыми озерными и ледниковыми осадками, покрытые осиново-

березово-кедровыми лесами и частично-переходными и низинными болотами.

Сложное урочище 2.2.3

Плоские, относительно широкие днища долин, занятые гомогенными, реже комплекс-

ными мезо- и евтрофными болотными урочищами логов с мощными низинными торфяни-

ками, подстилаемыми супесями и суглинками.

Сложное урочище 2.2.2

Расчлененные эрозионные склоны долин местных рек и ручьев, сложенные суг-

линками и реже - супесями, покрытые автоморфными сосново-кедровыми и лиственными

лесами.

Сложное урочище 2.2.1

Участки с бугристо-западинными лесоболотными комплексами на частных водораз-

делах, сложенные суглинками, покрытые на буграх автоморфными кедровыми лесами и

в западинах - заболоченными мезо- и олиготрофными сосново-кедровыми лесами и в

меньшей степени - олиготрофными сосново-сфагновыми болотами с маломощными пере-

ходными торфяниками.

Сложное урочище 2.2.4

Узкие слабо выраженные днища долин, сложенные суглинками, реже низинными тор-

фяниками, занятые евтрофными заболоченными и болотными елово-кедровыми лесами с

вкраплениями травяных болот.

Местность 2.3

Наиболее гипсометрически высокие водоразделы с резким западинно-бугристым

рельефом, сложенные озерными и ледниковыми, средними и тяжелыми осадками, покры-

тые лиственно-темнохвойными лесами и верховыми болотами.

Сложное урочище 2.3.2

Участки с олиготрофными болотными урочищами замкнутых и сточных котловин с

мощными переходными торфяниками.

Сложное урочище 2.3.1

Участки с бугристо-западинными лесоболотными комплексами на высоких водораз-

делах, сложенные суглинками, покрытые на буграх автоморфными кедровыми и кедрово-

листвеиными и в западинах болотными олигомезотрофными сосново-кедровыми лесами.

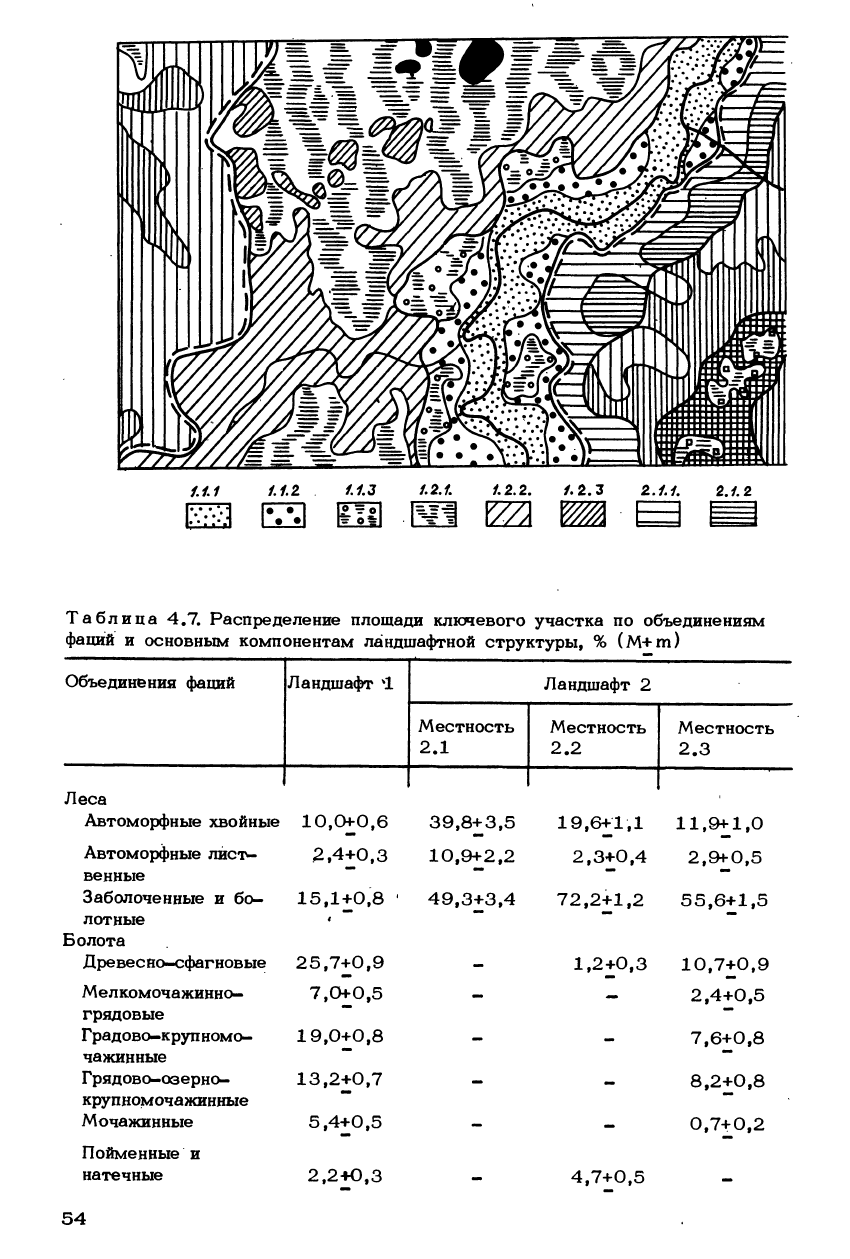

/././

1.1.1 1.1.3

1.2.1. 1.2.2.

/.2.3

2.1.1.

ps шиш в

2.1.2

Таблица 4.7. Распределение площади ключевого участка по объединениям

фаций и основным компонентам ландшафтной структуры, % (М+т)

Объединения фаций

Леса

Автоморфные хвойные

Автоморфные лист-

венные

Заболоченные

и бо-

лотные

Болота

Древесно-сфагновые

Мелкомочажинно-

грядовые

Градово-круп

номо-

чажинные

Грядово-озерно-

крупномочажинные

Мочажинные

Пойменные

и

натечные

Ландшафт

*1

10,00,6

.2,4+0,3

15,1+0,8

'

«

25,7+0,9

7,0+0,5

19,0+0,8

13,2+0,7

5,4+0,5

2,2+0,3

Местность

2.1

39,8+3,5

10,9+2,2

49,3+3,4

-

-

-

-

-

—

Ландшафт

2

Местность

2.2

19,6+1,1

2,3+0,4

72,2+1,2

1,2+0,3

—

-

-

-

4,7+0,5

Местность

2.3

11,9+1,0

2,00,5

55,6+1,5

10,7+0,9

2,4+0,5

7,6+0,8

"

8,2+0,8

0,7+0,2

—

54

т ш ш т н н< и* н*

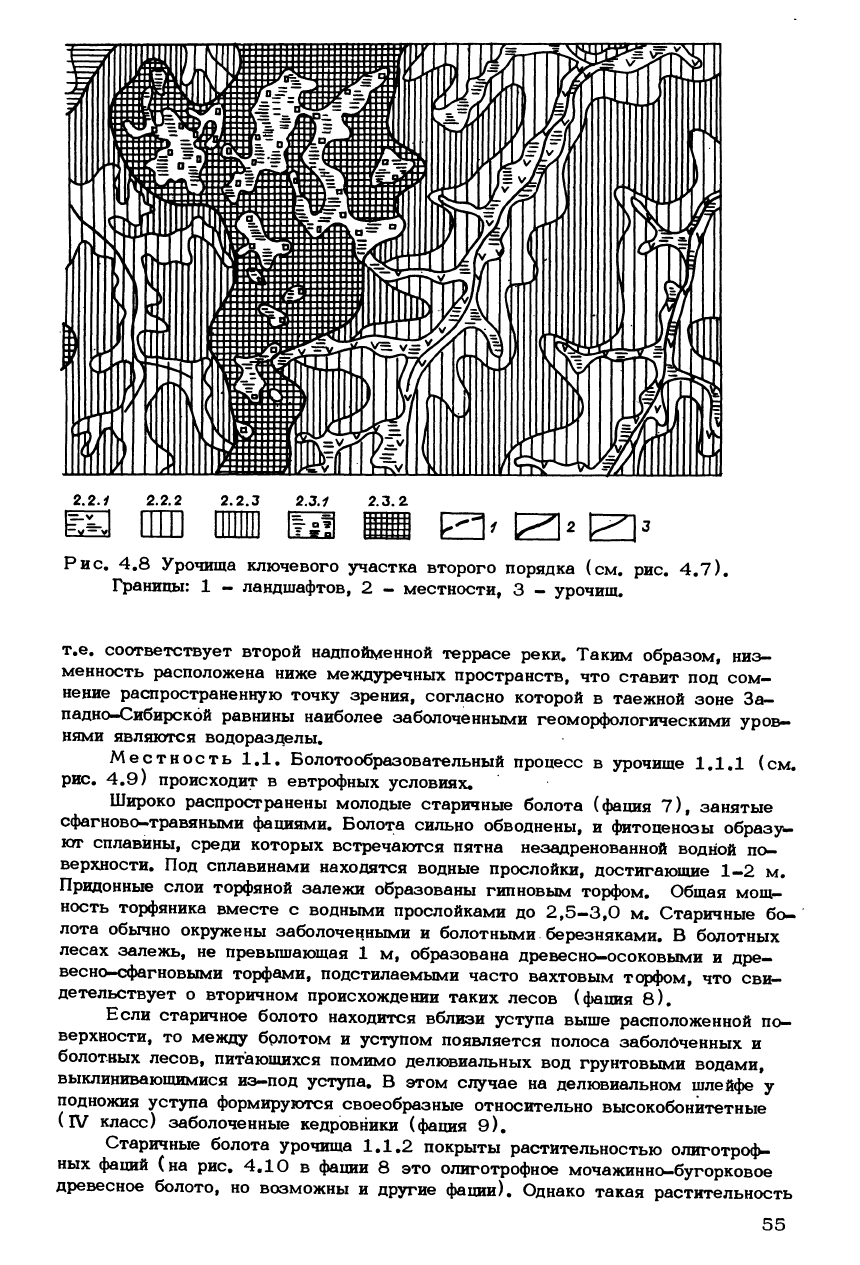

Рис. 4.8 Урочища ключевого участка второго порядка (см. рис. 4.7).

Границы: 1 - ландшафтов, 2 - местности, 3 - урочищ.

т.е. соответствует второй надпойменной террасе реки. Таким образом, низ-

менность расположена ниже междуречных пространств, что ставит под сом-

нение распространенную точку зрения, согласно которой в таежной зоне За-

падно-Сибирской равнины наиболее заболоченными геоморфологическими уров-

нями являются водоразделы.

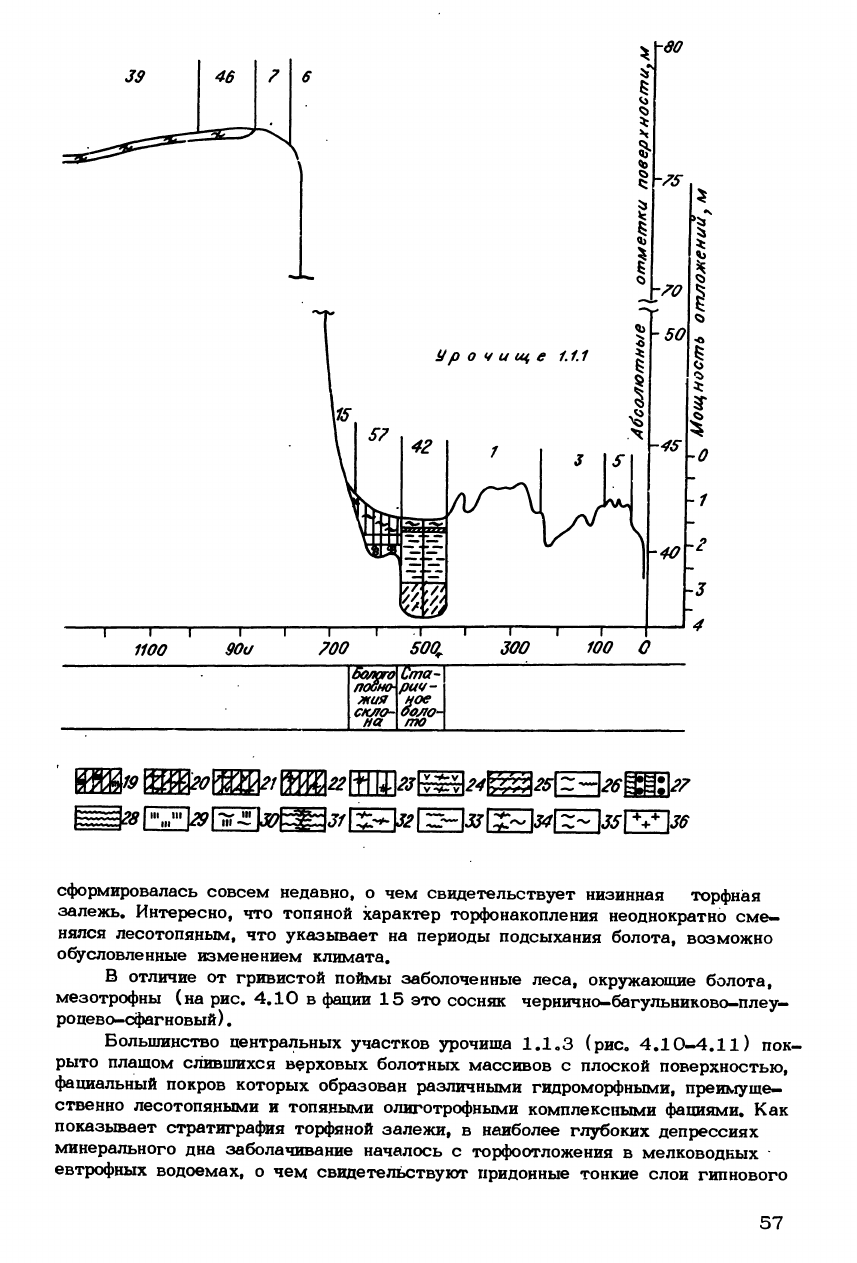

Местность 1.1. Болотообразовательный процесс в урочище 1.1.1 (см.

рис. 4.9) происходит в евтрофных условиях.

Широко распространены молодые старинные болота (фация 7), занятые

сфагново-травяными фациями. Болота сильно обводнены, и фитоценозы образу-

ют сплавины, среди которых встречаются пятна незадренованной водной по-

верхности. Под сплавинами находятся водные прослойки, достигающие 1-2 м.

Придонные слои торфяной залежи образованы гипновым торфом. Общая мощ-

ность торфяника вместе с водными прослойками до 2,5-3,0 м. Старичные бо-

лота обычно окружены заболоченными и болотными березняками. В болотных

лесах залежь, не превышающая 1 м, образована древесно-осоковыми и дре-

весно-сфагновыми торфами, подстилаемыми часто вахтовым торфом, что сви-

детельствует о вторичном происхождении таких лесов (фация 8).

Если старичное болото находится вблизи уступа выше расположенной по-

верхности, то между брлотом и уступом появляется полоса заболоченных и

болотных лесов, питающихся помимо делювиальных вод грунтовыми водами,

выклинивающимися из-под уступа. В этом случае на делювиальном шлейфе у

подножия уступа формируются своеобразные относительно высокобонитетные

(IV класс) заболоченные кедровники (фация 9).

Старичные болота урочища 1.1.2 покрыты растительностью олиготроф-

ных фаций (на рис. 4.10 в фации 8 это олиготрофное мочажинно-бугорковое

древесное болото, но возможны и другие фации). Однако такая растительность

55

Урочище 2.1.1

—т—

1900

т

—1 т

1700

2500 2300

2100

1500 1300

болото

\пропючЛ

котлоА

вины

Болото „

проточной

'котлованы

\г

№

BZB9'

№" №

Е2Э'

ED*

#

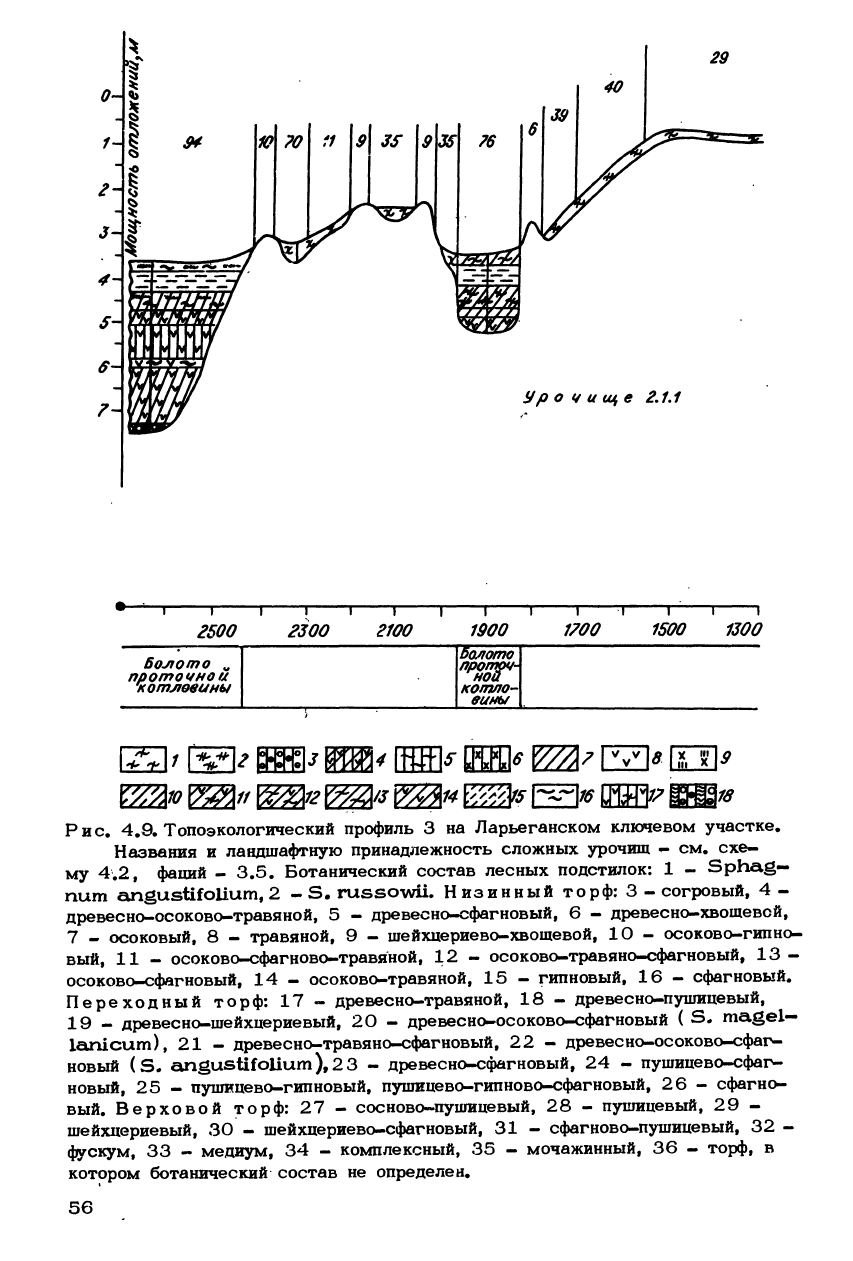

Рис. 4.9. Топоэкологический профиль 3 на Ларьеганском ключевом участке.

Названия и ландшафтную принадлежность сложных урочищ - см. схе-

му 4.2, фаций - 3.5. Ботанический состав лесных подстилок: 1 - Sphag-

num angustifolium, 2 - S. russowii. Низинный торф: 3 - согровый, 4 -

древесно-осоково-травяной, 5 - древесно-сфагновый, 6 - древес но-хвощевсй,

7 - осоковый, 8 - травяной, 9 - шейхцериево-хвощевой, 10 - осоково-гипно-

вый,

11 - осоково-сфагново-травяной, 12 - осоково-травяно-сфагновый, 13 -

осоково-сфагновый, 14 - осоково-травяной, 15 - гипновый, 16 - сфагновый.

Переходный торф: 17 - древесно-травяной, 18 - древесно-пушицевый,

19 - древесно-шейхцериевый, 20 - древесно-осоково-сфагновый ( S. magel—

lanicum), 21 - древесно-травяно-сфагновый, 22 - древес но-осоково-сфаг-

новый (S. angustifolium),23 - древесно-сфагновый, 24 - пушицево-сфаг-

новый, 25 - пупшцево-гипновый, пушицево-гипново-сфагновый, 26 - сфагно-

вый.

Верховой торф: 27 - сосново-пушицевый, 28 - пушицевый, 29 -

шейхдериевый, 30 - шейхцериево-сфагновый, 31 - сфагново-пушицевый, 32 -

фускум, 33 - медиум, 34 - комплексный, 35 - мочажинный, 36 - торф, в

котором ботанический состав не определен.

56

Y80

Ста

\puv-

ное ,

бомоЛ

то

БолдпА

повно\

жия

скло-\

на

сформировалась совсем недавно, о чем свидетельствует низинная торфная

залежь. Интересно, что топяной характер торфонакопления неоднократно сме-

нялся лесотопяным, что указывает на периоды подсыхания болота, возможно

обусловленные изменением климата.

В отличие от гривистой поймы заболоченные леса, окружающие болота,

мезотрофны (на рис. 4.10 в фации 15 это сосняк чернично-багульниково-плеу-

роцево-сфагновый).

Большинство центральных участков урочища 1.1.3 (рис. 4.10-4.11) пок-

рыто плащом слившихся верховых болотных массивов с плоской поверхностью,

фациальный покров которых образован различными гидроморфными, преимуще-

ственно лесотопяными и топяными олиготрофными комплексными фациями. Как

показывает стратиграфия торфяной залежи, в наиболее глубоких депрессиях

минерального дна заболачивание началось с торфоотложения в мелководных

евтрофных водоемах, о чем свидетельствуют придонные тонкие слои гипнового

57

Урочшие 1.1.3.

2000

1800

1600

1400

1200 1000

притерраснопологосклоновое болото

Рис. 4.10. Топоэкологический профиль 4 на Ларьеганском ключевом участ-

ке.

Усл. обозн. см. рис. 4.9.

Г

«о

1*1

5

3 _.

I

1

•и

S

Г

Урочище

1.1.3

—\ г

200

2500

3000

Лритеррохснопологоскпоновое

болото

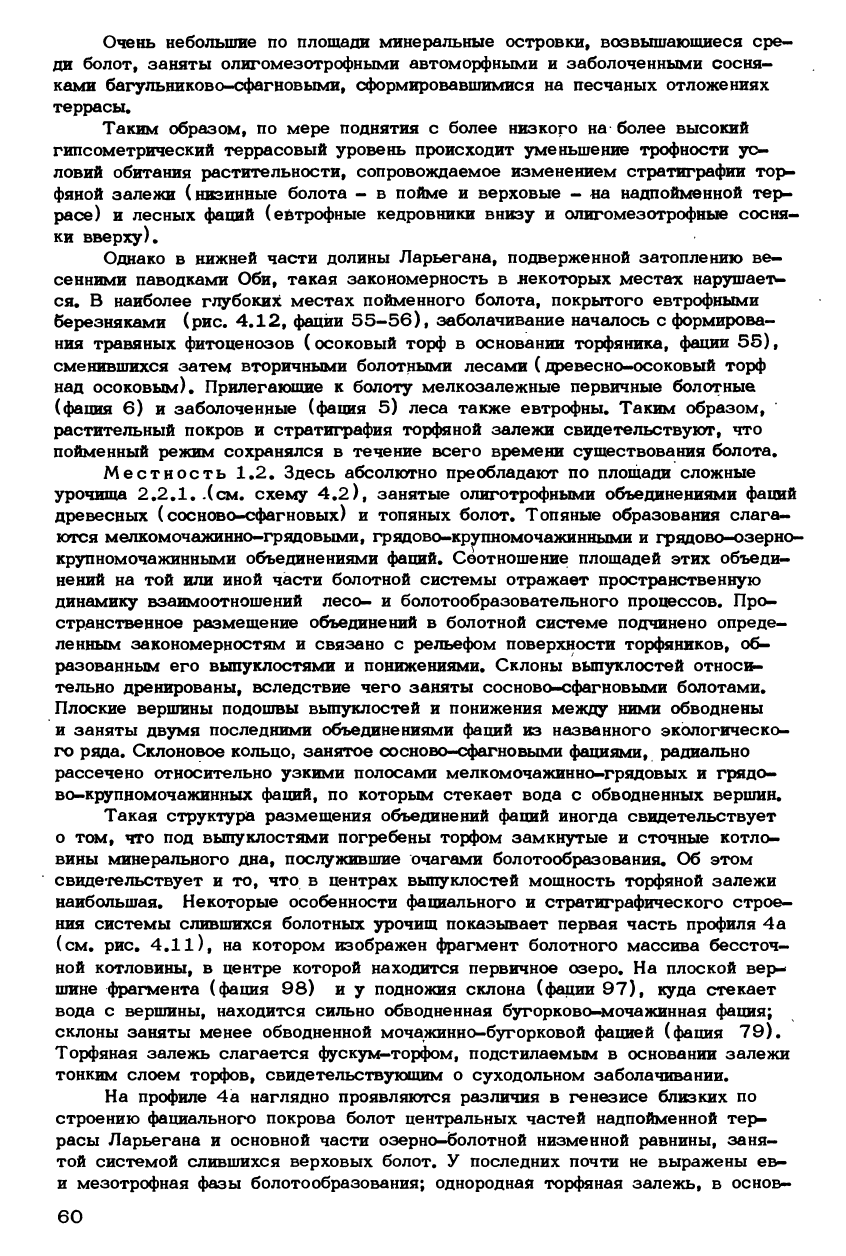

Рис. 4.11. Топоэкологический профиль 4а на Ларьеганском ключевом участ-

ке.

Усл. обозн. см. рис. 4.9.

торфа (рис. 4.11, фации 38-100). Из таких небольших по площади и немно-

гочисленных очагов болота распространились на окружающую территорию, за-

нятую в то время темнохвойными лесами. Ев- и мезотрофная стадии были

58

—r

0

51

49 ъ

i

—I—

800

—I—

600

—I—

400

—I—

200

78

r

h

У/>о

79

4uuu,ef.

2.2

53

97

Урочиш

98

7$

X / ^^EVV. лк, ^4^. и»<Ц, i

i__

~+-

л

ч-

J500

*00

4S00

Болото бесточмой

котлоеипы

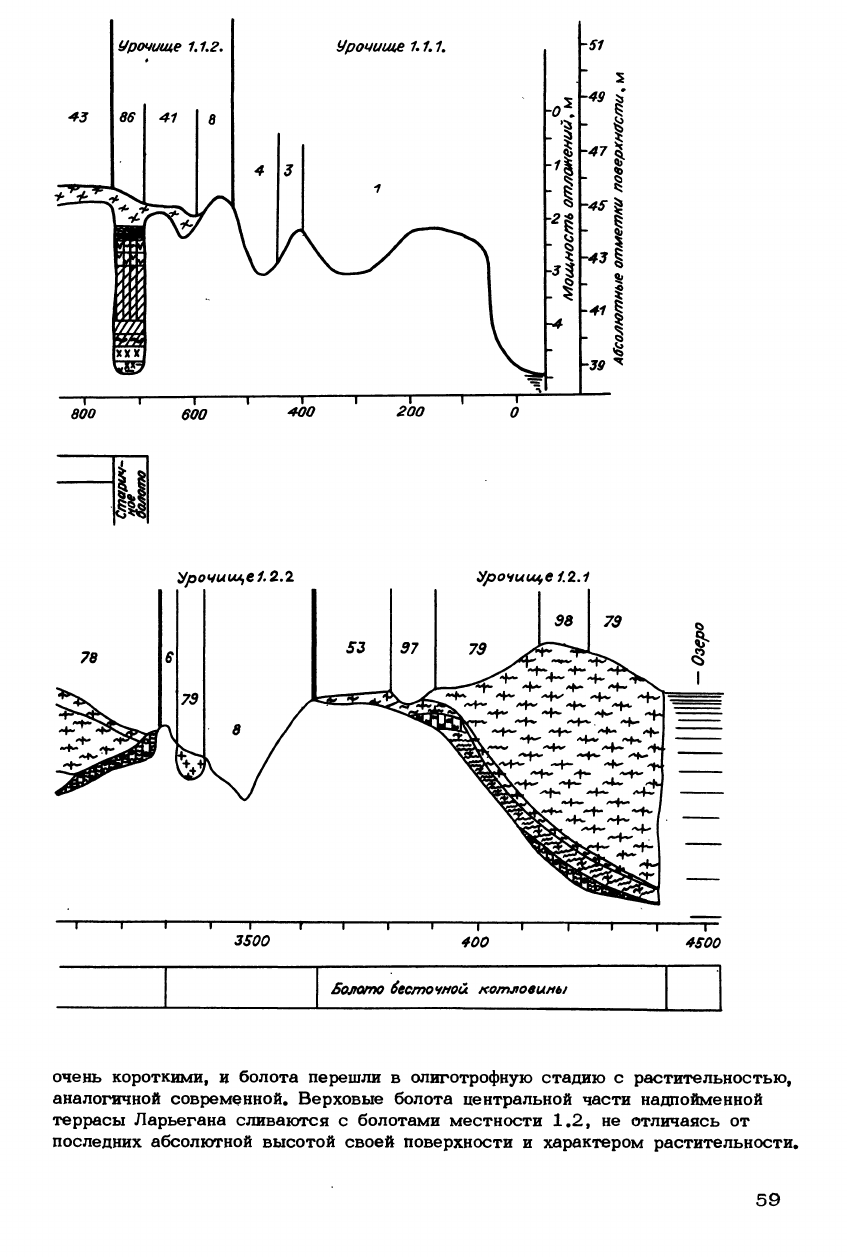

очень короткими, и болота перешли в олиготрофную стадию с растительностью,

аналогичной современной. Верховые болота центральной части надпойменной

террасы Ларьегана сливаются с болотами местности 1.2, не отличаясь от

последних абсолютной высотой своей поверхности и характером растительности.

59

Очень небольшие по площади минеральные островки, возвышающиеся сре-

ди болот, заняты олигомезотрофными автоморфными и заболоченными сосня-

ками багульниково-сфагновыми, сформировавшимися на песчаных отложениях

террасы.

Таким образом, по мере поднятия с более низкого на более высокий

гипсометрический террасовый уровень происходит уменьшение трофности ус-

ловий обитания растительности, сопровождаемое изменением стратиграфии тор-

фяной залежи (низинные болота - в пойме и верховые - «а надпойменной тер-

расе) и лесных фаций (евтрофные кедровники внизу и олигомезотрофные сосня-

ки вверху).

Однако в нижней части долины Ларьегана, подверженной затоплению ве-

сенними паводками Оби, такая закономерность в некоторых местах нарушает-

ся.

В наиболее глубоких местах пойменного болота, покрытого евтрофными

березняками (рис. 4.12, фации 55-56), заболачивание началось с формирова-

ния травяных фитоценозов (осоковый торф в основании торфяника, фации 55),

сменившихся затем вторичными болотными лесами (древес но—осоковый торф

над осоковым). Прилегающие к болоту мелкозалежные первичные болотные

(фация 6) и заболоченные (фация 5) леса также евтрофны. Таким образом,

растительный покров и стратиграфия торфяной залежи свидетельствуют, что

пойменный режим сохранялся в течение всего времени существования болота.

Местность 1.2. Здесь абсолютно преобладают по площади сложные

урочища

2.2.1.

.(см. схему 4.2), занятые олиготрофными объединениями фаций

древесных (сосново-сфагновых) и топяных болот. Топяные образования слага-

ются мелкомочажинно-грядовыми, грядово—крупномочажинными и грядово-озерно-

крупномочажинными объединениями фаций. Соотношение площадей этих объеди-

нений на той или иной части болотной системы отражает пространственную

динамику взаимоотношений лесо- и болотообразовательного процессов. Про-

странственное размещение объединений в болотной системе подчинено опреде-

ленным закономерностям и связано с рельефом поверхности торфяников, об-

разованным его выпуклостями и понижениями. Склоны выпуклостей относи-

тельно дренированы, вследствие чего заняты сосново-сфагновыми болотами.

Плоские вершины подошвы выпуклостей и понижения между ними обводнены

и заняты двумя последними объединениями фаций из названного экологическо-

го ряда. Склоновое кольцо, занятое сосново-сфагновыми фациями, радиально

рассечено относительно узкими полосами мелкомочажинно-грядовых и грядо—

во-крупномочажинных фаций, по которым стекает вода с обводненных вершин.

Такая структура размещения объединений фаций иногда свидетельствует

о том, что под выпуклостями погребены торфом замкнутые и сточные котло-

вины минерального дна, послужившие очагами болотообразования. Об этом

свидетельствует и то, что в центрах выпуклостей мощность торфяной залежи

наибольшая. Некоторые особенности фашального и стратиграфического строе-

ния системы слившихся болотных урочищ показывает первая часть профиля 4 а

(см.

рис. 4.11), на котором изображен фрагмент болотного массива бессточ-

ной котловины, в центре которой находится первичное озеро. На плоской ве1>-

шине фрагмента (фация 98) и у подножия склона (фации 97), куда стекает

вода с вершины, находится сильно обводненная бугорково-мочажинная фация;

склоны заняты менее обводненной мочажинно-бугорковой фацией (фация 79).

Торфяная залежь слагается фу с кум-торфом, подстилаемым в основании залежи

тонким слоем торфов, свидетельствующим о суходольном заболачивании.

На профиле 4а наглядно проявляются различия в генезисе близких по

строению фациального покрова болот центральных частей надпойменной терь»

расы Ларьегана и основной части озерно-болотной низменной равнины, заня-

той системой слившихся верховых болот. У последних почти не выражены ев-

и мезотрофная фазы болотообразования; однородная торфяная залежь, в основ-

60