Глебов Ф.З. Взаимоотношения леса и болота в таежной зоне

Подождите немного. Документ загружается.

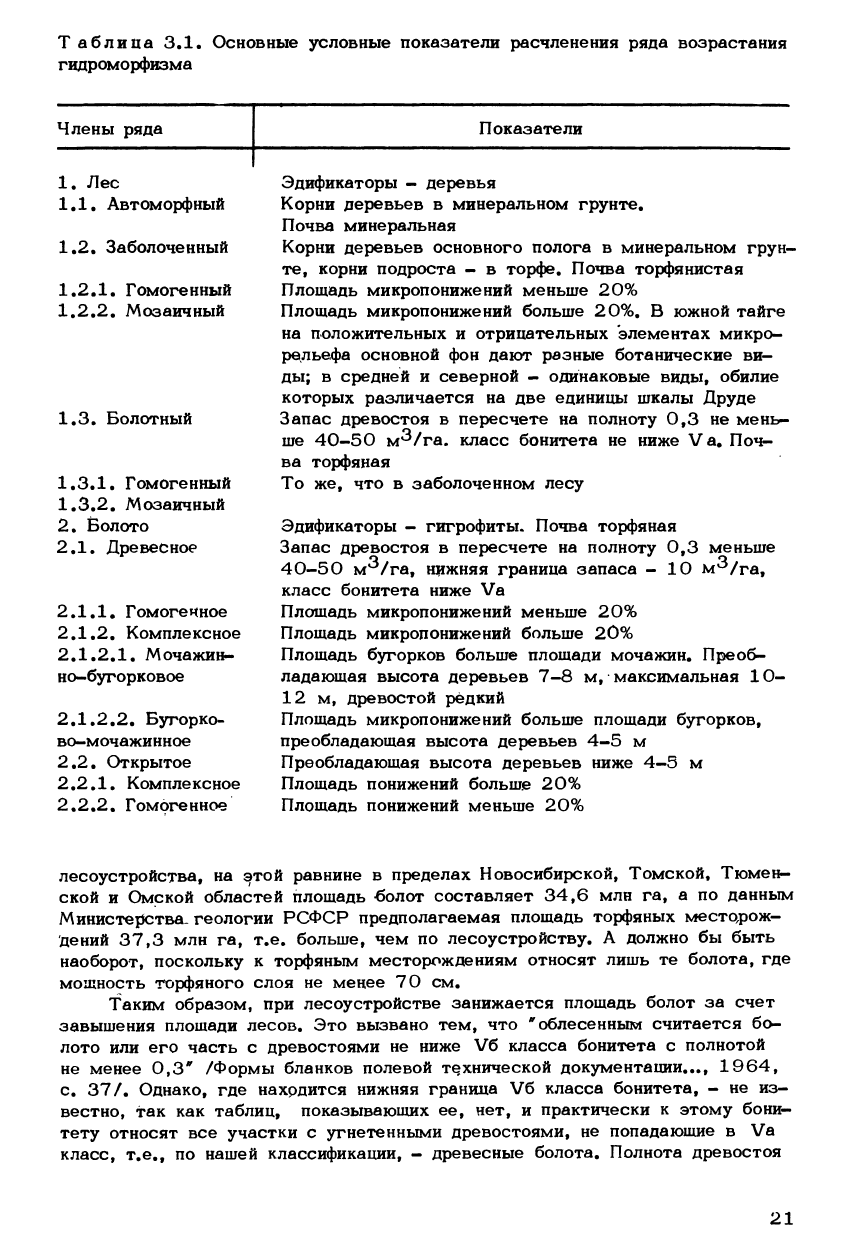

Таблица 3.1. Основные условные показатели расчленения ряда возрастания

гидроморфизма

Члены ряда

Показатели

1.

Лес

1.1. Автоморфный

1.2. Заболоченный

1.2.1. Гомогенный

1.2.2. Мозаичный

1.3. Болотный

1.3.1. Гомогенный

1.3.2. Мозаичный

2.

Болото

2.1.

Древесное

2.1.1.

Гомогенное

2.1.2.

Комплексное

2.1.2.1.

Мочажин-

но-бугорковое

2.1.2.2. Бугорко-

во-мочажинное

2.2.

Открытое

2.2.1.

Комплексное

2.2.2.

Гомогенное

Эдификаторы - деревья

Корни деревьев в минеральном грунте.

Почва минеральная

Корни деревьев основного полога в минеральном грун-

те,

корни подроста - в торфе. Почва торфянистая

Площадь микропонижений меньше 20%

Площадь микропонижений больше 20%. В южной тайге

на положительных и отрицательных элементах микро-

рельефа основной фон дают разные ботанические ви-

ды;

в средней и северной - одинаковые виды, обилие

которых различается на две единицы шкалы Друде

Запас древостоя в пересчете на полноту 0,3 не мень-

ше 40-50 м^/га. класс бонитета не ниже Va. Поч-

ва торфяная

То же, что в заболоченном лесу

Эдификаторы - гигрофиты. Почва торфяная

Запас древостоя в пересчете на полноту 0,3 меньше

40-50 м

3

/га, нижняя граница запаса - 10 м

3

/га,

класс бонитета ниже Va

Площадь микропонижений меньше 20%

Площадь микропонижений больше 20%

Площадь бугорков больше площади мочажин. Преоб-

ладающая высота деревьев 7-8 м, максимальная 10-

12 м, древостой редкий

Площадь микропонижений больше площади бугорков,

преобладающая высота деревьев 4-5 м

Преобладающая высота деревьев ниже 4-5 м

Площадь понижений больше 20%

Площадь понижений меньше 20%

лесоустройства, на этой равнине в пределах Новосибирской, Томской, Тюмен-

ской и Омской областей площадь -болот составляет 34,6 млн га, а по данным

Министерства- геологии РСФСР предполагаемая площадь торфяных месторож-

дений 37,3 млн га, т.е. больше, чем по лесоустройству. А должно бы быть

наоборот, поскольку к торфяным месторождениям относят лишь те болота, где

мощность торфяного слоя не менее 70 см.

Таким образом, при лесоустройстве занижается площадь болот за счет

завышения плошади лесов. Это вызвано тем, что

"

облесенным считается бо-

лото или его часть с древостоями не ниже V6 класса бонитета с полнотой

не менее 0,3" /Формы бланков полевой технической документации..., 1964,

с. 37/. Однако, где нахрдится нижняя граница V6 класса бонитета, - не из-

вестно, так как таблиц, показывающих ее, нет, и практически к этому бони-

тету относят все участки с угнетенными древостоями, не попадающие в Va

класс, т.е., по нашей классификации, - древесные болота. Полнота древостоя

21

тем более не может служить мерилом при решении вопроса о том, лес это

или болото. У многих древостоев на болотах она может быть достаточно вы-

сокой, а другие таксационные признаки (высота, диаметр, запас) ничтожно

малыми. Относить площади с такими древостоями к покрытой лесом не ло-

гично ни с биологической, ни с хозяйственной точек зрения. Эдификаторами

здесь являются не деревья, а гигрофиты, почвы не лесные, а болотные. Та-

кие древостой не несут никаких лесозащитных функций. Участки с подобны-

ми древостоями на болотах лесоустройство, как правило, выделяет в специ-

альное хозяйство, отличительная особенность которого отсутствие каких-ли-

бо хозяйственных мероприятий. Вообще такие участки вполне подходят под

определение нелесной площади, данной "Инструкцией по устройству государ-

ственного фонда СССР" (19646), так как они "непригодны для выращива-

ния леса без проведения специальных ... гидромелиоративных мероприятий"

(с.

74). Показатель для разграничения болотных лесов и древесных болот

следует искать в сравнении степени выраженности совмещенных в биогеоце-

нозе лесо- и болотообразовательных процессов, отражаемых соотношением

годичных приростов биомассы деревьев и гидрофитов. Однако немногочислен-

ные опубликованные количественные данные не могут служить основой для

разработки рекомендаций производству. Но так как прирост древесины нахо-

дится в тесной связи с ее запасом, который в заболоченных и болотных ле-

сах относительно слабо варьирует на разных участках в зависимости от воз-

раста древостоев (они на болотах, как правило, из-за малой горимости име-

ют разновозрастную структуру), то в качестве такого разграничительного по-

казателя и следует взять запас стволовой древесины на 1 га. Можно предло-

жить придержку 40-50 м

3

/га в пересчете на полноту 0,3. Запас, при кото-

ром лесотаксационные выделы включаются в состав лесоэксплуатационного

фонда, - 50 м^/га.

Древесные болота могут быть гомогенными и комплексными. Последние,

в свою очередь, разделяются на бугорково-мочажинные, - это то, что пони-

мают под "мелкодревесным рямом", мочажинно-бугорковое болото - "крупно-

древесный рям" и "фускум-группировка".

3.2.

КОНКРЕТНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ

На схемах 3.1-3.5 приведены классификации фаций, разработанные нами

в разные годы при изучении закономерностей взаимоотношений леса и болота

на четырех ключевых участках в районах Западно-Сибирской равнины. Первый

участок, на котором „проводились исследования /Глебов, 1969; Глебов, Калаш-

ников,

1981/,

расположен в приенисейской полосе междуречья Сыма и Дуб-

чеса на севере Енисейского района Красноярского края; второй /Глебов и др.,

1978а/ - на двух нижних надпойменных террасах левобережья Кети - Верх-

некетский район Томской области; третий /Глебов, Горожанкина, 1979/ - в

приенисейской полосе Касской равнины - средняя часть Енисейского района

Красноярского края; четвертый /Глебов, Седых, 1985/ - в бассейне р. Ларь-

еган в Среднем Приобье - Александровский район Томской области. Порядок,

в котором перечислены схемы, соответствует последовательности во времени

разработки классификаций.

22

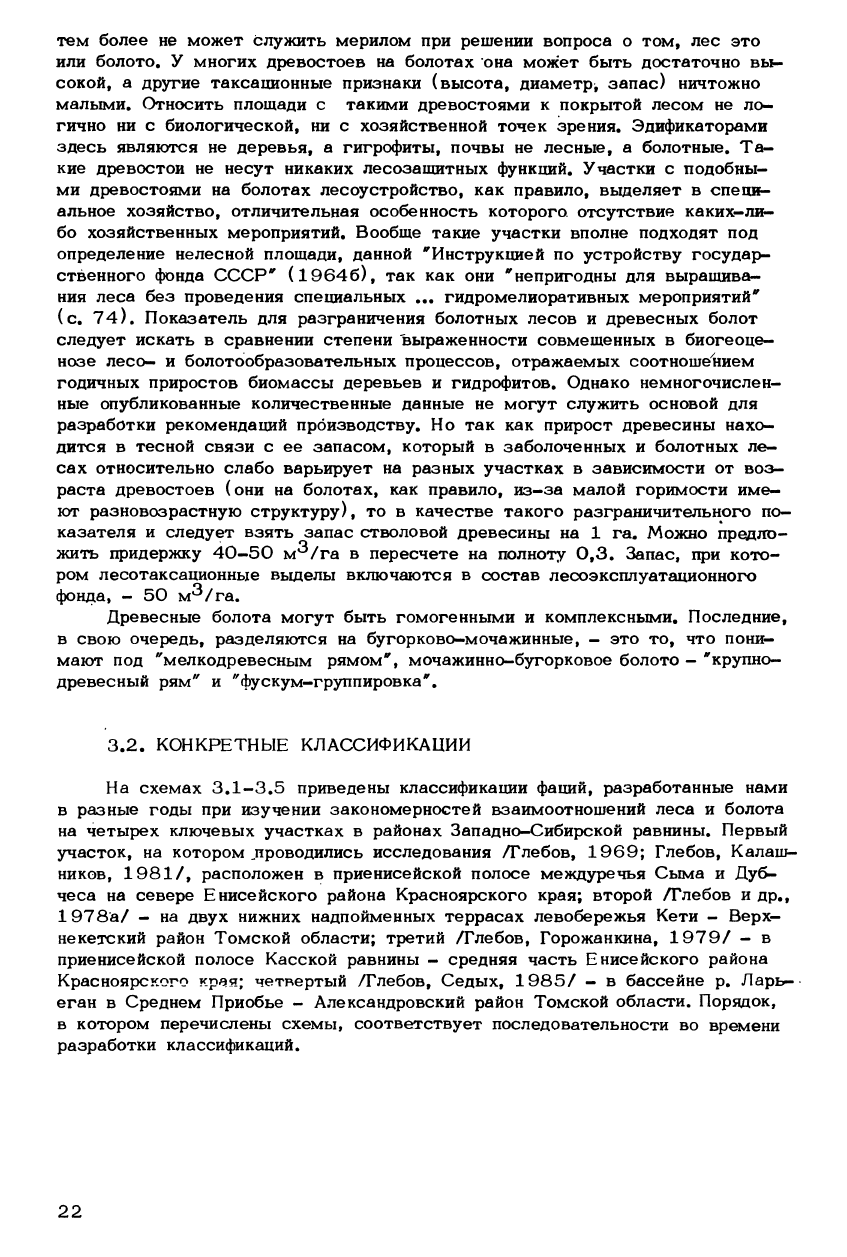

Схема 3,1. Классификация фаций гидроморфного комплекса в приенисейской полосе

междуречья Сыма и Дубчеса (средняя тайга) /Глебов, 1969/

Тип гомогенный

Класс евтрофный

Фации: 1 - кедровник травяно-сфагново-зеленомошный; 2 - кедровая согра вейни-

ковая; 3 - березово-болотно-травяная; 4 - ольхово-кочкарно-осоковая; 5 - осоково-

гипновая.

Мезотрофный

Фации: 6 - кедровник чернично-сфагновый; 7 - кедрово-сосновая согра осоково-

сфагновая; 8 - смешанно-древесная осоково-сфагновая; 9 - кустарничково-сфагновая;

10 - осоково-сфагновая.

Олиготрофный

Фации: 11 - сосняк зеленомошно-кустарничково-сфагновый; 12 - сосняк лишай-

никово-сфагновый; 13 - сосново-кустарничково-сфагновый.

Тип комплексный

Класс мезотрофный

Фация: 14 - с>березово-сфагновой группировкой на грядах и бугорках и травяно-

сфагновой в мочажинах.

Олиготрофный

Фации: 15 - с сосново-кустарничково-сфагновой группировкой на грядах и бугор-

ках и кустарничково-сфагновой в мочажинах; 16 - с сосново-кустарничково-сфагновой

группировкой на грядах и бугорках и сфагновой в мочажинах; 17 - озерково-мочажин-

ная со сфагновой группировкой в мочажинах; 18 - грядово-мочажинно-озерная с кустар-

ничково-лишайниково-сфагновой группировкой на грядах и печеночниково-сфагновой в

мочажинах.

Миксотрофный

Фации: 19 - с мезотрофной смешанно-древесно-сфагновой группировкой на грядах

и евтрофной травяно-гипновой в мочажинах; 20- - с мезотрофной береэово-осоково-

сфагновой группировкой на грядах и евтрофной травяной в мочажинах; 21 - с мезотроф-

ной кустарничково-осоково-сфагновой группировкой на грядах или бугорках и евтрофной

травяно-сфагново-гипновой в мочажинах; 22 - с олиготрофной кустарничково-сфагновой

группировкой на грядах и мезотрофной травяно-сфагновой в мочажинах; 23 - с олиго-

трофной сосново-кустарничково-сфагновой группировкой на бугорках и мезотрофной тра-

вяно-сфагново-гипновой в мочажинах; 24 - с олиготрофной кустарничково-сфагновой

группировкой на бугорках, мезотрофной осоково-сфагновой на грядах и евтрофной тра-

вяно-гипновой в мочажинах.

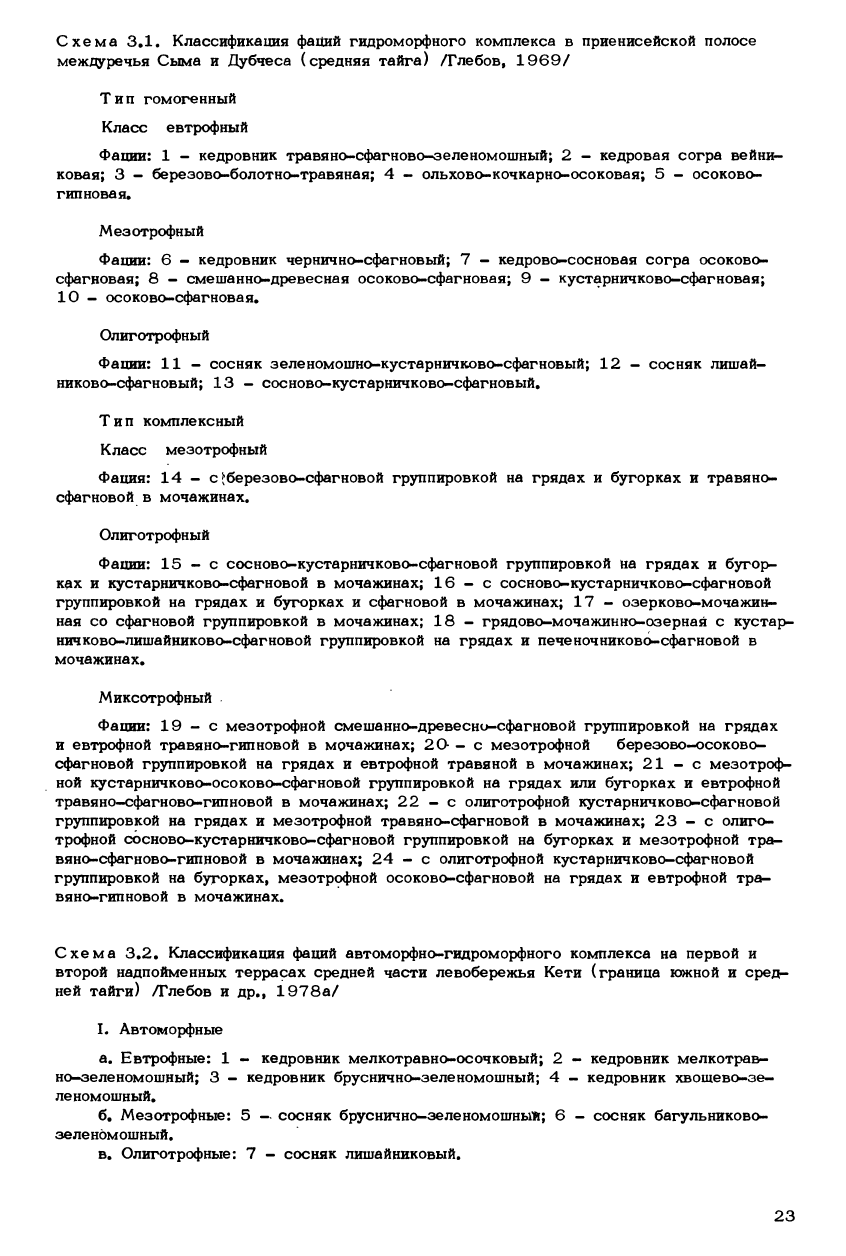

Схема 3.2. Классификация фаций автоморфно-гидроморфного комплекса на первой и

второй надпойменных террасах средней части левобережья Кети (граница южной и сред-

ней тайги) /Глебов и др., 1978а/

I. Автоморфные

а. Евтрофные: 1 - кедровник мелкотравно-осочковый; 2 - кедровник мелкотрав-

но-зеленомошный; 3 - кедровник бруснично-зеленомошный; 4 - кедровник хвощево-зе-

леномошный.

б. Мезотрофные: 5

—

сосняк бруснично-зеленомошный; 6 - сосняк багульниково-

зеленомошный.

в. Олиготрофные: 7 - сосняк лишайниковый.

23

П. Полугвдроморфные

а. Евтрофные: 8 - кедровник вейниково-сфагновый.

б Мезотрофные: 9 - кедровник орочково-сфапновый; 10 - сосняк осочково-долго-

мошный; 11 - сосняк осочково-сфагновый; 12 - сосняк кустарничково-сфагновый.

в, Олиготрофные; 13 -.сосняк кассандрово-сфагновый; 14 - сосняк пушицево-сфаг-

новый.

Ш. Гидроморфные

А. Лесотопяные

б. Мезотрофные: 15 - сосново-осоково-пушицево-сфагновая.

в. Олиготрофные: 1б - крупнососново-кустарничково-сфагновая; 17 - мелкососно-

во-кустарничково-сфагновая; 18 - сосново-пушицево-кустарничково-сфагновая; 19 - сос-

ново-кустарничково-пушицево-сфагновая.

Б.

Топяные

Bi Гомогенные

а-б. Мезоевтроф^ые: 20 - осоковая топь.

б. Мезотрофные: 21 - шейхцериево-осоковая топь.

Б2» Гетерогенные

в. Олиготрофные: 22 - грядово-мочажинный комплекс; 23 - озерково-грядово-мо-

чажинный комплекс; 24 - буторково-мочажинный комплекс; 25 - бугорково-топяной

комплекс.

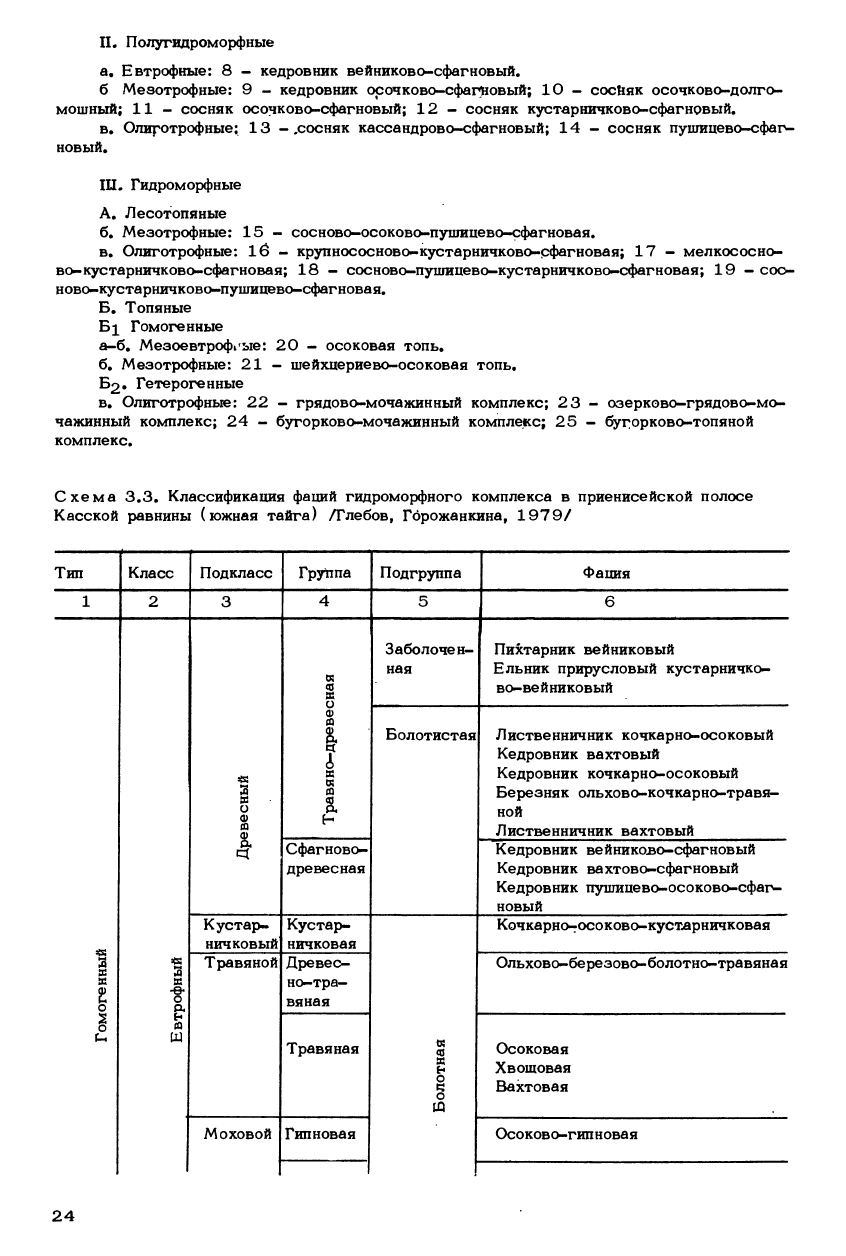

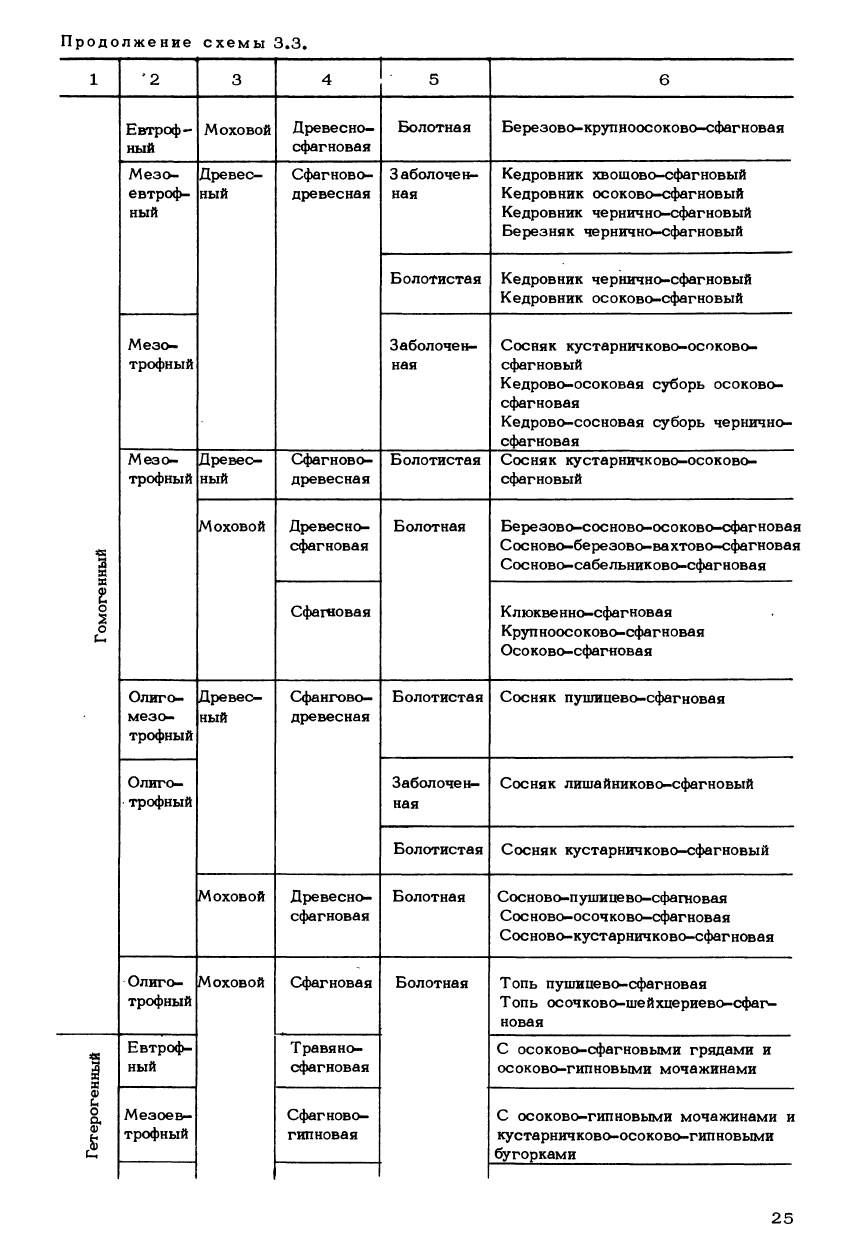

Схема 3.3. Классификация фаций гидроморфного комплекса в приенисейской полосе

Касской равнины (южная тайга) /Глебов, Горожанкина, 1979/

Тип

1

огенны*

Гом

Класс

2

Евтрофный

Подкласс

3

*8

3

X

о

А

Кустар-

ничковый

Травяной

Моховой

Группа

4

Травяно-древесная

Сфагново-

древесная

Кустар-

ничковая

Древес-

но-тра-

вяная

Травяная

Гипновая

Подгруппа

5

Заболочен-

ная

Болотистая

Болотная

Фация

6

Пихтарник вейниковый

Ельник прирусловый кустарничко-

во-вейниковый

Лиственничник кочкарно-осоковый

Кедровник вахтовый

Кедровник кочкарно-осоковый

Березняк ольхово-кочкарно-травя-

ной

Лиственничник вахтовый

Кедровник вейниково-сфагновый

Кедровник вахтово-сфагновый

Кедровник пушицево-осоково-сфаг-

новый

Кочкарно-госоково-кустарничковая

Ольхово-березово-болотно-травяная

Осоковая

Хвошовая

Вахтовая

Осоково-гипновая

24

Продолжение схемы

3.3.

1

1НЫЙ

Гомоге

i

нный

Гетероге

'2

Евтроф-

ный

Мезо-

евтроф-

ный

Мезо-

трофный

Мезо-

трофный

ill

Олиго-

трофный

Олиго-

трофный

Евтроф-

ный

Мезоев-

трофный

3

Моховой

Древес-

ный

Древес-

ный

Моховой

Древес-

ный

Моховой

Моховой

4

Древесно-

сфагновая

Сфагново-

древесная

Сфагново-

древесная

Древесно-

сфагновая

Сфагновая

Сфангово-

древесная

Древесно-

сфагновая

Сфагновая

Травя

но-

сфагновая

Сфагново-

гипновая

5

Болотная

Заболочен-

ная

Болотистая

Заболочен-

ная

Болотистая

Болотная

Болотистая

Заболочен-

ная

Болотистая

Болотная

Болотная

6

Березово-крупноосоково-сфагновая

Кедровник хвощово-сфагновый

Кедровник осоково-сфагновый

Кедровник чернично-сфагновый

Березняк чернично-сфагновый

Кедровник чернично-сфагновый

Кедровник осоково-сфагновый

Сосняк кустарничково-осоково-

сфагновый

Кедрово-осоковая суборь осоково-

сфагновая

Кедрово-сосновая суборь чернично-

сфагновая

Сосняк кустарничково-осоково-

сфагновый

Березово-сосново-осоково-сфагнова?

Сосново-березово-вахтово-сфагновая

Сосново-сабельниково-сфагновая

Клюквенно-сфагновая

Крупноосоково-сфагновая

Осоково-сфагновая

Сосняк пушицево-сфагновая

Сосняк лишайниково-сфагновый

Сосняк кустарничково-сфагновый

Сосново-пушицево-сфагновая

Сосново-осочково-сфагновая

Сосново-кустарничково-сфагновая

Топь пушицево-сфагновая

Топь осочково-шейхцериево-сфаг-

новая

С осоково-сфагновыми грядами

и

осоково-гипновыми мочажинами

С осоково-гипновыми мочажинами

и

кустарничково-осоково-гипновыми

бугорками

25

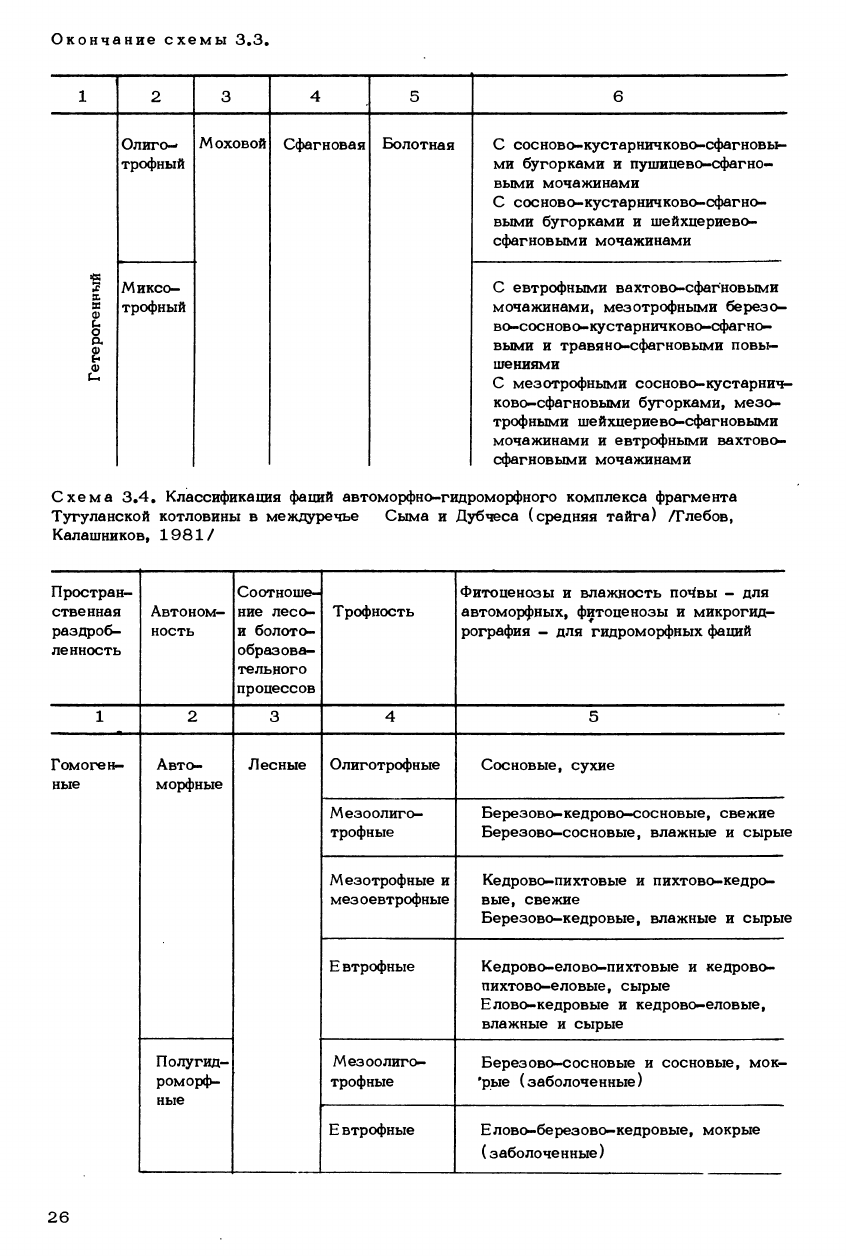

Окончание схемы 3.3.

1

Гетерогенный

2

Олиго—

трофный

Миксо-

трофный

3

Моховой

4

Сфагновая

5

Болотная

6

С сосново-кустарничково-сфагновы-

ми бугорками и пушицево-сфагно-

выми мочажинами

С сосново-кустарничково-сфагно-

выми бугорками и шейхцериево-

сфагновыми мочажинами

С евтрофными вахтово-сфаг'новыми

мочажинами, мезотрофными березо-

во-сосново-кустарничково-сфагно-

выми и травяно-сфагновыми повы-

шениями

С мезотрофными сосново-кустарнич-

ково-сфагновыми бугорками, мезо-

трофными шейхцериево-сфагновыми

мочажинами и евтрофными вахтово-

сфагновыми мочажинами

Схема 3.4. Классификация фаций автоморфно-гидроморфного комплекса фрагмента

Тутуланской котловины в междуречье Сыма и Дубчеса (средняя тайга) /Глебов,

Калашников, 1981/

Простран-

ственная

раздроб-

ленность

1

Гомоген-

ные

Автоном-

ность

2

Авто-

морфные

Полугид-

роморф-

ные

СООТНОШУ

ние лесо-

и болото-

образова-

тельного

процессов

3

Лесные

Трофность

4

Олиготрофные

Мезоолиго-

трофные

Мезотрофные и

мез оевтрофные

Е втрофные

Мезоолиго-

трофные

Е втрофные

Фитоценозы и влажность поч"вы - для

автоморфных, фитоценозы и микрогид-

рография - для гидроморфных фаций

5

Сосновые, сухие

Березово-кедрово-сосновые, свежие

Березово-сосновые, влажные и сырые

Кедрово-пихтовые и пихтово-кедро-

вые, свежие

Березово-кедровые, влажные и сырые

Кедрово-елово-пихтовые и кедрово-

пихтово-еловые, сырые

Елово-кедровые и кедрово-еловые,

влажные и сырые

Березово-сосновые и сосновые, мок-

'рые (заболоченные)

Елово-березово-кедровые, мокрые

(заболоченные)

26

Окончание схемы 3.4.

х

ь

к

ас

Q)

и

о

а

£

Гидро-

морфные

Топяно-

лесные

Лесотопя-

ные

Топяные

Мезотрофные

и евтрофные

Олиготрофные

Мезотрофные

и евтрофные

Олиготрофные

Мезоолиго-

трофные

Мезотрофные

Е втрофные

Олиготроф-

ные

Мезотрофные

и миксотроф-

ные

Елово-сосново-березово-кедровые (лес

по болоту)

Сосново-кустарничковые (рямы)

Березово-сосново-кедровые травяно-

моховые

Кустарничково-сфагновые топи

Осоково-сфагновые проточные топи

Осоково-сфагновые карстовых западин

с озерами

Осо ково-гип ново-сфагновые

Травяно-гипновые

Бугорково-мочажинные

Грядово-мочажинные

Грядово-озерковые

Грядово-озерково-мочажинные

Грядово-моча жинно-озерные

М

очажинно-озерные

Мочажинно-регрессионные фильтраци-

онные топи с зачаточными озерами

Краевые застойные топи с островками

сосняков

М

очажинно-грядовые

Грядово-мочажинные

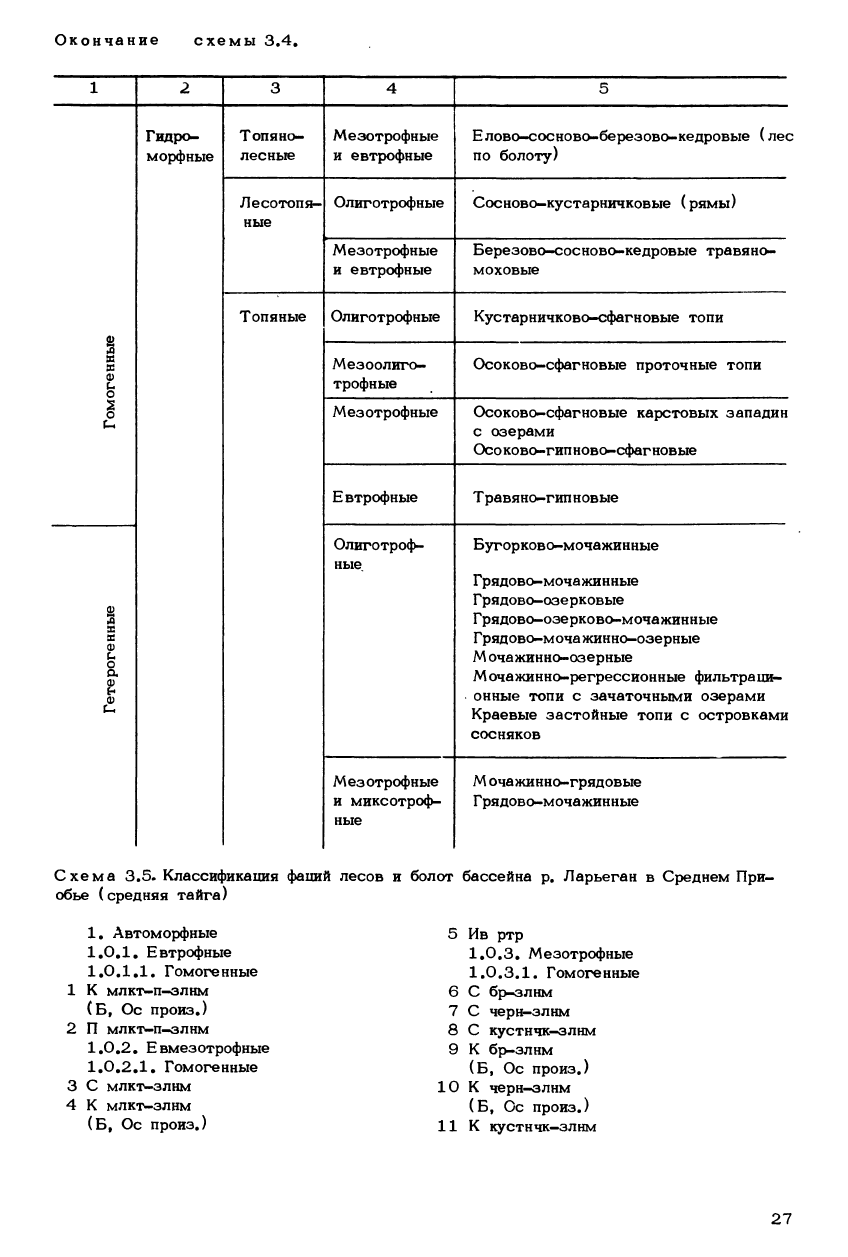

Схема 3.5. Классификация фаций лесов и болот бассейна р. Ларьеган в Среднем При-

обье (средняя тайга)

1.

Автоморфные

1.0.1. Евтрофные

1.0.1.1. Гомогенные

1 К млкт-п-злнм

(Б,

Ос произ.)

2 П млкт-п-злнм

1.0.2.

Е вмезотрофные

1.0.2.1. Гомогенные

3 С млкт-злнм

4 К млкт-злнм

(Б,

Ос произ.)

5 Ив ртр

1.0.3.

Мезотрофные

1.0.3.1. Гомогенные

6 С бр-злнм

7 С черн-злнм

8 С кустнчк-злнм

9 К бр-злнм

(Б,

Ос произ.)

10 К черн-злнм

(Б,

Ос произ.)

11 К кустнчк-злнм

27

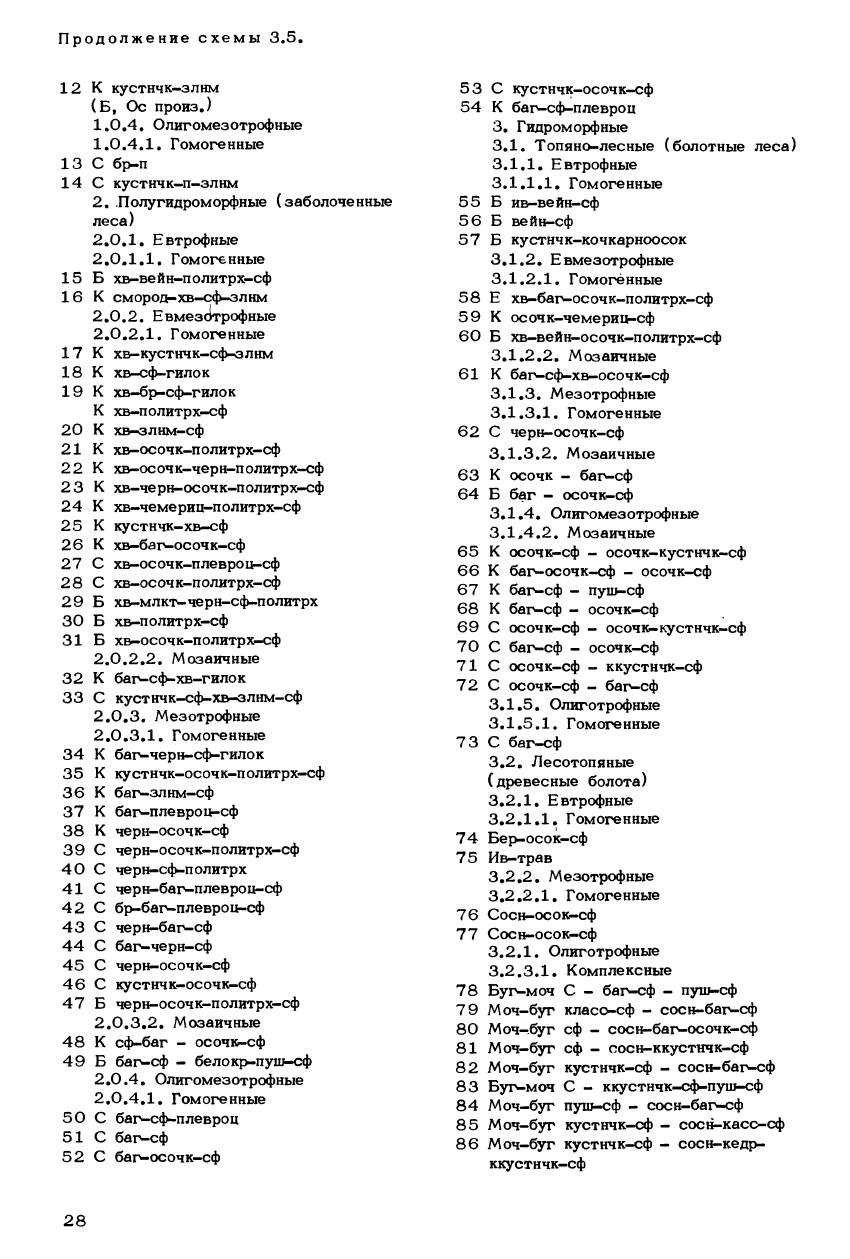

Продолжение схемы 3.5.

12 К кустнчк-злнм

(Б,

Ос произ.)

1.0.4. Олигомезотрофные

1.0.4.1. Гомогенные

13 С бр-п

14 С кустнчк-п-злнм

2.

Полугидроморфные (заболоченные

леса)

2.0.1.

Евтрофные

2.0.1.1.

Гомогенные

15 Б хв-вейн-политрх-сф

16 К смород-хв-сф-злнм

2.0.2.

Евмезотрофные

2.0.2.1.

Гомогенные

17 К хв-кустнчк-сф-злнм

18 К хв-сф-гилок

19 К хв-бр-сф-гилок

К хв-политрх-сф

20 К хв-злнм-сф

21 К хв-осочк-политрх-сф

22 К хв-осочк-черн-политрх-сф

23 К хв-черн-осочк-политрх-сф

24 К хв-чемериц-политрх-сф

25 К кустнчк-хв-сф

26 К хв-баг-осочк-сф

27 С хв-осочк-плевроц-сф

28 С хв-осочк-политрх-сф

29 Б хв-млкт-черн-сф-политрх

30 Б хв-политрх-сф

31 Б хв-осочк-политрх-сф

2.0.2.2. Мозаичные

32 К баг-сф-хв-гилок

33 С кустнчк-сф-хв-злнм-сф

2.0.3.

Мезотрофные

2.0.3.1.

Гомогенные

34 К баг-черн-сф-гилок

35 К кустнчк-осочк-политрх-сф

36 К баг-злнм-сф

37 К баг-плевроц-сф

38 К черн-осочк-сф

39 С черн-осочк-политрх-сф

40 С черн-сф-политрх

41 С черн-баг-плевроц-сф

42 С бр-баг-плеврои-сф

43 С черн-баг-сф

44 С баг-черн-сф

45 С черн-осочк-сф

46 С кустнчк-осочк-сф

47 Б черн-осочк-политрх-сф

2.0.3.2. Мозаичные

48 К сф-баг - осочк-сф

49 Б баг—сф - белокр-пуш-сф

2.0.4. Олигомезотрофные

2.0.4.1.

Гомогенные

50 С баг-сф-плевроц

51 С баг-сф

52 С баг-осочк-сф

53 С кустнчк-осочк-сф

54 К баг-сф-плевроц

3.

Гидроморфные

3.1.

Топяно-лесные (болотные леса)

3.1.1.

Евтрофные

3.1.1.1.

Гомогенные

55 Б ив-вейн-сф

56 Б вейн-сф

57 Б кустнчк-кочкарноосок

3.1.2.

Евмезотрофные

3.1.2.1.

Гомогенные

58 Е хв-баг-осочк-политрх-сф

59 К осочк-чемериц-сф

60 Б хв-вейн-осочк-политрх-сф

3.1.2.2.

Мозаичные

61 К баг-сф-хв-осочк-сф

3.1.3.

Мезотрофные

3.1.3.1.

Гомогенные

62 С черн-осочк-сф

3.1.3.2.

Мозаичные

63 К осочк - баг-сф

64 Б баг - осочк-сф

3.1.4.

Олигомезотрофные

3.1,4.2.

Мозаичные

65 К осочк-сф - осочк-кустнчк-сф

66 К баг-осочк-сф - осочк-сф

67 К баг-сф - пуш-сф

68 К баг-сф - осочк-сф

69 С осочк-сф - осочк-кустнчк-сф

70 С баг-сф - осочк-сф

71 С осочк-сф - ккустнчк-сф

72 С осочк-сф - баг-сф

3.1.5. Олиготрофные

3.1.5.1.

Гомогенные

73 С баг-сф

3.2.

Лесотопяные

(древесные болота)

3.2.1.

Евтрофные

3.2.1.1.

Гомогенные

74 Бер>-осок-сф

75 Ив-трав

3.2.2.

Мезотрофные

3.2.2.1.

Гомогенные

76 Сосн-осок-сф

77 Сосн-осок-сф

3.2.1.

Олиготрофные

3.2.3.1.

Комплексные

78 Буг-моч С - баг-сф - пуш-сф

79 Моч-буг класс-сф - сосн-баг-сф

80 Моч-буг сф - сосн-баг-осочк-сф

81 Моч-буг сф - сосн-ккустнчк-сф

82 Моч-буг кустнчк-сф - сосн-баг-сф

83 Буг-моч С - ккустнчк-сф-пуш-сф

84 Моч-буг пуш-сф - сосн-баг-сф

85 Моч-буг кустнчк-сф - сосн-касс-сф

86 Моч-буг кустнчк-сф - сосн-кедр-

ккустнчк-сф

28

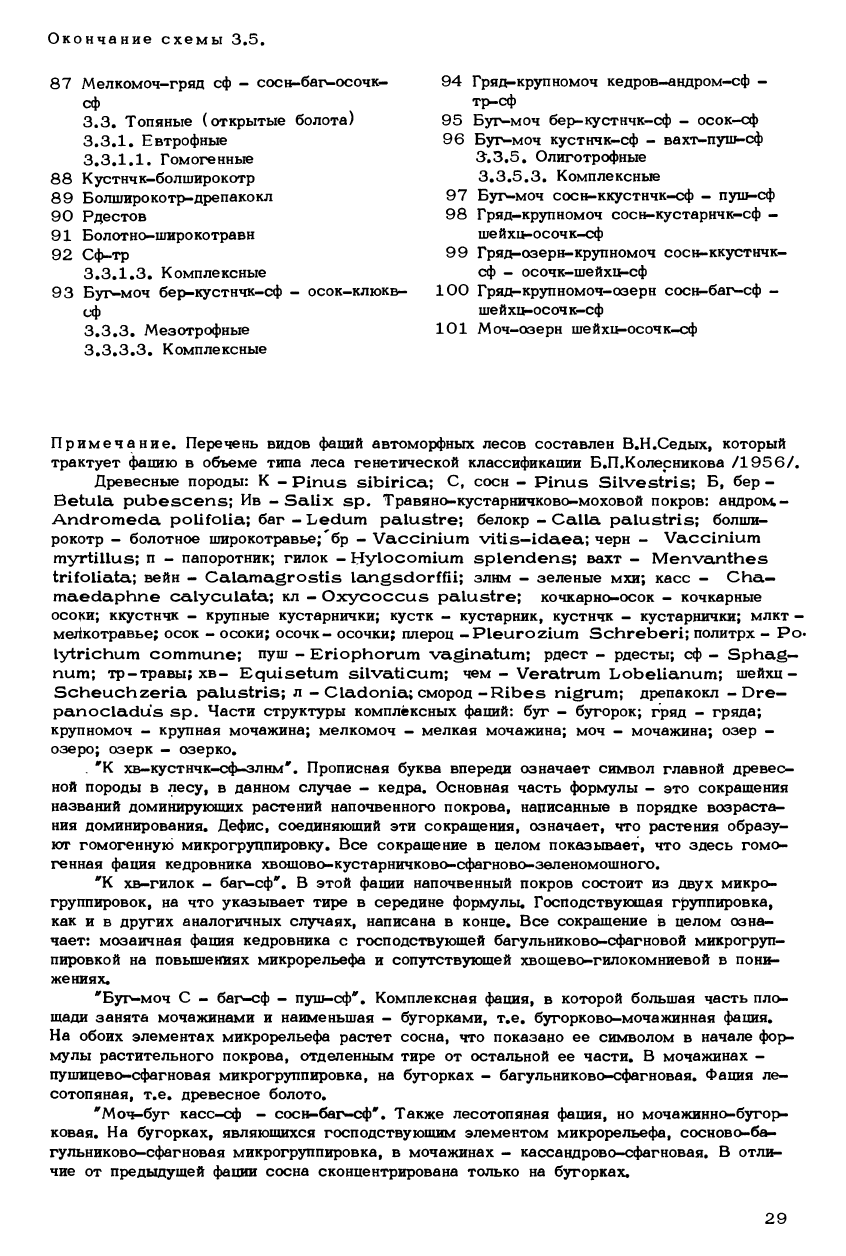

Окончание схемы 3.5.

87 Мелкомоч-гряд сф - сосн-баг-осочк-

сф

3.3.

Топяные (открытые болота)

3.3.1.

Евтрофные

3.3.1.1.

Гомогенные

88 Кустнчк-болширокотр

89 Болширокотр-дрепакокл

90 Рдестов

91 Болотно-широкотравн

92 Сф-тр

3.3.1.3.

Комплексные

93 Буг-моч бер-кустнчк-сф - осок-клюкв-

сф

3.3.3.

Мезотрофные

3.3.3.3.

Комплексные

Примечание. Перечень видов фаций автоморфных лесов составлен В.Н.Седых, который

трактует фацию в объеме типа леса генетической классификации Б.П.Колесникова /1956/.

Древесные породы: К - Pinus sibirica; С, сосн - Pinus Silvestris; Б, бер -

Betula pubescens; Ив - Salix sp. Травяно-кустарничково-моховой покров: андром,-

Andromeda polifolia; баг - Ledum paiustre; белокр - Ca.Ua paiustris; болши-

рокотр - болотное широкотравье;'бр - Vaccinium vitis-idaea; черн - Vaccinium

myrtillus; п - папоротник; гилок - Hylocomium spiendens; вахт - Menvanthes

trifoliata; вейн - Caiamagrostis langsdorffii; злнм - зеленые мхи; касс - Cha-

maedaphne caiyculata; кл - Oxycoccus paiustre; кочкарно-осок - кочкарные

осоки; ккустнчк - крупные кустарнички; кустк - кустарник, кустнчк - кустарнички; млкт -

мелкотравье; осок - осоки; осочк- осочки; плероц -Pleurozium Schreberi; политрх - Ро-

lytrichum commune; пуш - Eriophorum vaginatum; рдест - рдесты; сф - Sphag-

num; тр -

травы;

хв- Equisetum silvaticum; чем - Veratrum Lobelianum; шейхц -

Scheuchzeria paiustris; л - Сiadonia; смород-Ribes nigrum; дрепакокл -Dre-

panociadus sp. Части структуры комплексных фаций: бут - бугорок; гряд - гряда;

крупномоч - крупная мочажина; мелкомоч - мелкая мочажина; моч - мочажина; озер -

озеро; озерк - озерко.

. "К хв-кустнчк-сф-злнм". Прописная буква впереди означает символ главной древес-

ной породы в лесу, в данном случае - кедра. Основная часть формулы - это сокращения

названий доминирующих растений напочвенного покрова, написанные в порядке возраста-

ния доминирования. Дефис, соединяющий эти сокращения, означает, что растения образу-

ют гомогенную микрогруппировку. Все сокращение в целом показывает, что здесь гомо-

генная фация кедровника хвощово-кустарничково-сфагново-зеленомошного.

"К хв-гилок - баг-сф". В этой фации напочвенный покров состоит из двух микро-

группировок, на что указывает тире в середине формулы. Господствующая группировка,

как и в других аналогичных случаях, написана в конце. Все сокращение в целом озна-

чает: мозаичная фация кедровника с господствующей багульниково-сфагновой микрогруп-

пировкой на повышениях микрорельефа и сопутствующей хвощево-гилокомниевой в пони-

жениях.

"Буг-моч С - баг-сф - пуш-сф". Комплексная фация, в которой большая часть пло-

щади занята мочажинами и наименьшая - бугорками, т.е. бугорково-мочажинная фация.

На обоих элементах микрорельефа растет сосна, что показано ее символом в начале фор-

мулы растительного покрова, отделенным тире от остальной ее части. В мочажинах -

пушицево-сфагновая микрогруппировка, на бугорках - багульниково-сфагновая. Фация ле-

сотопяная, т.е. древесное болото.

"Моч-буг касс-сф - сосн-баг-сф". Также лесотопяная фация, но мочажинно-бугор-

ковая. На бугорках, являющихся господствующим элементом микрорельефа, сосново-ба-

гульниково-сфагновая микрогруппировка, в мочажинах - кассандрово-сфагновая. В отли-

чие от предыдущей фации сосна сконцентрирована только на бугорках.

94 Гряд-крупномоч кедров-андром-сф -

т]>-сф

95 Буг-моч бер-кустнчк-сф - осок-сф

96 Буг-моч кустнчк-сф - вахт-пуш-сф

3.3.5. Олиготрофные

3.3.5.3.

Комплексные

97 Буг-моч сосн-ккустнчк-сф - пуш-сф

98 Гряд-круп номоч сосн-кустарнчк-сф -

шейхц-осочк-сф

99 Гряд-озерн-крупномоч сосн-ккустнчк-

сф - осочк-шейхц-сф

100 Гряд-крупномоч-озерн сосн-баг-сф -

шейхц-осочк-сф

101 Моч-озерн ше йхц-осочк-сф

29

"Буг-моч сосн-ккустарнчк-сф - пуш-сф". Бугорково-мочажинная фация. Сосна толь-

ко на бугорках. Поскольку их площадь меньше площади мочажин, фация отнесена не к

лесотопяным фациям, как две предыдущие, а к топяным, т.е. к открытому болоту. На

бугорках сосново-крупнокустарничково-сфагновая группировка, в мочажинах - пушицево-

сфагновая.

Тряд-озерк-крупномоч сосн-ккустарнчк-сф - осок-шейхц-сф". Топяная фация из трех

структурных элементов - гряд, площадь которых наименьшая, озерков и доминирующих

по площади крупных мочажин. На грядах сосново-крупнокустарничково-сфагновая и в

мочажинах осоково-шейхцериево-сфагновая микрогруппировки.

Сравним теперь классификации.

Состав и количество фаций, входящих в гидроморфные комплексы различ-

ных территорий, разные. Причиной этого является степень сложности ланд-

шафтной структуры, в которую они входят. Так, меньше всего фаций (18)

обнаружено на левобережном участке Кети, на котором всего две ландшафт-

ные местности, расположенные на надпойменных террасах (см. схему 3.2 ).

В левобережной полосе древней долины Енисея на отрезке между притоками

Сымом и Дубчесом, в трех местностях, также расположенных на соответст-

вующих им террасах, уже 24 и 27 фаций (см. схемы 3.1 и 3.4 ). В при-

енисейской полосе Касской равнины выделено 42 фации (см. схему 3.3 ),

находящиеся, согласно ландшафтному районированию Д.М.Киреева /1979/,

в семи местностях, охватывающих древнюю долину Енисея и частично водо-

раздельное пространство. Наконец, 101 фация автоморфно-гидроморфного

комплекса обнаружена в бассейне р. Ларьеган (см. схему 3.5), в котором

выделено пять местностей, принадлежащих двум разным ландшафтам. Этот

бассейн по степени дренированности близок к обследованной части Касской

равнины, но поскольку равнина находится в южной тайге, а бассейн - в сред-

ней,

то в нем значительно шире развиты заболоченные и первичные болотные

леса, за счет которых и возникло такое разнообразие фаций гидроморфного

комплекса (на такие леса приходится 70% общего количества фаций).

Рассмотрение классификаций в порядке времени их разработки показы-

вает постепенное формирование классификационных критериев, и в первую

очередь самого важного с точки зрения рассмотрения взаимоотношений леса

и болота - критерия "соотношение лесо- и болотообразовательного процессов".

На схеме 3.1. этому критерию не соответствует ни один из таксонов клас-

сификации, заболоченные леса не отделены от болотных. Однако он здесь от-

ражен косвенно, так как последовательность нумерации фаций в пределах их

типов и классов дана в порядке возрастания степени гидроморфизма и умень-

шения роли древостоев в фитоценозах. На схеме 3.2. уже выделены полугид-

роморфные фации, к которым отнесены пока еще не разделенные заболоченные

и болотные леса, а также выделены лесотопяные (древесные болота) и топя-

ные (открытые болота) фации. На остальных схемах этот критерий отражен

полностью.

На схеме 3.3 болотные леса отделены от заболоченных и выделены в

виде болотистой подгруппы. Заметим, что в этой классификации проявилось

то,

что заболоченные и болотные леса могут иметь одинаковый растительный

покров: три вида фаций - кедровник и березняк чернично-сфагновые и сосняк

кустарничково-сфагновый по мощности торфяного слоя - отнесены и к забо-

лоченным и к болотным лесам. Древесные (топяно-лесные) болота прямо не

названы, но выделяются как древесно-травяная и древесно-сфагновая группы.

Все классификации показывают, что на базе одних и тех же критериев

можно строить таксоны разного ранга. Так, критерий "Пространственная раз-

дробленность" в классификациях на схемах 3.1, 3.3-3.4 образует таксон

30