Глебов Ф.З. Взаимоотношения леса и болота в таежной зоне

Подождите немного. Документ загружается.

Автономность

Соотношение

лесо-

ц

болотообраэования

Гросрность

Пространственная

раздробленность

особенности ахипоценоза

-^—

•о

i

И

55

0

i

Сол

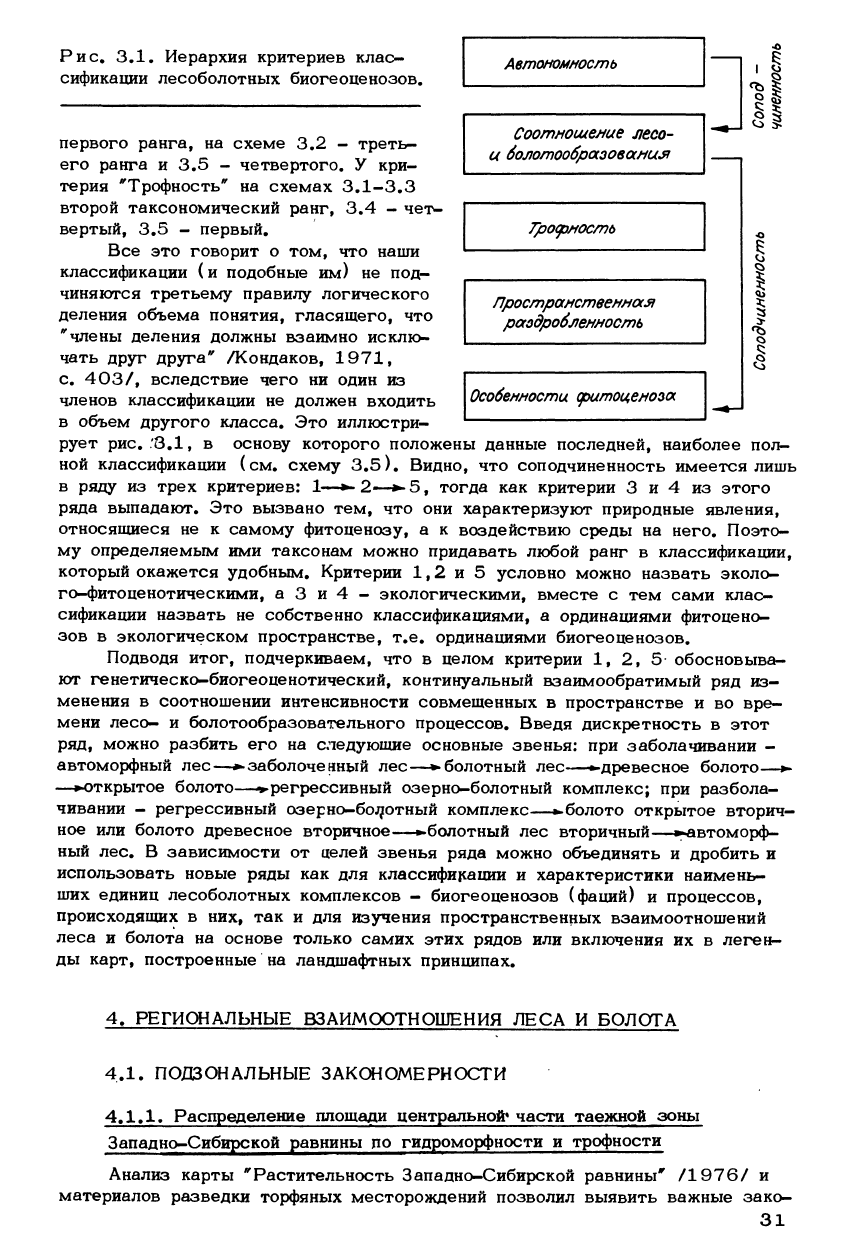

Рис. 3.1. Иерархия критериев клас-

сификации лесоболотных биогеоценозов.

первого ранга, на схеме 3.2 - треть-

его ранга и 3.5 - четвертого. У кри-

терия Трофность" на схемах 3.1-3.3

второй таксономический ранг, 3.4 - чет-

вертый, 3.5 - первый.

Все это говорит о том, что наши

классификации (и подобные им) не под-

чиняются третьему правилу логического

деления объема понятия, гласящего, что

"члены деления должны взаимно исклю-

чать друг друга" /Кондаков, 1971,

с. 403/, вследствие чего ни один из

членов классификации не должен входить

в объем другого класса. Это иллюстри-

рует рис.

.'3.1,

в основу которого положены данные последней, наиболее пол-

ной классификации (см. схему 3.5). Видно, что соподчиненность имеется лишь

в ряду из трех критериев: 1—*- 2—*- 5, тогда как критерии 3 и 4 из этого

ряда выпадают. Это вызвано тем, что они характеризуют природные явления,

относящиеся не к самому фитоценозу, а к воздействию среды на него. Поэто-

му определяемым ими таксонам можно придавать любой ранг в классификации,

который окажется удобным. Критерии 1,2 и 5 условно можно назвать эколо-

го-фитоценотическими, а 3 и 4 - экологическими, вместе с тем сами клас-

сификации назвать не собственно классификациями, а ординациями фитоцено-

зов в экологическом пространстве, т.е. ординациями биогеоценозов.

Подводя итог, подчеркиваем, что в целом критерии 1, 2, 5 обосновыва-

ют генетическо-биогеоценотический, континуальный взаимообратимый ряд из-

менения в соотношении интенсивности совмещенных в пространстве и во вре-

мени лесо- и болотообразовательного процессов. Введя дискретность в этот

ряд,

можно разбить его на следующие основные звенья: при заболачивании -

автоморфный лес—^заболоченный лес—»*болотный лес—^древесное болото—*-

—»юткрытое болото—^регрессивный озерно-болотный комплекс; при разбола-

чивании - регрессивный озерно-болотный комплекс—*-болото открытое вторич-

ное или болото древесное вторичное—^болотный лес вторичный—••^автоморф-

ный лес. В зависимости от целей звенья ряда можно объединять и дробить и

использовать новые ряды как для классификации и характеристики наимень-

ших единиц лесоболотных комплексов - биогеоценозов (фаций) и процессов,

происходящих в них, так и для изучения пространственных взаимоотношений

леса и болота на основе только самих этих рядов или включения их в леген-

ды карт, построенные на ландшафтных принципах.

4.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛЕСА И БОЛОТА

4.1.

ПОДЗОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

4.1.1.

Распределение площади центральной* части таежной зоны

Западно-Сибирской равнины по гидроморфности и трофности

Анализ карты "Растительность Западно-Сибирской равнины' /1976/ и

материалов разведки торфяных месторождений позволил выявить важные зако-

31

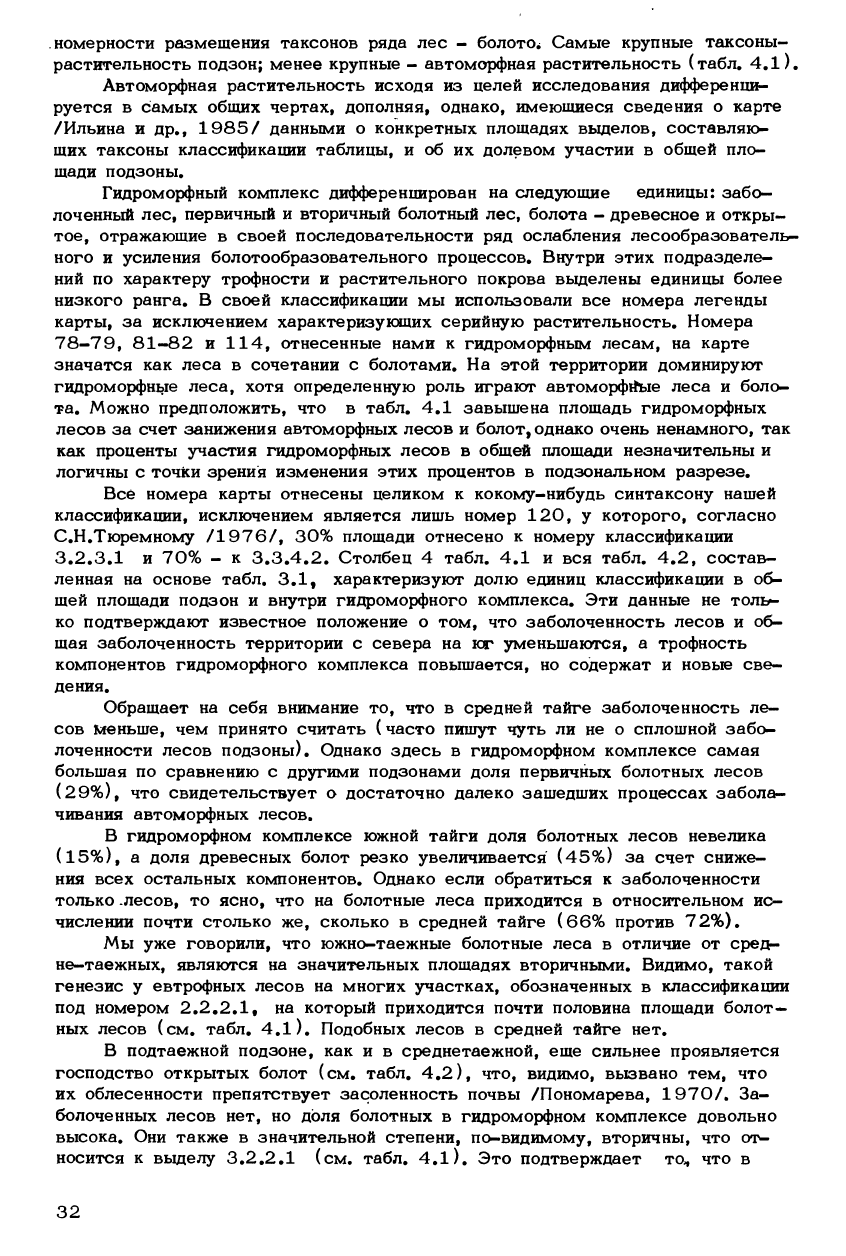

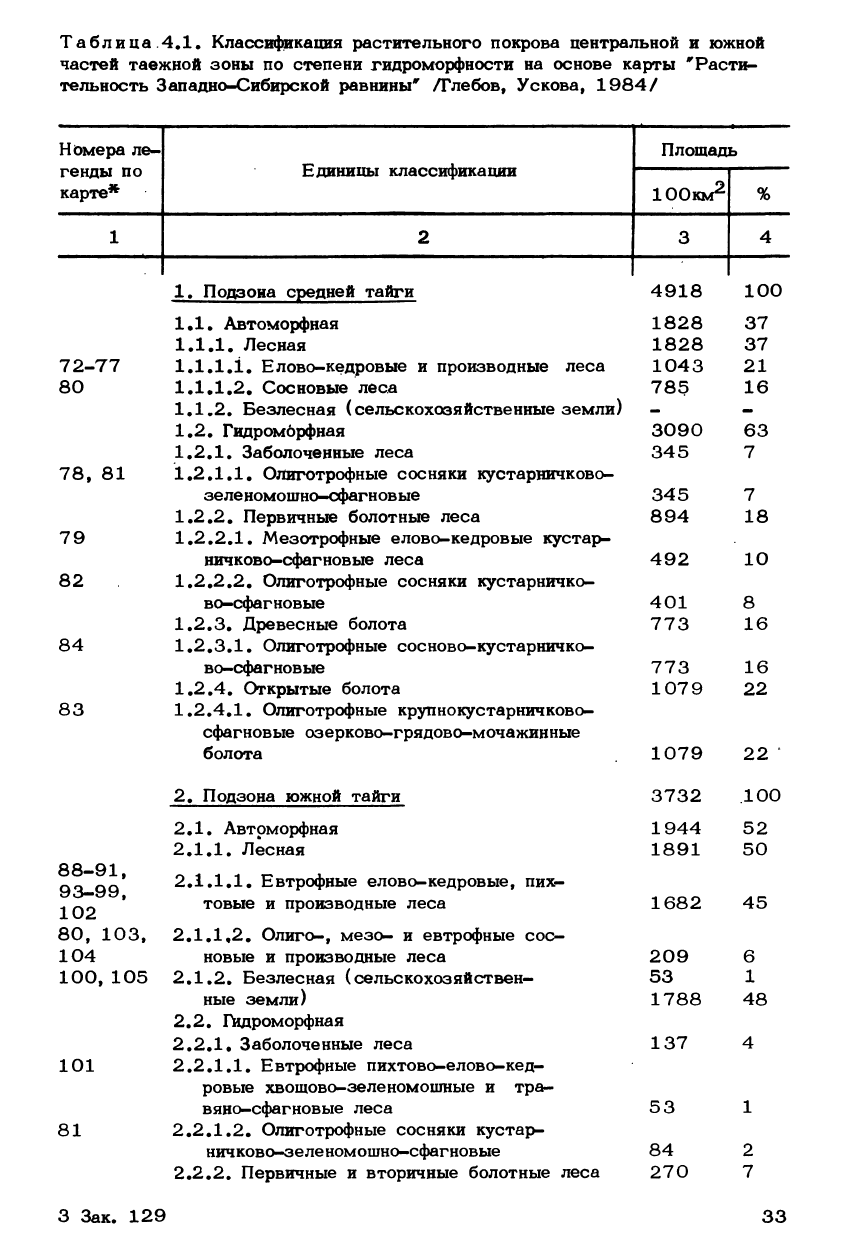

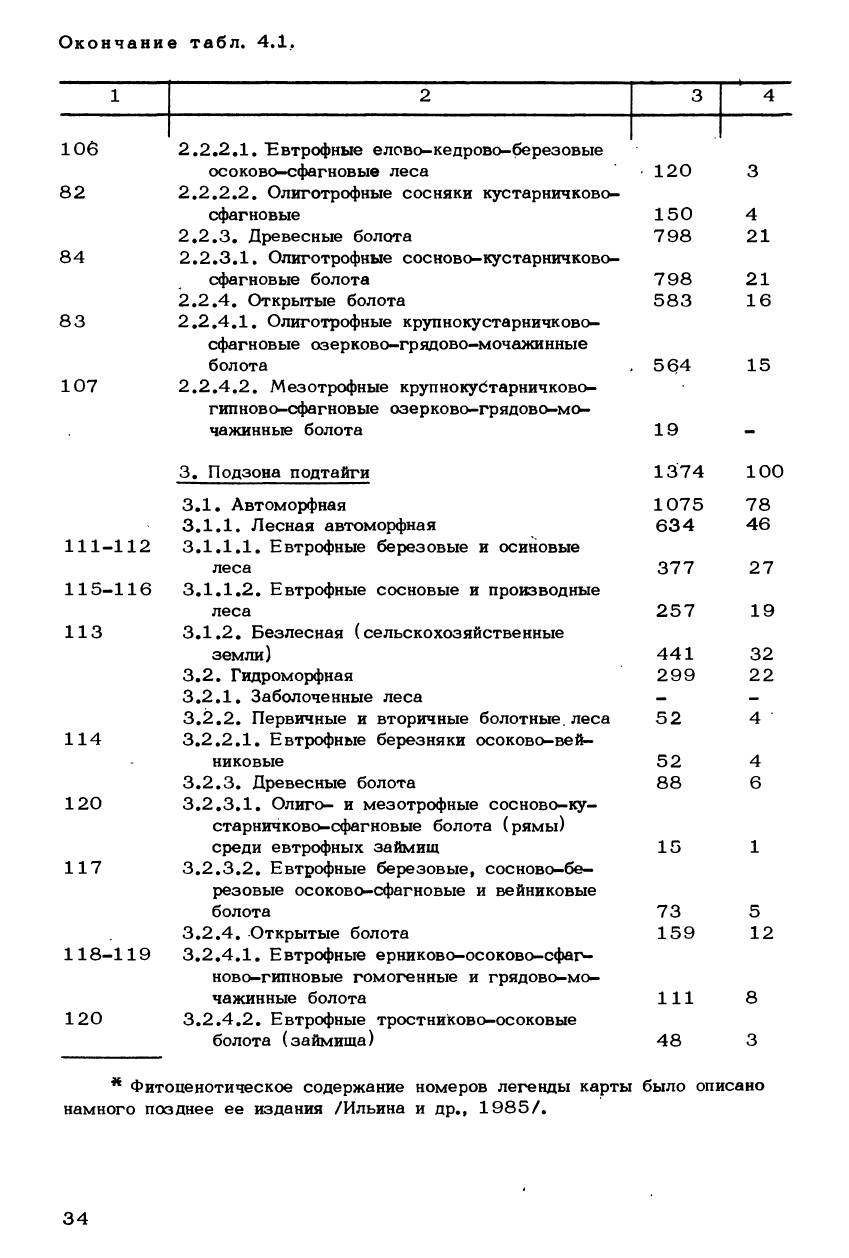

номерности размещения таксонов ряда лес - болото* Самые крупные таксоны-

растительность подзон; менее крупные - автоморфная растительность (табл. 4.1).

Автоморфная растительность исходя из целей исследования дифференци-

руется в самых общих чертах, дополняя, однако, имеющиеся сведения о карте

/Ильина и др., 1985/ данными о конкретных площадях выделов, составляю-

щих таксоны классификации таблицы, и об их долевом участии в общей пло-

щади подзоны.

Гидроморфный комплекс дифференцирован на следующие единицы: забо-

лоченный лес, первичный и вторичный болотный лес, болота - древесное и откры-

тое,

отражающие в своей последовательности ряд ослабления лесообразователь-

ного и усиления болотообразовательного процессов. Внутри этих подразделе-

ний по характеру трофности и растительного покрова выделены единицы более

низкого ранга. В своей классификации мы использовали все номера легенды

карты, за исключением характеризующих серийную растительность. Номера

78-79,

81-82 и 114, отнесенные нами к гидроморфным лесам, на карте

значатся как леса в сочетании с болотами. На этой территории доминируют

гидроморфные леса, хотя определенную роль играют автоморфйые леса и боло-

та.

Можно предположить, что в табл. 4.1 завышена площадь гидроморфных

лесов за счет занижения автоморфных лесов и болот, однако очень ненамного, так

как проценты участия гидроморфных лесов в общей площади незначительны и

логичны с точки зрения изменения этих процентов в подзональном разрезе.

Все номера карты отнесены целиком к кокому-нибудь синтаксону нашей

классификации, исключением является лишь номер 120, у которого, согласно

С.Н.Тюремному /1976/, 30% площади отнесено к номеру классификации

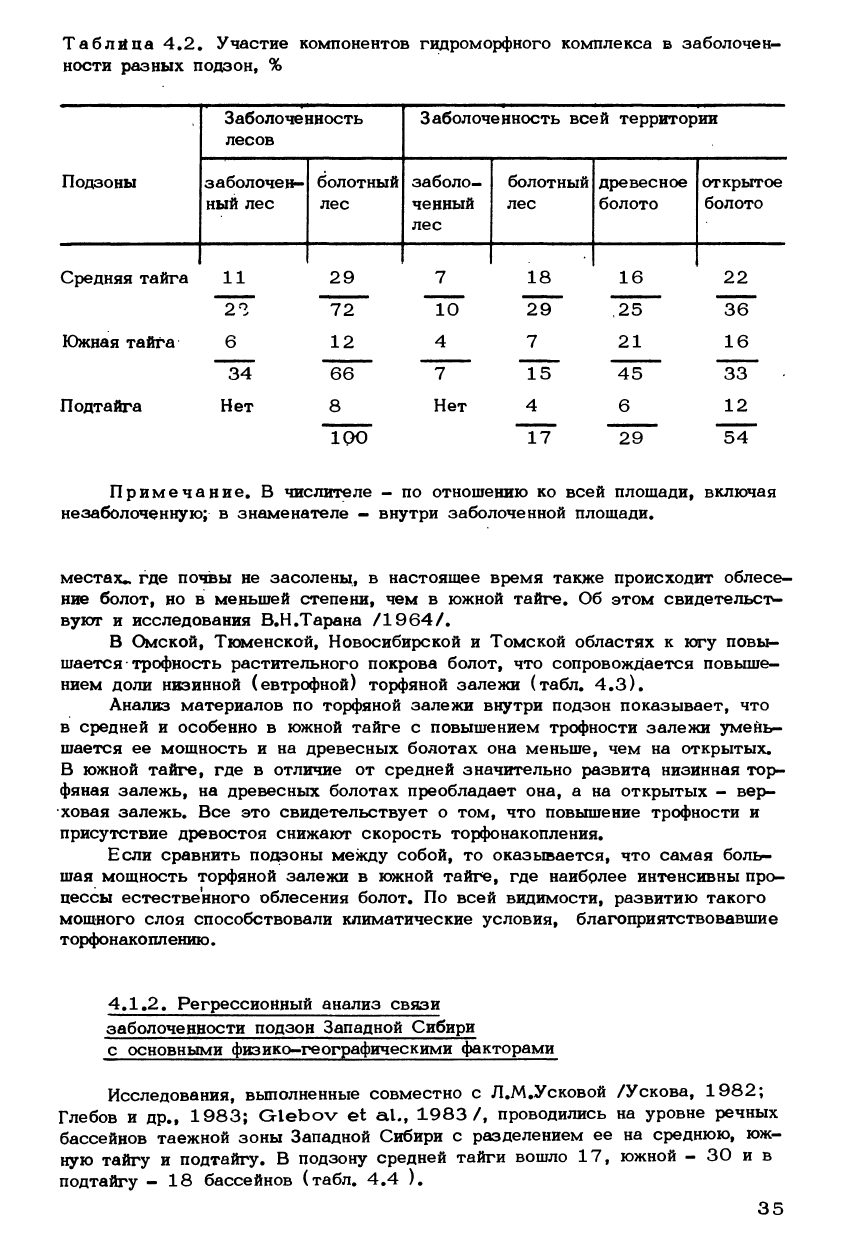

3.2.3.1 и 70% - к 3.3.4.2. Столбец 4 табл. 4.1 и вся табл. 4.2, состав-

ленная на основе табл. 3.1

f

характеризуют долю единиц классификации в об-

щей площади подзон и внутри гидроморфного комплекса. Эти данные не толь-

ко подтверждают известное положение о том, что заболоченность лесов и об-

щая заболоченность территории с севера на юг уменьшаются, а трофность

компонентов гидроморфного комплекса повышается, но содержат и новью све-

дения.

Обращает на себя внимание то, что в средней тайге заболоченность ле-

сов меньше, чем принято считать (часто пишут чуть ли не о сплошной забо-

лоченности лесов подзоны). Однако здесь в гидроморфном комплексе самая

большая по сравнению с другими подзонами доля первичных болотных лесов

(29%),

что свидетельствует о достаточно далеко зашедших процессах забола-

чивания автоморфных лесов.

В гидроморфном комплексе южной тайги доля болотных лесов невелика

(15%),

а доля древесных болот резко увеличивается (45%) за счет сниже-

ния всех остальных компонентов. Однако если обратиться к заболоченности

только .лесов, то ясно, что на болотные леса приходится в относительном ис-

числении почти столько же, сколько в средней тайге (66% против 72%).

Мы уже говорили, что южно-таежные болотные леса в отличие от сред-

не-таежных, являются на значительных площадях вторичными. Видимо, такой

генезис у евтрофных лесов на многих участках, обозначенных в классификации

под номером 2.2.2.1, на который приходится почти половина площади болот-

ных лесов (см. табл. 4.1). Подобных лесов в средней тайге нет.

В подтаежной подзоне, как и в среднетаежной, еще сильнее проявляется

господство открытых болот (см. табл. 4.2), что, видимо, вызвано тем, что

их облесенности препятствует засоленность почвы /Пономарева, 1970/. За-

болоченных лесов нет, но доля болотных в гидроморфном комплексе довольно

высока. Они также в значительной степени, по-видимому, вторичны, что от-

носится к выделу 3.2.2.1 (см. табл. 4.1). Это подтверждает то, что в

32

Таблица4.1.

Классификация растительного покрова центральной и южной

частей таежной зоны по степени гидроморфности на основе карты 'Расти-

тельность Западно-Сибирской равнины' /Глебов, Ускова, 1984/

Номера ле-

генды по

карте*

1

Единицы классификации

2

Площадь

100км

2

3

%

4

1,

Подзона средней тайги 4918 100

1.1. Автоморфная

1.1.1. Лесная

72-77 1.1.1.1. Елово-кедровые и производные леса

80 1.1.1.2. Сосновые леса

1.1.2. Безлесная (сельскохозяйственные земли)

1.2. Гидромбрфная

1.2.1. Заболоченные леса

78,

81 1.2.1.1. Олиготрофные сосняки кустарничково-

зе ле номошно-сфагнов ые

1.2.2. Первичные болотные леса

79 1.2.2.1. Мезотрофные елово-кедровые кустар-

ничково-сфагновые леса 492 10

82 1.2.2.2. Олиготрофные сосняки кустарничко-

во—сфаг новые

1.2.3. Древесные болота

84 1.2.3.1. Олиготрофные сосново-кустарничко-

во-сфагновые

1.2.4. Открытые болота

83 1.2.4.1. Олиготрофные крупнокустарничково-

сфагновые озерково-грядово-мочажинные

болота 1079 22

1828

1828

1043

785

3090

345

345

894

37

37

21

16

63

7

7

18

401

773

773

1079

8

16

16

22

2.

Подзона южной тайги

88-91,

93-99,

102

80,

103,

104

100,

105

101

81

2.1,

2.1,

Автоморфная

1.

Лесная

2.1.1.1.

Евтрофные елово-кедровые, пих-

товые и производные леса

2.1.1.2. Олиго-, мезо- и евтрофные сос-

новые и производные леса

2.1.2.

Безлесная (сельскохозяйствен-

ные земли)

2.2.

Гидроморфная

2.2.1.

Заболоченные леса

2.2.1.1.

Евтрофные пихтово-елово-кед-

ровые хвощово-зеленомошные и тра-

вяно-сфагновые леса

2.2.1.2. Олиготрофные сосняки кустар-

ничково-зе ле номошно-сфагновые

2.2.2.

Первичные и вторичные болотные леса

3732

1944

1891

1682

137

53

84

270

.100

52

50

45

209

53

1788

6

1

48

2

7

3 Зак. 129

33

Окончание табл. 4.1.

106

82

84

2

2

2

2

83

107

2.2.1.

Евтрофные елово-кедрово-березовые

осоково-сфагновые леса 120

2.2.2.

Олиготрофные сосняки кустарничково-

сфагновые

2.3.

Древесные болота

2.3.1.

Олиготрофные сосново-кустарничково-

сфагновые болота

2.2.4. Открытые болота

2.2.4.1.

Олиготрофные крупнокустарничково-

сфагновые озерково-грядово-мочажинные

болота . 5

€>4

2.2.4.2. Мезотрофные крупнокус^тарничково-

гипново-сфагновые озерково-грядово-мо-

чажиннью болота 19

150

798

798

583

4

21

21

16

15

3.

Подзона подтайги

3.1.

Автоморфная

3.1.1.

Лесная автоморфная

111-112 3.1.1.1. Евтрофные березовые и осиновые

леса

115-116 3.1.1.2. Евтрофные сосновые и производные

леса

113 3.1.2. Безлесная (сельскохозяйственные

земли)

3.2.

Гидроморфная

3.2.1.

Заболоченные леса

3.2.2.

Первичные и вторичные болотные, леса

114 3.2.2.1. Евтрофные березняки осоково-вей-

никовые

3.2.3.

Древесные болота

120 3.2.3.1. Олиго- и мезотрофные сосново-ку-

старничково-сфагновые болота (рямы)

среди евтрофных займищ

117 3.2.3.2. Евтрофные березовые, сосново-бе-

резовые осоково-сфагновые и вейниковые

болота

3.2.4.

Открытые болота

118-119 3.2.4.1. Евтрофные ерниково-осоково-сфаг-

ново-гипновые гомогенные и грядово-мо-

чажинные болота

120 3.2.4.2. Евтрофные тростниково-осоковые

болота (займища)

1374 100

1075

634

377

257

441

299

78

46

27

19

32

22

52

52

88

15

4

6

73

159

111

48

5

12

8

3

* Фитоценотическое содержание номеров легенды карты было описано

намного позднее ее издания /Ильина и др., 1985/.

34

Таблица 4.2. Участие компонентов гидроморфного комплекса в заболочен-

ности разных подзон, %

Подзоны

Средняя тайга

Южная тайга

Подтайга

i i •

Заболоченность

лесов

заболочен-

ный лес

11

23

6

34

Нет

болотный

лес

29

72

12

66

8

1QO

Заболоченность всей территории

заболо-

ченный

лес

7

10

4

7

Нет

болотный

лес

18

29

7

15

4

17

древесное

болото

16

,25

21

45

6

29

открытое

болото

22

36

16

33

12

54

Примечание. В числителе - по отношению ко всей площади, включая

незаболоченную; в знаменателе - внутри заболоченной площади.

местах^ где почвы не засолены, в настоящее время также происходит облесе-

ние болот, но в меньшей степени, чем в южной тайге. Об этом свидетельст-

вуют и исследования В.Н .Тарана /1964/.

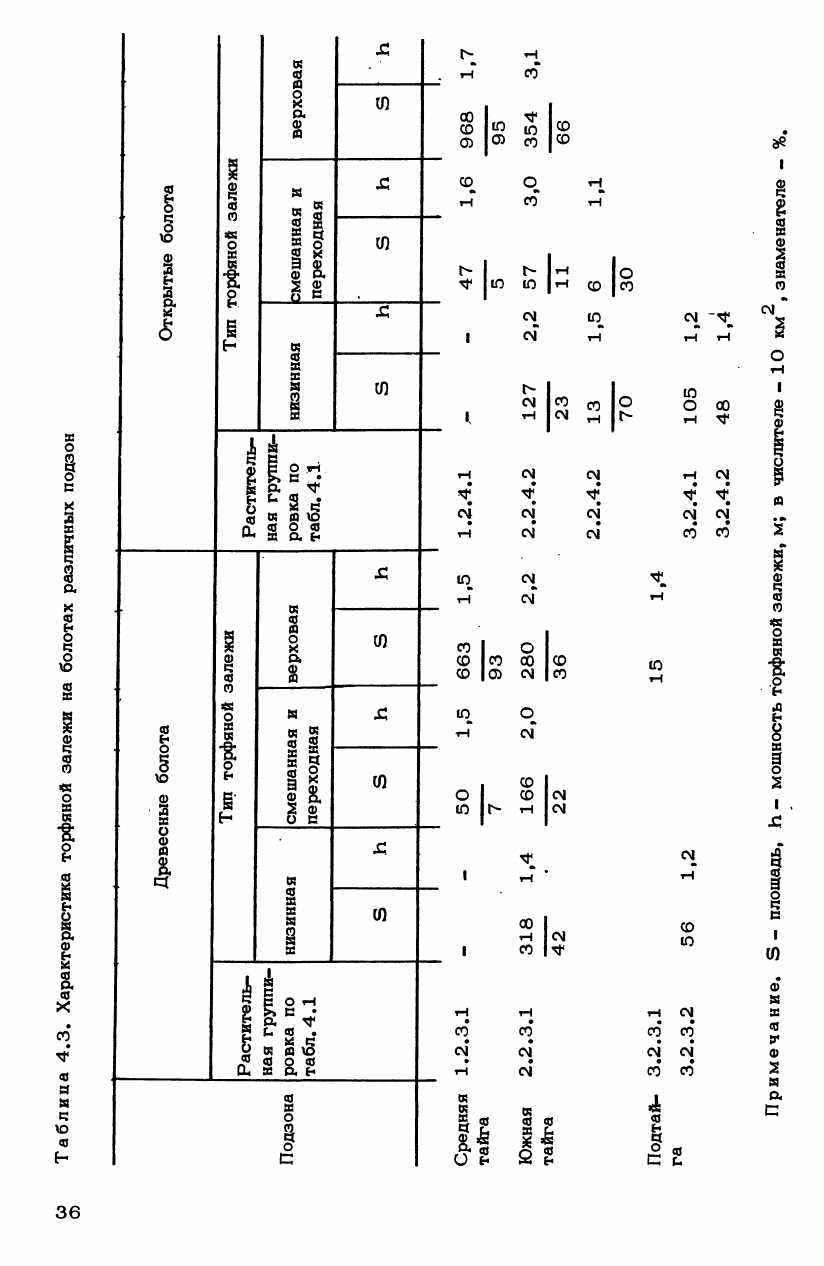

В Омской, Тюменской, Новосибирской и Томской областях к югу повы-

шается трофность растительного покрова болот, что сопровождается повыше-

нием доли низинной (евтрофной) торфяной залежи (табл. 4.3).

Анализ материалов по торфяной залежи внутри подзон показывает, что

в средней и особенно в южной тайге с повышением трофности залежи умень-

шается ее мощность и на древесных болотах она меньше, чем на открытых.

В южной тайге, где в отличие от средней значительно развита, низинная тор-

фяная залежь, на древесных болотах преобладает она, а на открытых - вер-

ховая залежь. Все это свидетельствует о том, что повышение трофности и

присутствие древостоя снижают скорость торфонакопления.

Если сравнить подзоны между собой, то оказывается, что самая боль-

шая мощность торфяной залежи в южной тайге, где наиболее интенсивны про-

цессы естественного облесения болот. По всей видимости, развитию такого

мощного слоя способствовали климатические условия, благоприятствовавшие

торфонакопл

ению.

4.1.2.

Регрессионный анализ связи

заболоченности подзон Западной Сибири

с основными физико-географическими факторами

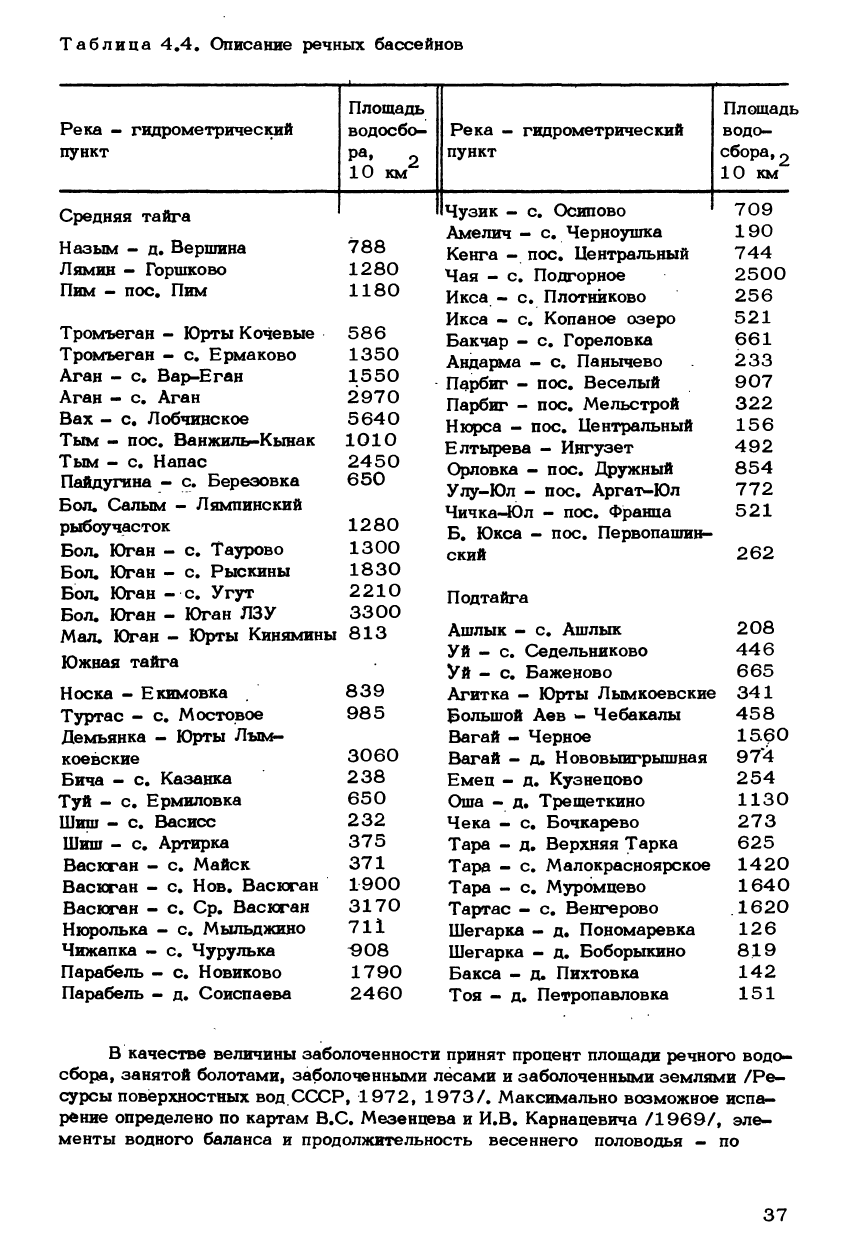

Исследования, выполненные совместно с Л.М.Усковой /Ускова, 1982;

Глебов и др., 1983; Glebov et ah, 1983/, проводились на уровне речных

бассейнов таежной зоны Западной Сибири с разделением ее на среднюю, юж-

ную тайгу и подтайгу. В подзону средней тайги вошло 17, южной - 30 и в

подтайгу - 18 бассейнов (табл. 4.4 ).

35

36

Таблица

4.3.

Характеристика

торфяной

залежи на болотах различных подзон

| I t | 1.1 \ I 1 .

1,...

|

III!

Древесные болота

Открытые

болота

Тип

торфяной

залежи

Г |

Тип

торфяной

залежи

Раститель-

1_________«-,-_______J

Раститель-

ная

группи-1

ная

группи-

Подзона

ровка

по

низинная

смешанная

и

верховая ровка

по

низинная

смешанная

и

верховая

табл.

4.1

переходная

табл.

4.1

переходная

ShShSh

Sh Sh Sh

Средняя

1.2.3.1

- - 50 1,5 663 1,5

1.2.4.1

- - 47 1,6 968 1,7

тайга

7 93 5 95

Южная

2.2.3.1

318 1,4 166 2,0 280 2,2

2.2.4.2

127

2,2

57 3,0 354 3,1

тайга

42 22 36 23 11 66

2.2.4.2

13

1,5

6 1,1

70

30

Подтай-

3.2.3.1

15 1,4

Га

3.2.3.2

56 1,2

3.2.4.1

105 1,2

3.2.4.2

48 1,4

2

Примечание.

S-

площадь,

h-

мощность

торфяной

залежи, м;

в

числителе

-

10

км

,

знаменателе

-

%.

Таблица 4.4. Описание речных бассейнов

Река - гидрометрический

пункт

Площадь

водосбо-

ра.

9

10 км

Река - гидрометрический

пункт

Площадь

водо-

сбора, 2

10 км

Средняя тайга

Назым - д. Вершина 788

Л ямин - Горшково 1280

Пим - пос. Пим 1180

Тромъеган - Юрты Кочевые 586

Тромъеган - с. Ермаково 1350

Аган - с. Вар-Еган 1550

Аган - с. Аган 2970

Вах - с. Лобчинское 5640

Тым - пос. Ванжиль-Кынак 1010

Тым - с. Напас 2450

Пайдугина - с. Березовка 650

Бол.

Салым - Лямпинский

рыбоу часток 1280

Бол.

Юган - с. Таурово 1300

Бол.

Юган - с. Рыскины 1830

Бол.

Юган - с. Угут 2210

Бол.

Юган - Юган ЛЗУ 3300

Мал.

Юган - Юрты Кинямины 813

Южная тайга

Носка - Екимовка . 839

Туртас - с. Мостовое 985

Демьянка - Юрты Лым-

коевские 3060

Бича - с. Казанка 238

Туй - с. Ермиловка 650

Шиш - с. Васисс 232

Шиш - с. Артирка 375

Васюган - с. Майск 371

Васюган - с. Нов. Васюган 1900

Васюган - с. Ср. Васюган 3170

Нюролька - с. Мыльджино 711

Чижапка - с. Чурулька *908

Парабель - с. Новиково 1790

Парабель - д. Соиспаева 2460

Чузик - с. Осипово * 709

Амелич - с. Черноушка 190

Кента - пос. Центральный 744

Чая - с. Подгорное 2500

Икса - с. Плотниково 256

Икса - с. Копаное озеро 521

Бакчар - с. Гореловка 661

Андарма - с. Панычево 233

Парбиг - пос. Веселый 907

Парбиг - пос. Мельстрой 322

Нюрса - пос. Центральный 156

Елтырева - Ингузет 492

Орловка - пос. Дружный 854

Улу-Юл - пос. Аргат-Юл 772

Чичка-Юл - пос. Франца 521

Б.

Юкса - пос. Первопашин-

ский 262

Подтайга

Ашлык - с. Ашлык 208

Уй - с. Седельниково 446

Уй - с. Баженово 665

Агитка - Юрты Лымкоевские 341

Большой Аев »- Чебакалы 458

Вагай - Черное 1560

Вагай - д. Нововыигрышная 97*4

Емец - д. Кузнецово 254

Оша - д. Трещеткино ИЗО

Чека - с. Бочкарево 273

Тара - д. Верхняя Тарка 625

Тара - с. Малокрасноярское 1420

Тара - с. Муромпево 1640

Тартас - с. Венгерово 1620

Шегарка - д. Пономаревка 126

Шегарка - д. Боборыкино 819

Бакса - д. Пихтовка 142

Тоя - д. Петропавловка 151

В качестве величины заболоченности принят процент площади речного водо-

сбора, занятой болотами, заболоченными лесами и заболоченными землями /Ре-

сурсы поверхностных вод СССР, 1972, 1973/. Максимально возможное испа-

рение определено по картам B.C. Мезенпева и И.В. Карнацевича /1969/, эле-

менты водного баланса и продолжительность весеннего половодья - по

37

Таблица 4.5. Коэффициенты парной корреляции между заболоченностью и

факторами внешней среды таежных подзон Западной Сибири /Ускова, 1982/

Факторы

Средняя тайга

Южная тайга Подтайга

Сток среднегодовой,

общий, мм (Y )

-0,07'

-0,52+0,13 0,53+0,17

Поверхностный, мм (Y ) -0,33+0,20* -0,56+0,12 0,60+0,15

0,16+0,22* -0,30+0,16*

Грунтовый, мм (Y )

Меженный, мм (Y )

меж

Коэффициент стока, общий

<*

0

>

Весенний сток, объем, мм

(Y )

вес

Максимальный расход поло-

водья, мм (Q

max

)

Продолжительность поло-

водья, сут (Т)

Осадки за год, мм ( X)

Максимально возможное

испарение, мм (Z )

Суммарное испарение за

год,

мм ( Z)

Средний уклон реки (i)

Средняя высота водосбора,м

(Н )

ср

0,04

0,05* -0,22+0,17* 0,50*0,17

0,24+0,21* -0,53+0,13 0,64+0,14

-0,65+0,13 -0,45+0,14 -0,20*

-0,75+0,10 -0,38+0,16 0,20*

0,31+0,20* 0,52+0,13 0,66+0,13

0,32+0,20* 0,51+0,13 -0,38+0,20*

-0,7Of0,12 -0,20*0,17

0,60+0,15 0,7Of0,09

0,02'

-0,06

0,42+0,19* -0,55+0,11 -0,31+0,21*

0,41+0,19* -0,59+0,12

-0,03""

Статистически недостоверные связи при уровне значимости 0,05.

работе Г.А.Плиткина /1976/ и 'Ресурсам поверхностных вод СССР* /1972,

1973/.

Геоморфологические характеристики речных бассейнов - средние ук-

лоны рек (приближенно характеризуют крутизну водосборов) и средние высо-

ты - взяты из 'Ресурсов поверхностных вод...' /1965, 1966/.

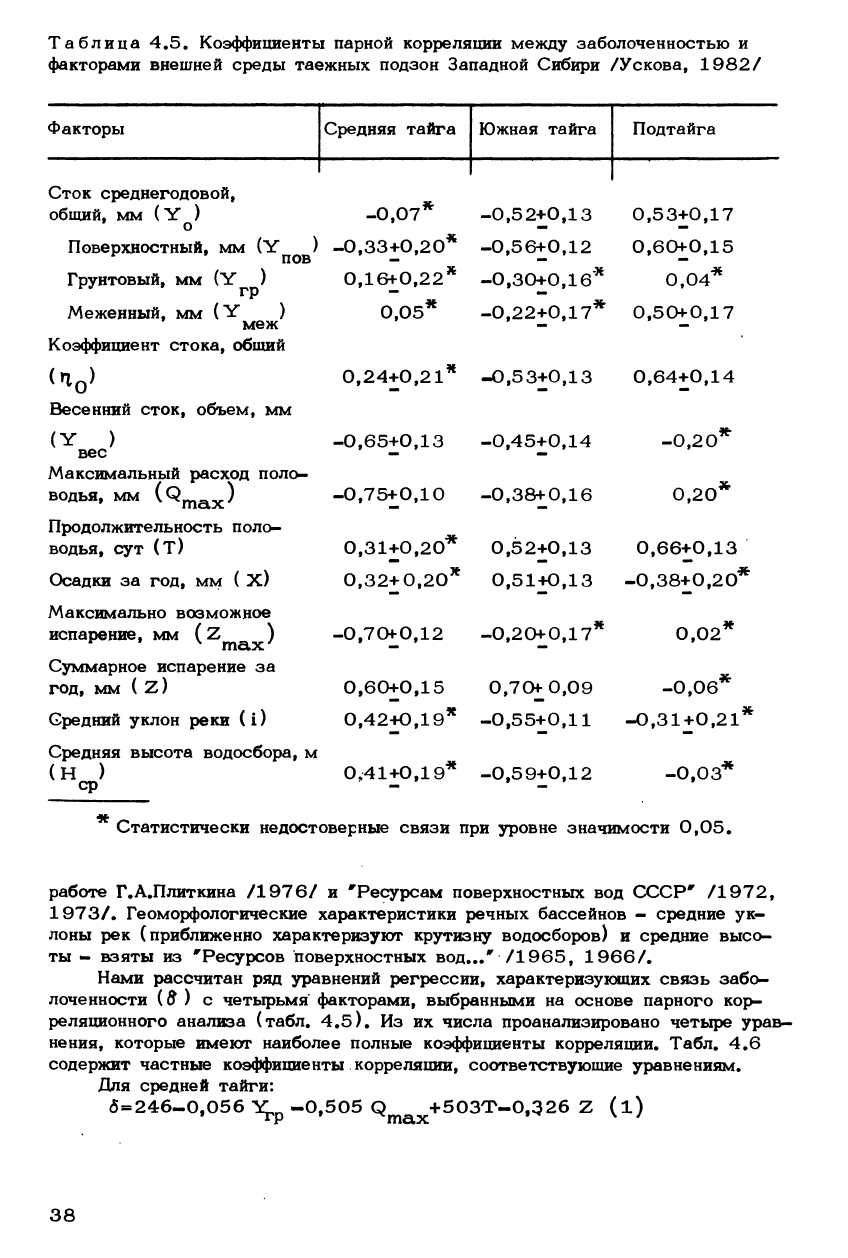

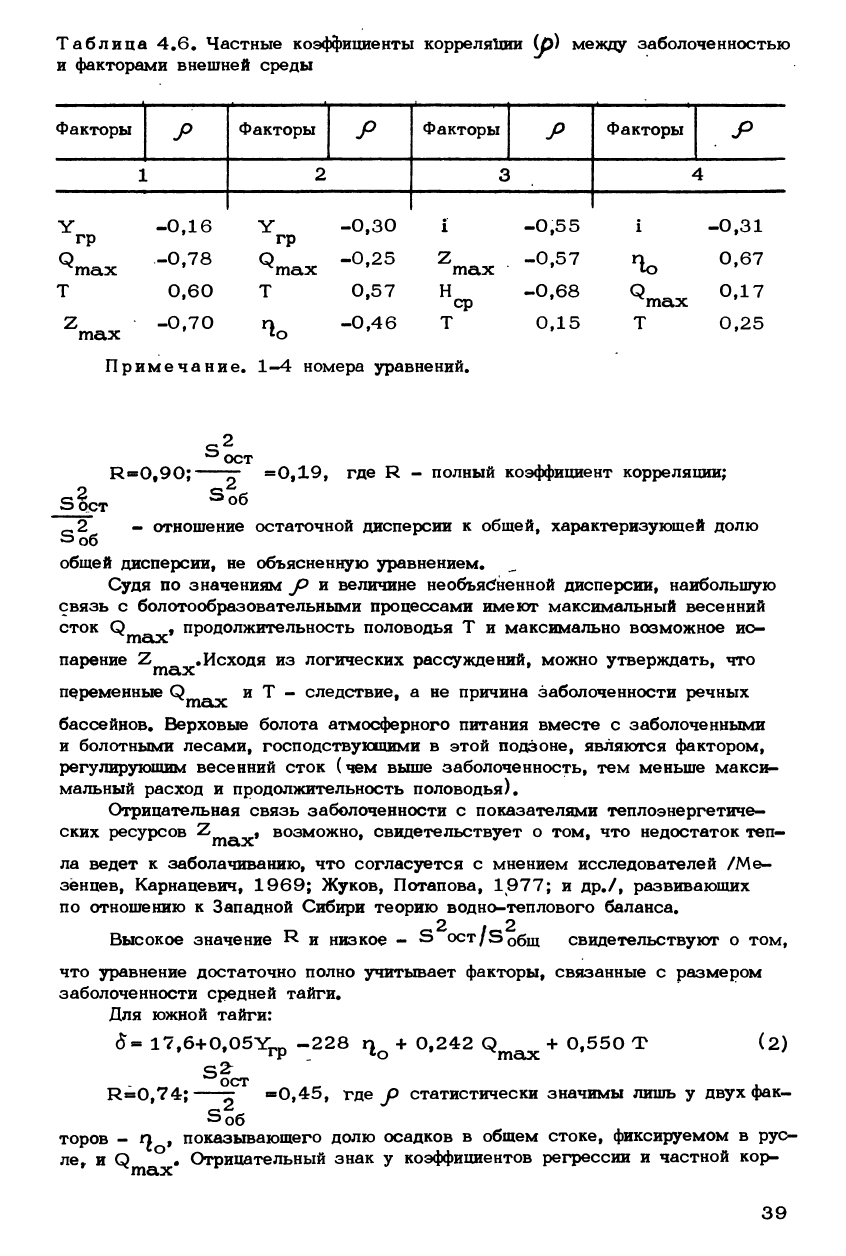

Нами рассчитан ряд уравнений регрессии, характеризующих связь забо-

лоченности (8 ) с четырьмя факторами, выбранными на основе парного кор-

реляционного анализа (табл. 4.5). Из их числа проанализировано четыре урав-

нения, которые имеют наиболее полные коэффициенты корреляции. Табл. 4.6

содержит частные коэффициенты корреляции, соответствующие уравнениям.

Для средней тайги:

6=246-0,056 Y -0,505 Q +503T-0,326 Z (l)

9

игр • ^тах '

ч

'

38

Таблица 4.6. Частные коэффициенты корреляции (р) между заболоченностью

и факторами внешней среды

1

Факторы

Р

1

^шшшшшштшшш—т—шшшк

Факторы

Р

2

Факторы

Р

3

Факторы

Р

4

гр

Т

Z

гр

-0,30 i

Q -0,78 Q -0,25 Z

max ^max max

0,57 H

-0,16

-0,78

0,60

-0,70

cp

T

n -0,46 i

max *o

Примечание. 1-4 номера уравнений.

-0,55

-0,57

-0,68

0,15

i

%

Q

max

T

-0,31

0,67

0,17

0,25

OCT

R-0,90;

=0,19,

где R - полный коэффициент корреляции;

SOCT

2

So6

- отношение остаточной дисперсии к общей, характеризующей долю

общей дисперсии, не объясненную уравнением.

Судя по значениям р и величине необъяСненной дисперсии, наибольшую

связь с бол ото образовательными процессами имеют максимальный весенний

сток Q , продолжительность половодья Т и максимально возможное ис-

парение Z .Исходя из логических рассуждений, можно утверждать, что

max

переменные Q и Т - следствие, а не причина заболоченности речных

бассейнов. Верховые болота атмосферного питания вместе с заболоченными

и болотными лесами, господствующими в этой подзоне, являются фактором,

регулирующим весенний сток (чем выше заболоченность, тем меньше макси-

мальный расход и продолжительность половодья).

Отрицательная связь заболоченности с показателями теплоэнергетиче-

ских ресурсов ^таэг* возможно, свидетельствует о том, что недостаток теп-

ла ведет к заболачиванию, что согласуется с мнением исследователей /Ме-

зенцев, Карнацевич, 1969; Жуков, Потапова, 1977; и др./, развивающих

по отношению к Западной Сибири теорию водно-теплового баланса.

Высокое значение R и низкое - S ост/3

0

бщ свидетельствуют о том,

что уравнение достаточно полно учитывает факторы, связанные с размером

заболоченности средней тайги.

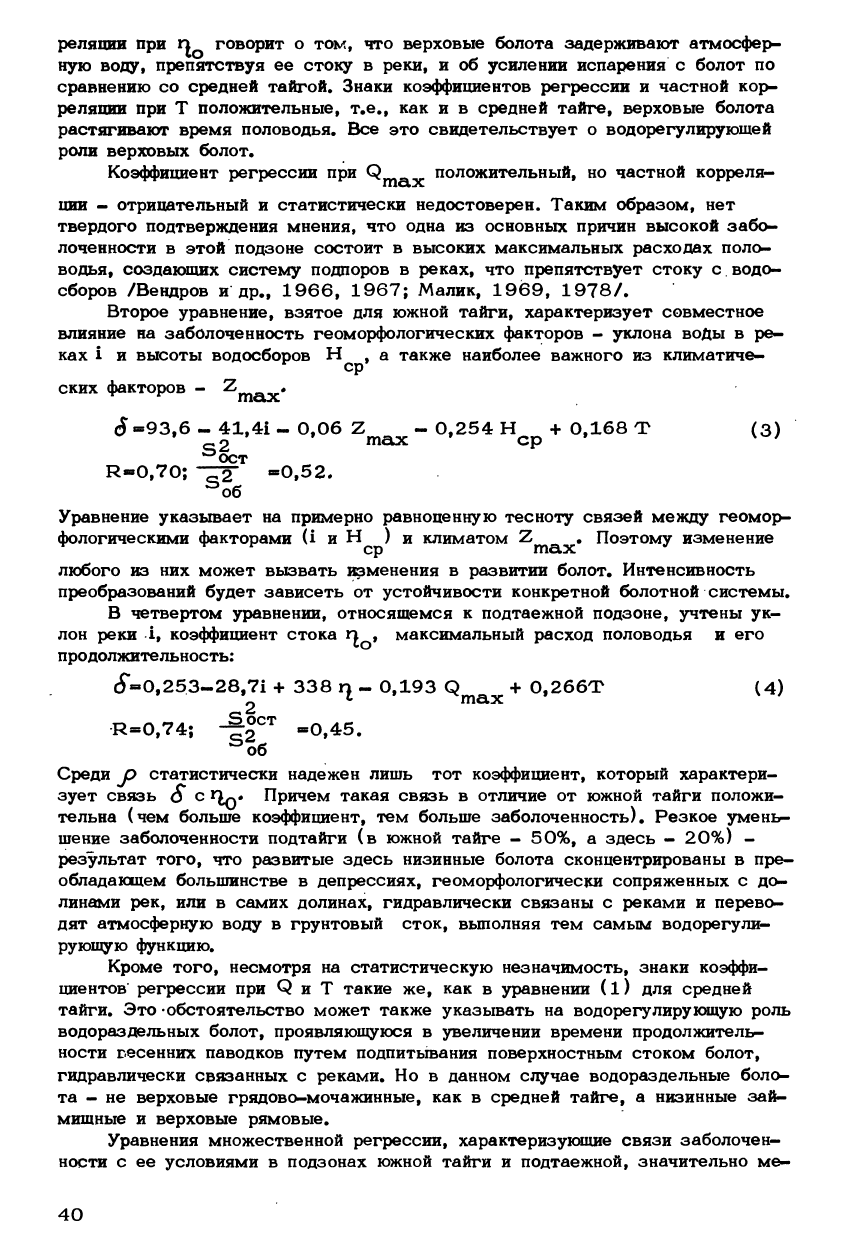

Для южной тайги:

5 = l?,6+0,05Y

rp

-228 r^

Q

+ 0,242 Q

max

+ 0,550 Т

(2)

R=0,74;-

ост

S

0

6

=0,45,

где p статистически значимы лишь у двух фак-

торов - п , показывающего долю осадков в общем стоке, фиксируемом в рус-

ле» и Q . Отрицательный знак у коэффициентов регрессии и частной кор-

тах

39

реляции при п говорит о том, что верховые болота задерживают атмосфер-

ную воду, препятствуя ее стоку в реки, и об усилении испарения с болот по

сравнению со средней тайгой. Знаки коэффициентов регрессии и частной кор-

реляции при Т положительные, т.е., как и в средней тайге, верховые болота

растягивают время половодья. Все это свидетельствует о водорегулирующей

роли верховых болот.

Коэффициент регрессии при Q

ma:x

. положительный, но частной корреля-

ции - отрицательный и статистически недостоверен. Таким образом, нет

твердого подтверждения мнения, что одна из основных причин высокой забо-

лоченности в этой подзоне состоит в высоких максимальных расходах поло-

водья, создающих систему подпоров в реках, что препятствует стоку с. водо-

сборов /Вендров и др., 1966, 1967; Малик, 1969, 1978/.

Второе уравнение, взятое для южной тайги, характеризует совместное

влияние на заболоченность геоморфологических факторов - уклона воДы в ре-

ках i и высоты водосборов Н , а также наиболее важного из климатиче-

ср

ских факторов -

z

max

*

J =93,6- 41,4i- 0,06 Z - 0,254 H + 0,168 T (3)

—

о ГПс1Х ^Р

ост

R-0,70; -Г2" =0,52.

Ь

об

Уравнение указывает на примерно равноценную тесноту связей между геомор-

фологическими факторами (i и Н ) и климатом Z . Поэтому изменение

любого из них может вызвать изменения в развитии болот. Интенсивность

преобразований будет зависеть от устойчивости конкретной болотной системы.

В четвертом уравнении, относящемся к подтаежной подзоне, учтены ук-

лон реки i, коэффициент стока п , максимальный расход половодья и его

продолжительность:

($"=0,253-28,71 + 338 п - 0,193 Q + 0,266Т (4)

R=0,74; -f£

CT

=0,45.

ь

об

Среди О статистически надежен лишь тот коэффициент, который характери-

зует связь & с

^IQ*

Причем такая связь в отличие от южной тайги положи-

тельна (чем больше коэффициент, тем больше заболоченность). Резкое умень-

шение заболоченности подтайги (в южной тайге - 50%, а здесь - 20%) -

результат того, что развитые здесь низинные болота сконцентрированы в пре-

обладающем большинстве в депрессиях, геоморфологически сопряженных с до-

линами рек, или в самих долинах, гидравлически связаны с реками и перево-

дят атмосферную воду в грунтовый сток, выполняя тем самым водорегули-

рующую функцию.

Кроме того, несмотря на статистическую незначимость, знаки коэффи-

циентов регрессии при Q и Т такие же, как в уравнении (l) для средней

тайги. Это -обстоятельство может также указывать на водорегулирующую роль

водораздельных болот, проявляющуюся в увеличении времени продолжитель-

ности весенних паводков путем подпитывания поверхностным стоком болот,

гидравлически связанных с реками. Но в данном случае водораздельные боло-

та - не верховые грядово-мочажинные, как в средней тайге, а низинные зай-

мищные и верховые рямовые.

Уравнения множественной регрессии, характеризующие связи заболочен-

ности с ее условиями в подзонах южной тайги и подтаежной, значительно ме-

40