Глебов Ф.З. Взаимоотношения леса и болота в таежной зоне

Подождите немного. Документ загружается.

нее достоверны, чем з средней тайге (меньше общие коэффициенты корреля-

ции и намного меньше доля объясненной дисперсии). Это является еще одним

подтверждением того, что на юге зоны климат в настоящее время не благо-

приятствует заболачиванию. Как было показано в предыдущей главе, на юге

происходит облесение болот, и столь высокая современная заболоченность -

результат прошлых климатических условий. Вовлеченные же в расчет времен-

ные ряды климатических показателей (в среднем 50 лет) несоизмеримы с

длительными процессами облесения.

4.2.

ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

4.2.1.

Ключевой участок в Тугуланской котловине

в междуречье Сыма и Дубчеса

В настоящем разделе описаны два (из четырех) ключевых участка на ко-

торых на основе ландшафтного дешифрирования аэрокосмических снимков и

топоэкологического профилирования изучены взаимоотношения леса и болота.

Гидроморфные комплексы Тугуланской котловины изучались нами дважды:

сначала маршрутным способом в 1960-1966 гг. /Глебов, 1969/, затем в

1970 г. на базе дешифрирования снимков на специально подобранном участ-

ке работы были продолжены /Глебов, Калашников,

1981/.

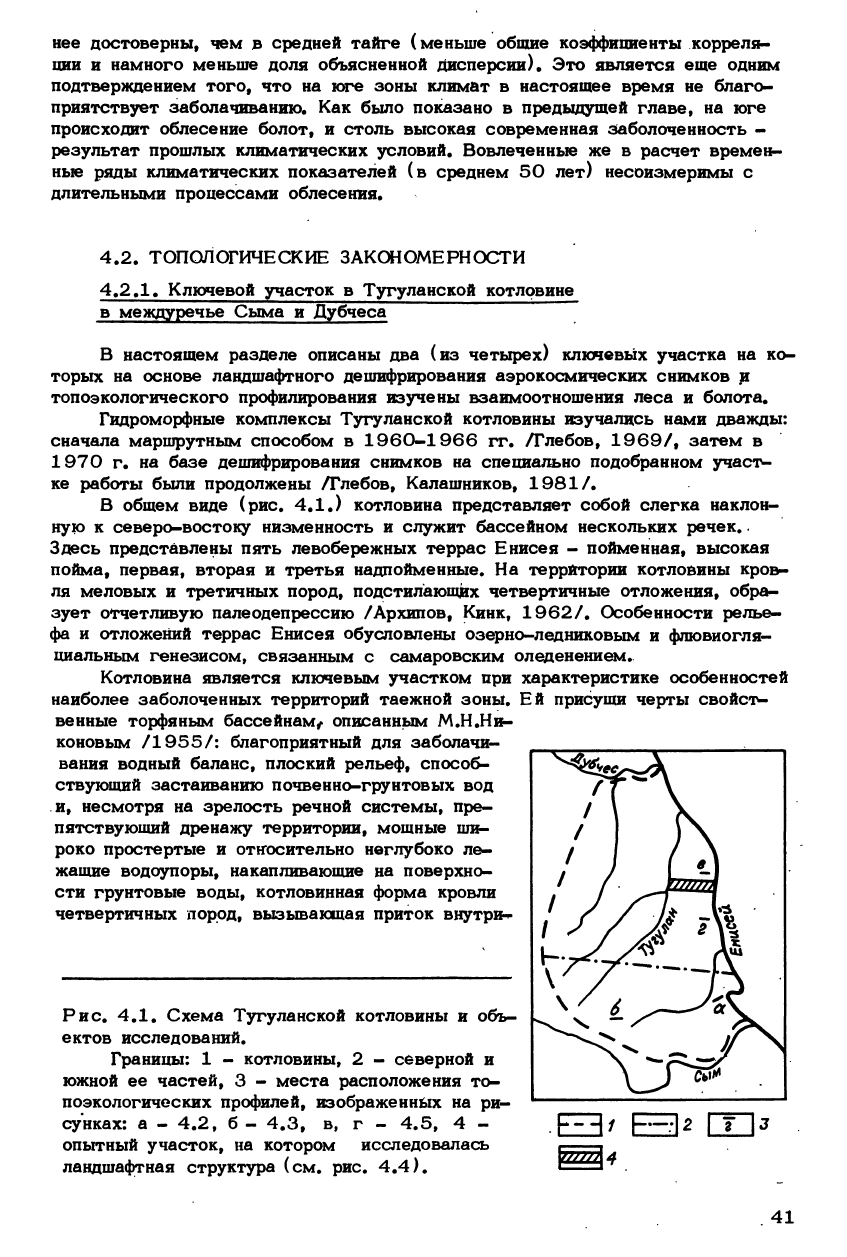

В общем виде (рис. 4.1.) котловина представляет собой слегка наклон-

ную к северо-востоку низменность и служит бассейном нескольких речек.

Здесь представлены пять левобережных террас Енисея - пойменная, высокая

пойма, первая, вторая и третья надпойменные. На территории котловины кров-

ля меловых и третичных пород, подстилающих четвертичные отложения, обра-

зует отчетливую палеодепрессию /Архипов, Кинк, 1962/. Особенности релье-

фа и отложений террас Енисея обусловлены озерно-ледниковым и флювиогля-

циальным генезисом, связанным с самаровским оледенением.

Котловина является ключевым участком при характеристике особенностей

наиболее заболоченных территорий таежной зоны. Ей присущи черты свойст-

венные торфяным бассейнам, описанным М.Н.Ни-

конов ым /1955/: благоприятный для заболачи-

вания водный баланс, плоский рельеф, способ-

ствующий застаиванию почвенно-грунтовых вод

и, несмотря на зрелость речной системы, пре-

пятствующий дренажу территории, мощные ши-

роко простертые и относительно неглубоко ле-

жащие водоупоры, накапливающие на поверхно-

сти грунтовые воды, котловинная форма кровли

четвертичных пород, вызывающая приток внутри-*

Рис. 4.1. Схема Тугуланской котловины и объ-

ектов исследований.

Границы: 1 - котловины, 2 - северной и

южной ее частей, 3 - места расположения то-

поэкологических профилей, изображенных на ри-

сунках: а - 4.2, б - 4.3, в, г - 4.5, 4 - ЕЕЗ

1

EED

2

GO

J

опытный участок, на котором исследовалась • •

ландшафтная структура (см. рис. 4.4). С==3^

. 41

25А

гол

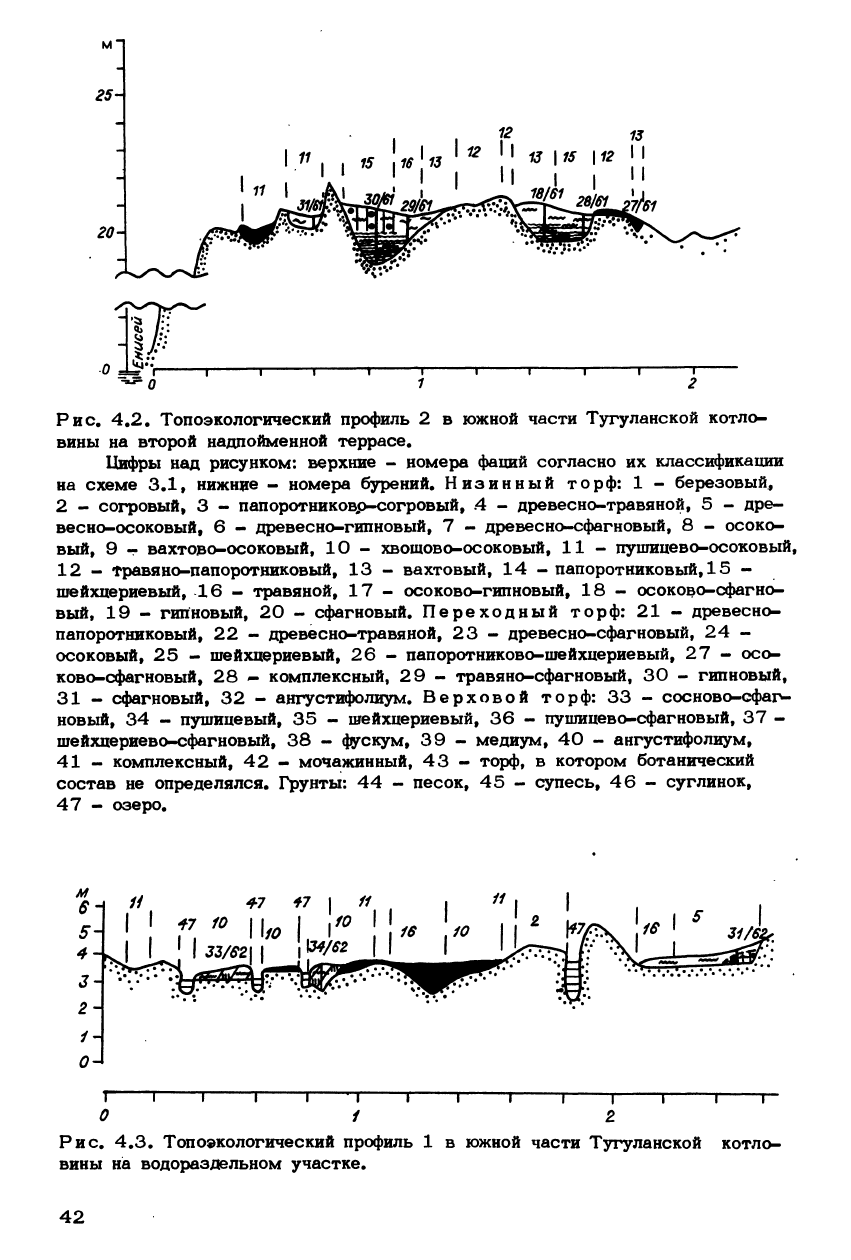

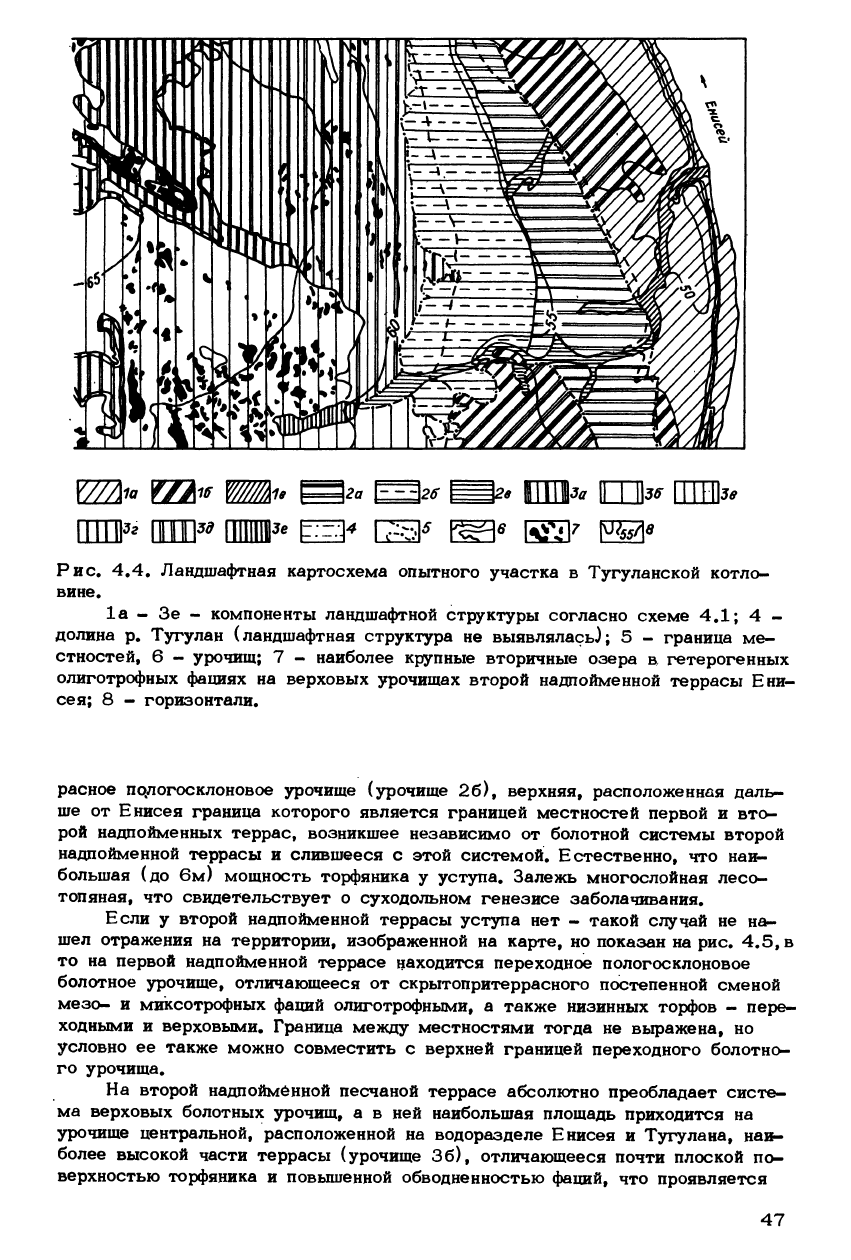

Рис. 4.2. Топоэкологический профиль 2 в южной части Тутуланской котло-

вины на второй надпойменной террасе.

Цифры над рисунком: верхние - номера фаций согласно их классификации

на схеме 3.1, нижние - номера бурений. Низинный торф: 1 - березовый,

2 - согровый, 3 - папоротниковр-согровый, 4 - древесно-травяной, 5 - дре-

вес но-осоковый, 6 - древесно-гипновый, 7 - древес но-сфагновый, 8 - осоко-

вый,

9 - вахтово-осоковый, 10 - хвошово-осоковый, 11 - пушицево-осоковый,

12 - травяно-папоротниковый, 13 - вахтовый, 14 - папоротниковый, 15 -

шейхцериевый, 16 - травяной, 17 - осоково-гипновый, 18 - осоково-сфагно-

вый,

19 - гип новый, 20 - сфагновый. Переходный торф: 21 - древесно-

папоротниковый, 22 - древесно-травяной, 23 - древесно-сфагновый, 24 -

осоковый, 25 - шейхцериевый, 26 - папоротниково-шейхцериевый, 27 - осо-

ково-сфагновый, 28 - комплексный, 29 - травя но-сфагновый, 30 - гип новый,

31 - сфагновый, 32 - ангустифолиум. Верховой торф: 33 - сосново-сфаг-

новый, 34 - пушицевый, 35 - шейхцериевый, 36 - пушицево-сфагновый, 37 -

шейхпериево-сфагновый, 38 - фускум, 39 - медиум, 40 - ангустифолиум,

41 - комплексный, 42 - мочажин

ный,

43 - торф, в котором ботанический

состав не определялся. Грунты: 44 - песок, 45 - супесь, 46 - суглинок,

47 - озеро.

1

1 1 1 1 И 1 I 1 1 1 1 г

О 1 Z

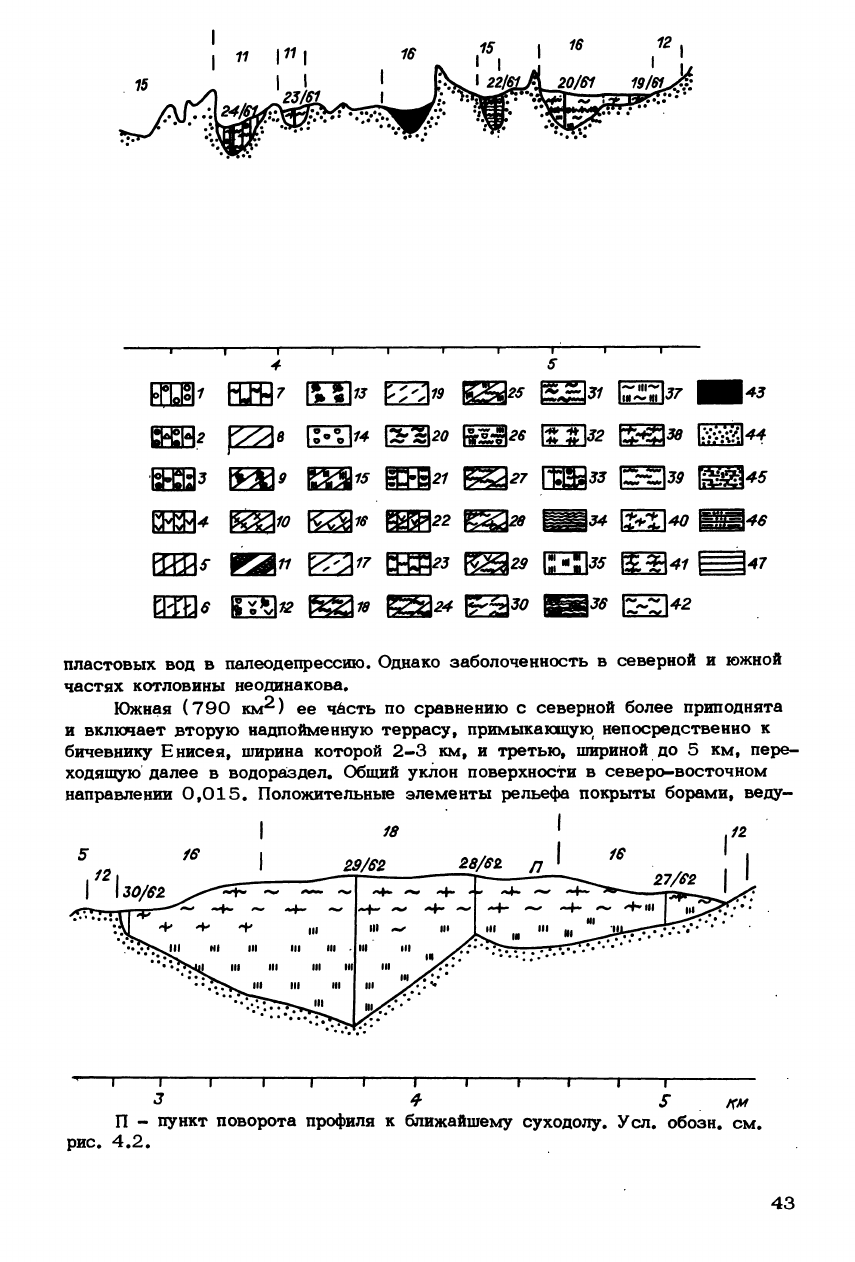

Рис. 4.3. Топоэкологический профиль 1 в южной части Тутуланской котло-

вины на водораздельном участке.

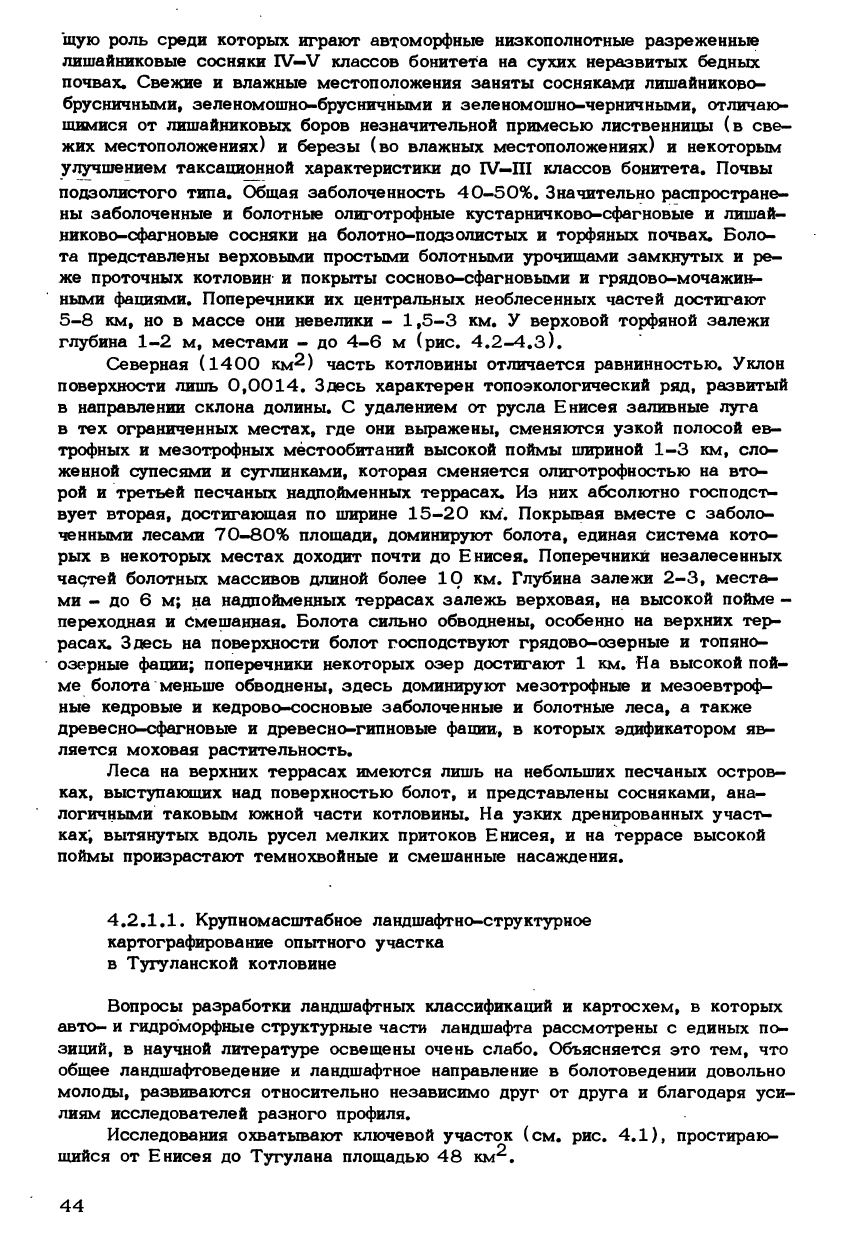

Т

42

т

4

\i affl

7

ЕВ»

ЕЭ»

ЕЯ*

БЭ*

(S)j7 н^

J/

(22* ЕЯ» ЕЭ"

ИаИ*

ВПЛ» ^^ ИИ

j*

из* EH* вя* ^^ и» ^» ggn

EFEFU

кая*

каа» дя« i§a^ н» ю^ шк

вди ga^r E^ B=B»J ва» кза*

шш« шш«

ига*

gig» ва» ва« ЕЗЭ»

^ &сп«

пластовых вод в палеодепрессию. Однако заболоченность в северной и южной

частях котловины неодинакова.

Южная (790 км^) ее часть по сравнению с северной более приподнята

и включает вторую надпойменную террасу, примыкающую непосредственно к

бичевнику Енисея, ширина которой 2-3 км, и третью, шириной до 5 км, пере-

ходящую далее в водораздел. Общий уклон поверхности в северо-восточном

направлении 0,015. Положительные элементы рельефа покрыты борами, веду-

т

т 1 г 1 1 1

3 * S км

П - пункт поворота профиля к ближайшему суходолу. Усл. обозн. см.

рис. 4.2.

43

щую роль среди которых играют автоморфные низкополнотные разреженные

лишайниковые сосняки IV—V классов бонитета на сухих неразвитых бедных

почвах» Свежие и влажные местоположения заняты сосняками лишайникоэо-

брусничными, зеленомошно-брусничными и зеленомошно-черничными, отличаю-

щимися от лишайниковых боров незначительной примесью лиственницы (в све-

жих местоположениях) и березы (во влажных местоположениях) и некоторым

улучшением таксационной характеристики до IV— Ш классов бонитета. Почвы

подзолистого типа. Общая заболоченность 40-50%. Значительно распростране-

ны заболоченные и болотные олиготрофные кустарничково-сфагновые и лишай-

никово-сфагновые сосняки на болотно-подзолистых и торфяных почвах. Боло-

та представлены верховыми простыми болотными урочищами замкнутых и ре-

же проточных котловин и покрыты сосново-сфагновыми и грядово-мочажин-

ными фациями. Поперечники их центральных необлесенных частей достигают

5-8 км, но в массе они невелики - 1,5-3 км. У верховой торфяной залежи

глубина 1-2 м, местами - до 4-6 м (рис. 4.2-4.3).

Северная (1400 км^) часть котловины отличается равнинностыо. Уклон

поверхности лишь 0,0014. Здесь характерен топоэкологический ряд, развитый

в направлении склона долины. С удалением от русла Енисея заливные луга

в тех ограниченных местах, где они выражены, сменяются узкой полосой ев-

трофных и мезотрофных местообитаний высокой поймы шириной 1-3 км, сло-

женной супесями и суглинками, которая сменяется олиготрофностью на вто-

рой и третьей песчаных надпойменных террасах. Из них абсолютно господст-

вует вторая, достигающая по ширине 15-20 км. Покрывая вместе с заболо-

ченными лесами 70-80% площади, доминируют болота, единая система кото-

рых в некоторых местах доходит почти до Енисея. Поперечники нез а лесе иных

частей болотных массивов длиной более 10 км. Глубина залежи 2-3, места-

ми - до 6 м; на надпойменных террасах залежь верховая, на высокой пойме -

переходная и Смешанная. Болота сильно обводнены, особенно на верхних тер-

расах. Здесь на поверхности болот господствуют грядово-озерные и топяно-

озерные фации; поперечники некоторых озер достигают 1 км. На высокой пой-

ме болота меньше обводнены, здесь доминируют мезотрофные и мезоевтроф-

ные кедровые и кедрово-сосновые заболоченные и болотные леса, а также

древесно-сфагновые и древесно-гипновые фации, в которых эдификатором яв-

ляется моховая растительность.

Леса на верхних террасах имеются лишь на небольших песчаных остров-

ках, выступающих над поверхностью болот, и представлены сосняками, ана-

логичными таковым южной части котловины. На узких дренированных участ-

ках', вытянутых вдоль русел мелких притоков Енисея, и на террасе высокой

поймы произрастают темнохвойные и смешанные насаждения.

4.2.1.1.

Крупномасштабное ландшафтно-структурное

картографирование опытного участка

в Тугуланской котловине

Вопросы разработки ландшафтных классификаций и картосхем, в которых

авто-

и гидро'морфные структурные части ландшафта рассмотрены с единых по-

зиций, в научной литературе освещены очень слабо. Объясняется это тем, что

общее ландшафтоведение и ландшафтное направление в болотоведении довольно

молоды, развиваются относительно независимо друг от друга и благодаря уси-

лиям исследователей разного профиля.

Исследования охватывают ключевой участок (см. рис. 4.1), простираю-

щийся от Енисея до Тугулана площадью 48 км^.

44

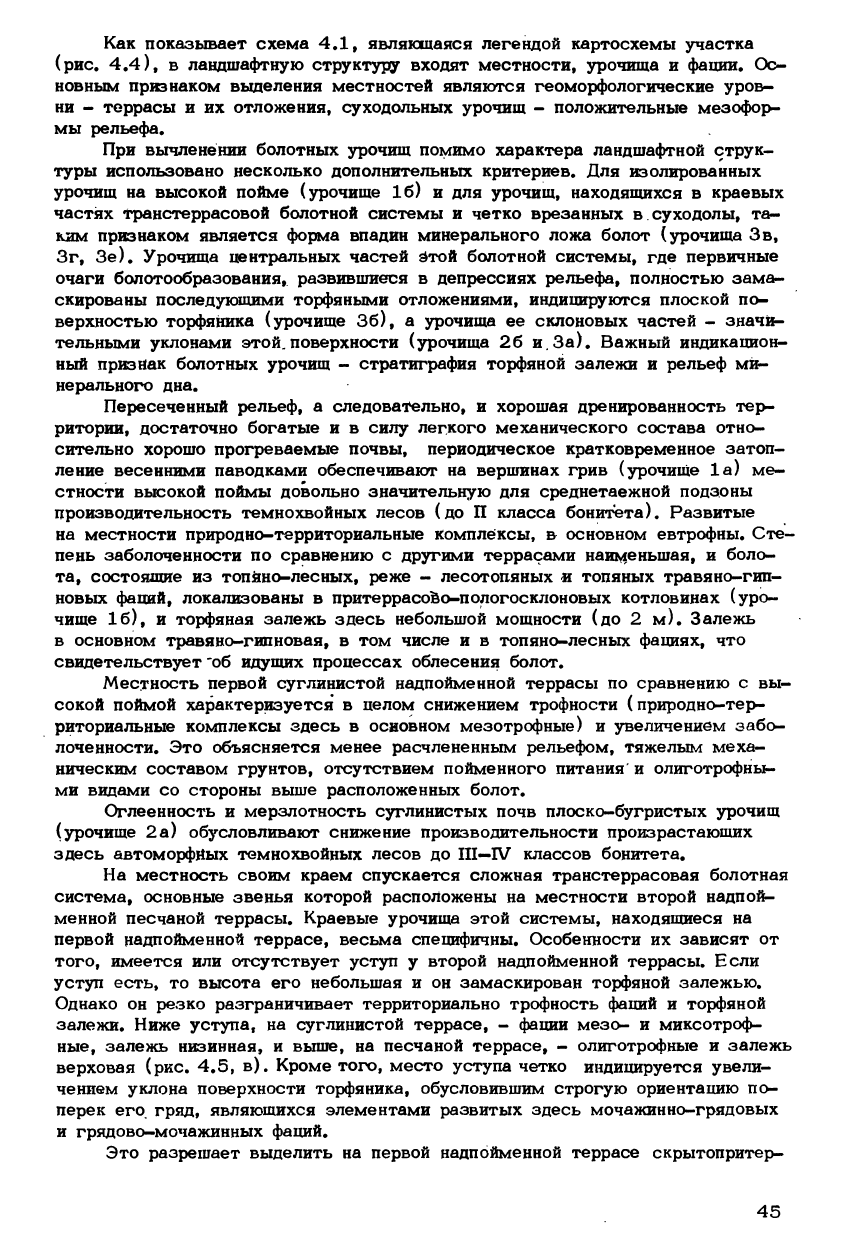

Как показывает схема 4.1, являющаяся легендой картосхемы участка

(рис. 4.4), в ландшафтную структуру входят местности, урочища и фашга. Ос-

новным признаком выделения местностей являются геоморфологические уров-

ни - террасы и их отложения, суходольных урочищ - положительные мезофор-

мы рельефа.

При вычленении болотных урочищ помимо характера ландшафтной струк-

туры использовано несколько дополнительных критериев. Для изолированных

урочищ на высокой пойме (урочище 1б) и для урочищ, находящихся в краевых

частях транстеррасовой болотной системы и четко врезанных в суходолы, та-

ким признаком является форма впадин минерального ложа болот (урочища Зв,

Зг,

Зе). Урочища центральных частей ётой болотной системы, где первичные

очаги болотообразования, развившиеся в депрессиях рельефа, полностью зама-

скированы последующими торфяными отложениями, индицируются плоской по-

верхностью торфяника (урочище Зб), а урочища ее склоновых частей - значи-

тельными уклонами этой.поверхности (урочища 26 и.За). Важный индикацион-

ный признак болотных урочищ - стратиграфия торфяной залежи и рельеф ми-

нерального дна.

Пересеченный рельеф, а следовательно, и хорошая дренированность тер-

ритории, достаточно богатые и в силу легкого механического состава отно-

сительно хорошо прогреваемые почвы, периодическое кратковременное затоп-

ление весенними паводками обеспечивают на вершинах грив (урочище 1а) ме-

стности высокой поймы довольно значительную для среднетаежной подзоны

производительность темнохвойных лесов (до П класса бонитета). Развитые

на местности природно-территориальные комплексы, в основном евтрофны. Сте-

пень заболоченности по сравнению с другими террасами наименьшая, и боло-

та,

состоящие из топяно-лесных, реже - лесотопяных и топяных травяно-гип-

новых фаций, локализованы в притеррасово-пологосклоновых котловинах (уро-

чище 1б), и торфяная залежь здесь небольшой мощности (до 2 м). Залежь

в основном травяно-гипновая, в том числе и в топяно-лесных фациях, что

свидетельствует

"об

идущих процессах облесения болот.

Местность первой суглинистой надпойменной террасы по сравнению с вы-

сокой поймой характеризуется в целом снижением трофности (природ

но-тер-

риториальные комплексы здесь в основном мезотрофные) и увеличением забо-

лоченности. Это объясняется менее расчлененным рельефом, тяжелым меха-

ническим составом грунтов, отсутствием пойменного питания' и олиготрофны-

ми видами со стороны выше расположенных болот.

Оглеенность и мерзлотность суглинистых почв плоско-бугристых урочищ

(урочище 2а) обусловливают снижение производительности произрастающих

здесь автоморфных темнохвойных лесов до III—IV классов бонитета.

На местность своим краем спускается сложная транстеррасовая болотная

система, основные звенья которой расположены на местности второй надпой-

менной песчаной террасы. Краевые урочища этой системы, находящиеся на

первой надпойменной террасе, весьма специфичны. Особенности их зависят от

того,

имеется или отсутствует уступ у второй надпойменной террасы. Если

уступ есть, то высота его небольшая и он замаскирован торфяной залежью.

Однако он резко разграничивает территориально трофность фаций и торфяной

залежи. Ниже уступа, на суглинистой террасе, - фации мезо- и миксотроф-

ные, залежь низинная, и выше, на песчаной террасе, - олиготрофные и залежь

верховая (рис. 4.5, в). Кроме того, место уступа четко индицируется увели-

чением уклона поверхности торфяника, обусловившим строгую ориентацию по-

перек его. гряд, являющихся элементами развитых здесь мочажинно-грядовых

и грядово-мочажинных фаций.

Это разрешает выделить на первой надпойменной террасе скрытопритер-

45

Схема 4.1. Ландшафтная структура опытного участка в Тугуланской котловине

Местности

1.

Высокая супесчаная пойма Енисея с гривами, покрытыми темнохвойными леса-

ми низинными и переходными болотами (la, 16, 1

в).

2.

Первая надпойменная бугристая суглинистая терраса Енисея с темнохвойными

лесами, переходными и низинными болотами (2а, 26, 2в).

3.

Вторая надпойменная песчанная боровая терраса Енисея со^светлохвойными и

мелколиственными лесами, верховыми болотами (За, 36, Зв, Зг, Зд, Зе).

Урочища

1а.

Гривистая высокая пойма с березово-елово-пихтово-кедровыми суходольными

и заболоченными лесами (6-7,9).

16.

Притеррасно-пологосклоновая котловина высокой поймы с согровыми лесами,

низинными и переходными болотами (10, 12, 17).

2а.

Плоскобугристый комплекс березово-пихтово-кедровых лесов на надпойменной

суглинистой террасе (17, 4, 5).

26.

Скрытопритеррасное пологосклоновое переходное болото на надпойменной суг-

линистой террасе, входящее в транстеррасовую болотную систему (16, 26-27).

За.

Пологосклоновое верховое болото на надпойменной песчаной боровой террасе,

входящее в транстеррасовую болотную систему (19, 21, 24).

36.

"Покрывающее 'рельеф" верховое болото центральной высокой плоской части

надпойменной песчаной боровой террасы, входящее в транстеррасовую болотную систему

(11,

13-14, 18-25).

Зв.

Верховое болото слабопроточных и слабосточных логов на надпойменной песча-

ной боровой террасе, входящее в транстеррасовую болотную систему (13, 18, 21, 25).

Зг.

Верховое болото слабопроточной котловины на надпойменной песчаной боровой

террасе, входящее в транстеррасовую болотную систему (13, 18).

Зд.

Суходольные и заболоченные кедров о-с ос новые и березово-сосновые леса с

вкраплениями верховых болот и термокарстовых озер на положительных мезоформах над-

пойменной песчаной боровой террасы (1-3, 8

Г

11, 15).

Зе.

Переходное болото сточного лога (14).

1в,

2в. Днища мелких притоков Енисея, с темнохвойными и мелко-лиственными ле-

сами (6, 8-9).

Примечание. Цифры в скобках после названий урочищ - номера фаций на схе-

ме 3.4.

46

Y77Aia

Wlhf

WMie

В*- E5k Щ» ЦШ* EQ»-

ПТГП^

ШП*

\Ш\

зд

ПШШ*

Ш* GSP ^

в

S3

7

Щ«

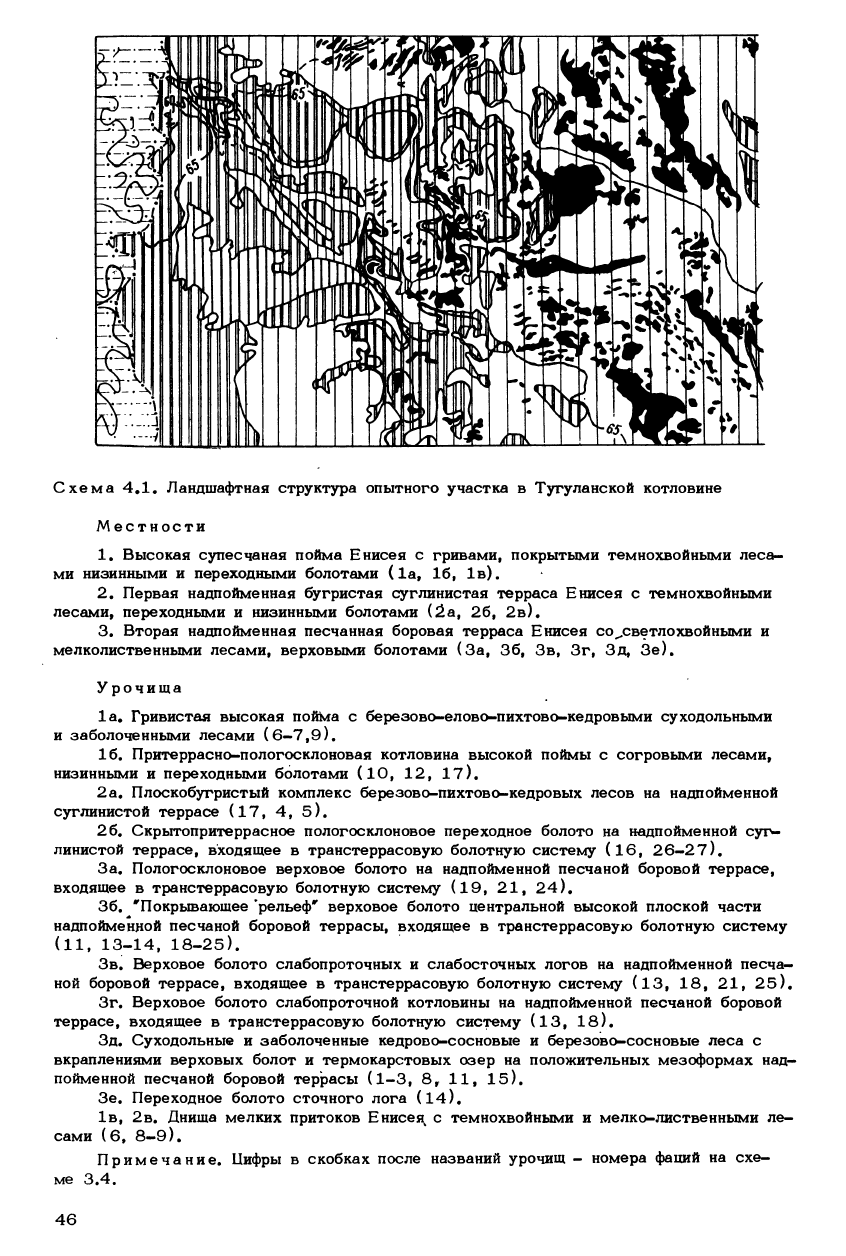

Рис. 4.4. Ландшафтная картосхема опытного участка в Тугуланской котло-

вине.

1а - Зе - компоненты ландшафтной структуры согласно схеме 4.1; 4 -

долина р. Тугулан (ландшафтная структура не выявлялась); 5 - граница ме-

стностей, 6 - урочищ; 7 - наиболее крупные вторичные озера в гетерогенных

олиготрофных фациях на верховых урочищах второй надпойменной террасы Ени-

сея;

8 - горизонтали.

расное пцлогосклоновое урочище (урочище 2б), верхняя, расположенная даль-

ше от Енисея граница которого является границей местностей первой и вто-

рой надпойменных террас, возникшее независимо от болотной системы второй

надпойменной террасы и слившееся с этой системой. Естественно, что наи-

большая (до 6м) мощность торфяника у уступа. Залежь многослойная лесо-

топяная, что свидетельствует о суходольном генезисе заболачивания.

Если у второй надпойменной террасы уступа нет - такой случай не на-

шел отражения на территории, изображенной на карте, но показан на рис. 4.5, в

то на первой надпойменной террасе находится переходное пологоеклоновое

болотное урочище, отличающееся от скрытопритеррасного постепенной сменой

мезо-

и миксотрофных фаций олиготрофными, а также низинных торфов - пере-

ходными и верховыми. Граница между местностями тогда не выражена, но

условно ее также можно совместить с верхней границей переходного болотно-

го урочища.

На второй надпойменной песчаной террасе абсолютно преобладает систе-

ма верховых болотных урочищ, а в ней наибольшая площадь приходится на

урочище центральной, расположенной на водоразделе Енисея и Тугулана, наи-

более высокой части террасы (урочище Зб), отличающееся почти плоской по-

верхностью торфяника и повышенной обводненностью фаций, что проявляется

47

П/61

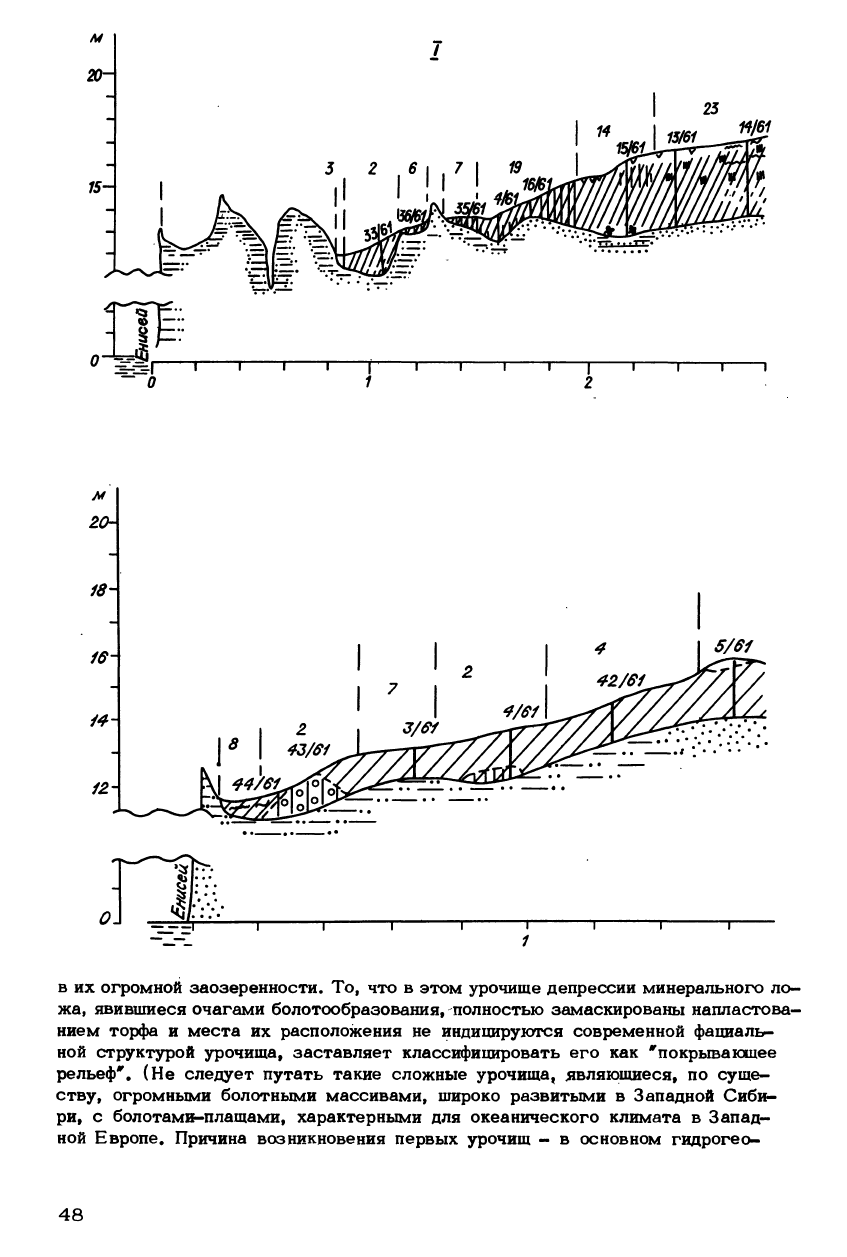

в их огромной заозеренности. То, что в этом урочище депрессии минерального ло-

жа, явившиеся очагами болотообразования, -полностью замаскированы напластова-

нием торфа и места их расположения не индицируются современной фациаль-

ной структурой урочища, заставляет классифицировать его как 'покрывающее

рельеф*. (Не следует путать такие сложные урочища, являющиеся, по суще-

ству, огромными болотными массивами, широко развитыми в Западной Сиби-

ри,

с болотами-плащами, характерными для океанического климата в Запад-

ной Европе. Причина возникновения первых урочищ - в основном гидрогео-

48

'ШМШтт?-

• Г п г п г

П 1 т 1

5 км

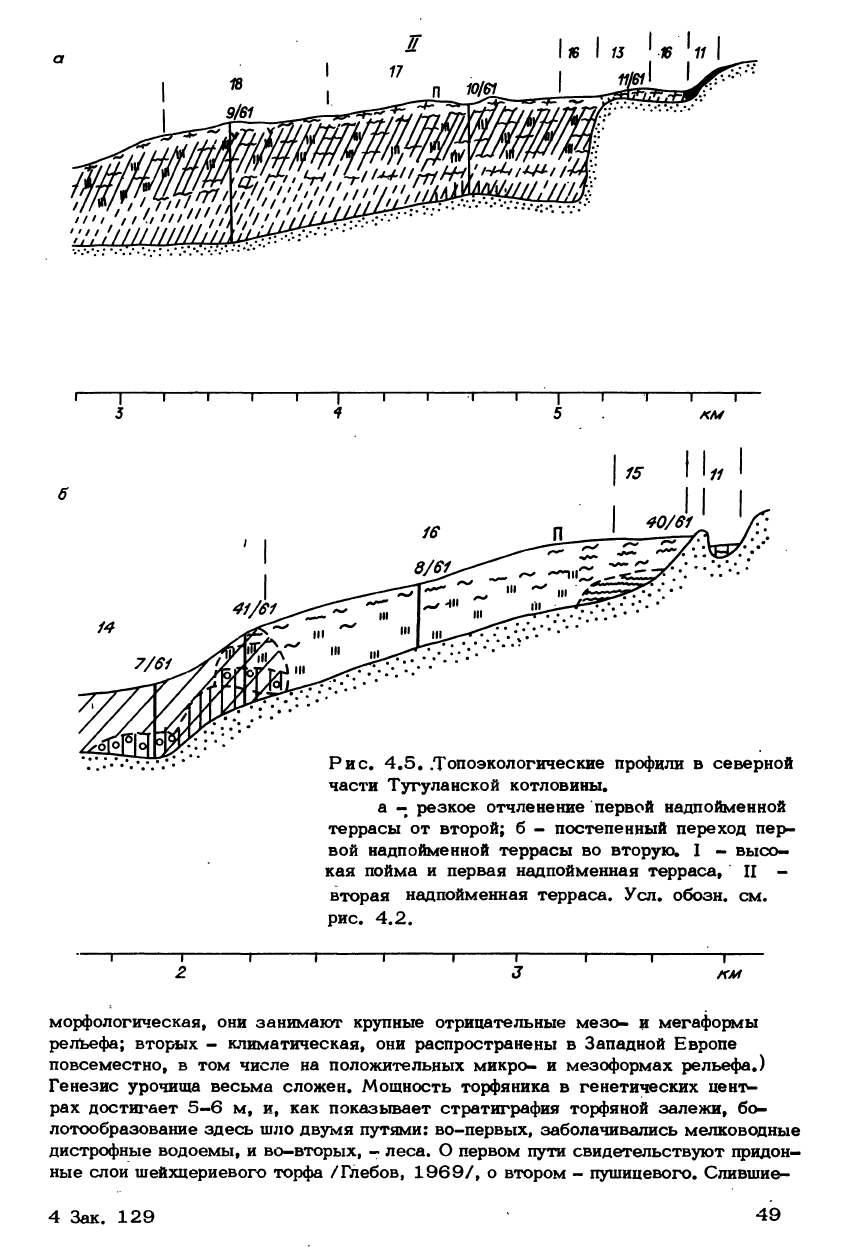

Рис. 4.5. .Топоэкологические профили в северной

части Тугуланекой котловины.

а - резкое отчленение первой надпойменной

террасы от второй; б - постепенный переход пер-

вой надпойменной террасы во вторую. I - высо-

кая пойма и первая надпойменная терраса» II -

вторая надпойменная терраса. Усл. обозн. см.

рис. 4.2.

—г

2

-Г"

J

—I—

/Of

морфологическая, они занимают крупные отрицательные мезо- и мегаформы

рельефа; вторых - климатическая, они распространены в Западной Европе

повсеместно, в том числе на положительных микро- и мезоформах рельефа.)

Генезис урочища весьма сложен. Мощность торфяника в генетических цент-

рах достигает 5-6 м, и, как показывает стратиграфия торфяной залежи, бо-

лотообразование здесь шло двумя путями: во-первых, заболачивались мелководные

дистрофные водоемы, и во-вторых, - леса. О первом пути свидетельствуют придон-

ные слои шейхцериевого торфа /Глебов, 1969/, о втором - пушицевого. Слившие-

4 Зак. 129

49

ЕЗ'ШИЛ*

ЕЕЗ*

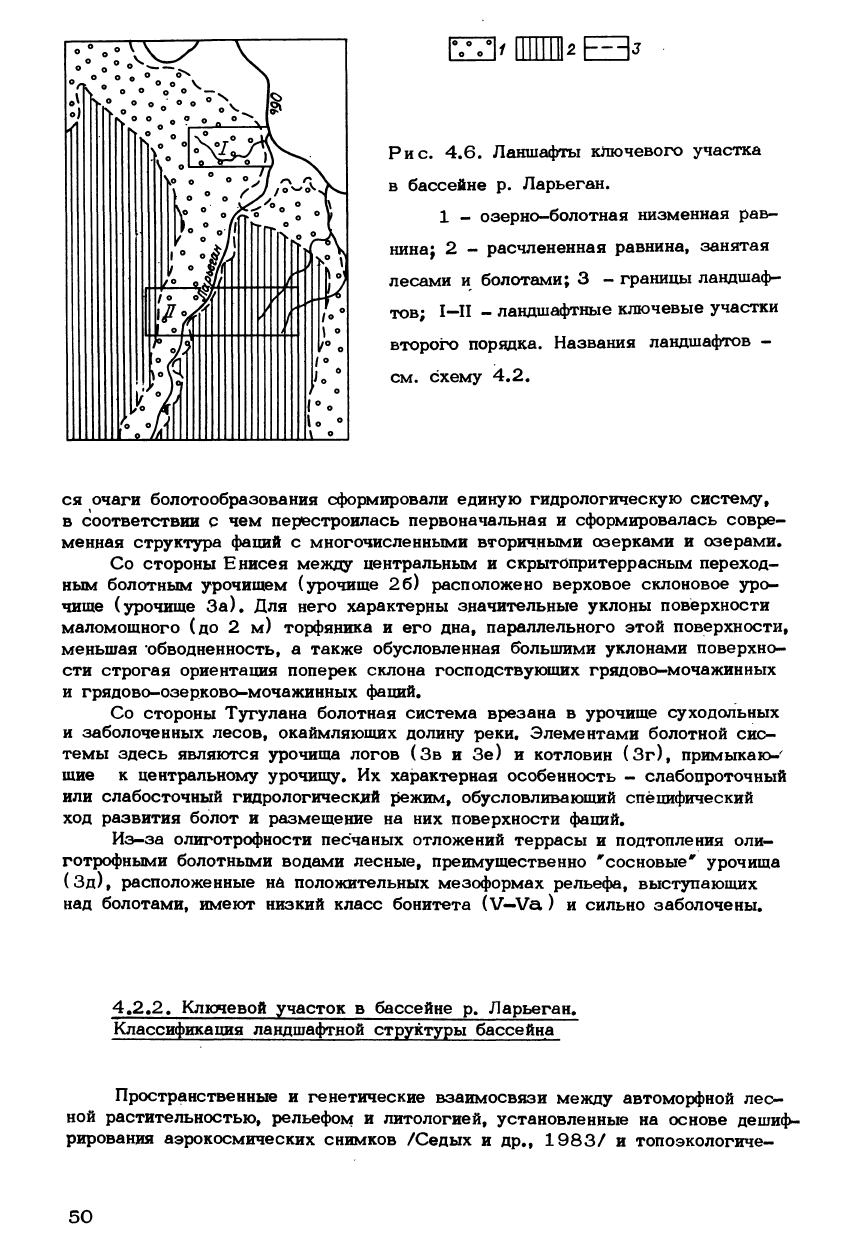

Рис. 4.6. Ланшафты ключевого участка

в бассейне р. Ларьеган.

1 - озерно-болотная низменная рав-

нина; 2 - расчлененная равнина, занятая

лесами и болотами; 3 - границы ландшаф-

тов;

I—II - ландшафтные ключевые участки

второго порядка. Названия ландшафтов -

см.

схему 4.2.

ся очаги болотообразования сформировали единую гидрологическую систему,

в соответствии с чем перестроилась первоначальная и сформировалась совре-

менная структура фаций с многочисленными вторичными озерками и озерами*

Со стороны Енисея между центральным и скрытопритеррасным переход-

ным болотным урочищем (урочище 2б) расположено верховое склоновое уро-

чище (урочище За). Для него характерны значительные уклоны поверхности

маломощного (до 2 м) торфяника и его дна, параллельного этой поверхности,

меньшая обводненность, а также обусловленная большими уклонами поверхно-

сти строгая ориентация поперек склона господствующих грядово-мочажинных

и грядово-озерково-мочажинных фаций*

Со стороны Тугулана болотная система врезана в урочище суходольных

и заболоченных лесов, окаймляющих долину реки. Элементами болотной сис-

темы здесь являются урочища логов (Зв и Зе) и котловин (Зг), примыкаю-'

шие к центральному урочищу. Их характерная особенность - слабопроточный

или слабосточный гидрологический режим, обусловливающий специфический

ход развития болот и размещение на них поверхности фаций.

Из-за олиготрофности песчаных отложений террасы и подтопления оли-

готрофными болотными водами лесные, преимущественно " сое новые" урочища

(Зд),

расположенные на положительных мезоформах рельефа, выступающих

над болотами, имеют низкий класс бонитета (V—Va ) и сильно заболочены.

4.2.2.

Ключевой участок в бассейне р. Ларьеган.

Классификация ландшафтной структуры бассейна

Пространственные и генетические взаимосвязи между автоморфной лес-

ной растительностью, рельефом и литологией, установленные на основе дешиф-

рирования аэрокосмических снимков /Седых и др., 1983/ и топоэкологиче-

50