Глебов Ф.З. Взаимоотношения леса и болота в таежной зоне

Подождите немного. Документ загружается.

ких почвенно-гидрологических условиях существования деревьев, и на опыты

по их изоляции путем обрезки корней соседей, в результате чего значитель-

но повышается древесный прирост, считают, что между деревьями, растущи-

ми на болоте, существует сильная корневая конкуренция.

Мотивируя несогласие с такой точкой зрения, прежде всего сошлемся

на концепцию В.Н.Сукачева /1928, 1934, 1953/ о том, что борьба за су-

ществование ослабляется при ухудшении условий среды. Применительно к рас-

сматриваемому нами вопросу эта мысль подтверждается дендрохро но логиче-

ским исследованием А.В.Пугачевского /1983/, сравнившего радиальный при-

рост за 18 лет в автоморфном ельнике папоротниково-кисличном и в заболо- .

ченном ельнике сфагново-черничном. Оказалось, что в первом типе леса в

результате возрастной дифференциации древостоя, происходящей под воздейст-

вием конкуренции, прирост у подчиненных деревьев снизился по сравнению с

господствующими в 2,5 раза, тогда как во втором - только-в 1,5 раза. Ду-

мается, в гидроморфных условиях по сравнению с автоморфными снижен тро-

фический потенциал для создания значительных различий в условиях сущест-

вования отдельных деревьев, обеспечивающий интенсивность конкуренции ('го-

лодают* все деревья). То, что в экстремальных местоположениях у деревьев

слабо или совсем не выражена

"кривая

большого роста* /Шиятов, 1973; Ло-

велиус, 1979/, в том числе и на болотах, является, на наш взгляд, прямым

следствием снижения эдификаторной роли деревьев и ослабления их взаимо-

влияния.

В связи с этим для анализа подбирались самые крупные деревья, про-

израстающие в верхнем пологе, которые, по данным Г.Е.Комина, /1970/ мень-

ше всего меняют свое положение в течение жизни в распределении особей

древостоя по рангам толщины и высоты и вследствие этого наиболее полно

отражают изменения факторов внешней среды. В дальнейшем выводы Г.Е.Ко-

мина подтвердились исследованием Г.В.Филиппова и др. /1980/, нашедших,

что наиболее тесно с условиями местопроизрастания связаны высокие деревья.

При решении вопроса о количестве моделей с самого начала было ясно,

что оно должно быть меньше, чем принято при дендроклиматологическом

анализе в незаболоченных лесах - 15-20 деревьев /Битвинскас, 1974/. Нет

смысла стремиться к высокой точности выборки при низкой точности измере-

ний.

А точность измерений годичных слоев деревьев, растущих на болотах,

намного ниже, чем на суходолах, так как годичные слои у них значительно

уже. В дальнейшем для конкретизации этого положения была проделана спе-

циальная работа, показывающая, что вполне репрезентативные материалы мо-

гут дать небольшие выборки из 3-5 деревьев при условии их тщательного

подбора.

Для дендрохронологического анализа мы брали 4-6 модельных деревьев.

Подсчеты ширины колец велись или на спилах в направлении характерных ра-

диусов с наибольшим количеством колец, что обусловлено их выпадением и

эксцентричностью, или на кернах, извлеченных возрастным буравом. В послед-

нем случае выбирали образцы с наибольшим количеством колец. Ширина го-

дичных колец измерялась микроскопом МБС-2. По графикам фактической ши-

рины колец проводилось перекрестное датирование рядов /Битвинскас, 1974/

и образцы с большим количеством выпавших колец выбраковывались.

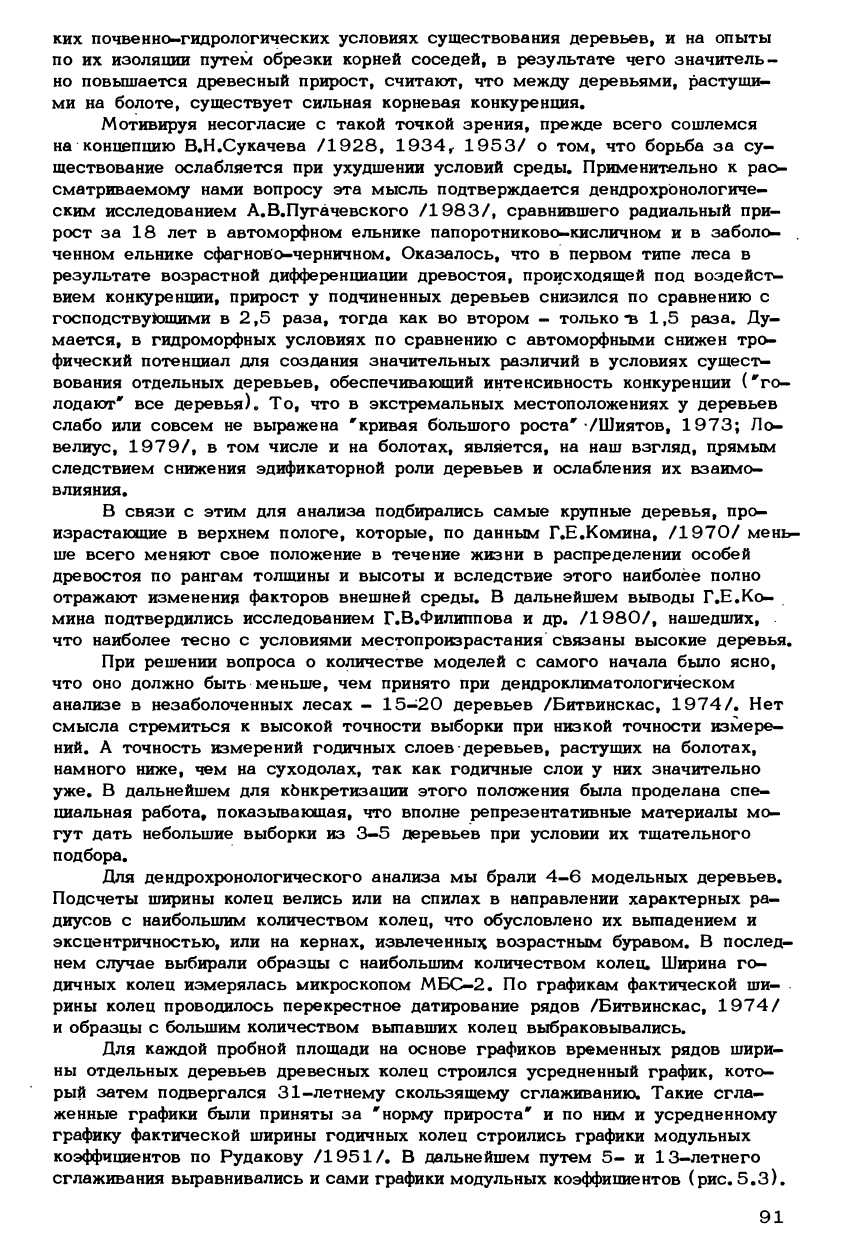

Для каждой пробной площади на основе графиков временных рядов шири-

ны отдельных деревьев древесных колец строился усредненный график, кото-

рый затем подвергался 31-летнему скользящему сглаживанию. Такие сгла-

женные графики были приняты за "норму прироста* и по ним и усредненному

графику фактической ширины годичных колец строились графики модульных

коэффициентов по Рудакову

/1951/.

В дальнейшем путем 5- и 13-летнего

сглаживания выравнивались и сами графики модульных коэффициентов (рис. 5.3).

91

п г

1910

1970Годы

Рис. 5.3. График фактических

модульных коэффициентов (М),

основанный на 31-летней ' норме

прироста' (l) и скользящего

5- (2) и 13-летнего (3) сгла-

живания.

При сравнении хода роста

модельных деревьев на различ-

ных пробных площадях с метео-

данными вычислялись коэффициен-

ты верификации по формуле про-

цента сходства /Битвинкас, 1974/

С=п+ х 100/ (n-l), где п+ -

число лет, в которые направлен-

ность изменений по сравнению с

предшествующим годом одинако-

ва (происходит увеличение или

> уменьшение признака); п - общее

количество лет.

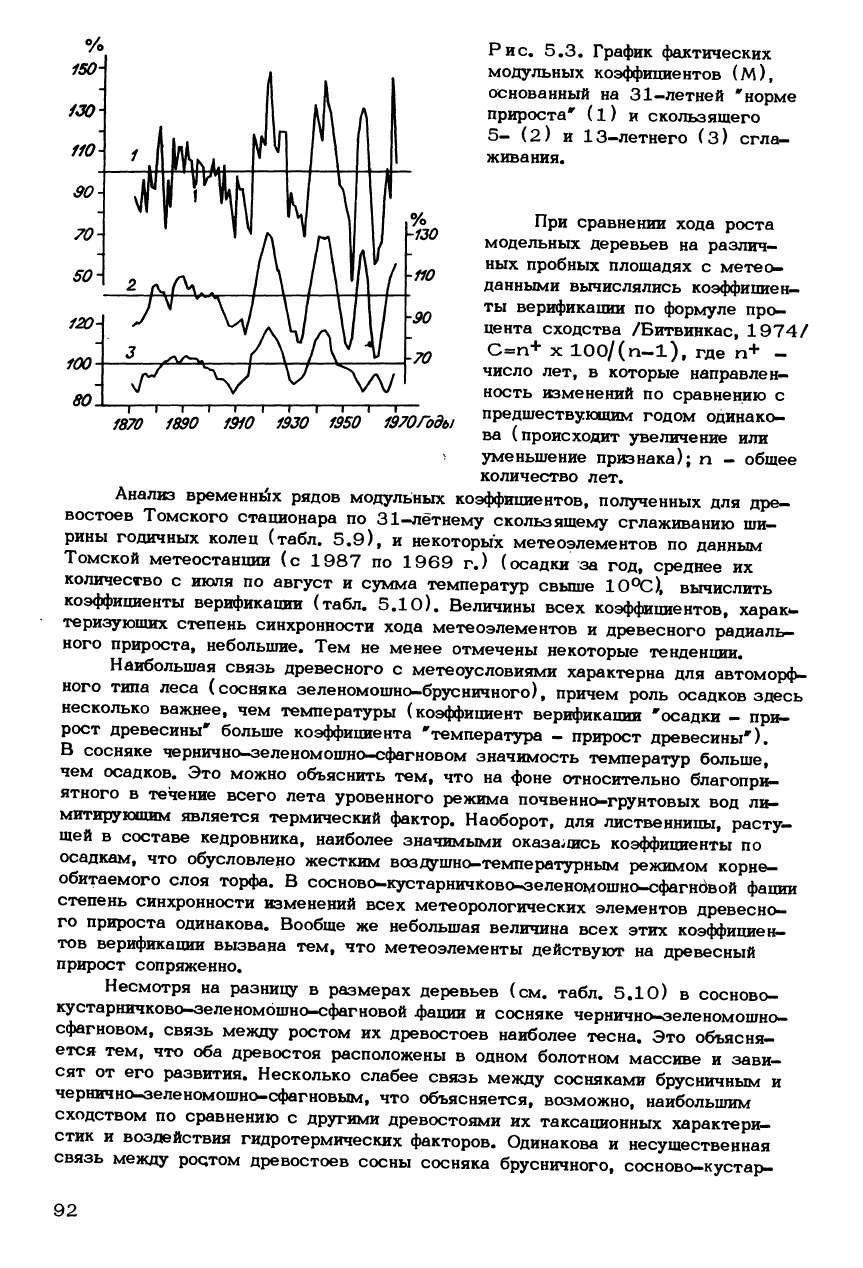

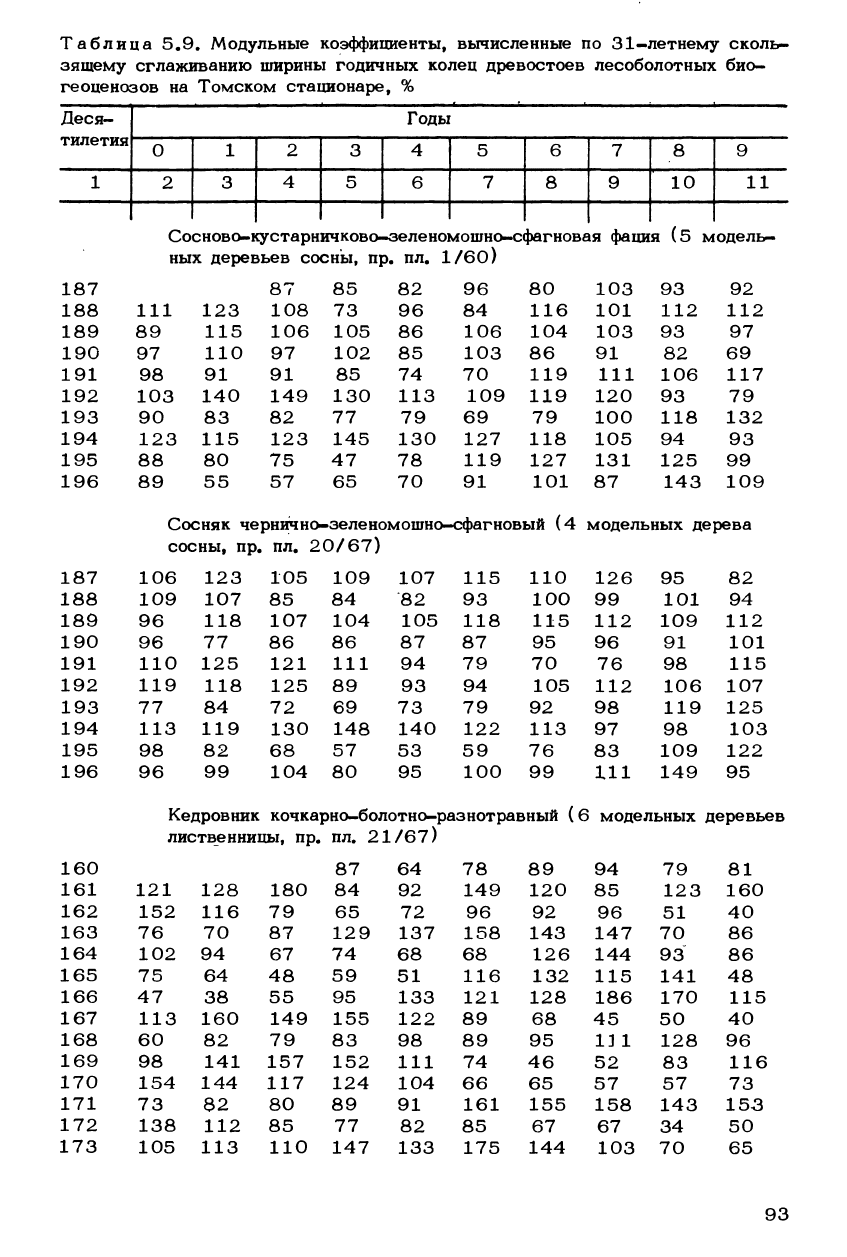

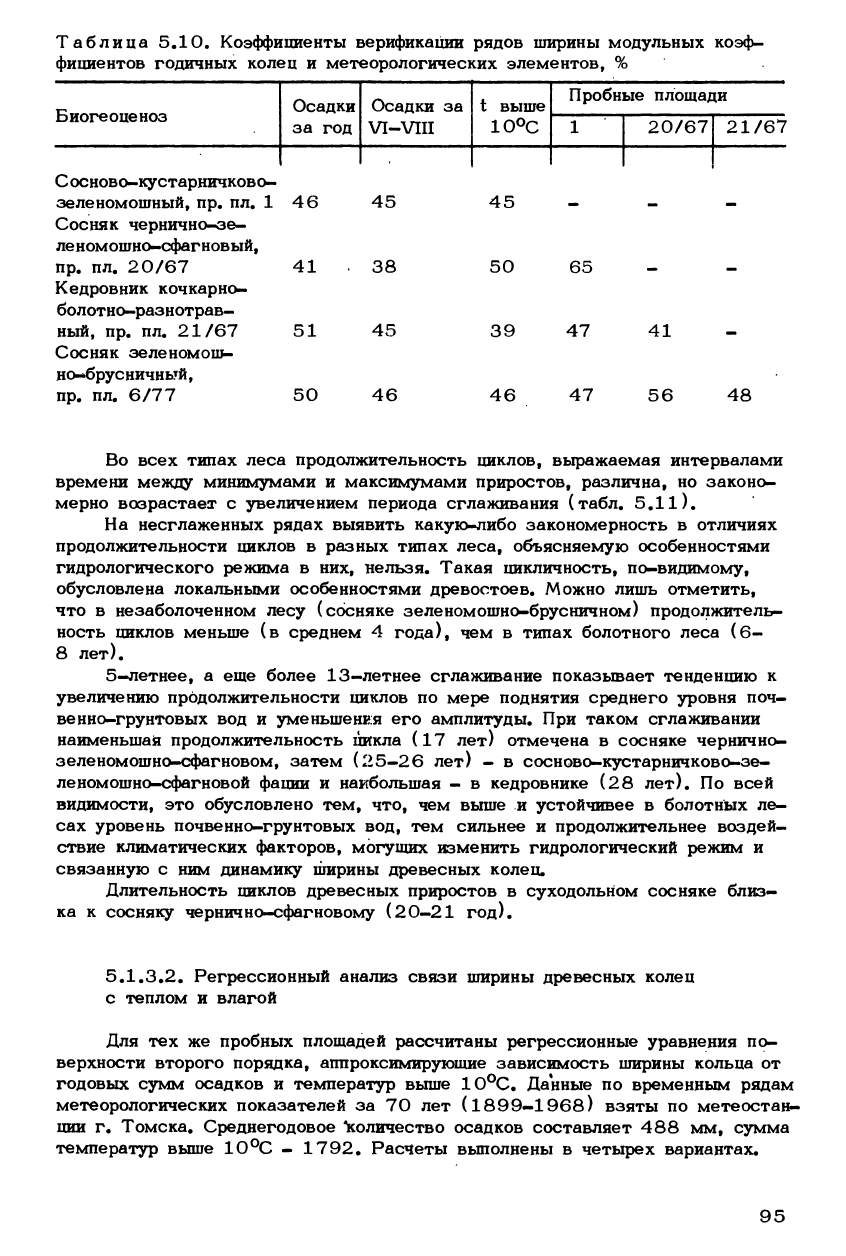

Анализ временных рядов модульных коэффициентов, полученных для дре-

востоев Томского стационара по 31-лётнему скользящему сглаживанию ши-

рины годичных колец (табл. 5.9), и некоторых метеоэлементов по данным

Томской метеостанции (с 1987 по 1969 г.) (осадки за год, среднее их

количество с июля по август и сумма температур свыше 10°С), вычислить

коэффициенты верификации (табл. 5.10). Величины всех коэффициентов, харак^

теризуюпшх степень синхронности хода метеоэлементов и древесного радиаль-

ного прироста, небольшие. Тем не менее отмечены некоторые тенденции.

Наибольшая связь древесного с метеоусловиями характерна для автоморф-

ного типа леса (сосняка зеленомошно-брусничного), причем роль осадков здесь

несколько важнее, чем температуры (коэффициент верификации 'осадки - при-

рост древесины' больше коэффициента 'температура - прирост древесины').

В сосняке чернично-зеленомошно-сфагновом значимость температур больше,

чем осадков. Это можно объяснить тем, что на фоне относительно благопри-

ятного в течение всего лета уровенного режима почвенно-грунтовых вод ли-

митирующим является термический фактор. Наоборот, для лиственницы, расту-

щей в составе кедровника, наиболее значимыми оказались коэффициенты по

осадкам, что обусловлено жестким воздушно-температурным режимом корне-

обитаемого слоя торфа. В сосново-кустарничково-зеленомошно-сфагндвой фации

степень синхронности изменений всех метеорологических элементов древесно-

го прироста одинакова. Вообще же небольшая величина всех этих коэффициен-

тов верификации вызвана тем, что метеоэлементы действуют на древесный

прирост сопряженно.

Несмотря на разницу в размерах деревьев (см. табл. 5.10) в сосново-

кустарничково-зеленомошно-сфагновой 4>ашш и сосняке чернично-зеленомошно-

сфагновом, связь между ростом их древостоев наиболее тесна. Это объясня-

ется тем, что оба древостоя расположены в одном болотном массиве и зави-

сят от его развития. Несколько слабее связь между сосняками брусничным и

чернично-зеленомошно-сфагновым, что объясняется, возможно, наибольшим

сходством по сравнению с другими древостоями их таксационных характери-

стик и воздействия гидротермических факторов. Одинакова и несущественная

связь между ростом древостоев сосны сосняка брусничного, сосново-кустар-

92

Таблица 5.9. Модульные коэффициенты, вычисленные по 31-летнему сколь-

зящему сглаживанию ширины годичных колец древостоев лесоболотных био-

геоценозов на Томском стационаре, %

Деся-

тилетия

1

1 • • .....

Годы

0

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

Сосново-кустарничково-зеленомошно-сфагновая фация (5 модель-

ных деревьев сосны, пр. пл. 1/60)

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

111

89

97

98

103

90

123

88

89

123

115

110

91

140

83

115

80

55

87

108

106

97

91

149

82

123

75

57

85

73

105

102

85

130

77

145

47

65

82

96

86

85

74

113

79

130

78

70

96

84

106

103

70

109

69

127

119

91

80

116

104

86

119

119

79

118

127

101

103

101

103

91

111

120

100

105

131

87

93

112

93

82

106

93

118

94

125

143

92

112

97

69

117

79

132

93

99

109

Сосняк чернично-зеле ном ошно-сфаг новый (4 модельных дерева

сосны, пр. пл. 20/67)

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

106

109

96

96

110

119

77

113

98

96

123

107

118

77

125

118

84

119

82

99

105

85

107

86

121

125

72

130

68

104

109

84

104

86

111

89

69

148

57

80

107

82

105

87

94

93

73

140

53

95

115

93

118

87

79

94

79

122

59

100

110

100

115

95

70

105

92

113

76

99

126

99

112

96

76

112

98

97

83

111

95

101

109

91

98

106

119

98

109

149

82

94

112

101

115

107

125

103

122

95

Кедровник кочкарно-болотно-разнотравный (6 модельных деревьев

лиственницы, пр. пл. 21/67)

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

121

152

76

102

75

47

113

60

98

154

73

138

105

128

116

70

94

64

38

160

82

141

144

82

112

113

180

79

87

67

48

55

149

79

157

117

80

85

110

87

84

65

129

74

59

95

155

83

152

124

89

77

147

64

92

72

137

68

51

133

122

98

111

104

91

82

133

78

149

96

158

68

116

121

89

89

74

66

161

85

175

89

120

92

143

126

132

128

68

95

46

65

155

67

144

94

85

96

147

144

115

186

45

131

52

57

158

67

103

79

123

51

70

93

141

170

50

128

83

57

143

34

70

81

160

40

86

86

48

115

40

96

116

73

153

50

65

93

Окончание табл. 5.У.

1 2

3

4 5

6 1

1

7

8

9 10

11

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

Г90

191

192

193

194'

195

196

197

75

84

104

81

103

97

105

104

121

82

133

80

80

185

88

157

107

43

129

149

55

52

113

60

115

89

62

103

103

105

108

99

93

116

120

45

82

179

70

121

146

44

92

103

79

43

86

63

104

139

76

126

86

99

92

93

80

110

83

70

92

189

46

92

194

59

86

103

87

75

82

72

128

60

151

90.

85

94

116

91

111

29

88

119

119

55

38

186

75

82

121

62

140

109

91

138

73

159

87

78

89

121

67

131

36

80

120

101

52

47

126

77

95

129

67

167

118

99

163

83

155

82

58

90 .

154

61

152

48

90

116

105

57

67

97

99

120

100

65

165

103

80

164

55

137

94

90

97

140

88

160

75

93

85

103

61

83

85

114

95

119

67

148

135

63

149

60

115

95

91

105

89

84

160

88

88

77

122

73

105

92

139

103

122

62

121

152

56

126

50

100

118

. 82

105

136

81

157

91

74

109

119

63

105

103

146

119

90

62

115

116

84

133

55

92

113

96

114

139

66

147

88

79

135

90

117

92

83

134

123

77

54

133

80

Сосняк зеленомошно-брусничный (5 модельных деревьев сосны,

пр.

пл. 6/77)

184

1£5

186

187

188

189

190

191

192

193

194

•

195

196

197

84

76-

105

117,

74

99 /

102

95

88

105

97

97

108

100

68

79

106

126

94

83

99

102

82

112

98

92

103

117

90

90

107

92

86

107

87

112

86

109

93

106

135

99

116

124

108

99

106

86

99

92

120

81

88

108

93

111

130

91

101

115

88

99

80

121

82

84

84

103

83

110

103

91

115

106

111

88

131

85

96

74

133

68

101

109

95

109

99

110

95

119

87

94

54

96

75

117

109

107

. 122

97

106

84

95

83

88

75

103

84

130

106

100

102

110

102

106

102

90

105

111

103

116

87

102

107

95

108

97

115

91

94

99

ничково—сфагновой фации и лиственницы в кедровнике кочкарно-болотно-

разнотравном, находящихся в совершенно различных локальных гидротерми-

ческих условиях. Наименее схожим оказался рост древостоев в сосняке

чернично-зеленомошно-сфагновом и лиственницы в кедровнике кочкарно-болот-

но-разнотравном, что объясняется совершенно различными режимами проточ-

ности и переменчивости их водного питания.

94

Таблица 5.10. Коэффициенты верификации рядов ширины модульных коэф-

фициентов годичных колец и метеорологических элементов, %

Биогеоценоз

Осадки

за год

Осадки за

VI-VIII

t выше

10°С

Пробные площади

1

20/67 21/67

С осново-ку старничково-

зеленомошный, пр. пл. 146 45 45 - - -

Сосняк чернично-зе—

леномошно-сфагновый,

пр.

пл. 20/67 41 38 50 65 -

Кедровник кочкарно-

болотно-разнотрав-

ный,

пр. пл. 21/67 51 45 39 47 41

Сосняк зеленомош-

но-*брус ничный,

пр.

пл. 6/77 50 46 46 47 56 48

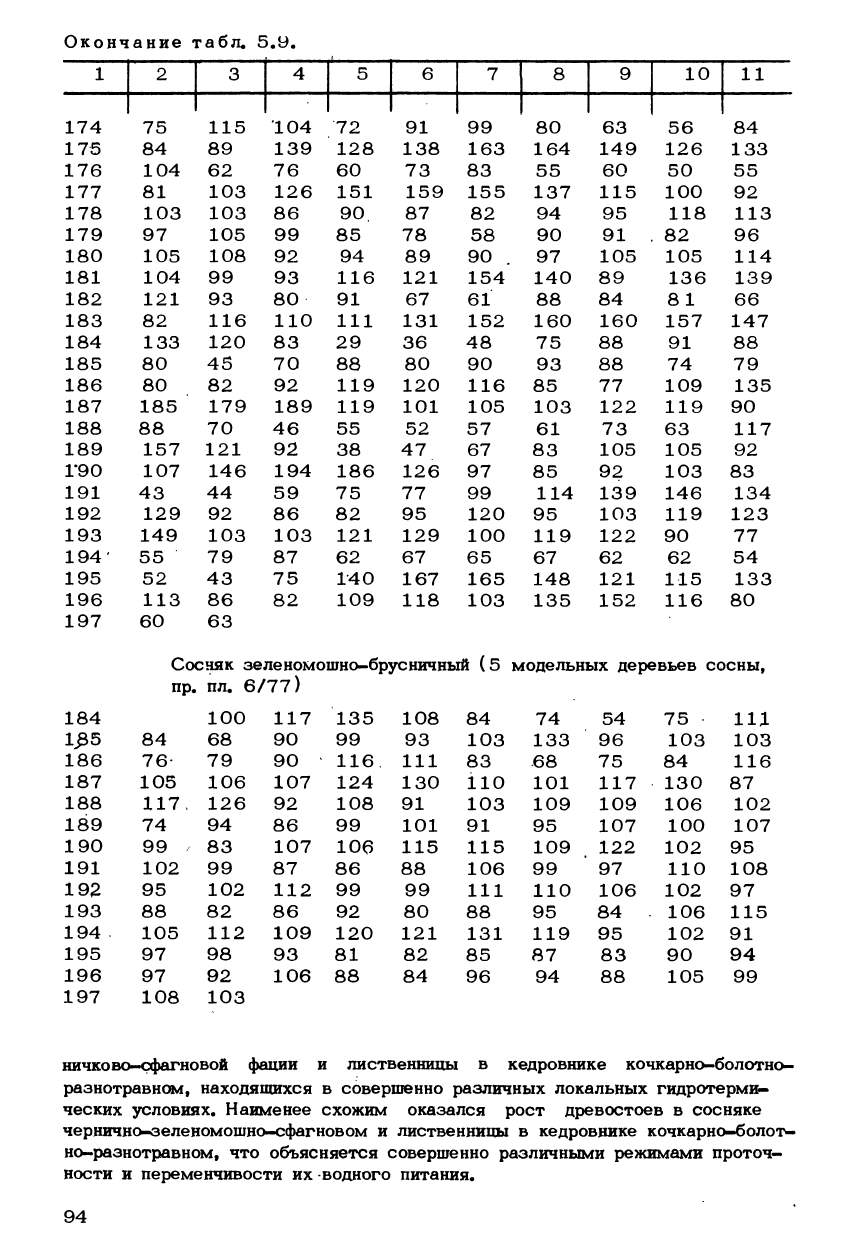

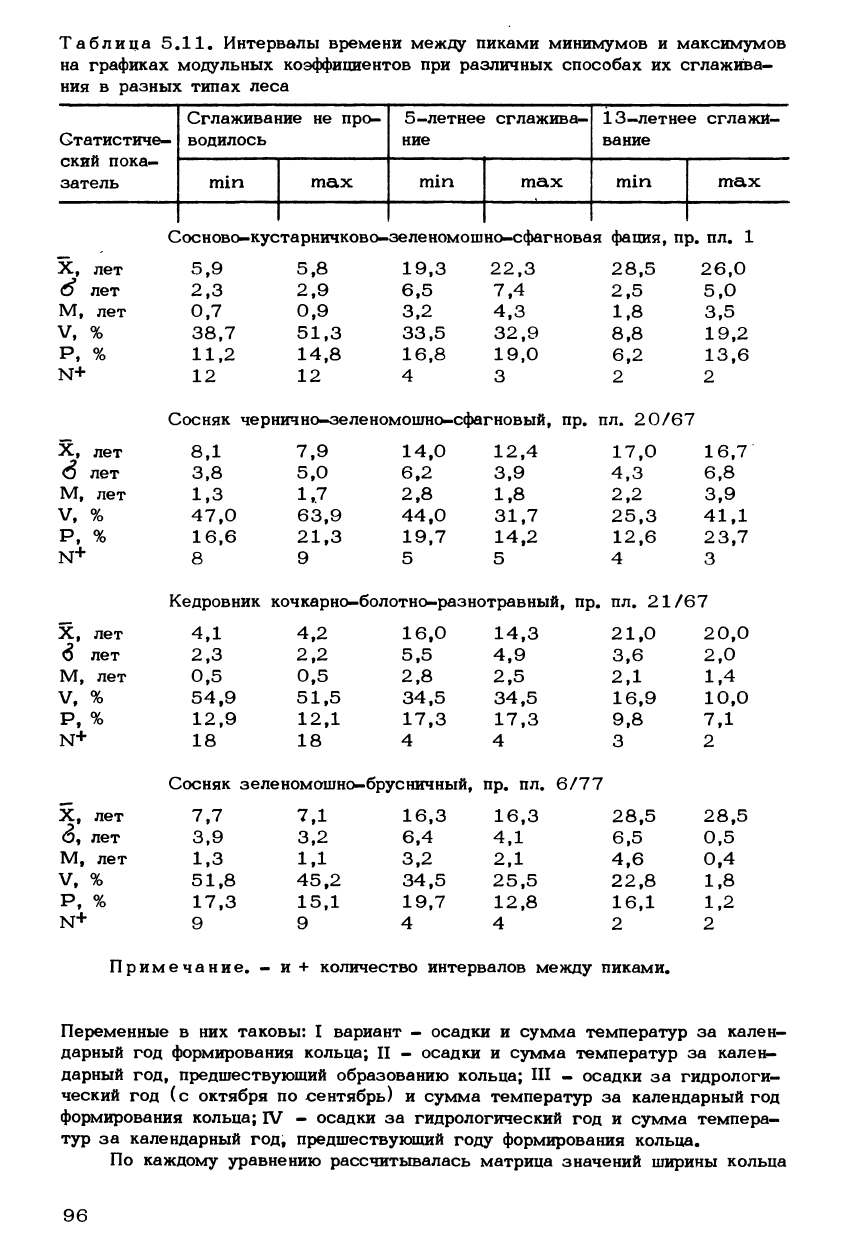

Во всех типах леса продолжительность циклов, выражаемая интервалами

времени между минимумами и максимумами приростов, различна, но законо-

мерно возрастает с увеличением периода сглаживания (табл. 5.11).

На несглаженных рядах выявить какую-либо закономерность в отличиях

продолжительности циклов в разных типах леса, объясняемую особенностями

гидрологического режима в них, нельзя. Такая цикличность, по-видимому,

обусловлена локальными особенностями древостоев. Можно лишь отметить,

что в незаболоченном лесу (сосняке зеле ном ошно-брусничном) продолжитель-

ность циклов меньше (в среднем 4 года), чем в типах болотного леса (б-

8 лет).

5—летнее, а еще более 13-летнее сглаживание показывает тенденцию к

увеличению продолжительности циклов по мере поднятия среднего уровня поч-

ве нно-грунтовых вод и уменьшения его амплитуды. При таком сглаживании

наименьшая продолжительность цикла (17 лет) отмечена в сосняке чернично-

зеленомошно-сфагновом, затем (25-26 лет) - в сосново-кустарничково-зе-

леномошно-сфагновой фации и наибольшая - в кедровнике (28 лет). По всей

видимости, это обусловлено тем, что, чем выше и устойчивее в болотных ле-

сах уровень почве нно-грунтовых вод, тем сильнее и продолжительнее воздей-

ствие климатических факторов, могущих изменить гидрологический режим и

связанную с ним динамику ширины древесных колец.

Длительность циклов древесных приростов в суходольном сосняке близ-

ка к сосняку чернично-сфагновому (20-21 год).

5.1.3.2. Регрессионный анализ связи ширины древесных колец

с теплом и влагой

Для тех же пробных площадей рассчитаны регрессионные уравнения по-

верхности второго порядка, аппроксимирующие зависимость ширины кольца от

годовых сумм осадков и температур выше 10°С. Данные по временным рядам

метеорологических показателей за 70 лет (1899-1968) взяты по метеостан-

ции г. Томска. Среднегодовое количество осадков составляет 488 мм, сумма

температур выше 10°С - 1792. Расчеты выполнены в четырех вариантах.

95

Таблица 5.11. Интервалы времени между пиками минимумов и максимумов

на графиках модульных коэффициентов при различных способах их сглажива-

ния в разных типах леса

Статистиче-

ский пока-

затель

Сглаживание не про-

водилось

тип

шах

5-летнее сглажива-

ние

шах

13-летнее сглажи-

вание

min

max

X, лет

О лет

М, лет

V, %

Р, %

N+

X, лет

<5 лет

М, лет

V, %

Р, %

N+

Сосново-кустарничково-зеленомошно-сфагновая фация, пр. пл. 1

5,9

2,3

0,7

38,7

11,2

12

5,8

2,9

0,9

51,3

14,8

12

19,3

6,5

3,2

33,5

16,8

4

22,3

7,4

4,3

32,9

19,0

3

Сосняк чернично-зеленомошно-сфагновый, пр. пл. 20/67

8,1

3,8

1.3

47,0

16,6

8

7,9

5,0

1,7

63,9

21,3

14,0

6,2

2,8

44,0

19,7

12,4

3,9

1,8

31,7

14,2

28,5

2,5

1,8

8,8

6,2

2

л.

20/67

17,0

4,3

2,2

25,3

12,6

26,0

5,0

3,5

19,2

13,6

2

16,7

6,8

3,9

41,1

23,7

Кедровник кочкарно-болотно-разнотравный, пр. пл. 21/67

X, лет

О лет

М, лет

V, %

Р, %

N+

4,1

2,3

0,5

54,9

12,9

18

4,2

2,2

0,5

51,5

12,1

18

16,0

5,5

2,8

34,5

17,3

14,3

4,9

2,5

34,5

17,3

21,0

3,6

2,1

16,9

9,8

20,0

2,0

1,4

10,0

7,1

Сосняк зеле ном ошно-брусничный, пр. пл. 6/77

X, лет

О, лет

М, лет

V, %

Р, %

N+

7,7

3,9

1,3

51,8

17,3

9

7,1

3,2

1,1

45,2

15,1

9

16,3

6,4

3,2

34,5

19,7

4

16,3

4,1

2,1

25,5

12,8

4

28,5

6,5

4,6

22,8

16,1

2

28,5

0,5

0,4

1,8

1,2

2

Примечание. - и+ количество интервалов между пиками.

Переменные в них таковы: I вариант - осадки и сумма температур за кален-

дарный год формирования кольца; II - осадки и сумма температур за кален-

дарный год, предшествующий образованию кольца; III - осадки за гидрологи-

ческий год (с октября по сентябрь) и сумма температур за календарный год

формирования кольца; IV - осадки за гидрологический год и сумма темпера-

тур за календарный год, предшествующий году формирования кольца.

По каждому уравнению рассчитывалась матрица значений ширины кольца

96

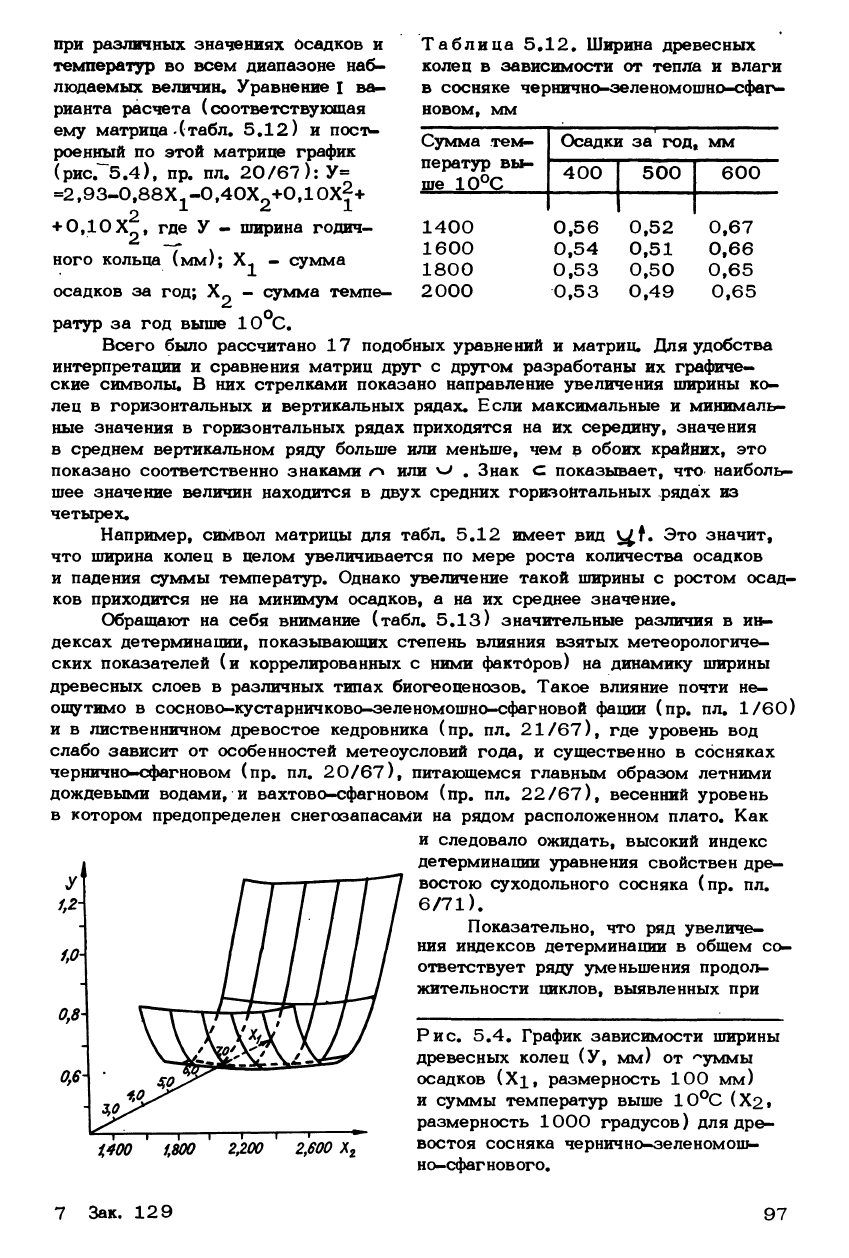

Таблица 5.12. Ширина древесных

колец в зависимости от тепла и влаги

в сосняке че рнично-зе леном ошно-сфег-

новом, мм

Сумма тем-

ператур вы-

ше 10°С

Осадки за год, мм

400 500 600

1400

1600

1800

2000

0,56

0,54

0,53

0,53

0,52

0,51

0,50

0,49

0,67

0,66

0,65

0,65

при различных значениях Осадков и

температур во всем диапазоне наб-

людаемых величин* Уравнение I ва-

рианта расчета (соответствующая

ему матрица .(табл. 5.12) и пост-

роенный по этой матрице график

(рисГ5.4), пр. пл. 20/67): У=

=2,93-0,88Х

1

-0,40Х

2

+0Д0Х^+

+ 0,10X, где У - ширина годич-

ного кольца (мм); Х- - сумма

осадков за год; X - сумма темпе-

ратур за год выше 10 С.

Всего было рассчитано 17 подобных уравнений и матриц. Для удобства

интерпретации и сравнения матриц друг с другом разработаны их графиче-

ские символы. В них стрелками показано направление увеличения ширины ко-

лец в горизонтальных и вертикальных рядах. Если максимальные и минималь-

ные значения в горизонтальных рядах приходятся на их середину, значения

в среднем вертикальном ряду больше или меньше, чем в обоих крайних, это

показано соответственно знаками г\ или ^ . Знак с показывает, что наиболь-

шее значение величин находится в двух средних горизонтальных рядах из

четырех.

Например, символ матрицы для табл. 5.12 имеет вид v^t. Это значит,

что ширина колец в целом увеличивается по мере роста количества осадков

и падения суммы температур. Однако увеличение такой ширины с ростом осад-

ков приходится не на минимум осадков, а на их среднее значение.

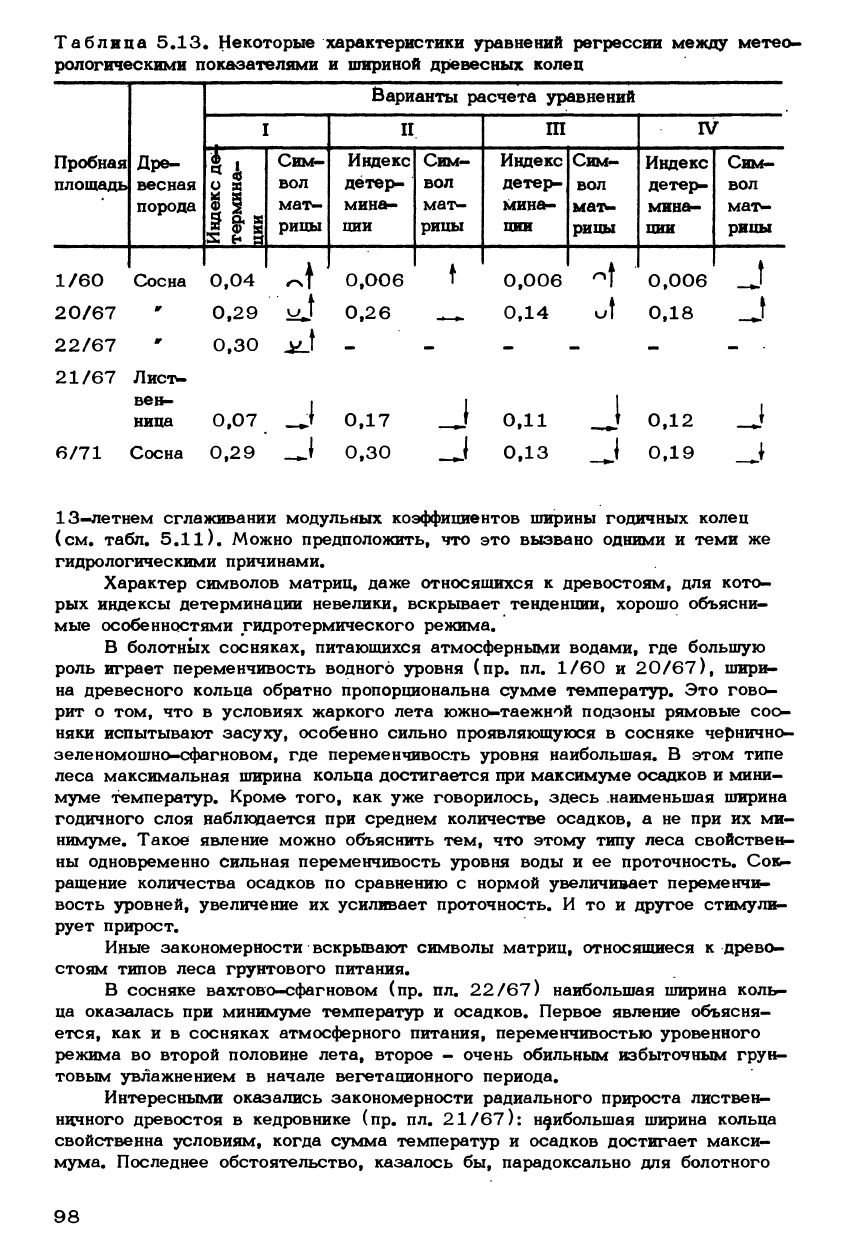

Обращают на себя внимание (табл. 5.13) значительные различия в ин-

дексах детерминации, показывающих степень влияния взятых метеорологиче-

ских показателей (и коррелированных с ними факторов) на динамику ширины

древесных слоев в различных типах биогеоценозов. Такое влияние почти не-

ощутимо в сосново-кустарничково-зеленомошно-сфагновой фации (пр. пл. 1/60)

и в лиственничном древостое кедровника (пр. пл. 21/67), где уровень вод

слабо зависит от особенностей метеоусловий года, и существенно в сосняках

чернично-сфагновом (пр. пл. 20/67), питающемся главным образом летними

дождевыми водами, и вахтово-сфагновом (пр. пл. 22/67), весенний уровень

в котором предопределен снегозапасами на рядом расположенном плато. Как

и следовало ожидать, высокий индекс

детерминации уравнения свойствен дре-

востою суходольного сосняка (пр. пл.

6/71).

Показательно, что ряд увеличе-

ния индексов детерминации в общем со-

ответствует ряду уменьшения продол-

жительности циклов, выявленных при

Х

х

й

о,б-

ffr

I

*•_

**i—i—i—i—

Ч -у- -

v

^

!

т 1 1—

^

%400 1,800 2£00 2,600 Х

2

Рис. 5.4. График зависимости ширины

древесных колец (У, мм) от ^уммы

осадков (Xi, размерность 100 мм)

и суммы температур выше 10°С (X2t

размерность 1000 градусов) для дре-

востоя сосняка чернично-зеленомош-

но-сфаг нов

ого.

7 Зак. 129

97

Таблица 5.13. Некоторые характеристики уравнений регрессии между метео-

рологическими показателями и шириной древесных колец

Пробная

площадь

1/60

Дре-

весная

порода

Сосна

20/67

22/67

21/67 Лист-

вен-

ница

6/71

Сосна

]

Индекс

де-

термина-

ции

0,04

0,29

0,30

0,07

0,29

[

Сим-

вол

мат-

рицы

~Г

J

Л

J

-J

Вари

II

Индекс

детер-

мина-

ции

0,006

0,26

-

0,17

0,30

анты расчета уравнений

Сим-

вол

мат-

рицы

t

-^

-

J

_J

Ш

Индекс

детер-

мина-

ции

0,006

Сим-

вол

мат-

рицы

-t

0,14 и\

-

0,11 _J

0,13

J

TV

Индекс

детер-

мина-

ции

0,006

Сим-

вол

мат-

рицы

J

0,18 _J

- .

0,12 _J

0,19

_j

13-летнем сглаживании модульных коэффициентов ширины годичных колец

(см.

табл. 5.11). Можно предположить, что это вызвано одними и теми же

гидрологическими причинами.

Характер символов матриц, даже относящихся к древостоям, для кото-

рых индексы детерминации невелики, вскрывает тенденции, хорошо объясни-

мые особенностями гидротермического режима.

В болотных сосняках, питающихся атмосферными водами, где большую

роль играет переменчивость водного уровня (пр. пл. 1/60 и 20/67), шири-

на древесного кольца обратно пропорциональна сумме температур. Это гово-

рит о том, что в условиях жаркого лета южно-таежной подзоны рямовые сос-

няки испытывают засуху, особенно сильно проявляющуюся в сосняке чернично-

зеленомошно-сфагновом, где переменчивость уровня наибольшая. В этом типе

леса максимальная ширина кольца достигается при максимуме осадков и мини-

муме температур. Кроме того, как уже говорилось, здесь наименьшая ширина

годичного слоя наблюдается при среднем количестве осадков, а не при их ми-

нимуме. Такое явление можно объяснить тем, что этому типу леса свойствен-

ны одновременно сильная переменчивость уровня воды и ее проточность. Сок-

ращение количества осадков по сравнению с нормой увеличивает переменчи-

вость уровней, увеличение их усиливает проточность. И то и другое стимули-

рует прирост.

Иные закономерности вскрывают символы матриц, относящиеся к древо-

стоям типов леса грунтового питания.

В сосняке вахтово-сфагновом (пр. пл. 22/67) наибольшая ширина коль-

ца оказалась при минимуме температур и осадков. Первое явление объясня-

ется,

как и в сосняках атмосферного питания, переменчивостью уровенного

режима во второй половине лета, второе - очень обильным избыточным грун-

товым увлажнением в начале вегетационного периода.

Интересными оказались закономерности радиального прироста листвен-

ничного древостоя в кедровнике (пр. пл. 21/67): наибольшая ширина кольца

свойственна условиям, когда сумма температур и осадков достигает макси-

мума. Последнее обстоятельство, казалось бы, парадоксально для болотного

98

леса. Объясняется оно жестким воздушно-температурным режимом почвы. В

результате такого режима физиологически активные корни начинают вегетиро—

вать очень поздно, а затем пересыхают.

Такие же закономерности в динамике ширины кольца, но вызванные, ра-

зумеется, другими причинами, присущи суходольному сосняку бруснично-зеле-

номошному (пр. пл. 6/71). Это легкообъяснимо, так как почвы здесь опти-

мально прогреваемые и водопроницаемые. Максимальные значения метеороло-

гических факторов не могут создать экстремальных неблагоприятных условий.

Важно отметить, что индексы детерминации уравнений при разных вари-

антах расчета имеют различную величину, но какой-либо оптимальный вари-

ант, относящийся к древостоям всех типов леса, не проявился. Для пр. пл.

20/67 им оказался первый вариант, для 21/67 - второй. Для пр. пл. 6/71

высокий индекс детерминации свойствен и первому и второму варианту, а

древостой пр. пл. 1/60 одинаково прореагировал на все четыре варианта, но

при низком индексе детерминации. Однако необходимо подчеркнуть, что в

большинстве случаев при различных вариантах расчета символы матриц, от-

носящиеся к конкретному древостою, одинаковы. Вышеприведенная интерпре-

тация результатов регрессионного анализа основана, главным образом, на

учете наибольших индексов детерминации.

5.2.

ВЛИЯНИЕ БОЛОТНОГО ПРОЦЕССА

И ТРОФНОСТИ ПОЧВ НА БОЛОТНОиЛЕСНЫЕ БИОГЕОЦЕНОЗЫ

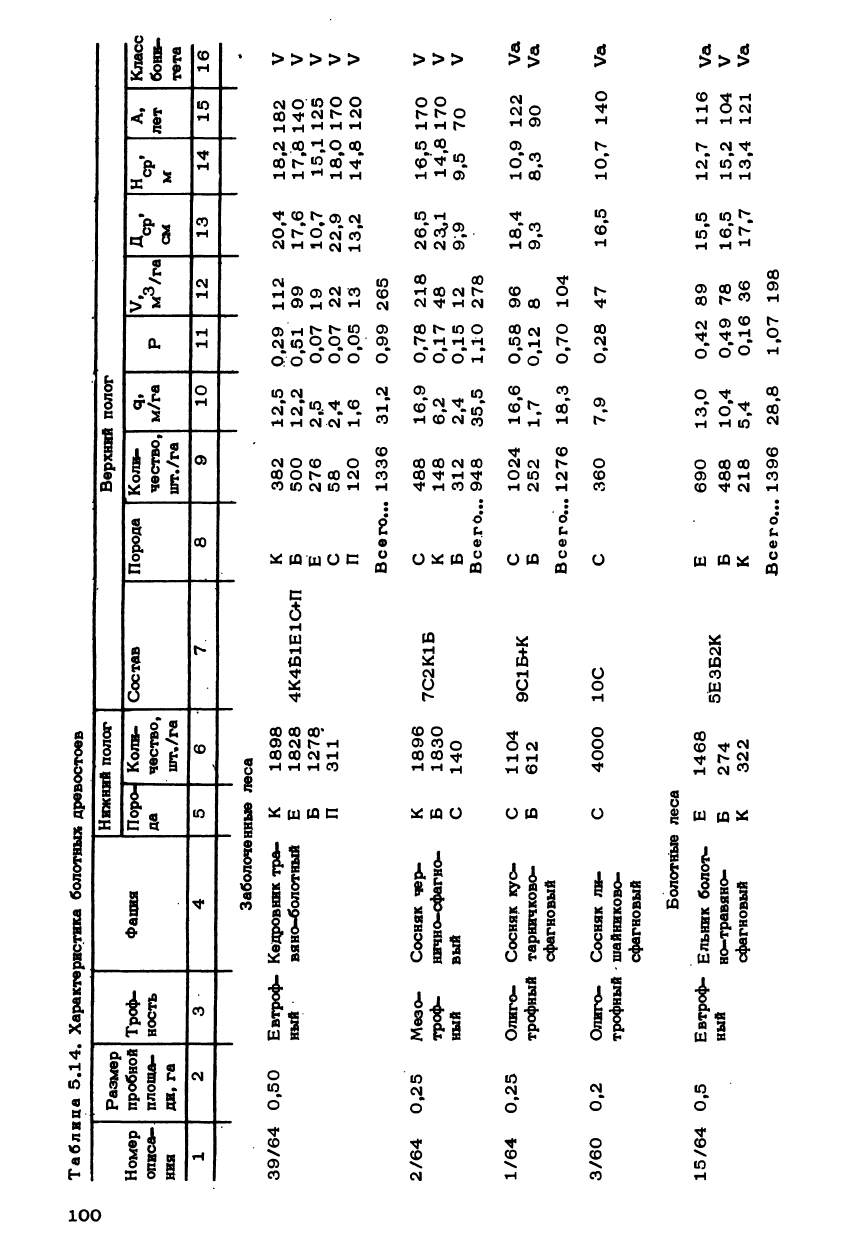

На 11 пробных площадях (табл. 5.14), заложенных в некоторых фациях

заболоченных и болотных лесов, а также древесных болот, сделаны пересче-

ты древостоев по ступеням толщины и высоты и по ступенчатому предста-

вительству отобраны модельные деревья, кроме того, на двух из этих площа-

дей (2/64 и 15/64) путём подсчета годичных колец на пнях после сплош-

ного повала деревьев исследовалась возрастная структура.

Видно, что увеличение гидроморфизма влечет к снижению таксационных

показателей древостоев. Однако эта общая закономерность проявляется лишь

в пределах одинаковой трофности.

На всех пробных площадях древесный полог характеризуется вертикаль-

ной сомкнутостью и не дифференцирован на подъярусы. Но в целях возмож-

ности сопоставлений он расчленен на верхний и нижний полог, к последнему

отнесена часть древостоя, представленная минимальной ступенью толщины -

2 см для пр. пл.

18/61,

на которой в силу незначительности толщины ство-

лов перерасчет производился по 2-сантиметровым ступеням, и 4 см - для

остальных площадей.

По мере усиления гидроморфизма скорость протекания лесс- и болотооб-

разовательного процессов и вызываемых ими фитоценотических сукцессии рез-

ко различна. Вообще этапы сукцессии в автоморфных лесах, завися главным

образом от скорости роста конкурирующих древесных пород, растягиваются

на десятки, а сами сукцессии, по-видимому, не более чем на 200-300 лет

и относительно легко распознаются при анализе таксационной характеристики

древостоя. Болотные же сукцессии, обусловленные изменением характера вод-

но-минерального питания в процессе роста торфяной залежи, протекают в те-

чение сотен, а то и тысяч лет и фиксируются только по изменению страти-

графии торфяника. Поэтому наложение болотообразовательного процесса на ле-

сообразовательный вызывает замедление сукцессионного темпа в лесах, и

анализ таксационной характеристики древостоев в болотном лесу и на древес-

99

Таблица

5.14.

Характеристика

болотных древостоев

Размео

I I

Нижний

полог

I

Верхний

полог

Номер

пробной

Троф-

I

Фапия

IПоро-j

Коли-

I

Состав

I

Порода

[Коли-

I q,I

IV,Гд

,[Н,I

А,I

Класс

описа-1 плоша- ность

I да

чество,

I

чество,

м/га Р м

3

/га ™ ™ лет

I

бони-

ния

ди,

га

шт./ге

шт./га

I I

ill

тета

""1

2 3~ 4 |5 6 Г" Г 8 9 10| 11 12 I 13 14 I 15 I 16

Заболоченные

леса

39/64 0,50

Евтроф-

Кедровник

тра-

К 1898 К 382 12,5 0,29 112 20,4 18,2 182 V

ный

вяно-болотный

Е 1828

4К4Б1Е10П

Б 500 12,2 0,51 99 17,6 17,8 140 V

Б

1278 Ё 276 2,5 0,07 19 10,7 15,1 125 V

П

311 С 58 2,4 0,07 22 22,9 18,0 170 V

П

120 1,6 0,05 13 13,2 14,8 120 V

Всего...

1336 31,2 0,99 265

2/64 0,25

Мезо- Сосняк

чер-

К 1896

7r9If1R

С 488 16,9 0,78 218 26,5 16,5 170 V

троф- нично-сфагно-

Б 1830

7С2К1Б

К 148 6,2 0,17 48 2^,1 14,8 170 V

ный

вый С 140 Б 312 2,4 0,15 12 9,9 9,5 70 V

Всего...

948 35,5 1,10 278

1/64 0,25

Олиго-

Сосняк

кус-

С 1104

q

С 1024 16,6 0,58 96 18,4 10,9 122 Va

трофный

тарничково-

Б 612

»^-"-ь**

Б 2g2 ± ? Q 12 Q Q3 Q3 QQ Va

сфагновый

Всего...

1276 18,3 0,70 104

3/60 0,2

Олиго- Сосняк

ли- С 4000 ЮС С 360 7,9 0,28 47 16,5 10,7 140 Va

трофный

-

шайниково-

сфагновый

Болотные

леса

15/64 0,5

Евтроф-

Ельник

болот-

Е 1468 Е 690 13,0 0,42 89 15,5 12,7 116

V

a

ный

но-травяно-

Б 274

5ЕЗБ2К

Б 488 1Q4 04g 7Q 1Q5 152 1Q4 v

сфагновый

К 322 К 218 5,4 0,16 36 17,7 13,4 121 Va

Всего...

1396 28,8 1,07 198