Глебов Ф.З. Взаимоотношения леса и болота в таежной зоне

Подождите немного. Документ загружается.

Больше всего закрепляется химических элементов в истинном приросте у

кедровника, затем - в мезотрофном и олиготрофном сосняках. В первых двух

типах леса преобладающая часть элементов сосредоточена в приросте лесно-

го компонента - древостоя (74 и 76%), в третьем типе леса - в болотных

компонентах (69%).

Накопление химических элементов в истинном приросте составляет сле-

дующие ряды: олиготрофный сосняк - Si>N>K>Ca>Al>P; мезотрофный

сосняк - N>Ca>Si>K>Al>P; кедровник - K>Ca>Si>Al>P.

Количество элементов, идущее на построение 1 кг общего прироста дре-

востоя, составляет в евтрофных условиях 29 г, в.мезотрофных - 26, в оли-

готрофных - 17 г.

5,3,3,

Обсуждение результатов исследования

Фитомассу условно можно подразделить на пять категорий.

Опад деревьев и надземная часть трав. После отмирания они

довольно быстро разлагаются на поверхности почвы, почти не образуя торфа,

и активно участвуют в биологическом круговороте веществ.

Стволы деревьев. Также отмирают над поверхностью почвы; имея

большую массу, не успевают разложиться и переходят в состав торфа; посколь-

ку деревья долговечны, а зольность древесины незначительна, роль стволов

и в торфонакоплении, и в биологическом круговороте относительно невелика.

Подземные части деревьев и трав. Отмирают в почве, разлагаются

незначительно, и преобладающая часть их массы образует торф, слабо участ-

вуют в круговороте.

Болотные мхи. В результате медленного роста и того, что у них

растут верхушки стеблей и одновременно отмирают их нижние части, мхи в

значительной степени переходят в торф и в круговороте участвуют слабо (не

более 20%).

Кустарнички. Занимают особое место из-за того, что быстро разла-

гаются (об этом свидетельствует то, что они почти не встречаются в торфе).

Они не способствуют торфонакоплению и, имея незначительную зольность, не

играют сколько-нибудь заметной роли в биологическом круговороте.

Гигрофильные и гидрофильные растения представлены в основном

формами, у которых подземная часть преобладает над надземной и мхами.

Поэтому болотообразовательному процессу свойственны крайне медленный био-

логический круговорот, накопление торфа и рассредоточение зольных веществ

в торфяной залежи.

Поскольку у деревьев по сравнению с болотными растениями надземная

часть в абсолютном и относительном исчислении намного превышает подзем-

ную,

то при лесообразовательном процессе биологический круговорот значи-

тельно активней, чем при болотообразовательном. Интенсивное поступление в

почву с быстро минерализующимся древесным опадом азота и зольных веществ

усиливает микробиологическую деятельность и биохимические процессы, что

приводит к повышению зольности и степени разложения торфа, а также сни-

жает скорость торфо накопления. О том, что зольность и степень разложения

торфов лесного подтипа выше, чем у топяного, свидетельствуют материалы,

обобщенные в работах CH. Тюремнова /1949, 1976 и др./. Таким образом,

при лесообразовательном процессе происходит концентрация зольных веществ

в самом верхнем, корнеобитаемом слое торфяной залежи.

Накопление химических элементов в поверхностном слое почвы свойст-

венно лесу вообще как типу растительности /Пономарева, 1970; Пономарева,

121

Плотникова, 1980/. Поскольку леса связаны с промывным водным режимом,

они олиготрофны и не выносят бессточных условий, засоления почв. Олиго-

трофность является приспособлением к медленному освобождению питатель-

ных веществ из подстилки /Пономарева, 1970/.

Однако трудно согласиться с категоричностью мнения В.В. Пономаревой

об олиготрофности леса как такового. Для него характерна определенная амп-

литуда трофности почвы. Он не может существовать при крайне низкой и

крайне высокой трофности, т.е., в последнем случае, в условиях засоленно-

сти.

Это, по-видимому, и имела в виду Пономарева, говоря об олиготрофности.

Высокая засоленность объясняет, почему в подтаежной подзоне Западно-

Сибирской равнины, несмотря на более сухой климат, процессы облесения бо-

лот идут слабее, чем в южно-таежной (см. разд. 4.1). Однако в пределах

значений трофности, определяющих возможность существования леса, чем она

больше, тем выше производительность древостоев. Это касается и автоморф-

ных и гидроморфных лесов. А в болотных условиях это ведет к повышению

трофности почвы и соответственно фитоценозов, что в какой-то мере компен-

сирует избыточную влажность и усиливает лесообразовательный процесс, ос-

лабляя болотообразовательный. На низинных болотных массивах в составе

древостоев доминируют или в значительной степени участвуют кедр, береза

и ель, более требовательные, чем олиготрофная сосна, к минеральному пита-

нию.

Разложение более обильного, чем у сосны, растущей на олиготрофном

болоте, и высокозольного опада евтрофных древесных пород, а также отмер-

ших надземных частей евтрофного разнотравья и является причиной, замедля-

ющей торфонакопление. Этим, по-видимому, можно объяснить то, что при за-

болачивании жесткими водами (например, в поймах) смена леса болотом идет

Медленно, а при заболачивании мягкими водами (например, лишайниковых бо-

ров на флювиогляциальных песках) - очень быстро (см. разд. 5.2).

Аналогично трофности действует и широтная климатическая теплообеспе-

ченность, поскольку повышение температур вегетационного периода также сти-

мулирует биологический круговорот и повышает скорость разложения торфа.

Вот почему в направлении на юг от среднетаежной подзоны к южно-таежной

усиливается лесообразовательный и ослабляется болотообразовательный про-

цесс (см. разд. 4.1).

Вместе с тем обращает на себя внимание крайне небольшое количество

питательных веществ, необходимое для построения древесного прироста в оли—

готрофных условиях, в результате чего могут сформироваться древостой с

высоким запасом древесины.

6. ПАЛЕОЛАНДШАФТНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛЕСА И БОЛОТА

6.1.

МОДЕЛЬ СКОРОСТИ ЗАБОЛАЧИВАНИЯ

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ

(по данным М.И. Нейштадта)

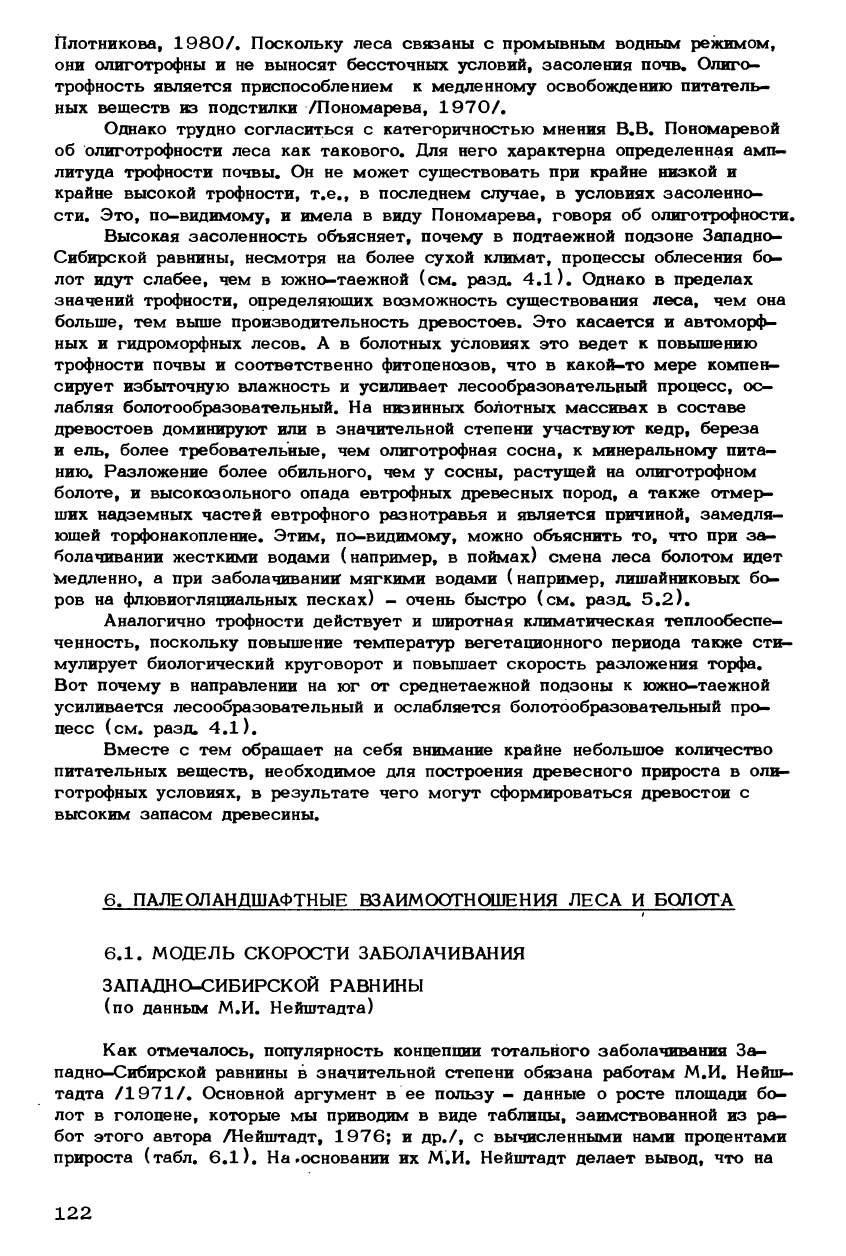

Как отмечалось, популярность концепции тотального заболачивания За-

падно-Сибирской равнины в значительной степени обязана работам М.И. Нейш-

тадта

/1971/.

Основной аргумент в ее пользу - данные о росте площади бо-

лот в голоцене, которые мы приводим в виде таблицы, заимствованной из ра-

бот этого автора /Нейштадт, 1976; и др./, с вычисленными нами процентами

прироста (табл. 6.1). На «основании их М.И. Нейштадт делает вывод, что на

122

протяжении последних 8 тыс.

лет происходит агрессия бо-

лот, их неуклонное наступле-

ние на леса. Несмотря «а не-

которое кажущееся смягчение

в последнее двухтысячелетие

натиска, вызванного выходом

многих болотных систем не-

посредственно к дренируемым

долинам рек, приблизительные

подсчеты М.И. Нейштадта по-

казывают, что при сохранении

скорости наступления болот

(с ежегодным заболачиванием

около 100 км^) через 5, а

то и через 3 тыс. лет леса

должны исчезнуть совсем.

Однако, на наш взгляд, постоянное значительное падение относительной

доли прироста площади болот, а в последние 2 тыс. лет - и фактического

прироста может свидетельствовать о постепенном затухании процесса забо-

лачивания лесов, снижении и сведении на нет агрессивности болот, стабили-

зации соотношения площадей болот и лесов Западно-Сибирской равнины.

Попытаемся с помощью моделирования динамики болотообразовательного

процесса обосновать возможность и такого варианта исхода взаимодействия

болот и лесов /Глебов, Джансеитов, 1983/.

Модель опирается на следующие предпосылки.

1.

Суммарную площадь S

0

депрессий рельефа, в которых может проте-

кать и произойдет заболачивание, представим в виде единой территории, не

прерываемой суходолами и постоянной на протяжении голоцена.

2.

Очаги болотообразования, протекающего со скоростью v

Q

, располо-

жены в центрах множества квадратов со стороной d

0

, образующих правиль-

ную решетку.

3.

Заболачивание площади депрессий рельефа ( S

Q

) из этих очагов на-

чалось в основном 9 тыс. лет назад, на что указывают имеющиеся радиоуг-

14

леродные датировки торфа по С /Волков и др., 1973; Глебов и др., 1974;

Нейштадт, 1976; Глебов и др., 1980; Архипов, Вотах, 1980; Фирсов и др.,

1982/.

Основная цель приведенных ограничений - максимально упростить модель-

ное представление болотообразовательного процесса с сохранением его свойств.

По поводу этих ограничений можно много дискутировать и даже пойти на раз-

ного рода компромиссы, ослабляя те или иные ограничения, что привело бы

только к необоснованным усложнениям модели и аппарата ее исследования,

без существенных изменений интересующих нас в данной работе выводов (дей-

ствительно, например, увеличение в 10 раз ожидаемого, согласно нашей моде-

ли,

максимального прироста площади болот, равного, как будет показано ниже,

18 860 кып, все еще будет отличаться от упомянутого выше прогноза

М.И. Нейштадта - 500 тыс. км^).

Из центров (очагов) с радиальной скоростью v

Q

в момент t-О, (9 тыс.

лет назад) начинает распространяться болотообразовательный процесс, кото-

рый в момент T=d v >/2f должен превратить территорию S в болото (пусть

для определенности время t измеряется в тыс. лет, d и v соответственно -

в км и км/тыс. лет/.

Таблица 6.1. Изменение площади болот за

8 тыс. предшествующих лет

Время,

тыс, лет

-8

-6

-4

-2

0

Площадь

9

болот, км

11004

126546

348198

602076

786000

Прирост площади за

каждые 2 тыс. пред-

шествующих лет

2

км

115542

221652

253878

183924

%

1050

175

73

31

123

К моменту t (о

<

t) болотом будет занята территория площадью S(t) =

.2

=N

0

s(t),r

fl

eN

0

=S

0

/d

0

s(t)

=

5C(V

0

t)

2

n

P

H

0

.<V

0

t<^,

^I

2

-2(V

0

t)

2

arctgN/Sp)L7

+

4.sJ^l\

±

2 ----TV 2

О О

при

*&*

v<^.

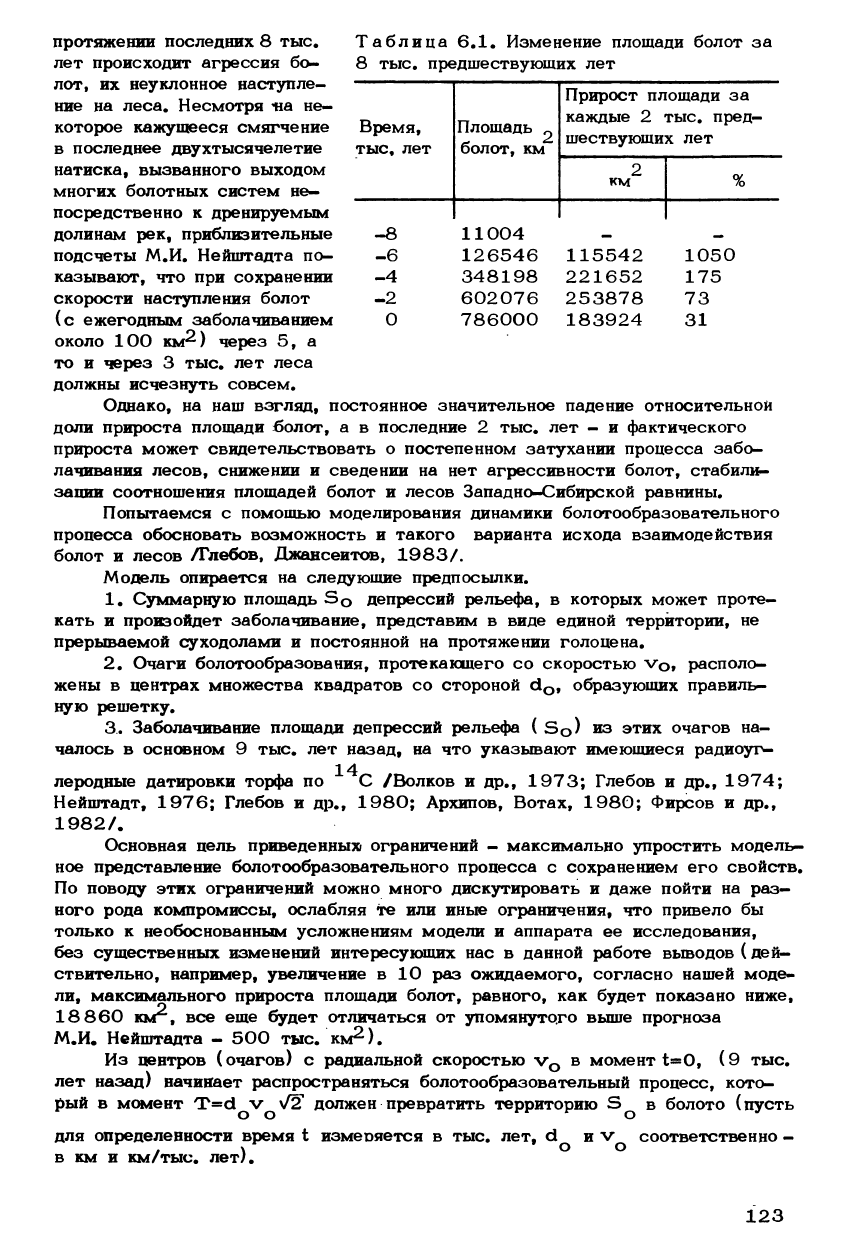

причем в кусочном задании функции S(t) первое выражение представляет

площадь круга радиусом v

Q

t (рис. 6.1, А); второе

-

радиусом v

Q

t без

8

площадей фигуры PQR (рис. 6.1, В); третье

-

площадь всего квадрата со

стороны d

0

(см. рис. 6.1, С).

Иначе,

TiS

0

s(t)=

2Т

5iS

f

2t

2

при

o«t<^o,

t

2

-^t

2

a

rctg

S

Q

при T

Q

4t,

О

0

V

где T

o

=d

o

/(v

o^'

В выражении S(t) содержатся два неопределенных параметра So и TQ.

На основе данных табл, 6.1 и того, что в момент t=О (9 тыс. лет назад)

S(o)=0 методом наименьших

квадратов были определены зна-

чения этих параметров, равных

соответственно 810 тыс. км^ и

10,063 тыс. лет, т.е., соглас-

но модели, прогрессивное разви-

тие болот должно завершиться к

3032 г. (через 1063 года пос-

ле момента, соответствующего в

нашей модели настоящему време-

ни

-

1969 г.), причем прирост

площади болот составляет всего

18860 км

2

, или 2,38%. Этим и

завершается построение необхо-

димой для нашей цели математи-

ческой модели (в выражение S(t)

Рис. 6.1. Последовательность

заполнения территории болотом.

А

-

соответствует случаю

С

t.

124

Таблица 6.2. Изменение площади болот за предшествующие

9 тыс. лет и последующие годы

Время,

тыс. лет

Площадь бо-|

лот, км

2

Прирост «площади за

каждые 2 тыс. предше-

ствующих лет

км

%

Согласован-

ность с

данными в

табл.

6.1,

%

-9

-8

-6

-4

-2

0

+1,036

0

12565

113082

314117

615669

791140

810000

—

12565

100517

201035

301552

175471

18860

—

-

800,0

178,0

96,0

29,0

2,4

—

114,2

89,4

90,2

102,3

100,7

-

достаточно подставить найден-

ные значения S

Q

и Т ). Сте-

85-

SS-

45-

25-

5-

А/

^г^л\—i—

1 1——

|

tf/ПЫС.

1

г 1

В

лет\т

0

О

-э

2

-7

J 4

-В -5

S

'4

6 7 8 $10

'3 -2 '1 196Эгод

S(t)H0*KM

2

)So

пень согласованности модели с

данными М.И. Нейштадта (см.

табл.

6.1) можно оценить с

помощью табл. 6.2 и рис. 6.2.

Округлив данные модели,

можно сделать следующие вы-

воды.

1.

Через 1000 лет, т.е.

примерно около 3000 г., про-

цесс заболачивания Западно-

Сибирской равнины должен за-

вершиться, суммарная площадь

болот(So), достигнет 810 тыс.

км

2

.

Она увеличится всего на

20 тыс. км

2

, или на 2%. Та-

ким образом, прогноз о забо-

лачивании всех лесов Запад-

ной Сибири малореален.

2.

Бели среднее расстояние между центрами болотообразования принять

за 1 км ( dQ^l

КМ

К

то

.средняя скорость расползания болот VQ » CIQ/TQ Т

2

составит 7 см в год, что вполне согласуется со сложившимся в болотоведе-

нии представлением о скорости расползания отдельных болотных массивов.

Реальность обеих цифр еще раз указывает на адекватность модели и описы-

ваемых процессов.

Однако следует оговориться, что на современном довольно низком уровне

изученности болот Западно-Сибирской равнины данные М.И. Нейштадта, поло-

женные в основу модели, можно считать лишь оценочными, приблизительными.

Поэтому прогнозная ее часть не претендует на высокую достоверность, и мы

не рискуем утверждать, что процесс заболачивания закончится именно в

3000 г. Повторяем, замысел модели - показать, что эти весьма популярные

данные, на которые часто ссылаются как на убедительное свидетельство фено-

менальной агрессивности болотообразовательного процесса в голоцене на За-

падно-Сибирской равнине, можно, интерпретировать в диаметрально противо-

положном смысле. Модель же в целом вполне согласуется с мнением, что

Рис. 6.2. Теоретическая кривая изменения

суммарной площади S(»t) болот (кружоч-

ками помечены данные из табл. 7.1).

А соответствует максимальному при-

росту, В - моменту достижения предельной

площади S ).

125

болота, возникшие на земле в начале голоцена, практически уже заполнили

своими отложениями депрессии рельефа, которые потенциально могли быть

заболочены.

6.2. РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЛЕСА,

БОЛОТА И КЛИМАТА В ГОЛОЦЕНЕ

Естественно, что изучение взаимоотношений леса и болота на больших

пространствах и на длинных временах проводилось нами /Глебов и др., 1974;

Глебов и др., 1978а/ с помощью стратиграфического и спорово-пыльцевого

анализов торфяников и датирования их слоев по радиоуглероду. Такая мето-

дологическая основа позволила осветить и другие - традиционные, но не ме-

нее важные стороны палеоботанического поиска, касающиеся общих, главным

образом климатических, аспектов истории растительного покрова в голоцене.

Прежде всего обратимся к материалам, полученным в части ландшафта

оэерно-болотной низменной равнины (см. разд. 4.2.2), гипсометрически сов-

падающей со второй надпойменной террасой Оби (с ре дне таежная подзона,

Александровский район Томской обл.). Здесь вскрыто шесть торфяных разде-

лов,

из которых два - естественные торфяные обнажения.

6,2.1.

Анализ естественных торфяных обнажений

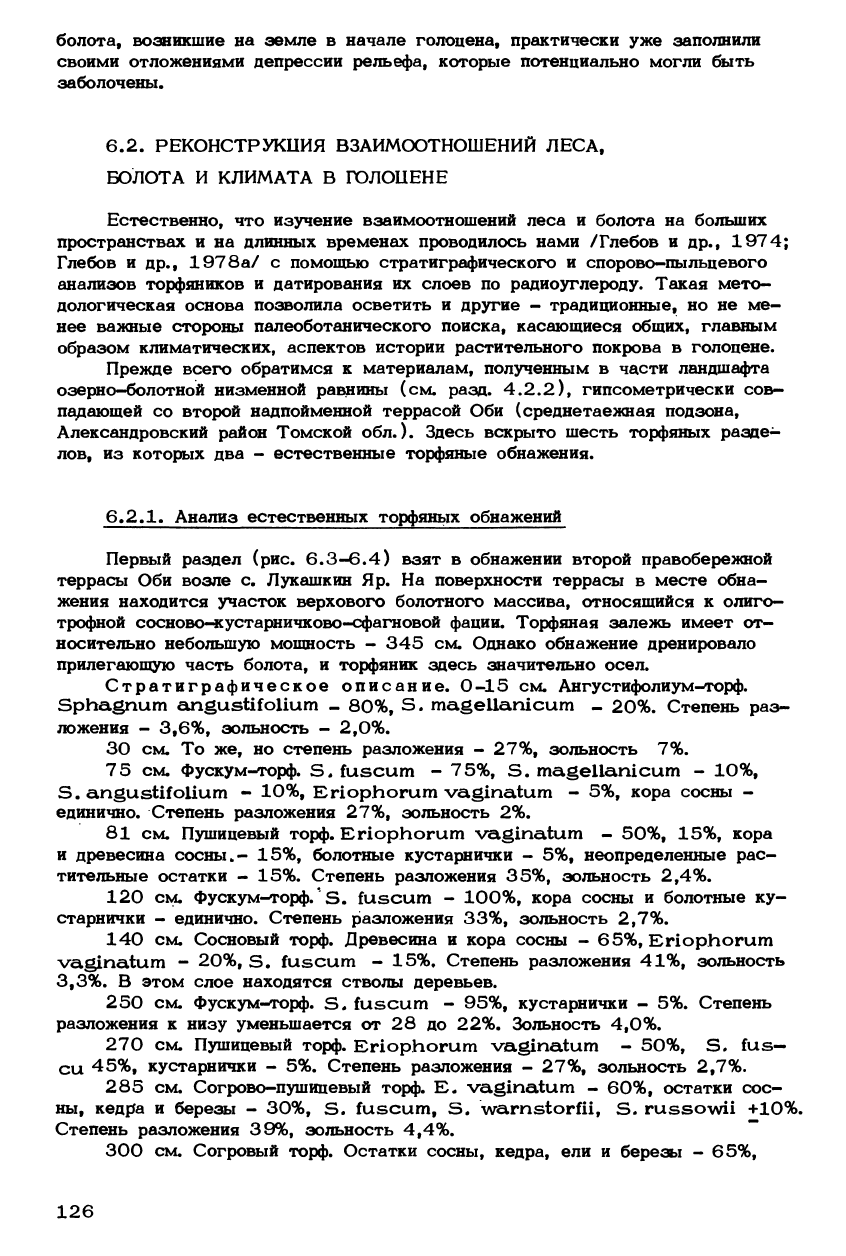

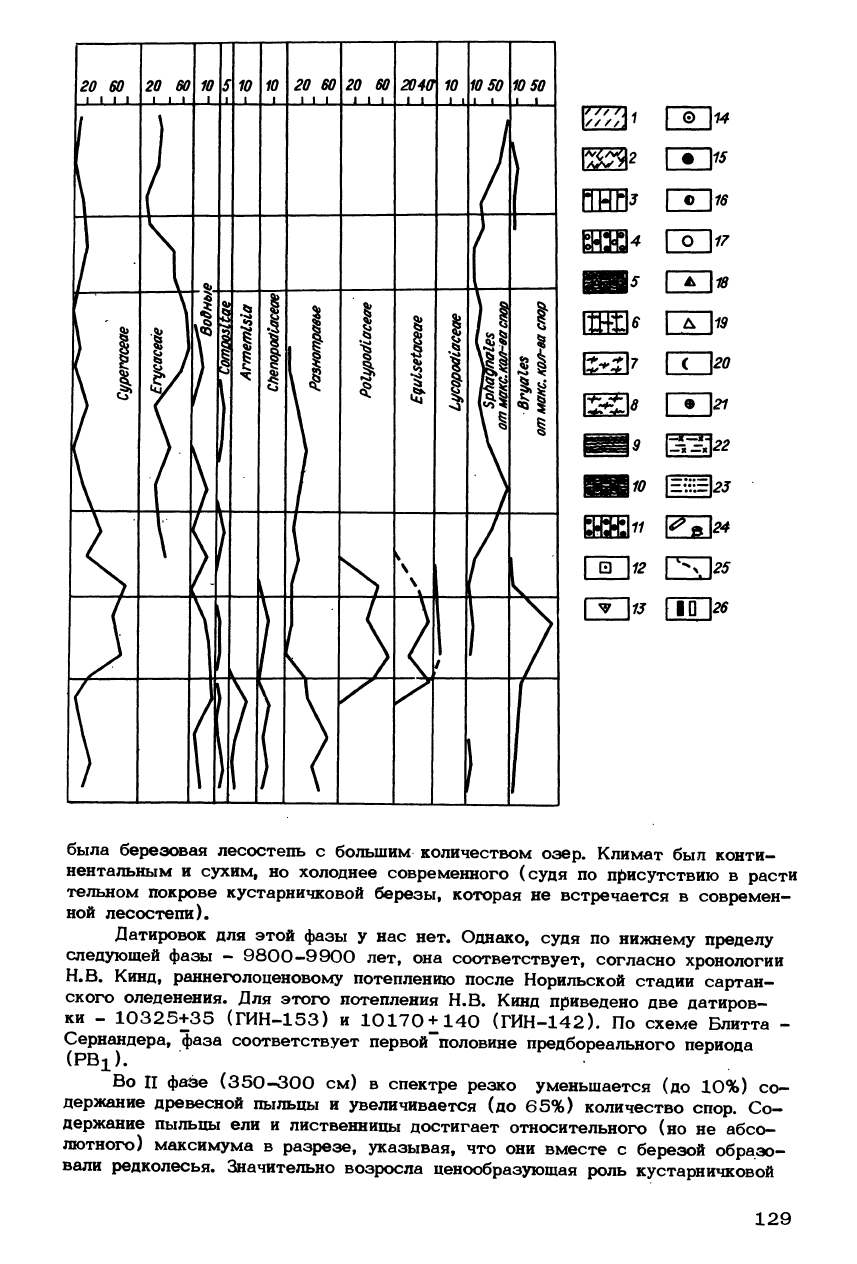

Первый раздел (рис. 6.3-6.4) взят в обнажении второй правобережной

террасы Оби возле с. Лукашкин Яр. На поверхности террасы в месте обна-

жения находится участок верхового болотного массива, относящийся к олиго-

трофной сосново-кустарничково-сфагновой фации. Торфяная залежь имеет от-

носительно небольшую мощность - 345 см. Однако обнажение дренировало

прилегающую часть болота, и торфяник здесь значительно осел.

Стратиграфическое описание. 0-15 см. Ангустифолиум-торф.

Sphagnum angustifolium - 80%, S. magellanicum - 20%. Степень раз-

ложения - 3,6%, зольность - 2,0%.

30 см. То же, но степень разложения - 27%, зольность 7%.

75 см. Фускум-торф. S, fuscum - 75%, S. magellanicum - 10%,

S. angustifolium - 10%, Eriophorum vaginatum - 5%, кора сосны -

единично. Степень разложения 27%, зольность 2%.

81 см. Пушицевый торф. Eriophorum vaginatum - 50%, 15%, кора

и древесина сосны.- 15%, болотные кустарнички - 5%, неопределенные рас-

тительные остатки - 15%. Степень разложения 35%, зольность 2,4%.

120 см. Фускум-торф.'S. fuscum - 100%, кора сосны и болотные ку-

старнички - единично. Степень разложения 33%, зольность 2,7%.

140 см. Сосновый торф. Древесина и кора сосны - 65%, Eriophorum

vaginatum - 20%, S. fuscum - 15%. Степень разложения 41%, зольность

3,3%.

В этом слое находятся стволы деревьев.

250 см. Фускум-торф. S, fuscum - 95%, кустарнички - 5%. Степень

разложения к низу уменьшается от 28 до 22%. Зольность 4,0%.

270 см. Пушицевый торф. Eriophorum vaginatum - 50%, S. fus—

cu 45%, кустарнички - 5%. Степень разложения - 27%, зольность 2,7%.

285 см. Согрово-пушицевый торф. Е- vaginatum - 60%, остатки сос-

ны,

кедра и березы - 30%, S. fuscum, S. warnstorfii, S. russowii +10%.

Степень разложения 39%, зольность 4,4%. "

300 см. Согровый торф. Остатки сосны, кедра, ели и березы - 65%,

126

S* warnstorfii, S. russowii - 10%, вейник - 15%, хвощ - 5%\ неопреде-

ленные остатки - 5%. Степень разложения 40%, зольность 5,1%.

325 см. Гипновый торф. Остатки гипновых мхов (виды определить не

удалось) - 7

5%,

Carex lasiocarpa - 5%, хвощ - 5%, папоротник - 5%,

вейник - 5%. Степень разложения 43%, зольность 6,0%.

345 см. Травяно-гипновый торф. Остатки гипновых мхов (виды опре-

делить не удалось) - 40%, Carex lasiocarpa и С. inflata - 15%, вей-

ник - 15%, хвощ - 10%, папоротник - 10%, Menyantes trifoliata - 5%,

остатки березы - 5%. Степень разложения 50%, зольность 15%.

350 см. Гумусированный суглинок с остатками травянистых растений,

среди которых: хвощ - 55%, Eriophorum sp, - 15%, гипновые мхи - 5%,

вейник - 5%, Typha - 5%, папоротник - 5%, Menyahthes trifoliata - 5%,

Carex lasiocarpa и С* inflata - 5%. Остаток от прокаливания 53%.

425 см. Суглинок с прослойками тех же растений, что и в предыдущем

слое. Среди них абсолютно преобладает хвощ. Книзу количество таких про-

слоек постепенно уменьшается. Остаток от прокаливания: в верху слоя - 7

5%,

в низу - 93%.

Из обнажения сплошной колонкой отобраны образцы для установления

абсолютного возраста по ^С. Ставилась цель охарактеризовать весь торфя-

ник. Поскольку проанализировать большое количество образцов технически

трудно, они отбирались по хорошо различимым визуально стратиграфическим

слоям, но таким образом, чтобы мощность образца не превышала 20-30 см.

В дальнейшем при анализе три образца было испорчено, и колонка датировок

оказалась прерванной.

Для подзон тайги приенисейской части Западной Сибири Н.И. Пьявченко

/1965/

на основе синтеза спорово-пыльцевых спектров ряда торфяных раз-

резов разработал обобщенные схемы развития лесной и болотной раститель-

ности в связи с климатическими изменениями, состоящие из четырех фаз.

Для средней тайги эта схема такова. I фаза, относящаяся к верхнему слою

минерального дна торфяников, характеризуется развитием южно-таежных

лесов и предположительно соответствует времени аллереда; П фазе свойст-

венны леса более северного облика, что связано с резким похолоданием кли-

мата, возможно обусловленным сартанским оледенением. В этой фазе начи-

нается болотообразовательный процесс. В III фазе, также четко отграничен-

ной от предыдущей, произошло потепление. В этот период откладывается ос-

новная толща торфяников и формируются леса, близкие к современным. Она

постепенно переходит в IV фазу - современную. В дальнейшем Н.И. Пьяв-

ченко /1968/, использовав спорово-пыльцевые диаграммы новых разрезов и

опираясь на опубликованные другими авторами диаграммы и датировки образ-

цов,

взятых в торфяниках Прииртышья и на Среднем Урале, а также в озер-

ных отложениях в Забайкалье, распространил разработанную им периодизацию

на весь юг Сибири и предположил, что II фаза была в предбореальном перио-

де от 8-8,5 до 10-10,5 тыс. лет назад.

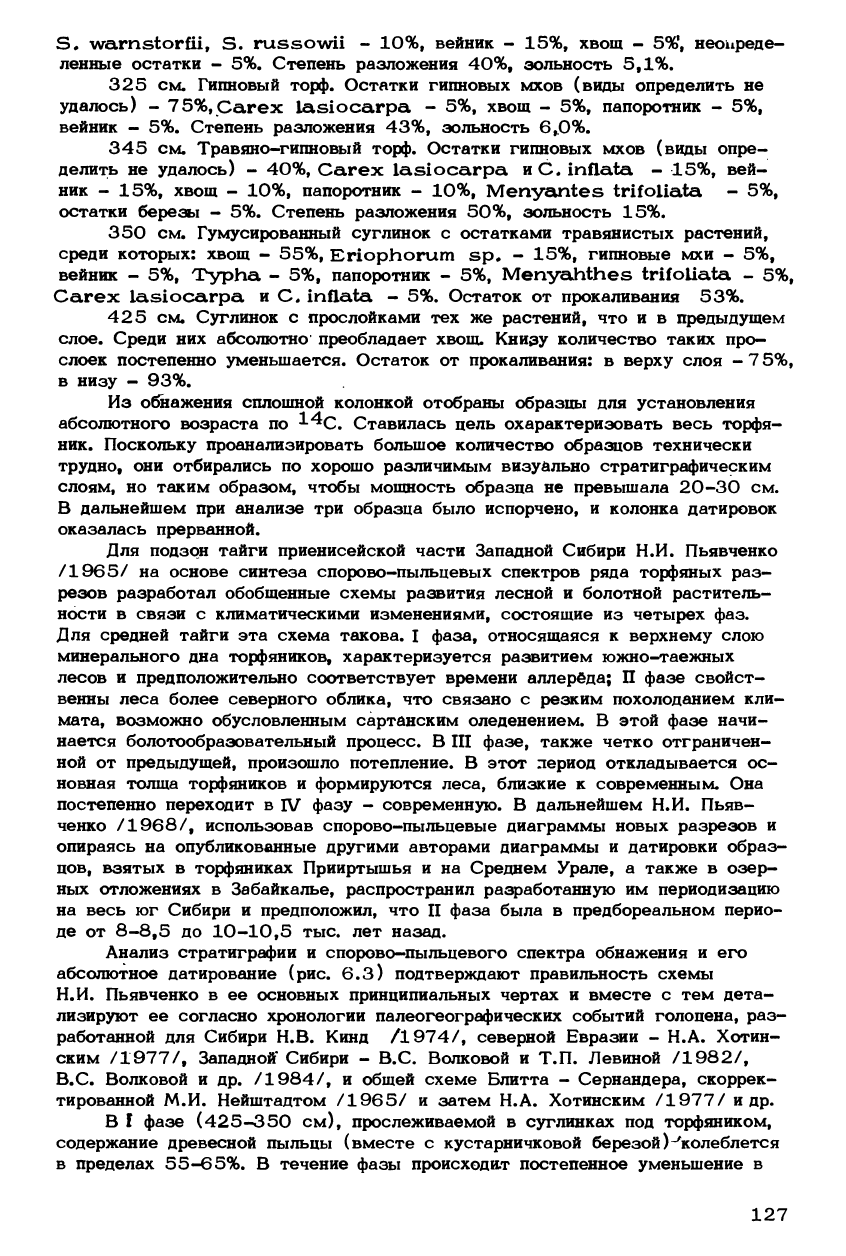

Анализ стратиграфии и спорово-пыльцевого спектра обнажения и его

абсолютное датирование (рис. 6.3) подтверждают правильность схемы

Н.И. Пьявченко в ее основных принципиальных чертах и вместе с тем дета-

лизируют ее согласно хронологии палеогеографических событий голоцена, раз-

работанной для Сибири Н.В. Кинд /1974/, северной Евразии - Н.А. Хотин-

ским /1977/, Западной* Сибири - B.C. Волковой и Т.П. Левиной /1982/,

B.C.

Волковой и др. /1984/, и общей схеме Блитта - Сернандера, скоррек-

тированной М.И. Нейштадтом /1965/ и затем Н.А. Хотинским /1977/ и др.

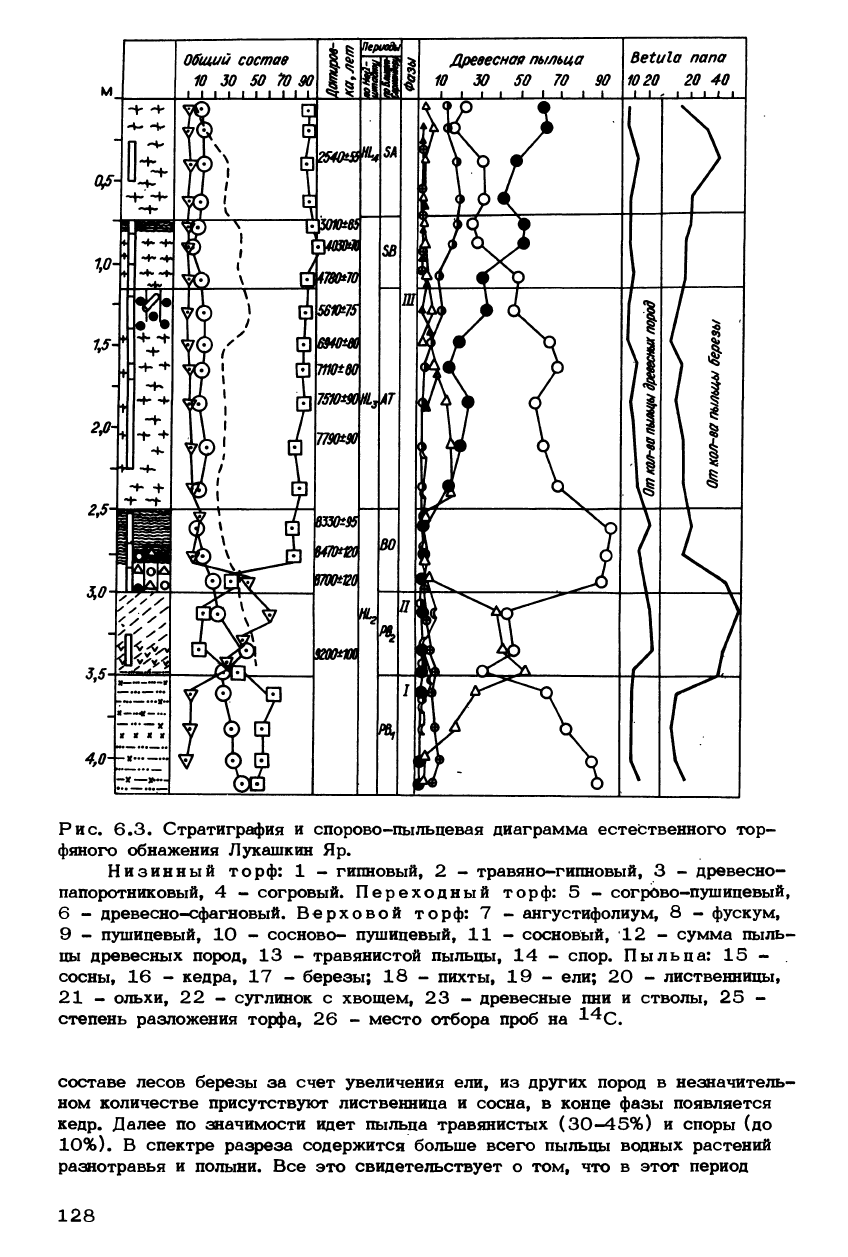

В f фазе (425-350 см), прослеживаемой в суглинках под торфяником,

содержание древесной пыльцы (вместе с кустарничковой березой)-'колеблется

в пределах 55-65%. В течение фазы происходит постепенное уменьшение в

127

Рис. 6.3. Стратиграфия и спорово-пыльцевая диаграмма естественного тор-

фяного обнажения Лукашкин Яр.

Низинный торф: 1 - гипновый, 2 - травяно-гипновый, 3 - древесно-

папоротниковый, 4 - согровый. Переходный торф: 5 - согрово-пушицевый,

6 - древесно-сфагновый. Верховой торф: 7 - ангустифолиум, 8 - фускум,

9 - пушицевый, 10 - сосново- пушицевый, 11 - сосновый, 12 - сумма пыль-

цы древесных пород, 13 - травянистой пыльцы, 14 - спор. Пыльца: 15 -

сосны, 16 - кедра, 17 - березы; 18 - пихты, 19 - ели; 20 - лиственницы,

21 - ольхи, 22 - суглинок с хвощем, 23 - древесные пни и стволы, 25 -

степень разложения торфа, 26 - место отбора проб на ^С.

составе лесов березы за счет увеличения ели, из других пород в незначитель-

ном количестве присутствуют лиственница и сосна, в конце фазы появляется

кедр.

Далее по значимости идет пыльца травянистых (30-45%) и споры (до

10%).

В спектре разреза содержится больше всего пыльцы водных растений

разнотравья и полыни. Все это свидетельствует о том, что в этот период

128

на*

в #

^ /j

© т

• \15

С 70

О \17

А \18

Л \19

( £0

Ф 27

Щ*

-:::=L?J

ШИ

была березовая лесостепь с большим количеством озер. Климат был конти-

нентальным и сухим, но холоднее современного (судя по присутствию в расти

тельном покрове кустарничковой березы, которая не встречается в современ-

ной лесостепи).

Датировок для этой фазы у нас нет. Однако, судя по нижнему пределу

следующей фазы - 9800-9900 лет, она соответствует, согласно хронологии

Н.В. Кинд, раннеголоценовому потеплению после Норильской стадии сартан-

ского оледенения. Для этого потепления Н.В. Кинд приведено две датиров-

ки - 10325+35 (ГИН-153) и 10170

+

140 (ГИН-142). По схеме Блитта -

Сернандера, фаза соответствует первой~половине предбореального периода

(PBi).

Во И фазе (350-300 см) в спектре резко уменьшается (до 10%) со-

держание древесной пыльцы и увеличивается (до 65%) количество спор. Со-

держание пыльцы ели и лиственницы достигает относительного (но не абсо-

лютного) максимума в разрезе, указывая, что они вместе с березой образо-

вали редколесья. Значительно возросла ценообразующая роль кустарничковой

129

Рис. 6.4. Естественное торфяное обнажение Лукашкин Яр.

Цифры - радиоуглеродные датировки.

березы. Все это говорит о формировании лесотундрового ландшафта в резуль-

тате похолодания климата. В это время начинается стимулируемый образо-

ванием в почве мерзлоты процесс заболачивания, который в нашем случае

проявился в формировании придонного травяно-гипнового и лежащего на нем

гипнового торфов. Об интенсивном расселении болотных гипновых мхов свиде-

тельствует пик их спор под гипновым торфом.

130