Глебов Ф.З. Взаимоотношения леса и болота в таежной зоне

Подождите немного. Документ загружается.

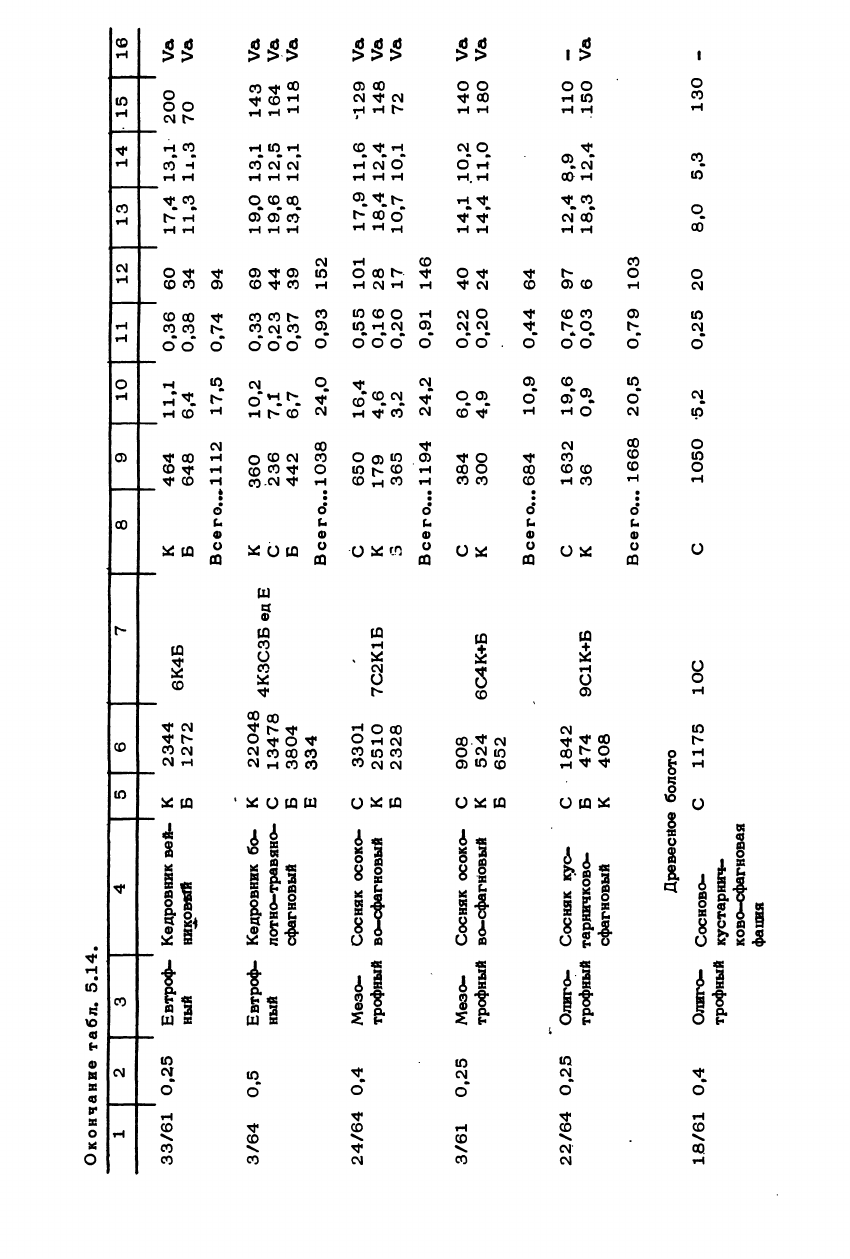

Окончание

табл.

5.14.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

33/61 0,25

Евтроф-

Кедровник

вей-

К 2344 К 464 11,1 0,36 60 17,4 13,1 200 Va

ный

никовет

Б 1272 Б 648 6,4 0,38 34 11,3 1±,3 70 Va

Всего..Л112 17,5 0,74 94

3/64 0,5

Евтроф-

Кедровник

бо- К 22048

4К

о

Г

о

К

р

к 36

°

10

»

2

°»

33

69 19

»°

13

»

1 143 Va

ный

лотно-травяно-

С 13478

4ISk

^

Udb

ед ь

с

i236

7,1 0,23 44 19,6 12,5 164 Va

сфагновый

Б 3804 Б 442 6,7 0,37 39 13,8 12,1 118 Va

Е 334

Всего...1038 24,0 0,93 152

24/64

0,4

Мезо-

Сосняк

осоко-

С 3301 С 650 16,4 0,55 101 17,9 11,6 '129 Va

трофный

во-сфагновый

К 2510

7С2К1Б

К 179 4,6 0,16 28 18,4 12,4 148 Va

Б

2328 3 365 3,2 0,20 17 10,7 10,1 72 Va

Всего...

1194 24,2 0,91 146

3/61 0,25

Мезо-

Сосняк

осоко-

С 908 С 384 6,0 0,22 40 14Д .10,2 140 Va

трофный

во-сфагновый

К 524

6С4К+Б

К 300 4,9 0,20 24 14,4 11,0 180 Va

Б

652

Всего...

684 10,9 0,44 64

22/64 0,25

Олиго- Сосняк

кус- С 1842 С 1632 19,6 0,76 97 12,4 8,9 110 -

трофный

тарничково-

Б 474

9С1К+Б

К 36 0,9 0,03 6 18,3 12,4 150 Va

сфагновый

К 408

Всего...

1668 20,5 0,79 103

Древесное болото

18/61 0,4

Олиго- Сосново-

С 1175 ЮС С 1050 5,2 0,25 20 8,0 5,3 130 -

трофный

кустарнич-

ково-сфагновая

фация

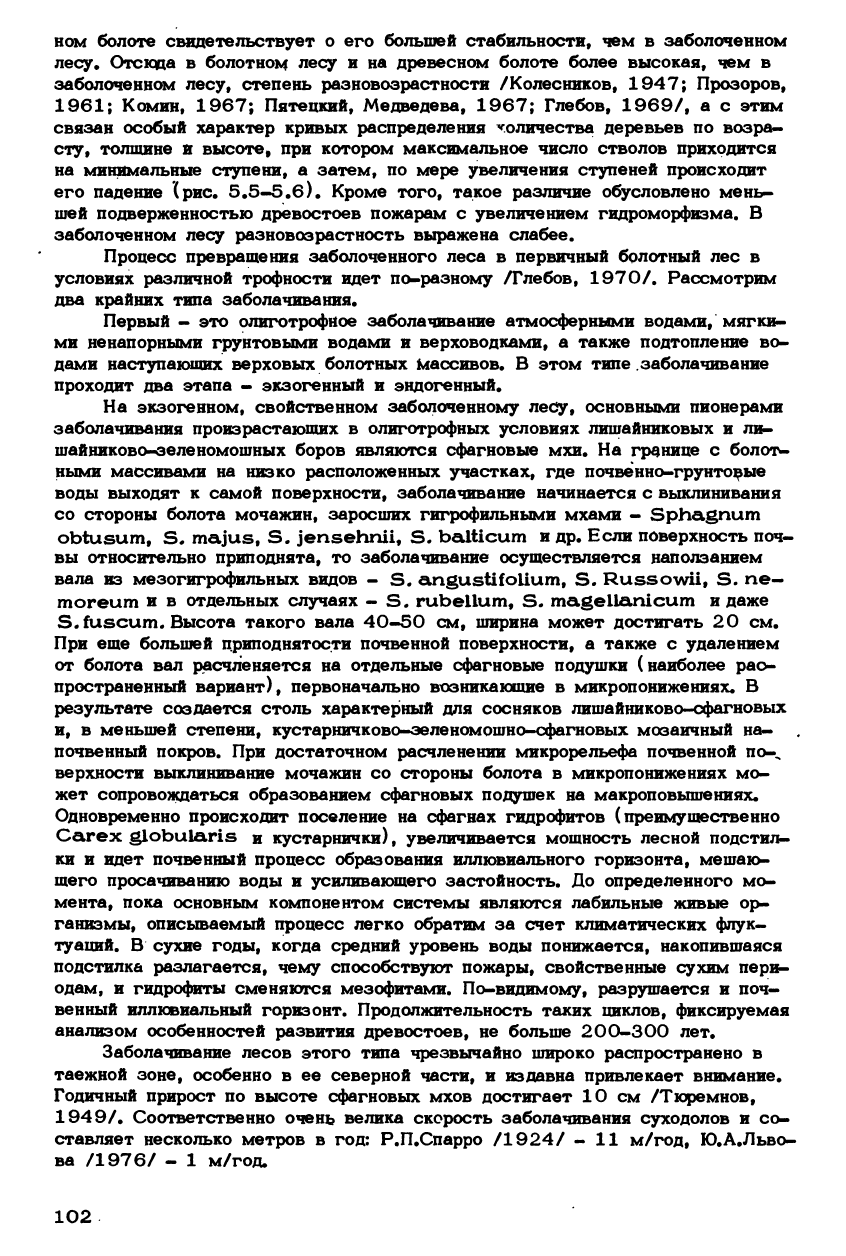

ном болоте свидетельствует о его большей стабильности, чем в заболоченном

лесу* Отсюда в болотном лесу и на древесном болоте более высокая, чем в

заболоченном лесу, степень разновозрастности /Колесников, 1947; Прозоров,

1961;

Комин, 1967; Пятецкий, Медведева, 1967; Глебов, 1969/, а с этим

связан особый характер кривых распределения количества деревьев по возра-

сту, толщине и высоте, при котором максимальное число стволов приходится

на минимальные ступени, а затем, по мере увеличения ступеней происходит

его падение (рис. 5.5-5.6). Кроме того, такое различие обусловлено мень-

шей подверженностью древостоев пожарам с увеличением гидроморфизма. В

заболоченном лесу разновозрастность выражена слабее.

Процесс превращения заболоченного леса в первичный болотный лес в

условиях различной трофности идет по-разному /Глебов, 1970/. Рассмотрим

два крайних типа заболачивания.

Первый - это олиготрофное заболачивание атмосферными водами, мягки-

ми ненапорными грунтовыми водами и верховодками, а также подтопление во-

дами наступающих верховых болотных массивов. В этом типе заболачивание

проходит два этапа - экзогенный и эндогенный.

На экзогенном, свойственном заболоченному лесу, основными пионерами

заболачивания произрастающих в олиготрофных условиях лишайниковых и ли-

шай никово-зеленомошных боров являются сфагновые мхи. На границе с болот-

ными массивами на низко расположенных участках, где почвенно-грунтовые

воды выходят к самой поверхности, заболачивание начинается с выклинивания

со стороны болота мочажин, заросших гигрофильными мхами - Sphagnum

obtusum, S* majus, S. jensehnii, S. balticum и др. Если поверхность поч-

вы относительно приподнята, то заболачивание осуществляется наползанием

вала из мезогигрофильных видов - S. angustifolium, S. Russowii, S. ne-

moreum и в отдельных случаях - S. rubellum, S. magelianicum и даже

S Ли scum. Высота такого вала 40-50 см, ширина может достигать 20 см.

При еще большей приподнятости почвенной поверхности, а также с удалением

от болота вал расчленяется на отдельные сфагновые подушки (наиболее рас-

пространенный вариант), первоначально возникающие в микропонижениях. В

результате создается столь характерный для сосняков лишайниково-сфагновых

и, в меньшей степени, кустарничково-зеленомошно-сфагновых мозаичный на-

почвенный покров. При достаточном расчленении микрорельефа почвенной по-,

верхности выклинивание мочажин со стороны болота в микропонижениях мо-

жет сопровождаться образованием сфагновых подушек на макроповышениях.

Одновременно происходит поселение на сфагнах гидрофитов (преимущественно

Сагех globularis и кустарнички), увеличивается мощность лесной подстил-

ки и идет почвенный процесс образования иллювиального горизонта, мешаю-

щего просачиванию воды и усиливающего застойность. До определенного мо-

мента, пока основным компонентом системы являются лабильные живые ор-

ганизмы, описываемый процесс легко обратим за счет климатических флук-

туации. В сухие годы, когда средний уровень воды понижается, накопившаяся

подстилка разлагается, чему способствуют пожары, свойственные сухим пери-

одам,

и гидрофиты сменяются мезофитами. По-видимому, разрушается и поч-

венный иллювиальный горизонт. Продолжительность таких циклов, фиксируемая

анализом особенностей развития древостоев, не больше 200-300 лет.

Заболачивание лесов этого типа чрезвычайно широко распространено в

таежной зоне, особенно в ее северной части, и издавна привлекает внимание.

Годичный прирост по высоте сфагновых мхов достигает 10 см /Тюремнов,

1949/.

Соответственно очень велика скорость заболачивания суходолов и со-

ставляет несколько метров в год: Р.П.Спарро /1924/ - 11 м/год, Ю.А.Льво-

ва /1976/ - 1 м/год.

102

лг,%

гол

мл

п—i—I—i—i—i—I—i—г

12 20 23 JS 44М,СМ

А А

10 50 90 130 170 210 250 А^ет

5о\

40Л

30

гол

ю\

2\

\

\

X

\\

\

\

т—I—I—I—I—I—I—I—г

/р

^

50^ 30 130 170 ^

210 Ажт

4 12 20 25 3SM.CM

—п—i—i—i—ill

i—i—л—V

s

*

1 5 9 13 17 21 25М,М

Рис. 5.5. Распределение стволов по возрасту (l)

f

толщине (2), высоте (3),

% от общего количества.

а - заболоченный лес, сосняк чернично-сфагновый (пр. пл. 2/64); б -

болотный, ельник болотно-травяно-*сфагновый.

Образующийся слой органики неоднороден: степень разложения растет

сверху вниз, но пока не достигнута определенная его толщина, даже нижние

слои не являются настоящим торфом, а корни деревьев находятся в минераль-

ном грунте.

Эндогенный этап, свойственный болотному лесу, начинается после того,

как на некоторых благоприятных участках заболоченного леса происходит

следующее.

Завершается формирование иллювиального глеевого горизонта, в резуль-

тате чего над ним появляется новый, более высокий, независимый от грунто-

вого питания и верховодок уровень воды.

Слой органики из растений-трофообразователей (подчеркнем, что далеко

не все растения, даже гидрофиты, образуют торф, так как, отмерев, успева-

ют разложиться над поверхностью почвы), нижняя часть которого образована

уже настоящим торфом, достигает мощности, равной среднемноголетней ампли-

туде колебания нового водного уровня, характерной, по К .Е.Иванову /1975/,

для торфогенного горизонта. В его нижней части влажность высокая, в верх-

ней - низкая, что и обеспечивает неполное разложение органики, т.е. торфо-

накопление.

Происходит отрыв корневых систем от минерального грунта; вместе с

заметным увеличением доли гигрофитов в фитоценозе это приводит к ослаб-

лению древостоя, к ухудшению его таксационных показателей, и он уже не

может своим опадом подавить торфонакопление при снижении уровня воды.

В результате этого процесс торфонакопления становится необратимым

при обычных текущих флуктуациях климата. Система уже прошла фазу, в ко-

торой для ее эволюции нужно было постоянное внешнее воздействие - обвод-

нение, и вступила в фазу, когда внешнее воздействие в виде обводнения снято.

Флуктуация уровня воды над глеевым горизонтом не мешает эндогенезу -

необратимому торфонакоплению.

103

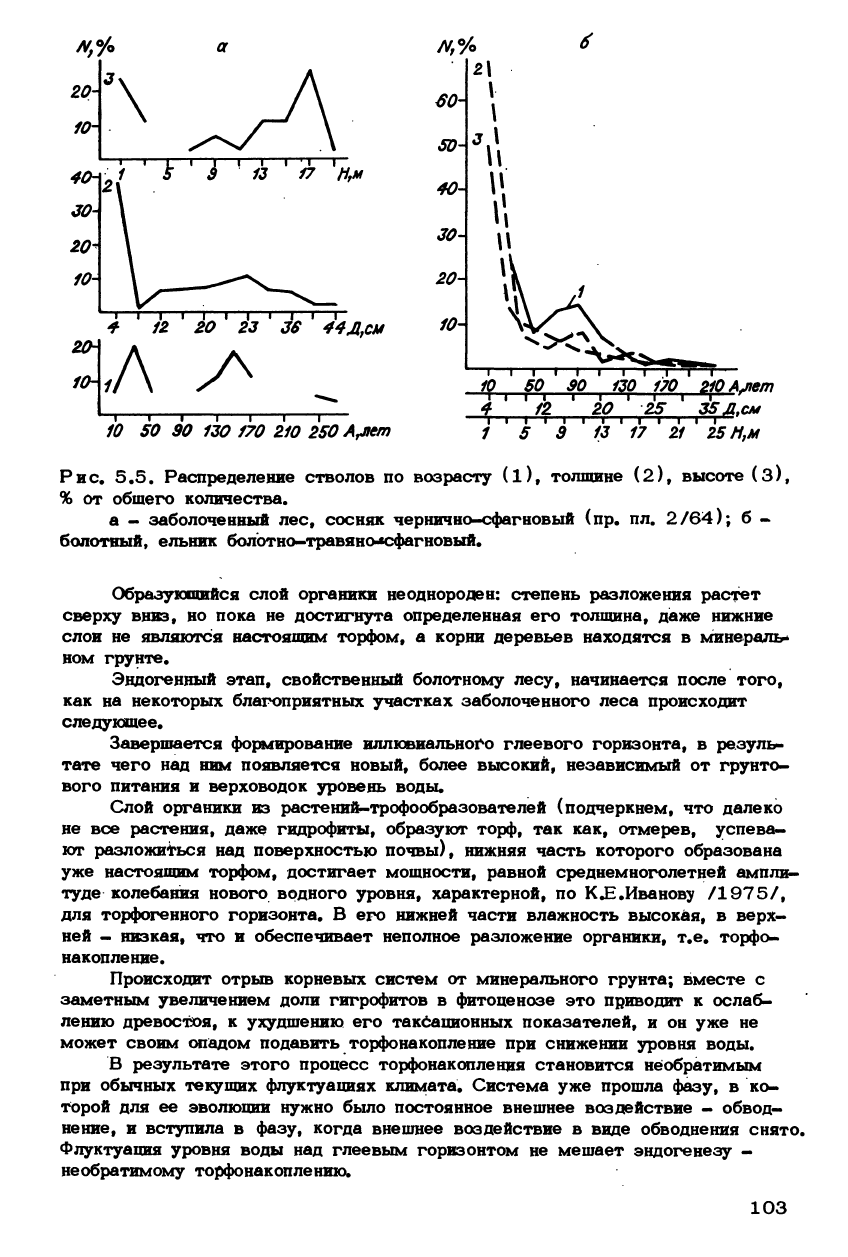

Рис. 5.6. Примеры распределения стволов по высоте (а) и по толщине (б)

в разных типах лесоболотных биогеоценозов, % от общего количества.

Древостой: 1, 4и5- сосны в сосново-кустарничково-сфагновой фации

(пр.

пл.

18/61,

19/61); 2 - сосны в сосняке лишайниково-сфагновом (пр.

пл.

3/60); 3 - кедра в кедровнике вейниковом (пр. пл. 33/61); 6 - сосны

в сосняке осоково-сфагновом (пр. пл. 3/61); 7 - березы в кедровнике вей-

никовом (пр. пл. 33/61).

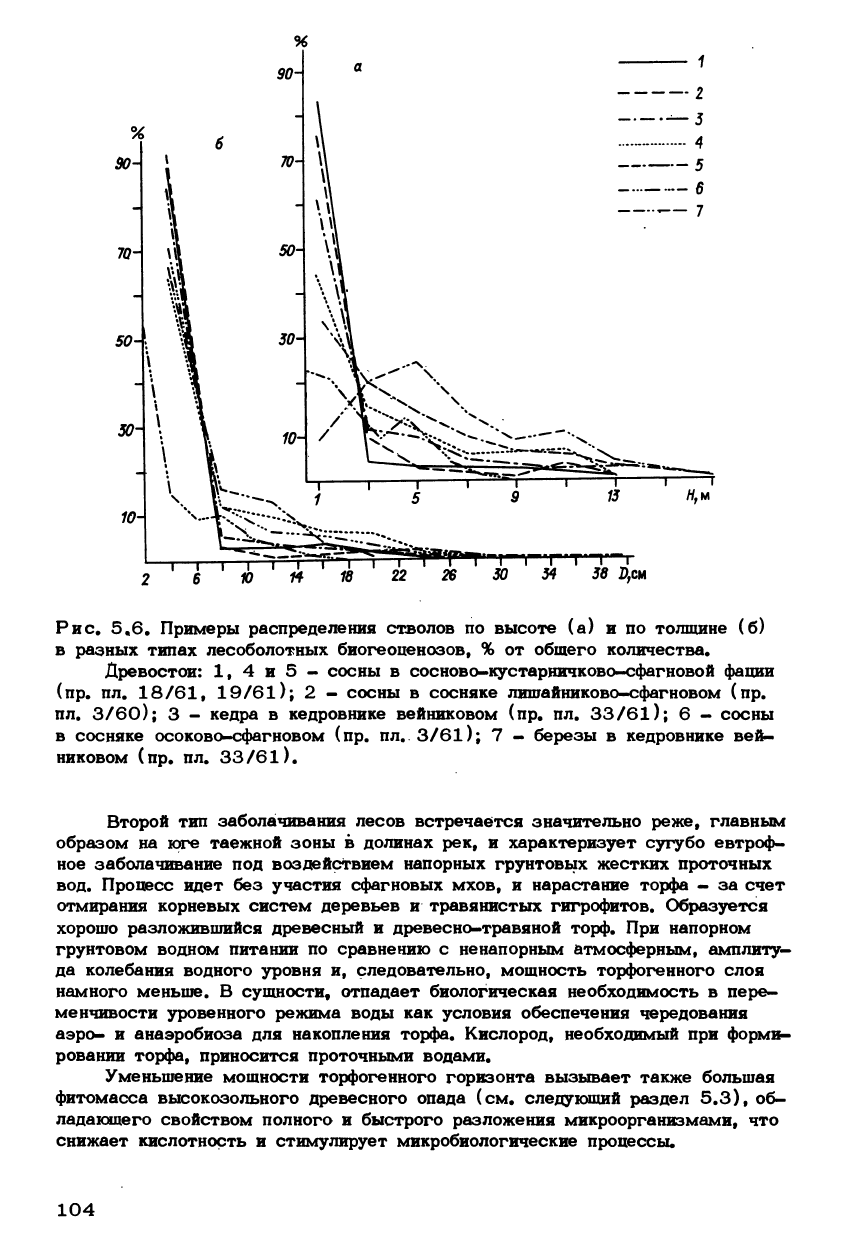

Второй тип заболачивания лесов встречается значительно реже, главным

образом на юге таежной зоны в долинах рек, и характеризует сугубо евтроф-

ное заболачивание под воздействием напорных грунтовых жестких проточных

вод.

Процесс идет без участия сфагновых мхов, и нарастание торфа - за счет

отмирания корневых систем деревьев и травянистых гигрофитов. Образуется

хорошо разложившийся древесный и древесно-травяной торф. При напорном

грунтовом водном питании по сравнению с не напорным атмосферным, амплиту-

да колебания водного уровня и, следовательно, мощность торфогенного слоя

намного меньше. В сущности, отпадает биологическая необходимость в пере-

менчивости уровеиного режима воды как условия обеспечения чередования

аэро-

и анаэробиоза для накопления торфа. Кислород, необходимый при форми-

ровании торфа, приносится проточными водами.

Уменьшение мощности торфогенного горизонта вызывает также большая

фитомасса высокозольного древесного опада (см. следующий раздел 5.3), об-

ладающего свойством полного и быстрого разложения микроорганизмами, что

снижает кислотность и стимулирует микробиологические процессы.

104

Наши исследования /Глебов, Александрова, 1973/ показали, что в оли-

готрофном (омбротрофном) болотном лесу с сильнопеременчивым у решенным

режимом вод и развитым торфогенным горизонтом наиболее насыщен аэроб-

ными микроорганизмами верхний слой торфа в микроповышениях рельефа, тог»

да как в евтрофном лесу напорного грунтового питания, где переменчивость

водного уровня и такой горизонт почти не выражены, наиболее богат такими

микроорганизмами слой торфа в обводненных микропонижениях.

Как и при олиготрофном типе заболачивания, в почве происходит форми-

рование глеевого горизонта, но напор воды препятствует сплошному оглее-

нию.

Образование заболоченного, а затем болотного леса все время идет под

воздействием этого напора. Разделить заболачивание на экзо- и эндогенную

стадии нельзя. Между этими двумя крайними типами заболачивания - олиго-

трофным, сопровождаемым непременным формированием торфогеиного горизон-

та,

и евтрофным, при котором этот горизонт не образуется, - находится ряд

промежуточных типов, отличающихся трофностью условий его формирования и

соответственно мощностью.

Прирост торфа есть» результат двух разнонаправленных процессов - на-

копления и разложения отмершей фитомассы. При экзогенезе оба процесса

идут быстро и скачкообразно, заболоченная территория может полностью раз-

болотиться. (Напомним, что Н.И. Пьявченко считал, что свыше 70% заболо-

ченной площади составляют временно переувлажненные леса). При эндогенезе

заболачивание медленное, постепенное и неуклонное; торфонакопление может

приостанавливаться, но не прекращаться (при обычных текущих флуктуациях

климата). Поэтому определить время, необходимое для формирования торфо-

генного горизонта, можно лишь приблизительно, приняв, что оно обусловлено

средней скоростью торфонакопления в голоцене - 0,5мм/год (см. разд. 6.2.3).

Минимальная толщина торфоге«ного горизонта в болотном лесу 40 см (кор-

невые системы деревьев уже вышли из минерального грунта и находятся в

торфе). Отсюда следует, что примерное время формирования горизонта 800 лет.

За такое же время должен сформироваться глеевый горизонт. Уклоны почвен-

ной поверхности в заболоченном и болотных лесах 0,01-0,02 /Иванов, 1975/.

Простейший расчет показывает, что при скорости торфонакопления 0,5 мм/год

скорость заторфовывания. таких уклонов в автоморфных лесах под воздействи-

ем наступления соседних болот 3-6 см/год, т.е. при эндогенезе горизонталь-

ная скорость заболачивания на два порядка ниже, чем при экзогенезе (см/год

против м/год). За 800 лет граница болотного леса продвинется всего на

25-50 м.

В олиготрофных условиях лесная обстановка сохраняется недолго. Сразу

же после смыкания мочажин и сфагновых подушек произрастающий до забо-

лачивания древостой выпадает и формируется сосново-кустарничково-сфагновая

фация, в которой деревья уже не являются эдификаторами. Таким образом,

первичные болотные, леса здесь не развиваются, а в заболоченных лесах - сос-

няках лишайниково-сфагновом и кустарничково-зеленомошно-сфагновом - вслед-

ствие быстроты заболачивания древостой состоит из двух поколений. Одно из

них, усыхающее и разреженное, является остатком древостоя, бывшего зЪесь

до заболачивания, другое - возникло после заболачивания. Деревья этих поко-

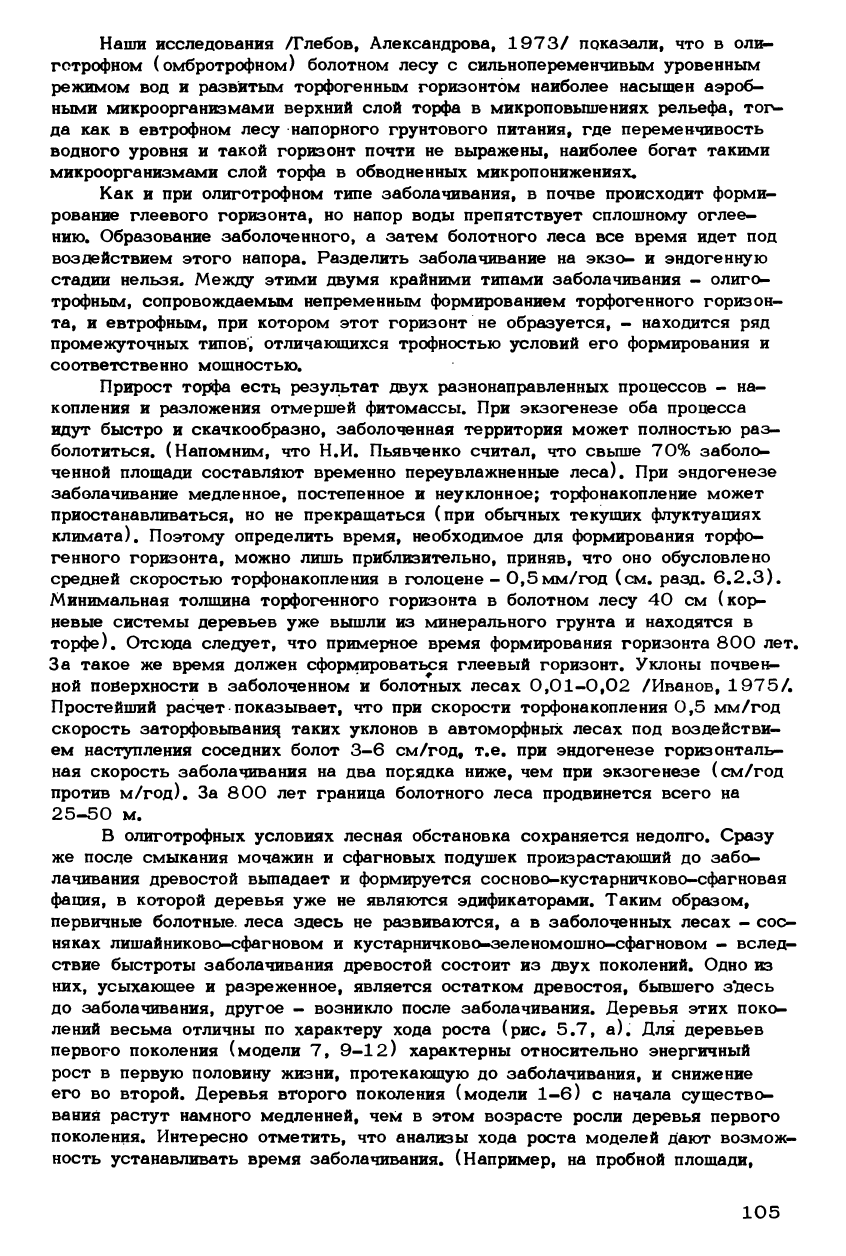

лений весьма отличны по характеру хода роста (рис* 5.7, а). Для деревьев

первого поколения (модели 7, 9-12) характерны относительно энергичный

рост в первую половину жизни, протекающую до заболачивания, и снижение

его во второй. Деревья второго поколения (модели 1-6) с начала существо-

вания растут намного медленней, чем в этом возрасте росли деревья первого

поколения. Интересно отметить, что анализы хода роста моделей дают возмож-

ность устанавливать время заболачивания. (Например, на пробной площади,

105

—

— -~.^

11

8А

еЛ

*

Л

24

Первый период

Второй период Третий период

/У

Л**??—

•'ШР'Г"

—г—

50

/00

т г

/50

П 1 1

А,

лет

Рис. 5.7. Ход роста модельных деревьев сосны.

а - заболоченный сосняк лишайниково-сфагновый (пр. пл. 3/60); б -

сосново-кустарничково-сфагновая фация древесного болота (пр. пл. 18/61),

1-12 - модельные деревья.

где были взяты модели, оно произошло в отрезке времени с 1830 по 1860г.).

В таких лесах трофяной слой или отсутствует, или имеет небольшую мощ-

ность (почва торфянисто-подзолистая грунтово-глеевая). Поэтому в минераль-

ной толще размещается корневая система деревьев не только первого, но и

второго поколения. Однако во втором случае она более поверхностная.

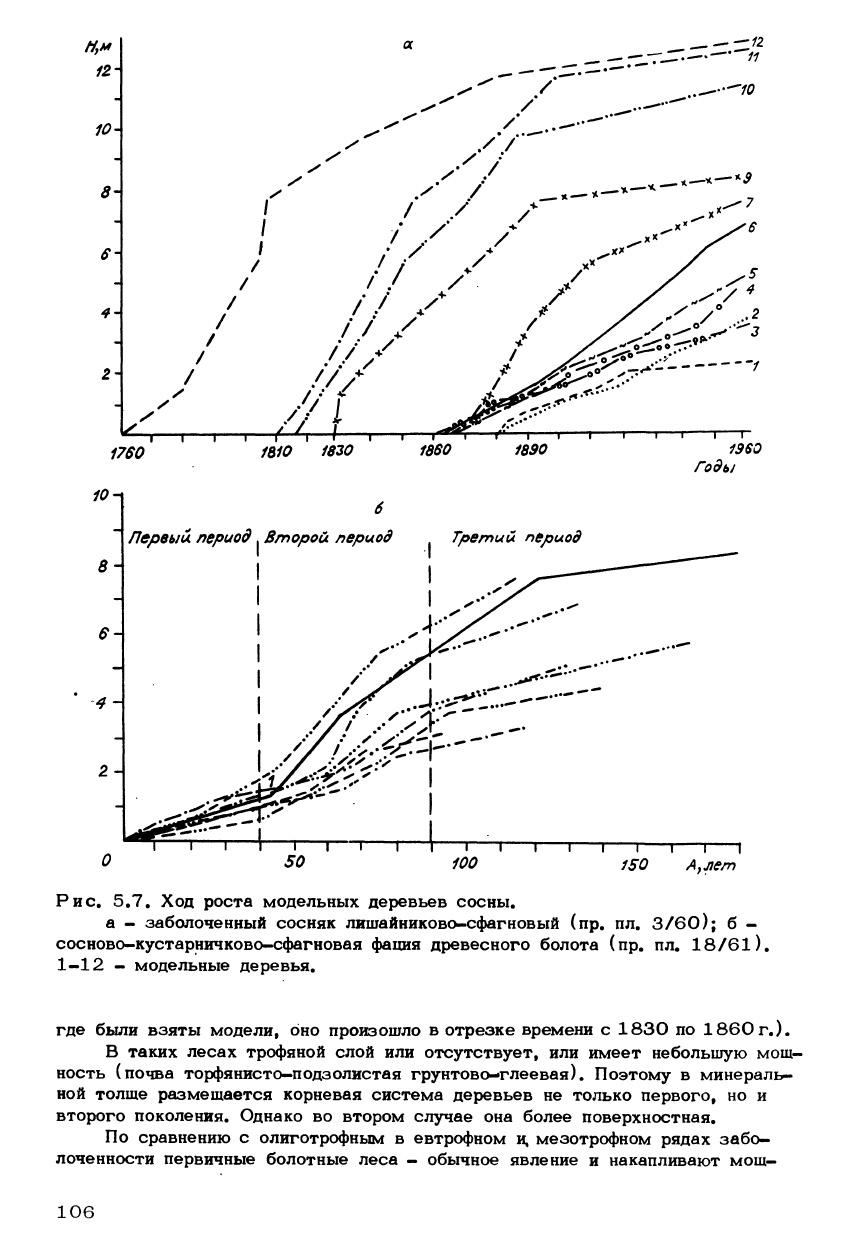

По сравнению с олиготрофным в евтрофном и» мезотрофном рядах забо-

лоченности первичные болотные леса - обычное явление и накапливают мощ-

106

0 SO 100 150 200 250А,ле/п

Рис. 5.8. Ход роста модельных деревьев кедра.

а - евтрофный кедровник вейниковый (пр. пл. 33/61); б - мезотрофный

сосняк осоково-сфагновый (пр. пл. 3/61),

ные торфяные залежи. Это иллюстрирует ряд торфяных разрезов на профилях

и на отдельных пробных площадях, которые мы уже приводили. Повышение

трофности влечет к вытеснению неприхотливой сосны из состава древостоев

более требовательными к условиям питания древесными породами - сначала

березой, а затем темнохвойными - кедром и елью. (Речь идет, разумеется,

не о временных, а о пространственных изменениях) •

Трофность влияет не только на породный состав древостоев и на скорость

заболачивания лесов и смены их открытыми болотами, но и на особенности

роста древостоев. Сравним хвойные древостой, находящиеся в крайних усло-

виях трофности: сосновый древостой олиготрофной сосново-кустарничково-сфаг—

новой фации (древесное болото), где деревья не являются эдификаторами, и

кедровый древостой болотного леса - евтрофного кедровника вейникового.

В ходе роста сосны в крайних олиготрофных условиях выделяются три

107

—I—I—I—I—I—I

-

200

250А,лет

16-

14-

12-

/0-

8-

e-

4-

2-

0

И

ijjf

T i—i—i—i—i—i—i—i—r-T—i -r-

IIIIIIIIII

50 100 150 200

i

i i i i

250

300

А

9

ле/п

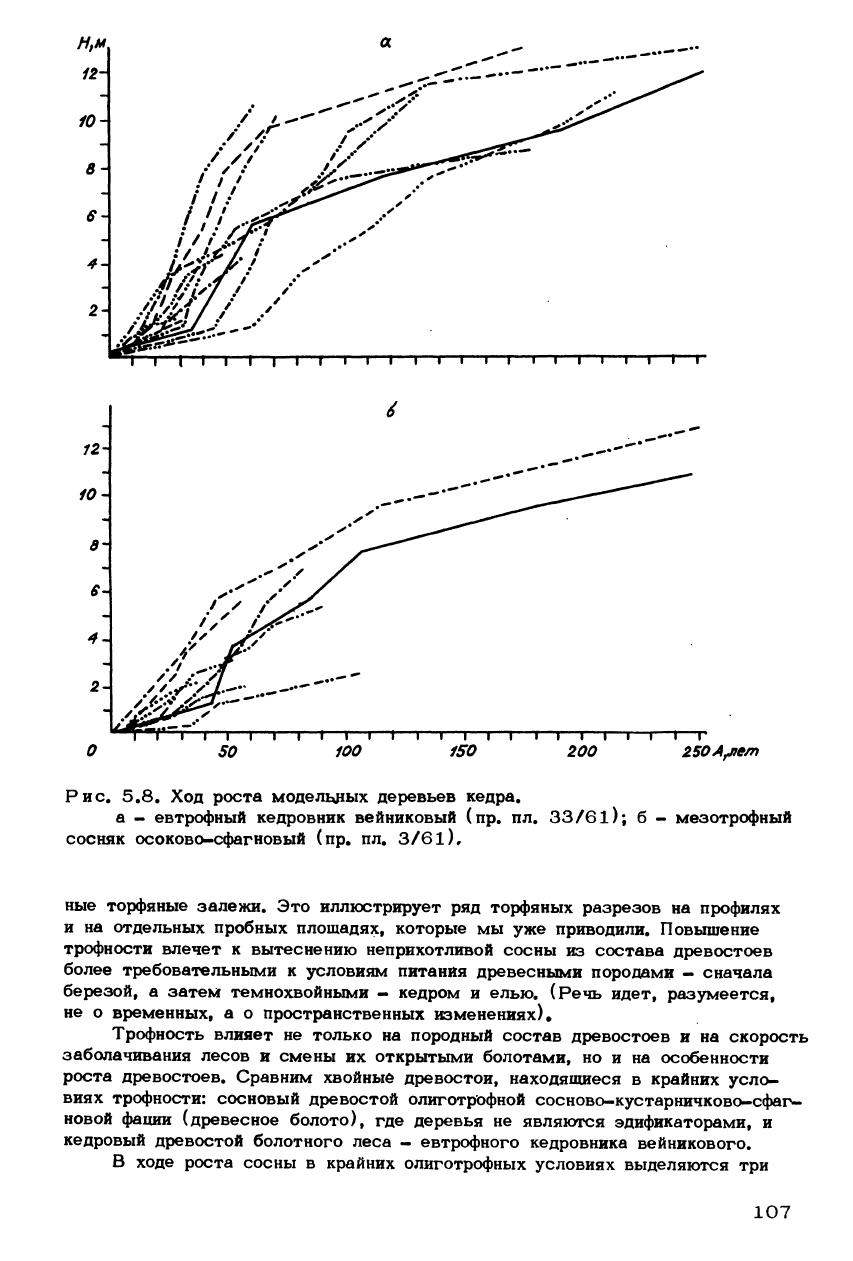

Рис. 5.9. Ход роста модельных деревьев сосны:

а - мезотрофный сосняк осоково-сфагновый (пр. пл. 3/61); б - кустар-

ничково-зе ле номошно-сфаг новый •

периода (см. рис, 5.7, б). Первый период продолжается в Среднем до 40-

50 лет, характеризуется низкой энергией роста и слабой индивидуальной из-

менчивостью деревьев. В конце периода деревья имеют высоту всего 0,7-

1,9 м, прирост за период составляет около 3 см в год. Для второго перио-

да,

продолжающегося до 90 лет, характерно некоторое увеличение энергии

роста и индивидуальной изменчивости деревьев. В конце периода деревья под-

нимаются до высоты 2,5-6 м, прирост в среднем составляет 5-6 см в год.

Третий период начинается примерно с 90 лет. Энергия роста вновь снижает-

ся,

приросты падают, как и в первом периоде, до 3-4 см. Происходит даль-

нейшая дифференциация деревьев по высоте.

Такая периодичность объясняется следующим. На верховом болоте, пок-

рытом сосной, бедность почвы питательными веществами, крайне малая тол-

щина корнеобитаемого горизонта и его перенасыщенность корнями создают

108

/

/

"I

1 1 1 1 1

10 20 30 40 SO SO

А,лет

-i 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 10 20 30 40 SO SO 70 80 SO

fOO

А,лет

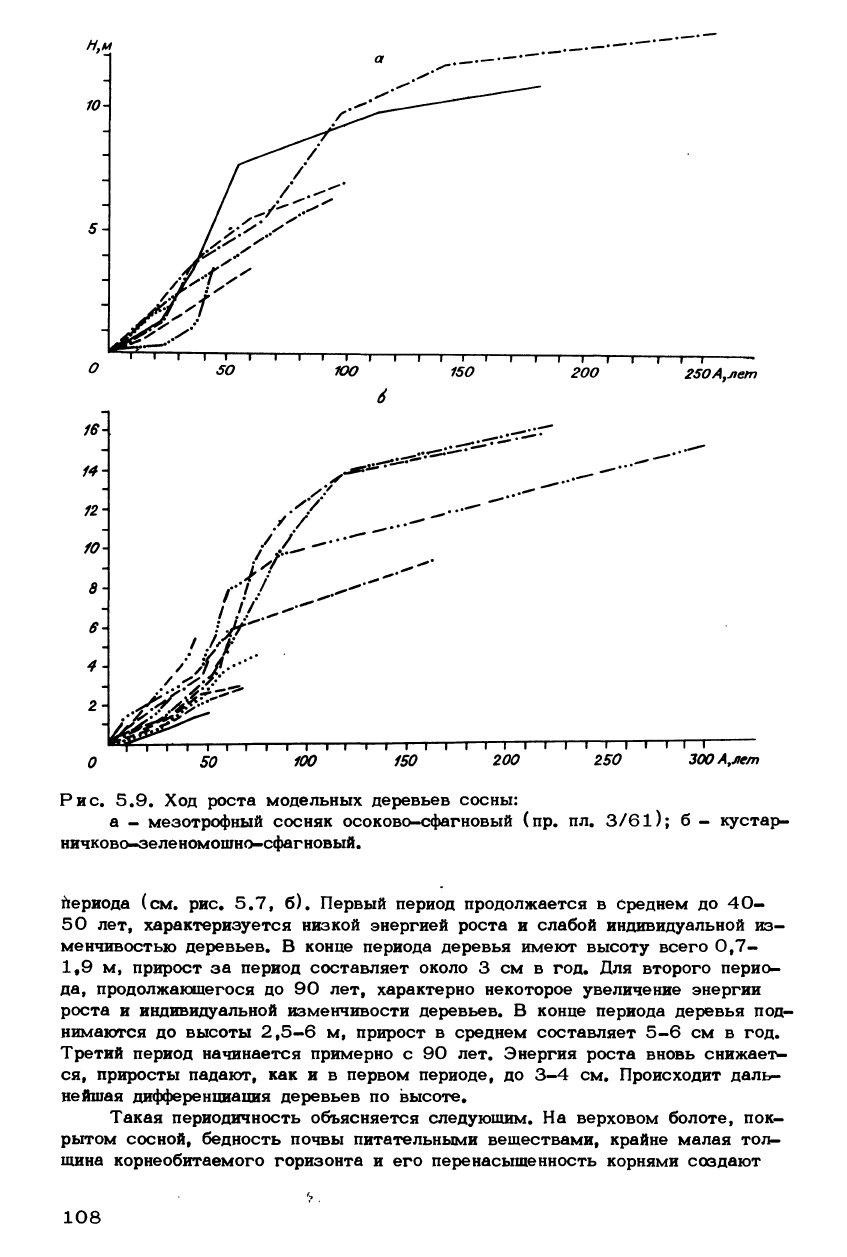

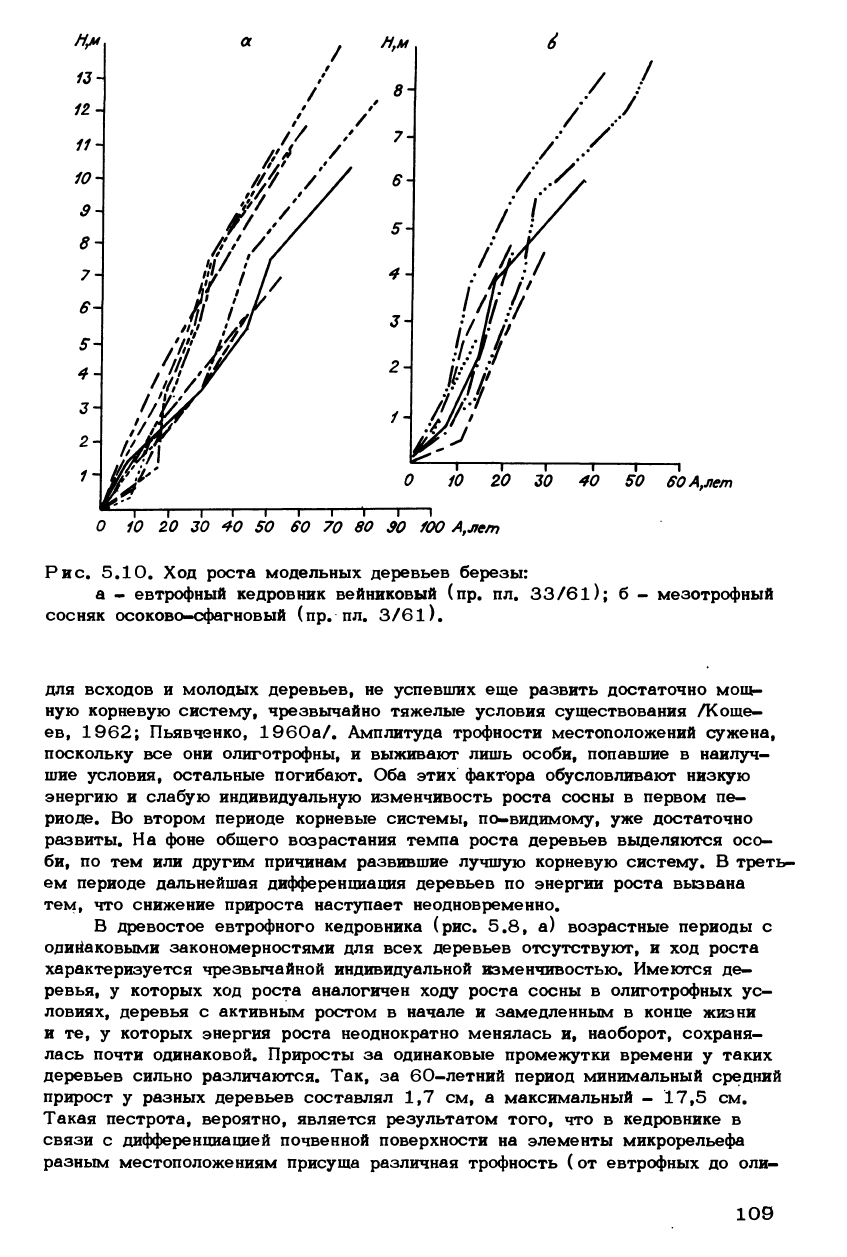

Рис. 5.10. Ход роста модельных деревьев березы:

а - евтрофный кедровник вейниковый (пр. пл. 33/61); б - мезотрофный

сосняк осоково-сфагновый (пр. пл. 3/61).

для всходов и молодых деревьев, не успевших еще развить достаточно мощ-

ную корневую систему, чрезвычайно тяжелые условия существования /Коще-

ев,

1962; Пьявченко, 1960а/. Амплитуда трофности местоположений сужена,

поскольку все они олиготрофны, и выживают лишь особи, попавшие в наилуч-

шие условия, остальные погибают. Оба этих фактора обусловливают низкую

энергию и слабую индивидуальную изменчивость роста сосны в первом пе-

риоде. Во втором периоде корневые системы, по-видимому, уже достаточно

развиты. На фоне общего возрастания темпа роста деревьев выделяются осо-

би,

по тем или другим причинам развившие лучшую корневую систему. В треть-

ем периоде дальнейшая дифференциация деревьев по энергии роста вызвана

тем,

что снижение прироста наступает неодновременно.

В древостое евтрофного кедровника (рис. 5.8, а) возрастные периоды с

одинаковыми закономерностями для всех деревьев отсутствуют, и ход роста

характеризуется чрезвычайной индивидуальной изменчивостью. Имеются де-

ревья, у которых ход роста аналогичен ходу роста сосны в олиготрофных ус-

ловиях, деревья с активным ростом в начале и замедленным в конце жизни

и те, у которых энергия роста неоднократно менялась и, наоборот, сохраня-

лась почти одинаковой. Приросты за одинаковые промежутки времени у таких

деревьев сильно различаются. Так, за 60-летний период минимальный средний

прирост у разных деревьев составлял 1,7 см, а максимальный - 17,5 см.

Такая пестрота, вероятно, является результатом того, что в кедровнике в

связи с дифференциацией почвенной поверхности на элементы микрорельефа

разным местоположениям присуща различная трофность (от евтрофных до оли-

109

готрофных включительно). В этом - одно из существенных отличий евтрофных

условий среды от олиготрофных.

Ход роста деревьев кедра (рис. 5.8, б) и сосны (рис. 5.9, а) в мезо-

трофном сосняке осоково-сфагновом носит черты промежуточного характера

между описанными выше. С одной стороны, здесь, как и в евтрофном древо-

стое, отсутствуют возрастные периоды, характеризующиеся одинаковыми за-

кономерностями для всех деревьев, а с другой - индивидуальная изменчи-

вость деревьев выражена значительно слабее, что сближает мезотрофный дре-

востой с олиготрофным. Примерно такими же чертами обладает сосновый дре-

востой сосняка кустарничково-зеленомошно-сфагнового (см. рис. 5.9, б), от-

ражающего хотя и олиготрофные, но более мягкие условия, чем в сосново-

кустарничково-сфагновой фации. Но в отличие от мезотрофных древостоев

здесь намечается слабая дифференциация на три возрастных периода, ярко

выраженные, как отмечено выше, в крайне олиготрофных условиях.

По сравнению с хвойными лородами ход роста модельных деревьев бе-

резы как в евтрофных, так и в мезотрофных (рис. 5.10) условиях харак-

теризуется более высоким темпом, относительной равномерностью и меньшей

индивидуальной изменчивостью.

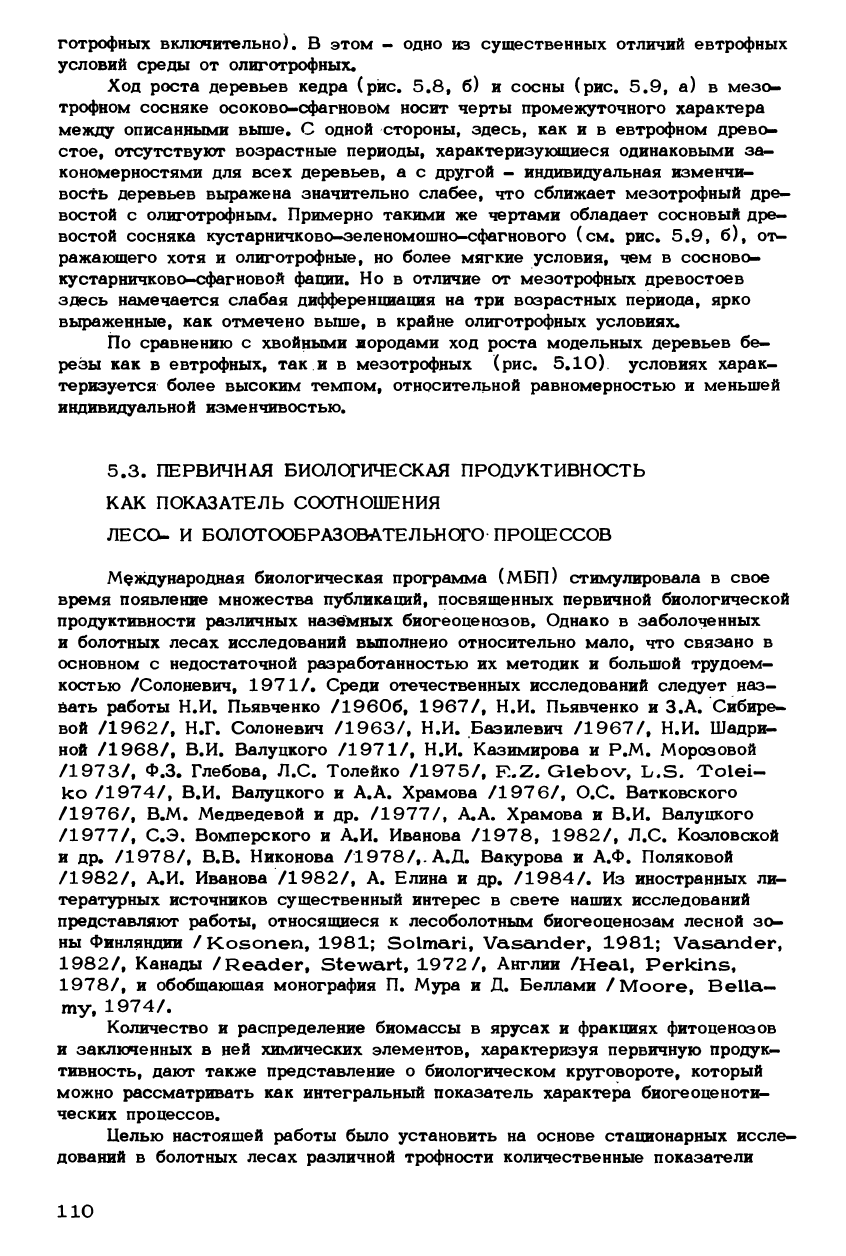

5.3.

ПЕРВИЧНАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СООТНОШЕНИЯ

ЛЕСО- И БОЛОТООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССОВ

Международная биологическая программа (МБП) стимулировала в свое

время появление множества публикаций, посвященных первичной биологической

продуктивности различных наземных биогеоценозов, Однако в заболоченных

и болотных лесах исследований выполнено относительно мало, что связано в

основном с недостаточной разработанностью их методик и большой трудоем-

костью /Солоневич,

1971/.

Среди отечественных исследований следует наз-

вать работы Н.И. Пьявченко /19606, 1967/, Н.И. Пьявченко и З.А. Сибире-

вой /1962/, Н.Г. Солоневич /1963/, Н.И. Базилевич /1967/, Н.И. Шадри-

ной /1968/, В.И. Валуцкого

/1971/,

Н.И. Казимирова и P.M. Морозовой

/1973/,

Ф.З. Глебова, Л.С. Толейко /1975/, F..Z. G-lebov, L.S. Tolei-

ko /1974/, В.И. Валуцкого и А.А. Храмова /1976/, О.С. Ватковского

/1976/, В.М. Медведевой и др. /1977/, А.А. Храмова и В.И. Валуцкого

/1977/, С.Э. Вомперского и А.И. Иванова /1978, 1982/, Л.С. Козловской

и др. /1978/, В.В. Никонова /1978/,. А.Д. Вакурова и А.Ф. Поляковой

/1982/,

А.И. Иванова /1982/, А. Елина и др. /1984/. Из иностранных ли-

тературных источников существенный интерес в свете наших исследований

представляют работы, относящиеся к лесоболотным биогеоценозам лесной зо-

ны Финляндии /Kosonen, 1981; Solmari, Vasander, 1981; Vasander,

1982/,

Канады /Reader, Stewart, 1972/, Англии /Heal, Perkins,

1978/,

и обобщающая монография П. Мура и Д. Беллами /Moore, Bella-

my, 1974/.

Количество и распределение биомассы в ярусах и фракциях фитоценозов

и заключенных в ней химических элементов, характеризуя первичную продук-

тивность, дают также представление о биологическом круговороте, который

можно рассматривать как интегральный показатель характера биогеоценоти-

ческих процессов.

Целью настоящей работы было установить на основе стационарных иссле-

дований в болотных лесах различной трофности количественные показатели

110