Глебов Ф.З. Взаимоотношения леса и болота в таежной зоне

Подождите немного. Документ загружается.

\Betula

nana

10 204Л

204020 S5 10 204020

I

,

I

i, i * i

60

1020 SO 20 60

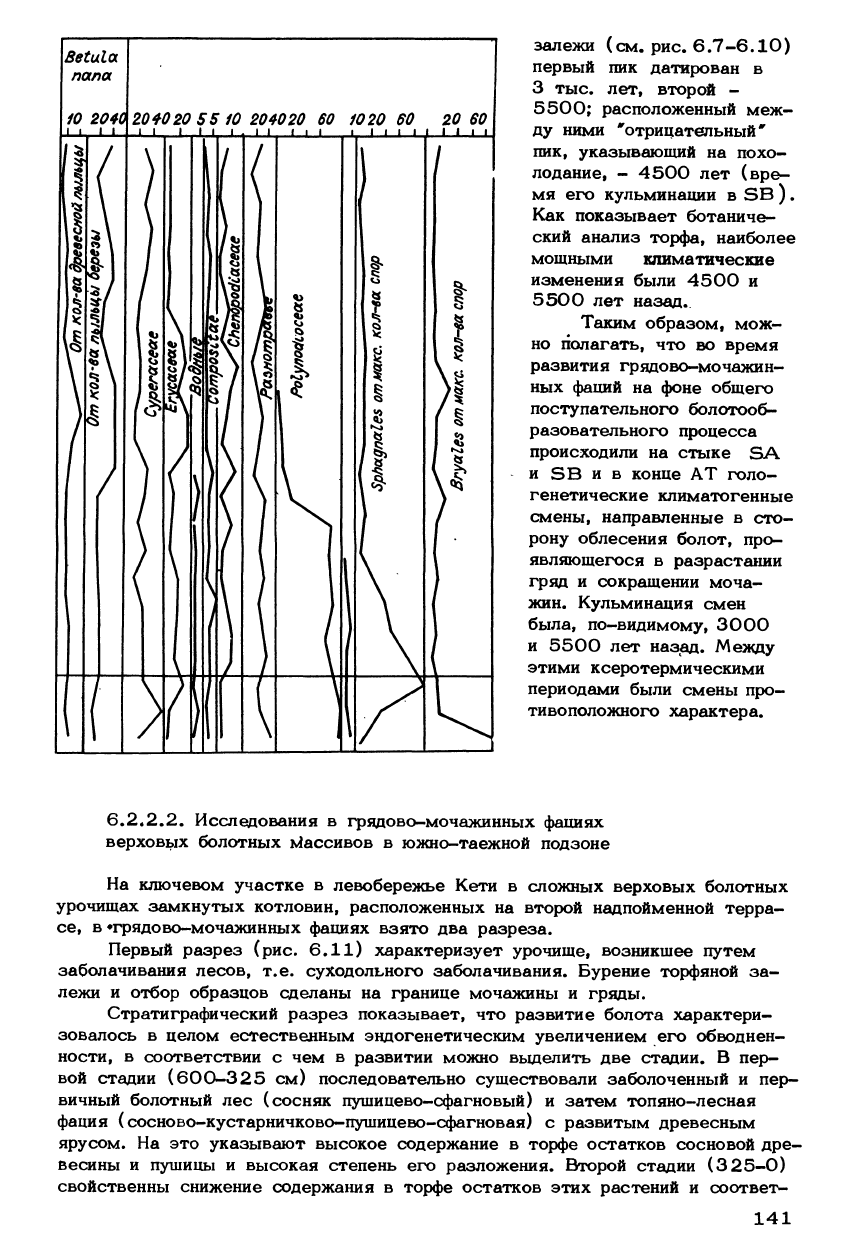

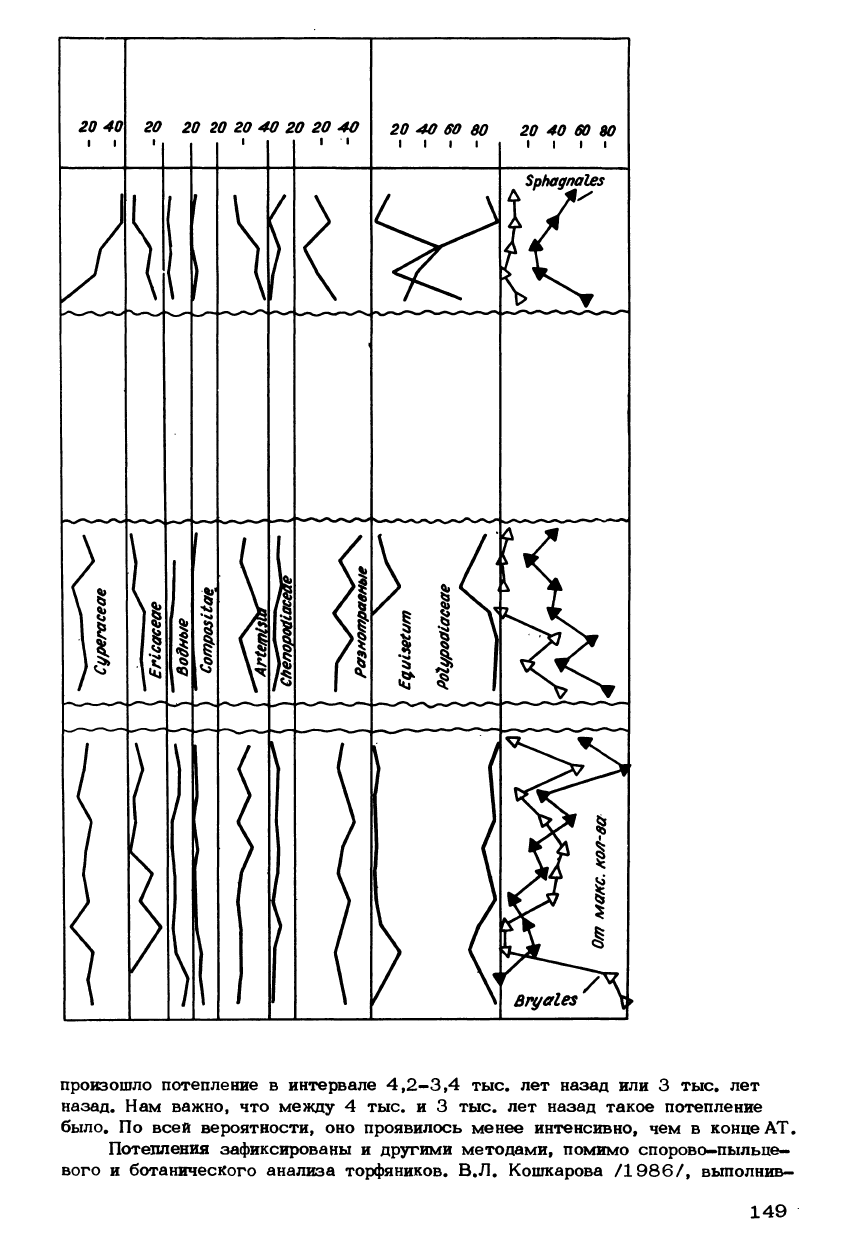

залежи (см. рис. 6.7-6.10)

первый пик датирован в

3 тыс. лет, второй -

5500;

расположенный меж-

ду ними "отрицательный"

пик, указывающий на похо-

лодание, - 4500 лет (вре-

мя его кульминации в SB ).

Как показывает ботаниче-

ский анализ торфа, наиболее

мощными климатические

изменения были 4500 и

5500 лет назад.

Таким образом, мож-

но полагать, что во время

развития грядово-мочажин-

ных фаций на фоне общего

поступательного болотооб-

разовательного процесса

происходили на стыке SA

и SB и в конце AT голо-

генетические климатогенные

смены, направленные в сто-

рону облесения болот, про-

являющегося в разрастании

гряд и сокращении моча-

жин.

Кульминация смен

была, по-видимому, 3000

и 5500 лет назад. Между

этими ксеротермическими

периодами были смены про-

тивоположного характера.

6.2.2.2. Исследования в грядово-мочажинных фациях

верховых болотных массивов в южно-таежной подзоне

На ключевом участке в левобережье Кети в сложных верховых болотных

урочищах замкнутых котловин, расположенных на второй надпойменной терра-

се,

в •грядово-мочажинных фациях взято два разреза.

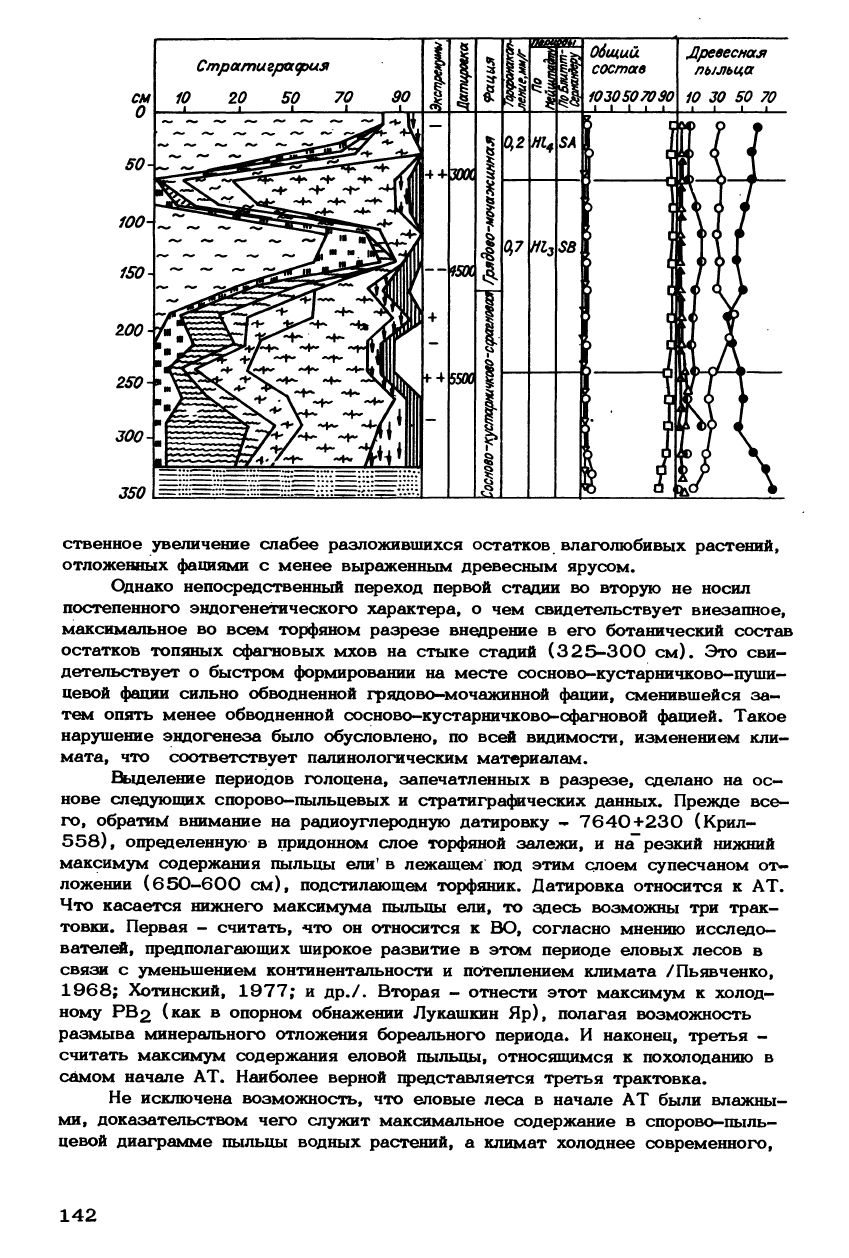

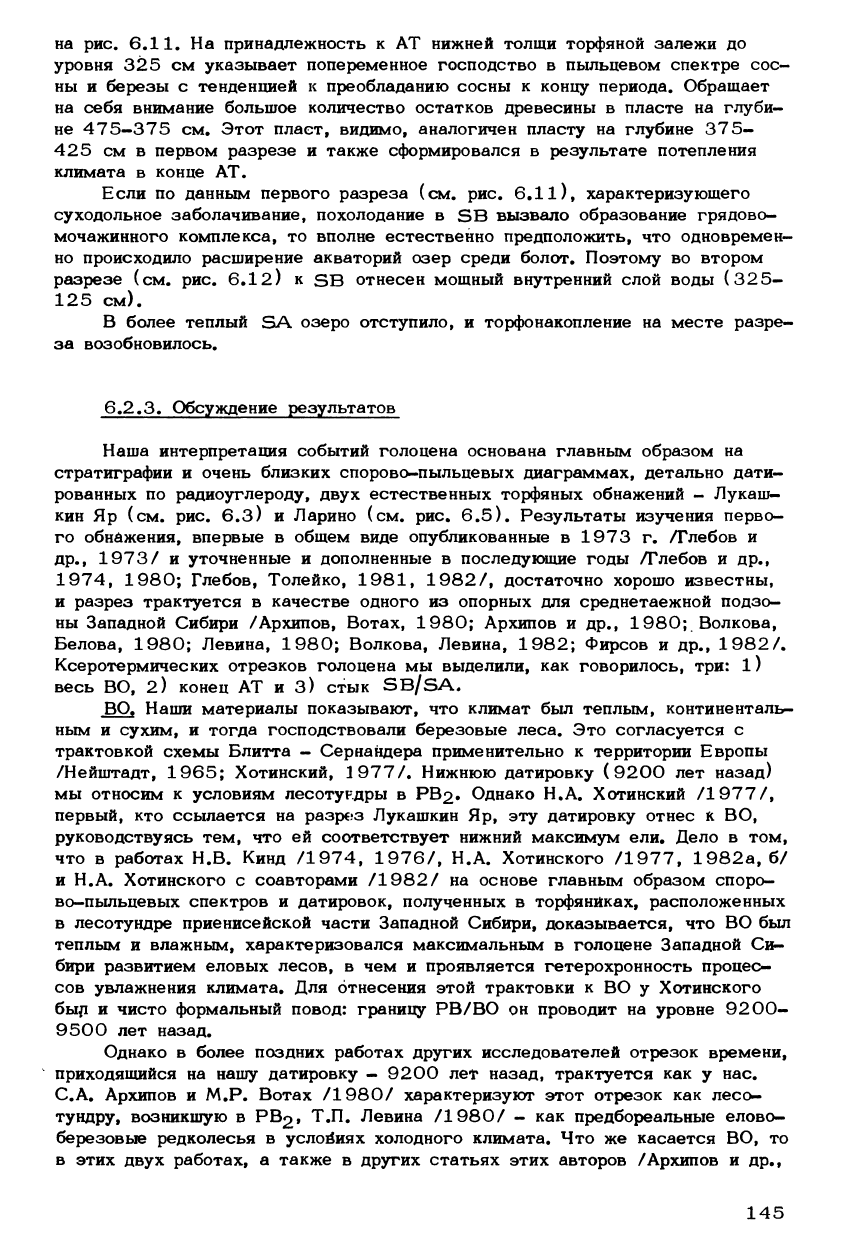

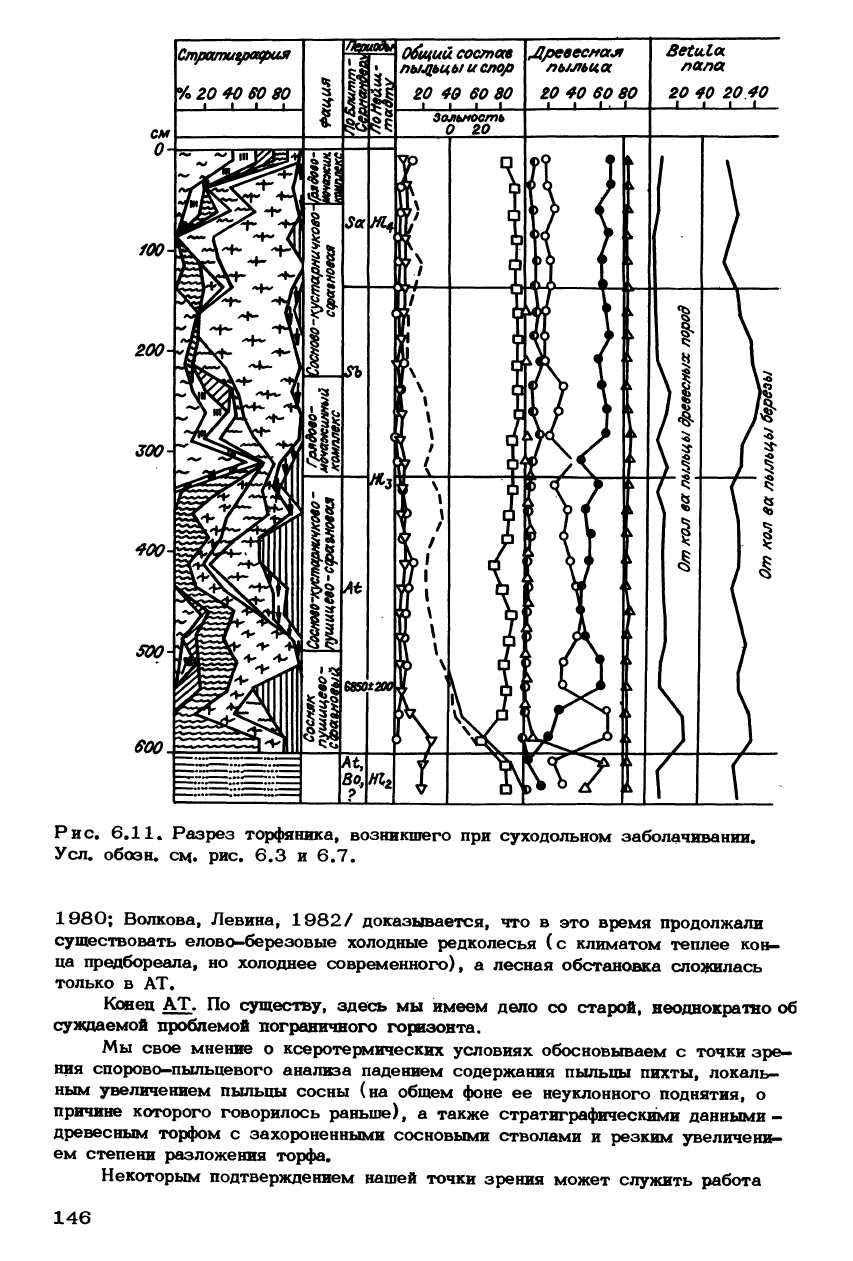

Первый разрез (рис. 6.11) характеризует урочище, возникшее путем

заболачивания лесов, т.е. суходольного заболачивания. Бурение торфяной за-

лежи и отбор образцов сделаны на границе мочажины и гряды.

Стратиграфический разрез показывает, что развитие болота характери-

зовалось в целом естественным эндогенетическим увеличением его обводнен-

ности, в соответствии с чем в развитии можно выделить две стадии. В пер-

вой стадии (600-325 см) последовательно существовали заболоченный и пер-

вичный болотный лес (сосняк пушицево-сфагновый) и затем топяно-лесная

фация (сосново-кустарничково-пушицево-сфагновая) с развитым древесным

ярусом. На это указывают высокое содержание в торфе остатков сосновой дре-

весины и пушицы и высокая степень его разложения. Второй стадии (325-0)

свойственны снижение содержания в торфе остатков этих растений и соответ—

141

ственное увеличение слабее разложившихся остатков влаголюбивых растений,

отложенных фациями с менее выраженным древесным ярусом.

Однако непосредственный переход первой стадии во вторую не носил

постепенного эндогенетического характера, о чем свидетельствует внезапное,

максимальное во всем торфяном разрезе внедрение в его ботанический состав

остатков топяных сфагновых мхов на стыке стадий (325-300 см). Это сви-

детельствует о быстром формировании на месте сосново-кустарничково-пуши-

цевой фации сильно обводненной грядово-мочажинной фации, сменившейся за-

тем опять менее обводненной сосново-кустарничково-сфагновой фацией. Такое

нарушение эндогенеза было обусловлено, по всей видимости, изменением кли-

мата, что соответствует палинологическим материалам.

Выделение периодов голоцена, запечатленных в разрезе, сделано на ос-

нове следующих спорово-пыльцевых и стратиграфических данных. Прежде все-

го,

обратив внимание на радиоуглеродную датировку - 7640+230 (Крил-

558),

определенную в придонном слое торфяной залежи, и

на"

резкий

нижний

максимум содержания пыльцы ели' в лежащем под этим слоем супесчаном от-

ложении (650-600 см), подстилающем торфяник. Датировка относится к AT.

Что касается нижнего максимума пыльцы ели, то здесь возможны три трак-

товки. Первая - считать, что он относится к ВО, согласно мнению исследо-

вателей, предполагающих широкое развитие в этом периоде еловых лесов в

связи с уменьшением континентальности и потеплением климата /Пьявченко,

1968;

Хоти некий, 1977; и др./. Вторая - отнести этот максимум к холод-

ному РВ2 (как в опорном обнажении Лукашкин Яр), полагая возможность

размыва минерального отложения бореального периода. И наконец, третья -

считать максимум содержания еловой пыльцы, относящимся к похолоданию в

самом начале AT. Наиболее верной представляется третья трактовка.

Не исключена возможность, что еловые леса в начале AT были влажны-

ми,

доказательством чего служит максимальное содержание в спорово-пыль-

цевой диаграмме пыльцы водных растений, а климат холоднее современного,

142

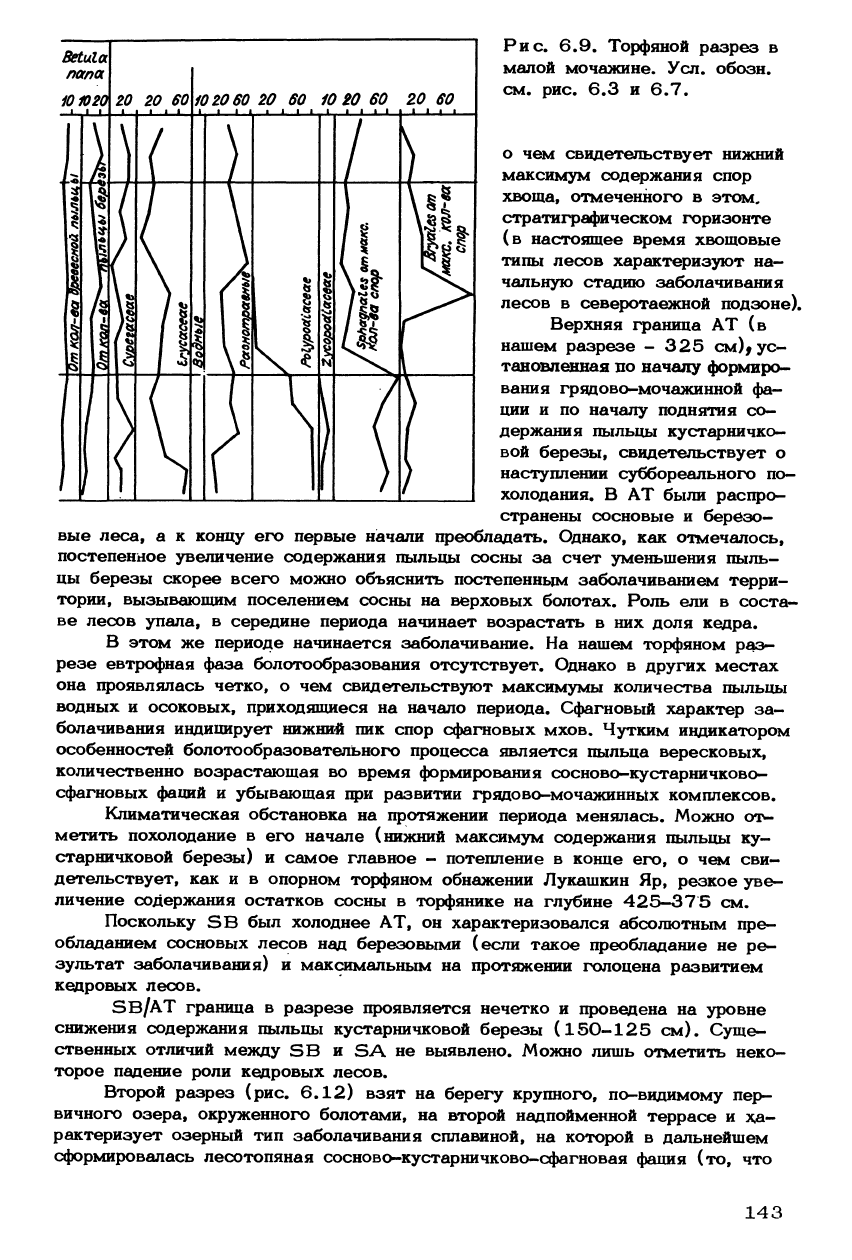

Рис. 6.9. Торфяной разрез в

малой мочажине. Усл. обозн.

см.

рис. 6.3 и 6.7.

о чем свидетельствует нижний

максимум содержания спор

хвоща, отмеченного в этом,

стратиграфическом горизонте

(в настоящее время хвощовые

типы лесов характеризуют на-

чальную стадию заболачивания

лесов в северотаежной подзоне).

Верхняя граница AT (в

нашем разрезе - 325 см)

9

ус-

тановленная но началу формиро-

вания грядово-мочажинной фа-

ции и по началу поднятия со-

держания пыльцы кустарничко-

вой березы, свидетельствует о

наступлении суббореального по-

холодания. В AT были распро-

странены сосновые и березо-

вые леса, а к концу его первые начали преобладать. Однако, как отмечалось,

постепенное увеличение содержания пыльцы сосны за счет уменьшения пыль-

цы березы скорее всего можно объяснить постепенным заболачиванием терри-

тории, вызывающим поселением сосны на верховых болотах. Роль ели в соста-

ве лесов упала, в середине периода начинает возрастать в них доля кедра.

В этом же периоде начинается заболачивание. На нашем торфяном раз-

резе евтрофная фаза болотообразования отсутствует. Однако в других местах

она проявлялась четко, о чем свидетельствуют максимумы количества пыльцы

водных и осоковых, приходящиеся на начало периода. Сфагновый характер за-

болачивания индицирует нижний пик спор сфагновых мхов. Чутким индикатором

особенностей болотообразовательного процесса является пыльца вересковых,

количественно возрастающая во время формирования сосново-кустарничково—

сфагновых фаций и убывающая при развитии грядово-мочажинных комплексов.

Климатическая обстановка на протяжении периода менялась. Можно от-

метить похолодание в его начале (нижний максимум содержания пыльцы ку-

старничковой березы) и самое главное - потепление в конце его, о чем сви-

детельствует, как и в опорном торфяном обнажении Лукашкин Яр, резкое уве-

личение содержания остатков сосны в торфянике на глубине 425-375 см.

Поскольку SB был холоднее AT, он характеризовался абсолютным пре-

обладанием сосновых лесов над березовыми (если такое преобладание не ре-

зультат заболачивания) и максимальным на протяжении голоцена развитием

кедровых лесов.

SB/AT граница в разрезе проявляется нечетко и проведена на уровне

снижения содержания пыльцы кустарничковой березы (150-125 см). Суще-

ственных отличий между SB и SA не выявлено. Можно лишь отметить неко-

торое падение роли кедровых лесов.

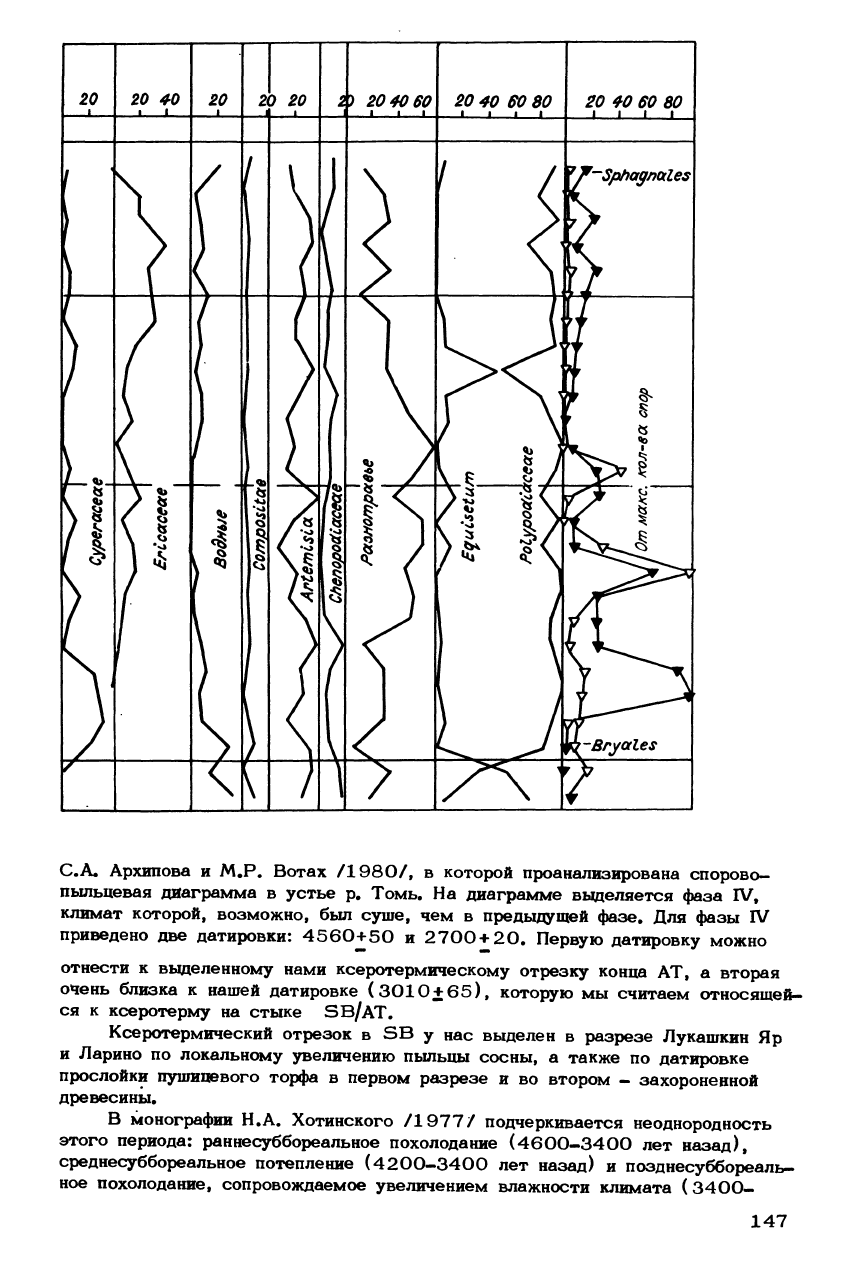

Второй разрез (рис. 6.12) взят на берегу крупного, по-видимому пер-

вичного озера, окруженного болотами, на второй надпойменной террасе и ха-

рактеризует озерный тип заболачивания сплавиной, на которой в дальнейшем

сформировалась лесотопяная сосново-кустарничково-офагновая фация (то, что

143

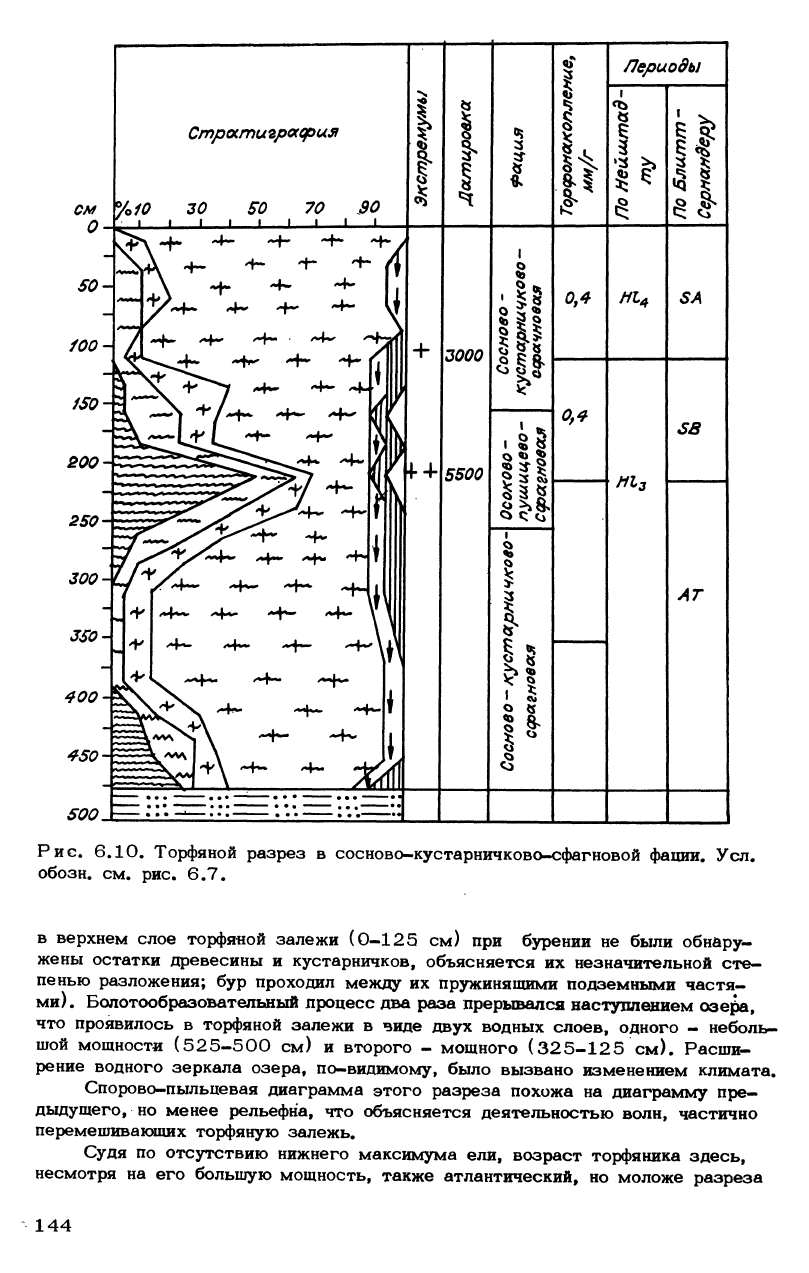

Рис. 6.10. Торфяной разрез в сосново-кустарничково-сфагновой фации. Усл.

обозн. см. рис. 6.7.

в верхнем слое торфяной залежи (0-125 см) при бурении не были обнару-

жены остатки древесины и кустарничков, объясняется их незначительной сте-

пенью разложения; бур проходил между их пружинящими подземными частя-

ми).

Болотообразовательный процесс два раза прерывался наступлением озе£а,

что проявилось в торфяной залежи в виде двух водных слоев, одного - неболь-

шой мощности (525-500 см) и второго - мощного (325-125 см). Расши-

рение водного зеркала озера, по-видимому, было вызвано изменением климата.

Спорово-пыльцевая диаграмма этого разреза похожа на диаграмму пре-

дыдущего, но менее рельефна, что объясняется деятельностью волн, частично

перемешивающих торфяную залежь.

Судя по отсутствию нижнего максимума ели, возраст торфяника здесь,

несмотря на его большую мощность, также атлантический, но моложе разреза

144

на рис. 6.11. На принадлежность к AT нижней толщи торфяной залежи до

уровня 325 см указывает попеременное господство в пыльцевом спектре сос-

ны и березы с тенденцией к преобладанию сосны к концу периода. Обращает

на себя внимание большое количество остатков древесины в пласте на глуби-

не 475-375 см. Этот пласт, видимо, аналогичен пласту на глубине 375-

425 см в первом разрезе и также сформировался в результате потепления

климата в конце AT.

Если по данным первого разреза (см. рис. 6.11), характеризующего

суходольное заболачивание, похолодание в SB вызвало образование грядово-

мочажинного комплекса, то вполне естественно предположить, что одновремен-

но происходило расширение акваторий озер среди болот. Поэтому во втором

разрезе (см. рис. 6.12) к SB отнесен мощный внутренний слой воды (325-

125 см).

В более теплый SA озеро отступило, и торфонакопление на месте разре-

за возобновилось.

6.2.3. Обсуждение результатов

Наша интерпретация событий голоцена основана главным образом на

стратиграфии и очень близких спорово-пыльцевых диаграммах, детально дати-

рованных по радиоуглероду, двух естественных торфяных обнажений - Лукаш-

кин Яр (см. рис. 6.3) и Ларино (см. рис. 6.5). Результаты изучения перво-

го обнажения, впервые в общем виде опубликованные в 1973 г. /Глебов и

др.,

1973/ и уточненные и дополненные в последующие годы /Глебов и др.,

1974,

1980; Глебов, Толейко, 1981, 1982/, достаточно хорошо известны,

и разрез трактуется в качестве одного из опорных для среднетаежной подзо-

ны Западной Сибири /Архипов, Вотах, 1980; Архипов и др., 1980; Волкова,

Белова, 1980; Левина, 1980; Волкова, Левина, 1982; Фирсов и др., 1982/.

Ксеротермических отрезков голоцена мы выделили, как говорилось, три: 1)

весь ВО, 2) конец AT и 3) стык SB/SA.

ВО.

Наши материалы показывают, что климат был теплым, континенталь-

ным и сухим, и тогда господствовали березовые леса. Это согласуется с

трактовкой схемы Блитта - Сернандера применительно к территории Европы

/Нейштадт, 1965; Хотинский, 1977/. Нижнюю датировку (9200 лет назад)

мы относим к условиям лесотундры в РВ2» Однако Н.А. Хотинский /1977/,

первый, кто ссылается на разрез Лукашкин Яр, эту датировку отнес к ВО,

руководствуясь тем, что ей соответствует нижний максимум ели. Дело в том,

что в работах Н.В. Кинд /1974, 1976/, Н.А. Хотинского /1977, 1982а, б/

и Н.А. Хотинского с соавторами /1982/ на основе главным образом споро-

во-пыльцевых спектров и датировок, полученных в торфяниках, расположенных

в лесотундре приенисейской части Западной Сибири, доказывается, что ВО был

теплым и влажным, характеризовался максимальным в голоцене Западной Си-

бири развитием еловых лесов, в чем и проявляется гетерохронность процес-

сов увлажнения климата. Для отнесения этой трактовки к ВО у Хотинского

был и чисто формальный повод: границу РВ/ВО он проводит на уровне 9200-

9500 лет назад.

Однако в более поздних работах других исследователей отрезок времени,

приходящийся на нашу датировку

—

9200 лет назад, трактуется как у нас.

С.А. Архипов и М.Р. Вотах /1980/ характеризуют этот отрезок как лесо-

тундру, возникшую в РВ2

?

Т.П. Левина /1980/ - как предбореальные елово-

березовые редколесья в условиях холодного климата. Что же касается ВО, то

в этих двух работах, а также в других статьях этих авторов /Архипов и др.,

145

Рис. 6.11. Разрез торфяника, возникшего при суходольном заболачивании.

Усл.

обозн. см. рис. 6.3 и 6.7.

1980;

Волкова, Левина, 1982/ доказывается, что в это время продолжали

существовать елово-березовые холодные редколесья (с климатом теплее кон-

ца предбореала, но холоднее современного), а лесная обстановка сложилась

только в AT.

Конец AT. По существу, здесь мы имеем дело со старой, неоднократно об

суждаемой проблемой пограничного горизонта.

Мы свое мнение о ксеротермических условиях обосновываем с точки зре-

ния спорово-пыльцевого анализа падением содержания пыльцы пихты, локаль-

ным увеличением пыльцы сосны (на общем фоне ее неуклонного поднятия, о

причине которого говорилось раньше), а также стратиграфическими данными -

древесным торфом с захороненными сосновыми стволами и резким увеличени-

ем степени разложения торфа.

Некоторым подтверждением нашей точки зрения может служить работа

146

С.А. Архипова и М.Р. Вотах /1980/, в которой проанализирована спорово-

пыльцевая диаграмма в устье р. Томь. На диаграмме вьщеляется фаза IV,

климат которой, возможно, был суше, чем в предыдущей фазе. Для фазы IV

приведено две датировки: 4560+50 и 2700

+

20. Первую датировку можно

отнести к выделенному нами ксеротермическому отрезку конца AT, а вторая

очень близка к нашей датировке (3010

+

65), которую мы считаем относящей-

ся к ксеротерму на стыке SB/AT.

Ксеротермический отрезок в SB у нас выделен в разрезе Лукашкин Яр

и Ларино по локальному увеличению пыльцы сосны, а также по датировке

прослойки пушицевого торфа в первом разрезе и во втором - захороненной

древесины.

В монографии Н.А. Хотинского /1977/ подчеркивается неоднородность

этого периода: раннесуббореальное похолодание (4600-3400 лет назад),

среднесуббореальное потепление (4200—3400 лет назад) и позднесуббореаль—

ное похолодание, сопровождаемое увеличением влажности климата (3400-

147

125

325

400-Щ

500-

600\^

{

700Л^

вт

Рис. 6.12. Разрез торфяника, возникшего в результате озерного заболачива-

ния.

Усл. обозн. см. рис. 6.3 и 6.7.

2500 лет назад). На некоторое иссушение в середине SB указывают Л.В. Фир-

сов и другие /1982/, причем приводят датировку почти такую же, как и мы,

3200+50 (СО АН-1982). Для нас не имеет "большого значения, когда именно

148

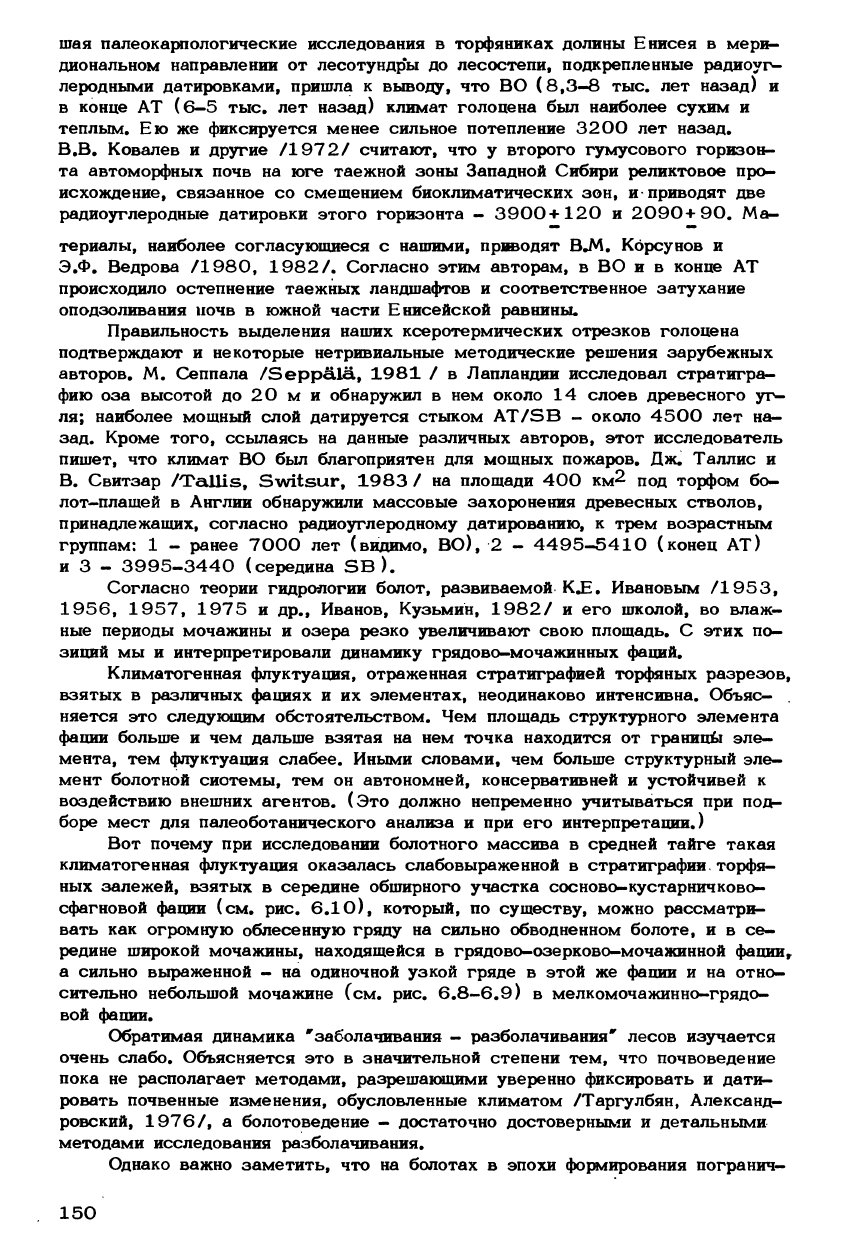

произошло потепление в интервале 4,2-3,4 тыс. лет назад или 3 тыс. лет

назад. Нам важно, что между 4 тыс. и 3 тыс. лет назад такое потепление

было.

По всей вероятности, оно проявилось менее интенсивно, чем в конце AT.

Потепления зафиксированы и другими методами, помимо спорово-пыльце-

вого и ботанического анализа торфяников. В.Л. Кошкарова /1986/, выполнив-

149

шая палеокарпологические исследования в торфяниках долины Енисея в мери-

диональном направлении от лесотундры до лесостепи, подкрепленные радиоуг-

леродными датировками, пришла к выводу, что ВО (8,3-8 тыс. лет назад) и

в конце AT (6-5 тыс. лет назад) климат голоцена был наиболее сухим и

теплым. Ею же фиксируется менее сильное потепление 3200 лет назад.

В.В. Ковалев и другие /1972/ считают, что у второго гумусового горизон-

та автоморфных почв на юге таежной зоны Западной Сибири реликтовое про-

исхождение, связанное со смещением биоклиматических зон, и приводят две

радиоуглеродные датировки этого горизонта - 3900+120 и 2090+90. Ма-

териалы, наиболее согласующиеся с нашими, приводят В.М. Корсунов и

Э.Ф. Ведрова /1980, 1982/. Согласно этим авторам, в ВО и в конце AT

происходило остепнение таежных ландшафтов и соответственное затухание

оподзоливания почв в южной части Енисейской равнины.

Правильность выделения наших ксеротермических отрезков голоцена

подтверждают и некоторые нетривиальные методические решения зарубежных

авторов. М. Сеппала /Seppala., 1981 / в Лапландии исследовал стратигра-

фию оза высотой до 20 м и обнаружил в нем около 14 слоев древесного уг-

ля;

наиболее мощный слой датируется стыком AT/SB - около 4500 лет на-

зад.

Кроме того, ссылаясь на данные различных авторов, этот исследователь

пишет, что климат ВО был благоприятен для мощных пожаров. Дж. Таллис и

В.

Свитзар /Tallis, Switsur, 1983 / на площади 400 км^ под торфом бо-

лот-плащей в Англии обнаружили массовые захоронения древесных стволов,

принадлежащих, согласно радиоуглеродному датированию, к трем возрастным

группам: 1 - ранее 7000 лет (видимо, ВО), 2 - 4495-5410 (конец AT)

и 3 - 3995-3440 (середина SB).

Согласно теории гидрологии болот, развиваемой KJE. Ивановым /1953,

1956, 1957, 1975 и др., Иванов, Кузьмин, 1982/ и его школой, во влаж-

ные периоды мочажины и озера резко увеличивают свою площадь. С этих по-

зиций мы и интерпретировали динамику грядово-мочажинных фаций.

Климатогенная флуктуация, отраженная стратиграфией торфяных разрезов,

взятых в различных фациях и их элементах, неодинаково интенсивна. Объяс-

няется это следующим обстоятельством. Чем площадь структурного элемента

фации больше и чем дальше взятая на нем точка находится от границы эле-

мента, тем флуктуация слабее. Иными словами, чем больше структурный эле-

мент болотной системы, тем он автономней, консервативней и устойчивей к

воздействию внешних агентов. (Это должно непременно учитываться при под-

боре мест для палеоботанического анализа и при его интерпретации.)

Вот почему при исследовании болотного массива в средней тайге такая

климатогенная флуктуация оказалась слабовыраженной в стратиграфии. торфя-

ных залежей, взятых в середине обширного участка сое ново-кустарничково-

сфагновой фации (см. рис. 6.10), который, по существу, можно рассматри-

вать как огромную облесенную гряду на сильно обводненном болоте, и в се-

редине широкой мочажины, находящейся в грядово-озерково-мочажинной фации,

а сильно выраженной - на одиночной узкой гряде в этой же фации и на отно-

сительно небольшой мочажине (см. рис. 6.8-6.9) в мелкомочажинно-грядо-

вой фации.

Обратимая динамика 'заболачивания - разболачивания* лесов изучается

очень слабо. Объясняется это в значительной степени тем, что почвоведение

пока не располагает методами, разрешающими уверенно фиксировать и дати-

ровать почвенные изменения, обусловленные климатом /Таргулбян, Александ-

ровский, 1976/, а болотоведение - достаточно достоверными и детальными

методами исследования разболачивания.

Однако важно заметить, что на болотах в эпохи формирования погранич-

150