Глебов Ф.З. Взаимоотношения леса и болота в таежной зоне

Подождите немного. Документ загружается.

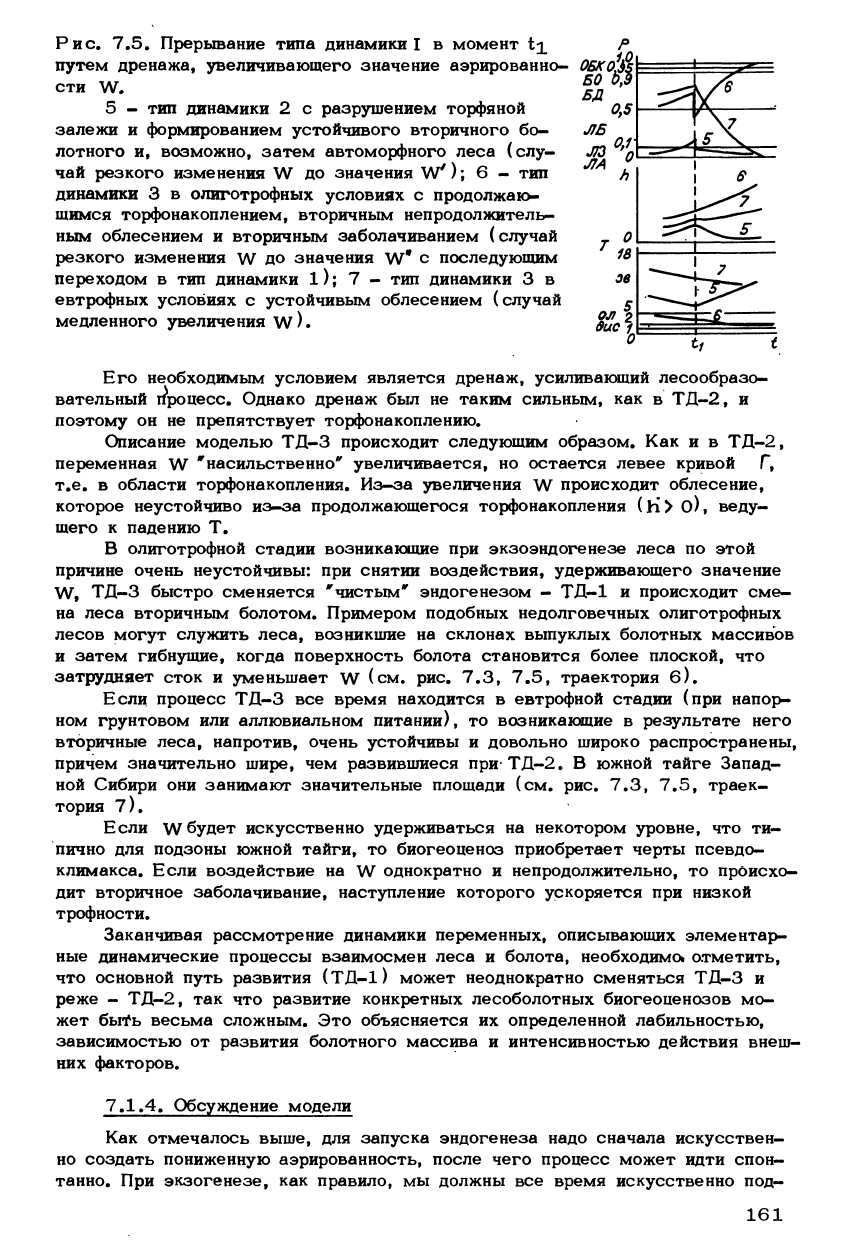

Рис. 7.5. Прерывание типа динамики I в момент t^

путем дренажа, увеличивающего значение аэрированно-

сти W.

5 - тип динамики 2 с разрушением торфяной

залежи и формированием устойчивого вторичного бо-

лотного и, возможно, затем автоморфного леса (слу-

чай резкого изменения W до значения W

7

); 6 - тип

динамики 3 в олиготрофных условиях с продолжаю-

щимся торфонакоплением, вторичным непродолжитель-

ным облесением и вторичным заболачиванием (случай

резкого изменения W до значения W* с последующим

переходом в тип динамики 1); 7 - тип динамики 3 в

евтрофных условиях с устойчивым облесением (случай

медленного увеличения w).

Его необходимым условием является дренаж, усиливающий лесообразо-

вательный процесс. Однако дренаж был не таким сильным, как в ТД-2, и

поэтому он не препятствует торфонакоплению.

Описание моделью ТД-3 происходит следующим образом. Как и в ТД-2,

переменная W

"насильственно"

увеличивается, но остается левее кривой Г,

т.е. в области торфонакопления. Из-за увеличения W происходит облесение,

которое неустойчиво из-за продолжающегося торфонакопления (ri> о), веду-

щего к падению Т.

В олиготрофной стадии возникающие при экзоэндогенезе леса по этой

причине очень неустойчивы: при снятии воздействия, удерживающего значение

W, ТД-3 быстро сменяется 'чистым* эндогенезом - ТД-1 и происходит сме-

на леса вторичным болотом. Примером подобных недолговечных олиготрофных

лесов могут служить леса, возникшие на склонах выпуклых болотных массивов

и затем гибнущие, когда поверхность болота становится более плоской, что

затрудняет сток и уменьшает W (см. рис. 7.3, 7.5, траектория б).

Если процесс ТД-3 все время находится в евтрофной стадии (при напо!>-

ном грунтовом или аллювиальном питании), то возникающие в результате него

вторичные леса, напротив, очень устойчивы и довольно широко распространены,

причем значительно шире, чем развившиеся при ТД-2. В южной тайге Запад-

ной Сибири они занимают значительные площади (см. рис. 7.3, 7.5, траек-

тория 7).

Если W будет искусственно удерживаться на некотором уровне, что ти-

пично для подзоны южной тайги, то биогеоценоз приобретает черты псевдо-

климакса. Если воздействие на W однократно и непродолжительно, то происхо-

дит вторичное заболачивание, наступление которого ускоряется при низкой

трофности.

Заканчивая рассмотрение динамики переменных, описывающих элемента^

ные динамические процессы взаимосмен леса и болота, необходимо» отметить,

что основной путь развития (ТД-l) может неоднократно сменяться ТД-3 и

реже - ТД-2, так что развитие конкретных лесоболотных биогеоценозов мо-

жет 6bifb весьма сложным. Это объясняется их определенной лабильностью,

зависимостью от развития болотного массива и интенсивностью действия внеш-

них факторов.

7.1.4. Обсуждение модели

Как отмечалось выше, для запуска эндогенеза надо сначала искусствен-

но создать пониженную аэрированность, после чего процесс может идти спон-

танно. При экзогенезе, как правило, мы должны все время искусственно под-

161

держивать высокую аэробность. Однако в случае формирования высокопродук-

тивных вторичных болотных лесов, таксационные показатели которых близки

к показателям автоморфного леса, могут наступать условия, когда транспира-

ция древостоя становится настолько сильной, что отпадает необходимость в

поддержании высокой аэробности, т.е. низкой влажности почвы (см. разд. 4.2).

(Возможное модельное описание этого эффекта предложено в работе Антонов-

ского и др. /1980/.) После достижения этого состояния процесс деструкции

торфа идет уже спонтанно. В этой стадии экзогенез, по существу, превраща-

ется в эндогенез, только не торфоаккумулятивный, а торфодеструктивный. Та-

ким образом, исчезает принципиальная разница между экзо- и эндогенезом.

Возвращаясь к предложенной модели, в свете сказанного можно пред-

положить, что по обе стороны от сепаратрисы Г существует "зона экзогене-

за",

сменяющаяся при удалении от Г на "зону эндогенеза".

7.2.

МОДЕЛЬ КОРОТКОВРЕМЕННОЙ ДИНАМИКИ

ЗАБОЛАЧИВАНИЯ - РАЗБОЛАЧИВАНИЯ ЛЕСА

7.2.1.

Исходные положения

Модель, уточняющая очень важный эпизод предшествующей модели, ха-

рактеризует начальную стадию заболачивания, когда h< Ah в фазе ЛЗ, и

условия перехода в фазу Л

Б.

Модель опирается на те же посылки, что и

предшествующая (но главную роль в них играют выводы раздела 5.2), и опе-

рирует теми же переменными. Чтобы пошло заболачивание, должен возникнуть

торфогенный слой Ah, поэтому искомая модель должна описывать условия

образования и динамику этого слоя. Тем самым мы опишем механизм про-

хождения через сепаратрису в зону неограниченного торфонакопления (запуск

торфонакопления).

7.2.2. Построение и работа модели

Введем величину скорости притока отмершей фитомассы Q. По-видимо-

му, можно считать, .что Q прямо пропорционально m - суммарной фитомассе

фитоценоза. В свою очередь, т, несомненно, зависит от W, Т: с ростом- W,

Т растет Q. Таким образом, Q=Q(w,T);dQ/dW, dQ/dT^O. Введем ве-

личину скорости разложения единицы отмершей фитомассы К*. Эта величина,

по-видимому, прямо пропорциональна аэробности W. Так как рост трофности

способствует развитию разлагающей органику микрофлоры, К, по-видимому,

растет с ростом Т. Значит, К=К( W,T), dK/dW>0, dK/dT>0. Считая, что

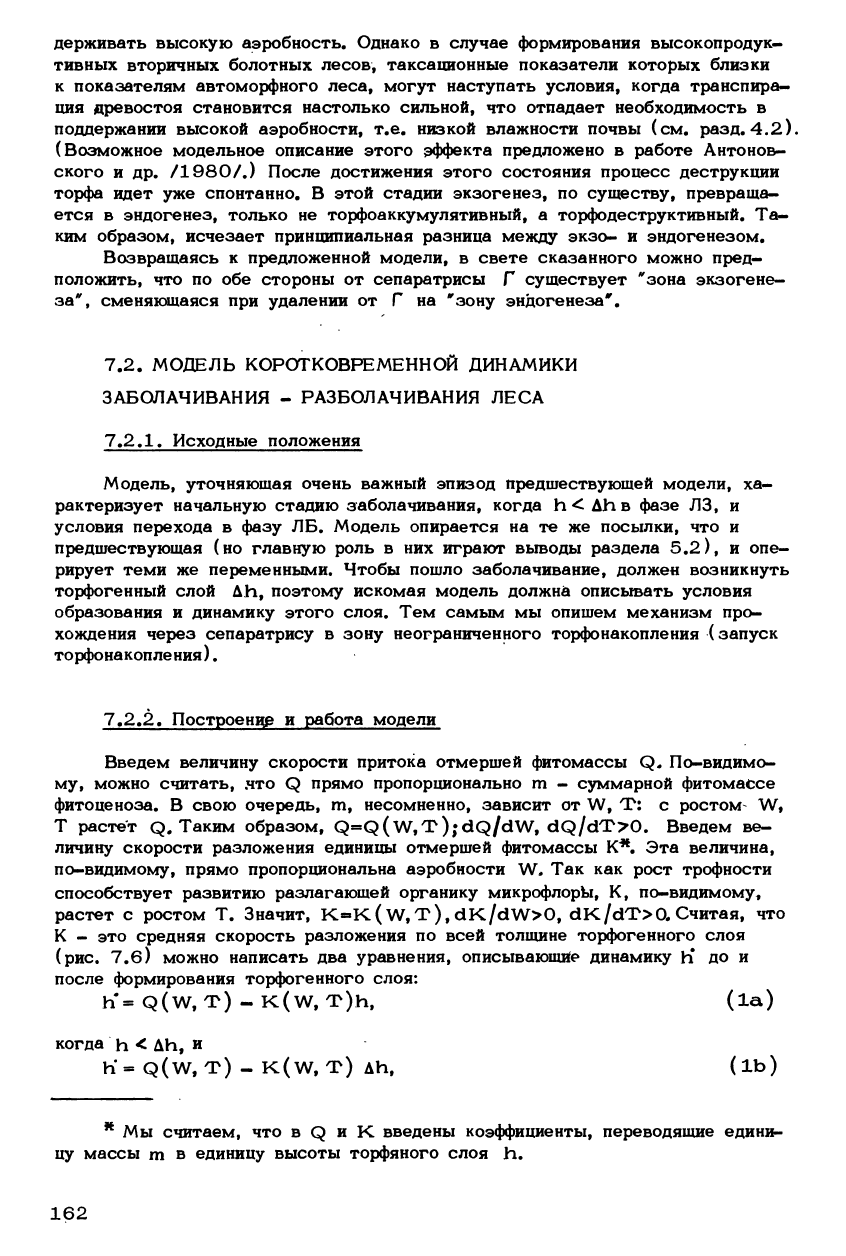

К - это средняя скорость разложения по всей толщине торфогенного слоя

(рис. 7.6) можно написать два уравнения, описывающие динамику h* до и

после формирования торфогенного слоя:

h*= Q(W, T) - K(W, T)h, (la)

когда h < Ah, и

h' = Q(W, T) - K(W, T) Ah, (lb)

* Мы считаем, что в Q и К введены коэффициенты, переводящие едини-

цу массы m в единицу высоты торфяного слоя h.

162

когда h ^ Ah«const.

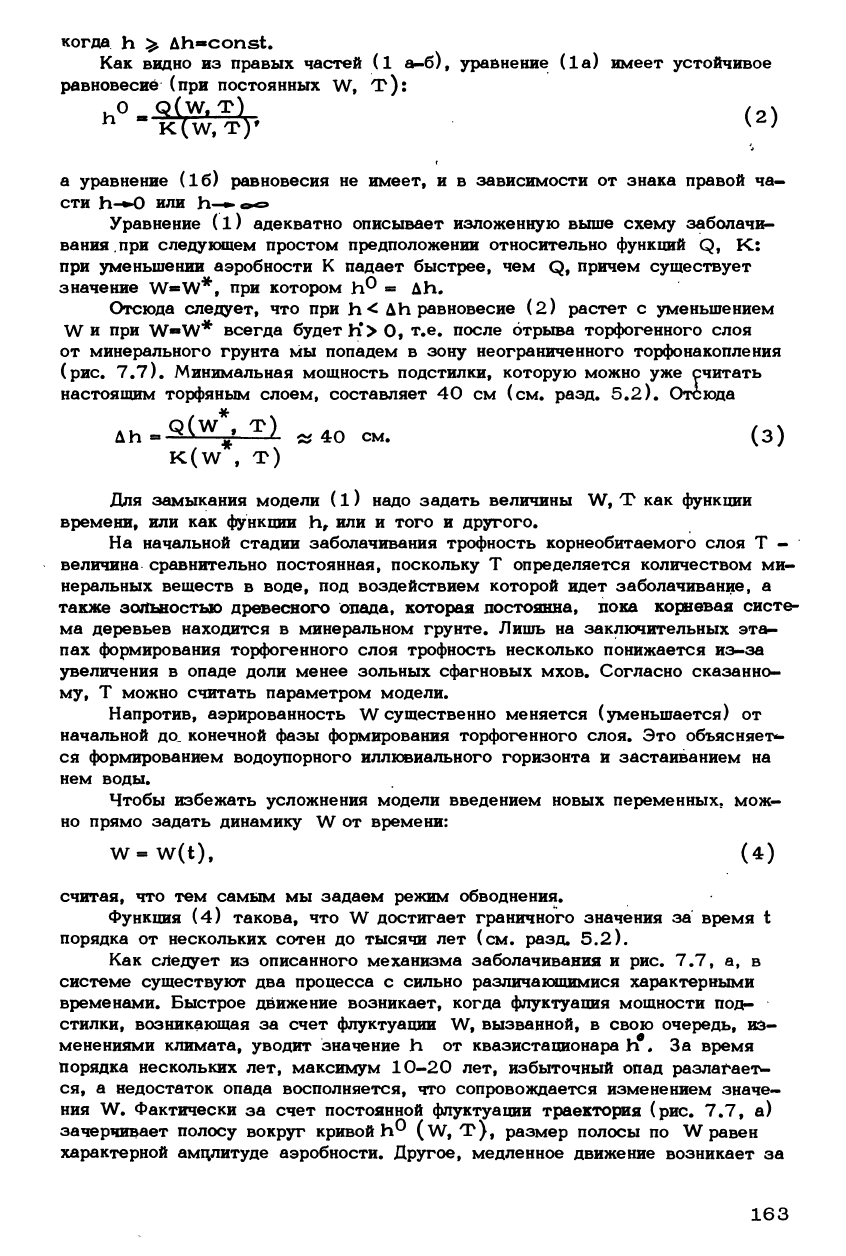

Как видно из правых частей (1 а-б), уравнение (1а) имеет устойчивое

равновесие (при постоянных w, T):

.0 Q(w. T) /

9

Ч

h

K(W,TV

(2)

а уравнение (1б) равновесия не имеет, и в зависимости от знака правой ча-

сти h-*0 или h—•*<=*=>

Уравнение (1) адекватно описывает изложенную выше схему заболачи-

вания, при следующем простом предположении относительно функций Q, К:

при уменьшении аэробности К падает быстрее, чем Q, причем существует

значение W«W*, при котором h^ - Ah.

Отсюда следует, что при h< Ah равновесие (2) растет с уменьшением

W и при W«W* всегда будет К> О, т.е. после отрыва торфогенного слоя

от минерального грунта мы попадем в зону неограниченного торфонакопления

(рис. 7.7). Минимальная мощность подстилки, которую можно уже считать

настоящим торфяным слоем, составляет 40 см (см. разд. 5.2). Отсюда

Aha

,Q(w*, т) ^

40 см# (3)

K(W , т)

Для замыкания модели (1) надо задать величины W, Т как функции

времени, или как функции h, или и того и другого.

На начальной стадии заболачивания трофность корнеобитаемого слоя Т -

величина сравнительно постоянная, поскольку Т определяется количеством ми-

неральных веществ в воде, под воздействием которой идет заболачивание, а

также зольностью древесного опада, которая постоянна, пока корневая систе-

ма деревьев находится в минеральном грунте. Лишь на заключительных эта-

пах формирования торфогенного слоя трофность несколько понижается из-за

увеличения в опаде доли менее зольных сфагновых мхов. Согласно сказанно-

му, Т можно считать параметром модели.

Напротив, аэрированность W существенно меняется (уменьшается) от

начальной до_ конечной фазы формирования торфогенного слоя. Это объясняет-

ся формированием водоупорного иллювиального горизонта и застаиванием на

нем воды.

Чтобы избежать усложнения модели введением новых переменных, мож-

но прямо задать динамику W от времени:

W-W(t), (4)

считая, что тем самым мы задаем режим обводнения.

Функция (4) такова, что W достигает граничного значения за время t

порядка от нескольких сотен до тысячи лет (см. разд. 5.2).

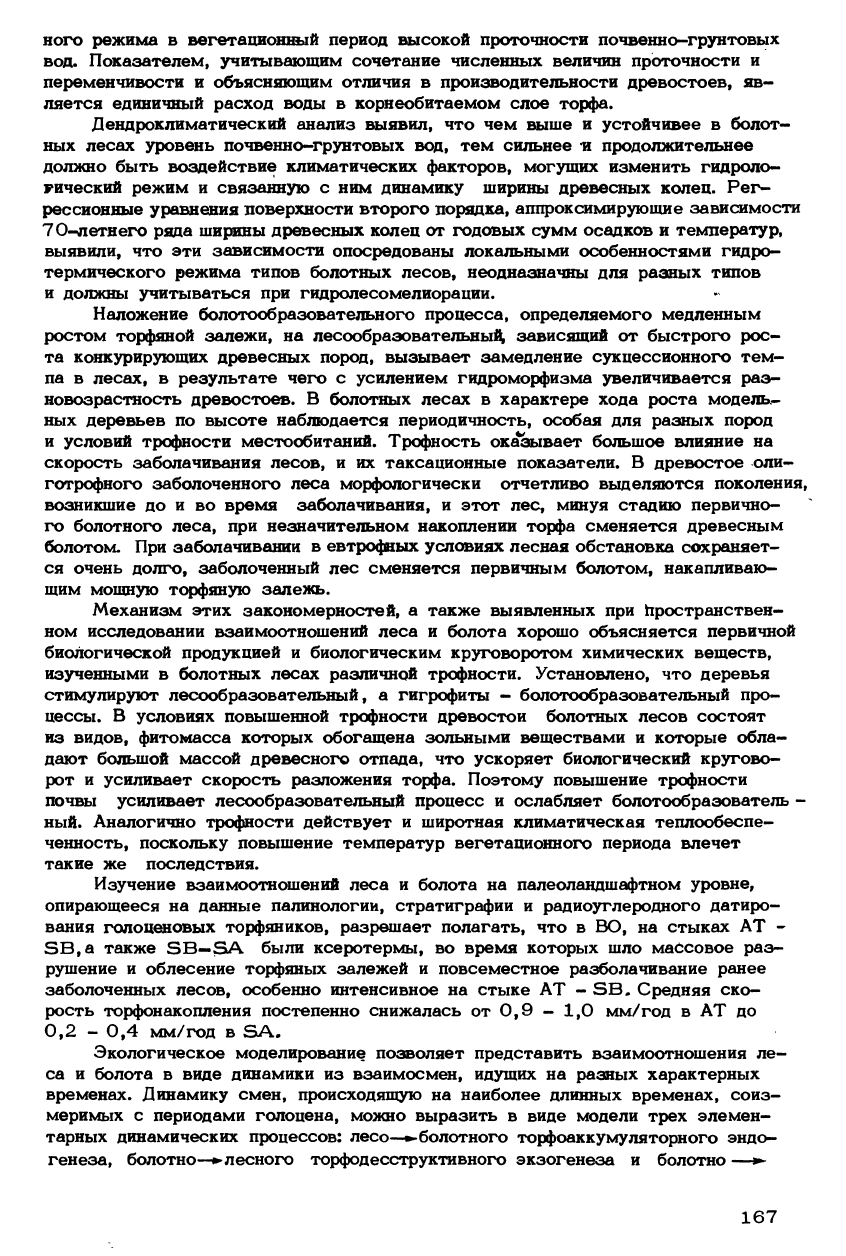

Как следует из описанного механизма заболачивания и рис. 7.7, а, в

системе существуют два процесса с сильно различающимися характерными

временами. Быстрое движение возникает, когда флуктуация мощности под-

стилки, возникающая за счет флуктуации W, вызванной, в свою очередь, из-

менениями климата, уводит значение h от квазистационара h , За время

Порядка нескольких лет, максимум 10-20 лет, избыточный опад разлагает-

ся,

а недостаток опада восполняется, что сопровождается изменением значе-

ния W. Фактически за счет постоянной флуктуации траектория (рис. 7.7, а)

зачерчивает полосу вокруг кривой h^ (W, Т ), размер полосы по W равен

характерной амцлитуде аэробности. Другое, медленное движение возникает за

163

Ah

O

y

fl,jvWft

i

и

fin

г

Слой

Q>0,K>Oj*Pu-

одичеато.

noofnChMMUJi

TTLSZJL

J777

Слойпери-

tests?*»

V

х

¥

лемия

1л л

Слой

посто-

уСЧ^янмоголод-

K«4/

топления

\Ж

r

W(h)

W^Wfh)

Экэогемеэ

п

Смет зкэогетэа

па

эндогеЖу переход

wpesW-W*

Эндогеиез

W±W*

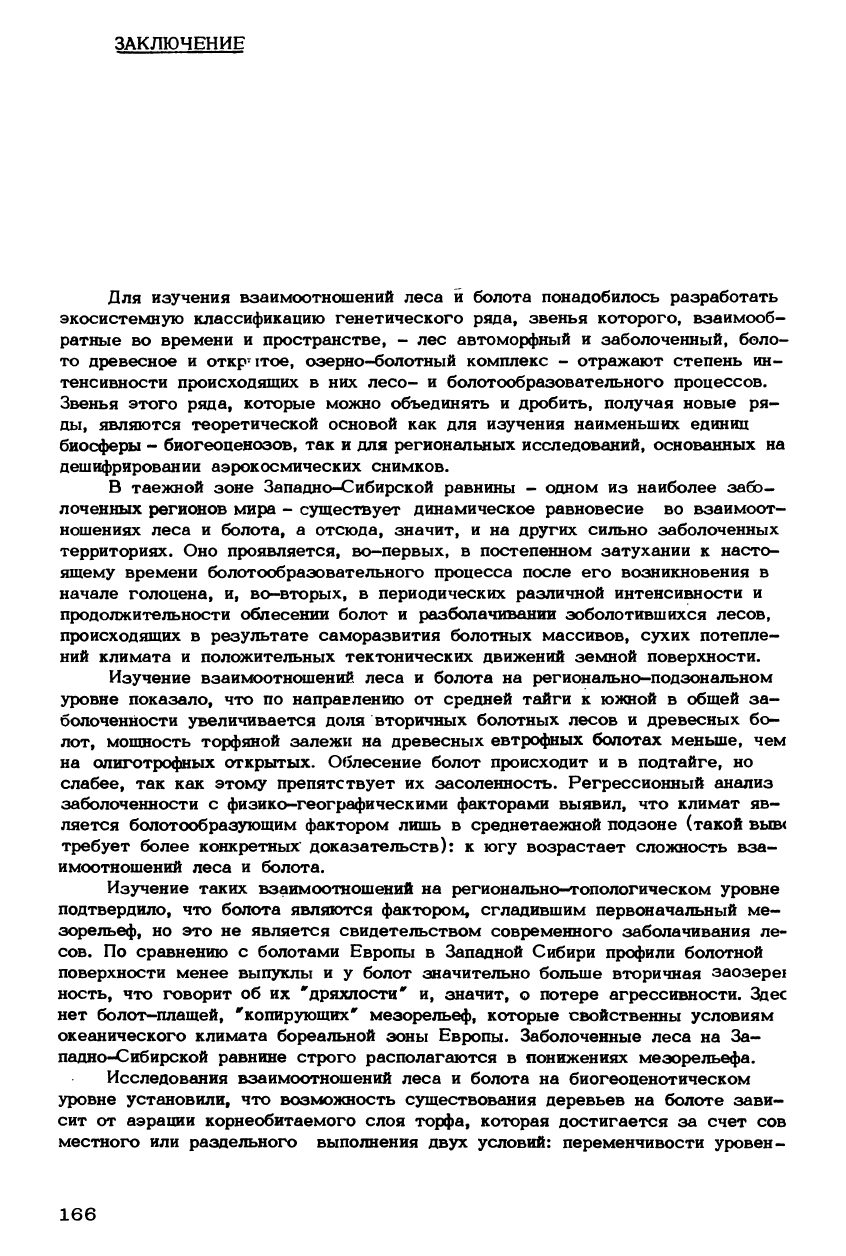

Рис. 7.6. Схема генезисов торфогенного слоя и иллювиального горизонта

а - начало процесса; б - критический момент, когда h«Ah, сформирован

торфогенный слой и иллювиальный горизонт; в - дальнейшая динамика; г -

профиль w(h); значение W=W* достигается примерно посредине торфоген-

ного слоя.

счет образования иллювиального горизонта и медленного уменьшения средне-

го значения W. Траектория медленного движения получается усреднением W, h

и проходит немного ниже кривой h*?(w,T).

Поведение модели при различной трофности Т вытекает из положений,

подробно обсуждающихся в предыдущей модели. Коротко - большая тоофность

способствует доминированию деревьев, меньшая - сфагновых мхов. Поскольку

*°(w,T

f

)

fl-oo/fa W*(T)

энВогемеэох

Л-

эома

эктогенеза

W*

Рис. 7.7. Динамика заболачивания на плоскости W, h.

^

а - кривая Й«0 делит плоскость на две области с h>0 и h<О. Траек-

тории (пунктирная линия) - быстрые движения в пределах полосы, ограничен-

ной волнистыми линиями, за счет флуктуации W вокруг среднего значения с

характерной амплитудой £w; tfh- соответствующая

амплитуда^

флуктуации h.

Траектория (штриховая линия) - медленное движение от W=W (т) к значе-

ниям W<W* в зону необратимого заболачивания; б - различия в расположе-

нии кривых Н=(6 в олиготрофном и евтрофном случаях.

164

деревья тормозят торфообразовательный процесс т.е. для древесного опада

отношение Q/K И также h меньше, чем для кустарничково-травяно-сфагно-

вого,

получаем, что при большей трофности требуется меньшая аэробность

для достижения зоны неограниченного торфообразования, т.е. w ('P) - падаю-

щая функция (рис. 7.7, б).

• 7.2.3. Обсуждение модели

Теперь мы можем уточнять первоначальную схему (предшествующая

модель, см. разд. 7.1) динамики длительно-временного лесоболотного тор-

фоаккумулятивного эндогенеза, вернее, его начальной стадии, относящейся к

условиям существования ЛЗ.

На плоскости экологических параметров Т, W находится участок, огра-

ниченный кривыми ГиФ, на котором У\<

О

(см. рис. 7.2), Такое разруше-

ние торфяной залежи реализуется во вторичном болотном лесу ЛБ при дли-

вт

тельно-времеином торфодеструктивном болотно—^ лесном экзогенезе. Вместе

с тем на этом же участке находится и ЛЗ (см. рис. 7.3). Разумеется, забо-

лоченный лес не возникает при длительно-временном экзогенезе, и в данном

случае речь идет о потенциальном отрицательном приросте торфа: если снять

экзогенное обводнение почвы и внедрение гидрофитов в травяно-кустарничко-

во-моховой покров, мощный древостой очень быстро приведет эти компонен-

ты биогеоценоза в состояние, соответствующее ЛА.

Дополним теперь интерпретацию рис. 7.3 применительно к начальной

стадии заболачивания леса.

На плоскости экологических параметров W, Т сепаратриса Г разделя-

ет две зоны, соответствующие двум качественно разным фазам заболачивания.

Зона экзогенеза («^), в которой находится заболоченный лес. Систе-

ма эволюционирует под влиянием внешнего воздействия - насильственного

обводнения. Экзогенезу свойственны резкие флуктуации заболачивания - разбо-

лачивания на коротких временах с большими скоростями. В этой фазе h ^ ДЬ,

W>W*, значение h стационарно и устойчиво при заданных значениях эколо-

гических параметров, важнейшим из которых является W* Состояние лабиль-

но,

легко обратимо при климатических вариациях в пределах W>W •Значе-

ние h быстро подстраивается к значению W,

Зона эндогенеза (Я), в которой находится первичный болотный лес.

В этой фазе происходит постепенное относительно слабо флуктуирующее за-

болачивание с очень малой скоростью, необратимое при обычных колебаниях

климата (при которых реализуется экзогенез), но обратимое на больших вре-

менах. Здесь h>Ah, W<W* значение h нестабильно - неограниченно растет.

Процесс устойчив в том смысле, что климатические вариации в пределах

W<W* не выводят систему из состояния неограниченного роста h*

165

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для изучения взаимоотношений леса и болота понадобилось разработать

экосистемную классификацию генетического ряда, звенья которого, взаимооб-

ратные во времени и пространстве, - лес автоморфный и заболоченный, боло-

то древесное и открмтое, озерно-болотный комплекс - отражают степень ин-

тенсивности происходящих в них лесо- и болотообразовательного процессов.

Звенья этого ряда, которые можно объединять и дробить, получая новые ря-

ды,

являются теоретической основой как для изучения наименьших единиц

биосферы - биогеоценозов, так и для региональных исследований, основанных на

дешифрировании аэрокосмических снимков.

В таежной зоне Западно-Сибирской равнины - одном из наиболее забо-

лоченных регионов мира - существует динамическое равновесие во взаимоот-

ношениях леса и болота, а отсюда, значит, и на других сильно заболоченных

территориях. Оно проявляется, во—первых, в постепенном затухании к насто-

ящему времени болотообразовательного процесса после его возникновения в

начале голоцена, и, во-вторых, в периодических различной интенсивности и

продолжительности облесении болот и разболачивании зоболотившихся лесов,

происходящих в результате саморазвития болотных массивов, сухих потепле-

ний климата и положительных тектонических движений земной поверхности.

Изучение взаимоотношений леса и болота на регионально-подзональном

уровне показало, что по направлению от средней тайги к южной в общей за-

болоченности увеличивается доля вторичных болотных лесов и древесных бо-

лот, мощность торфяной залежи на древесных евтрофных болотах меньше, чем

на олиготрофных открытых. Облесение болот происходит и в подтайге, но

слабее, так как этому препятствует их засоленность. Регрессионный анализ

заболоченности с физико-географическими факторами выявил, что климат яв-

ляется болотообразующим фактором лишь в среднетаежной подзоне (такой выв<

требует более конкретных доказательств): к югу возрастает сложность вза-

имоотношений леса и болота.

Изучение таких взаимоотношений на регионально-топологическом уровне

подтвердило, что болота являются фактором, сгладившим первоначальный ме-

зорельеф, но это не является свидетельством современного заболачивания ле-

сов.

По сравнению с болотами Европы в Западной Сибири профили болотной

поверхности менее выпуклы и у болот значительно больше вторичная заозере!

ность, что говорит об их "дряхлости" и, значит, о потере агрессивности. Здес

нет болот—плащей,

"копирующих"

мезорельеф, которые свойственны условиям

океанического климата бореальной зоны Европы. Заболоченные леса на За-

падно-Сибирской равнине строго располагаются в понижениях мезорельефа.

Исследования взаимоотношений леса и болота на биогеоценотическом

уровне установили, что возможность существования деревьев на болоте зави-

сит от аэрации корнеобитаемого слоя торфа, которая достигается за счет сов

местного или раздельного выполнения двух условий: переменчивости уровен -

166

ного режима в вегетационный период высокой проточности почвенно-грунтовых

вод.

Показателем, учитывающим сочетание численных величин проточности и

переменчивости и объясняющим отличия в производительности древостоев, яв-

ляется единичный расход воды в корнеобитаемом слое торфа.

Дендроклиматический анализ выявил, что чем выше и устойчивее в болот-

ных лесах уровень почвенно-грунтовых вод, тем сильнее -и продолжительнее

должно быть воздействие климатических факторов, могущих изменить гидроло-

рический режим и связанную с ним динамику ширины древесных колец. Рег-

рессионные уравнения поверхности второго порядка, аппроксимирующие зависимости

70-летнего ряда ширины древесных колец от годовых сумм осадков и температур,

выявили, что эти зависимости опосредованы локальными особенностями гидро-

термического режима типов болотных лесов, неодназначны для разных типов

и должны учитываться при гидролесомелиорации.

Наложение болотообразовательного процесса, определяемого медленным

ростом торфяной залежи, на лесообраэовательный, зависящий от быстрого рос-

та конкурирующих древесных пород, вызывает замедление сукцессионного тем-

па в лесах, в результате чего с усилением гидроморфизма увеличивается раз-

новозрастность древостоев. В болотных лесах в характере хода роста модель-

ных деревьев по высоте наблюдается периодичность, особая для разных пород

и условий трофности местообитаний. Трофность оказывает большое влияние на

скорость заболачивания лесов, и их таксационные показатели. В древостое оли-

готрофного заболоченного леса морфологически отчетливо выделяются поколения,

возникшие до и во время заболачивания, и этот лес, минуя стадию первично-

го болотного леса, при незначительном накоплении торфа сменяется древесным

болотом. При заболачивании в евтрофных условиях лесная обстановка сохраняет-

ся очень долго, заболоченный лес сменяется первичным болотом, накапливаю-

щим мощную торфяную залежь.

Механизм этих закономерностей, а также выявленных при пространствен-

ном исследовании взаимоотношений леса и болота хорошо объясняется первичной

биологической продукцией и биологическим круговоротом химических веществ,

изученными в болотных лесах различной трофности. Установлено, что деревья

стимулируют лесообраэовательный, а гигрофиты - болотообразовательный про-

цессы. В условиях повышенной трофности древостой болотных лесов состоят

из видов, фитомасса которых обогащена зольными веществами и которые обла-

дают большой массой древесного отпада, что ускоряет биологический кругово-

рот и усиливает скорость разложения торфа. Поэтому повышение трофности

почвы усиливает лесообраэовательный процесс и ослабляет болотообразователь -

ный.

Аналогично трофности действует и широтная климатическая теплообеспе-

ченность, поскольку повышение температур вегетационного периода влечет

такие же последствия.

Изучение взаимоотношений леса и болота на палеоландшафтном уровне,

опирающееся на данные палинологии, стратиграфии и радиоуглеродного датиро-

вания голоценовых торфяников, разрешает полагать, что в ВО, на стыках AT -

SB,

а также SB—SA были ксеротермы, во время которых шло массовое раз-

рушение и облесение торфяных залежей и повсеместное разболачивание ранее

заболоченных лесов, особенно интенсивное на стыке AT - SB. Средняя ско-

рость торфонакопления постепенно снижалась от 0,9 - 1,0 мм/год в AT до

0,2 - 0,4 мм/год в SA.

Экологическое моделирование позволяет представить взаимоотношения ле-

са и болота в виде динамики из взаимосмен, идущих на разных характерных

временах. Динамику смен, происходящую на наиболее длинных временах, соиз-

меримых с периодами голоцена, можно выразить в виде модели трех элемен-

тарных динамических процессов: лесо—••болотного торфоаккумуляторного эндо-

генеза, болотно—•*> лесного торфодесструктивного экзогенеза и болотно —*-

167

—+~ лесного торфоаккумулятивного эндоэкзогенеза, сочетание которых описы-

вает существующие типы длительно-временных сукцессии. Моделирование за-

болачивания леса на коротких временах показывает, что в самом начале оно

идет экзогенно, под воздействием насильственного обводнения. Фазе заболо-

ченного леса свойственны резкие, относительно короткие (до 200-300 лет)

флуктуации заболачивания - разболачивания с большими скоростями (м/год),

проявляющиеся в изменении живого растительного покрова и маломощной под-

стилки. В фазу болотного леса, в котором после сформирования в нем торфо-

генного горизонта начинается торфоаккумулятивный эндогенез, переходит лишь

небольшая часть заболоченного леса. Начиная с этой фазы идет необратимое '

на коротких временах заболачивание с очень маленькой скоростью (см/год).

Можно сказать, что у системы появилась "память*, придающая ей устойчи-

вость.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аболин Р.И. Опыт эпигенологической классификации болот // Болотоведение. -

1914.

- Вып. 3. - С. 1-55.

Абражко М.А. Реакция тонких корней ели на исключение корневой конкуренции со-

седних деревьев // Лесоведение. - 1982. - N» 6. - С. 41-46.

Абрамова А.

Л.,

Савич-Любицкая Л.И., Смирнова З.Н. Определитель листостебель-

ных мхов Арктики СССР. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. - 714 с.

Альтер СП. Ландшафтный метод геоморфологического дешифрирования аэроснимков

на примере Нижнего Прииртышья // Сиб. геогр. сб. - Л.: Наука. Ленингр. отд-ние

1971.

- № 7. - С. 143-198.

Анненская Т.Н., Видина А. А., Жукова В.К. и др. Морфологическое изучение геог-

рафических ландшафтов // Ландшафтоведение. - М.: Изд-во АН СССР, 1963. - С. 5-28.

Антоновский М.Я., Корзухин М.Д., Литвин В.А. Динамической модель качествен-

ной стадии поверхностного заболевания // Проблемы биосферы: (Информационный бюл-

летень). - М.: Гидрометеоиздат, 1980.

—

№ 2. - 54 с.

Архипов С.А., Вотах М.Р. Палинологическая характеристика и абсолютный возраст

торфяника в устье р. Томи // Палеопалинология Сибири. - М.: Наука, 1980. - С.

118-122.

Архипов С.А., Кинк Х.А. Краевая зона самаровского оледенения в приенисейской

части Западно-Сибирской низменности // Тр. ин-та / Ин-т геологии и геофизики СО

АН СССР. - Новосибирск, 1962. - Вып. 27. - С. 72-89.

Архипов С.А., Вдовин В.В., Мизеров Б.В.. Николаев В.А. История развития рель-

ефа Сибири и Дальнего Востока. Западно-Сибирская равнина. - М.: Наука, 1970. -

280 с.

Архипов

С.

А., Левина Т.П.. Панычев В.А. Палинологическая характеристика двух

голоценовых торфяников из долины средней и нижней Оби // Палинология Сибири. - М.:

Наука, 1980. - С. 123-127.

Архипов С.С. Заболачивание и типы леса в Котласском леспромхозе. - М.: Гос-

лесбумиздат, 1932. - 78 с.

Базилевич Н.И. Продуктивность и биологический круговорот в моховых болотах

Южного Васюганья // Раст. ресурсы. - 1967. - Т. 3, № 4. - С. 567-588.

Битвинскас Т.Т. Дендроклиматические исследования. - Л.: Гидрометеоиздат,

1974.

- 172 с.

Богдановская-Гиенэф И.Д. Образование и развитие гряд

и*

мочажин на болотах //

Сов.

ботаника. - 1936. - N? 6. - С. 35-52.

Богдановская-Гиенэф И.Д. О классификации болотных массивов // Вестн. ЛГУ. -

1949.

- № 7 - С.

55-61.

Богдановская-Гиенэф И.Д. О некоторых регрессивных явлениях на верховых боло-

тах // Академику В.Н. Сукачеву к 75-летию со дня рождения. - М.; Л.: Изд-во АН

СССР, 1956. - С. 90 - 107.

Богдановская-Гиенэф И.Д. Закономерности формирования сфагновых болот верхового

типа на примере Полистово-Ловатского массива. - Л.: Наука. Ленингр. отд-ние,

196 9. - 186 с.

Болота Западной Сибири, их строение и гидрологический режим. - Л.: Гидрометео-

издат, 1976.- 448 с.

Бортин Н.Н. Влияние осушения на водный режим заболоченных и переувлажненных

почв Приморья // Тр. ин-та / Приморский с.-х. ин-т. - Владивосток, 1978. -

No 52. С. 282-288.

10 Зак. 129

169

Боч М.С. О типе болотной растительности // Ботан. журн. - 1974. - Т. 59,

1*

8. - С. 1093-1101.

Боч MX.. Василевич В.И. Состав и.структура растительности грядово-мочажин-

ного комплекса // Экология. - 1980. - № 3. - С. 22-30.

Боч М.С, Мазинг В.В. Экосистемы болот СССР. - Л.: Наука. Ленингр. отд-ние,

1979.-188 с.

Брадис Е.М. Принципы и основные единицы классификации болотной растительнос-

ти // Учен. зап. / Тарт. гос. ун-т. - 1963. - Вып. 145. - С. 9-23.

Брадис Е.М. Растительный покров болот как показатель их типа по условиям пи-

тания // Основные принципы изучения болотных биогеоценозов. - Л.: Наука. Ленингр.

отд-ние, 1972. - С. 29-38.

Булатов

В.

И. Физико-географическое районирование Александровского района //

Природа и экономика Александровского нефтеносного района: (Томская область). -

Томск: Изд-во Том. ун-та, 1968. - С. 278-289.

Буренков В.А., Кощеев А.Л., Мальчевская Н.Н. Материалы по изучению процес-

сов заболачивания сплошных лесосек в Ленинском леспромхозе // Тр. / Ленингр. лесо-

технич. академии. - Л.: Гослестехиздат, 1934. - № 4/42. - С. 10-18.

Буш К.К.. Аболинь А.А. Строение и изменение растительного покрова важнейших

типов леса под влиянием осушения // Вопросы гидролесомелиорации. - Рига: Зинатне,

1968.

- С, 71-126.

Быков Б.А. Геоботанический словарь. - 2-е изд. - Алма-Ата: Наука, 1973. - 216 с.

Вагина Т.А. Динамика развития растительного покрова Барабинской низменности //

Природные циклы Барабы и их хозяйственное значение. - Новосибирск: Наука. Сиб.

отд-ние, 1982. - С. 65-78.

Вакуров А.Д., Поляков А.Ф. Круговорот азота и минеральных элементов в низко-

продуктивных ельниках северной тайги // Круговорот химических веществ в лесу. -

М.: Наука. - 1982. - С. 20-43.

Валарович Н.П., Чураев Н.В. Исследование торфа при помощи радиоактивных изо-

топов. - М.: Изд-во АН СССР, 196СТ. - 198 с.

Валуцкий

В.

И. Продуктивность кустарничково-травяного и мохового ярусов сообществ

болотной растительности юго-восточного Васюганья // Геоботанические исследования в

Западной Сибири. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1971. - С. 234-249.

Валуцкий В.И., Храмов А.А. Структура и первичная продуктивность рямов юго-

восточного Васюганья // Теория и практика лесного болотоведения и гидролесомелио-

рации. - Красноярск: ИЛиД СО АН СССР, 1976. - С.

59-81.

Ватковский О.С. Анализ формирования первичной продуктивности лесов. - М.: На-

ука, 1976. - 115 с.

Вендров С.Л.. Герасимов И.П., Куницин Л.Ф., Найштадт М.И. Влагооборот на равни-

нах Западной Сибири, его роль в формировании природы и пути преобразования // Изв.

АН СССР. Сер. геогр. - 1966. - N» 5. - С. 3-18.

Вендров С.Л.. Глух И.С.. Малик Л.К. К вопросу о влагообеспеченности и водном

режиме Западно-Сибирской равнины // Там же. - 1967. - N° 1,- С. 41-53.

Вернер А.Д. Сезонная мерзлота болотных почв Барабы при их освоении // Почво-

ведение. - 1959. - М 1. - С. 112-116.

Вильяме

В.

Р. Почвоведение. - М.: Сельхозиздат, 1939. - 147 с.

Волков И.А.. Гуртовая Е.Е.. Фирсов А.В. и др. Строение, возраст и история фор-

мирования голо ценового торфяника у с. Горно-Слинкино на Иртыше // Плейстоцен Сиби-

ри и смежных областей. - М.: Наука, 1973» - С. 34-39.

Волкова B.C.. Белова В.А. О роли широколиственных пород в растительности голо-

цена Сибири // Палеопалинология Сибири. - М.: Наука, 1980. - С. 112-117.

Волкова B.C.. Вотах М.Р., Белова В.А. Основные этапы изменения климата Сиби-

ри в четвертичное время // Проблемы современной палинологии. - Новосибирск: Нау-

ка. Сиб. отд-ние, 1984. - С. 147-153.

Волкова B.C.. Левина Т.П. Растительность голоцена Западной Сибири по палиноло-

гическим данным // Развитие природы территории СССР в позднем плейстоне и голоце-

не.

-М.: Наука, 1982. -С. 188-192.

Вомперский С.Э. Биологические основы эффективности лесоосушения.- М.:'Наука,

1968.-

312 с.

Вомперский С.Э., Иванов А.И. Вертикально-фракционная структура и первичная

продуктивность сосняков болотного ряда // Лесоведение.-l 97&; - № 6. - С. 13-27.

170