Глебов Ф.З. Взаимоотношения леса и болота в таежной зоне

Подождите немного. Документ загружается.

ных горизонтов полностью исчезла гигрофильная растительность и надолго

прекращалось торфонакопление, на что обратил внимание еще в конце прошло-

го столетия К. Вебер. По относительно

•

последним данным, продолжительность

таких периодов достигла 1400 лет /Нейштадт, 1965/.

Леса в это время, судя по размерам погребенных в торфе деревьев, при-

обретали суходольный'

облик.

CH. Тюрем нов /1956/, ссылаясь на исследова-

ния И.Ф. Ларгина, писал, что диаметр пней в пограничном горизонте торфяни-

ков Белоруссии и Смоленской области достигает 45 см. А еще задолго до

этого В.Н. Сукачев /19146/, впервые исследовавший пограничный горизонт

в Шуваловском болоте, подсчитал, что годичный прирост по диаметру захоро-

ненных в этом горизонте сосен составляет 4 мм/год. По современным пред-

ставлениям, хотя бы согласно Всеобщим таблицам хода роста сосны, разра-

ботанным CH. Тюриным, такой годичный прирост по диаметру выходит за

верхнюю границу i^- класса бонитета. И это происходит на олиготрофных тор-

фяниках атмосферного питания, где в результате естественного дренажа бо-

нитет древостоев не поднимается в настоящее время выше V класса, а при

исскуственном осушении .и внесении удобрения - вышеIV и лишь в отдельных

случаях - Ш класса.

Природные изменения такого большого масштаба на болотах не могли

не сопровождаться коренной перестройкой растительности и почв на окружаю-

щей территории. Можно вполне предположить, что в периоды сильных ксеро-

термов шел процесс облесения болот, а заболоченные леса превращались в ав-

томорфные.

И последний вопрос, требующий обсуждения, - это скорость торфонакоп-

ления. Большинство подсчетов по этому вопросу основано на радиоуглерод-

ных определениях в разрезах естественных торфяных обнажений. На недоста-

точную убедительность таких подсчетов мы уже обращали внимание.

В работе О.Л. Лисе и Н.А. Березиной

/1981/

приводятся данные о ско-

рости торфонакопления в мм/год, рассчитанные на основе спорово-пыльцевого

анализа разрезов, сделанных в девственных болотах в таежных подзонах.

Если проранжировать скорости торфо накопления в порядке возрастания в раз-

личные периоды голоцена, то получаются следующие ряды: подзона северной

тайги - AT..-»- ВО-**АТ^-*> SB

и

SA (скорости одинаковы); средняя тайга -

ATj-^BO-^AT—•SA-^SB;южная тайга - ВО-^АТ. и АТ

2

(скорости оди-

наковы)—^SA^^-SB. Видна отчетливая тенденция к возрастанию скорости по

мере развития голоцена. Оно и понятно. Монография написана с позиций кон-

цепции прогрессивного заболачивания.

Теперь, отвлекаясь от Западной Сибири, где такая концепция в значитель-

ной степени обязана 'гипнозу заболоченности'", обратимся к некоторым фун-

даментальным работам по северо-западу СССР, прежде всего к работам

Г.А. Елиной /1983; Едина и др., 1984/, посвященным динамике лесных и

болотных экосистем в голоцене в Карелии. Картина совершенно противополож-

ная:

ВО и AT—^SA—»-SB

f

близко совпадающая с нашими данными. Авторам

монографии, детально изучившим первичную биологическую продуктивность

лесоболотных ценозов, удалось увязать ее с накоплением органического веще-

ства в болотах в процессе голоцена. Они установили) что с SA no SB акку-

мулировалось 16% органики, с SB по AT - 15, с AT по ВО - 21%. Если

сложить эти цифры, получится 52%. Таким образом, в отрезке времени с

ВО по РВ, о котором ничего не сказано в этой цитате, сформировалась поло-

вина (48%) органики, т.е. наиболее Интенсивно процесс торфонакопления шел

действительно в самом начале голоцена. А К.Е. Иванова и Г.И. Клейменова

/1982/

прямо пишут, что на исследованном ими массиве разрастание его до

современных размеров произошло в ВО.

151

Вообще необходимо подчеркнуть, что в динамике торфонакопления еще

много неясного. Известно, что мощность торфяной залежи в абсолютно преоб-

ладающем числе случаев не превышает 5-6 м. Пока нет удовлетворительного

объяснения причинам остановки вертикального роста торфяников, но логично

предположить, что уменьшение скорости роста, так как он небесконечен, про-

исходит постепенно.

По современным представлениям /Болота Западной Сибири..., 1976;

Нейштадт, 1977; Илометс, 1980; Глебов и др., 1980; Караваева, 1982;

Елина и др., 1984; Aaby, Tauber, 1975; Zurek, 1976 /, основанным

на радиоуглеродных определениях в разных регионах лесной зоны, в зависи-

мости от типов болот и в различные периоды голоцена скорость,торфонакоп-

ления колебалась от десятых долей до 1,5-2 мм/год. В среднем ее вполне

можно принять 0,5 мм/год.

7. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЛЕСА И БОЛОТА

Материалы, обобщение которых послужило содержанием предыдущих раз-

делов книги, использовались нами для разработки классификации взаимосмен

леса и болота, неоднократно усовершенствовавшейся /Глебов, 1977, 1978;

G-lebov, 1979/. Нами сделана попытка интерпретации идей классификации в

виде экологического моделирования /Глебов, Корзухин, 1985/. Дальнейшему

его развитию посвящен настоящий раздел книги.

Согласно обзору / Mitsh et ctL, 1982/ и материалу специального сим-

позиума /Использование математического моделирования..., 1984/, сущест-

вует ряд моделей, описывающих материально-энергетический круговорот в

системе лес - болото. Эти модели являются имитационными - они оперируют

сразу большим числом переменных и пытаются описать их динамику количе-

ственно на сравнительно коротких временах (до десятков лет), а объектами

моделирования являются конкретчые биогеоценозы или небольшие болотные

массивы. Специфика же наших объектов - лесоболотных экосистем различных

рангов - состоит в том, что мы имеем динамику с несколькими характерны-

2 А

ми временами - от 10 до 10 лет и предлагаемые нами модели являются

одновременно и "точечными", бкогеоценотическими (на этом уровне описан

механизм процесса), и территориальными, поскольку они отражают подзональ-

ные особенности динамики лесоболотных биогеоценозов в средней и южной

тайге. Отличительной особенностью моделей является небольшое число спе-

циально подобранных переменных, отражающих в сжатой и рельефной форме ос-

новные закономерности взаимосмен леса и болота. Небольшое число выбран-

ных переменных позволяет нарисовать общую картину, отвлекаясь от множе-

ства мелких затеняющих ее деталей.

Под моделью здесь понимается определенный набор физически, экологи-

чески интерпретируемых переменных и т.д., связанных причинно интерпрети-

руемыми связями, выраженными на том или ином "модельном* языке. Основ-

ной целью моделирования в нашем случае является описание механизма смен

лес - болото. Что касается формы модели, наш объект представляет собой

биогеоценотическую систему. В настоящее время о ней имеется хорошая ка-

чественная, а иногда и количественная осведомленность. Все сказанное поз-

воляет остановиться на наглядном графическом способе связи переменных,

сопровождаемых написанием функциональных зависимостей в общем виде.

152

7.1.

МОДЕЛЬ ДЛИТЕЛЬНО-ВРЕМЕННОЙ ДИНАМИКИ

ВЗАИМОСМЕН ЛЕСА И БОЛОТА

Главные посылки модели таковы.

1.

Прежде всего, это экосистемные определения болот и леса. Болот-

ный биогеоценоз - несбалансированная экосистема, накапливающая торф; био-

геоценоз автоморфного леса - мезофильная, сбалансированная экосистема, в

которой количество органического вещества относительно стабильно, а вода,

поступающая в нее, тратится на транспирацию и почвенный сток. Эти опре-

деления лесного и болотного биогеоценозов относятся к экосистемам с ха-

рактерными временами существования, как правило порядка тысяч лет. Воз-

растная динамика фитомассы с характерными временами от нескольких до

сотен лет здесь усредняется и не учитывается.

2.

Результаты исследования влияния болотного процесса и трофности

почв на лесные биогеоценозы (см. разд. 5.2) и исследования первичной био-

логической продуктивности в болотных лесах (см. разд. 5.3).

Первопричина отличий лесного и болотного биогеоценозов - абиотическая,

а именно различная аэрированность почвы. Как показывает первичная продук-

тивность, механизм, обусловливающий отличительные свойства функционирова-

ния биогеоценозов, - биологический и вызван особенностями экобиоморф ра-

стений и биологического круговорота веществ, заключенных в фитомассе.

Деревья стимулируют лесо-, а гигрофиты - болотообразовательный процесс,

Повышение трофности почвы усиливает первый и ослабевает второй процесс,

как бы компенсируя фактор обильной увлажненности.

Атмосферный лес и болото связаны множеством постепенных переходов,

и, введя дискретность в естественный континуальный ряд возрастания гид-

роморфизма, целесообразно разбить его на следующие совокупности биогео-

ценозов: автоморфный лес (ЛА), заболоченный (ЛЗ), болотный (ЛБ), дре-

весное болото (БД), открытое (БО), регрессивный озерно-болотный комплекс

(ОБК). Эти образования, являющиеся звеньями временных смен леса и боло-

та,

будем называть фазами развития. Эти фазы обратимы. Фазу, возникшую

впервые, будем называть первичной и специальным значком не отмечать;

фазу, возникшую не впервые, будем называть вторичной, например Л Б ..

ВТ

Крайние звенья ряда - Л А и ОБК - относительно устойчивы к воздей-

ствию внешних агентов, что обусловлено сбалансированностью биологическо-

го круговорота. В первом случае эта сбалансированность следует из самого

определения ЛА, развивающегося эндогенно благодаря сильному эдификато-

РУ - деревьям. Во втором случае сбалансированность вызвана тем, что в

ОБК накопление торфа компенсируется его деструкцией в результате образо-

вания озер на месте болота. Как отмечалось, ОБК - климакс развития боло-

та,

дальнейшее развитие приводит уже к замене болота другим компонентом

ландшафта - озером. Все остальные фазы внутренне неустойчивы.

7.1.1.

Выбор переменных

Общий принцип выбора переменных состоит во введении как.можно мень-

шего числа переменных. Как и любая биогеоценотическая система, наш объект

требует введения как биотических, так и абиотических переменных. Поскольку

цель состояла в описании взаимной динамики древесной и болотной раститель-

ности, естественно было ввести величины m

1

, m - биомассы гигрофитных

9 Зак. 129

153

и древесных растений на единице площади. Величины пц, т

р

зависят от

климата и условий местообитания, и описание их совместной динамики требует

фактически описания сукцессионных смен деревьев и гигрофитов на временах

порядка времен жизни деревьев и гигрофитов. Нас, однако, интересуют харак-

терные времена торфонакопления - порядка тысяч лет, и столь подробное,

мелкомасштабное описание системы было бы избыточным. Для наших целей

достаточно сокращенного описания растительности одной биотической перемен-

ной P=m

1

/(m

1

+ m

0

), оказавшейся удобным биотическим показателем сос-

тояния лесоболотной системы.

Из биогеоценотических определений леса и болота ясно, что движущая

сила изменения р состоит в изменении толщины торфяной залежи h. Однако

не существует физического, экологического и других способов указать пря-

мую причинную связь между Р и h. Возникает необходимость в промежуточ-

ных переменных, обеспечивающих 'передачу влияния* роста или уменьшения

h на состояние растительности - значение Р. Согласно нашим представлени-

ям об экологических условиях корне обитаемого слоя, прямо влияющих на сос-

тояние растительности, основными такими переменными являются трофность

Т и влажность, точнее - аэрированность W. Их связь с Р осуществляется

через гидрологический режим, прежде всего через удаление или приближение

к уровню почвенно-грунтовых вод. Таким образом, в модели использованы

одна переменная для характеристики водно-воздушного режима и одна - для

минерального питания.

1.

Р - доля гигрофитов и кустарничков в общем запасе сухого вещест-

ва живой фитомассы биогеоценоза (доля древесины равна соответственно,

1 - Р).

Анализ наших и литературных (см. разд. 4.3) данных показал, что в

зависимости от конкретных экологических условий абсолютные величины су-

хого вещества древесины, с одной стороны, и гигрофитов и кустарничков -

с другой сильно варьируют. Однако оказалось, что участие гигрофитов и ку-

старничков в общем запасе фитомассы для каждой фазы развития весьма ста-

бильно. Значения Р в этих фазах равны: ЛЗ, ЛЗ - 0-fO,l; ЛБ - 0,1-?-0,5;

ВТ

ЛБ - Of 0,5; БД, БД - 0,5*0,9. Данных по БО и ОБК в литературе

ВТ ВТ

мы не нашли и условно приняли, что для БО, БО Р

=

0,9-0,95, для ОБК Р

=

=

0,95*1,0.

ВТ

Доля гигрофитов является основной переменной, для объяснения динами-

ки которой введены остальные переменные.

2.

W- аэрированность почвы, т.е. концентрации О2 в корнеобитаемом

слое почвы.

Отметим, что существует некоторое минимальное значение аэрирован-

ности W .

f

ниже которого растения существовать не могут.

3.

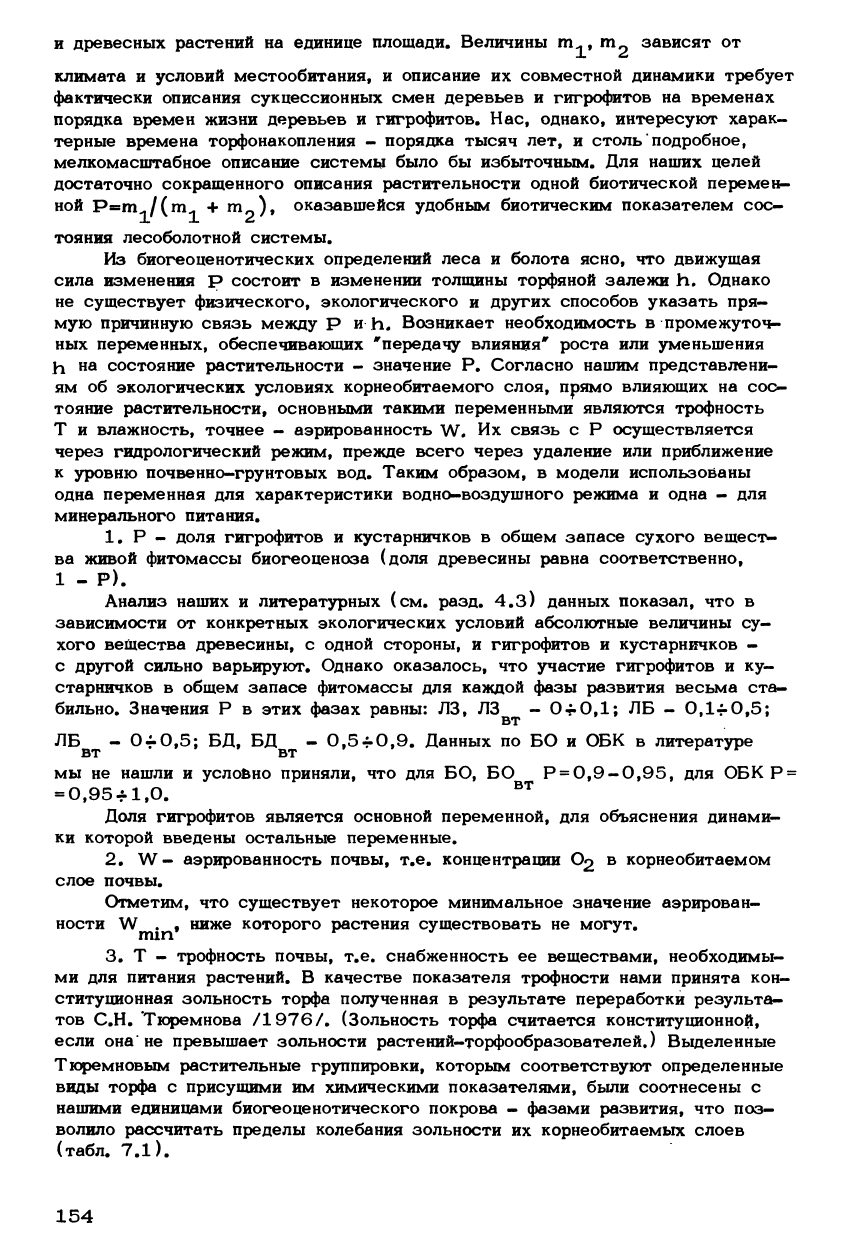

Т - трофность почвы, т.е. снабженность ее веществами, необходимы-

ми для питания растений. В качестве показателя трофности нами принята кон-

ституционная зольность торфа полученная в результате переработки результа-

тов CH. Тюремнова /1976/. (Зольность торфа считается конституционной,

если она'не превышает зольности растений-торфообразователей.) Выделенные

Тюремновым растительные группировки, которым соответствуют определенные

виды торфа с присущими им химическими показателями, были соотнесены с

нашими единицами биогеоценотического покрова - фазами развития, что поз-

волило рассчитать пределы колебания зольности их корнеобитаемых слоев

(табл.

7.1).

154

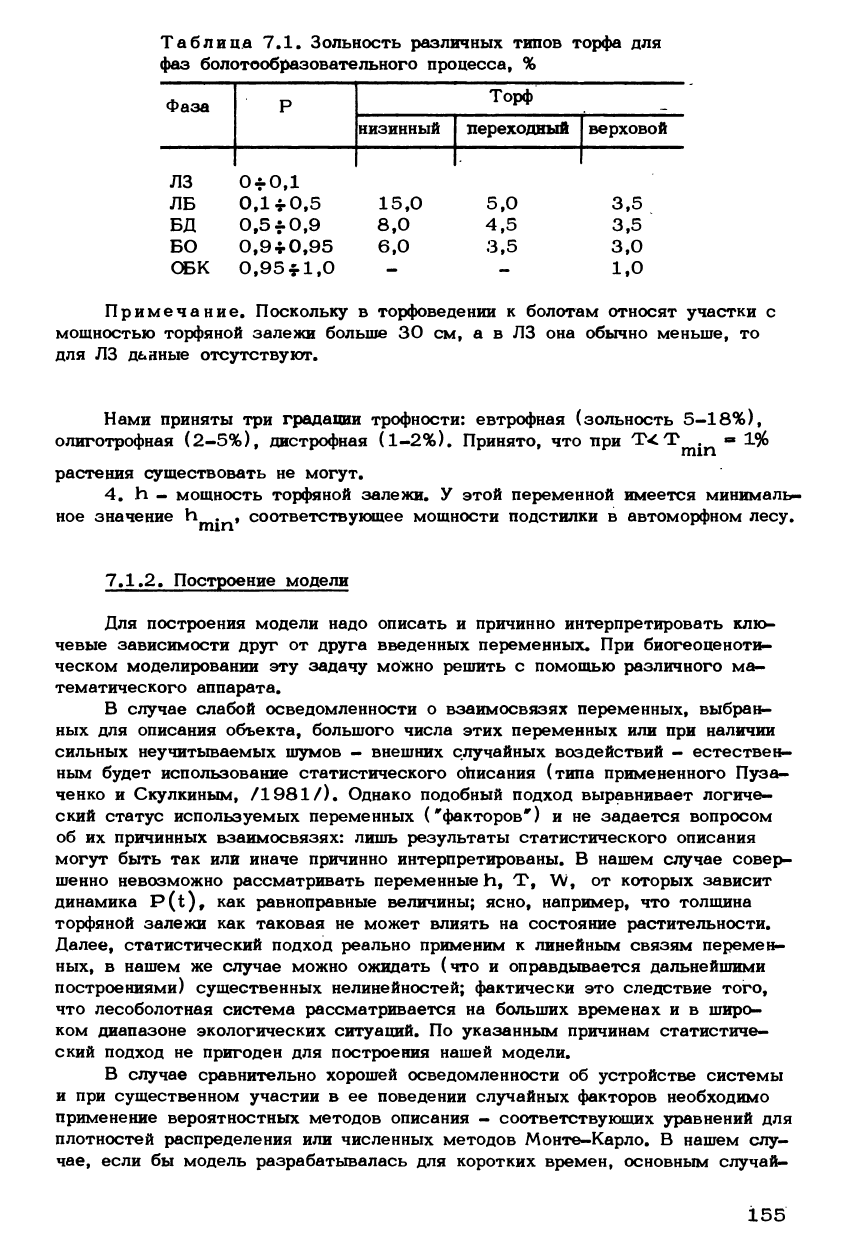

Таблица 7.1. Зольность различных типов торфа для

фаз болотообразовательного процесса, %

Фаза

Р

Торф

низинный

переходный

1

верховой

1

ЛЗ 0*0,1

ЛБ 0,1*0,5 15,0 5,0 3,5

БД 0,5 f 0,9 8,0 4,5 3,5

БО 0,9*0,95 6,0 3,5 3,0

ОБК 0,95*1,0 - - 1,0

Примечание. Поскольку в торфоведении к болотам относят участки с

мощностью торфяной залежи больше 30 см, а в ЛЗ она обычно меньше, то

для ЛЗ дьнные отсутствуют.

Нами приняты три градации трофности: евтрофная (зольность 5-18%),

олиготрофная (2-5%), дистрофная (1-2%). Принято, что при ТЧТ . « 1%

растения существовать не могут.

4.

h - мощность торфяной залежи. У этой переменной имеется минималь-

ное значение ^

m

«

n

» соответствующее мощности подстилки в автоморфном лесу.

7.1.2. Построение модели

Для построения модели надо описать и причинно интерпретировать клю-

чевые зависимости друг от друга введенных переменных. При биогеоценоти—

ческом моделировании эту задачу можно решить с помощью различного ма-

тематического аппарата.

В случае слабой осведомленности о взаимосвязях переменных, выбран-

ных для описания объекта, большого числа этих переменных или при наличии

сильных неучитываемых шумов - внешних случайных воздействий - естествен-

ным будет использование статистического описания (типа примененного Пуза-

ченко и Скулкиным, /1981/). Однако подобный подход выравнивает логиче-

ский статус используемых переменных ('факторов*) и не задается вопросом

об их причинных взаимосвязях: лишь результаты статистического описания

могут быть так или иначе причинно интерпретированы. В нашем случае совер-

шенно невозможно рассматривать переменные h, T, W, от которых зависит

динамика P(t)

f

как равноправные величины; ясно, например, что толщина

торфяной залежи как таковая не может влиять на состояние растительности.

Далее, статистический подход реально применим к линейным связям перемен-

ных, в нашем же случае можно ожидать (что и оправдывается дальнейшими

построениями) существенных нелинейностей; фактически это следствие того,

что лесоболотная система рассматривается на больших временах и в широ-

ком диапазоне экологических ситуаций. По указанным причинам статистиче-

ский подход не пригоден для построения нашей модели.

В случае сравнительно хорошей осведомленности об устройстве системы

и при существенном участии в ее поведении случайных факторов необходимо

применение вероятностных методов описания - соответствующих уравнений для

плотностей распределения или численных методов Монте-Карло. В нашем слу-

чае,

если бы модель разрабатьюалась для коротких времен, основным случай-

155

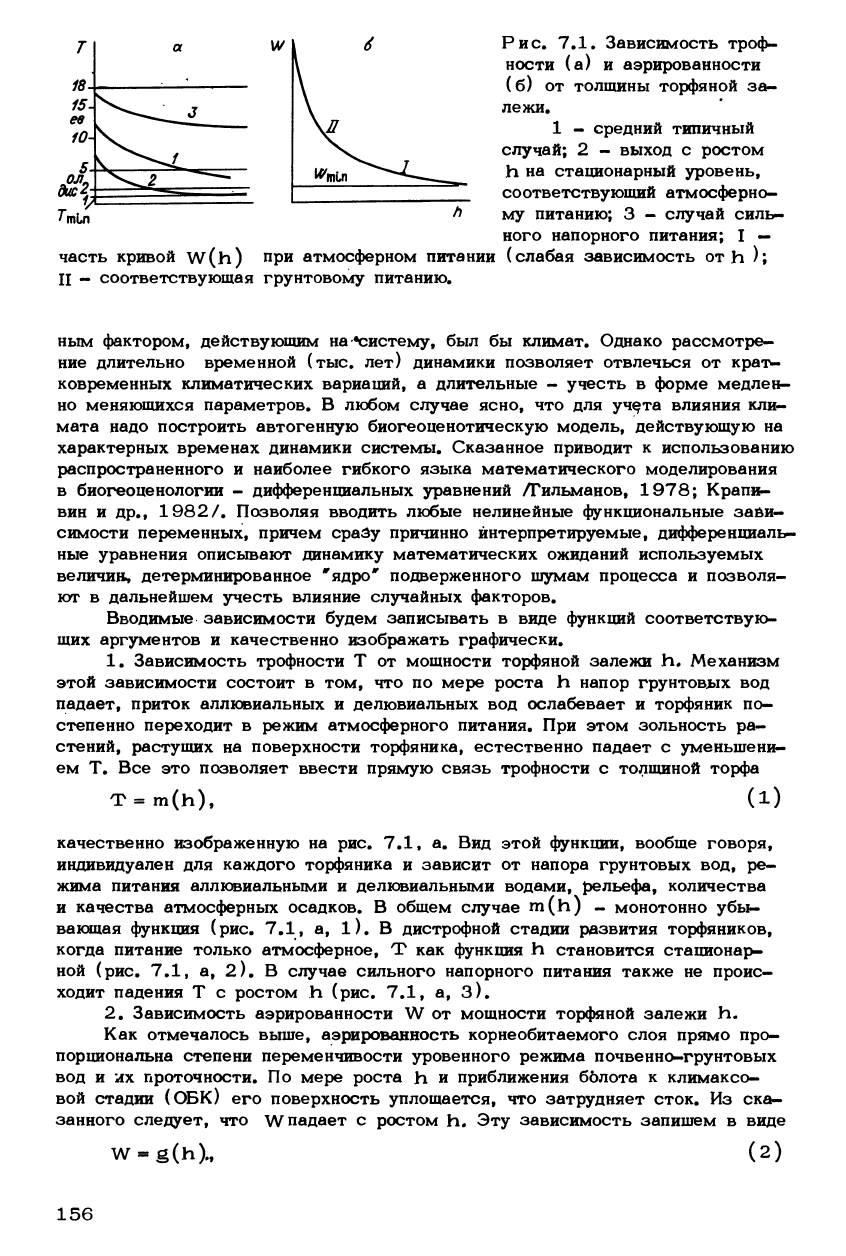

Рис. 7.1. Зависимость троф-

ности (а) и аэрированности

(б) от толщины торфяной за-

лежи.

1 - средний типичный

случай; 2 - выход с ростом

h на стационарный уровень,

соответствующий атмосферно-

му питанию; 3 - случай силь-

ного напорного питания; I —

часть кривой w(h) при атмосферном питании (слабая зависимость от h );

И - соответствующая грунтовому питанию.

ным фактором, действующим на «систему, был бы климат. Однако рассмотре-

ние длительно временной (тыс. лет) динамики позволяет отвлечься от крат-

ковременных климатических вариаций, а длительные - учесть в форме медлен-

но меняющихся параметров. В любом случае ясно, что для учета влияния кли-

мата надо построить автогенную биогеоценотическую модель, действующую на

характерных временах динамики системы. Сказанное приводит к использованию

распространенного и наиболее гибкого языка математического моделирования

в биогеоценологии - дифференциальных уравнений /Гильманов, 1978; Крапи-

вин и др., 1982/. Позволяя вводить любые нелинейные функциональные зави-

симости переменных, причем сразу причинно интерпретируемые, дифференциаль-

ные уравнения описывают динамику математических ожиданий используемых

величин, детерминированное "ядро* подверженного шумам процесса и позволя-

ют в дальнейшем учесть влияние случайных факторов.

Вводимые зависимости будем записывать в виде функций соответствую-

щих аргументов и качественно изображать графически.

1.

Зависимость трофности Т от мощности торфяной залежи h. Механизм

этой зависимости состоит в том, что по мере роста h напор грунтовых вод

падает, приток аллювиальных и делювиальных вод ослабевает и торфяник по-

степенно переходит в режим атмосферного питания. При этом зольность ра-

стений, растущих на поверхности торфяника, естественно падает с уменьшени-

ем Т. Все это позволяет ввести прямую связь трофности с толщиной торфа

T = m(h), (l)

качественно изображенную на рис. 7.1, а. Вид этой функции, вообще говоря,

индивидуален для каждого торфяника и зависит от напора грунтовых вод, ре-

жима питания аллювиальными и делювиальными водами, рельефа, количества

и качества атмосферных осадков. В общем случае m(h) - монотонно убы-

вающая функция (рис. 7.1, а, 1). В дистрофной стадии развития торфяников,

когда питание только атмосферное, Т как функция h становится стационар-

ной (рис. 7.1, а, 2). В случае сильного напорного питания также не проис-

ходит падения Т с ростом h (рис. 7.1, а, 3).

2.

Зависимость аэрированности W от мощности торфяной залежи h.

Как отмечалось выше, аэрированность корне обитаемого слоя прямо про-

порциональна степени переменчивости уровенного режима почвенно-грунтовых

вод и их проточности. По мере роста h и приближения 66лота к климаксо-

вой стадии (ОБК) его поверхность уплощается, что затрудняет сток. Из ска-

занного следует, что W падает с ростом h. Эту зависимость запишем в виде

W = g(h)., (2)

156

качественно изображенном на рис. 7.1,.б. Если питание атмосферное и по-

верхность болота плоская, то W мало и слабо зависит от h (рис. 7.1, б,

часть кривой i); если питание грунтовое, аллювиальное или делювиальное, то

W велико и сильно зависит от h (рис. 7.1, б, часть кривой II ).

3.

Зависимость скорости изменения толщины торфяной залежи от аэри—

рованности W, трофности Т и доли гигрофитов Р. Как известно, торфообразо-

вание происходит в верхнем "торфогенном" слое торфяной залежи с характв]>-

ным размером Ah порядка нескольких десятков сантиметров. В самой началь-

ной стадии заболачивания, происходящей под воздействием внешних факторов,

h зависит от Ah, так как h< Ah, и процесс идет^ на малых временах. В даль-

нейшем, после накопления торфяной залежи, h становится независимым от Ah

(так как h ^ Ah), и процесс идет на больших временах. Этот случай и рас-

сматривается в настоящей модели.

Введем скорость роста К:

K-f-r(WT)q(P), (3)

где правая часть имеет смысл прироста отмершей биомассы в единицу вре-

мени на единице площади болота.

Изменение W, Т влияет одновременно на скорость двух разнонаправлен-

ных процессов: синтез живой фитомассы (тем самым на отпад и опад) и раз-

ложение отпада и опада. В экстремальных экологических условиях, когда ра-

стения существовать не могут, обе эти скорости равны нулю, так что и ско-

рость прироста торфа равна нулю: r(w . ,T)=r(w, T . )«&Эта скорость

равна О и в фазе ЛА - из-за сбалансированности круговорота фитомассы.

Сделаем теперь центральное для модели предположение о влиянии W, Т,

на скорость роста h*. При значениях W. Т. близких к W . , Т . , г >

О

—

• • nun nun

это следует из устойчивости ОБК как климаксного состояния. При значениях

W, Т, близких К тем, которые соответствуют Л А, г <0

—это

следует из

устойчивости Л А. Из соображений непрерывности r(w, T) должны существо-

вать промежуточные, граничные значения W, Т, при которых г=0. Обозначим

их w*

t

T*

f

а граничную кривую r(w , Т*)=0 через Г. Ясно что r(w<

<W*, T<T*)>0; r(w>W*

f

Т>Т*)<0. Так как повышение трофности и

аэрированности способствует доминированию лесной растительности, то гра-

ничное значение W* уменьшается с ростом Т , т.е. зона существования ле-

са по координате W расширяется. Это значит, что вдоль граничной кривой

dT/dwI

r

< О.

Равновесное значение h=hmin» свойственное Л А, достигается на неко-

торой линии Ф, задаваемой равенством r(w, Т)=0 и лежащей на плоскости

W, Т правее кривой Г (уточнение расположения Ф дано в объяснении зави-

симости (4)).

Зависимости К от Р* Так как гигрофиты замедляют биологический

круговорот и тем самым увеличивают скорость роста h, это позволяет счи-

тать,

что q(P) монотонно растет с ростом Р, причем ясно, чтоя(о)

Ф

О.

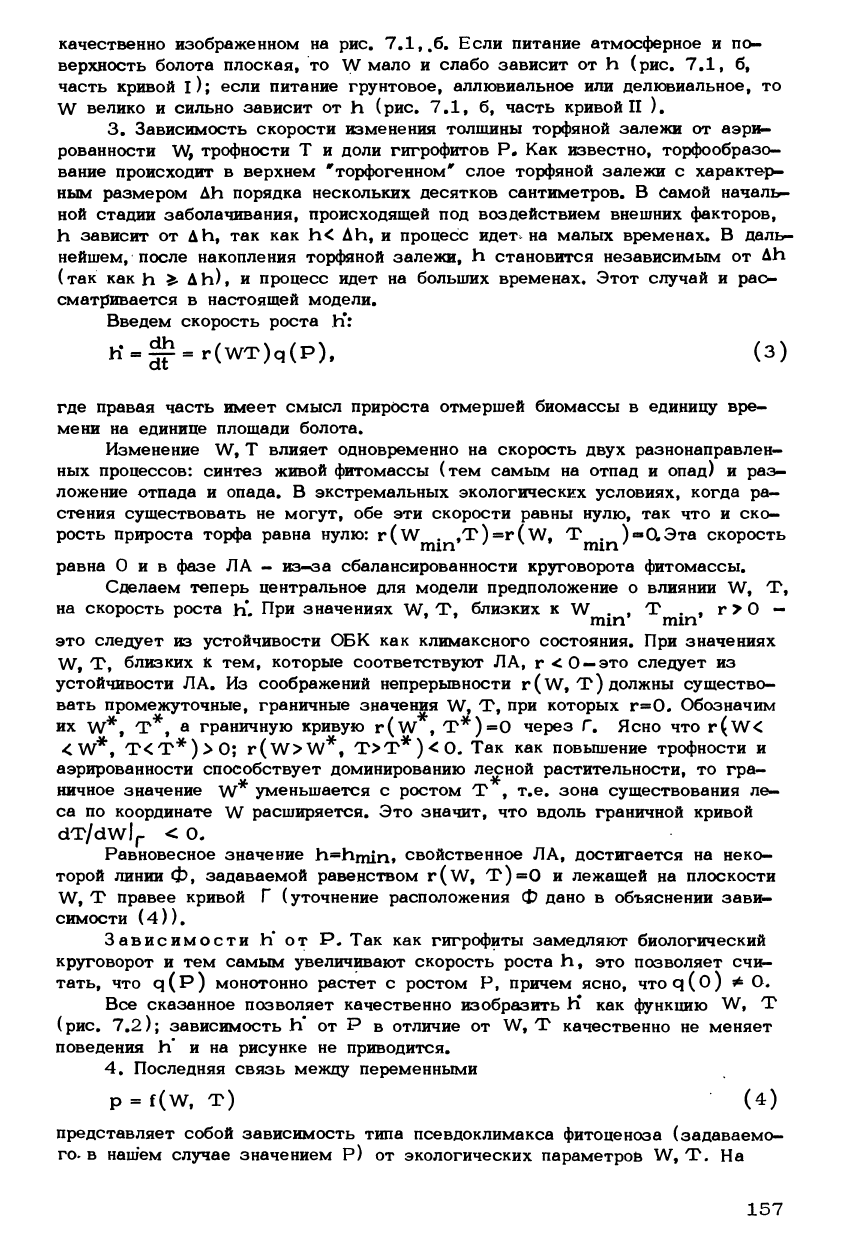

Все сказанное позволяет качественно изобразить К как функцию W, Т

(рис. 7.2); зависимость h" от Р в отличие от W, Т качественно не меняет

поведения h" и на рисунке не приводится.

4.

Последняя связь между переменными

p = f(W, T) (4)

представляет собой зависимость типа псевдоклимакса фитоценоза (задаваемо-

го-

в нашем случае значением Р) от экологических параметров W, Т. На

157

И/min

Рис. 7.2. Качественный вид скорости

роста торфяной залежи как функции W,

'Т.

Г - сепаратриса, отделяющая зоны

притяжения леса и болота; ф - кривая

стационарных состояний, соответствую-

щая ЛА; R - кривая Т ( w), задающая

траекторию конкретной системы; W*»

Т* - граничные значения W, Т на этой

кривой*

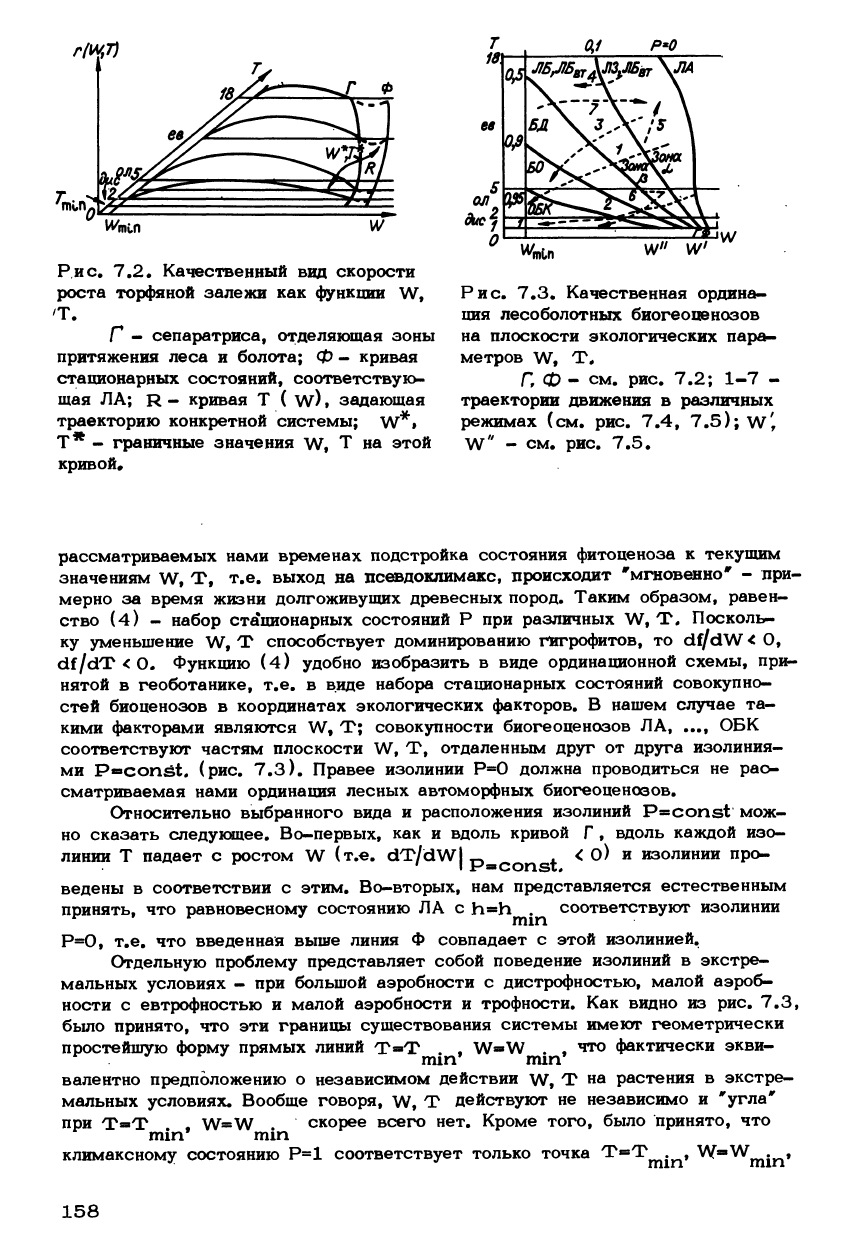

Рис. 7.3. Качественная ордина-

ция лесоболотных биогеоценозов

на плоскости экологических пара-

метров W, Т.

Г,

Ф - см. рис. 7.2; 1-7 -

траектории движения в различных

режимах (см. рис. 7.4, 7.5); w',

W" - см. рис. 7.5.

рассматриваемых нами временах подстройка состояния фитоценоза к текущим

значениям W, Т, т.е. выход на псевдоклимакс, происходит 'мгновенно* - при-

мерно за время жизни долгоживущих древесных пород. Таким образом, равен-

ство (4) - набор стационарных состояний Р при различных W, Т, Посколь-

ку уменьшение W, Т способствует доминированию гигрофитов, то df/dW

<

О,

df/dT

<

0. Функцию (4) удобно изобразить в виде ординашюнной схемы, при-

нятой в геоботанике, т.е. в виде набора стационарных состояний совокупно-

стей биоценозов в координатах экологических факторов. В нашем случае та-

кими факторами являются W, Т; совокупности биогеоценозов Л А, ..., ОБК

соответствуют частям плоскости W, Т, отдаленным друг от друга изолиния-

ми P»con£t. (рис. 7.3). Правее изолинии Р=0 должна проводиться не рас-

сматриваемая нами ординация лесных автоморфных биогеоценозов.

Относительно выбранного вида и расположения изолиний P=const мож-

но сказать следующее. Во-первых, как и вдоль кривой

Г

, вдоль каждой изо-

линии Т падает с ростом W (т.е. dT/dW|

p

< о) и изолинии про-

ведены в соответствии с этим. Во-вторых, нам представляется естественным

принять, что равновесному состоянию ЛА с h=*h . соответствуют изолинии

Р=0,

т.е. что введенная выше линия Ф совпадает с этой изолинией.

Отдельную проблему представляет собой поведение изолиний в экстре-

мальных условиях - при большой аэробности с дистрофностью, малой аэроб-

ности с евтрофностью и малой аэробности и трофности. Как видно из рис. 7.3,

было принято, что эти границы существования системы имеют геометрически

простейшую форму прямых линий Т=»Т . , W=»W . , что фактически экви-

min min

валентно предположению о независимом действии w, T на растения в экстре-

мальных условиях. Вообще говоря, W, Т действуют не независимо и 'угла*

при Т=»Т . W=W скорее всего нет. Кроме того, было принято, что

min min

климаксному состоянию Р=1 соответствует только точка ТвТ^.^, ^"^min*

158

откуда следовало, что изолинию с Р<1 пересекают граничные прямые Т=Т .

W=W

m

i

n

. Вполне возможно, что на самом деле имеется изолиния Р=1, так

что таких пересечений нет, и изолинии с Р< 1 асимптотически стремятся к

Р=1.

Все эти возможности требуют специального обсуждения, основанного на

сведениях об экологии растений и фитоценозов в экстремальных состояниях.

Кроме того, неизвестно, каков знак второй производной вдоль изолиний

d T/dW | р

в со

А» т.е. выпуклы они или вогнуты, и меняет ли эта про-

изводная знак, т.е. есть ли перегибы. Как видно из рис. 7.3, мы приняли

вариант вогнутых изолиний без перегибов.

Заканчивая построение модели, отметим принципиальную разницу между

введенными зависимостями (l), (2) и (3), (4). Первые две имеют 'инди-

видуальный* характер, соответствующий топологическим условиям конкретно-

го местообитания (например, режиму водного питания, уклонам почвенной по-

верхности и др.). Вторые имеют 'универсальный* характер в рамках предпо-

ложений, сделанных при их построении, и могут быть применены ко всем

лесоболотным биогеоценозам, находящимся на территории, в пределах которой

можно считать постоянными внешние климатические параметры. Построение

именно этих универсальных зависимостей должно быть первым шагом в воз-

можной привязке модели к конкретной территории.

7.1.3.

Применение модели

Общая схема работы модели такова (см. рис. 7.2). Если начальные зна-

чения экологических параметров W^=w(t=o), TOs»T(t=o) заданы левее

сепаратрисы Г, то Н> О, h растет, W, Т уменьшаются согласно (l), (2),

Р падает согласно (4), и система приходит в состояние Р=1. Если W^

t

T°

лежат правее кривой Г, то

]г\<

О, h уменьшается, W, Т растут, Р уменьша-

ется,

происходит разрушение торфяной залежи с облесением, h-*-h . . Пу-

тем варьирования начальных условий, вида функций (l), (2) и учета внеш-

них воздействий модель позволяет описать основные виды смен 'лес - боло-

то'.

Эти смены состоят (в тех или иных комбинациях) из трех элементарных

динамических процессов: 1) лесо-»-болотного длительно-временного эндогене-

за (тип динамики 1, сокращенно - ТД-1), характеризуется ростом Р и h; 2)

болотно-^лесного длительно-временного экзогенеза (тип динамики 2 - ТД-2),

характеризуется уменьшением Р и h; 3)

болотно—•*

лесного длительно-времен-

ного торфоаккумулятивного экзоэндогенеза (тип динамики 3 - ТД-3), харак-

теризуется уменьшением Р и ростом h.

7.1.3.1.

Динамика лево —• болотного

торфоаккумулятивного эндогенеза (ТД-1)

Главное в содержании ТД-1 - торфонакопление и эволюция биогеоцено-

зов от Л А к ОБ К. ТД-1 свойственны следующие основные случаи.

Для среднего случая (см. рис. 7.3-7.4, траектория l) принимаем, что

время прохождения всех фаз одинаково и развитие прошло через три стадии

трофности - евтрофную, олиготрофную и дистрофную. Типичное время прохож-

дения всей последовательности стадий ЛА—^ОБК составляет 5-9 тыс. лет,

а средняя скорость роста h- порядка 0,5 мм/год.

На севере в более суровых условиях, а также при снижении начальной

трофности сокращается время прохождения лесных фаз и растягивается - бо—

159

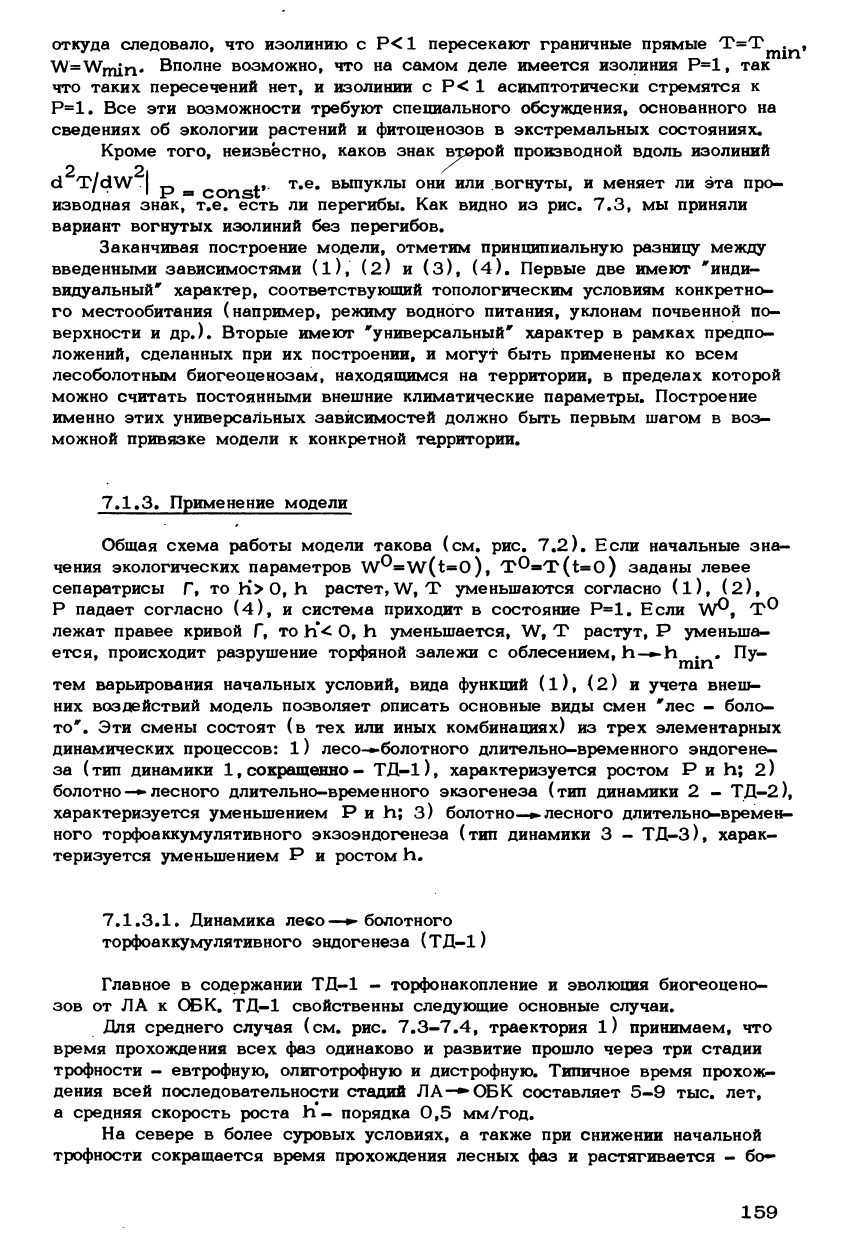

Рис. 7.4. Тип динамики 1 системы лес - болото при

различных режимах водного питания.

1 - средний вариант с прохождением всех ста-

дий трофности; 2 - заболачивание в. олиготрофных и

3 - в евтрофных условиях; 4 - при сильном напо]>-

ном питании. Соответствующие траектории на плоско-

сти W, Т показаны на рис. 7.3.

лотных, а на юге при повышении трофности - наоборот.

В крайних олиготрофных условиях, например когда

заболачивание начинается на бедных перемытых занд-

ровых песках, евтрофная стадия отсутствует и растя-

жение болотных фаз максимально (см. рис. 7.3-7.4,

траектория 2). В евтрофных условиях при напорном

грунтовом или пойменном питании отсутствует олиго-

трофная стадия. При этом трофность в процессе развития почти не меняется,

так что нет условий для образования ОБК, и болотообразовательный процесс

останавливается в фазе БО (см. рис. 7.3-7.4, траектория 3).

При особенно высоких WRT болотообразовательный процесс может

вообще не выйти из фазы первичного болотного леса (см. рис. 7.3-7.4, тра-

ектория 4).

На рисунках не показана динамика аэробности почвы W, поскольку на

существующем уровне развития болотоведения нет способа ее ретроспектив-

ного измерения.

7.1.3.2. Динамика болотно—••лесного

торфодеструктивного экзогенеза (ТД-2)

ТД-2 противоположен предыдущему и состоит в эволюции от любой ле-

соболотной фазы в направлении ЛА с разрушением торфяной залежи за счет

окисления органики и эрозии. Соответственно происходит уменьшение Р, h

и рост w

f

Т. Естественно, этот процесс может идти лишь после накопления

торфа в результате ТД-1 и ТД-3 и вызывается экзогенными причинами, ве-

дущими к осушению болота: естественный дренаж в результате аридизации

климата, понижение базиса эрозии или положительные тектонические движе-

ния земной поверхности, длительный искусственный дренаж.

С точки зрения модели при экзогенезе система насильственно приводит-

ся и затем удерживается в области 'притяжения* ЛА - правее линии Г, что

может быть осуществленно изменением w„

На севере и в олиготрофных условиях экзогенез в современное время

не наблюдается, но в прошлом был широко распространен, о чем свидетель-

ствуют климатически обусловленные потепления, в которых сформировались

пограничные горизонты торфа (см. разд. 6.2).

На юге и в евтрофных условиях, где позиции леса устойчивее, этот про-

цесс распространен относительно широко, в частности в южно-таежной подзоне

Западной Сибири (см. разд. 4.2, рис. 7.3, 7.5, траектория 5).

Разумеется, возможны и другие варианты динамики.

7.1.3.3. Динамика болотно—*•лесного длительно-временного

торфоаккумулятивного экзоэндогенеза (ТД-3)

ТД-3 занимает промежуточное положение между двумя предыдущими.

160