Фарино Е. Введение в литературоведение

Подождите немного. Документ загружается.

572

На композиционном уровне вторая строфа относится к первой как экспла-

нанс к экспланандуму. Повторяя ее, она одновременно и эксплицирует ее со-

держание (это одна из причин отмеченной выше возрастающей опознаваемости

и конкретности). Анафора «Это... Это...» является с данной точки зрения зна-

ком семантического равенства (у Цветаевой тут могло бы быть двоеточие и кон-

струкция типа 'Воронье/Ужас: октябрь: жуть'). Атрибутированный способно-

стью 'кружиться', «октябрь» должен быть выводим из мотивики первой строфы.

Кроме того, сам окруженный словоформами, содержащими зеркальное 'уж —

жу', он должен быть 'центром' этого энантиоморфизма, т. е. играть роль транс-

формирующего и выявляющего сущность звена. В рамках данных строф «ок-

тябрь» как будто связан только со словоформой «когтях» по своему звуковому

составу. Разгадка этого особого положения «октября» покоится как в корне

'круг' в словах «кружевных» и «кружится», так и в этимоне самого слова «ок-

тябрь» — оно восходит к лат. octöber — буквально 'восьмой', от octö — 'во-

семь'

Будучи 'восьмеркой', «октябрь» повторяет в себе и 'кружева' и 'кружение'

Но это не обычная 'восьмерка', а системная пастернаковская 'восьмерка' или

'8' В Апеллесовой черте она знаменует собой «восьмой номер» в «гостинице»,

где остановился поэт Гейне, и означает: 'локус трансформации', 'стихогенный

локус', 'вечность', 'бесконечность' В других вещах Пастернака 'восьмерка' —

атрибут или даже сущностное содержание 'зимы', 'центр времени и мира', од-

ним своим состоянием означающий 'смерть', а другим — 'выход в запредель-

ное' Такова, в частности, метель в Охранной грамоте (глава 8 части первой),

означающая переломный момент в жизни «Я» — отказ от прежних занятий и

выезд в Марбург:

[...] Поднявшийся ветер стал шпарить февральскою крупою. Она ложилась на землю пра-

вильными мотками, восьмеркой. Было в ее яростном петляньи что-то морское. Так, мах к маху,

волнистыми слоями складывают канаты и сети.

Введение «октября» в этот программный для раздела Книга степи текст оз-

начает еще и другое: будучи 'восьмым', «октябрь» носит в себе числовое обо-

значение августа. Пастернаковский же «август» — месяц Преображения, при

этом и 'преображения' = 'смерти-воскресения' пастернаковского «Я» и пастер-

наковского «поэта». Все самые существенные трансформации и преображения

лирического «Я» Пастернака (в том числе и Юрия Живаго — см. в его стихах

Август) соотносятся как раз с 'августом' В детстве в день Преображения Пас-

тернак упал с лошади, которая его чуть не убила, сломал ногу, и это радикально

повлияло как на его судьбу, так и на мироощущение. Отсюда мотив «августа» и

«творчества» систематически сопровождается у Пастернака мотивом 'хромоты'

и 'коня' Так вот, в последних строфах разбираемого До всего этого была зима и

появляются мотивы «копыт» и «удил».

573

Очередной текст Книги степи — Из суеверъя говорит о 'весталке' (видимо,

Музе), которая «Как с полки, жизнь мою достала И пыль обдула», после чего

следует выход в 'жизнь-поэтическую стихию'

'Весталка' и мотивы «копыт» и «удил» подсказывают, что «октябрь» мыс-

лится тут также и как римский обряд жертвоприношения коня, т. е. Equus

October — 'октябрьский конь' Аналогичный обряд существует и у славян. Он

связан с меной года, меной мира. Кроме того, славянский октябрь связан с По-

кровом и с Параскевой Пятницей, а в языческом варианте — с Мокошью. Зная

этот контекст, теперь несложно понять наличный тут мотив 'ужа' ('змея') и

трансформацию в «жуть». 'Уж', выводясь из 'кружев' и будучи таким же симво-

лом 'вечности' ('восьмерки'), выводится так же и из «Воронья» — птица и змея

в народной культуре эквивалентны (см.: Цивьян 1984).

«Октябрь», таким образом, является тут трансформирующей катахрестиче-

ской точкой, временно самой опасной — знаменующей собой 'смерть', но

'смерть', предполагающую 'перерождение' или пастернаковское «второе рож-

дение». Вот поэтому в третьей строфе тот же «октябрь» выглядит уже иначе:

Что ни просьба, что ни стон,

То, кряхтя,

Заступаются шестом

За октябрь.

И в заключение этого разбора уместно еще напомнить, что мотив

'ужас/змея' в ином варианте повторяет тут открывающее весь сборник Сестра

моя — жизнь стихотворение Памяти Демона и 'адскую' мотивику программно-

го Про эти стихи.

Итак, дискретность одного уровня текста снимается на другом уровне орга-

низации этого текста (вторая строфа не аддитивна по отношению к первой —

она ее повтор и экспликация). Тем не менее она не ликвидируется: «художест-

венное» содержание текста возникает за счет обоих типов организации одно-

временно. Более того, языковой материал (равно как и мотивный состав) одного

и того же текста подчинен нескольким организациям одновременно и поэтому

подлежит многократному прочтению. Так, например, слово «кружевных» в сти-

хотворении До всего этого была зима мы читали в разных сочетаниях, в разных

парадигмах: раз в ряду слов с аналогичным звуковым составом, другой — в ряду

мотивов с аналогичным признаком, третий — в парадигме родственных этимо-

нов, иной раз — в парадигме родственных мотивов в системе Пастернака или в

актуализованной Пастернаком системе культурных эквиваленций. Это значит,

что в разобранном стихотворении Пастернака по одному и тому же материаль-

ному «каналу» передается несколько сообщений одновременно. Расчленимость

на звуки и слова заменяется здесь расчленимостью на свойства звуков и слов,

вместо синтагматической дискретности языкового материала появляется здесь

дискретность иерархическая. И это именно обстоятельство способствует одно-

временной передаче «на одном канале» нескольких параллельных сообщений, а

этим самым и передаче недискретного (нерасчлененного) состояния мира.

574

Но надо все-таки сказать, что литература не особо заинтересована имитаци-

ей недискретности и континуальности мира. Она не строит его копии, она мир

моделирует. Мир же литературы прежде всего семантичен. Разработка семанти-

ки — ее экспликация или ее компликация — вот основная область литературы.

Поэтому проблема дискретности или недискретности, соположенности или од-

новременности семантики и ее диахронических состояний выдвигается в лите-

ратуре на первое место. Но она, что отчасти было показано на примере Пастер-

нака, решается уже совершенно иными путями.

Пока же остановимся на другом, более простом — на связи с вводимым в

текст миром.

Чтобы осуществить непрерывность и симультанность на уровне слова, лек-

сика текста должна, как уже говорилось, повторить по крайней мере один из

признаков называемого объекта, с одной стороны, а с другой — одним словом

(одной единицей) назвать по крайней мере два разных признака объекта. Первое

нам уже хорошо знакомо. Второе — частично (см. 3.1 и 5.0). Сюда же, по вто-

рому, относятся и операции на морфологическом уровне, на уровне, который

позволяет создавать новые лексические единицы, относимые, как правило, к

идеологизмам. Приведем два стиха из Песни мирязя Хлебникова:

Скакотствует плясавица вокруг весеннего цветка.

[...]

Низ же зарос грустняком.

Слово «плясавица» — не неологизм, оно архаично и означает 'танцовщи-

цу' Но ввиду его редкого употребления и ввиду того что оно употреблено

Хлебниковым, т. е. включено в систему его особо конструированной и особо

понимаемой лексики, оно 'перечитывается' как неологизм, как контаминация

двух слов: 'танцовщица', ('танцующая женщина') и 'красавица' Слово же «гру-

стняк» — неологизм, окказионально созданный Хлебниковым. Но благодаря

своей прозрачной морфологической структуре и благодаря вхождению в кон-

текст 'низ зарос...', оно прочитывается как объединение в одной лексеме двух

нормативных, обозначающих 'лозняк, ивняк' и 'грустный' Надо, однако, ска-

зать, что и Хлебников не стремится к созданию 'объемного' мира. Хлебников,

что уже неоднократно говорилось, — аналитичен. Поэтому его неологизмы, хо-

тя и бывают 'симультанными', а этим самым иначе перекраивают семантическое

пространство унаследованного языка, задаются совершенно иной целью — они

стремятся снять план выражения и стать чистыми семами. Один из способов

быть 'семой' — иметь прозрачную и понятную морфологическую структуру

или, иначе, по тогдашней терминологии и поэтов и лингвистов, — прозрачную

внутреннюю форму. То, что воспринимается нами как неологизм, у Хлебникова

являет собой именно искомую внутреннюю форму, и это не «лексема», а 'сема',

не единица речи (parole), а единица языка (langue). Точно так же поступает

Хлебников и тогда, когда подменяет общепринятые слова своими (или диалект-

575

ными) без контаминации двух или более смыслов. Замена нужна исключительно

из-за прозрачности их семантики. Ср. его предложения заменить такие слова,

как «актер», «режиссер», «автор», и «поэт» следующими:

«Актер» — 'ликодай', 'личага', 'лице-мен', 'тело-мен', 'ликоноша', 'облик-

мен', 'рожух', 'ликавый', 'игрец', 'личар', 'ликарь', 'переоблач', 'перевоплащ',

'передеплащ';

«Режиссер» — 'воляр', 'волхв';

«Автор» — 'дей', 'делач', 'словач';

«Поэт» — 'небогрез', 'мечтистей', 'песниль', 'грезан', 'небеснязь' (см.

письма Хлебникова от 19 и 22 августа 1913 года к А. Е. Крученых в: Хлебников

1972, т. III: 5, с. 299-300).

Короче говоря, это слова самодешифрующиеся, и по идее дол-

женствующие вскрывать (эксплицировать) структуру называемого ими явления.

Вместо того чтобы вводить симультанность на уровне мира, они вводят струк-

туру этого мира (то же самое явление мы наблюдали, разбирая Сестры-Молнии).

Хлебниковские структуры-неологизмы не распадаются на дискретный поток по

другой причине: они стоят на месте 'сем' как одно целое. Будучи же в позиции

предикатов, они, несомненно, распались бы.

В данном случае работает тот механизм рекуррентности, о котором говори-

лось в 5.10 Механизм, благодаря которому синтаксический предикат превраща-

ется в дублирующий атрибут и в сущностную его сему. Синтаксис не обеспечи-

вает ни непрерывности, ни симультанности. Тут нужны внесинтаксические

операции на этом же синтаксисе. Поскольку они довольно детально обсужда-

лись в 5.10, здесь уместно о них только напомнить. Более же детальная и научно

строгая разработка этой проблемы — дело будущего.

На фонетическом, морфемно-лексическом и синтаксическом уровнях несо-

ответствие между недискретностью мира и дискретностью и линейностью язы-

кового материала обычно почти не ощущается. Это несоответствие замечается

лишь тогда, когда оно снимается, когда высказывание о мире перестраивается

согласно требованиям мира. На уровне текста как значимой единицы это соот-

ветствие значительно заметнее: повествование об одном герое или событии пре-

рывается и начинается повествование о другом герое и другом событии, проте-

кающем параллельно первому. Чаще всего в таких случаях вводятся в текст

инородные по своему статусу регулирующие восприятие читателя обороты ти-

па: «в то время как», «одновременно», «а в другом месте», «тем временем» и

т. п. Но возможно ли вообще преодоление линейности и дискретности на тек-

стовом уровне? А если так, то при каких условиях?

Ответ, как нам кажется, довольно прост: текст или по крайней мере часть

текста должны быть построены так, чтобы они описывали (изображали) или

конструировали два или несколько явлений (миров, сообщений) одновременно.

Осуществляется это тоже просто: текст с его миром включительно должен быть

выражен на двух языках единовременно, причем тут должен совпадать план вы-

ражения языков и расходиться их семантика, т. е. это должны быть языки-

576

омонимы. Таковы многие тайные языки (от воровских жаргонов начиная) и та-

ковы тексты эзотерических культур. Они либо рассчитаны на особое чтение, на-

пример по принципу палиндрома, в обратную сторону, или же реализованы в

единицах с договоренным иным значением. В частности, таковы алхимические

тексты-формулы реакций: на одном языке они читаются как некая сказка, а на

другом — как описание химического процесса. Но тут надо этот аспект под-

черкнуть особо, тексты эзотерических культур рассчитаны только на одно чте-

ние, а не на два одновременно. Непосвященного вводят в заблуждение — выда-

ют ему сказку (второй текст не только от него скрыт, но и не предполагается —

не желательно, чтобы посторонний догадывался вообще о существовании тай-

ного другого прочтения). Посвященному же адресуется второй, тайный, текст.

Первый он может читать, но он функционирует в данном случае как не-

сообщение. Нам же интересны тексты с двойным прочтением. О палиндромах

мы уже говорили в 6.3 Перейдем теперь к образованиям не палиндромным. Сна-

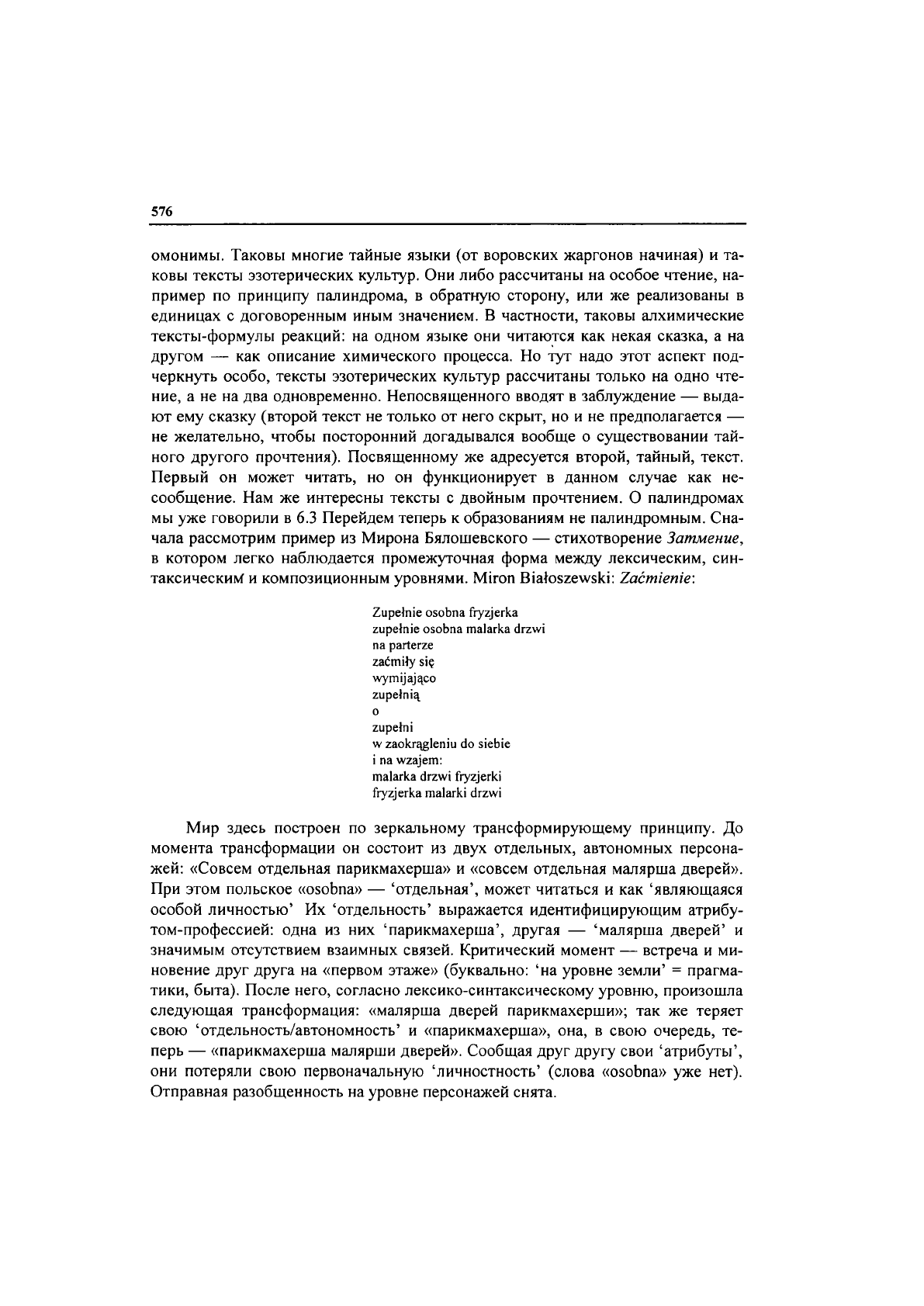

чала рассмотрим пример из Мирона Бялошевского — стихотворение Затмение,

в котором легко наблюдается промежуточная форма между лексическим, син-

таксический и композиционным уровнями. Miron Białoszewski: Zaćmienie:

Zupełnie osobna fryzjerka

zupełnie osobna malarka drzwi

na parterze

zaćmiły się

wymijająco

zu pełnią

0

zupełni

w zaokrągleniu do siebie

1

na wzajem:

malarka drzwi fryzjerki

fryzjerka malarki drzwi

Мир здесь построен по зеркальному трансформирующему принципу. До

момента трансформации он состоит из двух отдельных, автономных персона-

жей: «Совсем отдельная парикмахерша» и «совсем отдельная малярша дверей».

При этом польское «osobna» — 'отдельная', может читаться и как 'являющаяся

особой личностью' Их 'отдельность' выражается идентифицирующим атрибу-

том-профессией: одна из них 'парикмахерша', другая — 'малярша дверей' и

значимым отсутствием взаимных связей. Критический момент — встреча и ми-

новение друг друга на «первом этаже» (буквально: 'на уровне земли' = прагма-

тики, быта). После него, согласно лексико-синтаксическому уровню, произошла

следующая трансформация: «малярша дверей парикмахерши»; так же теряет

свою 'отдельность/автономность' и «парикмахерша», она, в свою очередь, те-

перь — «парикмахерша малярши дверей». Сообщая друг другу свои 'атрибуты',

они потеряли свою первоначальную 'личностность' (слова «osobna» уже нет).

Отправная разобщенность на уровне персонажей снята.

577

На композиционном же уровне текста создана такая ситуация, как 'встреча-

совмещение', как 'взаимоналожение' встретившихся фигур (типа затмения

солнца или луны). Это манифестируется, между прочим, седьмым стихом, со-

стоящим из одного «о» (которое значит 'во время'). Данное «о» своим графиче-

ским начертанием реализует смысл прежней лексемы «затмились» и предва-

ряющей «совместностью». Позже оно само будет эксплицировано как

«совместность» и «закругляясь в себе и взаимно». Само собой разумеется, что

данный эффект совмещения обоих персонажей в одном текстовом плане выра-

жения, тут в одном «о», возможен лишь при графическом восприятии текста —

при его фоническом восприятии этот эффект будет потерян. Короче говоря,

один и тот же контур, созданный 'встречей-совмещением', может читаться и как

контур «парикмахерши», и как контур «малярши дверей», и как некая новая фи-

гура, объединяющая свойства обеих. Кстати, данное явление хорошо известно

по рисункам экспериментальной психологии, по графике, живописи (особенно у

Picasso и Vasareli), по фотографиям и кино (так называемая «двойная экспози-

ция»). Однако, как мы уже сказали, это происходит на уровне самого мира. В

рамках речевой реализации — только в графеме «о» и затем в двух последних

стихах с их конструкцией удвоенной атрибуции.

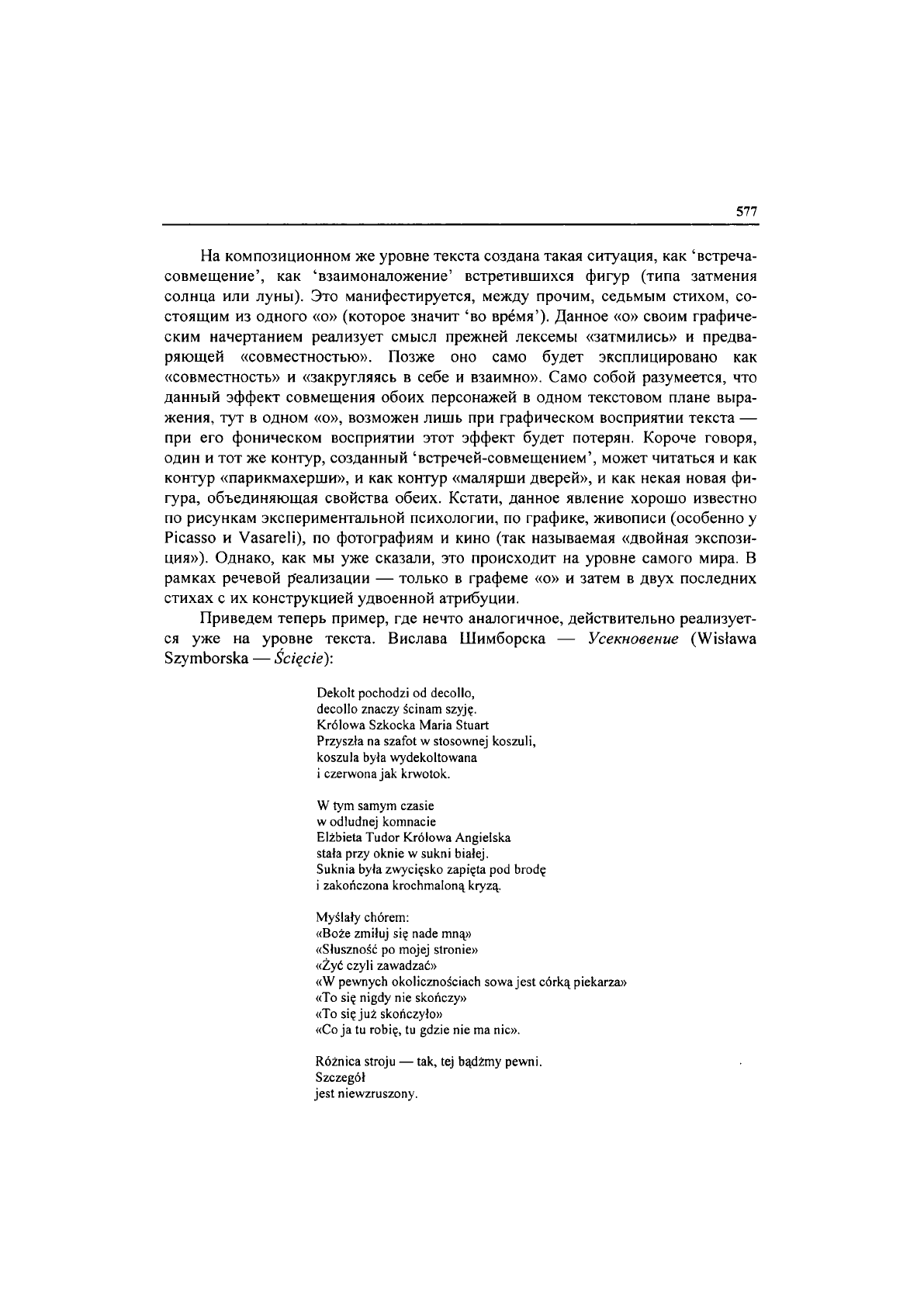

Приведем теперь пример, где нечто аналогичное, действительно реализует-

ся уже на уровне текста. Вислава Шимборска — Усекновение (Wisława

Szymborska — Ścięcie):

Dekolt pochodzi od decollo,

decollo znaczy ścinam szyję.

Królowa Szkocka Maria Stuart

Przyszła na szafot w stosownej koszuli,

koszula była wydekoltowana

i czerwona jak krwotok.

W tym samym czasie

w odludnej komnacie

Elżbieta Tudor Królowa Angielska

stała przy oknie w sukni białej.

Suknia była zwycięsko zapięta pod brodę

i zakończona krochmaloną kryzą.

Myślały chórem:

«Boże zmiłuj się nade mną»

«Słuszność po mojej stronie»

«Żyć czyli zawadzać»

«W pewnych okolicznościach sowa jest córką piekarza»

«То się nigdy nie skończy»

«То się już skończyło»

«Co ja tu robię, tu gdzie nie ma nic».

Różnica stroju — tak, tej bądźmy pewni.

Szczegół

jest niewzruszony.

578

В первых двух строфах даны два исторических персонажа — Королева

Шотландии Мария Стюарт и Королева Английская Елизавета Тюдор. Они даны

разрозненно, в разных костюмах, в разных локусах (первая «пришла на эша-

фот», вторая — «в безлюдной палате»), но в одно и то же время. Разрозненность

смягчается композиционным уровнем текста: обе первые строфы образуют

энантиоморфную структуру — вторая строфа являет собой повтор первой, но с

обратным знаком. На уровне мира это оборачивается вхождением обоих персо-

нажей в одну и ту же парадигму, в которой они занимают зеркально противопо-

ложные (полярные) позиции. Содержание же этих позиций выражено костюма-

ми обеих Королев. Костюмы, будучи атрибутами носителей, являются

одновременно и сущностными двойниками носителей.

Костюм Марии Стюарт конституирует ее как 'жертву': «на эшафот» она

пришла в «красной как кровотечение» «декольтированной рубашке», где даже

'декольте' — семантический повтор 'жертвы, казненного', и не только потому,

что исторически в ритуале казнения обязывала обнаженная шея, а потому еще,

что само название «декольте» означает 'отсечение головы, декапитацию' (лат.

decollo — 'Отрубить голову, обезглавить', Collum 'шея', что и эксплицировано в

первых двух стихах у Шимборской).

Костюм Елизаветы Тюдор, в свою очередь, конституирует ее как 'победи-

тельницу', а этим самым как 'казнящую' Она — не в «рубашке», а в «платье»,

притом «белом», что повторяет смысл 'победы-торжества-торжествования' Бо-

лее того, ее «платье было победно застегнуто под подбородком и оторочено на-

крахмаленным жабо». 'Шея' тут не упоминается (подразумевается, что она ста-

рательно упрятана, что, в свою очередь, отсылает к фразеологизму 'втягивать,

прятать шею, голову'), подменивший же ее «подбородок» — обще культурный

символ 'власти, властности, воли' А «накрахмаленное жабо» еще раз повторяет

собой смысл и 'жесткости', и 'упрятанности' и, кроме того, подспудно вводит

смысл 'коварства, интриги' (польское название жабо-kryza восходит к нем.

Kröss от kraus — 'кудрявый, курчавый, завитой', 'сморщенный, мятый'). Но

'крахмал' тоже повторяет смысл 'силы', — восходя к нем. Kraftmehl, он содер-

жит в себе этимон Kraft — 'сила, мощь' и Mehl — 'мука' Последнее, кстати,

эксплицировано у Шимборской в реплике «W pewnych okolicznościach sowa jest

córką piekarza» — 'В некоторых обстоятельствах сова оказывается дочерью пе-

каря' (с отсылкой, в частности, к мотиву Минервы).

Экспонирование «шеи» в случае Марии Стюарт и «подбородка» в случае

Елизаветы Тюдор противопоставляет их по признаку 'сила духа' <-> 'сила вла-

сти, физическая сила' («шея» в общеевропейской символике связана с 'духовной

волей человека', с 'достоинством', что сохранилось в распространенном фразео-

логизме 'гнуть/не гнуть шею перед кем-нибудь, власть имущим или социально

высшим', и в 'дать/надавать по шее' как оскорбляющем чью-то гордость акте).

Это значит, что они противопоставлены друг другу как носители разных этик,

разных мировоззрений и в итоге — разных идеологий.

579

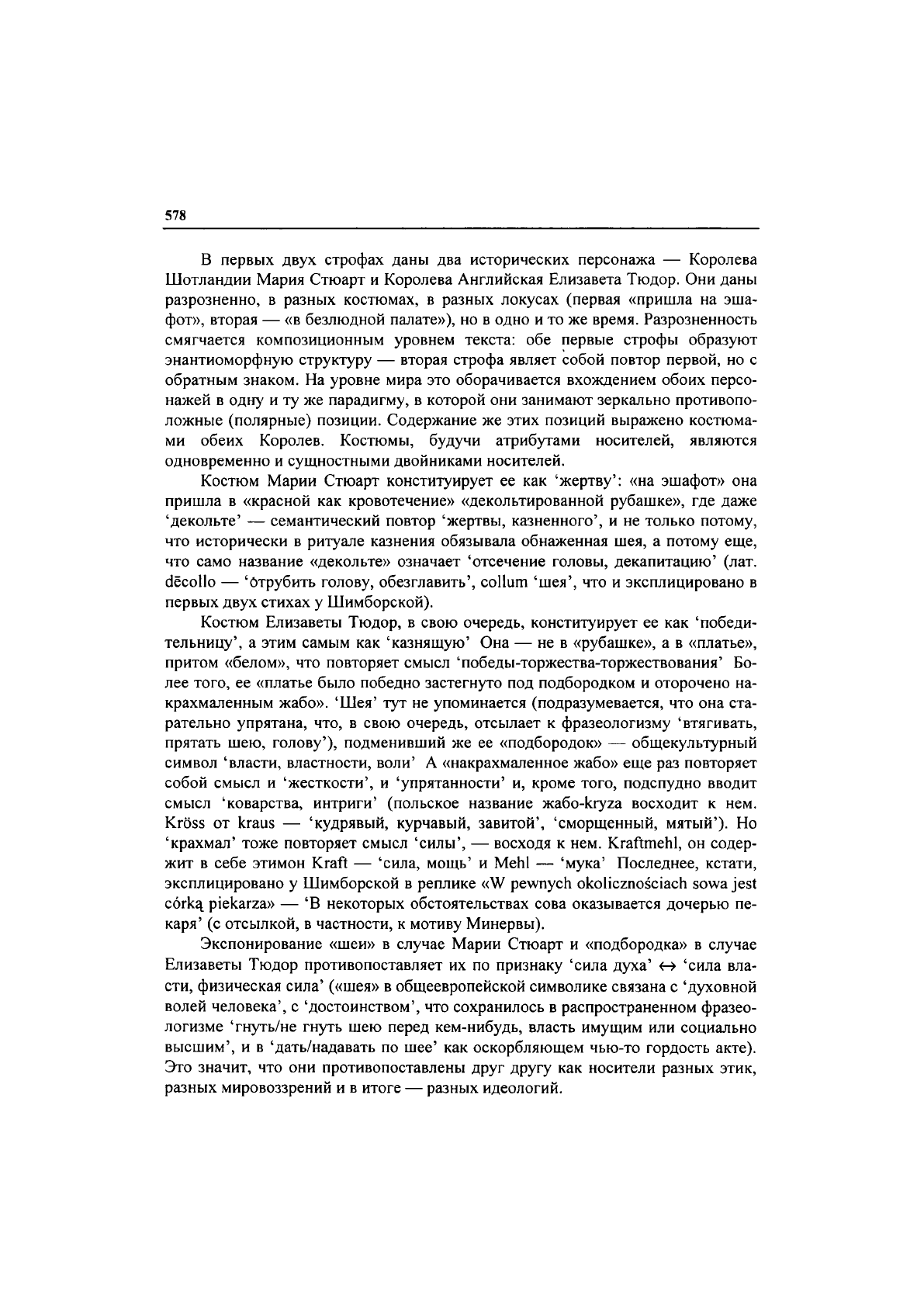

Идеология — конструкция семантическая, и самое естественное ее выраже-

ние — речевое (текстовое). Третья строфа прерывает предыдущий повтор и яв-

ляет собой очередной повтор их обеих, но уже на ином семиотическом уровне,

не на уровне материальных атрибутов, а на уровне языковых (ментальных) фор-

мул: «Думали хором». Этот повтор, эксплицируя неявную 'этику' первых двух

строф, построен так, что все его фразы-формулы принадлежат одновременно

обоим персонажам — и Марии Стюарт и Елизавете Тюдор.

Их формальное, словесное тождество, однако, мнимо: по одному и тому же

материальному каналу (носителю) проходят два нетождественных содержания.

Поэтому на самом деле эта строфа — не один текст, а совмещенных два разных

текста с омонимным планом выражения. Но именно свойство слов, фраз, фор-

мул менять свой смысл в зависимости от ситуации говорящего и от их вхожде-

ния в более крупное семантическое целое (в контекст некоторого текста, в идео-

логическую систему и т. п.) при неизменности их материального состава (плана

выражения) и дает возможность контаминированного недискретного образова-

ния.

Данный текст Шимборской интересен еще и тем, что он непереложим на

сценическую форму: зритель видел бы два персонажа и слышал бы два го-

лоса, а этим самым и два разных, хотя и подобных формально, текста. Этот

текст возможен лишь в графической форме или, что нелегко реализовать, в фор-

ме декларации одним исполнителем, но 'третьим', безотносительным к персо-

нажам текста.

Обычно два и больше персонажей (хор и другие эстрадные формы) произ-

носят один и тот же текст как их объединяющий, снимающий их частные разни-

цы. Тогда текст возводится в ранг интерсубъективной (групповой, социальной)

декларации и идеологии и конституирует такую группу как одну социально-

идеологическую личность (такова, в частности, функция общих 'хоровых' мо-

литв, с одной стороны, а с другой — жанров поэтической эстрады, особенно

торжественной «художественной части» всяких годовщин в обрядности соцреа-

лизма 50-х и 60-х годов).

У Шимборской происходит обратное, и эта обратная операция требуется и

от читателя. Слыша одно, он должен услышать д в а; и для каждой реплики

отдельно и всего текста в целом 'реконструировать' системы, в рамках которых

они формулируются, самое важное в этом случае — разъять обе системы.

Такая операция противоположна привычному поведению художественного тек-

ста, который, наоборот, пользуясь общим (омонимным) планом выражения,

стремится объединить их семантику, создать общую для них неразъединимую

«архисему» (по терминологии Лотмана — см.: Лотман 1970b и 1972).

У Шимборской удвоенность субъектов и их установок дана с самого нача-

ла. В третьей строфе она повторена еще раз в стихе ремарочного типа: «Думали

хором». Это и гарантирует идентификацию разного в одинаковом. Существенно

тут и еще нечто. Слово «Думали» вместо возможного 'говорили/шептали' Этим

снимается произносимое слово, а вводится слово ментальное, идеологическое,

580

сращенное с носителем. В итоге Шимборска тут иронизирует не столько над

словом и его неоднозначностью, сколько над ментальными структурами, поль-

зующимися одними и теми же 'семами' или 'идеологемами' Слово само по себе

— беспризнаково, асемантично и аидеологично. Семантично его употребление,

'наше слово' Этот статус слова вплоть до ментального тут таков же, как и ста-

тус «зернышка песку», которое только для нас, для воспринимающего субъекта,

— 'зернышко' и 'песку' (см. разбор Вида с зернышком песку в 7.2).

В какой-то мере данному явлению родственно отношение к слову персона-

жей Достоевского. Их речь насыщена предполагаемыми возражениями и мне-

ниями других лиц. Но эти другие присутствуют неявно — ни они, ни их возра-

жения нигде не даются отдельно: все высказывание данного героя принадлежит

исключительно ему одному. При таком подходе нет, собственно, надобности

вводить других персонажей. Так, например, в Записках из подполья (особенно в

части Подполье) мы имеем дело только с одним персонажем (сам себя он назы-

вает «парадоксалистом») и только с его монологом. Но его речь построена так,

что в действительности он не один: его сознание включено в непрерывный и

бесконечный спор как со своим собственным сознанием, так и с чужими созна-

ниями. Так снимается традиционное представление о разъединенности сознаний

отдельных субъектов и так снимается требуемая языковыми средствами дис-

кретность описания этих субъектов. Обратимся к разбору Бедных людей и Запи-

сок из подполья, произведенному Бахтиным (1972, с. 354-356, 357-358, 359):

В «Бедных людях» самосознание бедного человека раскрывается на фоне социально чужого

сознания о нем. Самоутверждение звучит как непрерывная скрытая полемика или скрытый диалог

на тему о себе самом с другим чужим человеком. [...] Мир героев мал, и они еще не идеологи. [...]

Но глубокая диалогичность и полемичность самосознания и самоутверждения уже здесь раскры-

вается с полной ясностью.

«Отнеслись намедни в частном разговоре Евстафий Иванович, что наиважнейшая доброде-

тель гражданская — деньгу уметь зашибать. Говорили они шуточкой (я знаю, что шуточкой),

нравоучение же то, что не нужно быть никому в тягость собою, а я никому не в тягость! У меня

кусок хлеба есть свой; правда, простой кусок хлеба, подчас даже черствый, но есть, трудами

добытый, законно и безукоризненно употребляемый. Ну что ж делать! Я ведь и сам знаю, что я

немного делаю тем, что переписываю: да все-таки я этим горжусь: я работаю, я пот проливаю. Ну

что ж тут, в самом деле такого, что переписываю! Что, грех переписывать, что ли? "Он, дескать,

переписывает!.." Да что же тут бесчестного такого?.. Ну, как я сознаю теперь, что я нужен, что я

необходим и что нечего человека вздором с толку сбивать. Ну, пожалуй, пусть крыса, коли

сходство нашли! Да крыса-то эта нужна, да крыса-то пользу приносит, да крысе-то этой

награждение выходит, — вот она крыса какая! Впрочем, довольно об этой материи, родная моя; я

ведь и не о том хотел говорить, да так погорячился немного. Все-таки приятно от времени до

времени себе справедливость воздать».

[...] Слово с полемически утрированным чужим акцентом здесь даже прямо заключено в ка-

вычки: «Он, дескать, переписывает!.. В предшествующих трех строках слово «переписываю»

повторяется три раза. В каждом из этих трех случаев возможный чужой акцент в слове «перепи-

сываю» наличен, но подавляется собственным акцентом Девушкина; однако он все усиливается,

пока наконец не прорывается и не принимает форму прямой чужой речи. Здесь, таким образом,

как бы дана градация постепенного усиления чужого акцента: «Я ведь и сам знаю, что я немного

делаю тем, что переписываю... (следует оговорка. — М. Б.). Ну что ж тут, в самом деле,

581

такого, что переписываю! Что, грех переписывать, что ли? "Он, дескать,

п е р е п и'с ы в а е т! Мы отмечаем знаком ударения чужой акцент и его постепенное усиле-

ние, пока наконец он не овладевает полностью словом, уже заключенным в кавычки. Однако в

этом последнем, очевидно чужом, слове имеется и голос самого Девушкина, который, как мы ска-

зали, полемически утрирует этот чужой акцент. По мере усиления чужого акцента усиливается и

противоборствующий ему акцент Девушкина. [...]

Приведенный нами отрывок можно было бы развернуть примерно в такой грубый диалог

Макара Девушкина с «чужим человеком»:

Чужой человек: Надо уметь деньгу зашибать. Не нужно быть никому в тягость. А ты

другим в тягость.

Макар Девушки н: Я никому не в тягость. У меня кусок хлеба есть свой.

Чужой человек: Да какой кусок хлеба?! Сегодня он есть, а завтра его нет. Да небось и

черствый кусок!

Макар Девушкин: Правда, простой кусок хлеба, подчас даже черствый, но он есть,

трудами добытый, законно и безукоризненно употребляемый.

Чужой человек: Да какими трудами-то! Ведь переписываешь только. Ни на что другое

ты не способен.

Макар Девушкин: Ну что ж делать! Я ведь и сам знаю, что я немного делаю тем, что

переписываю; да все-таки я этим горжусь!

Чужой человек: Есть чем гордиться! Переписыванием-то! Ведь это позорно!

Макар Девушкин: Ну что ж тут в самом деле такого, что переписываю!..

И т. д.

Как бы в результате наложения и слияния реплик этого диалога в одном голосе получилось

приведенное нами самовысказывание Девушкина.

А вот еще выдержка из анализа начальных фраз Записок из подполья (Бах-

тин 1972, с. 391-392):

В исповеди «человека из подполья» нас прежде всего поражает крайняя и острая внутренняя

диалогизация: в ней буквально нет ни одного монологически твердого, неразложенного слова.

Уже с первой фразы речь героя начинает корчиться, ломаться под влиянием предвосхищаемого

чужого слова, с которым он с первого шага вступает в напряженнейшую внутреннюю полемику.

«Я человек больной... Я злой человек. Непривлекательный я человек». Так начинается ис-

поведь. Знаменательно многоточие и резкая перемена тона после него. Герой начал с несколько

жалобного тона «я человек больной», но тотчас же обозлился на этот тон: точно он жалуется и

нуждается в сострадании, ищет этого сострадания у другого, нуждается в другом! Здесь и проис-

ходит резкий диалогический поворот, типичный акцентный излом, характерный для всего стиля

«Записок»: герой как бы хочет сказать: вы, может быть, вообразили по первому слову, что я ищу

вашего сострадания, так вот вам: я злой человек. Непривлекательный я человек!

Характерно нарастание отрицательного тона (назло другому) под влиянием предвосхищен-

ной чужой реакции.

Разработанный Бахтиным механизм формально монологической речи Ма-

кара Девушкина и «парадоксалиста» показывает, из чего такая речь сделана

(особенно хорошо это видно в случае расстановки акцентов и в случае перевода

'монолога' на 'диалог' «Чужой человек — Макар Девушкин»). Но заметим, что

и эта речь и ее устройство — реальность мира Бедных людей или Записок из

подполья и что как реальность она равносильна любому другому объекту внут-

ритекстового литературного мира. Более того, такого типа речь, внутренне по-

лемическая, — один из 'жанров' реальной (бытовой) речевой практики челове-