Фарино Е. Введение в литературоведение

Подождите немного. Документ загружается.

411

ку в санаторию в Ялту...»), и лицо профессора ничего ему не сказало. То же и в

случае языка: откажись Иван от буквальности и излишней бюрократической ре-

ферентное™ и перейди на язык искусства — затруднений в изложении пережи-

того не было бы. Язык, на который следовало Ивану перейти, свои референтные

значения ставит в позицию вариантов или равносильных знаков, отсылающих к

нематериальному инварианту или смысловой сущности' (на этом языке, напри-

мер, кот, регент и Воланд — не три разных персонажа, а один и тот же, а сам

Воланд — всего лишь частная реализация семемы 'Воланд', способная принять

любой иной план выражения и для неискушенного глаза остающейся неопо-

знанной «инкогнито»). Язык же, на котором Иван стремится описать случив-

шееся, называет варианты и их принимает за сущности, отчего мир рассыпается

на изолированные бессмысленные вещности. Переход на рисунки тоже не помо-

гает, поскольку и к ним Иван относится так же, как и к языку: они, по его интен-

ции, должны идентифицировать внешность (т. е. вариантный, факультативный

план выражения), отчего и не выполняют ожидаемой коммуникативной (несу-

щей смысл) функции. Отказ от языка и от рисунков свидетельствует, однако, о

том, что Иван готов к перемене. Он обращается к самой действительности (к

случившемуся), начинает ее (и себя) анализировать и переоценивать, отсеивая

случайное, несущественное и сосредотачиваясь на «незаурядном». Но пока Ива-

нова селективность носит, так сказать, фабульный характер (ср.: «не умнее ли

было бы вежливо расспросить о том, что было далее с Пилатом и этим аресто-

ванным Га-Ноцри?»). Фабула, а точнее, сюжет, однако, не механический ход

событий, а логико-смысловое образование, которое являет собой осмысленную

или понятную картину происшедшего. Иван в состоянии уже повторить Волан-

дов рассказ, включиться в рассказанный мир («взволнованный успехом своего

повествования, Иван тихо прыгал на корточках, изображая кота с гривенником

возле усов»), увидеть его воочию (в сновидении), но еще не в состоянии над ним

подняться и понять его логику, т. е. Иван еще не сюжетоспособен (см. его реак-

ции на повествование Мастера, ограниченные только интересом к событийно-

сти, к продолжению, или в Эпилоге: «Ах, дорого бы я дал, чтобы проникнуть в

его тайну, чтобы знать, какую такую Венеру он утратил и теперь бесплодно ша-

рит руками в воздухе, ловит ее?»; «Так, стало быть, этим и кончилось?», — ре-

акции, которые красноречивее всего говорят о непонимании логики событий и

этим самым о невозможности самостоятельно предугадать их дальнейший ход

— хотя бы в самых грубых чертах — и исхода). Тем не менее факт, что Иван —

второй рассказчик Воландова рассказа и что он сновидит его продолжение (от-

четливо в Казни и обрывочно последующее), свидетельствует о том, что Иван

уже снимает с мира (с событий) его образ (как кинематограф на пленку) и пре-

вращает в самостоятельное образование с повышенной значимостью (подчерки-

ваемой его вопросами). Мир тут превращен в знак самого себя, правда, еще

слишком иконический, слишком референтный (со страниц романа Иван сходит

всего лишь как «сотрудник Института истории и философии, профессор Иван

Николаевич Понырев») для того, чтобы стать сообщением о самом себе (т. е.

художественным образованием), о собственных закономерностях и о собствен-

412

ном смысле. На этом уровне в Мастере и Маргарите поднимает его Мастер и

сам Булгаков.

Мастер начинается у Булгакова там, где останавливается Иван. Но Мастер

— не продолжение Ивана, не очередная, так сказать, синтаксическая единица

текста, а надстроенная над Иваном и объемлющая его как свою предшествую-

щую стадию единица иерархической парадигмы (поэтому на сюжетном уровне

они реализованы как два отдельных персонажа и Иван занимает позицию «уче-

ника» и 'продолжателя' Мастера, т. е. позицию будущего мастера, тогда как на

семантическом уровне они — две ипостаси одного и того же смысла и Иван за-

нимает позицию предшествующего состояния мастера, своеобразного 'предтечи

Мастера'). Равным образом Мастер включает в себя (объемлет собой) и Воланда.

Если Воланд как «историк» сам входит в состав истории и неотчуждаем от

нее (он ее 'участник-очевидец' и ее внутренний 'исполнитель-алгоритм' — ср.

его магическое вычисление судьбы Берлиоза и затем ответ на вопрос Берлиоза

«А-а! Вы историк?»: «Я — историк, — подтвердил ученый и добавил ни к селу

ни к городу: — Сегодня вечером на Патриарших будет интересная история!») и

этим самым являет собой самоартикулирующуюся историю (он все-таки, хотя и

минимально, раздвоен, о чем говорилось уже выше), а Ивану предстоит стать (в

финале) «историком», но в иной функции — в функции отчужденного от исто-

рии субъекта, пытающегося ее реконструировать и осмыслить, где реконструк-

ция повторяет ход исторических событий («Иван ничего и не пропускал, ему

самому было так легче рассказывать»), а затем сновидения казни, не будучи им

тождественной по своему статусу знакового образования (это уже не самоарти-

кулирующаяся история, а попытка артикулировать ее отчужденным от нее субъ-

ектом), то Мастер уже не историк — он эту стадию реконструкции уже прошел

и переключился на художественную (романную) артикуляцию истории, артику-

ляцию, которая выявляет не события, а их смысл и закономерности, т. е. пре-

вращена в язык истории, референтом которого является не некий ход событий

(не сама эта история, как в случае Ивана), а значение этих событий — ср. заме-

чания Воланда и кота по поводу романа Мастера:

— Ну, теперь все ясно, — сказал Воланд и постучал длинным пальцем по рукописи.

— Совершенно ясно, — подтвердил кот, — [...] теперь главная линия этого опуса ясна мне

насквозь.

Иначе говоря, история стала для Мастера средством, позволяющим артикулиро-

вать не самое себя, а нечто от нее отличное. Мастер овладевает историей как

языком, семиотической системой. А в реляции к Воланду и к Ивану поднимает-

ся над первым на два уровня выше, а над вторым — на один (поэтому он уже не

«историк» — не 'участник-очевидец' и не 'реконструктор'). Однако, несмотря

на такое отчуждение Мастера от истории, история отнюдь не потерялась и не

исказилась. Наоборот, она сохранилась во всей своей полноте, изменив только

свой статус — из объекта трансформировалась в язык истории, обретая в Масте-

ре носителя себя именно как языка (отсюда, в частности, и не тождественность и

одновременно поразительное сходство — двойничество — всех трех субъектов:

413

Воланда, Ивана и Мастера). Там же, где история остается объектом, отличным

от языка ее описания, она — искажена, а язык — деструктивен (ср. 'неточность'

записей Левия Матвея; чреватый последствиями «пергамент» Иуды; 'абсурд-

ность' Иванова заявления и т. п.).

Удвоение Воланда (он — 'участник' и 'свидетель') трансформируется в

случае Ивана в раздвоение (на «прежнего» и «нового»), а в случае Мастера — в

качественно иную ипостась. Мастер прошел уже предварительную стадию 'раз-

двоения' и, в отличие от Ивана, порвал всякую связь с собой 'прежним': он уже

не «историк», не «писатель», без «фамилии» и 'вне жизни' («У меня нет больше

фамилии, — с мрачным презрением ответил странный гость, — я отказался от

нее, как и вообще от всего в жизни. Забудем о ней», а в другом месте: «И я вы-

шел в жизнь, держа его (роман. — Е. Ф.) в руках, и тогда моя жизнь кончилась,

— прошептал мастер и поник головой»), где под 'жизнью' подразумевается

'участие' в бытовом потоке действительности, которой противопоставляется

'жизнь' внутренняя, самоорганизующаяся и тождественная данному личностно-

му началу (ср.: «я вышел в жизнь [...] и тогда моя жизнь кончилась» или слова

Маргариты о том, «что в этом романе ее жизнь», тем более значимые, так как и

Маргарита, подобно Мастеру, выключается из своей повседневности). С точки

зрения общих законов психических процессов здесь имеет место переход с ме-

таболизма на аутизм, т. е. с приема информации извне на переработку накоп-

ленного информационного материала

93

С лингвистической точки зрения пара-

дигма «Воланд — Иван — Мастер» выстраивается по принципу трансформации

личности в чисто языковое 'лицо', т. е. в чистую языковую категорию. Фраза

Воланда «я лично присутствовал при всем этом. [...] но только тайно, инкогни-

то» заключает в себе два разных «я»: речевое, идентифицирующее Воланда как

'говорящего', и объектное, являющееся референтом — и актуальным Воландом,

и прежним кем-то «инкогнито». Но этих два «я» еще не расторгнуты. Раздвое-

ние Ивана получает вид авторефлексии над самим собой и анализа собственного

«я»: «Кто я в самом деле, кум ему или сват?», и далее:

Подремав немного, Иван новый ехидно спросил у старого Ивана:

— Так кто же я такой выхожу в этом случае?

— Дурак! — отчетливо сказал где-то бас, не принадлежащий ни одному из Иванов и чрез-

вычайно похожий на бас консультанта.

Иван, почему-то не обидевшись на слово «дурак», но даже приятно изумившись ему, усмех-

нулся и в полусне затих.

При этом показательно, что данный самоанализ инициируется Иваном-

«поэтом» («Почему, собственно, я так взволновался из-за того, что Берлиоз по-

пал под трамвай? — рассуждал поэт. — В конечном счете, ну его в болото! Кто

я, в самом деле, кум ему или сват?»). Ветхий, отвергаемый Иван — Иван объ-

ектный. Новый же Иван — самосознающая, анализирующая инстанция, некое

«я» без референта («Так кто же я такой выхожу в этом случае?»). Это безрефе-

рентное «я» родственно условному поэтическому «я», которое и начало весь

анализ. Однако, направленное на самое себя, это «я» ищет опоры вне себя, ищет

414

себе референтное соответствие. Вмешавшийся третий — «бас» — указывает, что

этот путь ложный, что Ивану предстоит подняться еще на одну инстанцию вы-

ше, ту, которая не принадлежит «ни одному из Иванов» и где сформулировалось

слово «Дурак!» Психологически оно произнеслось неким третьим Иваном. Сю-

жетное же сходство с «басом консультанта», «изумление» Ивана (без обиды) и

булгаковский перевод реплики «Дурак!» в ранг языковой системы (в частности,

той, на которой 'услышал-увидел' Иван Воландов рассказ). Это значит, что по-

иск смысла «я» следовало Ивану вести в противоположную сторону: найти та-

кое «я», референтом которого стало бы его «я» как «говорящего», т. е. «я» рече-

вого акта. Создав сначала 'отличный от себя самого' галлюцинированный «бас»,

произносящий слово «Дурак!», а затем отождествляясь с рассказываемым Мас-

теру («взволнованный успехом своего повествования, Иван тихо прыгал на кор-

точках, изображая кота с гривенником возле усов»), Иван уже в состоянии ото-

ждествиться с субъектностью (с «я») языка и присвоить этот язык (тут: язык-

историю) себе, но еще не в состоянии актуализировать его, превратить в речь, в

высказывание (он так и остается в фазе галлюцинированных сновидений)

94

От-

ключенность Мастера от окружающего мира, забвение своей прежней жизни,

отказ от фамилии, «как и вообще от всего в жизни», отказ от титула «писатель»

и заявление «Я — мастер» — все это ситуирует его «я» не в объектном, а в чис-

то языковом субъектном плане. Как «я», как «мастер», он осуществляется в сво-

ем романе: «Необыкновенно пахнет сирень! И голова моя становилась легкой от

утомления, и Пилат летел к концу... [...] Пилат летел к концу, к концу, и я уже

знал, что последними словами романа будут: ...Пятый прокуратор Иудеи,

всадник Понтий Пилат"» и «И я вышел в жизнь, держа его в руках, и тогда моя

жизнь кончилась». Правда, в беседе с Иваном Мастер часто пользуется место-

имением «я», но заметим, что референтом этого «я» является не 'он = посети-

тель-Ивана', а 'он = пишущий-роман'

С литературоведческой точки зрения разбираемая парадигма 'Воланд —

Иван — Мастер' продвигается от объектно-субъектной позиции (Воланд) через

расчленение на объект и субъект (Иван) до общеязыковой субъектной инстан-

ции (Мастер), т. е. от полюса, где мир (история) и субъект еще не расчленены и

пребывают на предметном уровне, к полюсу, где мир (история) и субъект по-

вторно сливаются друг с другом, на этот раз получая уже статус языка (модели-

рующей системы). Это слияние происходит за счет того, что субъектность лич-

ности трансформируется в субъектность языковую и превращается в инстанцию,

через которую некий язык (мир, история) артикулируется в определенное сооб-

щение, а точнее, в автосообщение (сообщение, сообщающее самое себя: высту-

пающее и в роли языка, и в роли предмета сообщения). Данную инстанцию ис-

кать в тексте (сообщении) бесполезно — она в нем не получает отдельного

сколько-нибудь эксплицитного плана выражения: она тождественна артикуля-

ции (структуре) произведения. В случае романа Мастера она то, что кот опреде-

лил так (курсив мой. — Е. Ф.): «теперь главная линия этого опуса ясна мне на-

сквозь». Легко заметить, что структурность (артикуляция) языка или мира

(истории) возникает с того момента, когда субъектность личности (= накопленного

415

опыта) совпадет с субъектностью языковой (с «я» языка; с той оговоркой, что в слу-

чае Мастера этим языком является накопленный им же исторический опыт).

Став артикулирующей инстанцией, Мастер целиком растворился в собст-

венном романе. Но он, как мы уже говорили, — повтор Воланда и Ивана и по-

этому должен охватывать собой и их. В романе Мастера Воланд сохраняется, но

не в роли субъекта, а в роли объекта = значимой структурной единицы под ви-

дом Афрания и его помощников, тогда как Воланд в роли рассказчика (субъекта)

принципиально устраняется: Мастер трансформирует в сообщение не сообще-

ние об истории, а самое эту историю (ср. его возглас: «О, как я угадал! О, как я

все угадал!»; взаимное незнакомство Мастера и Воланда; незнание Воландом

романа Мастера и т. п. факты, свидетельствующие о том, что Мастер не пользу-

ется вторичными источниками). Равным образом сохраняется в романе Мастера

и Иван, а точнее, соответствие Ивана в виде так же 'косноязычного', 'недопо-

нимающего' и только 'зрящего' Левия Матвея. И тоже в иной (подобно Волан-

ду) функции, в функции объекта = значимой структурой единицы предметного

уровня романа со смысловой нагрузкой 'недопонимания' и с семиотической на-

грузкой 'искажающего источника' (ср. о записях Матвея Левия: «Ему удалось

все-таки разобрать, что записанное представляет собою несвязную цепь каких-то

изречений, каких-то дат, хозяйственных заметок и поэтических отрывков. Кое-что

Пилат прочел: "Смерти нет... Вчера мы ели сладкие весенние баккуроты...

м

»)

95

Рассказ Воланда, как уже говорилось, носит характер бытового рассказа с

референтом 'определенные исторические события' Сновидение Ивана на один

ранг выше — его референтом являются уже не 'определенные исторические со-

бытия', а 'знаки (визуальные подобия) определенных исторических событий' В

случае Мастера имеют место иные операции. Снимая повествовательный (рече-

вой) субъект с рассказа Воланда, роман Мастера остается только на его рефе-

рентном уровне, т. е. реализует самое историю (или вновь с ней соприкасается).

Снимая же сновидящий субъект Ивана, ситуируется только на уровне знаковой

реализации истории, лишенной какой-либо референтности. Занимая же позицию

очередного субъекта, Мастер вынужден ввести некую референтность. Посколь-

ку ни в позицию Воланда, ни в позицию Ивана он вернуться не может, референт

и знак должны поменяться местами: не история должна стать референтом, а ее

знаки; а история играть роль знаковой системы. Так оно и есть. Написанная

Мастером история и им самим, и Воландом постоянно именуется «романом»,

«рукописью», «текстом», а Пилат — «героем». Референт же этого текста — не

сочиненная (пусть и идеально совпадающая с реальными событиями) история, а

некое ее значение, равно как референтом романного Пилата является не истори-

ческое лицо по имени Пилат, а 'Пилат'-знак, значение которого эксплицировано

у Булгакова как пугающая Мастера семема «пилатчина». В итоге роман Мастера

— это роман о том, как Пилат стал, был и пытался перестать быть 'Пилатом'

На главах из рукописи Мастера повтор истории Пилата прекращается. Те-

перь вся эта парадигма как одно целое повторяется еще раз — уже в виде Булга-

ковского монтажа истории Пилата из отдельных эпизодов внутритекстовой

парадигмы — и трансформируется в модель истории, выдающую свой историо-

416

генный и историософский смысл. С более же частной, чисто литературоведче-

ской, точки зрения здесь налицо трансформационная модель превращения ре-

альных событий и бытового повествования в художественное произведение (в

роман), что мы и показали в предшествующем разборе.

В параграфе 1.0 мы говорили, что любой объект или тест в состоянии под-

няться на уровень художественного произведения или, по крайней мере, обрести

эстетическую функцию при условии, что он будет отключен от практической и

от иных своих функций. Пример Булгакова показывает, что это условие необхо-

димо, но не достаточно, или, иначе, что этому условно сопутствует целый ряд

других существенных условий. Текст (объект), теряя свою референтную (прак-

тическую) функцию, должен превратиться в знак (текст — в знак другой степе-

ни) и перенаправить свою прежнюю референтность (а объект получить рефе-

рентность) сам на себя, т. е. быть и знаком и содержанием этого знака

одновременно, что формально выражается при помощи его удвоения. Референт-

ность осуществляется только в коммуникативном акте, только тогда, когда не-

кий субъект употребляет некий знак (объект) и соотносит его с чем-то нетожде-

ственным этому знаку (объекту). Переход на автореферентность требует

поэтому и мены субъекта. Если объект, становясь знаком, получает субъектную

инстанцию, то текст, имея уже одну субъектную инстанцию, должен получить

еще одну — удвоить ее, превращая первую в ранг объекта. Но и это не всё, так

как автореферентность может здесь еще и не случиться и возникает сообщение

на аналогичном другом (типа тайного) языке, с самостоятельной иной рефе-

рентностью. Если автореферентность заключается в том, что некий знак указы-

вает сам на себя, то место субъекта занимает тут сам этот знак, место референта

— этот же знак, но уже в роли значения знака-субъекта. Тогда реальный субъект

(так называемый автор) такого образования должен радикально перестроиться.

В одном случае, будучи фактически отправителем сообщения, он может занять

позицию адресата как будто самовозникающего текста (такова позиция Ивана по

отношению к его сновидению; такова позиция повествователя по отношению к

письму Курдюкова в Письме Бабеля; эту же роль играют солидаризирующиеся с

читателем замечания литературного субъекта по поводу его собственной манеры

повествовать или получающегося как будто самопроизвольно текста). Но это,

так сказать, позиция переходная, сохраняющая субъект вне текста. Полная же

перестройка субъекта требует его исчезновения, передачи своей субъектности

знаку и отождествления с ним. В этот момент субъект превращается в речеген-

ную (текстогенную) инстанцию, в субъектность данного языка, а текст или речь

обретает характер самоартикулирующегося, самостроящегося (таков, в частно-

сти, смысл безымянности и полной выключенное™ Мастера, его аутизма; таков

смысл его слово: «Пилат летел к концу, к концу, и я уже знал, что последними

словами романа будут: ...Пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат"»;

таков смысл и факта, что у Булгакова автор конституируется историей о Понтии

Пилате, а сама эта история остается безавторской: она никем не «сочинена», она

либо 'услышана-увидена', либо 'угадана'; об идее текста как автора автора см. в:

Toporow 1980). Разумеется, что требуемое автореферентностью удвоение и есть

417

результат самоартикуляции. Но самоартикуляция не может привноситься извне

— она должна исходить от собственных свойств речи, с одной стороны, а с дру-

гой — получать объективное выражение в порождаемом тексте. Как показывает

Смирнов, это достигается путем включения механизмов конверсии и рекуррент-

ности. А вот несколько выдержек из его работ.

Конверсивность художественного смыслопорождения означает, что по ходу построения ли-

тературного текста данное и новое в нем меняются местами. Тем самым последующий (новый)

отрезок текста должен оказаться хотя бы на каком-то из структурных уровней повтором предыду-

щего (данного). Однако и данное, в свою очередь, должно стать новым. Этим обусловливается

введение в линейную прогрессию текста такого третьего звена, которое выполняет делимитатив-

ную функцию, указывая на прекращение повторяемости (тем, что изменяет по какому-либо прави-

лу внутреннее строение воспроизводимого элемента). После этого полученный таким путем па-

раллелизм воссоздается во всем его объеме еще раз как специфическая именно для

художественной речи суперсегментная единица, благодаря чему уже имевшее место выступает в

новом качестве.

(здесь следует примечание 51, на с. 146: «Конверсивный путь построения текста

можно было бы представить следующим образом:

(р

—>

q) & (р

—>

q) & trans (р

—>

q) Ф (((р

—>

q) & (р q) & trans (р

—>

q)))»).

Если отбросить логическую терминологию, то можно сказать, что художественная речь зи-

ждется на повторе прекращенного повтора, на двойном параллелизме, проводимом и внутри каж-

дой последовательности значимых элементов, и между самими последовательностями. Как из-

вестно, параллелизм был выдвинут на роль фундаментального структурообразующего приема

словесного творчества прежде всего в трудах Р О. Якобсона (Jakobson, Pomorska 1982), который,

однако, не рассматривал параллелизм как в обязательном порядке двойной — как одновременно

интра-и интерпараллелизм.

Обсуждаемый процесс станет наглядным, если обратиться к стихотворной речи. Минималь-

ное условие ее порождения заключено в том, что некое отправное сочетание разных слоговых

позиций (допустим, одной слабой и одной сильной) будет подвергнуто хотя бы однократному

репродуцированию, после чего должен быть так или иначе (фонологически, интонационно, син-

таксически и т. д.) маркирован конец повтора, что подготавливает возможность для воспроизведе-

ния возникшей структуры (то есть строки) и функции новой, более протяженной единицы текста.

Правило повтора прекращенного повтора, пусть и варьируется в определенных пределах,

можно обнаружить как на других уровнях, так и в других областях словесного творчества, напри-

мер в плане сюжетосложения прозаических текстов.

Проследим основные нарративные линии «Преступления и наказания». Раскольников убива-

ет старуху-процентщицу, далее, вынужденный обстоятельствами, вновь проливает кровь (убийст-

во ее сестр) и, наконец, собирается покончить самоубийством (броситься в воду), но отврегает это

намерение, спасенный чтением Евангелия. Свидригайлов, двойник Раскольникова, также служит

причиной смерти двух женских персонажей, изнасилованной им девочки-подростка и Марфы

Петровны. Завершающее звено в серии поступков Свидригайлова сопротивопоставлено заключи-

тельному действию Раскольникова: Свидригайлов не отказывается от самоубийства (Смирнов

1985d, с. 19-20).

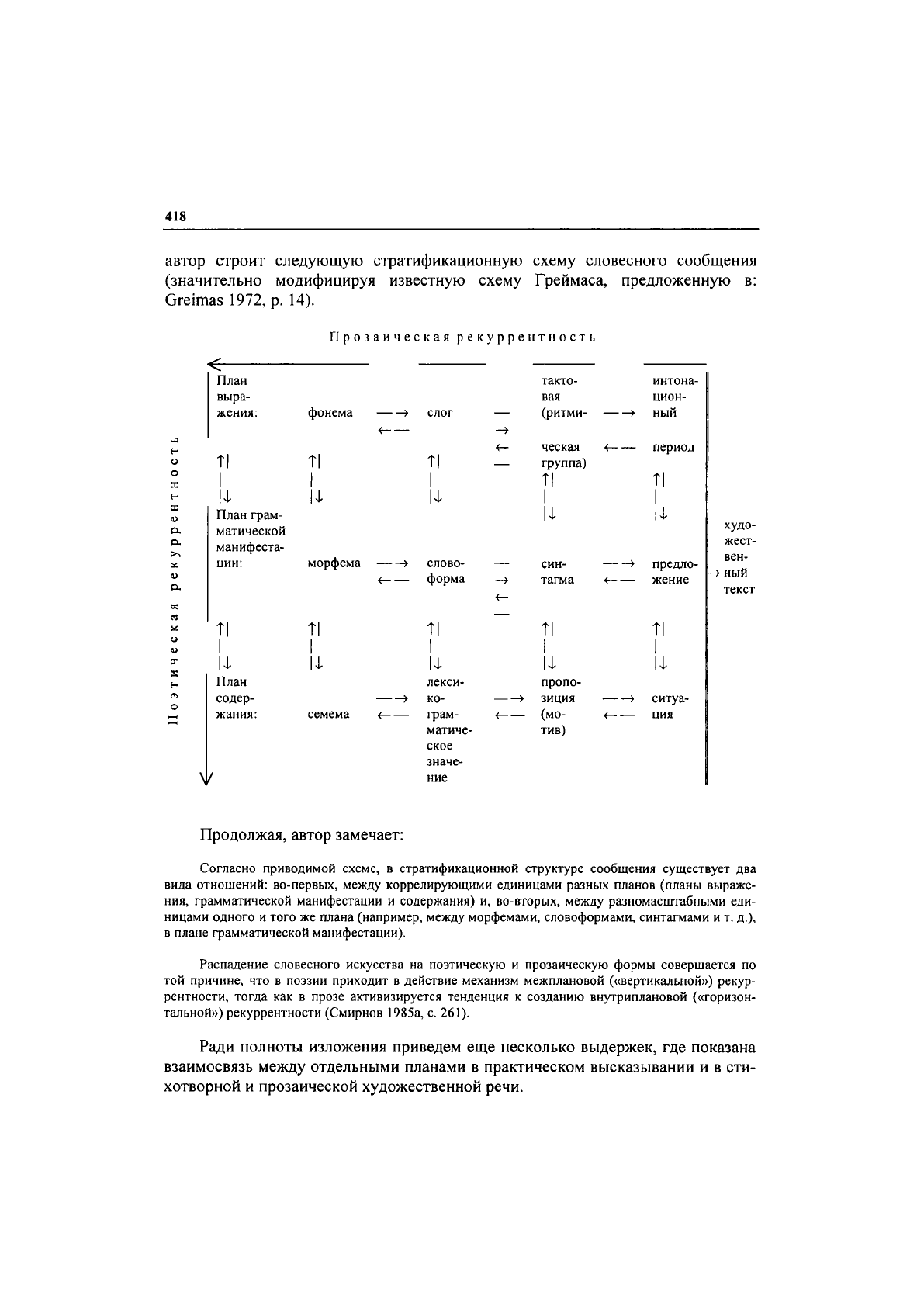

В другой работе Смирнов говорит: «По предположению, родовая черта ху-

дожественной речи — это рекуррентность текстопорождения. Не толь-

ко поэзия, но и проза — «возвращающаяся речь». Но это «возвращение» проис-

ходит в поэзии и прозе неодинаково» (Смирнов 1985а, с. 261). Там же (с. 262)

418

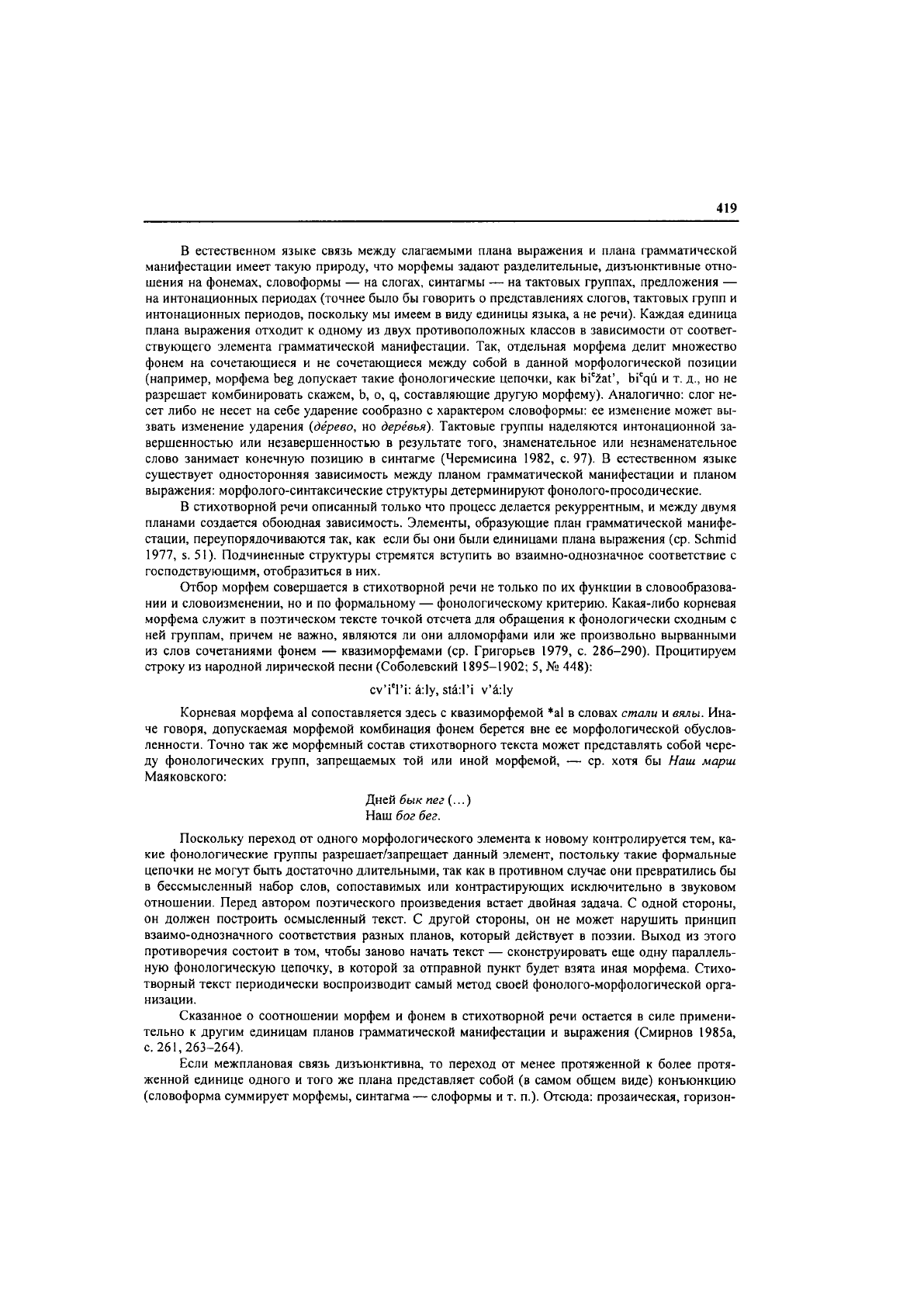

автор строит следующую стратификационную

(значительно модифицируя известную схему

Greimas 1972, р. 14).

схему словесного сообщения

Греймаса, предложенную в:

Прозаическая рекуррентность

<е

План

выра-

жения:

ті

I

l-i

План грам-

матической

манифеста-

ции:

ті

I

u

План

содер-

жания:

фонема

<—-

ті

I

іі

морфема

<—-

ті

I

li

семема <—

V

слог

Tl

I

li

слово-

форма

Tl

li

лекси-

ко-

грам-

матиче-

ское

значе-

ние

—>

такто-

вая

(ритми-

ческая

группа)

ті

ІІ

<

син-

тагма

ті

I

li

пропо-

зиция

(мо-

тив)

интона-

цион-

ный

период

ТІ

I

li

предло-

жение

ті

i

li

ситуа-

ция

Продолжая, автор замечает:

Согласно приводимой схеме, в стратификационной структуре сообщения существует два

вида отношений: во-первых, между коррелирующими единицами разных планов (планы выраже-

ния, грамматической манифестации и содержания) и, во-вторых, между разномасштабными еди-

ницами одного и того же плана (например, между морфемами, словоформами, синтагмами и т. д.),

в плане грамматической манифестации).

Распадение словесного искусства на поэтическую и прозаическую формы совершается по

той причине, что в поэзии приходит в действие механизм межплановой («вертикальной») рекур-

рентности, тогда как в прозе активизируется тенденция к созданию внутриплановой («горизон-

тальной») рекуррентности (Смирнов 1985а, с. 261).

Ради полноты изложения приведем еще несколько выдержек, где показана

взаимосвязь между отдельными планами в практическом высказывании и в сти-

хотворной и прозаической художественной речи.

419

В естественном языке связь между слагаемыми плана выражения и плана грамматической

манифестации имеет такую природу, что морфемы задают разделительные, дизъюнктивные отно-

шения на фонемах, словоформы — на слогах, синтагмы — на тактовых группах, предложения —

на интонационных периодах (точнее было бы говорить о представлениях слогов, тактовых групп и

интонационных периодов, поскольку мы имеем в виду единицы языка, а не речи). Каждая единица

плана выражения отходит к одному из двух противоположных классов в зависимости от соответ-

ствующего элемента грамматической манифестации. Так, отдельная морфема делит множество

фонем на сочетающиеся и не сочетающиеся между собой в данной морфологической позиции

(например, морфема beg допускает такие фонологические цепочки, как bi

e

żat', bi

e

qu и т. д., но не

разрешает комбинировать скажем, b, о, q, составляющие другую морфему). Аналогично: слог не-

сет либо не несет на себе ударение сообразно с характером словоформы: ее изменение может вы-

звать изменение ударения (дерево, но деревья). Тактовые группы наделяются интонационной за-

вершенностью или незавершенностью в результате того, знаменательное или незнаменательное

слово занимает конечную позицию в синтагме (Черемисина 1982, с. 97). В естественном языке

существует односторонняя зависимость между планом грамматической манифестации и планом

выражения: морфолого-синтаксические структуры детерминируют фонолого-просодические.

В стихотворной речи описанный только что процесс делается рекуррентным, и между двумя

планами создается обоюдная зависимость. Элементы, образующие план грамматической манифе-

стации, переупорядочиваются так, как если бы они были единицами плана выражения (ср. Schmid

1977, s. 51). Подчиненные структуры стремятся вступить во взаимно-однозначное соответствие с

господствующими, отобразиться в них.

Отбор морфем совершается в стихотворной речи не только по их функции в словообразова-

нии и словоизменении, но и по формальному — фонологическому критерию. Какая-либо корневая

морфема служит в поэтическом тексте точкой отсчета для обращения к фонологически сходным с

ней группам, причем не важно, являются ли они алломорфами или же произвольно вырванными

из слов сочетаниями фонем — квазиморфемами (ср. Григорьев 1979, с. 286-290). Процитируем

строку из народной лирической песни (Соболевский 1895-1902; 5, № 448):

cv'iTi: а: 1у, stä:Pi v'ärly

Корневая морфема al сопоставляется здесь с квазиморфемой *al в словах стали и вялы. Ина-

че говоря, допускаемая морфемой комбинация фонем берется вне ее морфологической обуслов-

ленности. Точно так же морфемный состав стихотворного текста может представлять собой чере-

ду фонологических групп, запрещаемых той или иной морфемой, — ср. хотя бы Наш марш

Маяковского:

Дней бык пег (...)

Наш бог бег.

Поскольку переход от одного морфологического элемента к новому контролируется тем, ка-

кие фонологические группы разрешает/запрещает данный элемент, постольку такие формальные

цепочки не могут быть достаточно длительными, так как в противном случае они превратились бы

в бессмысленный набор слов, сопоставимых или контрастирующих исключительно в звуковом

отношении. Перед автором поэтического произведения встает двойная задача. С одной стороны,

он должен построить осмысленный текст. С другой стороны, он не может нарушить принцип

взаимо-однозначного соответствия разных планов, который действует в поэзии. Выход из этого

противоречия состоит в том, чтобы заново начать текст — сконструировать еще одну параллель-

ную фонологическую цепочку, в которой за отправной пункт будет взята иная морфема. Стихо-

творный текст периодически воспроизводит самый метод своей фонолого-морфологической орга-

низации.

Сказанное о соотношении морфем и фонем в стихотворной речи остается в силе примени-

тельно к другим единицам планов грамматической манифестации и выражения (Смирнов 1985а,

с. 261,263-264).

Если межплановая связь дизъюнктивна, то переход от менее протяженной к более протя-

женной единице одного и того же плана представляет собой (в самом общем виде) конъюнкцию

(словоформа суммирует морфемы, синтагма — слоформы и т. п.). Отсюда: прозаическая, горизон-

420

тальная рекуррентность будет на каждом шаге текстообразования вторично актуализировать

дизъюнкцию, имевшую место на предыдущем шаге. Дизъюнкция, разделяющая, допустим, знача-

щие и служебные морфемы, синтагма — словоформы и т. д. (тогда как в стихотворной форме,

наоборот, морфемы принимают на себя функцию словоформ).

Таким образом, в прозе семема выполняет двойную работу: она распоряжается не только

морфемами, но и одновременно с этим — словоформами и как раз по этой причине делает их эк-

вивалентными морфемам. Слова в прозаическом тексте детерминируются смыслом наподобие

морфем — распадаются на, так сказать, значащие (референтные) и служебные (обладающие лишь

внутриязыковым содержанием) словоформы. Простейший пример этого процесса — инициальная

формула волшебной сказки:

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был

старик со старухою.

В сочетании царство & государство первый элемент несет в себе информацию о референт-

ной реальности, в то время как второй не вводит в речь нового объекта обозначения, перекодирует

референтное отношение во внутриязыковое (синонимическое). Точно так же обстоит дело с пре-

дикатами этой сказочной формулы (был как синоним жил). Именная и глагольная части прозаиче-

ской синтагмы становятся сверхсловами, сложенными из значащих и служебных словоформ.

Художественная проза, подобно поэзии, проектирует ось отбора на ось комбинации

96

Ре-

шающее расхождение прозаической и стихотворной проекций лежит в несходстве принципов от-

бора. В стихах использование, например, корня сопровождается, как было показано, выявлением и

синтагматизацией его аффиксальной парадигмы. Стихотворная речь не продвигается вперед (от

морфемных сцеплений к словоформным) и топчется на месте. На входе поэтического произведе-

ния дана асимметрия (одноэлементное языковое множество противопоставляется многоэлемент-

ному). Чтобы создать осмысленное сообщение, поэту приходится заново начать построение син-

тагматической цепочки, которая непреодолимо оказывается конгруэнтной уже построенной

цепочке, т. е. остается в силе метод селекции языковых величин. Возникает симметрия таких от-

резков речи, каждый из которых внутренне асимметричен. Между тем автора прозы поджидает

парадигматическая ловушка иного вида. Поступательное движение в прозаическом тексте обора-

чивается не топтанием на месте, но регрессом. Интеграция морфем в словоформе завершается тем,

что она осмысляется как эквивалентная значащей морфеме. Чтобы сделать следующую словофор-

му чисто синтаксическим знаком, равносильным служебной морфеме, необходимо взять лексиче-

скую единицу, референтно сопоставимую с предшествующей. Тогда и только тогда эта единица

станет референтно избыточной, выступит в роли синтаксического знака (слово государство в рус-

ском языке производит этимологически тот же референтный эффект, что и царство: государь =

царь). Парадигма, которая развертывается на синтагматической оси прозаического текста, — это

не что иное, как класс лингвоэлементов, образованных за счет их референтной общности. Пара-

дигма, которую обнаруживает стихотворная синтагматика, складывается из элементов, наделен-

ных одинаковыми внутриязыковыми валентностями. Объединяя в себе словоформы разных клас-

сов (имена и глаголы), прозаическая синтагма утверждает тем самым асимметрическое отношение

между двумя парадигмами, каждая из которых состоит из парных, симметрических величин:

((царство) (государство) & ((жил) (был)). Симметричность присутствует и в прозаическом

произведении, но не на его выходе, а на входе. Изживание симметрии словоформ, ведущих себя

подобно морфемам, совершается в прозаической речи в силу необходимости интегрировать эле-

менты более низкого структурного ранга в единицы более высокого ранга. [...]

Если прозаическая словоформа эквивалентна морфеме, то прозаическая синтагма — слово-

форме. Синтагмам прозаической речи вменяются функции имен или глаголов, предложениям —

функции синтагм (ср. особенно Б. М. Гаспаров, 1979, с. 111-126). Эквивалентность синтагмы име-

ни выражается в том, что такого рода знаковое образование называет предмет в качестве обла-

дающего устойчивым состоянием, неизменным модусом существования. Характеристика предме-

та остается одной и той же в разных высказываниях о нем, т. е. превращается в еще одно его имя

(ср. двойное указание на неопределенность места действия в сказочном зачине: «В некотором

царстве, в некотором государстве...»). Эквивалентность синтагмы глаголу означает, что прозаи-

ческая речь отсылает к таким действиям, которые продолжают быть себе тождественными вне